2022年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

牧歌礼讃/楽園憧憬 東京ステーションギャラリー

アンドレ・ボーシャンと藤田龍児の二人の画家のコラボレーションの展覧会。まったく接点のない二人の画家だが、「牧歌的で楽園のような風景を、自然への愛情を込めて描き出し」たという共通点から今回の展覧会が企画されたとのこと。結論から先に言うと、とても感動的な展覧会だった。藤田龍児という画家は初めて知った画家。初期は前衛画家のようだったが、半身不随になる大病を克服し、利き腕ではない方の手で多くの作品を描いた。建物や風景を描いた作品は、ノスタルジックでほのぼのとしており、じっと見ていると日常の煩わしさを忘れさせてくれる。花瓶の花々を描いた絵もいい。華美になるわけでもなく、淡々とした美しさだ。一方、アンドレ・ボーシャンは大胆な色遣いで、まさに空想の楽園を描いた画家。第1次大戦後、40歳後半から絵筆を取った素人画家。素朴な画家のひとり。そのぎくしゃくとした人物像も愛らしい。数多く展示されている花の絵は幸福感に包まれている。先日、見たボテロ同様、見ている者を暖めてくれるような絵だ。後期に若干の展示替えがあるとのことで、また見に行きたい。(5/12)

2022年05月16日

コメント(0)

-

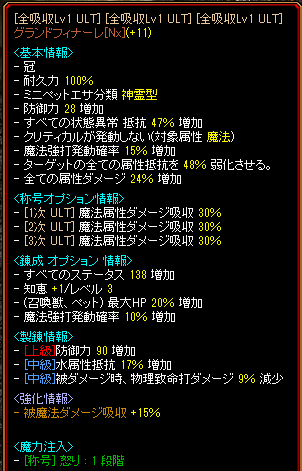

美の巨匠たち展 東京都美術館

スコットランド国立美術館所有のルネサンス以降の西洋絵画の名品とイギリスの画家たちの作品92点を紹介。まぁ西洋絵画の巨匠たちとあるとおり、エル・グレコとかベラスケス、レンブラントなどからモネやゴーガンまでの作品は展示されているのだが、いまひとつインパクトに欠ける感じがした。先日、国立新美術館で見たメトロポリタン美術館展が素晴らしかっただけに、どうしても比べてしまうのだ。それでも、エル・グレコのキリスト像やゴーガンの「三人のタヒチ人」、モネの「エプト川沿いのポプラ並木」などはよかった。ベラスケスの「卵を料理する老婆」だが、暗い背景に食器がきらめく様子は素敵だったが、若き日のベラスケスの才能が感じられるとのことだったが、それほど素晴らしいのかどうかはよく分からなかった。ロココを代表するブーシェの「田園の情景」3部作もよかった。縦長の画面が斬新で気持ちいい。背景の曇天が風雲急を告げているようで、主人公の恋の行方を暗示しているようだ。ラストにあったフレデリック・エドウィン・チャーチというアメリカ人画家の「ナイアガラの滝、アメリカ側から」には感激した。大画面でナイアガラの滝がドラマティックに描かれている。右下の虹が記憶に残った。(5/12)

2022年05月16日

コメント(0)

-

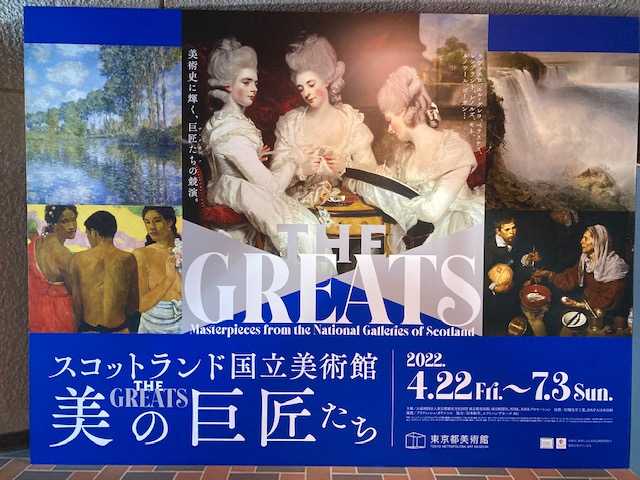

ボテロ展 Bunkamura・ザ・ミュージアム

まったく知らなかったコロンビアの画家。中庭に展示されていた鳥の彫刻を見て、そういえばこの人の彫刻、どこかで見たことがあるような気がした。さて、絵画に描かれた人物、静物などみんなふっくらとしていて、眺めているだけでほんわかと温かい気持ちになってくる。ただ、そんな眺めていて気持ちのいい作品の背景には、いろいろと南米特有の物騒な事件や、社会に対する画家の告発、政治や宗教への懐疑などなどがあることもよくわかる構成となっている。面白いと思ったのは、古典絵画をボテロ的にリメイクした作品。有名なファン・エイクの「アルノルフィーニ夫妻」。あのちょっとカマキリを連想する冷たい印象のご主人が気のいい親父さんにガラッと変わっている。見るからに幸せそうなご夫婦。気に入ったのは、写実を重視する静物画までふっくら感が漂っている絵。静物画でこれほど温かみを感じさせる画かも珍しい。黄色、オレンジ色、サーモンピンクなどの暖色でまとめられちる「オレンジ」の絵は素敵だった。ボテロが描く絵をボテリズムというのには、まさにその通りと笑ってしまった。(5/7)

2022年05月16日

コメント(0)

-

4月の読書

4月の読書メーター読んだ本の数:9読んだページ数:3038ナイス数:219件 もの言う牛 (講談社文庫)の感想伝奇ホラーとして期待したが、歴史・民俗学的な部分はともかく、ストーリーとキャラクター設定が荒唐無稽すぎて興ざめ。ラストのどんでん返しにはドキッとしたが。小松左京の「くだんのはは」の衝撃度にはまったく及ばない。読了日:04月03日 著者:田中 啓文夢のあもくん (怪と幽COMICS)の感想やはり、身近な光景の中に潜む不気味さを描かせたら右に出る者はいない。昔懐かしい風景が随所に出ていてうれしかった。ギャグ作品も息抜きにちょうどいい。読了日:04月04日 著者:諸星 大二郎愚かな薔薇 (文芸書)の感想郡上踊りやおわら風の盆を思いおこす日本の地方都市を光景を舞台に、吸血鬼や地球滅亡に伴う他惑星への移住の話などが繰り広げられる。壮大なテーマが田舎の盆踊りの祭りの中の数日間で語られる設定は印象深かったが、風呂敷を広げすぎの感もあり。吸血鬼ものであれば、背筋がぞっとするような話か、ポーの一族のような哀愁あふれる話を期待したのですが・・・読了日:04月08日 著者:恩田陸子供は怖い夢を見るの感想この著者が描く悲惨な生活の様子は、読んでて胸が痛くなる。今回も少年バージョンを読んでいて辛かった。後半、ファンタジーの世界に移ってからは展開が早くなり、感激もその分だけ薄い。ラストはいいエンディングでうれしかった。読了日:04月15日 著者:宇佐美まこと東京藝大で教わる西洋美術の見かた (基礎から身につく「大人の教養」)の感想メジャーからマイナーまで、画家を中心に西洋美術史の歴史を語る。同時代の画家とのかかわり方とか、そこそこ面白かった。読了日:04月16日 著者:佐藤 直樹木曜日にはココアをの感想こんな風に短編がつながって、また初めに戻るという作品が好きです。でき過ぎな話を素直に受け止めよう。世の中、こんなこともあるかもしれない。好きなところにいるだけで元気になるっていいなぁ。読了日:04月17日 著者:青山 美智子Nの感想6つの連作短編集。読む順番によって世界観が変わるとの触れ込み。面白い試みだが、2回目を読む余裕はなし。ラストに救いのある話とない話があって心の浮き沈みも激しかった。海辺でウラン硝子の破片を探す話が心に刺さった。読了日:04月21日 著者:道尾 秀介心淋し川の感想谷根千のあたりはよく歩きますが、江戸当時はこんな場所だったのですね。今度へび道を歩くときにはこの小説を思い出します。連作短編集。最後、一気に話がまとまるところが心地よい。読了日:04月24日 著者:西條 奈加球形の季節 (新潮文庫)の感想新作の「愚かな薔薇」の原点かな。地方都市を舞台に高校生の間に広まる奇妙な噂話から物語は始まる。高校生らしい感受性の強さ、若者の純粋さなどこういう物語のうまさは恩田陸の独壇場。陰険な体育教師への報復は胸がすっとする。ただ明確なラストではなくてもやもや感は残った。読了日:04月30日 著者:恩田 陸読書メーター

2022年05月02日

コメント(0)

-

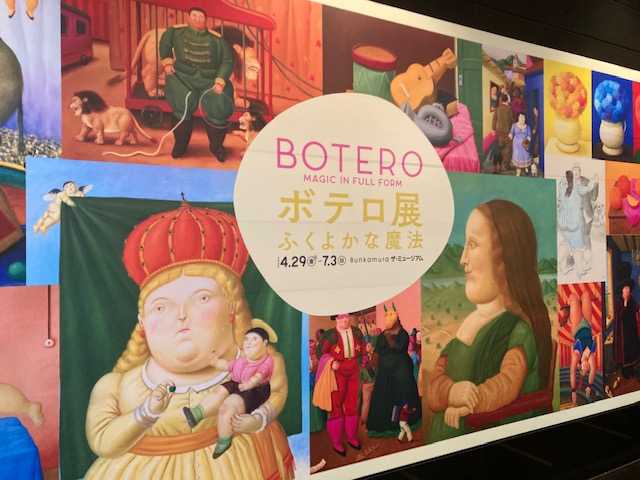

空也上人と六波羅蜜寺 東京国立博物館

六波羅蜜寺には昔々に出かけたことがあって、そこでこの像も見ているはずだがあまり記憶がない。かつて見た時は、杖か身体のどこかに毛皮が巻いてあったような記憶もあるのだが、定かではない。今回、空也上人像と再会して、こんな小さな子どものような方であったのかと驚いた。そしてこの小さい身体から感じるとてつもないパワー。自分はどの宗教にも特段の信仰心は持ち合わせていないが、当時の人々がこの上人に特別な思いを持ち合わせていたことが重く胸に響いた。360度ぐるりと回るとやや猫背の後ろ姿が印象的だし、角度によって玉眼がきらりと光り、まるで生きているようだった。そして、この写実的な姿と口から唱えた念仏がそれぞれ阿弥陀仏に変化したという概念を具現化した有様に、鎌倉仏師の写実にかける凄まじさを感じることができた。その他、はるか昔に教科書で馴染んでいた伝平清盛坐像もインパクトがあった。本当に清盛像なのかどうか?ミステリーだ。

2022年05月02日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1