2009年01月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

東博常設展 浮世絵コーナー

今回の東博の浮世絵コーナーに春信と歌麿がもどってきた。やはりこの二人の作品がないと浮世絵を見た感じがしない。春信は「見立半托迦」。美人の持つ茶碗から龍が飛び出す。多分、暦になっているのだろうと推測したのだが分からなかった。とらさんのブログを拝見して、やはりそうだったかと納得した。歌麿は嬉しいことに「洗張り」「針仕事」「押絵師」の3枚の「婦人手業拾二工」と中央の平面展示台に3枚続きの「針仕事」と都合6枚、出展されている。今回は女性の仕事シリーズ。はさみを持つ美女の指先の細かな表情など、さすが歌麿。最近、ちょっとお気に入りの菊川英山。「風流雪ノ遊」の3枚続。英泉らの退廃的な美人像に移行する少し前のちょっと上品な美人。歌麿、栄之らの洗練された美人からちょっと(危ない方向へ)趣が変ったところが好きだ。そして、もうひとりのお気に入り。礒田湖龍斎。昨年、太田のベルギー展や江戸博のボストン展で見た「雛形若菜初模様」からすっかり嵌まってしまったのだ。しかし今回は、美人よりも犬。「水仙に群狗」の子犬たち、可愛すぎる。(今回の展示は2/8まで)

2009年01月30日

コメント(4)

-

生物と無生物のあいだ 福岡伸一

インフルエンザウィルスによる欠席の増減に毎日、一喜一憂しながら、評判のこの新書本をようやく読了した。ちょうど職場でウィルスの話になって、ウィルスは生物ではないが無生物でもないというこの本からの俄仕込みの薀蓄を披露した。しかし、「じゃぁ、一体何なの?」と尋ねられて答えに窮した肝心のDNAの話や生物とは何かと核心に迫る部分は、理解しようとしても、理系的なものに拒否反応を起こす私の頭では追いつかないので、ざっと読み飛ばした。野口英世の評価の話やDNAの2重螺旋構造発見の裏話などは読み物として面白かった。どうせならフェルメールの合奏の盗難事件にもっと筆を割いてもらえればありがたかった。よく「お変わりありませんね」というあいさつをするが、半年もたてば、人間は、分子のレベルで、すっかり入れ替わっていて、お変わりありまくりであるということ、すなわち「動的平衡性」が、生命の特徴であるらしいことが分かった。特に共感したことは、エピローグに出てくる著者の体験である。著者と同年代の私は、やはり東京のベッドタウンである郊外に住んでおり、小学生の頃、級友から昆虫博士と呼ばれ、特に蝶々の収拾に明け暮れた時があったのだ。近所の自衛隊のからたちの垣根には、アゲハ蝶が産卵し、いつもそこで幼虫を採ってきては、蛹となり、羽化するのをじっと見つめていたものだった。著者同様、アオスジアゲハもかなり飛んでいて、夢中で追いかけたこともある。そんなことを懐かしく思い出しながら、京大卒の天才学者と片や私のような凡人のあいだは何なのだろうかと考えたのだ。

2009年01月26日

コメント(10)

-

Japan蒔絵 サントリー美術館

何かと評判のよいこの展覧会。会期終了近くになって、やっと出かけることができた。サントリーのこのわざと照明を落として演出した暗い展示会場。東京国立博物館の常設展蒔絵コーナーの明るいが、凝らない普通の展示と比較して、どちらが蒔絵の美しさを引き立たせることができるのかと考える。私は、蒔絵はただの金よりも、螺鈿細工のキラリと妖しく光る貝のきらめきに惹かれるのであるが、この展覧会でも、随所に螺鈿の箱が置かれていて、オーロラのような幻想的な輝きを楽しむことができて、楽しむことができた。第1章の中世までの日本の蒔絵のコーナーの箱を見て、蒔絵だからこそ、平安・室町時代に描かれた意匠がしっかりと残っているのだと感じた。絵画であればこうはいかない。工芸品の凄さを改めて感じた。そのほか、蒔絵を西洋の家具に加工した猫足のテーブルなど、トイレとか、ドールハウスとか、そこそこに楽しめたのであるが、何よりも目を見張ったのが、後半の小さな小箱の数々。花鳥風月、楼閣山水などが、小さい小箱の中に細密に描かれている。まさに驚異の空間。どれかひとつでも、実際に手にとって眺めることができれば、それだけで時が経つのを忘れてしまうことだろう。小箱の中に箪笥状に収められている小箱に描かれた微細な金蒔絵。感動ものである。しかし、小箱の数があまりにも多すぎて、どっと疲れが出てきた。暗い会場が影響しているのかもしれない。東博のような明るい展示会場で見たかったものだ。

2009年01月25日

コメント(2)

-

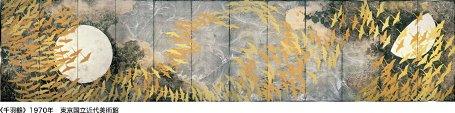

加山又造展 国立新美術館

衝撃の体験だった。加山又造の絵は、竹橋や他の展覧会で断片的には見ていたのだが、これだけまとまって見たのははじめてだった。花鳥風月の屏風絵、琳派風の装飾画、動物たち、裸婦、水墨画と展覧会場のコーナーを廻るたびにオオッとかウ~ンとかワォなどと思わず声を発してしまいそうになった。それぞれのコーナーが新しい体験。衝撃の連続といった具合だった。動物画、シュルレアリスムやロスコー洞窟の壁画などの影響を受けているとのこと。装飾的な規則正しい模様の背景の前にたたずむ動物たち。私はエルンストの世界を連想した。1957年の「冬」という作品。白い枯れ枝にとまる黒いカラス。痺れてしまった。琳派風の屏風。国立近代美術館でおなじみの「春秋波濤」はもとよりすばらしい。秋草が咲き虫たちの鳴く緑の大地、青海波の波濤、金銀の箔を散らした天の川という3つの面で構成された「天の川」という屏風。具象と抽象と装飾の入り混じった絵だ。もうため息しか出ない。裸婦像のコーナーは今ひとつだったが、次の花鳥画のコーナーでは、再び華麗な世界に目を見張る。武蔵野図屏風を元に描いたと思われる「秋草」など、あまりにも美しく、そして哀しくてたまらない気持ちになる。水墨画のコーナーでは、もう言葉も出なかった。ただ立ちつくすのみ。キャプションに色彩を越えた「色」とあるが、まさにその通り。「水墨山水図」は長谷川等伯の松林図をイメージして描いたのだろうか。こんなにビビットな水墨画は、かつて見たことがない。今回、加山が、カラーメゾチントの版画なども作っていたのを知って驚いた。紙に封じ込められた色彩が鈍く輝いている。今年のベスト10に入る展覧会に早くも出会えて、嬉しくてたまらない。

2009年01月24日

コメント(14)

-

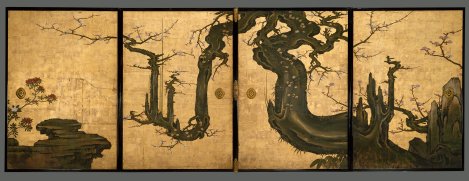

妙心寺 東京国立博物館

オープン2日目。平日の午後なのにかなりの入り。ところが、前半の大部分を占める第1章から第3章は、ほとんど、古文書、消息、お坊さんの絵(頂相)、墨蹟などで、さっぱり面白くない。皆さんは、最初からご丁寧に解説を読んでいるが、ここは横目で眺めながら先へと進む。面白くなってくるのは、第1会場の最後、第4章「禅の空間1―唐絵と中世水墨画―」あたりから。伝狩野正信の「鍾呂伝道図」。呂洞賓に仙人の術を授ける鍾離権の図。やっと分かりやすい絵が現われて一安心。ちょっと不気味な十六羅漢図も面白い狩野元信と伝相阿弥の瀟湘(しょう しょう)八景図をじっくりと眺め、第2会場へ。入り口に、秀吉と淀姫の息子豊臣棄丸(鶴丸)が乗って遊んだ船「玩具船」がある。そして、本当にかわいい美しい鎧がある。わずか3つで亡くなってしまったのかと思うといっそう哀しい。武人像の中に、蕭白の描いた福島正則像がある。これはもう人というより、「トラ」の顔のようだ。次は、白隠和尚の特集。このあたりはもう見慣れているので楽しみながら廻る。そして圧巻は、最後の第8章禅の空間2―近世障屏画の輝き―のコーナー。長谷川等伯の「枯木猿猴図」。あの国宝松林図屏風も連想する粗く大胆なタッチ。猿の毛並みも硬い細い線を重ねているのだが、これが上手い。リアルではないのだが、雰囲気は抜群。さて、ラストは目にも鮮やかな屏風の数々。特にメトロポリタン美術館からやってきた、狩野山雪の「老梅図襖」には、釘付けになってしまう。先日、夢の美術館「江戸の名画100選」でも放映されたばかり。梅の老木は、もはや樹木ではなく、のたうちまわる龍のようである。石も同様。どこまでも増殖していくようだ。紅白のツツジを眺めて、どうにか冷静さが戻ってくる。この一枚を見るため、東博に通っても惜しくはない。もう一度、第1会場を廻ったが、やはり前半は「・・・」という感じであった。

2009年01月22日

コメント(18)

-

冬の夏 三瀬夏之介展 佐藤美術館

まったく知らなかった作家である。もしオフ会で、チケットを頂かなかったら、出かけることもなかったであろう。たまたまご本人も登場するギャラリートークがあるということを知り、これは、いい機会だと思って出かけてみた。佐藤美術館というのも、その存在さえ知らなかった。美術館に着くと、すぐにギャラリートークが始まった。この作家は、現職の高校の美術の先生だそうだ。今は楽しんで創作活動をしているということがよく分かった。美術館の4階は、フロア全体が作品となっていて、とにかく楽しい。絵は元より、作家が子どもの頃、夢見たという木の舟のオブジェやカラスの剥製、その他、雑多な箱・・・などが所狭しと展示されている。Takさんは「迷宮」と表現している。なるほど、そのとおり。私は「秘密基地」のように感じた。20世紀少年の読みすぎか。楕円形の《ぼくの神さま》は、水墨画である。モコモコと盛り上がった山々を見て、浦上玉堂の描く世界を思い起こした。琳派を意識して描いたという2曲一双の屏風、「J」。確かに右隻上部には宗達らの風神の持つ袋が見える。となると左隻に見える大魔神のようなものが雷神であろうか。三十四曲一隻の巨大な屏風が回りを囲っている。これは今後もどんどん増やしていくそうだ。作家が亡くなったときに完成するらしい。壮大なプロジェクトだ。

2009年01月21日

コメント(6)

-

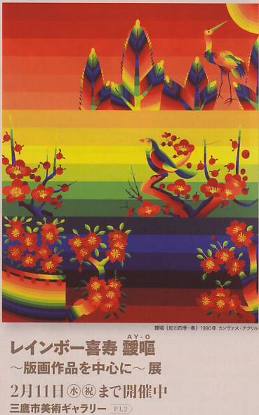

レインボー喜寿 靉嘔~版画作品を中心に~ 三鷹市美術ギャラリー

とにかく、靉嘔の作品は楽しい。無条件で心が温まり、幸福な気分になる。昔々、高校生の頃か大学生の頃、津田沼パルコにあった画材店で靉嘔(あいおう)のリトグラフが売られていた。何を題材にしたものか忘れたが、一目見たときから、レインボーカラーの作品に釘付けになった。いったい何色で表現されているのだろうと、ひとつの層ごと数えた記憶がある。それ以来、この珍しい作家の名前を覚え、ファンとなった。エディションナンバー、サイン入りでも、今だったらちょっとした飲み会一回分くらいの値段であったが、当時の自分でも、ちょっと無理すれば買えたと思うのだが、いつか、いつかと思っているうちに、もう何十年も経ってしまった。この77歳を迎える靉嘔の喜寿を祝う展覧会、アンリ・ルソーの作品を虹色で再現したものや花札のモチーフを表したものなど、見ていて楽しくてたまらない。地獄・極楽図もあるが、こんなレインボーカラーに彩られた地獄なら、どんな責め苦もかえって心地よいかもしれない~BLACK HOLE(右)などの抽象画は、見ていると絵の中に吸い込まれそうに感じたり、絵と一緒に揺らいだりしているような気分になってくる。これもまた楽しい。この日、ご本人によるギャラリートークが、急病により中止になった。心配である。まだまだ喜寿。今後も、お元気で活躍してもらいたい。(1/17)

2009年01月20日

コメント(2)

-

空は晴れているけど ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション

14日の朝日朝刊の文化欄に「ネオ若冲」として、池田学、元田久治、山口晃、篠原愛という中堅・若手画家が紹介されていた。その中で、ちょうど元田久治の作品が、人形町のミュゼ浜口陽三に出ていることを思い出し、急遽出かけることにした。この展覧会は、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションの開館10周年記念展ということで、1階は浜口陽三、螺旋階段を下った地下では、元田久治、小野耕石、杢谷圭章という3人の若手作家の版画を展示している。さて、元田久治の作品。銀座4丁目、渋谷、東京駅、東京タワー、国会など、見慣れた光景が、草に蔽われ人っ子一人いない廃墟と化している。人類滅亡後の様子であろうか。よくありそうなテーマなのだが、このイメージは大好き。その細密な描写に、思わず見入ってしまう。小野耕石の作品は、何百回も刷りを重ねて、インクを盛り上げ立体化させた作品。カラフルなインクが盛り上げてセミの抜け殻の表面に張り付いているミクストメディアもあり、どうやって作ったのかと不思議に思った。

2009年01月19日

コメント(4)

-

新春展 ニューオータニ美術館

Takさんの青い日記帳で知った展覧会。ミレー、ヴラマンク、キスリング、ドンゲンそれにビュフェと聞いたら、もうドキドキ。さらに、岩佐又兵衛、歌麿、栄之、北斎、広重、春草、大観・・・なんて本当にお年玉のよう。おまけに、東京メトロ一日乗車券をもっていれば、たった400円で楽しめるということで、喜び勇んで出かけた。ところが大失敗。Takさんが、又兵衛の「本間孫四郎遠矢図」を見るためには単眼鏡が必要とご丁寧に、お教えくださっているのに、すっかり忘れてしまったのだ。(最近、カメラに夢中で・・・)おかげで、武将の表情がよく見えない。目を凝らしてみると何やら笑っているようでもある。それでも、あの独特の霞の様子など又兵衛の雰囲気は味わえたのでよしとしよう。「ほら、だから言ったでしょう」と先生に怒られそうだ。以前も書いたことがあるが、はじめてこちらの部屋に入ると驚くのは、平櫛田中作、大谷米次郎の彩色木像。そのリアルさに、前にいたおばちゃんが、ギャアと大声を上げた。さて、歌麿の「美人と若衆図」。何やらわけあり風情の男と女。なるほど、春画の口絵を肉筆画で描いたものとの解説に納得。もうひとつ、古径の「上宮太子」がステキだった。パステルカラーの衣装をまとった太子の上気したような顔がかわいい。多彩なのに決して押しつけがましくなく、すっきりとした味わい。洋画では、ヴラマンク。ここのところ、本当にヴラマンクをよく見る。随分、日本にあるのだろう。記念すべきフォービズムの時代の「花束」の原色のリズミカルな太いタッチが、生きる喜びを感じさせてくれる。キスリングの「ハンモックの婦人」。赤と青の衣装は聖母のよう。まだ、キスリング特有の磁器のような画面にはなっていないが、エコール・ド・パリの時代のアンニュイさが漂う不思議な味わいの絵である。ドンゲンの「腰かける婦人」には驚いた。異様に痩せ細った女性像。そして病的なほどの色っぽさ。実際に会ったらクラッと眩暈がしそう。ビュフェの「二羽の鶴」はエキゾチック・ジャパンという言葉がぴったり。ビュフェの黒い筆致には、毎度のことながら、強烈な印象を受ける。

2009年01月18日

コメント(4)

-

田渕俊夫展 日本橋三越

新日曜美術館でも取り上げられた有名な日本画家とのことだが、はじめてこの画家の絵を見た。とにかく幅広い作風に驚く。最初は「青木が原」「灼熱の夢」などエメラルドグリーンの絵が続くので、こんな画風の画家かと思ったら、アフリカの風土、踊るシヴァ神、紅く染まる京都、ブルーの都会の夜景など強烈な色彩が目に飛び込んでくる。そうかと思うと水墨画の襖絵など静かなしっとりと落ち着く絵も描いている。平山郁夫に師事したそうで、俊夫というサインも平山のそれに似ているようだ。気に入ったのは、満月が浮かぶ都会の青い夜景が描かれた絵。「刻」という一連の作品。霞ヶ関の規則正しく並んだビルの明かりがリズム感にあふれ心地よい。そして、大地悠久の4部作。飛行機から眺めた光景だろう。「雲海富士」の白雲に心が躍る。意識の中にとどめておく画家がまたひとり増えた。

2009年01月17日

コメント(2)

-

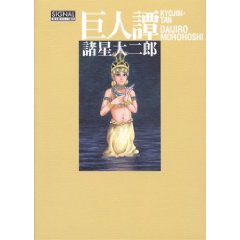

巨人譚 諸星 大二郎

第一部「ギルガメシュの物語」「ミノスの牡牛」「ロトパゴイの難船」「砂の巨人」第二部「阿嫦」「星山記」第一部は、一本の短剣を共通項に、不老不死を求めて旅したギルガメシュ叙事詩から始まり、古代メソポタミア、ギリシャなどの伝説を題材にした作品集。やはり、昨年、書き下ろしたばかりの「ギルガメシュの物語」が、いちばんまとまりがあって、分かりやすく読めた。第二部は、『諸怪志異』シリーズ同様、中国伝奇もの。人形が意志を持って動き始める「阿嫦(あこう)」と運勢を変えるために仙人のもとにでかける男の話「星山記」。諸星のこの手の中国伝奇ものはそれぞれの作品が、ひとつひとつ完成されていて、読みやすく、おまけに含蓄がある。「海神記」など、壮大なテーマの作品よりも、こちらのタイプの方が分かりやすくて好きだ。

2009年01月16日

コメント(0)

-

カラーズ・色彩のよろこび 千葉市美術館

とらさんがおっしゃるように、水墨画のあとにカラーズというのはウィットあふれる展覧会だと思う。靉嘔(あいおう)のレインボーカラーの油絵に出迎えられ、水墨画を見て神経をとぎすまされるような気持ちから、急に暖かな気分に切り替わる。他の現代アートの作家たちは、知らない人が多く、そこそこに眺めていたのだが、浮世絵が登場するようになってからは、俄然、おもしろくなってくる。明治の浮世絵師豊原国周のどぎついアニリンの赤なぞを見ていると、当時の人が安価に自由に使える赤色に狂喜した様子が目に浮かぶ。そんな中でも月岡芳年の綿密に構成された極彩色は見事のひとこと。さて、第3部を眺めていて、「阿蘭陀土産」という作品に出会った。(画像はとらさんのところから無断拝借です。スミマセン)横尾芳月という日本画家が大正15年に描いた美人画だ。画面全体が赤く染まるように南蛮屏風や絨毯、打ちかけが描かれている。大きな髷の女性は、美しいのひとこと。大名時計が印象に残る。その妖しく艶とした表情にじっと見とれてしまう。調べるとこの作品は帝展に初入選した作品だとのこと。おまけに横尾芳月は、晩年、千葉市に在住しており、つい先月まで千葉県立美術館で展覧会が開かれていたとのこと。千葉県立美術館、まったくPR不足だ。もっと、大々的に宣伝してよ。(まぁ、予算を考えれば仕方ないのだろうが・・・)隣の小早川清の「赤いドレス」も美しい。昭和初期のレトロな雰囲気がぷんぷん。先月、東京都美術館で見た菊池契月の絵にしろ、この時代の美人画は独特な雰囲気があって大好きである。

2009年01月15日

コメント(2)

-

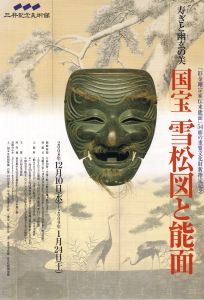

寿ぎと幽玄の美 国宝 雪松図と能面 三井記念美術館

昨年末から開催されている展覧会。能面って、あまり興味ないなぁと思って二の足を踏んでいたのだが、ぐるっとパスの期限が切れないうちに出かけることにした。ところがいざ出かけてみると、茶道具にしろ、屏風にしろ、さすがに三井、素晴らしいラインアップ。ずっと見ていても飽きないようなものばかり。食わず嫌いはいけないなぁと思いながら、会場を廻る。茶道具のコーナーは能にちなんだものが出展されている。長次郎の黒楽「俊寛」は対決展で見たばかり。今回はノンコウの「鵺」。赤楽の側面に怪しげな黒い影がもわっと広がる。まさに夕闇の中に現れた妖怪。偶然か意図的か分からないが、とにかくスゴイ。九代了入が写しを作ったのも頷ける。もう一点、瀬戸橋姫手水指の「有明」。暗い照明の中で見る角度によって、釉薬が鈍く銀色に輝く幻想的な雰囲気。これも橋姫の執念のようで怪しく、そして美しい。国宝「雪松図屏風」は見慣れたので軽くあいさつ程度。応挙の「梅花双鶴図小襖」の梅のやさしいピンク色は、ほのぼのと春の雰囲気を醸し出す。さて、メインの能面のコーナー。能は一度も舞台を見たこともないのだが、一度その幽玄な雰囲気は味わってみたいと常々思っている。今回は能面の種類など色々知ることができて、初心者の自分にとっても非常に分かりやすいものであった。死者を表す面、鬼を表す面などそれぞれの強烈な彫りに圧倒された。特に道成寺のみに使われる「蛇」の恐ろしさには度肝を抜かれた。かろうじて頭頂部に人間の女性であった痕跡を残しているものの、あとは妄執に取り憑かれた鬼の姿。かえって人間であった頃の名残が哀しい。子どもの頃読んだ楳図かずおの漫画で、顔に張り付いた能面が外れなくなり、肉もろとも引き剥がすというような恐ろしいシーンが記憶に残っており、ちょっと引いてしまったのだが、孫次郎(オモカゲ)など女面の美しさにはじっと見とれてしまった。こりゃ、能舞台出かけるしかないかなぁと思ったのだが、きっと眠ってしまうだろうと考え直し、あきらめた。

2009年01月13日

コメント(12)

-

岡山県立美術館所蔵 雪舟と水墨画 千葉市美術館

千葉市で地味な水墨画ということで、あまり評判にはならないだろうなと思っていたのだが、予想に反して、すでに多くのブロガーの方が見られており、かなり好評な展覧会。本来は昨年中に見るつもりだったのだが、都合つかず、地元の自分も遅ればせながら、ようやく出かけることができた。水墨画は「水暈墨章画」の略とのこと。はじめて知った。水で薄めた墨の濃淡で描く画法ということだが、水墨画とは何かと突き詰めて考えると難しい。墨だけで描かれた山水や人物などはすぐに水墨画と理解できるが、それに彩色されていたりすると、水墨画と言っていいのかどうか悩んでくる。日本で言えば室町時代の雪舟らは水墨画の画家だとすぐに分かるのだが、狩野派の画家たちや、宗達や応挙や蘆雪、蕭白、若冲らは、水墨画家というのかどうか。たまたま、墨だけで描いたものを水墨画というのであろうか。この展覧会でも、江戸時代の柴田義董や岡本豊彦の絵が水墨画なのかどうか悩む。岡本豊彦の「松鶴波涛図屏風」などは、琳派の絵そのもの。水墨画ではない。日本の水墨画たち―雪舟から武蔵まで―のコーナー。チラシにもなっている雪舟の山水図は、もわっとした感じであまり好みではない。やはり雪舟の作品で好きなのは、秋冬山水図のようにきちっと墨の線が引かれた絵だ。室町時代の屏風「芦鷺柳燕図屏風」には、痺れた。芦や柳の規則正しい並び方をした葉。しなやかに翻って飛ぶツバメ。群れる白鷺。墨は五彩を表すというが、白黒画面なのに、本当に色彩が浮かんでくるよう。宮本武蔵の絵は、余白の多さに剣豪のゆとりを感じる。尾形探香の描いた「宮本武蔵像」。痩せ細った手はとても剣豪のものには見えない。最後のコーナーには、浦上玉堂の大作が数点。2年前にこの美術館で見た浦上玉堂展以来、すっかり気に入った画家である。今回も、つんつん感ともわもわ感がステキ。富岡鉄斎の絵は、よく目にするのだが、面白いなぁと思うものの真剣に意識して見たことがない。今回もさらっと見てもう記憶に残っていない。

2009年01月12日

コメント(14)

-

追憶の羅馬展 大倉集古館

大観の「瀟湘八景」を見ながら、どこかでこれと同じ展覧会を見たなぁと思ったら、昨年の日本橋三越の「今、蘇るローマ開催・日本美術展」と一緒であった。まだ、半年ちょっと前のことなのだが、すっかり記憶から抜け落ちていた。・・情けない・・・三越の時はデパート特有の人の多さで、落ち着いて眺めることができなかったのだが、大倉集古館では、2階の広い空間を独り占めして、じっくりと数々の名画を眺めることができたので、豊かな気持ちを味わった。それぞれの絵を見て感じたことは、昨年見たときとほぼ同じ。一旦インプットされた印象は、なかなか変らないものだ。古径「木菟図」のだいだい色に輝く目と紅梅が、暗闇に映えて美しい。なんてことない単純な構図の絵なのだが、さすが古径と感じさせられる完璧な一枚。栖鳳の「蹴合」。これも鶏冠のリアルさと、大きなタッチで描かれた羽毛のフカフカさが絶妙なバランス。いつ見てもすばらしいなぁと思うのは、酒井三良の「豊穣」。稲を掲げた娘が収穫の喜びを全身で表現している。満足感に満ち溢れた娘の表情が美しい。こういう作品が当時、ローマで紹介されたことが嬉しい。こちらも展示替えになるので、泉屋博古館と併せて後期にもう一度出かけるつもり。ぐるっとパスの販売が今月中なので、買っておかなくては。

2009年01月11日

コメント(2)

-

近代の屏風絵 煌きの空間 泉屋博古館分館

京都画壇の木島桜谷(このしまおうこく)の屏風を中心に明治大正時代の華麗な屏風を展示。併せて江戸時代の屏風も展示。何せあの狭い空間なので、屏風は合計10点程度しかない。木島桜谷という画家は、はじめて知ったのだが、まさに琳派。光琳、抱一、其一へのオマージュ。燕子花図なんか、光琳そのまんま。「竹林白鶴」の竹林を流れる小川~にわたずみ?~のギザギザが心地良い。望月玉泉という画家もはじめて知った。京都画壇で明治を代表する画家とのこと。川合玉堂の師匠。その代表作の「雪中芦雁図」が展示されている。自由闊達な雰囲気が好き。息子の望月玉渓の「夏冬之図」が気に入った。2曲1双の屏風。左右の正方形の画面に描かれた夏冬の対比がよい。雪中なのに鴨やオシドリが群れていて賑やさを感じる冬に対して、山奥の滝や緑の木の上の鷹?が描かれた夏は深山の静けさを感じる。もう一点、香田勝太という画家の屏風。「春秋草花」。何か雰囲気が違うなと思ったら、油絵だった。盛りを少し過ぎた菊の花々のしっとりとした落ち着き。寂しさも感じる。特別出品で、江戸時代の画家、彭城百川(さかき ひゃくせん)の梅図屏風があった。金地に荒々しいタッチの墨で描かれた紅白梅図屏風。白黒の水墨画なのに紅梅、白梅だとすぐに分かる。水墨画っていいなぁと思った次第。(チラシの上の絵)前期は2月8日まで。後期は2月10日から、ほとんどの作品の展示替え。

2009年01月11日

コメント(4)

-

悼む人 天童荒太

日々の新聞やテレビのニュースでは、事故や事件による死者の話題が途切れたことが無い。時には、被害者の人となりが詳しく紹介されることもある。主人公の青年は、そんな全国の事故や事件のあった場所を行脚し、亡くなった人の思いを胸に刻むという「悼み」を行い、やがて「悼む人」と呼ばれるようになる。何のためにどうして、主人公はこの「悼み」を行うのか。この行為の意義は何か、果たして意味のあることなのだろうかという点が、この物語の最大のポイントである。著者も、繰り返し、寄せては引く波のように、これを訴えている。ただ、自分としては、情緒的には理解できるのだが、まだまだ納得はできない。次に彼をめぐる家族の物語。とくに末期ガンで、在宅で最期を迎えようとする彼の母親の物語は心に沁みる。「悼む人」を追いかける嫌われ者の雑誌記者の物語は、分かりやすい。人間の汚さ、醜さに拠った記事を売りにしていた雑誌記者は、「悼む人」の影響を受け、スタイルが変っていく。しかし、思わぬ結末が待ち受けていた。もう一人、「悼む人」と行動を共にする夫殺しの女。殺した夫の首が肩にとりついている。「悼む人」とこの夫との対話は、「悼む人」の行為の動機に迫り圧巻である。「死」という重いテーマを、以上のようないくつかの側面から描いているので、なかなか快適には読み進めることができなかった。「永遠の仔」のようにミステリ仕立てでもなく、ただただ、時系列に読ませるだけ。読後の後味もさほどすっきりとはしない。それでも、心の底にポッと暖かさが残るのが、救いはである。表紙は作者が写した舟越桂のスフィンクスの像。この彫刻から、作者は啓示を受けたそうだ。人間はどこから来てどこへ行くのかという永遠の謎を提起しているかのようだ。

2009年01月08日

コメント(6)

-

20世紀少年~21世紀少年 浦沢直樹

この冬休み、やっと借りることができて、読了。これで、映画も観に行ける。見過ごした第一章もまた劇場で上映するようだ。さてこのマンガ、いろいろ突っ込みどころがあるのだが、何と言っても、自分の子供の頃の思い出が蘇るところにいちばん惹かれる。ロボット、秘密基地、お化け屋敷、駄菓子屋など、あの時代を思い起こす。特に、物語のキーポイントになっている大阪万博。私も「ともだち」と同じように、ガイドブックに夢中になり、いろいろコースをシュミレートしたものだ。行きたくて行きたくてたまらなかったのだが、家庭の経済事情があり、結局その願いは叶わなかった。悲しかった。悔しかった。実際に出かけたクラスの友人の話を本当にワクワクしながら聞き、テレビの万博ニュースは必死に見ていた。だから、太陽の塔の立てこもり事件など、強烈に印象に残っている。三波春雄の「こんにちは~♪」というメロディは、そんなほろ苦い思い出とともに思い出す。ケンジは、ロックに走ったが、私は、ロックは不良の音楽だと考えていた両親の影響で、残念ながらT-REXの「20th Century Boys」を知ったのは、ずっと後のことであった。20世紀少年。悪夢のようなストーリーにうなされるが、読み応えのあるマンガであった。

2009年01月06日

コメント(8)

-

素朴美の系譜 後期 松涛美術館

後期は、洋画以外は大幅に展示替えになっている。後期は、あのかわいい「鼠絵巻草紙」が出展されている。こちらは、サントリー美術館蔵ではなく、東博のもの。極彩色の六道図は、引き続き後期も展示されているが、もうひとつ「観心十界図」という江戸時代の掛け軸も展示されている。こちらも地獄の光景。地獄の絵は大好きなので、じっくりと眺める。お寺での説教に使われていたらしい。禅画では、白隠の「猿と蟹」が可愛い。「蟹はくひたし、小指はおしし」と猿が長い手を伸ばして蟹を採ろうとしている。ヘタウマというより、かなり上手な水墨画。それに比べると仙がいの「花見」は、まったく下手くそな絵である。ところが、キャプションの川柳には笑ってしまう。「楽しみは花の下より鼻の下」。私はてっきり、美人を見て鼻の下を伸ばすのかと思ったのだが、実は鼻の下は口のことらしい。つまり「鼻より団子」と同様の意味。浦上玉堂の軸が変っていた。玉堂に対しては、私は、「つんつん感」と「もわもわ感」という表現がぴったりだと思っているのだが、今回もこの二つの感覚のバランスがとてもよい。引き込まれる。2階の夏目漱石の絵も変っていた。漱石の南画もいい。真面目に描いている。丸く隆起した緑の山のふもとに桃の花が咲き乱れている。桃源郷を思い起こした。(ひょっとしたら梅かもしれない。)武者小路実篤の絵。子どもの頃、実家には彼の絵の複製が飾ってあった。けっこうどこの家にもあったようだ。「勉強 勉強 勉強のみ よく奇跡を生む かく思ひつつ 我は勉強する也」 実篤ああ、こんなブログ書いていないで、勉強しなくては~でも、お勧めの展覧会です。

2009年01月05日

コメント(9)

-

常設展 東京国立博物館

毎年恒例の博物館に初詣。江戸絵画のコーナーで、若冲の「松梅群鶏図屏風」に出会う。東博にこんな作品があったとは知らなかったので嬉しい。この手のマンガチックなニワトリは、何度か見ているが、点描の灯篭と組み合わせて描いているところが面白い。隣の「雪中棕櫚図」もてっきり若冲かと思ったら、門弟の秦意冲のもの。粘着質の雪の表現などそっくりである。応挙の「雪中老松図」は、三井記念美術館の「国宝雪松図屏風」の一部分を切り取ったような感じの絵。三井を意識して出展しているのかも。岩佐又兵衛の「羅浮仙」。他の画家の描くようには、艶かしくはないが、豊頬長頤の又兵衛らしさがよく分かる。浮世絵のコーナーには、珍しく春信や歌麿の作品がひとつも無い。鳥文斎栄之の「風流五節句・元旦」で満足することにする。

2009年01月04日

コメント(12)

-

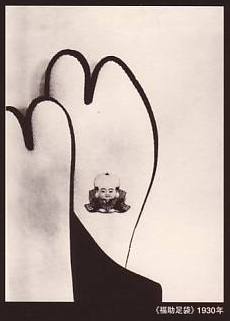

蘇る中山岩太 東京都写真美術館

中山岩太は大正末期から昭和初期にかけて、活躍した写真家である。フランスから帰国後、マン・レイの影響を受け、スタジオ内で様々なモンタージュ写真などシュールレアリスム調の作品を作っていた。「モダニズムの光と影」というサブタイトルは、帰国後の作品のことを指しているのだろう。最初は単純に写真の「光と影」のことかと思っていたのだが、日本の写真界をリードしていた「光」の場面と、シュルレアリストらに対する当時の時代背景や、晩年の製作の苦悩などの「影」のことを表現しているのだなぁと感じた。彼の写真は特にスタジオ写真が、面白かった。例えば貝殻や、ヒトデやタツノオトシゴをモンタージュして、不思議な光景を表現している。今だったらデジタル処理で簡単にできることを苦労してフィルムに収めている。それらの作品は、どこか懐かしい雰囲気が漂う。memeさんのブログを拝見して、「そうだこれは古賀春江の世界だ」と気づかされた。「福助足袋」のような単純な写真の中の鋭さはすばらしい。見世物小屋的雰囲気の「デモンの祭典」などの作品にすっかり参ってしまった。また一人、ステキな写真家を知った。

2009年01月04日

コメント(8)

-

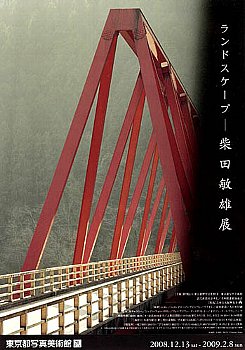

ランドスケープ-柴田敏雄展 東京都写真美術館

私もこの写真家のことは、まったく存じ上げてなく、ogawamaさんやlysanderさんのブログではじめて知った方である。ただチラシの三角の赤い鉄橋が強烈に印象に残っていて、これはぜひ見に行こうと思っていた。ちょうど無料開放の日で、入り口をくぐるとご本人のギャラリートークが始まるところであった。かなりのキャリアを持ちながら、カラー写真には最近取り組み始めたということにびっくりする。8×10のフィルムでボケの無いスケール感のある写真を撮られるとのこと。ボケは苦手だそうだ。自然の美しさを撮るというタイプの写真ではなく、それと対極的に山肌をおおうコンクリート壁や、水路、よどむ汚水、高速道路・・・など無機質な人工物の写真がほとんど。一瞬、嫌悪感まで覚えてしまうようなものもある。そこに見るのは造形的な「美」なのだろうか、環境問題への提言なのだろうか。ステキななぁと感じたのは、ダムを写した写真の数々。流れ落ちる水を上から眺めたり、横から眺めたり、激しく放水中の水流だったり。水といういちばん身近な「自然」とそれをコントロールしようとする「人工物」との調和の美かななんてことをふと考えた。

2009年01月03日

コメント(8)

-

ピカソとクレーの生きた時代 Bunkamuraザ・ミュージアム

渋谷「109」の前の初売り大混雑を通り抜け、Bunkamuraに向かう。ただでさえ狭い通路がフリマ状態になっていて迷惑この上ない。なんて言うのは、野暮な年寄りなんだろうな。ヤマダ電機の開放的な一階売り場を越え、まったく対照的なドンキを横目に、Bunkamuraに到着。ここまでたどり着くとやっと落ち着く。さて、ピカソとクレーの生きた時代展というネーミングの良し悪しはひとまず置くとして、20世紀前半の西洋絵画の一連の流れをまとめた前半の展示はなかなか見応えがあった。表現主義的傾向の展開、キュビズム的傾向の展開、シュルレアリズム的傾向の展開と3つのくくりで、マティス、スーチン、シャガール、ピカソ、マグリット、エルンスト・・・の絵を紹介している。はじめの表現主義のコーナー。マティスの「午後の休息(サン=トロペ湾)」など、昨年見たボナールの「海辺のテラス」を思い起こすようなメロウな絵。気に行ったのは、フランツ・マルクの「三匹の猫」。どうやら、猫のケンカのようだが、赤、黄、白黒の三匹の猫のそれぞれの所作が楽しい。マルクは動物を無垢な存在として描いた。たまに見る彼の絵は豊かな色彩が味わい深く、好きな画家である。ジョージ・グロスの「恋わずらい」。画家自身を描いたものだそうだが、青白い顔の不気味な男。スーツの胸に真っ赤なハートが浮き出ているのがご愛敬。上部には死神のような骸骨の男までいる。キュビズムのコーナーでは、もちろん、ピカソ。「肘掛け椅子に座る女」のモデルは、ドラ・マールだったか。今まではマンガのようにしか思えなかったのだが、昨年のピカソ展をじっくり見てから、何となく、これらの絵のよさも分かる気がしてきた。シュルレアリスムのコーナーは、マグリットやエルンストの絵が良い。写真家マン・レイが油絵を描いていたことをはじめて知る。「詩人・ダヴィデ王」の画面いっぱいの情緒的な表情が印象に残る。ラストのコーナーは「カンディンスキーとクレーの展開」と銘打っているが、ほとんどクレーの絵。27点の出展作品。展覧会全体のほぼ半分近くである。こちらのクレーの絵は、大丸ミュージアムか川村記念美術館かどこかのクレー展で見たことのある絵が多いので、さほど新鮮味が感じられなかった。見応えのある絵も多かったのだが、展覧会全体としては、どこか中途半端な感じがして、残念であった。

2009年01月02日

コメント(10)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- 鉄道

- JR貨物 DE101073

- (2025-11-25 00:10:07)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 今日のマヌルネコ ノブヒデヤス

- (2025-11-25 00:15:58)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…

- (2025-11-22 20:32:53)

-