2011年01月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

運慶展 神奈川県立金沢文庫

この展覧会の目玉は、2月8日から加わる真如苑の所蔵を含めて3体の大日如来像が並ぶということらしいが、真如苑と栃木の光徳寺のものは、東博で何度も出会っているので良しとする。今回は、円成寺の国宝の大日如来が来ることだけでもスゴイ。本来だったら、東博の阿修羅展並みのビッグイベントとなってもよさそうだと思うのだが。奈良の円成寺は、交通の不便な場所にあるし、大日如来像は新しい多宝塔の中に安置されているが、何メートルか離れたガラス越しに見るので、光が反射して見にくい。横においてある反射防止のグラスを使用してガラス越しに眺めるのだが、今回の展示のように玉眼の黒目の周囲に彩られた朱色までは見ることができない。運慶初期の力作だが、金箔のはがれたお顔は、痛々しくも感じる。両耳の金はきれいに金が残っているのだが、正面の顔は左目の周囲などが残っているだけ。後は漆黒の肌がのぞく。この全体的に針のあるもちもち感が運慶の特色であると思っている。なかなか、創建当時の顔が想像できないのだが、カタログで真如苑の所蔵とものと比べて、当初のお顔はどんなものだったかと想像する。たぶん現在の雰囲気とはかなり異なって感じると思う。2月からは、実物と並べ比べることができそうだ。愛知の滝山寺からは、三つ目の帝釈天が出展されている。近世の彩色がなされているが、なるほど着物の衣文のぎざぎざも、彩色することでこんなにリアリティあふれるものになっていたのかと大いに感心した。伊豆の願成就寺には出かけたことがあるが、神奈川の浄楽寺の運景仏を見るのは、はじめてであり、不動明王、毘沙門天像など見ることができたのが大収穫。帝釈天、不動明王など、それぞれ、杖や武器を持っているのだが、武術的にはちょっと不自然な持ち方であると感じた。金沢文庫所蔵の大威徳明王もはじめて見るのだが、かなり小さいのには驚いた。ポスターには青い顔で、移っているが実際にはそんな感じではなった。また肉眼では、顔の表情までよく分からなかった。双眼鏡の類が必要であった。とにかく、円成寺の大日如来を見るだけも出掛ける価値は十分にあると思う。

2011年01月30日

コメント(4)

-

「日本画」の前衛 東京国立近代美術館

日本画というと、花鳥風月、歴史・神話の人物画、風景画、美人画などを題材にしたものという先入観がある。それこそ、現代アートの世界では、何でもありの主題で驚きはしない。ところが、戦前に日本画壇でも抽象絵画やシュルレアリスム絵画を描いていた集団があったという事実を今回の展覧会ではじめて知り、驚くともにたいへん興味深く会場を廻った。山岡良文、、山崎隆、田口壮、船田玉樹など、出展されている画家は、はじめて名前を知る画家ばかり。かろうじて丸木位里は、原爆の図を描いた画家だと知っていたのみ。抽象絵画はカンディンスキーの影響を受けていたのだが、たとえば山岡良文の「シュバンヌンク」や、山崎隆の「象」では、その簡素な表現と色彩の美しさには目を見張った。カンディンスキーというより、マレーヴィチのスプレマティズム絵画を思い起こした。田口壮(さかえ)の「季節の停止」は、とても素敵だった。「シュルレアリスムの詩」と呼ばれている絵だそうだが、男女の姿に山に向かってパラソルが飛ぶ光景。テーブルの上の蛾は、三岸好太郎の絵を思い起こす。かろやかな浜辺の光景。日本画でこんな表現ができるのかと驚いた。日本画だけでなく、靉光や私の好きな北脇昇の油彩画も数多く出展されており、常設展の浅原清隆や浜田浜雄の絵と併せて、日本のシュルレアリスム絵画を楽しむことができた。その他、琳派の装飾美を髣髴させる船田玉樹の「花の夕」など、美しい作品も数多い。日本画で描いた戦争画があったり、従来、日本画だと思っていた範疇を超えた多様な表現を見て認識を新たにした。

2011年01月24日

コメント(2)

-

生誕120年河井寛次郎 生命の歓喜 日本橋高島屋

河井寛次郎は、民芸の作家のひとりという認識しかなかったのだが、昔、美の巨人たちで、この人の特集を見てから、一度、京都の河井寛次郎記念館に出かけてみようと思っていた。いまだその機会が実現していないのだが、今回、日本橋でその一端を垣間見ることができてうれしかった。河井寛次郎の作品のすばらしさは、もちろんのことだが、彼の真摯な人間性というものがひしひしと伝わってきて、とても感激した。友との親交を大事にし、仕事を大事にし、美を大事にし、生きることを楽しんだ姿に共感した。河井の作品は、力強さとそして、やさしさ、美しさとが同居している。パリかどこかで賞を取った壷を見て実感した。彼の作品の中では、昔から緑、赤、黒の三彩で描かれた模様の陶器が好きだったのだが、今回、初期の頃の質の高い細やかな作品も数多く見ることができて、楽しめた。陶器以外にも、もちもちとした木彫の仮面や彫刻も味わい深く、金工のキセルまであったりして、彼の幅広さを実感した。次回、京都に出かけた時は、河井寛次郎記念館に真っ先に出かけよう。此の世は、自分を探しに来たところ此の世は、自分を見に来たところ素敵な言葉である。1月17日終了。

2011年01月18日

コメント(0)

-

新春展 ニューオータニ美術館

毎年正月恒例の新春展。出展作品もかつて見たものばかりだが、いつものぐるっとパス利用の一環で廻る。今年もビュフェの鶴の絵に出迎えられる。今年の印象に残った作品は、ドンゲンの大きな眼差しの「白い服の婦人」。キスリングの描く女性像は濃厚だが、ドンゲンはもっとさらりとしていると思ったのだが、この肖像画はかなり重々しく描かれている。顔に緑色を入れることによって、この人物のまじめさとか、意志の強さが表わされているように感じた。日本画でも、毎年おなじみの、原在中の旭日を背景にした鶴の絵が強烈。広重の玉川の富士・利根川筑波図の双幅は、広重ならではの楽しい構図である。それぞれ手前に大きく魚を描き、ずっと遠景に富士山や筑波山が見える。出口に戻るとミレーのパステル画があった。「田園に沈む夕陽」である。この作品はあまり記憶に残っていなかったので、今回はじっくりと眺める。目前に開けた不思議な光景を描いたとのことであるが、何も無く大きく開けた大地が印象的であった。

2011年01月15日

コメント(0)

-

DOMANI 明日展 国立新美術館

ほとんど知らない作家ばかりで、おまけにガラガラだったのだが、とても楽しむことができた。「未来を担う美術家たち」ということで、年齢層をみると30代から50代の作家が多い。近藤高弘のセルフポートレートは、陶器で作った自分のマスクをさまざまにデコレーションしたもの。この空間では、実に不吉な気配~妖気が漂っていた。しかし、それぞれが美しくそしてグロテスクであった。鈴木涼子という作家。自分の顔を貼り付けたキュートでエッチな等身大の絵画。男は欲望を感じるが、女性は何を感じるのだろう。そして、顔の上にレバーやホルモンを乗せた写真は、見るからに本当にグロく、痛々しい。ただああいう状況って、何かの治療に使われていて、本人はかなり癒されるのではないかと思う。老カップルの思わず顔を背けたくなるようなヌード写真。しかし、かつては美しかったのだなぁと思う。とても衝撃的であった。近藤綾乃のアニメ「てんとう虫のおとむらい」。ボタンがてんとう虫に変化し、少女が異界に踊るアニメーションも楽しい。そして、神戸智行の日本画。「ハナカスミ」。桜の花びらが散る水面の湖面の下を泳ぐ金魚。青い水面が美しい。絵葉書を買って、さっそく飾っている。ほかにも、三好耕三のモノクロの桜の写真も気に入った。絵葉書があれば買ったのに。広い会場で、ゆったりと現代アートを楽しめる好企画だった。

2011年01月13日

コメント(0)

-

琳派芸術 第1部煌めく金の世界 出光美術館

琳派にあこがれたのは、高校時代に読んだ辻邦生の「嵯峨野明月記」の影響が大きい。本阿弥光悦、俵屋宗達と角倉素庵のそれぞれの独白で、嵯峨本という美の結晶が生まれる様子を描いたものだった。辻文学のテーマ。「空虚な世の中で、今の一瞬を生きることの美しさ」が、嵯峨本の製作を舞台にして切々と流れていたことを思い出す。光悦と宗達のコラボ作品をはじめて見た時は、金も銀も色褪せた作品ばかりで、後の琳派に見る豪華絢爛さに比べるととても地味に感じたものだが、年を重ねてようやく宗達の絵のすばらしさが感じられるようになってきた。いつか光悦の書も読めるようになりたいとつくづく思ってきたのだが、40年経っても実現していないのは悲しい限りである。もはや定年後の楽しみとするしかない。とは言っても、私がこの展覧会でもっとも感激したのは、第2章の「金屏風の競演」のコーナーであった。伝宗達の「月に秋草図屏風」の静かな美しさに心打たれたのだが、反対側の宗達工房製作の「草花図襖」、さらに2対の「四季草花図屏風」の濃密な草花の競演には、声を失ってしまうほどである。心が晴れ晴れとし、見事の一言しか言葉に出来ない。ここでも、花の名前がすべて挙げられないのが悔しい。よく見る花なのに名前が出てこないものがいくつもある。光琳の「太公望図屏風」や「白楽天図屏風」などの人物を配した作品もそれぞれ不思議な空間がおもしろい。水墨画では、細見所蔵の抱一の「白蓮図」がよい。細見で見て、日本橋高島屋で見て、何度目かの出会い。金泥がうっすらと輝く、静謐な世界。見るたびに崇高な気持ちになる。乾山の皿も見応えのあるものが多く、大満足。後期の第2部も楽しみ。

2011年01月12日

コメント(10)

-

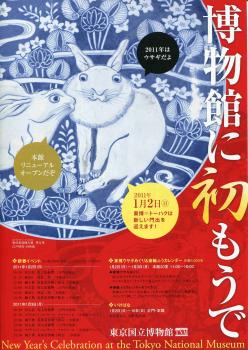

博物館に初もうで 東京国立博物館

東京国立博物館本館がリニューアルして、パワーアップしたとのこと。東博ファンとしてはどんな具合に変わったのかと楽しみにしていたのだが、一階の漆器や陶磁器、日本刀などの導線を変え、照明を工夫したのみだった。ここは、ここで、雰囲気がぐっと良くなって楽しめたのだが、この勢いを全館の展示に広げて行ってくれればもっともっと素敵なスペースになるのになぁと感じた。このリニューアルを記念して国宝展示室だけではなく、あちらこちらに国宝や重要文化財の名品が展示されている。国宝展示室には、おなじみの雪舟の「秋冬山水図」がある。冬の光景のいつ見ても不思議なこと。この円形の空間はどうなっているのかいまだに分からない。国宝古今和歌集(元永本)を見た。とにかく美しい料紙である。金銀のきらめきに心が躍る。文字は読めないながらも、線の美しさには、うっとりである。永徳の国宝檜図屏風の前にはほとんど人は立ち止まっていないのだが、光琳の風神雷神図屏風の前だけは、大混雑となっている。黒雲のもわもわとしたたらし込みが好きだ。両隣の若冲や又兵衛には、人々は目もくれない。私はこの又兵衛の「羅浮仙」が好きだ。豊頬長頤の独特な表情が、雅やかさを感じさせられる。卯年ということで、ウサギに関わる作品が多数出展されている。飛躍の年ということで、跳ねるウサギは縁起がいい。ウサギには愛着が深い。妹が卯年生まれということで、実家にはウサギグッズがたくさんあったことが、記憶に刷り込まれているためだろう。実際に飼うとかなり獰猛な生き物なのだが。チラシになっている伊万里の染付けの皿。かなり大きな皿であり、おまけに、白いウサギがレリーフのように盛り上がっている野に驚く。絵では、宗達の「兎桔梗図」や広重の「月下木賊に兎」などに地味ながらも名品であり、見とれてしまった。さて、どうやら、この東博の人ごみは、若手女優を使ったポスターの影響であるらしい。その世界には疎いので、誰だかまったく心当たりが無いのだが、光琳の風神雷神図屏風の前で雷神の格好をまねをしているカップルがいた理由がよく分かった。途中、見ているほうが恥ずかしくなるくらい、いちゃいちゃしているカップルも見かけた。美術もファッションになってしまったのかと思って、苦々しい思いであったが、流行がアートを支えるのであるし、辻先生が日本美術は「飾り」の文化だと言っていたのを思い出し、なるほどなぁと自分を納得させた。(1/2)

2011年01月12日

コメント(6)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 何か手作りしてますか?

- 渋い斜め掛けバッグを作りました

- (2025-11-24 22:16:02)

-

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- 【SANDAサンダ】8話感想ネタバレ?…

- (2025-11-25 07:00:07)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 今日のマヌルネコ ノブヒデヤス

- (2025-11-25 00:15:58)

-