2022年06月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

メメント・モリと写真 東京都写真美術館

メメント・モリ・・・死を想えは、もともとラテン語で「人間はいつか死ぬんだから楽しんで生きなさい」という意味合いだったのが、中世キリスト教社会の中で、より充実した生を生きろという戒めに変化していったそうです。私がこの言葉を知ったのは、まさにこの展覧会でも出展されている藤原信也の写真集からでした。「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」・・・懐かしい写真です。その他、荒木経惟の1971年の写真集「センチメンタルな旅」もその後の陽子夫人の死を知っているとそのセンチメンタルさが身につまされます。老いや戦争、貧困も死と裏腹にあるので、イメージが湧きますが、写真が「かつてあった」時間を見せるものであるという考え方にはなかなか理解が追いつかず、なぜこれがメメント・モリに関連するのかと疑問を感じながら眺めた写真が多かったのも事実です。(6/18)

2022年06月24日

コメント(0)

-

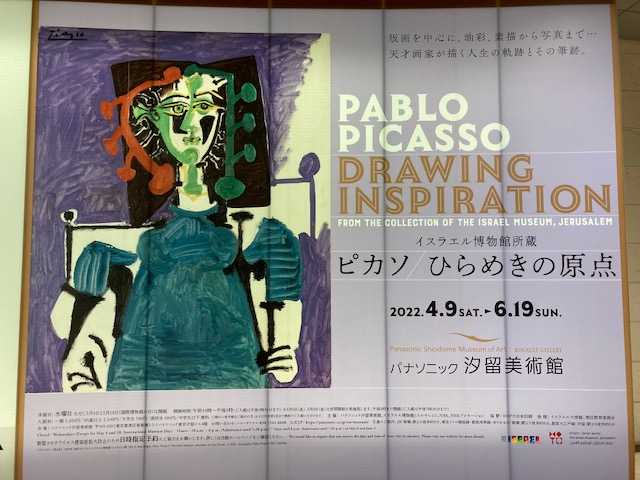

ピカソ ひらめきの原点 パナソニック汐留美術館

ピカソの版画を中心に時代順に展示した展覧会。フェルナンド・オリビエエヴァ・グエルオルガ・コクローヴァマリー・テレーズドラ・マールフランソワーズ・ジロージャクリーヌ・ロックと、ピカソの女性遍歴というか、都度、その芸術にインスピレーションを与えたミューズなのか、とにかく関係の影響のあった女性たちを軸に、それぞれの時代の特徴を紹介しています。ピカソ作品はこのぐらいの部屋であっさりとした版画作品を見る方が疲れなくてよい。エネルギッシュな油絵や造形作品ばかりだと、そのパワーについていくのが大変です。青の時代の代表作、「貧しい食事」は、盲目の芸人とその伴侶。深い哀しみに溢れた作品。これだけでも見に来た甲斐がありました。(6/18)

2022年06月22日

コメント(0)

-

彫刻刀が刻む戦後日本 町田市立国際版画美術館

戦後、日本に2つの民衆版画運動が現れ、版画の普及に貢献したとのこと。1つは中国の木版画運動の影響で版画による社会運動と版画の普及を目指した運動。もう1つは、全国の小中学校教員が広めた版画運動だそうです。子どもの頃に版画を作ったことがありますか?と問いかけられていますが、そういえば小学校の頃に彫刻刀の使い方を習い、版画を制作した記憶があります。決して押さえる手を上にしてはいけないという言いつけを守らず、彫刻刀でえぐってしまった傷跡が、左手首に残っています。中学校時代には、ニードルで銅板ではなく、透明下敷きのような素材を引っかいて、製作した記憶もあります。この時の作品は何か賞を取った思い出もあります。そんな訳で版画好きな原因はここらにあるのではないかと思っています。この時、教わったのが全国で展開した教育版画運動の一環なのかどうかわかりませんが、子ども心に、黒白が反転して生まれる版画の不思議さにワクワクした覚えがあります。さて、今回の展覧会。2つの潮流のひとつ。社会運動から広まった版画運動。それはそれで面白いが、この文脈でみると学校で行われた版画運動も、日教組が主導した教育運動の流れなのかと誤解されそうな気がします。学習指導要領で版画が取り上げられていることが普及のきっかけになったことに触れられていたかどうか・・・記憶がありません。展覧会のラストで紹介されている、全国の小学校での共同製作の版画はみごとでした。(6/12)

2022年06月17日

コメント(0)

-

ただいま やさしき明治 府中市美術館

3年前のおかえり美しき明治展で、笠木治郎吉の水彩画を見て感激しました。またこの画家の絵を見ることが出来るというので、府中市美術館まで出かけてきました。今回も明治時代の少女たち、猟師、新聞配達人など、生き生きとした所作、表情の人々の姿。そしてその背景の美しさに見とれてしまいました。また「提灯屋の店先」など、当時の人々の生活の一端がうかがい知ることができ、何か当時の人々を身近に感じることが出来ました。それから、ワーグマンやビゴーなどの著名な画家も含め、非常に多くの外国人画家が日本の光景を愛したことをひしひしと感じることが出来ました。もちろん、外国人画家だけでなく、多くの日本人画家も同様です。水彩画のことを水絵といい、美術雑誌みづゑは当初、水彩画の普及のための専門雑誌として出発したということを今回はじめて知りました。またこれらの作品は高野光正さんというコレクターが集めたもの。その情熱にも頭が下がります。(6/15)

2022年06月17日

コメント(0)

-

シダネルとマルタン展 SOMPO美術館

最後の印象派と呼ばれる2人の画家の展覧会。シダネルといえば、民家の夜間の照明がぼーっと浮かび上がる作品が思い浮かぶのだが、マルタンという画家の記憶はなかった。どちらの画家もポスト印象派や象徴主義を経て、明るい色彩で描かれた人物画や風景画が心地よく、見応えのある展覧会だった。まず入り口にあったマルタンの「野原を行く少女」に、すっかり見とれてしまった。花々を手にした白いドレスの少女。描かれた花々はルドンの描き方に似ているなと思ったのだが、象徴主義の影響を受けているということを知って、なるほどなと納得した。全体的に印象派の色彩分割を活用した絵が多かった。シダネルの方が、もわっとした優しい雰囲気で人物や風景を描き、それに比べるとマルタンの方が、よりビビッドな力強さがあった。会期末に近づき、平日にも関わらず、意外に混んでいた。今年のスマッシュヒットになる展覧会だと思います。(6/15)

2022年06月16日

コメント(0)

-

5月の読書

5月の読書メーター読んだ本の数:11読んだページ数:3305ナイス数:281片眼の猿―One-eyed monkeys (新潮文庫)の感想なるほど、そんな事情だったのかと次々に明らかになる快感。人の心の差別や偏見をテーマにしているのにサクッと読ませて深刻にならないところが良かった。読了日:05月03日 著者:道尾 秀介ドミノ (角川文庫)の感想思わず笑ってしまう表現が随所にあり、楽しめた。恩田陸が、こんなコメディも書くのだとはじめて知った。子役二人の友情が気持ちよかった。それにしてもイオカードって何だったろう?すっかり忘れている。読了日:05月07日 著者:恩田 陸闇祓の感想いかにも身近に起こりそうなホラー。今ではサイコパスも珍しくないし。その集団が疑似家族を形成して延々と生き延びているっていう設定が凄い。ただ、どうして竹や犬や鈴の音に弱いのかが分からなかった。その辺の解明は次作でなされるのだろうか?読了日:05月13日 著者:辻村 深月60代から心と体がラクになる生き方 老いの不安を消し去るヒント (朝日新書)の感想本当に毎日「自分の興味のあることを楽しんで続ける」ことができれば、苦労はないけれど・・・・読了日:05月13日 著者:和田 秀樹大相撲の不思議2 (潮新書)の感想今回も巡業の話、若者頭など相撲界を支える人々の話、元横審委員ならではのこその蘊蓄。楽しめました。読了日:05月19日 著者:内館 牧子スワンの感想出だしとラストはよかったが、中盤の「お茶会」が中だるみ。謎解きなのか、サスペンスなのか、どっちなんだろうと思いながら読み進めた。読了日:05月20日 著者:呉 勝浩熟れた月 (光文社文庫 う 23-1)の感想闇貸金業のダーティーさ、転落する人生の悲惨さなど暗い話が続くが、最後はファンタジックに話がまとまっていく。結局、社会派ミステリ風のファンタジーだった。「世界は、どこかでつながっているのだ。」というメッセージ。読了日:05月23日 著者:宇佐美まことはみだす緑 黄昏の路上園芸の感想散歩マニアにとっては、あるあるとうなずくことばかり。路上観察の視点として、路上園芸はとっつきやすいです。読了日:05月23日 著者:村田 あやこ,藤田 泰実神様の罠 (文春文庫 つ 18-50)の感想有栖川有栖作品のような謎解きパズルは苦手。登場人物が言っているように「推理より捜査を面白がるタイプのミステリファン」だということを実感。そういう意味で米澤穂信の警察物は秀逸だった。芦沢央の投了図もコロナ禍の中、ちょっと清々しい気持ちになる。辻村深月作品もコロナ禍の中の青春小説。こちらもよかった。読了日:05月27日 著者:辻村 深月,乾 くるみ,米澤 穂信,芦沢 央,大山 誠一郎,有栖川 有栖赤と青とエスキースの感想レイとブーって、そういうことだったのですね。たまには悪意のある人間がまったく出てこない話もいいですね。読了日:05月28日 著者:青山 美智子少女たちは夜歩くの感想町中から一歩入った所にある深い森の中のざわざわっとした感覚がまとわりついてきます。まさに異界。一度読んだだけでは、登場人物の関係がうまく理解できないので、もう一度読まねばと思うのですが、次作に進みます。読了日:05月31日 著者:宇佐美 まこと読書メーター

2022年06月03日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- ◆パチンコ◆スロット◆

- 大阪府東大阪市 低貸スロット(2.5…

- (2025-11-25 00:00:10)

-

-

-

- 超合金

- 僕の夢のコレクション(146) 鋼鉄ジー…

- (2025-09-25 20:55:09)

-

-

-

- ハンドメイドが好き

- ハンドメイドをしよう

- (2025-11-24 08:10:04)

-