2010年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

麗しのうつわ 出光美術館

日本やきもの名品選とのサブタイトル通り、美しい優れた焼き物をじっくりと味わえる良い企画の展覧会だった。興味のない人や初心者にも多種多様な焼き物の各々のエッセンスを紹介し、分かりやすい構成になっており、お気に入りの「うつわ」がきっと見つかることと思う。本当に素朴な器から、これでもかというくらいに豪華絢爛なものまで、日本の焼き物は本当に幅広く、奥が深い。それぞれに味わいがあり、あまりのぜいたくさに唸ってしまう。「焼き物の釉薬は流れる水の表情を映し、柔らかな土肌は大地の温もりを伝える」と案内があったが、本当に言葉だ。私はノンコウの楽茶碗が好きで、特に「此花」のでこぼこで、ぬらぬらと輝く黒楽茶碗に心奪われた。そして、大発見。板谷波山の赤茶色い曜変天目茶碗「天の川」とその隣に並んだ白い天目茶碗の二点。「天の川」の方は、一見地味な茶色い肌に斑点があるだけに思えたのだが、角度を変えて見るとその小さな斑点のひとつひとつが星の瞬きのように一瞬だけキラッと輝く。白磁のような天目茶碗。こちらも美しい白い肌に、無数の星々。よく見ると毛細血管のように細かい貫入が走る。どちらも小さな器に永遠を封じ込めている。抱一や伝光琳の紅白梅図屏風まで見ることができ、大きな収穫のあった出光美術館であった。

2010年01月29日

コメント(8)

-

追悼・北森鴻

今朝の新聞で作家の北森鴻の訃報を見て、驚愕した。まだ48歳。信じられない。骨董やアートの世界、また民俗学を背景にしたミステリを書くお気に入りの作家だった。特に古美術の世界の裏話などはとても興味深いものであった。深淵のガランスという槐多に関連する作品もあった。もう二度と、旗師・宇佐見陶子や異端の民俗学者・蓮丈那智の活躍を読めないのは、とても悲しい。ご冥福をお祈りします。

2010年01月26日

コメント(4)

-

ルノワール展 国立新美術館

ルノワールやモネって、いつでもどこでも何かしらの作品を見ることができるので、改めてルノワール展に行くとなると二の足を踏む感がある。といいながらも、Bunkamuraのルノワール+ルノワール展も見に行った。もう2年も前になってしまうのか。ブリヂストン美術館で大混雑のルノワール展を見た記憶もあるが、あれはいつのことだったろう。今回はお誘いを頂いて、東京展開始後最初の日曜日に出かけてきたのだが、結論から言うと、行って本当によかった。芸術は楽しくて分かりやすくなくてはいけないというルノワール芸術を堪能することができた。特に、ボストン美術館の「ブージヴァルのダンス」には、感動した。Bunkamuraでオルセーの「田舎のダンス」と「都会のダンス」を既に見ているが、三部作の中ではやはりこちらの作品がいちばんだと思う。ヴァラドンの赤い帽子とピンクの衣装もは、本当に美しくポール・ロートの黄色い帽子と紺色の服とうまくマッチしている。後方で酒を飲む人々の楽しそうな顔。人生の喜びの一瞬をこれほどまでにうまく切り取った絵も滅多にない。その後の、ヴァラドンとユトリロの物語も知っているだけにいろいろと感じる所も多い。もう一枚、今回のチラシにもなっている「団扇を持つ若い女」。ジャンヌ・サマリーという女優を描いた作品。バッグの花束からは、芳醇な香りが感じられそうである。他愛もないところなのだろうが、帽子の裏側の薄紫に輝く色合いが、私には美しく感じられてたまらなかった。もう一度、ヴァラドンとジャンヌに会いに行こうと思う。

2010年01月24日

コメント(10)

-

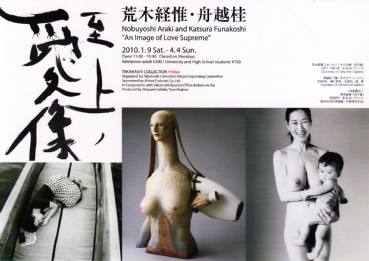

荒木経惟 + 舟越桂 「至上ノ愛像」 高橋コレクション日比谷

このふたりのコラボの理由はよく分からないが、どうも癌の手術をした 荒木経惟が「生と死」をテーマに企画したものらしい。舟越桂の彫刻は、「遠い手のスフィンクス」などの2体しかなく、周囲の壁に荒木経惟の写真が展示されているのみ。彫刻の数が少ないのにはちょっとがっかり。荒木の母子像のヌード写真。幸せと喜びに満ちた母親の豊満な乳房が、舟越のスフィンクスの乳房とリンクする。会場に流れる曲は、やはりこのアルバムだった。滲みる。↓

2010年01月23日

コメント(6)

-

ボルゲーゼ美術館展 東京都美術館

展覧会場に入ると、まずモザイク画の名品に出合うことができる。特に「オルフェウスの姿のシオピーネ・ボルゲーゼ」は小振りながらも、実に楽しい作品であった。竪琴ではなく、ヴァイオリンを奏でるオルフェウス。ドラゴンや動物たちが集う楽園。カタツムリやヘビまでいる。背景の噴火する怪物のような火山もおもしろい。ボッティチェリの工房作のトンド形式の「聖母子、預言者ヨハネと天使」。どうも、天使たちの表情もや格好に硬さを感じられ、自然な感じではないような気がする。メインのラファエロの「一角獣を抱く貴婦人」。来歴を知ると不思議さが募る。20世紀の初めまでは、一角獣の上にガウンや車輪が書き加えられていたそうだ。どうして、この作品が聖カタリナに擬せられていたのか。ミステリーぽくって興味が沸く。しかし、細かい髪の毛の様子や大きく見開いた目など魅力的な婦人像ではある。もうひとつのメインの作品、カラヴァッジョの「洗礼者ヨハネ」。ガラヴァッジョ最晩年のいわくつきの作品ということで、その背景を知ると確かに興味深いが、絵そのものには、私は特に惹かれることはなかった。例えば、ヤコボ・ズッキの「アメリカ大陸発見の寓意(真珠採り)」などの方が、見ていて楽しいので好きである。作者不詳の「我に触れるな(ノリ・メ・タンゲレ)」のマグダラのマリアの容貌と光り輝く背景の美しさには見入ってしまった。金色の光に輝く木々。青い山々が印象的であった。ジョルジョーネの作品の贋作かもしれないという絵があったり、画家が誤解されていたり、昔の絵画の鑑定や研究は難しいものだと実感する。

2010年01月19日

コメント(0)

-

DOMANI・明日展2009 国立新美術館

この展覧会は、損保ジャパン美術館で開催していた頃から名前だけは知っていたのだが、現代作家の展覧会ということで、関心がなかったのだが、今回はブロガーの方々に好評なので出かけてみた。私には、まったくはじめて名前を聞く12人の作家。しかし、どのコーナーも見応えのある作品ばかりで、充実した時間を過ごすことができ、収穫大であった。特に次の3人の作家が気に入った。まず、栗本夏樹の漆造形。柴田是真の漆作品をを見たばかりだったので、現代の漆がこういうものかと興味が湧いた。車のボンネットに漆や螺鈿を細工するのも、面白い。ボンネットっていい形をしているなと思う。パレスチナの巨大な人形のオブジェはカッコよかった。伊庭靖子。よく見かける写真のような絵画作品なのだが、水が滴る染付の器の表面の清々しさに思わず息を飲む。調べるとあちこちで展覧会も開かれているようで、かなりメジャーな方であるらしい。今後、要チェック。高野浩子。巨大な本棚のオブジェ。書物という知の結晶を題材にしたアートというだけで、胸が躍る。そして、そこに舞い降りる女神のテラコッタは優しく美しい。

2010年01月16日

コメント(4)

-

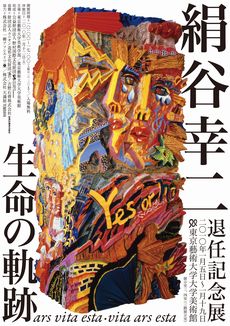

退任記念展 絹谷幸二 生命の軌跡 藝大美術館

まとまった数の絹谷幸二の絵を見たのは、初めてであった。この画家がこんなオブジェを作っていたことを知って驚いた。とにかく、明るくにぎやかな画面が楽しい。マンガのように、擬音が視覚的な文字で描かれており、何でもかんでもごった煮にしてしまった雰囲気。奈良出身の画家だけあって、寺社、仏像をテーマにした絵も多く、現代と伝統がうまく混在している。見る者に元気を与えてくれるパワーがある。

2010年01月14日

コメント(4)

-

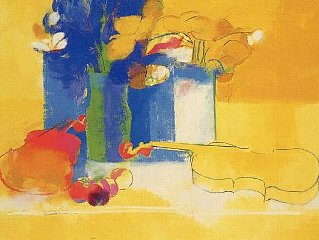

新春展 ニューオータニ美術館

ホテルの一室のこじんまりとした美術館。美術館というよりアートスペースといった方がいいかもしれない。ところがこの美術館、目を離せない展覧会を次々と開催して、ここのところ抜群の高感度である。例年、正月は「新春展」と称して、所蔵品の作品展を開催している。展示作品の大部分は、こちらで過去に見たことのあるものばかりなので、新たな発見はあまりないのだが、逆に一年に一回もらえるお年玉のようなもの。ぐるっとパス対応になったのも嬉しい。いつもながら、ビュフェの厳しい荒削りの黒い線に背筋がぴんと伸びるし、ヴラマンクの荒涼とした冬景色には、心がざわつく。毎年、展示されていたと思うのだが、今年、妙に引っかかった絵がある。ポール・ギアマンの「二つのヴァイオリンのある静物」と「チューリップ」である。今まで。パステルカラーの穏やかな色合いで、きれいだなぁと思う反面、軽い作品だとさほど印象に残らなかったのだが、よくよく眺めているとその色彩のハーモニーにうっとりとしてきた。あとで調べると、この画家が亡くなったのは2007年とつい最近だったことが分かった。日本にもかなり来日しており、リトグラフがデパートでお手ごろ値段で売られているようだ。お気に入りに登録。

2010年01月13日

コメント(4)

-

安井曾太郎の肖像画 ブリヂストン美術館

肖像画を見て、何を感じるのだろう。美人画だったら、その女性の美しさを愛でるのでよい。子どもの絵だったら、愛情が感じられるのでよい。裸婦だったら嬉しいし、自画像であれば、画家の自己との格闘の様子が感じられる。ただ、年老いた学者、政治家などの男性の肖像画。特に依頼されて描いた絵を見て、ああ美しいとは思えそうもないし、金満おばさんの悦に入った表情など虫酸が走りそうなので、この展覧会にはなかなか足が向かなかった。といいながら、安井曾太郎の肖像画がこれだけ揃うのははじめてのことらしく、彼の描いた肖像画のほとんどが出展されるということで、一応、眺めておこうと出かけてみた。行ってみて、驚いた。やはり並みの画家ではない。(当たり前のことだ!)そのモデルの写真と並べて絵が展示されているので、非常に分かりやすい展示になっている。似顔絵を超え、写実を超え、デフォルメして描き、その個性や内面を伝える技術は、やはりそれぞれの画家に特有の才能なんだと改めて実感した。安井曾太郎の場合も、ひょうひょうとした人物たちが愛らしく、どんなに偉い方でも親近感を感じることができた。出かけて見て良かった。

2010年01月12日

コメント(4)

-

国宝 土偶展 東京国立博物館

楽しい展覧会であった。一万年前から二千年前の昔の人々がどんな思いで作ったのだろうかと、それぞれの土偶の前で考えていると、あっという間に時間が経ってしまった。国宝の3点の土偶のうち、長野県の縄文のビーナスと北海道の中空土偶ははじめて見るもの。中空土偶は、たくましい男の土偶。縄文のビーナスはお尻のふくらみの方がたくましい。青森県の合掌土偶も最近、東博で見たばかり。祈りの形は古今東西同じなのかもしれない。それにしても、北海道唯一の国宝指定の文化財は、この土偶だけという事実にも驚いた。お気に入りの土偶は、やはり有名な遮光器土偶だ。遮光器土偶と埴輪を操る部族が戦うという話は、半村良だったか、高橋克彦だったか。SF伝奇小説にぴったりの題材だ。次に、長野県の重文の仮面土偶のユニークさは忘れられない。会場の最初に入ったところに展示されているので、インパクトも大。太いもっこりとした両足に三角の面。スター・ウォーズのドロイト軍のようにこの兵士たちが何百万も隊列を組んでたたかっている場面を想像した。そして、ハート形土偶。ピカソの絵に似たようなものがあったような気がした。このハートの顔も、横から見ると仮面をかぶっているのがよく分かる。以上、土偶、私のベスト3でした。

2010年01月11日

コメント(2)

-

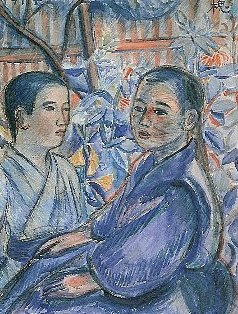

村山槐多展 後期 松濤美術館

江戸川乱歩が愛蔵していた「二少年図」が後期から出展されるということで、再度訪問した。先日の横浜の大乱歩展に行かなかったので、こちらでやっと見ることができた。うしろにいる能面のような少年は、槐多が恋した一つ年下の美少年、稲生潔の姿であろう。彫刻のような無表情さは、永遠の美しさを封じ込めているようだ。乱歩がこの作品からどんなインスピレーションを得ることができたのだろうかと、絵の前でずっと考えていた。少年探偵団の小林少年のイメージかなぁと勝手に想像してみた。もう一枚、後期のみ展示の作品で、東京国立近代美術館の「コスチュームの娘」が出ている。こちらは、槐多独特の綿密に描かれた木炭のデッサンである。「バラと少女」のようにモチモチとした顔つきの美しい女性。和服に日本髪である。この展覧会のカタログで、この絵の隣に載っている「女の顔」という短編小説が魅力的だった。美しい女性の目から、魚やダイヤモンドが飛び出てくるという幻想。

2010年01月10日

コメント(2)

-

江戸の彩 太田記念浮世絵美術館

ここのところ、三井での高橋コレクションや、たばこと塩の博物館での平木コレクションなど、日本の浮世絵の優れた展覧会を立て続けに見ているが、こちらの展覧会もそれらに勝るとも劣らない素晴らしい作品の数々である。だからついこの間まで、優れた作品は皆海外に流出していて、日本には美しい浮世絵版画は残っていないと思っていたのは大きな誤解だったということに気づかされた。今回の太田は、1階が肉筆画。2階と地下1階が、浮世絵版画となっており、師宣から大正新版画まで、銘品を楽しめる。特に、1階すべてに展示されている肉筆画には驚嘆した。ふだんは、畳敷きの奥のガラスケースの一面にしか展示されていないので、大サービス。かつての江戸の誘惑展を彷彿させる。1階の突き当たりまで、眺めて来て、北尾重政の「見立普賢菩薩図」あたりから、興奮がピークとなり、歌川豊春の「桜下花魁道中図」の艶やかな色遣いには、思わず感嘆の声を上げてしまった。そして、窪春満の紅嫌いの「雪梅二美人図」で、急にクールダウン。紅嫌いの効果を実感する。2階の北斎が87歳で描いた「羅漢図」の力強い肉筆画を見ると、この人はやはり怪物だなぁと思う。やはり2階にあった鳥文斎栄之の「吉原十二時絵巻」は、吉原の女たちだけが、カラーで浮き出ているように描かれた巻物。この描き方で、女たちの生活にいっそう惹かれる。肉筆画だけではない。版画の方も、彩色がきれいに残った作品の数々に圧倒される。石川豊信の「二代目瀬川吉次の石橋」など、躍動感あふれる踊りの表現ときれいに残る朱色に思わず見とれてしまった。歌麿の「富本豊ひな」。残念ながら背景のキラ摺りはかなり落剥しているが、それでも角度を変えて下から見上げると美しく輝く。それが細い線で描かれている豊ひなの美しさを際立たせている。歌麿の表現の素晴らしさと、彫師、摺師のコラボレーションの素晴らしさを実感した。(上の写真)まだまだ、素晴らしい作品ばかりで、ここで書いてもきりがない。後期も非常に楽しみである。

2010年01月09日

コメント(0)

-

アンコールワット展 日本橋三越

アンコール遺跡群の神像や仏像は、東南アジアにおけるギリシア美術と言われていることをこの展覧会で知った。大部分の像の肩、背中、お尻など、身体つきは、すべて柔らかな曲線で構成されており、モチモチッとした美しさを感じられるものばかりであった。砂岩で作られているものが多く、それも柔らかさを感じさせられるのであろう。上野で見たチベットの仏像の奇怪さ・シュールさに比べると人間の美、生命の美をを追求したようなものが多く、なるほど、ギリシア彫刻と似ているなと感じた。メモを取らずに眺めていたので、個々の像の名前は忘れてしまったが、柔和な顔つきも、人間らしくて微笑ましかった。何よりも印象に残っているのは、会場で放映されていた上智大学アンコール遺跡国際調査団の上智大学学長石澤先生のビデオである。アンコールワットの魅力に取りつかれた石澤先生が、内戦終了後、カンボジアに戻った際には、一緒に研究したほとんどの学者たちが殺されていたという事実は衝撃的であった。キリング・フィールドの舞台だったという恐ろしい事実とそれぞれの仏たちの美しさのアンバランスに戸惑い、人間の愚かしさ、業の深さを思った。

2010年01月08日

コメント(10)

-

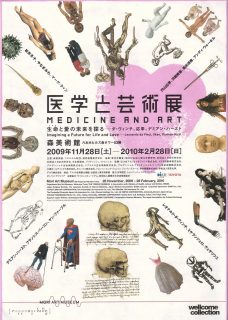

医学と芸術展 森美術館

昨年末に、出かけた展覧会。ダ・ヴィンチの解剖図が目玉らしい。以前、レスター手稿を見たことを思い出す。見てる端から照明が消えるという奇妙な展示であったが、今回はそんなこともなくて良かった。興味があったのは、この解剖図の説明も鏡面文字で書かれているかという点だったが、やはりそうであった。肝臓の細かい血管の一本一本まで緻密に描いているのが印象に残った。応挙の「波上白骨座禅図」は、奈良県立美術館の「応挙と蘆雪展」で眺めたことがある。河鍋暁斎の「骸骨図」も京博の暁斎展で見た。ガイコツってのは、恐怖の感情と同時にどこか滑稽な感じも受ける。心が震えたのは、ヴァルター・シュルスの「ライフ・ビフォア・デス」の写真。1歳5ヶ月で亡くなった女の子から、83歳で亡くなった女性まで5人の人々の写真。その人物の生前の顔と、亡くなった直後の顔の写真が対になって展示されいる。眠るような死後の顔の表情の安らかなこと。老婆の死に顔には厳粛さを感じたが、赤ん坊の顔はあまりに美しすぎて、哀切でたまらなかった。メメント・モリ。今を生きることの大切さを改めて気付かされた。

2010年01月02日

コメント(3)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

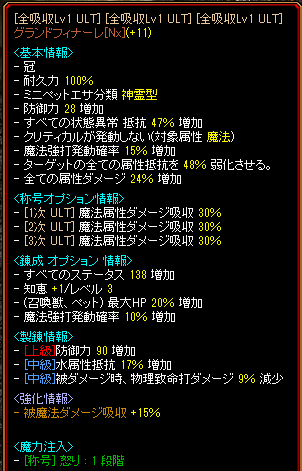

- REDSTONE

- グランドフィナーレ〜♪

- (2025-05-18 20:25:57)

-

-

-

- 一口馬主について

- カーミングライツ出走(11/24福島9R…

- (2025-11-25 01:05:29)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-