2025年08月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

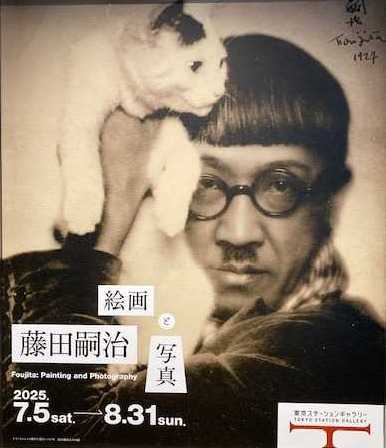

藤田嗣治 絵画と写真 東京ステーションギャラリー

4月にSOMPO美術館で「七つの情熱」という切り口で、たんまりと藤田の絵を見てきたばかりなので、写真が中心というこちらはどうかなぁと思っていたのですが、絵画も多くて、楽しめました。 あのおかっぱ頭の独自のポートレート写真は、自画像とともに藤田の「イメージ戦略」だったとのこと。なるほどなぁと感心しました。そういえば、同時代に活躍した他の画家って、名前はそこそこ知っていますが、どんな顔をしているのか、さっぱり分かりませんからね。佐伯祐三の顔がちょっと思い浮かぶくらいです。 藤田が撮影した東京藝大所蔵の写真スライドが、バシャバシャと投影されていました。このひとは写真家だったのかと思うほど大量の写真が残されているのですね。 とにかくお気に入りは、写真ではなく、ランス美術館蔵の「フルール河岸(ノートル=ダム)」です。パリのこういう街並みにはグッときてしまいます。

2025年08月24日

コメント(0)

-

追想/未来 千葉市美術館と現代美術 千葉市美術館

千葉市美術館の開館30周年を記念した展覧会。これまで収集した現代美術のコレクションのうち、約180点を展示する。 とにかく草間彌生などのビッグネームの作家の作品から、これって誰?これって何?という作品まで盛りだくさん。ごった煮みたいな感じがして、それはそれで面白かったです。 ちょうど今、東京都現代美術館の常設展でもコレクション展をやっていて、同じような切り口で展示されてます。こちらも、開館30周年記念ということで、ちょうど同じ時期に作られた美術館だったのですね。 作家のキャプションを読むといろいろと背景とかが分かるのですが、勉強しようモードで読んでいたら、どっと疲れました。 私の好きな、白髪一雄の足で描いたコテコテの水滸伝シリーズの作品から始まって、いい感じ!と思ったら、白髪の作品は一点しかなくて残念。 草間彌生は一部屋分広く使って、絵画もたくさん展示されており、一応、見応えはありました。あとは中西夏之や河原温の作品も多かったですが、私はあまり好きではありません。いまだに河原の日付の作品は何がいいんだかさっぱり分かりません。 須田悦弘やNerholの作品が1点づつ、杉本博司の海景シリーズや本城直季のジオラマのような写真が数点づつ展示されてました。とにかく展示のコンセプトについて、担当学芸員に聞いてみたい感じがしました。そういえば、宮島達男の作品は無かったしね。これで、1,500円払うのだったら、東近美やMOTの常設展の方がよっぽど安くていいなぁと思いました。(8/22)

2025年08月24日

コメント(0)

-

没後50年 高島野十郎展 千葉県立美術館

高島野十郎の展覧会をはじめて見たのは、ちょうど今から20年前の三鷹市美術ギャラリーでの展覧会でした。あの時は、テレビ東京の「美の巨人たち」ではじめてこの画家を知って、何が何でも見に行こうと決意したのでした。展示室の一角に蝋燭の絵画だけを何枚も集めていて、そこでは、暗闇の中に本当の蠟燭の火が灯っているように感じたことを今でも覚えています。その後、最後は野十郎の展覧会が、近隣であるたびに出かけています。今回は、出品目録を見ると総数171点。過去最大規模の回顧展ということで、確かにあの広い千葉県立美術館の空間をゆったりと使った贅沢な展覧会となっていました。(野十郎に関連した他の画家の作品もありました) 晩年は柏市で過したという野十郎。中央画壇とは一線を画し、死後に有名になった孤高の画家というとやはり、千葉に関係する田中一村を思い浮かべます。どちらの画家も、その精密な描写に度肝を抜かれます。 お月様の絵も、静物画も、自画像も迫力のある絵ばかりで圧倒されましたが、今回のお気に入りは「カンナとコスモス」の風景画です。遠景の海と山を背景に咲き誇る花々の力強さに心打たれました。ゴッホにインスパイアされたであろうこの向日葵にも、引き込まれました。背景のうねうねにしろ、磁場が混乱し、絵の中に取り込まれそうに感じました。そうそう、子どもの頃は秋になるとあちこちで見かけたからすうり、今では、まったく見かけなくなったことに気づきました。(8/8)

2025年08月10日

コメント(0)

-

ルノワール×セザンヌ 三菱一号館美術館

ルノワールとセザンヌとの親交があったということで、オランジュリー美術館 とオルセー美術館 から似たテーマの作品を持ってきて、並べた展覧会。 まぁ、中身は特に目新しいものではないけれども、二人の巨匠の優れた作品を見ることができ、それはそれで嬉しいものです。 風景画はセザンヌの「赤い岩」がいい。前面に大きく赤い岩を配する広重風の場面構成に、リズム感のある枝葉の緑のタッチ、心地よいです。人物画はやはりルノワール。その生き生きとした姿にすんなりと引き込まれます。静物画はセザンヌもルノワールのどちらも好きです。セザンヌの「花と果物」の画面構成と色彩なんか素晴らしいなと眺めていました。ところが、これは、もともと一枚の絵だったものがいくつかに切り分けられたものの一部だということで、何だぁと思いました。対してルノワールの「いちご」は、みずみずしくて、見るからにおいしそうです。花々の絵も、やはりルノワール。セザンヌの描く花々よりもより暖かさを感じました。

2025年08月09日

コメント(0)

-

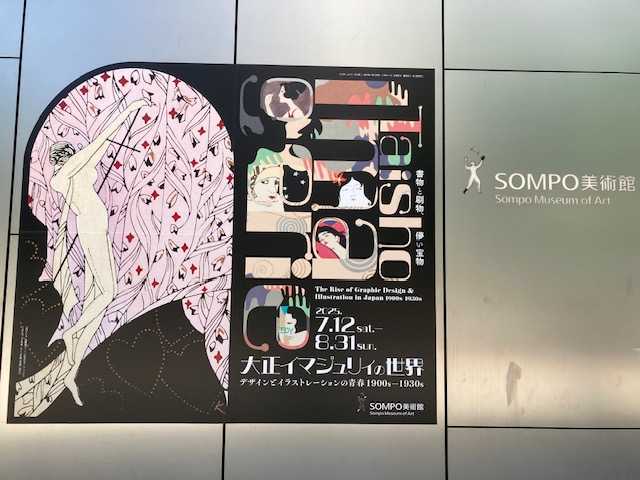

大正イマジュリィの世界 SOMPO美術館

チラシを眺めた際には、本の装丁とかイラストばかりなもので、あまり興味を覚える展覧会ではありませんでした。たまたま新宿まで出かける用があったので、ついでのつもりで見たら、実はこれがとても素敵な展覧会でした。 そもそも「イマジュリィ」という言葉が「絵・ポスター・絵はがき・広告・漫画・写真など大衆的な図像の総称として用いられている言葉」だということを知りませんでした。 明治の終わりから大正時代、昭和のはじめの大正デモクラシーの時代に、ビジュアルの世界を印刷物という媒介を通して、人々の心に訴えかけた画家を取り上げています。 黒田清輝がパリから持ち帰ったミュシャのポスターなどアール・ヌーヴォーがきっかけとなって起こったムーブメント。弟子の藤島武二の描く明星の表紙絵がそれを象徴しています。 その後、杉浦非水や橋口五葉、そして竹久夢二などが爆発的に売れ、時代をけん引していく様子がよく分かります。 とにかく、人々が安価に美しい絵やそれが描かれている本を所有できること、それは多色石版印刷技法の発展による大量印刷ができるようになったことが大きいのですが、小村雪岱は木版にこだわって独特の作品を生み出しました。自由民権運動の弾圧によって行き場を失ったエネルギーが芸術に向かったとパンフレットに書かれていましたが、自由や個性が大切にされ、花開いた大正時代の熱気が、ひしひしと伝わってくる展覧会でした。(8/2)

2025年08月06日

コメント(0)

-

7月の読書

7月の読書メーター読んだ本の数:8読んだページ数:2556ナイス数:185秘仏の扉の感想読み応えがありました。岡倉天心が東京美術学校を追われた理由がやっと詳細にわかりました。フェロノサなど名前しか知らなかった人々の人となりが分かり、急に親近感がわきました。読了日:07月02日 著者:永井 紗耶子終りなき夜に生れつく (文春文庫 お 42-6)の感想「夜の底は柔らかな幻」を読んでいないので、登場人物の背景はよく分からなかったが、著者得意の異能力者モノの作品を楽しめた。読了日:07月06日 著者:恩田 陸まぐさ桶の犬 (文春文庫 わ 10-7)の感想登場人物の人間関係に混乱しながらも、何とか読了。とにかく不運続きの葉村晶。愚痴りながらも目的に食らいつく探偵魂がステキ。「まぐさ桶の犬」という言葉の意味をはじめて知りました。読了日:07月12日 著者:若竹 七海商う狼 (新潮文庫 な 107-2)の感想大河「べらぼう」の蔦屋重三郎を連想しながら読了。史実にある程度忠実だったのかもしれないが、フィクションでもいいからもっと三つ葉葵の権力と敢然と戦う様を読みたかった。読了日:07月19日 著者:永井 紗耶子成瀬は天下を取りにいくの感想やっと図書館からの順番が回ってきました。当地でもパルコ、イトーヨーカドーと相次ぐ大型店舗の閉店が続いているので、大いに共感できました。主人公の根性に脱帽。読了日:07月20日 著者:宮島 未奈博物館の誕生: 町田久成と東京帝室博物館 (岩波新書 新赤版 953)の感想幕末、大英博物館を見学し、日本初の博物館を作るため力を尽くした町田久成。政争の道具となったり、他の博物館と資料の押し付け合いがあったり、いろいろ興味深い内容だった。東博本館脇の町田久成像を見る目が変わった。読了日:07月24日 著者:関 秀夫大奥づとめ: よろずおつとめ申し候 (新潮文庫 な 107-1)の感想東博の大奥展を見て、さっそく読んでみました。大奥の世界の出世争いも激烈なんですね。でもこの本はドロドロではなく爽やかでした。読了日:07月29日 著者:永井 紗耶子少女は卒業しない (集英社文庫)の感想卒業と聞くといつも胸がキュンとなる。この作品はそんなキュンとした薄い膜がずっと心を覆っているような感じで読んだ。でも、その膜は胸の中の熱い激情を破れないように押さえ込んで、心静かに読ませてくれた。読了日:07月30日 著者:朝井 リョウ読書メーター

2025年08月03日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1