全5187件 (5187件中 1-50件目)

-

気分に振り回されることの弊害

気がすすまないことから逃避するメリットは一瞬だけです。その後は暇を持て余し、後悔し自己嫌悪に陥ります。ではどんなデメリットがあるのでしょうか。・失敗することを怖れて回避していると、成功のための貴重な経験を積み重ねることができなくなります。失敗を積み重ねた人は、成功するためのコツをたくさん蓄積していきます。特に幼児期や子どもの頃にさまざまな失敗体験をしておくことが大事になります。我慢する。困難に耐えて目標に挑戦する力がついてきます。やりたくないことから逃げ回っていると、これらを身に着けることができなくなります。・逃げ回っていると、あとで後悔で苦しむことになります。「あの時やりたくないことにも挑戦しておけばよかった」と思ってもあとの祭りです。さらに「自分は何もできない」と自己嫌悪、自己否定で苦しむようになります。これが大きなストレスとなります。ストレスが蓄積すると心身に悪影響を及ぼすことになります。やりたくないことから逃げていると、問題を先送りすることになります。事態がよくなるどころか、取り返しがつかなくなるほど悪化することもあります。・人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。相手と良好な人間関係を築いていくためには、辛いことや腹立たしいことがあっても、笑顔で挨拶していくことが大切です。また、相手との信頼関係を築くためには、相手との約束を果たす必要があります。時には自分の気持ちを抑えたり、相手に合わせる必要があります。チームで目標を達成するためには、メンバーと協力し、それぞれの役割を果す必要があります。・会社や組織に属している人は、責任と義務を果たす必要があります。気がすすまないことはしないという態度では、責任をもって業務を遂行することができなくなってしまいます。さぼっていると、いずれ会社から放り出されてしまいます。次に親となった人は、子どもを育てて自立させる責任と義務があります。子育てを放棄してしまうと子どもは右往左往して自立できなくなります。大人になったとき、親を憎むことになります。社会人として、法律を守り、税金を支払い、社会貢献していくことは国民の義務です。気が向かないことを避けるという態度では、社会のお荷物人間になります。・気がすすまないことを回避していると、良い生活習慣を身につけることができなくなります。健康管理、お金の管理、財産管理、時間管理をしなくなると、後々大きな問題が出てきます。変化への対応が遅れて、とり残されてしまいます。変化に取り残されてしまうと、生命の危険にさらされてしまいます。このように気がすすまないことを回避するという態度ではさまざまな弊害が待ち構えています。気がすすまないことに手を出すというのは、最初は注射針を差し込まれるような痛みがあります。しかしその後の経過を考えると、最初の痛みをぐっと我慢して耐えると、次に明るい展開が待っていることに思いをはせることが大事になります。森田先生は富士山の強力の話をされています。普段は農作業をしている人たちが、登山の時期に入ると強力をしている。最初の2,3日は足が痛くて便所で膝を曲げることもできなくなります。ここをぐっと我慢して仕事を続けていると、やがて慣れてきて痛みが和らぎ、シーズを通して仕事を続けることができるようになります。(森田全集第5巻 566ページ)

2025.02.17

コメント(0)

-

自分の心ではなく、物事を見つめるということ

森田先生はただ現実を見つめさえすればよいと言われています。しかし不安や症状にとらわれているときは、心ここにあらず状態で、見ているようで見ていないことが起きます。先日も某君に、ある花を枯らさぬように頼んだところが、その人は一生懸命に、従順のつもりで朝夕に水をやっている。花は咲き終わり、その茎は藁のようになっても、まだ気がつかないでいる。見つめるという言葉にとらわれて、その周囲のものが見えない。枯れるものと枯れないものとの草花の区別なども、少しも気がつかないのである。(森田全集5巻 231ページ)神経症で苦しんでいるときにありがちなことです。不安や症状、他のことを考えながら見つめていると、表面的には見ているのですが、実際には見ていないのと同じことです。心がものごとに向いていない。心はひたすら症状や不安を見つめているのです。この状態では、気づきや発見、興味や関心が生まれることはありません。気づきや発見、興味や関心が生まれると、積極的、生産的、建設的、創造的な行動へと向かいますが、心ここにあらず状態で不安や症状を見つめていると、ますます悪化の一途をたどります。見つめるときは、ものそのものになりきって対象物を見ることが大切になります。しかし神経症で苦しんでいる人に、自分の心を見つめないで、目の前の物を見つめなさいと言っても無理な相談です。ではどうすればよいのか。そのよい方法が生活の発見誌2025年2月号の体験談に紹介されていましたのでご紹介します。この方はお医者さんのアドバイスに従って、規則正しい生活に切り替えていったそうです。毎日決まった時間に起きて、規則正しいスケジュールで過ごすことにした。毎日のルーティンをつくって意識(心)よりも、体(行動)を主体とした生活に入っていった。本人曰く。症状があるから気分は最悪のままでした。好きでもなく興味もない家事や散歩をしたからって心が平穏になるわけじゃないし、この生活になんの価値があるのだろうと考えていた。いやいや仕方なしの取り組みでしたが、2ヶ月くらい経つと、木が芽吹くように少しずつですが、お医者様の言うとおり、ちゃんと症状は落ち着いてきました。私もここ10年以上毎日6時20分に起床する生活を続けています。起床後はルーティンに沿って淡々と行動しています。規則正しい生活習慣は3か月で身につくと言うのが私の実感です。すると不安や症状のとらわれが少しずつ軽減されました。やっと内向一辺倒の心が、少しだけ外向きになり、目の前のものごとを見つめられるようになったのです。そして次にルーティン作業をするときに、気づきや発見、興味や関心、改善点や改良点がないかという気持ちを持つようにしました。すると課題や目標が芋づる式のように出てきました。それをすぐにメモして宝物として行動に結びつけました。このようにして不安や症状はありながらも、何とか充実した生活を取り戻すことができたのです。規則正しい生活が症状克服とどんな因果関係があるのだと反発する人は多いのですが、論より証拠実際に取り組んでみることをお勧めしたいです。

2025.02.16

コメント(0)

-

驕らず、当たり前の日常に感謝する

柔道オリンピック日本代表の古賀稔彦氏のお話です。金メタルが期待された1988年ソウルオリンピックでは3回戦敗退でした。日本に帰国すると誹謗中傷の嵐でした。「古賀は世界で通用しない「あいつの柔道はもう終わった」などと言われました。なぜそんなことを言われなければいけないのかとただ憤慨するばかりでした。そして気づけば、私の周りからは潮が引くように誰もいなくなったのです。人間なんて誰も信用できない。この時、私は人間不信になってもおかしくないくらいに激しく気持ちが落ち込み、とにかく人目につくのが怖くて自分の部屋に閉じこもりました。そんなある日のこと、テレビでオリンピックの総集編を見ていました。私の3回戦敗退の試合も映し出されました。敗退後観客席で応援していた両親が、おもむろに立ち上がり試合会場を背にすると、日本から応援に駆けつけてくれていた人たちに向かって、私の代わりに深々と頭を下げていました。両親の姿に私は大きなショックを受けました。そして、今の自分が無性に恥ずかしく思えてきたのです。それまでは、「おれが練習して、おれが強くなって、おれがオリンピックに行って、おれが負けて、おれが一番悔しいんだ」と思っていました。両親の姿を見ているうちに、闘っていたのは自分一人ではなかったことに気づかせてもらったのです。すると驚いたことに次々と私をサポート、応援してくれた人たちの顔が浮かんできました。例えばオリンピックに向けて練習相手になってくれた仲間がいました。彼らは試合に出られないのに、私のために何度も受け身を取ってくれました。しかし、当時の自分はそれが当たり前のこととしか受けとめられませんでした。また、たくさんの方からの声援や心のこもったお手紙を何通も頂戴しましたが、応援されることが当たり前と思える自分がいました。ところがこうして少しずつ周りが見えてきたことで、自分の後にはこんなにたくさんの人たちが一緒に闘ってくれている、だから安心して闘っていいのだと思えるようになったのです。次のバルセロナ五輪では自分をサポート、応援してくれた人たちにも絶対喜んでもらいたいと気持ちを切り替えることができたのです。(1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版社 191ページ)感謝の反対語は、当たり前だと聞きました。今の恵まれた境遇は当たり前だと思っている人は感謝の気持ちは持てません。感謝の気持ちを忘れてしまうと、驕りが生まれてきます。驕りの気持ちを持っている人は、自己否定、他人否定をするようになります。人からなんでもしてもらうことが当たり前、支払った税金以上のサービスを国や社会から受け取るのは当たり前と思ってしまうようになると危険です。当たり前が当たり前なくなったときにパニックになるのは、普段から感謝の気持ちを持てなかった人です。そしてしばしば再起不能に陥ります。当たり前は多くの人の支援があって成り立っているという認識を持っておく必要があります。また、当たり前に胡坐をかいて、感謝の気持ちが薄れてくると、すぐに当たり前は当たり前ではなくなってしまいます。当たり前でなくなった時に感謝してもあとの祭りです。「ありがとうございます」「おかげさま」「助かりました」という言葉は魔法の言葉です。普段から感謝する習慣を作り上げることが大切になります。このことを森田理論では「外相ととのえば内相自ずから熟す」といいます。

2025.02.15

コメント(0)

-

☆湧きあがってきた感情を客観化する

諸富祥彦氏は「人生を半分あきらめて生きる」(幻冬舎新書)という本の中で、「脱同一化」について説明されている。これは一言でいえば、自分を否定する気持ちをただそのまま、認めて、眺めるということだそうだ。この方法は、元々、仏教の瞑想法、特にベトナム禅のマインドフルネス瞑想から生まれたものだといわれている。自分の中から生まれてくるすべての想念に対して、それがどんなものであれ、すべて「ただ、そのまま、認めて、眺める」姿勢を持ち続けることで、どんなにつらく激しい気持ちであれ、それは自分とイコールではなく、自分の一部でしかないことを自覚的に体得していく方法です。たとえば、「こんな私じゃ、だめ」「こんな私は、嫌い」という思いが湧いてきたら、「そうなんだね。わかったよ」とただそのまま、認めて、眺める。そう言われて、「こんな嫌な自分のことを認めるなんて、できない」という気持ちが湧いてきたら、その気持ちも、「そうなんだね。わかったよ」と、ただそのまま認めて眺める。こうやって、どんな自分が出てきても、「ただそのまま、認めて、眺める」のをたびたびひたすら繰返していると、このような落ち込む気持ちと、それを眺めている自分とは別であること(脱同一化)、それを眺めている自分こそ自分であり、落ち込んだ気持ちはどれほど強烈であれ、それは自分のごく一部にすぎないことがジワーッと自覚されてきます。すると、自分の気持ちと自分自身の間に自ずと「距離」(空間・スペース)が生まれてくるのです。中学生の頃、教室の中で財布がなくなったと言って大騒ぎした同級生がいた。みんなその生徒の近くに集り、どこに置いていたのか、いつなくなったのか、いくらぐらい入っていたのかなどと騒ぎ立てていた。私はその時、みんなから離れひとりでいた。その時考えていた事は、自分は盗んではいないけれども、自分が疑われるようなことがあってはいけないと思った。それでおどおどして、いたたまれずトイレに行ったことがあった。挙動不審な私を見て、教室の中では、 「ひょっとしたらあいつが盗んだのかもしれない」と噂話をしていたということであった。ひょっとしたら自分が疑われているかもしれないと言う不安は誰でも感じることではないかと思う。その不安に一旦とらわれると精神交互作用でどんどんと深みにはまってしまう。自分を守ろうとすればするほど、態度がぎこちなくなり、周りの人からは他にそれらしい人がいないとなると、消去法でどうもあいつが怪しいと思われてしまう。損な性格である。自分に嫌疑がかからないようにしているにもかかわらず、自分の思いと反対の結果になるのである。そんな時によい方法があります。今の自分の感情をアナウンサーのように実況中継するのです。「今私は盗んだのではないかと疑われているかもしれないと、いたたまれない感情に覆われています。今しばらく嵐が通り過ぎるのを待っております。以上現場から中継しました。」この利点は、一つには自分に沸き起こってきた感情を意識的に客観的に見れるようになるのです。アナウンサーは事実を分かりやすく説明するだけで、是非善悪の価値判断はしていません。良い悪いなどという価値判断をすると、他人や自分を目の敵にして結局自分が苦しむことになります。「脱同一化」「客観化」で大事なところはここにあります。この部分は森田理論でいえば「自覚を深める」ということです。感情の取り扱いを間違わなければ、時間の経過とともに感情はどんどん流れていくようになっています。

2025.02.14

コメント(0)

-

他人から信頼される「いつも」の習慣

元CA(キャビンアテンダント)の里岡美津奈さんのお話です。入社9年目、皇室の方々や国賓クラスのお客様だけを接遇するCAに選抜されました。他のCAと較べて美しいわけでもなく、出身校がいいわけでもないのにどうして私が選抜されたのか自分ではよく分かりませんでした。確信が持てなかったので、選抜理由を上司に聞きに行きました。上司ははっきりしたことは言ってくれませんでしたが、私は上司の話の中ですごいことに気づきました。上司の言葉の中に同じ単語がついていたんですね、「いつも」っていう。いつも笑顔で、いつも身だしなみが整っている。これは点数が読める人なんだろうなと思ったんです。調子がいいときは120点のパフォーマンスが出せるけど、調子が悪いときは50点しか出せないというムラッ気のある人と、調子の波がなくどんな時でも80点を出せる人。自分が経営者だったら、どっちを天皇陛下の担当につけますかと。やっぱり点数の読める人、安定感のある人ですよね。私は上司の言葉をきっかけに、そこが自分の強みなんだと気づくことができ、以来、「いつも」ということを意識して継続するようになったんです。特に心掛けてきたことは3つあって、「いつも笑顔でいる」「いつも身嗜みを整えておく」、そしてもう一つは、「いつも相手の期待のもう少し上を目指す」この3つをモットーに、周囲から里岡さんに頼んでよかったと思われる仕事を目指していきました。(1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版社 95ページ)この3つは良好な人間関係を築くコツではないでしょうか。1、いつも笑顔で挨拶を心がける。2、いつも服装や身嗜みを整えておく。3、いつも相手の期待値プラスアルファを心がける。森田理論の「行動の原則」に感情と行動は別物として取り扱うというのがあります。気分と行動も別物として取り扱うという話も聞きました。マイナスの感情やネガティブな気分に振り回されてしまうと、相手に対して「いつも」安心・快適な好印象を与えることは難しくなります。

2025.02.13

コメント(0)

-

町内会の新年互例会で感じたこと

最近ある町内会から依頼があり新年互例会の余興に行ってきました。時間は40分間ほど。来場者は約50人ほどでした。まず「笑点のテーマ曲」でにぎやかに登場した。チンドン太鼓、アルトサックス2本、アコーディオン、ゴロスの面々だ。そのあと私がマジックと皿回しの芸を披露した。続いて本格的な「金色夜叉」の紙芝居。最後にチンドンのメンバーによる「竹と雀、千鳥、美しき天然、北国の春、上を向いて歩こう」の楽器演奏でした。いずれも大盛況でした。マジックでは2本の長い紐を1本にする。白い紐を赤いハンカチに変身させる。何もない袋の中からカラフルな短冊を次々に取り出す。赤と青のハンカチを一瞬のうちに黄色と緑のハンカチに変える。コップに一杯の牛乳を新聞紙で作った筒の中に注いでいく。新聞を広げて注いだ牛乳が消えてなくなっているというマジック。最後にプラスチックの色とりどりの皿4枚を1mほどの棒の上で回してみせる。仕掛け作りで苦労したのは、牛乳のマジックでした。これはyou tubeのユジックさんのマジックを真似たものだが、実際にやってみるとなかなかうまくいかなかった。何回も仕掛けを作って実験した。試行錯誤の末本番前日になってやっと上手にできるようになった。皿回しは1ヶ月間毎日40回の練習をノルマにして取り組んだ。最終的に皿回しは3つのコツがあることが分かった。95%くらいは成功するという確信が持てるようになった。アルトサックスの演奏では、練習回数をカウントしながら100回の練習を繰り返した。そのなかで多少不安が残る「笑点のテーマ」と「北国の春」は追加でさらに30回の練習をした。おかげで100%とはいかなかったが90%くらいの演奏ができた。これは2025年1月30日に投稿したスビートスケートの小平奈緒さんの話を参考にした。小平さんは徹底的に練習して100%に仕上げて、本番では80%の出来の自分にOKを出すというものでした。これを検証してみた結果、大きな効果があることが分かった。なにしろ金縛りにあったような緊張感がなくなるのです。これは大きな発見でした。今後の演奏活動に活かそうと思っています。ちなみにチンドン屋というのはこういう衣装でやっています。見ていた人から商売でやっているのかと聞かれましたが素人集団です。コロナ前は多いときで年間約20回くらいの依頼がありました。最近は年に10回あればよい方です。後列の真ん中が私です。

2025.02.12

コメント(0)

-

笑いのあふれる生活は楽しい

不定期にエッセイを送ってくださる方から、「笑い文字」の紹介がありました。初級コースは、筆ペンで「ありがとう」と書いて、「あ」と「う」に笑顔の絵を入れる。絵を描くためにその二文字は大きく書く。出来た作品を周りの人にプレゼントする。「笑い文字」は、「書いて半分、渡して完成」という考え方で取り組むそうです。初級コースが終わると中級講座があるそうです。ひらがなの仕上げは「ごちそうさま」で、その中の「ちうさま」に笑顔の絵を描く。そしてカタカナ、アルファベット、数字、ハングル語、漢字に進む。漢字は、四角形、三角形、コの字型の文字を見つけて、その部分に書く。興味が湧いてきてネットで調べてみた。一般社団法人笑い文字普及協会があることが分かった。その他、笑いに関しては、「日本笑い学会」がある。ここのホームページは笑いに関する情報が満載である。過去に笑いに関する書物は余すところなく紹介されている。また日本全国に笑いをふりまいている人達もすぐに検索できる。「日本笑いヨガ協会」もある。「笑み筋体操」もある。「日本笑おう癒し会」などという団体もある。面白いところでは「日本光頭学会」なるものもある。ハゲ頭に吸盤をつけて相手と引っ張り合いをする競技があるという。私は川柳やおもしろ小話の創作と収集に力を入れている。今日は受けの良かった川柳とおもしろ小話を紹介しよう。自己開示 懇親会で 全開放手術後に メスはあるかと 聞く患者渋滞で 前の車の 子をあやす朝寝して 宵寝するまで 昼寝する職人さんの娘でよく気がつく子がいる。タバコといえば、タバコと一緒に灰皿とライターを持ってくる。ある日、「週刊ポスト」と言うと、雑誌とハサミを持ってきた。「ハサミは何に使うんだ」と聞くと、「おとうさん、いつも袋とじをハサミで切っているでしょ」という。スケぺーなお父さんで穴があったら隠れたい。チャンチャン。

2025.02.11

コメント(0)

-

後悔や罪悪感を感じていることを若い人に伝えていく

米作りは50回くらいは繰り返し経験できます。野菜作りは数限りなく経験することができます。ですからたとえ今回失敗してもその経験を反省して次に改善できます。しかし悲しいいかな人生は1回限りです。劣悪な環境に翻弄されてきた人生を恨んでもどうにもなりません。神経質性格を持って生まれ、神経症に陥ったとしてもどうすることもできません。外向的な人のように、良好な対人関係を築きたいと思ってもうまくいきません。子育てに失敗したからといってやり直しは効きません。自分の生まれてきた時代や国、親や境遇や運命を選ぶこともできません。人生は道がないジャングルをかき分けて生きていくようなものだと思います。どちらに行ったら生きのびることができるか、選択に迷うことばかりです。途中で命を落とすような危険な目に遭うことは常に付きまといます。人間は誰でも確信のもてない困難な目標に挑戦している生き物だと思います。ですから後悔することは日常茶飯事。罪悪感を感じることも多々発生します。たとえミスや失敗をしても自分を責める必要はありません。むしろ許容していたわる必要があります。そして歳を取ったら今までの人生を振り返ってみる作業が必要になると思います。こういう選択をすればよかった。こんな考え方をしていたのが間違っていた。こんな行動はとるべきではなかったというものが見つかったら、それを整理して若い人たちに伝えていく活動に取り組む必要があるのではないでしょうか。生活の発見会で森田理論の学習をしている人は、自分の体験を反面教師として他の人に提供することができます。これは大きな社会貢献をしていることになります。特に今現在様々な問題を抱えて苦しんでいる人にとってはとてもありがたいことです。私はこのブログで過去を振り返り、こうすればよかったのではないかということを記事にして発信しています。これが私の社会貢献であり、生きがいになっています。これは生涯に渡って続いていくものと思っています。おかげで人生を感謝の気持ちで締めくくることができそうです。

2025.02.10

コメント(0)

-

自然の理に従うとはどういうことか

松下幸之助氏のお話です。人生は、昔からよく航海にたとえられます。果てしなく広く、刻々に変化する大海原を、目的地をめざしてひたすらに進む。その過程には、平穏で波静か、快適な日々もあれば、嵐で荒れ狂う大波に木の葉の如く翻弄される日々もある。ときには方向を見失い、さらには難破して漂流する場合も生じます。そうした姿は、確かにお互いの人生にも相通じているようです。大洋での航海には、大きな自然の力が常に働いています。風が吹けば波が立ち、波が立てば船は揺れます。それが自然の理法というもので、航海においては、この自然の理法にそむかずに従うということがきわめて大切です。もし、波があるにもかかわらず全く揺れないように保とうとするならば、そこには非常な無理が生じて、大変危険です。というより、そうした自然の理に反するようなことは、できることではありません。このことは、お互いの人生行路においても、同様に大切なのではないかと思います。それでは、人生の中で自然の理に従うとはどのようなことでしょうか。それは、とりたててむずかしいことではなく、雨が降れば傘をさす、そうすればぬれないですむ、というようないわば万人の常識、ごく平凡なことだと思います。(人生心得帖 松下幸之助 PHP研究所 6ページ)松下幸之助氏は自然に逆らってはならないと言われています。そのことを雨が降れば傘をさせばよいと言われています。そうすればびしょぬれになることはありません。航海をしているときに、レーダーで大きな雲の塊を見つければ、その中に敢えて突っ込まないで迂回すれば安全に航行することができます。これは我々が問題にしている不安な感情についても同様のことが言えます。森田ではこのことを「自然に服従して、境遇に柔順」といいます。森田先生曰く。ともかくも、もっとも大切な心がけは、素直な心、「自然に服従し境遇に柔順なる心」で、自分の自然の感情を、強いて反抗せず抑圧せずに、そのまま我慢忍受して、周囲の境遇・自分の分相応のことに柔順ということを忘れてはならないのであります。(森田全集第5巻 571ページ)

2025.02.09

コメント(0)

-

☆目的と目標の関係について

2023年WBC侍ジャパンのヘッドコーチ白井一幸氏のお話です。日本はこの大会で世界一を達成しました。白井コーチは目標と目的は違いがあると言われている。侍ジャパンの選手たちは、世界一という目標は明確だったものの、目的は曖昧だった。そもそも何のために野球をやっているのか、野球を通して何を成し遂げたいのかという目的を持っている選手は少ないですね。野球が好きでやっているくらいにしか思っていないので、目標ばかり追いかけているんです。そうするとホームラン王を取ったら終わり。次の目標がないからなかなかエネルギーが湧いてこない。ただ、例えば大谷翔平選手は違います。世界で最も愛され応援される選手になりたい。世界で最も影響力を与えられる選手になりたい。そういう目的が明確です。だから、彼はホームラン王になって目標を達成しても燃え尽きないんです。目的を追いかけている選手は終わりのないゴールを進んでいるので、伸び続けていくんですよ。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 2025年3月号 10ページ)白井コーチは、野球選手の最終目的は、野球を通じて見ている人にいかに多くの感動を与えられるかどうかだと言われています。たとえば、平凡な内野ゴロでも全力疾走をする。守備では面倒でもこまめにバックアップに入る。それが感動を呼ぶのです。侍ジャパンに選出される選手は、チームに戻ればスター選手ですよ。その選手たちの当面の目標は、全世界の人が注目している大会で大活躍をして注目を浴びたいわけです。しかし、個々の選手たちがそういう個人プレーを優先すれば、チームはバラバラになり、世界一になるという目標は達成できません。ですから、私はキャンプの最初に「世界一になるかどうかは分からないけど、全力を尽くすこと、見ている人に感動を与えること、みんなのお手本になることは誰でもできるから、まずそこを一生懸命にやっていこう」とメッセージしました。目標だけではなく、それ以上に目的を意識して欲しいと伝えたのです。スポーツの場合、当面の目標は勝負に勝つということです。ところが相手が自分よりも強い場合は負けてしまいます。目先の目標ばかりにとらわれていると、押しつぶされそうなプレッシャーとも戦わなくてはなりません。大谷翔平選手のように、野球に取り組むことによって自分は何を目指しているのか、どんな感動を与えることができるのか、どんな貢献をすることができるのかを明確にしておく。大谷選手は高校生のときに作ったマンダラチートを今でも実践しているという。これが曖昧なままだと、目標を追いかけているときに迷いが出てくる。想定通りに進行しないと意欲が減退してしまう。途中で挫折してしまう。また仮に目標を達成しても、燃え尽き症候群に陥ってしまいます。白井氏は、しっかりした最終目的を持つことが何よりも大切だと言われている。その上で当面の目標に全力で取り組むことが肝心だと述べておられます。私たちは神経症を克服したいと思っています。これは目標だと思います。では森田理論学習の目的にあたるものは何か。森田理論を活用・応用して神経質性格者としてより良い人生観を確立することだと思います。森田療法で神経症が克服できれば、普通森田から離れていきますが、神経質者としてのより良い人生観の確立を視野に入れると、生涯に渡って森田と関わり続けるということになります。

2025.02.08

コメント(0)

-

断捨離の意味するところ

やましたひでこさんのお話です。断捨離イコール捨てることみたいに思われがちなんですが、本来は自分とモノとの関係を見つめ直して選び抜くこと、モノの片づけを通して自己を深く探究し、心の混沌を整理して人生を快適にするツールなんです。断捨離は実は、モノを通した思考の片付けなんです。そしてそれをするためには、モノの片づけ以前の価値観の問い直しが必要なんです。とっておこうという気持ちがあるのは、そのモノに価値を感じているからですよね。ではその価値について、本当にきちんと思考しているだろうか。どういう価値を感じてそれをとっておこうとしているのか。(1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版社 370ページ)断捨離できないのは、「いつか役に立つときがあるかもしれない」「せっかく買ったものだから、処分するのは忍びない」などという気持ちがあるからだと思います。では新しいものに買い替えるときの気持ちはどんな時でしょうか。型が古くなり流行遅れになった。性能や機能面で最新のものと較べると見劣りがする。古いものを下取りしてくれるので、この際思い切ってリニューアルしよう。以前森田の「物の性を尽くす」を実生活に大いに応用されている方がいました。・家電量販店では大画面のテレビを売っているが、我が家は昔からある小さなテレビを見ている。・スマホは持っていない。パソコンはあるが、ワードやエクセルで使っている。メールはできない。・音楽は昔からあるラジカセにカセットテープを入れて聴いている。・我が家の貯えはそんなにない。うちは子どもがいないのでそんなにお金を必要としていない。年金だけでささやかな生活している。・本は図書館で借りる。映画は市の映像ライブラリーで見る。・自家用野菜や加工食品はいろいろと作っている。料理は魚の粗などを買ってきて、絶品の味に仕上げることが楽しい。・田舎に住んでいるので車は必需品である。現在の車は10年以上乗っている。定期的にメンテナンスを心がけて動かなくなるまで乗り続けたい。この方の考え方は、現在所有しているものを、壊れて使えなくなるまで、修理しながら使うという考え方なのです。すぐに性能や機能がよいものに買い替えるという発想ではない。森田先生は風呂の残り湯も雑巾がけや、打ち水、植物の水やりに利用されていた。朝の洗面も洗面器一杯の水で済ますように心がけておられた。野菜市場に落ちている野菜のクズを集めてきてウサギなどのエサにしていた。捨てられていた古下駄は風呂の焚きつけに利用する。原稿は新聞広告の裏を利用する。森田先生はその物が持っている価値を見つけ出して、最後の最後まで活用されていた。生活必需品については、便利なものを手あたり次第買い替えるというやり方ではない。古くなっても修理して使えるものは、最後まで大切にして使い切るという考え方である。物にとっては命が尽きるまで大事にされ、活躍の場が与えられるので本望である。これは物だけではなく、人間においても存在価値を認めて、その能力をとことん活用していくということになる。

2025.02.07

コメント(0)

-

先入観、決めつけ、思い込み、早合点は要注意です

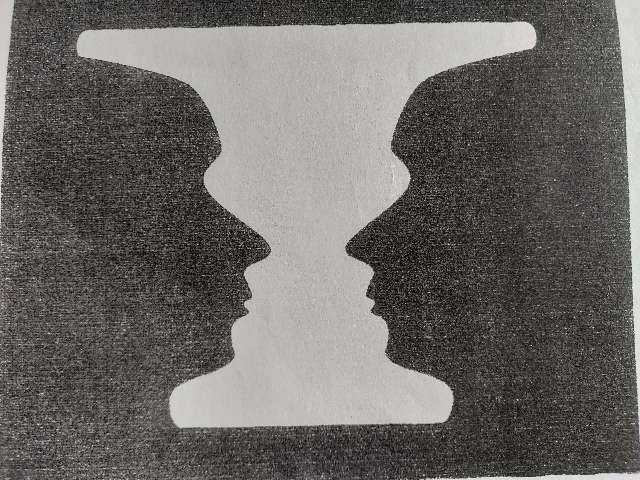

湯島山緑泉寺の青江覚峰住職のお話です。料理僧と言われている。2006年から、アイマスクをつけた状態で食事を取る体験会「暗闇ごはん」を始めた。現代人の食事はご飯を食べながらスマホを操作したり、テレビや新聞を見たりしている。現代人は、目の前の食事に集中することがおろそかになっている。「いま、ここに」意識や注意が向いていないのです。目の前のことに集中することが自分自身を見つめ直すきっかけになる。何より、食事を大切にすることは自分を大切にすることになります。「暗闇ごはん」では、食感や香り、味覚を頼りにいま何を食べているのか必死で考える。この過程を通じて、自分と食事が一対一で向き合うことができ、食材に対する感謝の気持ちや新たな発見に繋がるのです。毎回出す料理にトマトの透明スープがあります。私の統計上、目隠しの状態でトマトと言い当てる人は99%に上ります。しかし、明るい状態で出すと正解率は66%にまで下がるのです。これは、トマトは赤いというバイアスに囚われ、誤った見方をしてしまう。日常生活に置き換えても、固定観念が判断に悪影響を及ぼすケースは数え切れません。だから仏教にいう「正見」、溢れる情報を鵜呑みにするのではなく、あるべきものを正しく見ることが大事になるのです。(人間学を学ぶ月刊誌 致知2月号 84ページ)この話は、目の前の事象の観察を怠り、先入観、決めつけ、思い込み、早合点で判断し、拙速に行動することの危険性を説明されているのだと思います。最近ネガティビィティバイアスという言葉を耳にすることも多くなりました。これは人間の脳にはポジティブな情報よりも、ネガティブな情報がより多く記憶されている。つまり記憶に偏りがある。バイアスがかかっているということです。これは太古の昔、他の肉食獣に比べて非力な人間が生き延びていくために、必要不可欠な脳の仕組みだったのです。その名残として、ネガティブ情報には鋭く反応して、身体や精神的な安全を確保しようとしているのです。・テストで平均点以上なのに、間違ったところが気になって落ち込む。・職場での考課表でプラスの面があるのに、マイナスの評価ばかりに目が向いて落ち込む。・人間関係は馬が合う人20%、馬が合わない人20%、どちらでもない人60%の法則があると言われますが、馬が合わない人の言動ばかりを気にして目の前のことが手につかない。・あなたが大学でとても素晴らしい講義をしていたとしよう。しかし一人の学生が居眠りをしているのを見つけました。そのことにとらわれて、全員が僕の講義に興味も関心ないのだと決めつける。これらはネガティビィティバイアスの影響を強く受けているのです。人間が思考するとき、ネガティビィティバイアスの他、先入観、決めつけ、思い込み、早合点で事実を歪曲する特徴があることをしっかりと学習する必要があります。興味のある方は、このブログの「認識の誤り」のカテゴリーをご参照ください。さて、これは何に見えますか。白い部分に注目して見れば、壺に見えると思います。でも黒い部分に注目して見れば人の顔に見えます。不思議です。壺だと決めつけてしまうと、人の顔には見えなくなるのです。片寄った見方はとても危険だということがよく分かります。

2025.02.06

コメント(0)

-

大谷翔平選手の周りになぜ人だかりができるのか

ドジャースの大谷翔平選手は、ファン、監督、コーチ、自軍・他軍の選手、審判などみんなに愛されています。相手の方から大谷翔平選手に近づいて話しかけている光景は何度もテレビカメラに捉えられている。特に対戦相手の選手が試合中にヒットで出塁した大谷選手に近づいて親しく話しかけている光景は驚きだ。それも一人ではない。何人もの選手が集まってくる。また球審がニコニコしながら大谷選手と話をしているシーンは今までの大リーグではありえなかったという。神経質者の人間関係を考える上でとても参考になります。その秘訣を考えてみました。大リーグの審判は、ミスジャジがあろうが、周りから批判されようが自分の判定がすべてなんだという自負心があるという。弱腰ではやっていられない仕事です。プレーの判定に対しては、自分たちの判定が選手よりも正確だというプライドを持っている。その意識を選手たちに植えつけるために、新人選手に対しては「かわいがり」という風習があるという。一種のいじめである。その根底には、新人の時に大リーグの現実や厳格さを徹底的に思い知らせておかないと、スター選手になったときに審判を見下すようになるからだという。そうなると公平な判定ができなくなる。鉄は熱いうちに打てということだろう。だからたとえ間違った判定に対して、選手や監督がクレームをつけることはご法度なのである。審判に絶対服従という態度で試合に臨まないと、後々厄介な問題が起きる。その後、微妙な判定に対して、常に自分に不利になるような判定をされることになる。こうした情報は審判の間で共有されるという。これに選手個人で対抗することは実質不可能だ。そうなるとMLBの世界で活躍する道は閉ざされてしまう。大谷選手はエンゼルスでマウンドに立ったとき苦い経験がある。ある審判からボークをとられた。大谷選手は「納得できない」という憤懣やるかたない気持ちを態度に出した。すると立て続けに再度ボークをとられたのだ。審判に対して反抗的な態度を出したので報復措置が待っていたのだ。それが人間が絡んだときの自然の成り行きといえよう。解説者が「どちらともとれる」というような曖昧な動作をボークと判定されるのだから当の選手はたまらない。しかしそれが現実なのだ。そこから精神的に崩れていく選手は数多い。ピッチャーから見て当然ストライクだと思う球をボールと判定されたとき、不平不満の態度を審判に向けると後々厄介なことになる。審判が「ボールというのだからボールなのだろう」という対応が望ましいと言える。ポーカーフェイスで何食わぬ態度で次のプレーに向かうことが自分を守ることになる。現在の大谷選手は審判を最大限にリスペクトしている。塁上の大谷選手はつとめて笑顔で審判と会話するようになった。というよりも審判の方が大谷選手に近寄っているときの方が多い。スーパースターと親しく会話したというのがステータスとなるのだろう。大リーグの審判は今日3塁の塁審を務めたものは次の日は2塁の塁審を務める。2塁塁審は1塁塁審を務める。1塁塁審は次の試合の主審となる。ピッチャーにとっては、主審との相性の良し悪しがピッチングに大きく影響する。ある時、大谷選手がヒットで出塁した時、1塁塁審は厳格な判定で有名なC.Bバックナー氏だった。大谷選手はバックナー審判に笑顔で挨拶をしていた。解説者によると、「明日は僕が先発なのでよろしくお願いします」と言っていたのではないかということでした。このなにげないコミュニケーションがとても大事なのです。大谷選手から学ぶことは何か。相手の言動に腹が立つことは多い。相手に対して不平不満を抱き、苦情を言いたくなることもある。それらを態度に出すことはぐっと我慢することが大事になる。心で泣いて、笑顔で会話するということだ。森田でいえば、形を整えるということです。どんなに不快感情で一杯でも、相手には見えないのだから。そのうえで相手が喜ぶことは、できる限り何でもするという気持ちを持つことが有効だ。ちなみに大谷選手はロサンゼルスの山火事では50万ドル(7800万円)の寄付をした。その他、能登地震のときは、100万ドル(1億4500万円)の寄付をしている。それ以外に、日本全国の学校に60000個のグローブを贈呈している。大谷選手は、直接消防署に出向いて消防士を慰問している。突然の訪問に、消防士たちは勇気百倍になったという。記念写真は一生の宝物だという。これがきっかけとなり、ロサンゼルスの12のプロスポーツチームが総額800万ドル(12億6000万円)の寄付をしたそうだ。大谷選手は、自分一人の力で今があるわけではない。みんなのおかげで今の自分がいる。感謝以外の何物でもない。好きなことに頑張れる自分の今の境遇に感謝して、これから多くの人により多くの感動を与えていきたいと発言している。

2025.02.05

コメント(0)

-

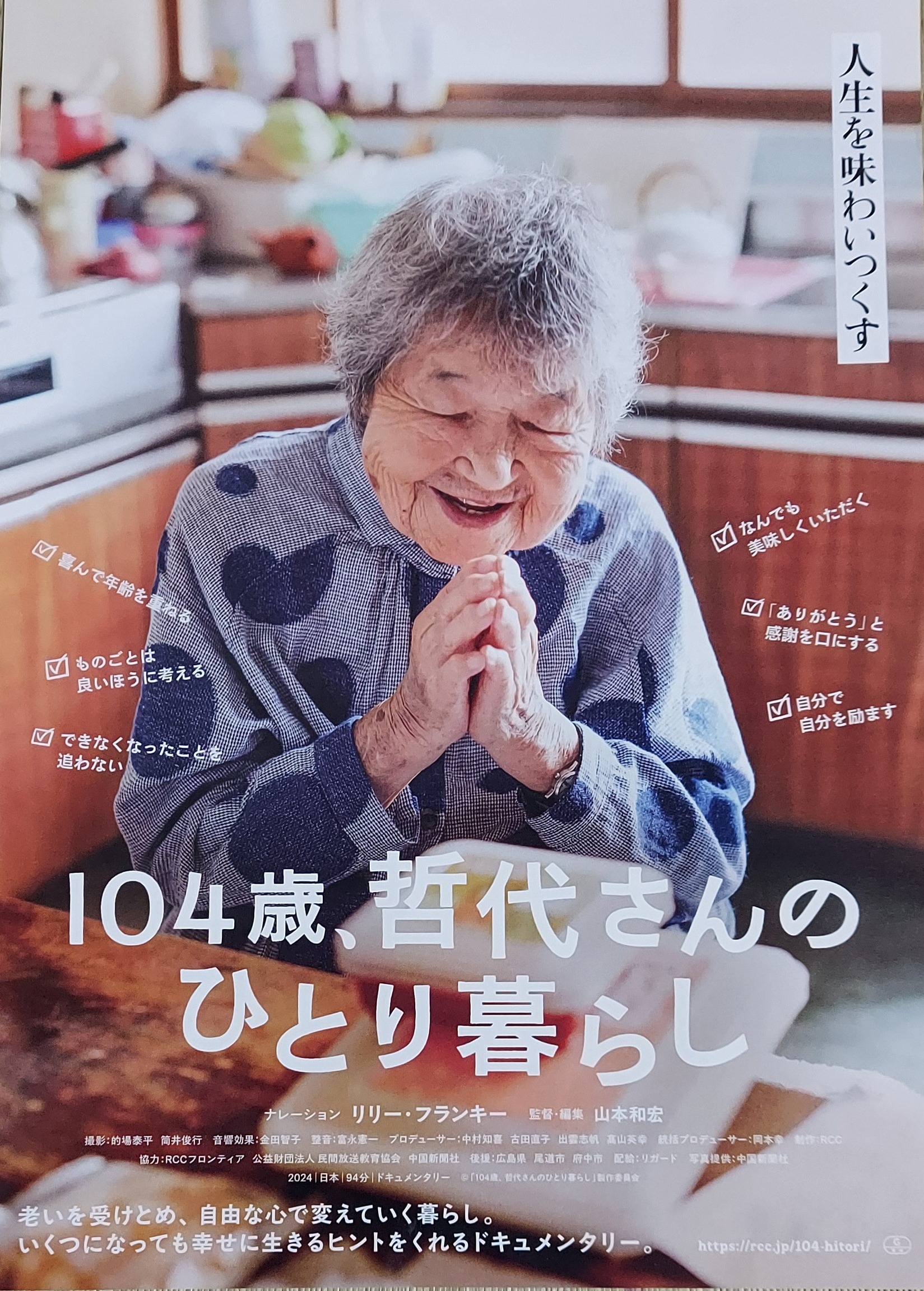

104歳で人生を謳歌している石井哲代さん

認知症にならず、不自由ながらもある程度身の回りのことが事がこなせる100歳以上の人の生活ぶりや考え方はとても参考になります。現在上映中の「104歳、哲代さんのひとり暮らし」という映画にはとても感動しました。広島県尾道市でひとり暮らししている石井哲代さんのドキュメンタリー映画です。101歳から現在までの日常生活を余すことなく公開されています。石井哲代さんは、小学校の先生として働き、退職後は民生委員として地域のために尽くしてきました。83歳で夫を見送ってから一人暮らしですが孤独ではありません。姪や近所の人がひっきりなしに訪ねてくるからです。買い物やディサービスや病院への送迎はみんなが手伝ってくれます。笑顔が素敵なので、自然に人が集まるのでしょう。ボケないで元気で長生きするためには、話し相手が周りに何人もいることが欠かせないと思いました。一人で好きなことをやっていけば十分だと思っている人はいずれ孤独になります。話し相手を作りたいと思ったら、趣味の会に入る。世話活動をする。習い事などに手を出すことです。できればユーモアのセンスを磨くことが大事だと思いました。ダジャレ、川柳、面白小話などを手掛けるとよいですね。哲代さんは、人が好きというのですから、子どもと接する教師の仕事は天職だったようです。小学校の同窓会に呼ばれたことがありました。哲代さんは103歳ですから、子どもたちは80代です。生徒の中に入っても元気一杯で、子どもたちは同級生のように見えました。当時の教え子の点呼をとり、「仰げば尊し」の歌唱の指揮をされていたのが印象的でした。哲代さんはいつも仏壇に手を合わせて感謝の気持ちを言葉にしています。自宅も仏壇もものすごく立派なものでした。料理は自分のところで獲れた野菜を使う。煮干しでだしをとった味噌汁をおいしそうに飲んでいました。自宅の風呂は転倒が怖いので、週2回のデイサービスを利用している。送り迎えは姪や近所の人が手伝ってくれます。自宅への入り口は坂になっているが、転倒防止のために後ろ向きに下りている。いつも家の周りの雑草を抜いて回るのが日課になっている。心残りは子供ができなかったこと。本家として子孫を残すことができなかったことだそうです。自分で作曲した曲を大正琴で上手に演奏されていた。玄人なみの腕前で驚きました。本は2冊出されており累計21万部超のベストセラーになっている。「102歳、一人暮らし、哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方」「103歳、名言だらけ。なーんちゃって」いずれも文藝春秋刊。この笑顔を見ているととても癒されます。怒る、腹を立てる、不平不満やグチを言うことはほとんどないことがよく分かります。

2025.02.04

コメント(0)

-

今現在神経症で苦しんでいる人へ

生活の発見誌2月号に、水谷啓二先生から指導を受けた人の話がありました。その時「これから先も苦しむことがあると思いますが、その時の心構えを教えてください」と質問されたそうです。すると水谷先生は鬼のような厳しい形相で、「まだわかないのか、そんなに苦しいなら苦しめばいいじゃないか!」と激しく叱責されたそうです。今現在神経症で苦しんでいる人にそんなことを言うと、すぐに森田から離れてしまいそうな話です。今現在神経症で苦しんでいる人は、何とかこの苦しみを取り除いて楽になりたいと思っているのに、相談に乗ってもらえるどころか叱責されてしまうのですからやりきれない話です。現在は神経症治療として、薬物療法、認知行動療法がありますので、森田よりはそちらの方に走ってしまうでしょう。水谷先生は、神経症的な不安は取り除こうとしてはいけない。不安から逃げ回ってはいけないということを伝えたかったのだと思います。不安と格闘すると、サバンナで草食動物がチーターやライオンのような肉食獣に追い掛け回されるようなことになってしまう。森田では、神経症的な不安を敵に回すと、強迫観念で身動きが取れないようになってしまうといいます。しかし、その理屈を今現在神経症でのたうち回っている人に伝えたところで、そっぽを向かれてしまうのが落ちです。森田理論は神経症に対して正面突破の考え方ではありません。少々遠回りになりますが、迂回作戦をとっているのです。正面突破を試みて、跳ね返された人が第2の選択肢として取り組んでいるものといえばわかりやすいのではないでしょうか。怪我をして止血が必要な人に、とりあえず止血をして、その後で怪我の原因を考えてみませんかと提案しているのです。そのためにどんな対策をとっているのか。神経症で苦しんでいる人は、症状のことで頭がいっぱいになっています。考えることが内向きになっています。一つの不安に意識や注意を集中しています。これでは精神交互作用でそのうちアリ地獄の底に落ちてしまいます。神経症として固着してしまうと自力では抜け出すことは困難になります。森田では精神交互作用に風穴をあけていくという戦法をとっています。症状以外のことにも目を向けていくという戦法です。たいていの人は仕事をしています。毎日の日常茶飯事もこなしていかなければなりません。子育てや介護に取り組んでいる人もいます。町内会や集談会での世話活動も抱えています。これらに取り組んでいけば、考えることが内向き一辺倒から少しだけ外向きになります。その割合を少しずつ増やしていくという戦法です。私が一番効果があったと思うことは、規則正しい生活習慣をつくるということです。神経症で苦しんでいるときは、そんなことは眼中にありませんでした。その時々で思いついたことを仕方なしにこなしていました。このブログを始めるにあたって、起床時間を6時20分に決めました。その後はあらかじめ決めたルーティンワークに淡々と取り組むようにしました。すると頭の中でこの次は何をしようかと考えなくても、自然に体が動いてくれるようになりました。いつも内向きになって症状と格闘していた自分が、意識や注意を外向きに変えて行動できるようになったのです。この生活習慣が身についてくるとともに、神経症は随分楽になりました。論より証拠、自分の体験で確かめてみて下さい。

2025.02.03

コメント(0)

-

☆「そねむ」という感情への対応について

2月号の生活の発見誌で水谷啓二先生が次のような話をされている。対人恐怖の者は、そねむことが非常に多いと思います。この間、私の会社に若手の課長がいまして、こちらから挨拶してもろくに挨拶をしてくれなかったから、こちらも不快に思って、話をしなかったのであります。しかるに私の同僚には、交際上手な奴がいて、朝も早くから、その課長と親しく話をしているのです。そんなことで、実は私もその同僚をそねみ始めたのです。「そねむ」という言葉は普段あまり使いませんので調べてみました。自分より優れている人や、恵まれた境遇にいる人に対して、うらやましくねたむ気持ちを抱くことです。「嫉妬する」という言葉とほぼ同じ意味ですが、「そねむ」の方がよりねたみの感情が強いようです。「そねむ」のは、相手の優れた点を認めつつ、うらやましいという気持ちが根底にあるようです。水谷先生の発言に対して、森田先生次のように述べられています。今のような話は、非常によい話です。こんなことがよくわかれば、神経症は治り、精神修養が進み、「修道」とかいうことになります。それで、自分の心の事実をありのままに、虚偽なしに正しく認識することのできるのを自覚といいます。自覚ができない人は、課長が失敬だと思って癪にさわるそのときに、あの課長は、まだ若いくせに、高ぶって、我々を軽蔑していると考えて、自分が憤慨するのは当然のことだと思っている。このそねみ根性のある人は、上に対して、悪意に解釈すると同様に、目下の者に対しても、あいつは俺に対して、横柄で敬意がないというふうに、どちらを向いても、決して平和の気持ちにはなれないのであります。(森田全集第5巻 618ページ~619ページ)森田先生の話によると、自分の心の中に他人に対する「ねたみ」「ひがみ」「恨み」「ひねくれ」「やっかみ」などの感情が湧き上がってきたら、やり場のない心の事実を認めるようにする。不快感を取り除いたり、逃げ回ることをしなければ、自然の法則・感情の法則によりしだいに気にならなくなってくるものなのです。修養によりこのからくりが分かるようになることを自覚が深まるといいます。これは体験によって習得するしかありません。ここで肝心なことは、決してそれ以上のことをしないことです。相手を見るとイライラするので、相手を無視する態度に出る。たとえば、あいさつをしなくなる。見るからにふてくされた態度に出る。直接相手が嫌がるような言動を浴びせかける。あるいは、うまく立ち回れない自分を卑下したりする。自己嫌悪、自己否定で自分を痛めつける。

2025.02.02

コメント(0)

-

「思い込み」に気づくということ

精神科医の志村祥瑚先生は、「認識の誤り」を分かってもらうためにマジックの実演をされている。それは患者さんが悩むのもマジックで騙されるのも原理は同じで、どちらも「思い込み」によるものだからです。今右手にハンカチがありますね、これを左手の握りこぶしの中に押し込んでいきます。ギュギュっと中まで押し込んで、おまじないをかけると、ハンカチが消えるんです。では種明かしをしましょう。いま必死にハンカチをご覧になっていますが、実は仕掛けはハンカチではなく、手にあります。親指をよく見てください、親指にサックをはめているのに気づきませんか。先ほどはこのサックの中にハンカチを押し込み、再び親指にはめていたのです。これがまさに「思い込み」です。僕が「ハンカチが消えます」と言ったので、皆さんはハンカチを注目して見ていた。意識はカメラのレンズのようなもので、ピントが合ったところは見えますが、そうでないところは意識外に押し出され、視界に入っていたとしても見えなくなってしまう。これはマジックだけではなく人生についての考え方も同様です。外来にいらっしゃる方の中には、「コロナ禍で行き詰り、死ぬしかない」「試合のレギュラーになれなかったからもう終わりだ」と「思い込み」や「とらわれ」によって視野が非常に狭まってしまった方が多くいらっしゃいます。そういう人に言葉で説明してもなかなか分かってもらえないので、マジックをお見せしているのです。意識はテレビのチャンネルによく似ています。人生にはいろんなチャンネルがあるはずです。にもかかわらず、悩んでいる人は「なんでガンになってしまったのだろうチャンネル」ばかりを見ているのです。僕は以前「何で留年してしまったのだろうチャンネル」を好んで見ていました。僕が訴えたいことは「見たものがすべてではない。どんなにリアルだと思っても、イリュージョン(錯覚)かもしれない」ということです。悩み苦しんでいる渦中は、「死にたい」「行き詰った」と思うかもしれません。しかしそれは自分の思い込みにとらわれているからであって、本当の現実ではありません。どんなに暗闇だと思っても、どこかに必ず光があります。(致知 2021年7月号より要旨引用)私は対人恐怖症でした。他人は絶えず自分の言動を批判的に見ているに違いないと思っていました。潜在意識の中で他人は怖いものだと思っていました。危険や危害を避けるためには専守防衛に徹することだと思っていました。対抗意識丸出し、防衛本能丸出しの付き合いしかできませんでした。自分の居場所を見つけ、自己顕示欲を満たすためには、みんながしり込みするようなものに挑戦して成果を上げることだと思っていました。トライアスロンに取り組んだり、難しい資格試験に挑戦したのはそのためです。しかし目的を達成しても、周りの目は冷ややかなものでした。自分の居場所を失いますます孤立感を強めるばかりでした。今考えると、私の「思い込み」は全く方向違いだったと思います。人間関係の在り方は森田理論で学びました。今考えていることは、自分の居場所や活躍の場を見つけるためには、人の役に立つことを数多く見つけて実行に移すことです。人が不快な気持ちになるように言動はぐっと我慢する。不快な感情のままに行動しない。感情と行動はきちんと区別する。気分本位の行動を控えて、社会人として責任ある行動をとっていく。人間関係には馬が合う人20%、馬が合わない人20%、どちらでもない人60%の法則がある。馬の合う人は大切にする。どちらでもない人を敢えて敵に回さないように心がける。人間関係を良好に保つためには、身近なことで手を抜かないことだと思っております。

2025.02.01

コメント(0)

-

治った人の真似をするということ

生活の発見誌2024年12月号から森田先生のお話です。神経症が治った人を見て、自分も早くあの人のようになりたいと思う人はすぐに治ります。この気持ちは「うらやむ」ということです。自分もそのようになりたい、その人の真似をしたい、その人を見習いたい、少なくともその人の声咳にでも接したいということになる。それによって自然にその人の感化を受けるようになる。何かの因縁をつけて、その幸福感のお裾分けを受けたいと思うのを「あやかる」とかいいます。それは誠に自然の人情であって、純なる心であります。この心になると神経症もズンズンよくなります。しかし、多くの人、特に神経質者はそのまま無邪気に済まされず、そこにさまざまの思想が働いて第一念に続発して、第二第三の考えが起こってくる。神経症が治りにくい人は、早く全治した人を見るとそれにあやかることをしないで、「ひねくれ」て、「そねむ」ことが多い。あの人は頭がよいからとか病気が軽いからとかで、それで治りやすいが、自分は意志薄弱であり、病気が重い、あるいは先生の診断が間違っているかもしれぬとか、自分勝手の理屈をつけ、独りでひねくれて、治療に反抗し、わざわざ自分で治らなくしてしまいます。私にも似たような経験があります。私は家庭菜園をやっており、しばしば集談会で作業内容について説明しています。またその様子をA4の写真に拡大して紹介しています。これを聞いて敏感に反応する人がいます。市民菜園に申し込んで自分でも野菜作りを始める人が出てくるのです。ベランダでコンテナなどでミニトマトを作り始めた人も出てきました。これが発展して、草花を育てたり、盆栽作りに挑戦する人も出てきました。小動物を飼い始める人も出てきました。こういう人はどちらかというと神経症のとらわれも軽減しています。症状の話よりも、生活や仕事上の悩みや、趣味や習い事の話が多い。反対に、家庭菜園の話に全く興味や関心を示さない人もいます。買った方が安上がりではありませんか。野菜をつくる畑がないので私には無理です。手が土で汚れるようなことはしたくない。破傷風になったら取り返しがつかなくなる。雑草の処理や病気や害虫の防除は大変でしょう。私はヘビが嫌いなので畑仕事はできません。森田先生が入院中、お見舞いに訪れた先生方がお互いの似顔絵を描き始めたという逸話があります。その時一人の先生が「絵は苦手だ」といって似顔絵書きに参加されなかった。すると森田先生はそういう態度では、立派な医者になることはできませんと一喝されました。あまりの剣幕にその場の和やかな雰囲気が気まずくなったそうです。下手とか上手だとかにとらわれず、みんながやっていることに素直に従ってみることは、案外症状から解放される近道なのかなと思っていますが如何でしょうか。

2025.01.31

コメント(0)

-

100%の努力をして、後は運を天に任す

元スピードスケート選手の小平奈緒さんのお話です。小平さんは2018年平昌オリンピック・スピードスケート女子500mで金メダルを獲得しました。相当のプレッシャーと闘っておられたと思いますが、ご本人は特にプレッシャーを感じることはありませんでしたと言われています。100%力を出して勝つよりも、8割の力で勝てる、大丈夫というメンタリティーでスタートラインに立つことができた。スタートラインについたら何を考えても無駄、ここまでやれることはやってきたのだから、自分より速い選手がいても仕方がない。もうはらを括って進むだけ、自分を貫いてゴールしようと思っていました。そういう心の余裕はオランダに行ってから持てるようになりました。やっぱり、常に完璧主義だと、失敗しない安全な道を選んでしまいますし、プレッシャーや緊張で10割出せる力も9割になってしまう。でも、自分の100%を決めないというか、8割、9割で大丈夫だよっていう自分、努力を積み上げていくことで、今の9割が前年の10割を超えているというような成長があるんです。それに、完璧よりも少し手前を自分の合格点に設定することで、自分を認めてあげることもできるようになるのかなって思いますね。まあオランダに行くまでの自分は本当に神経質で、何事も完璧にやらないと気が済まない性格でした。いまでもたまにその性格が出てしまうので、「8割、9割で合格」って自分に言っています。(致知 2021年6月号)この話は、大勢の前で話をする場合、試験を受けるとき、人前で楽器の演奏をするとき、スポーツで勝ち負けをかけて相手と戦うときなどに応用できるのではないでしょうか。そのためには練習によって不安を感じる部分はすべて解消しておく。練習段階ではほぼ100%に仕上げておくことです。欲を言えば120%の練習を積んでおく。そしてわずかな状況の変化に左右される本番では、70%から80%の出来で自分に合格点を出してあげることです。大勢の前で話をするときは50%で合格点を出す。営業活動は10%から30%の成功で十分です。数打てば当たる戦法が有効です。国家試験などはほぼ60%できれば合格できるものが多いと言われています。楽器演奏の場合はプロでも時々ミスタッチしているそうです。完璧な演奏は難しいのが実情です。9割の出来なら大感動を与えられます。演芸や歌唱もしかりです。スポーツでは小平さんの言われるように、練習時の8割から9割で合格点を出してあげたいものです。プロ野球の打者では3割打者は、超一流バッターですからね。完全・完璧にとらわれると、むしろミスや失敗の確率が跳ね上がってしまいます。

2025.01.30

コメント(0)

-

営業の仕事にどう取り組むか

生活の発見誌2024年12月号に長谷川洋三氏の興味深い記事がありました。私たちは明日の命さえ分からないですね、それが事実です。積極的に生きるということは、多少の危険と無駄、ロスやまわり道を避けることはできません。そのリスクと無駄を、私たちはしたくないんですね。絶対安全な道を行きたいのです。ということは、不可能なことを望んでいるのですね。そうすると、行動は消極的にならざるを得ないです。私たちはソロバンをはじいて、少しでも危険と無駄があってはいけないと、そういうふうに考える。石橋をたたいて渡らない。そうすると消極的になって行動に出られない。私たちは可能性というものを、行動によって開発しているわけです。行動を回避することは、私たちの可能性がそこで眠ってしまいます。長谷川先生のおっしゃる通りだと思います。今日は営業の仕事を例にとってこの問題を考えてみたいと思います。営業の仕事に積極的に取り組むことができないという人は2つの原因が考えられます。一つは気分に振り回されてしまう人です。しんどい、疲れる、面倒だ、やる気が出ないなどという気分に振り回されてつい仕事をさぼってしまう人です。気分と行動は別物といいますが、気分が営業活動を支配しています。気分は主観的な事実です。これに対して客観的な事実があります。主観的事実のみで営業に取り組んでいる人は、飛行機でいえば片肺飛行をしているようなものです。営業活動は、主観的事実に基づいて行うのではなく、客観的事実に基づいて取り組むことが必要となります。ここでの客観的事実とは、仕事に対してどんなに気がすすまなくても、会社から与えられた最低限の責任と義務を果たしていくということです。それを放棄するということは、幼児が駄々をこねているようなものです。営業マンが最低限の責任と義務を放棄すると、人間関係も悪化し、会社での居場所がなくなってしまいます。もうひとつは長谷川先生が指摘されています。私たちは行動する前に、頭の中で、最小限のエネルギー消費で最大限の成果を上げたいと考えます。これを効率第一主義といいます。楽をして大きな成果を上げることを期待しているのです。努力に見合った成果が期待できないと判断した場合、最初からしり込みしてしまうのです。しかし実際問題としていつも成果を上げることは難しい。想定通りいくこともあれば、想定とは逆な方向に行くこともあります。むしろ思惑通りに商談が進むことのほうが少ない。営業活動の大半は、失敗や損失、危険や無駄、ロスやまわり道になることが多い。その中で最低限のノルマを確保するのが営業です。効率の悪いことはすべて敬遠するという態度では、失敗はしませんが、成功することもありません。挑戦をあきらめてしまうことはとても残念なことです。営業活動は不安でも十分な準備をして、思い切って挑戦する以外にありません。仮に成功すれば、自信がついてその後の飛躍につながります。失敗しても今後の成功のための貴重な経験をすることができます。失敗を積み重ねた営業マンは、いつの間にか高い営業ノウハウを身に着けています。効率第一主義の考え方をしていると、成約が難しいと判断した営業を回避していくわけですから、将来につながるものは何も身に付きません。

2025.01.29

コメント(0)

-

感謝の気持ちを高める

稲盛和夫氏は「感謝の心は、人生の原動力になる」「感謝の心を持つことで、人はより大きな幸せを手に入れることができる」「感謝の心は、人間関係を円滑にする」「感謝の心は、私たちをより良い人間へと成長させてくれる」と言われています。人間関係を好転させ、心穏やかに暮らしていくためには、常日頃から感謝の言葉を繰り返して使う習慣を作り上げることが有効だと思います。みなさんは毎日何回くらい感謝の言葉を口にされているでしょうか。感謝の言葉よりも、グチや不平不満、非難や否定の言葉を使うことが多いということはないでしょうか。私もどちらかというその通りです。感謝の反対語は、非難、軽視、無関心、当たり前だそうです。相手の気持ちや考え方や行動を批判、無視していると感謝することから遠ざかるばかりです。他人から見ると恵まれていることに慣れてしまい、今の状況が「当たり前」だと思うようになると感謝の気持ちは湧いてきません。そして「当たり前」の生活が突然破壊されたときに、慌てふためくことはないでしょうか。気づいた時点でもう手遅れという場合もあります。どうすれば感謝に満ちあふれた生活に切り替えることができるでしょうか。参考までに、一例をあげてみたいと思います。・普段から「ありがとう」「助かります」「おかげさま」という言葉を意識して使うようにする。・食事の時は、手を合わせて、「いただきます」「ごちそうさま」と感謝の気持ちを表す。・感謝日記をつける。毎日一つは感謝の出来事を日記に書く。特になければ、普段「当たり前」と見過ごしていることの中から見つける。「もしこれがなかったとしたらどうなるか」と考えてみる。・仏壇がある人は、毎日就寝前に、配偶者、子ども、両親、ご先祖様の名前を口にして、両手を合わせて感謝の念を伝えるようにする。・脳は最後に行ったことを記憶する仕組みがあるそうです。一旦否定語を口にしても、最後は肯定語で締めくくる。例えば、「もうダメだ。絶望だ」と思ったら、「うん、分かった。では時期をずらす。人に相談する。他人の協力は得られないか」と考えてみる。・感謝の言葉を口にすると、ドーパミン、βエンドルフィン、セロトニン、オキシトシンなどがでてきて、心がポジティブになれることを知っておく。・感動する音楽、DVD、小説などを手元に置いて視聴して感動の涙を流す。・無理のない範囲で世話活動、ボランティア、寄付などに取り組むようにする。

2025.01.28

コメント(0)

-

バレエダンサー吉田都さんから学んだこと

吉田都さんは世界三大バレエ団と称される英国ロイヤル・バレエ団をはじめ、イギリスの伝統あるバレエ団で23年間プリンシパル(もっとも重要な役を任せられる人)を務めてきた人です。プリンシパルになれる人は100名のダンサーの中でわずか6~8名程度です。9歳からバレエを始めてずっと続けてこられたのは、バレエが好きだという情熱が原動力になっているそうです。普段心がけていることは身体の維持だそうです。身体はちょっと油断するとすぐに体が忘れてしまったりなまってしまうので、毎日午前中の1時間半は基礎訓練を繰り返しているそうです。それが終わると、自分の弱いところの筋力強化に取り組んでいます。私が感銘を受けたところを紹介します。吉田さんはアキレス腱を怪我してチャンスを棒に振ったことがあるそうです。怪我をすると焦りが出ますし、後れをとったりしますが、そういう時はじたばたしないで、しっかり時間をかけて体を治して強くすることだと思います。自分にとってマイナスなことが降りかかってきた場合にも同じことが言えます。思いどおりにいかないことが起こっても、そこでやけにならずに自分のできることをコツコツやっていくと、いつか道は開けていくものだと思います。そしてプレッシャーとの向き合い方が参考になりました。ある意味、鈍感力を育んでいくというか、そういう周りの視線や陰口をシャットアウトして、自分のなすべきお稽古やリハーサル、舞台に集中するようにしていました。プレッシャーが高まると、失敗するかもしれない、舞台に立つのが怖いといったようにネガティブな思考に陥りやすく、不思議なことに心がぶれると体の軸までぶれてくるのです。そういうときは自分のネガティブな気持ちを否定せず、とことん見つめ、向き合い、じっくり味わい尽くす。そして、今度は笑顔で一杯のカーテンコールの様子など、よいイメージを頭に浮かべ、とにかくできる、うまくいくと信じる。絶えず悩みや葛藤を抱えていましたが、そうやって何か自分で足りない部分を感じていることは、明日へのエネルギになります。もっと自分の理想に近づきたいという気持ちで、自分の欠点を改善していく。よりよく魅せるためにはどうしたらよいかを考えて努力する。海外の人は立つだけで美しいラインが出て、手足も長いから舞台映えするという中で、私は人一倍お稽古に打ち込んできましたし、コツコツと頑張ってこられたのだと思います。(致知 2017年10月号より)アルトサックスで老人ホームの慰問活動をしている私にとってとても参考になりました。特にネガティブ感情が湧いてきたときは、その感情にきちんと向き合う。そして成功のイメージトレーニングをおこなう。練習では不安がなくなるまで基礎練習を徹底する。本番で演奏する曲は無条件に100回繰り返す。後は結果を天にまかせて60~80%の出来を受け入れる。

2025.01.27

コメント(0)

-

使用目的が決まってから資金集めをした方がよいのか

使用目的を明確にしてから必要な資金集めを開始した方がよいのか。それとも必要な資金を集めた後で、その使い道を考えてもよいものなのか。森田先生は目的の有無にかかわらず先に必要な資金を確保しておくやり方でした。有効な目的は資金が確保できれば、後でいくらでも考えることができるという立場です。この考え方は普通とは違うようです。森田正馬は呉秀三教授の精神病学教室に入局した。森田正馬の精神科医としての初仕事は、郷土土佐の犬神憑きの調査であった。呉教授が研究費が余っているが誰が使うものはいないかと聞いた。誰も手を挙げるものがいないとみると森田正馬がただ一人手を挙げた。その時の研究費58円を何に使うかあてがあったわけではなかった。森田正馬はまず研究費を確保しておかなければ、次の展開は望むべくもないと考えていたのである。研究費が確保した後で有効な使い道は後で考えていけばよいことだと考えた。精神科医としての初陣に等しい土佐でのほぼひと月の調査は、森田正馬に大きな自信と収穫をもたらした。(森田正馬癒しの人生 岸見勇美 春萌社 60ページ)この場合我々は研究費の使用目的がはっきりしていない時に、「ぜひ研究費を使わせてください」などということは不謹慎であると考えやすい。予算(目的)が先で、その後でその財源をどこから持ってくるのかというのがまともな考え方であると思っています。この考え方を採用した場合、森田先生の犬神憑きの研究は陽の目を見たであろうか。多分犬神憑きの研究をすること自体思いつかなかったであろう。森田先生は使用目的があるかないかに関わらずまずは研究費をプールしておくことが肝心であると言われています。目的と手段をどう考えたらよいのかという問題だと思います。私は1円から365円のくじを作って、当たったくじを貯金しています。もう3年くらいになります。1年経つと65000円くらい貯まります。これらは目的があって取り組んでいることではありません。でもこの余裕資金があると、思い切って普段支出できないようなところに活用できます。例えば、高価なクラッシックコンサートのチケットを買う。(15000円)他の集談会の訪問の旅。(26000円)ポータブルナビゲーションの購入。(30000円)余裕資金があると、心の余裕が生まれてくるように思います。今度はどんなことに使おうかなと考えると楽しくなります。

2025.01.26

コメント(0)

-

不安を分散させるということ

為末大氏のお話です。スポーツの世界では、対象を真正面に見た瞬間に、力み、怖れ、プレッシャーといったネガティブな感情が湧き上がってきて、実力が発揮できないことがあります。だから、意識をズラして、気をそらすわけです。ある局面だけを極端に意識すると、動きがぎくしゃくすることがあります。そして、力を出し切れずに失敗をする。たとえば、ハードルの前で身構えるクセがある人は、ハードルを飛ぶ瞬間のことばかり考えてしまいがちですが、ハードルの一歩前に意識をズラすと、クセが直ることがあります。為末氏は海外での競技が増えてきて、ハードルの前で構えるクセはなくなったそうです。慣れない海外では、試合にエントリーするのも、移動するのも容易ではなく、僕にはまったく気持ちの余裕はありませんでした。転ばないようにハードルを飛ぶということにまで、頭が回らなかったわけです。でもその結果、ハードルの前で構えるクセがいつの間にか消えていました。意識がハードルからズレたことで、力みが抜けたのだと思います。対象を定めている時点で、そこには意識が向かいます。僕は足の裏の感覚を意識し過ぎて、それを忘れられなくなっていたときは、あえて腕を振ることを考えるようにして、足の裏から意識を遠ざけるようにしていました。人間には、何かを克服しようと意識すればするほど克服できなくて、対象から意識が外れた瞬間に、期せずして克服できることがあるのです。(心のブレーキを外す 為末大 三笠書房 179ページ)神経症はある特定の不安に注意を集中して、その不安を取り除こうとしています。しかし意に反して、注意と感覚の相互作用によって、その不安はどんどん膨れ上がっていきます。アリ地獄の底に落ちてしまうと、もがけばもがくほどさらに深みに落ちてしまいます。森田理論では不安を実態以上に増幅しないことを目指しています。そのためには一つの不安だけに関わり合うのではなく、次々に待ち構えている様々な不安に対応していくようにすることが有効です。例えば初めて車の運転をするとき、アクセルペタル、ブレーキペタル、ギアチェンジ、ウインカー、ワイパーなどの操作が気になります。つい正しく操作しているのか目で確認することがあります。しかし公道に出たとき一番大切なことは、事故を起こさないように、意識や注意を外向きにすることです。交通標識や信号、人の動きや対向車の動向から目を離さないことです。右折する時対向車がいないか、交差点内に人がいないかなどを確認する必要があります。カーブで左廻りの時、視線を側道の白線に向けて運転する。右回りの時は、中央の白線・黄線をしっかりと確認して運転する。カーブが続く場合は、意識や注意をその都度どんどん切り替えていかなければなりません。車の運転時はここで取り上げるまでもなく、誰でも注意や意識が外向きになっています。神経症で苦しんでいる人は、車の運転に学んで不安との付き合い方を見直すことが必要になります。

2025.01.25

コメント(0)

-

太鼓持ちは相手を立てる商売です

幇間(ほうかん、別名太鼓持ち)という仕事をされていた悠玄亭玉介氏のお話です。太鼓持ちの語源は、織田信長時代に太鼓を打つ名人がいました。あまたいる弟子の中で、一番太鼓の持ち方がうまい弟子を連れていく。他の弟子たちがやっかんで、「あいつはたかが太鼓持ちじゃないか」と言ったという。幇間の幇という字は、土を重ねて寸と書き、巾と書きます。つぎに間とかく。封とは大名の意味です。その巾の間を縫うということ。つまり幇間は間の商売、タイミングの商売なんです。お座敷の演出者、司会者として場を盛り上げる商売です。だから出過ぎちゃいけない。芸をやりすぎてはいけず、やらなくてはいけず、という商売です。常に客に合わせて、客を立てる商売です。お客様に楽しい時間を過ごしてもらうために、全身全霊で仕事に取り組んでいる。お客様があって空きの間がないようにするのが幇間ですから、お話してても、3秒と間が空いてはいけない。芸者衆をうまく取りまとめるのも幇間の仕事です。だから易しいようで難しい。幇間の仕事で大切なことは何か。・得意な芸を持つ。この方は歌舞伎声色大会で、玄人の声色師と勝負して優勝するほどの腕を持っている。・幇間を仕事にするからには礼儀作法を徹底的に学ぶ必要がある。幇間と噺家はお辞儀の仕方が違うそうだ。お酌一つにしても、徳利は必ずお膳の上に持っていく。もしお客様の杯を持つ手がお膳の上にない場合は、空いた手を相手の下に持っていく。・お客さんが大事なお仕事をされているとき出しゃばってはいけない。その場が陽気な時はその場をさらに盛り上げていく。・身だしなみには特に気を配っている。5日に1回は散髪に行っている。仕事の前には必ずお風呂に入って身を清める。幇間という仕事は、世間では「太鼓持ち」だと軽蔑しますが、相手に寄り添い、相手を立てるという意味では最高級の芸人だと自負している。なにしろ高松の宮様と妃殿下、三笠宮様、島津貴子様、歴代の総理大臣だって吉田茂さん、池田勇人さん、佐藤栄作さん、竹下さん、宇野さん、海部さん、宮沢さんたちを接待して、芸をお見せしていたんですから生半可な接待や芸では通用しないですよ。みなさん、「玉ちゃん、玉ちゃん」と言って贔屓にしてくださいました。幇間という仕事については、私は世の中全部、太鼓持ちだと思っていますよ。高級官僚だって、総理大臣だってヨイショをしなけりゃいけないでしょう。偏屈じゃ無理。会社だって、社長になるにはヨイショが必要。商売は当然、お得意様にヨイショして商売を成立させる。だから世の中全部、太鼓持ち。ヨイショは、日本ならではの美徳であり、社会の潤滑油だと思いますな。私はね、とにかく人生は今日1日幸福、と思うのが信条なんです。その1日を幸福と思えない人は不幸でね。そのためには、人に惚れ、仕事に惚れ、自分に惚れることじゃないかな。よく一怒一老というでしょ。ひとつ怒るとひとつ老人になるってさ。(上手な老い方 藍の巻 サライ編集部編 小学館 213~226ページ)太鼓持ちは、私の場合でいえば、初めて集談会に来た人に、ねぎらいの言葉がけをして、相手の悩みや苦しみを聞いてあげることだと思います。たとえ森田的に見てこうすればよいのにと思っても、最初のうちは敢えて封印しなければなりません。

2025.01.24

コメント(0)

-

☆好奇心が強いという特徴は優れものです

私は自己中心的で人間関係の持ち方がよく分からない。他人に迷惑ばかりかけて生きてきた人間です。また仕事で社会的責任を果たすという意識が希薄でした。とくかく楽をして給料をもらいつづけてきました。こういう人間は周りの人に敬遠されます。会社や社会に受け入れられて生きていくことが難しくなります。社会の嫌われ者として生きることは、針の筵に座らされているようなものです。早々に人生をあきらめて、この世からいなくなっていたとしても不思議ではありません。ではなぜそんな私が途中で人生を投げ出さないで、後期高齢者と言われる歳まで生き延びることができたのか。さらにボケずに寝たきりにならずに、100歳まで長生きすることを目指すようになったのか。そして「人間に生まれてきてよかった」と思えるようになったのか。こんな心境になれたことは、不思議と言えば不思議なことです。現在その理由は明確に説明できます。それはずばり好奇心が異常に強かったのです。興味と関心の幅がとても深く広かったのです。そのおかげで、挑戦してみたいこと、欲しいもの、分析してみたいこと、読んでみたい本、知りたいこと、行ってみたいところ、食べてみたいものが次から次へと出てきたのです。興味や関心が持てたものに対してはできるだけ積極的に関わってきました。例えば、私は2年間大阪に単身赴任していましたが、その2年間で大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫県のめぼしい神社、お寺、博物館、コンサート会場、観光地はほとんど回りました。土日、祝日は行ってみたいところにどんどん出かけていました。仕事には熱心に取り組むことはできませんでしたが、観光地、博物館、公園、コンサート、演芸、神社、お寺、工場見学、競馬場、スポーツ観戦、イベント、おいしい食べ物は十分に堪能しました。大阪在住の人が、地元の人よりも詳しくなっているとあきれ果てていました。現在は地元の芸能クラブに所属しています。オカリナ、傘踊り、しば天踊り、盆踊り、南京玉すだれなどをみんなで楽しんでいます。一人一芸にも凝っていて、アルトサックス、獅子舞、浪曲奇術、手品、皿回し、腹話術、どじょう掬いなども手掛けています。それを引っ提げて老人ホームの慰問活動や地域のイベント活動をしています。楽しい人間関係の中で、みんなに楽しみを与えられることは何物にも代えがたいことです。それと現在は自家用野菜作りに熱心に取り組んでいます。輪作体系や土つくりなどで工夫することが多く、また食べきれないほどの収穫物をおすそ分けするのがとても楽しいのです。このブログも毎日投稿して13年目に入りました。反省の多い人生を赤裸々に告白して、私と同じようなところで苦労している方に、参考にしてもらってよりよい人生を送ってもらいたいという目標が持てるようになりました。好奇心が異常に強いという特徴は、神経質者が共通して持っている特徴ではないかと思っています。その証拠にコンサートや興味があるイベントなどに行くと、よく集談会の仲間と遭遇します。人生で一番大切なことは、本人がよい人生だったと納得できるかどうかだと思っています。私は好奇心が旺盛でその方面ではやりたい放題の人生を生きてきました。その反面、良好な人間関係作りには失敗しました。敵を多く作り過ぎました、管理職としての統率力もマネージメント力もありませんでした。投げやりな仕事ぶりで、社会的に出世することもできませんでした。それでも楽しい人生を生きてきて、感謝の気持ちを持って、人生を締めくくることができるのかなと思っております。今では好奇心旺盛な人間に生んでくれた両親に感謝しております。

2025.01.23

コメント(0)

-

★松下幸之助氏の「自己観照」という考え方

松下幸之助氏の言葉です。お互いが充実した人生を送るために忘れてはならないことの一つとして、自分自身をよく知るというか、自分が持っている特質や適性、力などを正しく掴むことがあると思います。自分を正しくつかめば、うぬぼれることも、卑屈になることもなく、自分の持ち味や力をそのまま発揮することがしやすくなる。ところが、自分で自分を知るということが、案外難しいのです。自分のことなのだから、自分が一番よく知っていていいはずなのに、実際には、自分のよさに十分気づかなかったり、反対に自分の実力を過大評価して見たりといったことがよくあるわけです。これについて私は、これまで「自己観照」ということを自分でも心がけ、人にも勧めてきました。それはどういうことかというと、自分で自分を、あたかも他人に接するような態度で外から冷静に観察してみる、ということです。いいかえると、自分の心をいったん自分の外に出して、その出した心で自分自身を眺めてみるということです。といっても、実際に自分の心を外へ取り出すといったことは、できることではありません。しかし、あたかも取り出したような心境で、客観的に自分を見つめてみる。それが私のいう「自己観照」で、これをすれば、比較的正しく自分がつかめるのではないかと思うのです。(人生心得帖 松下幸之助 PHP研究所 70~73ページ引用)この考え方は、森田理論の核心部分です。感情の事実や理想とは程遠い現実や現状を否定している人は是非とも取り入れてほしいところです。「かくあるべし」に振り回されないためには、第三者的な立場に立って、客観的に自分を見つめることが極めて有効なのです。これを森田では自覚を深めるといいます。その際注意することは、感情の事実や理想とは程遠い現実や現状を見つめるだけで、是非善悪の価値評価をしないようにすることです。人間の心には不思議な調整作用があって、ただ自覚し、気づくだけで「かくあるべし」はあったままで、自然とバランスのとれた方向に調整されていくようになっているのです。このからくりが一番よく分かるのは、生活の発見誌2014年10月号の「心の事実を自覚する」という記事だと思います。私はこの部分はコピーして鞄の中に入れていつでも取り出して見れるようにしております。松下幸之助氏の「自己観照」という考え方を、森田の理論学習で取り上げて、ぜひとも自分の生活に取り入れていきたいものです。

2025.01.22

コメント(0)

-

☆「鎖につながれた象」の逸話

為末大氏のお話です。あるところに、小さな杭につながれているゾウがいました。ゾウの力があれば、杭を引き抜いて抜け出すことができます。ですが、ゾウは逃げようとしません。なぜか。このゾウは子ゾウのときから、鎖でつながれていました。小さな子ゾウの力では、杭を引き抜くことはできません。何度も試みますが、どうしても杭は動かない。そのうちに、「杭を外すことは絶対にできない」とあきらめてしまいます。そして、二度と、杭を引き抜こうとは思えなくなった。「できない、無理だ」大きく成長した今なら、簡単に引き抜くことができるのに、そう思い込んでしまっていたのです。このエピソードは、思い込みが限界を決めていることを示唆しています。僕たちも、このゾウと同じ状況かも知れません。限界の檻から抜け出す力を持っているのに、いつの間にか「自分にはできない」と思い込んで、可能性を狭めています。(心のブレーキを外す 為末大 三笠書房 74ページ)為末大氏は、強い思い込みを持って何事も決めつけてしまう人は、自分の可能性を閉ざしてしまうと言われています。幼い頃に大きな犬に追いかけられて、怖い思いをした人は、大人になっても犬が怖いという気持ちで身構えてしまいます。危害を加えるとは思えないような犬を恐れているのですから、傍から見ていると随分滑稽に見えます。しかし怖いという思いにとりつかれているので本人はどうすることもできないのです。それは脳が何者かに洗脳されて、乗っ取られてしまっているようなものです。参考までに新興宗教が信者を洗脳する方法を見てみましょう。洗脳方法としては、まず狭い部屋に閉じ込めます。そして外部の情報を遮断します。睡眠不足にして精も根も尽きたような状態にします。大音響の音楽をなどを流して、逆らう気力を奪い取ります。次に暴力や強迫により恐怖感を植えつけて服従させます。そしてパニックになったところで、教祖様が優しい声掛けや援助の手を差し伸べます。正常な思考能力が発揮できない状態になって教祖様の言いなりになってしまうのです。このような手順で洗脳されてしまうと、人間の脳は簡単に他人に乗っ取られてしまうのです。事実に基づかない先入観、思い込み、決めつけなどで自分を窮地に陥れることは何としても避けたいものです。どんなことに注意すればよいのでしょうか。森田理論では他人のうわさ話を無条件に信用してはいけないといいます。またネットの情報をそのまま鵜呑みにしてはいけないと言われています。自分の目で検証したものだけを真実として取り扱う。自ら検証していないものを真に受けることは大変危険です。自ら足を運んで事実をこの目で確かめるという態度が重要になります。次に事実は大雑把に取り扱うのではなく、具体的に細かく見ていくことが欠かせません。もし、「みんながそうだと言っている」「それは社会の常識である」「以前からそういうやり方だ」「いつもミスや失敗を繰り返している」「絶対に間違いない」「それは絶対に正しい」などという言葉を頻繁に使っている人は要注意です。これらの言葉は事実を軽視ないしは無視しているのです。先入観、決めつけ、思い込み、早合点で事実と観念を混同してしまうと森田でいう「思想の矛盾」で苦しむことになります。

2025.01.21

コメント(0)

-

プレッシャーにどう対応するか

元陸上競技選手の為末大さんのお話です。プレッシャーにはどのように取り組めばよいのでしょうか。試合に失敗して何かを失うかもしれないと恐れるのは、思い込みなんですね。自分が勝手につくり上げた恐れが大きくなってパニックになってしまうわけで、そういう思い込みと本当の危機とを混濁しないことが重要なんです。じゃあ現実にどうすればよいかというと、多くの場合、上手くやろうとし過ぎることが緊張の原因となります。でも自分は自分でしかないから、いまある力しか出しようがない。ですから月並みですけど、それまでにちゃんと修練を積んでおくこと。そうすれば、ある種の諦念に至るんです。これでダメならしょうがないとか、選んだのは俺じゃないとか(笑い)自分の出せる力を一所懸命出すところまでが自分の仕事で、その結果は後々受け止めればいい。そういう思いに至った時が、僕の場合一番よい結果が出せた気がしますね。力みとか、大き過ぎる期待にとらわれてしまった時は、あまりいい結果を得られませんでした。(致知 2017年6月号)一所懸命練習するということですが、これが意外に難しい。例えば楽器の演奏でいえば、暗譜で間違えなく演奏できるようになることが第一段階です。これができない段階でお客様の前で演奏するのは失礼になります。ただし、この段階に持っていくのも時間がかかりかなりしんどいです。しかしこれだけでは本番ではいろんなことが起きますから心もとないのも事実です。その間隙を縫って前頭前野がお節介をやきに出てくるのだと思います。前頭前野が「小さな親切、大きなお世話」をしてくるのが厄介です。本番における前頭前野はラグビーのコーチのようにスタンドから見ていてくれるだけでよいのです。私の体験では、本番で演奏する曲を何も考えないで100回繰り返すというのが一番効果があるように思っています。根拠はないのですが、それを後ろ盾にして本番に臨むとぶれない安心感があります。

2025.01.20

コメント(0)

-

☆成功確率が50%以上あればあえて挑戦してみる

神経質性格者は、リスクをとって積極的に挑戦することを苦手とする人が多いように思います。例えば次のような見通しが立ったときだけ挑戦するという人がいます。絶対に成功間違いない。失敗するなどということはほぼ考えられない。絶対に注文をもらえて成約に結びつくはずだ。損をすることは考えられない。絶対に得になるはずだ。絶対に大儲けできるはずだ。投資資金を間違いなく回収できるはずだ。赤字になるなんて考えられない。課題や目的は絶対に達成できるはずだ。必ず優勝できるはずだ。必ず勝てる。講演、演奏、スポーツでは成果をあげて拍手喝采になるはずだ。みんなから一目置かれて、憧れの的になるはずだ。このようになることが予想される場合のみ挑戦する。それ以外は挑戦はあきらめて、現状維持に甘んじてしまう。リスクを取らないので、危険な目に遭うことも少ないが、成功体験や充実感、人生の醍醐味を味わうことはできません。人生で完全、完璧、100%理想通りに事が運ぶことは滅多にありません。所期の目的を達成した場合でも、紆余曲折の困難な道を乗り越えています。思い切って挑戦することは、障害物が次々と待ち構えているはずだとは考えない。また乗り越えることが困難な障害物に出会うと、すぐにやる気をなくして、撤退してしまう。障害物が何もなくて何の苦労もなしに目的が達成できることばかり考えている。所期の目的が達成できるかどうかは全く未知数です。また成功確率は10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%と違いがあります。我々の場合は80%以上の確信が持てたときはなんとか挑戦する。それ以下の時はリスクが大きすぎると判断して、挑戦することはあきらめる。そうなると、絶好のチャンスが訪れても指を咥えて静観することになる。あとで「しまった。どうして思い切って挑戦しなかったのか」と後悔することになる。普通の人は成功確率が30%くらいあれば、成功を夢見て果敢に挑戦していく。例えばどんなに能力のある野球選手でも、10回バッターボックスに立てば70%は凡打に終わります。その70%の失敗が気になって、野球は金輪際しないという態度では、プロ野球の世界で家族を支えていくことは不可能です。失敗を受け入れながら、あえて挑戦している人はどんなメリットがあるでしょうか。まず忍耐力が鍛えられます。嫌なことからすぐに逃げないで、我慢して耐えて立ち向かうことは人間として大切な資質です。仮に成功すれば、自信をつけて次の目標に挑戦できるようになります。また失敗を経験することで、失敗に学び成功のためのノウハウをどんどん積み重ねることができます。それは能力の獲得につながります。人間的に一回り大きく成長できます。いつも逃避している人は、成功による自信、失敗から次に活きる教訓などを学ぶことがありませんので、その差はどんどん開いていくばかりとなります。挑戦しているときはものそのものになって、時間を忘れて工夫、改善、改良に取り組むことになります。このことを森田理論では、「努力即幸福」と言います。せめて50%の成功確率があれば、思い切って挑戦することをお勧めいたします。

2025.01.19

コメント(0)

-

ナポレオン・ヒルの言葉を森田で読み解く

シェフの黒岩功氏がナポレオン・ヒルの言葉を紹介されています。「信念の力」という詩もしあなたが負けると考えるなら、あなたは負ける。もしあなたがもうダメだと考えるなら、あなたはダメになる。もしあなたが勝ちたいと思う心の片隅でムリだと考えるなら、あなたは絶対に勝てない。もしあなたが失敗すると考えるなら、あなたは失敗する。世の中を見てみろ、最後まで成功を願いつづけた人だけが成功しているではないか。すべては「人の心」が決めるのだ。もしあなたが勝てると考えるなら、あなたは勝つ。「向上したい」「自信をもちたい」と、もしあなたがそう願うなら、あなたはそのとおりの人になる。さあ、再出発だ。強い人が勝つとは限らない。すばしこい人が勝つとも限らない。「私はできる」そう考えている人が結局は勝つのだ!(1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版社 85ページ)人間は誰でも「向上したい」「成功したい」「自信をもちたい」「成果を上げたい」「人から評価されたい」と思っています。しかし理想や夢を前にして、どこから手をつけてよいのかわからない。「ダメだ」「無理だ」「難しすぎる」「自分の能力では実現不可能だ」「あきらめるしかない」などと思い込んでしまいます。理想や目標が大きすぎて、最初から尻込みしてしまう。どうすればナポレオン・ヒルがいうような世界に入ることができるのでしょうか。日本百名山を目指している人の実践が役に立ちます。私の知っている人は、普段から足腰を鍛えています。訓練のために、近所にある低山にクマよけの鈴をつけて1週間に1回は登っています。また、外出する時はできるだけ歩いて行くことを心がけています。階段上りを心がけています。それも一段飛ばしで登っています。膝を曲げたり延ばしたりするスクワットにも取り組んでいます。インターバルトレーニングをとり入れて、ランニングも取り入れています。(インターバールトレーニングは強弱をとり入れたランニングです)その他山岳同好会のメンバーと定期的に情報交換をしています。また合同で実地訓練をしています。大きな目標を設定する場合、いつまでに達成するのか期限を決めることです。その目標を達成するために、考えられる小目標、中目標を10個も20個も設定する必要があるように思います。それを難度に応じてランクをつけて行く。小目標、中目標の設定にあたっては、その道に詳しい人からアドバイスをしてもらう。小さな目標を達成すると自信がつきます。それが積み重なっていくのが大きい。そのうち益々やる気に火がつきます。それとともに日常生活や仕事が前向きに変化してきます。このようにして、積極的、生産的、建設的、創造的な人生に変わってきます。

2025.01.18

コメント(0)

-

先生に学んでいる段階では我を出してはいけない

料理家の道場六三郎氏のお話です。20代前半の時に、勤めていた神戸のホテルで板長から酷いいじめにあったことがあります。調理場の準備はどんなに急いでも2時間かかるのに、開店1時間前まで中に入れてもらえないとか、「遅いぞ、ボケ」と怒鳴られ、殴られたり蹴飛ばされたり、作った料理をひっくり返される。辛くて心が折れそうな僕を支えてくれたのは両親の次の言葉でした。「石の上にも3年」・・・いったん家を出て行ったら、石にかじりついても我慢しろ。決して音を上げるな。これが神様が与えてくれた試練なのだから、逃げずにとくかく頑張ろうと思っていた。いじめや理不尽にへこたれずに毎日朝6時から夜11時まで一所懸命働きました。すると板長の態度が変わり、僕のことを認めてくれるようになりました。「鴨居と障子」・・・何も分からないうちは我を出してはいけない。鴨居と障子がうまく組み合わさっているからスムーズに開閉できる。それが合わなくなれば、障子の枠を削る。上の鴨居を削ることはしない。鴨居とはお店のご主人で、六ちゃんは障子だ。だから修業とは我を削っていくことだよ。(致知 2024年5月号)武道で「守離破」ということがあります。「守」の段階は、師匠からどんなにダメだしされても、それに耐えて素直に師匠の指導を受け入れていくことです。「守」の段階は、「師匠の言動や指導法は自分のプライドが許さない。どこまで自分のことを馬鹿にすれば気が済むのだ」と反発してはいけないのです。ここで躓いては、決して次の段階にすすむことはできないのです。技を磨いで高みに到達することはできない。森田も同じです。疑心暗鬼な気持ちを持ちながら、素直に行動に移している人が、森田的な生き方を身に着けています。師匠が赤い球を指さして、黒だといえばそれは違いますと言ってはいけないのです。そうは思えないけれども、師匠が黒だというのだから黒なのだろうと思えるかどうかがその後の展開を大きく左右するのです。三味線のお師匠さんが言っていました。三味線の世界で大きく伸びる人は、手先の器用な人や音感の優れた人ではない。伸びていく人はただただ素直な人である。素直でコツコツ努力する人は能力のある人を越えていくのが真実なのです。

2025.01.17

コメント(0)

-

エントロピーの法則の活かし方

エントロピーの法則は、物理学で使われる言葉ですが、これを活用して私たちの生活を見直すことができます。エントロピーの法則とは、現状に満足して改善や改革を忘れてしまうと、たとえ現在問題がなくても、時間の経過とともに、事態はどんどん悪化し、しだいに劣化、衰退、混乱、無秩序を招き寄せて取り返しがつかなくなる場合があるというものです。課題や目標を達成して、完全に緊張状態から弛緩状態に切り替わってしまうと、やる気や意欲がなくなり、何とかしなければと思っても意志の力で元の状態に戻すことはできなくなります。現状維持に満足しないで、工夫・改善・改良の気持ちを絶やさないことが肝心ということになります。例えば、年末に部屋の掃除、整理整頓をします。不要なものは処分します。部屋がすっきりして気持ちよくなり、満足感を得ることができます。ところがそれで一安心して、しばらく掃除をしないでそのまま放置していると、埃がたまり、物が散乱し、不要なものが増えてきます。必要なものをどこに置いたのか分からなくなり、見つからないとイライラします。部屋の掃除、整理整頓、断捨離は、面倒でも毎日のルーティンワークとして取り組んでいく必要があるということになります。エントロピーの法則では、大掃除をして部屋が片づいたとき、掃除、整理整頓、断捨離をやめるのでなく、そこを出発点にして、さらに快適な住空間を作り上げるために新たな工夫・改良・改善を心がけていきましょうという理論です。カーテンや部屋の模様替え、家具の配置換え、換気扇の掃除、カビやダニの防除、排水管の洗浄、不具合箇所の修理、絵やポスターの新設、花や観葉植物やペットの導入などいろいろと思いつきます。アイデアは次々に拡がってきます。アイデアを実行に移すことが肝心です。エントロピーの法則を日常生活で活用するポイントは、生活や仕事をしているなかでの小さな気づきや発見だと思います。これが生活を活性化する宝の山なのです。気がついたら億劫がらずにメモすることです。小さなメモ帳とボールペンは必須アイテムとなります。スマホのカメラで撮っておくことも有効です。ここでのキーワードは、気づき、発見、工夫、改善、改良、興味、関心です。

2025.01.16

コメント(0)

-

老いて輝いている人の特徴

料理人の道場六三郎氏のお話です。老いて輝いている人と老いて衰える人の差はどこにあるのかそれはやはり、「ありがとう」という感謝の気持ちを持っている人、どんな時も笑顔を忘れない人、そして、死ぬまで打ち込む仕事があるということではないでしょうか。(致知 2024年5月号)毎日の生活の中で「おかげさま」「ありがとう」という言葉を頻繁に使う人は柔和な顔立ちの人が多い。普段から淡々と過ぎていくあたりまえの生活に感謝できる人は幸せな人です。感謝の気持ちを持っている人は些細な事で感動できる人です。毎日感動の涙を流す人は、ストレスとは無縁な人です。笑顔を忘れない人は、上から下目線で現実を否定しない人です。困難な問題を抱えたとき、これは神様が私に与えてくれた試練と受けとることができます。自分が持っている能力を活かして課題や問題解決のために努力できる人です。事実否定を止めて、事実を出発点にすることができる人は、「努力即幸福」「笑門来福」という言葉がよく似あいます。道場氏は75年間料理を作り続けてきた。今も料理は恋人だそうです。死ぬまで打ち込む仕事があるのは幸せなことです。「流水濁らず、忙人老いず」という言葉があります。水は流れているから清らかなのであって、留まると濁ります。人間も動きが止まったら老いると思います。仕事でなくても、打ち込むものを持って生活している人は心身ともに健康です。短期目標、中期目標、長期目標を持っている人は100歳まで長生きできる可能性が高くなります。ボケたり寝たきりにならずに100歳まで長生きをすることを、仲間と話し合いながら長期目標の一つにする生き方は如何でしょうか。

2025.01.15

コメント(0)

-

幸田露伴の福を身に着ける3つの方法

幸田露伴が福を身につける3つの方法について説明しています。「惜福」「分福」「植福」の3つです。「惜福」・・・「幸福は7度人に訪れる」ということわざがあります。7度訪れるかどうかは別にして、仔細に見れば、運と全く無縁の人などいるはずがありません。問題は、微かにでも巡ってきた運を感じとり、有り難く受け止めることができるかどうかです。どのようなものであれ、自分に巡ってきた運を感じ取り感謝する。森田では幸運の神様は前髪はあるが後ろ髪はないといいます。アンテナを張って前から掴まえないと運を取り逃して後悔することになります。「分福」・・・運を掴み安定軌道に乗ると、やることなすことすべてがうまくいくようになります。組織や施設の拡大、財産や資金の増大、信頼関係が生まれ、協力者が集まります。その運を独り占めにするのは考えものです。自分にきた福を自分一人で使い切らず、他の人に分け与えていくように心がけることが大切になります。ドジャースの大谷翔平選手はこの考え方のようです。森田先生は1919年に森田療法を確立され、入院森田療法や形外会などで多くの人の為に尽力されました。熱海の森田旅館の経営も人助けから始められたものです。自分はせんべい布団で寝起きしながら、財産の多くをふるさとや慈恵医科大学に寄付されていました。私たちは神経症で苦労した経験を開示して、困っている人達の役に立ちたいものです。「植福」・・・昔のレバノンはレバノン杉が地表を覆う緑の大地でした。それを根こそぎ切り倒し、植林しなかったために不毛の砂漠地帯になってしまいました。また残念なことに現在アマゾン川流域からどんどん緑の大地が失われています。オゾンホールの出現、酸性雨、地球温暖化、大気汚染、海洋汚染、資源の枯渇などで地球はかなり病んでいます。人間は誰でも自己保存欲求、所有欲があります。しかし、これが暴走してしまうと人類絶滅の危機を招きます。不安を活用して欲望の暴走を抑制する必要があります。現代に生きる私たちは環境破壊をやめて、子孫のために再生可能で持続力のある地球を作り上げていく使命と責任があります。森田理論に、「物の性をつくす」という言葉があります。物だけではなく、「自分の生を尽くす」「他人の性を尽くす」「お金の性を尽くす」「時間の性を尽くす」ことにもつながります。それぞれに、確かな居場所を確保して、そのものの持っている能力を最大限に発揮してもらうということです。自分だけ、自分たちだけという考え方では、闘い、争い、紛争、戦争などでいずれ人類は滅亡してしまうのではないでしょうか。

2025.01.14

コメント(0)

-

この世に無用なものはひとつもない

松下幸之助氏のお話です。かつて青カビは、人間にとって害になるものと考えられていました。しかし今それは、病気を治すペニシリンという薬として大いに役立っています。また石炭や石油にしても、昔は黒い石、黒い水といった程度の認識しかされていなかったのでしょうが、時代が進むにつれて、まず石炭がエネルギーとして活用され、次いで石油も大量に使われるようになりました。さらにエネルギー源としてだけではなく、薬やプラスチックなどの化学製品としても幅広く活用されるようになりました。フグにつても、毒があると恐れて遠ざけてしまっていたならば、冬の味覚を楽しむことはできなかったでしょう。フグの毒自体も、今は捨てられていても、やがては何かに活用されることになるかもしれません。現に、医療方面で研究されているとのことですが、その研究が成功すれば、フグはおいしくて貴重だが、その毒はそれ以上に有用だということになるでしょう。ですから、将来においても、現在は顧みられないようなものが、人間の生活向上のために次々に活用されるようになると思います。そしてそのように「この世の中のものはすべて役立つ」という基本認識のもとに、一つでも多くのものをよりよく生かしていくところに、お互い人間の一つの大きな使命がある。(人生心得帖 松下幸之助 PHP研究所 74~77ページ要旨引用)私たちは一つでも気に入らないところがあるとその全部を否定するところがあります。例えば神経質性格は心配性のため、小さなことで不安になります。他人を見るときでも、一つの欠点を過大視してその人の全人格を否定してしまいます。マイナス面ばかりに注意や意識を向けて、プラス面を考慮することがありません。人間は誰でも能力や可能性の面から見ると凸凹があります。それなのに自分や相手のマイナス面を見つけると目の敵にします。視野狭窄症に陥り、両面観の見方ができなくなってしまうのです。性急に先入観、思い込み、決めつけ、早合点で全部を悪と判断してしまう。仲間外れにしたり、攻撃したり、排除しようとしてしまう。こうなると松下幸之助氏の指摘されている考え方を採用することはできません。自他ともに不幸を招き寄せているようなものです。寛容な気持ちで、問題点や困ったところは許容する。そしてこれだけの欠点や問題点を持っているからには、裏を返せばとてつもない長所や強みや可能性を持っているはずだという両面観で判断していく。この考え方を採用すると、森田理論の己の性を活かす、他人の性を活かすことになります。

2025.01.13

コメント(0)

-

よき人生を生きるということ

ホスピス病棟で2500名あまりの人たちの最後に立ち会ってきた柏木哲夫医師のお話です。人は生きてきたように死んでいく。しっかり生きてきた人はしっかり亡くなっていかれますし、表現はおかしいけれどもベタベタ生きてきた人はベタベタ亡くなっていく。それから、周りに感謝して生きてこられた人は、我々にも感謝して亡くなられるし、不平ばかり言って生きてきた人は不平ばかり言って亡くなっていくんですね。このことは、よき死を迎えるためには、よき生を生きなければいけない、ということを教えてくれていると思うのです。ではよき生とはいったい何か。人によってさまざまだと思いますが、私が感じることは前向きな人生を生きるということ。それから周りに感謝できる人生を生きるということ。この2つに集約されるような気がして仕方がないんです。(1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監 致知出版社 66ページ)神経症で苦しんでいる人は、上から下目線で現実や現状を批判・否定していることが多いように思います。これを改めて下から上目線で課題や目標に向かって努力している人は前向きな人生を生きている人です。そのためには、問題を抱えた現実や現状をあるがままに認めることです。先入観、決めつけ、思い込み、早合点を排除して、ゼロベースで事実に近づいてよく観察することです。次に是非善悪の価値批判をやめてあるがままに受け入れることです。これらのことを、森田では気づきや自覚と言います。このようにして事実が見えてくると、この先どのような行動をとればよいか、課題や目標がしだいに明らかになります。課題や目標を持って生きている人は、前向きな人生を生きている人です。不平不満ばかり口にしている人は、自他ともに不幸になります。感謝の気持ちが持てない人は、欲望が暴走しているのではないでしょうか。欲望を追い求めていると際限がありません。しだいにエスカレートしてきます。自分もしんどい思いをしますし、人間関係も悪くなってしまいます。欲望の暴走を制御する智恵を持つ必要があります。普段のあたりまえの生活の中で至福の喜びを感じるような生き方をしたいものです。宇野千代さんは、幸福のかけらはそこら中に落ちている。ただそれを見つけることが上手な人と苦手な人がいると言われています。そのためには、当たり前の幸せが失われたときのことに思いを馳せれば、誰でも幸せな気持ちになれます。感謝できるようになります。あたりまえのことに感謝できる人は、「ありがとう」「おかげさま」という言葉を好んで使います。そういう生き方をしている人が幸せな人生を生きている人だと思います。「ありがとう」という感謝の気持ちを持って人生を締めくくりたいものです。

2025.01.12

コメント(0)

-

人生で成功を手にするために

西田文郎氏のお話です。世の中には大きく分けて二種類の人間しかいません。どうせ自分なんてこんなもんだよと思って生きている「否定的錯覚型」と本田宗一郎さんのように、小さな町工場の親父であってもみかん箱の上に乗って、「世界のホンダになる!」と叫んでいるような「肯定的錯覚型」です。人生で成功している人は、何回躓いても「次はできる、自分はできる」「自分には運がある、ツイている」と考えることができる人です。脳に「ツイていない」というソフトが組み込まれていると、過去の体験から「できなかった」「やっぱり無理」といったトラウマばかりが検索され、できない姿ばかりがイメージされる。だから人生で成功するためには、まず脳を「自分には運やツキがある」というソフトに替えないといけないのです。(1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版 158ページ)私たちは過去の成功や失敗などの経験から今後の行動の方針を立てます。成功体験を持っていると、二匹目のドジョウを狙って積極的に行動します。失敗体験の場合は、また失敗するのではないかと思ってしり込みしてしまいます。同じような場面で失敗体験を何度も経験していると手も足も出なくなってしまいます。思い切って積極的にチャレンジしようと思っても、過去の失敗の経験がトラウマとなって失敗してしまうというイメージがどんどん膨らんでしまうのです。脳の仕組みでいうとノルアドレナリン主導の防衛系神経回路が頭の中を駆け巡っているような状態です。本田宗一郎氏の場合は、絶えずドーパミン主導の報酬系神経回路が活性化されているような状態です。これに対して森田ではどう考えているのか。神経質者は心配性なので、本田宗一郎氏のような楽観的な考え方をすることは困難です。観念中心の「かくあるべし」を緩めて、できるだけ事実に寄り添うように心がけることをお勧めしています。イソップ物語のブドウと狐の逸話があります。狐がたわわに実った葡萄を見つけました。飛び上がって取ろうとしましたが背が低くて手が届かない。狐は負け惜しみで、あの葡萄はきっとまずくて食べられるような代物ではないだろうと納得させようとした。この方向に行くと自己嫌悪するようになります。狐の本当の気持ちはぶどうを採って食べたいのです。でも現在の状況では、手にすることができないという事実を認めることができれば状況は一変します。脚立を探す。はしごを探す。ぶどうを掴めるような棒を探す。協力してくれる仲間を探す。このように事実本位・物事本位・目的本位に行動すれば、所期の目的を果たすことができます。つまり事実を正確に掴み、そこを出発点にして課題や目標を達成していくために行動していけば葛藤や苦悩でのたうち回ることはなくなります。

2025.01.11

コメント(0)

-

☆規則正しい生活、ルーティンワークの習慣をつくる

生活の発見誌1月号から長谷川洋三先生のお話です。症状に耐えてなすべきをなすことは、大変な努力を要します。しかもその努力を維持させないといけない。その努力を維持させるには、どうしたらよいでしょうか。その目標がないと、努力を維持できません。私たちの本当の欲求と深く結びついた、目的、目標なりが自分の道、自分の人生なのです。目的、目標を掴んだ時私たちは必ずねばり強い努力をします。そういう目的や目標がない場合はどうすればよいのでしょうか。ならばそれは置いといて、まず目の前の日常生活から始めてみる。朝決まった時間に起きて、布団をたたんで、食事をして、遅刻しないように学校、会社に行く。あるいは主婦だったら、夫や子どもを送り出す。そういう日常身近な行動から手を付けていく。これが非常に大事だと思います。まず小さな身近なところから始める。ぐちをいわないなんて非常に身近な目標ですね。(生活の発見誌 1月号 19ページ)毎日気のすむまで朝寝して、起床後、今日は何をして時間を潰そうかと考えるようになると、心も体も廃用性萎縮現象が進み気が付いたときは手遅れとなります。毎日起床時間を一定にすることは大事です。せめて6時台には起きるようにする。それ以上に大事なことは、起きてからやることを用意しておくことです。まずは寝具を片づけて、トイレに行き、着替えを済ませることです。生活の発見会の先輩は朝起きてヨガ、マインドフルネス、ストレッチ、ブログの作成、ペットや観葉植物の世話をするなどをして、心身を目覚めさせます。寝起きの時間はセロトニンが豊富に出て気力も頭脳も明晰になります。そしてカーテンを引いて太陽の光を全身で浴びましょう。最初が決まれば、後は習慣化されたルーティンワークを淡々とこなすようにすればよいのです。何も考えることはありません。手足が勝手に動いてくれるようになります。私は、短期目標、中期目標、長期目標を大事にしています。短期目標は毎日のルーティンワークとその週のやるべき予定の管理です。卓上カレンダーとスマホのカレンダーで管理しています。中期目標はその年の1ヶ月先から1年間の目標です。家族のイベント、自家用野菜の手入れ、生活の発見会の行事予定、公民館活動の予定、カラオケグループの予定、老人ホームの慰問や地域のイベント計画、その他特別行事などです。長期目標は、このブログを30年間継続することです。現在13目を継続中です。それと「ボケずに元気で100歳まで生きよう会」(仮称)の企画を持っています。全国の発見会仲間たちと、ZOOMを活用して、日常生活、趣味や運動、仕事、経済的自立、人間関係、両親・配偶者・子ども・孫との付き合い方、精神と身体の健康維持、生きがい、終活などについてみんなで情報交換する会です。時にはカラオケ大会、かくし芸の披露も面白いのではないか。そして認知症や寝たきりにならずに日野原重明先生のように生涯現役を貫きたい。

2025.01.10

コメント(0)

-

拒否から受容する心の変遷について

小説家の大江健三郎氏には知的障害を持ったご子息がいらっしゃいます。生まれつき後頭部がこぶ状に膨らみ脳がはみ出ているのです。医学的には脳瘤(のうりゅう)と呼ばれます。大江氏は「個人的な体験」という小説で脳瘤の赤ちゃんについて取り上げています。現実を直視しない主人公は、奥さんが妊娠中にアフリカへ旅行することを考えたりしています。障害児が生まれてくると、自分の子どもを「怪物」と表現します。つまりわが子を完全に拒んでいるのです。義母も同様です。受け入れようとしない。さらに産科医までが「この赤ちゃんは早く死ぬ方がよいいいだろう」と言い放ちます。主人公は、自分の子どもにも自分の人生にも真正面から向き合おうとはしません。病院に面会に向かうときには、わが子がすでに死んでいることに賭けようとします。なかなか死なない赤ちゃんを見て、主人公はわが子を死なせてくれる医師のもとへ連れて行きます。しかし、生と死の究極の場面で、父親はある結論に到達します。「欺瞞なしの方法は、自分の手で直接に縊り殺すか、あるいはかれを引き受けて育てていくかの、ふたつしかない」これが受容の第一歩でした。それも何か特別なきっかけがあったわけではありません。つまり受容には時間がかかり、他人からの説得などの明確な転機があるのではなく、自然とそういう心が芽生えてくるということなのです。この小説の最後の場面では、主人公の義父母が完全に赤ちゃんを受け入れています。赤ちゃんの死を望んだ義母がなぜ簡単に障害を受容してしまったのでしょうか。それはおそらくこの受容が「真の受容」ではなく、「仮の受容」だからです。私たちの受容の心は一直線には進みません。らせんを描くように遠回りしたり、一歩進んで一歩後退しながら進んでいきます。受容は「あきらめ」から始まることが多いようです。「あきらめ」は居直ることや自暴自棄になることとは違います。「あきらめ」の気持ちは「容認」からやがて「克服」に変化します。そして両親は、これまでの価値基準をいったん解体し、「新しい価値観を構築」して、最後にはわが子を「承認」することが多いように見えます。つまり「この子でもしかたない」から、「この子がいい」と親が思えるとき、子どもは言ってみれば第二の誕生を迎えるのではないでしょうか。(いのちは輝く 松永正訓 中央公論新社 54~57ページ)

2025.01.09

コメント(0)

-

陶芸家河井寛次郎は自分の意見を押し付けることがなかった

陶芸家の河井寛次郎氏のお孫さんで、現在河井寛次郎記念館の学芸員をされている鷺珠江さんのお話です。祖父は押しつけがましいことは一切言いませんでした。私を見て、「今日は柿の種だね」「今日はメロンの種だね」のどちらかしかいいませんでした。子ども心に柿の種と言われた日は○、メロンの種と言われた日は△をもらったように感じていました。柿の種は大きくて黒光りし、ずっしりと生命力に溢れています。一方メロンの種は、中身がなくて白くてぬるぬるとして、ひ弱な印象があります。おそらく私の元気のない日はメロンの種だったのだと思います。子供は柿の種のように元気に日焼けをして、命を輝かせていてほしいという、祖父なりの励まし方だったのでしょう。これは随分時間が経った頃に気がついたことですが、柿やメロンとジャッジされても、「だから元気を出すんだぞ」などと言われたことは1度もありませんでした。それは私だけではなく、母に対してもそうだったようです。私たち3姉妹を公立校と私立校、どちらに進学させるべきか悩んでいたときに祖父は一言、「玉ねぎやジャガイモは押し入れに入れておいても芽を出すぞ」と声を掛けたそうです。しかもその時、「教育ママになるな」などと指摘は一切しなかったそうです。祖父は自分が自由であると同時に、相手の自由も尊重し、押しつけがましいことは一切しませんでした。(致知 2021年7月号)河井寛次郎氏は観念的な「かくあるべし」を妻や子どもや孫に押し付けることが一切なかったということがよく分かります。河井寛次郎氏は優れた陶芸家、書家であると同時に、優れた教育家でもあったのです。私たちは河井寛次郎氏に学び、配偶者や子供や孫、会社の部下や同僚に対して、自分の主義・主張を直接ぶっつけるのではなく、その結果がもたらす事実を伝えるようにしたいものです。これは森田先生が声を大にして私たちに伝えておられることです。ちなみに、河井寛次郎記念館は、京都市東山区五条坂鏡鋳町569にあります。

2025.01.08

コメント(0)

-

依存症について考える

精神科医の松本俊彦先生のお話です。薬物依存には3つのタイプがあります。①アッパー系(中枢神経興奮薬)・・・合法的なものとしてはカフェインやニコチンがあります。②ダウナー系(中枢神経抑制薬)・・・合法的なものとしてはアルコール、睡眠薬、抗不安薬などがあります。③サイケ系(幻覚薬)・・・大麻などのことで合法的なものはありません。コーヒーは誰でも毎日のように飲んでいます。好きな人は毎日10杯くらい飲んでいるという人もいます。カフェインは脳を活性化します。眠気が抑えられたり、一時的に疲れが回復したりします。ただし毎日飲んでいると効き目が薄くなってきます。そして大量摂取するようになります。最終的に依存症になります。その弊害は、中枢神経のバランスが崩れてきます。効果が薄れたときに虚脱感がやってくるようになります。どうにもだるくて、身体が動かない。やる気も出なくなり、電池が切れたような状態になる。こうしたリバウンドのような状態を「離脱」症状といいます。救命救急センターの医師の話では、ここ数年カフェインの急性中毒症状で緊急搬送される人が増えているそうです。1日のカフェインの摂取量が1000~5000mgになると危険です。ちなみに缶コーヒー1本には100~150mgのカフェインが含まれています。カフェインの錠剤を摂取するようになると依存症リスクが高まります。次に酒は百薬の長などと言いますが、アルコール依存症になると大変です。日本酒を毎日3~4合(1合は180ml)飲んでいると、男性なら10年、女性なら6年でアルコール依存症のリスクが高まります。飲酒で上司や同僚に暴言を吐く。暴力を振るう。性的に興奮して反社会的な行動をとる。頻繁に人間関係のトラブルを起こすようになります。これから仕事をしなければいけないのに飲酒をする。車の運転をしなければならないのにどうしても飲酒が止められない。湯水を飲むような感じで果てしなく飲み続ける。こういう人は極めて危険です。アルコール依存症は、急に止めたときのリバウンドが大変つらい病気です。禁断症状などとも言われますが、イライラし、手が震え、汗が止まらず、不快感が体中を襲います。ひどい場合には、幻覚の症状や、てんかんの発作を起こすこともあります。体調不良だけではなく、経済的な困窮、家庭不和、職場追放の原因ともなります。アルコール依存症に陥ると医師の治療を受け断酒会などの自助組織のお世話になることになります。(世界一やさしい依存症入門 松本俊彦 河出書房新社 参照)依存症はカェイン、アルコール、ネットゲーム、ギャンブル、薬物、風俗、買い物、ローン、摂食などがあります。脳の報酬系神経回路と防衛系神経回路のバランス維持機能が破壊され、報酬系神経回路が暴走している状態です。私は一時期、パチンコ依存症で苦しみました。自分の意志とは関係なく、足が勝手にパチンコ屋に向いてしまうのです。貯金も手あたり次第引きだして使うようになりました。私の場合は、このままの状態が続くと人生が終わってしまうという気持ちがわずかに残っていたのが幸いしました。会社では経理業務をしていましたが、会社のお金に手を付けることはしませんでした。家では夫婦喧嘩ばかりしていましたが、最後は通帳やカード関係をすべて取り上げられて、妻の指揮下に入って生活していました。毎日1000円しかこずかいをもらえませんでした。今考えると第三者による強制力が働かないと、依存症からは抜け出すことはできないというのが実感です。また少しでも気を抜くような行為をとると、すぐに元の木阿弥になります。私と同じようにギャンブル依存症に陥った人は、会社の周りに借金回収業者がうろついていました。夫婦ともにギャンブル依存症に陥ったため最後は自己破産しました。財産のみならず、最後は最愛の家族とも離れ離れになってしまいました。

2025.01.07

コメント(0)

-

☆主観的事実と客観的な事実の両面から考える

11月号の生活の発見誌からの引用です。自分の「生の欲望」がわからないという人がいますが、これは自分の「本心」と言い換えると分かりやすいのではないでしょうか。これは大きな人生の欲望というだけではなく、日々刻々と感じる卑近な場面での本心も含みます。例えば朝起きるときにもっと寝ていたい、しかし我慢して起きて出かけなければならない、どちらが自分の本心かということです。どうしなければならないではなく、本心に従えばいいことです。相反する感情は常に起こる感情の事実(精神拮抗作用)ですから、否定する必要はありません。そのなかでどちらが本心であるかを見極めてその本心に従うことです。この記事は、社会人としてなすべきことが目の前にあるのに、気分に振り回されて回避してしまう人にとって参考になる話です。ここでいう気分というのは、しんどい、面倒だ、やる気が出ない、どうせ無理、無駄だ、辛い、イヤだ、嫌いだ、気が向かないなどというマイナス感情のことです。これらは主観的な感情の事実とも言います。要するに本音のことです。この感情は自然現象であり人間がコントロールできるものではありません。対応方法としては、排斥するのではなく、湧き出た感情にきちんと向き合うことです。間違ってもマイナス感情を汚物のように取り扱ってはいけません。さて、主観的な事実に対しては、客観的な事実があります。客観的な事実のことも加味して次にとるべき行動を選択することが大事になります。仕事をしている人では与えられた仕事の責任をきちんと果たすことです。無責任な仕事をしていると、社内での人間関係が悪化します。また退職勧奨を受けることになります。人と一旦約束したことは、ドタキャンするようなことは避ける必要があります。神経質な人は、主観的な事実だけを基にして次の行動を決定しようとします。客観的事実を考慮していないのです。これが最大の問題です。その時の行動は消極的、短絡的、無責任、回避的な気分本位の行動となります。これが周囲の人にどんなに迷惑をかけているか。また気分本位の行動は暇を持て余し、自分の成長の機会を奪ってしまいます。客観的な事実を加味して行動することは、最初は注射針を打たれるような痛みがあります。それを我慢して行動していると、ブルーオーシャンの輝かしい未来が開けてくることを忘れないようにしたいものです。

2025.01.06

コメント(0)

-

欲望の達成を「かくあるべし」にすり替えないということ

森田では現実的な不安と神経症的な不安を分けて考えます。現実的な不安は面倒でも、気がすすまなくても積極的に行動しないと後で大きな問題になるというものです。「不安は安心のための用心である」という言葉をスローガンにして不安の解消に向けて取り組むことが大切です。一方、精神的な不安は、欲望があるから発生していると考えます。ここでの目の付け所は不安ではありません。自分の欲望に焦点を当てて、自分の欲望は何かをはっきりさせることです。具体的な対応としては、不安を抱えたまま課題や目標、興味や関心のあることに向かって切り替えていくことです。ただし、欲望を無制限に追い求めると弊害が大きくなります。欲しいものは何でもすぐに手に入れたいと考えたとしても現実的には難しい。にもかかわらず、返済能力を超えてローンを組んでしまうことがあります。返済のために必死で働きますが、リストラ等で退職すると、多額の負債を抱えることになってしまいます。欲望が暴走すると人間関係は支配―被支配の縦の人間関係になります。太古の昔から人間は欲望が独り歩きしていざこざ、紛争、戦争を繰り返してきました。本来人間には精神拮抗作用という機能が標準装備されています。不安がでてきて欲望の暴走を制御しているのです。不安と欲望のバランスの維持を心がけて生活しないと人類の繁栄は望むべくもありません。世界上で核爆弾が何万発もある状況では、追いつめられた人が破れかぶれになって核の使用に踏み切ることは十分に考えられます。最初欲望の達成に向かって努力精進しているうちは何の問題もありません。しかし達成困難な欲望を、是が非でも必ず達成しなければならないと考えるようになると、すぐに「かくあるべし」という観念にすり替わってしまうということを忘れてはなりません。生の欲望の達成という崇高な目標が、自分を否定する凶器に変身してしまうのです。恐ろしいことですが、この二つは紙一重なのです。自分の立ち位置を天高く雲の上にとり、地上にいる自分の現実をきびしく批判・否定するようになるのです。森田理論でいう思想の矛盾で苦しむようなことになります。私はバランスという面ではサーカスの綱渡りを思い浮かべます。長い物干し竿のものを持ってバランスを維持しながら注意深く前進しています。物干し竿の両端に欲望という重りと不安という重りがついていると考えています。このバランスをとることを忘れると落下して網が張ってないと大けがをするか、最悪命を落としてしまいます。生の欲望の達成が「かくあるべし」にすり替わらないように心がけることが肝心です。

2025.01.05

コメント(0)

-

タイマーの活用について

私はZOOMの会議などで発言することが多いのですが、その際タイマーをセットするようにしています。司会者の方があらかじめ「お一人5分以内で発言してください」といわれればその指示に従います。発言するときはミュートを解除して、タイマーをセットして話し始めます。タイマーは目の前に置いて時々確認するようにしています。話し足りないときもありますが、それでも時間内に終わるように心がけています。自己紹介の場合は、その場の雰囲気を見て、たとえば3分以内に終わらせようと思えば、家で練習しておけばインパクトのある自己紹介が時間内に終わります。タイマーはダイソーなどの百均で販売していますので簡単に手に入ります。集談会などで時々時間を無視して長々と話しされる方がいらっしゃいます。以前は5分を超えると鐘を鳴らしていましたがあまり感じの良いものではありません。予め司会者が参加者数と時間をみて、一人当たりの発言時間を伝えるようにした方がよいと思います。そして時間が超過したときは、「あと1~2分くらいでまとめていただけませんでしょうか」とお願いした方がよいと思います。このブログは1時間以内に原稿を完成させないと、それまでの作成途中の原稿はすべて消去されてしまいます。それまでに作成した投稿原稿が瞬時に消去されるのですからたまりません。私はタイマーをセットして、作成し始めてから40分経過すると、一旦下書き保存しています。そうしないとついうっかりして、1時間の制限時間を超過してしまうことがあるからです。下書き保存を再度呼び出すと、また一からカウントされるのです。時間の有効活用は、森田の「物の性を尽くす」に関係があります。私は森田学習の中で時間の使い方で参考になったことがあります。30分おきに手掛けることをどんどん変えていくというものです。いくら弾みがついても、30分経てばいったんそこで止めて次の課題に取り組むというものでした。これを規則正しい生活に組み込んでいけば、生活が充実してくるはずだと考えました。今では「なすべきをなす」というのは、規則正しい生活習慣を作り上げることではないかと考えています。その生活に凡事徹底をとり入れれば鬼に金棒となります。限りある時間の有効活用を心がけることで、神経症から縁が切れるというのが私の実感です。森田では「休息は仕事の中止ではなく仕事の転換にあり」と言われています。この考え方も時間の有効活用の考え方だと思います。

2025.01.04

コメント(0)

-

雑談恐怖を抱えた人のお悩み相談

その方は食品の配送センターで働いている方です。入社6か月目です。渡たされた指示書に従ってお店に配送する商品をパレットに集めてフォークリストでトラックに運ぶ仕事です。5人くらいの班でチームを組んで仕事をしていますが、基本的には割り当てられた仕事を一人でしています。絶えず助け合いながらチームで仕事をしているというわけではありません。上司は包容力のある人で、尊敬できる人だそうです。同じ班の人とも今のところ取り立てて問題を抱えているわけではありません。その方の悩みは、同じ班の人と和気あいあいの人間関係を築くことができないというものです。みんなの前で緊張して冗談を言い合うような人間関係にならない。雑談が苦手で根暗な奴だとみなされて仲間外れにされないかというものです。この方の悩みを森田理論で考えてみましょう。この方は、同僚と冗談を言い合いながら和気あいあいとした楽しい人間関係を築いていきたいという強い欲望を持っておられます。欲望というよりもそうでなければいけないという「かくあるべし」が強く、現実の自分を否定している状態です。理想と現実のギャップで一人相撲をとって苦しんでいるような状態です。この場合は、自分の「かくあるべし」を自覚することが必要になります。自覚するだけでよいのです。間違っても是非善悪の価値判断をしないことです。次に自分はウイットに富んだみんなが喜ぶような冗談を口にするようなことはできないと素直に認めることです。そんな人でなくても同僚が自分を認めてくれるような方法を考えて実行に移すことです。考えられることは、まずあいさつをきちんとする。雑談の場が苦痛だからといって雑談の場を避けるのは問題です。苦痛でも雑談の場に加わって聞き役に回る。無理をしてしゃべる必要はありません。そしてうなずいたり、愛想笑いをする。入社して6ヶ月目ということですが、仕事は問題なくできていますか。対人関係で気を使っていると、仕事上で思わぬミスや失敗をすることがあります。会社は仕事で貢献して給料をもらうという目的を軽視してはいけません。それ以外では、相手が気を悪くなるようなことを平気で口にするような人は、会社の中で孤立しています。この言動は後で後悔することはないか自問自答して、軽率な言動は控えることです。相手と勝ち負けをかけて自分が上か相手が上かの縦の人間関係を意識している人は、遅かれ早かれ孤立の道を歩む可能性が大です。いずれにしても森田理論学習を続けて人に役に立つことをコツコツと実践していくことです。

2025.01.03

コメント(0)

-

人生の苦難に敬意を払うということ

諏訪中央病院名誉院長の鎌田實先生のお話です。人生は面白いこともいっぱい与えてくれるけれども、一方ではどんなに恵まれた人にも必ずどこかで苦難を与えるんじゃないかと私は思うんです。そして、その人生が与えた苦難に対して敬意が払えるか、握手することができるかが、生きる意味になってくるのかなと思います。(致知11月号 18ページ)ガンになる人がいます。自然療法家の市川加代子先生は、ガンになって相談に来られた方には「ガンですか。おめでとうございます」と言うんです。病は自分の命を紐解き、見つめ、変えていくための機会に、逆に言えば病気にならなかったら見えてこない世界がある。産婦人科医の昇幹夫先生は、僕は赤ちゃんを産んだお母さんに、神さまが人間に子供を与えたのは、子育てが思うようにならないところに意味があるからだよと伝えるんです。最も思うようにしたいのが我が子で、最も思うようにならないのが我が子です。(同書 69ページ)私は対人恐怖症で苦しんできました。会社で孤立し、一番苦しいときに長谷川洋三先生の「森田式精神健康法」で森田理論に出会いました。以来森田理論の学習を続けて37年になります。このブログを始めて間もなく13年です。神経症で苦しんだからこそ、森田との出会いがあったと思っております。森田に出会ったおかげで、人間としての生き方、不安との付き合い方、観念から事実を重視する生き方、神経質性格の活かし方、感情の法則、自然との付き合い方、仕事や趣味への取り組み方、人間関係の在り方、子育てのコツを一から見直すことができました。森田に出会うことがなかったら投げやりな人生で後悔と罪悪感を抱えたまま、無念の人生で幕引きとなっていたと思われます。人生は誰でも良いときもあれば悪いときもあります。つまり人生は一定ではなく大波、小波がうねっているということです。どん底に入るとき誰でももがき苦しみますが、耐えてなんとか生活を維持していると、必ずどん底の波は時間の経過とともに上向いてきます。どん底にいるとき、自分の運命を呪い、グチや弱音を吐いて現実を否定していると、決して波は上昇してくれません。どん底だと思っていたところは一番底で、その下に二番底、三番底が大きな口を開けて待っているということになります。神さまは、森田理論の「事実唯真」という言葉をスローガンにして、事実を受け入れて立ち上がろうとする人を救ってくれるのだと思います。二歩前進一歩後退の連続でも構いません。むしろその方が味わい深い人生となります。破れかぶれになって、人生を放り投げないことが肝心です。「おかげさま」「ありがとう」と感謝の気持ちで締めくくりたいものです。

2025.01.02

コメント(0)

-

謹賀新年

皆様あけましておめでとうございます。おかげさまでこのブログは毎日投稿して13年目を迎えることができました。ひとえにこのブログを支援して下さっている皆様のおかげです。この場を借りて厚くお礼申し上げます。目標はあと17年は続けてみたいと思っております。スローガンは次の言葉です。10年偉大なり、20年畏るべし、30年歴史なるさて正月といえばお雑煮ですが、喉を詰まらせる人がいます。生きがい療法の伊丹仁朗先生が誤嚥防止の話をされているのでご紹介したい。日本人の死因の第3位は肺炎だが、その70%は誤嚥性肺炎です。次のような予防法があります。身近な健康法です。①のどE体操・・・歯を食いしばって口をEというときの形にし、「イー」と10回発音する。②大口体操・・・10秒間口を大きく開け、「あー」というのを10秒間行う。③ペットボトル体操…ペットボトルを口にくわえて息を吸ってペチャンコにして、次に膨らませる。これを10回行う。現在インフルエンザが猛威を振るっています。我が家は昨年末コロナで苦しみました。体がだるく食欲がなくなり、意欲が減退しました。普段から緊張感を持って、手洗いやうがいやマスクを怠らないようにしたいと思っております。皆様も予防を徹底してください。

2025.01.01

コメント(0)

-

正岡子規にとっての生の欲望とは

正岡子規は結核を病み、35歳でその生涯を閉じた。死の前年に書いた「墨汁一滴」に子規はこう記している。人の希望は初め漠然として大きく、後漸く小さく確実になるならひなり。(人の希望は初めは大きく、その後はだんだんと小さくなっていくのが普通のことだ)病床の子規の希望は、初めから極めて小さいものであった。最初の4~5年間は、遠くまで外出できなくてもよい。庭を歩きまわることができれば十分だと考えていた。その後1~2年間は、庭を歩行することができなくても、自力で立ち上がることができればよいと思っていた。あまりに小さな希望かなと苦笑してしまった。一昨年の夏からは、立つことができなくても坐ることができればよい。これくらいは病の神様も許して下さるはずだと思うようになった。最終的には、私の希望はこれ以上ないぼど小さくなってしまった。この次は希望がゼロになるときなり。希望がゼロとなる時期は釈迦は涅槃と言っている。晩年の子規は脊髄が結核菌に侵されて、寝返りも打つことができなくなっていた。鴨居に取り付けた紐を操作してやっとわずかに体を動かしていた。その痛みはいかばかりかと思われる。私も尿道結石で針の先でつつきまわされるような痛みが続いたときは、不覚にもこのまま死んで楽になりたいと思ってしまった。放心状態でいつ人生に見切りをつけてもよいような状況である。子規の創作活動は痛みがいくらか和らいだときであった。痛みが和らいだとき、意気消沈して何もしないのではなく、ふつふつと創作意欲が湧き出てきたという。普通は緊張感から解放されて弛緩状態に陥るのではなかろうか。そして人生をあきらめて自分の境遇や運命を否定してしまう。そしてますますアリ地獄の底に落ちてしまう。子規の生き方を見ていると、人間はどんなに困難な状況に置かれても希望を捨ててはいけない。人間から希望を取り去ると生きていけなくなると教えてくれている。どんなに困難に状況に置かれても、運命を呪い、グチをこぼし、不平不満を口にしてはいけない。その現実を受け入れて、自分のやれる範囲で力の限りを尽くすことが大切だと教えてくれている。子規は死の一年前でも旺盛な食欲を持っていた。死病にとりつかれても、旺盛な食欲に支えられて最後まで希望を持ち続けた人であった。われわれも子規にあやかりたいものである。

2024.12.31

コメント(0)

-

神経症のことを考える比重を下げていく

臨床心理士の皆藤章氏のお話です。クライエントさんの状態がよくなっていく時は、風が涼しくなってきましたねとか、紅葉がきれいでしたねとか、外との繋がり、自然との一体感を感じるようになっていく場合が多いんですよ。しかし、現代はあまりに人間中心主義、個人主義が行き過ぎ、命の繋がりが見えなくなって、人の心にさまざまな軋みが生じているように思うんです。ですから、道端に咲く花など、もっと自分の外にあるものに目を向けて、自分のいのちを様々な関係性の中でとらえていくことが、よりよい社会、幸せな人生に繋がっていくのではないでしょうか。そのためにこれからも、一人でも多くの人の心に寄り添い共に歩んでいきたいですね。(致知11月号 命をみつめて生きる 鎌田實氏と皆藤章氏対談 19ページ)神経症で苦しいときは、頭の中が100%症状のことで一杯です。日常生活、仕事、子育て、他人への思いやりは蚊帳の外になっています。強迫観念症の私の場合、症状が治るというのは、症状と格闘している割合が90%、80%、70%・・・というふうに減少していくことだと考えています。そういう意味で皆藤章氏の話はとてもよく分かります。数年前私は生活の発見会の集談会に参加するために川べりを歩いていました。すると桜の花びらがひらひらと舞っていたのです。そしてハッとして桜の木を見上げました。満開の花がとても美しく優雅に見えました。桜はこんなにも美しかったのか、歩みを止めてしみじみと見上げました。川べりには無数の桜の木がこの世のものとは思えない輝きを放っていました。今までも桜の花は見ていたのですが、症状と格闘していたため感動することができなかったのです。美しいものを見て、美しいと感じる心を取り戻すことが大切なのだと思いました。私の症状からの回復はここから始まったのだなとしみじみと思い出します。そういう気持ちは、いったん火が付けば、どんどん広がってくることを感じました。今はベランダでは季節の花を欠かすことはありません。福助という大輪の大菊を咲かせることも経験しました。田舎では金木犀が甘いにおいを漂わせてくれるのが好きです。シャクナゲが赤い花をいっぱいに咲かせてくれます。アジサイは私の好きな花で、挿し木にも挑戦しています。家庭菜園は野菜の成長を楽しむことができます。私の田舎は花街道で売り出しています。季節ごとに、チューリップ、芝桜、藤、ひまわり、ダリア、タチアオイ、ユリ、アジサイなどが次々と見ごろを迎えます。

2024.12.30

コメント(0)

全5187件 (5187件中 1-50件目)

-

-

- 医師による催眠療法

- 今、どんな想念を持っていますか?そ…

- (2025-02-17 07:42:27)

-

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 藤沢七福神巡り 2025 江の島 龍口…

- (2025-02-16 23:24:40)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- 【水】が持つポテンシャルについて。

- (2025-02-17 08:00:10)

-