2018年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28):高野山へお礼参り

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク四国八十八ヶ所お遍路の旅・結願の翌日は高野山に向かう。四国八十八ヵ所のすべて巡礼が終わり結願すると高野山へお礼参りに行く習わしがあるのです。四国遍路は弘法大師の足跡を辿る旅でもあり、無事に八十八ヵ所を巡り終えた同行二人のご報告と感謝の気持ちをお大師様にお伝えするのです。高野山では今でも弘法大師が生きて瞑想を続けられているとされる、奥之院にある弘法大師御廟をお参りし、結願を報告するのです。途中、桜、桃が紅白に咲き乱れ祝福してくれた。そして高野山・大門に到着。高野山の入口である国道480号線に面したところにあった。高野山の総門であり、結界のシンボル。もともと高野山の入口は、鎌倉時代ごろまで九折谷という地区にありその頃は「門」の形ではなく鳥居が立っていたことが分かっていると。当時高野山に建てられたのが、鳥居だった理由としてはもともと高野山が丹生都比売神社の神領であったことが考えられると。現在の門が建てられたのは、今から900年前のことでこの時鳥居から門へと変えられた。また、800年には現在のような2階建ての楼門に建て替えられた。その後戦国時代に焼失したが、応其上人によって再建された。現在高野山に観光で赴いて目にすることのできる大門は、1705年再建。国の重要文化財・世界遺産。左右には金剛力士像が安置されていた。阿形像。大門のスケール感にマッチし非常に大きく日本国内で奈良の東大寺の仁王像に次いで2番目の大きさを誇るのだと。向かって右側に立つのが阿形像でその高さは546.0cm、京都の仏師・康意が造立。吽形像。左側に立つのが吽形像で高さ558.0cm、京都の仏師・運長が造立。大門の中央二本の正面の柱に掲げられた、「日々影向文」(にちにちようごうぶん)。これは高野山に伝わる「入定留身」の信仰の精神を伝える文章が。即身成仏した空海は死してなお多くの人のために祈りを捧げ続けてると言うことで、日々影向文の「弘法大師が高野山の樹下に身を留め、魂は弥勒菩薩の浄土である兜卒天の雲上に遊行し、毎日欠かすことなく、大師に縁ある遺跡に影向し検知する」という内容と同じことになると。大門に掲げられている「不闕日日之影向 (日々の影向を闕かさず)検知處處之遺跡 (處々の遺跡を検知す)」は「毎日欠かすことなく、大師に縁ある遺跡に影向し検知する」の部分に当たりると。高野山 壇上伽藍 配置図。そして次に中門へ。開創1200年を記念する主要事業として、天保14(1843)年に焼失した壇上伽藍の中門が172年ぶりに平成27年4月に再建された。新たな中門は、鎌倉時代の建築様式をもとに設計され、規模は東西25m、南北15m、高さ16m。平成26年10月23日から24日にかけて、四天王像が中門に運び入れられました。従来、中門には持国天と多聞天の二天王が安置されていたが、文化6(1809)年に起こった火災で焼失。その後、文政3(1820)年に中門が再建され、二天王も新たに造立されたが、23年後の天保14(1843)年、再び火災に見舞われ中門は焼失してしまった。しかしこの時二天王は救い出され、損傷の修復を受けた後長らく西塔に仮安置されていた。そして平成11年に根本大塔へと移され、現在に至っていた。今回の172年ぶりの中門再建により、この二天王は再び中門に安置されることに。また加えて、平成の大仏師・松本明慶の手によって現代ならではの作風に仕上げられた広目天、増長天の二天王が新たに中門に安置されることになり、平成の中門には四天王が揃うことになったと。「多聞天像」。上杉謙信の熱い信仰で有名な「毘沙門天(びしゃもんてん)」の別名の仏様。したがって、「毘沙門天(びしゃもんてん)」のこと。多聞天は、北の方角を守護する仏様。「持国天」。東の方角を守護する仏様としても有名。安置される位置に関しては、通例では、御本堂の本尊に向かい、右手前に安置される。持国天像のよく見かける姿は、革製の中国の唐の時代を連想させる甲冑姿に刀剣を手に持っている。「増長天」は平成の大仏師・松本明慶の手による仏。「増長天」は、南の方角を守護する仏様としても有名。胸に昆虫の蝉(せみ)がとまっている。この蝉の意味は蝉の鳴き声は遠くまで響き渡り、悪を退けるという意味合いがあるのだと。また、蝉は上空を飛び回って止まる木を見つけることから、”広くすみずみまで見通せる”の意味合いもあるのだと。「広目天」。「広目天」は、西の方角を守護する仏様としても有名。目を大きく見開いていた。「増長天」と同様に今度は昆虫のトンボがとまっている。これは「断じて悪を通さない、後へは引かない」という意味を持ち、前にしか飛ばない”昆虫のトンボ”で表しているのだと。金堂。高野山開創当時「講堂」と呼ばれていた「金堂」は、平安時代半ば頃より高野山の総本堂として重要な役割を果たしてきた建物。現存する金堂は、7度目に再建されたもので1932年(昭和7年)に完成したもの。内部には仏師・高村光雲による本尊・薬師如来(秘仏)が祀られており、内壁には木村武山による壁画が描かれていると。金堂を境内側から。六角経蔵。六角経蔵は「鳥羽法皇」の菩提(ぼだい)を弔う為に、皇后の「美福門院(びふくもんいん)が、1159年(平治元年)に建立した経蔵。 実は、この六角経蔵は、経蔵の基壇付近(少し高くなっている基礎の上付近)に把手があって、なんと時計廻りに回転させることが出来たのです。山王院。弘法大師は高野山の開創に際して、日本古来の神々と仏教との融和のため、高野山の地主神として、丹生明神(にうみょうじん)と高野明神の分霊を高野山の守護神として「御社(みやしろ)」に祀った。この「御社」の拝殿として山王院は建立されたと。御社。そしてこの小さな山王院本殿には神仏習合の原点ともいうべき重要な意味のある社。山王院本殿は、その重厚感のある造りからそれぞれが立派な堂のように見えるが、御社の拝殿として建てられたものであり、現在の建物は1594年に再建された。山王院本殿は、伽藍大塔の西に約100メートルも離れた少し高い場所に。御社の朱の鳥居。孔雀堂。もともとは鎌倉時代初期の正治元年(1199年)、京都・東寺の延杲(えんごう)が雨乞いを成就させたことがきっかけとなり、後鳥羽上皇の命により建立された。 現在の建物は昭和元年の大火で焼失、昭和58年(1983年)に再建されたもの。准胝堂(じゅんていどう)。弘法大師が得度の儀式を行う際に自ら造立したという本尊、准胝観音を祀る堂。伽藍が建立された当時は食堂に安置されていたと伝わっており、973年(天禄4年)頃にこの堂が建立されこちらに祀られるようになったと伝わっていると。幾度も焼失し現在の堂は1883年(明治16年)に再建されたもの。御影堂。弘法大師の持仏堂として建立されたが、後になって真如親王直筆の「弘法大師御影像」を奉安したことから御影堂と名づけられた。大塔の鐘。弘法大師が大鐘の鋳造を発願され、真然大徳の時代になってようやく完成したと伝わる「大塔の鐘」。火災等により度々鐘楼が焼失し、改鋳が繰り返され現在の銅鐘は、1547年(天文16年)に完成したもの。直径が約2mと非常に大きく、日本で4番目に大きな鐘であったことから「高野四郎」の愛称で呼ばれるようになったと。根本大塔。高野山のシンボル、高さ48m。愛染堂。四海静平、玉体安穏を願い後醍醐天皇の御願により1334年(建武元年)に建立された。本尊として愛染明王を祀り、愛染明王護摩と長日護摩が行われる場所。災害に何度か遭い再建されており、現在の堂は1816年(文化13年)に再建されたと。 不動堂。大会堂。鳥羽法皇の皇女・御辻斎院内親王が父帝の追善のために建立された堂で、元々別の場所からこの場所へ移された。徳川時代から大法会がある時にまずこの堂に会して行列を整える事から大会堂と呼ばれていると。現在の堂は、1848年(嘉永元年)に再建されたもの。本尊に阿弥陀如来を祀り、脇侍に観世音菩薩と勢至菩薩が祀られている。 三昧堂。済高座主が929年(延長7年)に建立した堂で、済高がこの堂で「理趣三昧」と言う儀式を執り行っていたことにより三昧堂と呼ばれるようになった。元々は総持院境内にあり後に伽藍に移された。この時修造に西行法師が関わったと。現在の堂は1816年(文化13年)に再建されたもの。東塔。白河法皇の御願により1127年(大治2年)に創建された塔で、本尊に尊勝仏頂尊、脇侍として不動明王、降三世明王の二尊が祀られている。江戸時代に塔が再建されたが、1843年(天保14年)に焼失し、その後再建されていなかったが、1984年(昭和58年)に現在の塔が再建されたと。手水舎。手水舎前から東塔、大会堂、根本大塔を見る。蓮池の太鼓橋を渡る。弘法大師像。金剛峯寺の参拝に向かう。壇上伽藍の東端のメイン道路に面した金剛峰寺表門。金剛峯寺・正門。金剛峯寺の建物の中で一番古く、文禄2年(1593年)に再建されて以来、今日まで建っていると。金剛峯寺伽藍。主殿は、秀吉が亡母の菩提を弔うために建立した建物「金剛峯寺」という名称は、弘法大師が『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)』というお経より名付けられたと。東西60m、南北約70mのこの主殿(本坊)をはじめとした様々な建物を備え境内総坪数48,295坪の広大さと優雅さを有していると。主殿の中には、歴史に名を残す狩野探幽筆の襖絵『松に群鶴』、豊臣秀次切腹の「柳の間」にある山本探斉筆の襖絵『雪柳白鷺』、豪壮ながら生活感が溢れた台所など見所が多彩。経蔵。天水桶。金剛峯寺の屋根は檜の皮を何枚も重ねた檜皮葺(ひわだぶき)になっていた。その屋根の上に、桶が置かれています。これを天水桶という。これは普段から雨水を溜めておき、火災が発生したときに、火の粉が飛んで屋根が燃えあがらないように桶の水をまいて湿らし、少しでも類焼を食い止める役割を果たすと。鐘楼。金剛峯寺の前身である青巌寺の鐘楼とのこと。そして奥の院入り口まで進む。奥の院参道を進む。奥の院参道ガイドマップ東日本大震災物故者慰霊碑。阪神淡路大震災物故者慰霊碑。花菱アチャコ句碑が右側に。加賀 前田家二代利長墓所。安芸 浅野家 墓所。蓮花院 墓所。結城秀康石廟。肥前島原 松平家墓所。奥の院 御供所に到着。弘法大師の御朱印を頂きました。護摩堂。水向地蔵。高野山奥の院。高野山信仰の中心であり、お大師さまが入定されている聖地。諸大名の墓石や、祈念碑、慰霊碑の数々が樹齢千年に及ぶ杉木立の中に立ち並んでいた。御廟橋より先は写真撮影禁止。正面に大師廟が見えた。そして弘法大師廟にて四国八十八ヵ所のすべて巡礼が終わり結願した事を弘法大師様に報告したのでした。2015年9月3日に日本百名城スタンプラリーと共にスタートした私の四国遍路旅は、この時には1番発願寺そして88番結願寺を含め飛び飛びに11寺の参拝を完了。そして本格的には2017年10月14日にスタートし、1番から26番そして65番から87番札所を巡り残り33寺となっていた。そして今回27番札所:神峯寺をスタートし66番札所:雲辺寺で無事四国拝十八箇所遍路結願を成し遂げることが出来たのであった。88番札所:大窪寺も訪ね、結願証を頂き、また無事に旅を終えたお礼に1番札所に戻ってもう一度参拝する方法が昔から行われおり、この「お礼参り」も完了。更に88ヶ所すべての札所を巡り、お遍路を結願した後に高野山に行く「高野山参り」もこの日に済ませたのであった。お遍路は1200年前に弘法大師空海が四国で修業をした足跡をたどる旅。その流れで、弘法大師が眠る高野山奥之院へ結願の報告をしに行ったのです。昔は世捨ての旅として知られた、全行程1,400Kmにもおよぶ厳しい道のりの四国八十八ヶ所巡り。かつてのお遍路は、家内安全・病気平癒・先祖供養など、現世や将来を願う祈りの旅であった。しかし今回の私の四国八十八ヶ所巡りは健康のため、ストレス解消のため、自分自身を見つめ直すためそして観光としてなどなど、さまざまな目的で巡って来たのであった。日本百名城スタンプラリーそして四国八十八ヶ所巡りも完遂し次は何を・・と考えているのである。そして5月22日~29日まで人気上昇中のウズベキスタンに行くのである。中央アジアの国の1つで何世紀もシルクロードの中心として栄えた古代オアシス都市が多く点在し、かつてはこの地をアレクサンドロス大王やチンギス・ハンが活躍し支配していたこともあるのだ。"青の都"、"イスラム世界の宝石"、"東方の真珠"と数々の異名を持つサマルカンド。あのアレキサンダー大王にもサマルカンドに遠征で到達した時に「話に聞いていた通りに美しい、いやそれ以上に美しい」と言わしめたと。サマルカンド・ブルーの象徴はレギスタン広場にある丸屋根を持つモスクや壮大なメドレセ(神学校)群。他にも巡礼者が絶えないシャーヒズィンダ廟など見どころ満載なのである。古代ペルシャ時代からカラクム砂漠の玄関口として繁栄したウズベキスタン西部の都市ヒヴァ。外敵からの侵入を防ぐために、外壁(デシャンカラ)・内壁(イチャンカラ)と二重の城壁で街を守っていたのだ。城壁内は歩いて数々のモスク、メドレセ、ミナレットが観光するのだ。そびえ立つミナレット(尖塔)に登って一望すると、城壁都市であることが理解出来ると。ウズベキスタンの首都「タシケント」では第二次大戦後、当時、ソ連に抑留された日本兵がナヴォイ劇場を建設した。1966年にタシケントの街が壊滅した大地震が起こったが、なんとナヴォイ劇場は無傷で残っていたことで有名なのだと。18名のツアーであると添乗員から。多いに楽しんできたいのである。(5月20日記載) ・・・完・・・

2018.05.31

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27):88番・大窪寺、1番・霊山寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク88番札所:大窪寺雲辺寺からは坂道をひたすら下り、井川池田ICから徳島自動車道を利用し、88番札所の大窪寺を目指す。脇町ICで徳島自動車道を下り国道193号線から377号線を走る。そして88番札所:大窪寺に到着。駐車場に車を駐め境内に向かう。久しぶりの巨大な仁王門。この日は、仁王門ではなく更に進み二天門から境内へ。「八十八番 結願所」と刻まれた石柱が。二天門。木造の二天門と平成2年(1990年)に完成した西側から入る鉄筋の仁王門の2つがあるのだ。「結願修行大師」。本堂。本堂扁額『瑠璃光殿』。五大明王。納経所。「弘法大師」と書かれた扁額。御朱印とは別に「結願証明書」を頂きました。(※別料金で、2000円)。日付は平成30年3月30日。逆から読んでも平成30年3月30日とトリプル3の忘れられない日となったのです。弘法大師像。そして仁王門を境内から。鐘楼。----------------------------------------------------------------------------------------------------1番札所:霊山寺大窪寺で「結願証」を頂いた後は、お礼参りに発願の寺。一番札所・霊山寺を目指す。県道40号線から引田ICから高松自動車道で板野ICまで。そして1番札所:霊山寺に到着。大窪寺から霊山寺までの走行ルート。霊山寺入り口の発心の門。「発心・修行・菩提・涅槃」といい、人が悟りをひらいて心の平安を得るまでの4段階になぞらえているのだと。仁王門。お遍路フル装備のマネキン像の久しぶりの再会。池(泉水池)越しの大師堂。縁結び観音。多宝塔。鐘楼。赤子を抱く仏像と多宝塔。大師堂を正面から。弘法大師像。多宝塔。等身大の十三佛。本堂の灯籠は美しく何度見ても圧倒されるのであった。そしてあまり知られていないが、天井には立派な龍の天井画が。四国に龍の天井画があるのは、ここ霊山寺の他に、藤井寺(第11番札所)、太龍寺(21番札所)、清滝寺(第35番札所)の4カ所なのだと。不動明王像。再び大師像。十三仏を逆方向から。小さな滝の前に涼しげに。大師堂前から境内を。多宝塔と桜。大師堂。濃いピンクの桜は河津桜か?納経所横の天井に燕が。尾羽が長いのでオスか。「四国八十八ヶ所霊場・第1番札所・お礼参り」の日付入りの御朱印を頂きました。よくぞ八十八箇所霊場を巡ったものと感慨に浸る。 ・・・つづく・・・

2018.05.30

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その26):66番・雲辺寺(その2)

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク本堂に向かって境内を進む。本堂はコンクリート造り。「寺伝によれば、789年(延暦8年)に佐伯真魚(後の空海・弘法大師)が善通寺建立のための木材を求めて雲辺寺山に登り、この地を霊山と感得し堂宇を建立したことを起源とする。空海はまた、807年(大同2年)には秘密灌頂の修法を行い、さらに818年(弘仁9年)に嵯峨天皇の勅命を受けて本尊を刻んで、七仏供養を行ったという。後に「四国高野」と呼ばれ、僧侶の修業道場となり、貞観年間(857年から877年)には清和天皇の勅願寺ともなった。1098年(承徳2年)火災で全山消失するも、その後に鹿を追って当地に入った猟師米成は樹上に現れた観音菩薩の威厳にうたれ発心し堂宇の再建を果たした。平安末期の中興の祖と云われるにふさわしい願西上人が住職のとき、現存する本尊千手観音と毘沙門天が造られた。 鎌倉時代には、阿波守護の佐々木経高(経蓮)の庇護を受け、七堂伽藍が整えられ関所寺であった。 1311年(応長元年)には、京都西園寺家により寺領が寄進される。 1363年(貞治2年)には足利氏より法華経真読を依頼される。1577年(天正5年)に土佐を統一し、四国制覇を狙う土佐の戦国大名・長宗我部元親が雲辺寺を訪れ、住職の俊崇坊に四国統一の夢を語ったという。1987年(昭和62年)には香川県観音寺市側の山麓と雲辺寺ロープウェイによって結ばれ、訪れやすい寺となった。」巨鼇山 千手院 雲辺寺(きょごうざん せんじゅいん うんぺんじ)宗派 古義真言宗本尊 千手観音創建 延暦8年(789年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 徳島県三好市池田町白地ノロウチ763-2本尊真言 ”おん ばさらたらま きりく そわか”本堂内部。護摩堂。堂内には千手観音石像が。本坊。石輪くぐりをする旅友。すると目の前には「おたのみなす」が。「おたのみなす」はなすの腰掛けであると。『親の意見と茄子の花は万に一つのあだもない』なすの花は全て実になるということからの縁起物であると。「おたのみなす絵馬」再び本坊。 「千手院 雲辺寺」と書かれた扁額。ロープウェイのりば方面に向かう。左手に大師堂。多くの五百羅漢が参道に。弥勒堂。展望館の屋上に立つ毘沙門天像が見えた。毘沙門天像をズームで。展望塔入口。展望塔内部は螺旋状スロープが設けられていた。スロープ横の壁にあった七福神の絵。四国八十八箇所の版画も札所番号順に。版画を楽しみながら螺旋のスロープを上って行く。25番札所:津照寺と26番札所:金剛頂寺。36番札所:青龍寺。雲辺寺よりも高台に位置するので、360度の眺望が楽しめるのであった。右手の赤い屋根はロープウェイ頂上駅。標高1000mの県境杭と香川県と徳島県の境界。瀬戸大橋 竣工記念碑。「山頂駅」の近くには、五鈷杵が掲げられた記念碑が。香川県の名産品でもある「庵治石」が使われていて、霊場の数にちなんで88段になっており、「雲辺寺」をあらわす66段目は赤色の石にしているという凝った造りの記念碑。雲辺寺 ロープウェイ 山頂駅の赤い屋根にはソーラーパネルが。雲辺寺 案内板。雲に手が届きそうな高さの雲辺寺山と、樹齢数百年高さ数十mにもなるスギやヒノキの巨樹。御詠歌「はるばると雲のほとりの寺に来て 月日を今はふもとにぞみる」に詠まれた通りの雄大な風景が。山頂駅内部には各種のお土産が並んでいた。「おむかえ大師」。「厄除 交通安全 祈願所」と刻まれた石碑。ロープウェイの山頂駅と雲辺寺との間の参道脇に五百羅漢像が立ち並んでいた。怒り、驚きの表情の五百羅漢。こちらは穏やかな悟りを得た表情。七重の塔。釈迦涅槃像。千手観音。五百羅漢 説明板。釈迦入滅後の第1回の経典結集(けつじゅう)、および第4回結集のときに集まったという500人の聖者。また、その像のこと。仁王門の裏側には巨大な草鞋が。両側に。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。これにて四国八十八ヶ所お遍路の旅の「結願」です。時は2018年3月30日 金曜日 7:30。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。四国八十八箇所お遍路の旅を「結願」し、雲辺寺を後にし88番札所:大窪寺を目指す。吉野川に架かる徳島自動車道の高架橋。山桜を車窓から楽しむ。結願し「桜咲く」。世界の洋らん あんみつ館の案内表示番。シンビジウム生産世界一の評価を受ける「河野メリクロン」が設立した洋蘭展示館。満開の桜並木が見事。 ・・・つづく・・・

2018.05.29

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その25):66番・雲辺寺(その1)

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク66番札所:雲辺寺この日は4月30日(月)、早朝の新居浜駅。若き頃、何度も利用した駅であるが、様変わりして美しい近代的な駅に変身。この日もホテルを早朝6時に出発。新居浜ICから松山自動車道を利用してひたすら東に向かう。高速脇の山には満開の桜が次から次と迎えてくれた。この日の日の出。時間は6:15。三島川之江ICで下り、国道192号線を利用して66番札所:雲辺寺を目指す。前日は64番・前神寺で参拝を終えたのであるが、次の65番札所:三角寺は四国八十八ヶ所お遍路の旅・1回目で既に制覇済みなのであった。そして67番札所~88番札所までも既に参拝済みのため、この66番札所:雲辺寺が結願の寺なのであった。四国中央市手前からの瀬戸内海の朝。桜を楽しみながら進む。左折し県道268号線を走ると三好市池田にある池田福助(株)井ノ久保工場横が。そして山道をひたすら上る。66番札所 雲辺寺まで6kmの標識が。更に狭い山道を進む。そして駐車場に到着。時間は7:05。新居浜から松山自動車道を利用して雲辺寺までの走行ルート。雲辺寺への参道入口には車両が進入できないように鎖付きのポールが。「午後5寺以降は入山はご遠慮ください」の表示板。雲辺寺までの参道を徒歩で上って行った。駐車場を上って行くと、前方に石垣の上に雲辺寺の建物が見えて来た。境内からの南方方向の山々の眺望。雲辺寺 境内配置案内図。「仁王門の脇に手水舎があり、仁王門をくぐり石段を上がると右手に鐘楼、正面奥には大師堂拝殿があり履物を脱いで回廊を回って裏に行くと、大師堂奥殿がある。大師堂拝殿の左手前のスロープーを降りていくと、コンクリートの本堂側面が見え、左に納経所がある。本堂の左に護摩堂さらに本坊がある。」「四国霊場第六十六番巨鼇山(きょごうざん) 雲辺寺」と刻まれた石碑。仁王門。阿形像。吽形蔵。「巨鼇山」と書かれた扁額。手水舎と茄子の形をした石碑に厄年が刻まれていた。雲辺寺御詠歌:「はるばると 雲のほとりの 寺にきて つきひを今は ふもとにぞ見る」が刻まれた石碑。再び手水舎を近くから。先ずは大師堂への階段を上る。右手には鐘楼が。一言観音。一言だけお願いを聞いていただける「観音様」。大きなサヌカイト(カンカン石)が。香川で産出される自然石で、叩くとキンキンと綺麗な音が鳴るので、楽器や風鈴も作られたりすると。地元の小中学校の宿泊学習ではこの石を拾って風鈴を作ったりするので、香川県民なら探せば小さいカケラが1つや2つある家庭も多いのではと。一言観音横の石仏。厄除不動。「厄除け不動明王」マニ車。大師堂前の燈明の灯。大師堂拝殿。「弘法」と書かれた扁額。大師堂内部。稚児大師像。大師堂でお参りした後は本堂方面の参道を進む。「慈母観音」。五社大権現の石鳥居。本坊が右手に。水子地蔵尊。霊水が湧く「水堂」。 ・・・つづく・・・

2018.05.28

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その24):マイントピア別子・東平

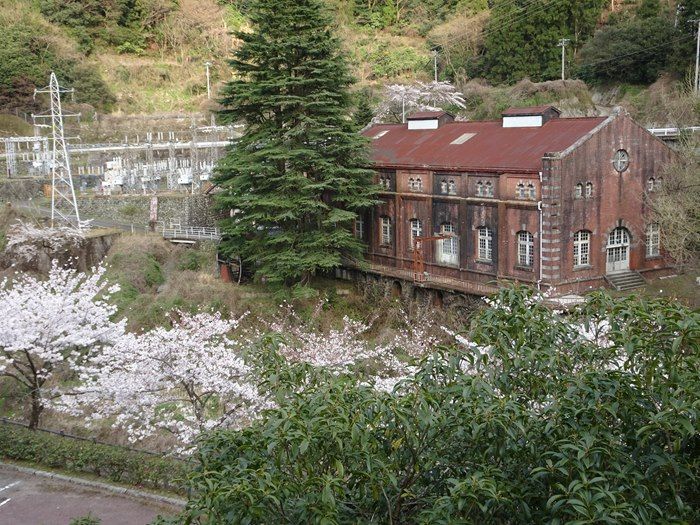

鉱山観光の後は道の駅で待っていてくれた旅友Sさんと合流し、マイントピア別子・東平(とうなる)ゾーンへ車で向かう。右手に旧端出場水力発電所が。写真の明治45年に完成した「旧水力発電所跡」。愛媛を代表する西洋建築物で、紅葉の時期は赤と黄色のもみじとのコントラストが美しい撮影スポットになると。狭い坂道を上って行く。大正5年から昭和5年までの間、別子鉱山の採鉱本部が置かれ、社宅・小学校・劇場・接待館が建てられるなど、昭和43年に休止するまで町として大変な賑わいをみせていたと。マイントピア熱し東平案内図。東平・駐車場。駐車場は広い。2,3百台は可能か。マイントピア別子東平(とうなる)ゾーンは、市内の中心部から車で約45分、標高約750mの山中の「東平」と呼ばれる地域にある。東平は、大正5年から昭和5年までの間、別子銅山の採鉱本部が置かれた所で、地中深くから掘り出された銅の鉱石を坑内電車で東平まで運搬し、そこで選鉱した後、貯鉱庫に貯め、索道を利用して、現在のマイントピア別子(端出場ゾーン)のある端出場へと輸送していた中継所となっていたところ。最盛期には、社員・家族を含めて約5,000人が周辺の社宅で共同生活する鉱山町でもあり、病院や小学校、郵便局、生協、プール、娯楽場、接待館などの施設も整備され、一時期の別子銅山の中心地として賑わっていた。当時の施設の多くは取り壊され、植林によって自然に還っていますが、貯鉱庫、索道基地、変電所、第三通洞、保安本部などの鉱山関連施設の一部が風化の痕跡を残しつつ現存し、中でも重厚な花崗岩造りの索道基地跡の石積みは、東平の産業遺産観光の目玉となっている。 駐車場から見下ろした索道停車道跡。遠く瀬戸内の海も見えた。索道停車道跡まで下りた家族もお父さんのカメラに向かって。住友別子鉱山上部鉄道は標高800メートル以上の地点を、急峻な断崖の等高線にほぼ沿う形で敷設されていた。路線は急カーブが連続し、線路用地は石垣を築き確保されていた。伊予鉄道に続く愛媛県で2番目の鉄道として下部鉄道と共に1893年(明治26年)に開業した。別子銅山で採掘された鉱石は、角石原駅で積み込まれ、途中交換駅の一本松駅を経由し、石ケ山丈駅で降ろされ、索道で下部鉄道の端出場駅に輸送された後、港へ運搬されていた。採掘技術の進歩により坑道から直接鉱石を下部鉄道に運搬できるようになると役目を終え、1911年(明治44年)10月7日廃止された。住友別子鉱山鉄道(すみともべっしこうざんてつどう)は、愛媛県新居浜市において鉱石輸送や旅客輸送を行っていた住友金属鉱山運営の鉱山鉄道の通称である。1973年(昭和48年)の別子銅山閉山を見届けた後、1977年(昭和52年)1月31日限りで下部鉄道も廃止されたと。東洋のマチュピチュと称されるこの山中の秘境の遺構群も、端出場と同じく今は子供やお年寄りでも安心して見れるようにきっちり整備されて公園のようで、資料館もある。インクラインは傾斜面や勾配を意味する言葉。現在220段の階段として整備されたこの場所には、当時、端出場から索道を通じて運搬された物資を索道基地で受け、さらに高地にある電車ホームへ運ぶための施設(ケーブルカーのようなもの)が整備されていた。斜長95m、仰角21度で、動力は電気巻上げ。複線の斜路は連動していて、片方が上がれば片方が下がる仕組みになっており、生活用品などが引き上げられ、坑木などが引き下ろされていたと。住友別子鉱山上部鉄道は標高800メートル以上の地点を、急峻な断崖の等高線にほぼ沿う形で敷設されていたのだが、そのルートは今や確認出来ない。貯鋼庫、索道基地跡 案内板。東平資料館の建物の左手奥に残っている鉱山鉄道のトンネル。マンプは坑道のことを「間符(マブ)」と呼ばれていたところからきている。現在は、当時の鉱山関連機械器具類が展示されており、人々の運送を担った「かご電車」が。索道に吊られていた「索道バケット」の実物も。索道停車道跡を横から見る。マイントピア別子東平(とうなる)ゾーンの見学を終え新居浜駅前のホテルに向かって山道を下る。国領川に架かる新田橋を渡り市内へ。そしてこの夜は、会社の大先輩で新居浜にお住まいのTさんと懐かしの宴を旅友と3人で。 ・・・つづく・・・

2018.05.27

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その23):マイントピア別子

64番・前神寺を後にし、国道11号線・讃岐街道を新居浜に向かって走る。東城交差点を右折しマイントピア別子に向かう。『山根公園』入口のオブジェ。「モニュメントは銅を基調にに豊かで潤いのある郷土の発展をめざし順風満帆、風を受け未来に向かって漕ぎ出すエネルギーを「動」の帆、恵まれた自然と共生しながらまちづくりを行う和を「静」の錨とし、また300年に及ぶ歴史と伝統を誇る太鼓台の幕、龍と鷲を象徴としてイメージしたもの」であると。マイントピア別子の入口を通過し進んで行くと「マイントピア別子」から1キロ位登ったところに"鋼鉄ループ橋"が見えて来た。青龍橋(延長700m、半径約65m)と呼ばれている橋。2003年度に着工し、ループ部分514mと前後の道路区間186mの2車線(幅6・5m)のループ橋。そしてその先には鹿森ダム。ここでUターンしてマイントピア別子へ。マイントピア別子。マイントピア別子 は、1691年に開坑し、1973年に閉山した別子鉱山跡につくられた別名世界的産業遺産の里。マイントピア別子 観光MAP。端出場(はでば)地区を開発した“ 端出場ゾーン ”は、道の駅を併設し、鉱山観光、温泉(ヘルシーランド別子)、砂金採りができるほか、バーベキューやグラウンドゴルフ、花園などがあり、一日楽しめる施設。東洋のマチュピチュと呼ばれる。道の駅 マイントピア別子。別子銅山最後の採鉱本部跡地を利用した鉱山のテーマパーク。日本初の山岳鉱山専用鉄道を復元した鉱山鉄道と観光坑道、炭酸泉・酸素泉の露天風呂や岩盤浴が楽しめる温浴施設「別子温泉~天空の湯~」、屋内型子ども用遊戯施設「あかがねキッズパーク」などがある。新居浜太鼓祭りの神輿。鉱山観光(観光坑道+鉱山鉄道)に向かう。ここ愛媛県新居浜市にある「別子銅山」は、元禄4年から昭和48年の閉山まで283年という長きにわたり銅を採掘し続けた日本三大銅山の一つ。さらに住友一社で採鉱された世界でも類をみない珍しい"大銅山"でした。現在は採掘された「東平(とうなる)」「端出場(はでば)」が一般に開放され、昔の偉業を今に伝えているのです。2階乗り場から乗車。時速10kmでのんびりと走りながら観光坑道に向かう。鉱山鉄道はトンネルの中に。当時のまま残された国の登録有形文化財のトンネル。日本最古のピントラス橋を渡る。端出場(はでば)駅~うちよけ駅までは333m。徒歩でも7分程度の道のり。アッと言う間にうちよけ駅に到着。駅のホーム横には様々な鉱山機械が展示されていた。そして観光坑道を開始。観光坑道 マップ。観光坑道に向かって橋を進む。橋の下には足谷川の清流が。坑口橋を渡ると、端出場坑道の入口。坑道内は、ひんやり涼しくて快適。年中16℃前後だと。中は江戸ゾーン、近代ゾーン、体験ゾーンと3つのゾーンがあり、まず始めは江戸ゾーン。旧火薬庫を利用した坑道の中は、江戸時代の採掘の様子を再現した人形があり、サザエの貝殻で作った明かりを手に坑道に入る、運搬夫や採掘夫がリアルに描かれていた。物資豊かな現代では考えられないような苦労をして採掘していたことがよく解った。坑道を奥に進んでいく。坑道内温度は13.1度。切上り長兵衛 (きりあがりちょうべえ)。掘り子として各地の鉱山ではたらく。元禄(げんろく)3年(1690)伊予(いよ)新居郡立川銅山近くの別子山で銅の大鉱脈を発見し、翌年住友家が別子銅山を開発するきっかけをつくった。坑道を上向きにほりすすむのを得意としたので、「切上り」とよばれたと。歓喜坑。歓喜坑は別子銅山発祥の記念すべき最初の坑道。この名の由来は、時は江戸1690年田向重右衛門一行が苦心して山中を調査し、このあたりで露頭を発見して試掘し、有望な鉱床が見つかり大喜びしたことがこの名の由来。この歓喜坑が開かれたのは1691年と。坑道内に観光客の姿は少なかった。負夫(運搬夫)と堀子(採掘夫)は分業になっており、サザエの貝殻で作った明かりを持って内部に入ったと。堀子はのみとつちを使って手作業で掘って行ったと。掘場(つぼ)。採鉱は主につちとのみなどを使い、手作業で行われた。また、地表近くで通気の良いところでは、薪に火をつけ、この熱で砕き、鉱石を採る方法も使われたと。湧水の引揚げ。鉱石を採ると石の目を伝わって水が溜まり、採鉱が難しくなる。そこで、湧水を昼も夜も坑外へくみ出す作業が行われた。坑口と風呂場。別子銅山では、歓喜坑を出るとすぐに共同浴場があり、便利に作られていた。銅山で働く人々は、その日の作業を終えると風呂で疲れを癒したと。砕女小屋(かなめごや)。運び出された鉱石は、男が大割した後、砕女(かなめ)と呼ばれる女性たちによって、金槌(かなづち)で3㎝角位くらいの大きさに砕かれ、色の濃淡によって選別されたと。銅の精錬工程。焼鉱→「一番吹き」または「鉑吹き(はくぶき)」→そしてこの「二番吹き」または、「真吹(まぶき)」。焼鉱を珪石、木炭とともに、吹床(ふきどこ)に入れ、「ふいご」で風を送って熱して溶かすと、成分の比重によって、”カラミ”と”カワ”に分離する。”カラミ”は銅をほとんど含まない鉄分の多い残りカス。”カワ”は、銅成分を含んだもの(硫化銅)で、”カラミ”に比べ比重が重く、下に沈む。”カワ”を真吹床に入れ、前工程と同じように、珪石とともに木炭の加熱で溶かす。すると、さらに”カワ”の中の硫黄分が亜硫酸ガスとなって発散し、硫化鉄は珪酸鉄となって除かれ、硫化銅は酸化されて銅分97~98%となる。これを「粗銅(そどう)」という。輸出用の粗銅は棹銅の形にされる。仲持ち。仲持ちとは、運搬夫(婦)のこと。銅山から、行きは粗銅や半製品の銅のかたまりを、帰りには米や味噌などの生活品を運んだと。 粗銅改め。山でつくられた粗銅は、山役人の立会のもとに、つくられた量を計られた。当時、銅山税として、生産量の13%が幕府に納められていたと。観光坑道の中に設けられた「江戸ゾーン」の奥には「近代ゾーン」と「体験型ゾーン」が。この動く巨大ジオラマは、別子銅山(旧別子・東平・端出場)の明治から昭和の模様を一か所に集約したもの。山神社。山神社とは、昔から鉱業を行う者が信仰した大山積神をまつるもの。人々は坑内にこの神をまつり、作業の無事を祈ったと。や別子銅山 足谷川周辺史跡めぐり案内図。観光坑道の一番奥にある「体験型ゾーン」では、別子銅山での作業内容を遊びの中から学習することができる。仲持ち体験。当時の女性達が背負っていたという30kgの荷物を持ち上げる体験が出来る。そして帰路も鉱山鉄道に乗って。 ・・・つづく・・・

2018.05.26

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その22):64番・前神寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク64番札所:前神寺(まえがみじ)横峰寺を後にし平野林道の坂道をひたすら下る。途中料金所前を通過。平野林道の往復料金は普通車1,850円、マイクロバスは2倍の3,700円と高価?駐車料金を500円と考えれば、片道は普通車で650円前後。冬季の積雪被害等の維持管理費を考えるとビックリするほど高くはないかとも・・・・・。再び車窓から黒瀬湖の眺望を楽しむ。国道11号線を右折し、前神寺方面に向かうと正面に石鎚神社の一ノ大鳥居が。二ノ鳥居の手前を左折し、讃岐街道を進むと、前神寺の大きな駐車場に到着。駐車場の周囲には桜が満開で迎えてくれた。横峰寺から前神寺までの走行ルート。車を降り散策開始。前神寺 境内配置案内図。「惣門をくぐって参道を進み左に折れて薬師谷川をわたると右手に手水場、鐘楼が左手に庫裏・納経所がある。そして右に折れると左に大師堂、穴薬師が右には金毘羅堂、修行大師像、水子地蔵菩薩像が並び、浄土橋を渡ると右に水が滴り落ちるお滝不動明王像、弁財天祠、稲荷社祠がある。石段を上がるとすぐに護摩堂、薬師堂があって、最も奥に本堂が建つ。本堂右の丘に石鉄権現堂がある。参道の鬱蒼とした杉・檜の木立や古い灯籠が何基も立ち並ぶ境内には、老樹が生い茂り、深山幽谷の佇まいを見せている。」惣門を背に境内に向かって進み極楽橋を渡る。三界萬霊像。手水舎。鐘楼。祖師「善識上人」左と「善尭上人」。現住職は佐々木善康氏とのこと。大師堂。金比羅大権現。金比羅大権現の隣の石塔。その隣に弘法大師像。水子地蔵菩薩像。十三仏像。浄土橋を渡る。お滝不動尊。1円玉を投げて、貼りつくとご利益があると。不動尊にはたくさんの硬貨が貼りついていた。中には5円玉10円玉も。護摩堂。本尊は不動明王。弁財天。薬師堂。江戸時代には西条藩主である松平家の信仰も集め松平氏は東照宮をまつり、三葉葵の寺紋を許したとのこと。石鉄権現堂への石鳥居と階段。御札、お守り等の売店。多くの石仏が並ぶ。本堂。「役小角によって開かれた霊峰石鎚山 (1982m) の麓にあり、役小角が石鎚山で修行を積んだ後、蔵王権現を感得し蔵王権現像を彫り、後に病気平癒を祈願し成就した桓武天皇(782年〜805年)によって七堂伽藍が建てられ金色院前神寺として開かれたと伝えられる。文徳天皇、高倉天皇、後鳥羽天皇、順徳天皇、後醍醐天皇など多くの歴代天皇の信仰が厚かったことでも知られる。後に空海(弘法大師)も巡錫している。このとき空海は2度石鎚山を登ったといわれる。当寺は、横峰寺とともに山頂の弥山に存在する石鉄権現の別当寺にあたり、東側の遥拝所でもあった。江戸時代には西条藩主である松平家の信仰も集め松平氏は東照宮をまつり、三葉葵の寺紋を許した。本寺は里前神寺と称されることもあるが、これは海抜1400mあたりにある前神寺の出張所を奥前神寺と呼び区分するためでもある。奥前神寺は本来、現在の成就社であったが、明治の神仏分離令により分離独立し、奥前神寺と里前神寺ともに石鎚神社となり、当寺は廃寺となる。その時、本尊と権現像と僅かの寺宝は持ち出し、その後、1878年(明治11年)に現在地に里前神寺が再興され、さらに今宮道の最終地点に奥前神寺が再興され、さらにロープウエイ開通翌年に山上駅の上の現在地に奥前神寺が移転され現在に至る。」1972年(昭和47年)の再建。入母屋造で屋根は緑の銅板葺き。石鈇山 金色院 前神寺(いしづちさん こんじきいん まえがみじ)宗派 真言宗石鉄派本尊 阿弥陀如来創建 奈良時代の初期開祖 役小角所在 愛媛県西条市洲之内甲1426番地本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん”本堂にて参拝。石鉄大権現。扁額。石鉄権現堂から本堂・境内を見る。石鉄権現堂の階段。「石鉄山蔵王大権現宝前報恩謝徳也」。「石鉄山縁起之事」。67歳の女性の心願成就の報国。方丈・客殿横の階段。中央に忠霊塔、右に弘法大師千百五十年御達忌報恩謝徳也。肩のネズミも可愛い、可愛らしい稚児蔵。大師堂。方丈、客殿。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。納経所前から、境内の大師堂(左)と鐘楼(右)を。日野駒吉像。すし屋を経営する傍ら四国遍路のお先達になられた人物の石像。四國霊場巡拝五拾度、小豆島四國巡拝百度、石鎚登山壱百度と。中 昌運像。石槌山修験道の先達とのこと。駐車場に向かって戻る。桜の先には惣門が見えた。惣門。参道方面を惣門前から。駐車場から方丈、客殿を見る。 ・・・つづく・・・

2018.05.25

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その21):63番・吉祥寺、60番・横峰寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク63番札所:吉祥寺(きちじょうじ)62番札所:宝寿寺から国道11号線(讃岐街道)を東に向けて1.4km強を走ると63番札所:吉祥寺に到着。正面に吉祥寺の山門。インドの四天王の一人毘沙門天を本尊とするためか山門の前には一対の「象」の像が向き合っていた。山門の扁額には「密教山」と。宝寿寺から吉祥寺までの走行ルート。吉祥寺 境内配置案内図。「山門を入って左側に鐘楼、手水場があり、少し進んで右に庫裏と納経所、左に本堂、その左に大師堂である。」境内の「巡りゆく思い」と題された作品。伊予之二名島(いよの・ふたなのしま)、胴体が一つで、顔が四つの島、四国、その骨格たる石鎚山、見事な造形であると。福聚閣(ふくじゅかく)。庫裏前のお堀に浮かぶ極彩色の八角堂の福聚閣には本尊の毘沙門天を除いた六福神が祀られており、本尊の毘沙門天を合わせて七福神となる四国七福神は吉祥寺と近辺の横峰寺・宝寿寺・前神寺・西山興隆寺・極楽寺・安楽寺の6ヶ寺を巡るのだと。手水舎。水子地蔵尊。お迎え大師(左)と くぐり吉祥天女(右)くぐり吉祥天女は貧苦を取り除き、富貴財宝を授かるという。お迎え大師。くぐり吉祥天女成就石。本堂付近から目を閉じて金剛杖を持って石が置いてある場所まで歩いて行き、石に開いてある穴(直径約30cm)に金剛杖を突き通すと願いが叶うと伝わると。鐘楼。吉田真照の句碑。「有難や美阿登慕うて二十五歳」弐千回、参千回、八十八ヶ所 百回の文字が刻まれており参拝回数の記念碑か。本堂。寺伝によれば弘仁年間(810年-823年)に空海(弘法大師)が光を放つ檜から毘沙門天・吉祥天・善賦師童子を刻み、安置したのが起源といわれる。当初は坂元山(現在地より南へ約2kmほど登った標高368m地点 )にあったが、豊臣秀吉の四国征伐の際に焼失。詳しくは1585年(天正13年)に小早川隆景が高尾城を攻めたとき、その山中にあった当寺も兵に放火された。万治2年(1659年)に大師堂があった現在地に、坂元山にあった本尊毘沙門天坐像が移され、再建された。四国八十八ヶ所で「毘沙聞天」が本尊なのは、ここ吉祥寺だけと。持国天・増長天・広目天と共に四天王の一尊に数えられる武神であり、四天王では多聞天として表わされます。吉祥寺では「毘沙聞天」と表記する際に多聞天の「聞」の字を使っていますが、通常は「毘沙門天」と「門」の字で書くのだと。本尊・毘沙聞天像は秘仏で60年に一度だけ開帳され次回は西暦2038年とのこと。密教山 胎蔵院 吉祥寺(みっきょうざん たいぞういん きちじょうじ)宗派 真言宗東寺派本尊 毘沙門天(毘沙聞天)(秘仏)創建 (伝)弘仁年間(810年 - 823年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 愛媛県西条市氷見乙1048本尊真言 ”おん べいしら まんだや そわか”大師堂。大師堂 内部。本堂前からの境内。「念ずれば 花ひらく」、この石碑は別の寺でも見かけた。熱心な信者の奉納か?左から弘法大師千五十回、一千一百回、千百五十回遠忌報恩謝徳也。境内の桜も満開。納経所へ。お遍路の可愛らしい人形が。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。「二百回 結願の碑 大本徳森翁」の石碑。ただただ脱帽。松山真講会 40周年記念碑。-----------------------------------------------------------------------------------------------------60番札所:横峰寺(よこみねじ)吉祥寺を後にし直ぐに県道142号線の狭い山道を登っていくと左手に黒瀬湖が姿を見せた。1973年(昭和48年)完成、県下でも有数の水量豊富なダムであり、西条市の産業発展の礎となっていると。鏡のような水面には、時はに「逆さ石鎚」が映り込むと。更に上って行くと、平野林道の料金所が。石鎚森林組合が管理している有料道路(約6km)であり、往復通行料金は普通車1,850円(駐車場代含む)。12月29日より2月末日までは冬季通行止(冬季通行止期間中でもゲートは開いており自己責任で通行は可能であるが、道路修復工事の為途中までで止まることがあり要注意)と。狭い林道を更に上って行く。そして頂上駐車場に到着。吉祥寺から横峰寺までの走行ルート。山の中でWIFI信号が弱いため、往復のルートがズレていますが同じ山道なのです。眼下には瀬戸内海・西条市の臨海工業地帯が望めた。今治造船・西条工場をズームで。現役の頃、この近くにあるアサヒビール四国工場に何度か通ったことを想いだしたのであった。駐車場に車を駐め、更に横峰寺に向かって山道を上っていく。横峰寺への案内表示板。横峰寺 境内配置案内図。「山門を入り参道を進むと右に手水場があり、左に行くと庫裏・客殿・納経所が、右の石段を上がると正面に鐘楼・星供大師があって、その右に本堂が建つ。本堂の向かいの参道を進むと正面に大師堂が、その右に聖天堂がある。 シャクナゲが境内一面に咲きほこる5月上旬はそれ目当ての観光客も来て、ゴールデンウイーク期間は自動車が渋滞するほどである。」境内に入ると星月堂(納骨堂)が左手に。境内への山の斜面には シャクナゲが一面に。5月中旬には写真の如く開花し、平野林道が渋滞するほどに花見客が訪れると。客殿。境内の正面に本堂が。歓喜天堂(聖天堂)。大師堂。参道左手には多くの石仏が並んでいた。弘法大師を近くから。歴史を感じさせる多くの石仏・地蔵尊が並ぶ。鐘楼。正面に大師堂、左手に歓喜天堂(聖天堂)。本堂。「寺伝によれば役行者(役小角)が石鎚山頂で修行をしていたところ、蔵王権現が現れたのでその姿を石楠花の木に刻んで堂に安置したという。その後行基が天平年間(729年 - 748年)に、空海(弘法大師)が大同年間(806年 - 810年)に入山したと伝え、空海が入山した際に大日如来を刻み、これを本尊としたという。前神寺とともに石鈇権現の別当寺であったが、明治4年に廃仏毀釈によって廃寺となり、明治13年に大峰寺の名前で復興、その後、明治42年(1909年)に元の横峰寺の名に戻される。」神社を彷彿とさせる権現造りの本堂に、神仏習合の面影が残っているのだと。大師堂とは参道を挟んで正面から向き合っていた。石鈇山 福智院 横峰寺 (いしづちざん ふくちいん よこみねじ)宗派 真言宗御室派本尊 大日如来創建 (伝)白雉2年(651年)開祖 (伝)役小角所在 愛媛県西条市小松町石鎚甲2253本尊真言 ”おん あびらうんけん ばざらだどばん”星供大師像が正面に。「星供」とは仏教系統の星祭で、『宿曜経』などの説により、北斗七星・九曜・十二宮・二十八宿を供養し、除災・延命・増福を祈る法会。冬至・正月・節分などに行う行事。西日本最高峰・石鎚山系中腹にある札所は古くから遍路泣かせの難所と言われています。開祖は修験僧の開祖・役行者小角(えんぎょうじゃおづぬ)。白雉2年(651)、星ガ森(石鎚山遥拝所)で修行中の役行者小角は、石鎚山頂で蔵王権現のお姿を見て、そのままの姿を石楠花(しゃくなげ)の木に刻んで小堂に安置しました。弘法大師が42歳の厄除け開運祈願の修行の為、この山へ登り星祭りの修行を行い、その結願の日に役行者と同じ権現様の姿を見せました。そこで大師はこの山を霊山と定め大日如来を刻み本尊として安置し第六十番札所に定められたと。星供大師像。標高750mの地でシャクナゲを背に右手に剣、左手に星供に巻物を持って立っていた。鐘楼堂。鐘楼堂を別角度から。納経所への階段を下る。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。仁王門からの参道にある手水舎。山門を見つめる旅友。手水舎前から山門をズームで。車によるお遍路の場合、山門・仁王門を潜らないケースが時々発生するのであった。納経所前から階段上の大師堂方面。大師堂を再び訪ねる。大師堂内部。「聖地巡礼 四国遍路」のポスター。「弘法大師空海ゆかりの札所を巡る四国遍路は、阿波・土佐・伊予・讃岐の四国を全周する全長1400kmにも及ぶ我が国を代表する壮大な回遊型巡礼路であり、札所への巡礼が1200年を超えて継承され、今なお人々により継続的に行われている。四国の険しい山道や長い石段、のどかな田園地帯、波静かな海辺や最果ての岬を「お遍路さん」が行き交う風景は、四国路の風物詩となっている。キリスト教やイスラム教などに見られる「往復型」の聖地巡礼とは異なり、国籍や宗教・宗派を超えて誰もがお遍路さんとなり、地域住民の温かい「お接待」を受けながら、供養や修行のため、救いや癒しなどを求めて弘法大師の足跡を辿る四国遍路は、自分と向き合う「心の旅」であり、世界でも類を見ない巡礼文化である。2015年4月に日本遺産に認定された」と。再び本堂方面の境内を見る。客殿廻りの庭園を見下ろす。そして駐車場にある休憩所・売店へ。アイスクリームを楽しむ。売店の前には多くのアルミ缶製の風車がぶら下がっていた。売店の女性が一つをプレゼントしてくれました。人になれた野鳥・ヤマガラが、餌のヒマワリの種を食べに旅友Sさんの掌に。心温まる瞬間なのであった。 ・・・つづく・・・

2018.05.24

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その20):61番・香園寺、62番・宝寿寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク61番札所:香園寺(こうえんじ)59番札所:国分寺の参拝の後は国道196号線を利用して61番札所:香園寺に向かう。順番であれば60番札所:横峰寺であるが山の中の寺でも有り、その手前に61番~63番札所があるのでそちらを先に参拝することを決断。西条市内を走ると前方に石鎚連山の姿が前方に。西条市小松町付近から石鎚連山を望む。山頂付近には残雪が。石鎚山をズームアップ 右から弥山、天狗岳、南尖峰。最高峰に位置する天狗岳(てんぐだけ、標高1,982m)・石鎚神社山頂社のある弥山(みせん、標高1,974m)・南尖峰(なんせんぽう、標高1,982m)の一連の総体山を石鎚山と呼ぶのだと。今治街道が小松街道と交わる交差点の角に三嶋神宮が。元明天皇の和銅5年(712年)8月23日に、勅詔によって国司河野伊予守越智宿禰玉興、玉澄が井出郷の総鎮守として大山祇神社よりご分霊を勧請したことに始まると。満開の桜に囲まれた香園寺の駐車場に到着。国分寺から香園寺への走行ルート。大聖堂に向かって桜の下を歩を進める。大聖堂の2階に本堂と大師堂があるのだ。香園寺 境内配置案内図。「参道を進むと左側に手水場が、右に鐘楼があり、その奥に遍明堂(釈迦堂)、正面に本堂と大師堂を兼ねた大聖堂が建っている。大聖堂の右側に聖徳殿と子安大師堂が、左に庫裏・宿坊・納経所がある。大聖堂の外の前に大きなローソク線香立てがあり、それらを灯してから、大聖堂の向かって左から外階段を上がって二階ホールに入る。中は舞台と観客席があり、舞台中央に前立本尊の大きな金色に輝く大日如来が鎮座していて、秘仏本尊はその後ろの厨子にひっそりと置かれている。大師像はその向こうの舞台右の厨子の中に奉られている。」寺伝によれば、用明天皇の病気平癒を祈って聖徳太子が創建したと。「子安大師」と刻まれた巨大な石。大聖堂に向かって進む。大聖堂の全景は桜の花に隠されて。「顕彰慰霊塔記念碑」と書かれたプレートが像の下に。「太平洋戦争中、遠くは南溟の雲の彼方や近くは本土周辺の空に海原に、戦場で戦い或いは神風特別攻撃隊で出撃し、青春の思い出を残しながら祖国日本の礎として雄々しく散っていった。当時の逓信省愛媛航空機乗員養成所出身者の霊を慰めようと建立されました。観音像は台座とも三mの高さで建ち、飛行服姿の若鷲が右手掌に霊安らかに鎮まれと抱かれている。観世音(観音)とは、世間の人々の悩める声(音)を観じ(聞き)、救済の手を差し伸べると云う意味で、三十三に姿を変えて信仰者のあらゆる災難を除いてくれるという大慈悲を表している」本堂に向かうと右手に種田山頭火の句碑があった。 「南無観世音おん手したたる水の一すぢ」 「秋の夜の護摩のほのほの燃えさかるなり」手水舎。手水舎は屋根無しで、手水鉢は巨大な岩を掘り抜いていた。漸く巨大な大聖堂が目の前に。白い鐘楼。子安大師堂。子安大師像。「大同年間(806年~810年)弘法大師が四国巡教の際に、当山の麓で難産に苦しむ一人の妊婦に出会いました。加持祈祷したところ、安産となり、玉のような元気な男の子が誕生した。その元気なうぶ声は、近隣に響き渡ったそうです。これが機縁となり弘法大師はしばらく香園寺にとどまった。塔中六坊を創建し、自らもその一坊に入りました。また、中国から持ち帰った金像一寸八分(約5.5センチ)の大日如来を、本尊の胸間に納め、脇仏不動明王の彫刻をのこしました。弘法大師は、安産、子育て、お身代わり、女人成仏を祈る秘法を寺にのこしたと伝えられています。香園寺が「子安の弘法大師」といわれる由縁はここにあります。弘法大師は、唐木梅檀を焚き、護摩修法を寺にのこしました。「梅檀山教王院香園寺」という名は、これに由来します」大聖堂の中央前に拝殿場所が。昭和51年に建立、褐色の鉄筋コンクリートモダンな造りで高さ16m。「大聖堂」の前で御本尊の大日如来様にお勤めをしました。納経所は仮設?納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。聖徳殿。聖徳太子を奉る祠。御本尊へのお勤めをし終えると、そこに貼り紙があり、この「大聖堂」の2階が「大師堂」になっているとのことだったので、建物の左側の外階段で2階に向かう。寺伝によれば、用明天皇の病気平癒を祈願して聖徳太子が建立し、天皇からは教王院の勅号を賜ったとされる。天平年間(729年 - 749年)には行基が巡錫。大同年間には、空海が巡錫中、当寺の門前で身重の婦人が苦しんでいた。空海は栴檀の香を焚いて加持祈祷をすると元気な男の子が無事に出産した。また、栴檀の香を焚いて、安産・子育て・身代り・女人成仏を祈る四誓願の護摩修法をした。以来、安産・子育ての信仰の寺となったと。大師堂 内部。柱が1本もなく、非常に広い。たくさんの椅子席が設けられていて、座りながらお参りができる。栴檀山 教王院 香園寺(せんだんさん きょうおういん こうおんじ)宗派: 真言宗 単立本尊: 大日如来創建:(伝)6世紀末開基:(伝)聖徳大師所在: 愛媛県西条市小松町南川甲19本尊真言:”おん あびらうんけん ばざらだどばん”巨大な講堂の中に、巨大で金ピカな「大日如来坐像」が鎮座。「大日如来坐像」があまりに光っていた為か、写真がブレてしまいました。「大日如来坐像」の脇仏。弘法大師像。大聖堂の壁は幾何学的な模様が。石仏群。ミニ五重塔。小石を積み上げて作ったような造り。「弘法大師千百五十回遠忌報恩謝徳也」と刻まれた石塔。森 紫苑荘の川柳、「偉い子はいぬがどのこも親思い」と刻まれた歌碑もあった。四国八十八ケ所巡拝を八十八回行い満願したという報恩謝徳の碑。-----------------------------------------------------------------------------------------------------62番札所:宝寿寺(ほうじゅじ)香園寺からは往路の道を戻り国道11号線を走るとアッという間に到着。「一國一宮 寳壽寺」と刻まれた石柱が入口右に。香園寺から宝寿寺そして次の吉祥寺までの走行ルート。宝寿寺 境内配置案内図。「東側から境内に入ると右手に手水舎、稲荷社、大師堂が、その先に本堂が建っている。納経所は正面奥にある。」手水舎。右手に大師堂が。安産観音像。大師が本尊に祈願した霊水・玉の井の水を加持した与えたところ、夫人は無事に男児を出産したという。以後、安産を祈願する寺として人々から慕われ、現在境内にはこの安産観音像が建てられていると。宝寿寺 境内。本堂前に香炉堂が。稲荷社。本堂。「寺伝によれば聖武天皇の勅願によって天平年間(729年 – 748年)に、道慈律師によって建立され金剛宝寺と名付けられた。大同年間(806年 – 810年)に空海(弘法大師)が逗留し光明皇后を模写した十一面観世音菩薩像を刻んで本尊とし、現在の寺名に改めたという。この頃国司だった越智氏の夫人が難産で空海に祈念を頼んだ。空海は宝寿寺境内の玉ノ井の水を加持し越智夫人に与えたところ、夫人は玉のような男子を無事出産した。これにより本尊は安産の観音として信仰を集めている。1585年(天正13年)羽柴秀吉の戦禍によって荒廃。1636年(寛永13年)宥伝上人によって現在地付近に移されて再興。明治初期の廃仏毀釈によって廃寺となったが、大石龍遍上人によって1877年(明治10年)に再興され、1921年(大正10年)に予讃線工事に伴い現在地に移転した。」旧本堂。そしてその前に仮設?の納経所が。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。下の写真は59番札所:国分寺に張ってあった霊場会六十二番礼拝所についての書類。61番札所:香園寺内に62番札所を設置したと。「朝日新聞デジタル」には次のような記事が。『お遍路訴訟、62番札所の脱退認める 霊場会の請求棄却四国遍路の札所寺院などでつくる「四国八十八ケ所霊場会」(香川県善通寺市)が、62番札所宝寿(ほうじゅ)寺(愛媛県西条市)の住職を相手取り、納経所運営要領の順守と未払いの会費の支払いを求めた訴訟の判決が(2017年3月)22日、高松地裁丸亀支部であった。小川雅敏裁判長は霊場会側の請求を退け、宝寿寺の主張通り、同寺の霊場会からの脱退を認めた。四国八十八カ所の寺院が霊場会から脱退するのは初めて。霊場会は、四国八十八カ所巡りの寺院からなる任意団体で、正会員はそれぞれの寺院の住職。訴状によると、宝寿寺の住職は運営要領で午前7時~午後5時とされている納経所の受付時間を短縮したほか、参拝者に本尊が描かれた御影を授けなかった。また、会費72万円が未払いという。裁判で宝寿寺側は「霊場会を脱退しており、要領に従う必要も会費を支払う義務もない」と主張。判決は、霊場会への入会手続きを定めた規定はないとしたうえで、「宝寿寺の住職であることをもって霊場会の正会員であるとは認められない」と判断。仮に入会していたとしても「退会の手続きについて特段の定めがない」として、住職が電話で不参加を連絡したことから退会が認められるとし、霊場会側の訴えを棄却した。』と。朝日新聞以外の記事や個人ブログなどもいくつかアクセスしたところ、宝寿寺住職から暴言・暴行を受けたという穏やかならぬ噂もあるようですが真実は如何に?はっきりしているのは、四国88箇所を「誰がいつ決めたのかははっきりしない」のだと。判決からは、四国八十八ケ所霊場会に各寺院を88箇所から追いやる権限はないということか。霊場会に入っていなくても88箇所の一員であることには変わらないはずと。宝寿寺側をサポートするような論調になっていますが、今後もこの争いは続くのでしょうか?この様な争いが存在している事実に少々驚いたのであった ・・・つづく・・・

2018.05.23

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その19):58番・仙遊寺、59番・国分寺

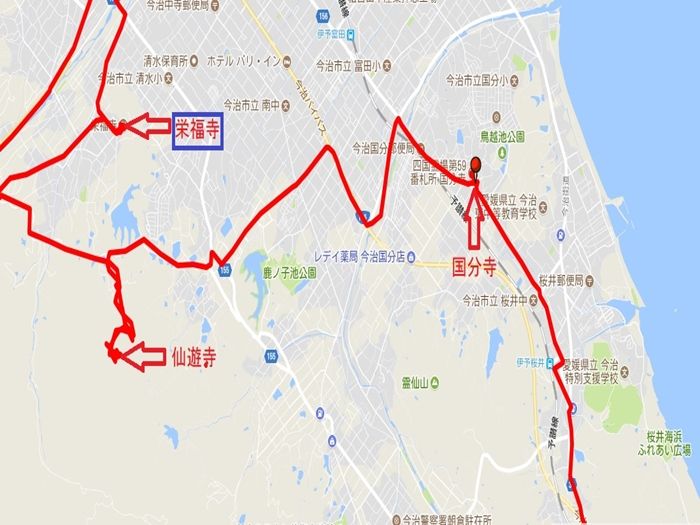

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク58番札所:仙遊寺(せんゆうじ)栄福寺から山道をひたすら登って行く。栄福寺から仙遊寺そして国分寺への走行ルート。車の正面に仙遊寺の仁王門が姿を現す。仙遊寺 境内配置案内図。「山門をくぐって石段を上ると弘法大師が錫杖で掘ったと伝えられる井戸がある。さらに参道を登って行くと境内にたどり着く、目の前に修行大師石像があり、その先に鐘楼、左に大師堂があり、その先に本堂が建ち中に納経所がある。千体仏は本堂左奥にある。」山門(仁王門)を正面から。扁額には「補陀落山」の文字が。仙遊寺の山号は『作礼山』だが、観音菩薩の住居あるいは降り立つ山を『補陀落』と言い、本尊:千手観世音菩薩が安置される寺院ということで、『補陀落山』の額を掲げていると。仁王阿形像。仁王吽形像。更に山を登り駐車場に到着。赤ちゃんを抱かれた子安観音像が駐車場の横に。千体仏。無縁地蔵菩薩。仙遊寺 四十六世沙弥宥璉?住職の墓碑か。仙遊寺 おねがい地蔵建立の勧め。手水舎。大師堂。この石仏群は?鐘楼。お砂踏み霊場と弘法大師像。八十八ヶ所の本尊の弘法大師像を一回りすることにより、八十八ヶ所をお参りした事になると。密厳浄土と刻まれた石塔。密厳浄土とは大日如来がいる浄土。大乗密厳経に説く、三密で荘厳された浄土で、密厳国・密厳仏国ともいう。真言宗では、このけがれた国土そのままが密厳仏国であると説く。山門(仁王門)へと続く石段の参道。境内。正面に本堂が。四国のみち案内図。本堂。「天智天皇の勅願によって伊予の大守越智守興が堂宇を建立した。本尊の千手観世音菩薩は海から上がってきた竜女が一刀三礼して彫ったという言い伝えがある。また、40年にわたって伽藍を整備した阿坊仙人という僧が本寺に暮らしていたが養老2年(718年)に突然姿を消してしまったことが寺名の由来になっているという。空海(弘法大師)が本寺に逗留して修法を行った折には、伽藍を復興し井戸を掘ったとされる。江戸時代に荒廃してしまったが、明治初期に宥蓮上人が再興した。1947年に山火事に遭い消失、1953年に昔のまま再建した。」二層破風建築の本堂。本堂扁額は「千手観音尊」。お参りする旅友。作礼山 千光院 仙遊寺(されいざん せんこういん せんゆうじ )宗派: 高野山真言宗本尊: 千手観音創建: 不詳開基:(伝)越智守興所在: 愛媛県今治市玉川町別所甲483本尊真言:”おん ばさら たらま きりく”本堂内部。賓頭盧尊者。札所番号の刻まれた石仏群。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。--------------------------------------------------------------------------------------------------------59番札所:国分寺(こくぶんじ)仙遊寺から山道を再び下り桜を楽しみながら国分寺を目指す。ドライバーの旅友はカメラをフロントガラスの近くにSETしリモコンで車窓風景を撮す。そして59番札所:(伊予)国分寺に到着。(伊予)国分寺 境内配置案内図。「数段の石段を上ると右に鐘楼があり、正面の石柱門を入ると境内である。すぐ左に手水場(薬壺から水が出る)があり、右には薬師如来の薬壺、握手修行大師像があり、正面に本堂が建つ。本堂の右側に大師堂があり、左に書院、納経所がある。」「聖武天皇勅願所 第五拾九番霊場 准別格本山 国分寺」と刻まれた石柱が。境内入口の桜も満開。鐘楼。正面に本堂。境内に入って直ぐ右手には握手をして祈願すると願いが叶う「握手修行大師像」。「お大師様と握手をして願い事を「一つだけ」 あれもこれもはいけません お大師様も忙しいですから」 と。私も握手をして願い事を「一つだけ」。修行大師の横には「薬師のつぼ」が。体の悪い部分の文字に触れると治るといわれる「薬師のつぼ」。こちらも、ここもあそこもはいけません?「弘法大師一千二百回遠忌報恩謝徳也」と刻まれた石柱。手水舎。とく、とく弁天。本堂天平13年(741年)、聖武天皇が発した国分寺建立の詔によって建立された諸国国分寺の一つ。寺伝では聖武天皇の勅願により行基が開創し、後に空海(弘法大師)が長期にわたって逗留し五大明王像を残したとされる 史実としては、具体的な創建年は定かでないが、『続日本紀』には天平勝宝8年(756年)、伊予国を含む26か国の国分寺に仏具等を下賜したとの記載があり、この頃には完成していた。長宗我部元親の侵攻の際に焼き討ちにあって荒廃したが、後に再興される。焼き討ちの際に焼失を免れた多くの古文書によって律令制衰退後に国分寺の多くが荒廃して行く中で同寺が伊予における仏教信仰の中心地として曲がりなりにも維持されて来た事が明らかになっている。現在の境内は伊予国府のあった所とされ、かつての境内は東へやや離れた位置にあったとされる。寺の東方100mほどのところに塔の礎石が残されており、かつての国分寺東塔跡と認められている。現在の本堂は寛政元年(1789年)に再建されたもの。伝行基菩薩作の本尊・薬師如来像は県指定文化財。金光山 最勝院 国分寺(こんごうざん さいしょういん こくぶんじ)宗派: 真言律宗本尊: 薬師瑠璃光如来創建: 天平勝宝8年(756年)以前開基: (伝)行基所在: 愛媛県今治市国分4-1-33本尊真言:”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”本堂内部。本尊の薬師如来の石像も。大師像。「七福神石仏」も赤い帽子、涎掛けで。「七福神石仏」の後ろに鐘楼。本堂を境内の別の場所から。反対側から。境内の風景。春日神社の石鳥居。文化銘の鳥居、嘉永銘の狛犬があると。春日神社と刻まれた石碑。階段の上に春日神社拝殿。境内の遠景。境内の桜と奥に中門が見えた。納経所に向かう。書院が正面に。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。 ・・・つづく・・・

2018.05.22

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その18):56番・泰山寺、57番・栄福寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク56番札所:泰山寺(たいざんじ)大きな駐車場の道を挟んだ右側の、「四国五十六番泰山寺」と刻まれた石柱から右折して小路に入り、突当りに泰山寺。石柱の後ろに弁天堂が。弁天堂を正面から。境内 配置案内図。「今治市郊外の田園の中、石垣に囲まれた高台にあり、2000年に改修された白い漆喰塀が美しい。数段の石段を上ると石柱門が立ち境内に入る。正面に客殿その右に納経所さらに右に鐘楼がある。大師堂は右後ろになる。本堂は左奥にある。」狭い小道を泰山寺に向かって進む。小路の脇には小さな祠が。明治時代に築かれた石垣と白塀が見事。千手観世音・馬頭観世音・如意輪観音・救世観音。四国八十八ヶ所巡拝五十年記念。手水舎。客殿。本堂。「寺伝によれば弘仁6年(815年)に空海(弘法大師)が梅雨期に当地を訪れた際に、蒼社川が氾濫していたが、村に伝えられる悪霊の祟りと考えられていた。空海は村人に堤防を築かせ、完成後に河原で土砂加持の秘法を行った。そのとき満願日に空中に延命地蔵菩薩が現われた。そこで空海は地蔵菩薩像を刻み、堂宇を建て本尊として安置したという。泰山寺の名は延命地蔵経中の「女人泰産」からとったものである。一説には道教の五岳の一つである東岳泰山からの引用ともいわれる。天長元年(824年)には淳和天皇の勅願所となり、七堂伽藍を備え10坊を持つ規模となったものの数度のの兵火により衰退し、金輪山の山上より麓の現在の場所へ移築された。安政元年(1854年)再建。」金輪山 勅王院 泰山寺(きんりんざん ちょくおういん たいざんじ)宗派: 真言宗醍醐派本尊: 地蔵菩薩創建:(伝)弘仁6年(815年)開基:(伝)空海(弘法大師)所在: 愛媛県今治市小泉一丁目9-18本尊真言:”おん かかかび さんまえい そわか”「地蔵大菩薩」と書かれた扁額。賓頭盧さん。四国巡拝如法石。客殿・宿坊。弘法大師御像。宝冠不動明王。聖宝理源大師像。神変大師像。大師堂。明治二十七、八年 戦没者戦死者『忠魂地蔵菩薩』と読めた。日清戦争の犠牲者を祀る菩薩のようだ。こちらにも小さな祠が。見事に刻まれた石灯籠。鐘楼。明治14年今治城太鼓楼古材で再建。鐘楼の天井画 。泰山寺の縁起、境内拡張の経緯等が刻まれていた。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。大師堂。本堂と客殿は廊下でつながっていた。可愛い稚児地蔵。泰山寺の立派な石垣。この上に城があるが如き偉容。----------------------------------------------------------------------------------------------------57番札所:栄福寺(えいふくじ)泰山寺から今治バイパスを利用し蒼社川を渡る。道路脇には濃いピンク、白の花が咲き乱れていた。そして栄福寺に到着。泰山寺から栄福寺までの走行ルート。境内 配置案内図。八幡宮への上り口付近から右に入って行く。山門はなく右手に鐘楼があって、折り返し参道奥に本堂がある。本堂右手前に大師堂、その右に薬師堂、金毘羅堂、庫裏・納経所がある。修行大師像。お願い地蔵尊。句碑。「四国路は 遍路道より 明けの春」 (弘法子)。 振り返ってもう一度。手水舎。鐘楼。ズームで。本堂のある境内へ。金毘羅堂。薬師堂。修行大師像。大師堂。仏足石。本堂。「寺伝によれば、嵯峨天皇の勅願によって空海(弘法大師)が弘仁年間(810年 - 824年)に海難防止を祈願し阿弥陀如来を本尊として開基したと云われている。その後、貞観元年(859年)大和・大安寺の行教上人が宇佐八幡から京都山城に分社の男山八幡(石清水八幡宮)を創建するため近海を航行中暴風雨に遭いこの地に漂着した。上人は府頭山の山容が山城の男山に似ており、しかも阿弥陀如来は八幡菩薩の本地仏であることから、この山頂の境内に八幡明神を勧請し神仏習合の勝岡八幡宮を創建した。明治初年の神仏分離令まで、八幡宮別当栄福寺の関係であったが、山頂にあった堂舎が中腹に移築され現在の大師堂となった由緒があるように、神社と寺はそれぞれ独立した。昭和8年以降は、犬に引かせた箱車で足の悪い15歳の少年がこの寺で足が治り、その箱車を奉納したという話から足腰守りのお寺としても信仰を集めている。」本堂の手前の天井部。扁額には本尊の「阿弥陀如来」と書かれていた。府頭山 無量寿院 栄福寺(ふとうざん むりょうじゅいん えいふくじ)宗派: 高野山真言宗本尊: 阿弥陀如来創建:(伝)弘仁年間(810年 - 824年)開基:(伝)空海(弘法大師)所在: 愛媛県今治市玉川町八幡甲200本尊真言:”おん あみりた ていせい からうん”本堂内部。大師堂を本堂前から。”長寿手拭守り”と名称の付いた手拭い。そして右には般若心経の手拭い。般若心経の手拭いをズームで。絵心経は、かつて字の読めない庶民のために、絵で般若心経を表したことが始まりと。納経所前より本堂を見る。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。水子地蔵、水子観音。十輪地蔵菩薩像。 ・・・つづく・・・

2018.05.21

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その17):54番・延命寺、55番・南光坊

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク51番札所:石手寺の参拝を終わり次に54番札所:延命寺を目指す。52番札所:太山寺、53番札所:円明寺は既に2015年に参拝済み。54番札所:延命寺(えんめいじ)国道317号線を北上すると石手川ダム湖が右手に。ダム湖に架かる橋を渡る。桜が開花を始めた溜池沿いの細い道を延命寺に向かって進む。延命寺に到着。境内 配置案内図。「仁王門を入ると左手の丘の上に鐘楼があり、さらに目の前の小型の中門の右手にも鐘楼がある。その門を入ると、少し先に手水場があり左には薬師堂、納経所がある。石段を少し上ると正面に本堂が建ち、左の石段を上り詰めると大師堂がある」。仁王門。中門。総けやき造りの単層の小型の門、もと今治城の城門の一つで天明年間の建造と云われている。「念ずれば花ひらく」と刻まれた石碑。梵鐘の案内板。初代 近見太郎は戦国時代、その音色の美しさに魅せられた長宗我部の兵士がこの鐘を略奪し海上に運んだ時、鐘は「いぬるいぬる(帰る帰る)」と泣き始め、自分で海に沈んでいったという。2代 近見二郎は宝永元年(1704)、当時の住職が私財を投じて鋳造したものが「近見二郎」。これも盗賊に盗まれたが、あまりの音色の美しさにお寺に返しにきたという話がある。「近見二郎」という鐘は年1回の除夜の鐘でのみ撞かれるそう。3代 近見三郎は現在は、近見三郎が使われている鐘であると。二郎と称される鐘楼。今治市指定の文化財で寺宝の1704(宝永元)年の梵鐘(近見二郎)は、当時の住職が私財で鋳造したものといわれ、口径62cm、高さ112cmで、周囲には寺の由来が刻み込まれており、音色のいいことで知られていた。この梵鐘は、戦乱の合図の鐘に使われ夜になると叩かないのに「いぬるいぬる(伊予弁で「帰る」の意味)」と鳴くので恐れられたといわれる。また、松山城へ持出されそうになった時には「イヤーン、イヤーン」と鳴くので置き去りにされたともいう。それ以前の梵鐘(近見太郎)は、戦乱の時、長宗我部氏家の兵士達が軍用金にしようと椋奪して船に乗せて海に出たところ、鐘が急に動き出しあれよという間に海中へと転がり落ちてしまった。「あなおそろしきことよ、鐘が自ら動いて略奪を拒んでしもうた」と武士たちは仏の力におそれおののいたという。年1回、除夜の鐘として打たれている。歴代住職の墓石か?修行大師像。三郎と称される鐘楼。薬師堂。真念法師の標石(右)と頓圓自覚法師碑(左)本堂。「寺伝によれば、聖武天皇の勅願を受けて養老4年(720年)に行基が不動明王を刻み堂宇を建立して開基。弘仁年間(810年〜824年)に空海(弘法大師)が嵯峨天皇の勅命によって再興し、不動院圓明寺と名付けたという。かつては現在地の北の近見山にあって、谷々に百坊を有し信仰と学問の中心であった。しかし、再三戦火に焼かれて境内を移転し、享保12年(1727年)に現在の地に移転した。鎌倉時代には著書の多きこと日本一で学問は内外に通じ、深く後宇多天皇の尊崇を受け、生前に国師の号を賜ったほどの大学僧示観国師凝然がこの寺の西谷の坊で八宗綱要を著したことは有名である。明治の頃、五十三番札所の須賀山圓明寺との混同を避けるため、通称の延命寺を寺号とした。」近見山 宝鐘院 延命寺(ちかみざん ほうしょういん えんめいじ)宗派: 真言宗豊山派本尊: 不動明王創建:(伝)養老4年(720年)開基:(伝)行基所在: 愛媛県今治市阿方甲636本尊真言:”のうまくさんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うん たらた かんまん”本尊の不動明王は火伏せ不動尊とも呼ばれていると。宝冠をかぶった珍しい不動明王像で、再三の火災から逃れているのでこの尊名が。本堂にて参拝。大師堂。堂内部。行基菩薩の墓碑石造りの座仏像である、左から普賢菩薩、釈迦像、文殊菩薩像。不動明王像。水子地蔵尊。越智孫兵衛墓。江戸時代の庄屋・越智孫兵衛は、七公三民の厳しい年貢取立てに憂いを感じ、池普請の際に麦粥を竹筒に詰めただけの農民の弁当を役人に見せたという。そのお陰で年貢を六公四民に免下げした。それ以降も農民の生活向上に寄与し、享保の大飢饉の際には、一人の餓死者も出さなかったと。そんな彼を偲んで越智孫兵衛供養塔が建立されており、毎年8月7日には盛大な慰霊祭を行うと。境内。正面に本堂、左に納経所。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。-------------------------------------------------------------------------------------------------------55番札所:南光坊(なんこうぼう)延命寺を後にし、55番札所:南光坊に向かう。途中左手に城のような建物が現れた。『高井城 御城山ハイツ』。城好きな家主が建てたという城。知らない人は遠くから見て本物の城と勘違いしてしまう程の建物。今治北高等学校。そして南光坊に到着。石手寺から延命寺そして南光坊への走行ルート。立派な仁王門。南光坊の別称『日本総鎮守三島地御前』の扁額が掲げられていた。境内 配置案内図。「仁王門を入ると左手の丘の上に鐘楼があり、さらに目の前の小型の中門の右手にも鐘楼がある。その門を入ると、少し先に手水場があり左には薬師堂、納経所がある。石段を少し上ると正面に本堂が建ち、左の石段を上り詰めると大師堂がある。」弁財天。仁王門には四天王が守護する大型の楼門。一般的な外側に仁王像がある山門の形ではなく内側も加えた四箇所に四天王を配置していた。持国天(東の神)。不変不動な国造りの法力を与えるといわれ安泰や安全の象徴として家内安全や交通安全の神。増長天(南の神)。無尽の宝を生み出し多くの増益を与えてくれると言われることから商売繁昌や事業安泰の神。廣目天(西の神)。大きな心で視野を広げ正しい知識を持てば災厄を除け無量の寿命を得られることから健康長寿の神。多聞天(北の神)。多くの事を聞き学び知恵をえて財宝を生み出す力を得る事から金運招来、出世成功の神。別宮山 光明寺 金剛院 南光坊 と刻まれた石碑。深川正一郎の句碑。 「来島の 渦にも遊び 秋遍路」深川正一郎は愛媛県宇摩郡出身のホトトギス派俳人。青龍社の川端龍子画伯と遍路行を共にしたと。筆塚。昭和二十五年に書道家としては初めて芸術院賞を受けた川村驥山の筆塚。大師堂。大師堂は大正5年に建立。屋根の四隅が軽やかに跳ね上がり、その上にある相輪塔と相まって、船のような様相。地元の日とから「別宮のお大師さん」の愛称で親しまれていると。弘法大師像。大きな石灯籠。手水舎。境内中央から。本堂。「推古天皇2年(594年)、勅命によって伊予国一宮の大山祇神社(今治市大三島町)の「供僧寺」の一坊として南光坊が建立されたことに始まるとされます。その後、風雨の時の祭祀が欠けることを憂いた越智玉澄は、文武天皇の勅を仰いで、大宝3年(703年)、当地に大山祇神社の祭神を勧請し、それを大山祇神社の別宮(地御前)して奉祀したとされます。なお、大山祇神社には24の僧坊があったとされますが、南光坊は他の7坊(中之坊・大善坊・乗蔵坊・通蔵坊・宝蔵坊・西光坊・円光坊)と共に別宮の別当寺として移されたとされています。平安時代には、空海(弘法大師)が四国巡錫の際に別宮に参拝し、坊で御法楽をあげて四国霊場第55番札所と定めたと。その後、天正年間(1573~1592年)には、長宗我部元親の四国平定によって八坊すべて焼き払われたとされますが、慶長5年(1600年)に藤堂高虎によって南光坊のみが再興され、今治藩の祈祷所に定めたとされています。以来、今治藩の祈祷所として栄えたとされますが、第二次世界大戦の今治空襲によって、金毘羅堂と大師堂以外のほとんどを焼失し、戦後、昭和56年(1981年)に本堂が再建されて以降、徐々に復興して現在に至るとされています。」別宮山 光明寺 金剛院 南光坊(べっくさん こうみょうじ こんごういん なんこうぼう)宗派: 真言宗御室派本尊: 大通智勝如来(秘仏)創建:(伝)推古天皇御代二年甲寅(594年)開基: 行基所在: 愛媛県今治市別宮町3-1本尊真言:”おん あびらうんけん ばざら だどばん (なむ だいつうちしょうぶつ)”金毘羅堂。薬師堂。天野快道大僧正の墓。天野快道は、今治に伝わる「大楠と三匹の狸」と言う話の中で、境内で悪さしていた狸と話をし、諭したという伝説が残っている人物。元、大本山醍醐派の管長として三宝院門跡として、大僧正の栄位に進んだと。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。南光坊 境内。大師堂(左)と仁王門(右)。 ・・・つづく・・・

2018.05.20

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その16):見奈良・菜の花まつり、51番・石手寺

翌朝(3月29日(木))四国八十八ヶ所お遍路の旅4日目、ホテルを6:00に出発し東温市(とうおんし)の見奈良 ( みなら ) ・菜の花まつりの会場に向かう。折しもこの日の朝日が目の前に。時間は6:18。この日も快晴。菜の花畑の前の「坊ちゃん劇場」の駐車場に車を駐め【 見奈良 菜の花まつり】会場へ。1万5千平方mの菜の花畑に、約200万本の菜の花が満開で咲き誇る圧巻の「菜の花の海」が広がっていた。【 見奈良 菜の花まつり】は3/10(土)~4/15(日)までの開催。菜の花畑の先には松山自動車道が。一面に広がる金色の菜の花畑は特に美しい春の風景。早朝の為か、ミツバチの羽音や姿は確認出来なかった。鮮やかな色と菜の花の香りが。パノラマ撮影してみました。私のカメラではズームでのパノラマ撮影は出来ないのです。------------------------------------------------------------------------------------------------------51番札所:石手寺(いしてじ)短い時間であったが菜の花畑を満喫した後は、県道40号線を戻り、前日通った久米八幡神社前を再び通過。石手寺 弘法大師像が車窓から見えたのでズームで。県道317号線沿いの駐車場に車を駐める。「世界一立体曼荼羅皆一緒大楽仏」というものらしい。1年ほど前ここにマンション建設計画があり、石手寺が建設反対の幟を立てていたと。それがいつのまにか敷地が石手寺の駐車場になっていて、多くの石仏が並んでいた。石手寺はとても「お金持ち」なのだと、ネット情報から。その時は美しい仏像であると思い、カメラを向けたのであったが。この仏像も。ホテルから見奈良・菜の花まつりそして51番・石手寺までの走行ルート。入口には山門もなく、「渡らずの橋」から境内へ。境内 配置案内図。「県道より伝説の残る渡らずの橋、衛門三郎像の横を過ぎ、両脇に露店の並ぶ回廊を行くと山門に至る。くぐると、右に茶堂・納経所、左に鐘楼があって、その先に阿弥陀堂がある。正面奥に進んで一段高い位置に石段を上ると本堂が建つ。本堂の右に絵馬堂あり、その先に大師堂が並ぶ。本堂大師堂の背後にある山にはマントラ洞窟といわれる洞窟があり、本堂左後方に入口があり大師堂の裏に出口がある。大師堂右側には訶梨帝母天堂(祠)があり、石段を下りるとその右に三重塔が、左に一切経堂、護摩堂、弥勒堂が並ぶ。ここから左奥に入ると宝物館、大講堂がある。」「南無大虚空蔵主」碑。朝日を浴びて黄金色に輝く大師像。龍にのった観音様は、龍頭観音。入るとすぐに土産や食事ができる店が並んでおり、このような長い屋根付きの回廊が。奥の方には両側にお遍路グッズなどを販売している出店や屋台が並んでいたが、早朝の為か未だ開いている店は殆ど無かった。衛門三郎像。遍路の元祖とされる衛門三郎の再来伝説ゆかりの寺であると。入口には仏像が所狭しと並んでいた。色っぽい天女像?八幡大菩薩絵伊予13佛霊場第5番札所、地蔵院の山門。石手寺 案内図が毛筆で精緻に描かれていた。仁王門。仁王門は国宝で、高さ7m、間口は三間、横4m、文保2年(1318)の建立、二層入母屋造り本瓦葺き。この仁王像は、鎌倉時代後期の湛慶の作と伝わっているのだと。仁王阿形像。仁王吽形像。大草離。仁王門前左の恵比寿像?しかし釣り竿を持っていないので??その後ろに何故か「集団的自衛権 不要 不殺生祈りの会」の大看板が。伊予七福神像。三重塔。(重要文化財)弘法大師像。鐘楼。「建長3年」(1251)の銘が刻まれた愛媛県最古の銅鐘。昭和6年(1931年)11月3日、与謝野寛・晶子夫妻は石手寺に参拝していると。晶子の歌碑「伊豫の秋 石手の寺の香盤に 海のいろして 立つけむりかな」。石手寺裏の東山山頂に巨大な弘法大師を再び。弘法大師没後1150年を記念して、昭和59年に建立。高さ16M 顔の長さは2.4M。姿は、遣唐使として西安に行った31歳の頃のもの。体は西安を、顔は天竺を向いていると。鐘楼を正面から。阿弥陀堂。二王門を入って左側にある阿弥陀堂はぼけ防止の祈願者が多く参拝するスポットとして有名。本堂(重要文化財)「寺伝によれば、神亀5年(728年)に伊予国の太守、越智玉純(おちのたまずみ)が夢によってこの地を霊地と悟り熊野十二社権現を祀った。これは聖武天皇の勅願所となり、天平元年(729年)に行基が薬師如来を刻んで本尊として安置して開基したという。創建当時の寺名は安養寺、宗派は法相宗であったが、弘仁4年(813年)に空海(弘法大師)が訪れ、真言宗に改めたとされる。寛平4年(892年)河野氏に生まれた子どもが石を握っていたという衛門三郎再来の伝説によって石手寺と改められた。河野氏の庇護を受けて栄えた平安時代から室町時代に至る間が最盛期であり、七堂伽藍六十六坊を数える大寺院であった。永禄9年(1566年)に長宗我部元親による兵火をうけ建築物の大半を失っているが、本堂や仁王門、三重塔は焼失を免れている。」熊野山 虚空蔵院 石手寺(くまのさん こくうぞういん いしてじ)宗派:真言宗豊山派本尊:薬師如来創建:(伝)天平元年(729年)開基:(伝)行基、聖武天皇(勅願)所在:愛媛県松山市石手2丁目9-21”本尊真言:”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”本堂内部。納経堂。堂内部。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。様々な効能のある石が納められている堂。大きな輪の除罪苦与楽輪くぐり、そしてその奥に元気再生石。「マントラ洞」入場門。修行大師像。元気再生石。衛門三郎の罪と再生の伝説にちなみ、石を1つ持って帰って、1年したら改心と復活をし、7つ添えて8つ返す。七転び八起きの石訶梨帝母天堂。この堂の周りに落ちている石を妊婦が持って帰ると安産祈願になると。そして無事に出産すると石を2つにして返すというお礼参りの風習があるのだと。茶堂大師。この堂の大師像は絶対秘仏で住職も見たことがないと。堂の前の香炉には線香を奉納した煙が絶えない名所。本堂前より境内。正面に仁王門、左に茶堂。絵馬堂。絵馬堂内部。大師堂。石手寺の大師堂には落書き堂という別名が付けられていると。これはかつて夏目漱石や正岡子規など多くの名士が落書きを残していたことから付けられた。ただし壁は第二次大戦中に塗りなおされていると。三重塔(重要文化財)。三重塔地上部。四国88ケ所のお寺にお参りしたのと同じご利益があるといわれる「お砂撫で」もできるようになっていた。鐘楼国の重要文化財。鎌倉時代。全国でもめずらしい建造物。子育地蔵尊。参道脇の歌碑。「やま知古えて 一人由希登 主の手にす加れる 身ハ安介志」 西村清雄。多くの国宝、重文がありながらも、何故か他の遍路の寺とは雰囲気が違う寺であった。この二面性はもちろんだが、それ以上に、全体にサービス精神にあふれているのであった。わかりやすく仏教の教えを説いたり、仏の一生を説明したりと、仏教というものを真剣に教えようという姿勢を感じたのである。また国宝の仁王門の前に「集団的自衛権 不要 不殺生祈りの会」の大看板が。時間の関係で見られなかった仏堂もあり、住職の熱き思いをゆっくりと聞いてみたかったが・・・・・。 ・・・つづく・・・

2018.05.19

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その15):松山城

繁多寺から松山市内のホテルに向かう。松山市内を走る路面電車の姿が。松山市の路面電車は. 市内中心部にある松山城を囲むような路線で、郊外電車と区別するため市内電車と呼ばれている。この日の夕陽がビルの壁に。「大街道」松山市の中心市街地にある商店街。一番町通り(国道11号)から千舟町通りにかけての全長483mの南北方向の商店街で、銀天街とともに松山市を代表する商店街の一つ。全蓋式のアーケードが設置され通りは現在では歩行者専用となっている。そしてこの日のホテルにチェックイン。時間は18時過ぎ。チェックイン後、松山城の天守閣を見ながら花見の宴を企図しその散策に向かう。松山城ロープウェー乗り場に徒歩で向かう。松山城ロープウエー東雲口駅舎北側に建立されている加藤嘉明の騎馬像。加藤 嘉明(かとう よしあきら/ よしあき)は、安土桃山時代から江戸時代にかけての武将・大名。豊臣秀吉の子飼衆で、賤ヶ岳の七本槍・七将の1人。伊予松山藩および陸奥会津藩初代藩主。しかし松山城ロープウェーは既に運転を終わっており、東雲口登城道を徒歩にて向かう。正面に東雲神社入り口の山門が。松山城 配置案内図。大手門跡。大手門跡より松山城天守を眺める。戸無門 。本丸の大手入口に位置する現存の高麗門で、昔から門扉がないことから戸無門と呼ばれている。隠門を潜り本丸内へ。本丸内の桜は満開。しかし出店棟は一切なし・・・・・・!!花見の宴は諦めざるを得なかったのであった。瀬戸内海・伊予灘の残照。ズームで。右手に興居島(ごごしま)の姿が。天守。桜もライトアップされて。大天守と小天守。大天守をズームで。松山のテレビ塔。再び大小天守。松山総合公園方面。いよてつ高島屋 大観覧車「くるりん」。太鼓櫓。大天守も見納めか。ピンクの桜もライトアップされ色合いを増す。もう一度。提灯の灯りも情緒的。再び観覧車「くるりん」くるりん。大手門跡から再び二ノ門南櫓を。大天守をズームで。帰路は黒門口登城口を下るが、こちらは全く照明もなく真っ暗。スマホの懐中電灯のソフトを起動し足下に。そして慎重に一步一步。何とか無事に下り終え、愛知県庁前まで辿り着く。そしてホテルの手前の赤提灯でこの日の反省会を旅友と。アスパラとイカのバター炒め。おでん。ホルモン炒め。ビールから日本酒へと進む。だし巻き卵。ゲソのから揚げ。ソース焼きそば。そしてホテルへ。散策ルートマップ。そしてこの日3月28日の全走行ルート。そして明朝は、この日の参拝予定の寺が一か所残り、また東温市の「菜の花畑」を見たいので6:00にホテルを出発することにして、酒が後押ししあっという間の爆睡。 ・・・つづく・・・

2018.05.18

コメント(1)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その14):49番・浄土寺、50番・繁多寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク49番札所:浄土寺(じょうどじ)西林寺から県道40号線を北上し、伊予鉄横河原線の踏切を渡り、直後に左折して線路沿いを進み暫くすると49番札所:浄土寺に到着。浄土寺 仁王門。仁王阿形像。仁王吽形像。浄土寺 境内配置案内図。「石段を上って山門を入ると右手に手水場その後ろに弁財天、さらに石段を上って右に鐘楼があり、正面に本堂が建つ。本堂の左側に阿弥陀堂と愛染堂が、右側に大師堂がある。納経所は鐘楼の後ろにある門を入りずっと奥にある。」仁王門前の仏足石。仁王門を潜ると前方に階段そしてその先に本堂が。手水舎。弁天堂。浄土寺 本堂。「天平勝宝年間(749年-757年)に孝謙天皇の勅願を受けて恵明(えみょう)上人が開創、本尊として行基が刻んだ釈迦如来像を祀ったという。当初は法相宗であったが、空海(弘法大師)が伽藍を再興した際に真言宗に改宗した。平安時代中期の天台宗の僧空也が天徳年間(957年-960年)にこの寺に滞在し布教に努めた。建久3年(1192年)に源頼朝が堂宇を修復するが、応永23年(1416年)には兵火で焼失。河野通宣によって文明14年(1482年)に再建された。現在の本堂はそのときのものである。慶安2年(1649年)には大規模な修繕が行われている。なお、本堂に置かれた厨子に巡礼者が書いた墨書落書きがあり、その最古のものに大永5年(1525年)の年号が見られる」西林山 三蔵院 浄土寺(さいりんざん さんぞういん じょうどじ) 宗派 真言宗豊山派 本尊 釈迦如来 創建 天平勝宝年間(749年-757年)開祖 恵明上人 所在 愛媛県松山市鷹子町1198本尊真言 ”のうまくさんまんだ ぼだなん ばく” 本堂内部・内陣厨子鐘楼。境内には多くの弘法大師供養塔が。弘法大師像(修行大師像)と弘法大師供養塔。空也松。空也上人手植えと伝わる松の巨木「空也松」。この松は枯死したため現在では切株が残されている。本堂、内陣厨子そして木造空也上人立像は重要文化財とのこと。不動明王立像は松山市指定有形文化財。阿弥陀堂。観音堂。枝垂れ桜はこれから。大師堂。境内の右手に、森白象(1899-1994)の「お遍路や 杖を大師と たのみつゝ」との句碑が。七福神。白の八重桜であろうか?納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。境内。境内から仁王門を見る。本堂(左)と大師堂(右)。本堂(右)と阿弥陀堂(左)。-------------------------------------------------------------------------------------------------50番札所:繁多寺(はんたじ)浄土寺から県道40号線を更に北上する。正面に久米八幡神社の朱の鳥居が。西林寺から浄土寺そして繁多寺までの走行ルート。繁多寺前の駐車場に到着。時間は16:41。山門。1993年に老朽化していたが修復していると。繁多寺 境内配置案内図。「山門を入ると左手に地蔵堂、庫裏・納経所が、右手に手水場がある。石段を上って右側に鐘楼、正面奥に本堂が建ち、その手前左に歓喜天堂、毘沙門天、弁財天が、本堂の右手に大師堂がある。」桜を楽しみながら本堂を目指し参道を進む。弁財天の祠。池には花筏の姿が。手水舎。鐘楼。元禄9年(1696年)に信者の寄進により建立。鐘楼の天井には、中国古来の孝子24人の伝承をもとに、江戸時代に作られた「御伽草紙」の挿絵が描かれているのだと。修行大師像。南無興教大師座像。大師堂。堂内の弘法大師様。大師堂前からの鐘楼(左)と本堂(右)、正面に歓喜天堂。歓喜天堂前の石鳥居。4代将軍家綱の念持仏三体の一つである歓喜天が祀られ、厄除けや商売繁盛、合格祈願などの参拝者が多いと。「歓喜天」と書かれた扁額が。本堂。「寺伝によれば天平勝宝年間、孝謙天皇の勅願により行基が開基し、孝謙天皇の勅願所となったと。その際行基が坐高三尺の如来像を彫り、本尊として、光明寺と号したが、弘仁年間に空海(弘法大師)が留まって修行し現存の山号、寺号である東山繁多寺に改称したと。一時後衰退するが、源頼義により再興され、1279年(弘安2年)には後宇多天皇のために聞月上人が、祈祷を行なっている。また、一遍上人も当寺で学問修行したと伝えられる。上人は後に「捨聖」として遊行し、1288年(正応元年)亡き父である如仏を偲び三部経を奉納。1394年(応永元年)には京都泉涌寺26世快翁師が後小松天皇の命を受け繁多寺第7世の住職に就き、以降1681年〜1684年(天和年間)の寵湖など高僧が相継いで住職となるが、寵湖は徳川家の帰依を得ることとなり、4代将軍家綱の念持仏三体の一つである歓喜天を祀られることとなった。将軍家の帰依を得たことで寺は一時は隆盛をきわめ66坊と末寺100余という大寺となる。」「本尊 薬師如来」と書かれた扁額。東山 瑠璃光院 繁多寺(ひがしやま るりこういん はんたじ)宗派:真言宗豊山派本尊:薬師如来創建:(伝)天平勝宝年間(749〜757)開基:(伝)行基所在:愛媛県松山市畑寺町32本尊真言:”おん ころころ せんだり まとうぎ そわか”本堂内部。本堂(左)と大師堂(右)毘沙門天堂。納経所前の桜も見事に開花。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。満開の境内の桜。山門手前から本堂を見る。三界萬霊。山門横の才の池。境内から山門を見る。時間は16:52。御朱印は17時までなので、この日のお遍路はここまでとし、この後は松山城近くのホテルに向かったのであった。 ・・・つづく・・・

2018.05.17

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その13):47番・八坂寺、48番・西林寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク47番札所:八坂寺(やさかじ)浄瑠璃寺から八坂寺までは1kmの近距離。駐車場脇には「いやさか不動尊」が。大きな不動明王を中心に、向かって右に矜羯羅童子と左に制多迦童子を従えた不動三尊像。極楽橋。極楽橋を正面から。山門は屋根付き橋のようになった単層小型の門。山門には菊のご紋章があり、天皇の勅願寺であることがわかる。山門の天井には22の菩薩と阿弥陀如来が描かれていた。極楽浄土の世界が描かれているようであった。八坂寺 境内配置案内図。「小川を渡る橋を兼ねた山門をくぐると右に手水場と庫裏・納経所が、左に宝篋印塔が、その先に鐘楼がある。正面奥に本堂が建つ。本堂右手には権現堂、十二社権現堂があり、本堂左には閻魔堂があり、そして大師堂がある。 駐車場に来た車遍路は、外から下って山門を入り、中央の石段を上がって本堂大師堂を参拝後、また納経所まで下り、山門から出て駐車場に外から戻り、車は左折し上がって八坂霊園の中を通過して、寺を後にするように寺は指導している。」右手に納経所のある方丈、客殿。左側には、松山市指定有形文化財の「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」が。呉越国の銭弘俶(せんこうしゅく)が、宝篋印心呪経などを銅塔に納めるために造ったと。八坂寺の塔は高さ約2m、基部・塔身・笠・相輪からなり、鎌倉中期から造立された。手水舎。本堂への参道。南無大師遍照金剛と書かれた旗が両脇に。左手に鐘楼。鐘楼の参道逆側には「お遍路の誰もが持てる不仕合わせ」と刻まれた句碑が。説明板によると、明治32年(1899)に松山に生まれ高野山金剛峯寺第406世座主となった高僧の詠んだ句。高浜虚子と知己を得、師事。子供がむなしくなり、四国巡礼の旅に出たとき、「遍路の思いにはそれそれの想いと影があることを想いよんだもの」とあった。俳号森白像。八坂寺 本堂。熊野山 妙見院 八坂寺(くまのざん みょうけんいん やさかじ)宗派 真言宗醍醐派本尊 阿弥陀如来創建 (伝)大宝元年(701年)開祖 (伝)役行者、文武天皇(勅願)所在 愛媛県松山市浄瑠璃町八坂773本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん”八坂寺の寺名は、大友山に八箇所の坂を切り開いて修験の伽藍を創建し、かつ、ますます栄える「いやさか(八坂)」に由来するとのこと。「寺伝によれば役行者によって開基され、大宝元年(701年)に、伊予の国司越智玉興が、文武天皇の勅願を受けて堂宇を建立したという。このとき8ヶ所の坂道を切り開いて創建したことから寺名になったといわれている。一時荒廃するが、弘仁6年(815年)に来錫した空海(弘法大師)が再興したとされる。 本尊の阿弥陀如来は恵心僧都源信の作と伝えられる。その後、紀州から熊野権現を勧進して十二社権現とともに祀り、修験道の根本道場として栄え、12坊、84の末寺を持ち多くの僧兵を抱える大寺となった。天正年間(1573年 - 1592年)には兵火によって焼失してからは寺域も縮小し、現在の境内となっている。」。本尊は、恵心僧都(えしんそうず)作といわれる寄木造の「阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)」。像高84cm・重さ18kg、粒の粗い螺髪・低い肉髻・髪際のゆるい波形など鎌倉時代前期の手法や特徴が顕著で、当時の代表的な作品。本尊は秘仏とされており開帳は50年に1度、次回の開帳は2034年。扁額には無量寿如来(阿弥陀如来)の文字が。本堂内部。本堂左右入口から降りた地下室には、万体阿弥陀仏が安置されていた。県ごとに並べられた砥部焼の仏像は、信者が奉納しており約8,000祀られていると。本堂と大師堂の間に閻魔堂が。美しい浄土を描いた「極楽の途」と修羅道などを描いた「地獄の途」があり、地獄から入って極楽から出ると極楽浄土へ行けると。弘法大師壱千百五十年 御遠忌供養塔。権現堂。権現堂からの境内の風景。大師堂。大師堂正面上部には見事な彫刻が。内部には大師様。境内の鐘楼前の可愛らしい地蔵様。境内の桜も満開。境内から極楽門を。層塔 一基。鮮半島の影響を受けたもので、死者の菩提を弔ったものと。高さ2.7mで鎌倉時代末期のものだと。現在6重となっているが、通常は3・5など奇数に造られていると。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。-----------------------------------------------------------------------------------------------------48番札所:西林寺(さいりんじ)県道194号線→207号線を利用して西林寺に車を走らせる。前の車両のトランク部にはお遍路さんのシールが貼られていた。重信川に架かる重信橋を渡る。そして西林寺駐車場に到着。西林寺境内案内図。「山門を入ると左に鐘楼、その奥に庫裏・納経所が右に手水場、茶堂がある。正面奥に本堂が建ち、その左に阿弥陀堂がある。本堂右に大師堂が、その右に閻魔堂がある。」八坂寺から西林寺への走行ルート。太鼓橋を渡り仁王門を渡る。振り返ると長善寺大師堂が左角に。正岡子規の歌碑。「秋風や高井のていれぎ三津の鯛」仁王門。入母屋造楼門。仁王門の扁額「清滝山(せいりゅうざん)」。仁王阿形像を金網の間から。仁王吽形像前の金網?小さな金網越しの撮影テクニックは至難の業。仁王門を潜り境内へ。右手に手水舎。左手に鐘楼。遍照殿。水子地蔵尊。阿弥陀堂。本堂左にあった同堂と閻魔堂は取り壊され閻魔堂の跡に新しい阿弥陀堂が2018年新春開闢された。阿弥陀如来坐像像は修復され中央に鎮座し、閻魔像は向かって左に鎮座している。大師堂。現在は平成20年(2008年)に再建している。大師像を拝顔できる。本堂。「寺伝によれば、聖武天皇の勅願を受け、天平13年(741年)に行基が伊予国国司越智宿禰玉純と共に堂宇を建立、本尊の十一面観世音菩薩を刻んで開基したという。大同2年(807年)に空海(弘法大師)が本寺に逗留し奥の院になっている杖の渕の清水を湧出させたといわれる。当初は現在地より北東の徳威の里にあったが空海により今の場所に移されたと云われている。 伊予の関所寺(別の寺が関所寺という説もあり)で、境内は周りより一段低い場所にあり、邪悪な者が踏み入れると無間地獄に落ちると考えられている。17世紀末に火災で焼失したが、元禄13年(1700年)松平定直らによって一部再建、その後宝永4年(1707年)には本堂と鐘楼堂が、文化10年(1813年)に大師堂、天保14年(1843年)に仁王門が再建された。」清滝山 安養院 西林寺(せいりゅうざん あんよういん さいりんじ)宗派 真言宗豊山派本尊 十一面観音創建 (伝)天平13年(741年)開祖 (伝)行基所在 愛媛県松山市高井町1007本尊真言 ”おん まか きゃろにきゃ そわか”本堂内部。本尊の力が強すぎるため後ろ向きに安置されていると云われ裏からお参りする人もいたが、現在は否定されている。閻魔堂。仁王門を潜り境内側から振り返る。納経所入口の石。納経所前の庭園内の弁財天池の中の福授(ふくさずけ)地蔵。お詣りすると1つだけ願いを叶えてくれるという幸せを授けてくださる地蔵さん。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。納経所の前の庭園から仁王門(右)と鐘楼(左)。仁王門を境内から。手水舎(左)と遍照殿(中央)。正面に本堂、右手に手水舎。仁王門前から長善寺大師堂を見る。 ・・・つづく・・・

2018.05.16

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その12):43番・明石寺、46番・浄瑠璃寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク43番札所:明石寺(めいせきじ)佛木寺を後にして、再び龍光寺の近くを通り松山自動車道(無料区間)の三間ICへ向かう。道の駅・三間の前には鯉のぼりと幟旗が。西予宇和ICで松山自動車道を下り県道237号線を走ると愛媛県歴史文化博物館が高台に。岩瀬川手前で左折し進むと明石寺に到着。宇和文化の里ご案内。佛木寺から明石寺までの走行ルート。明石寺境内配置案内図。参道から石段を上ると右手に本坊・納経所が、左に手水場があり山門をくぐる。右手に地蔵堂があり、さらに石段を数段上がると正面に本堂が建つ。その右側に鐘楼と大師堂がある。山門手前を左に行くとトイレがあり、その先奥に弘法井戸がある。また、本坊前を通り奥の山に入っていくと宇和西国三十三所があり最奥に、しあわせ観音石像が立つ。参道の石段を登る。売店には「お寺のたまご」が販売されていた。階段の上に仁王門が姿を現す。仁王門前の階段は大正5 (1916) 年・大正期建設、昭和初期増設。(国)登録有形文化財。左手に手水舎。仁王門。明治34 (1901) 年頃建築、(国)登録有形文化財。仁王門には源光山(げんこうざん)と書かれた扁額が。仁王阿形像(金網が邪魔しピンボケ)。仁王吽形像(金網が邪魔しピンボケ)。延命地蔵堂。明治42 (1909) 年建築。(国)登録有形文化財。境内の桜はこの寺も満開。階段の上に本堂が。鐘楼。江戸時代末期建築。(国)登録有形文化財。夫婦杉。大師堂。明治13 (1880) 年建築。(国)登録有形文化財。堂内の大師像。本堂。「寺伝によれば6世紀、欽明天皇の勅願により正澄上人が唐からの渡来仏である千手観世音菩薩を祀るため創建したという。天平6年(734年)に寿元行者が熊野より十二社権現を勧請し修験道の中心道場としたとされる。弘仁13年(822年)空海(弘法大師)が再興したという。縁起の通りであれば飛鳥寺や四天王寺以前の創建ということになるのでこれは史実とは考えられず、実際の創建年は不明といわざるを得ない。建久5年(1194年)に、源頼朝が池禅尼の菩提を弔うため阿弥陀如来を安置、経塚を築き堂宇の修繕をした。この時に山号を現光山から源光山に改めたという。その後も武士からの信仰が篤く、室町時代は西園寺氏の祈願所、寛文12年(1672年)には宇和島藩主伊達宗利が堂宇を建立した。」現在の本堂は明治23 (1890) 年頃建立と。(国)登録有形文化財。本堂の見事な彫刻。源光山 円手院 明石寺(げんこうざん えんしゅいん めいせきじ)宗派 天台寺門宗本尊 千手観音創建 (伝)6世紀開祖 (伝)正澄上人所在 愛媛県西予市宇和町明石201本尊真言 ”おん ばざらたらま きりく そわか”本堂内部には南予七福神の布袋様の姿が。本堂前からの境内。熊野神社への石灯籠。熊野神社。天平6年(734)に寿元という行者(役行者小角から5代目)が紀州熊野から12社権現を勧請し、12坊を建てて修験道の中心道場として法灯を伝承した。12社権現。手水舎と仁王門。見事な桜。境内の白木蓮も見事に開花。仁王門の大草履。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。明石寺駐車場の売店でソフトクリームを楽しみました。そして卵も1個、ご接待を受けました。------------------------------------------------------------------------------------------46番札所:浄瑠璃寺(じょうるりじ)次の45番札所、46番札所は既に2015年に参拝済み。44番札所:大寶寺(だいほうじ)45番札所:岩屋寺(いわやじ)明石寺から再び松山自動車道を利用し北上する。松山道大洲料金所を通過。 愛媛県喜多郡にある鎌倉山が前方に。愛媛県伊予市の街並みが見えた。松山自動車道松山ICから一般道へ。溜池の多い松山市内を浄瑠璃寺に向けて進む。そして46番札所:浄瑠璃寺に到着。明石寺から浄瑠璃寺までの走行ルート。明石寺 境内配置案内図。参道から石段を上ると右手に本坊・納経所が、左に手水場があり山門をくぐる。右手に地蔵堂があり、さらに石段を数段上がると正面に本堂が建つ。その右側に鐘楼と大師堂がある。山門手前を左に行くとトイレがあり、その先奥に弘法井戸がある。また、本坊前を通り奥の山に入っていくと宇和西国三十三所があり最奥に、しあわせ観音石像が立つ。「四国霊場第四十六番 浄瑠璃寺」と書かれた案内板。参道の石段を登る。鐘楼が右手に。正面に本堂が見えた。籾大師。ズームで。手水舎。本堂。「寺伝によれば、和銅元年(708年)に大仏開眼を前にした布教に訪れた行基が堂宇を建立、本尊の薬師如来と脇侍の日光菩薩・月光菩薩、十二神将を刻んで安置して開基したという。その後、大同2年(807年)に空海(弘法大師)が本寺を再興したと伝える。室町時代末期には当寺に帰依した足利幕府の武将・平岡道倚(みちより)が伽藍を整備した。正徳5年(1715年)の山火事で焼失し、江戸時代中期の天明5年(1785年)に住職・堯音(ぎょうおん)の尽力により復興した。」扁額には「醫王山」の文字が。医王山 養珠院 浄瑠璃寺(いおうざん ようじゅいん じょうるりじ)宗派 真言宗豊山派本尊 薬師如来創建 (伝)和銅元年(708年)開祖 (伝)行基所在 愛媛県松山市浄瑠璃町282本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”本堂正面には多くの千羽鶴が。円形の薬師如来様と梁を咥える龍。本堂から寺の入口方面を見る。仏足石。仏手花判石:ほとけの指紋。賓頭盧様。無縁墓石。一願弁財天堂の朱の鳥居。本堂の左手に安置されているのが、芸術の守護神・弁財天を祀った「一願弁天」。ただ1つだけ願いを叶えてくれ、中でも知恵・財宝・音楽に関する願いには、霊験あらたかと伝えられている。大師堂。本堂と回廊で繋がっていた。堂内部。弘法大師の子どもの頃を象った木彫りの「だっこ大師」が左手に。弘法大師の幼名は、佐伯眞魚(まお)といい、その重みもちょうどその頃の大きさと。実際に抱くと何かを感じる人が多く、涙を流される方もいるのだと。大師様。水守地蔵。水子菩提、家内安全、子孫繁栄を願うと。燈ぼさつ。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。納経所の中の弘法大師行状曼荼羅。イブキビャクシンの老木三本。幹囲は (1) 4.8m、 (2) 3.5m、 (3) 3.2mで、高さは20mもあると。樹齢千年を超すといわれる松山市指定天然記念物。万霊塔。六地蔵か。 ・・・つづく・・・

2018.05.15

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その11):41番・龍光寺、42番・仏木寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク41番札所:龍光寺(りゅうこうじ)愛媛県道345号線を再び利用して宇和島市内に向かって走る。左手には宇和海が拡がり遊子の海に浮かぶ島の姿が。ズームで。松の盆栽の如し。養殖場の姿も。宇和島道路(無料区間)の道路脇の満開の桜を楽しみながら進む。宇和島城が遠く右手に。ズームで撮影。そして松山自動車道(無料区間)を走り41番札所・龍光寺に到着。駐車場から民家との間に設けられた細い通路を進んで行くと参道の階段の途中に出た。遊子水荷浦の段畑から41番札所・龍光寺そして42番札所・仏木寺までの走行ルート。境内配置案内図。石の鳥居が参道の入口に建つ。両脇に民家が並ぶ参道を進み石段を上詰めると狛犬の置かれた境内に至る。左に鐘楼、右に水子地蔵尊がある。その先左手に本堂が建ち、右手に大師堂がある。納経所は本堂の左にある。赤い鳥居をくぐり石段をさらに上って行くと稲荷社がある。左手に百体観音。水子地蔵尊。正面から。大師堂。ここ龍光寺は南予七福神の3番霊場。七福神の姿が。恵比寿尊が祀られていた。階段の上には朱の鳥居と稲荷神社が。主祭神は豊宇気姫命、配神として猿田彦命・大宮女大神。手水舎。本堂。寺伝によれば、空海(弘法大師)がこの地を巡錫した際、白髪の老人に出会った。その言動から五穀大明神の化身と悟り、稲荷明神像を刻んで安置した。本地仏として十一面観世音菩薩、脇侍に不動明王と毘沙門天を刻んで、四国霊場の総鎮守の寺とされ、開基したと伝えられてる。その後、神仏習合の「三間の稲荷」として親しまれ、明治初期の神仏分離まで稲荷社が札所であり、神社本殿は17世紀後半の建築とされ、隣接する旧観音堂であった廣田神社は18世紀初頭の建築とされ、江戸時代中期には現在に続く景観が成立していた。なお、江戸時代前期には、「立光寺」という名で神宮寺としての龍光寺が成立していた。稲荷山 護国院 龍光寺(いなりざん ごこくいん りゅうこうじ)宗派 真言宗御室派本尊 十一面観世音創建 (伝)大同2年(807年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 愛媛県宇和島市三間町戸雁173本尊真言 ”おん まか きゃろにきゃ そわか”十三重石塔。鐘楼。池の中の地蔵尊。境内の右に鐘楼が。本堂(左)と大師堂(右)、中央に稲荷神社への階段が。本堂を再び正面から。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。坂東・秩父・西国百体観音の砂ふみ場もあった。地蔵様が並ぶ。階段の先には神社と間違うような古い鳥居が立ち、ここが龍光寺正面入口。神仏習合が今なお色濃く残るお寺である事が理解出来る光景。-----------------------------------------------------------------------------------------------------42番札所:佛木寺(ぶつもくじ)龍光寺から5分ほどで42番札所・佛木寺前の駐車場に到着。仁王門から階段を登ると境内へと続いていた。仁王門(山門)。入母屋造楼門、以前の門は1919年に建立されたが、老朽化したため2010年5月から建て替え、2011年5月28日に落慶したと。「一○山(いっかざん)と書かれた扁額が仁王門に。○は王偏に「果」。仁王阿形像。仁王吽形像。境内配置案内図。県道より石段を上って山門をくぐると参道は左に入るが、直進すると茅葺の鐘楼堂、庫裏がある。参道右手に手水場があり、段を上がると左に納経所があり、右に不動堂、その先に聖徳太子堂がある。参道を進むと左手には観音菩薩像を越え正面に本堂が左に大師堂が建つ、本堂の右に家畜堂、本堂右後ろに鎮守堂がある。修行大師像。七福神尊像。南予七福神の大黒天を祀る。鐘楼。鐘楼堂は元禄年間(1688~1703)に建てられた茅葺きの建物。2014年に四国霊場唯一の茅の葺き替えを行ったと。手水舎。大日如来座像。石仏群。聖徳太子堂。道祖神尊。救世観音像。本堂。「大同2年(807年)空海(弘法大師)がこの地で牛を牽く老人に勧められて牛の背に乗って進むと、唐を離れる際に有縁の地を求めて東に向かって投げた宝珠が楠の大樹にかかっているのを見つけた。そこで、この地が霊地であると悟り楠木で大日如来を刻んで、その眉間に宝珠を埋め、堂宇を建立して開創したという。牛の背に乗ってこの地に至ったというところから家畜守護の寺とされている。鎌倉時代は宇和島領主西園寺氏の菩提寺として栄えた。弘法大師像は正和4年(1315年)10月5日開眼」の胎内銘が入り、銘入りの大師像として日本最古のものといわれている。本堂は享保13年(1728年)に、吉田藩主伊達村賢が建てたものである。毎年、4月19日は当寺の縁日で、本尊の大師像が開帳される。なお、不動堂は元の大師堂で現大師堂の場所から移動され、前立の大師像は現大師堂が昭和時代になって建てられたときに共に造られた。」「大日如来」と書かれた扁額。一○山 毘盧舎那院 佛木寺(いっかさん びるしゃないん ぶつもくじ)○は王偏に「果」。 宗派 真言宗御室派本尊 大日如来創建 (伝)大同2年(807年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 愛媛県宇和島市三間町則1683本尊真言 ”おん あびらうんけん ばざらだどばん"本堂内部。大師堂。大師堂内部の大師像。大師堂は前堂と後堂がある。前堂には白塗り着色の大師像が、後堂には県有形文化財の木肌の大師像が安置されています。このうち、後堂の大師像は正和4年(1315年)10月5日開眼」の胎内銘が入っており、銘入りの大師像として日本最古のもの。賓頭盧様。大師堂(左)と本堂(右)。救世観音像と聖徳大師堂と不動堂その奥に納経所のある本坊が。これも大日如来像?家畜堂。牛馬や家畜の守り仏として信仰を集めている。水子地蔵尊。神明宮。神宮社 社殿。手入れの行き届いた境内。四国八十八ヶ所霊場巡りを25回完遂したと。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。 ・・・つづく・・・

2018.05.14

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その10):蘇家神社、遊子水荷浦の段畑

観自在寺参拝の後は、旅友Sさんが「蘇家神社(そがじんじゃ)」に行こうと。「蘇家神社」は昨年のNHK「にっぽん縦断こころ旅」で、火野正平、が訪ねた神社であると。そして「手すりも途中の踊り場もない185段の石段」を登るのだと。宿毛街道を戻り10分ほど走ると深浦の海岸線に出た。そして風光明媚な深浦の海岸沿いを走る。そして直ぐに蘇家神社前に到着。朱の鳥居と急な階段が見えた。観自在寺から蘇家神社までの走行ルート。駐車場に車を止め、蘇家神社を目指す。蘇家神社の狛犬(左)蘇家神社の狛犬(左)そして目の前に「手すりも途中の踊り場もない185段の石段」が姿を現す。覚悟を決めて185段の階段を登り始める。11月3日の秋祭り時にはこの石段をお神輿が降りてくるのだと。振り返ると、後ろから旅友のSさんの姿が。高所恐怖症にめげずに頑張っていた。途中までは階段の数を数えながら登って行ったが・・・。階段の終わりが見えたと思って足早に登っていくと、階段はカーブしてまだ先にも。そして蘇家神社が見えて来た。そして185段の階段を登り切り蘇家神社に辿り着く。大同年間、全村鎮護の神として相州鎌倉より勧請し当山山頂に創建したが、天正7年(1579年)9月に元社地に奉遷する。貞享元年(1684年)9月社殿を造営、元禄2年(1689年)3月鳥居を建立、宝永5年(1709年)8月御荘郷五十一社制定の一社となる。享保9年(1725年)9月社殿を改築、文化9年8月本殿を造営し慶應元年(1865年)11月に霧囲、本殿、中殿、拝殿を造営。昭和3年(1928年)11月御大典を記念して再び社殿を山嶺に奉遷した。蘇家神社 社内。祭神は蘇家大神(そがのおほかみ)御大典記念遷宮碑。恵美須神社(事代主神)。本堂の奥にあった金比羅宮。そして10分弱滞在の後に転げ落ちぬように慎重に階段を下る。朱の鳥居が陽光に輝いていた。火野正平はこの辺りの食堂で食事をしたとのことであったが、我々は道を急いだのであった。ここ深浦港の周辺の愛南町深浦から西海地区でマグロ2万匹の養殖を行っているのだと。蘇家神社を後にし、宿毛街道を宇和島に向かい北上する。南愛媛風力発電所が前方の山の上に。宇和島市の南端、観音岳を中心とした尾根沿い標高500~600mに位置する発電所。内浦沿いを北上する。正面に見えるのは由良半島。本マグロの養殖場であろうか?嵐坂ポケットパーク、風園の案内表示。ドライバー、通学生、遍路さんなどの休憩施設として、津島中学校生徒と地元住民で公園計画をまとめ24時間利用できる公衆トイレと駐車場(大型車用2台分・普通車用16台分・身体障害者用2台分)があるのだと。宿毛街道の桜を楽しみながら進む。桜の下に芳原川が流れていた。宿毛街道から宇和島道路(無料区間)へ。「ようこそ下波へ」の看板。下波村(したばむら)は、1958年まで愛媛県の南予地方の北宇和郡にあった村である。宇和海に突き出した三浦半島(蒋淵半島)の基部西側に位置し、宇和海に面している。宇和海村(うわうみむら)の成立によって自治体としては消滅し、その後の編入合併で現在は宇和島市の一部となっている。そして前方に目的の「遊子水荷浦の段畑(ゆすみずがうらのだんばた)」の姿が。蘇家神社から遊子水荷浦の段畑への走行ルート。水荷浦が位置する三浦半島の周辺は多島海・溺れ谷などから成る顕著なリアス式海岸で、急峻な丘陵斜面と深い海域から成る独特の地形を持つのだ。「耕して天に至る」と形容される段々畑。幅・高さとも1メートルほどの石垣がはるか山頂まで続いていた。急な山の斜面を人々が苦労してきり拓いてきた歴史の重み、壮観な造形の美に圧倒されるのだ。水荷浦の段畑は、眼前に広がる宇和海の美しさもあいまってまさに絶景。「日本農村百景」などに選ばれており、平成19年7月には全国で3例目の「国の重要文化的景観」に選定された。また、この景観保持の活動を続けている「段畑を守ろう会」も、平成15年3月末に「ふるさと愛媛創造賞」を受賞していると。上段への移動は梯子を利用している様であった。水荷浦は、起伏に富んだリアス式海岸に突き出た岬の斜面に、城壁のような石垣が幅1m、高さ1.5m前後の段々畑を形成し、標高は高い所で約60m、平均勾配が約40度で、その段数は50段余を数えるのだと。江戸時代終わり頃にサツマイモ栽培で段々畑化し、明治時代末から大正時代にかけて、養蚕経営でサツマイモから桑へと切り替わり、養蚕で得た収入で石垣化が行われ、現在NPO法人「段畑を守ろう会」が設立され、景観保持・環境保全しつつ早堀り馬鈴薯の栽培を主要作物とし、営農を持続的に行っていると。だんだん茶屋と段畑。 食事処(地元の新鮮な野菜・魚を使った食事)であるが、生憎この日は水曜日で休みであった。8月には段々ライトアップ(夕涼み会)が開催されると。NPO法人 だんだん屋 段畑を守ろう会 事務所。遊子水荷浦の案内図。毎年4月には山すその海岸沿いで「だんだん祭り」が開催されるののだと。段畑を守ろう会 事務所内にあった段畑の水彩画。こちらは上空からの写真。更に車で狭い山道を進み遊子水荷浦の段畑の裏側まで行ってみる。豊後水道に浮かぶ数々のマグロの円形養殖場が。復路で車を降りて、段畑のジャガイモ栽培を見る。水が浦鼻の防波堤には釣り人の姿が。そして帰路に再び遊子水荷浦の段畑を。 ・・・つづく・・・

2018.05.13

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その9):37番・岩本寺、40番・観自在寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク37番札所:岩本寺(いわもとじ)この日は3月28日、四国八十八ヶ所お遍路の旅の2日目。須崎市のホテルの部屋からの日の出の光景を楽しむ。部屋のカーテンを開けると東の空が赤く染まっていた。時間は6:20。そして日の出の場所の山の端が輝き始めた。山の端をズームで。木々の間から太陽の輝きがそして、そして日の出の瞬間。そして太陽が半分姿を現す。太陽が完全に姿を現す。時間は6:24。そして朝食なしでホテルを出発しこの日の最初の寺、岩本寺を目指す。新荘川に架かる橋を渡る。朝日が前方に。須崎西ICから高知自動車道(無料区間)を利用する。高知自動車道は途中、濃霧が発生していた。四万十町中央で高速を下り、少し走ると岩本寺に到着。ホテルから岩本寺までの走行ルート。境内配置案内図。山門(仁王門)を入ると左に手水場、納経所、右手に聖天堂、鐘楼があり、正面右手に本堂が建つ。本堂の左には水天宮、鐘楼の奥に大師堂がある。本堂の正面に、土産物を売っている売店と宿坊があり、トイレもここで借りる。境内の裏手には土佐くろしお鉄道の線路が通り、参拝中に列車の姿を見ることができる。岩本寺 入口。正面に仁王門。階段の両側には、板に描かれたひなまつりの子供達の絵が飾られていた。仁王門の扁額には「藤井山」と、仁王門。阿形像。吽形像。手水場。修行大師像。大聖歓喜自在天。平成8年に落慶した堂は、木造でありながら円形という珍しい建物。本尊は大聖歓喜自在天で、歓喜天や大聖歓喜天と言つた名前でも知られている。一般には商売繁盛、夫婦円満、子授け祈願、病悩祈願、盗難退散、財宝成就の民間信仰の対象として有名。頭は象、体は人間の姿をしており、単身と双身がある。双身のものには夫天が象頭、婦天が猪頭という珍しいものもあるそうだが、この寺に安置されているのは双方とも象頭の双身のものと。大師堂。200年の歴史を持つと。五鈷杵(ごこしょ)。 中央の刃の周囲に四本の刃を付けたもの。開山堂。本堂。江戸時代以前の37番札所は仁井田五社(仁井田大明神、現・高岡神社)であった。天平年間(729~49)行基菩薩が神宮寺の福円満寺をはじめとする7ヶ寺を開創。弘仁年間(810~24)弘法大師が仁井田大明神を五つの社に分けて五社大明神とした。さらに5つの寺を建立し、先の7ヶ寺と合わせて仁井田十二福寺と称し、神仏習合の霊場として栄えた。福円満寺が廃寺となった後は岩本寺が別当となった。明治の神仏分離で廃寺となるが、明治22年(1889)再興された。空海の七不思議伝説が伝わると。子安桜(この桜に祈れば安産する)、三度栗(一年に三度も実るようになった)、口なし蛭(ヒルが血を吸わなくなった)、桜貝(桜の花がみんな貝になった)、筆草(ねじ花)、尻なし貝(巻貝に棘のあるもの)、戸たてず庄屋(泥棒が入らなくなった)であると。本堂内。「五仏宝殿」の扁額が。藤井山 五智院 岩本寺(ふじいさん ごちいん いわもとじ)宗派 真言宗智山派本尊 不動明王 聖観世音菩薩 阿弥陀如来 薬師如来 地蔵菩薩創建 (伝)天平年間(729年 - 749年)開祖 (伝)行基、聖武天皇(勅願)所在 高知県高岡郡四万十町茂串町本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん/ おん ころころ せんだりまとうぎ そわか/ おん あろりきゃ そわか/ おん かかかびさんまえい そわか/ のうまく さんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うんたら たかんまん”1978年に新築された本堂の天井には画家や一般市民が書いた575枚の天井絵が飾られていた。地元の県展出品者からアマチュアまで約400名が描いたもので、洋画や日本画、水彩画などさまざまな手法で描かれていると。花鳥風月に混じってマリリン・モンローの艶然たる微笑が写真中央下に。鐘楼と観音様。鐘楼。岩本寺の中心には鐘楼堂がどどんと。露座の子育観音。右に水天宮。水難除けと安産祈願の神として信仰されていると。境内にある地蔵群。聖観世音菩薩像か?法隆寺の救世観音像に似ているが。客殿、方丈。奥に本堂、手前に鐘楼。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。鐘楼と修行大師像。境内から仁王門を。院号の「五智院」と書かれた扁額。無相居士之碑。境内全体を。修行大師像を見上げる。--------------------------------------------------------------------------------------------------40番札所:観自在寺(かんじざいじ)以下40番札所:観自在寺から65番札所:三角寺までは愛媛県の寺院ですので色も変えました。岩本寺から国道56号線(中村街道)を利用して38番札所、観自在寺に車を進める。市ノ瀬の山々も桜が満開となっていた。土佐佐賀駅付近を走る「くろしお中村線」の列車。土佐白浜手前よりの土佐湾の絶景。白浜海岸休憩所から四万十町方面を振り返る。光る土佐湾の海。ここから本来ならば38番札所:金剛福寺、39番札所:延光寺へと向かうのであるがこの2寺は既に2015年9月に日本百名城スタンプラリーの途中に参拝したのであった。既にブログアップしているので下記リンクからアクセス願います。38番札所:金剛福寺39番札所:延光寺宿毛市手前の松田川手前からの山の景色。くろしお宿毛線の東宿毛駅(ひがしすくもえき)。(愛称)早稲田・梓駅の文字の看板が。何故この地に早稲田の文字があるのかと思ったが、帰宅後ネットで調べてみるとそれは、明治時代に大隈重信と共に早稲田大学の前身である東京専門学校の設立に尽力した、法学者・政治家である小野梓の出身地が宿毛市だからとのこと。車は高知県から愛媛県に入り更に進む。そして観自在寺仁王門に到着。岩本寺から観自在寺までの走行ルート。山門前の満開の桜が迎えてくれた。境内配置案内図。仁王門を入ると右手に手水場、鐘楼、八角堂が、左に信徒会館が建つ。左に十二支守本尊、右に平城天皇遺髪塔、心経宝塔がある参道の正面奥に本堂が建ち、右手に大師堂がある。納経所は本堂の中にある。仁王門には山号の「平城山」の扁額が。現在の額は高野山第401世座主の筆によるものと。そして現在の門は、1910(明治43)年 観自在寺が消失した後、町内の大工が大師信仰による大病全快の礼として、1911年に建立したもの。総ケヤキ材を用い、地上から屋根まで7m、幅6mの堂々たるもの。町指定の文化財。仁王門からの境内そしてその先に本堂が見えた。仁王阿形像。仁王吽形像。手水舎。鐘楼が右手に。鐘を撞かせていただきました。お忘れぽっくり地蔵。説明板には「お地蔵様は私達の苦しみ、悩みを除き、大慈悲心を以って福徳を与え、中道無間の苦しみを除き安楽な世界へお導きくださる菩薩さまです」と書いてあった。宝聚殿八角堂。本尊 文殊菩薩・弁財天。平城山に伝わっている宝物を収納展示すると同時に、学業成就・受験祈願のため、文殊菩薩を祭祀されていると。修行大師像。八体仏十二支守本尊。一枚岩をくり抜いた光背を背負った八体仏。自分の干支の仏様にお水をかけて願いを成就するのだと。境内に「栄かえる」の石像が。そばの石碑に次のように書いてあった。親子孫と三かえるお金かえる福がかえる病気が引き(ひき)かえる本堂。銅葺き入母屋造り。寺伝によれば平安時代初期の大同2年(807年)平城天皇の勅願によって、空海は、一本の霊木から本尊の薬師如来、脇持の阿弥陀如来、十一面観世音菩薩を刻み安置して開創したと伝えられている。このとき残った霊木に庶民の病根を除く祈願をし「南無阿弥陀仏」と彫ったと云われる。また、平城天皇は勅額「平城山」を下賜し、当地に行幸されたと云われ、一切経と大般若経を奉納を奉納し、毎年勅使を遣わして護摩供の秘法を修したとされている。江戸時代初期の寛永15年(1638年)に京都の空性法親王が巡拝、薬師院の号を受けた。その後、宇和島藩主伊達宗利の勅願所になったという歴史をもつ。一時は七堂伽藍を持ち四十の末寺を有したが、火災で消失。延宝6年(1678年)に再建されたが、昭和34年(1959年)に失火で本堂を焼失、現在の本堂はその後に建立された。平城山 薬師院 観自在寺(へいじょうざん やくしいん かんじざいじ)宗派 真言宗大覚寺派本尊 薬師如来創建 (伝)大同2年(807年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2253-1本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”納経所は本堂内部の右側。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。観自在菩薩像。大師堂。五鈷杵(ごこしょ)。中央の刃の周囲に四本の刃を付けたもの。お大師様のお姿が。奥之院「篠山大権現」遙拝所。本堂と観自在菩薩像。信楽焼きの狸も、お遍路さんの格好をしていた。心経宝塔が奥に。大師が平城天皇の病気平癒を願って般若心経の祈祷をしたことから、全国の信者から多くの写経がよせられ、それを奉納する為、心経宝塔が建てられた。境内から仁王門を見る。井戸の跡。 ・・・つづく・・・

2018.05.12

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その8):36番・青龍寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク36番札所:青龍寺(しょうりゅうじ)国道47号線を利用して、36番札所:青龍寺(しょうりゅうじ)を目指す。前方に浦ノ内湾口に架かる宇佐大橋が見えて来た。昭和48年(1973年)に架設。この宇佐大橋ができるまで、福島から井尻まで湾口約400mを渡し船が出ており、およそ1200年も続いたのだと。 青龍寺は、高知県土佐市にある真言宗豊山派の寺院。独鈷山 伊舎那院 青龍寺と号す。本尊は波切不動明王。四国八十八箇所霊場の第三十六番札所。波切り不動さんの愛称がある。35番札所:清瀧寺から36番札所:青龍寺への走行ルート。本堂へと続く参道階段。境内 配置図。石段下の右に手水場、左に納経所、恵果堂がある。石段途中左奥に三重塔があり、仁王門の先にも170段の石段が続く。石段を上りきったところに本堂が建ち、左に大師堂、右に薬師堂があるが、この配置は唐の青龍寺と同様であるといわれている。手水場。修行大師像。観音像。仁王門。金網の間からの阿形像。吽形像。仁王門近くにあった三重塔。三界万霊地蔵尊。本堂や大師堂への170段の階段を登る。モンゴル出身の元横綱朝青龍は、ここ青龍寺の近くの明徳義塾高校に在学して技を磨いた。四股名は師匠朝潮の「朝」と、青龍寺から「青龍」を取って決めたのだと。また当時はこの170段の石段を昇り降りして鍛錬したのだと。水子地蔵尊。背中の炎が緑の中にひときわ目を惹く波切り不動明王。 手には波を切った神剣を持ち、 滝に打たれる修行僧を見つめる姿と。行場のミニ滝。西国三十三観音が続く。どこまでも続く階段。手水舎。四国八十八ヶ所の寺にちなんだ石仏が参道脇に。階段下の仁王門を見下ろす。本堂。「寺伝によれば弘仁年間(810年 - 824年)に空海(弘法大師)によって開基されたとされる。入唐求法の遣唐使として、恵果和尚より真言密教の奥義を伝授された空海が帰国の折、有縁の地に至るように祈願して独鈷杵を東方に向かって投げた。空海はその独鈷杵がこの山中の松の木にあると感得し、嵯峨天皇に奏上。弘仁6年(815年)に恵果和尚を偲び、唐の青龍寺と同じ名の寺院を建立したという。本尊の波切不動は、空海が乗った遣唐使船が入唐時に暴風雨に遭った際に、不動明王が現れて剣で波を切って救ったといわれ、空海がその姿を刻んだものであると伝える。 江戸時代初期には荒廃していたが、土佐藩2代藩主山内忠義によって正保年間(1644年 - 48年)に再興された。しかし、宝永4年(1707年)には地震と津波で大きな被害を受け、江戸末期に再建された。」独鈷山 伊舎那院 青龍寺(どっこざん いしゃないん しょうりゅうじ)宗派 真言宗豊山派本尊 波切不動明王創建 (伝)弘仁6年(815年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 高知県土佐市宇佐町竜163番地本尊真言 ”のうまくさんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん” 登って来た170段の階段。 空海作といわれる本尊の不動尊石像(レプリカ)。大師堂・本堂と一列に並ぶ「薬師堂」。朱が鮮やかで有り、最近建て直したのであろうか。薬師如来と書かれた扁額。白山大権現。境内。奥から本堂・大師堂、薬師堂。三十三観音の石像。こちらは青銅製の「波切り不動明王」。大師堂。ミニ不動尊。本堂と大師堂(左)。水子供養堂。再び三重塔。三重塔の下の歌碑。「大海に あまねき護り 独鈷山 峰にそびゆる宝塔の尊し」 空海の唐での師、恵果阿闍梨の堂宇。「青龍寺」は中国の長安にあり、空海はそこで恵果阿闍梨から密教の奥義を伝授され、遍照金剛という名をもらったのです。ここの寺はそういったことを模擬した寺なのだと。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。そしてこの御朱印は今年の3月7日に訪れた中国・西安にある青龍寺(せいりゅうじ)で頂いた御朱印。西安の青龍寺は空海が遣唐使に同行し、長安の都のこの青龍寺で恵果法師に就いて修行した事で有名な寺なのであった。御朱印には「第0番札所」の文字が。そして再び土佐の青龍寺本坊への鐘楼門。客殿・書院・方丈。護摩堂。鮮やかな朱塗りの二重塔。--------------------------------------------------------------------------------------------------------青龍寺を後にし、この日の宿のある須崎市に向かう。そして元横綱朝青龍の母校である明徳義塾高校の前を通過。国道47号線(横浪黒潮ライン)からの太平洋の眺望を楽しみながら進む。横浪県立自然公園帷子﨑(かたびらさき)の海岸線は美しかった。途中道路の脇に箱がズラッと並んでいるのを発見。日本ミツバチの待ち受け箱。日本ミツバチの分蜂群を捕獲するための巣箱。横浪スカイラインを中ほどまで走ると、道路脇の駐車場にあった武市 瑞山(たけち ずいざん)銅像。武市 瑞山(たけち ずいざん)は、日本の志士、武士(土佐藩郷士)。土佐勤王党の盟主。通称は半平太で、武市 半平太(たけち はんぺいた)と呼称される人物。高さは約3メートル。瑞山の銅像裏には、「土佐勤王党血盟者と同志人名」を刻んだ石版があった。住友大阪セメント(株)高知工場が車窓から。そして須崎市内のホテルに到着。青龍寺からホテルまでの走行ルート。そしてチェックイン後、夕食を兼ねてホテルの廻りを散策。JR土岐線多ノ郷駅へ。1時間に1~2本の電車。そして夕食の店で、鰹のタタキを楽しむ。その他いろいろとビール片手に楽しむ。〆の鍋焼きラーメン。そして部屋に戻り、この長い1日の疲れも有り、則爆睡したのであった。 ・・・つづく・・

2018.05.11

コメント(0)

-

沼津港・大型展望水門「びゅうお」へ

「ぐりんぱ」を後にし、富士山スカイラインで山を下り裾野ICより東名高速に乗り沼津ICで下りて沼津港を目指す。沼津港に到着し、防波堤沿いの駐車可の場所に車を駐め散策開始。徒歩にて沼津港大型展望水門「びゅうお」を目指す。この沼津港大型展望水門「びゅうお」は沼津港の内港と外港を結ぶ航路から進入する津波から港の背後地の50ha、 9,000人を守るために作られた水門。津波をシャットアウトする扉体(ひたい)は、幅40m、 高さ9.3m、重量は406tと日本最大級。これだけの大きな扉体なので、それを支える躯体も大きく沼津市ではその高さを生かして展望施設を併設したのだと。「びゅうお」の名前は英語の「View(ビュー)」+「魚(うお)」からとのこと。「びゅうお」案内板。大型展望水門「びゅうお」の北側にある港口公園。松林と芝生で構成された、潮騒の聴こえる公園。展望施設には、両岸に設置した13人乗りのエレベーターにより昇ることが出来た。両岸の機械室の周囲を展望回廊がまわっていて、この展望回廊の床は、地上約30m。両側の展望回廊を幅4m、長さ約30mの連絡橋がつないでいて、北には愛鷹山、富士山、南アルプスを望み、遠く清水まで見渡せると。また、箱根連山や沼津アルプスを見渡し、眼下には我入道海岸が広がり、その先に駿河湾に突き出した大瀬崎をくっきりと見ることができ、360度の眺望を楽しめたのであった。沼津魚市場第一市場方面を見下ろす。東田子の浦・富士山方面を見る。富士山頂には再び白い雲が。快晴であればズームでこの様な富士山の姿が見えると(掲示されていた写真より)。伊豆半島方面を見る。一番右側が大瀬崎。「びゅうお」は太平洋に沈む夕日を見るに最高のスポットとのこと。水門に沈む夕陽は感動的であると。両側の展望回廊を幅4m、長さ約30mの連絡橋がつないでいた。展望回廊を渡り対岸に向かう。展望回廊の中央でボランティアのオジサンが「びゅうお」の説明をしてくれた。この水門の扉体は、通常、満潮海面から15メートルのクリアランスを保った位置で固定され、その下を漁船や客船が航行すると。津波の想定水位は干潮海面から5.8メートル。これに航路の水深-3.5メートルを加えたものが、扉体の高さ9.3メートルとなっているのだと。地震計で250ガル以上、震度5強以上の地震を検知すると自動的に閉まり、約5分で完全閉鎖するのだと。ここだけ水門で閉じても両側から巨大津波が街に入り込むので、何処まで効果があるかは議論があることも承知していると。展望回廊を渡り、狩野川そして我入道海水浴場方面を見る。エレベーターを降り沼津魚市場第一市場方面に向かい巨大水門を振り返る。エレベーター停止寺の避難階段も両側にある事が理解出来た。そして港の中を歩いていると、雲の無い富士山の姿が。市場冷蔵庫棟前から大型展望水門「びゅうお」を見る。時間が午後でもあり、沼津港には大奥の漁船が今日の漁を終わり停留中。漁港の入口にある「沼津みなと新鮮館」内をしばし散策。駿河湾で水揚げされた海の幸が一般向けに販売されており、店によってはその場ですぐ食べることもできる。加工された干物や静岡県の名産品も集結しているので、食事&お土産選びに打ってつけのスポット。山葵も。新鮮な魚が食べられる食堂も。「沼津みなと新鮮館」入口ではヨーヨーのパーフォーマンスが行われていた。若いパフォーマーが一人で懸命に。「沼津みなと新鮮館」の看板。「沼津みなと新鮮館」の道路を隔てた場所にある「港八十三番地」も散策。「駿河湾を味わう町」をコンセプトにした魅力的な複合施設|深海水族館や回転寿司、海鮮丼、浜焼きなどの飲食や干物などの土産物が集まった複合施設。何処の店も食事を持つ長い列が。この店も。ここでの食事を諦めざるを得ないのであった。そして帰路へ。国道1号線に向かう。東海道・錦田一里塚手前の松並木を通過。そして三島の大吊橋手前でこの日初めての渋滞の巻き込まれる。大吊橋の橋脚が左手に僅かに。その後は順調に。左手下に芦ノ湖そして箱根駒ヶ岳の姿が垣間見えた。芦ノ湖とその先の仙石原方面が。箱根新道を下り西湘バイパス方面へ。未だ時間も早い為か渋滞もなく順調に進む。西湘バイパスの料金所も渋滞無くすんなりと。右手に湘南の海が。134号線を順調に進む。相模川を渡る。そして茅ヶ崎のSさん宅に無事到着。自分の車に乗り換え17時前には無事帰宅したのであった。この日の自宅を4:30に出てから約13時間の日帰り旅行を大いに楽しんだのであった。下記の全ルート(275km)を運転してくれたSさんに感謝、お疲れ様でした。 ・・・END・・・

2018.05.10

コメント(0)

-

富士山:遊園地「ぐりんぱ」へ

富士山スカイラインを利用して「ぐりんぱ」への南富士エバーグリーンラインのゲートに到着。ゲートには「ぐりんぱ」係員がおり、チューリップは全体的には見頃を過ぎてしまたが、今満開の品種もある事そして駐車場は満車であるので、手前のスキー場の駐車場からシャトルバスを利用して欲しいと。ここは1973年4月に「日本ランド」(後に「日本ランドHOWゆうえんち」と改称)としてオープンした場所を2004年に「ぐりんぱ」と改称・リニューアルしたもの。スキー場駐車場からの富士山。そしてシャトルバスに乗り「ぐりんぱ」入口に到着。入場チケット・シニア800円を購入し入場。園内通路には黄色のチューリップは満開で迎えてくれた。2018年4月21日(土)~5月27日(日)までの期間で、世界遺産・富士山をバックに色鮮やかな20万本のチューリップが咲き誇る花の祭典「天空のチューリップ祭り」が開催中。しかし今年の春は温度が例年より高く、開花が早まっているとのこと。園内 案内図。富士山の姿がハッキリと。ズームで頂上付近で雲が刻々と発生する姿を。「そよかぜサイクリング」と「みんなでシュシュポッポ」とその後ろに富士山。「みんなでシュシュポッポ」も発車時間待ち。「天空のチューリップ祭り」のチューリップはやはり終わりかけていたが、富士山の雄姿がそれを補ってくれた。チューリップと風車そして富士山。富士山頂上の雲もなくなり。頂上の稜線そして登山道のジグザグもハッキリと。このベンチが撮影スポット。こちらのチュ-リップは今が満開。緑の屋根は「緑の丘のすてきなお家」。シルバニアビレッジからの富士山。キャラクター「シルバニアファミリー」の世界を等身大で表現した国内初のテーマパークであると。風車にも「シルバニアファミリー」が。「そよかぜサイクリング」を楽しむ女の子。ここからも宝永火口をズームで。ウルトラマンパークへの階段の中央にも芝桜が咲いていたが、こちらも疎ら。「ウルトラセブンコースタ・マッハ7」は強風で運転休止中か?ウルトラセブンと富士山。青トラマンと富士山。「みんなのかんらんしゃ」と富士山。ウルトラマンパークから下方を見る。再びチューリップ園と富士山。最後に満開のチューリップをカメラに。「秋の花畑 天空のダリア祭り」が8月下旬~10月中旬に開かれると。2万株のダリアが咲き誇る秋の祭典。ダリアの他にも、サンパチェンスやキバナコスモスが植栽され、色とりどりのトロピカルな花畑となるとのこと。 ・・・つづく・・・

2018.05.09

コメント(1)

-

富士芝桜まつり

四国八十八箇所お遍路の旅を順次ブログアップ中ですが、近々のホットな旅の備忘録の割り込みです。------------------------------------------------------------------------------------------------------この日は5月5日(土)、旅友のSさんと富士山の富士本栖湖リゾートで開かれている「富士芝桜まつり」を楽しんで来ました。ネットのライブ映像によると、未だ満開には少し早いようでしたが、今週は晴天の日が少ないとの天気予報でしたので、富士山の雄姿も間近で楽しみたいのでこの日に決定したのです。渋滞回避のために、早朝の4:30に我が家を車で出て、5時に茅ヶ崎のSさん宅に到着。そしていつもの様にSさんの愛車で富士山に向かいました。圏央道寒川南ICを5:08に通過。丹沢山地の大山(1,252 m)の姿そして朝日を浴びた厚木の市街地。圏央道から東名・名古屋方面へ。車窓からこの日の朝日が。大井松田からの富士山。富士山頂付近は雲に隠れていた。何時もの様に助手席に座り富士山の姿を追いかけカメラを向ける。御殿場ICで東名から133号線(箱根裏街道⇒東富士五湖道路)を進む。相変わらず富士山の頂上は雲に隠れていた。「笠雲は下り坂」とも言い、今週の天候の悪化を暗示していたのです。青木ヶ原樹海を通過。新緑が朝日に輝き美しかった。そして富士芝桜まつり会場の駐車場に到着。茅ヶ崎のSさん宅から1時間45分、時間は6:45前。既に駐車場に入る車の列が上下線に。毎年芝桜の開花時期の4月中旬から5月下旬にかけて開催される「富士芝桜まつり」。富士本栖湖リゾートの広大な敷地に約80万株の花が咲き誇ります。ピンクと白のグラデーションカラーに染まる芝桜と、そのバックにそびえる富士山の雄大な景色のコラボレーションが見事な「富士芝桜まつり」なのです。5分もかからずに駐車場に入れた。しかし既に第1駐車場は満車で第2駐車場に案内される。車を駐め入園口から林の中の道をチケット売り場に徒歩で向かう。7~8分林の中を歩いて第1入場口のチケット売り場に到着。事前にネットで前売り券を50円引きの550円で購入しておいたのでスマホのQRコード提示窓口でチケットに交換し入場。併せて駐車料金も早めに自動精算機で。富士芝桜まつり 会場マップ。約2.4ヘクタールの広さに咲き誇る、約80万株の芝桜と、世界遺産にも登録された富士山のコントラスト。芝桜は、別名「ハナツメクサ(花詰草、花爪草)」とも呼ばれ、地面に芝のように桜色の花を咲かせるところから「芝桜」と言われます。富士芝桜まつりの会場には、ピンクはもちろん、赤や白、ストライプなど、8種類の芝桜が咲いていて、色とりどりの「花のじゅうたん」を楽しむことが出来るのです。入口には濃いピンクの芝桜が迎えてくれた。ミニ芝桜富士が前方に。しかし山頂の白、そして裾野のピンクも未だ5分咲きであろうか。今年のものはかなり開花にバラツキが。ズームで。下の写真は2015年に訪ねた際の写真です。この時は満開間近でしたが。相変わらず富士山頂の雲は退いてくれません。会場の一番奥には展望台が。展望台からの眺望。展望台から下りて。雲の状況は刻々と変わっていた。アネモネの花壇は満開手前。色々な色合いの芝桜が。展望カフェや売店も会場の奥に。芝桜会場を囲む山も新緑に溢れていた。ミニ芝桜富士をこちらから。雲がなんとか晴れてきた。芝桜のカオス。反対側から。「ダイヤモンド富士」説明ボード。そして芝桜で描いた「ダイヤモンド富士」の姿。白のギザギザは山頂の雪、そしてその上に赤い夕陽の姿がなんとか確認出来たのであった。山頂の姿が暫しの間見えた。ミニ芝桜富士を様々な角度から。雲が漸く消えてくれたのであった。春霞の為か富士山の姿はややおぼろげに。今年(2018年)のポスターの写真は上の私の写真と同じ場所から。今年の残雪は、例年に較べてやや少ないようだ。ポスターに負けじとカメラを縦にして。白とピンクの曲線美。アンジュレーション(undulation)の美。ムスカリの青は強烈。昨年~今年の冬は一段と寒さが厳しかった為か、芝桜の斑な開花は芝桜がやられている場所も多かったのであった。そしてその場所に開花株を植え付けている係員の姿が。芝桜広場の周囲にはレンゲツツジやヤマツツジ、ミツバツツジ、ドウダンツツジが咲いていた。お土産売店の「さくら餅」。帰路に入園口の横を通ると長い列が出来ていた。時間は8:15過ぎ。駐車場手前からの富士山は雲がスッキリ晴れて。そして駐車場を出て富士宮方面に向かう。対向車線には長蛇の列が行けども行けども・・・・。この時間8:30には既に約9kmの渋滞が、そして恐らく本栖湖方面からも同様な大渋滞が。想像しただけでも気が遠くなるのであったが、諦めてUターンする場所も殆ど無く!!これぞ「早起きは3時間の徳」いや「早起きは1日の徳」なのであった。そして対向車線の渋滞の中、我々は道の駅・朝霧高原でしばし余裕の休憩。「道の駅」朝霧高原は、雄大な富士山を背景に緑輝く草原が広がり、周りは多くの観光資源に恵まれ、古くは静岡と山梨を結ぶ「塩の道」であった一般国道139号線沿いに位置。富士山頂から噴煙があがっているが如し。ソフトクリームを楽しむ。旅友はヤマモモ、私はヤマモモとバニラとのミックスを。ヤマモモの甘酸っぱい味で疲れも癒されたのです。次の目的地の「ぐりんぱ」向けて車窓の景色を楽しみながらS山運転の車は進む。「朝霧高原・もちや」の手前には鯉のぼりそしてのぼり旗の姿が。そして水ヶ塚公園からの富士山の雄姿。表富士側の2合目にあたる水ヶ塚公園。大きな口を開けて宝永火口が眼前に迫って来たのです。それにしても宝永火口がこれまでに大きかった事にビックリしたのです。ネットで調べてみると「宝永山は宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した、富士山最大の側火山である。 標高は2,693m。この宝永の大噴火以降は噴火していないため、この宝永山が富士山の 最新の側火山になる。宝永第一火口は直径が約1,200m、深さが約400m」と。 ・・・つづく・・・

2018.05.08

コメント(1)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その7):34番・種間寺、35番・清瀧寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク34番札所:種間寺(たねまじ)雪蹊寺を後にし県道36号線を走ると右手に高知競馬場が現れた。雪蹊寺から種間寺への走行ルート。種間寺駐車場に到着。石柱門のある種間寺入口。境内配置図。石柱門を入ると鐘楼があり光明殿前から右に入ると、左に水子地蔵尊、右に庫裏・納経所があり、その先に大師堂が並ぶ。左手に地蔵堂、底の抜けた柄杓が子安観音を取り巻く堂があり、最も奥にコンクリート作りの本堂が建つ。弘法大師像。一言地蔵尊。本坊。塀沿いの地蔵尊。水子堂。水子地蔵尊。境内。正面が本堂。江戸彼岸しだれ桜の碑。しかし何故かしだれ桜の写真は撮っていなかった。境内中央の椿。子育観音堂。子育観音像。底がない柄杓が子育観音像の周囲に。底がないひしゃくは「通りがよい」ことから、母親が苦しまず安産できるように、との祈りが込められているのだと。妊婦が持参したひしゃくの底を抜き、1週間かけて安産祈祷をした後、お札を添えて妊婦に返す。無事に安産すれば、ひしゃくを寺に納めるという。種間寺 本堂。敏達天皇の御代(572~85)四天王寺の造営のために百済から招かれた工匠や仏師が、寺の完成後に帰国する途中、土佐沖で暴風雨に遭ったため当地に上陸した。そして海上安全のために薬師如来の像を刻み、本尾山の頂上に祀ったことを起源とすると。後に弘法大師がこの像を本尊として寺を開創し、唐から持ち帰った五穀の種をまいたので種間寺と称するようになったと。安産祈願の底抜け柄杓で知られる。本尾山 朱雀院 種間寺(もとおざん すざくいん たねまでら)宗派 真言宗豊山派本尊 薬師如来創建 (伝)弘仁年間(810年 - 824年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 高知県高知市春野町秋山72番地本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか” 本堂内部。右手に句碑。「道はるかなれど 歩まじ 沙羅の花」「つゝじ燃ゆ 浮世の嘆き 知らぬ気に」豊山派管長 長谷寺化主 聖定そして種間寺の境内には、徳光さんの石碑まであった。「徳さんのお遍路さん」という番組での記念に建てられたようである。BS-TBSで2012年から放映されていた、との事。「達観をちでゆく種間寺 ご住職」弘法大師像。沙羅双樹の木。本堂手前の手水舎。大師堂。大師堂の龍の見事な彫刻大師堂 内部。境内に堂々と、しだれ赤松。樹齢は200年を超えると。境内の本堂と大師堂。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。境内を再び。左に子育観音堂、中央に本堂、右手に大師堂。岡崎精郎(おかざきせいろう)の肖像レリーフをはめ込んだ記念碑。(1898(明治31)年~1938(昭和13)年)。地元出身の洋画家 農民解放運動家。歌碑。「波音のどすんどっすん浜木綿」鐘楼。--------------------------------------------------------------------------------------------------------35番札所:清瀧寺(きよたきじ)種間寺から279号線で土佐市方面に向かうと、仁淀川手前には、自動追随式のソーラーパネルを発見。ソーラーパネルが太陽を自動で追いかけパネルの角度を自動的に変えるシステム。土佐市、その先に仁淀川を見下ろす。種間寺から清瀧寺への走行ルート。そして清瀧寺に到着。境内配置図。山門の先にも石段が続き境内に至る。参道の右に赤い消防車、さらに庭園があって中に鐘楼が、その奥に客殿・納経所がある。正面先の右手に手水場、左には大きな厄よけ薬師如来像が立ち。さらに石段を上ると本堂が建っている。本堂右手には子安地蔵尊、琴平社祠、裏手には瀧と池があって水子地蔵尊が祀られている。本堂左の回廊続きに大師堂があり、その左に地蔵堂、観音堂が、大師堂の石段を下ると両脇に観音像、修行大師像があり、この南西に高岳親王逆修塔のある入らずの山がある。左に大師堂、右に本堂が。大師堂正面。平和観音。修行大師像。そして厄除け薬師如来像。像高15m、台座の中に入り戒壇巡りをすると厄除けのご利益があるという。本堂。寺伝によれば養老7年(723年)行基が本尊薬師如来を刻み、寺を開創し、景山密院繹木寺(けいさんみついんたくもくじ)と称したという。その後空海(弘法大師)が巡錫、五穀豊穣を祈願して山中で一七日(7日間)の修法を行い、満願の日に金剛杖で前の壇を突くと清水が湧き出て鏡のような池になったことから醫王山鏡池院清瀧寺と改めたという。平城天皇の第3皇子である高岳親王は薬子の変に連座したことから仏門に入り空海の弟子となり真如と名乗った。貞観3年(861年)に本寺に来錫し逆修塔(生前墓)を建てた。扁額にはご本尊 薬師如来と書かれていた。醫王山 鏡池院 清龍寺(いおうざん きょうちいん きよたきじ)宗派 真言宗豊山派本尊 薬師如来創建 (伝)養老7年(723年)開祖 (伝)行基所在 高知県土佐市高岡町丁568-1本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか” 本堂内部。大師堂に参拝。大師堂 内部。観音堂。地蔵堂。地蔵堂の裏にはたくさんの地蔵尊が。賓頭盧様。清瀧寺の境内に流れ落ちる瀧。奥の院の閼伽井から流れている清滝。厄除け薬師如来像を背面から。鐘楼。境内の駐車場から鐘楼の方に入って行く唐門。手水舎。再び高岡平野を見下ろす。本坊。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。琴平神社 鳥居。琴平神社 石碑。琴平神社 階段。琴平神社 手水場。琴平神社 拝殿。境内の地蔵尊。伊東象岳大和尚像。車でのお遍路のため、仁王門は潜る事は出来なかった。 ・・・つづく・・・

2018.05.07

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その6):32番・禅師峰寺、33番・雪蹊寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク32番札所:禅師峰寺(ぜんじぶじ)竹林寺がある五台山を駆け降り、まだまだ田園風景の中を海岸線目指して南へ。「黒潮ライン」と呼ばれる県道14号線の下を潜り込むように辿ると、海岸に面した低い山を登る道。その終点に、禅師峰寺の広い駐車場が現れた。竹林寺から禅師峰寺への走行ルート。不動明王、大日如来等様々な仏像が駐車場を見つめていた。四国霊場88ヶ所32番札所 禅師峰寺 案内板。境内配置図。麓から山道を登っていくと右に庫裏・納経所への分岐を過ぎると手水場があり山門に至る。山門脇には不動明王像が立つ。さらに石段を上ると右手に鐘楼があり正面奥に本堂が建つ。本堂左手に大師堂があり、その左には地蔵堂、阿弥陀堂がある。山上からは土佐湾が一望できる。駐車場には大きな十一面観世音菩薩が迎えてくれた。この十一面観世音菩薩は、・10種類の現世での利益(十種勝利)・4種類の来世での果報(四種功徳)をもたらすと言われていると。階段の途中には赤子を抱く地蔵の姿も。手水舎。弁財天には南無不動明王が。奇岩「屏風岩」を背中に「不動明王」が山門脇で出迎える。像の後ろにそびえ立つ奇岩がまるで炎の様に見え、不動明王の迫力がより一層。長い石段の途中に仁王門があり、さらに石段が続いていた。山門を正面から。扁額には「八葉山」の文字が。金剛力士阿形像。吽形像。手前の金網にピントが合ってしまいました。仁王像の姿を想像してみてください。奇岩「屏風岩」を右に見ながら階段を更に上る。そして本堂のある境内に。正面に本堂が。芭蕉の句碑「木がらしに岩吹き尖る杉間かな」は、本堂前の奇岩の間に。奇岩の前にお遍路に扮した信楽焼(しがらきやき)の狸像や可愛らしい地蔵が頭巾を被って。弘法大師像。本堂。寺伝によれば、聖武天皇の勅命を受けた行基が海上安全を祈願して堂宇を建立したのを起源とし、空海(弘法大師)はここを霊地と感得し虚空蔵求聞持法の護摩を修法、十一面観世音菩薩を刻んで本尊として祀り、現在の寺名を定めたという。土佐藩主山内一豊以来、歴代藩主の信仰を受けており、参勤交代で浦戸湾を出航する際には航海の無事を祈願したと。地元では「みねんじ」とか「みねでら」「みねじ」と呼ばれ、親しまれている。八葉山 求聞持院 禅師峰寺(はちようざん ぐもんじいん ぜんじぶじ)宗派 真言宗豊山派本尊 十一面観音創建 (伝)神亀年間(724年 - 729年)開祖 (伝)行基、聖武天皇(勅願)所在 高知県南国市十市3084本尊真言 ”おん まか きゃろにきゃ そわか” 禅師峰寺本堂内。大師堂。大師を拝顔出来るように扉が僅かに開いていました。お大師様のお顔がはっきり見えました。鐘楼。地蔵堂。地蔵様が並ぶ。地蔵堂内部。阿弥陀堂。阿弥陀堂内部。子安地蔵像。赤い涎掛けには般若心経が書かれていた。境内からの風景目の前に太平洋、眼下に園芸農業のビニールハウス、遠くに桂浜が望めた。桂浜をズームで。土佐民謡「よさこい節」にも詠われ、そして太平洋を望んで立つ坂本龍馬の銅像がある浜辺は、高知を代表する名所の一つ。納経所へ急ぐ旅友。納経所横の本坊。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。駐車場には数多くの水子観音も並ぶ。再び十一面観世音菩薩像と横にトイレそしてその後ろに本堂への階段が見えた。弘法大師石像。「道中お気をつけてお巡り下さい」と。----------------------------------------------------------------------------------------------------------33番札所:雪蹊寺(せっけいじ)禅師峰寺を後にし土佐湾沿いを走り浦戸湾にかかる延長1480 mの浦戸大橋を渡る。浦戸大橋を渡り黒潮ラインを左に行くと桂浜方面へ。桂浜は、白砂の美しい月の名所として知られる。幕末の志士、坂本龍馬の銅像が立っていることでも名高い。雪蹊寺に到着。禅師峰寺から雪蹊寺までの走行ルート。山門は無く、山頭火の言葉「人生即遍路」と刻まれた遍路石と石柱門が迎えてくれた。「寺伝によれば空海(弘法大師)の開基で、創建当初は真言宗に属し、「少林山高福寺」と称したと。天正16年(1588年)の長浜地検帳には「慶雲寺」とあり、この頃までに慶雲寺と改称していたことが窺える。寺に伝わる毘沙門天および両脇侍像は、毘沙門天像の足枘銘から湛慶の真作と判明し、高福寺創建の嘉禄元年(1225年)頃の作と推定されている。ただし、湛慶作の仏像が都から遠く離れた土佐に伝わった経緯は定かでない。鎌倉時代に仏師運慶と長男の湛慶が来山して「慶運寺」と改めたという伝承もある。その後、寺運が衰え、廃寺となっていたが、天正年間(1573年 - 1593年)の後期に月峰和尚が住職となり、土佐国の戦国大名長宗我部元親の後援で臨済宗の寺として復興した。慶長4年(1599年)の長宗我部元親の病没後、当寺は長宗我部家の菩提寺となり、長宗我部元親の法名「雪蹊恕三大禅定門」から「雪蹊寺」と称した。」境内配置図。石柱門から境内に入ると右に鐘楼、左に手水場がある。正面に本堂が建ち、その右横に大師堂がある。本堂左手に客殿・納経所があり、その左に馬頭観音堂がある。境内に入ってすぐ左側にある胸像は「山本玄峰老師」。慶応2年(1866年)~昭和36年(1961年)。十代で目を患い四国遍路にでる。裸足での遍路だったと。7回目の途上、雪蹊寺の門前で行き倒れとなっていたところを住職の山本太玄に救われる修行を重ね、雪蹊寺の住職になる臨済宗妙心寺派の管長も務めた。静岡県の龍沢寺を再興し96歳にて遷化(没す)。大玄塔。廃仏毀釈で廃寺となった寺を復興させた17代、山本太玄住職の供養塔。次の18代・山本玄峰和尚の師でもある。多くの石仏が。鐘楼。昭和52年改築。住宅街にあるため鐘は年に1度、大晦日の夜にだけ撞かれると。梵鐘には「朝破無明夢 夕闇清浄智」 の銘が。この詩は三島龍沢寺の老師で、山本玄峰の弟子である中川宗淵より贈られたものであると。 子安観音像。修業大師像「天質和尚、維新館址、長浜 簡易水道発祥之地」石碑。洗心接待堂。大師堂。本堂。高福山 高福院 雪蹊寺(こうふくざん こうふくいん せっけいじ)宗派 臨済宗妙心寺派本尊 薬師如来創建 (伝)弘仁6年(815年)、嘉禄元年(1225年)とも開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 高知県高知市長浜857番地3本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか” 「高福山 高福院」と書かれた扁額。馬頭観音堂。昭和6年改築、馬頭観音は旅の安全を守るとされ、遍路の信仰が厚い。天井には松洞庵・横井五仙の天女絵が描かれている。安産子安地蔵堂。稲荷大明神。境内の垂れ桜も見事。長宗我部信親公の墓。土佐国の戦国大名・長宗我部元親の嫡男。信親の死は22歳。長宗我部家、土佐國、ひいては四国の覇者を継ぐものとして、あまりにも早い死であった。その後、家督を継いだ四男の長宗我部盛親は関ヶ原の合戦で西軍についたために土佐一国を没収。帰国も許されず京で浪人となっていたが、大坂冬の陣・大坂夏の陣が勃発。復権を夢見て豊臣側についたが、ここでも敗退。京都八幡で潜伏していたところを発見され、洛中引き廻しの上、六条河原で斬首となった。子らも各地に逃走したが、全て捕えられ処刑。長宗我部直系の血筋は、ここに途絶えたと。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。 ・・・つづく・・・

2018.05.06

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その5):30番・善楽寺、31番・竹林寺

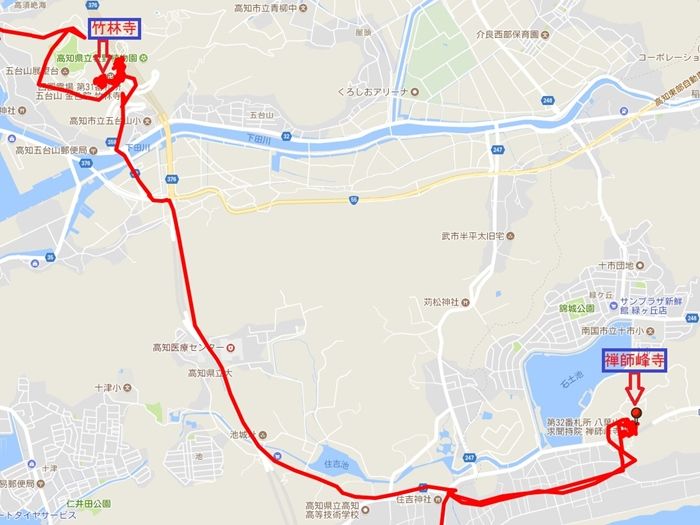

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク30番札所:善楽寺(ぜんらくじ)高知市内に入り最初の札所となる善楽寺に到着。国分寺から善楽寺への走行ルート。十一面観世音菩薩石像。境内配置図。土佐神社参道の右手に大きな石造りの十一面観音菩薩立像が迎える。境内に入ると手水場があり、大師堂、本堂の順で並んでいる。その間には不動明王像、修行大師像が立つ。本堂の向かい側には地蔵堂、子安地蔵、梅見地蔵が並ぶ。庫裏・納経所は大師堂の左側に並んでいる。手水舎。この手水場の足元をよく見ると、邪鬼が手水鉢を支えていた。邪鬼は人の煩悩を表す象徴として毘沙門天などの仏像には、仏に踏みつけられているケースがよく見られるのです。水子地蔵尊(左)と小安地蔵堂(右)。本堂。「寺伝によれば、大同5年810年)空海(弘法大師)が高賀茂大明神(土佐国一宮、現在の土佐神社)の別当寺として、神宮寺とともに創建したといわれている。応仁年間に兵火で焼失したが、土佐藩2代藩主山内忠義の庇護を受けて栄えた。明治初期の神仏分離まで、納経は神宮寺(別当寺)で行っていたが塔頭寺院の善楽寺とともに廃寺となり、本尊の阿弥陀如来と弘法大師像が南国市にある29番札所国分寺に移された。両寺の廃寺により明治8年(1875年)に再興された安楽寺が30番札所となった。神宮寺は再興されず、善楽寺は昭和5年(1930年)に埼玉県与野町(現さいたま市中央区)にあった東明院をこの地に移転し、また国分寺に預けられていた弘法大師像を移して再興したが、30番札所の正統性について善楽寺と安楽寺の間で論争が起こり、しばらく30番札所が2箇所並立することになった。その後、善楽寺を「開創霊場」、安楽寺を「本尊奉安霊場」と称することになり、平成6年(1994年)1月1日、安楽寺を30番札所奥の院とすることで決着した」百々山 東明院 善楽寺(どどさん とうみょういん ぜんらくじ)宗派 真言宗豊山派本尊 阿弥陀如来創建 (伝)大同5年(810年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 高知県高知市一宮しなね二丁目23番11号本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん” 善楽寺は隣接する土佐神社の別当寺(神社を管理する寺)として運営されていたと。そしてお遍路さんは土佐神社の方へ参拝をする神仏習合スタイルだったのだ。しかし、明治の神仏分離、廃仏毀釈により土佐神社は独立し、善楽寺は廃寺となったと。無くなった30番札所を補うため、明治9年(1876年)、安楽寺が30番札所の機能を果たした。時代が経ち、昭和4年(1929年)、善楽寺が再興したことをきっかけに、30番札所を善楽寺と安楽寺の2寺が主張し、どちらも30番札所という状況になったと。平成6年(1994年)、安楽寺は30番札所の役割を終え、善楽寺の奥の院となり一件落着したのだと。本堂前の仏足石。不動明王石像。修行大師像。大師堂大正時代の建立。厄除大師と知られ、大師像は墨で黒く塗られ廃仏毀釈の難をのがれた。堂内部。梅見地蔵。梅見地蔵は首から上の病、学業成就、合格祈願にご利益があると。かつては境内の梅の木の下にあったことから名付けられたと。小安地蔵堂。子宝にご利益があるとされ、参拝者はフェルトでできた可愛らしい絵馬を奉納すると。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。----------------------------------------------------------------------------------------------そして隣りにある土佐神社に参拝する。土佐一の宮であることと、社殿が重要文化財に指定されているということで訪れた一の鳥居。手水舎。代々の領主は土佐神社に対して崇敬が篤く、現在の主要社殿は戦国大名の長宗我部元親による造営。拝殿。拝所拝殿の前にある小さな建物が拝所。その奥に拝殿・幣殿・本殿と続く。鼓楼(重要文化財)。慶安2年(1649年)、土佐藩第2代藩主山内忠義による造営。二重で、屋根は入母屋造で柿葺。初層は「袴腰」と呼ばれる形式。上層は桁行三間・梁間二間で、彫刻・柱が彩色で彩られており、内部には時を知らせるための太鼓を吊るす。絵馬殿。輪抜祓所。樹齢800年の御神木の杉が倒木の恐れがあったため伐採、根本の部分を奉斎したもの。御朱印をいただきました。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31番札所:竹林寺(ちくりんじ)高知県高知市五台山にある真言宗智山派の寺院・竹林寺に到着。善楽寺から竹林寺への走行ルート。山門に向かって階段を登る。境内配置図。石段を上がって山門の手前を右に進むと右側に鐘楼・宝物館があり、左側に虚空蔵菩薩堂があり、その先正面に納経所があり、見学のできる客殿と庭園の入口がある。戻って山門をくぐり参道を進み石段を上り詰めるとブロンズ製の善財童子像が立っていて、その上の高台に五重塔が聳え、左手に大師堂があり、右に進むと本堂が建つ。本堂の手前を左に行くとブッダドームがあり、その周辺が「めぐりのもり」である。その右の丘に稲荷社・子安地蔵祠・粟島明神祠があり、さらに奥まで進むと奥の院とされている船岡堂がある。本堂の右手を奥に進むと歓喜天堂があり、大師堂の右裏手に、一言地蔵がある。石段横にある弘法大師像。更に階段を登る。山門が見えて来た。鐘楼。梵鐘は総高78cm、口径46cm、鋳造は弘安7年 (1284)。山門。入母屋造楼門、金剛力士(仁王)像を安置。「五臺山」と書かれた扁額が。金剛力士阿形像。金剛力士吽形像。山門を潜ると再び階段が続く。弘法大師、文殊菩薩の石像。日吉神社。左上に朱に輝く五重塔。大師堂。賽銭箱の手前には、手綱に繋がれた、なで五鈷(ごこ)が。この手綱は、弘法大師と繋がっていると言われています。五鈷を撫でることで、ご縁を結ぶことができるのだと。接待所。善財童子像 。可愛い少年の像が、石座の真ん中に建っています平成26年本尊開帳を記念し造顕。「五智如来」という5つの像。大日如来の悟りの世界を表した立体曼荼羅(りったいまんだら)と言われます。大日如来を真ん中にして、それを囲むように4つの像が建てられていた。奥の左側「阿弥陀如来(あみだにょらい)」、右側「不空成就如来(ふくうじょうじゅにょらい)」、真ん中が「大日如来(だいにちにょらい)」、手前の左側が「宝生如来(ほうしょうにょらい)」、右側が「阿閦如来(あしゅくにょらい)」。しかしこの写真では4体しか映っていませんでした。本堂。竹林寺に現存する最古の建造物で、国の重要文化財に指定されている。屋根の両端(軒反り)が軽快な曲線を描いていたり、屋根の下側の扇垂木が放射線状に広がっているなど、特異な建築様式だと。本堂内部。寺伝によれば、神亀元年(724年)に聖武天皇が唐の五台山で文殊菩薩に拝する夢を見た。天皇は行基に五台山に似た山を捜すように命じたところ、この地が霊地であると感得し栴檀の木に文殊菩薩像を刻み、山上に堂宇を建立して安置したという。その後、大同年間(806 - 810年)に空海(弘法大師)が滞在、瑜伽行法を修法し、荒廃した堂塔を修復したと伝えられる。金色院 竹林寺(ごだいさん こんじきいん ちくりんじ)宗派 真言宗智山派本尊 文殊菩薩創建 (伝)養老8年(724年)開祖 (伝)行基所在 高知県高知市五台山3577番地本尊真言 ”おん あらはしゃのう” 稲荷明神。子安地蔵尊。淡島明神。池の中には、ステンドグラスのドームに祀られた仏陀の石像が。インドでお釈迦さまが悟りをひらき、仏陀になって初めて説法(初転法輪)した時の姿と。船岡堂。船岡堂の「船岡」とは、明治時代の半ば頃、竹林寺の住職を勤めていた「船岡芳信」の名前から来ている。彼は傑僧と呼ばれた。あの「はりまや橋」で、駆け落ちに走った純信とは対象的に、邪念を振り払うために睾丸を抜いていたというエピソードがあるのだと。無縁仏であろうか?真蓮地蔵。千体地蔵。千体地蔵には、水をかけて祈願します。接待所に申し込めば、経木塔婆(木の板)を使ってご先祖様、過去霊位(死者)へ回向(供養のようなもの)をしてくれるのだと。五重塔。昭和55年 高さ31m 総檜造り。鎌倉時代初期の様式をもつ五重塔として復興された。古くは三重塔がありましたが明治32年の台風により倒壊したと。一言地蔵尊。一言地蔵(ひとことじぞう)。「一生に一度、一つだけ願いを叶えてくれる地蔵さん」とのこと。竹林寺宝物館。数多くの寺宝を持つ竹林寺。境内の一角にある宝物館には、藤原時代から鎌倉時代にかけての仏像17体を収蔵。それらの仏像はすべて国の重要文化財に指定されていると。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。納経所の前にあったのが句碑の庭。芭蕉の句「ほろほろと 山吹ちるか 瀧の音」虚空蔵菩薩堂。そして参拝後に軽い食事・カレーうどんを。食堂にはこんな文字が。「たっすいがは、いかん!」土佐弁で「たっすい」とは「薄い」とか「水っぽい」という意味であると店のオバチャンから。岩崎家ゆかりの高知には、キリンビールファンが多く、今でも、高知のキリンビールのキャッチフレーズは「たっすいがは、いかん!」であると。 苦みとコクがあるとされるキリンのラガービールに対して、のど越しの切れがあるというアサヒ「スーパードライ」を暗に批判している??高知県立牧野植物園の前を通り駐車場へ。植物学者・牧野富太郎氏の業績を記念して造られた植物園。園内には約1,500種の植物があると。 ・・・つづく・・・

2018.05.05

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その4):28番・大日寺、29番・国分寺

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク28番札所:大日寺(だいにちじ)大日寺に向かう道路脇の桜を楽しむ。香南市役所近くの小高い丘の裾野にあった忠霊塔。そして28番札所:大日寺三門に到着。野良時計から大日寺までの走行ルート。大日寺は四国八十八箇所霊場第4番、第13番、そしてここ28番の3ヶ所にあるのだ。門前の(有)錦堂 大日寺本店に掲げられていた空海上人像。三門の扁額には「法界山」と。大日寺 境内配置図。山門前に数台とその背後に大駐車場が。石段の途中に立つ山門を入ってさらに上って行くと左に鐘楼が、右に手水場が。奥に進むと右手に地蔵堂(六角堂)、左に大師堂があり、正面奥に本堂が建つ。本堂の左に鎮守堂がある。手水場から左に折れ塀沿いに進むと庫裡の門があり、その中の正面に納経所が。山門を潜り更に階段を上がる。階段横には本尊の大日如来の旗が両脇に。左手に鐘楼が。手水場。「四国遍路」四国霊場八十八ヶ所巡り、いわゆる「おへんろさん」が文化庁が認定する「日本遺産」に認定されたと。地蔵堂(六角堂)。本堂。寺伝によれば天平年間(729年 - 749年)に聖武天皇の勅願により、行基が大日如来像を刻んで堂宇を建立して開創したと。弘仁6年(815年)に空海が楠の大木に爪で薬師如来像を彫って荒廃していた本寺を復興した。慶長年間(1592年 - 1615年)から土佐藩の祈願所となり栄えたが、明治に入って神仏分離令によって廃寺となったが、大日堂と改称した本堂に本尊を安置していたので助かった。その後、明治17年(1884年)再興された。奥の院の爪彫薬師は首から上の病に霊験ありとされ、平癒を祈る参拝者が跡を絶たない。願いが叶うと穴の開いた石に氏名、年齢、快癒した身体の部位を書き奉納する習わしとなっていると。平成9年再建、釘を使わず木組みで造られていると。土日のみ本堂の外陣に入って参拝ができ、前立本尊を拝顔できるとのこと。法界山 高照院 大日寺(ほうかいざん こうしょういん だいにちじ)宗派 真言宗智山派本尊 大日如来創建 (伝)天平年間(729年 - 749年)開祖 (伝)行基 所在 高知県香南市野市町母代寺476-1本尊真言 ”おん ばざらだとばん” 本堂前から鐘楼(右)と地蔵堂(左)。大師堂。昭和59年改修。大師像は土佐2代藩主山内忠義が寄贈したといわれる。大師像を拝顔できる。多くの石仏群。境内から階段、山門を見下ろす。再び鐘楼を見上げる。境内には白い花が。リキュウバイ(利休梅)であろうか?大日如来像。納経所への中門。境内の庭は美しく手入れがされていた。雨に苔も緑をまして。境内のしだれ桜も満開。しだれ桜には、もう少し青空が欲しかったが。様々な表情の仏。最近のものか?歴代の住職の墓であろうか?「奥の院 爪彫薬師」と刻まれた石碑。「奥の院」にはお大師さまが爪で彫ったとされる「爪彫薬師」が。弘法大師が楠の大樹に薬師如来を刻まれたと伝えられており、明治初年楠が台風で倒れたため、その霊木を堂内に祀ってあると。昔より首から下の病に特に霊験があると言われており、御利益を頂くと、穴のあいた石を奉納する習わしとなっているのだと。穴の開いたおおくにの石が奉納されていた。大師像と湧水(右)。大師像。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。---------------------------------------------------------------------------------------------------29番札所:国分寺(こくぶんじ)岡豊城址を後にし、田園の中を土佐国分寺に車を進める。土佐国分寺に到着。岡豊城跡から国分寺への走行ルート。山門「四国第二九番霊場国分寺」と彫られた石柱が左手に。入母屋造楼門、金剛力士(仁王)像を安置。明暦元年(1655年)建立。山門の扁額には摩尼山(まにざん)の文字が。金剛力士(仁王)阿形像。金網に入れられて、逞しさではなく、弱々しい顔をしているように感じたのだが。金剛力士(仁王)吽形像。国分寺 境内配置図。山門をくぐって進んでいくと右側に手水場、鐘楼が、左手に開山堂がある。正面奥に本堂(金堂)が建ち、その左に大師堂がある。この前に酒断地蔵がある。鐘楼の先を右に入ると中門があり、突き当りに光明殿、左に庫裏・納経所がある。本堂(金堂)に向かって参道を進む。手水舎。寺伝によれば天平13年(741年)に行基が千手観世音菩薩を刻み本尊として安置し開創したとされる。その後弘仁6年(815年)空海(弘法大師)が毘沙門天を刻んで奥の院に安置、また、星供の秘法を修めたことから、当寺は星供の根本道場となり、大師像は「星供大師」と呼ばれている。そして、その頃真言宗の寺院となったという。史実としては、『続日本紀』に天平勝宝8年(756年)、土佐を含む26か国の国分寺に仏具等を下賜したことがみえるため、この年以前には創建されていたとみられると。鐘楼。建立年は不明。寛永11年(1634年)最初の改築を行ったと。梵鐘(重要文化財)は平安時代前期の作、口径47cm、高さ63.8cm、重量225kg。本堂へと境内を進む。開山堂。建立年不明、嘉永2年(1849年)改築。境内のこの桜はソメイヨシン。聖武天皇が発した「国分寺建立の詔」により全国に建立された国分寺(金光明四天王護国之寺)の一つである。当寺は寺伝によれば天平13年(741年)に行基が千手観世音菩薩を刻み本尊として安置し開創したとされる。その後弘仁6年(815年)空海(弘法大師)が毘沙門天を刻んで奥の院に安置、その頃真言宗の寺院となったという。史実としては、『続日本紀』に天平勝宝8年(756年)、土佐を含む26か国の国分寺に仏具等を下賜したことがみえるため、この年以前には創建されていたとみられる。国分寺周辺は古代から中世まで土佐国の国府の所在地であり、「土佐日記」の作者紀貫之も国司として4年間当地に滞在した。国府の中心である国庁は国分寺から徒歩15分の位置にあり、かつてその近くにあった土佐国総社は現在当寺境内に移されている。寺はたびたび兵火に遭ったが、永禄元年(1558年)には長宗我部国親、元親によって金堂が再建。明暦元年(1655年)に土佐藩2代藩主山内忠義が山門を寄進した。大正11年(1922年)に境内全域が国の史跡に指定されている。本堂(金堂)。摩尼山 宝蔵院 国分寺(まにざん ほうぞういん こくぶんじ)宗派 真言宗智山派本尊 千手観音創建 天平勝宝8年(756年)以前開祖 行基 所在 高知県南国士国分546本尊真言 ”おん ばさら たらま きりく” 大師堂。寛永11年(1634年)建立。文化2年(1805年)再建。堂内部。酒断地蔵尊(ひとこと地蔵)。その気はないがお参りだけは。酒断地蔵尊 内部。酒断地蔵尊横には多くの地蔵尊が。酒断地蔵尊横の「観音像」。その横には石仏も。ここ土佐国分寺はしだれ桜が有名。しばし枝垂れ桜を楽しむ。お寺と枝垂れ桜は良く似合うのであった。別の角度から。こちらは鐘楼と山桜?中門を潜り納経所へ。庭園。書院。「国分寺の 薬師如来は千年の ゑまひゆたかに たたせたまへり」光明殿。平成7年(1995年)11月竣工。扁額。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。光明殿から中門に続く左右の庭を再び楽しむ。多くの団体巡礼客がお参りに。大型バスで移動する巡礼ツアー客。 ・・・つづく・・・

2018.05.04

コメント(0)

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その3):安芸城跡~岩崎弥太郎生家~野良時計、岡豊城跡