2018年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

北京・世界遺産の旅へ(その5 故宮(紫禁城)・楽寿堂、頣和軒、珍妃井、神武門へ:6/10)

楽寿堂(がくじゅどう)。楽寿堂は1776年に乾隆帝が建設したが、後には西太后が60歳を過ぎてから居住した。 楽寿堂の中には、自らも書家が出来るほどの腕前である乾隆帝の数々の書が各部屋を飾っていた。 玉で造られた仏像等の作品群も多数展示されておりここは、まさに宝の山という建物。 乾隆帝は権力に任せて、欲しいものは何でも手に入れたのだと。中国最大級の玉の彫刻、「大禹 治水図玉山」が展示されていた。ここでの一番の宝物は、この「大禹 治水図玉山」という、洪水を治めて帝位についたという禹の治水伝説を一つの玉に掘り込んだ玉の作品。 清朝の記録では、この巨大な玉の原石は乾隆帝の勅命に より、新疆のミーローター山から掘り出された。 重さは100トンもあったとか。新疆から北京までの約1万kmの距離を新たに道を開き、河には橋を架け、冬の間に、凍った道を車幅12mもの特大 の運搬車で、数百頭の馬と1000人近い人夫が3年かけて運んだと。 乾隆帝は王宮に伝わる宋代以前の作とされる「大禹治水図」が色あせ劣化したことを惜しみ、中国古代の伝説的な帝王「禹」の治水事業を後世に伝えるために、巨大な玉に治水の物語をそのまま刻ませたのだと。別の角度から。製作工数15万人工の大工作を、1組60名の玉匠が3組で、昼夜兼行で製作にかかり、乾隆52年(1787)、製作年月6年かけてようやく完成させたと。そそり立つ巨岩、奥深い洞穴、岩間に生える樹木の間を険しい坂道を上り、狭い足場の上に立って、鑿(のみ)や槌などの初歩的な道具で山を切り崩そうとして蟻のように働く人々が生き生きと彫り込まれていた。さすがの蒋介石も、高さ2.4m、幅0.96m、重さ5.3 トンもある超巨大な玉彫は、重すぎて持ち出すことを諦めた?大八車の如きを押す人物を刻み込んだ精巧な玉の彫刻。楽寿堂の天井近く。「興和気游」の文字が。見事なソファー。頣和軒。ここにも日時計が。「太和完満」の文字が。何が書かれていたのであろうか???殿前の中庭。珍妃井。珍妃(ちんぴ、あるいは ちんひ:1876年2月27日 - 1900年8月15日)は、清の光緒帝の側妃の一人。光緒帝に最も寵愛された妃であったと。西太后の指示により、珍妃が投げ込まれた井戸珍妃は皇帝の寵愛を懼れた西太后によって、小部屋に監禁状態で食事も満足に与えられず、痩せ細っていったと。外国軍が攻めてきた時、逃げるためようやく解放されたが嫉妬深い西太后は皇帝にあわせることを嫌い、殺してしまおうと「捕まればレイプされて名誉が傷つく」という名目のもと自害するように部下に命令を下した。これを聞いた珍妃はなぜ自分だけ自害しなければならないのか納得がいかず拒否をしたが、部下は西太后の言葉は絶対なので縛って無理やり投げ込まれたと。痩せ細っていたし、手加減などなく、無理矢理にこの井戸にに入れたのだと。近くの建物の屋根には様々な動物が。隅櫓の如し。角楼(故宮東門外)城壁の四隅にある角楼は外部から宮殿を守る防衛施設。その形状はユニークで、頂部の入母屋が十字に交叉すしその下には更に4面に入母屋が設けられている構造はどことなく日本の城の天守閣を思い起こさせるのであった。複雑にして精緻、起伏に富んだこの3層構造は、コオロギを飼うための虫籠の形がヒントになったという伝説があるのだと。日本風に言えば、巨大な隅櫓なのであろう。しかし中央には宝珠が。東筒子は故宮の北東に位置する南北300メートルほどの赤い壁の通路。寧寿宮区の北の出口から出て左に曲がって歩いていくとすぐ道の左側に路地がある。それが東筒子で、溥儀が自転車で走って遊んだ場所だと言い伝えられている。人の少ない早朝にここを歩いていると、ふと赤い壁の向こうからラストエンペラー溥儀が自転車に乗って走ってきそうな錯覚を覚える幻想的な空間。神武門。皇后主催の儀礼「先蚕」のために皇后たちが外出する際や、清朝皇帝の妃を選ぶ試験「選秀女」のためにお妃候補が入城する際などに使われた門。中央は皇帝・皇后専用で、妃や官吏は両脇の門を使っていた。1924年、溥儀が故宮を離れる時はこの門から退出した。午門、神武門のほか、現在は閉ざされている東の東華門、西の西華門という二つの城門が存在する。神武門は故宮(紫禁城)の北門。神武門 説明板。順貞門を振り返る。「順貞門」と書かれた扁額。神武門を潜る。出口を出ると、向かい側に景山公園が。明・清代の皇帝の庭園となった山で、明代に紫禁城を作ったとき、元の宮殿であった延春閣の跡地に、堀を掘った時の残土で人工の五つの峰を形成する形に作られたと。紫禁城に殺気が入ることを防ぐために、紫禁城の真北に作られたと言われている。これは背山面水という風水の考え方を実現したものである。明国時代に景山は公園化された。現在は故宮博物院のすぐ北にある。山頂の堂(万春亭)からの故宮の展望は素晴らしいと。山頂の堂・万春亭には多くの観光客が。山裾にある观妙亭。神武門(しんぶもん)。神武門は紫禁城の北門。ラストエンペラー溥儀はこの門から故宮を後にしたことを想いだしたのであった。角桜(故宮東門外)が見えた。城壁の四隅にある角楼は外部から宮殿を守る防衛施設。日本の城の天守の如し。景山東街まで歩きバスを待つ。トロリーバス。東四十条から公人体育場北路に向かって走る。環状道路・東二環は渋滞が始まっていた。工人体育場。サッカーの試合に使用される事が多く、1996年から2005年の間、そして改装後の2009年から再び中国サッカー・スーパーリーグの北京国安のホームスタジアムとなっている。また、サッカー中国代表のホームスタジアムにもなっている。2004年のアジアカップでは開催スタジアムの一つとして、グループリーグ5試合と準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦と決勝戦が行われた。2008年に開催された北京オリンピックのサッカー競技では、女子決勝を含む全試合数のおよそ4分の1にあたる試合が実施された。また、毎年秋に開催されている北京国際マラソンのゴール地点でもある。地下鉄・呼家楼駅(こかろうえき)への入口。そしてこの日の夕飯会場へ。場所は呼家楼宾馆 (Hujialou Hotel)下のレストラン・呼家楼小吃店。入口には真っ赤な大きな金魚が。中華料理は旨かったが、写真はピンボケが多かった。 ・・・つづく・・・・

2018.06.30

コメント(0)

-

北京・世界遺産の旅へ(その4 故宮(紫禁城)・九龍壁、珍宝館へ:6/10)

保和殿横の后左門を出て振り返る。珍宝館方面に向かって進む。奉先殿の場所には「清明上河図3.0」の展示会が開かれていた。「清明上河図3.0」は同博物院が所蔵する国宝級文化財で北宋時代の張択端が描いた絵巻「清明上河図」をベースにしたもので、原作の芸術的境地、文化的深み、歴史的重みを十分にくみ取りながら、8K超高精細デジタルインタラクティブ技術、4D体感型映像などさまざまなハイテクと融合して作り上げた、作品と観客が相互に連動する芸術的映像パフォーマンスで、リアルとバーチャルが入り交じり、まるで絵の中に入り込んだような没入型体験を楽しむことができるのだと。錫慶門の前に出る。錫慶門を潜ると珍宝館に。「錫慶門」と書かれた扁額には満州文字も併記されていた。九龍壁の案内板。故宮の皇極門の南対面にある、長さ29.4m、高さ3.5mの瑠璃装飾の壁。9匹の龍が描かれていて、故宮観光の目玉の一つになっている。中国に現存する九龍壁は大同、故宮の九龍壁を含めて3つあり、「中国三大九龍壁」と呼ばれる。ほかの1つは、北京の北海公園にあるとのこと。壁は270個の瑠璃瓦で造られており、一枚一枚時間をかけて、丁寧に焼かれたもの。これらの瑠璃瓦を使っての完成間近に、ある職人が一枚落として割ってしまった。発覚したら首が飛ぶ。一計を案じた彼は、ばれたらそれまでと、木片に龍を彫り、それに油や漆で着色し瑠璃瓦に見せかけ壁を完成させたと。幸い皇帝には木片とはばれず、事なきをえたのであったと。白い上着の観光客が見ている部分であろうか?龍は蛇の体、魚の鱗、鯉のひげ、鹿の角、馬のたてがみを併せ持つ。この龍壁には9匹の巨大な龍が五彩(黄・縁・朱・紫・藍)五色の瑠璃片で9つの龍が描かれている。「九」は最大の陽数、「五」は中央の陽数であることから、「九」「五」は皇帝の尊さを代表する数字とされている。実は、九龍壁の壁面は270個の瑠璃片でできていて、この数字も「九」と「五」の倍数なのであると。皇極門へ。正面に寧寿門。明代の名称は仁寿宮。1795年(乾隆60年)、治世60年に達した乾隆帝が祖父・康熙帝の治世61年を超えてはならないという名目で帝位を皇太子の愛新覚羅顒琰(嘉慶帝)に譲り、太上皇となった後、居住した寝殿。現在は、珍宝館の第二展示室となっている。寧寿門の獅子。奥の右側の獅子は雄で、鞠を踏み付けていた。皇権の威厳を表しているのだと。左側の獅子は雌で、足下には幼い獅子がおり、皇家の子孫繁栄を象徴していると。 寧寿門の天井。皇極殿は工事中の様であった。皇極殿の扁額。珍宝館 案内板。紫禁城内にある歴代中国皇帝の宝物を展示した博物館。紫禁城故宮博物館は、780000㎡もある広大な博物館。価値のある宝物は、蒋介石がほとんど台湾へ持ち出したとの事であるが。「珍宝殿」自体は当初からあったものではなく建造物に後付けされた名前。最上級の金、銀、玉、真珠をふんだんに使い、豪華で細部にも精巧な造りで、時間が経っても当時の工芸技術の高さが分かる。古代王妃のアクセサリー、こだわりのある部屋のインテリア、日用品まで豪華な造りで、昔の皇室の贅沢な生活ぶりを現しているのであった。孝端皇后凤冠(孝端皇后鳳冠)明王朝の皇帝陵の一つ、万暦帝の陵墓である「定陵」から出土した万暦帝の皇后・孝端皇后(1564年-1620年)の冠。漆塗りの竹で骨組みを作った上に、カワセミの羽の點翠を施した如意雲や、多くの宝石類、さらに頭頂部に3条の金の龍をのせた贅沢な物。貂皮嵌珠皇后冬朝冠(貂皮嵌珠皇后冬朝冠)点翠嵌珠宝五凤钿(點翠嵌珠寶五鳳鈿)。清朝の嬪妃が頭部を飾る物で忘れてはならないのが“鈿子(diànzi)”。籐などで作った骨組みの表面を飾った、一種の帽子。金胎绿珐琅嵌红宝石高足盖碗。通高23.3cm、口径14.4cm。金胎とは漆器の金属製の素地。清王朝の皇后の衣服の説明図。清王朝の王の衣服の説明図。银胎绿珐琅嵌红宝石右旋螺盒。金嵌宝石香瓶,含香箸、香匙和超复杂器座(左)、金嵌宝石香炉(中央)、和香瓶(右)。金亭式香熏(金亭式香熏)1874年(同治13年)製造の香炉。香炉は、金、玉、琺瑯など様々な素材で作られるが、純金製で対になっているこの香炉は恐らく皇帝の玉座の近くに置かれていた物であろう、とのこと。金甪端形香熏。高49cm。金双凤纹盆。金云龙纹提炉。金胎珊瑚桃式盒(金胎珊瑚桃式盒) 中国船による密漁で、昨今何かと話題の珊瑚で作られた容器。清代の嬪妃が、宝飾品を収納するジュエリーボックスとして使用していたと思われる。容器は大きな桃型で、蓋のてっぺんには“寿”の文字と共にコウモリが彫られ、福寿を表現。内側の金は、まったくの隙間なく、珊瑚に密着しており、当時の手工芸技術の高さが窺われる。画像からは分かりにくいが、大きさは直径約20センチで、サッカーボールほどもある。使用した大きな珊瑚の塊りだけでも、相当な価値。金錾花如意(金鏨花如意)3ツのパーツから成り、弧を描くような形のこの展示品の如意は、清の中期に宮中で流行したスタイル。金をベースに、ルビー、サファイア、翡翠、真珠、トルマリンといった宝石が百粒以上埋め込められている。 金嵌珍珠天球仪(金嵌珍珠天球儀) 清の乾隆帝の時代に内務府で作られた金の地球儀。9条の龍に支えられた天球は、星宿、星座などが、真珠で表されている。それらの位置はかなり正確で、清の天文学のレベルがかなり高度であったことが分かる。現存する黄金の地球儀はこれが唯一の物で、かなりの貴重品。金嵌珍珠松石楼式龛,清,高66cm,长53cm,宽23cm。金嵌珍珠宝石蔵経匣。金嵌珍珠宝石七珍。金嵌珍珠宝石八宝。金累丝嵌松石坛城。曼荼羅の高さ20cm、直径18cm。金嵌宝石釈迦牟尼像。独特に印を結びし釈迦牟尼像。金嵌珍珠弥勒立像。金嵌珍珠宝石覆钵式塔。金嵌宝石八角覆钵式塔。金累丝嵌珍珠宝石覆钵式塔。 ・・・つづく・・・

2018.06.29

コメント(2)

-

北京・世界遺産の旅へ(その3 故宮(紫禁城)・外朝へ:6/10)

天安門を抜け、端門に向かう。潜ってきた天安門を振り返る。故宮は南北の長さ961m、東西の幅753m、面積は約725000m2。周囲は幅52m の堀が囲む。城壁の高さ12m、底厚10m、頂厚は6m から7m。南に午門、東に東華門、西に西華門、北に神武門がある。「紫禁城」は中国の天文学に従い、北極星(天帝)を皇帝に擬え、地上に「紫微垣」を再現し、世界の中心を地上に再現した領域であり、天帝に代って地上を治める皇帝の住む宮殿として建設された。そのため「天子は南面す」の言葉通り、北に皇帝の宮殿が置かれている。紫禁城の由来は、天帝(創造主)が住んでいる星とされる北極星を紫微星、北極星の周辺を回る星座の辺りを紫微垣と呼んだのに由来する「紫宮」、及び「天帝の命を受けて世界秩序の維持に責任を持つ皇帝(天子)」の住居たる「禁城(庶民などが自由に入るのを禁止された城)」の二語を合わせ、紫禁城と呼んだことに由来するのだと。天安門を通り抜けた後、端門、午門という2つの門を超えないと、城内には入れないのであった。まずは端門。故宮博物院の文字が。端門を潜る。端門と午門の間の広場に出る。広場の右側。遠くの正面に午門が。なにしろ広いのであった。故宮博物院 平面図。詳細は「地球の歩き方」から転載。巨大な午門。チケット売り場に向かう。中央の門と、東西(左右)に張り出した部分とに、合計5つの楼が聳える。「五鳳樓(楼)」(ごほうろう Wŭ fèng lóu)という俗称もあるという。堂々たる「紫禁城」正面玄関。右手に労働人民文化宮。この午門の名称は、紫禁城からして午(うま)の方角、つまり南の方角にある事から名付けられた。この門の特徴は、コの字型に両翼がせり出した独特の形をしていること。また、この午門に囲まれた広場では、官吏が午前4時に皇帝を遥拝することになっていた。百叩きの刑などの刑の執行も行われた。ちなみに、映画「ラストエンペラー」で生母の死を知った溥儀が外に出ようとして陳凱歌の演じる門番に止められたり、溥儀に紫禁城から追放された宦官達が居たのもこの場所。「午門」と書かれた扁額。端門方面を振り返る。添乗員からチケットをもらい午門を潜る。「午門」正面中央に穿たれた通路。通行人の大きさと比較すると、穿たれた通路の天井の高さ、壁の高さがよく分かる。無料で歩けるのはここまでで、これが今日の「(北京)故宮博物院」の入口。午門を潜ると正面中央に見えたのが太和門。左が貞度門、右が昭徳門。内金水橋に向かって進む。内金水橋を渡る。午門と太和門の間には金水河という人造の川が流れていた。そこの架かるのが内金水橋。橋は5本あり中央は皇帝専用。外朝の入口である太和門(たいわもん)。皇帝の控えのまである保和殿までのスペースが外朝。大和殿で式典が行なわれる際、下級の官吏はこの門の外で皇帝に拝礼したと。門の前には三つの階段が設けられていた。午門を振り返る。一対の精巧な「銅獅(銅の獅子)」が置かれていた。玉を持っている獅子は皇帝を表し、子獅子を抑えているのは皇后を表していると添乗員の尹さんから。美しい装飾。太和門天井の装飾。金と翠色の緻密なデザイン。ズームで。玉座と「正大光明」と書かれた額。太和門と書かれた扁額。太和門から内金水橋、午門を望む。重厚さに圧倒される。遠く北京一の繁華街・王府井の時計台が見えた。太和殿 全景。故宮の正殿。歴代皇帝の即位式や万寿節(皇帝の誕生日)、結婚、季節ごとの大きな式典、出征、そして皇帝の葬儀など宮廷の重要な式典を行った最も権威ある場所。式典が行われた時は、太和殿前の広場に官吏たちがずらりと並び、全員で三跪九叩頭の礼を行った。まさにラストエンペラーの世界。「紫禁城」の南北中心線に沿って並べられた巨石は、皇帝専用の「御路」(Yù lù)。といっても皇帝は「御路」を歩くことはまず無く、専ら輿に担がれてその上を運ばれたようだ。広場左の手前から広義閣、右翼門、中翼門。右側には手前から体仁閣、左翼閣、中左門。左右の認識が明らかに現代の社会通念とは逆。天子は南面して統治するという伝統に従って中軸線上に南向きに置かれる皇帝の玉座を中心とした左右であると。よって東(左)の文華殿>西(右)の武英殿、つまり武より文を上位としているのだと。同様に体仁閣の仁>広義閣の義であると。太和門を振り返る。体仁閣。太和殿の「丹陛」(たんぺい dān bì)。中央の雲間を竜が泳ぐ姿が彫られている石板は、「雲龍階石」(うんりゅうかいせき yún lóng jiē shí)。太和殿の屋根の両側にあるしゃちほこ??の様なもの。中国ではよく架空の動物が使われることが多く、この瓦も想像上の生き物であろうか。同じく太和殿屋根の十三拼(じゅうさんほう Shí sān pīn)。「紫禁城」中最も格式高い建物だけあって、屋根にずらりと並ぶ怪獣類の数も最多。屋根の頂部先端(上の写真)にいるものも含め合計13体、「鬼龍子」(きりゅうし Guĭ lóng zĭ)という呼称もあるようだ。先端から、「騎鳳仙人」(きほうせんにん )。「龍」「鳳」「獅子」「天馬」「海馬」「狻猊」(さんげい)「押魚」(おうぎょ)「獬豸」(かいち)「斗牛」(とぎゅう)「行什」(こうじゅう)。最後の大きいものは、「鴟吻」(しふん) であると。「太和殿」と書かれた扁額。「太和殿」内の玉座「寶(宝)座」(Băo zuò)。宝座上部には乾隆帝宸筆の「建極綏猷」が掲げられていた。天と民の間に立って、中立な統治を民の為にと。天井中央には天帝の使いの竜が、銀色の大きな球「軒轅鏡(けんえんきょう Xuān yuán jìng)」をくわえているのだと。「寶座」が「軒轅鏡」の真下にないのは、淸朝を裏切り、孫文派をも欺いて「皇帝」を称した袁世凱が、ここでの即位の大典を前に「軒轅鏡」に撃ち殺されるのを恐れて玉座の位置をずらしたためと。真実は如何に?古代の日時計とのこと。「亀の像」、「鶴の像」なども置かれていた。紫禁城内に合計308個も設置されている大きな金属製のツボは、万一の火災や、敵が攻めて来た場合の防衛目的として真冬でも常に水が張られており、水瓶下部の台座部分に火を付けておけるかまどがある為、真冬でも凍らないように常に水が確保できる状態になっていたとの事。軒下の装飾も見事な中国一の木造建築物の太和殿。建設中の「中国尊」が見えた。「中国尊」は、竣工すれば北京で最も高い高さ528メートルの建物になると。太和殿を過ぎると、少し小振りの中和殿が現れた。太和殿に出御する皇帝の休憩所だったとのこと。中和殿は太和殿の後ろ側に位置し、正方形で建築面積は58㎡、内部には3室あり、周囲を廊下で囲まれていた。屋根の上の宝珠が美しい。「中和殿」と書かれた扁額。中和殿の玉座。玉座の黄色(皇帝にのみ使用が許された)が美しかった。保和殿。保和殿は中和殿の後ろ側に位置し、明の永楽18年(1420)に建設され乾隆帝の代で修復されていると。建築当時は僅身殿と呼ばれていましたが清代順治帝の時に保和殿と改名された。清代には、皇帝は大晦日と元旦にここで貴族や大臣と宴会を催したと。また、科挙の殿試が行われた場所でもあるのだと。保和殿の寳座。「極有建皇」の額は、清朝の黄金期に君臨した乾隆帝の宸筆。ちなみに清朝というとアヘン戦争や日清戦争などでの敗戦国というイメージが強いが、康熙帝、雍正帝、乾隆帝が統治した1654~1796年(日本では江戸時代)までの中国は、世界最大の国民総生産を誇る、世界最高の文明国であったと。保和殿の基壇にて一休み。保和殿の基壇から内廷への正門となる乾清門が見えた。乾清宮は皇帝の居住空間で、日常の政務も行っていた。外国の使節との接見や親族との宴会などもここで行われていたと。清代以降は皇帝の死後、墓陵に入るまで棺を安置する場所でもあったと。保和殿と乾清門の間の広場。左に隆宗門(りゅうそうもん)、中央に軍機処(ぐんきしょ)。大石雕。保和殿の北側にある一枚岩の故宮内では最大級のレリーフ。北京西郊外50キロメートルの房山から切り出され、冬に水をまき凍結させた路面を2万人以上の人手により、28日間かけて運んだとのこと。こちらにも。保和殿前の銅罐。 ・・・つづく・・・

2018.06.28

コメント(0)

-

北京・世界遺産の旅へ(その2 故宮博物院・紫禁城へ:6/10)

バスにて天安門広場近くに向かう。天安門広場、故宮(紫禁城)の観光は最終日の予定であったが、最終日には訪中中のプーチン大統領一行が故宮に来る可能性があり、その場合、入場が制限される可能性があるとのことで、急遽初日の午後の観光に変更になったのであった。北京 Capital Hotel。中国の主要都市で次々と各社が参入しているレンタル自転車。30分1元の料金は電子決済、スマホで空き自転車がどこにあるかわかると。京奉鐵路正陽門東車站舊(けいほうてつろしょうようもんひがししゃたん)址。現在は中国鉄道博物館正陽門館。正陽門館は現在の北京站の西にあるが、かつてはこの正陽門館が北京站であったと。北京と奉天(現在の瀋陽)を結ぶ京奉鉄道の北京站がここにあたっと。鉄道が敷設された当時の北京は、街全体が城壁で囲まれた城壁都市「北京城」だった。他の地から鉄路で北京駅に到着した旅客は、大「北京城」の正面中央玄関たる「正陽門」の、高く聳える城楼を仰ぎ見つつ、その門をくぐって「城内」(=市内)に入る形になったと。正陽門(せいようもん)を横から。前門(ぜんもん)とも呼ばれることもある。天安門広場 配置図。天安門広場は現在、世界で最大級の広場になっている。あまりにも有名な天安門広場は北京の象徴であり、その広さは東西500m、南北800mに及び、世界一大きい広場で面積は44.5万平方mである。この地では中国人民による民主化運動の舞台となっただけではなく、外国侵略への反対運動や国の大規模な式典が行われた場所。また外国の来賓を迎え入れた場所でもある。広場東側路沿いの歩道を天安門方面に進む。右手に正陽門(せいようもん)、左手に正阳门箭楼。人民英雄紀念碑とその後方に毛主席記念堂。正陽門(せいようもん)をズームで。正陽門(前門)は北京の中軸線に建てられた北京内城の正門で高さは42m。一般には前門と呼ばれている。元の時代には麗正門と呼ばれ、明の1420年に今の位置に移された。正陽門と改称したのは1436年。紫禁城に入城する皇帝専用の御門で、臣民は通ることを許されなかった。1949年1月に北京が共産党によって解放された時、正陽門で中国人民解放軍の入城儀式が行われた。日本軍も北京を占領したときは、この門で入城行進を行った。500年以上の歴史があり、中華人民共和国全国重点文物保護単位の一つ。人民英雄紀念碑。天安門広場の中央にそびえる高さ37.94メートルの石碑、1958年4月に竣工され、5月1日に盛大な除幕式が行われた。天安門広場に位置する中国革命の英雄の顕彰碑。梁思成の設計でつくられたと。碑は高さ14.7m、幅29m、厚さ1m、重さ60T余りの大石。表面(北面、従って天安門からみえるのはこちら側)には毛沢東による金文字(昔は英雄たちの血をあらわす赤文字だった)の「人民英雄永垂不朽」(人民の英雄は永遠に不滅だ)の揮毫、裏面(南面)には周恩来による顕彰文の揮毫が刻まれていた。天安門広場と天安門。手前は広場東側路。人民英雄紀念碑と人民大会堂。人民大会堂では毎年3月、全国人民代表大会(全人代)と中国人民政治協商会議が、2週間から3週間の期間で行われる。全人代は10000席を備えた大会議場において開催され、その別室では全国人民代表大会常務委員会が開かれる。また、人民大会堂の中央ホールでは5年に1度、中国共産党の総会が開かれている。人民大会堂の紋章は五星紅。広場東側路越しに、左から正阳门箭楼、正陽門、毛主席記念堂。天安門広場前の道路・広場東側路。片側5車線、計10車線の通り。道幅50m、広いところは100mもある北京のメインストリート。東単北大街と建国門内大街が交わる東単と西単からそれぞれ東西に延び、東単は建国門に、西単は復興門へとつながっている。建国門から復興門までの長さは約13.4キロ。再び毛主席記念堂。毛主席紀念堂は中国の首都である北京の天安門広場にある毛沢東の霊廟。中には防腐処理の上でミイラ化された毛沢東の遺体が展示されていて、それを無料で観覧できるようになっていると。中国国家博物館。中華人民共和国北京市の天安門広場東側に位置する総合博物館。2003年以前は同一建物に「中国歴史博物館」と「中国革命博物館」という別の博物館が設置されていたが、2003年に合併して国家博物館と改編された。再び人民英雄紀念碑。天安門広場の労働者の像。天安門と国旗掲揚台。毛主席記念堂と毛主席記念堂。国旗掲揚台。掲揚台の周りは夏の炎天下でも冬の寒風の中でも直立不動の姿勢で微動だにせぬ衛兵に守られているのであった。天安門に向かって進む。黄色の瑠璃瓦に赤い壁、きわめて壮麗である。明、清時代には皇帝の即位や皇后の冊立などの重大な国事の際はこの楼上より詔を発した。1949年10月1日に毛沢東が中華人民共和国の成立を世界に向けて宣言したのもこの楼上である。巨大な毛沢東肖像画。西長安街の下の地下道を渡る。天安門前に出る。華表(かひょう)は中国の伝統建築様式に用いられる標柱。精美な彫刻が施された白玉製の華麗なその柱頭では、善意を判断する力を持つと伝えられる「望天犼」が見張り役を務めているのだと。天安門前にあるこの「望天犼」は、頭をもたげ、南を望んでいる。言い伝えによると、これは「南門に面して、天子の帰りを待つ」という役目を持ち、皇帝が城を出た場合、なるべく早く戻って、朝廷の政務を執るよう忠告しているので、「望君帰」とも言うのだと。北京と言えば、まず思い浮かぶのがこの天安門。こがね色の瑠璃瓦、ベンガラ色の城壁、護城河といわれる堀の白い大理石の欄干が印象的な城門は、北京のシンボルでもある。中央の門の上部には中国の初代国家主席毛沢東の像が掲げられ、楼閣の上部には国章が飾られていた。天安門前から毛主席記念堂と毛主席記念堂。手前は天安門広場前の道路・東&西長安街。片側5車線、計10車線の大通り。東単北大街と建国門内大街が交わる東単と西単からそれぞれ東西に延び、東単は建国門に、西単は復興門へとつながっている。建国門から復興門までの長さは約13.4キロ。中国国旗がはためく。中華人民共和国の国旗は、赤地に5つの黄色い五芒星を配したもので、五星紅旗(ごせいこうき)と呼ばれる。 赤色は革命を、黄色は光明を表す。 また、大星は中国共産党の指導力を、4つの小星はそれぞれ労働者、農民、小資産階級・愛国的資本家、知識人の4つの階級を表す。天安門の前には、人造の川が流れ、そこに白玉石の橋が架かっていた。橋の欄干には見事な龍の彫刻が施されていた。これらの橋の四隅には大きな石の獅子が座っていた。これが外金水橋で中央の橋は皇帝・皇后専用、その両脇が皇族用、その外側が身分に応じた官吏用と分かれていたと。中央の橋は通行禁止。金水河。『世界人民大国万歳』の文字が。天安門を潜る。中華人民共和国の北京市東城区に位置する城門。世界遺産・故宮(紫禁城)の正門であった門であり、楼上で毛沢東が中華人民共和国の建国宣言を行い、中華人民共和国の国章にもその姿が描かれるなど、中華人民共和国の象徴のひとつとされている。天安門広場とは「長安街」通りを隔てて隣接している。午門そして華表が前方に。天安門の後ろにあるこの華表の「望天犼」は、紫禁城を望んでいる。皇帝が皇城にばかりいないで、宮中の豪華な生活に溺れず、外へ出て、庶民の暮らしを見て、庶民の苦しみを視察するよう戒めているので、「望君出」とも言う。その故、「華表」は「望柱」とも言われていると。 ・・・つづく・・・

2018.06.27

コメント(1)

-

北京・世界遺産の旅へ(その1 羽田空港から北京へ:6/10)

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク6月10日(日)から2泊3日で『北京が誇る4つの世界遺産を巡る 北京3日間』の旅友のSさんと行って来ました。羽田空港出発の北京の四つ星ホテルに2連泊で29800円の超阪急交通社trapics格安ツアー。集合時間は羽田空港・国際線ターミナルに早朝5:20。いつものように、旅友のSさんが愛車で4時前に我が家に迎えに来て下さいました。そして国道1号線、横浜新道、湾岸線を使って羽田空港近くの駐車場に向かう。横浜ベイブリッジを通過。時間は4:17。川崎市浮島内にある駐車場に向かって進む。4:30過ぎにいつもの駐車場に到着。手続きを済ませマイクロバスで国際線ターミナルへ向かう。時間は4:50過ぎ。羽田空港国内線第1ターミナルが左手に。空の玄関口、東京国際空港(羽田)の日本一高い115.7メートルの新管制塔。東京国際空港(羽田)庁舎・旧管制塔。そして国際線ターミナルに到着。時間は5:00。阪急交通社trapics受付にて説明を受け、この日の利用便AIR CHINAのチェックインの列に並ぶ。格安ツアーの為、日本からの添乗員の同行は無し。AIR CHINA・中国国際航空公司、もちろんエコノミークラス。7:20発CA422+NH5763便 北京行き。北京の天気予報は6/10~12は概ね良好と。出発予定時間7:20より早く7:07に飛行機はボーディングブリッジを離れる。Tokyo Internatinal Airportの文字が。そして7:24に離陸。城南島海浜公園が眼下に。そして飛行機は雲の上に。ドリンクにはもちろんビールを。日本のビールをお願いしたが、無いと。そして朝食が運ばれて来た。時間は8:25。そしてひたすら雲の上の飛行が続く。座席背面に設置されるモニター画面はなし。そして北京上空に。時間は9:43過ぎ。視界不良の北京上空。PM2.5大気汚染に代表される中国・北京の環境汚染の深刻さが。温楡河と通恵河の十字路が眼下に何とか確認出来た。マスクを持ってこなかった事に気がつく。下界は光化学スモッグであること間違いなし。この時の高速道路の交通量は想像ほどには。そして北京首都国際空港に着陸。時間は9:47。空港は1958年に開港し、1999年に日本のODAを受けて大改造が行われ、3倍の広さになった。この時、第2ターミナルも建設された。2004年9月に第1ターミナルが改装オープンしている。北京オリンピックに備え、第3滑走路や5階立ての第3ターミナルが完成、使用開始されている。市内と連絡する地下鉄も開業。北京首都国際空港の管制塔。南国風の屋根が。JAL機が駐機中。北京オリンピックに合わせて作られた第3ターミナルの天井は美しかった。そしてこの後入国審査へ。中国入国時に外国人に対する指紋採取が開始されていたのであった。指紋登録機で登録を行おうとしたが登録機が旨く作動せず何回もTRY。その内係員が違う機械に行けとの指示。その機械で何とか登録済みのOKカードが出て来た。以前の陝西省西安国際空港で登録済みであったのでパスポートを機械に入れるとOKカードが出て来たのであった。T3E駅からシャトル電車に乗りT3C駅(2つ目の駅)で下車。そして出国審査の長蛇の列に並び、何とか出国手続きは完了し空港ロビーに。ロビーではtrapicsの旗を持った現地添乗員が待っていてくれた。しかし今回の参加者29名が全て揃うまで1時間弱の時間がかかったのであった。皆、指紋登録そして出国審査に多くの時間を要したと。北京空港第3ターミナルビルの非常に高い特徴的な天井。そして漸く29名全員が揃い待っていた観光バスに向かう。時間は11:42で着陸から2時間後。バスで北京市内に向かう。バスの最後部席を確保し、後ろの窓からカーテンをずらし写真撮影。今回の北京添乗員の尹さん。マイクにエコーが効き過ぎ、最後部では聞き取りにくかった為これを指摘したが、最後まで直らなかった。国旗が掲げられた空港施設。高速道路。S12機場高速料金所。温楡河を渡る。安定門東大街のユニークな形状のビル・當代萬國城MOMA。世界の有名な建築家が何人かで設計し、日本の安藤忠雄も一部設計に参加したのだと。そして2005年度中国の優秀10大建築物に選ばれたと。ビルの頂上付近が逆L字型に出っ張って繋がっていたのであった。キャピタモール西直門。若者や流行のファッションを取り入れたショッピングモール。窓のモザイク模様が特徴的。中国銀行ビル。ユニークな曲線形状のビル・ギャラクシーSOHO。北京市中心部に完成した延床面積約330,000㎡に及ぶ巨大建築。『自由 平等 公正 法治』・『富強 民主 文明 和谐』と書かれたモニュメント。北京城東南角楼。現在は博物館になっていると。城壁が続いていた。北京明城壁遺跡公園。北京明城壁遺跡公園は北京駅のすぐ南、市の中心部に位置している。この公園内に、石の後ろに明時代の城壁が残されていた。東は城東南角楼,西は崇文門まで続いていて、建築面積は3.3ヘクタール、公園全体では12.2ヘクタール。そして昼食会場の『京順閣』に到着。店内。10人ほどで丸テーブルを囲み、もちろん中華料理を楽しむ。デザートはスイカ。 ・・・つづく・・・

2018.06.26

コメント(0)

-

アジサイ(紫陽花)の花を見に

先日、雨が上がったので、車で10分ほどの横浜市と我が藤沢市の境を流れる境川にアジサイ(紫陽花)を見に行って来ました。この境川の堤防上は、、江の島へ向かって流れる境川と引地川を繋いだ「藤沢・大和自転車道」になっているのです。既に花のピークはやや過ぎていましたが、様々な色のアジサイ(紫陽花)が境川沿いに咲き乱れていました。最近よく見かけるようになったカシワバアジサイ。カシワバアジサイは、北アメリカ東部原産のアジサイの仲間とのこと。葉の形がカシワに似ていることが、和名の由来。花は円錐状あるいはピラミッド型に付く独自の形状をしており、5月〜7月に真っ白い花を付ける。八重咲きと一重咲きがあるとのこと。未だ、白い花しか見たことがありませんが、他の色のカシワバアジサイがあるのでしょうか?アジサイのイメージカラーであり、人気の色でもある紫系アジサイ。紫系は色を細かく上げると多数あるし、濃い紫もあれば、薄い紫、赤紫など紫だけでもいっぱいありそうです。アジサイの漢字名『紫陽花』もこの紫系から。ややピークを過ぎたガクアジサイ。中心に集まっている小さな蕾のようなものが花びらで、その外側にはガク(葉っぱが変化した花を守る部分)が大きな花びらのようについている。この様子が額縁に似ていることから「ガクアジサイ」と名付けられたのです。こちらは開花がスタートしたばかり。シーボルトが来日していた当時,現在良く見るようなアジサイ(セイヨウアジサイ)が存在していなかった。シーボルトは,このガクアジサイの苗を持ち帰り,その苗から改良されたものがセイヨウアジサイなのだと。こちらは紫が濃くなりつつあるアジサイ(紫陽花)更に濃く。額が雨に濡れて。紫の集団。こちらは赤紫の集団。中央部にある紫色の珊瑚状に見えるものが花で、周辺部にある桃色の3~4弁の花のようにみえるものはガク(萼、装飾花)。束の間に薄日が射して色が鮮やかに。純白そのもの。ガードレールの隙間に顔を出すが如く。ガードレールに顔を乗せて。中央の花を見る前に額を見てくださいと主張しているのであった。額の青と白の見事な共演。境川の両岸に。対岸から。川面を覗き込むように咲くアジサイ(紫陽花)。ガクアジサイとアジサイが仲良く。紫の花の白い縁取りが束の間の陽光に輝いて。青のカオス。色の変化の行程が解るのであった。こちらも色の変化の行程が。赤いガクアジサイがひっそりと。親、子、孫の3代の如く。早朝には白が似合うのであった。

2018.06.25

コメント(1)

-

ウズベキスタンへの旅(その24 タシケントから帰路へ: (5/28~29)

ナヴォイ・オペラ・バレエ劇場の感動にて、本旅行の観光は全て終了しバスにて夕食会場に向かう。時間は17:11。途中のロータリーにあったグランド ミール ホテル(Grand Mir Hotel)。そして最後の夕食会場に。最後の最後までベジタリアン的な食事が続いたのであった。これがメインディッシュ(食べかけ)であったのだろうか>旅の疲れもあり、食事の写真は??そして渋滞が始まった中、タシケント国際空港に向かう。Babru streetの跨線橋(こせんきょう)を渡る。そしてタシケント国際空港に到着。時間は18:53。正式名はイスラム・カリモフ・タシュケント国際空港(ウズベク語:Islom Karimov Nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti)であるがユジュニ空港と呼ばれる事もあると。空港内。チェックイン前にお土産類を手早くトランクに移すツアー仲間。帰路のフライトはウズベキスタン航空HY527便 成田空港行き 22:05発。ウズベキスタンともこれでお別れ。飛行機は定刻通りウズベキスタン・タシケント国際空港を離陸。そして離陸後1時間以上が過ぎ機内食が。時間は23:19。そして往路と同じく中国・新疆ウイグル自治区のウルムチ(Urumqi)上空を飛ぶ。そして旅の疲れかビールの酔いもあって爆睡。そして気がつくと機窓には朝の光景が。時間は日本時間6:12。飛行機は北京~天津上空から黄海に出て韓国。ソウル方面へ。軽食が運ばれてきた。韓国を横断し日本海に出て、小松市上空から日本列島上空に。そして福島県いわき市方面へ。そして群馬・長野・新潟県の県境付近にて進路変更して成田国際空港へ。時間は8:55。そして8時間近くの飛行を終え9:25に成田国際空港に到着。「Welcome to Japan」 おかえりなさい。ウズベキスタン・タシケントから飛行機が同じであったアパホテル社長・元谷芙美子氏の姿も。ピントが合わず残念。 そしてアッと言う間に入国審査も通過し、トランクも無事受け取る。お世話になったツアー仲間との挨拶も終え、税関も無事通過し日本に帰国したのであった。成田国際空港には旅友Sさんの車が待っていてくれ、Sさんに自宅まで送っていただいたのであった。12時前に無事我が家の到着し、今回の旅も「無事完了」。旧ソビエト連邦の共和国のウズベキスタン国内を周遊する6泊8日の旅であった。参加人数はご夫婦2組を含む男7名、女11名、そして男性添乗員の合計18名の旅であった。平均年齢は私くらいであっただろうか?高年齢ゆえに参加者皆さんは最後までmost punctualなのであった。集合時間5分前には完全に全員がそろい旅程通りの旅を楽しむ事ができたのであった。そして終盤には一人一人の名前も覚え、会話も弾み和気藹々の楽しい旅となったのであった。ウズベキスタンは、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、キルギスタン、そして、ウズベキスタンの5カ国からなる中央アジア諸国のひとつ。いずれの国も1991年に旧ソ連が崩壊して生まれた新しい国なのであった。そしてウズベキスタンは、他の4カ国すべてと国境を接している唯一の国。つまり、中央アジア諸国の真ん中であり、シルクロードのど真ん中にある国であった。遥か遠い昔、東洋と西洋を結んだ東西交易路シルクロード。その丁度、中間に位置し、キャラバン隊のオアシスとして発展したのがこのウズベキスタン。ウズベキスタンは乾燥した内陸国。ウズベキスタンは世界に2つしか無い二重内陸国(もう一つはリヒテンシュタイン)であり、海へと出るためには国を「2つ」越える必要があるのであった。アフリカにもその様な国が多くあると思っていたが世界地図を見てこの事実を今回の旅で初めて知ったのであった。加えて、内陸国の河川流域という特性上、海へと直接つながっている国内河川はなく、領土の10%にも満たない灌漑農業用地や河川流域のオアシスに似た土地で集中的に農業が行われており、残りの領土は広大な砂漠(キジルクム砂漠)と険しい山々で占められていたのであった。シルクロード=砂漠地帯を貫く道、であると認識していたが、ウズベキスタンも基本は砂漠地帯なのであった。しかしタシケントの東には天山山脈がそびえ、川が幾つも流れているので、農業が発展し、野菜が豊富なウズベキスタンなのであった。レストランのテーブルには必ずトマト、キュウリ、タマネギのバジル風味のサラダ・「アッチク・チュチュク」と季節の果物が用意され、異国の地で暫しのベジタリアン生活を楽しんだのであった。ウズベキスタンは様々な民族によって構成されている多民族国家であり、国内の主要民族はウズベク人。現在、総人口の約70%がウズベク人とのこと。主な少数民族としては、ロシア人(8%)、タジク人(5~30%)、カザフ人(4%)、タタール人(2.5%)、カラカルパク人(2%)などがいると。しかし、ロシア人やその他の少数民族が他国へと移住し、ソビエト連邦時代に他国に居住していたウズベク人がウズベキスタンに帰国していることから、ウズベキスタン国内に住むウズベク人以外の民族の割合は減少傾向にあると添乗員から。そしてウズべキスタンの人々は、人なつっこい親日であることに嬉しく感動したのであった。旅の途中に、老若男女の方々から自分のスマホやカメラで一緒に写真を撮って欲しいと何回となく声を掛けられ応じたのであった。目を輝かせながら、興奮したように男女の子供や少年達が駆け寄ってくる姿も実に印象的であり感動そのもの。そして私がカメラを向け写真を撮っても嫌がらない、というか、むしろ撮って撮ってと言われて自ら笑顔でポーズをとってくれ、撮ると逆にお礼を言われるのであった。思いも寄らない程に、旅人いや「日本人」に優しいウズベキスタンの国民であり一期一会の旅なのであった。ヒヴァの街に着いてまず最初に目に入ったのが、ドーンと高くそびえ立つ城壁であった。城壁周辺の現地に人々と「アッサローム アレイコム!」とお互いに笑顔で挨拶が出来たのであった。街は外敵を防ぐために外壁と内壁の二重の城壁に守られており、内側の城壁に囲まれた内城・イチャン・カラには20のモスク、20のマドラサ、6基のミナレットなど多くの遺跡が残されていた。城壁の上に登ると土色一色の世界と青のドームが所々に。タイムスリップしたような風景そのものが眼前に拡がっていたのであった。この景色は何百年と変わらずに存在しているのであろうと、暫しノスタルジーに浸ったのであった。ブハラは現在も青色がまばゆい壮麗なイスラム建築物が立ち並び、その昔キャラバン隊が足を休めた砂色のバザールが点在するエキゾチックな街並みなのであった。紀元前からの歴史を持つオアシス都市。中世の時代に築かれた建築物が多く残るそれらの街を早朝散歩、観光で歩くとシルクロードの時代へとこの地もタイムスリップの旅が存在していたであった。シャフリサーブスは『緑の街』と言う意味を持ち、遠くにザラフシャン山脈が見える谷間の小さな町で、かつては緑豊かなオアシス都市であったのだ。古くから『ケシュ』という名で知られており、7世紀には三蔵法師も訪れたことがあるのだと。シャフリサーブスはゾグディアナの古都で、ティムールの生まれた場所として有名。ティムールはサマルカンドにも劣らない雄大な建築物をシャフリサーブスに建てたが、16世紀後半にブハラのアブドゥール・ハーンによってほとんどの建物が破壊されてしまったと。その為か、あまり派手さはなく、静かで落ち着いた観光地だという印象を受けたのであった。なお、シャフリサーブス歴史地区も、2000年にユネスコ世界文化遺産に認定されているのであった。「青の都」と呼ばれる古都サマルカンドは、ウズベキスタンの英雄と呼ばれるティムールが築いた街。紀元前よりシルクロードの要衝として栄えたこの街は、13世紀にモンゴル軍の攻撃によって廃墟となったと。そんな廃墟を、この世でもっとも美しい都市を目指して再建し、ティムール王朝を築き上げたのであった。彼は、遠征先から一流の芸術家や職人を連れ帰り、モスクや廟を次々と造らせたと。連日続いた抜けるような青空と平和を象徴する青いタイルで装飾された歴史的建築物には感動の連続であった。またモスクのドームやイスラム教神学校のメドレセ、霊廟などを覆う青色タイルは、ペルシャの職人の技術をもとに、中国の陶磁器とアラブの顔料が融合したシルクロードが生んだ芸術なのであった。人々はその鮮やかな青色を「サマルカンド・ブルー」と呼んでいるのだと。それら美しい青色を基調とした建造物群は「サマルカンド文化交叉路」として世界遺産に登録されているのであった。中でもひときわ目を引いたのが街の中心に建つ3つのメドレセ(神学校)がとりまくレギスタン広場。ティムール朝時代の政治・経済・文化の中心であった場所で、ライトアップも神秘的で美しく、また抜けるような青空の下に堂々と建つ、青タイルで装飾された建造物群の美しさに感動の連続。まるで天と地が「青」のカオスの混沌とした世界なのであった。最後に訪れた日本人抑留者墓地、そして第二次大戦後にタシケントに連れてこられた日本人抑留者の強制労働によって建てられたナヴォイ・オペラ・バレエ劇場。戦争中も日本国の為に戦い、その結果無数の白骨を太平洋や大陸のあちこちに晒し、捕虜になっても更にまじめに労役に服し、戦争が終わってもひたすら働くことに身をささげた日本人がいたという真実を今更ながら知ることが出来た旅なのであった。敗戦直後という地獄の中で、人類を結ぶ友情と平和のシルクロードをウズベキスタンに築いてくれた日本人抑留者に、心から手を合わせ、感謝と称賛・敬意・頭を垂れて『合掌』の気持ちをツアー仲間全員で共有したのであった。日本人抑留者墓地を美しく管理してくれているウズベキスタンの方々にも感謝。ナヴォイ・オペラ・バレエ劇場。そして今でもウズベキスタンのモスクのドームやイスラム教神学校のメドレセ、霊廟などを覆っていた青色タイルが目に焼き付いているのである。そしてイーワーン( Iwan)のムカルナスも。ありがとう、お世話になりました、ウズベキスタン。さて次回は何処へ。既にこのツアー帰国時には2週間後の6月10日からの中国・北京の世界遺産を2泊3日で訪ねる旅は決定していたのであった。よって来年は何処へ?①ポルトガル周遊②バルカン半島のギリシャ、アルバニア、ブルガリア、マケドニア・・・諸国を訪ねる旅が候補に挙がっているが旅友のSさんと相談して次回の弥次喜多道中の旅にチャレンジしたいと思っているのである。『ウズベキスタンへの旅』へのブログアクセス ありがとうございました。

2018.06.24

コメント(3)

-

ウズベキスタンへの旅(その23 タシケント ムスタキーリク広場 ⇒ナヴォイ・オペラ・バレエ劇場へ: (5/28)

チョルスー・バザールを後にし、タシケント地下鉄乗車体験に向かう。地下鉄駅の手前から青のモスクドームを。チョルスー・バザールの傍に16世紀に建てられた歴史的建造物であるクカルダシュ・マドラサ。独立後に修復され、再び神学校として活動。マドラサの隣の丘には15世紀に建てられたジュマ(金曜)・モスクが。タシケント地下鉄路線図。中央アジアでは最初の地下鉄。ソビエト連邦では7番目の地下鉄として、1977年に開業。タシケント地下鉄の駅は世界の地下鉄の中でもかなり凝った装飾がなされていた。地下鉄の駅に向かう地下通路。以降は撮影禁止であると添乗員から。ウズベキスタンでも有名な建築家や芸術家が駅の設計に参加しているのだと。内装の装飾に使われている材料としては、金属、ガラス、プラスチック、花崗岩、大理石、色ガラス、芸術用陶器、彫刻入り石膏などがある。各駅とも芸術作品となっているとのこと。チョルスー(CHORSU)駅から地下鉄に乗り込み、途中パフタコール(PAKHTAKOR)駅で乗り換え、ムスタキリク・マイダニ(MUSTAKILLIK MAYDONI)駅で下車する。ムスタキーリク広場(独立広場・Mustakillik Maydoni)に到着。モノレールの線路の如きユニークな形のアーチ。コウノトリのモニュメント。ゾロアスター教の聖なる鳥であると。左右のアーチ部にもコウノトリが。コウノトリが今にも飛びだちそうに。ウズベキスタン独立記念碑や戦死者を弔うモニュメントなどが建っていた。地球儀のモニュメント。ソ連時代はスターリンの像があったのだと。地球儀の下には幼子を抱く母子の姿が。戦争へ行った我が子を思う母の像であると。ウズベキスタンの庁舎。ウズベキスタン国会議事堂。ウズベキスタン歴史博物館。ウズベキスタン国立博物館には考古学、歴史学、民俗学的な中央アジア文明の事物や歴史の流れが、石器時代から時代順に展示されている他、かつて中央アジアで使用されていた貨幣も展示されていると。そしてナヴォイ・オペラ・バレエ劇場に到着。1947年に完成した1500人も収容できる劇場で、6つの休憩ロビーは、タシケント、サマルカンド、ブハラ、ホレズム、フェルガナ、テルメズの6地方のスタイルで装飾されているのだと。この劇場は、第二次大戦後にタシケントに連れてこられた日本人抑留者の強制労働によって建てられたもの。淡い茶色の落ち着いた感じの外観をしていて、玄関正面の大きな噴水が特徴的。屋根の上の黄金の塔。噴水が涼しげであった。水が吹き上がると綿花に見えるようにデザインされているのだと。旧ソ連政府は1947年11月までにこの劇場を建設することを決定して建築を進めていた。そのため大戦後、日本人捕虜を活用してロシア革命30周年に間に合わせることを命題とし、建築に適した工兵457人の日本兵が強制的に派遣されたのだと。隊長は永田行夫(当時25歳)であったと。永田部隊は日本人の意地や誇りにかけてこの劇場を造ったと。「歴史に残るオペラハウスを作るのだから日本人の誇りや意地にかけて最良なものを作りたい。」と。1996年、ウズベキスタン大統領イスラム・カリモフが、ナヴォイ・オペラ・バレエ劇場の建設に関わった日本人を称えるこのプレートを劇場に設置したのだ。プレートには、こう刻まれていた。『1945年から1946年にかけて極東から強制移送された数百名の日本国民が、このアリシェル・ナヴォーイ名称劇場の建設に参加し、その完成に貢献した』と。レーニンによる政権樹立を行なった1917年11月の革命30周年にあたる70年前、日本兵たちが抱いた誇りは、ウズベキスタンのこの地で褪せることなく咲き続けているのであった。その際のウズベキスタン大統領の指示は 「決して日本 人捕虜という表記は使うな。このプレートは永遠に続く。日本とウズベキスタンは一度も 戦争をしたことがない。そこに『捕虜』があるはずがない」というものであったと。プレートは、ロシア語、日本語、英語、ウズベク語で書かれていた。劇場の完成から約20年後の1966年4月に、首都タシケントを 大地震が襲い、市内の多くの建築物が無残に倒壊してしまったが、ナヴォイ劇場はその姿を 保ったまま震災を乗り越えたのだと。この地震をきっかけに、「日本人が建設に携わったから倒れなかった」という噂がどこからともなく広まっていったと。そしてこれを契機に、日本人の建築技術の高さが語り継がれているのだと。このプレートを見ながら感動、そして感謝の時間が過ぎていったのであった。 ・・・つづく・・・

2018.06.23

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その22 タシケント バラクーン・メドレセ⇒バザールへ : 5/28)

バスにてハズラティー・イマーム広場に向かう。1966年の地震に捧げられた「勇気の記念碑(Monument of Courage)」が車窓から。Sebzor通りには旧ソ連時代のアパートが建ち並んでいた。そしてバスを降り「バラク・ハーン・メドレセ」に徒歩で向かう。途中にあったカファリ・シャーシ廟。10世紀の聖人、カファリ・シャーシを祀った廟。ファサード上部。そしてバラク・ハーン・メドレセの青のドームが見えて来た。そしてハズラティー・イマーム広場に到着。敷地内にはいくつかの壮大なイスラム建築が集合していて、古き良き都の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気が漂っていた。正面にバラク・ハーン・メドレセ。63mの高さのミナレット。ミナレット最上部。ファサード上部。青のタイル。中庭手前から。土産物屋。ハズラティー・イマーム・モスク。8世紀に活躍したタシケント出身のイマーム(モハメドの後継者)の名のついた、神聖なモスク。外側の青い屋根やモザイク画とは対照的に、モスクの内部は茶色のレンガや木でできた柱などで造られていて、涼しげな印象であると。ムイ・ムバラク・マドレセ(Muyiy Mubarak Madrasah)。このマドラサは18世紀に建設されたもので、冬のドーム・モスクと夏の柱状のテラスがある。 伝説によると、預言者ムハンマドの髪はmadrasah図書館に保管されていると。 そして、この事実のために、マドラサには、 "預言者の髪"を意味するMuyi Muborakという名前が与えられたと。ウズベキスタン国立ドレスギャラリー。家電店やスーパーマーケットも入っているようだ。そしてチョルス・バザールへバスにて向かう。バラク・ハーン・メドレセからチョルス・バザールに行くバスからの風景。タシケントには、他にも大きなバザールがいくつかあるが、「オールド・バザール」と呼ばれるのはここだけと。青いドームが印象的なチョルスー・バザール。自由行動になり、バザール内部に。天井にはあかり取りが。まずは肉コーナーへ。巨大な牛タン。肉屋のオジサンも私のカメラに向かってポーズを。巨大な脂身?スープ用のガラ。豚ではないが、何の肉か?韓国キムチの材料か?多くの種類のドライフルーツ。一帯にドライフルーツ屋さんが並んでいた。豆売り場。2Fから撮影。区画も丸く整然と。蜂蜜売り場。「ASAL」はウズベク語で蜂蜜。屋外に出ると鳥かごにはカラフルな色の鳥が。これも販売品であろうか? ・・・つづく・・・

2018.06.22

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その21 タシケント 昼食⇒日本庭園へ : 5/28)

ウズベキスタン工芸博物館の見学の後はバスで昼食会場に向かう。バスの車窓からの風景を楽しむ。ウズベキスタン共和国の内務省。内務省近くのモニュメント。見る方角によって、表現しているものが違うようだ。ウラジーミル・ジャニベコフ像の顔が見える方向からだと、宇宙関係の設計などの関係者の像そして反対側はウルグベク天文台とウルグベクの像。ウルグベクはティムール朝の第4代君主。こちらはウラジーミル・ジャニベコフ像。ウズベキスタン初の宇宙飛行士で、ソユーズで5回も宇宙へ行っていると。途中、スーパーマーケットに立ち寄る。川魚であろう。そしてスイカも。ロシア正教会。ここにもソ連時代の風情が色濃く残っていた。昼食会場に到着。このレストランの内部はシンプルな白。このレストランも野菜が豊富に。メインディッシュはウズベキスタン料理「ブロフ」。プロフは肉、玉ねぎ、人参、米をデギ(deghi)もしくはカザン(qazan)と呼ばれる特別製の大釜で炒めた後に炊きあげた料理。肉には羊肉が使われることが多いが、馬肉ソーセージ、ウズラ、ニワトリ、キジなどの肉が使われることもあると。ひよこ豆やレーズン、 メギの実、果物などを加えることも。そしてタシケント日本庭園(ロシア語:ヤポンスキー サドゥ、ウズベク語:ヤポン ボギ)」を訪ねる。入り口にはウズベク語の文字が。ウズベキスタン独立10周年記念の、日本・ウズベキスタン共同のタシケント日本庭園。ウズベキスタンに駐在する商社と日本人会が中心となってJICAが支援したと。設計・施工は株式会社 富士箱根緑化 とのこと。日本庭園 配置案内図。日本庭園 記念碑。1997年に定礎を設置するにあたり、日本とウズベキスタンの友好を祈念する為に設置した石碑であると。タシケント日本庭園はウズベキスタン人の結婚式の後に必ずと言っていいほど写真撮影をする公園として、またデートスポットとしてタシケントの中心的な公園となっているとのこと。美しい花嫁がポーズをとってくれました。お幸せに!!タシケントタワー。1978年から建設が開始され、1985年の1月15日に営業が開始。建築当時は世界4位の高さ375mを誇っていた。現在も中央アジアで最も高い建築物であり、世界第11位、CIS諸国中2位と、世界屈指の高さを維持している。タシケントの名所のひとつ。東屋風の建物。ここから入ると日本庭園が。エニシダであろうか。スモークツリー(煙の木)。花が咲いた後、綿毛のような穂が木全体を包み込むスモークツリー。煙が立ちのぼっているように見えることから名付けられた花木。この木は、花は?葉っぱはクヌギに似ているが。築山と池。鴨の家族か。熱帯植物の如く多くの気根?がぶら下がっていた。カジュマルとは違うようであったが。コウノトリ。ウズベキスタン風??太鼓橋とその奥に築山。再びタシケントタワー。ラジオ塔、テレビ塔の両方の役目を果たす。展望デッキは高さ95メートル地点にあると。実はやや小さいがサクランボ。隣接する遊園地のジェットコースター。多くの桜の木も日本庭園内に。タシケントの桜は、元ウズベキスタン特命全権大使を務めた中山恭子氏(現参議院議員)が、ウズベキスタン人が現在に至るまで、日本人抑留者の埋葬された共同墓地を忘れずにいてくれたことに「人と人のつながり」を感じ、植樹を決意したものであると。住宅街にある日本庭園そして池。建物はインターナショナル・ホテル・タシケント(旧称:インターコンチネンタルホテル)。青い屋根の建物は何であったのだろうか?手漕ぎボートの格納庫? ・・・つづく・・・

2018.06.21

コメント(3)

-

ウズベキスタンへの旅(その20 タシケント 日本人墓地、ウズベキスタン工芸博物館 : 5/28)

タシュケントのヤッカサライモスクの駐車場にバスを駐め、日本人抑留者墓地に向かって徒歩で進む。ヤッカサライ墓地の一般人の墓の横を奥に進む。墓石には写真の如き顔が刻まれていた。そして日本人抑留者墓地に到着。太平洋戦争終戦直後に中国東北地方(満洲)や樺太に駐留していた日本兵約57.5万人のうち中央アジア地域のウズベキスタンにも約2万3千名の日本軍捕虜が移送されウズベキスタン各地で建設事業に従事する長期的な抑留生活を送ったのだと。日ソ間の国交が回復(日ソ共同宣言)され帰国する1956年までの間に884名が亡くなったのだと。写真は1990年5月23日に、日ソ親善協会福島県支部が建てた「永遠の平和と友好不戦の誓いの碑」。この「鎮魂の碑」に刻んだ碑文の決定は順調には進まなかっ たと。「永遠の平和と友好不戦の誓い」という碑文を刻みたいという意向を提示すると、「不戦という文字は刻んでほしくない」との要望が伝えられたと。当時 のソ連は、ウズベキスタンに隣接するアフガニスタンと緊張状態にあったため、簡単 には合意に至らなかったのだと。そして慰霊碑は、日本の方角に向かって合掌しているようにつくられているのだと。背面には埋葬されている方の名前・出身地が。はるかなふるさとを思い浮かべ、父母・兄弟や恋人・友達たちを想い浮かべながら、辺境の地で散った彼らの胸中を思うだけで胸が詰まる想い。心からの黙祷をささげたのであった。1945年から46年にかけて、その期間、病気や疲労などが原因で死亡した79人の日本人がこの墓地で眠っているのだと。「専修大学佐竹ゼミ」の文字も。鎮魂、1990年5月23日の文字が。ウズベキスタン各地に埋葬されている日本人の方々の鎮魂碑が埋葬場所の地名ともに。墓地には、ここに眠る79人だけでなく国内13か所すべての墓地の土を持ち寄った碑があり、ウズベキスタンの日本人墓地を代表する役割を担っていた。この墓地に訪問することで、ウズベキスタン国内で確認されている全墓地を想 起することが可能となったのだと。そして埋葬場所を表示していると思われる石碑も。永遠の平和と友好の誓いの碑、1995年10月1日、福島県ウズベキスタン文化経済友好協会という文字が。周囲にはバラの花が。そして桜の木の横にはこの日本人墓地を管理してくれているオジサン。蝋燭と線香を持って来て下さいました。帰りにお礼と感謝に寸志を。「ウズベキスタンにあるシベリア抑留者に関する モニュメントと「戦争」の記憶継承」については上記リンクに詳しい内容が説明されています。偶像崇拝を否定するイスラム教だが??墓碑には顔が刻まれていた。タシケント観光の我々のバス。アリシェール=ナヴァーイー(1441~1501)はティムール帝国時代の政治家、文学者の像が車窓から。チャガタイ=トルコ語による多くの詩を創作し、ウズベク文学の祖と言われる。現在、ウズベキスタン各地にナヴァーイーの名を冠する記念碑や公園が作られている。タシケントの中心部にもナヴァーイー公園があり、この像はその中心に最近建設されたもの。そして次の観光場所の「ウズベキスタン工芸博物館」に到着。ウズベキスタン国立応用美術館(英語: State museum of applied arts of Uzbekistan、ウズベク語: Amaliy sana’t muzeyi)が正式名称。入口の大きなタイル絵。ウズベク語でAmaliy San’at Muzeyiの文字が。しかしAmaliy Sana’t Muzeyiではないのか?こちらにも。入場すると民族衣装を着て、パンを持つオジサン像が迎えてくれた。中庭には美しい羽のクジャク(孔雀)のつがいが。そしてオス・peacock(ピーコック)。鮮やかな見事な青。なかなか羽を広げてくれなかった。しばらく待っていると漸く。そして我々に向けての大サービス。クジャクが羽根を広げるのは、オスがメスに対するディスプレーの行動なので、羽根を広げている近くには、メスのクジャクがいたのであった。邸内のナラ(楢)の巨木。1937年にオープンした工芸博物館は、現在4000点以上の展覧品があり、博物館の建物自体が最大の美しさを持つ展示品。ウズベキスタン各地の職人によって彫刻された建築装飾は、伝統的な建築工芸のレベルを展示。1907年にロシア公使の私邸として建てられたこの建物は、1941,1961,1970年に修復され、1930年までには孤児印、教育センターなどのため使われていたと。13部屋に広がる19世紀の伝統的な建築工芸、壁が装飾鉤刺しの刑で装飾された中央部屋、それ以外の手芸品やさまざまな展示品が楽しめるのであった。様々な陶器作品が。一生懸命に説明してくれた現地添乗員のディーナさん。壁に沢山のスザニ(手作りの刺繍工芸)が飾られていた。親か子に技術を引き継ぐために、わざと完成させないのだと。土産物の皿。美しいタイル。天井から床まで柄柄の大洪水。メドレセの中庭を意識したような建物。もともと1900年初頭に建てられた私邸がそのまま博物館になっていると。モスクの如き美しい外壁装飾。美しく装飾された内壁も見事。飾り棚も美しい。ウズベキスタン風のタイル装飾は宮殿の如し。細かい柄が細部まで。絵画も美しかった。祈る姿。壷を造る。天井も鮮やかで。こちらにも。お茶用のポットか?再びスザニ(手作りの刺繍工芸)。作業途中の織物機も展示中。ドゥッピ (Do'ppi) などの伝統衣装の帽子、ネックレスや髪飾りなどの貴金属製品なども展示されていた。館内は伝統工芸を展示している区画、20世紀に制作された絨毯や帽子などの伝統衣装を展示している区画、現代美術との融合により新たな創作を行なっている作品群のある区画の3つの区画に分かれていて大いに楽しむことが出来たのであった。 ・・・つづく・・・

2018.06.20

コメント(2)

-

ウズベキスタンへの旅(その19 サマルカンド⇒タシケント 高速鉄道の旅 : 5/28)

旅行もウズベキスタン最後の7日目、モーニングコールは4:15、そして5:15の早朝出発。バスの中からのサマルカンドの朝焼け。既にこの日の日の出の時間は過ぎている模様。この日はサマルカンド駅から高速列車に乗り最後の訪問地のタシケントに移動するのだ。サマルカンド駅に到着し、トランクを転がし駅舎に向かう。時間は5:30。夜には雨も降ったようで、この旅行では初めての雲の多さ。サマルカンド駅前の風景。サマルカンド駅構内の美しいステンドグラスが迎えてくれた。こちら青と白で。線路の先の雲の合間から朝日が束の間に顔を出した。そして駅構内待合室のベンチでホテルから受け取った朝食弁当を楽しむ。サンドイッチ、ジュース、ヨーグルト、茹で卵、果物、水。出発の電車は6:35発、まだこの時5:40は!!この時は駅舎内の利用客の姿は少なかったが・・・・。待合室のベンチで列車の到着を待つ旅友達。サマルカンド駅のホーム。高速鉄道線の開発の経緯が大統領・シャヴカト・ミルズィヤエフの写真と共にパネル展示されていた。タシケント・サマルカンド高速鉄道 はウズベキスタンのタシケントからサマルカンドまでの区間で運行されている高速鉄道。全走行距離は344kmであり、タシケントからタシュケント州、シルダリヤ州、ジザフ州、サマルカンド州を経てサマルカンドまで運行されている。高速鉄道の名称は「アフラシャブ号 (Afrosiyob)」。そしてホームに出て見ると、ホームには背広姿で日本語を喋る大きな集団が。話しかけてみると、APAホテルの協力会社の方々の研修旅行であるとのこと。そして暫くすると、あの有名社長が派手な帽子とミニスカートのレディーススーツで会長と共に現れた。同じ高速電車でタシケントに向かうとのこと。そして定刻に「アフラシャブ号 (Afrosiyob)」が到着し急いで乗り込む。時間は6:31過ぎ。アフラシャ(Afrosiyob)は古都サマルカンドの古名であるとのこと。6:35にサマルカンド駅を出発して順調にタシケントに向かって進む。「アフラシャブ号」に使われている車両はスペインのタルゴ社で製造されたタルゴ250。そのため、最高時速は250km/hまで出せるのだと。タルゴ250は、前後2両の電気機関車で間の客車(モーターなし)をはさんで走る動力集中型。フランスのTGVなどと同じ方式だ。対する日本の新幹線は全電動車の動力分散型。設計思想がまるで違うのだ。車窓風景を楽しむ。「XUSH KELIBSIZ」・ようこそいらっしゃいませ の文字が。道路(VOHID ABDULLO STREET)にはまだ車の数は少なかった。ゼラフシャン川を渡る。タジキスタンのパミール高原周縁部に発し、西へおよそ300km流れた後で、パンジケントを通りウズベキスタンに入る。そこで西北西に流れを変え、サマルカンドを流れナヴォイ州の州都・ナヴォイの北西地点で、南西方向に転じてブハラに達する。カラクルを過ぎて砂漠の中で消える川であると。田園風景の中を進み、出発から30分以上過ぎると砂漠の如き風景の中に。そして車内サービスが。袋を一つ無料で。お茶のサービスも。甘いクロワッサン風のパンが入っていた。踏切には車の列が。ウズベキスタンには海には流れ着かない川はたくさんあるがこの川も。車内はほぼ満席。現地の方々は爆睡中。タシケント駅に近づく。時間は8:40過ぎ。そしてタシケントからサマルカンドまで340キロを2時間10分で定刻にタシケント駅ホームに滑り込む。ウズベキスタン鉄道の座席の「モタレ」(頭の部分にある白い紙)急いで電車を降り、添乗員が降ろしてくれたトランクを受け取る。タシケント駅の待合室はガラガラ。待っていたバスに乗り込む。タシケント駅前ロータリーには噴水が。APAグループの客を待つ多くのバスも停まっていた。何故ウズベキスタンへの研修なのか?この地にホテル進出計画が?いや、日本のAPAホテルの客室に、いわゆる「南京大虐殺」を否定する記述のある書籍が置かれていたことが、大きな議論を呼んでいたのは昨年?のこと。よって中国には行きにくい?ウズベキスタンには我々もこの後訪ねる、抑留者の日本人墓地があり、APA御一行も訪ねるとのことであったので、会長の主張からなるほどとも・・・・・・。タシケント駅舎。タシケント駅案内図。タシケント鉄道博物館のSLが駅前に陳列されていた。旧ソ連風の住宅の建物が続く。 ・・・つづく・・・

2018.06.19

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その18 『サマルカンド・文化交差路』観光(その3) : 5/27)

Dakhbed Yuli 通りをシャーヒ・ジンダ廟群に向かって進む。道路左手には目新しい線路が。Ulitsa Avitsenny通り。西暦500年から1220年に占領された、サマルカンド北部の古代遺跡Afrasiyab ( Afrosiyob )の城壁沿いをバスは進む。洞窟の如き穴も。そしてシャーヒ・ジンダ廟群に到着。シャーヒ・ジンダ廟群には9~14世紀及び19世紀に建設された儀式用の建築物と霊廟の集合体。シャーヒ・ジンダ(生ける王を意味する) という名前は予言者ムハンマドのいとこであるクサム・イブン・アッバースが7世紀にイスtamu教布教のためアラブ人によるサマルカンドへの侵攻が行われた時期にこの地を訪れ、同時期に埋葬されたという伝説と密接に結びついている。一般的に知られている伝説においては、彼はその信仰のため斬首されたが、自分の首を拾って地中深い井戸の中にある楽園の庭に行き、現在でも生きているとされている。シャーヒ・ジンダ廟群は11世紀から19世紀までの9世紀の間に作られており、現在では20以上の建造物の集合体となっている。シャーヒ・ジンダ廟群の配置図。現存する14の霊廟が一直線に並び、「死者の道」と呼ばれていると。下記配置図は【https://hulule-hulule-voyage.blogspot.com/2015/07/blog-post_13.html】より転載させていただきました。表玄関の開口部上には、木の透彫で、優美な蔓草文とアラビア文字が表されていた。ウルグ=ベクが建てた入口門を潜って進む。「天国への階段」 を登って行く。ここの階段の数が、昇りと下り同じだったら天国に行けるとか。私も数えて、往路&復路でぴったり合ったのであった。シャーヒ・ジンダ廟群の建築物はチャルタク (Chartak) と呼ばれる、アーチ状をしたドーム型の通路で結ばれている。第2のチョルタックの向こうに見える2つのドームは、アムール・ザデ廟(左)とトグル・テキン廟(右)のもの。「天国への階段」 の途中にある 「コシュグンバズ廟」 の二つのドーム。アムール・ザデ廟(左)とシャディ・ムルク廟(右)が並んでいた。アムール・ザデ廟。1836年建設、ティムールの部下の将軍の息子の廟。チョルタックを抜けてすぐ左側にある。遠方からは、焼成レンガ(テラコッタ)の低いドームが屋根に。14世紀末、シャディ・ムルク廟の南側にアムール・ザデ廟が増築された。この廟の装飾には様々な形のマジョリカが多くみられると。マジョリカは絵付けタイルの総称であると。シャディ・ムルク廟。最初に建設されたのは、ウルジャイ・シャディ・ムルク(1372年没)の廟であったと。彼女はアムール・ティムールの姉クトルグ・トルカン・アガの娘。この廟の入口には肋骨のあるドームと彫りのタイルで飾られていた。1383年にクトルグ・トルカン・アガ自身も亡くなり、同じ廟で埋葬された。入り口の上には銘があり、その銘の内容は、「スレイマンが自身の幸福の宝石であった女性と風で吹き飛ばされたように、私たち二人も地下で安心して眠ることができる」というもの。廟にある納骨堂は開けられていないが、外側からの研究で地下に二つのアーチがついている長方形の部屋があることが明らかになった。廟の装飾は、青色のテラコッタやマジョリカのタイルで溢れていた。建てられた時の姿をほぼ完全に保っていると。その先には現在ではタイルのない廟が続く。内部にはタイルで装飾された棺が安置されていた。階段上がって右手のシリンベク・アカ廟。1385年建築で、アラビア文字にツタがからまっているような模様。ティムールの妹シリンベク・アカを祀っていると。銘板。シリンベク=アカ廟の内部。ドームの天井。正六角形の青のタイルが光に照らされて。クサム・イブン・アバスの廟とモスクが前方に。この墓廟群にはたんにタイル技法の種類が多いだけでなく、その使用法によって、イランや後のティムール朝建築には見られない特殊な雰囲気を醸し出しているのだと。 左側に青い大きなドームのある廟を手前から。ウスト・アリ・ネセフィ廟。ウスト・アリ・ネセフィという建築家によって建てられた「無名1」という廟が残っていた。この廟の装飾には、模様の浮き出た壁画のマジョリカが多く使用されている。表玄関は8角の星で装飾された。一番上にある星の部分に、「信心深い人のみ、安らぎが完全に保たれている。同じ信念の人のみが親しい人である。消滅のために創作がある。夢にのみ交友関係がある」と書かれていると。イーワーンのムカルナス部分は失われて白いまま。イーワーン( Iwan)とは、イスラーム建築によくみられる、一方が完全に開き、三方が壁で囲まれて、天井がアーチ状となっているホールまたは空間。ムカルナスとは多数のうつろな負の曲面が群れとなって垂れ下がる回教建築の鍾乳石状装飾の事。ウスト・アリ・ネセフィ廟内部からドーム天井を見る。横壁。無名の廟。説明板には、11世紀に建てられたタムガチ・ボグラ・ハンのメドレセの基礎の上に建てられたと。青のタイルが剥がれ落ちている場所も。「死者の道」を更に進む。ティムールがいた時代にタイムスリップしたかのような光景。第3のチョルタックが前方に。上部はやはりアラビア文字の銘文が。トマン・アガのモスク。15世紀初め、シャヒ・ジンダ廟群の上部分にはアムール・チムールの最も若い妻の廟が建てられた。シャヒ・ジンダ廟群の建物で、トマン・アガの名がつけられているのは廟、モスク、フジュラ(メドレセ又はハナカにある学生部屋)と上のチョルタックである。トマン・アガ廟は葬儀用モスクと同時に建設された。トマン・アガ廟の南壁は、モスクの北壁として使用された。昔、部分的にモスクと接続したフジュラはアムール・ブルンドゥク廟に増築された。彼女はカザン・ハンの孫で、1378年にアムール・チムールと結婚し、娘を産んだ。チムールが亡くなり、彼女はジェイフ・ヌル・アドディヌアガと再婚したが、彼が亡くなってからはゲラト市に渡った。彼女はホラサン市で亡くなり、クサイヤ村で埋葬されたと。扉の上は、モザイク・タイルで、白とオレンジ色でアラビア文字の銘文が、渦巻く一重の蔓草を地文として表されていた。屋外にも棺の如きものが。トゥグルグ=アカの墓と考えられている廟 (1361年)第3チョルタックを反対側から見る。入ってすぐの天井は、焼成レンガによる尖頭ヴォールト。 この細長く白い空間を、突き当たりを右に進んでいくとクサム・イブン・アバス廟。工事改修中の廟も。手前に八面体の廟 1430-40年。高いドームと尖頭アーチの開口部のある八面体の館が残っている。この廟はミルゾ・ウルグベクの命により建築され、一般的に「八面体」と呼ばれている。廟の地下室には、4人の無名の女性の柩がある。この八面体の廟は、形ではイランとアゼルバイジャンの塔形廟に似ている。両国の建築家は、当地の建物の建築に活躍したと。コバルト・ブルーで卍のような文様をつくっていた。アラビア文字も。青にも色々な濃さの青が。シャディ・ムルク・アガ廟。 1372年建設。シャーヒ・ジンダ廟群で、最も美しいとされており、ティムールが愛した美しい姪を祀っ廟。銘板。ドームの天井。イスラームの装飾らしく、組紐のような帯で複雑な幾何学文が入り込んでいた。内部もタイルが貼り巡らされていて、床には数個の棺が安置されていた。美しい青の文様。一番奥にあるフッジャ・アフマッド廟(正面)。1350年に建てられた2番目に古い廟。 クトゥグルグ=アカの廟と考えられている廟 (向かって右) (1361年)ホジャ・アフマド廟。14世紀の半ば頃、クサム・イブン・アバス記念館の北方にホジャ・アフマド廟が建設された。ホジャ・アフマドという人についての歴史的記録は何もないと。しかし、彼がサマルカンドにとって、非常に意義のある人であったことは確か。廟の表玄関は幾何学的な模様で装飾されていた。その廟の左側に、縦に書かれている言葉は「彼の心の美しさによって、彼の墓も幸せで光輝くように」。クトゥルグ・アガ廟。1360-61年の建設。ホジャ・アフマド廟の右側に、新しく同じスタイルの廟が建設された。その独特な色は、青緑色や灰緑色、マンガンの色である。ホジャ・アフマド廟は白と青のマジョリカで装飾されていが、こちらの新しい廟は、彫刻の上薬に塗られたテラコッタの装飾で飾られている。アムール・ティムールの妻の一人、クトゥルグ・アガが埋葬されている。廟の下には納骨堂があるとのこと。ムカルナスの美。内部のドーム部。2つの青いドームが。ティムールの先生か乳母の霊廟。トマン・アガ廟。1405-06年の建設。こちらもモザイク・タイルは素晴らしいが、扉は閉じられていた。夏のモスクは19世紀半ばの建設であると。建物の外側のアイヴァン(柱廊)を暑い夏に礼拝所として使った例はウズベキスタンではよく見かけた。しかし、現在は巡礼者の休憩所に。私もここで一休み。シャーヒ・ジンダ廟群の見学を終え、バスにてこの日の夕食会場へ。サマルカンド州立医療研究所。店頭の女性とカメラに納まる旅友。レストラン内部。この日の夕食料理の一部。写真を撮るのも忘れ食べることに専念?この日のメインディッシユな何であったのだろうか?Rudakiy通りをホテルに向かって走る。ホテルに戻り、部屋で旅友とソーメンパーティーを。旅友Sさんが持参された電気鍋でソーメン・揖保乃糸を茹でる。そして私が持参した麺汁をペットの水で希釈して。この後は、ウィスキー片手にこの日の反省会を。 ・・・つづく・・・

2018.06.18

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その17 『サマルカンド・文化交差路』観光(その2) : 5/27)

レギスタン広場を後にし、グリ・アミール廟に向かってバスは進む。車窓から14世紀中央アジアの大征服者アミール・ティムール(1336~1405)の像が。ティムールはチンギス・ハーンの築いた世界帝国の再現を夢見て、外征を繰り返した。ティムールは軍事的な天才で、戦いには一度も負けたことがなかったと。University Boulevard 通りを南西に向かって進む。看板にはウズベク語で「未来は今日始まる」との文字が。そしてこの日の昼食会場へ。女性像が迎えてくれた。ベジタリアン的な昼食。メインディッシュは撮り忘れ。ウズベキスタン通り沿いのタシケント情報技術大学近くにあった像。タシケントの信号は赤⇒青に変わる途中に赤と黄色が同時点灯。どこの公園でも緑が豊富。グリ・アミール廟に到着。入場料は写真撮影込みで27,000スムとのこと。ティムール朝建国者のティムールおよびその家族の霊廟である。グ-リアミール廟とも表記する。グリ・アミール廟は、後代に建設されたデリーのフマーユーン廟やアーグラのタージ・マハルのような素晴らしいムガル建築の礎を築くこととなった、テュルク・ペルシア建築史上の重要な建築物である。グリ・アミール廟はこれまでに大規模な修復が行われているとのこと。ファサード。ティムール一族が眠る「支配者の墓」という意味の、1404年に完成した廟。ファサード上部のミカルナスは見事。ファサードを潜り中庭に。グリ・アミール廟の荘厳なドーム。ミナレット。ファサードの上部。イーワーン( Iwan)とは、イスラーム建築によくみられる、一方が完全に開き、三方が壁で囲まれて、天井がアーチ状となっているホールまたは空間。ムカルナスとは多数のうつろな負の曲面が群れとなって垂れ下がる回教建築の鍾乳石状装飾の事。白のムカルナスも神秘的。ティムールの肖像画。ティムールの支配地域図。1380年までに中央アジア全域の支配圏を握り、以後イラン・西アジア・インド・中国へと絶えまない征服戦争をおこなった。1401年にはマムルーク朝支配下のダマスクスを略奪、1402年にはアンカラの戦いでオスマン朝軍を破り、西はアナトリアから東は中国の辺境まで、北は南ロシア草原から南は北インドにいたる大帝国を樹立。廟の内部は本物の黄金で飾り立てられていた。天井からの照明と壁に設置されたライトで黄金の世界が拡がっていた。ドームの天井。屋外から光も差し込み上部の凹凸も複雑に輝く。墓の配置図。ドームの中央部分にはシンプルな白い墓石がいくつか並ぶ中、真ん中に黒い墓石があり、それがティムールのもの。手前が彼の4男で名君のシャー・ルフの墓であると。別の角度から。一番右の大きいのがティムールの先生の墓であると。真ん中列右から二番目の黒いのがティムールの墓であると。急いで反対側に出て。青の美しさに感激。青の都と呼ばれるサマルカンドでも、ひときわその青さが美しかったのであった。慌てて戻り廟の横側に。ここは建築当時のまま、そして17世紀の地震で壊れたままになっているのだと。実際のティムールの亡骸はこの入口から地下に入るとある小さな墓室の中にあると。1941年6月、ソ連の学術組織によってティムールらの墓が開けられ、ティムールの足が不自由だったこと、ウルグベクが断首されて死んだ事などが解明されたと。有料で入場可能?青のタイルが完全に剥がれ落ちている場所も。別の場所から中庭を。壁の角のブルータイル。再びグリ・アミール廟再び全体を見る。ライオン像。 ・・・つづく・・・

2018.06.17

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その16 『サマルカンド・文化交差路』観光(その1) : 5/27)

9時にホテルを徒歩で出発し、『サマルカンド・文化交差路』観光へ。サマルカンドは、かつてシルクロードの中心的なオアシス都市として繁栄した。13世紀にモンゴルの攻撃によって廃墟と化してしまったが、14世紀になるとティムール王国によって見事な復興を遂げた。ティムール王国を一代で築き上げた王ティムールは、東西の芸術家や技術者、学者などを遠征の度にサマルカンドに連れて来た。彼らがここで伝えた知識や技術が融合したため、「文化交差路」と呼ばれているのだ。久しぶりに雲の姿を見ながらTASHKENT ROADを進むとビービー・ハーヌム・モスク(Bibi-Khanum Mosque)の姿が。モスクの名前は14世紀にサマルカンドを支配したティムールの妻の名前より採られている。ビービー・ハーヌム・モスク(Bibi-Khanum Mosque)正面。1404年にティムール朝の創始者ティムールによって建設された。周辺諸国から建築家を呼び、多くの労働力を使って167m×109mの面積の巨大モスクを5年間で完成させてたと。ティムールがどれだけ強い権力をもっていたかが解ると。かつてはイスラム世界で最大規模を誇っていたと。ファサードには早朝から既に多くの見学者が。我々もこの門からモスク内部に。入口扉の見事な彫刻。中に入ると美しい巨大な青のキューポラ(円形屋根)が。ズームで。モスクのキューポラ(円形屋根)の高さは40m。凹凸のある見事な姿。左右には小さなモスクがあり敷地の四隅には50メートルの高さを誇っているミナレットが立っていた。庭園には、巨大な石で作られた説教台が。昔ここには、この説教台と同じくらいの大きさのコーランが置かれていたと。ちなみに、願い事をしながらこの説教台を3周すると願いが叶うというジンクスがあると。内部は修復工事中。様々な模様の青のタイルが土産用に。モスク内部への南側入口。南側の小型ドームの天井。モスク内部の青のタイル。再びビービー・ハーヌム・モスク(Bibi-Khanum Mosque)正面を振り返る。次にビービー・ハーヌム・モスクの近くにあったショブバザールを訪ねた。海外旅行でその都市のことを知りたいなら、まず市場に行くのがベストなのです。市場には、その土地で売られているもの、食べられているもの、その土地の物価、市井の人々の日常風景を知ることが出来るからなのです。サマルカンド最大のマーケット、ショブバザールは、サマルカンドに住む人たちの台所ともいえる場所。ショブバザール配置案内図。ドライフルーツが売られていた。ナッツや干しぶどう、干しあんずなど種類は豊富。市場を行き交う人々の人種も様々。色とりどりの民族衣装が華やか。ハチミツ売り場を訪ねた。こちらにも。巣蜜も売られていた。味見をしろとスプーンを差し出す。何しろ安いのであった。旅友のSさんは1本購入。階段を下りた場所は野菜売り場。ジャガイモ、キュウリ、ニンジンが。葉物野菜に水をかけるオバちゃん。見事に真っ赤なトマト。白い桑の実も。アメリカンチェリー、リンゴやプラム・・・・と。この市場には肉や魚、日用品や電化製品、家具なども売られているのだと。ショブバザールを後にし、バスにてこの旅行で3回目のレギスタン広場に。しかしこれがレギスタン広場観光の本番なのであった。「ウルグベク・マドロサ」。ティムールの孫で天文学者でもあったウルグベク(1394-1449)が1420年に建てたマドラサ。1階が4つの講堂とモスク、2階が寮で100人以上の学生が寄宿して勉強していた。ウルグベク自身も教壇に立ったと。右のミナレットは内側に少し傾いていた。「ウルグベク・マドロサ」のファサード。天文学に寄与したティムールの孫ウルグベクにちなんで、正面ゲートの星形のモザイクが特徴的。高さ35mの巨大なアーチ。当時、ここには100名以上の学生が寄宿し、イスラーム神学をはじめ数学や哲学などを学んでいた。中庭を囲む2階建てのフジュラに学生たちが住み、四隅はドーム天井の講義室となっていた。ウルグベクが建てたキャラバンサライの収益で、教師の給料や学生の奨学金がまかなわれていたと。「ウルグベク・マドロサ」内部の展示コーナー。ウルグベクの肖像画。「シルドル・マドラサ」。「シルドル・マドラサ」のファサード。シルドルとは「ライオンが描かれた」という意味で、その名の通り小鹿を追うライオンが。ファサード内部のイーワーン(門状の構造物)の見事なタイル装飾。青と緑のタイル装飾。様々な色、装飾のタイルを楽しむ。青のタイルとアラビア文字帯も。現地の女学生たち。「ティラカリ・マドロサ」。ファサードのイーワーン(門状の構造物)。内部に入る。傘の装飾も見事。一面の青。「ティラカリ・マドラサ」。1660年にバハドゥルの寄進によって立てられた。ティラカリ・マドラサの黄金色に輝く内部。3キロもの黄金を用いて内部が修復された。輝くドームは、今やサマルカンド随一の観光地となっているのだ。中央に建つティラカリ・マドラサはヒビ・ハニム・モスクが崩壊した後はモスクとしても使用されたと。ティラカリとは「金箔された」と言う意味を持ち、字の如くふんだんに金箔を施された装飾が見事。青タイルと黄金のコラボが壁一面に。秀吉も脱帽するであろう黄金の世界。「ティラカリ・マドラサ」の中庭から。「シェルドル・マドラサ」のミナレットとドーム。再び「シェルドル・マドラサ」のファサードを。このライオンは200スム札の絵柄にもなっており、かつてはシェルドル・マドラサ自体が1スム札および10スム札の絵柄になっていたのだと。ファサードのイーワーン(門状の構造物)。「シェルドル・マドラサ」の中庭から。中庭から建物のタイル装飾を楽しむ。石畳の広い中庭。ファサードのイーワーン(門状の構造物)の見事なタイル。青のタイルを追いかける。アラビア文字の文様帯が。花の模様が拡がっていた。ズームから再び全体を。軍人らしき集団が記念撮影のために衣装替え中。そして我が旅友の女性も軍人らしき迷彩服の上に中世武士の如き衣装の若者と一緒に記念撮影。 ・・・つづく・・・

2018.06.16

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その15 サマルカンド・レギスタン広場へ早朝散歩 : 5/27)

ウズベキスタン旅行6日目のこの朝も、前夜にライトアップ鑑賞に訪れたレギスタン広場への早朝散歩に。ホテルロビーのシャンデリア。ホテルの中庭の花壇にはコウノトリの置物が。中国風のオジサンの姿も。花壇の花は壺が倒れ流れ出た花。そしてプールも。ホテル正面を。この日も雲一つない晴天の下レギスタン広場に向かう。ウルグベク・マドロサ(Ulugh Beg Madrasah)。ディラカリ マドロサ(Tillya-Kori Madrasah)。チョルス-代ビジネスセンタ(Chorsu - Anсient trading center)。ペルシャ語を「十字路」または「四つの流れ」と表現し、接続経路を象徴する「Chorsu」という名前。レギスタン広場手前の緑地には芝生花壇が。倒れた花瓶から流れ出る花がここにも。正面に向かって左側にあるウルグベク・マドロサ(Ulugh Beg Madrasah)をレギスタン広場側から。ミナレット頂部。この様に美しいタイル張りのミナレットから、罪人を投げ落としたのだと。コの字型の中央に建つのがティラカリ・メドレセ (Tilla-Kari Medressa)。正面に向かって右側にあるシェルドル・メドレセ (Sher-Dor Medressa)。イスラムといえば、偶像崇拝を否定している。故にイスラム建築には人や動物のモチーフが使われていない。幾何学文様だからこそ、時代を超えた普遍的な美しい様式を創り出しているのだ。しかし、このシェルドル・メドレセの入り口アーチには、ライオンと人の顔が描かれていた。領主が権力誇示のために、あえて偶像崇拝の禁を破らせたのだと。ファサード右側のライオンと人の顔。左側のライオンと人の顔。現地青年が旅友と一緒に写真を撮りたいと。レギスタン広場の石畳を横断して西側に向かうと噴水が。カササギか?音楽を奏でる人たちの像。ネムノキの花。タンポポ。この石畳に埋め込まれたマークの意味するものは?レギスタン広場の木々は根元を防虫用の石灰で白く塗られて。芝生広場の壺から花が零れ落ちる姿を再び。観光用電動カートもこの日の出番を待っていた。レギスタン広場の先にあった像。先代の大統領カリモフ元ウズベキスタン大統領(2016年没)であると。先代の大統領の背中側から。こちらの噴水も朝から元気よく。ティラカリ・メドレセ (Tilla-Kari Medressa)の青のドーム。枝いっぱいに咲く白い花も実も美しいエゴノキ?。多くのミツバチが蜜を求めてブンブンと。時間は8:20。この日のホテル出発は9:00であるため、ホテルへ戻る。 ・・・つづく・・・

2018.06.15

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その14 シャフリサーブス アク・サライ宮殿跡へ : 5/26)

バスでアク・サライ宮殿跡近くまで行き、バスを降り徒歩にて宮殿跡に向かう。歩道横の池には水は一切なし。アクサライ宮殿跡近くの配置図。アク・サライ宮殿が見えて来た。アクサライ宮殿はかつてのティムール朝の宮殿として知られている。ティムールがサマルカンドを首都とした後、ククサライ (Kuksaray) やブスタンサライ (Buston-saray) が建設された。しかし、ティムールがこれらサマルカンドの宮殿に滞在することは滅多になく、むしろサマルカンド以外の都市に建設された宮殿に滞在することを好んだ。ティムールは自身の故郷であるケシュ (シャフリサブス) により大きな宮殿を建設することを望んでいた。アクサライ宮殿の建設はマー・ワラー・アンナフルを制圧し実権を握った1380年に始まった。アクサライ宮殿は24年かけて建設されたが、この時点でティムールは死の直前であった。宮殿は生活空間と公共の広場などを含む複数の中庭から成り立っている。部屋には金の装飾が施され、宮殿の入口は色鮮やかなタイルで彩られている。また、中庭は白い石版で舗装されている。宮殿の大きな特徴として、絵のように美しい、滝を使用した池がある。池に使用されている水はタフタカラチャ峠 (Takhtakaracha Pass) を通って引き込んだものであった。約300年前に破壊されたアクサライ宮殿の門は当時中央アジア最大であった。残存しているアク・サライ宮殿の建築物は2つの塔のみとなっている。宮殿の敷地面積は大きく、各々の中庭の大きさは縦が120-125m、横が240-250mとなっている。残存している建築物の大きさから、建設当時の宮殿の高さは約70mと推定されていると。巨大なティムール像を背中側からズームで。塔の下には土産物の出店が並んでいた。「アク・サライ」は「白い宮殿」を意味しティムールの建築物の中でも最も雄大とされており、2000年には「シャフリサブス歴史地区」として「世界遺産」に登録。残念ながら現在は「アク・サライ宮殿」は崩壊し現存していない。写真は「アク・サライ宮殿」の入口に建っている50m程の塔(現在は38m)。今は失われた大アーチを見上げる。上の方がオーバーハング気味に迫り出ていて、かつてアーチがあったことを実感。絵付けタイルが多く見られる。下の方のタイルの剥がれた箇所に、六角形のタイルの痕跡が並んでいる。焼成レンガを積み上げた壁面には、分厚く漆喰を塗って、そこに絵付けタイルを貼り付けていたのだ。斜めから。右横から。タイル装飾がよく残っていた。再び下から見上げる。右側の上の方がオーバーハング気味に迫り出ていて、かつてアーチがあったことを再び実感。屋上には2つのアーチを繋ぐような形でプールがあったのだと。かなりのブルータイルが剥がれ落ちていた。アーチ開始部の曲線が僅かに残っているのであった。見事なブルータイルをズームで。裏から。ティムール像。後ろにアク・サライ宮殿。アク・サライ宮殿の跡地は現在は大きな公園になっていて、そこにはティムール像が立っていた。このティムール像はティムール生誕660年という、なんか中途半端な年を記念して作られたそうで、この像が立つ前には第二次世界大戦で亡くなった無名戦士の碑があったのだと。珍しく水を湛えた池越しにティムール像を。ティムール(1336年4月8日 - 1405年2月18日)は、中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者で、ティムール朝の建国者(在位:1370年4月10日 - 1405年2月18日)。中世アジアを代表する軍事的天才と評価され、中央アジアから西アジアにかけてかつてのモンゴル帝国の半分に匹敵する帝国を建設した。しばしば征服した都市で大規模な破壊と虐殺を行う一方、首都のサマルカンドと故郷のキシュ(現在のシャフリサブス歴史地区)で建設事業を行う二面性を持ち合わせていたと。池越しにアク・サライ宮殿跡を。シャフリサーブス(Shakhrisabz)駅近くの鉄道の踏切を渡る。水量の少ない川を渡る。平原の中を進む。道の両脇では放牧が。サマルカンド州からカシュカダリア州への境界手前にあったモニュメント。国道A378号線の道路は全区間アスファルト舗装が施され片側 2 車線往復 4 車線。しかし至る場所で凹凸があり、その都度バスはブレーキを掛け、またハンドルを切り穴を避けて進む。道路沿いの集落。ウズベク語で「OʻZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI 」の文字が山裾に。「ウズベキスタン青年連合」の意か?多くの馬の放牧も。サマルカンドへ向かう右側に見えた山並み。モスクのファサードの如き建物も。サマルカンド市内に入るとグーリ・アミール廟が車窓から。ウズベキスタンのサマルカンドにある、ティムール朝建国者のティムールおよびその家族の霊廟。ルハバッド廟。REGISUTAN通りとUMAROV通りの交差点の建物の壁に描かれた絵画。そしてサマルカンドの宿「ASIA SAMARKAND」へ到着。時間は17:20。しばし部屋で休憩。このホテルの我々の部屋は幸運にもトリプルベッド。1時間ほど休憩後は夕食会場に再びバスで。レストラン入口では歌謡ショウが行われていた。そしてサマルカンドの夜景観賞に向かう。レギスタン広場からライトアップを楽しむ。レギスタンとは砂の広場を意味する。ティムール時代には大きな屋根のついたバザールであり、3つのメドレセが完成したのはティムール時代から200年以上経過した1660年であったと。コの字型の中央に建つのが「ティラカリ マドロサ」。ティラカリとは『金箔を施された』という意味で、その名の通り礼拝所の内部は金箔で覆われていると。ただ単調に金箔で覆っているのではなく、金箔を使って美しい模様を描いているのだと。建設時に5kg、修復するときには3kgもの金が使われたと。向かって左側が「ウルグベク・マドロサ」。レギスタン広場の西側にあるウルグベク・マドラサは、1420年ティムールの孫であるウルグベクによってが建てられた。入口のアーチに描かれた青い星が美しいマドラサ。マドラサとは神学校を意味し、当時は100名以上の学生が寄宿し、アラビア語や数学や天文学などが教えられていたと。この日は土曜日でもあり、多くの現地の若者の姿も。長期夏休みも始まったばかりであると。向かって右側が1636年建てられた「シェルドル・マドラサ」。丸いドーム屋根には凹凸加工が。そして徒歩にてホテルへ戻る。ホテルロビー内。シャンデリアも見事。時間は21時過ぎ。 ・・・つづく・・・

2018.06.14

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その13 シャフリサーブスへ : 5/26)

5日目のこの日は、ブハラから世界の支配者・ティムール生誕の地、シャフルサーブス歴史地区観光に立ち寄り、その後サマルカンドまで移動するGreat Jurneyの日。ブハラのホテルを7:30に出発してからアジアハイウェイA380をひたすら南下する。ブハラ郊外を走る。ウズベキスタン鉄道ブハラ1号線の跨線橋(こせんきょう)を渡る。アジアハイウェイA380は荒涼とした砂漠の如き平原をひたすら走る。ムバレクの街を通過。1974年に都市として設立されたムバレク。街には石油やガス精製工場があり、年間300億m3のガスを精製している。ソビエト連邦時代にはクリミア・タタール人の自治領としてムバレクを中心とした「ムバレク共和国」の設立が検討されたこともある都市。墓地。貯水池から伸びる運河を渡る。キルギスから続いている天山山脈の支脈・アライ山脈アライ山脈の山々の頂には雪が。アライ山脈の雄姿を車窓から楽しむ。そしてシャフルサーブスの街に入りホテルのレストランで昼食。日本語ペラペラの女性店員が迎えてくれた。それにしてもイントネーションに違和感を感じない見事な日本語。しかも日本を訪ねた事は無く、英語教師でもあると。ビールを注文。テーブルにはおつまみや数々の前菜が。スープ。ロールキャベル。昼食後、更にバスは走りコク・グンバズ・モスク(Kok Gumbaz Mosque)に到着。モスクの駐車場にいた子供達。コク・グンバズ ・モスクに向かって進む。コク・グンバズ・モスクは1,437年に創建されたものであり、木と花の装飾がふんだんに取り入れられている。チムールの父・タルガイとチムールの孫ウルベクの墓がある。中庭から右側を向くと、新しそうなモスク。このモスクのドームが外から見えていたのだった。 ハズレディ・イマーム・モスク。19-20世紀の初めにドルス・シアダット廟に冬用のドームつきのホールと夏用の木柱つきのアイヴァンがあるモスクが併設して建てられた。それに、昔、ここではドルス・シアダットコンプレックスのメドレセもあったと考えられていると。この大木、1370年にアムール・ティムールが植えたという楡の木であると。世界の時刻が表示されていると思ったら、1日5回のお祈りの時刻を示しているのであった。内部が冬のモスク、外の柱廊(アイヴァン)が夏のモスク。柱頭はムカルナスを木で組み上げている。右に折れるとジャハン・ギール廟が見えてきた。ドルッサオダット建築群。ドルッサオダットは「大いなる力の座」という意味らしい。入ってすぐ正面の建物の柱。細工が美しかった。柱のズーム。ウズベキスタンの各地でこのような木製の柱が見受けられたが、生産地域により、材質や様式が違うと添乗員から。また、一つの建物に使用されている柱、全てのデザインが統一されていない。これは、施主が数名の柱の細工師を雇い技を競い合わたからだとのこと。ジャハンギール廟『ウズベキスタンの歴史的な建造物』は、1376年にアミール・ティムールの長男のジャハングルが亡くなり、ティムール王朝のメンバーに相応しい大墓地の創製が目の前に現れた。そのためにシャフリサブスのドルス・ティリャヴァットの近くに25年間で巨大なドルス・シアダット「権力の容器」とか「威力のハウス」という大墓地が建てられた。アミール・チムールの2番目の息子もここで埋葬されている。しかし、現在まで大墓地コンプレックスの一つの方形ドームつきの廟しか残らなかった。この廟は巨大なアーチ型の表玄関の両側にあった廟の北部のもので、南部の廟は今は残っていないと。ドルス・シアダットのアーチ型の表玄関はアク・サライ宮殿の入り口表玄関と比べられるぐらいの大きさであった。廟とモスクは市民の習慣でハズレディ・イマムという名で呼ばれていたという。ジャハンギール廟入口。ジャハンギール廟内の棺。ティムールの息子の棺。ジャハンギール廟出口。ジャハンギール廟全景を振り返る。アミール・ティムールの墓を訪ねる。ティムールは、中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者で、ティムール朝の建国者。 中世アジアを代表する軍事的天才と評価され、中央アジアから西アジアにかけてかつてのモンゴル帝国の半分に匹敵する帝国を建設した人物。地下におりると、質素な石棺が。ティムールはふるさとに身を埋めるつもりだったようだ。そして、質素な埋葬を望んでいたらしい。望みははたせず、遺骸はサマルカンドにあると。ティムールがいないティムールの墓。ジャハンギール廟は多くのタイルが剥がれ落ちていた。僅かに残ったタイル。現在残っているのモスクのドームにも昔は全面に青いタイルが貼られていたのであろう。途中の左側にモスクのような形状の建物が。ドルティラワット(瞑想の家)建築群の敷地内には、コク・グンバズ・モスクの大ドームに向かい合うように、小さなドームが2つ並んでいた。コク・グンバズ・モスク。ティームールの孫ウルグベーグが1437年に完成させた。ミナレット。ファサード。コク・グンバズ・モスクのファサードを見上げる。内部・天井ドーム。横壁。美しいタイルが至る所に。コク・グンバッズ・モスク内部・天井。四つの墓石。一番奥は予言者ムハンマドの血を引くテルメイドの墓石で、信者達が触れて行くために凹みが出来、そこに貯まる水が墓石から出る成分と混じり合い、その水は子供の病気に効果があると信じられていると。シャムスッデイン・クラール廟が対面に。シャムスッデイン・クラール廟の裏からジャハンギール廟そして雪を頂いた山々を。白い山々をズームで。 ・・・つづく・・・

2018.06.13

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その12 ブハラ 民族舞踊ショー : 5/25)

ブハラの・ディヴァンベギ・マドラサナディールの中庭で、ファッションショーを鑑賞。中庭中央にショーの舞台が設置され、それを取り囲むようにテーブルとイスが置かれていた。マドラサの中というよりは、屋上のビアガーデンに近い雰囲気。案内されて舞台正面席に着くと、食事やお茶が出されました。『食事をしながら民族舞踊&ファッションショーを楽しんで』という趣向。唐揚げ。パン。そしてショーの進捗の合間に料理が次々と。開幕時間が迫ると共に観光客が増えて来たが、どうも日本やヨーロッパのツアー客ばかり。このショーは地元の人向けではなく、外国人向け。日が暮れてだいぶ辺りが薄暗くなった頃、ショーが開始。多民族国家のウズベキスタンらしく、その踊りや衣装は多種多様。動きはかなりハード。舞台の後ろで横笛を吹くオジサン。しばらく踊って、彼女たちが舞台裏に引っ込むと、入れ替わりにモデルさん達のファッションショーが始まった。マドラサ内にお店を持つブティックの宣伝を兼ねた、民族衣装柄ドレスのファッションショー。ウオーキングによるファッションショーもあった。司会進行の女性。ショーは写真の如く民族衣装のショーと現代版ファッションショーのようなものが交互に。民族舞踊のほうが年齢的には若いグループ。ウズベキスタン民族衣装と帽子のファッションショー。モデルの多くがすらりとした・色白の 「ロシア系美人」。次々と。この方がファッションショーのトップモデルのようであった。ガウンコート?を広げて。後ろの客の迷惑も何するものかと立ち上がりシャッターを押し続ける同じツアー仲間の方。食事よりも舞台の女性が最優先。様々な衣装で様々な音楽に合わせて様々な舞踊が。司会者の女性は歌も披露。恍惚の表情か。奥に戻り、次の衣装に着替えて再び。暑さの中、彼女たちもかなりのハードワークであることは間違いなし。カラフルなドレスに着替えて。帽子なしで。日本の2世タレント「シェリー」に似ていた。ふくよかな体型。二人で歌う。笑顔も忘れずに。感謝のポーズも。一時間ほど民族舞踊とファッションショーが交互に行われ、お腹もいっぱいになり、程よく酔いも回ったのであった。ブハラに行くツアーだと、必ず日程に組み込まれている可能性が大。長い旅行の中、こんな夜も楽しいのであった。帰りのバスの車窓から見えたブハラの電波塔?。そしてホテルに到着し、明朝の予定を添乗員から。ホテルのロビーの壁の彫刻。そして部屋に戻り、この日もウイスキーによる反省会を再び。そして日本から持ち込んだソーメン「揖保乃糸」を茹でて、これも日本から持ち込んだ麺汁で「ソーメンパーティー」を楽しんだのであった。 ・・・つづく・・・

2018.06.12

コメント(1)

-

ウズベキスタンへの旅(その11 ブハラ歴史地区観光(その3) : 5/25)

ウルグベク・メドレセ。ウルグベクは為政者でありながらも、天文学や詩吟、音楽、神学、歴史学などに通じ、学問の高揚に努めていた。彼は教育の重要性を悟っており、1418年にこのメドレセを建築。現存する中央アジアで最古の神学校。メドレセの扉にはウルグベクの格言「向学心こそ、ムスリムになくてはならぬもの」、「信仰する人には、いつでも神の祝福の扉が開かれている」と彫られているのだと。美しい装飾模様。美しい青のタイル。様々な模様の皿も土産物として。再び見事な装飾。アブドゥールアジス・ハン・メドレセ(Abdul Aziz Khan Madrassah)。言葉が出ないほどの美しい装飾。中庭。中庭を別の場所から。美しい模様のタイルの土産物。タイルが剥げ落ちている場所も。この後、バスで昼食のレストランに向かうはずであったが、この日はフェスティバルが開催中で有り、バスの乗り込みが制限されているとのことで、20分以上徒歩にて昼食会場に向かうことに。途中、夕方に訪れる事に変更されたナディール・ディヴァンベギ・メドレセが右手に。そして皆汗だくだくで、20分以上歩いて漸く昼食会場のイタリアンレストランに到着したのであった。レストランはベラ・イタリア(Bella Italia)メインのピザ。昼食を終わったのは、14:30前。一端ホテルに戻り部屋で休憩し、再び観光と夕食を楽しみながらの民族舞踊ショーに出直すことに。レストラン近くまで来てくれたバスにてホテルに向かう。途中、この日の朝の散歩で訪ねたスタジアムが見えた。そして16:30ホテル出発で観光の再開。ナディール・ディヴァンベギ・メドレセに到着。イスラム教にしてはかなり珍しい(ある意味、偶像崇拝の教義に抵抗するかのような)顔の描かれたマドラサとして有名とのこと。 二羽の鳳凰が爪で白い鹿を掴んで太陽に向かって飛んでいるタイル絵。太陽の真ん中に顔が描かれていた。偶像崇拝を否定するイスラームの教義に反する絵であると。神は万物を作ったのに、たかだか人間の手による創作物である像を拝むなど大変な冒涜行為、というのがその理由であるのだと。ナディール・ディヴァンベギ・メドレセ前の公園にはフェスティバルの看板が。こんな絵画も。17世紀の大臣ナディール・ディヴァンベギによって建てられたと。公園内にはロバに乗った妙に陽気そうな男性の彫像が。フッジャ・ナスレッディンという神学者の像。神学者としてだけではなく気骨とユーモアに溢れ権力にも屈しなかった人物として、ブハラではなかなかの人気らしい。日本で言う一休さんの如き人物か?我が体型から、親しみやすかった人物像も。フェスティバル開催中なので救護班も待機中。池の横にはシルクロードを進む老人とラクダの像が。ラビハウズ。ハウズとは石垣でキレイに四角く取り囲んだ『池』のこと。これが町の中心の池、ラビハウス。この周囲にマドラサやモスク、宿がかなり集中しているのでブハラ観光の拠点。ブハラは200近くのハウズがあった水の都であったが、改革の後にソ連時代にほとんどが埋められてしまい、現存するハウズは6つだけだと。なお、水の都というワリには水がキレイでなく不衛生で、よく疫病が流行っていたと。このラビハウズは1620年に作られた46m×36mの大きさの池で、『力ずくのハウズ』と呼ばれていた。なんで『力ずくのハウズ』などと呼ばれていたかと言うと、以下のような話があるのだと。アブドゥールアジス・ハーンの大臣のナディール・ディヴァンベギが、今場所に大きな池を作りたいと思い、地主のユダヤ人女性に土地を売ってくれるように頼んだと。しかし女性が断ったため、ナディール・ディヴァンベギは彼女の家の下に運河を通させた。すると運河の水が家を流し始めてしまったので、彼女は家を泣く泣く手放さざるを得なかったのだと。池の横にはラクダの像が。ナディール ・ディヴァンベギ・ ハナカ。ハナカとはシルクロードを渡る巡礼が宿泊した巡礼宿の事で、日本でいえば寺の宿坊。ナディール・ディヴァンベギ・ハナカが現在もイスラム巡礼の宿坊。青を基調としたイスラム装飾で、コーランの言葉さえもカリグラフィーとしてデザイン化したその装飾は17世紀のイスラム芸術の色を強く残しているのだと。枯れてしまった桑の大木にはコウノトリが2羽、羽を休めていたが、いつまで経っても動かなかった。こちらにも1羽。バハウッディン・ナクシュバンディ通りを歩き観光を続ける。通りの交差点にドーム型の屋根を付けた市場の一つであるタキ・サラフォン。 市場の中では各種土産物を売る露天が商売をしていた。マゴキ・アッタリ・モスク。マゴキとは「穴の中」の意味で周囲から一段低いところにあった。アッタリは「薬草」のこと。かつて仏教やゾロアスター教の寺院であり薬草が売られていたらしい。9世紀頃イスラーム教のモスクとなったが、いつしか使われなくなって砂に埋もれてしまった。1936年にソ連の学者が発掘して整備され、現在は絨緞博物館になっているのであった。発掘調査が完了した場所?。隊商のための取り引きの為の宿泊施設・キャラバンサライ「隊商宿」、浴場等が発掘されたと。タキ テルパクフルシャンと呼ばれ、両替商や帽子屋などの集まりで、問屋街に近い雰囲気がある小さなバザール。バザールの天井の照明もユニーク。kahkikat.stを更に進む。香辛料を売る店。4つ星高級ホテルのホテル アジア・ブハラ前を通過。ナディール・ディヴァンベギ・メドレセ前のフェスティバル会場の舞台では女性歌手が。ふっくらとしていて声量豊か。男性歌手も。 ・・・つづく・・・

2018.06.11

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その10 ブハラ歴史地区観光(その2) : 5/25)

ボラハウズ・モスクを後にし、東に歩いて直ぐの場所にあるのが「アルク城」。アルク城は歴代ブハラ・ハーン(遊牧民の君主や有力者が名乗る称号)の居城。最新の発掘調査によると、少なくとも紀元前4世紀頃から存在していたと。何度も外敵に破壊されては立て直され、現在の城は18世紀のもの。以前は木造の建築物もあったが、1920年ソビエト軍による爆撃で焼け落ちてしまい、現在残っているのは石造りの部分のみと。壁面には狭い間隔で木材がとび出ているが、それは建設される際に足掛りとして使われたものと。内部にはエミールの部屋、拷問室、警備の詰め所、家畜用の小屋や様々な店、モスクなど様々なものが並んでいると。堅固な城門をくぐると暗い通路になっており、両側には囚人の地下室跡がある。また通路の両側では土産物などが売られている。通路を抜け道なりに進むと、左手にエミールがかつて玉座の間として用いた部屋がある。セレモニーやフェスティバルにも用いられたと。博物館も併設されており、1階には古代のブハラ、2階には中世のブハラ、3階には貨幣などが展示されていると。城壁の上からはブハラの街並みを楽しむことがで出来ると。残念ながら城内には入らず城壁沿いを観光。ヒヴァのイチャン・カラと同様な見張台が。この日、5月25日から学校の長期夏休みが始まったとのことで多くの子供達の姿が。7世紀にはフタ・ハウタンという女王が、このアルク城砦でアラブと戦ったと。モンゴル軍が襲来してきた時は、多くの住民がアルク城に立てこもって抵抗したが、結局チンギス・ハーンによって大虐殺され、城も破壊されてしまったのだと。アルク城の前はレギスタン広場で、かつては公開処刑場としてハーンの圧政に抵抗する市民たちの首を切り落としていた場所。今ではたくさんのバラが植えられた平和な花壇になっていた。そして城壁の壁沿いには、シルクロードをイメージしたかラクダの人形パネルの姿が。見張台が規則正しく並ぶ城壁。城壁の東側は途中で立ち入り禁止に。その先には破壊された城壁の黒き姿が。内部の見学が出来なかったので「Google Earth」で調べてみると下の写真の如し。現在残っている城の施設は入口周辺にある一部だけで、あとは写真のようになにもないことが解ったのであった。フッジャ・ヌラバット通り(Khodja Nurobobod Str)を歩いて行くと前方右側にカラーン・モスク(Kalon Mosque)の青きドームそしてミナレットが。カラーン・モスクの脇門前では人集りが。タール?と呼ばれるフレームドラムを演奏するオジサン。ウズベク帽(ドッピ)や毛皮の帽子売り場。ポイー・カラーン広場。ブハラ旧市街の正式的な中心地でもあったモスクと 2 つのメドレセの間にある広場。広場の真ん中にカラーン・ミナレットが建ち、ミル・アラブ・メドレセとカラーン・モスクの入り口にも面している。ブハラの特に優れた建築群の集った広場。左側にミル・アラブ・メドレセ。カラーン・ミナレット。フッジャ・ヌラバット通り(Khodja Nurobobod Str)の左側のレストランの屋上でお茶休憩。お茶請けに出て来た豆菓子。レストラン屋上からのカラーン・モスク(Kalon Mosque)の青きドーム。これはハーンの廟か?カラーン・モスクのドーム。ミル・アラブ・メドレセのドーム。カラーンモスクの中庭からイーワーンを見る。Siddikiyon Mosqueのイーワーンよりカラーン・モスク中庭を。イーワーンからカラーン・モスク中庭、ミナレットを。メッカの方向に位置する西側のイーワーン前に設置された八角形の東屋。カラーン・モスクの中庭からのイーワーンの上部のブルータイル。ミル・アラブ・メドレセと青のドーム。カラーン・モスクの真正面に位置していて、1536年にウバイドゥラ・ハーンによって建てられたメドレセ・青と白のモザイクタイルからなる植物文様と文字文様を組み合わせた、典型的な末期ティムール様式の装飾のメドレセ。青のドームをズームで。イーワーンの上部天井はシンプル。カラーン・ミナレット(Kalan Minaret)。「塔の高さは45.6mで、ブハラに建つミナレットの中で最も高い。基部の直径は9mで、地下10mの場所に埋め込まれている。塔は上に行くにつれて細くなり、最も細い部分の直径は6mになっているが、このような構造は倒壊を防ぐためだと考えられている。基部の上にレンガが円筒状に積み上げられ、積み上げられたレンガの間には青と白を基調とする彩色タイルを使った装飾が施されている。14ある塔の層の側面の文様はそれぞれ異なっており、八角形の星型や網目文様などの幾何学文様が帯状に施されている。建材の接着剤には、灰と石灰にブドウの糖汁とカゼインを加えたものが使われている」と。ウィキペディアより。ミナレット最上部まで登れると。内部の通路は3方が見事な装飾に囲まれていた。丸屋根の内側は見事な芸術品。内部は他のマドラサと同様に、中庭を取り囲むような二階建ての建物になっていた。神学校として現役で使われていて、一階は講義を行う教屋や図書館・食堂などの小部屋、二階は学生たちの寄宿舎になっていると。ソ連時代には、ブハラにあったほとんどの宗教関係の施設は閉鎖されたが、ミル・アラブ・マドラサだけは開校することを認められたと。青、白、ターコイズグリーンの総合芸術品。再びカラーンモスク。先程お茶休憩したレストランの屋上が見えた。ミル・アラブ・メドレセ。明るい少年達の姿。タキ・ザルガロンのぽこぽこ屋根に向かう。そんなに広くはないが、十文字の通路の両側に多くの土産物屋が。「タキ」とは「丸屋根のバザール」という意味でドーム型の屋根で覆われたバザール。「ザルガロン」は宝石商の事らしい。宝石商のバザールで、昔は高価な宝石が売買されていたと。そして「タキ・バザール」内にある絨毯・衣類屋に案内される。再び甘~~いお茶菓子が。そしてもう1軒、刃物屋にも。様々な形のナイフが。コウノトリ型のハサミ。ウズベキスタンの国旗が。1991年に制定された国旗。上段の青色は済んだ空を、中段の白色は清く美しい国土を、下段の緑色は実り豊かな農業を、間の赤い線は独立と主権を守る決意を象徴する。三日月と星はイスラムの教国であることを示し、星が12個あるのは国を構成する12州を表わすと。バザールの中央で少女達が踊りを披露してくれていた。そして老若女性も民族衣装で。我がツアーの旅友もこの踊りの中に参加したのであったが・・・写真は。 ・・・つづく・・・

2018.06.10

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その9 ブハラ歴史地区観光(その1) : 5/25)

4日目の朝、ブハラにあるグランドブハラホテルの我々の部屋からの眺め。ブハラはウズベキスタンの都市で、ブハラ州の州都。ザラフシャン川下流域に古代より栄えたオアシス都市で、1993年には、旧市街地がユネスコの世界遺産に登録されている。人口は約23万7千人(1995年)。ホテルの朝食会場。この日の朝食。そしてこの日も早朝散歩へ。歩いて5分程の場所にあったブハラ・アレーナ(英: Buxoro Arena)。ウズベキスタン南西部にあり、トルクメニスタンのテュルクメナバートと国境を接する街ブハラにある多目的スタジアム。「2002年にブハラ・マルカジイ・スタジアムとして設立された。一旦スポルト・マジュムアシ・スタジアムと改称した後、2011年、ウズベキスタンで2012年に開催される予定だった2012 FIFA U-20女子ワールドカップに向け改修工事が行われ、2012年3月にブハラ・アレーナと改称された。収容人数は22,700人。主にサッカーの試合に用いられ、ウズベク・リーグに所属するFKブハラがホームスタジアムとして使用している」とウィキペディアより。タチアオイの花が朝の陽光に照らせれて。街路樹の桑の木には大きな桑の実が。公園からの我がホテルの全景。ホテルの前の道路を隔てた場所にある大きな公園を散策。公園の最奥にあったモニュメントの手前には火が燃えていた。祈りを捧げる姿。「HUMAN IS PRECIOUS、 REMEMBRANCE IS SACRED」の文字が。人間賛美と平和への願いのモニュメントか。ホテルのロビーの壁の彫刻。そしてこの日は8:30にホテルを出発し「ブハラ歴史地区」観光に出発。最初に訪れたのがイスマイール・サマニ廟。バスを降り公園の中を廟に向かって歩く。可愛らしい子供の姿。この国の子供、若者は皆人なつっこいのであった。ネムノキが開花中。淡紅色のおしべが長く美しい。和名のネム、ネブは、夜になると葉が閉じること(就眠運動)に由来する。漢字名の「合歓木」は、中国においてネムノキが夫婦円満の象徴とされていることから付けられたものであると。私がネムノキを初めて知ったのは美智子皇后陛下が作詞され、吉永小百合が歌った「ねむの木の子守歌」なのである。「イスマイール・サマニ廟」に到着。イスマイール・サマニ廟は、ここブハラにある中央アジア最古のイスラーム建築。ここに、9世紀末に中央アジアに成立したサーマーン朝の王族が眠っている。サマニ朝の名君イスマイール・サマニの名前が付けられているが、名前が示す通りイスマイールの廟であるかは不明であると。13世紀のモンゴル帝国の襲来の際に廟は砂の中に埋もれており、モンゴル軍による破壊を免れた。1926年に考古学者のビャトキンによって発掘されたのだと。廟の正面。イスマイール・サマニ廟が建設されたのは892年から943年。建築に費やされた時間は約50年。イスマイールが父のために建立したと伝えられていると。1,000年以上の年月を経てもなお、廟の土台部分はしっかりと残っており、修復作業も完了。イスマイール・サマニ廟は中央アジアにおける最古のイスラーム建築であり、サマニ朝以降の中央アジアにおける建築に大きな影響を残したと。古代以来の日干しレンガ建築で建設されているものの、サマニ廟以前のイスラーム建築のいずれよりも高層になっていると。一辺10mの正方形の箱の上に、内径8mのドームが載せられた形状になっている。廟の四隅には太い円柱が置かれ、箱の部分とドームは8のアーチと16本の簗で支えられている。廟の内部に入る。廟の天井。廟には複数の入り口が設けられているが、どれが正面入り口かは判明していないと。壁の材質にはレンガのみが使用され、レンガの凹凸のみを使用して複雑な陰影を表現している。レンガは一辺20-25cmの正方形、厚さは3-5cmの形状をしており、レンガに施された装飾はイスラーム化以前の中央アジアの建築に見られる特徴が残っていると。即ち、ゾロアスター教とイスラム教の二つの影響を受ける建築物で、中央円形ドーム周りの四隅の小ドームや側面の4つのアーチ、火を焚く祭壇などがゾロアスター教神殿建築の特徴だと。また、日差しの加減によって壁面のレンガの凹凸の明暗が変わり、色が変わって見えるのだと。淡色のレンガの積み上げ方だけで様々な幾何学的模様を付けるという、建築家の高い技術が存分に発揮されていると。特に天井の孔から差し込む月の光の下で見ると美しいと。一生懸命説明してくれるウズベキスタン人のディーンさん。外に出て、廟の周囲を反時計回りに3周廻ると願いが叶えれれるとのことで旅友と共に暑さに負けずに・・・。次に徒歩で訪れたのが「チャシュマ・アユブ」「チャシュマ・ アユブ廟」は「ヨブの泉」という意味で、昔人々が水不足に困っているとき、預言者ヨブが杖でここを叩いたら水が出てきた、という伝説が残る場所。中には蛇口があり今でも冷たい水が出るので、地元の人はここで手や顔を洗ったり、ペットボトルなどに入れて持って帰るのだと。増築に増築を重ねた結果現在の形となったのだと。「チャシュマ・ アユブ廟」の銘板。チャシュマ・アユブ廟の前にある三日月型が印象的な記念館。9世紀ごろの神学者Imom Al-Buxoriy の記念館とのこと。「IMOM AL-BUXORIY」と書かれた銘板。そして更に5分強歩くと「バラハウズ・モスク」に着いた。1718年に建てられたブハラのハーン専用のモスクで、お祝いの日などにハーンはアルク城から赤絨毯の上を歩いて、バラハウズ・モスクまで来て礼拝したのだと。ハウズとは石垣でキレイに四角く取り囲んだ『池』のことで、バラハウズとは『池の前』と言う意味。クルミの木で作られた、彫刻された高さ12mの柱が20本並んでいて、それが池に映って見える事から『40本柱のモスク』とも呼ばれると。軒の正面や天井は、赤、緑、黄色などカラフルに塗り上げられていた。ブハラの建築物では他で見られないアイヴァンという建築様式で、前日に訪ねたヒヴァのクフナ・アルクでも見た様式。アイヴァンの前にミナレットが。ウズベキスタンに到着以来、上空に雲の姿を見ていない。ミナレットは1本だけで低くかわいいもの。1917年に建設したものと。アイヴァン中央を別の角度から。天井の見事な極彩色の装飾。こちらも極彩色。靴を脱ぎモスクの中へ。内部は青の世界が拡がっていた。天井ドーム。幻想的な青の世界。モスクの礼拝堂にあるいわゆる凹み。この凹みが向いている方向がメッカ。モスクの前のハウズと呼ばれる池の先に歩を進める。池の周囲には水面に近づけるように階段が。バラハウズ・モスクには、クルミの木で作られ彫刻が施されたされた高さ12.2mの柱が20本並んでおり、それが池に映って見えることから「40本柱のモスク」とも呼ばれているのだと。水がもう少し綺麗であれば・・・・。ウォーター・タワー。元々あったてっぺんの貯水タンクはなくなっているようだ。ウラジーミル・シューホフによって設計された一連の双曲面構造の外観の塔。 ・・・つづく・・・

2018.06.09

コメント(2)

-

ウズベキスタンへの旅(その8 ヒヴァ・イチャン・カラ観光(その4) : 5/24)

ヒヴァ・イチャン・カラ観光の最後にジュマ・モスクに向かう。途中、手提げ袋、ムスリムの帽子・ドッピ、スカーフ等の土産物売り場の前を通る。こちらは絨毯やテーブルクロス等の売り場。イスラムの老人の肖像画も。老婆の姿も。途中、クトゥル・ムラド・イナック・メドレセの中庭には地下に続く貯水池が。貯水池から地上を眺める。前方にムハンマド・アミン・ハーン・マドラサが再び。ヒヴァのイチャン・カラのほぼ中心に位置するジュマ・モスク。ジュマとは『金曜日』のことで、イスラム教では金曜日が休日に当たるため、多くの人が礼拝に集まるのだと。ジュマモスク入口。10世紀に建てられたモスクだが、何回もの修復工事を繰り返し、18世紀末頃に現在の形になったのだと。広さは55×46m、高さは5mで、3.15mの間隔で212本の柱が立っていて、明かり窓付きの天井とシンプルな漆喰の壁に囲まれていた。この間隔と本数は、説法者から全員の顔が見えるように、計算されて決められたと。乾燥地帯であるため、木を贅沢に使った建物が珍しいことを考えると、こんなモスクをつくれたのはそれだけ栄華を極めた時代があったのだと容易に想像できるのだ。規則正しく並べられた柱群。テラスの周囲にある柱10-11世紀のものだとか。モスクの奥の方には、丸屋根で小窓付きの建物があり、 コレは礼拝の時に信者に砂糖湯を配るための場所だと。柱には一本一本異なる精密な彫刻が施されていた。モスク内にある最古の柱は古代ホレズム王国の都から運ばれたもので2本あり、他にも4本が10〜11世紀、25本が12〜17世紀の古いものだと。各々の時代ごとに素材や装飾などに特徴があると。ヒヴァ周辺には大木が採れる場所が無いので、苦労して遠くから運んで来たと。現地添乗員からの説明が。ジュマ・モスク内にある柱は、時代によって模様、デザインが一本一本異なるのだと。イオニア式、コリント式、ドーリア式とヨーロッパの建造物のデザインが時代によって違うように、見る人が見れば、どの王朝の時代に作られたのか、そのパターンで判るほどはっきりと様式が違うのだと。ムハマド・ラヒムハン2世が中央に。1864年、ムハマド・ラヒム王子は19歳でヒヴァ・ハーン国の王位についた。民衆は、彼が定めた規律や、彼の統治時代の、文化・社会生活、そして自由に歓喜した。特に19世紀後半までロシアの勢力に対し、ヒヴァ・ハーン国の独立を保ち続けたと。歴代の王の写真か?Mukhammad Rakhimkhan II(ムハマド・ラヒムハン2世)像彼の息子Isfandiyarkhan。そしてヒヴァ観光を全て完了し、この日の夕食はヒヴァ王朝の夏用宮殿「トザボーク・パレス」。前庭にはぶどう畑が拡がっていた。トザボーク・パレス(Qibla Toza Bog)の銘板。レストラン会場の壁や天井の装飾も豪奢であるが落ち着いた雰囲気。到着時にはテーブルは既に準備完了であった。デザートの果物。もちろんビールをオーダー。スープ。地元料理ケイマ(玉子春巻)。そして夕食後はヒヴァを後にし、ウルゲンチ空港にバスで向かう。イチャン・カラの城壁もこれが見納め。イチャン・カラから北に向う。ウルゲンチ市内に入りシャヴァット運河を渡る。そしてウルゲンチ空港に到着。時間は19:21。折しも日没が迫っていた。FLIGHTは21:00発 ブハラ( BUKHARA)行き。ターミナルビルから飛行機まで徒歩で。久しぶりの経験。この写真を見ると何か事故があり緊急避難するが姿の如き。歩くこと100m以上か。後方タラップから搭乗。ウズベキスタン航空のロゴマーク。そして1時間の飛行で、定刻にブハラ空港に到着。時間は22:00。この空港でも徒歩にてターミナルビルへ。そしてバスにてこの日の宿・ホテル グランド ブハラ(GRAND BUKHARA)に到着。そしてこの日の部屋に。時間は22:52。この日も、慌ただしくウィスキーィにて旅友とこの日の反省会、そしていつの間にか爆睡。 ・・・つづく・・・

2018.06.08

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その7 ヒヴァ・イチャン・カラ観光(その3) : 5/24)

イスラム・ホジャ・メドレセはヒヴァで一番大きな博物館。19世紀のスタンプ類。以下、様々な展示品を鑑賞しました。パフラヴァン・マフムド廟の玉ねぎドームが見おろす墓地。廟ができた14世紀から20世紀まで、この墓地にハンとその親族が葬られて来たと。そして昼食会場のレストランへ。壁にはイチャン・カラの姿と駱駝と共にシルクロードを旅する姿が。一皿を4~5人でシェアー。野菜が豊富。トマトとチーズが載って。揚げ物も。スープ。蒸し餃子の如き。アイスクリーム。昼食後の最初の観光はタシュ・ハウリ宮殿に向かう。メイン通りは観光客であふれていたが、1歩路地に入ると観光客も少なかった。タシュ・ハウリ宮殿の中庭。アラクリ・ハーンが1838年に建築した石造りの宮殿。2階建てのハーレムには163の部屋に4人の正妻、40人の美女がいたという羨ましい場所。中庭にはハーンが好んだユルタ用の基壇が設置されていた。タシュ・ハウリ宮殿のアイヴァン。木枠の装飾天井・彫刻の施された柱と幾何学タイルの壁で構成されるテラス。アイヴァンの天井にも幾何学的な模様が。羨ましい?2階建てのハーレムを再び。2Fにもアイヴァンが。ユルタ用の基壇をズームで。ここでもブルータイルをカメラで追いかける。別の正妻のアイヴァン。こちらも別の正妻のアイヴァン。このアイヴァンには一際鮮やかなブルータイルが。中庭に向かった壁は青のタイルがはがれている場所も多くあった。正妻のアイヴァンだけに天井も豪華。こちら側には美しいタイルが整然と。正妻のアイヴァンがここにも。タシュ・ハウリ宮殿の中庭中央には井戸が。ここも正妻のアイヴァンの様だ。ここにも青が溢れていた。豪華な天井が現われる。正妻のアイヴァンを正面から。やはり正妻だけに豪華な天井装飾。ハーレムとのこと。王には4人の妃のほか、なんと40人の愛人が!。当時のイスラームは、4人まで(いや4人も)の妻しか正妻として持つことができなかったため。ちなみにこの4人の妻は夜に王の部屋に行くときには部屋の後ろに用意された廊下を通っていたと。表から行くと誰が呼ばれたのかバレてしまい、翌朝には妃同士で醜い争いになることが目に見えていたからだと。これはいつの世(夜)も同じか?40人の愛人の女性たちは狭い部屋で朝から晩まで絨毯織に励む日々であったと。ハーレムの豪華な天井。 ・・・つづく・・

2018.06.07

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その6 ヒヴァ・イチャン・カラ観光(その2) : 5/24)

有料のアクシェイフ・ババの見張り台に登ることに。急で狭い回り階段を上り見張り台に到着。ヒヴァの街並みを楽しむ。西側方面。大型バス駐車場が見えた。東側。右にカルタ・ミナル、中央遠くにイスラーム・ホジャ・メドレセ&ミナレットが。東側をパノラマ撮影。カルタ・ミナルとムハンマド・アミン・ハン・メドレセをズームで。イスラーム・ホジャ・メドレセのミナレットとパフラヴァン・マフムド廟。ムハンマド・ラヒム・ハーン・マドラサ。「アルコール飲用禁止」と。英語でALCOHOLCSとあるがALCOHOLICSの間違いでは?アクシェイフ・ババの見張り台最頂部。この場所から前日の夕景を見たかったのであったが。前日には夕陽がこの隙間から沈んだのであった。狭い階段を足下に注意しながら下る。そして次の観光場所に移動するが、途中昨夜の夕食のレストラン前を通過。オバチャンが綿花の枯れ枝をナンを焼く釜にくべていた。チェキチと呼ばれる剣山の如きものでナンにスタンプを押していた。ナンを焼く窯・タンドール。チェキチの模様も浮き出て焼きあがったナンは旨そうに。そして木工彫刻の店を訪ねる。これも観光コースに入っている模様。入口で訓練に励む少年の姿。これは折りたたみ可能なコーランの書見台。木の扉の見事な彫刻。更に見事。絨毯の訓練工場にも案内された。ブルータイルの銘板にも「Traditional Carpet Weaving」の文字が。絨毯工場内部には完成した多くの絨毯が展示されていた。絨毯を織る女性達が別の狭い部屋に。こちらにいる女性は年齢層が若かった。次にパフラヴァン・マフムド廟を訪ねる。パフラヴァン・マフムド廟は、ヒヴァでも一際美しく輝いている青い霊廟。写真右側の屋根がかかっているところは泉が湧き出していた。ファサードの見事なブルータイル。ヒヴアの庇護者として尊敬されていた大臣、詩人でもあり哲学者でもあったパフラヴァン・マフムド(1247~1326)。パフラヴァン・マフムド廟(Pahlavan Mahmud Mausoleum)の銘板。入口の木彫りの扉を入ると中庭が。パフラヴァン・マフムド(1247~1326)の肖像画。巻き上げロープ式の井戸。霊廟に靴を脱いで入場。この霊廟にも内部に青い装飾が施されている。古さを感じないので、最近全面改修したに違いない。内部は少し暗いが、なかなか美しい。1人座っている人がいて、その人にお祈りをお願いしている人がいた。神聖な場所のようだ。入って正面の墓石はムハンマド・ラヒム・ハンのものと。礼拝堂。別の角度から。横の壁。左の小さな部屋にあったのが、より豪華な鮮やかな装飾が施されたパフラヴァン・マフムドの廟。廟の天井ドーム。礼拝堂の天井ドーム。別の霊廟のドーム下の壁。この下側のタイルも見事。廟の入口手前にも石塀に囲まれた墓石が。低い柱のアイヴァン。柱の彫刻。午後に尋ねたジャマ・モスク。ジャマ・モスクのミナレット。再びイスラム・ホジャのメドレセのファサード再び花瓶の如き模様をズームで。精細微な彫刻。窪みはメッカの方向か? ・・・つづく・・・

2018.06.06

コメント(2)

-

ウズベキスタンへの旅(その5 ヒヴァ・イチャン・カラ観光(その1) : 5/24)

旅行3日目、連泊の朝も7時に朝食会場に行くが、既に旅友の姿が。朝食会場はそれほど広くはなくシンプルな造り。この日の観光開始時間は9:30とのことで前日見忘れた場所を中心に早朝散歩。東門への回廊。横の凹んだ部分は現在は倉庫の様になっていたが、当時は鉄格子付きの独房牢獄になっていたと。この日も東門に。この周辺は19世紀末まで、奴隷市場だったところ。ここで売られていた奴隷にはロシア人もいて、ロシア人奴隷の解放がロシア介入の口実にもなっていたらしい。早朝から城壁の修理を行う人の姿が。東門(バルヴァーン門)の近くに位置するアク・マスジッド。カズィ・カラーン・メドレセ。青空を背景に輝くミナレットのブルータイル。ブルータイルの装飾のないモスクのファサード。ファサードはムカルナスで構成されていた。ムカルナスは小さな尖った窪みが層を成して繰り返す形式。イスラム・ホッジャ・メドレッセのミナレット。例の鳥も羽を休めていた。カササギであろうか?イスラム・ホジャのメドレセのファサード。ブルータイルの中に茶色の煉瓦の帯が。花瓶型の模様が。パフラヴァン・マフムド廟。ファサード。中庭の石畳には花の模様の煉瓦積みが。早起きの少女の姿。ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセ。同じ様なモスクのファサード。青のタイルの周囲にターコイズブルー(緑がかった青)の縁飾りの帯が。ムハンマド・アミン・ハン・メドレセの中庭カからルタ・ミナルを。カール・マルクス通りから再びカルタ・ミナル。ホテルに戻り暫し部屋で休憩後、出発時間の9:30にフロント前に集合。チェックアウトの確認と人数を数える添乗員のMさん。この日はイチャン・カラの見学後はホテルに立ち寄るとのことで、トランク&リュックはフロントに預けショルダーバッグのみの携帯で観光に出発。城内を歩き南側方面に向かい城外へ。城壁の一部が崩れかけている場所も。西門付近にはシルクロードを説明した大きな看板が置かれていて、いかにも観光地という雰囲気も漂っていた。ガイドブックによると幾何学の祖と尊ばれる数学者ホレズム帝国で生まれた科学者ムハンマド・アル・ホレズミ(783-850)の像があるとのことであったが何処かに移動してしまったようだ。そしてオタ・ダルヴァザ門(西門)前に到着。イチャン・カラの城壁のアクシェイフ・ババの見張り台。西門をくぐる城壁の下には共通チケット売り場やガイドの詰め所があった。団体チケットを現地ガイドが購入し、イチャンカラの観光のスタート。イチャンカラ案内図の前でイチャンカラの歴史を説明する現地添乗員のディーナさん。日焼け防止のために日傘を常にかざしていた。ムハンマド・アミン・ハン・メドレセ。現在はホテル オリエント スター ヒヴァ(Orient Star Khiva Hotel)。かつて使われていたメドレセをそのまま活用したホテル。ヒヴァのシンボルとも言えるカルタミナルに隣接。ファサード前には記念撮影の黄金の椅子が。ムハンマド・アミン・ハン・メドレセの入口はホテルの入口でもある。ムハマド・アミン・ハン ・メドレセ(Muhammad Aminxon Madrasasi)の銘板が。世界遺産のシンボルマークも。通路の横の白の漆喰の壁は見事な彫刻が施されていた。中庭に出る。中庭の広さは38m四方。19世紀半ば(1852年)ヒバハン国のムハンマド=アミン=ハンにより創設。中央アジア最大規模の神学校の一つで最盛期には99人の寄宿学生がいたとのこと。中庭側の周囲もブルータイルで一面に覆われていた。中庭を取り巻く2階建ての建物には125の部屋があると。美しい彫刻。ムハマド・アミン・ハン ・メドレセを後にし道路の反対側のクフナ・アルクへ向かう。中庭に通じる道の脇には展示物が。宮殿の城壁の脇に刑務所がある。人形を使った囚人の牢獄生活の様子。囚人は死ぬまで工芸品作りをさせられ出所できなかったと。囚人の拘束用の鎖か?クフナ・アルクの中庭。中庭からのカルタ・ミナル。緑の絨毯の先の舞台では様々な催し物が行われるのであろう。クフナ・アルクはイチャン・カラ(内城)を西門から入るとすぐ左側。南側は高い城壁が見えるのみ、東側に出入口の門が。クフナ・アルクはヒヴァのイチャンカラ(内城)にある17世紀に建造されタシュ・ハウリ宮殿ができるまでヒバハン国の歴代ハンの居城となった古い宮殿を意味する旧宮殿。城壁に囲まれたクフナ・アルクのなかには、執務のために使われた公邸や、夏冬それぞれのモスク、ハーレム、兵器庫、火薬工場、造幣所なども設置されていた。クフナ・アルク(KOHNA ARK)と書かれた銘板。タイルで青、緑、白と装飾されているクフナ・アルクで最も美しいとされている夏のモスクの中庭前の美しいアイヴァン。アイヴァンとは建物の正面、側面などに設けられた屋根付きの空間のこと。所謂天井の高いテラスのこと。正面の豪華なブルータイル。窪んでいるのでメッカの方向を示すミフラーブなのであろうか。一面、青のカオス。天井は極彩色で塗られていた。どことなく仏教美術っぽい?色合い。ズームで。木枠と赤、黄、緑などカラフルな色彩の幾何学模様?を組み合わせにも。「建物では天井を見よ」を想いだし必死に。それにしても見事な色彩。美しさに感動し青のタイルを接写しまくる。「博物館」へ。鍛冶屋が金槌を持って。巨大な地球儀。この像は?様々な七宝焼きタイル。発掘された壷。見事な絨毯織。冬の宮殿。こちらの正面にもアイヴァン形式のテラスがあり、ここには扉が3つあって右側はハーン、中央は高官、左側は来客用に用いたと。テラスの天井はいろいろの色の木を組み合わせて装飾されている。アイヴァン手前の中庭には円形の土台が造られていた。冬は石の建物が寒いのでハーンや接客用のユルタを張っていたと。このアイヴァンの壁のブルータイル。玉座の間。周囲は漆喰の浮彫装飾。天井の装飾。更に別の場所のブルータイルを。ブルータイルと幾何学模様の換気窓?が。ここにもユルタ用の土台が残されていた。回廊の天井。青のタイルをカメラで追い続ける。アクシェイフ・ババの見張り台。 ・ ・・つづく・・・

2018.06.05

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その4 イチャン・カラからの夕景 : 5/23)

アヤズ・カラの見学を終え、ヒヴァのイチャン・カラ内にあるホテルに向かいバスは走る。再びアムダリヤ川を渡る。元々はアラル海に注いでいたが、現在は河口部ではほぼ干上がっているのだと。延長2574km。ホテルに戻る途中にスーパーマーケットに立ち寄る。イチャン・カラ内ではショーの準備が。大きな人形は誰?そしてホテルに戻り暫しの2時間弱の休憩。18時過ぎにフロントに集合しホテル近くの夕食会場に徒歩で向かう。テーブルには巨大なパンのナンが。そして表面には渦巻き状の孔が開いていた。チェキチと呼ばれる「ナンスタンプ」で孔を開けたのだと。チェキチの他、チャキチ、チェキシュなど、色々な呼び方があるようだ。そしてお土産としても様々な形のチェキチが売られていた。売っているオジサンが丁寧に易しい英語で私にジェスチャー交じりで説明してくれた。チェキチの役割は主に2つあると。最初に、ノンに様々な模様をつけること。第2に、ノンの中央にチェキチを押し当て穴を開けることで、中央の生地が浮き上がらないようにしているのだと。縁の部分はふかふかのナンに仕上げ、2つの異なる食感を楽しむことを可能にしているのだと。この日のビール。銘柄も色々、アルコール度数も色々で10%のビールもあったが何故か10%もあるとは思えなく酔いが回らなかったのであった。スープ。揚げ餃子?シュヴィトオシュ。緑色の麺はディルが練りこまれていると。食感はパスタとうどんの間のような感じか。デザートとお茶。夕食の後はイチャン・カラからの夕景観賞へ。レストランTerrassa Cafe Khivaの2F屋上に陣取る。地平線に沈む夕陽ではなく、イチャン・カラの城壁に沈む夕陽を楽しむ。城壁の上の見張り台にも夕景観賞の人々の姿も有り、あちらに行きたいとの声も聞こえてきた。そして私もその一人。しかしこの場所からでも神秘的な夕景。城壁の最頂部のギザギザに間に沈む夕陽。時間は20:03。中央アジアの国・ウズベキスタンの夕景。ムハンマド・ラヒム・ハーン・マドロサのファサードも赤く染まりだしていた。夕陽観賞を終え自由時間になり、独り西門に向かって歩く。西門の外からの夕景。上空には上弦の月より幾分ぷっくりとふくらんだ月が。再び城内へ。西門の中央通路の先にオレンジ色の輝きが。ムハンマド・ラヒム・ハーン・マドロサのファサードと月再びカルタ・ミナル。カルタ・ミナルと月。イスラーム・ホジャ・メドレセのミナレットと月。ミナレットと上空の月をズームで。そして飛行機雲も。ホテルの部屋に戻り、この夜もウィスキー片手にこの日の反省会を旅友と。 ・・・つづく・・・

2018.06.04

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その3 トプラク・カラ へ : 5/23)

この日は朝の9時にホテルを出発しカラカルパキスタン共和国を目指す。イチャンカラ内の出店が西門に続くカール・マルクス通りの両脇に。シルクで織り上げた多くの民族衣装が売られていた。ラクダもこの日の仕事を待っていた。カルタ・ミナル。1852年に着工し完成すること放置された26m高さのミナレット。基礎部の直径は14.2mあり、70~80mの高さを目指していたのではとのこと。カルタとは「短い」と言う意味で、青を基調にした採釉タイルで全面が覆われ、日干し煉瓦造りの建物群の中にあって、美しく煌めいていた。西門を潜りツアーバスに乗りカラカルパキスン共和国を目指す。美人の現地ガイドのディーンさんがカラカルパキスン共和国の地理、歴史について見える化された説明は解り易かった。「カラカルパク」の語意は、「黒色」を表す「カラ」と、「(尖がり)帽子」を意味する「カルパック」の合成であり、「カラカルパクスタン」とは「黒い帽子を被る民族の国」を意味するのだと。この国は紛れも無く中央アジア地域に存在する共和国の1つ。ただ実際にはウズベキスタン共和国の内部(アラル海がある北西部)に存在する自治共和国なのでなじみがなく、一般的に知られていない国。面白いことに、住民の多数を占めるカラカルパク人の文化・風習・言語が尊重され独自の憲法や大統領もいるほど大きな自治を認められているのが、一方で、政治や経済・ソムという通貨などは全てウズベキスタン共和国にお任せするという形態を採っているとのこと。また共和国北部は「縮小する湖」と呼ばれるアラル海に面しているのだ。ガイドの「カラマワリ」の言葉を最初は「空回り」と受け取り説明内容が理解できなかったが実は「カラ(城)廻り」の意味であったのだ。ウルゲンチ鉄道(Urgench Railway)の陸橋を渡る。アム・ダリア川を渡る。この川はヒンドゥークシ山脈に発し,タジキスタンとアフガニスタンとの国境を流れるピャンジ川のほか,多くの支流を集めて北西に転じ,カラクム砂漠,キジルクム砂漠を分けて,トルクメニスタン,ウズベキスタンを経てアラル海に注ぐ川。ダリアは川、アムは活発なという意味であると。全長2620km。カラクム運河などによって流域の灌漑(かんがい)が行われ,一帯は綿花の大生産地となっていると現地ガイドから。以前はこの橋の横の浮き橋を渡っていたのだと。アムダリア川を渡りカラカルパクスタン自治区に入ると、だんだん荒涼とした風景が。砂漠というと砂の砂丘がうねるイメージを思い浮かべていたが、このあたりのキジルクム砂漠は背丈の低い草も生え、石や岩が転がる荒野といった感じ。キジルとはウズベク語で”赤”のこと。カラカルパクスタンは1993年に制定された独自の国旗を持っているものの、デザインと意味はほぼウズベキスタン国旗と同じであり、真ん中の帯の色(黄は黄土に覆われた国土を表す)と星の数(5つ)が数少ない相違点となっていると。カラカルパク共和国は、12の地区(都市、カラ)、16の町(ポショルカ)、120の村(アウル)から成っていると。中央の黄色の意味、5つの星についても説明されたが忘れてしまいました。再び線路を渡る。建設途中で中断した高速道路?跨線橋(こせんきょう)。旧ソ連時代のものがそのまま残っているのであろうか。カラへの入口門?が前方に。道路沿いのモニュメント。そしてトプラク・カラに到着。砂の城を意味するトプラク・カラの全景。トプラク・カラは、1 ~ 3 世紀において栄えたクシャーナ朝の時代のもので、3 世紀にはこの場所に首都が置かれていたと。クシャーナ朝は政府を作り政治的統制を行なった、大きな変化の時代であったと。壁画や陶器などが見つかり、さらには葡萄畑があったと。最も重要な要塞は8~9メートルの高さの壁で囲まれた長方形(500×350m)の煉瓦造りの城壁に囲まれ、北西隅には3つの楼蘭をもった宮殿があったと。今日では干からびているが、古代ではアムダリア川の支流からこの地まで水を引いていた。粘土の城塞と言う名でも知られている。 【https://www.visitkhiva.net/sightseeinginfo/visitkala/basicharf/toprak/】より転載トプラク・カラの丘を目指して徒歩で登ってい行った。最初に見えたのは神殿の跡。中央に円形の盛り土があるがここが神殿跡だと。紀元前1世紀から紀元後5世紀頃のものとされ、バクトリア美術の影響を受けた古代ホラズム美術の壁画などが見つかっているのだと。釜戸址であろうか?日干し煉瓦の壁。上まで登っていくと、トプラク・カラを一望できる場所に出た。ゾロアスター教の寺院や宮殿跡が残り、碁盤の目のように区切られたエリアはその多くが居住区だったと。その向こうには広場があり周りを城壁が囲っているのだが、今にも消えてしまいそうな感じ。雨による浸食が少ない為か何とかカラ遺跡として残っていたのであった。桝目で区切られた居住区。第一次世界大戦のころは、ロシア軍の武器庫として使用されていたと。ここからは数々の兵士像、塑像、壁画が出土したが、残念ながら全てロシアのエルミタージュ美術館に収められていると。2014年にエルミタージュ美術館を訪れたが全くここからの出土品展示物の記憶は無し。城壁の向こうに緑地帯そして黒き山が見えた。ここも城内への門であったのだろうか?頂上に立つ旅友達。ここは門であろう。カラから我がツアーバスの姿が。トプラクカラを後にしてアヤズカラへ。遊牧民のユルタが見えた。アヤズ・カラ(Ayaz-kala)の全景が見渡せる場所でバスを駐めてくれ、暫しの撮影タイム。手前と奥に2つの小山が連なり、その上に遺跡が聳えたっていた。その昔、アヤズ(Ayaz)という男性の召使が、王女に惚れて、プロポーズを繰り返した。しかしアヤズは身分違いで断られてしまった。その後、王女から「立派な要塞を作ったら結婚してあげましょう」と言われ、アヤズは懸命に作り続けた。そうして要塞は完成。しかし、完成した時には王女は既に他の男性と結婚をしてしまっており、アヤズの恋は叶わなかった。その後、アヤズがどうなったのかは分らないと。しかし、この地に暮らしていた人々は、この要塞を気に入り、壊さずに残したのだと。城壁の隙間は日本の城の矢狭間にあたると。陽射しをものともせず4頭のラクダが休憩中。ラクダ観光は幾らだったのであろうか?砂まみれになりながら20分ほどアヤズ・カラに向かって登る。サラサラの砂に足元をとられ極めて歩きにくかった。さらに風が時々吹いて砂が顔に吹き付けた。途中、とかげに遭遇。タマリスク。ところどころに群生していて、茶色の砂漠に彩りを添えていた。「カラ廻りの中で最も有名で見る価値がある」と言われているだけのことはあり、トプラクカラに比べると随分と大きい。高くそびえ立つ城壁。アヤズ・カラには3つの要塞があり、最も古いのがこの丘の上のこのアヤズ・カラⅠである。キジル・クム砂漠の端で、遊牧民の襲撃に対する防御と、シルダリアデルタの地からサカ族を北方に追いやるためのものであったと。アヤズ・カラⅠは2.7haの長方形平面。高さ10mの壁が残っていて、規則的に塔のスペースがあり、二階建ての射手の通路と矢狭間がはっきりと認められた。二階建ての射手の通路と矢狭間を横から。1F部分の通路を腰をかがめて通ってみる。当時の税関所であったと見られている場所らしい。丘の下にも小さい城跡・アヤズ・カラⅡがあり、かつては二つの城は橋で繋がっていたと。要塞は中世、7-8世紀頃、アフリーグ朝のものであると。土台に日干レンガで壁が造られ、壁の頂部は矢狭間が同様に見えた。内部構造はよく残っていて、内部の床は下の部屋の天井であると。しかしこちらのカラを訪ねる時間は残念ながら・・・。砂に埋もれてしまった通路も。それほど高くはないが、周りは平らな砂漠なので、上からは素晴らしい景色が見通せた。古代ホレズムの城は草木のない砂礫の砂漠の中にあったのだ。日干しレンガで組まれたことが分かる場所。アヤズ・カルタの麓にあるユルタで昼食。ユルタはモンゴルで言うとゲル、砂漠を生き抜いた遊牧民族が暮らして来たテントのこと。ユルタは外観こそシンプルであったが、中は絨毯や刺繍などで豪華に飾り付けされていた。ツアーの全員20人が楽に入れる大きさ。そしてこの時間は我々だけの一人占め。この後、ビールが効き横になりたい気分であったが。ユルタの天井部分。幾つかのユルタはホテルとして宿泊も出来るようであった。照明は太陽光発電パネルから。ユネスコの協力で設置されたもののようであった。もちろんビールを注文。グラスが来ないので、我慢できずに茶碗で喉を潤す。サラダはトマト、キュウリを丸かじりで。前菜。ビーフンそれとも春雨であったろうか?そしてモヤシも。暑い日の熱いスープは旨かった。ナン。大きなニンジンとジャガイモの煮付け。メインはディムリャマといってウズベキスタン風肉じゃが的な料理。ご主人を数年前に亡くした奥様・店主が見送ってくれました。 ・・・つづく・・・

2018.06.03

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その2 : イチャン・カラ 早朝散歩 : 5/23)

この日も早朝5時過ぎに起床し、シャワーを浴びる。そして旅友と2人でイチャン・カラの城壁巡りの早朝散策に出かける。時間は6:30過ぎ、ホテルの入口。イチャン・カラ配置案内図。'ホラズムの中心都市の一つ、オアシスの古都ヒヴァ。アラル海に注ぐアムダリア下流に位置するこの街は二重の城壁に囲まれており、外城壁をディシャン・カラ、内城壁をイチャン・カラという。17世紀前半ヒヴァ汗国の都であり、高さ約10m、周囲2.2kmの内城壁が築かれていた。歴代の宮殿やモスク、マドラサなどの美しいイスラム建造物が数多く建築されていた。これらは修復保存されて、ほぼ完全な形で今に伝えられているのであった。イスラム・ホジャ・メドレセのミナレットが早朝の青空を背景に。メドレセとはイスラムの神学校、ミナレットは信者に礼拝を呼びかける尖塔。パフラヴァン・マフムド廟。1664年に建立された「ヒヴァの守護聖人であるパフラヴァン・マフムードの墓」と「ヒヴァ・ハン国の君主の墓」が置かれている霊廟。ヒヴァでも一際美しく輝いている、大きなターコイズブルー(緑がかった青)の玉ねぎドーム屋根が目立つ建物。再びイスラム・ホジャ・メドレセとミナレット。町のシンボルとなっている、ここヒヴァで最も高い建物(高さ約45m)。118段の階段を登ると塔上からはヒヴァ全景を見渡せる絶景が待っていると。登ろうとTRYしたが屋外の階段の先のミナレット入口には木の扉が有り南京錠で鍵がかかっていた。登るのは有料と後に添乗員から、よってさもありなんと納得。イスラム・ホジャ・メドレセ。1910年にヒヴァの最後のハーン、イスフェンディヤル・ハーンの大臣イスラム・ホジャによって建てられた、まだ100年足らずの新しいもの。イスラム・ホジャは、ヨーロッパ式の学校、病院、郵便局などを作り、ヒヴァで初めてロシア語の学校を開くなど、とても革新的な人だったのだと。しかし、人気があったために保守派の嫉妬と反発を買い、生き埋めにされて殺されてしまったのだと。正面から。ファサードには焼成レンガの帯が2本入る以外は青のタイルで覆われていた。空の青、タイルの青との共演。半ドームは三面の大きなムカルナスで構成されている。それぞれに描かれている花瓶のような形。これもモスクか?ブルータイルのないモスクも。カール・マルクス通り。西門から東門まで約400mのメインストリート。人の姿は殆ど無し。こちらのファサードにはブルータイルが施されていなかった。ムハンマド・アミン・ハーン・メドレセ。最盛期には99人の学生が学んでいたと。今はホテルとして使われており宿泊可能と。ムハンマド・アミン・ハーンが建設を命じ、1852年に完成。ヒヴァで最も大きな規模の神学校で、260名もの学生がここで学べる大きさだと。広さは71.7 m ×60m、中庭の広さは38 m × 38 m。正面人口や建物の前面はタイルで装飾され、美しい輝きを放っていた。タイルには4色が使われていたが、黒は力、白は純粋さ、青は空、緑は自然をそれぞれ表しているのだと。更に早朝の散策を進める。この扉の中は、土産物屋の屋台と商品の倉庫となっていることが後に解ったのだ。東門へ向かう回廊。東門(パルヴァン・ダルバサ)から城外に出たが、この門は別名奴隷の門と呼ばれていたと。東門周辺では、かつて奴隷が売買されていたとこのこと。奴隷となった人は近隣の住人や南下してきたロシア人で、奴隷を買っていたのはトルコ部族や草原のカザフ族らしい。多柱式の建物。見事なイチャンカラの城壁。この城壁、半円形の出っ張りがいくつも繰り返す形で造られていた。警備の物見台とのこと。基部の厚さは6m、高さは8m、城壁の長さは2.1kmとのこと。城壁は煉瓦で出来ていたが、なんと、この中には戦死者の骨も埋められているのだと。死しても城を守る・・という当時の風習だったのだとか。城壁の外を走るトロリーバス。北門。北門辺りにはウルゲンチ行きのトロリーバスやマルシュルートカ(小型のミニバス)、乗り合いタクシー乗り場があったが早朝の為、客の姿は殆ど無かった。今回の旅行でウズベキスタンの至る場所で姿を見た野鳥。名前は??カササギであろうか?イチャンカラの城壁上の見張り台。前夜にホテルに向かうときに潜った西門(オタ・ダルヴァザ門)。1920年に革命後の混乱で壊されて、その後修復されたと。早朝の為に人の姿はなかったのであった。西門の外からのカルタ・ミナル。西門の近くでは親子で井戸から水汲みを。南門に向かって散策を続ける。城壁に朝日が。南門(タシュ・ダルヴァサ門)もかなり立派な門。カラクム砂漠へ行く人はこの門から出て行き、砂漠から来る人はこの門を目指したと。門の両側には見張り用の立派な塔が鎮座。1873YIL(年)の文字が。ヒヴァのイチャン・カラは、かつては2重の城壁で囲まれていたのだ。現在では外側の城壁はほとんどなくなっているが、ここ南門のさらに南側に少しだけ残っていた。そんな外側の城壁付近に南門とそっくりな門があった。おそらくここが外側の門だと思われる。イチャン・カラの城壁をほぼ1周して南門から城内へ。南門の天井部。南門の扉は頑丈そうで見事な彫刻芸術品。再び天井を別の角度から。モスクを支える柱の彫刻をするオジサンの姿を暫し見学させてもらった。見事な彫刻。この柱の材質は?完成するのにどのくらいの時間がかかるか?を拙い英語で尋ねたが、オジサンは質問内容は理解してくれたようで、ウズベキスタン語で一生懸命に説明してくれたが旅友も私も全く理解出来なかったのであった。しかしこれも「一期一会」。イスラム・ホジャ・メドレセのミナレットを別角度から。再びイスラム・ホジャ・メドレセ。7:50過ぎにホテルに戻り朝食のレストランへ。よって約1時間20分の早朝散歩なのであった。ホテル出発は9時とのことで、ゆっくりとバイキング形式の朝食を。 ・・・つづく・・・

2018.06.02

コメント(0)

-

ウズベキスタンへの旅(その1 : ウズベキスタンへ : 5/22)

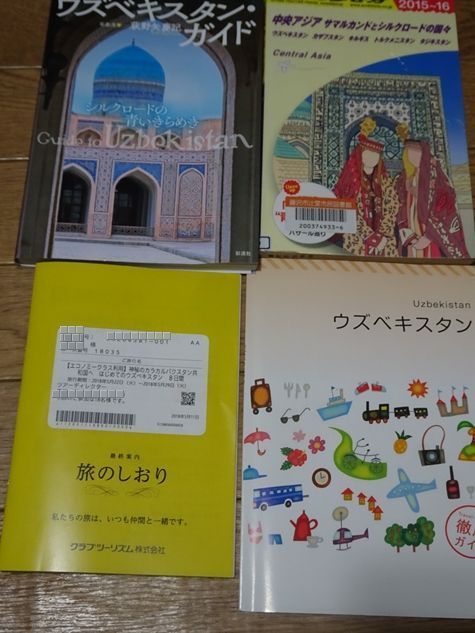

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク5/22(火)からウズベキスタンへ6泊8日の旅行に、いつもの旅友Sさんと行って来ました。事前にウズベキスタンガイドをBOOKOFFで購入、地球の歩き方は図書館で借り予習。事前にツアー会社のクラブツーリズムから旅のしおりそしてウズベキスタンガイドも送られてきました。『神秘のカラカルパキスタン共和国へ はじめてのウズベキスタン 8日間』カラカルパキスタン共和国はウズベキスタン内にある民族、言語、文化、そして国旗までもが異なる自治共和国。この共和国で最も知られるのは「縮小する湖」アラル海。かつては世界で四番目に大きな湖が、今やなくなりかけていて、 あと数年で姿を消すとまで言われているのです。今回のツアーは総勢18名、後で解ったのですが男性7名、女性11名、そしてその中にご夫婦が2組。平均年齢は65~70歳前後?。ウズベキスタンの最大の魅力は、何と言っても壮大なイスラム建築群。空に高くそびえるミナレット、美しい装飾タイルで飾られた壁や印象的な青いドーム。そして砂色した町並み。シルクロードに最も近いイメージの国ではないだろうか。砂漠のオアシスのほとり、月あかりの下でラクダと商隊がまどろんでいる…そんなイメージの国。シルクロードとは、中央アジアを横断する古代の東西交易路。今年の3月に訪ねた中国・西安(長安)を起点として、中央アジアのオアシス都市国家群を通り、パミール高原を経て西アジアから地中海に至る。絹は古代地中海では産出されず、中国特産の絹がこのルートによって運ばれたことから“絹の道(Silk Road)”と、19世紀末、ドイツの地理学者リヒトフォーフェンによって命名された。 ウズベキタンの人々は、敬意を表し「The Great Silk Road」と呼んでいるとのこと。ウズベキスタン共和国(ウズベク語: OʻzbekistonRespublikasi)、通称ウズベキスタンは、中央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和国。首都はタシュケント(タシケント)。北と西にカザフスタン、南にトルクメニスタンとアフガニスタン、東でタジキスタン、キルギスと接する。国土の西部はカラカルパクスタン共和国として自治を行っており、東部のフェルガナ盆地はタジキスタン、キルギスと国境が入り組んでいる。国境を最低2回越えないと海に達することができない、いわゆる「二重内陸国」の1つ。「二重内陸国」は世界に2国しかなく、もう一つはリヒテンシュタイン公国。更に国境を越えて海に流れ込む河川はウズベキスタン国内には皆無。北部のカラカル・パクスタン共和国内にあるアラル海は1960年代までは日本の東北地方とほぼ同じ大きさの湖沼面積を誇る世界第4位の湖(約66000〜68000km2)だったが、半世紀で約5分の1に縮小したのだと。アラル海には北東部にシルダリヤ川、南部にアムダリヤ川という二つの河川が注ぐのみでアラル海から流出する河川はない。アラル海の水位低下の直接的な原因は、アラル海への流入水量をアラル海からの蒸発水量が大幅に上回ったこと。そして綿花栽培用の潅漑施策の失敗とのこと。〇がこの旅で訪ねた場所。ウズベキスタンの通過は「スム(UZS)」 現在、流通している紙幣は、5万、1万、5000、1000、500、200、100スム。以下の紙幣と硬貨の流通はまれであると。紙幣50、25、10、5、3、1スム。硬貨500、100、50、25、10、5、1スム。この日の為替レートは1 UZS=0.01368 JPYよって1,000スム(UZS)=13.7円。1,000円≒73,000スム(UZS)。円換算の桁が違う通貨で、金額表示の桁数の多さにかなり苦労したのであった。そして送付されたガイドブックの通貨資料は下記の如くチョット古かったのであった。パスポートも忘れずにパスポート入れに、そして首からぶら下げ上着の下に。今回も年季の入ったトランクと30Lのリュックで。6:20に旅友Sさんが我が自宅に愛車で迎えに来てくれました。そして成田空港へと東海道1号線を走り、横浜新道へ。首都高速神奈川2号三ツ沢線から神奈川1号横羽線へと進む。昭和島JCTから首都高速湾岸線を利用して東関東自動車道方面へ。首都高速湾岸線東行大井本線料金所を通貨。フジテレビ前を通過。酒々井PAでトイレ休憩した後は成田JCTから新空港自動車道へ。第1ターミナルへ向かう。成田空港管理ビルが前方に。奥がランプコントロールタワー、手前が管制塔。第1ターミナル南ウイングに到着。我が家を出発して2時間弱で到着。時間は8:20。酒々井PAでTELしてあったため、今回の予約駐車場の係員が数分で到着し車を預け荷物を持ち、集合場所へ向かう。この日のフライトは11:05発タシケント行き。南ウイング4F出発ロビーのツアー旅行受付カウンターへ。k-10、11番カウンターで今回の添乗員のM氏からeチケット、ガイドレシーバーをもらうが名前が自分のものでないことに気がつく。同姓のお客様がおり間違えて渡してしまった模様。しかし同姓の方も間違っている事にすぐ気がつかれ、戻って来てくれたのであった。10数年来の毎年の海外旅行であるが同姓の方が参加されたのは今回が初めて?なのであった。そしてウズベキスタン航空カウンターでチェックイン。日本円を米ドルに両替した後は、出国審査場へ。そして免税店をしばし散策し、洋酒を2本購入し搭乗ゲートへ。この日のFLIGHTはウズベキスタン航空 HY528便 11:05発タシケント(TASHKENT)行き。2レターコードの「HY」はウズベク語の「航空路(havo yo‘llari)」からとられたものと。国名や会社名ではなく「航空路」という語をIATAやICAOのコードとして使用する事は非常に珍しいケースであるとのこと。現在ではタシケントから国内外50都市を結ぶサービスを提供しており、国際空港5カ所を含む11カ所の空港を所有。日本発着路線は、週2便でタシケント〜成田~関西、及びタシケント〜関西〜成田を運航していたが、2011年4月よりタシケントから成田への直行便となった。しかし2013年10月25日をもって運休となった。なお、他の航空会社との提携、連携やアライアンスへの加盟は行っていない。2014年4月4日からタシケント〜成田線が、週2便(火・金)運航再開されたのだ。この日の機種はB767-300ER。そして11:45に成田空港を離陸。機窓から九十九里漁港が。埼玉県上空を通過し日本海に進路を向ける。成田(東京) - タシケント間の距離は約3,750マイル、約6,040Km。飛行時間は9時間30分。ウズベキスタンとの時差は-4時間。暫く飛行後に残雪の東北の山々が。福井県越前市上空から日本海へ出る。この頃には飛行機は雲の上に。最初のドリンクにはアサヒビールを。この旅の最初の機内食を楽しむ。韓国上空を横断。黄海上空を飛び中国大陸へ。中国大陸に入ると眼下に飛行機の姿が見えた。中国国内便か?内モンゴル自治区の山々。ゴルフ場。烏梁素海(ウランスハイ)が眼下に。内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗にある淡水湖。 面積280km2、南北35~40km、東西5~10km。黄河の旧河道が切り離された三日月湖。内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗618县道近くの砂漠には多くの円形が。潅漑農地であろうか?包蘭線(ほうらんせん)が見えた。中華人民共和国の国鉄鉄道路線。内モンゴル自治区包頭市と甘粛省蘭州市を連絡する。全長は990km。蘇泊淖爾(スーポオノール)。青き湖。白い乱れた曲線のカオスの世界が眼下に。ウルムチ(烏魯木齊)手前の白き山。ウルムチは、天山山脈北麓のジュンガル盆地東南縁に位置する街。言語・文化・経済の面などにおいて、中国の東部よりもタシケントのようなはるか西方の各地とより強く結びついていると。田園の中に飛行場が。ウズベキスタン航空の2回目の機内食の軽食を楽しむ。天山山脈の白き山々の姿。タシケントの街並みを機窓から。主要道路はかなり広く感じた。そしてバイクの数の少なさも。タシケント国際空港に無事着陸。正式にはイスラム・カリモフ・タシケント国際空港。4000mクラスの滑走路を2本持つウズベキスタン航空のハブ空港。後部タラップから飛行機を降り、バスにて空港ロビーへ。バスにて空港ロビーに移動。税関申告もなく入国手続きを無事終える。これまでウズベキスタンの入国にはビザが必要であったが、2018年2月からは30日以内の滞在に限りビザが免除されたと添乗員から。加えて出入国カードも無し。驚くことに、所持金がUSD2,000以下の場合は税関申告書も不要とのことでつまり、提出書類が一切なかったのであった。トランクを受け取り再びバスにて南側にある国内線用飛行場ロビーに向かう。タシケント空港からウルゲンチ空港まで国内便にて移動。HY057便 18:40発。国内便もバスにて移動し、後部タラップから飛行機に乗り込む。1時間40分でウルゲンチ空港に到着。時間は予定より早い20:00前の日没直前。空港ターミナルビル・ロビーからの夕焼け。こちらはウルゲンチ国際空港ターミナル。美人女性の現地添乗員に迎えられバスにてこの日のホテルのあるヒヴァに向かう。車窓からの夕焼けも美しかった。シャヴァト運河を渡る。そしてヒヴァ城イチャン・カラのオタ・ダルヴァア門(西門)前に到着し、バスを降りる。時間は21:18。イチャン・カラとは「カラ」=都城の「イチャン」=中の意味とのことで城壁の外側はディチャン・カラと呼ばれていると。かつては11の門が街を守っていたと言われるイチャン・カラ。この日の宿はイチャン・カラにあるホテル。トランクを転がしながら西門を潜り城内をホテルに向かって歩く。目の前にカルタ・ミナルが現れた。基部の直径は約14m、高さ26m。鮮やかな青の色釉タイルで装飾され、ライトアップされていた。右に曲がると城内で一番高いミナレットを持つイスラム・ホジャ・メドレセが前方に。そしてこの日の宿・ホテル マリカ キーバック(HOTEL MALIKA KHEIVAK)に到着。イチャン カラ中心部に位置するこのホテルは、イスラーム ホジャ ミナレットとモスクおよび金曜モスクから歩いて直ぐ。パフラヴァン マフムド廟およびアラ クキ クハーン マドラッサホも5分圏内。フロント前にてパスポートを添乗員に預け、明朝のスケジュール時間を確認し部屋に。小綺麗なツインの部屋。時間は21:40。今回も自宅を出てから15時間20分の大移動(GREAT JOURNEY)!!。そしてバスタブ付きのシャワー室とトイレ、洗面所。汗を流し、成田空港で買ってきたウイスキーでこの日の反省会を二人で。そして23時過ぎには長い移動の疲れも有り爆睡したのであった。 ・・・つづく・・・

2018.06.01

コメント(5)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 金沢旅行 4日目

- (2025-11-12 17:42:15)

-