2018年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

目黒・雅叙園:『和のあかり×百段階段2018』へ(その2)

階段の格子天井の絵画を楽しみながら次の部屋へ。そして「草丘の間」へ。格天井の秋田杉及び欄間には礒部草丘の四季草花絵、瑞雲に煙る松原の風景が描かれています。障子建具は非常に手の込んだ面腰組子。数々の大舞台を沸かせてきたインスタレーションアート集団「MIRRORBOWLER」。国宝「姫路城」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」など数々の大舞台を沸かせてきた、光りの空間演出をするインスタレーションアート集団「MIRRORBOWLER」が日本画に囲まれた文化財を舞台に新作を発表。白と黒、陰と陽、光と影、生と死をテーマに妖艶な世界を創り上げています。 【画像引用:http://www.hotelgajoen-tokyo.com/event/wanoakari2018】奥から「草丘の間」を。話題のインスタレーションアート集団「ミラーボーラー」の新作。人は誰しも闇を持っていて、影がなければ光は成り立たない。そんなメッセージを投げかけているのだと。幾何学的そして曲線模様の燈籠。色彩豊かな光の滴。白黒の折り鶴の如きオブジェ。生と死をテーマにした作品は、隠の部分を蛇柄の二十面体で、陽の部分を華やかな蝶や花などで表現していると。中央のオブジェの中にはかんざし作家・榮氏による蝶が舞う。そして白の菊の如き花も榮氏の作品か。こちらにも光の滴が。人は誰しも闇を持っていて、影がなければ光は成り立たないと。そして静水の間へ。静水の間の天井画。静水の間には精密な切り絵作品が飾られていた。 【画像引用:http://www.hotelgajoen-tokyo.com/event/wanoakari2018】 切り絵作家 早川鉄兵氏の作品。美しい色彩、絵柄の燈篭。ズームで。切り絵作家の早川鉄兵氏「ヤマトタケルと伊吹山 三部作」。「トウメイ(toumei)」は切り絵作家の早川鉄兵氏とのコラボレーションで淡い水彩カラーによる色付けを施した、切り絵アクリルのオブジェを展示。第一部 伊吹山の神が化身した白猪との遭遇。愛らしい表情の動物たちと精密で大掛かりな切り絵。第二部 瀕死の傷を負いながらたどり着いた居醒の清水白鳥の切り絵。第三部 伊吹山の神との戦いに敗れ命を落としたヤマトタケルは、白鳥となって飛び立った。影も美しく。七宝作家 常信明子の作品。手まり寿司。写真家 米田 誠氏の作品。水面に映る夜の桜と赤い電車。シンメトリーの美。写真家 木藤富士夫氏の作品。面白い公園遊具のシリーズ。こちらも公園遊具。星光の間へ。照明作家 村松さちえ氏の作品。造形作家 川村忠晴氏の様々な作品。ウニ(海胆)であろうか。トゲトゲの中は こんなに美しいのです。「自然が作り上げたものがいちばん美しい。僕は極力それに手を加えずに作品をつくる。」 「作品を見てくれた人が身近な自然を自分なりに楽しむきっかけが生まれることがうれしい。」と語る造形作家・川村忠晴氏。これぞ真に鬼灯(ホウズキ)。落ち葉や木の実などの植物を使った灯りの作品を手掛ける造形作家。「草木のあかり」と題して。作品のひとつひとつから、川村氏の自然への敬意や愛情が感じられるのであった。暖かい灯りに照らされた空間は癒しの世界 。仄かな自然のあかり、 優しい灯りが隙間から。日本の秋をイメージさせる部屋。葉脈の美、和の光線。いつまでも佇んでいたい空間なのであった。Secret Woodの作品。カナダのジュエリーメーカーSecret Woodが作り出す指輪たち。木とレジンによるオールハンドメイドのその指輪はまるで世界の一部を閉じ込めたかのような美しさであると。ガラス作家 佐野曜子氏の作品。ガラス作家 津坂陽介氏の作品。中金硝子の作品。 ・・・つづく・・・

2018.07.31

コメント(0)

-

目黒・雅叙園:『和のあかり×百段階段2018』へ(その1)

中目黒での昼食会の後は、クラスメートのSさんを誘って、目黒・雅叙園で開かれている『アートイルミネーション「和のあかり×百段階段2018」~日本の色彩、日本のかたち~』を訪ねる。中目黒駅前からTXを利用して10分もかからずに目黒・雅叙園に到着。百段階段の夏の人気イベントで巨大な青森ねぶたから繊細なガラス作品の江戸切子まで、日本ならではの神秘的アート作品が約1,000点も展示されているのだ。2015年の開催以降、毎年人気を集めており、累計来場者数は23万人を突破したと。外国人客も多く今年も混雑しているとのネット情報。スムーズな入場のために、前売りチケットを購入してから行くのがおすすめであるとも。我々は、入口の自販機で入場券を1500円でそれぞれ購入した。そしてエレベーターに乗り『百段階段』へ。きらびやかに輝く見事なエレベーター。エレベーターには、外のドアも内部も全面に螺鈿(らでん)細工が施されていた。ドアを内側から。 エレベーターを降りると、目の前に麻の大きなのれんが掛かっていた。これをくぐると花火やホタルなどが描かれた涼しげな青の日傘の花が天井から開いていた。そして清涼感のあるの香りが辺りに。そしてエレベーターホール前のイルミネーション作品。ススキの如き雰囲気。造形作家 川村忠晴と鈴木茂兵衛商店の作品と。天井からは金魚ちょうちんが。仕事で何度となく訪ねた柳井の金魚ちょうちんを想いだしたのであった。入場受付でチケットを見せると、ビニール袋が渡された。百段階段は、宴席が行なわれた7部屋(畳の部屋)を99段の階段廊下で繋いでいる建物の為、靴を脱いでの見学になると。そして百段階段の前に。ちなみに現在残っている旧館は昭和6年に着工して昭和10年に完成した旧3号館。「百段階段」というのは、ここに残る階段の通称で、ケヤキ板の階段が微妙に角度を変えながら果てしなく続いていく感じになっていたのであった。 そして階段の天井にも多くの絵画が。階段手前で振り返ると数々の提灯も。階段の横には小さなこけしが布団の上で睡眠中。かわいらしく、愛嬌のある様々な表情をしたこけしたちに思わず笑みが。可愛らしい敷き布団の上で赤子がグッスリと。絢爛たる装飾を施された目黒雅叙園内の様子は「昭和の竜宮城」とも呼ばれ、ケヤキの板材で作られた園内唯一の木造建築「百段階段」(実際は99段)とその階段沿いに作られた7つの座敷棟宴会場の内の4つは、2009年3月16日に東京都指定の登録有形文化財(建造物)に「十畝(じっぽ)の間」、「漁樵(ぎょしょう)の間」、「草丘(そうきゅう)の間」、「静水(せいすい)の間」、「星光(せいこう)の間」、「清方(きよかた)の間」、「頂上(ちょうじょう)の間」、計7つ間を含む4棟の座敷棟(十畝、漁樵・草丘、静水・星光、清方・頂上)が登録されたと。まずは「十畝の間(じっぽのま)」へ。 入口には宝石・ブルーサファイヤのような輝きが。「錆和紙( さびわし)」和紙を手漉きする時に、金属の鉱物を混ぜ酸化反応させたものが錆和紙というらしい。伊藤咲穂氏の作品。とても紙には見えないし、美しすぎる灯り。津軽こぎんざし作家・山端家昌氏の作品。白糸の部分から光が透けるこぎん刺しのランプシェード。乳白色のアクリル板をこぎん刺し模様の糸の動きを立体彫刻のように組み上げたランプシェード「こぎんのあかりー重ね井戸枠ー」「十畝の間」は日本画家・間島秀徳氏が6年の歳月をかけた三部作の絵画を展示。幅6.8m 高さ2.2mにおよぶ大作。 【画像引用:http://www.hotelgajoen-tokyo.com/event/wanoakari2018】私のカメラでは入り切りません。青と白が飛び散り絡み合う絵。この色彩から真っ先に思い浮かぶのは、大海原や大河や銀河宇宙や、宇宙から眺めた地球の姿。中央部には三谷基氏の折花(おりはな)。1枚の紙を切って折り上げた美しい折花で5000個もあるのだと。急流の中の滝の如し。雪のかまくらの如きオブジェの中にこけしが。石巻こけし作家 林 貴俊氏の作品。「和のあかり×百段階段2018」の作品とともに様々なところで現れたこけし達。宮城県石巻市への観光客誘致のために、いつまでも形として残るお土産になるものをつくりたいという思いから、石巻こけしの制作をはじめたと。十畝の間の天井には前室に8面、本間に15面、合計23面の襖仕立ての鏡面に荒木十畝による四季の花鳥画が描かれている。 黒漆の螺鈿細工が随所に見られる重厚な造りの部屋。階段脇の小部屋には「麒麟」が。顔は龍に似て、牛の尾と馬の蹄をもつ中国神話に現れる伝説上の霊獣。照明作家・弦間康仁さんの長崎ランタンフェスティバル時の作品とのこと。家路につく麒麟の姿なのだと。壁に投影された影が優しい哀愁をにじませていた。この場所は昔の和風便所であった場所か。天井に描かれた扇の絵も照明に輝いて。次に「漁樵の間(ぎょしょうのま)」を訪ねる。今回のために制作された青森ねぶた「竹取物語」。3流派による完全新作の共同作品は地元青森でも実現しない特別なものだと。 【画像引用:http://www.hotelgajoen-tokyo.com/event/wanoakari2018】 青森ねぶた祭り最終日の海上運行の様に水面に浮かぶ「ねぶた」をイメージした幻想的な作品。平安時代に誕生した「竹取物語」の世界を美しく創り上げています。ねぶた師・手塚茂樹さんの「帝」、北村春一さんの「かぐや姫」、立田龍宝さんによる「武者」。手塚茂樹さんの「帝」、北村春一さんの「かぐや姫」。手塚茂樹さんの「帝」。立田龍宝さんによる「武者」。「漁樵の間」の室内はすべて純金箔、純金泥、純金砂子で仕上げられ、彩色木彫と日本画に囲まれた絢爛豪華さは圧巻。床柱は左右ともに巨大な檜で、中国の漁樵問答の一場面が彫刻されている。格天井には菊池華秋原図の四季草花図、欄間には尾竹竹坡原図の五節句が極彩色に浮彫されている。日本画と紅葉の共演。格天井には菊池華秋原図の四季草花図。床柱は巨大な檜で、中国の漁樵問答の一場面が彫刻されているのだと。 ・・・つづく・・・

2018.07.30

コメント(0)

-

白桃

今年も長男のパートナーの御両親が岡山から高級白桃を送って下さいました。真っ白な段ボールには『岡山の桃 Peach』の文字が。箱を開けてみると大玉の白桃が白い二重の『フルーツキャップ』に包まれて鎮座。桃といえば、普通ピンクに色づいたものを想像しますが、桃太郎で有名な岡山の桃は「白」。しかも、これは最上級はクリーム白色なのです。縫合線(割れ目)の頂部が淡いピンク色に。まんべんなくうぶ毛が生えて。形はいびつでなく、縦に入った割れ目を中心に左右対称でバランスが取れて。そして早速、ご馳走になりました。果肉も白く、繊維質がほとんど感じられない極上のなめらかさ。香りは花の香りのような得も言えぬ甘い香り。そして滴る果汁。味は…かなり繊細の美味そのもの。種に近い中心部分は強い桃色を。岡山のS様、いつもいつもお心遣いありがとうございます。大玉の白いジューシーな実を頬張りながら、この危険な猛暑を乗り切りたいと思います。そして7/7~8にかけての『西日本豪雨』で被災された方々に、台風12号の更なる被害が及ばぬ事を祈るのみです。

2018.07.29

コメント(0)

-

渋谷~中目黒でランチを

この日(7/24)はJR渋谷駅経由で中目黒まで。久しぶりに、高校時代のクラスメート4人での昼食会へ。小田急線、田園都市線を利用して渋谷駅まで。チョット待ち合わせ時間には早いので渋谷駅前を散策。広場に人集りのある場所が。その前にいたのが忠犬ハチ公像。飼い主の帰りを渋谷駅で待ち続けた秋田犬「ハチ」。渋谷駅前には、ハチの銅像が「忠犬ハチ公像」として設置され、渋谷の待ち合わせ場所のシンボルとなっているのです。「ハチ」は1923年秋田県で生まれた雄犬で東京帝大教授上野英三郎氏の飼い犬。上野氏が急死した後も約10年間の間、渋谷駅前で主人の帰りを待つ姿が美談となったことは有名。像が設置されている広場に繋がる渋谷駅の玄関口には、「ハチ公口」という名称がつき、渋谷のスクランブル交差点につながる人通りの多い場所。再建当時は駅前広場の中央に鎮座していた忠犬ハチ公像であるが、1989年(平成元年)5月に駅前広場が拡張された際に移動され、同時にそれまでの北向きから東向き(ハチ公口方向)に修正され、駅の出口の方向へハチの顔が向く形となったと。また、像の台座の高さも像に触れやすい高さに変更されたのだと。渋谷駅前広場、ハチ公の向かいにある緑色の電車。昭和29年10月から昭和45年3月まで東横線として使用されていた超軽量電車5000系の第1号車。飲食は禁止だが、車内に入り休憩することもでき、「青ガエル」の愛称で親しまれている。現在は観光案内所として英語のできるスタッフが常駐。日本語、英語、中国語、韓国語の観光案内のパンフレットも置かれていた。電車を正面から。「渋谷⇔櫻木町」の行き先案内板が。渋谷のスクランブル交差点。渋谷のスクランブル交差点は、1日に最大約50万人が通行する世界最大級の交差点。1回の青信号で横断する人の数は、最大なんと3,000人!実はこのスクランブル交差点が今外国人観光客から大きな注目を集めていると。これだけの人数が同時に通過してもぶつからず、お互いがうまく避けあって渡る光景が外国人観光客の評判を呼び、今多くの外国人観光客から注目をあつめるスポットとなっているのだと。なるほどこの日も、多くの外国人観光客がスクランブル交差点を撮影している光景に出くわしたのであった。「地球のうえにあそぶこどもたち」は、渋谷区政70周年を記念して2002年に置かれたと。なぜか子供達全員が裸。冬は寒そう!!『「渋谷区くみんの広場」は、渋谷を「わが街と誇れる渋谷」とするために、渋谷を愛する人々が一体となって、この街に受け継がれている自然とやすらぎを享受し、そして区政進展の一助となるよう開催されています。世界連邦渋谷区連合会は、昭和26年(1951年)区民により設立され、世界各国が世界連邦政府の下で、世界の平和と人権を守っていこうとする世界連邦理念の普及活動を行っています。渋谷区は昭和35年(1960年)に「世界連邦都市」を宣言し、さらに、区制施行70周年の節目の年に当たる平成14年(2002年)には、21世紀を展望し、高い自治意識の下に、平和・国際都市としての一層の発展を、区と区民相互の連携と協働により目指すため、10月1日を「平和・国際都市渋谷の日」とする条例を制定しました。ここに、今日の渋谷を築いた先人に感謝しつつ、平和で豊かな未来に向けて渋谷が活力を生み出していく象徴として「平和・国際都市 渋谷の碑」を設置します。平成15年(2003年)11月3日 渋谷区くみんの広場実行委員会 世界連邦渋谷区連合会』日本庭園も。ハチ公口脇の壁にあった「4m×15mの陶板のレリーフ」中央のハチ公のまわりを大小20匹ほどの秋田犬の家族が取り囲んだデザインになっている。そして東横線に乗り、中目黒駅南口改札で12時前に待ち合わせ。皆さん、年齢もあり非常にPUNCTUAL。訪ねた店は、学友が行きつけの、中目黒の線路沿いの高架下にあるレストラン『ASADOR DEL PRADO(アサドール・デル・プラド)』ドラマやPV、映画のロケ地としても使用される「アサドール・エル・シエロ(六本木)」の姉妹店とのこと。『ASADOR DEL PRADO(アサドール・デル・プラド)』からするとスペイン料理の店であろうか。『牧場のバーベキュー屋』の意味?プラド(PRADO)は以前訪ねた、スペイン・マドリードにあるプラド美術館と同じ?。でもイタリアン風レストランのようでもあったが。入店時は中国の若者が団体で食事中で混雑していたが、店を出る時には下の写真の如くに。 カジュアルな雰囲気に、打ちっぱなしの壁、天井の高さがスタイリッシュな空間を演出。最初にスパークリングワインが。LINEでやりとりはしているものの久しぶりの再会に乾杯!私はこれだけでは我慢できずに生ビールを追加オーダー。そして、自家製和牛ハンバーグプレート(スープバー/ドリンクバー付き サラダ付き)を注文。外はこんがり、中からジュワッと溢れ出す肉汁がとてもジューシーな逸品をこれも美味なタレを付けて。この日に参加できなかったマドンナAさんの検査結果は?また自らの健康状態、先生、親、子供、孫の話、そして離れた場所にいるクラスメートの話等々アッと言う間の1.5時間。そして仕上げはフワフワのかき氷を。以前、NHK『ためしてガッテン』でやっていたフワフワのかき氷の作り方を想い出す。確か??冷凍庫から出した氷を電子レンジで30秒ほど加熱した後、 表面全体がぬれるまで放置(3~5分が目安)してから専用?かき氷機でと。こうすると、氷が、帯状で長さ出来、積み重なったとき、間にすきまができ、フンワリとするんだと・・・・・。また氷はゆっくりと凍らせたものを使うとか、僅かに砂糖を混ぜた氷を作るとか・・・。そしてフワフワかき氷を楽しんだ翌日の水曜日、7月25日は『かき氷の日』であったのです。日本かき氷協会が制定したのだと。夏氷(かき氷のこと)の日とも呼ばれていると。「な(7)つ(2)ご(5)おり」の語呂合わせとのこと。Mさん、食事会そして少人数のクラス会の幹事、ありがとうございました。同じクラスで学んだ古い友人と出会えるのは本当に素晴らしいこと私には青春を共にした仲間たちは、代えがたい宝物のような存在なのである。今年も秋には農宴をいつもの様にやりたいですね。LINE参加者がもっと増えると更に楽しいですね。Mさん、クラスの仲間にもう一度招待状の発信をお願いいたします。Sさん、先生の健康状態のフォローをよろしくお願いいたします。アクセスいただいた皆様、暑さ厳しき折お身体ご自愛ください。そして日本に迫りつつある台風12号による被害が少ないことを。

2018.07.28

コメント(0)

-

ハス(蓮)の花を見に、大船フラワーセンターへ(その2)

更に大船フラワーセンターのハスの花を楽しむ。『絢爛華(けんらんか)』花弁の形が狭く先端が尖っていた。花片のピンク色のアンジュレーションが見事。『花雲薄紅(かうんうすべに)』外側の花片の先端が僅かに薄紅色。『紅之輝(べにのかがやき)』『皇居和蓮(こうきょわれん)』皇居の蓮池に自生していると言われている蓮とのこと。『碧睡蓮(へきすいれん)』『白虹(はくこう)』この花はカールした八重咲きの花びらが特徴。月光の下で出来る淡い色の虹のことを白虹というのだと。花の名前はこれに由来すると。『淡麗(たんれい)』『朱雀の舞姫(すざくのまいひめ)』花はやや大型、花弁は白の地色にアントシアニンが全面に中程度に分布し、開花の早晩が花の観賞時期。『常楽(じょうらく)』『常楽』の蕾。『喜上眉梢(きじょうびしょう)』濃いピンクの花色で一重咲き。『玉葉黄(ぎょくようき)』黄ハスの「武漢黄蓮」から育成された品種で、2011年に品種登録。花はやや小さく,八重咲き。花弁の先端は尖りが無く、花色は黄淡。『輝呼(てつこ)』『朝香(あさか)』そして園内の別の花の散策に。『のりうつぎ(みなずき)』枝の髄(ずい)を抜くと空洞ができるので「空木」の名がついたと。「のり」は、樹皮の内皮をはいで水につけて粘液を出させて、それを和紙を漉(す)くときの 糊として使ったことから。白のフロックスか?『オミナエシ(女郎花)』「おみな」は「女性」の意味、「えし」は古語の「へし(圧)」で他の美女を圧倒する美しさから名づけられたとのこと。よって美女の中の美女ということ。風に揺れる黄色のたおやかな姿が他を圧倒するほどの美女を連想したのでしょうか。ズームで。「さを鹿の 己が棲む野の 女郎花 花にあかずと 音をや鳴くらむ」 金槐和歌集 源実朝「森の小道」入口。そしてバラ園入り口に。花のピークは既に終わっていたが、まだ多くの花が残っていた。『ガルテンツァーバァ’84』『ニコール』『マイナーフェアー』『ミラベラ』『チャールストン』『ゴールドマリー’84』『サマーウインド』『ジョージベスト』『ローラ』『のこぎりそうもどき』花の周辺には紅色で雌性の舌状花が5枚つき、中央には白色の両性の筒状花が半球状に。芝生広場の花壇。朝顔、夕顔のトンネル。『夕顔』の花夕顔(ユウガオ)の実を細長い帯状に剥いて加工したものはかんぴょう(干瓢)と呼ばれ、巻き寿司や汁物などに使われ食用にされるのです。『チュウキンレン』『黒松の盆栽』『ヤマユリ』小型の『ひまわり』『ケイトウ』『メランポディウム』赤の『サルビア』『ペンタス』『コリウス』そして最後に蓮の葉のシャワーの光景を楽しんだのです。茎の根元から入った水が、葉の先端の節々から放射状に噴き出し涼感を醸し出していた。蓮は、地下茎が肥大化したレンコンの部分の穴が茎を通じて葉までつながっているのだと。茎を途中で切り取り、そこに水道のホースをつないで下から水を送っているのです。葉は、そのままでは水が噴き出しませんので、周辺を少し切り取って血管のような葉脈を露出させ、そこから放射状に水が噴射するようにしているのでは。こちらはハスの葉に貯まった水玉。以前、別の場所で木の葉の中央から空気がボコボコと噴き出す姿を見たのです。 ・・・END・・・

2018.07.27

コメント(0)

-

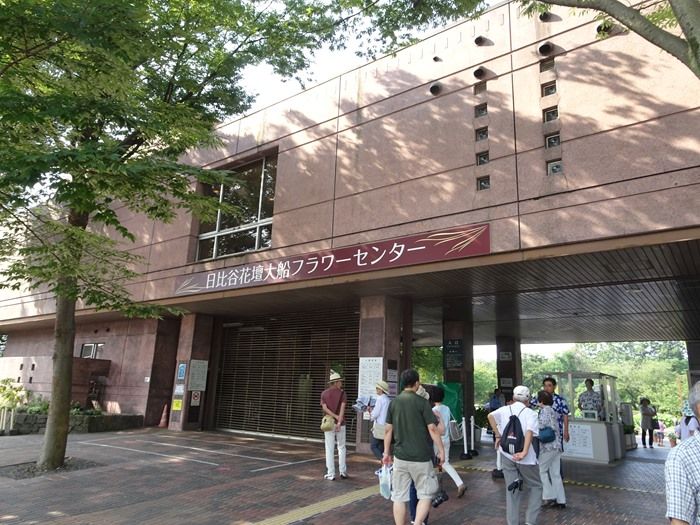

ハス(蓮)の花を見に、大船フラワーセンターへ(その1)

先日早朝(7/16)に車で「神奈川県立大船フラワーセンター」を訪ねました。平成30年4月1日 大船フラワーセンターは「日比谷花壇大船フラワーセンター」の愛称でリニューアルオープンしたのです。この日の目的の花は蓮の花。前日のニュースでやっていたのです。センター前には既に行列が。ハスの花は早朝に開くことから、この連休中は通常より2時間早い午前7時に開園なのです。シルバー割引で150円を払って入場。大船フラワーセンターの案内図。園内に入ると様々な種類の鉢植えのハスの花が開花中。展示中のハスの種類リストを頂いたので、それを頼りに観賞。『友誼牡丹(ゆうぎぼたん)』花の色は淡黄で花の形は八重でボタンの花の様な形から。反対側から。アメリカのキバナハスと中国のハスとの交配種。友誼とは友情のこと、中国語っぽい命名。『淡麗(たんれい)』『喜上眉梢(きじょうびしょう)』スイレン池の奥のハスの群生池の花はほぼ終了していたが所々に。『大賀ハス』。花びらの先には西洋ミツバチが。大賀ハスとは、昭和26年、千葉市の東京大学農学部検見川厚生農場で、ハス博士といわれた故「大賀一郎」博士(当時関東学院大学教授)が、縄文時代に咲いていた古代ハスの種3粒を発見し、そのうちの一粒の開花に成功したものです。蕾も。開花から4日間の短くも美しい神秘的な姿。これは開花から2日目?3日目?スイレン池の水面は朝の陽光に輝いて。白の睡蓮が開花中。睡蓮(スイレン)の語源は、「睡(ねむる)蓮(はす)」に由来し、朝から14時頃まで花を咲かせ、陽射しが弱くなると、花を閉じて眠ってしまうからと。水面から花までの距離が微妙に異なるのは開花からの日にちの為か?ちなみに花言葉は、「清純な心」・「甘美」・「優しさ」・「信頼」・「純情」・「信仰」・「純粋」 ・「潔白」なのだと...。睡蓮は、蓮と違って西洋風な感じが。睡蓮の葉は一箇所切込みがあるのが特色だが、蓮の葉は切り込みがなく丸い葉。植物図鑑的にはスイレンというのは載ってないそうです。和名はヒツジグサ(未草)。「未の刻(午後2時)」に咲くからなのだと。丸い葉の間から蕾が顔を出し咲く。白さがまぶしいほど。パーゴラ(日陰棚)の藤の木には大きな実が。薄紫色した藤の花はおなじみですが、実はあまり注目されていないようです。マメ科植物のため、かたちがインゲンのさやに似ています。『高領布(こうりょうきん)』『ヘリーズジャイアント』は膨らんできた花托のみの姿で。良く見ると花托の上のほうにハスの種子ができているのが見えます。『アルバ グランディフロー』花托の周りの白い部分が雄蕊(おしべ)。雌蕊(めしべ)は花托の上に飛び出している部分。雌蕊の数だけ実がなります。この数は花ごとに異なります。美しい芸術作品。雌蕊の数は16個。『漢蓮(かんれん)』は盛りは過ぎて。わが国在来の白蓮系八重咲き品種。その中では最も小型であると。『明美紅(めいびこう)』は務めを終えて花托も枯れて。花は明るく美しい紅色のハス、まさにこの品種にぴったりの名前であると・・・・。『玉鶯(ぎょくらん)』『ミセス スローカム』『舞妃蓮(まいひれん)』の蕾アメリカの黄花ハス「王子蓮」と日本の「大賀蓮」を交配して作り出した品種。今年も鵠沼の蓮池で見た品種。ハスの実も顔を覗かせて。ピンクの睡蓮。朝露?それとも噴水の水を付けて。 ・・・つづく・・・

2018.07.26

コメント(0)

-

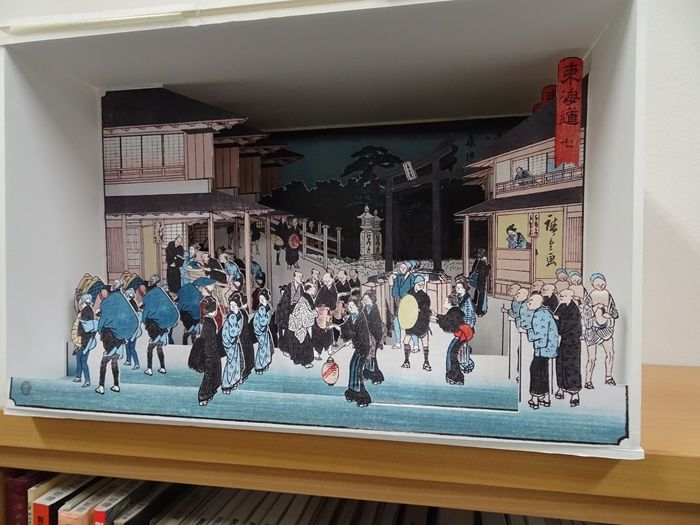

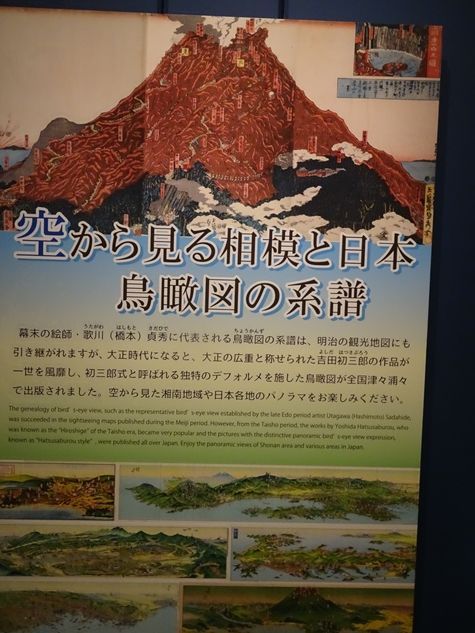

藤澤浮世絵館・「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」展へ(その5)

「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」の観賞を終えライブラリー&パネルコーナーへ。 「初代歌川広重 東海道五十三次 藤沢(隷書東海道)」の遠近法を企図した立体浮世絵。藤沢市・藤澤浮世絵館案内パネル。「主要な絵師の生没年と系譜」。「絵師の系譜」歌川豊春を祖とする浮世絵界の最大派閥である歌川派。歌川広重、歌川豊国、歌川国政、歌川国芳…。歌川派の有名絵師は例を挙げたらきりなし。歌川派は豊春の門人であった豊国と豊広から大きく広がって行った事が解るのであった。有名な絵師なら数名は解ったが、大半の絵師は聞いたことも見たこともありませんでした。「初代歌川広重 東海道五十三次之内 藤沢 遊行寺(保栄堂版)」。「歌川広重 東海道七 五十三次の内 藤澤(四ツ谷の立場」。浮世絵版画が出来るまでの説明コーナー。浮世絵(木版画)を作る道具たち。彫刻刀、刷毛、バレン、ブラシ・・・・。浮世絵の出版の構造と役割。浮世絵制作最大の特徴は、出版社にあたる版元の指示のもと、絵師、彫師、摺師の分業体制にある。特に、錦絵のような多色摺になると、彫と摺に今では考えられないほど緻密な手間ひまをかけていた。絵師がイメージした世界を具現化するには、彫師、摺師の名人芸ともいえる高い技術が不可欠なのである。浮世絵版画のできるまで。浮世絵の場合、特徴的なのは、この「下絵を描く」、「版木を彫る」、「紙に摺る」という3つのプロセスが、それぞれ専門職として分業化されている、という点。各プロセスごとに、「絵を描く専門家」、「版木を彫る専門家」、「紙に摺る専門家」がいて、順に絵師、彫師、摺師と呼ばれているのだ。絵師は、版元の依頼を受けて下絵となる「画稿(がこう)」という下絵を墨一色で描き、次に決定稿となる「版下絵」を制作する。彫師は、版下絵から主版を彫り、数枚複写したもの(校合摺)に絵師が色ごとに朱色で指定して行く。絵師の「色さし」に沿って「色版」を彫る。浮世絵では顔や頭髪の彫に最も高度な技術を要したが、絵師による版下絵は簡単な線で描写された程度である。髪の毛の1本1本に至るまで、細部の彫については彫師のセンスと力量に委ねられていた。色版のずれを防ぐため最初に基準となる主版を、次に色版の順に摺り重ねた。色版は仕上がりの美しさを優先し、摺り面積の小さい色の順に、薄い色から優先して摺られた。絵と色毎の版木(右)-1絵と色毎の版木(右)-2そして神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)の完成。『「神奈川沖浪裏」は、葛飾北斎の名所浮世絵揃物『富嶽三十六景』全46図中の1図。「凱風快晴」「山下白雨」と合わせて三大役物と呼ばれる同シリーズ中の傑作で、画業全体を通して見ても最も広く世界に知られている代表作。さらに加えて、世界で知られる最も有名な日本美術作品の一つでもある。凶暴なまでに高く激しく渦巻く波濤と、波に揉まれる3艘の舟、それらを目の前にしつつ、うねる波間から遥か彼方にある富士の山を垣間見るという、劇的な構図をとっている。一筋一筋の水の流れ、波濤のうねり、波に沿わせた舟の動き、富士山のなだらかな稜線といったものはすべて、幾重にも折り重なる対数螺旋の構成要素となっている。』パソコンコーナーも。藤沢市の江の島、遊行寺の浮世絵が衝立で。「 歌川芳員 東海道五十三次之内 藤沢(東海道五十三會)」『歌川芳員の東海道五十三次会は各地の説話をユーモアある表現で描いています。藤沢では、若侍と馬が囲碁を打っています。これは、鬼鹿毛乗馬の段を戯画として描き替えたもので、横にいる女性は照手姫でしょう。馬の浴衣が轡(くつわ)なのがご愛嬌です。』東海道名所案内雙陸(すごろく)。藤沢市藤沢浮世絵館所蔵作品集も販売中。そして展示会場を後にしたが、7月31日から全てのコーナーにおいて展示品の全部又は一部の入れ替えが行われるとのことなので、もう一度訪ねたいと思ったのであった。そして藤沢浮世絵館のエレベータホール、通路に展示されている浮世絵の部分拡大絵を写真撮影。「月岡芳年 今様げんじ江之嶋兒ヶ淵」『月岡芳年(1839-1892)は、歌川国芳の門人で、国芳の武者絵の画風を受け継ぎ、怪奇画、歴史画を得意とします。作品は「源氏絵」で、『偐紫田舎源氏』の主人公、光の君が江の島へ訪れ、稚児ヶ淵で海女たちの鮑取りを見物しているという見立絵です。版の色数も多く、空摺(からずり)の技法も入念に駆使されています。大判縦3枚続。制作時期:元治元年(1864)5月。』「二代歌川国貞&二代目広重 合筆 東海道名所之内 江之島 文久三年四月」『将軍が江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑(あわび)を取ってくるようすを上覧している場面。ただし、実際に家茂が上洛の途中で江の島へ寄った事実はなく、江の島にゆかりの源頼朝に仮託したものと。画面中央の波を境に、陸上のようすを二代広重が、海中のようすを二代国貞が描いており、人物が得意な二代国貞、風景描写に長けた広重が、それぞれの手腕を発揮しています』 「作者不詳 相州江ノ嶋弁才天上下ノ宮己巳年御開帳繁栄之全図」:文化6年(1809)『表題に弁財天開帳のことが正確に書かれているのは、浮世絵の中でもこれのみです。しかも全体的な雰囲気として浮世絵的要素は少なく、そして江の島自体が大きく描かれ神社と道がはっきり描写されているところから、絵図的役割を果していたことが言えます。』「初代歌川広重「東海道五十三次 藤沢(隷書東海道)製作時期1847~1852年。夜の藤沢宿、遊行寺橋界隈のにぎわい。「歌川芳虎 鎌倉七里ヶ浜ヨリ江の嶌遠見」天保年間(1830-44)『江の島詣を終えた一行でしょうか。一人の女性が投げ入れた銭を拾うために子どもたちが荒波に飛び込んでいます。ウシの背に乗った女性は脇に立つ女性から煙管に火を移してもらっています。ウシの背には鞍がつけてあります。』「歌川芳形 東海道 藤澤(御上洛東海道)」文久3年(1803)『この絵は馬方が飾り付けを付けた馬の足の具合を見ているところでしょうか。行列はすでに宿場を抜けようとしていて、馬がそちらを見据えている様子が印象的です。背後にある緑の三角は大山です。』「初代歌川広重 冨士三十六景 相模江之島入口」「三代 歌川豊国(国貞) 東海道名所之内 鎌倉七里が浜乃風景 」『文久3年(1863)の十四代将軍家茂の上洛を意識して出版された東海道シリーズで「上洛東海道」と言われているものです。菅笠(すげがさ)を被った旅装束の女性が、若い娘が引く牛に乗り、七里ヶ浜の浜辺を悠々と行く様子が描かれています。』「魚屋北渓 江島記行 兒ヶ淵」天保初期頃。『遠眼鏡(とおめがね)で江の島からあたりを眺望しているところですが、「冨士大山道中雑記 附江之島鎌倉」(天保九年)に江の島の茶屋に休息して「此所都て絶景之所也、茶屋所々に有之、家毎遠眼鏡之、相州三浦三崎其外七里ヶ浜等眼下に見下し、漁舟、鮑取の舟、相見へ、極景色宣しき所也」とあり、遠眼鏡で絶景を眺めることがよく行われていたことがわかります。また図柄には波の線や岩肌、あるいは男の着物に銀泥を用いるなど、摺物(すりもの)らしい豪華さを出しています。そして岩にくだける荒波の描法は師匠北斎の「冨嶽三十六景」などの表現方法に共通していますし、その色調は同じく「神奈川沖波裏」のそれを連想させます。』「歌川広重 富嶽三十六景 相模七里か浜」鎌倉・七里ヶ浜から西、小動岬(こゆるぎみさき。腰越(こしごえ)の辺り)と江の島。その間に見える富士は東海道を西へ西へと歩みを進めるに従い、次第に迫ってくるのだ。「喜多川歌麿 風流四季の遊 弥生の江之島詣」享和年間(1801~04)頃『この作品は商家の女房が伴の若者を連れて江の島詣に出かける姿を描いたもので、菅笠(すげがさ)をかぶり黒襟(えり)のコートを着て手甲(てっこう)をした女房と天秤(てんびん)で荷物を振り分けて肩にかけた従者の姿は、当時の近場の旅の典型的なスタイル。』エレベーターホールには横浜美術館で開かれる「モネ それからの100年」のポスターが。そしてこんな運転免許自主返納のポスターも。『帰らぬ人より返す人』と。私はいつ?そしてあなたは?そして帰宅してから、市立図書館から2冊の本をネット予約して現在、復習中です。『初三郎と同時代には彼の作品を模した鳥瞰図作家が多数いたが、初三郎作品には模倣作との決定的な違いがあった。それは彼が鳥瞰図製作の際に該当地の風土や歴史を事前に調査し、さらに現地に入って踏査写生および取材を行っていたことである。全国各地で現在有名になっている観光名所、景勝地には初三郎が踏査取材中に見いだし作品中で発表した所も少なくない。』と。『また戦後の代表作「HIROSHIMA」では、原爆投下後まもない広島市へ入り、5ヶ月におよぶ取材で被爆者300余名からの証言を得て、原爆八連図とよばれる作品に仕上げた。原爆投下の瞬間を描いた作品は、被爆者の証言のリアルさが全面に出たものである。関東大震災の鳥瞰図と合わせて、初三郎と彼の鳥瞰図のジャーナリズム性がわかる。』と。 ・・・完・・・

2018.07.25

コメント(2)

-

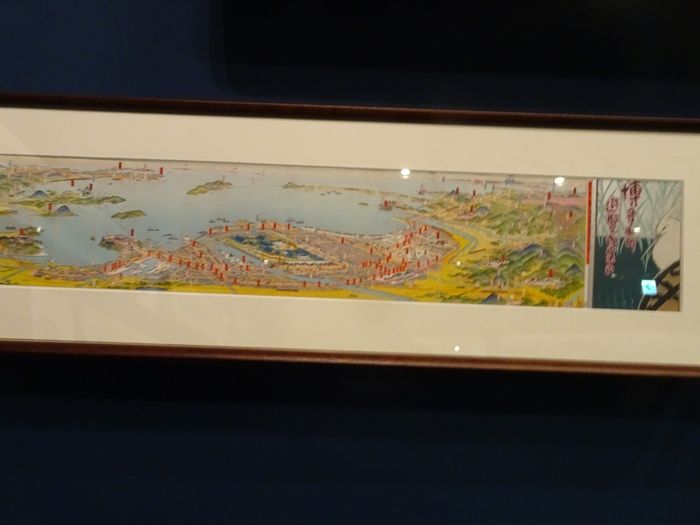

藤澤浮世絵館・「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」展へ(その4)

更に「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」を展示を楽しむ。「吉田初三郎 水野旅館を中心とせる博多名所遊覧図絵」昭和2年(1927)『博多湾を中心に、博多の街の観光名所を細かに紹介していますが、その中心にひときわ大きく、この図のスポンサー、東中州の「水野旅館」が描かれています。』「吉田初三郎 天草全島名所交通鳥瞰図」昭和7年(1932)『天草の島々は現在、雲仙天草国立公園となっています。ゆったりとした島々の間に、リズミカルな航路線が美しい絵図です。』「吉田初三郎 鹿児島市鳥瞰図」昭和10年(1935)『港を中心とした鹿児島市街の図。おだやかな桜島を遠景に、官公庁や図書館公会堂などが細かに描かれています。「吉田初三郎 景勝の長崎」昭和9年(1934)『長崎港を中心に描かれた観光地図。手前の造船施設や港に浮かぶ舟の姿など、原爆被害を受ける以前の様相を伝える貴重な資料です。』立神の海岸には立派なドッグ(造船施設)は現在も変わらず、三菱重工の造船所があります。「吉田初三郎 小樽市鳥瞰図」昭和6年(1931)『港を囲むように広がる小樽の街並みは、「手前に海、背後に山」を理想とした初三郎好みの地形となっています。昭和初期の小樽は、貿易港を備え持つ経済都市として発展し、当時の札幌より人口が多かったそうです。特に、色内地には、日本銀行を初め金融機関が集中し「北のウォール街とも称されました。』小樽港の周辺を接写で。「吉田初三郎 上川町鳥瞰図(国立公園大雪山層雲峡)」昭和27年(1952)『「旭川市を中心とせる名所交通鳥瞰図」で描かれていた層雲峡を北側から見る視点で描いています。右手前には上川町の街並みが描かれ、後景に層雲峡と大倉山がそびえています。』赤い屋根の層雲閣周辺を接写で。「吉田初三郎 炭都飯塚市鳥瞰図」昭和8年(1933)『福岡県飯塚市は筑豊炭田の主要な炭鉱があった街で、炭都と呼ばれていました。市内にはいくつもの鉱業所が描かれています。』「忠隈鉱業所」の文字が。筑豊の象徴二連ボタ山の麓に広がる「住友忠隈炭鉱」の姿が。「吉田初三郎 琵琶湖名所鳥瞰図」昭和元年(1925)『左端の浜大津(太湖汽船の本拠地)を起点に、琵琶湖をすべるように行き交う客船「みどり丸」と「竹生島丸」の遊覧航路をえがいています。』比叡山の根本中堂の姿が。『吉田初三郎 小田原急行鉄道沿線名所案内』昭和2年(1927)ボタンを押すと沿線の名所の説明箇所にランプが。「吉田初三郎 小田原急行鉄道沿線名所図絵」昭和2年(1927)『小田原小田急線の開通に際して造られた絵図。図中の線路は新宿から小田原まで一直線にデフォリメされています。』1929年に開通する江ノ島線も、既に点線で描かれています。59「吉田初三郎 大連」の表紙は大連埠頭の絵画。㊵「吉田初三郎 朝鮮金剛山交通大鳥瞰図」昭和4年(1929)「吉田初三郎 鳥瞰図」」数々(複製)㊶「歌川貞秀 富士山真景全図」嘉永元年(1848)鳥瞰的な画法が得意な歌川貞秀ならではの、富士山をほぼ河口の真上から描いた作品。「吉田初三郎 湘南電鉄沿線名所図絵」昭和5年(1930)湘南電気鉄道は京浜急行電鉄の前身の一つで、大正14年(1925)に会社設立。昭和5年(1930)4月1日に、黄金町駅-浦賀駅間、および金沢八景駅-湘南逗子駅の路線を標準軌で開業横浜~浦賀間で営業を開始した際の発行絵図です。金沢八景駅から2本に分かれる湘南電気鉄道。「湘南電気鉄道 デ1形」京浜急行電鉄の前身のひとつである湘南電気鉄道が昭和5年(1930)4月、開業のために25輌用意した川崎車輌製セミクロスシート車。神奈川県の鳥瞰図・神奈川観光図絵。東京湾の上空から、横浜~三浦半島方面。相模湾沿岸と大山、箱根方面。「京浜・湘南電鉄沿線案内図絵」『湘南電鉄は1933年4月には品川-浦賀間で京浜電気鉄道と相互に直通運転を開始しました。しかし横須賀線の延伸による競合などにより合理化をせまられ、1941年11月に資本関係があった京浜電気鉄道、湘南半島自動車との三社合併を行い、湘南電気鉄道は解散しました。合併後の京浜電気鉄道が現在の京浜急行電鉄の前身です。』 ・・・つづく・・・

2018.07.24

コメント(0)

-

我がブログアクセス数:200万回を通過

藤澤浮世絵館・「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」展へ のブログアップ継続中ですが昨日も早朝に我がブログにアクセスすると、アクセスカウンターの数字が1,999,365回と200万回に近づいていることに気がついたのです。時間は早朝5:00過ぎ。そして暑くならぬ前にと、我が農園にミツバチ嬢の世話をしに向かう。そして我が趣味の養蜂場にて、Iphonesでブログを覗き込むとカウンターの数字が既に1,999,999を表示していたのです。そして遂に2,000,000回を通過。時間は6:54。養蜂場から帰宅してパソコン画面を立ち上げての、この時間のアクセスレポート画面です。昨年末の時点では1,500回~2,000回/日でしたが、今年に入り何故か?2500~3000回/日と数字が上昇し、5月頃から更に増え3,000~5,000回/日以上のアクセスを頂いている日がある事が解るのです。6,000回/日を超える日も出て来ました。ブログを開始したのは10年前の2008年4月。最初のブログは2008.04.06 「太陽光発電工事開始」でした。開始日の2008.04.06から今日までの日数です。年月数10ヶ年3ヶ月16日、延べ3,759日なのです。そしてブログアップ回数は3,751件となっています。経過日数は3,759日ですのでその数字に近い数字になっています。開始初期の1年は1日に2件のブログアップや、空白の日もあったのです。そしてその後は、毎日1件の皆勤賞が続いています。我がブログの画面です。現タイトルは「JINさんの陽蜂農遠日記」 です。いずれも趣味の陽:太陽光発電蜂:養蜂農:農園遠:国内&海外旅行などの遠出に関する「備忘録」なのです。年を重ねるにつれ、記憶力も下がり、前日の行動さえも忘れてしまうことが多くなりました。その為の日々の「備忘録」であり、海外旅行を初め旅行のブログは、帰宅後に訪ねた場所を復習しその場所の歴史等をネット情報から自ら復習し書き留めて置く場なのです。 そしてこの場所に旅行を計画されている方の、事前の情報として少しでもお役に立てば幸いなのです。 最近のブログリストです。先月の2018年6月も皆勤賞を継続しました。ブログをアップすると、日にちの文字が紺の太字に変わるのです。そして今月7月も毎日アップしています。そして昨日のアクセスレポートです。昨日は5,145アクセス、すでにアクセス回数は2,003,374回となっていました。150万回通過時と同様ですが、これからも毎日の出来事を『つれづれなるままに、日くらしパソコンにむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ』 の精神で、あくまでも「備忘録」を主眼として、「継続は力なり」の精神でこのブログを書き続けて行きたいと思っています。文章の表現力も乏しく、誤変換や、内容を理解しにくい表現箇所も多々あると思いますが、我が儘にもあまり「読んで頂く」事を意識せず、あくまでも『自分を表現するツール』として日々のブログを書き続けて行きたいと思っているのです。本日のアクセスありがとうございます。

2018.07.23

コメント(0)

-

藤澤浮世絵館・「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」展へ(その3)

そして漸くこの日の目的の展示会「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」のコーナーへ。江戸時代に起源があると言われている鳥の目線で描かれた「鳥瞰図(ちょうかんず)」。展示会では、大正から昭和初期にかけて流行し、大正広重と異名をとった吉田初三郎の日本全国の観光絵図が並ぶほか、今年が明治150年にあたることから三代歌川広重が文明開化期の東海道を描いた「東海名所改正道中記」も展示されている。作品数は全64点。吉田初三郎は、明治17年(1884)に現在の京都市中京区に生まれた。幼い頃から絵が好きであった初三郎は、友禅の図案工などを経て、洋画家を志して関西美術院長の鹿子木孟郎に入門します。しかし、師から商業美術家への転身を勧められたことや、大正2年に刊行された京阪電車の沿線案内図が、学習院普通科の修学旅行で男山八幡宮を訪れた皇太子(のちの昭和天皇)の賞賛を受けたことから、パノラマ風の観光案内図の製作を手がけるようになる。初三郎が描いた、左右の端をU字型にまげ大胆なデフォルメを施した独特の絵図は、「初三郎式鳥瞰図」と呼ばれ、鉄道旅行の発達に伴う観光ブームの中で人々の人気を博したと。鎌倉江之島図(上)と「鎌倉と江の島」(下)。「東海道勝景従日本橋至荒井 東海道勝景従白須賀京都迄一覧」『東海道を描いた大判3枚続の作品を2つ繋げて絵巻にしたものです。右側は日本橋から荒井宿(新居)まで。左側は白須賀宿から京までを鳥瞰的に描いています。道を湾曲させ、各宿場や名所を織り込み、東海道を6枚の画面に収めてしまう技法はのちの吉田初三郎の鳥瞰図に繋がるものといえましょう。』「歌川芳員 横浜明細全図」浮世絵師・歌川芳員が元治元(1864)年に描いたものを慶応4年に再版した絵図。慶応2(1866)年に画面中央付近で大火があり、運上所や遊郭が焼失した。その跡地は「御蔵」や「御裁判所」に建て替えられたり、整地されたりした様子が描かれている。なお、遊郭は上部中央やや右よりの関外地区に移され、跡地はのちに日本初の西洋式公園が造園される。「吉田初三郎 神奈川観光図絵」昭和8年(1933)右手に横浜港の賑わいを、左手に箱根山を配して、三浦半島を斜めに畳み込むことで神奈川県を横長の一枚の絵図に収めています。主立った観光名所には英文の表記が添えられています。江の島を接写で。「吉田初三郎 横浜市鳥瞰図」昭和10年(1935)賑わう港を大きく中心に、右手は日吉、上は保土ケ谷ゴルフ場、左手は金沢辺りまで市域を描きこんでいます。「吉田初三郎 鎌倉江ノ嶋名所図会」大正6年(1917)。『初三郎の初期の作品の一つ。皇紀のものに比べ平坦な表現ではありますが、江の島をはじめ大仏や八幡宮などを大きく描くなど、観光名所を強調した初三郎鳥瞰図の特徴が現れています。』鎌倉駅周辺を接写で。「吉田初三郎 鎌倉江ノ嶋名所図会」大正6年(1917)『大正名所図会社版の「鎌倉江ノ島」と同年に発行された絵図。地元商店の発行のため、記載内容がこまかくなっています。』江ノ電の姿も描かれている。その上に「日蓮上人雨乞池」の文字も。数々の伝説を残している行合川近くにある日蓮の足跡のひとつ。干ばつに苦しんだ1271年、時の執権北条時宗は極楽寺の名僧・忍性に雨乞いを命じるものの効果がありません。次に日蓮がここ田辺ヶ池の淵に立ち「南無妙法蓮華経」と唱えると大雨に恵まれたという伝説の地。そして昔は七里ヶ浜駅の先に大境駅があったことも理解出来るのです。「吉田初三郎 官幣大社富士山名所図絵」大正11年(1922)『関東地方全体を視野にしたような構図で、日本一の山、富士山を強調した作品です。富士山の4ヶ所の登山口と登山道が描かれています。浅間神社のある富士宮の「表登山口」鉄路を利用しやすい「御殿場口」、下山によく使われた「須走口」、そして富士山の北側から登る「吉田口」があります。それぞれの登り口には鳥居が立っており、富嶽信仰の道であることがわかります。』「吉田初三郎 箱根名所図絵」昭和3年(1928)『箱根~湯本の登山電車や湯本の温泉、御用邸などが克明に描かれ、当時ベストセラーになったという図です。』『箱根登山鉄道には、「ケーブル終点」という表記があり、この時には「ケーブルカー」が強羅からここまで運行されていたことがうかがわれます。』「吉田初三郎 静岡の大茶園 金谷牧之原鳥瞰図」昭和7年(1932)『牧之原大茶園(島田市)は静岡の茶の生産量の40%を閉める日本一の大茶園です。作品では製茶機械の川崎鉄工場が経営したモデル茶園とその即売所が広大な茶畑の中にえがかれています』南アルプス連峰の向こうへ続く道も。「大阪府鳥瞰図」府域全体を神戸の側から見たような角度でまとめています。府域を中心に道が四方に伸びているイメージで。左手が京都、右手は和歌山、その後ろには高野山、吉野山などが峰をつらねています。富士山の姿と東京の文字も。大阪府の上空????mまで行けば富士山の姿が見えるのでしょうか?そこまで吉田初三郎が考えての鳥瞰図であれば感服・脱帽ですね!!。そして、ふと加藤登紀子の歌「この空を飛べたら」を想いだしたのであった。『♫ああ 人は昔々 鳥だったのかもしれないね こんなにも こんなにも 空が恋しい♫』「吉田初三郎 旭川を中心とせる名所交通鳥瞰図」昭和5年(1930)『旭川市は北海道のほぼ中央にあたる。上川盆地の西側に位置します。屯田兵村を配した計画都市として誕生した旭川の街並みが、碁盤の目のように整然と描かれています。画面上部には樺太から富士山、さらに朝鮮半島までえがかれています。忠別川沿いの丘陵地は「義経台」と呼ばれていました。源義経が実は生き延びて平泉から蝦夷に渡ったとされる「義経北行伝説」は北海道の各地に残されています。 ・・・つづく・・・

2018.07.22

コメント(0)

-

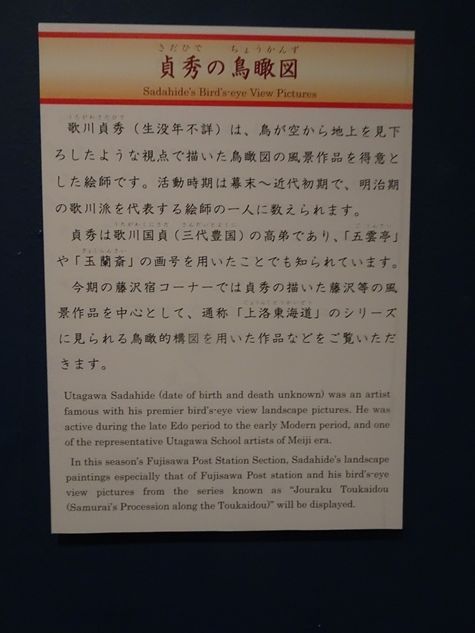

藤澤浮世絵館・「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」展へ(その2)

次に藤沢宿コーナーへ。ここには歌川貞秀(うたがわ さだひで、生没年不詳)の鳥瞰図が展示されていた。歌川貞秀とは、江戸時代後期から明治時代にかけての浮世絵師。初代歌川国貞(三代豊国)の高弟であり、始めは五雲亭、後に玉蘭、玉蘭斎、玉蘭主人、一玉斎、玉翁などと号したと。横浜絵(よこはまえ)の第一人者といわれ、精密で鳥瞰式の一覧図や合巻(草双紙)の挿絵を描いたことで知られていると。横浜絵とは、江戸時代から明治時代に描かれた浮世絵の様式のひとつ。主に横浜港、商館風建物、異国人の風俗などが描かれており、同じく異国趣味を題材にしていた長崎絵に準じてこう呼ばれるようになったとのこと。㉒「歌川貞秀 東海道名所之内 ふぢさは 遊行寺」 『文久3年(1863)の十四代将軍徳川家茂による上洛が行われると、これを題材とした 五十三次シリーズがいくつも発行されました。これらは「上洛東海道」や「行列東海道」などと 呼ばれ、爆発的な売れ行きで多くの版を重ね、幕末期の政情に対する庶民の関心の高さを 物語っています。 藤沢宿の遊行寺の前を通る一行が描かれています。題字の横には左右に「江戸の方」「鎌倉道」 遊行寺横の林には説教師(人々に語り継がれてきた物語)【小栗判官】に関連する「小栗道」 「小栗十騎の墓(小栗判官の部下の墓)」、右下の江の島一の鳥居付近には「江の嶋みち」と いった表記が見られ、貞秀が地誌的な内容に意識が向いている様子がうかがえます。』㉓「歌川貞秀 東海道名所ノ内 由井ヶ浜」 『「上洛東海道」シリーズの一枚です。波打ち際に立っているのが 将軍家茂(いえもち)と思われますが、実際に家茂がこの場所に 立つことはなかったと考えられます。 由比ヶ浜の鶴岡八幡宮の一ノ鳥居の前あたりから、稲村ヶ崎、腰越、江の島、 さらには遠く箱根山、二子岳、下田、そして富士を望む景観が描かれています。 また、画面中央を分けるように描かれた松の枝や、ふたつの大波など、斬新な構図を 思いのままに描いた初代広重顔負けの構成力にも、貞秀の絵師としての非凡さが 見て取れます。』㉔「歌川国網 東海道 白須賀」 『上洛東海道シリーズからの一枚で、海岸に沿って東海道を進む一行が描かれています。 行列の進む道は遠州灘を一望できる名勝地の潮見坂と思われます。潮見坂は京都から 江戸に進む際に初めて富士山を見ることが出来る場所として知られ、絵にも「冨士見松」 と名のついた松が見られます。』㉕「歌川貞秀 三国第一山之図(富士山真景)」 『富士の五合目から頂上までを俯瞰的に画面いっぱいに描いた作品。ごつごつとした 茶色の岩肌にて富士を表現しているところが特徴的で、登山道には小さく人々が 画きこまれています。 また、主だった地点や名所などが事細かに記されており、富士登山の案内図の要素も 兼ね備えたものとなっています。 画中に「登山成就時玉瀾斎貞秀写」とあり、貞秀が富士に初登山の際に画かれた可能性も 指摘されています。』㉖「歌川貞秀 新版東海道五十三次行列雙六」 『将軍家茂による上洛に際して作られた東海道双六で、東海道を埋め尽くすように行列の 人々が画かれた点が特徴の作品です。振り出しの江戸日本橋から、上がりの京都までの 道のりが全て一つの画面に盛り込められており、各土地の位置については実景とは 異なるものの、まるで鳥の目線で東海道を旅する気分を味わえる双六となっています。 画面中央には富士山が据えられ、その右下には藤沢宿見られます。さらに左下に目線を 移すと江の島も画かれていることがわかります。』 「東海道五十三次各宿場の風景図を染め付けた鉢」。『鉢の外側の日本橋から始まって、終わりの三條(京都)は見込み(内側)の中央になります。 戸塚宿は大橋(吉田大橋)と茶屋(こめや)の軒、藤沢宿は遊行寺・遊行寺橋・江の島 一の鳥居が描かれ、図柄から歌川広重の東海道五十三次が人気を呼んだ天保年間以降に 制作された作品と思われます。㉘「月岡芳年 東海道御幸之図」 『明治元年(1868)に制作された「西京」(京都)から「東京府」に至る、明治天皇の 東幸の様子を描いた作品。東海道の各宿が、ひとコマずつ双六風に描かれていますが、 到着地点の「東京府」のコマは日本橋ではなく江戸城となっています。 また人物は簡略化され、全てのコマが鳥瞰的な視点で描かれています。』そして次に、藤沢宿コーナーへ。藤沢宿は、東海道五十三次の6番目の宿場。『東海道五十三次整備以前から清浄光寺(遊行寺)の門前町として栄え、後北条時代は小田原城と支城の江戸城の桜田門、八王子城、玉縄城をつなぐ小田原街道の分岐点だった。境川に架かる大鋸(だいぎり)橋(現遊行寺橋)を境に、江戸側(東岸)の大鋸町は相模国鎌倉郡、京都側(西岸)の大久保町、坂戸町は同国高座郡に属した。 清浄光寺(通称:遊行寺)が近くにあり、手前の大鋸橋の京都側南東には江島神社の一の鳥居があり、ここから絵の手前右手へ江の島道が約1里(約4km)の距離で江の島に通じていた。また八王子道(現・国道467号)のわきには源義経が祀られている白旗神社がある。幕末には70軒以上の旅籠があったのだと。』ここ藤澤宿コーナーは通常は藤沢宿を描いた浮世絵を展示。また、宿場を描いた浮世絵や絵図などの歴史資料を映像化し、藤沢宿の歴史や伝説を紹介しているのだと。「三代目 歌川広重 流行車づくし廻雙禄(まわりすごろく)」文明開化の象徴である「蒸気(機関)車」や「人力車」など、多様な「車」の数々を、振り出しの「大砲車」から、上りの「御所車」まで並べた、廻り双六です。こちらも「三代目 歌川広重 流行車尽し廻り双六 」。 「歌川国利 新版東海道鉄道壽語録」 明治21年。『江戸時代の東海道が双六の題材となったように、 明治になると鉄道(東海道本線)の各駅が 双六のマスとなっています。明治20年(1887)、東海道本線が横浜駅(初代)-国府津駅間で 延伸開業し、藤沢駅(停車場)もかいぎょうしました。藤沢のマスには、林間を入る蒸気車と 並んで、徒歩でゆく旅人と人力車が描かれています。江の島コーナー。通常は江の島を描いた浮世絵を展示しています。また、信仰の島、行楽地として多くの人が訪れた江の島の姿を様々な資料を用いて解説しています。㉙鎌倉を中心とした名所案内図。「鎌倉惣圖江之嶋金澤遠景」左奥に金澤、中央に鶴岡八幡宮周辺、左下に江の島が描かれている鎌倉の名所案内図。㉚「鎌倉一覧図」明治11年。 『鎌倉を中心とした名所案内図です。中央上部に鶴岡八幡宮を置く構図は 「鎌倉惣圖江之嶋金澤遠景」と同じですが、鶴岡八幡宮の右手に明治2年(1872)建立の 鎌倉宮が大きく描かれています。 また、大仏が大きくクローズアップされたり、海岸の地引き網が描かれるなど、観光要素が 取り上げられている点が特筆されます。 このような木版の絵画は、明治15年(1882)頃から次第に姿を消し、銅版画の絵地図が台頭する ようになります。』 「金沢・鎌倉・江の島観光コース」『江戸時代、江の島への参拝(行楽)は東海道を保土ケ谷・戸塚辺りから金沢(現横浜市) 方面へ別れ、鎌倉をめぐって江の島に至るという遊覧コースが多くとられたようです。 今期の江の島コーナーでは、幕末~明治期にかけての鎌倉・江の島関連の浮世絵に加え 当時地元(鎌倉・藤沢)で制作販売された絵地図類を紹介いたします。』 ㉛「一新講定宿 三橋与八 相州鎌倉八幡宮・江嶋全景」 『一新講の加盟旅館であった長谷大仏前の三橋与八が出版した鎌倉・江の島案内図です。 右上の図では、神奈川・保土ケ谷・戸塚・藤沢等の各宿場から鎌倉方面へ向かう 道順が示されています。左上の図は江の島、左下の図は鶴岡八幡宮が、銅版画ならではの 精密な線画で描かれています。』神奈川・保土ケ谷・戸塚・藤沢等の各宿場から鎌倉方面へ向かう道順が示されています。㉜「川上松麿 編輯発行 相模国鎌倉全図」明治24年。㉝「東京浅草精工社発行 相模国鎌倉名所及江之嶋全図」明治29年(1896)㉞「後藤邦栄堂(鎌倉)発売 遊覧案内 鎌倉及江之島地図」 『オフセットカラー印刷による鎌倉案内図です。二万五千分の一縮尺の近代的な作図方法で ゲバ図を用いて高低差を表現しています。観光図的な要素は目立たなくなっていますが、 名所・旧跡は旧図を踏襲して挙げられています。』㉟ 「日本名勝協会 東海道名勝遊覧案内図」大正15年(1926)。 『富士・箱根・伊豆を中心とした観光案内図です。東は東京湾から、西は安部川までを描き 付図として「箱根遊覧地図」と「富士案内」の拡大図がえがかれています。 鳥瞰図的な描法からは、吉田初三郎の鳥瞰図の影響も感じられます。㊱「沢 雪嶠 浮江 源頼朝公鎌倉鶴ヶ岡ニテ鶴ヲ放ツ図」文化年間(1804-17) 『この作品は、文治3年(1187)に源頼朝によって行われた鶴岡八幡宮の放生会とは 殺生を戒める仏教の思想に基づき、捕らえられた魚や鳥獣などを野に放つ儀式のことです。 画中では、脚に札を付けた鶴が飛び立つ様子を描かれています。』㊲ 「国義(松浦守美) 東海道五十三次 藤沢(売約版画)」 『画面手前に杖と傘を持った女性の二人連れが描かれています。 江の島詣の女性たちと考えられます。二人の後ろには、江の島一の鳥居と 大鋸橋(現・遊行寺橋)、後景の霞の向こうに時宗総本山清浄光寺(遊行寺)が 見えます。』 「富山の薬売りと浮世絵版画。」『江戸から昭和の時代にかけて「富山の薬売り」の行商が日本全国に及び 風呂敷包みを背負った薬売りの佇まいや置薬の赤い薬箱、そしておまけに もらえた素朴な味わいの紙風船などが年配の方には懐かしく思い起こされる ことでしょう。』㊳ 「春孝 鎌倉名所江ノ島弁天夜ノ景」明治29年(1896) 『江戸時代の浮世絵において、「夜の江の島を題材とした作品はほとんど見られませんが この作品では月明かりに照らされた江の島の様子が陰影表現をもって描かれています。 明治に入り,作品の描画の目的が観光要素としての名所の紹介から、風景の美しさを 表すことに移ってきたことを暗示させる作品です。』「小田原急行 鉄道沿線名所案内」 ・・・つづく・・・

2018.07.21

コメント(0)

-

藤澤浮世絵館・「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」展へ(その1)

平塚美術館からの帰路にJR辻堂駅で下車し「藤澤市藤澤浮世絵館」を訪ねました。藤沢市藤澤浮世絵館は、市がこれまでに収集してきた浮世絵をはじめとする郷土歴史に関連した各種資料を、市民をはじめ多くの方に見ていただく場を提供することにより、我が郷土藤沢の歴史・文化について関心を持ち、郷土愛を育み、文化の継承に繋げるための施設として2016年7月16日に開館したのです。場所は藤沢市辻堂神台二丁目2番2号 Cocco Terrace(ココテラス)湘南7階。「Cocco(ココ)」は、イタリア語で「かわいい子、秘蔵っ子」などを意味すると。「ココテラス」は、日本語で「此処を照らす」明るい子どもたちの未来の言葉にかけられているのだと。Cocco Terrace(ココテラス)湘南ビル 正面。辻堂の商業施設内に2016年7月16日にオープンした藤沢市藤澤浮世絵館。藤沢市が1980年から約2億円をかけて郷土資料として収集してきた浮世絵と関連資料約1,500点の中から、60点前後を公開する常設施設。藤沢市藤澤浮世絵館のレイアウト図。入館口を入ると右手に受付があり、その裏に東海道五十三次コーナーが壁沿いに続き奥に藤澤宿コーナー、入口方面に戻ると右手に江の島コーナー、企画展示コーナーがあり展示コーナーを出ると右手にライブラリー&パネルコーナーがある。多目的室の壁には今回の展示会のポスターが紹介されていた。「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」が6/19~9/2まで開かれているのであった。江戸時代に起源があると言われている鳥の目線で描かれた「鳥瞰図(ちょうかんず)」。展示会では、大正から昭和初期にかけて流行し、大正広重と異名をとった吉田初三郎の日本全国の観光絵図が展示されていると。小田急小田原線そして駅名が紹介されいる鳥瞰図が展示会ポスターの横に。未だ我が小田急江ノ島線は点線で描かれていた。中央には相模川が。館内に入り受付の裏の東海道五十三次コーナーへ。写真撮影はフラッシュなしであればOKと係の方から。「歌川広重(初代)六十余州名所図会 相模 江之島岩屋ノ口」が迎えてくれた。「浮世絵とは」この施設はこれまで市が所蔵し、市民の目に触れる機会が少なかった2000点に及ぶ浮世絵や絵草子などの資料を公開することで、郷土史を学んでもらおうと開設されたもの。展示は藤沢宿や江の島など、江戸から昭和初期までに描かれた作品を1カ月半ごとに入れ替えていくとのこと。説明は英語で。東海道五十三次コーナーでは、連作浮世絵や双六を入れ替えながら展示していると。今年が明治150年にあたることから三代歌川広重が文明開化期の東海道を描いた「東海名所 改正道中記」がこの日は展示されていた。こちらも英語が併記されていた。「東海名所 改正道中記」は、日本橋から京都までの五十九枚に目録を加えた六十枚で構成された一連の錦絵。明治8(1875)年に三代広重によって描かれた。三代広重は、父が船大工業に就いていたが、初代広重の門人となり、文久年間から重政と称し、執筆を始めた。慶応元(1865)年に二代広重が師家を去った後、同家を継ぎ、幕末から明治にかけて、文明開化絵や横浜絵、東京名勝絵、諸国物産絵等を制作したと。①「東海名所 改正道中記一伝信局 日本橋 新橋迄十六町」 上部には「東京は日本一の大都会なれば世界いっぱん諸人あつまる処也 ことに日本はしは市中の真中にありて魚市あり 電信局ははりがねにて世界一同 膝ぐみに咄致程の調法也」と書かれているのだと 『東海道の始点である日本橋の風景も様変わりし、明治という新しい時代への移り変わりを 感じます。洋風建築の建物が建ち並ぶ街並みは、文明開化の象徴であるガス灯や電信柱が 架設され、新しい交通手段である人力車などを用いて、人々が忙しなく往来している様が 伝わってきます。』と上記写真の如く錦絵の右にある説明文から(以下同様)。②「東海名所 改正道中記 三 やつ山の下 品川 川さき迄二り半」 『明治5年の鉄道開業により、品川宿の外れにあたる八ツ山の近くに品川駅が設けられました。 本作は、その八ツ山を切り通して架設された跨線橋の「八ツ山橋」とその下を走っている 蒸気機関車が描かれています。八ツ山は小高い丘となっており見晴らしもよく、 江戸時代より眺望の良い名所として浮世絵にも多く描かれています。』③「東海名所改正道中記 七 藤沢迄二リ 戸塚 山道より不二之眺望」。 『戸塚の大阪から見える景色を描いています。江戸時代から東海道の難所として知られる 急な坂が続いている場所です。洋服を着て馬に乗る男性の姿や、後景にみえる電信線から 明治の景色である事がわかります。』④「東海名所 改正道中記 九 大磯迄廿七丁 平塚 馬入川の渡し」。 『馬入橋の渡しの景色を描いています。馬入川は相模川の旧称。明治11年に馬入川に 最初の木桁橋が架けられるまで、江戸時代から変わりなく渡し船を利用していました。 馬入の渡しは富士山と大山を望める名所として初代広重の頃から浮世絵に描かれました。 茅葺き屋根の東屋や渡し船に乗る着物姿の人々など、一見、江戸時代の景色に変わらぬように 見えますが、渡し船に乗せられた人力車や、この船に乗り遅れたのか、岸に立ちつくしている 男性が手に持っている洋傘などから、文明開化の影響が感じられます。』⑤「東海名所 改正道中記 十一 箱根迄四り八丁 小田原 酒匂川の仮ばし」。 『酒匂川に架けられた木橋の上を、旅人や人力車が通行しています。 画面奥には箱根連山が連なっているのが見えます。江戸時代から徒歩渡しが 行われていた酒匂川の渡しですが、冬の渇水期などには仮橋が架けられました。』⑥「東海名所 改正道中記 十四 足柄山の景 沼津 はら迄一り半」。 『馬を引く農夫や、地元の子どもたちの姿など、江戸時代と変わらぬのどかな街道の風景が 描かれていますが、画中に見える電信柱の存在に時代の移り変わりを感じます。 画面右に見えるの竹垣は沼津垣と呼ばれるものです。駿河湾に面した沼津では 強い西風が吹くため家屋や農作物を守るために覆われるもので、沼津の風景を描いた 浮世絵などによく描かれています。』⑦「東海名所 改正道中記 十六 沼川の渡し 原 吉原の間新道 蒲原迄二り近し」。 明治維新後に開通した新しい航路である沼川の渡しの場面が描かれています。 江戸肥大の東海道では、原宿の次の宿駅である吉原宿にかけて、東海道を大きく北側に 迂回するルートをとっていましたが、この沼川の渡しを通ることにより、海岸沿いを 直進し、原から蒲原まで渡るルートが出来ました。』⑧「東海名所 改正道中記 十八 不二川の渡し 蒲原 由井迄壱里」 街道一の急流であった富士川の場面を描いています。 明治になり、護岸も石垣で整備されました。川の流れを表すような川面の動きい対して 後景に大きく配された富士山の姿が印象的です。』⑨「東海名所 改正道中記 廿二 阿部川橋 静岡 まり子迄一里半」 『 府中宿は明治になると「静岡」と改称されました。その元・府中宿の西を流れる安倍川にも 橋が架けられました。画面右下に「橋長さ二百八十間」とあるように、橋の長さは約509mあった そうです。実際に架けられた橋にはガス灯が設置されたとのことですが、画中には石灯籠が 描かれています。』⑩「東海名所 改正道中記 廿五 瀬戸川橋 藤枝 島田迄二り九丁」 『 藤枝宿近くの瀬戸川にも橋が架けられました。ガス灯には灯がともっている様子も 見えます。』⑪「東海名所 改正道中記 廿七 金谷 坂道より大井川 日坂迄一り廿九町」 『大井川の右岸(京側)の金谷坂の上から富士山を望む図です。江戸時代は徒歩渡しが 行われていた大井川ですが、明治3年(1870年)に通船が許可されました。 画中にも川を渡る舟が見えます。金谷坂をゆく旅人の姿はまだ江戸時代の風俗のままで 描かれています。 画面上部の文章によると、金谷宿近くの阿波々社が鎮座する粟ヶ岳(無間山)には 「無間の鐘」の伝説が残っています。』 ⑫「東海名所 改正道中記 三十三 通船立場 堀とめのわたし 新所迄舟渡六里」 『 明治4年(1871)に開通した掘留運河の東側の乗降場の場面を描いています。 掘留運河は、浜松から舞阪・荒井・白須賀を通らずに、浜名湖西岸の新所まで通行でき 新しい航路として非常に賑わいました。』⑬「東海名所 改正道中記 三十三下 新所の景 日野岡 二川迄二里」 『 掘留運河を通って着く浜名湖西岸の山道からみえる景色を描いています。 山道の上から浜名湖の景色を見入る洋服姿の二人の男性と、山道を登ってくる 旅姿の男性二人の姿が見えます。』⑭「東海名所 改正道中記 三十八 豊川の大はし 豊橋 御油迄二り半四丁豊川迄一り半」 『豊川橋とは、吉田大橋のことで東海道の三大橋にあげられ、東海道の名所のひとつで ありました。吉田宿は城下町として非常に栄えましたが、明治2年(1869)に豊橋と 改称しました。』⑮「東海名所 改正道中記 四十一 山中の里 藤川岡崎迄二里」 『 藤川宿の東にある山中村(やまなかむら)の景色を描いています。山中村は麻を用いて 作った道具類が名物で、画中でも道の両側に店が並んでいるのが見えます。 簡素な建物が並び、江戸時代と変わらぬ景色に見える村にも、電信柱が設置されています。』⑯「東海名所 改正道中記 四十七 高砂町の貸席 四日市 桑名迄三里八丁」 『四日市の港近くの街並みを描いており、画面奥には、四日市港に停泊する船の帆柱が見えます。 画面中央に描かれた桜並木が印象的ですが、このように新しい色材の「赤」を用いて描かれる 桜も、明治の浮世絵の特徴でもあります。』⑰「東海名所 改正道中記 五十一 参宮道の追分 関 坂の下迄一り半」 伊勢神宮に向かう参道道には、関宿の東の追分から分岐します。 画中に見えるように、追分には鳥居や常夜灯が建てられています。 画面右にみえる、色鮮やかな傘をさし馬に乗る一行がみえます。 このように一頭の馬に三人が乗る乗り方を、竈神として知られる荒神の 三面の神様にちなんで『三宝荒神』と呼びました。』⑱「東海名所 改正道中記 五十六 両街道の追分 草津 大川迄三り半六丁」 『草津宿は、東海道と中山道の追分の宿場として栄えました。この画は、その追分の 場面を描いています。猿ひきの男性が追分道標の台座に腰をかけ、紐のついた猿が 道標の上に上っています。』⑲「東海名所 改正道中記 五十八 三條の大橋 西京布団着て寝たる姿やひかし山 」 『慶応4年(1868)に江戸が東京と改称され、明治2年(1869)に政府が京から東京に 移されると、東京に対して「西京」と呼ばれるようになりました。 画面手前に三条大橋、後景に東山(ひがしやま)を描く構図は、初代広重の作品にも 通じています。』展示会場を振り返る。平日の為か猛暑の危険な日の為か、訪ねる人の姿はほとんどなかった。 ・・・つづく・・・

2018.07.20

コメント(0)

-

金魚を愛でる、深掘隆介作品展覧会へ

先日、平塚美術館で開催されている深掘隆介展を見に行って来ました。透明樹脂にアクリル絵具で金魚を描く若手現代美術家・深堀隆介(1973 生)の、公立美術館で初めての本格的な個展。初期作品から最新作のインスタレーション『平成しんちう屋』まで約200 点を紹介していた。JR平塚駅まで行き、地下道を通り4番乗り場に向かう。地下道に張ってあったポスター。そして田村車庫行きのバスに乗り、5分ほどで美術館前で下車し、平塚美術館へ。「湘南の美術・光」をメインテーマにした美しい美術館。湘南にゆかりのある作品をはじめ、国内外の作品を多数展示していた。「平塚市美術館」入口にある巨大モニュメントはゆっくり動いていた。白色を基調とした明るい壁、採光どりの窓は大きく、華やかな中に落ち着いた雰囲気が漂う。エントランスや通路は大理石で、とても優雅。そして受付ロビー。受付前に展示されていた三沢篤彦氏の作品「Animal 2007-01 & Animal 2007-02 ユニコーン」・作品展示室は写真撮影は禁止とのことで、「広報ひらつか 2018年7月」に掲載されていた写真・説明を紹介させていただきます。「金魚絵師の世界」。極めて独創的な深堀の技法は、器の中に樹脂を流し込み、その表面にアクリル絵具で金魚を少しずつ部分的に描いていき、さらにその上から樹脂を重ねる。その作業を繰り返すことにより、絵が重なり合い、まるで生きているかのような金魚が表現され、圧倒的な立体感をもって観るものに迫るのだと。展覧会のパンフレット。パンフレットの「金魚酒」。パンフレットの「金魚酒が生まれるまで」①升に樹脂を薄く流し込み、樹脂を固めます。②樹脂が固まったら、アクリル絵具で金魚の体の一部を描いていきます。③さらに樹脂を流し込み、固まったら、次の層に描いていきます。④これを何層も繰り返し重ねていくと、作品が完成します。深掘隆介氏。1973年(昭和48年)生まれ。愛知県名古屋市出身、3人兄弟の次男。1995年(平成7年)愛知県立芸術大学美術学部メディアデザイン専攻学科卒業。卒業後はフリーランスを経たのち名古屋のディスプレイ会社にデザイナーとして勤務。1999年 (平成11年)に会社を退社後、本格的に創作活動を開始。チケット売り場の横にはビデオコーナーも。『深堀氏が「金魚救い」を体験したのは2000年のこと。自宅で何気なく飼っていた金魚を見ていて、突然その美しさに開眼した。決して大切に飼っていたわけではない。フンだらけで水は濁り、それでも20センチほどになっていた金魚を、あるときたまたま真上から眺め、その不思議さに驚いた。水槽の横から見ると普通の魚として見えるのに、水面には水の屈折の原理で、ぺたんと平面に押しつぶされたような金魚が見える。立体なのに平面的、平面的なのに実は立体。その不思議さに驚いたのだ。それまではずっと水槽を横から見ていて、何の驚きも感じなかった。なのに、ある日上から水槽を覗き込んだとき、金魚がまるで二次元的に、絵画のように見えることに驚いた。金魚と見る人との間に水面という媒体があることで、本来立体である物体が圧縮されて、フラットな平面に見えてしまう。その頃、美術作家の村上隆さんが「スーパーフラット」という概念を唱えていたんですが、それに近いものが金魚の見え方にあると感じたんです』と。以下ビデオ画面を撮影。樹脂の上に金魚の姿を描いている場面。「金魚酒 弥月船」2018年。三色の金魚が仲良く。「金魚酒 伽琳」2016年。絵画「白澄(しらすみ)一空密(そらみつ)」2014年。そして予習の後は、展覧会会場へ。展覧会場 入口。「ごあいさつ と 深堀隆介氏 履歴」そして会場内は撮影禁止。初期の立体作品から初公開となる新作インスタレーション『平成しんちう屋』を含む約200 点により、深堀隆介の世界を紹介する本格的な個展。絵画でありながら立体的な躍動感にあふれ、不思議な美しさを湛えた深堀金魚を存分に愛でる事が出来たのであった。撮影禁止の会場内の様子は『金魚絵師 深堀隆介展 平成しんちう屋』で紹介されていますのでリンクにアクセスしてみてください。そして最新作『平成しんちう屋』の最奥の会場に。しんちう屋 (=真鍮屋) とは、江戸時代に、東京・上野の不忍池近くに店を構えたとされる日本最古とされる金魚屋とのこと。深堀氏は、“もしも、その現代版があったら?” をイメージして、大掛かりなインスタレーション作品 『平成しんちう屋』を発表したと。ここのみは、フラッシュなしで撮影可能であった。木製の器の中に数え切れないほどの赤い金魚が群れを成して。氷の割れを表現しているものも。様々な種類の金魚が泳いでいた。それぞれの影もしっかり描いて立体感を創造。黒の金魚。網は本物?何かひそひそ話?渦を描いて。赤のカオス。表面の水面の揺らめきも表現。金魚と花が升の中に。そして金魚の入ったビニール袋も様々に。夏祭りの光景を想い出させるのであった。今にも動き出しそう。カメラを縦から横に。様々な色、種類の金魚が。これであれば、空気、餌なし、水の交換も不要で飼育可能。「しんちうや」の仕事場か?昭和を想い出させる風景。奥に金魚を入れたビニール袋がぶら下がっていた。そして深掘隆介作品展覧会に隣接して開催されている「夏の所蔵品展-いきもの図鑑」を鑑賞後に美術館の1階通路に出る。天井の高い美しい空間。この平塚市美術館は日建設計という組織事務所の設計であったため、設計者個人の作品性が押さえられ、広い展示室が二つあることで使いやすいのだと。チケット売り場近くには、深掘隆介氏の作品・巨大な尾の長い金魚の姿が。チケット売り場には深掘隆介氏の作品集の本も販売されていた。そして帰路もバスに乗り平塚駅に戻ったのであった。絵画でありながら立体的な躍動感にあふれる金魚を堪能したのであった。そして金魚の夏、湘南・平塚の夏を大いに楽しんだのであった。そして今度は日本橋で開かれている本物の金魚が舞泳ぐ『アートアクアリウム2018』を見たいとも思っているのである。

2018.07.19

コメント(0)

-

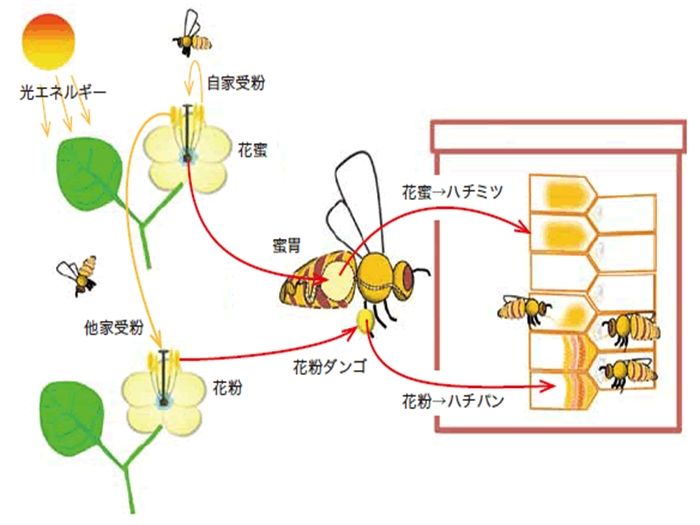

今年1回目の趣味の養蜂・ハチミツ絞り

先週初めに、今年の最初の趣味の養蜂のハチミツ絞りを行いました。働きバチが花から集めた花蜜は、実は、ハチミツではありません。巣へ持ち帰った花蜜が働きバチたちによって熟成・濃縮されて、はじめてハチミツとなるのです。まず、働きバチは、「口吻」と呼ばれるストローのような口で花の蜜を吸い胃のそばにある蜜胃(みつい)というところに花蜜を貯めて巣に持ち帰り、巣の中で待っていた別の働きバチに口移しで蜜を渡すのです。 【http://www.beekeeping.or.jp/honeybee/partnership】よりミツバチをはじめとするハナバチ類は、いずれもその栄養源のすべてを花蜜と花粉に頼っています。花蜜はハチミツとして、花粉はハチパンとして巣に蓄えられるのです。巣の中に白や黄色、ピンクの色の付いている部分が、ミツバチが集めた花粉。光っている部分が貯めたハチミツです。この時、持ち帰った働きバチの体内の酵素の働きで、花蜜の成分である「しょ糖」を「果糖」と「ブドウ」糖へと変させるのです。この日は3群より10枚の巣枠を家に持ち帰りました。蜜蜂と格闘し、巣にいた蜜蜂嬢を箒刷毛で払った後、蜜のぎっしり溜まった巣碑を巣箱に入れて家に持ち帰りました。ミツバチ嬢達が集めて来たハチミツは、巣の中でミツバチ嬢達が自らの体内で水分を飛ばし、更に羽を震わしハチミツを濃縮します。34℃前後という巣の中の高温も、ハチミツへの熟成・濃縮を促進。ハチミツが丁度いい具合に完熟(糖度約78度)したらミツバチ嬢たちが完熟の印として白い蓋をして巣房に密封保存されるのです。この白い蓋は「蜜蓋(みつぶた)」と呼ばれるもの。我が家では、巣枠全体がこの白い蜜蓋で覆われたもののみ採蜜しています。この完熟状態になったときが我が家の採蜜のサインなのです。非常に濃厚なそして香り高い、甘いそしておいしいハチミツが採れるのです。 全面が白き蜜蓋で覆われた巣枠。しかし、完熟(濃縮)状態を待たずして、採蜜された蜂蜜は、水分が多く糖度が低いものになります。これに熱を加えて濃縮することで糖度を高めることも行われていると聞いています。しかしこれも無添加ですので純粋蜂蜜と呼ばれているようです。市販されている蜂蜜の中にはこういったものも、販売されていると聞いています。ハチミツは糖度や濃度ではなく重量単価のみで販売されているのがほとんどなのではないでしょうか。今年も妻が事前に遠心分離機や包丁、濾過網、ハチミツ容器等を熱湯消毒しておいてくれました。そして妻が暖めた包丁でこの巣蓋を剥ぎ取ります。 巣蓋を剥ぎ取るとハチミツが溢れて滴り落ちて来ます。新しい巣房のものや、ミツバチが何回も貯蜜した巣房のものと、色も様々です。こちらの蜜蓋も剥ぎ取りました。そして熱湯消毒済みの遠心分離機に蜜蓋を剥がしたものを入れて、遠心力でハチミツを容器に飛ばし出します。そしてこの作業を何回か繰り返しました。遠心分離機容器の下部に琥珀色のハチミツが貯まって来ました。容器の外からも貯まって来たハチミツが確認出来ました。この作業を何回も繰り返したのです。容器にも大分貯まってきました。巣枠受けの直下までハチミツが貯まって来たので、ここで1回目の濾過の開始です。網目の大きさの異なる2段に重ねた金網で濾過。出口を開けると周囲にハチミツの香りが拡がって来ました。 琥珀色の濃度・糖度の高いハチミツがダラーーーと。遠心分離機で剥ぎ取られた巣房の欠片もきちんと濾過。そして一時保存の容器に貯まったハチミツです。全部で15Lほど採蜜出来たのでしょうか。そしてこれも妻がネットで購入したガラス瓶を大きな鍋に入れ熱湯消毒、蓋も同様な方法で。そして乾燥させた瓶にハチミツの充填作業です。そして瓶詰め作業も完了。これらパッケージング作業は全て妻がやってくれています。ラベルも印刷して瓶に貼り付けてあります。「Jinさんちのおいし~い蜂蜜」。住所、名前も記入してあります。これは内容量600gのもの。今年は300g、60gのものも少しずつ造ったようです。今年も多くの友人、知人から予約を頂きましたが、趣味の素人養蜂家ですので、毎年採蜜出来る量は安定しないのです。4本、5本等の予約の御連絡も頂きますが、出来るだけ多くの方にお分けし、楽しんでいただきたいので今年はお一人MAX2本とさせていただきました。秋にはもう1回、量は今回よりは少ないでしょうが絞れるのではと考えている素人養蜂家なのです。------------------------------------------------------------------------------------------------------そしてお陰様で昨日で全て完売・発送済みとなりました。ご予約いただいた皆様、どうか100%完熟の天然ハチミツをお楽しみください。今年のハチミツの味はいかがでしょうか?

2018.07.18

コメント(2)

-

江の島・天王祭「神輿海上渡御(みこしかいじょうとぎょ)」へ(その2)

「弁財天仲見世通り」の商店街を神輿は進むが神輿を追い越せない。その先に青銅製の鳥居が。仲見世通りの路地を右に折れ恵比寿屋への入口を左折し、裏通りを抜けて青銅製の鳥居の前に出る。何とか神輿を追い抜くことが出来たのであった。神輿が銅製の鳥居の下に到着。そして鳥居を潜り、ここで「神輿海上渡御」へのお色直しへ。神輿の縄を神輿海上渡御のものと取り換えます。長年の経験者?が手際よく。神輿を太い白木の丸太の上に載せていました。これにより海の中で担ぎやすく、一段深い場所にも進め、丸太の浮力も利用できる?そしてその後は、私は神輿の海上渡御をカメラに収めるために早めに場所を移動。海中渡御への特設階段も準備万端。斎竹(いみだけ)に注連縄が。正面の江の島東海岸には練習中のヨットが。海中渡御への特設階段担当?のオジサン。手摺り、支柱には紅白テープが丁寧に巻かれていた。特設階段の下には満ち潮に向かっている砂浜そして打ち寄せる波が。外国人母子が砂浜で遊んでいた。母子でサングラスをかけて。そして海を見ると既に神主の乗った船が。船の上から神主さんと巫女さんが祝詞を唱えているようであった。実は天王祭は江の島神社の境内社である八坂神社と、 腰越の小動(こゆるぎ)神社(鎌倉市腰越)との天王祭の合同祭礼なのです。八坂神社のこのお祭りは、その御鎮座にまつわる伝承が大きく関係しているとその昔、江の島の海で漁をしていた大海士(たいかいし)(素潜りの漁師の事で江の島独自の呼び名)が、岩屋沖に沈む須佐之男命の御神像を引き上げました。この御神像は、対岸の腰越の小動岬に鎮座する小動神社で祀られていたものと判明したが、江の島に祀られる事となった。これが八坂神社鎮座の伝承であると。カメラでズームすると既に東浜海岸には小動神社の神輿が到着し海に入っていたのであった。そして暫くすると海から上がっていたのであった。しかしこちらは未だ神輿の姿もないのであった。お互いの海上渡御は同時にという話はなかったのであろうか?そして待つこと10分ほどで褌一丁の男衆に担がれた神輿が到着。時間は11:15過ぎ。予定は11:00であったが15分遅れ?特設階段(スロープ)を慎重に下り満ちて来つつある海の中に。鳥居前の参道入口で、神輿の胴に保護のための晒布が巻かれ、飾り綱が古いものに取り替えられ、丸太の担ぎ棒が取り付けられたあと、白褌(しろふんどし)一丁の男たちに担がれた神輿は、湘南の海に入り、大勢の観客が見守る中で海の渡御が始まったのであった。船に乗った神主が神輿に向かって祝詞(のりと)を。いつの間にか神輿の廻りには見学の多くのヨットやボートが。ゆっくりと海の深みへと進んで行った。船には「第十べんてん丸」と。腰の辺りまで入る。神輿が海中に浮きつ沈みつする頃、船を仕立てたお囃子の一行が近づいて行った。五色の旗をなびかせた神職船は海上からお祓いし海上渡御を見守るのであった。第十べんてん丸の船上では、お祓いやシャンギリの演奏が行われているが、その音は岸辺には届かないのであった。更に胸の辺りまで。スマホで自撮りする褌姿のオジサンの姿も。更に海の奥へ。ここが限界のようであった。神輿海上渡御は10分強ほどであったろうか、Uターンを始める神輿。長い白木担ぎ棒の先端はロープで固定され、海を上がるときには引っ張られて。そして海から上がる神輿を笑顔で神主が見送る。神輿にスピーカーを抱えマイクでかけ声をかけ続けていた逞しい女性。特設階段近くまで戻って来た神輿。担ぎ手はまだまだ気合い十分。担ぎ手の中には外国人の姿(右)も。そして特設階段を慎重に上る。時間は11:28。よって神輿海上渡御は約13分。近くのオリンピック記念噴水池に設置された像。江の島を象微する弁天像を中心に五体の世界女性像が神輿を見送る。神輿海上渡御を終え公園に向かう神輿。そして公園で消防ホースで水を掛けられ神輿も担ぎ手も潮抜き。時間は11:40。そして午后からはこの御神輿は江の島弁天橋を渡り腰越に向かうのです。片瀬龍口寺前で、お迎えの小動神社のお神輿と合流し、二基並んで小動神社まで渡御。時折通過する江ノ電の車両とスレスレになるが、これもまたこのお祭りの見所。御祭神の古里ともいえる小動神社にお着きになって御祭儀を奉仕した後、お神輿は再び担がれて江の島に戻るのです。2016年の「小動神社までの渡御」をリンクにて照会いたします。江の島における八坂神社のお祭りは、夏の疫病や災いを祓いのける意義と、大海士の伝承が加わった江の島独自の夏祭り「天王祭」なのです。公園に鎮座していた神社。「聖天島」と「聖天上人」の説明板。「僧良真は元久元年二月宋に渡り慶仁禅師に参じて受法聞かずして日本に霊地江の島ありと知る禅師よりそこに社壇を開くべしと教えられ帰朝する。後に江の島東岸の巌窟に籠り一千余白の間修業を重ねた良真が建仁二年(1202)七月窟内に紫雲香気満ちて天女が壇上に現れ給うを見る。以来此処を聖天島と謂う更に時の将軍源実朝の帰依僧となる。良真は実朝の懇志を受け「下の宮」現在の江島神社辺津宮を創建す。 建永元年(1206)江の島縁起に依る聖天島 島の東岸にあり天女影向の古跡と言う。窟内に良真の像を安す(天保一二(1804)? 新編相模風土記)。爾来慈悲上人良真に依りここ江の島東岸一帯の地霊は守護されるとして島人は聖天上人と仰ぎ崇教を集めて現在に至ります。」聖天島は、関東大震災の隆起によって江の島と陸続きとなり、東京オリンピックの際のヨットハーバー整備のための埋め立てによって、現在は、島の上部のみが残されているのだと。聖天島は、2つの岩からなっていて、その姿が「歓喜天」の姿に似ていたことから「聖天」と名づけられたと。八坂神社の神輿の担ぎ手は、この島で禊ぎをして、新しい下帯をして祭礼に向かったと伝えられていると。聖天上人(良真上人)像。弁天橋に向かって細い路地を歩く。裏道では再び神輿のお色直し中。年配の方の褌の後ろ姿がやけに眩しかった。私には決して出来ない立派な姿なのであった。午後の部の小動神社までの渡御の子供用神輿か?マツボックリで造られた神輿。ヒマワリで縁取られた大太鼓。「江の島モース臨海実験所跡推定地」『エドワード・S・モースは明治10年(1877)7月から8月末まで、この地に東洋初の臨海実験所を設け、海産動物の研究・指導を行い、我が国の近代動物学の基礎を作った。』と。 江ノ島弁天橋から空を見上げると珍しい光景が。虹日ハロー雲と言うらしい。ハロ現象(ハロー現象)は太陽の周りに薄い雲がかかった際に、その周囲を取り囲むようにできる光の輪で、比較的頻繁に観察できるとの事であるが。大気中に浮遊する氷の結晶により、太陽光が屈折したり反射してできる光学現象を指すと。太陽だけでなく、月やその他の金星など明るい星の周囲にもハロ現象が観察されることもあると。そして外国人のシャボン玉芸人の姿も。洲鼻通りを歩き、江ノ電江の島駅の横を左折し生しらすの店・「浜野水産」へ。妻が予約しておいた生しらすと釜揚げしらすを購入。自家船の湘南丸で水揚げする鮮度抜群のシラスを加工、販売している店。そして江の島駅から江ノ電を利用し藤沢駅に向かう。湘南海岸公園駅。境川に架かった鉄橋を渡る。境川上流。そして藤沢駅ビルへ。利用した江ノ電電車・10型。外観はオリエント急⾏を彷彿とさせるデザイン。そして帰宅して、遅い昼食に「生しらす丼」を楽しむ。ショウガと海苔を載せて。生しらす部分を接写で。そして釜揚げしらすも。 ・・・完・・・

2018.07.17

コメント(0)

-

江の島・天王祭「神輿海上渡御(みこしかいじょうとぎょ)」へ(その1)

7月8日(日)のこの日は江の島の江島神社の境内社(けいだいしゃ)である八坂神社の例祭へ妻と行って来ました。この八坂神社の例祭は、別名「江の島の天王祭」・「神輿海上渡御」と呼ばれ、湘南を代表する夏祭りとして神奈川の祭50選にも選ばれるなど、人気の夏祭りなのです。小田急線でいつもの竜宮城の如き片瀬江ノ島駅へ。現在、片瀬江ノ島駅の構内は工事中、しかし外側はいつもの竜宮城。境川に架かる片瀬橋を渡る。片瀬橋中央付近に「雲の形」と命名された像が。私の目には若い女性の裸像に見えるのですが。境川に架かる弁天橋からの江の島。手前は国道134号線の片瀬橋。境川の上流方面。国道134号線の下の地下道を歩く。地下道には葛飾北斎 富嶽三十六景 相州江の島の浮世絵が。片瀬浜から見た春の江の島の風景。萌え出る若葉と江ノ島弁天にいたる参道、両岸の茶店や家並みが細かく描かれている。境川から出た土砂が島まで続き、干潮の時は昔から歩けたことがこの図からも解るのです。ネット情報によると、江の島が干潮時に歩いて渡れる様になったのは建保4年(1216)だと。その後長く干潮時には歩いて渡り、満潮時には渡し舟か人足が背負って渡っていたと。片瀬側の州鼻から江の島口に始めて村営の桟橋が架けられたのは明治24年であったと。すなわち、それまでは、フランスのモンサンミッシェルと同じように引き潮を待って歩いて渡ったり、負越賃(おいこしちん)を取って背負い渡しで渡っていたのだと。人道橋・江の島弁天橋を歩く。この左手には車道橋・江の島大橋が。江の島大橋は江の島で開催される2020年・東京五輪セーリング競技に合わせ、江の島と片瀬海岸を結ぶここ「江の島大橋」を現在の2車線から3車線に増やす工事が既に開始されていた。そして島へと続く人道橋・江の島弁天橋の入り口には大きな灯籠、そして龍が。江ノ島が出来た時の、五頭龍と天女(弁天様)の伝説が『江島縁起』にあるとのこと。本来7月14日であった祭日は、近年7月14日に近い毎年7月の第2日曜日・祝日(海の日)にこの天王祭が行われるようになり、多くの観光客がこの祭りを楽しみに江の島へ訪れるようになったのです。江ノ島弁天橋の「名勝及史跡 江ノ島」と刻まれた石碑とその奥に江の島の姿が。 人道橋・江の島弁天橋を歩く。この日は残念ながら富士山は雲に隠れていた。正面に八坂神社の幟が。八坂神社は、江の島の辺津宮にある江島神社の境内末社。臂弁財天と妙音弁財天が安置されている奉安殿の隣にある神社。江の島弁天橋を渡ってすぐにあるのが青銅製の鳥居。この鳥居は、1747年(延享4年)に建立され、1821年(文政4年)に再建されたもの。鋳物師:粉川市正藤原国信、世話人:浅草新鳥越の八百屋喜四郎、願主:新吉原の扇屋宇衛門、大黒屋勘四郎、松葉屋半蔵といった名が銘文に刻まれている。寄進者の中には花魁(おいらん)代々山という名もあるとのこと。この鳥居から、瑞心門前の朱塗りの鳥居までが江島神社の門前町で、旅館、土産物屋、食堂などが並んでいるのである。鳥居には龍が施された「江島大明神」の額が掲げられているが、以前は「大弁財天」という額が掲げられていたと。鳥居をくぐらず、左の小路を入ると、民宿、魚屋、八百屋、釣り餌屋、食堂などが並ぶ昔ながらの町並みが残されているのであった。右手に岩本楼。江の島を代表する旅館。かつては、岩谷本宮の別当寺であったと。八坂神社祭典のお花看板。寄付した方のお名前と金額が貼られていた。「江の島の天王祭」の今年のポスター。祭典期間は7/3そして7/7、7/8の3日間。「丸焼きたこせんべい」が大人気の「あさひ本店」には早朝から既に列が。江島神社の朱の鳥居が前方に。江島神社は日本三大弁財天(弁才天)の1つ(他の2つは竹生島の宝厳寺と宮島の厳島神社)。 江戸時代までは弁財天を祀っていることから、江島弁天・江島明神と呼ばれていたと。昭和34年に日本初の屋外エスカレーターとして設置された「江の島エスカー」。高低差46mの道のりを全長106m、4連で結ぶ。頂上までわずか4分で辿りつけると。竜宮城を模して建てられたという瑞心門。前には天王祭用の小動神社傘下の山車が2基。蟇石(がまいし)と無熱池(むねつち)。瑞心門の左側にある伝説の蟇石。その下にある池は無熱池。伝説によると、鶴岡八幡宮の供僧で慈悲上人と呼ばれた良真が、江の島で修業していると蟇(がま)がその邪魔をした。しかし、良真の法力念力によって蟇は石とされてしまったと。無熱池はインドに伝わる伝説の池を真似たもので、龍が住みつき、どんな干ばつのときでも」水が涸れたことがないと伝わる池。階段を登り瑞心門を潜ると正面には弁財天童子像が。江島神社には辺津宮、辺津宮奉安殿、中津宮、奥津宮などの建物がある。七月八日 八坂神社 神幸祭 の文字が。江島神社の手水舎が階段の途中に。辺津宮に到着すると、辺津宮境内では御神輿の発輿祭(はつよさい)が既に始まっていた。 発輿祭は御輿、山車や神式葬儀の棺などが出発する時に行う神事。辺津宮の前に神輿を置き、その周りを何回か回っていた。八坂神社の提灯が先頭に神輿の廻りを廻る。囃子方が続く。江島天王囃子とよばれる里神楽にも似た非常に珍しい優美なお囃子。神輿。「奉祝 天皇陛下御在位三十年」と書かれたペナントが。世話人代表?が神輿に乗り拍子木を。そして東浜に向かって神輿がスタート。今迄静まり返っていた境内が急に賑やかになった。私も階段を利用して瑞心門の下に向かう。瑞心門から辺津宮への石段の途中にあるのが福石。杉山検校は、この石につまずいたおかげで、「管鍼」の技術を発明することができたと。階段下で待っていると、坂の上から先頭の提灯が。囃子方もエスカー乗り場の横の階段を下る。天狗が先導役。天狗の如き「猿田彦大神」。猿田彦とは、古事記・日本書記の神話に登場する神で、天孫「ににぎのみこと」降臨の際、高千穂までの道案内を務めた神様。よって神輿を先導している?江の島内には史跡「猿田彦大神の石碑」もあるのです。一本足の下駄を器用に履き回していて感心しましたが、よく見ると長刀のようなものを常に手に持ってバランスをとっていた。小さな山車も列の間に入る。巫女様も続く。近づく観衆に前を空けてください~と呼びかけて、階段をゆっくり降りる神輿。その後、あの狭いみやげ物店が並ぶ仲見世通りを掛け声大きく元気に進む。多くの観客がその後について行き道をふさいでいるので神輿の前に出られなかった。そして今日、7月16日は私の68回目の誕生日なのである。 ・・・つづく・・・

2018.07.16

コメント(2)

-

花オクラを楽しむ

今年も我が家の横の菜園で育てている「花オクラ」が花を付け出しました。 花オクラの種は、なかなか手に入りませんので、来年用に毎年種子を取り保存して春に種蒔きし育てているのです。1〜2mほどに生長し、きれいな黄色い花を咲かせる花オクラ。花は、エディブルフラワーとして収穫して酢の物や天ぷら、おひたしなど色々な料理に活用して楽しむことができるのです。 トロロアオイ(黄蜀葵)という別名の通り、とろみのある花を食べて楽しむことができます。また、原産地の中国では漢方薬にも利用され、咳を鎮める効果もあるのだと。花オクラの花は、朝に咲くと夜にはしぼんでしまうのです。美しい花が1日で枯れてしまうことから、「知られぬ恋」という花言葉が。また「恋によって身が細る」と言う花言葉は、花の後に付く実がシュッと細長いことから付けられたとされているとのこと。花の大きさは20cm前後の大きさ。下の写真はオクラの花ですが、2倍以上の大きさ。この花の特徴は、長い雌しべの花柱を雄しべが囲んでいること、そして雌しべの先が五つに分かれている所。この日は5個ほどの花オクラの花が収穫できました。水洗いを十分にしました。この花には小さな蟻が付きやすいのです。そしてがくの部分には、細かいトゲがあるので、注意して花びらの部分だけを切り取りました。鍋にお湯を沸かし30秒ほど茹でました。 茹でた花は湯切りをして冷水に浸し、ポン酢をかけて完成。オクラを薄切りにしてトッピングしネバネバセットにしてみました。この猛暑の夏にピッタリのさっぱり味の花オクラ、そしてネバネバな歯ざわりを大いに楽しんだのです。もちろん、ビールも。花は直ぐに萎れてしまうので、あまり市場には出回らないようですが、わいわい市や産直物産展などでは置いてあるところもあるのでゲットして楽しんでみてください。

2018.07.15

コメント(0)

-

鵠沼の蓮池へ

今年も市内鵠沼にある蓮池を訪ねました。(7/6PM)7月の誕生花、幸福の花とも呼ばれる蓮の花、そして私の誕生日は今月。自宅から車で約20分で第一蓮池に到着。鵠沼の地名の由来は、鵠(くぐい)とは白鳥の古名で、かつてこの辺りには沼が多くあり、鵠が多く飛来していたと言われているのです。 鵠の文字の左は「告」では無く「牛+口」であることを昨年知ったのです。第1蓮池の蓮は、舞妃蓮(マイヒレン)という種類。舞妃蓮は、昭和41年に御坊市の阪本祐二氏が、アメリカの黄花ハス「王子蓮」と日本の「大賀蓮」を交配して作り出した、御坊市生まれの蓮とのこと。この日は既にピークを過ぎていました。しかしピンクの蕾も。蕾の先端がほんのり紅く、開花して1日目はピンク、2日目3日目は黄色に変化するのだと。やや開花を始め、蕾も緩やかに。花片は薄い黄色に。蓮の花、花心部分が濃い黄色で。花の中央部には、蓮の実の、出来始めが、見られたのです。蓮は「蜂巣(はちす)」の略、実の入った花床(花中央の黄色部分)は、たくさんの穴があいていて、蜂の巣に似ていることから、 漢字の 「蓮」は漢名からで、種子が連なって付く事からと謂われているのです。花の開閉があたかも女性の舞い姿のようであることから、『舞妃蓮』と名付けられたと。 花床には、たくさんの穴が開いて、蓮の実が成長中。カメラをズームしていると西洋ミツバチの訪花を発見。近くで西洋ミツバチを飼っているがいるのだろうか。そして、車で第2蓮池の誠蓮(まことはす)を訪ねる。今年は、通路沿いの蓮を整理した模様。バードウォチングの人の姿もなく、蓮池を一人占め。こちらも既にピークは過ぎていた。福岡県の佐藤誠氏が食用蓮「備中」から作った品種で、「福岡八重蓮」とも呼ばれていると。花片が落ち始めている株も。こちらはこの日が満開か。花は早朝から咲き始め、昼過ぎには閉じると。3日間開閉を繰り返し、4日目の 午後には全ての花弁が散ってしまうのだと。公園課の蓮池保護の案内板。まだまだ蕾の株も奥の方に。ズームで。こちらは、この日の開花を終え花を閉じたのであろうか?黄色が鮮やかに。葉っぱの水玉も見事な配置で楽しませてくれたのです。花が池の面に映って。大きな鯉も悠々と。花の一生がこの写真の中に。蓮の池の手前の茂みに漸く一羽のカワセミを発見。その手前で蓮の実が盛り上がり大きく成長。こちらは、先日北京に旅行した際に購入して来た蓮の実。蓮の実が甘く味付けされ、サクサク柔らかく、 どこか、栗に似通った味がしたのであった。『蓮の花は、夏の朝早く花を開きます。真っ白な花、薄紅色の花、それはそれは見事。蓮の花はなぜこれほど美しいのでしょうか。そしてなぜ尊ばれ、仏さまと深く結びついているのでしょうか。それは汚い泥のなかで成長し、それでいてその泥に染まることなく、清浄な花を咲かせるからにほかなりません。私たち人間も悪に染まらず、悪い誘惑に負けず、どれほど不遇で恵まれぬ環境にあっても、強く清らかに堂々と生き抜かねばならないと教えておいでなのです。 』早朝から動き出す私が、この日は何故午后に蓮の花を見に?実はこの日の朝にテレビを付けながらパソコンを操作していると「松本智津夫死刑囚ら7名の死刑が執行された」のニュースがテレビ各局で一斉に。それを見ていると、死刑の執行がまるでスポーツの実況中継の如くに。社会を震撼させる大事件であったことは事実であるが、政権の思惑をなんとなく感じる死刑執行ではないかと感じる私がいたのです。そして何故か蓮の花を見に行きたくなったのです。

2018.07.14

コメント(1)

-

アーティチョークの花

我が趣味の養蜂場の片隅に生えているアーティチョークが青紫の花を付けています。既に花のピークは終わったようですが、次々に青い花が開花しています。和名は「朝鮮薊(チョウセンアザミ)」とのことですが、日本に自生するアザミとは属が違い、別の種類の植物であるようです。これは、日本に渡来した当時は「朝鮮」が外国を意味しており、花の形がアザミに似ていたことから名付けられたとのこと。「Artichoke」とはアラビア語で「巨大なアザミ」という意味を持っているのだと。アーティチョーク草丈2mほどにまで生長する多年草で、ヨーロッパではツボミを食用にし、葉や根は薬草として利用されているようです。便秘解消や高血圧、糖尿病、骨粗しょう症に効果があるとされ、食物繊維やミネラルを豊富に含んでいるのだと。原種はヨーロッパに自生していた野生のアザミで、古代ギリシア・ローマ時代以降に今の形に品種改良され、15世紀のイタリアで本格的に栽培が開始されたのをきっかけにヨーロッパに広まったのだと。日本へは江戸時代にオランダからもたらされたが、栽培環境が合わないことから野菜としては普及せず、今では主に観賞用の植物として知られているのだと。私も旅行で訪ねたヨーロッパの市場には、アーティチョークのツボミが山のように積み重ねられ販売しているのを何回か見ているのも事実なのです。まだ若い花、青紫の花の下の緑がまだ残っているのです。花も古くなると下の写真の如くに。まだツボミのものも。しかしこのツボミに若さが感じられないのです。花は管状の花のみで作られていて、多くのキクのように周囲に花びら状の舌状花が並んでいません。花からは雄蘂や雌蘂が棒状に突き出し、これも写真の如く針山のような景色。花色は青紫から赤紫に変化して来るのです。ネット情報によると『アーティチョークのツボミは、塩茹でにして食べるのが一般的です。ツボミの下が最もおいしい場所で、そら豆のような風味を楽しむことができます。収穫したツボミは茎の部分を切り落とした後、まず水をはって塩を入れたボールに、逆さにした状態で30分ほど浸けておきます。こうすることで、ツボミの間に入ったゴミや虫が取り除くことができますよ。このとき、酸化して黒ずむのを防ぐために、お酢かレモン汁を水に加えておくといいです。その後水から取り出したツボミは、トゲのある部分に注意しながら上部を1~2cmほど切り落とします。そして鍋にたっぷりと水をはり、アーティチョークに塩やレモン、ローリエなどをお好みで加えて約30分茹でます。芯の部分に竹串がスッと入るようになったらザルにあげ、食べやすい大きさにカットするか、そのまま1枚1枚はがすようにして、ソースやドレッシングをつけて食べてください。』と。ネットからの調理写真です。 【https://nutrineat.com/vegetables-high-in-protein】よりあまり美味しそうに見えないのですが・・・・・。

2018.07.13

コメント(0)

-

湘南ひらつか(平塚)七夕まつりへ(その2)

市民プラザ前の交差点まで歩き、ここでUターンする。「ナパサクラブ」の七夕飾りの「パンダ」。【入選(昼の部】【入選(夜の部】に。「趣充会」の七夕飾り・「かぐや姫」。【入選(昼の部】【入選(夜の部】に辺りも暗くなり、七夕飾りにもLEDの灯が入り鮮やかに。ハワイ島キラウエア火山の溶岩もますます鮮やかに。再びブラジルサッカーの七夕飾り。両側の沿道には多くの出店が。大粒のタコで有名な神奈川県湘南地域のB級グルメ「湘南宮だこ」が左に。萬屋の「東海道五十三次」。「歌川広重 東海道五十三次 藤澤」。我が市・藤澤は、時宗の総本山である清浄光寺の門前町として生まれ、東海道の宿駅となり発展。清浄光寺は、宗祖の一遍上人が修業のため全国を遊行したことから遊行寺と。正面に描かれている大鳥居は、ここから約5キロ先にある江ノ島弁財天の入り口を示している。藤澤宿の遊行寺前の江ノ島詣の人々で賑わっている姿を広重は描いている。そしてここ「歌川広重 東海道五十三次 平塚」。唐ヶ原(もろこしがはら)のくねったあぜ道(縄手道)の先に平塚の宿場があった。「く」の字に曲がった道によって、丸い形をした高麗山(こうらいさん)との距離感を出し、さらに富士山を遠くにのぞかせた盛り沢山の構図には、広重のサービス精神が読み取れるのだと。現在でも平塚駅を西に歩いていくと、正面に高麗山が見られのだ。湘南平を含む高麗山公園は、平塚市と大磯町にまたがる公園。そして「歌川広重 東海道五十三次 大磯」かすかに陽の光を思わせる黄ばんだ空、海面の濃い藍、画面を引き締める墨のぼかしなど、配色が印象的。歌舞伎でも有名な曽我十郎が、仇討ちの果てに命を落としたのが陰暦5月28日。その愛人であった大磯の遊女・虎御前が流した涙が雨となったという故事から、梅雨時のしとしと雨を「虎ヶ雨」と言うのだと。「東海大学」の鮮やかな飾り。「東海大学が育成する4つの力 自ら考える力」と。紅谷町まちかど広場に、保育園児や小学生の将来の夢や願い事がつづられた短冊をつけた「子ども飾り」がお目見え。紅屋町の施設案内板。この場所は海抜5.4mと。藤井七段の左側には、平塚市出身で今年のテニス・全仏オープン女子ダブルスで準優勝した穂積絵莉選手らをモチーフにした飾りも。紅谷パールロードの夜の七夕を再び見に行く。(株)梅屋の「西遊記」は夜の部&昼の部共に特選と。再びスターモール商店街に戻る。こちらも昼の部&夜の部両方の特選に選ばれた片野屋の「赤ずきんちゃん」。LEDの灯が入り一層鮮やかに。赤ずきんちゃんのストーリーを表現する人形が回転中。振り返って。「平塚市工業会連合会」の「日本昔ばなし さるかに合戦 浦島太郎 鶴の恩がえし」。再びパンダの演奏する姿を反対側から。「湘南七夕の会」の七夕飾り・「パンダ村の夏祭り」。尚和堂の幻想的な女性絵画が組み込まれた飾り。【準入選(昼の部】【準入選(夜の部】に。カーリング女子の藤澤五月(ふじさわさつき)さん。周囲に作戦会議中に食べていた苺が描かれていた。そして「そだね~」の文字も大きく。平塚市の友好都市の七夕飾り。右から岐阜県高山市・岩手県花巻市・静岡県伊豆市の文字が。小さな七夕飾りを沿道で販売するオバチャン達。暗くなり七夕飾りが一層鮮やかに。「シャンシャン 香香 おてんば娘 一歳になりました」シャンシャンは2歳に成ったら中国に帰るようです。よって来年、2019年6月でシャンシャンとサヨナラ?! 。人の数もいつの間にか増えてきました、そして沿道にある花屋さんを覗く。様々な色のバラの花が。ヒマワリも色々な種類が。歩けるスピードも徐々にゆっくりと。表示板の掲げるオジサンが所々に。藤井七段、羽生善治永世七冠の飾りを往路とは反対側から。道端ではゴミの片付けのボランティアの方々の姿が。大きな袋に出店の食器のゴミ類が。現在行われている2018年ワールドカップで、日本人選手やサポーターたちが去り際に行ったゴミ拾いや清掃が「日本の美徳」として世界各国で報道された。使ったロッカールームやスタジアムを掃除し、ゴミをもちかえるのは、世界的には「普通ではない、すごいこと」なのではあるが、日本に来る外国人が、「ゴミをホテルまで持ち帰ってくれること」を期待するのは、個人的には無理なのではと。さて来たるべき東京オリンピックでのその為の対策は?ライトアップされ更に美しい色彩のバランス。焼きトウモロコシも売られていた。何とか人もゆっくりゆっくり動いて。平塚七夕祭りには屋台(露店)も約400店舗ほど出店されているのだと。お好み焼き、焼きそば、たこやきなど定番物からケバブ、シシカバブなど外国屋台まで、種類は豊富のようであった。「黄金のとりから」の出店には長蛇の列が。巨大な「佐世保バーガー」。出店のスーパーボールすくい。店の主?も貫禄十分で私のカメラに向かって。時間は19:30前、よって20時前でOKか?「広島お好み焼き」の派手なテント。大きな鉄板の上に、そしてここにも長蛇の列が。催し会場の舞台では、この時間には火を回す大道芸人 が。夜の七夕を楽しむのは何年ぶり、いや何十年ぶりであろうか?そして右手には「お化け屋敷」が。ガラス越しには、マイクで呼び込みのオバチャンの姿も。そして平塚七夕を十分楽しんだ後は、平塚駅に向かって歩く。途中、平塚名物の「都まんじゅう」の店にも長~~い行列が。そして平塚駅にはこれから七夕に向かう観光客の姿が依然として。時間は19:50。そして平塚駅構内に常に飾られている七夕飾りを見て、JRに乗り帰路についたのであった。

2018.07.12

コメント(0)

-

湘南ひらつか(平塚)七夕まつりへ(その1)

7月7日(土)の夕方に久しぶりに平塚・七夕祭りを訪ねてみました。「湘南ひらつか七夕まつり」は関東三大七夕祭りの一つ。JR平塚駅前の北側ロータリー。第68回湘南ひらつか七夕まつりのポスター。第二次世界大戦中、平塚市には海軍火薬廠があったため、1945年7月の空襲で焼野原となり、終戦後の1950年7月に復興まつりが開催された。その後、平塚商工会議所、および、平塚市商店街連合会が中心となり、仙台市の仙台七夕まつりを模範とした第1回「平塚七夕まつり」が1951年7月に行われたと。1973年の第23回平塚七夕まつりでは、駅ビル建設問題などの諸問題から平塚市がいったん開催中止を宣言した。しかし、「伝統の火を消すな」と有志が立ち上がり、商工会議所が開催している。1993年の第43回から現在の「湘南ひらつか七夕まつり」との名称となった。平塚駅周辺の都市整備により、2005年より開催期間が5日から4日に縮小された。更に2011年以降は東日本大震災の影響等による安全対策優先のため開催期間が3日間となり、主催が湘南ひらつか七夕まつり実行委員会となっているとのこと。今年の開催は7月6日(金)~8日(日)の3日間。七夕の中心会場MAP。会場はJR平塚駅北口商店街・紅谷町、明石町を中心とする市内全域。七夕会場に向かって進むと平塚駅間交差点の角のMNプラザの片隅で催し物が開催されていた。茅ヶ崎の街を笑顔でPRする三人娘、それが「スマイル茅ヶ崎」。茅ヶ崎の顔として、各種イベントや取材等で元気に活躍中と。こちらが8代目・新「スマイル茅ヶ崎」でしょうか。まだ顔に緊張感と初々さが。そしてこちらは今までの7代目・「スマイル茅ヶ崎」の3名なのでしょうか?お揃いの浴衣がお似合いの3人、そして上の写真より顔に余裕が。そして会場の「湘南スターモール商店街」へ。「湘南スターモール商店街」は、JR東海道線「平塚」駅北口から100mほど離れた旧東海道沿いに延びる商店街であり、旧平塚宿からの伝統を引き継ぐショッピングゾーン.入口はもちろん車両通行止めになっていた。「湘南ひらつか七夕まつり」の七夕飾り配置図。(文字が小さくて解りませんが)。左右の歩道上から太い竹の幹が道路中央に斜めに延びており、そこから七夕飾りがぶら下がっていた。横浜ゴム(株)の七夕飾り。羽生結弦くんの国民栄誉賞の七夕飾り。-日用品雑貨店のなべやの作品。その右には「西野ジャパン 一丸となって」と。願い事を書き込むコーナーも。願い事を書き込む少年の姿。「星に願いを」。「祝 ラグビーワールドカップ 2019 日本大会開催」と。市内企業の共同飾りであると。巨大なバルーン(風船)の塊。プリキュア柄やディズニー柄、サンリオ柄のキャラクターなど、様々なバルーンが。へリューム風船であろうか?歩行者天国のため、信号もこの日はお休みして七夕見物中。風も吹き七夕飾りの短冊も棚引いて。「スポーツの街」。「湘南ベルマーレ」。ホームスタジアムはここ平塚にある「Shonan BMW スタジアム平塚」。2017年のJ2降格後、1年で今年はJ1に復活したのだ。こちらにも「羽生結弦」くんがトリプルアクセル?中。その左手には「カーリング女子」。カラフルな七夕飾りが次々と。和風の七夕飾り。(社)七夕飾り空いっぱいプロジェクトの作品。七夕飾りのデザイン、制作、掲出までを各企業の社員が自分達で行うことで伝統ある七夕まつりに参加し地域活性に貢献する事を目的に立ち上げた集団とのこと。パンダが楽器演奏を。平塚市工業会連合会の「日本昔ばなし 浦島太郎&鶴の恩返し」。片野屋の「赤ずきんちゃん」。赤ずきんチャンとおばあさんの姿が。道路脇の催し会場の舞台では太鼓の演奏が。本土の盆踊りにあたる沖縄の伝統芸能のひとつ「エイサー」であろうか。舞台の下にも登場。顔を真っ白く化粧して。平塚パールロードも訪ねた。梅屋の「西遊記」。反対側は赤鬼。「(株)金子電機空調」の七夕飾り・富士山の姿が。「紅谷町自治会」の七夕飾り。「ジュエリーツツミ」の七夕飾り・「桃太郎」。「湘南ゆるり。」の七夕飾り・「浮世絵」。「マツモトキヨシ」の七夕飾り・「歌舞伎役者」。モスバーガー平塚パールロード店の「源氏物語」。夜の部 凖特選と。「あさひ家」の七夕飾り「日本絵画・風神雷神など」。「湘南スターモール商店街」に戻る。「花水ラオシャン本店」。平塚市で生まれた独特のタンメン屋さんのようです。「最年少プロ棋士 藤井七段」。「平塚法人会」の七夕飾り。こちらは「国民栄誉賞 永世七冠達成 羽生善治」。湘南ビューティーカレッジの七夕飾り。トキワヤの七夕飾り。「東海大学」の文字が。【入選(昼の部】【準入選(昼の部)】に選ばれていた。大きなバナナの風船?を担ぐ若者。これを持ち帰りどうするの?枕?浴衣姿の若い女性の姿も多く。平塚市はリトアニア共和国パラリンピック委員会と2020年の東京五輪・パラリンピックで事前キャンプを受け入れる協定を結んだ。同国のパラリンピック代表の大会前の練習場所や宿泊施設を提供するのだと。700人のリトアニアの方々が書いてくれた「願い事」も飾られていた。リトアニアは昨年訪ねた国。バルト海東岸に南北に並ぶバルト三国の中で最も南の国で西はバルト海に面する。北はラトビア、東はベラルーシ、南はポーランド、南西はロシアの飛び地カリーニングラード州と国境を接する国。首都ヴィリニュスの街を早朝散歩した事を想いだしたのであった。平塚スイングブラジルの「ワールドカップ 2018 ブラジル」の七夕飾り。この日には、既に前日にベルギーに2-1で敗れたのであったが。噴火したハワイ島キラウエア火山の姿?の七夕飾り。「Halau Hula Ka Lehua Tuahine」の作品。【準入選(昼の部】に。「湘南平塚青森県人会」の「平塚市 友好三都市 切り絵ねぶた」。反対側の武者絵巻。 ・・・つづく・・・

2018.07.11

コメント(0)

-

我が趣味の菜園のスイカの初収穫

我が趣味の養蜂場で栽培しているスイカも多くの実をつけています。野鳥に突かれないようにビニールキャップをしていますが、効果は??黒皮 スイカ も大分大きくなってきました。こちらはマダーボール。楕円形小玉種で、皮目が薄く、果肉は濃紅桃色、繊維は少なく適度にしまり、糖度は12~13度と高く食味は極めてよい品種。いずれも種を購入し育ててきました。まだ小さな実も。雌花。雄花。スイカに実をつけるために、欠かせない作業が受粉ですが、我が菜園では我が蜜蜂が受粉を手助けしてくれているのです。こちらはかなり大きくなって来ました。しかし、なかなか収穫の最適期が解らない趣味の農園主なのです。収穫時期の見分け方については、以下のようになると亡き母から学んだのですが。①巻きひげの色を見るスイカの実についた近くに、巻きひげが生えている。この巻きひげの状態によって、熟しているかどうか判断することができると。巻きひげの付け根まで、すべて枯れて濃褐色になり、硬くなったら収穫時期になると。②叩いて音で判断する叩いた時の音が高い音だと、まだ熟していない状態と。ポンポンと澄んだ音なら、ちょうど収穫の時期にと。逆に鈍い濁ったようなボンボンという音がしたときは、熟し過ぎていると。③葉の枯れ具合を見るスイカの周りに生えている葉が、だんだんと枯れてきたら、実も熟して来ていると。スイカのつるまで、枯れ始めれば熟し過ぎと。④スイカのお尻のへそを見るスイカのつるの後ろにある「へそ」が、この部分で熟しているか判断出来ると。熟していると少し大きくなり凹んで来ると。しかしなかなか・・・・・・・・・・・・・・・・解りません。この日も付け根の蔓が枯れているのを選んで収穫しました。音も聞きましたが、子供の頃から音感には弱い私ですので。自宅に持ち帰り綺麗に洗って。ドキドキしながら今年初めてのスイカに包丁を入れて見ました。ナイスタイミング!!熟しすぎの空洞もなくギッシリと赤く熟した果肉が。切り口にサランラップをかけ、しばし冷蔵庫に。そして今年初めてのスイカを妻と楽しんだのです。種も少なく、甘~~い美味。そして翌日は、包丁で切ってスプーンで楽しみました。ぎっしり果肉が詰まった旬のスイカはまさに日本の夏の風物詩なのです。先日のテレビで果物栄養学のスペシャリストの大学教授が以下の様な話を。『スイカが「夏の果実の王様」と呼ばれるのには深~い理由がある。それはスイカが、熱中症予防をはじめ夏の元気を強力にバックアップしてくれる食べ物だということ。「熱中症を防ぐためには水分補給することが第一ですが、スイカは水分が90%以上と非常に豊富。さらに糖分やカリウム・カルシウム・マグネシウム等のミネラルも含まれているので、微量の食塩を加えるとスポーツドリンクと同じような効果が期待できます」とのこと。夏とスイカの組み合わせは、栄養学的にも理にかなっているのです。』と。更にとくにオススメしたいのが「朝スイカ」であると。生のままでも手軽に食べられる上、水分豊富で食欲が落ちる夏場でも口に入れやすいことに加え、脳が睡眠中に消費したブドウ糖を手軽に補給できるので、朝から頭をしゃっきりさせるのに一役買ってくれると。以前は大玉スイカを栽培していましたが、子供も独立し妻との2人暮らしになり冷蔵庫の占有状態から妻の希望で小玉スイカに変えて来ている趣味の素人農園主なのです。

2018.07.10

コメント(0)

-

グラジオラスの花

旅行記のブログを長々とアップしている間に我が家の庭のグラジオラスが次々と花を開かせています。以前、様々な色の球根を購入し植え付けたものです。花後のお礼肥は与えていますが、植え替えは行っていません。和名はトウショウブ(唐菖蒲)、その他の名前としてオランダアヤメ等が。複色の2色咲きも。ピンクに白の縁飾り付きの紫色が入ったかわいい咲き方などバラエティ豊かに楽しむことが出来るのです。深紅の色が青空に映えて。すらりと伸びた花穂と剣のような形の硬い葉が特徴で、学名のグラジオラス(Gladiorus)はラテン語で「小さな剣」という意味があるとのこと、葉や蕾の形からつけられているのだと。球根は毎年新しく更新され、さらに新球のまわりには木子(きご)と呼ばれる豆粒大の小さな球根がたくさんできこれが成長してくれるのです。陽光を浴びてグラジオラスも眩しそうです。色だけでも赤、ピンク、黄、オレンジ、白、青、紫、緑、複色と様々な魅力の色が次々と。雨や風で倒れやすいのが難点ですが。そして横の畑との境界に、自然に生えて来たカボチャが花を付けています。大きな全面黄色の花。折しも、我が?ミツバチが訪花しました。カボチャの花は朝方によく蜜を分泌すると言われているのです。

2018.07.09

コメント(0)

-

日の出を楽しむ

長い間、ウズベキスタン、北京への旅行記をブログアップしてきましたがこれも完了し、久しぶりの日常のブログアップです。とは言いながら、今日は、先日卒業した会社の仕事の応援で三重県・津に行った時の、ホテルの我が部屋からの日の出の光景です。時間は4:26、気がつくと東の空が茜色に染まっていました。刻々と雲の色が濃さを増して来ました。ここ津市(つし)は、三重県中部に位置する都市で、同県の県庁所在地。周辺自治体との市町村合併を経て人口約18万人を擁する都市に成長。ガラス窓越しの撮影ですので、ピントがなかなか・・・。そしてこの日の太陽が。6月22日 4:44。みるみる姿が大きく。伊勢湾からではなく、山の端からの日の出。そして太陽が完全に姿を現す。時間は4:47。この日も天気が良く暑くなったのであった。部屋に差し込む朝の陽光、そして部屋の壁の私の姿を自撮り。漢字が一文字の市は他にもありますが、北から、燕 つばめ (新潟県 )、蕨 わらび (埼玉県) 、 旭 あさひ (千葉県 )、柏 かしわ (千葉県) 関 せき (岐阜県) 、 堺 さかい (大阪府) 、呉 くれ( 広島県) 萩 はぎ (山口県 )、光 ひかり( 山口県)そして津 つ (三重県 )・・・??現役中に全ての市に行った、通過したのではないでしょうか。そしてまだあるのでしょうか?しかし読み方も『一文字』なのはここ 『津 つ (三重県 )』だけではないでしょうか。津駅から乗り換え利用した近畿日本鉄道(近鉄)名古屋線のホームの駅名表示です。そして日の出観賞の後はワールドカップサッカー フランス⇔ペルー戦のニュースをホテルの部屋のテレビで見る。そして6:30からの朝食⇒仕事場へ。

2018.07.08

コメント(0)

-

北京・世界遺産の旅へ(その12 北京~日本への帰路へ:6/12)

全ての観光を終え北京国際空港へ向かう。廣渠門橋と下を流れる南護城河。南護城河は首都の水系を総合的に整備する目的で作られた人口運河の五河(長河、昆玉河、南護城河、筒子河、通恵河)の一つ。中央に北京飛天大厦酒店。橋の下の公園には美しく植栽された曲線美の花壇が。北京城東南角楼。北京城東南角楼は明清時代の北京城の四隅に造られた角楼のうちで、唯一現存する楼閣。北京城の東南に位置することからその名前が付けられた。東城区の崇文門東大街の北側に位置し、京城の内城隅櫓のひとつである。明代の正統元年(1436年)に建築が始まり、清代にはここが内城の東南角であった。角楼の中で唯一保存されたものであると。北京万豪酒店(北京 マリオット ホテル シティ ウォール)(Beijing Marriott Hotel City Wall)。東城区、地下鉄建国門駅から約500m、建国門南大街沿いに位置する大型ホテル。エレガントなヨーロピアン調の現代的な建物。Jing Du Yuan Hotel (ジン ドゥ ユエン ホテル/京都苑賓館)。北京駅のすぐ近くに建つホテル。中国らしさのある屋根を配した建物。建国門交差点近くに「富強民主文明和諧美麗的社会主義現代化強国」の文字が。習近平は昨秋に開催された共産党第19回大会において、建国100周年を迎える頃に「わが国を富強・民主・文明・和諧・美麗な社会主義現代化強国に仕立て上げる」という目標を明確に宣言しているのだと。和諧:矛盾のない調和のとれた社会、美麗:外見だけで無く中身の美しい社会。北京東城区東直門南大街にある「天地劇場」付近。少年少女の出演が多い演目で知られている劇場。国家認定の雑技団が出演し、北京旅遊局と北京市文化局に2000年から旅行指定劇場として認定されていると。道路脇には色々な花の花壇が。S51机場第2高速の崗山収費站(岡山料金徴収所)。空港手前の二纬路(二緯路)の交差点付近。そして北京国際空港・出発ターミナルに到着。ターミナル内。ターミナルビル内は混雑していた。多くの龍が登っている空港内のオブジェ。北京空港 管制塔。チェックインフロア奥の、ターミナル間連絡鉄道を利用してE棟を目指す。プラットホームに入る際には、搭乗券の確認が行われた。エスカレーターを降りてプラットホームへ向かう。そしてシャトル電車に乗りT3E駅(2つ目の駅)で下車。ここまでは極めて順調であったが・・・・。パスポートと搭乗券を提示し出国審査に。もちろんカメラ撮影禁止。現地添乗員から出国カードは不要とのことで準備なしで(再確認もしたが不要と)。ところが外国籍の方は出国カードの提出が必要と係官から厳しい口調で。慌てて記入場所に戻り出国カードを記入し、再び列に並び何とか出国審査を通過。そして機内に持ち込む手荷物のX線検査とボディチェックでまた止められる。リュックの中の、カメラ用リチューム電池、スマホの充電器等を全て出せと次々と。カメラの中の電池まで出せと、嫌がらせの如く。このやりとりを何回か繰り返しその都度品物のX線検査が行われたのであった。セキュリティーチェックで止められたのは、私とツアー仲間の御夫妻の3人。何とか無事通過した時には出発時間が迫っていたのであった。慌てて搭乗ゲートに向かうが頭上のナンバー表示が途中から無くなっていたのであった。近くの係員に聞くとこのまま進めと(後で解ったのは表示が頭上からフロアー面の表示に変わっていたと)。そして何とか搭乗ゲートに辿り着いたが、既に搭乗ゲートは閉まっていたのであった。係の女性が1名おりチケットを見せ何とか搭乗ゲートを開けてもらい機内に滑り込んだのであった。 【http://twin-ray.com/archives/518】より私が最後の搭乗者、出発時間から10分以上は遅れていたのであろうか。これも後で聞いた話であるが、「3名の乗客が搭乗をキャンセルしたので荷物を降ろしているので出発が遅れる」とCAからの機内放送があったとのこと。呼び出しの放送も無く?勝手に搭乗をキャンセルされかけていたのであった。あぶない、あぶなかったのであった。本当に下の写真の如き気分そして現実!! 【https://www.redbull.com/jp-ja/last-call-for-mr.-paul-freerunning-video-jason-paul-red-bull】より。飛行機は滑走路に向けて動き出したが、着陸機があるとのことで滑走路前で待つ。中華航空機が着陸。カタール航空機が。5機の着陸機を次々と優先し、そして何とか北京国際空港を離陸。14:35発の飛行機であったがこの時の離陸の時間は15:26と約1時間の遅れ。ビールの旨いことこの上なし!!機内食を完食。そして気がつくと韓国上空を飛ぶ。いつの間にか韓国・忠清南道の黄海沿岸上空に。海岸沿いに小さな島々が。忠清南道・瑞山市の沿岸沿いを飛行。そしてしばし眠りにつく。目が覚めると伊良湖岬が眼下に。下から利島、鵜渡根島、やや大きな新島、式根島、神津島が確認出来た。房総半島・鴨川上空から左にターン。そして房総半島を横断。東京湾を横断すると風の塔(川崎人工島)が眼下に。そして羽田空港に無事着陸。時間は19:21。日本での入国審査、税関はアッと言う間に無事通過したのであった。駐車場まで送迎車で行き、旅友Sさんに自宅まで送っていただいたのであった。そして21時前に無事帰宅したのであった。世界遺産の宝庫と呼べる中国の首都北京は、2014年に大運河が加わり現在合計7箇所。そのうち4箇所を訪ねる、羽田空港出発2泊3日の超格安ツアーであった。参加人数は29名(男8+女21)、その内ご夫婦4組。訪ねた中国の世界遺産のスケールはどれも壮大。強大な王朝が築いた建築物はどれも巨大でしかも精緻な装飾と造りの連続であった。故宮は、かっては紫禁城と言う名であり、明清の歴代皇帝と皇后が暮らし、広大な中華帝国のまさに中心となったその空間はそのまま故宮博物院としてその姿を今日に伝えていたのであった。公的な儀式が行われていた宮殿は想像以上の巨大さである一方細かく入り組んだ生活スペースは思いの外小さく質素なのであった。いつもテレビで見る「天安門広場」には国旗掲揚台があり、1989年6月3〜4日、民主化を求めて広場に集まった多数の学生・市民が弾圧された「天安門事件」の現場となった場所を訪ねたのであった。中国最大の木造建築太和殿前の広場は、映画「ラスト・エンペラー」でも登場。溥儀(ふぎ)が清朝12代皇帝・宣統帝に即位する儀式のシーンで、無数の官吏がずらりと並んでいた場所だ。映画「ラスト・エンペラー」では、ラストシーンの舞台にもなった玉座。老いた溥儀が、玉座の後ろからコオロギの入った筒を取り出すシーンを想いだしたのであった。近い内に、録画してある映画「ラスト・エンペラー」を見たいと思っているのである。北京市北部を東から西へ龍の如く横たわる世界遺産・万里の長城。全長はなんと21200kmにも及ぶのだと。万里の長城は壁だけではなかったのであった。監視のための監視塔や警戒区域や兵站を指揮するための要塞、連絡のための灯台など統一された軍の防御システムであった事を実感できたのであった。そして雄大な万里の長城は知恵と汗と涙の結晶であることも実感。家族と離れ離れになった労働者:軍人、農民や多くの死者の功績のもとに築かれていたのであった。しかし自然的な侵食と人為的ダメージによって約2,000kmの部分、つまりは明の時代の30%が喪失しつつあると。人類の知恵でいちまでも残しておきたいと誰もが感じる人類の聖地なのであった。中国の首都・北京は大気汚染が依然として深刻だと感じたのであった。北京では現在でも冬季は「危険」レベルを上回る汚染が発生し、街は灰色のスモッグに覆われるのだと。訪ねた6月の3日間はほぼ晴れの天候であったが空気が澄んでいないのは霧のためだけではない事を実感したのであった。北京市は地下鉄建設を増やす予定にしており、少しずつではあるが、公共交通機関の充実が達成されつつあると添乗員から。これによって車が減り、空気がよくなってくれれば環境問題にも良い影響がでるであろう。北京に青空が戻ることを期待したいし、その技術支援に更なる日本の技術力をとも。北京市民は慢性的な交通渋滞にも悩まされていた。朝夕のラッシュアワーともなれば、北京の主要な道路である三環路などは自動車で埋まり、ほとんど動いていないような状態になり我々の観光バスもその渋滞のカオスに巻き込まれたのであった。中国の発展と車の普及は比例関係にあるのも事実。中流階級が増え、都市部が拡大するにともない、車を所持する人、または所持したいと考える人は現在でも年々増加するばかり。中国の車市場は、もはやアメリカのそれを超えているのである。市内を走る車をナンバープレートの数字でわけ、半分に削減するという方法に乗り出したりそして現在では、北京の六環路内を走る市外ナンバーの車両は「進京通行証」なる許可を取る必要があると。さらに、午前7時から9時までと午後5時から8時のラッシュアワーについては、市外ナンバーの車両は五環路内に入れなくなるのだとも。しかし根本的な解決には全く至っていないのを実感したのであった。根本的な解決に向けての秘策は容易に見つからないであろう事を実感せざるを得なかった事も事実なのであった。新車制限、ナンバー制限、税制対策、地下鉄、路面電車、電動自転車・・・・???? 北京市の世界遺産は下記の7箇所。万里の長城 - 八達嶺長城北京と瀋陽の明・清王朝皇宮 - 北京故宮(紫禁城)周口店の北京原人遺跡頤和園天壇明・清王朝の皇帝墓群 - 明の十三陵大運河 - 北京旧城(玉河故道、澄清上閘、澄清下閘、什刹海)そして今回行けなかったのは の3ヶ所。いずれ近い内に制覇したいと考えているのであるが。 ・・・END・・・

2018.07.07

コメント(1)

-

北京・世界遺産の旅へ(その11 北京・天壇へ:6/12)

バスにて天壇公園に到着。天山公園北門前でバスを降りる。簡体字ではない「天壇公園」の文字が。音声ガイド 貸し出し場。「自動讲解器⇒自動講解(説明)器」か。天壇の紹介が日本語で。その下にはハングル語が。現地添乗員から入場切符をもらい入園。ここには自動改札機が。「天坛公园 导游图」=天壇公園 観光案内図。上空にはタコが揚がっていた。南に向かって進む。天壇 北天門。北門より祈念殿の屋根が見えた。祈年殿の北側に位置する「皇乾殿(こうかんでん)」の北面。祈年殿に祀られた神位の供養が行われていたと。その形は祈年殿とは違い、いたってオーソドックスだが、赤を基調とした外壁と青の瑠璃瓦のコンビネーションは美しかった。左手に回り込むと見えて来た祈念殿。ウズベキスタンを想い出す青の装飾。三層の屋根には青く輝く瑠璃瓦が用いられていた。皇帝の建造物は屋根に黄色の瓦ですが天につながる祈年殿は藍色。この色は天に対し従順であることを意味しているとか。そして金メッキを施された宝頂が藍色の瑠璃瓦の頂点に置かれていた。七十二長廊から祈念殿へと続く回廊も見事な装飾。右に折れ回廊を歩き祈念殿方向に進む。そして祈念殿の前の広場に出た。天壇は圜丘と皇穹宇、祈年殿を合わせた総称で、1420年(明の永楽18年)に創建された。敷地内には、圜丘、皇穹宇、祈年殿が南北一列に整然と並んでいる。大地を象徴する南端は方形の壁で囲ま絋天を象徴する北端は半円形の壁で囲まれており、北側を高く設計することで天地の世界を表現している。今回は、残念ながら祈年殿のみの観光であった。三段の円形石壇の上に建つ祈念殿。天壇(てんだん)は中華人民共和国北京市東城区に位置する史跡で、明清代の皇帝が天に対して祭祀(祭天)を行った宗教的な場所(祭壇)。敷地面積は約273万m2。1998年よりユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。1420年、明の永楽帝が建立したとされる。建設当時は天地壇と呼ばれていたが、1534年、天壇と地壇に分離、天壇と呼ばれるようになったと。祈念殿は天壇でもっとも有名とされる建造物の一つで、天安門や紫禁城とともに北京のシンボル的存在。祈年殿では皇帝が正月の上辛五穀豊穣を祈りを捧げた。祈年殿は直径32m、高さ38m、28本の楠の柱に支えられる祭壇で現存する中国最大の祭壇。高さは、9丈9尺という天数の最高である9の数で作ってあるのだと。中国建築史上重要な木造建造物とされる。屋根は瑠璃瓦葺きの三層になっており、明の時代には上から青、黄、緑となっていたが1751年にすべて青色に変えられた。1889年落雷により焼失したが、1896年に再建されている。鮮やかな青の中に金色で「祈念殿」と書かれた扁額。額も黄金の輝き。祈念門。祈年殿に南側から入る門。祈念殿東配殿。拝殿の屋根の先端部。階段中央に見事な雲龍石が。基壇3層分続いていた。階段を登りながら雲龍石を撮影。1段目。2段目。3段目。基壇最上部から。青の世界を見上げる。祈念殿内部。祈念殿内部中央にある4本の金柱・竜井柱は、春夏秋冬の四季を表す模様を表しているのだと。その周りに12ヶ月を表す12本の朱塗りの柱が、その更に外側に時刻を表す12本の柱が。中間と外側の柱の合計24本という数字は、一年を意味する二十四節気を意味し、柱の総合系28本は天の28の星座を意味するのだと。三層構造は下から民、皇帝、天帝を表すと言われていると。祈念殿内部には皇帝の玉座が安置されていた。中央の御座には神の位牌を、東側は皇帝の先祖の位牌を置き、西側は皇帝の休憩所として使われたのだと。祈念殿内部を斜めから。そして梁と釘を1本も使っていないのだと。屋根の軒先の木組み・装飾・色彩も美しかった。祈念殿の最上基壇より左に祈念殿西配殿、右に祈念門を見る。祈念殿の最上基壇より中央に祈念門、右に祈念殿東配殿を見る。急いで祈念殿の裏に。皇乾殿(こうかんでん)への入口門。皇乾殿の写真だけを。明の永楽18年(1420年)に建てられたと。祈念殿を後にし、再び回廊を進む。回廊の瑠璃色の装飾にも感動。この長廊の途中に北神厨があり、突きあたりに北宰牲亭が。祭祀用の供物を雨や雪に濡らさずに運ぶための通路として使われたと。天壇公園は普通に北京市民にも人気の公園で、回廊沿いでトランプ、将棋などをやって楽しんでいた。中国およびベトナムで盛んな将棋・シャンチー(象棋)祈年殿東部の門外、赤い柱と緑の瑠璃レンガからなっている檐に連なる長廊が。柱と柱の間に部屋が72間あることから「七十二長廊」名が付いたと。明の18年に建てられ、幅が約5m、長さが300m。この様に大きな廊下は古代建築では非常に珍しいのだと。青の世界が続く。祈念殿を振り返る。そして東門出口から天壇を後にする。 ・・・つづく・・・

2018.07.06

コメント(0)

-

北京・世界遺産の旅へ(その10 北京・愛新覚羅恒珏氏アトリエ、王府井へ:6/12)

3日目の朝も早朝起床。ホテルの我が部屋からの朝の太陽。時間は5:32。雲もほとんど無く快晴に近いものの、霧がかかった如しの光景。やはりこの日の北京の街は光化学スモッグで覆われているのか?6:30からの朝食。ホテルの1Fのフロントスペース。バスに乗り7:15に最終日の観光に出発。バスからの宿泊したホテル・北京美泉宮飯店を。西4環北路と阜成路とのジャンクション付近。先には高層アパートが並んでいた。そしてこの朝も渋滞に巻き込まれる。座席の最後部のカーテンの隙間から。街中には緑と花が。「北京北站」の文字が。北京北駅は中華人民共和国北京市西城区西直門外に位置する中国国鉄の駅。2016年11月1日から当面の間は休止中であるとのこと。北二環道路を走る。下の道路は西夏門北大街。街中には既に車が溢れていた。時間は8:25。鼓楼とその先にあって見えない鐘楼。併せて鐘鼓楼と呼ぶ。。明の時代、1420年に建てられたが、火災などもあり、1749年、清の時代に改築されたもの。元、明、清と三代にわたって北京の人たちに時を告げつづけた場所、それが鐘楼と鼓楼。鐘はゴーンという鐘、鼓はドン、ドン、ドンという太鼓。この北京鐘鼓楼文物保管所、故宮の北、北海公園に近いところに建つ鐘鼓楼。北京の子午線とも言うべき「中軸線」の南端は永定門、そして北端がこの鐘鼓楼。鼓楼は1420(明の永楽18)年と1800(清の嘉慶5)年に大規模な修復を受け、現在の建物は東西55.6m、南北34m、高さ31mの威容を誇る。そして鐘楼とはその名の通り鐘がある塔。木造の鼓楼とは対照的にレンガ造りの建物。烟袋斜街。前海と后海の境にある橋周辺から始まる細い路地。北京の古い家をそのまま使って店を開いていると。両脇に食べ物や雑貨の店が並んでいて人気スポットであると。前海沿いを走る。右手に金锭桥(金錠橋、Jinding Bridge)。胡同(フートン)と呼ばれる細い路地の残る地域に、昔ながらの家並みが再現されいた。 胡同は元・明・清の時代の古い平屋の街並みで、再開発前の北京の市民生活の姿。再現以外の部分も含めて、周囲には中国のイメージ通りの街並みが残っていた。景山公園山頂に建つ万春亭が見えた。年配の男女が踢毽子(羽根蹴り、蹴羽根)をやっていた。蹴鞠ではなくて代わりに中国語では、Jian Zi (ジェンズ、毽子)と言い、羽根突きの羽根の4−5倍ぐらいのものを蹴る遊び。Jian Zi (毽子)を蹴ることを踢毽子(ティージェンズ)というと。1980年代、「毽球」とよばれるチーム競技のルールが整備され、1987年に中国毽球協会も立ち上げられた。毽球はバトミントンに似た大きさのネットで仕切られたコートを使って競技する。チームの人数は3人で、ネット越しに相手の陣内に蹴りこむ事を目的とする。自陣内では4回まで蹴ることができる。ゲームは15点を先取した側が勝つ。足を使うため、バドミントンというよりはセパタクローによく似た競技になっていると。羽のJian Zi (ジェンズ、毽子)。下部に蹴ると音が出る仕掛けが。清朝第13代に当たる愛新覚羅恒珏(あいしんかくらこうかく)氏が書と絵実演販売を行っているというアトリエを訪問。アトリエ入口の門には何故か「景山牡丹特色商品展賣」の看板だけが。景山公園は元の時代より牡丹栽培を開始しており、今や北京最大の牡丹観賞園でありその時期には牡丹の花や苗が展示、販売される場所なのであろうか?店に入ると清王朝崩壊の歴史の説明の後 清朝皇族の愛新覚羅一族の末裔であるという愛新覚羅恒珏(あいしんかくらこうかく)氏の書道実演。販売用掛け軸の説明。説明に熱の入る秘書?。今日は「たまたま」!!愛新覚羅恒珏氏がアトリエに来たので、我々は氏に会えて非常にラッキーである、との説明に力が入っていたのであったが??。「福壽康寧」の意味は「幸福・長寿・健康そして心や社会の安寧を祈る」というもの。(康寧=平穏無事であること、福寿=幸福で長命であること)。氏の絵画。愛新覚羅恒珏氏。満州族であり、漢民族名字が関維霖で,1941年に北京で生まれた。清王朝皇室の末裔で、清太祖ヌルハチの十三代目の嫡孫であり、聖祖康熙帝(玄燁)の第二子胤礽直系の九代目子孫で、法名は妙霖居士であると。系譜。愛新覚羅家は清の皇帝として、267年間を統治しており、11代目の愛新覚羅溥儀氏が1911年に退位するまで続いた。愛新覚羅家は現在200名ほどいるが、そのほとんどは天津に住んでいるのだと。最後の皇帝である愛新覚羅溥儀氏には子供はない。溥儀氏の弟である溥傑氏は、1937年に明治天皇のいとこである嵯峨浩さんと結婚し、二人の娘のうちの慧生さんは無理心中をして伊豆で亡くなっているが、もう一人の娘である嫮生さんは現在も神戸におられるとのこと。溥傑氏は1994年に亡くなっている。清の第四代康熙帝の次男で皇后の子の胤礽(いんじょう)がその祖となっているようだ。この胤礽は皇太子として早くから認められていたが反逆のそぶりありとして結局廃嫡されている。その末裔が恒珏氏という系図になっているようであった。その愛新覚羅恒珏氏が、天津に住んでおられるが、週末にはここで書のデモンストレーションと共に書画の販売をしているとのこと。愛新覚羅恒珏氏の紹介。最後の皇帝である愛新覚羅溥儀氏とその弟の溥傑氏の紹介写真がアトリエ(実演販売の店)の外の壁に。最後の皇帝である愛新覚羅溥儀氏の説明パネル。弟の愛新覚羅溥傑氏の説明パネル。アトリエの前の土産物売り場。「鎮山玉緑」と書かれた看板が入口に。アトリエの中庭を再び。清朝の末裔がこの様な場所でひっそりと書画を売って生計を立てている?、その物語そのものが幾ばくかのお金を払って手にするのにふさわしい中国土産のような気がしたのではあったが・・・・。しかしこのツアーの案内書には、この場所を訪れる事には一切触れられていない理由は何なのかと大いに気になったのであったが・・・・・・。そして門やアトリエの入口にも「愛新覚羅」の文字が一切無いのは何故????既に訪れた方そしてツアー仲間の感想は如何に?。そしてバスに乗り王府井に向かう。バスを降り王府井の散策開始。王府井(おうふせい、ワンフーチン)とは、北京中心部東城区にある繁華街。巨大デパートや飲食店が立ち並び一帯は歩行者天国になっている。日本人には「北京の銀座」と呼ばれることもあると。ここでしばしの自由行動、いわゆる「銀ブラ」の開始。王府井は東長安街から中国美術館まで、南北全長約1600メートルにわたる繁華街で、南側の一部が歩行者天国になっていた。かつてここに皇族の屋敷(王府)と井戸があったことから王府井と呼ばれるようになったと。ちなみに、井戸があったとされる場所にはマンホール型の記念碑が埋め込まれ、そこに王府井の歴史や由来の説明が刻まれていた。中国の新型有人潜水艦「蛟竜」が展示されていた。ふと、再び中国と日本の間で海洋資源、特に深海資源をめぐる競争が始まろうとしているのであろうかと。シチズンの時計塔が象徴的な北京市百貨大楼。3頭?の牛の銅彫像。牛は赤みを帯びた青銅だが、綿密に見ると紫、青、赤、緑ですが、その間は色が美しく、牛には不規則な中空の穴が。ダイナミックなシェイプ、鮮やかな色彩なのであったが。この牛の展示の目的は?そして「天福茗茶」へ。中国各地に支店900以上を展開し、中国最大規模を誇る台湾系の茶葉店。王府井大街に近い北京本店は1200m2の広大な建物で、2階には茶葉や茶道の歴史を紹介する天福茶文化館を併設している。龍井茶や烏龍茶など各地の銘茶を扱っており、気軽に試飲することもできたのであった。お土産に抹茶味のお菓子を購入し、集合場所に戻ったのであった。そしてバスにて、このツアーの最後の観光地の「天壇」に向かう。途中、レンタサイクルの片付けの現場が。レンタサイクルを使いたくなったら、まずアプリの捜索機能を使い、近くにあるレンタサイクルをさがし、見つけたらQRコードで自転車のカギを外す。そして、目的地に到着したら、歩道の自転車置き場に置き、カギをロック、アプリで使用料を払って、そのまま乗り捨てが出来るのだと。中国で本格的にレンタサイクルのサービスが始まったのは2016年。わずか2年弱で70を超える運営会社が進出し、過当競争で値下げ合戦が過熱し、業界の淘汰(とうた)が既に始まり倒産も始まっているのだと。 ・・・つづく・・・

2018.07.05

コメント(1)

-

北京・世界遺産の旅へ(その9 八達嶺・万里の長城を登る:6/11)

八達嶺・万里の長城を目指す前に、長城の絶景ポイントでの集合写真撮影の案内があり販売品の説明を聞く。世界遺産に登録されている万里の長城は河北省、山西省、甘粛省、北京、内モンゴル自治区などに所在し、最新の調査で総延長8851kmとされる。着工は紀元前6世紀にまでさかのぼり、秦の始皇帝が建築し、明代に大幅に拡大・延長されて現在の形になった。現存するものの大部分は、明代の建造で明の時代には、西は「嘉峪関」から東は「山海関」、更には遼寧省の北朝鮮国境まで延長された。北京市内から交通の便もよく最も保存状態の良い城壁の一つがこの八達嶺長城で観光ツアーの定番となっているのだ。これから目指す北4桜が一番右手に。入場料は20元。神威大将軍砲。八達嶺長城の入口の馬道に陳列し、合計5台が。当時の先端的な兵器の一つ。そのうち、最も大きな大砲の筒の長さは2.85mで、口径は105mmで射撃距離が千m以上達し、極めて威力があったと。大砲のボディに「敕賜神威大将軍」と書かれて、明時代崇禎11年(1638)に製造。この大砲は、1958年に八達嶺の東より5キロ先の張堡から掘り出されたもの。他の四台大砲は、1957年に万里の長城を修繕するときに出土したもので、同時に数百枚弾丸も掘り出され、どちらも明の時代に作られてものであると。「武備志」によると、「古代には機械で石を発射し、機械は木造でしゃがんだトラの形にしている」。その後、火砲を利用し、ボディは短く太く弾丸を発射し、俗称で「カエル砲」と呼ばれていると。そこから、当時の兵器は一般的なものであると分るのだと。八達嶺長城は南北2つのルートに分かれていた。南に伸びる長城はきつい男坂と呼ばれ往復およよ1時間半程と。北側に伸びる長城は比較的緩やかな坂で女坂と呼ばれ往復40分程と。今回のツアーは女坂を登ることに。右は北城・女坂と左は南城・男坂。手前から北2桜、北3桜、北4桜そして下って北5桜、北7桜、北8桜。左(西)側が外(蒙古)側で、右(東)側が内(中国)側。 五星紅旗がはためいていた。北2楼に向かって登って行った。壁の平均高さは7.8mで、厚さは6.4mで、頂上の幅は5.8mであると。五匹の馬が並んで走り、十人並んで歩くことが出来たのだと。壁の外側に1.7~2mの垣と銃眼が。銃眼の下に射撃穴があり、そこから矢を打つ。同時に、内側に壁垣があり、「むすめかべ」と呼ばれて安全の役割を果たしたと。北2楼に到着。城壁の間のこの建物は敵楼、掩蔽壕と呼ばれる砦で敵を監視する役目。一般的には正方形或いは長方形で、上下二段。上層は望み口と射撃穴があり、花火の信号をつけるところもあると。下層は、門と階段があり、兵士に休憩と兵器を置く場所。万里の長城における重要な軍事施設の一つ。北2楼入口。北2楼内の通路。北2楼を出た直後のやや開けた場所。南方面の長城(男坂)を振り返る。北3楼を目指す。途中左手にあったのは戦台であろうか?戦争の際に、台の上から火器、フランク、大砲で攻撃したと。一か所の戦台に一般的には30名兵士を置き、30名に銃眼に配置し、150キロ火薬を準備。その他、戦台に矢、鉄棒、数えきれない石を用意し、一か月の食糧と水等も保管したと。長城の道幅は5頭の馬が並んで進める広さだと。城壁の高さは南と北で違い、南壁は「北京」の方角に面し、北壁は領土外からの侵略を防ぐため壁麺が高くなっていると。北3楼を過ぎ、北4楼への急な階段をひたすら登る。北5桜、北7桜、北8桜の姿も大きくなって来た。北4楼手前の最後の急な階段に辿り着く。下から見上げる男坂は思っていたより急勾配で、特に角度の高いエリアには、長城の壁際に各一つ、中央部分に一つ、計三つの手摺りがついていた。私も最後は中央の手摺りにつかまり登楼したのであった。「北4楼」の案内板。青空によく映える城楼からの眺めは絶景そのもの。この先の北5桜、北7桜、北8桜へは集合時間の関係で諦めた。北八楼もズームで。北八楼近くまでロープウェイでも登れるルートもあるようであった。ここにも多くの観光客が。北十楼をズームで。この敵楼と呼ばれる砦は頂部に居住設備?も。長城に向かう道路はこの時は大渋滞中。北4楼から南を見るとこちらも長城が龍がうねるが如く延々と。北4楼から登って来た北3楼を見る。そして帰りはひたすら下る。そして長城を後にしたバスの中は、疲れで多くのツアー仲間はこの後は爆睡へ。正面に徳勝門箭楼が見えて来た。北二環路の北側に位置する門。清代の内城には、南に宣武門・正陽門・崇文門、東に朝陽門・東直門、北に安定門・徳勝門、西に西直門・阜成門の計9つの「九門」が設けられていた。多くは城壁の撤去とともに消えたが、徳勝門は正陽門とともに破壊を免れ保存された。徳勝門は明代に城壁の建造とともに設けられ、塞外へ向かう門であったことから軍門とも呼ばれた。12.6mの城台の上に築かれた箭楼は4層構造で19.3mの高さを有し、北に向けて計82の射撃口を備えている。現在は北京市古代銭幣展覧館になっていると。そして夕食会場へ。全聚徳(ぜんじゅとく)は、北京市に本店を置く北京ダックのレストランチェーン。 日本国内では、東京都内に六本木店と新宿店、銀座店の3店を構えていると。 会場入口には順番を待つ多くの客が。この夜ももちろん中華料理。ビールも注文。北京ダックが。コックさんが目の前で北京ダックをさばいてくれた。今回の超格安ツアーでは、私にとっては想定外の光景なのであった。北京ダックというと、北京ダックの皮だけをヤーピンに巻いて食べるというイメージが強かったが、美味しい北京ダックは皮だけでなく、ジューシーな肉が付いていた。ヤーピンにネギとキュウリを乗せ、甜麺醤とよばれる小麦粉を発行させた味噌を載せて。4~5枚を食べたであろうか。美味しくてほぼ完食した我がテーブル。我がホテルへのバスでの帰路でも車窓風景を楽しむ。Jing Du Yuan Hotel (ジン ドゥ ユエン ホテル/京都苑賓館)が右手に。これは西直門(シージーメン)という地下鉄などのターミナル駅のそばにある、双子ならぬ三つ子のビル。雨も落ちて来た。成铭大厦。「中国兵器」と書かれた看板。中国兵器工業集団有限公司は、国務院国有資産監督管理委員会の管理、監督する中国の中央企業である。 銃器、弾薬の開発、製造、及び装甲車、戦車、無人偵察機等の航空機、ミサイル、水陸両用車、爆弾等の軍事製品の製造を主に行うと。そして北京市海淀区西四環北路にある、ライトアップされた我がホテル・北京美泉宮飯店に到着したのであった。時間は20:02過ぎ。 ・・・つづく・・・

2018.07.04

コメント(1)

-

北京・世界遺産の旅へ(その8 北京北部・万里の長城へ:6/11)

途中、高速道路もかなりの渋滞が発生。道路の渋滞情報表示。G6京蔵高速の清河収費站。高層アパートが車窓から。そしてこの日2回目のお土産屋に連れて行かれる。「ラテックス健康寝具店」内部に入るとキラキラの装飾が壁に。ラテックス(高反発ゴム)の説明会が始まる。それが終わると客1組に1人の店員が密着セールストーク全開で離れない。『ご主人 ベッドに寝てみてくださ〜い。』と。購入ラテックスは真空梱包され持ち帰りように無償トランクがプレゼントされると。パンダや様々な動物の枕?も販売されていた。ジッと我慢で店を出て昼食会場へ。前方にドームの如きモニュメントが。店は北京市 昌平区南口鎮にある「金殿飯店」.。「金殿国際」の黄金の文字が。レストラン内部は唯々広く、客のいない席も。もちろん中華料理。ビールも注文。今回初めての青島啤酒。壁の絵画。店の繁栄の守り神か?昼食後は再び高速に乗り万里の長城を目指す。G6京蔵高速南口収費站。両側に山並みが現れた。居庸関長城が見えて来た。居庸関長城は昌平県内に位置し、北京市から60㎞、目的地の八達嶺長城から20㎞離れている。地形が険しく敵の侵入防止に適しているので、古くから戦争の要地。万里の長城を築造していた時、始皇帝は犯人、兵卒、強制に集められた民間の男性をここに引っ越させたという説が。平凡な人たちがここに住むということで、「居庸関」(中国語で、「庸」は平凡、「居」は住む)と名付けられたと。居庸関長城に二つの関所があり、南にあるのは「南口」、北にあるのは「居庸関」。居庸関の両側にそびえ立っている山々は雄大。これも居庸関長城の一部か。居庸関と書かれた陸橋。ここが関所のあった場所と。多くのトラックが。この道路は首都である北京市からチベット自治区の首都であるラサ市までを結ぶ計画がされている中華人民共和国の主要幹線道路網の一部。水関長城。長城の長い階段。水関駅で高速を降りる。車窓から長城を追いかける。バスを降り由此登城入口へ八達嶺熊楽園。パンダではなく日本で言うクマ牧場みたいな場所か。万里の長城 八達嶺 と刻まれた石碑。八達嶺は万里の長城のうちもっとも早く観光地として一般公開された場所。現在の遺構は明代に建設されたもの。この地区の長城は首都防衛を目的とし、また王朝の威厳を示す目的もあり特に堅牢な建築物となっている。一般に認識されている煉瓦で建築され所々に望楼がある万里の長城は、北京近郊の長城に特有の様式であると言える。当地を含めて観光客に一般公開されている地点は、ほとんどの場所で大規模な修復が実施され、谷の底にある入場口から両側の山に伸びる長城のいずれも途中まで公開されていたのであった。急な坂道を登っていく。セキュリティー検査場。そして目の前に目的地の八達嶺長城が。長城が延々と続いていた。「国家重点風景名勝区」と刻まれた石碑。「八達嶺」と刻まれた石碑。長城の急な階段を登る多くの観光客の姿が。 ・・・つづく・・・

2018.07.03

コメント(0)

-

北京・世界遺産の旅へ(その7 北京郊外・市内観光へ:6/11)

北京二日目の朝も早朝起床。6:30からの朝食会場に向かう。フロントロビーの見事なシャンデリア。バイキングスタイルの朝食を楽しむ。フロントの後ろには見事な絵画が。フロント前の大きな玉の彫刻。壁には西洋風の大理石の等身大の彫刻が。ホテル・北京美泉宮飯店(Beijing Schonbrunn Hotel)を前の道路・西四环北路から。「美泉宮飯店」の文字が。エントランスの屋根には騎馬像が対で。向かって右側の騎馬像。向かって左側の騎馬像。全体計画の半分程が出来上がった?ホテル。ペガサスであろうか?向かって右側のペガサス像と女神像。向かって左側のペガサス像。そして7:30にバスでホテルを出発し市内観光へ。しかし早速朝の大渋滞に巻き込まれる。中国の大都市で渋滞が激しい理由は、中国の消費者にとって自動車はまだまだステータスシンボルの1つなのだと。それに「大きければ大きいほどいい」という見栄を重んじる精神、やや自分勝手な運転マナーが相まって、道路のキャパシティを大きく超えた自動車が路上を埋め尽くすことになっていると。2008年以降、北京は交通インフラ設備の強化や公共交通の拡充、静的交通制御の強化に取り組んできた。それと同時に車のナンバーの末尾の数字(奇数偶数)による交通規制やナンバー交付にかかる抽選制度も実施してきた。それによって交通渋滞は緩和されたが、金持ちは奇数、偶数の車を2台保有したために車の数はかえって増えてしまったと以前ニュースで。五輪メーン会場近くにそびえる5棟の複合ビル「盤古大観」が見えて来た。中央の高層オフィス棟は最上層部が龍をイメージした独特の形状になっていると。鳥の巣から約500メートル、国家水泳センターから約180メートルという距離の好立地にそびえる、複合ビル施設「盤古大観(パングーダーグワン)」だ。地上39階建ての「オフィス棟」(高さ約192メートル)、19階建てマンション「盤古大観龍寓」3棟、19階建てのホテル1棟の計5棟からなる。オリンピックに向けて建てられたオフィス棟には自称七つ星ホテルの「北京盤古七星酒店」が。「北京盤古七星酒店」はプレジデンタル・スイートで300-600万円/日の宿泊費と。また、最上階はビル・ゲイツが16億円で年間契約していることでも有名。オフィス棟の頂上近くの横壁には「盤古」の文字が。そして歩道橋上部から「鳥の巣(鸟巢・Bird's Nest)」を見る。「鳥の巣」は中華人民共和国・北京の陸上競技場、及び中国最大のスタジアム。北京オリンピックのメインスタジアムであった。日本では、国家スタジアムとも表記される。北京オリンピックでは、開会式や、陸上競技、サッカー男子決勝、閉会式に使用された。大きさは330m×220mで高さは69.2m。総工費は35億元。オリンピック当時の最大収容人数は91,000人、大会の終了後は8万人席にまで改修されたと。そして次には翡翠店に朝から案内される。亚运村 民族园路沿いにある店。明翠工芸品商店。中国風の建物が道路の上を横断していた。「民族園」の文字も確認出来た。店内は高価な翡翠の置物がズラリと。翡翠玉の彫刻。こちらにも。日本語で流暢な説明。翡翠は中国の玉として崇められる宝石で、皇帝も大事にしていた。立派な翡翠が飾ってあった。外には出ないでくれとのことで、ベンチに座り、これも格安ツアーの理由とひたすら時間の過ぎるのを待ったのであった。北京観光タワー(塔)。北京都市部中軸線北端にあり、オリンピック公園中心区の東北部、奥海湖畔に位置。高さ186mから264.8mある5棟の塔で構成。建設当時、「生命の木」と称されていたと。上空から見ると、大きな五輪が浮かんでいるように見えるのだと。オリンピックタワー。上部に五輪のマークが。三角錐を重ねたデザインが目を引く巨大な塔。オジサンが連凧を揚げていた。オリンピックタワーと観光タワーそして「鳥の巣」。「鳥の巣」の脇をバスは通過。そして北京市内から25km程北西の郊外にある頤和園(いわえん)に到着。「中国屈指」と称される世界遺産の名園「頤和園」。18世紀、清朝の皇帝が母親の長寿を祝って造営した、北京最大の皇族庭園。万里の長城と並ぶ北京有数の観光名所であり、その面積が日本の皇居の2倍以上という広大な庭園。清朝第6代皇帝の乾隆帝(けんりゅうてい)が、母親の還暦を祝って造営したという頤和園。中国屈指の名園と謳われ、その敷地面積はなんと約290万m2!東京ドームに換算するとなんと約62個分、皇居と比較しても2倍以上という気の遠くなるような広さを誇るのだと。あまりにも広大な庭園の約4分の3の面積を占めるのが、人口の湖「昆明湖(こんめいこ)」。乾隆帝がこの地に江南地方の風景を再現しようと、杭州の西湖を模して造られたと。この巨大な人工湖とその周囲に点在する色鮮やかな中国風建築の数々が、頤和園の風光明媚な景観を作り上げているのであった。頤和園の入場券。延旭牌楼。柳の先に十七孔橋と南湖島。昆明湖に浮かぶ龍の姿の観光船。十七孔橋。古代皇室の庭園だった頤和園の中でも人気スポットとなっている十七孔橋は、1750年(乾隆15年)に建設され、幅8m、高さ7m、長さ150m。雄大で厳かな雰囲気を醸し出している。橋の下の真ん中のアーチが橋のどちら側から数えても「9」個目となるように17個のアーチがある。陽数の極である「9」は、封建制の皇帝が最も好きな縁起のいい数字だったのだと。佛香閣と智慧海が昆明湖の対岸に。十七孔橋の橋の袂近くには八角形の「郭如亭」が。郭如亭の内部装飾内部装飾。天井の装飾も美しかった。仏香閣とその後ろの智慧海(ちけいかく)をズームで。智慧海はチベット仏教式の建築。昆明湖で船を楽しむ観光客。右手に景明楼。十七孔橋の欄干には獅子と怪獣の石彫が並んだでいた。544体の獅子像があるのだと。十七孔橋は夕景のシルエットが美しいことで有名とのこと。緩やかなカーブを描いた美しい橋・十七孔橋の上で縦に並び記念撮影する中国の女性達。この後私も一緒に手を上げて仲間に入れてもらった。西堤六橋の練橋(ねりばし)。「練橋」の「練」は、その原義の「練り糸で織った絹」の意。十七孔橋を渡り終え南湖島から振り返る。「昆明湖」東岸から「十七孔橋」を渡りきったところの「牌樓」(pái lou)。くぐった先右手に龍王廟があった。観光船の乗り場。龍王廟に向かって進む。龍王廟 入口龍王廟入口の門。「勅建廣潤靈雨祠」の字は嘉慶帝御筆。龍王廟。御神籤か?更に南湖島の奥に進む。土産物屋。様々な柄の扇が売られていた。島の一番奥まで行き、島の外周散策路を万寿山の仏香閣を眺めながら十七孔橋方面に進む。仏香閣は八面四層で高さ36.5mの建物。江南の杭州の六和塔(りくわとう)を模して、乾隆帝が創建。中には、銅で作って鍍金した高さ5mの千手観音が安置されていると。島の北岸にある涵虚堂。ここからの眺めは最高であった。額には「詞春林麗」の文字が。橋の袂まで戻り十七孔橋を再び。十七孔橋を再び渡ると東岸の袂に「銅牛」が。1755年に造られたもので、写実的な造形。中国では牛は水を鎮めるという信仰が古代からあると。牛の背にはこの像の由来を記した80文字の銘文が。そしてこの後、集合時間まで旅友とアイスクリームを買い楽しむ。 ・・・つづく・・・

2018.07.02

コメント(0)

-

北京・世界遺産の旅へ(その6 中国雑技団鑑賞ツアーへ:6/10)

夕食の中華料理を楽しんだ後は、OPツアーの中国雑技団鑑賞ツアーへ旅友と向かう。「朝陽劇場(チャオヤン・ジューチャン)」は、地下鉄10号線「呼家楼」の側。この朝陽劇場は1984年に作られ、1986年には観光者向けに推薦できる劇場「旅游演出定点場所」として北京市より指定を受けた北京市のお墨付き劇場であるとのこと。ツアー費用は260元≒4700円。座席によって料金が違うようであった。10分程劇場の前で入場の順番を待ち、指定の席へ。劇場内の龍の彫刻。反対側にも。そしてほぼ満席の中、開演。若者たちが舞台の上にそびえ立つ棒上で乱舞し、椅子やグラスを積み重ね、さらにその上を人が飛び越える。どこにでもある物を使いながらも、極限まで鍛えられた技と肉体で観客をあっと驚かす中国の雑技団。若き女性が次々に演技を披露。ここの劇場の特徴は常にトップレベルの雑技団が登場していうことで、「北京で雑技団を鑑賞するなら朝陽劇場」と言われるように北京に多数点在する雑技団シアターの中でも特に北京市民に高い支持を受けている劇場。巨大な炎を背景に。CGを駆使し演出も最高。輪の中をジャンプしてくぐり抜ける。同じ人間かと思うくらいの柔軟性、鍛錬した者だけができる妙技、出演者の素晴らしい連帯感に感動。勇壮な武士団の演技。2人組みでの雑技。椅子を上下にしながら順に重ね合わせその上で命綱なしで。絶妙のバランス。椅子の次は人が積み重なって。ハイテクな映像と共に行われる演技、女性の演技は柔軟さを見せる構成の物が多く。グラスのセットを両掌、両足裏、おでこ、口等全身駆使して載せて。しなやかな曲線の美も。神秘的な世界を演出。ポーズも決まって。1台の自転車に何人乗っているのかわからない自転車。そのパフォーマンスの数々に思わず手に汗握ってしまう場面が次々と。高速で回転する輪の中で。ひたすら輪の回転に同調して走り回る。圧巻は7台の二輪バイクが球形の籠の中で。轟音の中、ハラハラドキドキでスリル満点 凄いの一言。見事な演技も無事完了し、誇らしげな姿を。そしてアッという間の19:00~20:00の1時間の演技もフィナーレへ。これぞ「Amazing Fantastic shu?」なのであった。この夜の舞台は、高度な技が次々に惜しげもなく披露されており、高密度の舞台が次々と展開されたのであった。すごい技を何でもないかのように淡々とこなしていく雑技団の演技は真に「筋肉ミュージカル」なのであった。そして膜が下りたのであった。帰る際には会場横のドアから出ると、手に汗握る演技を終えた雑技団員たちが建物横でくつろいでいる姿が見られて微笑ましかったのであった。そして迎えに来てくれたバスで2連泊のホテル・北京美泉宮飯店へ。ホテルのフロントの前にもこの日、楽寿堂で見た玉の彫刻、「大禹 治水図玉山」にも似た大きな玉の彫刻が。そして我が部屋へ。 ・・・つづく・・・

2018.07.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1