2018年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その8:湯滝、湯の湖)

竜頭の滝を後にし、次の目的地は奥日光の湯滝。戦場ヶ原を走る。標高は約1,390mから1,400mであり、広さは400haに及ぶ湿原。戦場ヶ原という地名は、山の神がこの湿原を舞台に争いを繰り広げたという伝説に由来している。戦場ヶ原のうち174.68ヘクタールの地域が、奥日光の湿原としてラムサール条約登録湿地となっているのだ。そして湯滝の駐車場に滑り込む。前方に湯滝レストハウスが。奥日光地域の湯ノ湖から流れ落ちる滝。落差50m、幅25m。華厳滝、竜頭の滝と並んで奥日光三名瀑のひとつとされている。滝を流れ落ちるのは湯ではなく水。湯滝を流れ落ちた水は日本有数の高層湿原「戦場ヶ原」を流れる湯川となり、竜頭の滝を下って中禅寺湖へ流入する。滝の側面には遊歩道が設けられており、落ち口、滝壺、そして側面の三面から滝の姿を鑑賞することが可能で、特に滝壺の観瀑台からは目の前に迫った滝を間近に見ることができるのであった。湯の湖の湖面から直接落ち込む滝。三岳(みつだけ)の噴出によって湯(ゆ)川がせき止められて形成された。高さ50mの滝を毎秒約1トンの水が幅約25mいっぱいに流れ落ちる。清流釣りをする人の姿も。再び湯滝上部を。岩に当たり砕けた水が、真っ白に流れる姿が湯に見える事から湯滝と付けられたと。あるいは湯ノ湖からの滝なので湯滝と言われるなどの説が。岩壁を勢いよく白い滝が流れ落ち、下方で二手に分かれるのであった。正面の観瀑台からは轟音と共に間近に迫力のある滝を眺めることが。紅葉シーズンを思い浮かべながら。秋になると、この様な絶景が・・・・。10月中にSさんに再びこの場所に連れて来てもらいたいのであった。 【https://arizo02.exblog.jp/4406395/】よりそして湯ノ湖へ。日光白根山からの水に加え、湖畔にある日光湯元温泉からの湯が流れ込んでいる。温泉成分や山からの砂などで水深が浅くなり、湿地化する危機にあったが、1997年に浚渫工事が行われ、危機を乗り越えた。温泉の湯が流れ込んでいるものの、水深が浅いため冬季には全面結氷することもある湖。湯ノ湖周回線歩道案内板。湖面には釣り船が。湖畔には釣りを終えた人の姿が。丸ビクの中にはニジマス・カワマス・ヒメマス・・・が。魚をゲットし、取り込むオジサン。湖の中に入って。船釣り/日:2600円(船は別)、岸釣り/日:2000円であると釣り人から。そして日本ロマンチック街道(120号線)を走り、この日の最後に群馬県沼田市にある「吹割の滝(ふきわれのたき)」へ。坂道を下り片品川に出来た吹割の滝へと向かう。吹割渓谷遊歩道案内図。遊歩道を歩く。高さ7m、幅30m。奇岩が1.5キロメートルに渡って続く片品渓谷(吹割渓谷)にかかる。河床を割くように流れ、そこから水しぶきが吹き上げる様子からこの名が付けられた滝といえば高いところから水が流れ落ちてくるイメージであったが、この吹割の滝は大きく変わっていて、足元にある岩場の割れ目をごうごうと水しぶきを上げながら、河川が流れ落ちて行くのでした。900万年前に起こった火山の噴火による大規模な火砕流が冷固した溶結凝灰岩が片品川の流れによって侵食されてできたV字谷にかかり、そこに向かって三方から河川が流れ落ちるその姿から「東洋のナイアガラ」と称されていると。滝の正面側から。これ以上先にはロープが張られて、安全上近づけない。遠くに吊り橋が見えた。岩壁群も奇岩が連なり。エメラルドグリーンの流れも美しく。岸壁は様々な動物や恐竜の顔の如し。「吹割の滝」、「鱒飛の滝」案内板。「鱒飛の滝」。高さ8メートル、幅6メートルの滝で、遡上してきた鱒がここを越えることができずに止まってしまうことから、かつては「鱒止の滝」と呼ばれていたと。間近で吹き出すように流れ落ちる滝を見学できるのはなかなか素晴らしくこれぞ一見の価値あり。ジワジワとズームで。更にズームで。自分の体が吸い込まれそうで迫力満点。名勝「吹割渓ならびに吹割瀑」案内板。凝灰岩、花崗岩の河床上を流れる片品川の清流が、岩質の軟らかい部分を浸食し、多数の割れ目を生じたのだと。年季の入った歴史を感じさせる土産屋が並んでいた。そして早朝からの長い観光を終わり帰路へ。しばし沼田市街に向けて一般道を走る。途中左手に「沼田貯蓄銀行」の建物が。沼田貯蓄銀行は、明治31年(1898)11月7日に開業され、その後、沼田商業銀行、利根銀行、群馬大同銀行と改称された。この建物は、明治・大正期の擬洋風建造物で、市内においてただ1棟だけ残る利根・沼田の金融史を物語る貴重な文化財。赤城ICから関越自動車道へ。榛名山を中心とする山々が右手に。高崎JCT手前を通過。関越自動車道の渋滞情報が。何とか渋滞も抜けて、鶴ヶ島JCTから圏央道に入り寒川南ICで下り、茅ヶ崎のSさん宅に無事到着。時間は20:40。そして我が車に乗り換え無事21:15過ぎに帰宅したのであった。 ・・・完・・・

2018.08.31

コメント(2)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その7:華厳の滝、竜頭の滝)

東照宮の見学を終え、中禅寺湖畔の華厳の滝を目指し車を走らせる。第二いろは坂を上る。いろは坂の名称は、初期のいろは坂が48箇所のヘアピンカーブのがあったことからその名が付けられたとされる。初期のいろは坂から改良された現在の「いろは坂」は、華厳の滝がある華厳渓谷を挟むように、北側に下り専用の第一いろは坂と、南側に登り専用のこの第二いろは坂に分けられ、この二つの坂に存在する48のカーブをいろは48音に例えており、個々のカーブには音に対応する文字板が建てられていた。看板では「い」から「ね」までの20のカーブがあった。「い」の文字板が建てられたカーブを曲がる。途中明智平に立ち寄る。第二いろは坂をほぼ上りきった終点付近にある明智平。ドライブインになっていて駐車場も広いため、休憩しながら展望を楽しむ観光客でにぎわっていた。ここからロープウエイに乗って3分で到着する標高1373mの明智平展望台は日光を代表する人気の展望スポット。男体山や中禅寺湖そして中禅寺湖から流れ落ちる華厳の滝などの大パノラマが一望でき、周囲の雄大な山並みと合わせて絶景が広がっていると。秋には紅葉の名所としても知られており、四季折々の見事な自然の造形美を楽しむことが出来る明智平ロープウェイ。全長は0.3kmで高低差が86m、最急勾配は30°。最高速度は9km/hで走行方式は交走式、定員は16人で運転時分は3分のロープウェイ。山頂部付近のここ明智平と中禅寺湖までの区間だけは対面通行となっているので、中禅寺湖側から明智平までは明智第一・第二トンネルを通ってここ明智平まで降りてくることもできるのであった。中禅寺湖方面に向けて車を走らせ、華厳の滝の駐車場に車を駐め、華厳の滝の見物に向かう。日光には四十八滝といわれるくらい滝が多い日光周辺で、最も有名とも言えるのが華厳ノ滝。中禅寺湖の水が、高さ97メートルの岸壁を一気に落下する壮大な滝で、自然が作り出す雄大さと、華麗な造形美の両方を楽しむことが出来たのであった。華厳の滝の滝口(落下開始部)。発見者は勝道上人と伝えられ、仏教経典の1つである華厳経から名づけられたと。滝から落ちる水の量は平均3tと言われている。また、多いときは100tに、少ないときは0.3t以下になることもあると。湯滝、竜頭の滝と併せて奥日光三名瀑とも言われている。中禅寺湖から漏出した伏流水が中段部分から表出して、十二滝と呼ばれる無数の滝が簾状に並んで流れ落ち、年中を通して涸れることがないのだと。滝壺付近では霧の如くに。和歌山県の那智ノ滝、茨城県の袋田ノ滝とともに「日本の三大名瀑(めいばく)」とも呼ばれる。滝付近の大谷川北岸には観光客向けの有料の華厳滝エレベーターが設置されており、エレベーターで降りた観瀑台からは滝壷を正面間近に見ることができるのであったがこの日は時間も無くこれはパス。昼食の店を探す。途中、「ゆばカッちゃん」と「ゆばコロ君」に出会う。ゆばかっちゃんは、ゆば100%の素材のカツ、ゆばコロ君は、コロッケの中にゆばを入れたものであると。「御食事処たなか」に入る。ちゃんぽんラーメンを楽しむ。そして駐車場に戻ると、「エサをあげないで」の看板を発見。日光市の観光地がサルなど野生動物の被害に悩まされていると。土産物店や住宅に入り込んだり、花壇を荒らしたりと。今のところ観光客への大きな被害はないというが、観光客の中にはエサを与える人もいるのだと。この日はサルの姿は見かけなかったが。そして車に乗り込み、中禅寺湖畔を走り、竜頭の滝を目指す。中禅寺湖の入口に立つ二荒山神社の大鳥居を潜る。中禅寺湖は、2万年前に男体山の噴火でできた堰止湖である。人造湖を除く広さ4km2以上の湖としては、日本一標高の高い場所にある湖。また、栃木県最大の湖である。1周は約25kmであり、歩くと9時間ほどかかる距離。湖のすぐ北には男体山がそびえ、北西には戦場ヶ原が広がっているのだ。そして日本ロマンチック街道を上り、竜頭の橋の先の駐車場に車を駐める。竜頭の橋から竜頭の滝まで、湯川に沿って遊歩道が整備されていた。「竜頭の滝 展望台」滝全長は210m。滝幅は10m。日光を代表する滝の1つ。湯ノ湖に端を発し戦場ヶ原を流れ下ってきた湯川の末流にかかる滝。白き流れに心が洗われる空間。新緑やツツジ(トウゴクミツバツツジ)の咲く季節、紅葉の景観が人気のスポット。「竜頭」の名前は、二枝に分かれた滝を正面から見た姿を龍の頭に見立てたものとされ、二手の流れを髭に見立てたとも、中央の岩を頭部に見立てたとも言われるのだと。東側面の散策路をひたすら下り、急流状になっている滝を側面から見る。下流側正面の観瀑台からの眺め。滝の一番下は滝壺の近くには大きな岩があることで2つに分割されその為に流れが2つに分かれる一番のビューポイント。大きな岩が竜の頭に見え、また2つに流れる滝が龍のひげに見えることから、その名が付けられたと。そして10月中になると。 【http://www.pixpot.net/view_spots/spot/401/ryuzuno-taki/】より正面左側の滝。正面右側の滝。右側の滝の上流側。左側の滝の上流側。様々なお土産を販売する茶店「龍頭乃茶屋」。「水五則」戦国時代、豊臣秀吉の知恵袋といわれた黒田官兵衛(黒田如水)の教えです。一.自ら活動して他を動かしむるは水なり⇔「率先垂範せよ」二.常に己の進路を求めて止まざるは水なり⇔「自ら考えて道を拓くことを心がけよ」三.障害にあい激しくその勢力を百倍し得るは水なり ⇔「あきらめることからはなにも生まれない」四.自ら潔うして他の汚れを洗い清濁併せ容るるは水なり ⇔「人を追いやることをせずに共に頑張ろう」五.洋々として大洋を充たし発しては蒸気となり雲となり雨となり 雪と変じ霰(あられ)と化し凝(ぎょう)しては玲瓏(れいろう) たる鏡となりたえるも其(その)性を失はざるは水なり ⇔「常に自然の理(ことわり)にそって物事を考えよ」水というものを通して、人間としての生き方を教えてくれる言葉を味わう。現役中の仕事柄で「水」が気になるのであった。ソフトクリームを二人で楽しむ。ソフトクリームで体をクールダウンした後は、遊歩道を上りながら竜頭の滝を下流側から楽しむ。滝の一番下となる龍頭乃茶屋から一番上の橋まで300mほどあり、高低差が50mもあるため、結構、階段を歩いたのであった。滝を観ながらのんびり歩いていると心も 身体も癒されるのであった。夏のこの時期、深い緑に囲まれた滝は清々しいの一言。竜頭の橋が木々の合間から見えて来た。竜頭の橋から竜頭の滝を見る。眼下には中禅寺湖が見えたのであった。ここの標高は1355m。竜頭の橋の上流側。 ・・・つづく・・・

2018.08.30

コメント(3)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その6:日光東照宮2/2)

更に東照宮の見学を続ける。-が今回の見学ルート。 【https://www.nikkotoshogu.com/html/kosu/toshogu.html】より右手に神楽殿、左に祈祷殿。「奥宮(おくみや)」への入口を守る「眠り猫」を見に行く。日光東照宮でもうひとつ有名なのが、この「眠り猫」。家康公の眠る墓所「奥宮」に通じる「東回廊潜門(ひがしかいろうくぐりもん)」の上部に刻まれている。家康公の御遺骸が納められている大切な場所で、何をのんきに眠っているの?と思いますが、実は「猫がのんびり眠っていられるほど平和な世の中になるように」との願いが込められているのだと。この眠り猫は、伝説の彫刻家と伝わる「左 甚五郎(ひだり じんごろう)」が制作したと薄めされる彫刻。しかし、本当に左 甚五郎の作品かどうかは、現代においても定かではないのだと。斜めから眺めると獲物を狙っているような、今にも飛びかかりそうな顔に。心なしか前傾姿勢にも感じられます。なんとも不思議な彫刻。ネット情報によると『日光東照宮では、平成の大修理が平成9年から執り行われ、境内の老朽化した建造物などが 修理の対象となった。そしてこの眠り猫もいよいよ2016年6月に修理されることになり、 一旦、この坂下門から取り外された。 その後、2016年11月に坂下門に戻ってきましたが、よく見ると..ぬぅあんと! 「薄目で少し目が開けられた状態」で戻ってきたと。 この目が開いているという事実は、飾られてから1ヶ月半経た後に判明したそうです。 目が開けられた理由としては、参照した大正・昭和期の図面の目の部分が黒で塗られて いるのを見た彩色担当者が、目の中心部分の黒さを強調し、更に周りを灰色にしたため、 目が開いたようになってしまったと。 江戸期以降、近代まで一説では「眠り猫の目は主人(家康公)を守るため薄目で 少し開いていた」という説があるのは事実ですが、確証があるわけではありません。 このため、「薄目を開いた眠り猫」は、判明後、すぐに再修理に出され、現在は 従来通りの眠り猫が据えられています。』と。三猿の顔と言い、薄目を開いた眠り猫と言い、修理では色々な事が起きるのですネ!!下の写真は、昨年11月、修理完成直後の「眠り猫」の写真とのことです。なるほど、薄目を開いている様に見えますね。 【https://www.sankei.com/premium/photos/170730/prm1707300021-p1.html】より実は、この眠り猫の彫刻の裏側には「雀(すずめ)の彫刻」が据えられています。天敵であるはずの猫(眠り猫)の裏側に、なぜか雀が据えられているのです。この理由は、猫が起きていれば雀は食べられてしまいますが、猫が居眠りしていれば雀と共に共存しているという平和の願いが込められているのだ、と云われています。つまり、「警戒心の強い猫すらも安心して眠りに付ける世の中の到来」を意味し、さらに「天敵である猫が眠っている時にスズメが安心していられるように、弱い者も安心して過ごせる世の中である」といった深い意味合いがあるようです。これはすなわち「猫が眠りに付くほど、徳川幕府(江戸幕府)の時代が平和であり、この平和が末永く続くであろう」という意味も込められていると。東回廊潜門(坂下門)を振り返る。杉の木立の中を奥宮に向かって進むとひんやりとして、澄んだ空気が気持ち良いのであった。全部で207段もある石段。その踏み石は全て大きな一枚石でできていて、石柵も一枚石をくり抜いて造られているのだと。石段を昇った先には奥社の入口となり銅鳥居が建っていた。この銅鳥居は1683年(天和3年)に5代目将軍徳川綱吉公が奉納した鳥居であり、鳥居の扁額(へんがく)は後水尾天皇の勅筆と。奥宮拝殿への石段の両側にいる狛犬達。重要文化財に指定されており、関東最古の狛犬であると。阿形の狛犬は巻毛。吽形の狛犬はウェーブのかかった鬣(たてがみ)。拝殿【重要文化財】。人数が集まると順番に、多くの観光客に対して一斉に、神職の方が奥宮について説明をしてくれたのです。説明を聞いた後は拝殿裏の「鋳抜門(いぬきもん)」へ。門の軒下には「蜃(しん)」という伝説の生き物の彫刻が守護神として墓の入口を守っていた。「御宝塔」(御墓所)。家康公の神棺をおさめた5mの御宝塔。しんと静かな空気があたりを包んでいた。宝塔の前に置かれた鶴の蝋燭立て・香炉・花瓶は、朝鮮から贈られたものであると。御宝塔の周りをぐるりと歩くと、大きな杉の木が。こちらは願い事を唱えると叶うといわれているご神木「叶杉」。カップルが仲良く手を合わせて。何を祈っているのであろうか?チョット二人の間の空間が気になるのであった。鋳抜門を宝塔側から。そして拝殿の見学に向かう。拝殿内は写真撮影禁止であった。拝殿・石の間・本殿は、東照宮の中心となる建物で御本社とも呼ばれています。拝殿は文字通り、神様に拝礼するための御殿。構造は、屋根は入母屋造【いりもやづくり】で正面に千鳥破風が付き、正面の向拝は軒が唐破風。豪壮な造りで、柱や粱などにも地紋彫が施され、細部に至るまでおびただしい数の彫刻や絵画、極彩色の文様で埋め尽くされていた。そして再び拝殿前の唐門の前に。唐門は絢爛豪華な極彩色の陽明門とは対照的に貝殻をすりつぶした故粉で塗られた繊細な小さな門。本社の正面で正面3m側面2m正面の扉は唐木寄木細工の両開桟唐戸。屋根の下には寄木細工の昇り竜、降り龍と、白と黒を基調とした破風下や、長押には中国の聖人賢者の堯、舜、巣父、許由、竹林七賢、 仙人、七福神、花鳥、水鳥が施されていた。この門は江戸時代には将軍に拝謁できる身分の幕臣・大名のみ、ここをくぐることを許され今も大きな祭典と国賓相当の参拝者にしか開くことはないとの事。門の上の中国の聖人賢者。唐門の向こうに工事中の拝殿の足場が。人物の彫刻は、陽明門と唐門にしか置かれていない。 唐門には6体・64人の人物彫刻があるのだと。再び陽明門を拝殿側から。拝殿側にも見事な龍の彫刻が。「魔除の逆柱(まよけのさかさばしら)」12本の柱には胡粉(貝殻をすりつぶしてつくった白色の顔料)が塗られ、グリ紋とよばれる地紋が彫られています。しかし、内側の2本目だけが他の柱と逆に下向きになっています。1本だけ渦巻き文様の向きが逆の下向きになっている柱が。東照宮にはこのように一箇所だけ他とは異なる仕様に仕上げている細工があちこちで見られます。この理由として言われているのが「完成された建物は、いずれは崩壊する。正に完成した瞬間から崩壊が始まる。」という言い伝え。陽明門の逆柱は未完成というわけではありませんが、敢えて1つだけ仕様を変えることでまだ完成した完璧な建物ではないよということを表わしており、この逆柱は魔除けの意味があるとされていると。陽明門内部の天井には、「昇り龍」と「降(くだり)龍」(狩野探幽作)が描かれていた。『八方睨みの昇り龍』と呼ばれる「昇龍」。こちらは別名「四方睨みの龍」と呼ばれる「降龍」。陽明門正面上層高欄。中央の高欄部分に9個の唐子彫刻が施されていた。同様に陽明門の左右と背面にも唐子彫刻が。陽明門上層高欄の唐子彫刻。左から「石拳」、「蝶捕り」、「竹馬(木馬)遊び」、「鬼ごっこ(ことろことろ)」。中央の「司馬温公の瓶割り」大きな瓶に落ちた友達を助けるために石で瓶を割っている温公(左から二人目)、勉強よりも命の大切さを教えている彫刻であると。そして中央右隣の「石拳」、「舞踏」、「奏楽」。そして陽明門右端の「孟母三遷(もうぼさんせん)」。子供が勉強するようにと、環境の良い場所を探して、三度引越をしたという孟子の母親の話。彫刻では、青い表紙の本を読む子供時代の孟子と、その左側に母親が配されています。鼓楼前の廻転燈籠。オランダから献上された回転灯籠。オランダは、鎖国下の日本において欧州の国の中では唯一交易が認められていた国であり、東照宮へは3回奉納を行っている。この回転灯籠は1643年にオランダの東インド会社から贈られた銅製燈籠でアムステルダムで製作され、長崎出島を経て陸路江戸まで運ばれたと。よく見ると中央の三つ葉の葵の御紋が逆さまになっている。オランダで製作した際に間違って御紋を逆さにしてしまったのだと故に「逆紋の回転灯篭」と呼ばれているのだと。これ、日本人だったら切腹?断罪?のところであろうがオランダ人が制作したのでお咎めがなかったとか。下の写真は今回撮った写真ではなく前回訪ねた時の写真ですが。そして本地堂(薬師堂)を訪ねた。日光東照宮には「眠り猫」と同じぐらい見逃せない場所。それは、天井に龍が描かれている「薬師堂(本地堂)」。靴を脱ぎビニール袋に入れ、順番を待つ。ここの内部も撮影禁止。この薬師堂の、縦6m、横15mの巨大なヒノキ板が34枚もはめ込まれた天井には、狩野派の「狩野永真安信(かのう えいしん やすのぶ)」によって描かれた8mの龍の水墨画があります。この龍こそが「薬師堂の鳴き龍」と呼ばれている龍の絵。龍の顔の下で拍子を打つとカーンと音が鳴ったあと音が共鳴し、鈴を転がしているような龍の鳴き声に聞こえるため、「鳴き龍」または「鈴鳴龍」と呼ばれているのです。拍子を鳴らす場所、顔から離れた場所によっては音が共鳴せず、全く鳴かない場合もあったのです。日光東照宮の時を告げていた鐘楼と鼓楼陽明門の手前にある櫓(やぐら)のような二つの建物、奥がが 鐘楼 、手前が鼓楼。読んで字のごとく、 鐘楼 には鐘(かね)が納められていて、鼓楼には太鼓が納められています。こちらは鐘楼前の朝鮮鐘。1643年に4代将軍家綱の誕生のお祝いに来日した朝鮮通信使から鐘と花瓶、香炉、燭台が贈られたと。鐘の側面には、「朝鮮国王が東照宮におさめるために作らせたもの」という意味の文面が見られます。使われた銅は対馬から取り寄せたものです。龍頭(鐘を吊るための上部の突起)に小さな穴(日本の鐘にはないもの)があるなど、朝鮮鐘の特徴も見られます。このことから、別名「虫蝕の鐘」とも呼ばれています。そして表門から出て「授与所」前に。参道を下る。参道の途中では日光猿群団の猿?が活躍中。長い竹馬乗りを披露中。暑い中、お疲れ様です。 ・・・つづく・・・

2018.08.29

コメント(0)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その5:日光東照宮1/2)

大谷資料館を後にし、日光東照宮に向かう。徳次郎ICより日光宇都宮道路に入り暫くすると前方に女峰山(にょほうさん)の姿が。女峰山は日光市の北側、男体山の北東約7km地点にある標高2,483mの成層火山。日光三山のひとつ。日本二百名山のひとつ。日光宇都宮道路の大沢本線料金所を通過。そして日光ICで下り東照宮方面に向かう。大谷川(だいやがわ)に架かる日光橋を渡り左折すると左手の車窓に神橋(しんきょう)が見えた。聖地日光の表玄関を飾るにふさわしい朱塗に映える美しいアーチ型の神橋は、昔は「山菅の蛇橋」などと呼ばれ日光二荒山神社の建造物で国の重要文化財に指定され、平成11年12月に世界遺産に登録された。日本三奇橋(山口県の錦帯橋・山梨県の猿橋)、日本三名橋(東京都の日本橋・山口県の錦帯橋・長崎県の眼鏡橋)と呼ばれていると。橋の長さは28m、巾7.4m、水面よりの高さが10.6mあり、高欄には親柱10本を建て、それぞれに擬宝珠が飾られ(乳の木)と橋板の裏は黒漆塗で、その他は朱に塗られている。擬宝珠(ぎぼし)の数は、本来は「10」ですが、実際には「9」とのこと。昭和に日光に走っていた電車の軌道のために外された、と。有料駐車場に車を駐め散策開始。輪王寺・三仏堂は今回も未だ修復中であり、正面に巨大な実物大の写真パネルがお出迎え。約50年ぶりの平成大修理(平成19~32年度)が行われているのだ。「素屋根(すやね)」で被われた東日本最大の木造建築である三仏堂の大伽藍。前回訪れた2015年10月末には特設の「天空回廊」(展望見学通路)を訪ねたのであった。三仏堂の屋根頂上と同じ高さから修理現場を見学でき、さらに外に目を向ければ東西に広がる日光門前町の眺望出来、「日光山の新名所」ともいえる施設なのであった平成30年3月より素屋根の解体が開始。平成32年度までの予定で進行中の「本堂(三仏堂)平成大修理」なのである。輪王寺の本堂(三仏堂)は日光山随一、東日本では最も大きな木造の建物で、平安時代に創建された、全国でも数少ない天台密教形式の御堂。現在の建物は、正保2(1645)年、徳川三代将軍「家光」公によって建て替えられたと。黒門。表参道の右手にある日光輪王寺 黒門(国重文)を三仏堂側から。明治期に本坊が焼失した際、唯一免れた輪王寺の表門。巨大な「心」の字が目を引く石碑が立っていた。字の横の落款から、その字が中国の郭沫若氏の筆によるものだと解ったのであった。東照宮への参道を歩く。更に進むと前方に大きな石鳥居が見えて来た。日光東照宮 配置案内図。日光東照宮 石鳥居【重文】 。元和4年(1618)、九州筑前藩主・黒田長政によって奉納。福岡から海路・水路・陸路を使い15個の石を運び、積み上げてできたものであると。なるほど柱の中央に繋ぎ目が。五重塔。慶安3年(1648)、若狭国小浜藩主・酒井忠勝によって奉納。文化12年火災にあうが、その後文政元年(1818)に同藩主酒井忠進によって再建。この五重塔、屋根の大きさが全部同じ。これは雪が下の屋根に落ちないように造ったのだと。そして五層目の屋根「垂木」だけが禅宗様(唐様)の「扇垂木」となっていると。1層から4層までの垂木は並行な和様「並行垂木」。5層目だけ禅宗様(唐様)で、扇のような放射状の骨組み「扇垂木」。仏塔としての五重塔は、和様「並行垂木」が通例とのこと。一カ所のみ異形の状態だから、未完なので滅びない という「不完全不滅」の考えから意図的に造られたのだと。さらに五重塔のど真ん中には、巨大な「木の柱」がブラ下がっているのだと。屋根の上から心柱を垂れ下げる理由は、地震の「横揺れ」「縦揺れ」に対しての振動を、心柱を振り子にすることによってうまく振動を逃がすことができるからだと。初層の軒下には、右から「寅」、二代将軍・秀忠の「卯」、家光の「辰」が彫られている。何故か中央ではなく右側に家康の干支である「寅」。中央には、二代将軍・秀忠の干支である「卯(うさぎ)」。左には、三代将軍の家光の干支である「辰」。右側から、十二支の寅・卯・辰の順番にはなっているが、何故家康が中心ではないのであろうか?五重塔から少し進んだところに拝観受付所があり拝観券を購入。赤い「表門」の先が、拝観券が必要なエリア。五重塔の前の広場から石段を18段登ると表門【重文】。全部本朱塗の八脚門。左右に阿吽仁王像が安置されており、仁王門とも呼ばれている。実はこの仁王様たちは出戻りとのこと。明治4年に実施された神仏分離によって大猷院(たいゆういん)の仁王門に移されていたと。東照宮の仁王門(その後、表門に改称)に仁王像がないのはおかしいということで明治30年11月に戻ってくるまでの間、現在、表門の裏側にある左右の狛犬が代わりに飾られていたとのこと。東照宮は神社、よって本来、寺にあるべき仁王像があるのはおかしいのが、出戻った現在見ても何の違和感もないのは不思議。 阿形像。大仏師・法眼康音作 (高さ4m)。お顔をズームで別角度から。吽形像。同じく大仏師・法眼康音作(高さ4m)。こちらもお顔をズームで別角度から。下神庫(しもじんこ)。神庫とは祭具を入れる倉()という意味で、中神庫・下神庫には千人武者()行列など東照宮()のお祭りに使う道具などがしまってあると。中神庫(なかじんこ)。上神庫(かみじんこ)は『御宝蔵』とも呼び、祭典用具や神宝類を収蔵する校倉造りの建造物。更に陽明門に向かって進む。左手にあったのが神厩舎(しんきゅうしゃ)。神厩舎の長押(なげし)の上に彫られているのが有名な猿の彫刻。陰陽五行思想では、馬=火であるのに対して、猿=水であり、『猿が馬を守る』という厩猿信仰が古くからあったと。『見ざる、言わざる、聞かざる』の”三猿の教え”の猿がよく知られているが、参道側(三神庫側)の長押に5面、西側に3面の計8面に、合計16匹の猿が彫られ(作者不明)、人間の一生が風刺されているのだ。以前のニュースで、三猿の目が今回の修理で、まるでゆるキャラのように大きくなっていると。目の幅は以前の3割増しほどで、過去のどの写真よりも大きいと。専門家は「過去の再現として問題があり、次回修理で描写を再検討すべきだ」との話であったがその後どの様な結論になっているのであろうか。以下、『見ざる、言わざる、聞かざる』の”三猿の教え”について『』内は現地の写真入り説明板より。(1)赤ん坊時代『小手をかざして遠くを見ている母猿は、空間としての遠方ではなく時間としての遠方, 即ち未来(子供の将来)を見ている。その方向には実をつけた枇杷と朱色の雲がある。 母親が子供の未来を遥かに望んでいる場面で、桃杷と朱色の雲は「バラ色で実り豊か」な 子供の未来を暗示している。』 子猿を引き寄せた母猿が手をかざして遠く(実り多い子供の将来)を優しい眼差しで 見つめているのだ。子猿は信頼しきった表情で母猿の顔をのぞき込んでいる。 なるほど「親」という字は「木」の上に「立」って「見」るのだと。 猿の一生を表す一連の彫刻はここから右方へ展開されるのです。(2)幼年期『幼いうちは、純真で周囲の影響を受けやすい。だから世の中の悪い事は見聞きせず、 悪い言葉も使わせず、良いものだけを与えよ。この時期に、良いものを身に付けておけば、 悪いものに触れ(対し)ても正しい判断(行動)ができる。』両手でそれぞれ耳、口、目を押さえた三匹の猿。いわゆる、『見ざる、言わざる、聞かざる』の三猿の教え。物心のつく幼少期には、悪いことを見たり、言ったり、聞いたりしないで、良いものだけを受け入れ、素直な心のまま成長せよという教えが暗示されているのです。(3)独り立ち直前『一匹の座った猿。(未だ立っていない)どことなく寂しそうなのは、孤独に耐えつつも、 これからの人生(将来)を考えている。やがて立ち上がれば、「自立・一人立ち」 (精神的にも肉体的にもレベルアップ)する。』赤ん坊時代や幼年期と異なって、彫られているのは一匹の猿。孤独感の漂う、いくらか苦渋の表情をした一匹の猿が座ったまま将来を見つめています。自力で『独り立ち』しようとする姿が暗示されています。(4)青年期。 ここで絵が一段高い所に移っているのです(人生のステップアップと同じ?)。 『二匹の猿が上方を見上げている。希望をもって上を見上げる青年期のイメージ。 右上に青雲が配され、「青雲の志」を抱いた若い猿と解釈できる。御遺訓にいう 『上を見な・身の程を知れ』である。』 口をきっとへの字に曲げ、天を仰ぎ見る二匹の猿が印象的。(5)挫折と慰め『右側の猿は樹の上で前方を凝視している。左側の二匹は岩の上にいる。 中央の猿は崖からの転落は免れた状況(木から落ちた猿かも)。 左側の猿は中央の猿の背中に手を当てている。友達を慰める、 或いは励ましているように見える。』崖下を覗き込む猿とその猿を慰める猿、崖っぷちを飛び越えようとする猿。まっすぐ人生に立ち向かおうとするなかで立たされる崖っぷち。慰め慰められることを体験しながら、挫折を乗り越えて行こうとする姿が暗示されている。(6)恋に悩むひとつ前までの5枚は、正面を左から右に掲載されているが、ここからは右側面に。『右側の猿は座って腕をお腹の前で交差させ、正面を凝視している。左側の猿は何か考え、 決断を迫られている。 (次の面から解釈するに、右側の猿は結婚の決心を固めた猿。 一方の猿は、未だそれに至っていない状況なのかもしれない。)』あぐらをかいて思い悩む猿とその横で木の枝にぶらさがっている(去っていこうとしている?猿)。伴侶を得るための恋愛中の悩ましさが暗示されている。(7)夫婦で乗り越える荒波『左下に逆巻く波、右側の根元には薔薇の花。右側の猿は長い左手を波に差しのべ、 左側の猿は腕組みをしている。二匹とも波を見つめている。右側の猿の上には赤い雲。 (二人で力を合わせれば『人生の荒波』も乗り越えられる)』 結婚して仲むつまじい2匹の猿ですが、2人の前には『人生の荒波』を暗示する波が横たわっているのです。(8)お腹の大きい猿『結婚した二人が協力して荒波を乗り越え、平安な家庭環境を整え、子宝に恵まれ、 子供が生まれれば、親となり、最初の面の子育てへ辿ることになる。 (そして永遠の生命が受け継がれて行く) 子は「悪い事は見ない・聞かない・話さない」そして 「平安」な心で育てられなければならない。幼児期の在るべき環境を『長春(薔薇の別名)』が 象徴している。』 妊娠してお腹が大きくなった一匹の猿が彫られている。子猿もやがて母猿になる。親になって知る苦労や喜び。子供が生まれると、物語は(1)の赤ん坊時代に戻るのです。 家康の『家族の平和』、『人間の生き様』を表現しているのです。三猿の彫刻そして周囲の一連の彫刻には物語がある事は知っていましたがこのような詳細な内容は初めて知ったのであった。この内容を示す古文書等が存在するのであろうか?それとも歴史家の分析?石の鳥居越しに陽明門が見えて来た。御水舎。再び上神庫(かみじんこ)。輪蔵。輪蔵内部は、回転式書物棚に経典を納める場所と。陽明門【国宝】陽明門が44年ぶり、4年間をかけた大修理を終え、2017年3月10日に陽明門の修理竣功式を行い、その光り輝く姿を公開したのだ。高さは11.1mの2層造りで、正面の長さは7m、奥行きが4.4m。陽明門・東西回廊【国宝】 東側。陽明門の左右には、比翼型に広がる回廊が。この回廊は「コの字型」に御本殿を取り囲む形で造営されている。入母屋造、総・漆塗りで総延54間(約224m)この回廊は、彫刻で埋め尽くされており、胴羽目板に「花鳥」「動物」が彫られ、腰羽目板には「水鳥」、「打ち寄せる波」、欄間(らんま)には「空に浮かぶ雲」が「1枚板の透かし彫りの技法」を用いて彫られている。これらは、「天と地と水」を表現したものが彫られているのだと。陽明門・東西回廊【国宝】 西側。正面の唐破風下(屋根の下)の東照大権現と書かれた扁額。陽明門の扁額は「後水尾天皇」の直筆による。陽明門には他にも、もう1つ別名があり「勅額門(ちょくがくもん)」とも呼称されていると。「勅額(ちょくがく)」とは、天皇が直に筆した文字を「扁額(へんがく)」にして寺院や神社へ送った「額」のこと。そして下部には東照宮の霊獣の中で、2番目に数が多いの白き龍が。龍は、神秘な力を有するという想像上の動物で、深淵や海中に潜み、時には雲を起こし、雨を呼んで空中を飛翔すると。龍は、三代将軍徳川家光の干支であり、古代中国では王権のシンボルであることから、東照宮を飾るのにふさわしい霊獣とみなされ、印象的な場所に多用されているのだと。別名「日暮し門」と呼称されている理由とは以下のような理由になると。・「豪華春蘭」という言葉が見事に当てハマり圧倒されてしまう。・彩色は勿論、金色の飾り金具などが据えられ、造りも細かく、 とにかく1日中眺めていても飽きない。・四面の軒唐破風、八脚の楼門をはじめとし、世界中探してもココにしかない。扁額の下に2段で並んでいるのは上段が『龍』で下段は『息』というもの。『息』は「いき」と読むのか「そく」と読むのか?この陽明門は508体の彫刻で埋め尽くされおり、そのうち人物の彫刻は156体。これらの彫刻は、狩野探幽の作品に数多く登場することから、陽明門のデザインに関しての総指揮は、狩野探幽が単独で一任されていたと。陽明門南面の下層組物間の聖賢の彫刻 「君子の四芸・棋」。囲碁をやっている様子。碁盤の上に黒と白の碁石が見えます。陽明門南面の下層組物間の聖賢の彫刻 「君子の四芸・書」。硯と筆がテーブルの上に置かれています。右大臣の随身像。随身像は、寺の仁王像と同じ役割りを持っており、神に仕えて神を守護する者。ほとんど例外なない限りは、「左大臣の方が年若い武者」、「右大臣の方が老武者」になり、右大臣の方が位が高いのだと。左大臣の随身像。複数のパーツを組み合わせた軒下細工「出組(でぐみ)」。陽明門を潜ると正面に唐門が。この唐門は奥にある本社を守る重要な門で、江戸時代には身分の高い幕臣や大名しかくぐることが許されなかったと。施された彫刻に再び感動。再び陽明門を唐門側から。両側には狛犬が。古くは「獅子・狛犬」呼ばれていたと。右が口を開いた「阿」の唐獅子、左が口を閉じた「吽」の狛犬。2階角の彫刻(右)最上段:中央が麒麟、その両脇が龍の彫刻。同じく2階角の彫刻(左)。 ・・・つづく・・・

2018.08.28

コメント(0)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その4:大谷資料館)

シモツケコウホネ(下野河骨)の可憐な美しさを楽しんだ後は、再び宇都宮方面に戻り「大谷資料館」に向かって車を進める。「大谷資料館」は大谷石という石の元採石場の跡地を資料館にしているところ。ただ他の採石場と言えば山の表面を削っていくことが多いのですがここは地下で採石を行っており、まるで地下大神殿のようになっており、人気のスポットとなっている。「石の里 大谷」と書かれた歓迎塔。大きな無料駐車場横の大谷石の断崖。駐車場に車を駐め、大谷資料館に徒歩で向かう。ここから地下坑の入口までは150mほど離れていたが、地下坑入口前の駐車スペースは団体・身障者・高齢者向けの専用駐車場となっているため、一般の方はここに停めて、入口まで歩いて行く必要があった。正面の大谷石の垂直の壁には鋭い四角の切り込みが。機械掘りの後か?周囲の壁にも、採掘跡が多くの場所に。右手正面に「大谷資料館」の建物が。資料館手前の右手には、パワースポット・愛の泉が。滝つぼの水面にできた白い泡の部分がハート形に見えると恋が成就できるとか。ここには縁結びの神が祀られ、この神様をお参りすれば固い意志で結ばれる。すなわち固い意志とはイコール硬い石であると。最初に大谷石の性質や採石の歴史についての資料を展示するコーナーに入る。国産石材の大谷石⇔御影石⇔大理石の比較。大谷石は高級として知られている御影石や大理石よりも優れていると。ワンフロアのみの小さなスペースであるが、様々な資料が。堀削作業で使用した物の展示スペース。左側に大谷石を切断するソー式垣根採掘機や右手に巨大な円形鋸歯が。作業順序がパネルで。①みぞをツルハシでつける。②矢じめでたたき石をおこす。③矢じめで、おこした原石。その場で加工する。④両刃で規格にあうように一定の大きさにする。 マサカリで長さをそろえる。 両刃刃づるで斜線の模様をつける。手堀り時代から機械化になった現在までの道具などが展示されているのであった。坑内入口。大谷資料館 地下案内図。見学できるのはその一部である事が理解出来たのであった。そして地下への階段を下りる。流紋岩質角礫凝灰岩の巨大地下採掘場を探検開始。目の前に拡がる大空間。坑内の気温は残暑の厳しいこの日でも、ひんやりしていて寒いほど。早速、準備して来た赤いジャケットを羽織ったのであった。館内は広いのでさっと回っても30分、ゆっくり回ると1.5時間くらいかかる?。鍾乳洞の如き自然の芸術にも感動するが、人の手で掘った地下採掘場跡にはまた違った意味で圧倒されたのであった。この広大な地下坑道、第二次世界大戦中には、陸軍の地下倉庫兼戦闘機の機体工場として使用されていたと。奥の空間には赤のライトがなかなかに計算されて。中島飛行機(株)宇都宮製作所城山機体工場と、もう一つは、中島飛行機(株)武蔵製作所大谷発動機工場がこの地区に疎開工場を設置したのだと。大谷資料館は城山機体工場の金入山作業所の跡地になる場所で、工作機械・熱処理部門の工場になっていた。大谷発動機工場では、四式戦(疾風)に装着された発動機の部品生産と組立が行われたと。戦争中は大谷地下軍需工場に対する空襲は1回も無く、戦後、接収に訪れた米軍も、終戦までこの地下工場の存在は全く気付かず、その規模の大きさに驚いたと言う逸話があると。こちらには青のライトアップが。歴史的産業遺構からスタートした資料館は、地下宮殿を経てアート空間にも変化。彫刻などのアートの展覧会も不定期で開催している模様。その作品の一部が今も館内に残り、地下採掘場の雰囲気作りに一役買っているのであった。映画やプロモーションビデオのロケ地としても多くの利用が為されていると。撮影実績。入場不可の空間には様々な色の照明が。こちらはあの假屋崎省吾氏のアート。芸術的な生け花が、荘厳な空間でまるで宇宙のような壮大な作品に昇華。縦に切り跡が付いた壁。これは大谷石を切り出すときについた傷で、すべて同じ位置ではないのは、大谷石の大きさの規格があるためと。東日本大震災の後、崩落の危険があるということで、しばらく閉館していたようですが、2013年4月2日から再び開館。こちらの採掘場跡は、大谷石を得るために1986年(昭和61年)まで利用されていた。 およそ67年間も稼働していたため、21,000平方メートル、平均深さ30mの、野球場が一つ入るほどの巨大地下空間が出来たのだと。様々なライトアップやイルミネーションが。大谷地区では昭和35年に採掘が完全に機械化されたと。手掘り時代は、石の切り出しから仕上げまで10本/日・人であったと。機械化後は50本/日・人になったと。壁には手掘りの横縞が一面に。通常洞窟内はカビなどの匂いがすることが多いのだが、坑内は清々しい空気で。それは大谷石に含まれる様々なミネラルやゼオライト成分が含まれていることが関係しているのだと。ゼオライトはマイナスイオンや遠赤外線を放出、空気の清浄化をするとともに鮮度を保ち、食品をおいしく仕上げると。現在、この採掘場の3分の1は一般公開しているが、そのほかに野菜、果物、ワイン、日本酒の貯蔵庫としても機能しているのだと。こちらは縦縞が。ここはステージとして利用か?青とオレンジの空間世界。正面の縦縞が青くライトアップされて神秘的な姿に。まるで地下宮殿の如し。奥には地上への穴が開いており、光が差し込んでいた。ここも切り出した大谷石や機械の搬入口であったのだろうか。MHDモエ・ヘネシー・ディアジオがシャンパンのドン・ペリニヨンの新商品のお披露目イベントを以前に開催したと。この日の坑内気温は14℃。壁には赤い花びらの如き照明も。採掘場内はライトアップやイルミネーションが様々に工夫されていた。「石の華」。この日は消滅?PVやライブ撮影に使われた写真の展示コーナーも。石切工夫の姿も。水の貯まっている場所も。この場所にも。案内板がなければ、確実に迷子になる空間なのであった。そして見学を終え外に出て、再び「愛の泉」の落水場所をズームで。この場所の近くにある大谷寺の高さ27mの平和観音像の案内板。 ・・・つづく・・・

2018.08.27

コメント(0)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その3:下小代:シモツケコウホネ)

祥雲寺の後は大谷記念館を訪ねる予定であったが、開館時間の9時には時間に余裕があったので急遽、先日NHKニュースでやっていたJR日光線・下小代駅近くに自生しているという「シモツケコウホネ(下野河骨)」を先に見に向かう。途中、JR日光線の文挟駅(ふばさみえき)近くの踏切を渡る。この地域・文挟は文(手紙)の受け渡し場所との言い伝えがあるのだと。踏切の先には、全面大谷石で作られた建物が。そして日光の杉並木の一つ?を通過。日光杉並木は、若くして家康に仕えた松平正綱が、その恩に報いるために、1625年(寛永2年)から20年以上の歳月をかけて、紀州から取り寄せた杉の苗木を植樹したもの。正綱が、当時の街道の並木として一般的に植えられた松ではなく杉を選んだ理由は、一説には天を突く杉の姿に神気を感じたためといわれており、また、雨の多い日光の気候や地形に合わせて、湿気の多い地質に生育の適する杉を、正綱が選んだのだろうともいわれていると。そして水田の中にある「シモツケコウホネ 自生地」に到着。シモツケコウホネ(下野河骨)は2003年に発見され、2006年に新種であることが解ったと。現在世界で、栃木県だけに生息している大変珍しい新種の水草で、水面から10センチ程、茎だけを直立して黄色い花を咲かせています。その後、那須烏山市・真岡市・さくら市などで相次いで生息が確認されたとのこと。絶滅危惧種として「国内希少野生動植物」に指定されているのです。先日のNHKのニュースでは「栃木県日光市で、小川のみなもに一輪の花を咲かせる珍しい植物、シモツケコウホネが 見頃を迎えている。 シモツケコウホネはスイレン科の植物で、川底に根をはり、葉を水の中に広げたまま 水の上まで太い茎を伸ばし水面から上に葉が出ないまま一輪の黄色い花を咲かせるのが特徴。 全国でも栃木県内にしか生育しておらず、環境省が定める「絶滅危惧種AIランク」にも 指定されている貴重な植物。 日光市小代地区の農業用水路には、およそ100mにわたってこの貴重な シモツケコウホネが100m群生している。 この地区では、地域の人たちが水路の周りを整備したり、水温や水質を点検したりして、 シモツケコウホネの生育環境を守っている。 今年は、5月の下旬に花が咲き始め、今では例年よりも多い、180輪ほどが 水面から顔を出し見頃を迎えていると。 近くに住み、生育環境を守る活動を続けている女性は「貴重な花なのでこれからも 活動を続けたいです。多くの人に見に来てもらえたらうれしいです」と話していた。 シモツケコウホネの花は9月いっぱい楽しめる」と。小代自然環境保全地域は、日光市の南部の行川の左岸に広がる水田地帯に位置する農業用水路。この水路には、国内希少野生動植物種に指定された本県固有種のシモツケコウホネが生育しているほか、本県における保護上の重要種であるマツカサガイが生息するなど、希少な野生動植物種の生息・生育地として優れた自然環境が形成されています。シモツケコウホネは、この小代地区の水路で発見され、平成18年に新種として登録されたと。ウィキペディアでマツカサガイを調べてみると『マツカサガイ(松毬貝、Pronodularia japanensis)は淡水にすむイシガイ目の 二枚貝である。 湖沼および緩やかな流れのある河川の下流域や用水路などの砂泥底に見られる。 貝殻の表面が松ボックリに似ている』と。 【https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%A4】より通常のコウホネは北海道から九州、朝鮮に分布する多年生水草。葉痕をもつ根茎がヒトの背骨に似ていることから、コウホネ(河骨、川骨)の名がつけられた。 2004年にロシアに旅行した際、スズダリのホテル裏のカーメンカ川沿いに早朝散歩に出かけた際に撮影したコウホネ。やはりスイレンの如き葉が水面上に。シモツケコウホネ(下野河骨)に関する報文【http://basc.jp/zukan/data/A201/shimotukekouhone.pdf】には①これまで報告されているコウホネ属は全て浮葉~抽水性の植物 (葉を水面に浮かせたり、水面より上に出す植物)として分類されているが、 シモツケコウホネは河川・水路に生育する沈水性の植物で、完全 な浮葉形成能を失った特異なコウホネ属植物として注目される。②シモツケコウホネは葉柄の断面が中空で、花の形態はオグラコウホネと 類似しているが,狭長楕円形~狭三角形の細長い沈水葉を持つことで識別される。③沈水状態のコウホネとは、沈水葉の葉身基部がほとんど切れ込まないこと、 雄しべの形態、赤色の葯と果実によって区別される。④AFLP(Amplified Fragment Length Polymorphism)分析、酵素多型分析で 得られた多型に基づく系統解析から、シモツケコウホネはオグラコウホネの 姉妹分類群として系統的にも明らかに区別される。⑤上記から、シモツケコウホネは新種として認識すべきと判断。⑥シモツケコウホネは栃木県に分布が限られ、7産地からの採集記録を確認。 なるほど「シモツケコウホネ(下野河骨)」の葉っぱは水面上にはなく水中に。緑の細い葉っぱは、シモツケコウホネの葉ではなく、別の植物・ナガエミクリ(長柄実栗)か?多くの黄色い可憐な花が。蕾。花が枯れるとこのような実がつき、再び水中に没するようです。開花中は花茎が真っ直ぐに水中から立ち上がっていますが、受粉が済むと倒れて水中に没するのだと。黄色の5枚の花弁状のものはガク。その内側下に花弁。その花弁を覆うように、多数の雄しべ(黄色の花糸・赤色の葯)。中心部にやや赤い子房・花柱と赤い放射状柱頭の雌しべ。ガクは外側、内側ともに黄色。径は3~4㎝ ハグロトンボ(羽黒蜻蛉)であろうか?体色が全体的に黒く緑色の金属光沢があるのでオス(雄)のようである。花に留まって羽根を休める際もチョウのように羽根を立てた状態で、四枚の羽根を重ねて閉じていたのであった。様々な方向、角度、距離で貴重なシモツケコウホネ(下野河骨)の花を撮りまくりました。水の流れも爽やかに。接写に挑戦。紫色の、わかめの様な葉が水中に。地元では「川わかめ」とも呼ばれていると。水路に寝そべって。旨く接写のピントが合いました。外側の花弁のように見えるものは実は萼(がく)。その内側が花で雌蕊(めしべ)の上部は円形に広がって,「盤(disk)」状になり(「柱頭盤」と呼ぶ),柱頭はその上に放射状に並んでいます。柱頭盤が紅色なのもシモツケコウホネ(下野河骨)の特徴とのこと。ハグロトンボ(羽黒蜻蛉)が花に止まりました。石の上で羽を開いて。花の上でも大サービス。ズームで。ハグロトンボ(羽黒蜻蛉)が雑草の上で、3匹で仲良くダンス中。シモツケコウホネ(下野河骨)の貴重なそして可憐な花を目一杯観賞し、写真を撮りまくった後は近くにある下小代駅(しもごしろえき)を訪ねる。下小代駅は、栃木県日光市小代にある、東武鉄道日光線の無人駅である。駅番号はTN 21。1929年に開業以来供用されていた木造駅舎は、老朽化したため建て替えられることになった。この時、駅舎を修繕した上で活用してほしいとの保存運動が地元住民主導で展開されていた。あくまで建て替えを進める東武鉄道との協議の結果、旧駅舎は移設保存されることになり、その跡地には新たに駅舎が建てられることになったのだと。折しも、両国橋行きの4両編成の電車がホームに入って来た。この駅名は「しもごしろ」。路線図。右下に東武日光線の下小代駅が。日光線は、埼玉県南埼玉郡宮代町の東武動物公園駅と栃木県日光市の東武日光駅を結ぶ路線。駅前の民家の横には、大谷石で作られた庇(ひさし)付きの立派な倉が。瓦屋根の下には家紋?が入っていた。そしてその奥に木造の歴史を感じさせる建物が。2007年、下小代駅の旧駅舎は曳家工法により一か月をかけて駅前に移設されたのだと。旧駅舎は移設後、2005年に撤去されていた庇(ひさし)を復元したり、老朽化した部分の修繕を施された。2009年3月に国の登録有形文化財に登録されていると。堂々とした木造の、懐かしい感じの駅。昭和初期のレトロな雰囲気十分。ストーブ用の煙突も出ていて、薪又は石炭ストーブでもあったのであろう。 ・・・つづく・・・

2018.08.26

コメント(2)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その2:祥雲寺)

宇都宮二荒山神社を後にし、祥雲寺(しょううんじ)に向かう。途中、栃木県庁の建物が右手に。現役の頃、挨拶にこの建物を訪れた記憶があるのであった。百日紅の花の下に祥雲寺山門が見えた。祥雲寺 境内案内図。祥雲寺は、栃木県宇都宮市東戸祭一丁目にある曹洞宗の寺院。山号は戸祭山。境内には祥雲寺観音霊場があり、境内で西国三十三所観音霊場の観音巡りができる寺。ズームで。栃木県庁のすぐ北にあって、5万m2を超える広大な境内。本堂。本堂は昭和53年再建、敷地面積130坪総床面積300坪弱の堂々たる建物。禅寺には似つかわしくない?ほど立派な本堂。室町時代より約550年の歴史がある古刹。本尊釈迦牟尼物を祀るお寺の中心の御堂。本堂の左手に羅漢渓の入口が。羅漢像が続く。本堂横の小さな池には蓮の花が。我がブログにハスの花をアップするのは今年何回目であろうか?これから開花。ミツバチの姿も。2花 仲良く。蓮池の後ろ、羅漢像のすぐそばの石段にはお雛さまのように無数の石像が並んでいた。七福神以外は普通の一般人を彫ったものが大部分で特に年配の女性像が多かった?。老婆?が並ぶ。別のカメラモードで。最前列に七福神が所々に。祥雲寺の大石仏と羅漢渓。石彫会(羅漢の会)会員が彫刻した数百体の羅漢像群。大石仏。大石仏を中心に、五百羅漢が並んでいる石仏が、それぞれ個性のある表情をしていて、一体一体眺めていて飽きないのであった。手前に頭部だけの喜怒哀楽像が可愛らしく。「一筋の献身」と。自分を見ているような気がして・・。こちらも。後ろに人物は何をしようとしているのであろうか?龍?の口の中に羅漢様の顔が。トンボ(蜻蛉)も羽で合掌。別のカメラモードで。羅漢像「自己反省、寛大、慈悲と至誠無息」の文字が刻まれていた。本堂横の小高い丘に上る。竹林の横にあったのが十三重石塔。「天女の笛」像。この像の横に碑文があり、「天女の笛に題す 耳をすますと どこからともなく 何とも言えない 音がきこえてくる ことがある あれは世に言う 天女の笛では あるまいか 満百才 北村西望」百才でこの作品を作ったのだろうか?北村西望氏は、長崎平和祈念像の作者でもある。この丘は「あまし塚古墳(天子塚古墳)」であると。墳丘は鍵穴のような形をした日本独特な形式で古墳時代後期の前方後円墳。後円部の高さ6mで、前方部の高さは5mを測り、墳丘全長は40mとなっていると。再び本堂を斜めから。無縁供養塔。無縁となった墓石の他、関東大震災、東日本大震災犠牲者の供養等を祀る。西国三十三所観音霊場の三十番霊場竹生島の本尊・千手千眼観世音菩薩像。緑の中の巨大な石灯籠は涼しげ。そしてここ祥雲寺で有名な枝垂れ桜(栃木県指定天然記念物)。祥雲寺は約500年前の室町期に建てられたが、しだれ桜は樹齢300年だと。栃木県百名木の一つ。昭和23年の火災により焼け落ちるも近年また花を咲かせたと。4月になると見事な花に多くの花見客が。 【https://4travel.jp/travelogue/10233791】より ・・・つづく・・・

2018.08.25

コメント(0)

-

栃木・宇都宮&日光散策そして滝巡り(その1:宇都宮城址公園⇒宇都宮二荒山神社)

8月20(月)はいつもの旅友Sさんと、栃木・宇都宮⇒日光そして滝巡りのドライブに行って来ました。二人とも年金生活者ですので、高速道路の深夜割引を利用すべく、早朝4時前に高速道路に入るべく、私は自宅を3時過ぎに出て茅ヶ崎のSさん宅へ。3:30前にSさん宅を出発し、コンビニに立ち寄りおにぎりを購入。そして首都圏中央連絡自動車道・寒川南から高速道路に乗り一路宇都宮を目指す。順調に進み、久木白岡JCT手前の菖蒲SAまで2kmの地点を通過。時間は4:40過ぎ。そして東北自動車道に入り羽生SAでトイレ休憩。漸く周囲が明るくなって来た。時間は4:57。利根川を渡る。そして東の空が、オレンジ色の姿を刻々と変えて行った。曙色の空を背景に、高圧鉄塔が直線と曲線の美のコラボを表現。そして漸く太陽が姿を現した。時間は5:18。曙色の東の空の変化を助手席から楽しみながら。そして東北自動車道・鹿沼ICで下り、宇都宮市内を目指す。時間は5:32。この日の最初の訪問地・宇都宮城址公園に到着。時間は5:50過ぎ。ネット情報によると「宇都宮城を築いたのは、藤原秀郷とも藤原宗円とも言われており、時代は平安時代後期。中世(鎌倉時代から戦国時代)の城主であった宇都宮氏は、鎌倉幕府の有力な御家人であるとともに、京都ともつながりが深く、5代頼綱(よりつな)(蓮生・れんしょう)は百人一首の成立にも深くかかわっていた。日本中が戦乱に巻き込まれた南北朝時代から戦国時代、このころの宇都宮城は敵の攻撃に備えるため、堀と土塁を幾重にもめぐらせた守りの堅い城になっていった。宇都宮城をめぐっての戦いも行なわれ、城下町が焼かれたこともあった。約500年間宇都宮を支配してきた宇都宮氏は、豊臣秀吉に滅ぼされ、近世(江戸時代)には譜代大名の居城となった。その中でも本多正純(ほんだまさずみ)は、城と城下町の大改造を行い、今日の宇都宮の中心市街地の骨格を作り上げた。将軍が日光にお参りする日光社参(にっこうしゃさん)。宇都宮城は将軍の宿泊場所となり、本丸には将軍のための御成御殿(おなりごてん)が建てられた。1868年の戊辰(ぼしん)戦争で建物の大半が焼失した。堀も次第に埋められて、当時の面影をしのぶものはほとんどなくなった。」と。宇都宮城址公園 マップ。おほり橋を渡り本丸広場へ。宇都宮城は「釣天井事件」で有名であるとのことですが。『本多正純が、日光参拝のために宿泊する将軍・秀忠の暗殺を謀ったという事件ですが、この話は作り話で実話ではありません。本多家がある日突然に理由がわからないままに取り潰しとなったためにでき上がった話です。暗殺の対象は秀忠ではなく家光だったという話もあるようですが、いずれも伝説、作り話です。宇都宮城は平安時代に宇都宮氏によって築かれ、その後豊臣秀吉によって滅ぼされました。江戸時代初期に本多正純が城主となり城の整備・拡張を行い、戊辰戦争では新政府側についたために土方歳三らの旧幕府軍の攻撃を受けて消失し、明治時代に堀はほとんど埋め立てられました。近年発掘工事が進み、本丸の一部、櫓、堀、土塁などが復元されています』と。しかし外観復元とは言うが、本丸御殿を囲う土塁は西側の半分だけしかないコの字形のみであり、本丸への当時の入口はこの場所ではなく、しかも土塁に貫通したコンクリート製のトンネル構造となっており往時を偲ぶ事が出来る復元にはほど遠いと感じたのであった。しかも本丸入口の上には土塁に上がるエレベーターが外部から顕わに見えたのであった。江戸時代の宇都宮城推定図。本丸への入口は、現在の西ではなく南北の位置にあった事が解るのであった。 【https://blogs.yahoo.co.jp/kassy1946/34151948.html】より富士見櫓。富士見櫓は1619年(元和5年)、本多正純が城の改修を行った際に建てられた2重2階の櫓。現在の富士見櫓は2007年(平成19年)3月25日に復元されたもの。清明台櫓は江戸時代、宇都宮城改修に際して築かれた2重2階の櫓。正純は幕府の意向に順じて天守は設けずこの櫓を天守の代わりとして使用したと。現在の清明台櫓は2007年(平成19年)3月25日に復元されたもの。二の丸広場より、堀、土塁、清明台を見る。右手に小さく、おほり橋、その先の土塁の上の富士見櫓も見えた。二の丸広場の桜の大木。愛称「みやざくら」で紅枝垂れ桜。次に訪ねたのが、近くにある宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)。樹齢400年の栃木県産のケヤキを用いた、高さ9.7m、幅13.8m、柱の直径90cmの大鳥居。江戸時代の同神社の両部鳥居を復元したものである。かつてあった鳥居は、第2次世界大戦中に空襲で焼失し、その代わりとして1946年12月に明神鳥居が建てられたが、その鳥居も老朽化が進んだため、2008年10月12日に現在のものに建て替えられたとのこと。宇都宮二荒山神社 御由緒。宇都宮市の中心部、明神山(臼ヶ峰、標高約135m)山頂に鎮座する。東国を鎮めたとする豊城入彦命を祭神として古くより崇敬され、宇都宮は当社の門前町として発展してきた。また、社家から武家となった宇都宮氏が知られる。社殿は創建以来何度も火災に遭っており、現在の社殿は戊辰戦争による焼失後の明治10年(1877年)の再建。文化財として、国認定の重要美術品である三十八間星兜、鉄製狛犬などを有している。「二荒山神社」と書かれた扁額。正式名称は二荒山神社であるが、日光の二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)との区別のために鎮座地名を冠して「宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)と呼ばれると。古くは宇都宮大明神などとも呼ばれた。現在は通称として「二荒さん」とも呼ばれると。拝殿への長い急な階段を上る。階段途中の左手最奥には女坂、社務所横へ出る別ルートが。菅原神社。祭神:菅原道真、例祭:8月4日。針霊碑、筆塚そして十二社(肇国の神)(祭神:国常立神ほか12柱、例祭:9月15日) 剣宮(武徳の神) (祭神:素戔嗚命、例祭:"6月15日" 表参道右手には松尾神社(醸造の神) (祭神:大山咋神・中津嶋姫命、例祭:1月15日)荒神社(疫病鎮めの神) (祭神:素戔嗚命、例祭:6月15日)水神社(水の守神)(祭神:罔象女神)境内図。 【https://matome.naver.jp/odai/2143889151231966701】より大通りの大鳥居から表参道石段・95段を登り詰めた処に唐破風神門があり左右八間の廻廊が配されていた。神門は切妻、銅板葺き、唐破風、一間一戸、四脚門。手水舎。神楽殿。拝殿の隣にある,須賀神社・市神社。祭神:大市姫命、例祭:6月15日。須賀神社・市神社の可愛らしい顔の狛犬。向かって右(阿形像)。向かって左(吽形像)。神馬の像。社殿。社殿の狛犬(阿形像)。普通の狛犬に比べて巻毛や尻尾の感じ、台座の彫刻が綺麗に仕上げられていました。社殿の狛犬(吽形像)。戦国時代以降は戦火あるいは失火による焼失に見舞われ、天正13年(1585年)の小田原北条氏の宇都宮侵攻の際、安永2年(1773年)の宇都宮宿における大火の際、天保3年(1832年)の火災の際、さらに宇都宮戦争(戊辰戦争)での慶応4年4月19日(1868年5月11日)の第1次宇都宮城攻城戦の際に焼失している。現在の社殿は明治10年(1877年)に明治新政府によって仮社殿として再建されたものであると。社殿内の扁額には「延喜式内 二荒山神社」と。主祭神は豊城入彦命 (とよきいりひこのみこと)。第10代崇神天皇の第一皇子で、天皇の命で東国を鎮めたとされると。社務所の二荒山会館。初辰稲荷神社 。 祭神:倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、例祭:陰暦2月初午日。稲の精霊が神格化されたもので、五穀、食物をつかさどる神であると。狭い間隔で何本もの鳥居が並んでいる様は壮観。社殿内部。明神の井。宇都宮は各所に湧水があり、明神の井の湧き水は江戸時代には宇都宮名水「七水」のひとつとして数えられた。明治天皇の御御幸の折にはこの水を茶の湯としたと伝えられていると。女体宮 。祭神:三穂津姫命、例祭:10月22日。三穂津姫命は、日本書紀にだけ出てくる大国主の后。三穂津姫命は、生産、出産の神で女性の身心諸願成就、縁談、安産に御利益があると。二荒山とは男体山のこと。その本殿脇に女体宮が祀られているのは興味深い。ちなみに男体山の近くには女峰山という名の山があるのです。十社宮 。祭神:下野国内の式内社の神、例祭:3月15日。蕪村句碑(宰鳥句碑)。宰鳥(さいちょう)とは与謝蕪村のこと。句碑には「鶏は羽に はつねをうつの宮柱 宰鳥」「とりははに はつねをうつの、みやばしら」と刻んであった。前田雀郎 句碑。大正-昭和時代の川柳作家。「コトバンク」によると『明治30年3月27日生まれ。講談社,都新聞社で活躍。この間,阪井久良伎(くらき)に師事した。 昭和11年「せんりう」を創刊。16年日本川柳協会委員長。昭和35年1月27日死去。 62歳。栃木県出身。宇都宮商業卒。本名は源一郎。著作に「川柳と俳諧」「川柳探求」』と。「 夢の中 古さと人は 老いもせず 」渋谷行雄 歌碑。「かへりこぬ 魂をいづこぞ たにくうき こだ万がへしに いくたび?も問ふ」 ・・・つづく・・・

2018.08.24

コメント(0)

-

美味な大磯のさつま揚げ

元同僚が、奥様のご実家のある二宮に行かれた際に、大磯名産のさつま揚げセットを送って下さいました。紐を解いて包み紙を剥がすと、「大磯名産 撰精 御蒲鉾 大磯 井上」と書かれた熨斗紙(のしがみ)が添えられた箱が。大磯 井上蒲鉾店は「明治十一年の創業以来、ここ大磯の店のみで大磯のほかに店を構えておりません」とのこと。商品は、蒲鉾・はんぺん・さつまあげの3種類のみで、ちなみに吉田茂首相もこの三品が大好物だったとのこと。蓋を開けて見ると、更に耐油紙に包まれた、さつま揚げとはんぺんが。耐油紙を解くとさつま揚げが積み重なって。さつま揚げは古く、薩摩藩28代当主島津斉彬(なりあきら)公の時代に、琉球との交流が深まり、 琉球から伝えられた中国料理の「揚げる」技法が、古来からのかまぼこ作り製法に加わって、現在のさつま揚げができたと 。中には、蒲鉾等の作り方が小冊子で。おいしさの秘密であるという「手搾り」⇒「つなぎ」⇒「手取り」⇒「仕似せ」のそれぞれの製造工程が店主の熱き想いで記されていた。人気商品 さつまあげの紹介も。グチとタラの身を石臼で練り人参を加えて、植物油で揚げてやわらかな食感に仕上げたと。ネット購入も可能なようです。はんぺんも。一般のはんぺんとは異なるプリプリとした独特の食感が自慢の逸品と。「はんぺん」の語源は諸説あるようです。有力なのは、魚のすり身をお椀のふたで半円形にかたどって作られたことからはんぺんと言われるようになったという説。江戸時代の書物には『半平、はんぺんは蒲鉾と同く磨肉也。椀の蓋等を以って製れ之、蓋、半分に肉を量る、故に半月形を以って名とす』とあります。確かに漢字で書くと「半片」と書きます。他に有力な説として、人名説があります。江戸時代の駿河の国つまり現在の静岡県の料理人に、「半平(はんぺい 半兵衛とも)」という人がいたのだそうです。彼がはじめて魚のすり身で柔らかな料理を作ったといわれています。そこで彼の名前が「はんぺん」の名前につけられたという説です。はんぺいが訛ってはんぺんになったと。早速、さつま揚げを楽しませて頂きました。柔らかく甘味がありモチモチの食感の、味の濃いさつま揚げで美味そのもの。やめられない、とまらない味。そしてはんぺんも。こちらも一般のフワフワではなく、プリプリの食感。送って下さったNさん、ビールの摘まみに、そして食事のおかずにと、アッと言う間に完食させて頂きました。今度は、大磯まで行って購入、それともネットで購入したいと思っています

2018.08.23

コメント(1)

-

ホウキ草

我が家の庭そして畑のホウキ草が大きく育ってき来ました。昨年の種が飛んで畑に自然に出て来たもの。カラーリーフとしてガーデニングで親しまれているホウキ草。昔、枝をホウキに利用していたことから、「ホウキ草」「帚木(ほうきぎ)」という和名で呼ばれるようになったのです。鮮やかな緑色をした葉っぱが秋になると紅葉する様子が美しく、庭園や広場を彩ってくれる植物として人気があるのです。こちらは庭の「ホウキ草」。何もしなくても自然にまとまった丸い姿になるのです。成熟果実は秋田県の郷土料理「とんぶり」の材料となるのです。しかし「とんぶり」になるのは品種が異なる様です。モジャモジャの優しい緑が秋には赤く紅葉するのです。柔らかな感触も楽しめるのです。そして昨秋の紅葉したホウキ草です。中国を経由して日本へ伝わってきたコキアは、秋を象徴する庭木として知られています。茨城県のひたち海浜公園などが有名なのです。

2018.08.22

コメント(0)

-

藤沢・皇大神宮祭りへ(その3)

境内に並んだ山車の前には、それぞれの町内の方々等多くの見物客が。境内に並ぶ山車(右側5台)。境内に並ぶ山車(左側5台)。境内に並ぶ山車を順番に近くから。『一番 宮ノ前 那須与一』。『二番 上村町 源頼朝』。『三番 清水町 神武天皇』。『四番 宿庭(しゅくにわ)町 源義経』。『五番 刈田町 徳川家康』。『六番 大東町 楠木正成』。『七番 中東町 浦島太郎』。『八番 原町 日本武尊』。『九番 堀川町 仁徳天皇』。清水町の破風屋根上の囃子方の若い女性も楽しそうに。暑さに耐えて懸命に横笛を。中東町の山車の破風屋根上では男女のひょっとこ踊りを懸命に。外国女性らしき姿も。本部には進行放送役のレディオ湘南?のアナウンサーの女性。宮之前町の山車の前にはお囃子衆の長?である派手なご婦人?が衣装に着替えた子供と一緒に。宮之前町の山車の前にはお囃子衆の長?である派手なご婦人?がチンドン屋さんの姿で。恵比寿様も含めて6人で出番を待つ。そして三台の山車が手前に引き出されて3台によるお囃子の共演がスタート。まだまだお囃子の共演が続いていたが、切りが無いので引き揚げることに。振り返りながら、山車の姿を様々な角度から。年に一度の1日のみの祭り。猛暑の中、囃子方の懸命な姿が。ますます人の数は増えて。拝殿方面。山車の整列を振り返る。三ノ鳥居を挟んで9台の山車が。二ノ鳥居を潜り帰路に。出店の間を進み、車を駐めてある従兄弟の芸術館に向かったのであった。そして従兄弟の家で冷たいもの他いろいろとご馳走になり、我が父の兄弟姉妹で唯一元気な94歳?を迎えた叔母さんとも話をし、楽しいひとときを過ごした後家路についたのであった。 ・・・完・・・

2018.08.21

コメント(2)

-

藤沢・皇大神宮祭りへ(その2)

出番の時間まで待機している9台にの山車を見た後は、再び皇大神宮の一の鳥居まで戻る。一の鳥居から続く狭い参道には多くの幟が風に棚引いていた。山車の高さから山車は山車は鳥居を潜れないため、参道横にある道が山車の境内入口となる。参道の両側には屋台・出店が所狭しと並ぶ。懐かしき射的の店も。二の鳥居、三の鳥居が前方に。三の鳥居の前方に皇大神宮・拝殿が見えて来た。「相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮」 と刻まれた石碑。奈良時代の天平7年(735年)、相模国司が「相模国封戸租交易帳」を作成し、中央政府に報告した中に、ここ鵠沼付近を表す「土甘郷」が見られるとのこと。この「土甘」は「とかみ」あるいは「つちあま」とも「となみ」とも読む説があるのだと。「皇大神宮 由緒」ここ鵠沼の皇大神宮は、「お神明さま」とも「烏森のお宮」とも呼ばれている神社。832年(天長9年)の創建と伝えられ、延喜年間(901~923)に相模国土甘郷(とかみごう)の総社に列せられた。1104年(長治元年)には、鎌倉権五郎景政がその所領大庭荘を開拓し、伊勢神宮に寄進したことから「大庭御厨」と呼ばれるようになり、大庭御厨の総鎮守として尊崇を集めた。源平合戦の屋島の戦いで、平氏の掲げた扇の的を見事射抜いたという那須与一が弓と矢を奉納したとも伝えられている。「皇大神宮人形山車9基」説明板。「皇大神宮例大祭」の今年の?ポスター。例大祭の本部会場はテント造り。まずは手水舎でお浄め。社務所。藤沢市の無形民俗文化財に指定されている「湯立神楽」の神事奉納が行われる場所。湯立神楽は、日本の伝統的な神楽の形式のひとつ。釜で湯を煮えたぎらせ、その湯を用いて神事を執り行い、無病息災や五穀豊穣などを願ったり、その年の吉兆を占う神事の総称。別名を「湯神楽(ゆかぐら)」とも言う。皇大神宮 拝殿。祭神は天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)天児屋根命(あめのこやねのみこと)天手力男命(あめのたじからおのみこと)天太玉命 (あめのふとたまのみこと)天宇受売命(あめのうずめのみこと)石凝刀売命(いしこりどめのみこと)石楯尾大神(いしだておのおおかみ)八幡大神 (はちまんのおおかみ)春日大神 (かすがのおおかみ)創建は明らかでないが、天長9年(832)に社殿を建立した記録があり、それよりも更に古いとされています。平安時代末期に鎌倉・湘南を所領とした鎌倉平氏大庭氏の祖・鎌倉権五郎景正が、長治元年(1104)にこの地を伊勢神宮に御厨として寄進し保護を受け、大庭御厨総鎮守、現在の藤沢・西富・大鋸・鵠沼・辻堂などの相模国土甘郷(とかみごう)総社に列せられたそうです。境内配置図。 【https://ameblo.jp/shima0202/entry-12312551861.html】多くの境内社が左手に。石楯尾神社 (石楯尾神)。伊勢ノ宮(伊弉諾尊・伊弉冉尊)。稲荷神社(宇迦之御魂神)。豊受稲荷神社(宇迦之御魂神)。山王社(大山祇神)。恵比須の宮(八重事代主神・大國主神)。登由介神社(豐宇氣毘賣神)。神主さんが神事の準備中。「皇大神宮 人形山車 責任者」の襷を着けた長老。武者の姿も。そして15時から、いよいよ9台の山車の境内入場。『1番山車 宮之前町 那須与一』から順番に。既に2番山車以降も整列中。ここにも境内入場を指揮する責任者が。山車の引手、囃し手に水分補強に向かう?町内役員。そして『1番山車 宮之前町 那須与一』が境内広場に入場。破風屋根の上には獅子舞と囃子手が。凜々しい姿の那須与一像。今度は2頭の獅子舞が。そして赤の獅子はたまらず水分補強中。『2番山車 上村町 源頼朝』が境内入場。源頼朝像。『3番山車 清水町 神武天皇』が境内入場。神武天皇像。『4番山車 宿庭町 源義経』が境内入場。源義経像。『5番山車 苅田町 徳川家康』が境内入場。徳川家康像。手前から1番山車~5番山車が二の鳥居に向かって境内右側に整列。『6番山車 大東町 楠木正成』が境内入場。楠木正成像。『7番山車 中東町 浦島太郎』が境内入場。浦島太郎像。『8番山車 原町 日本武尊』が境内入場。『8番山車 原町 日本武尊』の破風屋根の上には毛むくじゃらの動物の姿が。顔は「八咫烏(やたがらす)」の如きであったが????。日本武尊像。最後に『9番山車 堀川町 仁徳天皇』が境内入場。仁徳天皇像。そして5番山車~9番山車が二の鳥居に向かって境内左側に整列。9台の山車が境内に勢揃いし、それぞれの山車のお囃子も賑やかに祭りもピークに。 ・・・つづく・・・・

2018.08.20

コメント(0)

-

藤沢・皇大神宮祭りへ(その1)

8月17日(金)午後に、藤沢市鵠沼にある神社「皇大神宮」の夏祭りに行って来ました。この神社は「神明宮」、「烏森神社」とも称される神社。近くに住み、「山内龍雄芸術館」を運営している従兄弟の駐車場に車を駐めさせていただきました。そして徒歩にて「皇大神宮」に向かう。途中、引地川に架かる上村橋(かむらばし)を渡る。川面には鴨がのんびりと。嘴先の黄色からカルガモでしょうか?そして巨大な黒い鯉が集団で。アオサギ(青鷺)も飛来。背が灰色をした大きなサギ。首が白く、頭に黒い冠羽があり鋭い嘴を持っていた。そして徒歩10分弱で「皇大神宮」に到着。多くの屋台・出店が既に営業中。一の鳥居から境内方面を見る。「鵠沼皇大神宮例大祭」のお知らせ看板。皇大神宮の9台の人形山車は,明治中~後期に作成されたもので、三層式、総高約8メートル、人形が飾られ、屋台には精巧な彫刻が施されている。 かつての例祭では、各町内からお囃子の音とともに9台の人形山車が境内に集まったといいますが、今は交通事情などのため、境内の山車庫に収められています。現在の例祭では、数百メートルほど離れた路上に九台の人形山車が並べられ、1時間半~2時間ほどかけて境内まで参進して来るのです。藤沢市重要有形文化財に指定され、「かながわのまつり50選」にも選ばれている祭り。境内に山車が入ってくるまで1時間程度時間があるため、9台の山車が待機してい場所に向かったのです。人形山車一覧表。(Wikipediaより転載)東海道線沿いを辻堂までの道に繋がる日本精工(株)藤沢工場の横の道路に9台の山車が既に待機中。そして宮入の順番通りに並んでいたので、順番にデジカメに収める。神奈川県最大の山車祭として知られているこの祭の一番山車は『一番 宮ノ前 那須与一』。宮ノ前町内は、地名からも判るように皇大神宮境内を含むお膝元の集落で、代々の神主も住んでいた町とのことで、そして源平合戦の屋島の戦いで活躍したこの那須与一が弓と矢をこの神社に奉納したとも伝えられているのです。那須与一は、源氏と平家の「屋島の戦い」にて、平家が立てた扇の的を、見事射落としたことで有名な源氏方の武士。上段四方幕に描かれたいるのは、屋島の戦いで活躍する那須与一の姿。与一は、馬を海に乗り入れたが、扇の的までは、まだ40間余り(約70メートル)もあり、しかも北風が激しく吹いて扇の的は小舟と共に揺れていたと。「南無八幡」と心に念じた与一が渾身の力で鏑矢を放つと、矢はうなりを立てて飛び放たれ、見事に扇の要(かなめ)近くに命中。扇は空へ舞い上がり、ひらひらと海へ落ちたと 有名な話。下段の破風屋根の下には町名を書き込んだ提灯が一対。既にこども達が囃子の座(屋台)でお囃子を。破風屋根正面中央。山車を後方から。いずれも総欅造り、三層人形固定式で、下段は破風屋根で精巧な彫刻が施され、前面は囃子の座。廻り舞台にもなっており車輪は4輪固定で補助輪を1軸の下へ入れて旋回出来る構造。『二番 上村町 源頼朝』。源氏を代表する家紋と思われている「笹竜胆」が。上段四方幕には白き富士山と虎の姿が描かれていた。源頼朝像。源頼朝は、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将、政治家であり、鎌倉幕府の初代征夷大将軍。鎌倉の海岸から遠く富士山を見ている姿であろうか?破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。山車を後方から。『三番 清水町 神武天皇』破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。上段四方幕には清水町の「清」の文字と龍の踊る姿が。神武天皇は、日本神話に登場する人物であり、古事記や日本書紀は日本の初代天皇であり皇統の祖と。神武天皇像。人形は、神武東征神話のなかの象徴的な場面である金鵄(きんし:金色のトビ)がとまった弓を手にしていた。神武天皇が大和(やまと)の実力者である長髄彦(ながすねひこ)と戦って勝てなかったとき、金色の鵄(とび)が天皇の弓弭(ゆはず・弓の両端の、弦の輪をかける部分。)に止まって雷(いかずち)のように輝いたため、賊は眩惑(げんわく)されて戦意を失い、天皇は大和を平定出来たと。胸には三種の神器の八咫鏡(やたのかがみ)?をぶら下げていた。八咫鏡は天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、作ったという鏡。山車を後方から。『四番 宿庭(しゅくにわ)町 源義経』平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。河内源氏の源義朝の九男として生まれ、幼名牛若丸と呼ばれた人物。こちらにも「笹竜胆」が。ジンギスカンの紋章がこの笹竜胆に酷似しているので、ジンギスカン=源義経 説の一つの根拠になっているとのことではあるが・・・・・。鍬形を前面に付けた兜と鎧。中央に源氏紋の「笹竜胆」。屋根破風と囃子の座。提灯には「左三つ巴」の紋が描かれていた。破風屋根正面中央。山車を後方から。『五番 刈田町 徳川家康』上段四方幕には黄金の徳川の「丸に三つ葉葵」のご紋が。徳川家康像。徳川家康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・戦国大名。もちろん260年続く江戸幕府の初代征夷大将軍。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。山車を後方から。『六番 大東町 楠木正成』。楠木正成は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。建武の新政の立役者として足利尊氏らと共に活躍して天皇を助けた。尊氏の反抗後は南朝側の軍の一翼を担い、湊川の戦いで尊氏の軍に破れて自害。後醍醐天皇は皇室の御紋章である菊紋を楠木正成に与えたのだ。ただし正成以後楠木家は、天皇とおなじ菊の紋を持つことは畏れ多いと、菊の下半分に水の流れの図を添えて菊水紋としたのだ。上段四方幕にはその菊水紋が描かれていた。楠木正成像。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。山車を後方から。『七番 中東町 浦島太郎』。漁師の浦島太郎は、子供達が亀をいじめているところに遭遇する。太郎が亀を助けると、亀は礼として太郎を竜宮城に連れて行く。竜宮城では乙姫が太郎を歓待する。しばらくして太郎が帰る意思を伝えると、乙姫は「決して開けてはならない」としつつ玉手箱を渡す。太郎が亀に連れられ浜に帰ると、太郎が知っている人は誰もいない。太郎が玉手箱を開けると、中から煙が発生し、煙を浴びた太郎は老人の姿に変化する。浦島太郎が竜宮城で過ごした日々は数日だったが、地上では随分長い年月が経っていた・・。という話。中段四方幕にはその亀の姿が描かれていた。同じく上段の四方幕には竜宮城も描かれていた。小田急線江ノ島駅はこの絵からの意匠なのか?浦島太郎像。釣り竿を右手で担いでいる若くてイケメンの浦島太郎。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。山車を後方から。『八番 原町 日本武尊』。『日本書紀』では主に「日本武尊(やまとたけるのみこと)」『古事記』では主に「倭建命(やまとたけるのみこと)」と表記される古代日本の皇族(王族)。第12代景行天皇皇子で、第14代仲哀天皇の父にあたる。熊襲征討・東国征討を行なったとされる、日本古代史上の伝説的英雄。日本武尊像。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。山車を後方から。『九番 堀川町 仁徳天皇』。仁徳天皇は、日本の第16代天王(在位:仁徳天皇元年1月3日- 同87年1月16日)。善政を敷き、大規模な土木事業を行ったと伝わる。仁徳天皇像。手をかざして、かまどの煙を見る仕草を現しているのであろう。仁徳天皇の四年、天皇が難波高津宮から遠くをご覧になられて「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。都がこうだから、地方はなおひどいことであろうと仰せられ「向こう三年、税を免ず」と詔されたと。破風屋根と囃子の座。破風屋根正面中央。山車を後方から。 ・・・つづく・・・

2018.08.19

コメント(2)

-

道端に咲いていたチョウセンアサガオ(朝鮮朝顔)の花

我が家の近くの畑道沿いに、トランペットフラワーの如き大きいラッパ型の白花が上向きに咲いてるのを見つけました。花の名前は「チョウセンアサガオ(朝鮮朝顔)」。チョウセンアサガオ(朝鮮朝顔)は、ナス科の植物。園芸用にはダチュラの名で広く流通しているほか、マンダラゲ、キチガイナスビの異名もある。原産地は南アジアであって、「チョウセン」は、後述の通り特定の地域を表すものではなく、朝鮮半島原産という意味は持たないのであると。正式には「アメリカ朝鮮アサガオ」。チョウセンアサガオは熱帯アメリカ原産のナス科の一年草で、日本には1879年に渡来したと言われ、広く栽培されまた野生化している。茎は1m以上に直立して多くの枝を分けます。葉の長さは8~15cmくらいで、両面とも無毛。尖っているのが花の蕾。江戸時代 (1684年) に薬用植物として渡来した植物。「アサガオ」と名前がついていますが、アサガオはヒルガオ科、チョウセンアサガオはナス科に分類されており、全く類縁関係のない別種の植物であると。花言葉は… 偽りの魅力・変装・夢の中・あなたを酔わせる。チョウセンアサガオの花期は7月~9月。花期になると、分枝した上部の茎の葉の付け根に、長さ10~15㎝程度の漏斗状の花を咲かせます。アサガオの名前は、このアサガオに似た花の形に由来しています。一輪の花は短命ですが、長い花期の間、次々と開花します。この花は白ですが花色は紫、黄色もあるようです。一重咲きの他、八重咲き品種も流通していると。このチョウセンアサガオには強い毒性があり、食べると中毒を起こすので、扱いには十分注意しなければならないと。花を花瓶に挿したりしたら、その水も毒が入っているので食べ物を扱う場所に水を捨てないようにしてくださいと。全草にアルカロイドが含まれているのだと。別名を「キチガイナスビ」と呼ばれているように、食するとアルカロイ中毒になり、幻聴、意識喪失、錯乱んの症状などを引き起こし、皮膚に付着すると炎症を引き起こすと。このチョウセンアサガオの葉は華岡青洲が日本初の乳癌手術に使用した麻酔薬「通仙散」の材料となったことでよく知られているのだと。種もゴマに似ているし、根っこはごぼうに似ているそうです。可憐な白き花、しかし美しい花には毒があるのです。しかし花には強い芳香が。そして開花直前の蕾。開花を待っている花が、綺麗に折りたたまれているのを発見。花が枯れると、イガイガの付いた大きな実がなります。毬(いが)のついた実の中に黒い種があります。朝鮮朝顔の種は薬用に使われますが、これも有毒なのです。

2018.08.18

コメント(1)

-

盆参りへ

14日(火)に我が実家のお盆のお参りに夫婦で行って来ました。我が実家では13日(月)に迎え日(盆入り)を行い、15日(水)に送り火(盆開け)を行いました。今年の我が実家の盆棚(精霊棚)です。盆入りの8月13日の夕方には、先祖の霊が迷わないように迎え火を焚きます。我が実家の迎え火は家の門の内側で行うのです。30~40cm四方の盛り土(砂盛り)をして線香をあげます。盛り土には盆様が乗ってくるといいキューリやナスで作った馬や牛を置き、その横でオガラを折って積み重ね、火をつけて燃やし、迎え火として先祖の霊を迎えます。オガラは麻の皮をはいだあとに残る芯の部分のこと。麻は古来より清浄な植物として考えられて来たのです。清浄な植物なので悪いものを祓い清め、また燃やすことで清浄な空間を作り出すという意味が込められていると聞きました。そして盆明けの8月15日の深夜には、送り火を焚いて先祖の霊を見送るのです。迎え火と送り火の日程は、地域の風習や家庭によって早めに迎え火をしたり、16日に送り火をする家もあるようです。我が実家は日蓮宗、日蓮上人像と○○家先祖代々之r霊位の位牌と我が両親の位牌等が安置されていました。もちろん盆花も対に。そして右手の生花の前には我が菜園から収穫したスイカ(西瓜)が。仏花の生花にはバラなどのトゲのある花は避けるのだと昔母より。まずはご先祖にお線香を。お線香の香りは、故人の食べ物と考えられているとも。そのため、亡くなってから仏の世界へ旅立つまでの四十九日間は、絶やさずにお線香をたいておこうという風習もあるのです。お線香はまた、お線香をあげる人自身の心身を清める意味も込められています。お線香そのものが放つ香りによって、お線香をあげる人の香りも消えます。故人への挨拶をする前にお線香に火をつけることで、俗世で汚れた心や体を、お線香の香りで一掃することができるのだと。日本で最も多い浄土真宗系では、1本を数本に折って寝かせます。また、曹洞宗では1本を、真言宗では3本を香炉の中心へ立てます。お線香の本数が決められているのはこれらの宗派で、浄土宗と我が実家の日蓮宗では1~3本の間なら何本でも良いとされているとも聞きました。日蓮宗での3本は真言宗と同じで、「仏法僧」に捧げるために、線香をあげるのだとも。しかし「1本が一般的」だと記載された、ネット情報も以前読んだ記憶があるのです。その地域や、家で、受け継がれてきたものに、従うのが良いようです。よって私は取り敢えず今回は2本で。中央に我が両親の位牌が。そしてキュウリと茄子で作った精霊馬と呼ばれる馬と牛が。キュウリとナスに麻幹(麻がら、おがら)を挿して作るのです。お盆には亡くなった人が足の速いキュウリの馬に乗ってやって来て、帰りにはゆっくりと景色を眺めながらナスの牛に乗って別れを惜しんで帰っていくと言われています。 地域によっては、行きも帰りもキュウリの馬に乗り、ナスの牛には旅の荷物を載せて運ぶのだとも言われているようです。 なぜキュウリやナスなのか、その理由ははっきりしないようです。おそらく夏の時期に多く採れる野菜のため手に入りやすく、またどこでも収穫できる野菜であったことから、広く全国的にキュウリとナスが使われているものと考えられているとのこと。 そして水の子(馬牛の餌?)、我が家はナスを刻んで里芋の葉の上に。本来は里芋の葉ではなく、蓮の葉が用いられるのでしょうが。私が子供の頃は、ナスはもっと賽の目に刻んでいた記憶が。餌が新鮮さを保つように、香の葉(樒(しきみ)の葉)を束ねて清水と共に。あの世で飢えに苦しみ渇いたのどに少しでもらくに通るようにとの祈りをこめたものでもあるようです。樒の葉は香りが強く毒もある為、仏教では魔除けや獣除けにも用いられ、お墓参りの際に生花に変えてお供えする事もあるのです。そして各種夏の野菜・果物と、おはぎ、ご飯も。私が子供の頃には、祭壇を設けた台の両側に葉のついた青竹を立て、竹の上部にしめ縄を張っていました。 そしてそのしめ縄にホウズキ(鬼灯)や枝豆、昆布等をぶら下げていた記憶も。精霊が迎え火や提灯の灯りを頼りに帰ってくるといわれることから、ホウズキ(鬼灯)を提灯に見立てて盆棚に飾るのだと。 また農作物の収穫が少なかった時代には、鮮やかな赤のほおずきをお供えすることによって、お供え物の不足を補う意味があったとも。そして今年も我が兄弟姉妹の4夫婦が全員揃った頃に、檀家寺の住職がお盆法要に来て下さいました。8人全員で住職の後ろに座り法要に参加し、寛永年間(1630年代)から続く我が先祖を供養しその霊に感謝したのでした。住職は2本のお線香を。お盆の時期に、精霊流しや灯籠流し、京都の大文字焼きなど行われるのは、みんなお盆の送り火の一種とのこと。お盆の時期だからこそ、お墓参りなどに行く機会をつくったり、仏壇に手を合わせるなど、普段はなかなかできない先祖供養を行うことは今を生きる子孫にとって大切なことであると感じているのです。そして、せめて年に一度、やがて自分にも必ず無常がやってくるという事実を心静かに見つめて、「限りある命で本当になすべきことは何だろうか、どうすれば後悔のない人生を送れるのか」と、遅ればせながらも?自分を見つめ直す良い機会がこの盆であるとも。お盆はご先祖様を供養し、感謝を込めて一緒に過ごす大切に受け継がれてきた年中行事でもありますので、これからも大切にして行きたい(生きたい)のです。 【http://phusisaigon.com/goc-nhat-ban/ve-tham-que-ngay-le-obon/】より

2018.08.17

コメント(1)

-

座間のひまわり(向日葵)まつりへ(その2)

座間会場の「新田宿エリア」から1.1km離れた「四ツ谷エリア」へ相模川左岸堤防上を歩いて向かう。右手前方に圏央道・圏央厚木ICが。相模川。前方に大和厚木バイパスの新相模大橋が見えた。相模川の川岸には白い野鳥が。黄色い嘴からサギであろうか?紅白のサルスベリ(百日紅)が仲良く。内側のオシベの葯は黄色で、中央に集中して存在し、虫に注目される為の擬似花のような役目をしているのだろうか?ピンクの花も同様に。「四ツ谷エリア」案内板に従って進む。そして汗びっしょりになりながら、「四ツ谷エリア」会場に到着。遠くに丹沢に続く山々の姿も。しかし富士山は相変わらず姿を見せなかった。こんな姿を期待していたのですが。以前、自分で撮った富士山の写真と今回撮ったひまわりの写真(上の写真)の2枚を手持ちの『画像編集ソフト』を使い遊んでみました。1本1本、手植えされたのでしょうか?夏の風物詩でもあるひまわり(向日葵)。あの山の上からでも、黄色の塊が見えるのであろう。一面に広がる黄色いひまわりと青空のコントラストはまさに絶景で、SNS映え間違いなし!ひまわりの背中側から。この会場には多くのミツバチの姿が。ミツバチの姿を追いかけました。もう少し接写の効くカメラが欲しいのです。やはりひまわりは青空が似合うのです。後ろのビルが白き山であればと。「FUSO」の文字が。4っつの色のリングが。管状花が咲くと、中から雄しべが現れるのです。雄しべは筒状で数本からなり、中に雌しべを包みこんでいる。雄しべの先端にある葯には花粉が入っており、花粉でいっぱいになると葯が裂け花粉が出る。開花した管状花の内側では、蕾が成長しているのです。色の違いにより、管状花の開花が中央部分へ進行する様子が解るのです。外側にある管状花は、すでに枯れてきているが、受粉・受精し種子を形成している状態。開花と同様に、種の成長も外側から始るので、内側にある種ほど成熟は遅れる。種子が成長するにつれて頭花全体が丸みを帯びて来るのです。開花の始まったばかりの花にも虫が。こちらはミツバチではなさそう。笑顔で迎えてくれたひまわり達。ひまわりの花粉が葉の上に。これが接写の限界。明日に開花しますのでもう少しお待ちくださいと。「ハイ チーズ」の声に一斉に・・・。外周には管状花の開花が確認出来たのです。そして駐車場に向かって帰路につく。こちらが正式な「四ツ谷会場」の入口のようであった。新田宿会場の本部前のテントの下の椅子で一休み。時間は未だ8:10過ぎ。かき氷屋さんは準備中。しかしBGMが五月蠅くて早々に退散。ミスト発生装置前で冷風を上半身に浴びる。ここにもアーチが施された迷路入口が。今年の座間会場のひまわりも見納め。「土地改良の碑」「本多菊近翁(おきな)之像」 神奈川県知事・長州一二の文字も。座架依橋上から新田宿会場を見たが花は後ろ向きに。そして帰路に座間市立南中学近くの赤いひまわりを訪ねたが既に花は終わっていた。信号待ちの時間に遅咲き?の一輪を車の中から何とか撮影。そして茅ヶ崎に戻りSさん宅でお茶をご馳走になり、帰宅したのであった。「向日葵を 見に行くくらい かなり閑」・・詠み人知らず「向日葵よ 見つめてくれるは お前だけ」・詠み人知らず「向日葵に 元気をもらい ブログアップ」・詠み人知らず

2018.08.16

コメント(1)

-

座間のひまわり(向日葵)まつりへ(その1)

8月13日(月)に座間で行われている「2018年座間市ひまわりまつり」に、旅友のSさんと行って来ました。Sさんは3日(金)に様子見に行かれたとのことですが、その時はまだまだ開花には時間がかかる状態であったとのこと。5:30過ぎに自宅を出て、茅ヶ崎のSさん邸へ。そしていつもお世話になっている愛車に乗り換え座間にある会場に到着。時間は6:42過ぎ。駐車場所は相模川河川敷にある「水と緑と風広場」駐車場。ひまわりまつり座間会場ガイドマップ。座間ひまわりまつりは座間会場と栗原会場の2箇所で行われていました。この2つの広場ではひまわりの開花を長く楽しむため、種まきの時期を変えていると。ですから祭りの開催時期も場所ごとに違っているのです。・栗原会場 2018年7月21日(土)~7月25日(水)・座間会場 2018年8月11日(土)~8月15日(水) ※いずれの会場も開催時間は9:30~16:00 ※座間会場のみ11日,12日の土日は17:00まで駐車場からは「首都圏中央連絡自動車道と山頂が雲に隠れた大山の姿が。そして車を降り、相模川堤防をひまわりまつり会場にむかって歩く。左手に座間会場のひまわり畑が見えて来た。皆仲良く、朝日に向かって。そして相模川に架かる座架依橋(ざかえばし)の下を通過。名前の由来は、座間市座間(ざま)と厚木市依知(えち)を架(か)けることから。そして新田宿エリアのひまわり畑へ。台風による強風のために多くのひまわりが倒れかかっていた。朝の陽光を真正面から浴びるひまわり。ひまわりは和名で「向日葵」と書きますが、「日回り」と表記されることもあるのです。英語では「Sunflower(サンフラワー)」、フランス語では太陽を意味する「Soleil(ソレイユ)」と呼ばれます。この様に、太陽の動きを追って花が回るということからそう呼ばれます。またひまわりはそのものが大きな花として認識されている場合がほとんどですが、実際は1000~2000の小さな花が集合してこの形を形成しています。外側の黄色く長い花びらを付けた花”舌状花”と内側の茶褐色の”筒状花”に分かれているのだと。ひまわり(向日葵)は花が咲く前のつぼみの時期は、茎の先端が太陽の方向を向いて動きます。これは太陽光が当たらない側の茎が、当たる側の茎よりも成長するため、太陽の方向に曲がってしまう為。つまり太陽に面して前と後ろの伸びの違いにより生じるもの。しかし、花が咲いた後には茎の成長もストップするので、花自体が太陽を追いかけるということはないのだと。よく言われる、「ヒマワリの花が太陽を追いかけて、クルクルまわる」という事はないのです展望台横には、ひまわりを飾ったいくつかの帽子が。忘れ物、落とし物コーナーではなさそうですが・・・・?そして記念撮影用の額縁も。展望台に登って。満開でしたが、多くのひまわりが倒れながらも朝日に向かって。黄色の世界が拡がっていた。円を作り集団演技の真っ最中か?こちらは背比べ中。ひまわりの花も自分で切って購入可能と。そしてひまわりの種も。3本で200円、そして種も同額と。「ざまりん広場」にはひまわりまつりの本部テントが。遊休地に市の花「ひまわり」を植え、座間市のまちおこし企画の一環であると。ひまわりの枝葉の深緑は、たくましく発展を続ける市を、また大輪の花は、市民の皆さんが手を結び合い、明るく健康なまちづくりを目指す姿を象徴していると。開場は9:30~とのことで未だ係の方の姿はなかった。時間は漸く7:00。写真撮影ポイントの「顔ハメ看板」が。しかし日にちは未だ前日の8月12日のまま。来年の「顔ハメ看板」は平成⇒??でしょうか?55の数字が。第55回ではありません。座間ひまわり祭りでは座間会場と栗原会場で合計およそ55万本のひまわりが咲き誇るからなのです。「ひまわり迷路」の入口。途中倒れたひまわりのハードル越えも。こちらはピラミッドの組み体操中。ひまわり畑の先には田園風景が拡がっていました。新田宿エリアのもう一箇所の展望台を発見。混雑を避けるため展望台は一方通行で。こちらからは見事な黄色の絨毯の世界が。ひまわりの原産地は北アメリカ大陸西部であると考えられているとのこと。既に紀元前からインディアンの食用作物として重要な位置を占めていたと。1510年、スペイン人がヒマワリの種を持ち帰り、マドリード植物園で栽培を開始した。マドリード植物園はダリアやコスモスが最初に栽培されたことでも有名であると。ヒマワリがスペイン国外に持ち出されるまで100年近くを要し、ようやく17世紀に至りフランス、次にロシアに伝わったのだと。ロシアに到達してはじめて、その種子に大きな価値が認められたのだと。現役中に仕事で中国の田舎を何回か訪ねたが、その折、老若男女がヒマワリの種を囲んで、カリカリとハムスターのようにかじる姿は、可愛らしくもあったが、ちょっと不思議に感じた事を想いだしたのであった。そして殻を口から床に向けて吹き出し、床を散らかしていたのであったそして、中国人が一番よく食べるおやつといえば、断然ヒマワリの種だろうとの言葉を当時は聞いたのであったが現在は?。ヒマワリはカリウムなどと共に性質が類似するセシウムを吸収する能力を持つことから、原発事故などで放射能汚染された土地に植えたら除去できる「ファイトレメディエーション(phytoremediation)」という説が、原発事故後には流布していたが、そのような効果は認められていないようです。太陽に背を向けるひまわりの姿を発見。これも人間社会と同じか?こちらは背伸びして見つめ合う姿が。途中、白ウコンの群生に出会う。葉っぱはショウガやミョウガの葉を大きくしたが如し。白ウコンの花。二日酔いにも効くと言われている”ウコン”。大きくて瑞々しい葉に包まれて、花の姿は目立たぬ様に咲いていたのです。そして再びめだち過ぎるひまわりの姿を追いかける。残念ながら、この日は富士山の姿は雲に隠れていた。先頭の引率者の如き2輪の長身のひまわり。「前を向き 顔上げ生きろと 諭されて」・・・・詠み人知らずミツバチを発見したが、私のカメラは接写が苦手。そして祭り会場本部もこの日の凖場が始まった模様。「向日葵も 危険な夏と 呟いて」・・・・・詠み人知らず「向日葵も 猛暑、酷暑で 目も回り」・・・詠み人知らず「向日葵に すがるミツバチ 我が姿」・・・詠み人知らず ・・・つづく・・・

2018.08.15

コメント(0)

-

ガマの穂

我が家の裏の農家の畑の隅にガマの穂を発見しました。葉は高さ1-2 mで、茎を伸ばし、円柱形の穂をつけています。穂の下部は赤褐色で太く、ソーセージに似た形状。ガマの穂と呼ばれている茶色の部分が花なのです。上部の針の如き部分が雄花で下のソーセージに似た部分が雌花に分かれているのです。この時期は茶色の花穂が目立つ。 「ソーセージ」意外にも「ちくわ」や「ケチャップをつけてないフランクフルト」のようでも。昔はこの葉と茎で『むしろ』などを作ったので「くみ」(組)と呼ばれ、 次第に「かま」になり「がま」になったのだと。「蒲団(ふとん)」の 「蒲」の字は、昔、ガマの綿毛を寝具に入れたことから。 「蒲鉾(かまぼこ)」は、最初のころは竹輪のような形をしており、ガマの花穂に似ていたことから。「蒲焼(かばやき)」は、うなぎを筒状に切って焼いていた形がガマの花穂に似ていたことからと。『古事記』の因幡の白兎の説話では、毛をむしり取られた兎に、大穴牟遅神(大国主)がガマの穂に包まらせ、その花粉で止血して傷を治したのだと。冬になるとこの花穂の中から綿毛がブワーッと出てきて飛散するのです。 1本の花穂から出る綿毛には約10万個のタネがあるらしい。そしてフランクフルトのような蒲の穂を手で押しつぶすと、なんと中から大量の綿毛が出現。もともとの見た目からは想像できないほど大量に『爆発』した如く発生することをご存じですか?私も子供の頃に遊んだのです。本当に気持ちいいくらい勢いよく吹き出すので、ちょっとしたストレス発散にもなったのです。水辺の植物なので、子供には微妙に手が届かないところに生えていたのですが。この『爆発』をクリックしてみてください。 子供の頃に廊下を走っていて消火器に躓いて倒した時の消火器のような感じ!!そしてこのガマの穂を何個か同時に火に投げ込んだ時の姿!!わかるかなぁ??それにしても、ガマの穂って見ているだけで旨そうに見えるのですが。粒マスタードを付けてケチャップもたっぷり付けてと・・・・・・。

2018.08.14

コメント(1)

-

今年も地元の梨&ぶどう園へ

先日、自宅から車で10分ほどの梨・ぶどう園に行って来ました。もちろん目的は秋の味覚の梨&ぶどうの購入です。果樹園ときくと、駅から遠い郊外にあるイメージですが、神山果樹園(こうやまかじゅえん)は小田急線・湘南台の駅からも歩いて5分ほどの場所。店の横には梨園が。「幸水」が撓わに。赤梨系の早生種で、和なし生産の35%を占める最も生産量の多い品種。そして店の前の道路を隔てた場所にはぶどう園が拡がっていました。『藤稔(ふじみのり)』が収穫の時期に。藤稔(ふじみのり)は、我が藤沢市で生成されたブドウ。 父種は「ピオーネ」、母種は「井川682」であるとのこと。ウィキペディアによると『藤稔は藤沢市の長後地区にすむ青木一直氏が、「人々に喜ばれる葡萄」をテーマに苦難の末、開発したと。当時、青木果樹園では「井川682」を栽培していたが、大粒で栽培が容易で実りやすい長所がある一方、肉質が良くなく貯蔵性も良くないという短所があった。また、「ピオーネ」は旨みがあり貯蔵性も良く、肉質や品質が良好という長所がある一方、栽培が難しく実りにくい短所があった。青木は両品種を交配し、藤稔を誕生させた。1985年7月18日に品種登録された。 粒は大粒で、500円玉程の大きさに達する。 「巨峰」よりも糖度が高く、味も良好ということで人気が高まり、現在においては青木氏の指導により日本各地で栽培されているのだ』と。『藤稔(ふじみのり)』を接写で。そしてこちらは「竜宝」。果皮が厚く果肉がとても柔らかいため、するっとむけて食べられます。甘味がとても強く、果汁がとても多いため皮をむいた瞬間から果汁がしたたる程で妻のお気に入りの品種。「藤稔」を一房購入。リクエストに応えて妻のお気に入りの「竜宝」も一房。お土産用にビニールで包装してもらいました。美しい大粒の赤ぶどうとして大人気。購入してきた「幸水」の断面です。早速、秋を先取りして楽しみました。そして「竜宝」も。午后には「藤稔」も楽しんだのです。皮を剥くと外側が紫色に。まだまだ危険な猛暑が続きそうですが、暦的には立秋も過ぎて秋の到来の時期。すなわち食欲の秋、味覚の秋なのです。これから梨、ぶどう、そして栗、柿、ミカン、リンゴ、松茸・・・・・と。日本人はやはりこの「秋」を「食べる」ことを楽しまなければならないのではないでしょうか。私もこれからも「秋」を目と頭と、そして舌で 楽しんでこの秋を過ごしていきたいと思っているのです。

2018.08.13

コメント(0)

-

我が家の近くのハス(蓮)の花

我が家の裏の、農家のビニールハウス前のハス(蓮)が開花しています。廃品の風呂桶の中に植えつけられたハス(蓮)。八重咲きの白のハスの花の中心部に独特の構造の緑の「花托」が。そしてその周囲には黄色い雄しべが多数。朝の寝起きの乱れた姿か?こちらの花は翌日に開花か?こちらはこの日が初開花か?この前、大船フラワーセンターで見たミセスローカムに似ています。東洋種(中国産の赤色の八重咲き品種)と北米原産の黄花蓮)を交配させて作った品種。開花初日は僅かに赤味を帯びていますが、2日目3日目と赤味が抜けて淡黄色になるのですが。こちらは満開の花の前に仕事を終えた「果托」のみが。新旧交代の儀式中か?2~3日後の開花か?蕾が丸くなく、縦に鋭い。「果托」3人娘。濃いピンクの花も。「果托」の中にはハスの実が。現在でもカンボジアやベトナムではよく食用とされていて、中国や台湾では甘く煮たものが土産として売られているのです。様々な「果托」の姿が。花が終わったあとの雌しべをは「花托」ではなく「果托」。「花托」も「果托」も読み方は「かたく」で、どちらも蓮の中心の部分のこと。ちなみに「托」とは、物を受ける台、のせる台のことで、一番身近なものが、茶碗をのせる「茶托」。つまり、花の花びら、雄しべ、雌しべ、つまり花を乗せているのが「花托」。花びらが落ちた後の果実を乗せているのが「果托」なのです。蓮の実が生長して表面に乳房の如く押し出て来ています。そして実の入った部分が更に大きくなり、実との間に隙間が出来るのでしょうか。それとも人間と同様で、実も生長するとある段階から小さくなっていくのでしょうか。こちらは後期高齢者の果托。蓮を古名では蜂巣(ハチス)と呼んでいただけあって蜂の巣に良く似ているのです。そして大きなハス(蓮)の葉。そしてこの中心に水が貯まると、時々『蓮のささやき』が聞こえて来るのです。 この現象の理由をネットで調べてみると下記の如き情報が。『ハスの葉もスイレンの葉とおなじく、葉内に細胞間隙(細胞と細胞の隙間)があり、 葉柄内の通気組織につながっています。 ただし、ハスの葉はスイレンの葉と異なり、細胞間隙と通気組織がつながった構造体が、 葉内と葉柄内で完全に2つに分かれています(スイレンは1つのようです)。 ハスの葉を観察しますと、葉の表面に真ん中に丸い小さなフタのような部分があります。 このフタのような部分には、大きな気孔(空気を出し入れする隙間)があります。 この気孔は、細胞間隙と通気組織がつながった構造体の1つとつながっています (もう片方はつながっ ていません)。 つまり、葉の約半分くらいの部分には、この気孔とつながった構造体(構造体Aとします)があり、 残りの半分くらいの部分には気孔とはつながっていない構造体(構造体B)があります。 この大きな気孔はまわりの環境に応じて、開閉します。 ハスの葉は、まわりの空気の温度よりも暖められると、その葉内の細胞間隙部分が加圧されます。 構造体Aが加圧されると、葉では出口がないので、酸素を含んだ空気は葉柄を通じて、 地下茎に送り出されます。 地下茎で呼吸されて二酸化炭素を含んだ空気は、葉柄を通じて構造体Bに送り出され、 気孔が開いていれば、気孔から空気は出ます(この気孔が出口となります)。 したがって、葉の中心に水をいれたとき泡がぶくぶくと出ているときには、 上のようなことが起きている場合です。』と。 【https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=2717】より転載。

2018.08.12

コメント(1)

-

三重・津・美杉町下之川「篠ケ広のかかし」

仕事の支援で三重県の津に行って来ました。雄大な君ケ野ダムを通り過ぎ、ひたすらカーブの多い山道を道なりに進み、途中の川沿いの橋の袂にある広場に多くのかかし(案山子)を発見しました。『ようこそ下之川 交通安全 篠ヶ広 明日のかかし村』の大きな看板が。『夢ひろば』の文字の横で案山子のオジサンが花束を持って。『八手俣川(はてまたがわ)の恵』と。清流・八手俣川が流れる津市美杉町の下之川は、静かで自然豊かな里山。多くの牛の姿が。釣りをする父子の後ろ姿が。大きなナマズと真っ赤なナマズには『川をきれいに』と。『受付 仲山神社 市民交流センター』の文字が。案山子を設置希望者の受付先のことか?子供達の遊具も。ローラースケートをする父娘の姿。母娘が仲良く。テニスやバトミントンを楽しむ親子。黄色のテニスボールが空中に。そしてこの日の昼食は『旬のお食事処 みすぎ』へ。道の駅美杉の道路の反対にある手作りの食事どころ。おじいさんとおばあさんで切り盛りをしているアットホームな雰囲気の店。南窓向きカウンター五席、四人テーブル二つのゆったりした店。多くの芸能人やスポーツ選手のサイン色紙が壁に。唐揚げ定食を注文。大きな唐揚げはボリュームたっぷり!家庭的な味。そしてこちらは美杉小学校の「案山子コンクール」の作品を『旬のお食事処 みすぎ』の窓から望遠で。一本足で竹や藁で作られた案山子の原型の姿で。この夏では暑そうな姿。秋の実りの季節、日本の田園風景に昔から欠かせなかったのがこの“案山子”。人間の代わりに田んぼや畑で雀やカラスなどの害獣を追い払うために作られた人形。かつては一本足で竹や藁で作られたものが定番だったが、昨今ではその効果を上げるため様々な素材や形状のものも出て来ているのだ。そもそも案山子は古事記に登場する久延昆古(クエビコ)という神だといわれているのだと。足が不自由で、全てを知り尽くしている知恵の神であり、田の神、五穀豊穣の祈願神だと。しかし、現在では農業従事者の高齢化や後継者不足などから農村地帯は荒廃し、近年ではその姿もだんだん見かけなくなってきている。それとともに、上記の案山子の如く案山子が担う役割も様変わりして来ているようである。そして我が仕事場近くにいた野生の鹿の親子。親鹿は私の存在に気がついているようでした。そして帰路は所長の運転する車で津駅まで送ってもらう。君ヶ野ダムが左前方に。今年のダム湖の水位はかなり低い。春には約1500本の桜が君ヶ野ダム湖畔に映る姿は圧巻。昭和46年に完成した堤高:73m、有効貯水量:2000万m3の八手俣川水系の重力式コンクリートダム。発電は行われていない。正面から。農業用水用に一定量を放流しているのであろう。ダムの出来る前はかなりの急流であったことが解るダムの下の光景。そしてこちらは我が養蜂場の案山子です。やはり暑いのでしょうか?上着をまくり上げています。そしてこちらは、乾燥時の強風そして台風12号の風雨の影響か、顔が汚れてしまっています。今度タオルで拭いてあげようと思っています。

2018.08.11

コメント(4)

-

『佐倉花火フェスタ 2018』へ(その3)

そして10分間8000連発の「ビッグプレミアムスターマイン」が次々と。音楽に連動して打ち上がる「10分間で8,000連発」のビックプレミアムスターマインは、関東最大規模であると。桁違いのビッグプレミアムスターマインの迫力に加え、音楽とのコラボレーションが楽しめたのであった。旨く撮れました。尺玉以上になると、花火の大きさもさることながら音が断然違うのであった。腹に響くようなその音が、花火の広がりから遅れること無く直ぐに聞こえる場所で見れるのは最高なのであった。佐倉のFさんに今年も感謝。そしてオランダ風車「リーフデ」の後ろから水上花火が。下から半円形に広がるのは水上スターマイン。チョット、シャッターのタイミングが遅れました。再びスターマインの連射。フィナーレは県内最大・二尺玉の打ち上げ。二尺玉は、直径が約60センチで、打ち上がると直径が500メートルほどに広がるのだと。二尺玉が打ち上げられる花火大会は関東では数少なく、印旛沼湖畔から打ち上がるダイナミックな花火は圧巻そのものであった。目と耳と腹、身体全体で味わう二尺玉の迫力!オランダ風車に降り注ぐ火花。そして既に夢の中に迷い込んでいる子供達も。今年も佐倉の花火を大いに楽しませていただきました。楽しい時間はあっという間。そして、花火にはつきものの会場帰りの渋滞にハマりながらも、家族全員でいることの楽しさはそんなことをも紛らわしてくれるのでした。佐倉の地でF家、K家の絆の「桜」も大いに咲き乱れたのでした。『家族の集い』はこれぞ『幸せの絆』!! ・・・完・・・

2018.08.10

コメント(1)

-

『佐倉花火フェスタ 2018』へ(その2)

そして「天筒花火」も無事終了し、『佐倉花火フェスタ 2018』の開幕。まずは「開始スターマイン」の「開演の響き」が夜空に大きく拡がる。オランダ風車「リーフデ」の後ろにスターマインが次々と。様々な色の花が開く。「日本で初めて花火を見たのは誰?」意外と知らないこの謎には諸説あり、1613年に徳川家康が見たという定説のほか、その24年前に伊達政宗が見たのではないかという説もあるのだと。両者ともに誰もが知る歴史上の人物。「世界花火」で世界中の花火を調べてみて、1つの結論に行き着くのだと。日本の花火文化は世界に例を見ない特殊なものであると。「日本の花火は世界一」と言われることがあるが、これは主に技術面を述べたものであると。なぜ日本の花火技術がこれだけ進んだのかというと、見る側すなわち観客の花火に対する関心が高いことだと。そして「玉屋、鍵屋」の時代から、花火師が競争する環境ができていたからなのだと。こうなった最大の理由は、社会のイベントの中で「花火」の地位が高いことがあると。例えば、多くの国では「花火を上げる日」というのが国によって決まっている。それは国によって独立記念日だったり、革命記念日だったり、あるいは新年の年明けだったりするのだが、まず何かしら国民が集まってお祝いするイベントがある。そこで花火を上げて祝賀ムードを盛り上げようと言う趣旨。つまりここでは花火は脇役、あるいは何かを引き立てるための道具という位置づけ。しかし、日本の場合には、花火大会の起源とされている隅田川の花火は「川開き」のためだったと伝えられているが、現在行われているほとんどのイベントでは「○○の花火大会」という名前が付くように、花火そのものがメインになっている。このため、日本の花火はたいてい時間が長く、玉の量も多い。1時間から長いもので2時間くらいは上がる。これは実は世界的に見ると極めて長いのであると。中国では1時間くらいのものもあるが、アメリカやヨーロッパでは30分以内のことが多いのだと。日本の花火文化の特徴は、花火師たちが知られているということである。花火を見る時に「玉屋」「鍵屋」というかけ声があるが、あれは花火屋の名前である。今回の佐倉の花火フェスタにおいても、花火師(花火店)の名前も紹介されていた。現在でも、花火マニアの人は、細谷エンタープライズとか丸玉屋・・・・といった、花火屋の名前を知っている。このように客が花火師の「仕事」を賞賛するというのは、日本独特の文化なのであると。「花火」の「花」の文字には「咲くのはほんの一瞬、そして短く終わる」花のように、という意味が込められている。実際に花火の名前も、「菊」「牡丹」など花の名前が付けられて。桜もそうだが、日本には時が来ればさっと消えて行くものを美しいと感じる美意識がある。線香花火の売上が1位である事も、それを物語っているのだと。『線香花火』には、大きく5つの段階があるのだと、そして人生に喩えて。① 蕾 点火とともに、命が宿ったかのように 酸素を吸い込みながらどんどん大きくなっていく火の玉。②牡丹 火をつけて、先端に玉ができる状態。 やがてパチッ、パチッと一つずつ、力強い火花が散り出す。 迷いながらも一歩一歩進んでいく青春時代を彷彿させる。③松葉 玉が激しく火花を出す状態。 やがて勢いを増し、「松葉」のように次々と火花が飛び出す。 結婚や出産、子供の成長、優美な火のアーチを眺めていると、 不思議と幸せな出来事が重なることがある。④柳 火花が落ち着いて、1番静かに火花を出す状態。⑤散り菊 玉が消え落ちる直前の静かな状況。 火花が一本、また一本と落ちていく「散り菊」。 静かに余生を送る晩年と重なる。 赤から黄に変わった火の玉が光を失った瞬間、 線香花火の一生は幕を閉じる。小さな小さな『線香花火』にさえも、そのひとつひとつに日本人らしい情緒や趣向そして願いを込めて作っているのだと。自然に感謝をしながら、花火を持つ人の笑顔を思い浮かべながらひとつひとつ丁寧に作っている花火職人の方々に感謝。菊の如きスターマインが次々と。打ち上げ場所が徐々に移って行った。高圧線鉄塔の後ろに。その場から次々と。冠スターマイン。俗に柳(やなぎ)と呼ばれる打ち上げ花火で、豪華な金色に輝く火の粉が連続で降り注ぐ。まんまるく(球形に)、大きく空に色とりどりの花を拡げる。そして花弁のひとつひとつの色が変わる。ひとつの円でなく花の芯のように二重三重の円(同心球)を描くのであった。花火の様々な色はどのように生まれるか?化学の時間にやった「炎色反応」という実験を覚えていますか?ある元素を含む化合物を燃やすとその元素固有の様々な色の炎を出して燃えるというもの。ガスバーナーの中に色々な金属化合物をかざして実験したと思います。花火の色はこの炎色反応を利用しているのです。花火の星は主に三つの薬剤の混合によってできています。色を出す焔色剤、酸素を供給する酸化剤、燃焼を促進する可燃材。これらの混合の度合いによって色合いも変化し、また煙火業者ごとの独特の色合いを出す工夫にも結びついているのだと。紅色は炭酸ストロンチウム。緑色は硝酸バリウム。黄色はシュウ酸ソーダ、炭酸カルシウム。青色は花緑青、酸化銅。銀(白)色はアルミニウム。金(錦)色はチタン合金。菊星に使われる「引き」は主に黒色火薬を使って木炭が燃えるときのやや暗いオレンジ色を出すのだと。そして次々と上がる中、小のスターマインを楽しみながら、リモコンでズーム操作を駆使しながらシャッターを押し続けたのであった。まだまだ続きます。 ・・・つづく・・・

2018.08.09

コメント(0)

-

『佐倉花火フェスタ 2018』へ(その1)

今年も、8/4(土)に長女の嫁ぎ先のご両親から、「佐倉花火フェスタ 2018」へのご招待をいただきました。横浜市営地下鉄、横須賀線、常磐線、京成線を利用して、千葉県佐倉市にあるニュータウン・「ユウカリが丘」駅で下車し妻が予約していたホテルにチェックイン。嫁いだ長女、そして我が長男の2家族もこの日はこのホテルに宿泊。チェックイン後7Fの部屋で一休み。我が部屋からの印旛沼方面の眺め。手前には「山万ユーカリが丘線」が。ここ千葉県佐倉市ユーカリが丘のタウン内を運行する新交通システム。6駅を約14分で結んでいる。日本で唯一運行する「中央」案内軌条式新交通。ユーカリが丘駅を出発した列車は公園駅から環状線を反時計回りに環状運転して、公園駅から再びユーカリが丘駅に戻る。逆方向に運転される列車はない。ユーカリが丘駅に戻る際には車両の向きが出発時とは前後逆となり、そのまま折り返し運転が行われる3両編成の珍しい路線。部屋内部を綺麗な内にと。そして、再び「ユウカリが丘」駅から待ち合わせ場所の隣の駅の臼井駅まで向かう。臼井駅にあった今年の「佐倉花火フェスタ 2018」のポスター。印旛沼湖畔(佐倉ふるさと広場周辺)で19:00~開会。毎年8月の第1土曜日に開催されており、夏の風物詩イベントとして定着。総打上数18,000発(ビッグプレミアムスターマイン8,000発、二尺玉4発、手筒花火、 水上花火など)の花火大会であると。今年も臼井駅で我が長女の嫁ぎ先のご両親と合流し、印旛沼湖畔にある佐倉ふるさと広場まで徒歩にて向かう。到着まで徒歩約30分の距離。そして会場入口に無事到着。今年も、佐倉のご両親が事前に有料観覧S会場の前売りチケットを購入して下さっていました。我々の見物場所は印旛沼湖畔・佐倉ふるさと広場の本格的オランダ風車「リーフデ」前。打ち上げ前から周囲の交通規制が始まると。私が頂いた前売りチケット。「2018.06.01」から前売り券販売初日に列に並び購入して下さった事が解るのです。座席配置図を見ながら、オランダ風車「リーフデ」に向かって進む。この日の花火大会はケーブルネットで生中継されると。有料観覧席の周囲には多くの出店が。そして「Fブロック 43番」に到着。時間は打ち上げ開始前1時間強の17:55。マス席は、1区画(1.8m×1.8m)5人、両肘掛けのプラスティックのイス付き。目の前にオランダ風車「リーフデ」が大きく。天筒花火、打ち上げ花火両方とも「かぶりつき」の場所。花火打ち上げ前のブラスバンド演奏も。早速、佐倉のご両親が準備して下さっていた冷えたビールを楽しみました。西の空がだんだんと茜色に染まり出す。時間は18:14。4本の大きなポプラが印象的。そして、準備して頂いた弁当を楽しみながら夕陽の光景を楽しむ。夕陽の前を時々雲が通過し太陽は時々かくれんぼ。太陽がポプラに近づく。しかしここで雲の隠れてしまった。時間は18:26。オランダ風車「リーフデ」にも灯が灯る。「佐倉花火フェスタ 2018」プログラム。そして19時になり、市長を始めとする来賓の挨拶が始まる。そしていよいよ佐倉の花火大会の名物の「天筒花火」がオランダ風車「リーフデ」の前の仮設舞台で始まったのであった。有料観覧S席だけで見られる?「手筒花火」。「手筒花火」は、竹で作った筒に 火薬を詰め, それを手で持って 火をつけ, 空に向かって火炎を噴き上げるもので, 火柱の高さは 10メートルぐらいにもなるものもあると。 真っ赤な火の粉をかぶりながら 数十秒の間じっと筒をささえ, 最後にドカ~ンという爆発音で打ち上げを終了するド迫力の花火。オランダ風車「リーフデ」も赤く輝き。多くの天筒花火の打ち上げ師の姿が舞台上に。カメラの設定を別のモードに変更してシャッターを押す。天筒花火の輝きの後ろにオランダ風車の姿が。そして一番左の打ち上げ師は女性?炎、火柱が撮影モード変更により赤から白に。再び撮影モードを元に戻して。7本の天筒花火が一斉に高さ5m以上の火柱で。ズームで。愛知県豊橋市の吉田神社が手筒花火の発祥の地とも、豊川市の進雄神社が発祥の地ともいわれると。家の軒際に飾れば、魔除け、厄除け、商売繁昌。東三河地域にある商店や一般家屋には、手筒花火を軒先に置く習慣があるのだ。これは、手筒花火発祥の当時から、暗闇に棲む悪霊(疫病、災害)に炎の光を照らし追い払う「魔除け」、そして災厄が家屋へ侵入するのを防ぐ「厄除け」、といった神の力が宿るものとして、現在まで受け継がれてきた地域特有の文化であると。天筒花火の最後は大きな音と共に火花が上空高く。最初は斜め前に、そして少しずつ手筒を起こしていき最後は垂直に。火柱とごう音、抱え手に降り注ぐ火の粉の迫力。抱え手に降り注ぐ火の粉をズームで。通常の打ち上げ花火などとは違い、花火師が製造を行うのではなく、資格を取った地元の男衆が、最初の竹を切るところから最後の火薬を詰めるところまで、全て自分自身の手によって行うのだと以前聞いた記憶が。噴出する花火を脇や腹に抱えて打上げる迫力の光景を至近距離から楽しむ事が出来たのであった。 点火すると、轟音と共にオレンジ色の火柱が上がり、仁王立ちの状態で放揚。最後には「はね」と呼ばれる、衝撃音と共に手筒の底が破裂する爆発によって幕を閉じるのであった。そしてフィナーレは設定を再び変えて。撮影はTRY&ERRORにて。 ・・・つづく・・・

2018.08.08

コメント(0)

-

夏の夕焼け

今日は立秋、そして”りっしゅう”と読みます。“秋が立つ”とあるように、暦の上ではこの日から秋と季節が変わってしまいます。まだまだ実際には真夏で暑さ、そして今年は毎日、命にかかわる危険な暑さ「猛暑」が続く毎日。8月2日に外から戻ってくると、西の空に夕焼けが。デジカメを手に我が家の裏に。時間は18:54。既に太陽は沈んでいましたが。しかし夏に夕焼が見られるのは、比較的珍しい現象?普通、夕焼けは秋から冬にかけてよく見られるのですが。太陽の光りが空気中を通過する時、空気中のチリや水蒸気の粒に光りが拡散されるのです。青い光は「波長」が短く、赤い光は波長が長くなっています。 波長が短いほど、光は強く「散乱」されます(青い光は強く散乱されます)。 日中は、散乱の強い青が強調されて空は青く見えます。 朝夕は、太陽が低くなり光が大気層を長く通過するので青(波長の短い)は散乱されきってしまい、散乱しにくい赤い(波長の長い)光のみが通過するのとのことで、このため夕焼けは赤くなるのです。しかしこれは夏も冬もこの現象は変わらないはず。では、なぜ、夏は夕焼けが少ないのか?大陸と海洋を比べると、夏は大陸の方が海洋よりも暖まりやすいので海洋より暑くなり、冬は海洋が冷えにくいので大陸よりも暖かい。陸に接した空気は暖かくなり密度が小さくなり上昇する。これを補う形で海から空気が入り込む。これが海風、そして逆が陸風。そこで、夏は海洋から大陸に向かって風が吹く(海風)のです。日本では夏は南よりの海からの水分を多量に含んだ蒸し暑い風が吹くのはこれが原因。つまり、夏は太平洋からの風でチリが少ないため、拡散が少なく比較的青い光も残っているのです。春、秋は大陸から偏西風に乗り、小さなチリが多く含まれているため、青い光が散乱して、赤い光しか届かないのが科学的な理由の様です。しかし、太陽光のスペクトルの中で最短の波長をもつのは紫の光。紫の波長は青よりもさらに短いわけですから、空気分子との衝突もより頻繁になり、もっと散乱するはず。ではなぜ空は紫色ではないのでしょうか?重要になってくるのが、「私たちが人間である」という事実なのです。人間の目は、光のスペクトルの真ん中に位置する色をより鮮明に捉えられるように出来ているのだと。よって、紫よりも青の方が目でとらえるのがずっと簡単なのです。青の波長よりも紫の波長の方が空気中に多く散乱しているにも関わらず空が青く見えるのは、私たちの目が紫色よりも青色を捉えているからにすぎないのだと。虹の色の中で紫色がもっとも目で確認しづらいのも、同じ理由。では、虹の色の種類は全部でいくつ?日本では虹の色は7色だと考えられています。「赤色、オレンジ色、黄色、緑色、水色、青色、紫色」の7つ。実は虹の色の種類は世界でバラバラなのです。アメリカでは「赤、オレンジ、黄、緑、青、紫」の6色日本・ドイツでは「赤、オレンジ、黄、緑、青、紫、藍」の7色ジンバブエでは3色、リベリアでは2色 だと。日本でも昔は5色だったりします。虹の色の数は、地域や時代、民族によって微妙に変わっているというわけです。場所によっては色を表現する言葉が少ないのも、数が違う原因になっています。以上!「虹の色の種類は世界でバラバラ」という豆知識。以上 本日の「夕焼講座」を終了いたします。

2018.08.07

コメント(1)

-

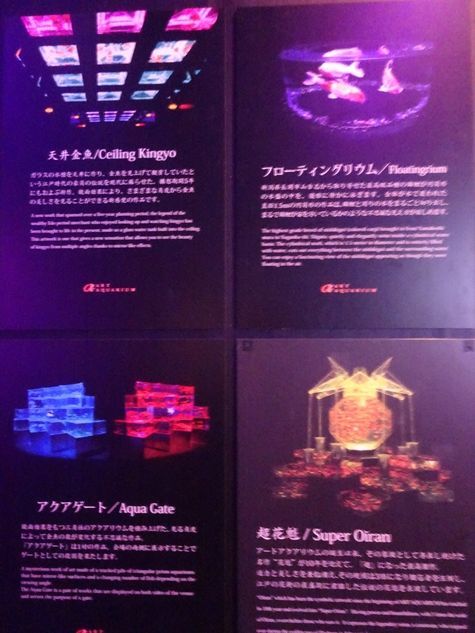

「ECO EDO 日本橋アートアクアリウム 2018 ~江戸・金魚の涼~ 」(その2)

展示物のガイドを見ながらメイン会場に進む。「アクアリウム」とは───「アクア」すなわち「水生生物」に,「-アリウム」すなわち「…繋がっている物・場所・施設」のことを指すのだ。 水族館のような大型施設から個人宅に設置するような小規模のものにまたがる概念。 日本ではその中でも特に、観賞用に熱帯魚(観賞魚)や水草などを飼育・栽培すること、 またはそのために構築された水槽を含む環境を指すことが多いとのこと。「手鞠リウム」、「プリズリウムF1.8&F1.2」、「キリコリウム」、「カレイドリウム3D」等、名称に工夫の跡が。「大政奉還金魚大屏風」 大政奉還は日本の歴史においてさまざまな影響を与え、芸術の世界も大きな転換期を迎えた。 「大政奉還金魚大屏風」では、日本の美術史の移り変わりを表現した プロジェクションマッピングによる動く屏風絵を屏風型のアクアリウムに投射し、 その中を金魚が優雅に泳いでいた。 映像は、大政奉還の時期とその前後の時代というように、3つの時代のテーマで創り、 大政奉還がもたらした日本の芸術への影響が理解できる、幅約5.4mにもおよぶ 18連〈ビョウブリウム〉の大型作品。「ビョウブリウム」という屏風をモチーフにしたアクアリウムに、日本の美術史の移り変わりを表現したプロジェクションマッピングによる動く屏風絵を投射し、その中を金魚が優雅に泳ぐ。プロジェクションマッピングにより次から次へと色彩と模様が変わる。「大政奉還金魚大屏風」前に設置された「ラグーンリウム」に、屏風絵が映り込む演出。「ラグーンリウム」の中にも無数の赤い金魚が泳いでいた。映像は、大政奉還の時期とその前後の時代など、3つの時代のテーマで創り、大政奉還がもたらした日本の芸術への影響が理解できる。金魚大屏風には金魚の影も映り込んでいた。「大政奉還金魚大屏風」前の展示ヤード。「アースアクアリウム ジャポニズム」。地球をイメージした直径1.5mの球体の水槽の中を、錦鯉が乱舞する。アートアクアリウムは、金魚に加えて錦鯉がフィーチャーされているのが特徴。中国が発祥の金魚に対して、錦鯉は新潟県の山古志が発祥のメイドインジャパン。様々な色彩に変化。表面半分には水が流れ、この球体自体も回転しているのであった。刻々と変化する景色を球体の様々な角度から連写。新作「フローティングリウム」では、錦鯉のルーツ、新潟県長岡市山古志から取り寄せた最高級品種をじっくり堪能できたのであった。円筒型の水槽に、体長1mを超えているかのような巨大な錦鯉が優雅に泳いでいた。うわさではこの中に、最高級品種で1匹ン千万円するものもいるのだとか。この鯉の値段は?黒と赤の鯉も存在感充分。高額のニシキゴイは人間でいう『容姿端麗』と同じく『体形・色彩・模様』を基本に、『色調・資質』といわれる、バランスや仕上がりの良いもの、将来性の見極めと愛好者の感性などで価格に差が出て来ると。「プリズリウム F.18」透明な多面体でプリズム効果をもたらすアクアリウムは、18面体と12面体の2種類を展示。光のマジックにより、中に泳ぐ魚の群れが大きく見えたり、小さく見えたり、時には歪んで見える等、ユニークな見方が楽しめたのであった。「プリズリウム F.12」「アクアゲート」なんとなく縁日とか、金魚市の懐かしい雰囲気が。照明で様々な色に。キリコリウム。江戸時代から伝わる伝統工芸である、江戸切子の技法を用いた作品の中に珍しい金魚の姿が。上から。ビー玉も敷き詰められてて涼しげ。スイホウガン(水泡眼)。目の下に風船のように膨らんだ袋がついている中国産の品種で、中国ではよく飼われている金魚であると。上向きの眼球と眼の左右に付く風船のような水泡状の袋(眼球の角膜のみが膨大化したもの)があり、中にはリンパ液が満たされているのだと。こちらは赤出目金か?キャリコ水泡眼。キャリコ琉金に代表される、赤・白・黒・青(浅葱色)の入り混じった雑色柄を「キャリコ柄」というのだと。「テマリリウム」日本に古くからある遊具の一つである「手鞠」をモチーフとした、球体の作品。手鞠の特徴である色とりどりの可愛らしい模様を伝統工芸である伊賀組紐とマカを泳ぐ生きた金魚で表現。伝統工芸とアクアリウムが完全に融合した作品。近づいて。「超・花魁」『2016年アートアクアリウム誕生10年の集大成として誕生した、新たなる超大作と。アートアクアリウムの処女作でありながら10年に渡り主役の座に存在し続け、600万人に感動を与えたあの名作〈花魁>が想像を超えた規模になり遂に生まれ変わりました。その姿は生まれる前から伝説になることを約束された神の領域の美しさと、驚愕の大きさを兼ね備えた、まさしく世界最大の金魚鉢であり、作品名の前に“超”を与えられた特別な作品。この新・超大作である「超・花魁」は、3,000匹の金魚が舞泳ぎ、今までの「花魁」の1,000匹を大きく凌駕します。七色に光り輝くライティングと、神々しさを際立だせる映像効果により、まさに最高峰の花魁となり、見るものを圧倒する作品です。』と。7色に光り輝く巨大鉢の中で金魚が舞い泳ぐ姿は、金魚が魅せる妖艶な一面が。会場内に飾られている提燈とも融合し、薄暗い照明の中で一際光を放つこの金魚鉢は圧倒的な存在感を。3000匹の金魚が泳いでいるのだと。やはりこの超 花魁の周りが一番人が集まっていた。最後に展示会場をワイドに撮影。人の数がますます増えて。そして長年の仕事の関係上最後に気になったのは、金魚や鯉の水槽の水処理なのであった。一般の水族館の水処理の基本は,懸濁物質(SS)や有害成分をろ過装置により除去し,その処理水を循環して再利用すること。特に,水生生物に有害となる排泄物や残渣由来の窒素成分(アンモニア態窒素:NH4 + -N, 亜硝酸態窒素:NO2 - -N,硝酸態窒素:NO3 - -N)を蓄積さ せないための水処理技術は重要なのである。この様な処理システムが各水槽の下部に設置されているのであろうか?それとも、各水槽から集水し、バックヤードで集中処理をしているのであろうか?そして給餌はいつ何処でどの様に?その裏側を見てみたいのであったが・・・・。 ・・・END・・・

2018.08.06

コメント(3)

-

「ECO EDO 日本橋アートアクアリウム 2018 ~江戸・金魚の涼~ 」(その1)

「COREDO室町1日本橋三井ホール」に到着しエレベーターで係の方の案内に従い4Fに。「ECO EDO 日本橋アートアクアリウム 2018 ~江戸・金魚の涼~ 」のポスター。開催期間は2018.7.6~9.24。会場入口は日本橋三井ホールの4Fに。アートアクアリウムに入場する際には「カメラでの写真撮影はOK,動画とフラッシュ撮影は禁止」と言われた。この美しさを撮りたいというのは皆思うので撮影OKは嬉しいのであった。エスカレータに乗り5Fへ。会場内には、金魚を中心とした数千匹の観賞魚が舞い泳ぎ、“江戸・金魚の涼”をテーマに、江戸時代に日本橋で金魚が庶民文化として根付き、金魚を観賞して涼をとっていた文化を現代に蘇らせ、江戸時代の花街に彷徨いこんだかのような非日常的“涼”世界を展開。独創的な水槽と音楽、匂い、光などが融合し、さまざまな表情を見せる金魚を五感で楽しめます。19時以降は「ナイトアクアリウム」として、会場内でドリンクを楽しみながら作品を鑑賞できます。金魚をモチーフにしたオリジナルカクテルも用意。また、「ナイトアクアリウム」では日によって、日本の伝統芸能や国内外で話題のDJプレイやジャズバンドのライブなど、普段は見ることができないスペシャルステージを多数開催。東京・日本橋の夏の風物詩ともいえる、幻想的なアートアクアリウムの世界。総合プロデューサー 木村英智氏の熱き思いが。「天井金魚」入場すると天井が様々な色に変色する水槽に金魚が泳いでいた。江戸時代の豪商は金魚を見上げて観賞していたという伝説をもとに再現されていると。様々な色に変化。漸く天井金魚の姿がはっきりと。ズームで。一つひとつの枠の中に、金魚が泳いでいるのだ。金魚を「見上げて」鑑賞するのは初経験。最初に左手奥にある「金魚コレクション」コーナーへ。「金魚の歴史」と「金魚伝来」。『金魚のルーツは、中国のフナの一種で(ヂイ)という魚であることが近年発達著しいミトコンドリアDNA解析から判ってきました。その本来体色がフナ色の(ヂイ)の突然変異で、ます、色だけが赤くなったのを中国で発見されたのが金魚の始まりといわれており、そらがいまから2000年位前の話です。フナの現在の色と形は基本的には6000万年前に出来たといわれますが遺伝的に変異性が高い魚として知られていて、学者の間ではその変異性研究しても規則性が無く不確定要素が多すぎるので、そのフナの変異の研究に手をつけるのはタブーと言われているそうです。また自然界においては変異を持って生まれた固体は体質的に弱かったり目立ったりするので、捕食の対象になりやすくなります。そのため、成長過程において淘汰されてしまう確率が高く、仮に育ったとしても0に近い確率の存在です。それが偶然に保護された中にいたのでしょう。いても死んでいたり、気味が悪いと捨てたり食べてしまっては今の金魚は存在しないのです。もちろんそういうことがそれ以前に多くあったはずです。存在と生捕り出来る確率が0に近い赤い異固体を、さらになにかしらの衝動で繁殖を試み赤い魚を増やそうとした人が居たのは、これも奇跡だと思います。突然変異で出現したものですし、また出るか出ないかわからない状況でしかも繁殖したとしても最初はフナ色(灰色)で赤くなるのは孵化してから90日以上かかるので成果が判明することにも時間がかかります。そんな気が遠くなる話ですが、それをやり遂げた人がいた為、今の金魚文化が存在します。このように金魚の歴史はスタートしたのです。』と。中国で発見されたものが500年前の1502年に日本に伝来したとの事。「金魚コレクション」壁から突き出た円柱の水槽には様々種類な金魚が。丸々太った金魚。円形の水槽の金魚達は泳ぎが激しく写真撮影がなかなか・・・。「久谷金魚品評」伝統工芸である九谷焼きで制作された水槽。正しい金魚の見方と言われている上見で金魚を観賞するのだと。「カレイドリウム 3D / Kareidorium3D」色彩豊かな水槽の中に多くの金魚が。カレイドスコープ (Kaleidoscope) - 英語で『万華鏡』のこと。六角柱の各面に大きな覗き穴が設置され、万華鏡を観るように、金魚たちを眺めることができた。時間とともに変化する光の中で、きらきらと変化する金魚を楽しむことができるのであった。水槽の底部には、様々な色のビー玉が敷かれて。ビー玉ひとつひとつに金魚の姿が映り込んで。一番奥の「床掛け金魚飾り」その奥に配されたプロジェクトマッピングを使用した掛軸のアートアクアリウム。「翔英美天命(しょうえいびてんめい)」。刀身に金魚が彫ってある日本刀特別に制作されたアート作品。800年の伝統を受け継ぐ奈良県指定無形文化財の月山貞利氏と木村英智氏とのコラボレーションにより生まれた日本刀「翔英美天命」。雲の如きプロジェクトマッピングを背景に泳ぐ金魚。そして月と富士山が姿を現す。夕焼けをイメージか?そして夜の空に光る月。シルバーアートはイタリアサイコの宝飾ブランド「CUSI」とのコラボであると。奥から戻り再び反対側の「金魚コレクション」を楽しむ。ショートテール出目金。オランダルシシガシラ。バルーン朱文金。19時からはナイトアクアリウムとなり、お酒を飲みながら金魚を楽しめると。毎週木曜日は日本酒の「獺祭」飲める獺祭バーも開かれるのだと。また、イベント日には様々な芸能人が訪れると。「獺祭」の菰樽。国内外で人気の「獺祭(だっさい)」で知られる旭酒造(山口県岩国市)は7月7日、記録的な大雨で、山あいにある蔵が浸水するなどの被害を受け、獺祭の製造ができなくなったことがニュースで報道されたが今は製造再開?。 ・・・つづく・・・

2018.08.05

コメント(1)

-

久しぶりの『日本橋』

この日は、日本橋で開かれている『水族アート展覧会「アートアクアリウム」2018』を訪ねました。JR東京駅まで行き、八重洲口から日本橋まで徒歩にて向かう。永代通りの「日本橋」の交差点を渡り「日本橋」に向かう。高架橋の銘板その下が日本橋。日本橋は江戸時代の街道の起点とされ、現在も主要国道の起点であるとされています。起点となっている国道は、国道1号線(東海道・大阪市まで)・国道4号線(青森市まで)・国道6号線(仙台市まで)・国道14号線(千葉市まで)・国道15号線(横浜市まで)・国道17号線(新潟市まで)・国道20号線(甲州街道・長野県塩尻市まで)の7つ。『日本橋』を覆う首都高。獅子が前脚で押さえているのは東京都のマーク。太陽を中心にして6方に光が放たれている形で、日本の中心としての東京を象徴するデザインになっているとのこと。最初に『日本橋』が架けられたのは1603年、江戸幕府が成立した年。まさに江戸時代の始まりを象徴する場所。当時は木造だったため、何度も火事で焼け落ち、そのたびに再建されて来た。現在の石造りの橋は、1911年に完成した19代目。歴史を物語るものとして、今も大切に保存されているのだ。「日本橋」を渡る。橋の上には高架橋が。そして日本橋川にはその柱が無数に突き刺さっていました。2006(平成18)年には当時の小泉総理の指示により、著名財界人や文化人によって「日本橋川に空を取り戻す会」が結成され、その後2017年、国土交通省と東京都が「日本橋上空に架かる首都高の地下化を検討する」と発表。かつて、何度も頓挫した日本橋周辺の首都高地下化の現状は?本当に実現に向かうのか? 未だその気配は一切なしなのであった。橋の中央には、翼のある麒麟の像が左右に二体ずつ、計四体鎮座。麒麟は吉兆や繁栄を現す神獣とのことで、日本橋の麒麟は「東京都の繁栄」を意味していると。橋の上を覆っている首都高の道路を繋ぐように本当の元標の位置を示すレプリカが上部に。この印の真下の道路上に本当の元標が埋め込まれていたのですがその場所に行くのは交通量が多くて危険。歩道からズームで。 これは本物?「日本橋魚河岸跡」の説明板が。『日本橋から江戸橋にかけての日本橋川沿いには、幕府や江戸市中で消費される鮮魚や塩干魚を荷揚げする「魚河岸」がありました。ここで開かれた魚市は、江戸時代初期に佃島の漁師たちが将軍や諸大名へ調達した御膳御肴の残りを売り出したことに始まります。この魚市は、日本橋川沿いの魚河岸を中心として、本舟丁・小田原町・安針町(現在の室町一丁目・本町一丁目一帯)の広い範囲で開かれ、大変な賑わいをみせていました。・・・』と。日本橋魚河岸跡の全景と(右)日本橋魚市場発祥の地碑。中央の像は竜宮の乙姫。そして日本橋北詰交差点へ。この先左手に三越そしてその先に室町、神田方面が。そしてこれ以後の写真は、『水族アート展覧会「アートアクアリウム」2018』の帰路に撮影したもの。「元標の広場」には、日本国道路元標のレプリカ(複製)が。日本国道路元標 説明碑。慶長9年(1604)五街道の起点と定められた日本橋。明治時代に入ると橋の中央が全国の国道の起点と定められた。橋の車道中央には、当時の総理大臣・佐藤栄作による文字が刻まれたブロンズ製の元標が埋め込まれている。「東京市道路元標」旧道路法施行令が市町村の道路元標は府県知事が位置を定めるとしていた中で、唯一例外として同施行令によって位置が予め決められていたのが東京市道路元標である。形は、他の道路元標が石柱なのに対して、当時日本橋を走っていた市電の電柱や電灯も兼ねた独特のものになっているのだと。「里程標」日本国道路元票の両横には、写真の通り、ここからの距離を示す里程標(キロメートル)が2つ有り、どのくらいの距離なのだろうと、想いを馳せることが出来るのだ。日本橋を再び渡る。この時間、既に街灯にも灯りがともされていた。中央の翼のある麒麟の像の街灯にも。灯りの入った街灯を見上げる。「高札場」日本橋を渡ると右手に高札場跡が。今は日本橋由来の碑が建っている。説明によると、日本橋付近は富裕豪商が軒を並べ、橋上は貴賎の別なく往来があり、昼夜絶えることがなかったとある。「日本橋観光案内所」日本橋の南側の袂にあり、外国人観光客には、各国語の地図、各種資料をそろえてあり、かつ丁寧な対応で案内してくれるのだと。

2018.08.04

コメント(2)

-

火星大接近

この日は7月31日。夜空で赤く輝く火星は、地球のひとつ外側を公転している惑星。火星は直径が地球の半分ほどしかなく、地球から遠い位置にあるときには、望遠鏡を使っても表面のようすをなかなか観察することが出来ないのだと。しかし、火星はおよそ2年2カ月ごとに地球に接近するのだと。南の空の赤い星に我がデジカメを。我がデジカメ(SONY DSC-HX90V)で。画像解像度を落としてVGA(640×480ドットの解像度)にて最大ズームに挑戦。なかなかピントが合わず。旅友の高級一眼カメラの映像をブログより転載させていただきましたが一番外側に枠の様なものが見えますが、この画像はピントがあっているのでしょうか?この日の火星と地球の距離は5759万km、月まで4日程度で到着出来るが火星までは8ヶ月程度かかるのだと。そしてこの日の火星はマイナス2.8等の明るさで輝きであるとテレビのニュースで。 【https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180722-00000526-san-sctch】よりニュースのテレビ画面の火星の姿。2003年には、地球と火星が5,576万キロメートルまで接近し、大きな話題になったと。今回は、これには少しおよばないが、6,000万キロメートルよりも近い距離での接近となるのは、2003年以来15年ぶりの大接近であるとのこと。5月15日と7月22日の火星の大きさの比較。ジワジワと接近しているのが見える大きさからも理解出来たと。しかし、最接近の頃でも火星の視直径は月視直径の約77分の1と非常に小さく、肉眼では火星が丸い形をしているということや、視直径の変化まではわかりません。最接近の頃の火星は視直径が大きく、表面の模様(もよう)が望遠鏡では観察しやすくなると。 【https://www.nao.ac.jp/astro/feature/mars2018/observe.html】より火星の模様は火星の自転に伴って24時間40分ほどで一周するため、下の図のように、観察する日時によって見える模様が違います。また、火星の表面でときおり発生するダストストーム(砂嵐)などによって、模様が薄くなったり見えなくなったりすることがあるのだと。 【https://www.nao.ac.jp/astro/feature/mars2018/observe.html】より望遠鏡で火星を見る親子の姿も。今後の最接近の説明図。 【https://www.astroarts.co.jp/special/2018mars/index-j.shtml】よりそして次回の6000万kmを切る大接近は2035年(17年後)9月11日であると。私が84歳の年、頑張ろう!!そして南東の空には満月から3日後の月が。呼び名は『居待月 (いまちづき)』と。月の出が遅くなるため,立ったまま待つには疲れてしまい,家の中で座って待つことから。十六夜(いざよい)、立待月(たちまちづき)、寝待月(ねまちづき)・臥待月(ふしまちづき)更待月(ふけまちづき)・亥中の月(いなかのつき)・・・等々、昔の方の表現力に脱帽です。我がデジカメでもクレーターの形がはっきりと。「雨の海」の下に「コペルニクス」と「ケプラー」のクレーターがはっきりと。そしてその下には「雲の海」が。

2018.08.03

コメント(0)

-

目黒・雅叙園:『和のあかり×百段階段2018』へ(その4)

『和のあかり×百段階段2018』の観賞を終え、再び豪華なエレベーターに乗る。四方が螺鈿細工に囲まれ豪華そのもの。前後は百花の長である螺鈿細工の『牡丹』の花廻り。左右は百獣の王である『獅子』をモチーフに。そして1Fまでおりて、雅叙園館内を散策。入り口から右に進み突き当たりを左に曲がると見えるのは長い回廊。回廊の右側の壁には色使いが鮮やかで立体的な彫刻が美しい、彩色木彫板がズラーッと並んでいるのです。1991年に雅叙園が改築される前の旧雅叙園は和風木造建築で、長い廊下に大型木彫板、漆芸壁画、日本がなどが飾られていて、現在の彩色木彫板はそれを再利用したものと。色使いが鮮やかな立体的な彫刻絵画。花嫁衣装・打掛も展示。左の池には「渡来楽人」の石像が。レストラン・ホテル棟への入り口「招きの大門」。旧雅叙園の玄関を移築したものと。大島神社の神輿。右手には大きな壷と小さな神輿。更に回廊を奥に向かって歩を進める。重厚感のある回廊をすすんでいくと、広々としたアトリウムが迎えてくれた。このラウンジは「パンドラ」と呼ばれ、ホテル自慢の美しい庭やとめどなく流れる滝を眺めることができるのであった。そしてこの日も来園記念?にトイレへ。何と入り口には朱塗りの橋が架かっていた。何故トイレに橋が?と。正面の絵画。トイレ内には小川のように水が流れており、まるで小さな日本庭園の如し。天井には日本画がビッシリ飾られていて、いわゆるトイレらしい雰囲気は微塵もなし。まさに豪華絢爛そのもの。そして奥にも朱塗りの橋が。ここまでやるか!!橋の下を流れる川には大きな置き石も。しかし男性用便器は至ってはシンプルそのもの。上部に飾られた金色の日本画がまぶしい。あまりに上品で、高貴な入口に目的を忘れてしまいそう?。入って大丈夫なのだろうか、と心配になるレベル。恐る恐る中に入って見たところ、さらに驚きの光景が広がっていたという仕掛け?階段は上階の結婚式場や宴会場へのアプローチ。以前友人の結婚式に招かれて、階段上ロビーで仲間と歓談したことをこの日も想い出したのです。ラウンジの外には滝が。ここだけは涼しい空間と思ったがやはりここも暑い!!。この滝水は水道水を循環利用か?上階の結婚式場や宴会場を見上げる。そして帰路は、雅叙園の送迎バスに乗り目黒駅まで。そしてここでSさんと再会を約束して、私は五反田駅に向かったのであった。 ・・・END・・・・・・

2018.08.02

コメント(6)

-

目黒・雅叙園:『和のあかり×百段階段2018』へ(その3)

そして清方の間へ。美人画の大家、鏑木清方が愛着をもって造った落ち着いた静かな茶室風の室。特に奥の間の床柱は径一尺五寸の北山杉の天然総絞丸太でこのような逸材は今日、市場でもなかなか見出せないもの。廻り廊下の北山丸太を扱った化粧軒、障子建具、組子など、細心の造り。扇面形杉柾板に四季草花、欄間の四季風俗美人画ともに 清方の筆。扇面形杉柾板に描かれた四季草花。天井に神々のお面が、さまざまな日本の神々として吊るされていた。口を開けた、への字型にした神々や笑っている神の姿も。可愛らしい顔だが角が4本。江戸組子。上出長右衛門釜 ライトを当てると青く浮かび上がる。蛍光塗料がライトを当てると青く光る。アーティチョークのドライフラワーか?山田全自動の「あるある俳画」 和紙にバックライトが。文面が面白いのであった。階段は99段まで。昭和レトロ図絵師・安楽雅志さんの作品。ビールが急に飲みたくなったのであった。そして7部屋目 「頂上の間」に到着。銭湯絵師 中島盛夫氏の作品。富士山、松、さくら 銭湯定番の絵。昔入った銭湯には必ずこの様な絵が壁に描かれていたのであったが・・・・。「頂上の間」の床には青いタイル、周りには一葉式の生け花が幻想的に飾られていた。粕谷尚弘氏の作品 一葉式の生け花 。「あらゆる存在と自分との“間”を意識し、植物や材料の持つ美しさや“表情”を捉え、花をいける」といった理念があり、華と自分との“間”を大切にしていると。ここにはクッションが用意されていて、多くの客が休んでいた。いろんな形の廃品プラ?が部屋の隅の部分に天井から。こちらの部屋の隅の部分の天井からは風鈴が。青の世界が拡がる。スモークツリーであろうか?花を咲かせた後にふわふわとした花穂をつけるのがスモークツリーの特徴。竹と白と青の清涼感の共演。別の角度からズームで。天井には江戸風鈴。風が無くて残念。違い棚にも可愛らしい生け花が。ストレチア、オンシジュームも見事な色彩配置に溶け込んで。海の中の景色の如し。百段階段は、実は九十九段なのです。なぜかというと、・奇数は、縁起が良いといわれる説。・完璧の100に一段たりないということは、未来を見据えて、 まだ繁栄、発展できると考える説。などがあると。部屋を出たところに人が非常口から逃げ出していた(立体)。こちらでも。ニキシー管もアート?昔の電卓の数時表示に使われていたので懐かしい。第8の部屋では「光の屏風」が設置されていた。特別な筆を用いて文化財に光の落書きを体験することが可能。階段口に下がる大きな提灯は、三大東北祭りのひとつ、「秋田竿灯まつり」のもの。秋田市内38町会それぞれがもつ紋が描かれた提灯は、祭りでは12mのさお竹に舟の帆のように垂れ下げられるのです。ミュージアムショップでは出展者の作品の一部を購入することができる柳井市の金魚ちょうちんもお土産にと。 ・・・つづく・・・

2018.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1