2018年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ジャガイモの植え付け

今年もジャガイモの種イモをネットで購入しました。今年も昨年と同様にジャガイモの種類は2種類を購入。一つは「シンシア」。フランス生まれの品種を北海道で育んだじゃがいも『シンシア』 。目が浅く、たまご型でつるりとキレイな形。 煮くずれしにくく、どんなお料理にもよくあう品種。 風味は他の品種にくらべて“濃厚”。粘性も強め。 そしてもう一種もうは「インカのめざめ」。「インカのめざめ」は原産地が南米アンデスのジャガイモで日本向けに改良した品種で中がクリやさつまいものようにとても鮮やかな黄色で外見はコロンとした小さな形で、味も濃厚で栗かサツマイモのようなホクホクとした感じの大人気の高級ジャガイモ。シンシアは包丁で2つに切り断面に草木灰を付けました。ジャガイモの切り口に灰(草木灰)を付けるのは、主な目的としては切り口からの病原菌の進入や腐敗を防止する事を目的としたもの。昔から花さか爺さん灰を蒔くと言いますが、草、木を燃やした灰等はアルカリ分が多く病気の広がりを防ぎ細胞を強化する効果が有る事が知られて居ますし珪素を始め多くのミネラルを含んで居るので野菜等や草木の生育には良い物とされているのです。ジャガイモは切り口を乾燥させる場合は草木灰の使用は不要なのだと昔農家の方から。深さ10cmくらいの植え溝を掘り、30cm間隔で植え付けました。インカのめざめは小粒の品種ですので切らずにそのままこれも30cm間隔で。施肥は、30cm間隔の種イモの間に化成肥料と発酵鶏糞を一掴みずつ。植え付ける場所が深すぎると芽が出にくくなるので、土が5cm上にのるくらいが目安。ジャガイモから出てきた芽が5cm程度に伸びたら、硬くてよい芽を数本残して残りは引き抜きます。通常は2~3本残すのがよいといわれていますが、残す本数は好みで大丈夫。タネイモが動かないようしっかり押さえ、土の下の方で芽を切るようにするのです。芽かきが終わったら軽く土寄せを行います。土に追肥を混ぜた後に土寄せをすると、効果的なのです。

2018.03.31

コメント(0)

-

イチゴ苗のマルチ掛け

我が菜園のイチゴも無事に越冬してくれました。しかし、苗の廻りには逞しくも多くの雑草が生えて来ていました。冬の間にイチゴの葉も一部は赤くなり枯れている葉も。雑草、イチゴの葉の色が茶変したもの、枯葉を取り除きました。そして過リン酸石灰を施肥。過リン酸石灰は、イチゴが固く、甘くなる肥料。 逆にフニャッとして、酸っぱいイチゴは美味しくないのです。 そして両脇から土寄せを行いました。そして3月14日に黒マルチを掛けました。イチゴは寒さに当てることで花芽が分化するので、冬越ししたあとからマルチをかけるという、他の野菜ではしない作業をするのです。マルチの上から手探りでイチゴの位置を確認し、マルチを破り苺の苗の葉を外に取り出しました。一つ一つ丁寧の苺の苗をマルチから取り出しました。そしてその後、十分な水やりを実施しました。既に開花している株も。幼いイチゴの姿も。3月23日のイチゴ苗の状況です。新芽も増えてきています。葉の数もジワジワと増えて、緑が濃くなり株も大きくなって来ているのです。

2018.03.30

コメント(0)

-

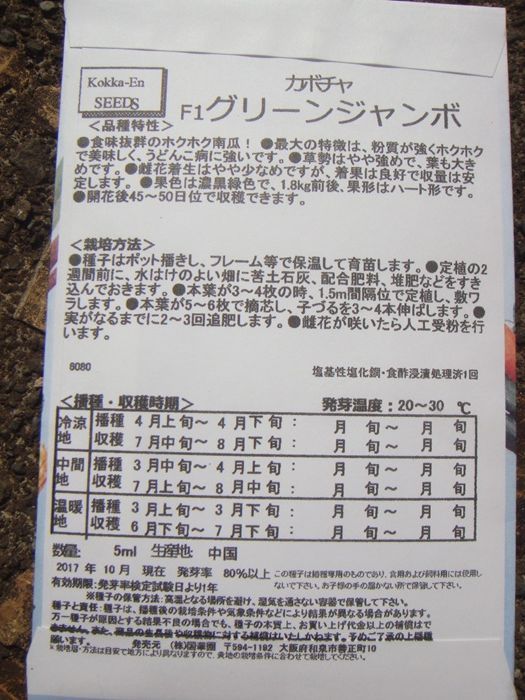

夏野菜の種蒔き・育成

旅行紀行記のブログアップが続いていますが、趣味の菜園の準備もその合間に行っています。3月1日には夏野菜の種蒔きを行いました。まずはカボチャ「F1グリーンジャンボ」。濃黒緑色のハート形で、粉質が強くホクホク美味しいカボチャ!生育旺盛でうどんこ病に強く、着果良好で収量も安定するとの品種。ポットに一粒ずつ丁寧に蒔きました。ズッキーニ「F1ヴェルデ」。濃緑色で光沢のある美しい果実。どんこ病に強く秀品率が高い優秀品種。こちらもポットに一粒ずつ。ラグビーボール型小玉スイカ「F1マダーボール」。果長20cm、果重2.2kg内外、鮮緑色の地に鮮明な縞をつけた楕円形小玉スイカです。糖度は12~13度と高く食味最高との品種。毎年このスイカの種を蒔いて育てています。今年の大型デンスケスイカは苗を購入するつもりです。 ナス「F1黒一」。耐暑性に優れており長期獲りにおすすめ!豊産性。果長(約)14~15cm。泉州水なすの種も蒔きました。ピーマン「F1」豊年ピーマン」。秀品率が高く、よく分枝する豊産性で長期収穫できる!早晩性品種。万願寺トウガラシも。3月16日にはトウモロコシも蒔きました。「F1スーパースイート83」。「糖度20度超えは当たり前・最高糖度24度を記録したこともある最強のスイートコーン!!しかも皮付穂重500g以上を狙える超重量級のドでか品種です!粒皮は柔らかくジューシーで、食味レベルは最高クラス。初期生育抜群で、草丈も低めと育てやすい早生タイプ♪」とのこと。こちらもポットに一粒ずつ。そして今年はキュウリの種も蒔いてみました。一粒ずつ。つる有りインゲン。こちらは二粒ずつ。種蒔きしたポットは全てビニトンの中に入れて保温し発芽を待っています。そして3月25日の発芽状態。カボチャもズッキーニも順調に発芽し成育中です。カボチャ。ズッキーニ。小玉スイカ・マダーボールも発芽しました。ナスも漸く。トウモロコシ。そして追加で蒔いたスナップエンドウ。温度も上がってき来ましたので、定期的な水やりを行い苗を育てて行きたいと思っています。

2018.03.29

コメント(0)

-

草餅を楽しむ

先日、妻が草餅を作ってくれました。草餅用のヨモギは我が家の横の菜園の片隅に植えてあるのです。日に日に成長し、緑の葉が多くなって来ていました。日本全国いたるところに自生し、地下茎はやや横に這い、集団を作るのです。茎は立ち上がり、やや木質化する。葉は大きく裂け、裏面には白い毛を密生させています。夏から秋にかけ、茎を高く伸ばし、目立たない花を咲かせるのです。妻が摘んできたヨモギはゴミを取り除いてよく水洗い。そして大鍋で沸騰させて塩ひとつまみを入れた湯にヨモギを入れ、1~2分茹でたらすぐに冷水に取ってさらすのです。その後堅く水を絞って、よく切れる包丁でトントンとたたいて出来るだけ細かく刻む。そしてすり鉢でさらに細かくすりつぶすのです。分量の上新粉と熱湯を少しずつ加えながらよく練り合わせ、練り合わせた米の粉をひと握りくらいにちぎって、中まで熱が通りやすいように平たくする。次に蒸し器に濡れ布巾を敷き、生地を並べて10分~20分間、芯が残らないように蒸し上げるのです。ヤケドしない程度に冷ました餅に、刻んですり潰したヨモギを加えて、こね鉢でよく練り合わせます。ヨモギが全体にむらなく回ってきれいな緑色になったら出来上がり。取り分けて一つずつ掌で丁寧に丸めます。 ヨモギの緑が見事に染み込んでいました。 そしてこの日はきな粉で早春の味を楽しみました。 寒い冬から春になり、柔らかく芽吹いたヨモギの新芽を使った草餅は、食べるだけで「ヨモギが春に向けて蓄えてきたエネルギーをもらえる」、そんな気がする草餅なのです。

2018.03.28

コメント(0)

-

我が家の庭の花々

4月も近づき、我が家の庭の花々が次々と開花し楽しませてくれています。まずは「庭梅」。花が梅に似ていて、かつ、庭木としてよく植えられていたことから、この名前になったらしい。「クリスマスローズ」・白。「クリスマスローズ」・ピンク。「ボケ(木瓜)」。ボケ(木瓜)は、バラ科ボケ属の落葉低木。果実が瓜に似ており、木になる瓜で「木瓜(もけ)」とよばれたものが「ぼけ」に転訛(てんか)したとも、「木瓜(ぼっくわ)」から「ぼけ」に転訛したとも言われる低木。「チューリップ」・赤。「チューリップ」・黄。色々な種類の「水仙」も。 プリムラ。 「ヒアシンス」・紫。「ヒアシンス」・ピンク。「ヒアシンス」・黄。「花韮 (はなにら)」。星型のうす紫色の花。庭の空地に群生しています。「ユキヤナギ」。ユキヤナギは春、枝垂れた枝先の長い穂に、たくさんの花を咲かせてひときわ目を引く花。「ムスカリ」。鮮やかな青紫色の花が春の花壇を彩り、チューリップなどほかの花を引き立てる名わき役。丈夫で育てやすい秋植え球根で、丸い壺形の小花が、ブドウの房のように密集して咲く様子も愛嬌が。「ハナカイドウ(花海棠)」。花の美しさは、中国の唐の玄宗皇帝が酔って眠る楊貴妃をハナカイドウにたとえたように、昔から美人の代名詞として使われるほど。3月末から4月の庭に新緑が目立ち始めるころに枝を埋めるようにして咲くピンク(淡紅色)の花が目に鮮やか。 「ビオラ」。菜園に自然に生えてきました。我が家の横の菜園の「仙台雪菜」の花。「カブ(蕪)」の花。「ダイコン」の花。まだまだ、これからコデマリ、芍薬、バラ・・・・が続くのです。

2018.03.27

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その18・日本への帰路へ)

日本への帰路の日・3月8日の朝食。甘い物も欲しくなり。西安空港に向けて8:00にホテルを出発。 「金花大酒店」もこれが見納めか。車窓から、レンタサイクルの群れが次々と。このツアーバスでの私の指定席は4日間とも常時最後部左窓側。途中、「鼎盛未央」と書かれた石碑が。古代中国の前漢の都である長安の南西部にあった宮殿・未央宮(びおうきゅう)と関係があるのであろうか? 埃だらけの車も多かった。我が車も同じであり、あまり偉そうな事は言えないが。 車を清掃する習慣がない?それとも黄砂?PM2.5の影響?後部ナンバープレートのない車も。高速道路料金所・「汉城收费站」。今回の旅行で感じたことの一つに中国の漢字を簡略化した「簡体字」。 中国の方が画数の減らし方が徹底している事を実感。「东(東)」、「飞(飛)」、「丰(豊)」、「鸟(鳥)」や「风(風)」も代表例で、他にも「书(書)」、「归(帰)」、「无(無)」、「几(幾)」、「厌(厭)」「丽(麗)」、「从(従)」など、もとの字と比べると恐ろしく画数が減っているし元の漢字の姿が消えているのであった。上記の「汉城收费站」でも「汉(漢)」、「站(駅)」の「簡体字」。日本では「廣」を「広」にしたり「氣」を「気」にしたりと一応漢字としての体裁を保っているのに対し、簡体字では「广」「气」のようなバランスの悪いスカスカな漢字が多い。前日訪ねた絨毯厂の「厂(廠)=工場の意味」などは、もはや見た目、部首「がんだれ」そのもの。台湾では簡略化されていない繁体字が使われていた気がするが現在は如何に?高層マンション群。空港への鉄道の建設現場であろうか?新幹線?火力発電所。高速道路脇の花々。料金所の建物も宮殿風。料金所にはETCがあったりなかったり。空港のターミナルビルが見えて来た。 ホテルから1時間10分程で多少の渋滞に巻き込まれながらも「西安咸陽国際空港」に到着。「西安」と書かれた赤い文字が。管制塔。この空港はもともと軍用空港であったところを1991年に民間空港として開港したと。 3000mの滑走路が2本 。ターミナルビル内には巨大な酒壷が3本。48度の西鳳酒(シイフォンジュ)の宣伝か。ターミナルビル。免税店にあった中国国内初の大型サービスロボット「優友(ユーユー)」。アンドロイド 「エリカ」も見送ってくれた。こちらは、日本の石黒浩教授が開発した美しすぎる自律型ロボットERICA(エリカ)。人間に近い容姿と違和感のない自然な対話を行える自律対話型アンドロイド。搭乗口に向かって進む。目指すは「上海浦東空港」。往路は「上海虹橋空港」であったが。そして定刻に「西安咸陽国際空港」を離陸。機窓からは白き山々の姿が。白き山脈が連なる。機内食。袋に入ったザーサイ(搾菜)が旨かった。上海浦東国際空港に近づくと多くの運河が見えて来た。そして着陸しこの日はボーディング・ブリッジに。ターミナル1(1号航站楼)。大きな中華門。そして羽田空港へ向けてのチケット。この時点では未だ搭乗ゲートは未定。 17:10発 MU575便+JL5792便の共同運航便。この空港でトランジットの為に4時間以上滞在。これも格安ツアーゆえのフライト待ちと諦め我慢したのであった。 今度はバスにて飛行機に。「浦东国際機場」の文字が。「国際機場」 の文字は「簡字体」ではなかった。国際空港を意識してか?管制塔。今回の飛行機は往復とも海外便、国内便とも全くテレビモニタはなし。 国内移動便でテレビモニターなしは経験しているが、往復の海外便でのモニターなしは初体験ではなかろうか? 離陸すると、機窓からほのかな夕焼けが。 再び機内食。そして無事羽田空港に到着。そして入国審査、税関もスムーズに通過し荷物も受け取り、今回お世話になったツアー仲間に挨拶。 羽田空港から、旅友のSさんの愛車の待っている駐車場へ。そしてSさんの車で45分ほどで我が家に到着し帰宅したのであった。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ シルクロードの東の起点として繁栄を極め、中国史上、ひときわ輝く歴史的背景を持つ華やかな都・西安。長安(チャンアン)とも呼ばれたこの古都は、唐をはじめとする多くの王朝の都が置かれた由緒ある大都市であり、特に秦の始皇帝を輩出した地。 また、空海が9世紀始め、中国に遣唐使として渡り、学びに専念した都。シルクロードの歴史と弘法大師・空海のロマンが交差する西安は、これまで多くの人々を魅了して来た。その西安を足早に3泊4日で訪ねる旅であった。兵馬俑の存在感や、生命力みなぎる一つ一つの俑の姿は、我々を圧倒させるものであった。 その陰で兵馬俑の補修をする研究員のいくつかの破片を組み合わせるジグソーパズルの如き地道な活動に感動し頭が下がる感謝の気持ちで一杯であった。そして今後の更なる発掘と歴史の新たな発見に大いに期待したいのであった。秦始皇帝陵はもう少し時間が欲しかったし、更に陵の近くまで行きたかった。史記は始皇帝の遺体安置場所近くに「水銀の川や海が作られた」と述べている。この記述は長い間、誇張された伝説と考えられていたが、1981年に行われた調査によるとこの周囲から水銀の蒸発が確認され、真実である可能性が高くなったのだ。こちらも更なる調査、そして水銀の池の発見が楽しみなのである。 【http://www.cf178.com/JD.asp?JID=645】より 唐に渡った空海は、密教の第七祖である唐長安青龍寺の恵果和尚を訪ね、以降約半年にわたって師事することになる。恵果は空海が過酷な修行をすでに十分積んでいたことを初対面の際見抜いて、即座に密教の奥義伝授を開始し、空海は6月13日に大悲胎蔵の学法灌頂(かんじょう)、7月に金剛界の灌頂を受けるに至ったのであった。9世紀初めから半ば頃まで、唐に仏教を求めて日本から多くの学問僧が派遣されたが、有名な「入唐八大家」のうち、空海・円行・円仁・恵遠・円珍などは、この寺・清龍寺で仏法を学んだことを知ったのであった。そして四国八十八箇所巡りの〇番札所の御朱印を平成の年月日で頂いたのであった。大雁塔(だいがんとう)は、652年に唐の高僧玄奘三蔵がシルクロード(絲綢之路)を経てインドから持ち帰った経典や仏像などを保存するために、高宗に申し出て建立した塔。名前は、菩薩の化身として雁の群れから地上に落ちて死んだ1羽を、塔を建てて埋葬したことに由来すると。高さは7層64mで現在は、西安市の東南郊外にある大慈恩寺の境内に建っていた。そして塔の頂上に登り見た風景は、唐の長安の街並みを見るが如くであったのだ。大雁塔は正面からよく見ると,左側に少し傾いていた。地下水位低下による不同圧密沈下が原因であると。現在,一帯には地下水の揚水規制が行われていると。現在も修復中の様であるがこれ以上進行しないことを祈りたいのであった。西安はもともと、隋唐時代以前の都、長安であり、史跡豊富な場所だが、近年は、中国政府が進めるシルクロード経済圏構想「一帯一路」戦略の中心都市として、著しい発展を遂げていたのであった。西安中心部には、明朝時代からの城壁が残るため、特に城壁内部の旧市街は、史跡保護もあって開発が規制されているようであった。しかしながら、城壁の外部に一歩目を向けると、林立する高層ビルやマンション、次々に建設される道路や地下鉄など、インフラ整備も着々と進んでいる事が実感できたのであった。 日本人の私からするとバブルとしか思えない、巨大なオフィスビルやマンション、片側6車線の幹線道路等がものすごい勢いで建設されていた。着々と企業集積は進んでおり、人口も増加し、土地の値段は数倍になっているとのことでまだまだこの勢いは続く事間違いなし。また、中国でも最近は、環境保護の重要性が大きく叫ばれるようになり、この西安においても、「(掘れば出てしまう)史跡をいかにして守り、自然環境を保護しながら、発展していくか」がテーマになっているとのことであった。 そして帰国してから数日後の3月11日の中国の全国人民代表大会において共産党の指導的役割を明記し、国家主席の任期を2期(10年)までとしていた規定をなくす憲法改正案を可決したのであった。2期目に入った習近平(シーチンピン)総書記(国家主席)の長期政権に向けての、憲法上の制約がなくなったのだ。 【http://j.people.com.cn/n3/2018/0310/c94474-9435332.html】より。 これにより、2013年に就任した習近平国家主席が2023年以降も主席にとどまり、長期政権を可能にする道が開けたのであった。そして次の海外旅行は5月下旬の「ウズベキスタン」を予定。ウズベキスタンは中央アジアの国で、旧ソ連の構成国であった。モスクや霊廟、中国と地中海地域を結んだ古代の交易路、これもシルクロードに関連する史跡で知られているのだ。シルクロード沿いの主要都市サマルカンドには、レギスタン広場をはじめ、さまざまなイスラム建築の歴史的建造物が残っている都市。そして今回の旅でも知った西遊記の三蔵法師も立ち寄ったというシルクロードのオアシス国家。「青の都」・「東方の真珠」等たくさんの呼び名を持つシルクロードの中心都市として発展したサマルカンド。 サマルカンド・ブルーと呼ばれる美しい青いドームそして 文明の交差点として世界遺産にも登録されているウズベキスタンの建築物、遺跡を大いに楽しみたいと思っているのである。 【http://tabippo.net/uzbekistan_samarqand/】より ・・・END・・・

2018.03.26

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その17・長安城壁ライトアップ観賞へ)

旅友と私の2人は、「陝西省歌舞大劇院」のOPツアーの舞踊ショーには参加せず、ホテルへ戻るツアーバスに乗る。しかし長安城他のライトアップが見たい為、事前に添乗員の毛さんにお願いして途中の城壁近くの場所で自己責任でバスを降ろしてもらうことの了解をもらっていたのであった。城壁近くの 「环城南路东段(環城南路東段)」でバスを降ろしてもらい城壁のライトアップ観賞を始める。城壁沿いの外堀のライトアップ。 外堀に架かる橋を渡り城壁の下沿いを歩く。高さ12mの城壁の最頂部の、場外に向けて弓を射るための凹凸の塀もライトアップされていた。途中、紅軍の兵士?労働者?の像が。城壁の上に一定間隔で配置されている楼閣のライトアップも見事。別の角度から。手前の楼閣の先には永寧門の姿が。再び次の楼閣を。安寧門の中も多くのライトアップがされている模様。外堀に架かる橋の下側もオレンジ色に美しく。外堀の水面にライトアップされた楼閣の姿が鏡の如くに。楼閣を正面から。陝西(せんせい)会客庁。会客庁はVisitor centerの意味か?永寧門近くの道路標識。交差点はラウンドアバウト(roundabout )。円の切れ目から、右側通行、反時計廻りである事が理解出来るのだ。 歩道の幾何学的なモニュメントもライトアップされて。そして城壁が真っ赤にライトアップされた永寧門との御対面。日本では紅白でめでたさを表現するが、中国では赤の単色がめでたさの印なのである。そう言えば「大唐芙蓉园」のライトアップも赤が多かったのであった。隅櫓と城壁手前の樹木の黒がシルエットの如し。永寧門上部をズームで。歩いて来た城壁を振り返る。「喜迎 新春」の文字が。ここにも春節(旧正月)の名残が。永寧門全体を。長安城壁には4つの門があるのです。ここが南の永寧門、東が長楽門、西が安定門、北が安遠門と呼ばれているのです。 昼間にも見学した永寧門。右に「西安君楽城堡酒店」・ホテル グランド パーク 西安。 そして昼間と同様に永寧門正面に。真っ赤な絨毯の上をVIPの如くに歩く。 ライトアップ観賞の多くの観光客の姿も。公園内の植栽も煌びやかなイルミネーションで溢れていた。昼間に見たドラゴン像もライトアップされ更なる迫力が。美しく輝くポール。跳ね橋の近くまで歩く。木々は城壁に写るシルエットの如し。跳ね橋からの外堀に架かる道路橋と城壁上の楼閣群。「永寧門」の文字も黄金に輝く。永寧門を見上げて。永寧門を後にし公園広場を振り返る。そして永寧門の正面の「文艺北路 」を大雁塔に向けて歩いて行ったが、途中まだまだかなりの距離がある事に気がつく。そしてここで散策はギブアップしてタクシーでホテルに戻る事を決断。流しのタクシーをつかまえて乗車。 このタクシーの初乗り料金は8.5元。かなり走っても8.5元の数字が動かず、そして15分ほど走りホテルに到着するとメーターは約18 元。極めて料金の安い中国・西安のタクシーなのであった。先日のテレビのニュースでは「増え続ける中国からの観光客らを無許可で送迎する「白タク」が各地の空港や観光地で横行している。こうした「白タク」行為は、無許可での有償送迎を禁じた道路運送法違反にあたり、大阪府警は10月下旬、中国人4人を同法違反などの疑いで逮捕した。」と。中国のタクシー料金からすると、日本のタクシー料金は目が飛び出るほど高いことは十分理解出来るが、日本に於いては白タクは法律違反行為、「郷に入っては郷に従え」なのである。部屋に戻り、翌朝の帰国に向けてトランクの整理を慌ただしく行い、その後この日もアッと言う間の爆睡。 ・・・つづく・・・

2018.03.25

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その16・大雁塔へ-2/2)

大雁塔を出ると、前にある建物・二殿(法堂)の壁に嵌め込んであった龍。旅友が大雁塔から降りてくるのを待つ間に周囲の建物の中を急いで覗く。伽藍殿。正面内部。 左奥の仏像。 甘露殿。正面内部。財神殿。正面内部。先覺堂。 正面内部示現堂。正面内部。観音殿。正面内部。明代清代の大慈恩寺歴代住職の舎利塔八基が林立。玄奘三蔵の墓はここにはなく、別の場所にあるとガイドから。普慈法師霊骨塔。普慈法師は8年前に死去されたが、文化大革命で弾圧の中でこの塔を護ったと。書道家としても著名でその書は塔の保全費用にあてるため販売されており、店員の若い女性からしつこく購入を勧められたが・・・・。大雁塔保管所。丈寳閣に案内される。丈寳閣前の桃の花?が開花し始めていた。内部には玄奘三蔵?の像が。こちらは玄奘三蔵の姿絵。御朱印を頂く。最初はスタンプとこの日の年月日を西暦でアラビア数字でのみ。青龍寺で頂いた御朱印を見せ、この様に書いてくれと頼むと今度は若い女性が筆を持って。添乗員の毛さんからは、今日はいつも書いている人が不在であると??・・・。 書いていただいた御朱印がこれ。追加して書いてくれた「大慈恩寺 大雁塔」の文字も御朱印の内容もチョット寂しいのであった。 古木からの一木造りの像。様々な動物が黄金の鎧を付けて。こちらにも。「慈恩寺站(駅)」と書かれたプレートが掛けられている建物を発見。何の駅かと最初に御朱印を書いてくれたオジサン?に尋ねると、駅ではないとよく解らない返事。帰宅してネットで調べてみると、大雁塔観光モノレール 「大雁塔観光ライトレール」のようだ。ライトレールは大雁塔北広場、大唐不夜城、唐城壁遺跡公園、曲江遺跡公園、大唐芙蓉園などの西安曲江新区観光箇所を走る全長9.5キロの大雁塔遊園地商圏の観光設備とのこと。しかし「せっかく金をかけて造ったモノレールは、賄賂のためにどこかの寸法が寸足らず。結局、動かないモノレールです。」とのブログ記事も。よって外国人には、はっきりと返事をしなかった理由が理解出来たのであった。我が家の近くにも、稼働開始直後、耐荷重不足で運休となり、2度と稼働しなかったモノレールがあったことを想いだしたのであった。そして大雁塔を後にし、夕食会場へバスで移動する。この日の夕食は、ここ「陝西省歌舞大劇院」の2Fレストラン。この日の夕食は楊貴妃、西太后も食べたことがあると言われる西安名物料理の宮廷餃子宴。この日のビールは青島啤酒ではなく雪花啤酒。まずはスープ。前菜。そして蒸し餃子が次々と。いろいろな中身の餃子が次々と。出てきたのは10種類以上?の蒸し餃子を楽しんだのであった。野菜中心で色々と種類はあるものの、私にはすべて似たような味に感じたのであったが。デザートの菓子?。月餅や甘い和菓子のような風情だがこれもギョーザとのこと。饅頭の如し。店の客も我々だけになり、食事も終わりかけた頃、添乗員の毛さんがマイク片手に日本の演歌を歌ってくれた。自らのスマホからカラオケの音楽を流したり、口三味線でイントロを。この中国でも有名な千昌夫の「北国の春」、そして中国・江蘇省無錫市の情景が歌われている尾形大作の「無錫旅情」等日本でもよく知られている演歌を見事に。そしていつの間にか我々旅友も皆一緒に歌い出していたのであった。店の店員達も楽しそうに笑顔で我々の歌・光景を楽しんでいたのであった。 そして楽しい夕飯の宴の後、この日のOPツアー・唐代を模した舞踊ショー への希望者は観劇のために1Fの「陝西省歌舞大劇院」向かったのであった。舞踊ショーの日本語パンフレット。 ・・・つづく・・・

2018.03.24

コメント(2)

-

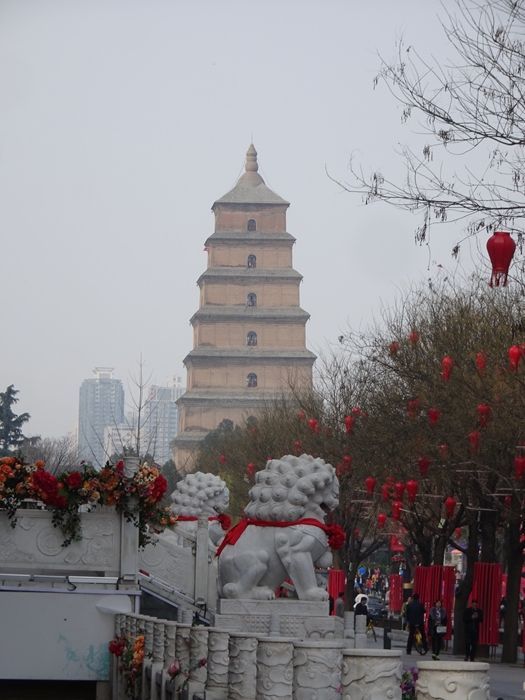

中国・西安を訪ねる(その15・大雁塔へ-1/2)

大雁塔に向けてバスは雁塔南路を走る。バスの車窓に大雁塔が姿を現す。大雁塔に向けて雁塔南路進むと、車窓から中央分離帯に様々な人物の像がある事に気がつきシャッターを。 この辺りは大雁塔の南に新しく出来た、南の開元広場から玄奘広場まで「大唐不夜城」と呼ばれる地域。雁塔南路の両側はショッピングセンター、雁塔南路に沿ってモノレールが走り、雁塔南路の中央は公園になっていて、何処からでも大雁塔を見る事が出来るのだ。公園にあった、左に柳公権、中央に 顔真卿の像。右手に「撃壌歌(げきじょうか)」の歌碑が。同じく李白像。閻立徳・閻立木兄弟の像。唐時代の書家。 バスを降り「大雁塔」の観光開始。 「福」の左右に「西安年・最中国」の文字が。西安の旧正月こそ、最も中国らしい」という意味。今年の春節では、安市曲江新区にある、西安大唐不夜城「現代唐人街」、大唐芙蓉園、大明宮、そして西安城壁の4カ所の景勝地が同時にライトアップされ、西安は世界に向けて招待のメッセージを発信したと。この企画には、光のショーによって市民や観光客に、歴史的、文化的な味わいのある旧正月を味わってもらい、西安ならではの魅力を感じてもらいたいという期待が込められていたのだと。 「中国年」は「春節(旧正月)」の別称。中央に「大雁塔」と右に「玄奘三蔵」の像。大雁塔(だいがんとう)は唐の時代の高僧、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)がインドから持ち帰った仏教の経典や仏像などを保存するために、当時から大寺院であった長安(今の西安)の大慈恩寺に建てられた塔。玄奘三蔵は大慈恩寺の高僧で、玄奘三蔵はこの大雁塔の設計にも携わっている。玄奘三蔵がインドから帰ってきたのが645年。唐は名君と言われた二代目の太宗が皇帝の時代で、太宗は玄奘三蔵が持ち帰った経典の翻訳を指示し、玄奘三蔵はこの翻訳を彼が没する664年の直前まで続けたと。玄奘三蔵は657の経典を中国に持ち帰り、それらを翻訳する中で中国仏教の誤りを正し、後に生まれる法相宗という中国仏教の宗派の開祖になったと。インドへの旅を地誌『大唐西域記』として著し、これが後に伝奇小説『西遊記』の基ともなったのだ。なお、西遊記には三蔵法師が出て来るが、三蔵法師の「三蔵」というのは仏教用語で経蔵・律蔵・論蔵の三蔵に通じている僧侶のことで、固有名詞ではないのだと。正面に高さ7層64mの大雁塔の雄姿が。玄奘の設計により、当初は5層であった。各階に仏舎利がおさめられ、経典は上層部の石室に置かれた。玄奘自ら、造営に携わったと伝えられる。大雁塔が作られた当時は. こんな茶色っぽい色ではなかったそうだが. 今のような色になったのは黄砂のためだと現地ガイドから。入口門の前では若者の集団が記念写真の撮影中。横断幕には「大富豪餐飲我們是一家」の文字が。大富豪?一家?どの様な集団なのであろうか?暫くすると、お巡りさんが来てこの場からの解散命令が出していたが・・・。 大慈恩寺の入口門。大雁塔は西安市の東南郊外にあるこの大慈恩寺の境内に建っているのだ。大慈恩寺は唐の第3代皇帝高宗が、母である文徳皇后を供養する為に建立した寺院。江沢民前主席の揮毫による額。大雁塔 配置図。巨大な香炉と大雁塔。大雁塔にも専任ガイドが待っていてくれた。右手に「鐘楼」。左手に「鼓楼」。「客堂」。大雁塔の手前に建っている「大雄宝殿」への階段を上がる。ガイドによると大雁塔は傾いているのだと。そして、 大雁塔の傾きが、この10年間、毎年1ミリの速さで元に戻りつつあるのだと。西安の大雁塔は唐代に建てられ、古都・西安市を代表する建築物の一つで。史料の記載によると、清の康熙58年(1719年)に、大雁塔は北西方向に198ミリ傾いていた。そして1996年には、大雁塔の傾斜は1010.5ミリに達した。関係部門は、地下水浸出防止などの措置を取り、古塔を保護。大雁塔保管所によると、こうした処理の後、大雁塔は1997年から毎年1ミリのスピードでまっすぐに戻りつつあると。昨年の測量の結果では、傾斜1000.2ミリ(約1m)になったと。階段の中央には白い大理石に見事な彫刻が。下段には龍。上段には花が。「大雄寳殿」。大雄とは釈迦を意味し、釈迦を本尊としている場合はそこを大雄宝殿と名付けて本尊を安置すると。よってこの寺の本堂。本尊のお釈迦様を正面から。天井まである立派な釈迦仏。 左手より。 右手より。 十八羅漢(正面に向かって左)。十八羅漢(正面に向かって右)。「先覚堂、至現堂、観音殿」。 伽藍殿、甘露堂、財神殿。 「人天歓喜」 の扁額が掲げられていた堂。金色のこの仏像は、釈迦が誕生した時、四方に七歩ずつ歩み、右手で天を、左手で地を指して唱えたという言葉、『天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)』の御姿。金色の仏像も。大雁塔という名称は、菩薩の化身として雁の群れから落ちて死んだ一羽を塔を建てて埋葬したことに由来しているのだと。 二殿前で、ガイドから有料(30元)で大雁塔に登れると。「大雁塔」銘板。大雁塔の傾斜のきつい内部階段を登る。内部は階段がらせん状に7階まで250段続いているが、各階毎に踊場的なスペースがあった。人がすれ違うのもやっとの狭い階段であったが、中国人もこういう場所では階段を譲り合うのであった。そして最上階からのガラス越しの眺め。北側、雁塔北路。西側、雁塔西路。昔は最上階のこの西窓から外を眺めると遠くシルクロードが一望できたはずだが今は高層ビル群が建ちそれは想像するしかなかった。塔は四角形で、柱を使わず黄土を餅米で突き固め、外側をレンガの壁で覆った分厚い構造になっているのだと。南側の眺望、雁塔南路。こちらからの眺めは、広い通りが大雁塔から真っ直ぐに走り、 日本の平城京や平安京の手本となったこれぞ長安の街並みを見るが如し。大雁塔内に展示されていた「風鈴」。右側は修繕された時に取り換えた唐代の煉瓦。1999年にインドの玄奘寺から寄贈された「舎利子」だと。お釈迦様の遺骨が入っているようであった。 明代の金銅仏。そして再び大雁塔の狭い急な階段を下って行ったのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.23

コメント(0)

-

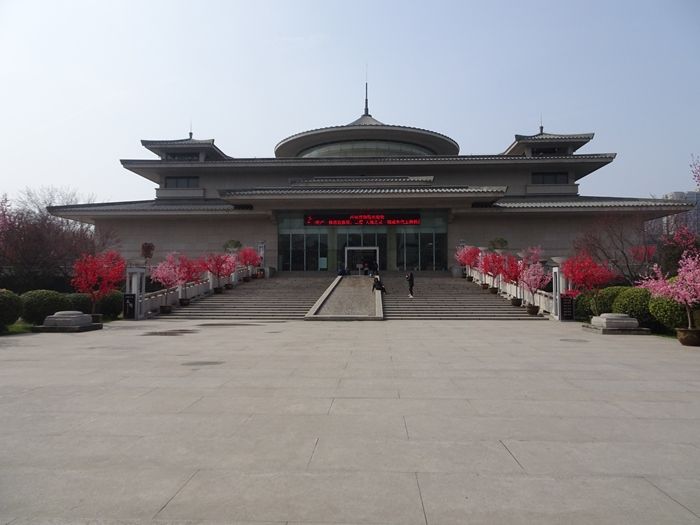

中国・西安を訪ねる(その14・西安博物院へ)

西安博物院の正面に到着。2007年5月18日開館、小雁塔の境内に位置し、陳列面積は5000m2以上。西安市未来10大ランドマークビルディングに評定されていると。館内には13万点の文化財を収蔵しており、うち、国家三級以上の文化財は1.4万点余りと。展示内容によって、基本陳列、特別テーマ陳列と臨時陳列に分けられている。古都西安の歴史、長安仏像芸術、古代書画芸術、玉、古代印章、また近年来、西安付近の地方から出土された重要な文化財を展示していると。1階ホールの吹き抜けの天井も美しかった。地下の唐長安(西安)のジオラマ。当時の長安の街並みを想像しながらジオラマを楽しむ。ジオラマを見る旅友達。唐長安城大明宮麟徳殿模型 。 隋大興城平面図。大唐長安城の平面図。漢時代の採絵房形穀倉。金銅舗首。環を銜えた獣面を舗首と言うと。これらの飾りは扉の引き手、漆太鼓・漆漆器・漆棺類の装飾として用いられた。陶房屋(唐代)。陶房屋(明代)。緑釉器。幻想的な写真が撮れました。 窃曲紋銅鼎。金饼与马蹄金。釉陶百枝灯(漢代)と牛車俑。日本の高松塚古墳と似ていることで知られる永泰公主墓の壁画(複製)。三彩風首壷、三彩四系罐(唐代)。三彩式官俑。唐彩绘仕女俑。唐代三彩騰空馬。唐三彩騰空馬。彩絵毡帽俑(明代)。武士俑。団扇を持つ女官の絵。彩絵騎馬俑。彩絵小憩騎駝俑(唐代)。三彩文官俑(唐代)。唐三彩。肩部に装饰的火焰形羽翼を持つ唐三彩明器。三彩武士俑。中央に彩絵天王俑。彩绘陶騎馬俑。西安博物院の鑑賞を終え外に。受付ロビーでは係の女性が見送ってくれた。 唐時代の長安がいかに国際色豊かであったかが良く理解出来たのであった。西域の文化と交じり合って独特の文化を作り上げていた。遣隋使・遣唐使はここ長安でこの様な文物を見てき来ただろうと思いを馳せた。日本文化がいかに中国の文化から強い影響を受け、文化でも政治でも都市計画においてもまず先進国である中国の模範から日本の発展が始まったことを実感したのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.22

コメント(1)

-

中国・西安を訪ねる(その13・絨毯屋~昼食~小雁塔へ)

絨毯屋にバスで向かう。横断報道ではない場所をのんびりと横断する人々の姿に驚く。高層マンションが林立している地域を通過。西安、中国の伝統的な中華門が見えた。大雁塔の姿も。大雁塔北広場の巨大な花のモニュメントが対で。大通りを右折し、未舗装の道を進み右手にあった絨毯屋に案内される。「国营西安市良心堂福祉手織絨毯厂」。の文字が。厂は「廠」(工場)の簡体字。店の壁には様々な見事な絨毯が展示されていた。平山郁夫の絵画『シルクロードを行くキャラバン』を想い出す。シルクロード絨毯の主な産地を説明してくれた。ペルシア絨毯がシルクロードを通って中国に渡り、それが日本に入ったとの説明受け。絨毯の品質を裏付ける最も重要な要素は、目の細かさを表現する「ノット密度」なのだと。一般的に、テレビやパソコンのモニターの解像度が高ければ高いほど、画像をより鮮明に表現出来る。ペルシャ絨毯も同じように、目が細かければ細かいほど、より繊細な絵柄が表現できて、美しく仕上がるのだと。多くの品物がシルクロードで駱駝により運ばれ、至る場所で市が開かれたのだ。「ノット密度」の高い仏の姿。こちらは「十三佛」。ノット密度は1400段とのこと。中国絨毯のノット密度「段」とは幅30.48cm(1フィート)の経糸(たていと)の本数を表すのだと。そして基本的に経糸・緯糸(よりいと)の本数は同じであると。 若き旅友2人がターゲット?に。その先にはシルクのスカーフ売り場でも他の旅友が同様に。絨毯屋を出て昼食のレストランに向かう。途中、木々の間に電線のカオスの世界を発見。西安歴史博物館の前を通過。博物館は改修工事中であった。博物館の手前には中国国旗がはためいていた。中華人民共和国の国旗は、赤地に5つの黄色い五芒星を配したもので、「五星紅旗」と呼ばれる。赤色は革命を、黄色は光明を表す。また、大星は中国共産党の指導力を、4つの小星はそれぞれ労働者、農民、小資産階級・愛国的資本家、知識人の4つの階級を表すのだと。そして昼食のホテルのレストランに到着。入口正面には金箔を用いたかが如き大きな絵画が。そして、手前の造花のアレンジにも金箔?が豊富に。この日の昼食は四川料理。四川料理は、一般には唐辛子や花椒などの香辛料を効かせる辛い中華料理として知られるが麻婆豆腐もあまり辛くなかった。そしてこの後、小雁塔(しょうがんとう)の扁額がかかる薦福寺(せんぷくじ)の山門に到着。薦福寺は唐の第四代皇帝・中宗(657 - 710)が父高宗を供養するために文明元(684)年に創建した寺。高僧の義浄(635 - 713)がペルシャの商船でインドネシアやインドを回り、唐の証聖元年(695)に四百余りのサンスクリット語の経典を携えて帰国し、この薦福寺で翻訳作業を行ったのだと。 小雁塔 配置案内図。ズームで。 この後に行く西安博物館も案内されていた。西安博物館のある場所も薦福寺の境内であるとのこと。 石塔。小雁塔の最上部には手摺りのような構造物が確認出来た。 石塔の先に慈氏閣。小雁塔とは、中国唐代に長安城内の大薦福寺境内に、景龍中(707年 - 710年)に建立された煉瓦でできた塔である。大雁塔に比べて小さいから小雁塔。高僧の義浄が天竺から持ち帰った仏教の経典、仏図などを保存するために建てられた塔。大雁塔は玄奘三蔵が天竺から持ち帰った仏教の経典、仏図などを保存するために建てられた塔であるので謂れは同様。寺の名前は薦福寺で、684年、則天武后が高宗の崩御百日忌に、その冥福を祈るために、創建した寺。 唐の中宗が、父・高宗の追善のために薦福寺を造営した時、宮人たちに銭を募って建てられた。全て磚でつくられ、15層88mの優美な形をしていた。薦福寺に住した三蔵・義浄が仏舎利や経典、仏像を安置するのに使用したと考えられる。北宋の時に修復されたが、明代の地震などによって崩壊し、高さは、現状で13層43mとなっていると。宋代以降、しばしば地震等で被災しており、数次の重修を経て今日の姿となっている。その中でも著名なのは、明の嘉靖34年(1555年)に記された塔下層に残る題記に見える、地震の被害と復旧にまつわる逸話である。それによれば、地震によって塔が二つに裂けたが、再度の地震によって元の姿に戻った、という。成化末年(1487年)に起こった地震で、塔に反対側が見える程の亀裂が走ったが、正徳末年(1521年)の地震により、ひと晩で塔が復旧した、と記されている。大薦福寺は中華民国時期に廃寺となったが、小雁塔は文化大革命直前の1964年から2年間で塔の大修復が行われ、2つに裂けていた塔の本体は現在のように修復されたのだと。 大雄宝殿。 北側から。 小雁塔は一番上まで登ることができるが、2016年9月現在30元の入場券が必要となる。入場券は西安博物館の入場券発行所の隣か、小雁塔に隣接する建物内の売店で購入できる。ただし65歳以上の老人?は禁止であると。中国では65歳以上は老人。 境内。 ランタンが実った柿の実の如し。最上階である13階は地震で崩れたため現在屋根がなくなっており、屋上のようになっていると。塔の一面には細かい模様が、そして各層の屋根の四方は当初から凹んだ状態に。 小雁塔に上る階段。 鼓楼。 慈氏閣を小雁塔側から。重檐歇山式屋頂様式の两層高台式磚木建築。上閣には回廊があり観光客の姿が。 その奥に南山門も見えた。 识(識)礼堂。 そして西安博物院に歩いて行く途中の公園の地面が一面の黄色になっていった。 よく見ると銀杏の黄葉の造花ならぬ造葉を落葉している樹木に取り付け中。まだ本格的な春の到来前であるが既に秋の黄葉の姿を造りだそうとしていたのであった。理解出来ない行動であると感じたのは私だけであろうか? そして西安博物院の建物が見えてきたのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.21

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その12・青龍寺へ)

青龍寺遺蹟公園東門「樂游原」が車窓から。遺址保護が決まり、最近完成したばかりの門とのこと。「楽游原」と書かれた扁額。 青龍寺手前のこの白い巨石は??だんだん青龍寺の臭いが風景の中に。青龍寺の雲峰閣の上部が車窓から。バスを降り観光開始。「青龍寺 遺址」石碑。「全国第四批重点文物保護単位 随大興 唐長安城遺址 青龍寺 遺址」。 中華人民共和国成立後、中国共産党と人民政府は文化遺産の保護を非常に重視し、1956年、陝西省人民委員会は青竜寺遺跡を重用文化遺跡と指定し、1952年西安市人民政府は遺跡に管理所を設置。また中国科学院考古学研究所が二回にわたる発掘調査により、その建築遺跡は七か所もあることが分かった。そして門の門跡、塔跡、殿堂、回廊などの遺跡が発見され、蓮華紋様の瓦当、鴟尾の残片、筒瓦、唐三彩仏像の残片、金塗の仏像、経幢などの文物も出土したと。これらの出土品は青龍寺の歴史の研究のための確実な物証となっているのだと。 青龍寺のこの境内入り口から入る。青龍寺遺址簡介(簡単な紹介)。青龍寺は随の開皇2年(582)に建立され、始めは霊感寺と呼ばれた。一時、廃絶されたが唐の龍朔2年(662)観音寺として再建されて、景雲2年(711)青龍寺と名付けられたと。唐中期には、恵果らの密教僧らが住持するようになり、入唐留学僧たちとの関係が生まれた。空海は恵果に学び、天台宗の円仁や円珍らも恵果の法系に連なる法全に就いて密教を学んだ。 唐の会昌5年(845)、廃仏によって廃寺になり、その後衰微するに至ったと。しかし、大中6年(852年)には、いったん復興を果たし、護国寺と改められている。ただ、唐末五代の動乱によって、都の長安は急速に寂びれてしまった。そのため、以後三たび姿を消すこととなったと。 境内の庭園。折しも朝の清掃中。柳も新芽が芽生えていた。青龍寺簡介の前に立ち青龍寺を紹介してくれた専任ガイドさん。この地では有名な寺には専任のガイドがおり、ワークシェアリング(work sharing)が実施されている模様。 中間部には『公元八零四年空海随遣唐使抵長安求法入』や『弘法大阿舎利位遂将密教伝入日本創立仏教』の空海に関する記述が。 レリーフの「空海」の文字を確認。入って左の回廊の壁には『詩碑廊』が続いていた。空海の密教の師、恵果阿舎利の像と紹介文。『恵果・唐代佛教密宗高僧』で始まり、『中日文化交流的先驅』で締め括ってあった。空海の紹介文では『日中文化交流』、恵果の紹介文では『中日文化交流』と、表現にも気配りが 。空海・弘法大師が留学中(804−806年)に密教を学んだのが唐の時代の高僧であるこの高僧・恵果。空海の紹介レリーフには下の如き記載されていた。『空海(公元774年ー835年)・日本讃岐多渡郡(今香川県善通寺)人・日本国真言宗的創始人・ 公元八零四年入唐求学・抵長安拝恵果為師・受法処?青龍寺・後帰国創東密・興教育・ 修水利・為日中文化交流之先駆』。 弘法大師の名で知られる真言宗の開祖空海は、804年、31歳の時に遣唐使船に乗り、唐に向かった。空海を乗せた船は5月に難波津を出発し、苦難の末、10月に福州に入る。11月になって長安へと出発し、12月に到着した。空海は長安で梵語をマスターし、翌年5月に青龍寺で恵果と出会い、真言密教を学ぶ。恵果は一目で空海の才能を見抜き、灌頂(かんじょう=資格を授けて継承者とする儀式)を授けた。空海は密教の正式な後継者となったのだ。806年3月に長安を発ち、途中、現在の紹興で4ヶ月滞在し、土木技術や薬学など諸学を学び、8月に現在の寧波を出港し、10月に博多に到着。帰国後は密教思想の体系化に努め、816年に高野山金剛峯寺を創建。823年には嵯峨天皇から東寺を賜り、真言密教の拠点としたのだ。盛唐の著名な王品齢・五維・その弟の王縉(おうしん)、王維の詩友・裴迪(はいてき)の四人が一緒に連れだって久しく禅寂する青龍寺の雲壁上人の僧房を訪れたのは、玄宗の天宝二、三年頃とされ、その時に作られた四人の同詠時が作成年代をほぼ推定しうる、この青龍寺歌詠の始まりとなっているとのこと。 岩の上に立ち後ろ手を組み、山を眺める人の姿が描かれた詩碑像。「王維」の隷書体で記された40文字の詩文。弟縉に別れて後に青龍寺に登り藍田山を望む陌上新離別 あぜ道で いま君と別れたばかり蒼茫四郊晦 あたりは無限のかなた 暗く沈んでいるようだ登高不見君 高いところに登るが 君の姿は見えず故山復雲外 故郷の山も 雲の向こうにある遠樹蔽行人 遠い林の陰に 旅人の姿は消え長天隠秋塞 秋空の遥かかなたに 塞とりでがある心悲宦遊子 地方勤めにゆく君よ 心は悲しみに沈み何処飛征蓋 車の幌をなびかせて いまごろ何処を走っているのかこの詩には弟の身を思いやる王維のあふれるような真情が詠われているのだと。王維は弟を見送った後、青龍寺の高台に登って弟の去っていった方角を眺め、この詩を作ったものと。 【http://www.geocities.jp/itaka84/bookn/kansi/83.html】より 『林中空寂舎 階下終南山』で始まり、『誰知大隠者 兄弟自追攀』で締め括られている詩。庭の椅子に座った人と、雀が二羽描かれている。詩の末尾に唐・王昌齢の名前が。王昌齢(698〜755年頃)は、盛唐時代の詩人で、李白と並び称された七言絶句の名手とのこと。『唐・郎士元・冬夕寄青龍寺源公詩』『敛屦入寒竹,安禅过漏声 高松残子落,深井冻痕生 罢磬风枝动,悬灯雪屋明 何当招我宿,乘月上方行』 郎士元(727〜780年?)は、唐代の詩人。青龍寺の庭を散策する人が描かれている。隷書体で記された28文字の詩文。『王起居獨遊青龍寺翫紅葉因寄』 『十畆蒼苔遶畫廊,幾株紅樹過清霜 高情還似看花去,閑對南山步夕陽』の七言絶句の漢詩。紅樹の中、夕陽を浴びながら枯れ葉が舞う中を散歩する老人の図。末尾に唐の時代の詩人『羊士諤』と『王超居』の名前が。『詩碑廊』を振り返る。 『青龍寺早夏』は白居易の詩。『青龍寺早夏』は810年頃に詠まれたと。 『塵滅經小雨 小雨を経て塵は洗い流された 地高倚長坡 丘陵に寄り添ってこの地は高い 日西寺門外 日は寺の門のかなた、西へ傾いた 景氣含清和 景色は清らかで和やかな気を含んでいる 閑有老僧立 境内はひっそりとして、老僧のたたずむ姿がある 静無凡客過 しんとした中、参拝客の通る姿はない 殘鶯意思盡 里に留まっていた鶯も、啼く意思は尽き 新葉陰涼多 木々の若葉は繁り、涼しげな陰が多い 春去來幾日 春が去って以来、幾日が経ったろう 夏雲忽嵯峨 夏雲がにわかに峨々と聳え立つ 朝朝感時節 朝毎に移りゆく季節を感じ 年鬢暗蹉跎 年と共に鬢の毛はひそかに少しずつ衰えてゆく 胡爲戀朝市 何ゆえ私はいつまでも俗世に恋々とし、 不去歸煙蘿 煙霧に包まれた山奥へと帰らないのか 青山寸歩地 青々とした山は目睫の地にある 自問心如何 自らに問う、私はどうしたいのかと 『夏日過清龍寺谒操禅師・裴廸詩』 『安禅一室内 左右竹亭幽 有法知不染 无言谁敢酬 飛鳥争向夕 蝉噪已先秋 烦暑自兹适 清凉何所求 』唐時代の詩人『裴廸』は、同時代の著名な詩人、『王維』の友人。 絵は、傍らに刀を置いて坐禅する青龍寺の僧の姿。作者は唐時代の詩人、『龍得仁』 『晩秋興友人游青龍寺』 『高視終南秀 西風度閣涼 一生同隙影 幾処好山光 暮鳥投嬴木 寒鐘送夕陽 因居話心地 川冥宿僧房』劉得仁は長く長安に住した晩唐の詩人。たびたび科挙に応じたが、及第できずに終ったと。 『唐・張祐』の作『青龍寺詩』『二十年沈滄海間 一游京國也應閑 人人盡對求名處 獨向青龍寺看山』唐時代の詩人、皇甫冉(こうほぜん:714〜767年)の8節の五言古詩。 『清明日青龙寺上方赋得多字』『上方偏可适 季月况堪过 远近水声至 东西山色多 夕阳留径草 新叶变庭柯 已度清明节 春秋如客何』唐代の詩人、朱慶余の五言の詩。『青龍寺詩』『寺好因崗勢 登臨値夕陽 青山當佛閣 紅葉滿僧廊 竹色連平地 蠢聲在上方 寂隣東面静 為近楚城墻』青苔と紅い霜葉とが照り映える見事な色彩対照の妙を、たそがれどきの笑しい秋景として絵画的に詠っているのだ。 末尾に『題青龍寺縦工房』のタイトルと、『唐無可詩』の作者が記された詩碑。大木の間から建物の姿が見える構図の絵が。 空海と恵果の別れの図が描かれた詩碑の図。隷書体で記された七言絶句。『同法同門喜遇深 空随白霧忽帰庶岑 一生壱別離再見 非夢思中数数尋』末尾には空海を送る青龍寺の阿舎利の詩と記されていた。旅姿の人物は空海。青龍寺で共に学んだ人が惜別している図。背後には、空海が乗船するらしい遣唐使の船が描かれていた。図中にも、右側の漢詩と同じ、『一生壱別離再見 非夢思中数数尋』の文字が。 『恵果空海紀念堂落成礼賛』に読まれた漢詩。バックに梅の花が描かれていた。五七五で3回繰り返される形式。『秋色?長安 一時海會集群賢 千載両邦歓 棟宇仮中唐 青龍謄起赤霞光 天際接金剛 遺像仰英姿 恍見當年法時 甘露護孫枝』。左端の部分の細かい部分はこの写真からは読み取れなかった。 ここまでで、高校時代に学んだ漢文の復習は終了。久しぶりの懐かしき新鮮な感覚。日本から贈られた?桜も開花を始めていた。「雲峰閣」。この楼閣も、青龍寺址に再建された建物の一部とのこと。仏閣と言うよりは城郭のような外観に見えたのであった。 元四国霊場会会長蓮生善隆(善通寺法主)により四国八十八箇所の零番札所と名付けられたと。ゼロ(0)番札所をイメージしたモニュメントが黄梅を背景に。 空海記念碑1956年、重要文化遺跡と指定され発掘調査がはじまり、1973年に塔の土台と殿堂の跡が発見され、1980年代には日本の四国4県と真言宗関係団体の寄付により、空海記念碑、恵果空海記念堂などが建立された。四方の4つの穴の開いた球は四国4県を表しているのだと。 空海は日本に帰ったらこのお寺と同じ名前のお寺を立てようと決心したとのことで、四国88ヶ所の三十六番青龍寺(こちらは「しょうりゅうじ」と読むようです)がその寺。空海記念碑委員会篆刻碑文。碑文の冒頭には「中国両国一衣帯水、友誼淵遠」 の文字が。そして最後にこの碑が日本の香川、愛媛、徳島、高知の四国四県の協力により立てられたことが記されていた。 恵果・空海記念堂に案内される。 左:空海、右:恵果の姿が祀られていた。左:恵果阿闍梨、右:空海阿闍梨の御姿。恵果・空海記念堂内でガイドの説明を聞く。日本国空海記念碑建立実行委員会捐贈(えんぞう・寄付)資料。四国霊場参拝 八十八寺院・別格二十寺院の場所を表したもの。伝承された青龍寺の品々が展示されていた。「平成三十年三月七日」 「大〇(ゼロ)番札所」と書かれた御朱印を頂きました。奉納額は50元、約800円でしたが。 そして参拝の記念にツアー仲間全員にも青龍寺のお札も頂きました。 ・・・つづく・・・

2018.03.20

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その11・興慶宮公園へ)

西安3日目の朝の我々のホテルの部屋のある7Fの中央通路。エレベータホールには盆栽が飾られていた。この日の朝食バイキング。キムチや豆腐餻(とうふよう)?が旨かった。我が部屋の窓からの風景はホテル裏側。1Fロビー売店の絵画。楊貴妃の姿か?バスにてこの日の最初の観光地に向かう。この日の最初の観光は『興慶宮公園』。大明宮、太極宮とともに唐代三大宮殿跡に建てられた広大な公園。玄宗皇帝が楊貴妃と過ごしたと言われる、唐時代の宮殿跡・興慶宮(こうけいきゅう)。公園内 案内図。興慶殿、南熏殿、大同殿、勤政務本樓,花萼相輝樓、彩雲閣、沉香亭等の建築物があると。公園には様々な飾りが。慶宮公園号遊図。 散策案内の石碑。「紅軍林」と刻まれた石碑。水曜の朝であったが、公園内には合唱をしている多くの人達が。マイクも用意され、公園内に響き渡っていた。指揮者の夫人も紅いコートを纏い張り切って本格的。生演奏で。戦時中の「中国共産党軍」を称える歌も歌われていると添乗員から。「まさに中国ならでは」という光景に出くわしたのであった。楽譜。牡丹の庭園と。この日は僅かに葉が芽生えていた。芍薬のような気もしたが・・・。 公園の中のあらゆるところで所狭しと太極拳、独楽回し、凧揚げ、合唱等々様々なレクリエーションが行われていた。老いも若き?も、公園内でダンスを踊ったり、バトミントンや音楽演奏に興じていたのであった。沈香亭 (じんこうてい ) 。玄宗皇帝と楊貴妃が過ごした建物であると。この沈香亭はもともと沈香(じんこう)という香木を使って建てられたのだと。 楊貴妃と玄宗皇帝の石版画。楊貴妃の顔が描かれている場所を撫でると美人になれると、我がツアーの若き旅友も。玄宗と楊貴妃の一族が宴を催したという彩雲閣。興慶宮公園は、広大な敷地を持っており、中央に人工湖の興慶湖が。多くの老々?男女が元気よく。ここ中国では、高齢者の定義は、60歳以上であると。「高齢者」の人口は2014年では2億1200万人に達し、総人口の15.5%を占めるようになったと。中国の定年年齢は、男性60歳、女性50歳、幹部クラスの女性は55歳と規定されているため、多くの人々は50歳から60歳の間で定年となるのだと。中国では、「颐养天年(イーヤンテェンニアン)」ということわざがあり、「晩年を楽しむ、寿命が来るまで静養する」ことが一番理想的な老後生活だと思われているのだと。子供が定年後の親に仕事をさせる事は、周りに親不孝だと思われるのだと。民族衣装を纏って踊るオバチャン達も。正面に廻って。 墨汁の代わりに水を使って書道に勤しむ老人。有名な漢詩なのだろうか。水を使い大きな筆でコンクリートのタイルに書いていた。漢字の故郷・中国へ来たと言う気持ちが心の中に湧いて来たのであった。しかし我々を韓国人と勘違いし、急にハングル文字を書き始めたのであったが。 初春にもかかわらず真っ黄色に黄葉した銀杏の葉が。これも全て造花。この後も至る所で、桜、桃の造花そして銀杏の造花が。 季節感がないのであろうか?不思議な光景なのであった。 安部仲麻呂記念碑。スマホによる説明用音声案内板。阿倍仲麻呂記念碑。大理石作りの美しい記念碑の高さは6.1m、碑の正面には金文字で「阿倍仲麻呂記念碑」と刻まれていた。西安と日本の奈良市の友好都市関係締結五周年を記念して、1979年7月日に建立されたと。阿部仲麻呂は一度 日本に帰るチャンスがあり 船に乗っが、乗った船は途中で暴風雨に逢い遭難し、ベトナムに漂着、陸路で再びここ唐・長安に戻ることになってしまったのだ。長安に無事到着した仲麻呂は帰国を断念、結局その後日本の地を踏むことがかなわぬまま、その後も 玄宗皇帝に支え72歳の生涯をこの地で閉じたのであった。仲麻呂が難破して亡くなったと伝えられた時に李白が作った追悼の七言絶句が哭晁卿衡(晁卿衡を哭す) 「日本晁卿辞帝都 征帆一片遶蓬壷 明月不帰沈碧海 白雲愁色満蒼梧」訳は「哭晁卿衡日本の晁卿は、長安の都を辞した。我が友が乗った船の帆影は、仙人が住むという蓬壺の島をめぐって行ったのだ。しかし、明月のように輝いていた君は帰らずして、碧海に沈んだという。ああ、白い雲とともに悲しみの色が、蒼梧の空に満ちている。」 「哭」とは慟哭(どうこく)を意味し晁卿(ちょうけい)は、阿倍仲麻呂の中国名であると。17歳(または19歳)で唐土に渡り、その地で学問を修めて高官にまで昇った。異説もあるが、仲麻呂は官吏登用試験である科挙に応じて、最難関の進士に及第したとされると。 「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも」 百人一首で有名なこの短歌を五言絶句の形にして詠ったものが隣の面に刻まれていた。「翹首望長天 神馳奈良辺 三笠山頂上 想又皎月圓」この歌を詠んだ経緯については、天平勝宝5年(753年)帰国する仲麻呂を送別する宴席において友人の前で日本語で詠ったとするのが通説だが、仲麻呂が唐に向かう船上より日本を振り返ると月が見え、今で言う福岡県の春日市より眺めた御笠山(宝満山)から昇る月を思い浮かべ詠んだとする説も存在するのだと。日本から多くの英才が唐土に渡った。なかには、唐において相当名を知られた人物もいた。『続日本紀』によれば、それは吉備真備とこの阿倍仲麻呂(698~770)の二人であると。 しかし、この公園を訪ねる「現代」の中国人の中に、この阿倍仲麻呂について知る人はどの程度いるのだろうか?そしてこの石碑を訪ねるのは日本人のみか? 赤、ピンクの花が咲き乱れて。いや、実はこれらは全て造花。興慶宮の見学を終えバスにて青龍寺へ向かう。 交通大学 正門が車窓から。西安交通大学は、陝西省西安市にある理工系大学で、上海交通大学と並び国務院教育部直轄の理工系重点大学の一つであり1921年に設置された。学院(学部)数は19。3つの付属病院を有する。 学生数約3万人(うち大学院生1万2千人)、専任教職員数は5600人であると。 ・・・つづく・・・

2018.03.19

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その10・大唐芙蓉园のライトアップ観賞へ-2/2)

更に大唐芙蓉园のライトアップ観賞を楽しむ。仕女館。1階は唐の女性の衣装文化、2階は唐の女性の政治を、3階は唐の女性の愛をテーマにしていると。紫雲楼のライトアップが定期的に消えて。湖面に映る光も美しかった。芙蓉湖の周囲が見事にライトアップされていたのだ。下から「蒸蒸日上」と読むとか?日一日と向上発展する の意味と。鶴の姿も。ライオンと虎の姿も。このマスコットキャラクターの名は?太鼓橋に沿った飾りのライトアップ。湖内遊覧の石船。右に黄金に輝く仕女館そして湖面に浮かぶオブジェ。太鼓橋が目の前に。御苑門(西門)に到着。太鼓橋も真っ赤に輝いていた。太鼓橋からの御宴宮(芙蓉西路)美しい蓮の花。中国人の美意識に感服。太鼓橋の中間まで進む。御苑門(西門)正面を内側から。正面に金印が。 真っ赤に輝くテント造りのオブジェ。和風トイレは「Squat Toilet」と言うことを始めて知る。蹲厠→蹲る(うずくまる)+厠(かわや)。なるほど言い得て妙!!多くの旗が御苑門(西門)の横ではためいていた。御苑門を再び。放射状に広がるヘッドライト光線。御苑門上部。御苑門を出るとその前には「大唐芙蓉园」の文字が。ここにも苑内図が。大雁塔の北広場の噴水ショーを見に行く。 ライトアップされた大雁塔も見えた。 大雁塔と桜のライトアップ。この桜は本物? 大雁塔下からも一筋の強い光線が。待つこと5分近くで、大雁塔近くの噴水広場の噴水ショーが始まる。BGMと共に噴水の形や大きさが変わる。日本では見られない、いかにも大陸らしい?シンプルな噴水ショー。カラー照明もバックアップ。近くのライトアップも共演。噴水にも色が。アジア最大規模の噴水ショーであるとのネット情報であるが・・・・??大雁塔と桜のライトアップを再び楽しみこの日の観光を全て終えバスでホテルに戻ったのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.18

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その9・大唐芙蓉园のライトアップ観賞へ-1/2)

夕食後はこの日のオプショナルツアーである大唐芙蓉园のライトアップ観賞へ。旅友他6名+添乗員で向かう。道路の脇には「Happy everyday 2018」のネオンサインが至る場所に。ホテルへ戻るバスを途中下車し大唐芙蓉园のライトアップ観賞のスタート。大唐芙蓉园は2005年にオープンした唐の都を再現したテーマパークで、唐代の遺跡「芙蓉園遺跡」の北側に建てられていた。敷地面積は約67ヘクタール。園内には楼閣、湖、庭園、劇院など唐の街を造り、昼間は唐の服装をした人たちがいたり、世界最大の水幕映画やショーをしていたり、楽しみながら唐の都を体験できるテーマパーク。芙蓉新天地1号楼のライトアップ。 九天門(南門)。街路樹。チケット売り場。 添乗員の毛さんがチケットを購入してくれた。入口ゲートに向かって歩く。2018 HAPPY NEW YEAR の文字が。大唐芙蓉园 全景遊覧図。 百戯楼。西安戸県民間芸術博物館。百戯楼前の「唐市」と刻まれた巨大な印。大唐芙蓉园 入場ゲート。 別の角度から。唐歌舞ショーで使われる大太鼓か?庭園の龍。 色彩豊かなアーチが続く。 島に浮かぶ、急峻な岩場の上に立つ楼閣。 龍に跨がる??。 芙蓉湖の飛び石の上にも様々な色の光が水面にも。鍾馗様の如き人物の姿。 芙蓉湖面に浮かぶ鶴のつがいの姿。 牛車。 芳林苑酒店。芳林苑酒店を別の角度から。湖岸の東屋。芙蓉湖に浮かぶ様々なオブジェ。九重橋?とその先に楼閣。別の角度から。回廊とその前の可愛いオブジェ。大人と子供を意識した展示作品群。様々な手法を駆使してのライトアップ。ズームで。対岸に仕女館。利用できるLED全ての色を駆使して表現。反対側から。唐代仕女(しじょ・女官)の姿も。湖面に映る姿も考慮した総合芸術。 柳も芽生え始めて幻想的な姿。その先に仕女館。回廊も曲げて色々な角度から芙蓉湖のライトアップを楽しめる工夫が。 先程楽しんだ光景を振り返りシャッターを。 ・・・つづく・・・

2018.03.17

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その8・永寧門(えいねいもん)へ)

バスに再び乗り、永寧門(えいねいもん)に向かう。 途中、バスの車窓から「朱雀門」が見えた。かつては朝貢にやってきた外国の使節は必ずここ「朱雀門」を通って城内に入ったのだと。中国の都市は城壁に囲まれていて、東西南北を4つの守護獣が守る。東が青龍、南が朱雀、西が百虎、北が玄武。朱雀が守る場所にある門だから朱雀門。城壁に立つ大きな櫓が続いていた。西安環城公園の下を通る永寧門隧道。矢を射るための窓を持った南門、そしてその奥に巨大な城楼が。中国春節(旧正月)、今年は2月16日~18日であったとのことであるが、この時の飾りの名残?が同じくバスの車窓から。 バスを降りて永寧門に向かって歩く。入口の龍の飾りを内側から。永寧門(えいねいもん)の南門広場を歩く。西安城壁 配置案内図。西安古城壁は、完全に保存されている世界最大の古代城壁として、また世界で最も整った古代の軍事砦として有名。日本の城壁と中国の城壁の大きな違いは何処に有るか?、日本の城は領主の住まいを守る物であって領民を守ってくれない。中国の城壁は領民を守る為の城壁で、壁の内側を城市と言う。領民あっての領主だと三国志蜀の皇帝「劉備」は言っているのである。 写真下中央がここ永寧門。 西安市内を周囲14kmにわたって囲む城壁である。現存する城壁は唐の長安を基礎にして、1370年から1378年にかけてレンガを積み重ねて作られた。現在までに度々修復が行われ今の姿になっていると。 城壁の規模は、長さ東面2,590m、西面2,631m、南面3,441m、北面3,244mで、高さは12m、頂部の幅12~14m、底部の幅は15~18mである。城壁には120mおきに見張り台が作られ、城壁の外周には98の敵楼を設けられ、その上に櫓が築かれている。 外堀に架かる跳ね橋。外堀を跳ね橋上から。外堀には多くの野鳥が。頭が緑色、くちばしは黄色、足は橙色であるから雄のマガモであろう。永寧門からの入場は料金が必要であった。そして見学はここまで。入場料金を払い、この永寧門を潜るとこの裏に城壁に上る階段があったのであるが・・。そして時間さえあれば(4時間弱?)その1周約14kmの城壁の上の区間をすべて歩いて回ることができるのであったが。笛を吹く天女の姿も。永寧門の見学を終え引き返す。ライトアップも始まった。 永寧門前の大道りと道路沿いのビル群。巨大な赤い球と白い風船?のコラボ。地下道に進む。「西安古城墙(壁)」のポスターが地下通路の壁に。こちらは地下鉄のポスター。 そして地下鉄駅の通路を通り再びエスカレーターで地上へ。ホテル グランドパーク西安。5つ星の豪華なホテルで、歴史的な西安市の中心部という恵まれたロケーションにあり、古代城壁の南門である永寧門から徒歩わずか5分。再びバスに乗り夕食レストランへ向かう。途中ビルの頂上に、巨大な鉄骨タワーが。夕食のレストランは「蘭花園」。料理は火鍋料理とのことであったが、しゃぶしゃぶに近かった。先ずはタレを自分好みに造る。ゴマダレ、ラー油、醤油、ニンニク、ネギ、パクチー・・・・。肉、白菜、ホウレンソウ、マイタケ、ジャガイモスライス、春雨、干豆腐・・。肉以外はお代わりできた。 ・・・つづく・・・

2018.03.16

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その7・大興善寺-2/2)

更に大興善寺の観光を進める。観音殿の両脇にある 普賢殿。 象に乗った普賢菩薩が安置されている。ベトナムの寺院にもあった長~~い 螺旋線香。 1日用か?武神・関羽の像であろうか? 文殊殿。獅子に乗る文殊菩薩が安置されている。 巨大なマニ車(轉經輪・摩尼車)。主にチベット仏教で用いられる仏具であり右回り(時計回り)に回転させると、回転させた数だけ経を唱えるのと同じ功徳があるとされている。中国の仏教はチベット仏教の影響をかなり受けているのであろう。堂内にもマニ車の如き供養塔が。大悲観世音菩薩像。文殊菩薩絵。文殊菩薩像。 大興善寺規劃圖碑(規画図碑)。 亀の上に大興善寺の境内配置図が。 高さのある舍利塔。 この門を潜り金剛堂へ向かう。金剛堂。石柱。仏頂尊勝陀羅尼経塔。金剛堂内部には大興善寺の開祖以来の僧の姿が。開祖から4祖(上段)、5祖から8祖・空海(下段)。下段の一番右が空海そしてその左隣が恵果で、日本から渡航してきた空海に密宗を伝授。 弘法大師・空海。延暦23年(804年)、正規の遣唐使の留学僧(留学期間20年の予定)として唐に渡る。大同元年(806年)10月、空海は無事、博多津に帰着。 空海は、20年の留学期間を2年で切り上げ帰国したため、当時の規定ではそれは闕期(けつご)の罪にあたるとされた。そのためかどうかは定かではないが、大同元年(806年)10月の帰国後は、入京の許しを待って数年間大宰府に滞在することを余儀なくされた。大同2年より2年ほどは大宰府・観世音寺に止住していたのだと。 五鈷杵(ごこしょ)を右手に持つ空海。日中佛教文化交流記念碑。高向玄理(たかむこのくろまろ)の碑。「推古16(608)年第2回の遣隋使の際,小野妹子に従って渡海し,留学生として隋,唐に学んだ。留学すること 32年,舒明12(640)年に帰国。皇極4=大化1(645)年の大化改新では国博士に任じられ最高顧問となり,翌大化2(646)年には新羅に派遣された。同 5年僧旻とともに勅命によって八省百官の制を定めるなど,国政上に活躍。白雉5(654)年第3回の遣唐使に押使(おうし)として入唐。唐の朝廷に国威を示した。」と。「妙門東星達摩盡碑」。境内には黄金の像が2体。空海大師像。日本の有名な僧侶の空海、円仁や円珍の修行の寺であり歴史を感じたのであった。何故か痩せている空海の像。 南無財運菩薩像。記念品販売所。自然石の如き石柱。平安地蔵殿。 救苦地藏王殿と一対で建立され、地獄の苦しみを 立体的に庶民に示している。地蔵菩薩像。寺務所。そして山門に向かう。山門の裏正面には「五岡唐鎮」と書かれた扁額が。五岡唐鎮とは。終南山の一峰である南五台山から長安の街まで五つの岡があると言われており、この寺の岡はその第五番目にあたると。鎮とは街の事で唐の時代の街を表すと。そしてこの山門を再び潜りバスに戻ったのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.15

コメント(1)

-

中国・西安を訪ねる(その6・大興善寺-1/2)

陝西省西安市雁塔区にある寺大興善寺(だいこうぜんじ)を訪ねる。隋の文帝が仏教復興の象徴、または国寺として建立した寺 。元々「遵善寺」と呼ばれ、晋武帝泰始2年(226年)に建立。1700年余の歴史で西安における現存最古の仏教寺院の一つ。「大興」は、開皇2年(582年)の大興城造営と同時に詔勅によって定められた大興殿、大興門、大興県、大興園などの施設と同様、都城名に由来。「善」の字は、その坊名から一字を。よって寺名は「大+興善寺」ではなく「大興 +善寺」であると添乗員から。「山門(吉祥門)」 。 大興善寺山門の道路の反対側には巨大な「五鈷杵(ごこしょ)」が展示されていた。仏の教えが煩悩を滅ぼして菩提心(悟りを求める心)を表す様を、インド神話上の武器に譬えて法具としたものであると。中央の刃の周囲に四本の刃を付けたものが五鈷杵(ごこしょ)。この寺は市の南方長安北路の西側に位置する。西晋時代武帝の泰始~泰康年間 (265-289年)までに創建されたもので、約1800年もの歴史を持つ寺院。当初は尊善寺と呼ばれていた。境内配置案内図。 仏教は長安では隋・唐の時代に盛んになり、そのころインドから頻繁に僧侶が長安にやって来た。隋文帝の開皇2(582)年に拡張され、大興善寺と改名される。インド人僧侶が寺内に居住し、インドから持参したサンスクリット経典計59部278巻を翻訳。唐玄宗の開元年間(710-716年)「開元三大士」と称されたインド人僧侶の善無畏・金剛智・不空三蔵がこの寺へ密教を伝え、五百部余りの密教経典を翻訳したので、それから長安は仏教経典を翻訳する三大訳所の一つとなり、中国とインドの古代文化交流、中国密教の発祥地となったとのこと。 「天王殿」。中央に金色の文字で「天王殿」と書かれた扁額が。天王殿前の狛犬(こまいぬ)の阿吽像。赤子を連れているのがメス。「子宝」。そして、毬を持っているのがオス。“毬”は「玉」で、これはそのまま「ぎょく」=宝石=財宝や権力を表していると。よく見ると毬ではなく亀を踏みつけている?境内。天王殿の内部に入る。 中央に布袋様。実は布袋は弥勒菩薩の垂迹(すいじゃく)、つまり化身(けしん)なのだと。よってこの地では「弥勒菩薩像」とも呼ばれていると。 両側に四天王が鎮座。琵琶を持つ「東方持国天」と剣を持つ「南方増長天」持国天は足下で悪の象徴である邪鬼を踏みつけていた。増長天の右足も邪鬼を踏みつけていた。 蛇を持つ「北方多聞天」と傘を持つ「西方廣目天」。ズームで。上部にも様々な仏が色彩豊かに。こちらにも。地蔵殿。韋駄菩薩像。大興善寺 案内板。右側に鼓楼と左側に鐘楼。大雄宝殿(本堂)。巨大な香炉。 中央には「五方五佛」と書かれた扁額が。左側の石碑は明の洪武帝年間に書かれた「釈迦如来双跡霊相図」。佛頂尊称陀羅尼石柱(右)。大雄宝殿内の金剛界五仏。大日如来(中心) 阿閦如来(東方) 宝生如来(南方)観自在王如来(阿弥陀如来)(西方) 不空成就如来(北方)中央は大日如来。石柱。観音殿。 観音菩薩像。 護摩壇の後ろの大黒様はもともとシヴァ神の化身。 後ろは唐代の転輪蔵経殿の遺址。大きな四角い大香炉。地蔵菩薩像。1985年10月、日本空海大師同志会は空海入寂1150周年を記念し、大興善寺にこの高さ約1.7メートルの地蔵菩薩青銅像を贈ったと。巨大な象の石像。境内にあったゾウの像やマニ車は、この寺がインドに関係するものであることを実感出来たのであった。 ・・・つづく ・・・

2018.03.14

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その5・秦始皇帝陵⇒陝西省美術博物館へ)

兵馬俑坑の見学を終えて、次に「秦始皇帝陵」に向かう。 秦始皇帝陵は兵馬俑坑の西約1.5キロメートルにあった。 約2200年前、中国統一を果たした秦始皇帝は、その絶大な権力を永遠のものにするため、すぐに陵墓の造営に着手。70万人もの囚人を動員し、36年もの歳月をかけて完成した陵墓は、『史記』によると地下宮殿のようであったと記されているのだ。長らく伝説と考えられていたこの記述も、近年の調査で痕跡が確認され、秦始皇帝陵の発掘が待たれているのだ。始皇帝陵に入口ゲートには「麗山園」の文字が。 始皇帝は紀元前221年に史上初の中国統一を成し遂げると最初の皇帝となり、紀元前210年に49歳で死去するまで君臨。中国統一を成し遂げた後に「始皇帝」と名乗った。歴史上の重要な人物であり、約2000年に及ぶ中国皇帝の先駆者。統一後、始皇帝は、重臣の李斯とともに主要経済活動や政治改革を実行した。正面に見える山が始皇帝陵。始皇帝陵 配置案内図。大きさは東西350m、南北345m、高さ76m、体積は約300万m3。盗掘を防ぐため、この墓に近づく者に矢を射る仕掛けまであったと。兵馬俑坑は、この陵(墓)を取り巻くように配置され、そこから出土した等身大の俑は皆、東を向いているのだ。しかし兵馬俑の兵士たちが東を向いている謎に明確な答えはでていないのだと。世界遺産のマークが刻まれた巨大な石碑は雨に濡れていた。そして大きな赤い文字「秦始皇帝陵」と刻まれていた。この日の見学はここまでであったが、更に奥に進むことが出来るのであったが・・・・。近年、中国の調査隊の地質調査の結果、陵墓の地下に東西168m、南北141m、高さ15mの巨大な空間が存在すること、中から平均値の40倍以上の水銀の反応が出たと明らかになっているのであった。「水銀を使って始皇帝陵に河川や海を作った」という記録が『史記』と『漢書』にも見られるが、真実かどうかは謎のままであったのだ。大陸の地質学者、常勇氏と李同氏も始皇帝陵から土壌サンプルを採取して分析した結果、土壌の水銀含有量が異常に高いことも判明したのだと。陵墓周辺で採取した土壌サンプルからは水銀が殆ど検出されなかったため、『史記』と『漢書』の記録は事実である可能性が高いと推測されている。」 のだと。そして残念なことに、現在この巨大な空間を発掘する目途は全く立っていないのだと。 【http://takashi1016.com/mausoleum-of-the-first-qin-emperor-4420】よりそして午前中の観光を終え昼食会場へ。 「絲綢之路展覧館(シルクロード展覧館)」前庭にはシルクロードを移動する駱駝の像が並びシルクロードらしさを演出。 勇敢な騎馬兵の像も。こちらにも。漢武帝の像も。漢武帝の治世の前期は漢の最盛期であり、中国史上において栄光の時代の一つでもあった。しかし、文景の治による蓄積によっての繁栄であるという見方もあり、後半の悪政も含めて考えれば武帝の評価は分かれる所。彼自身、外交や遠征などの派手な事業については特筆すべき事柄が多いが、内政に関して見るべきものがない。むしろ、こうした地道な政治を後手に回していたきらいがあり、盛んな造作もあいまって治世末には農民反乱が頻発した。このため、後世は秦の始皇帝と並び「(英邁な資質ではあるが)大事業で民衆を疲弊させた君主」の代表例として、しばしば引き合いに出されることとなると。昼食は野菜料理が種類も多く、味もとても旨かった。そして店の外にはこの文字が大きく。看板のこの字は中国語で一番画数の多い漢字・58画なのだと。「ビャン」という、太いきし麺みたいな麺を表す漢字だそうだ。そして「ビャンビャン饼」が売られていた。落花生をつぶして混ぜた餅のようだ。これでもかと騎馬像が至る場所に。何故か近くにはエジプトのファラオの石像も。我がバスに戻る。バスのサイドボディーに描かれているのは映画・「白鹿原影視城」のコマーシャル画面か?途中、華清宮(かせいきゅう)の前を通過。華清池とも呼ばれるこの場所は、中国四大美人であり世界三大美女の一人とも言われる「楊貴妃」ゆかりの地。歴代王朝の温泉保養地だったそうで、楊貴妃が湯浴みした場所として有名であると。これは楊貴妃と玄宗皇帝らしく、ここは彼らのデート場所であったらしい。城の如き建物はホテルであろうか。 ここ中国では我がカメラのGPS機能が正確ではないので、建物の詳細が不明。 兵馬俑で有名な臨潼の町の境界には「臨潼への再来を歓迎します」と書かれた朱色の門がありその下を通過。西安科技大学。 「西安科技大学は陝西省西安市にある工学系を主とした陝西省直轄の総合大学である。1958年に西安交通大学の鉱山系学科を分離して西安砿業学院として創設され、1999年に西安科技学院、2003年に西安科技大学に改称された。」 と。西安工程大学。「中国陝西省における重点大学の一つ。前身は1912年に創立した北京高等工業専門学校の機械紡織学科であり、その後何度かの統合を経て2001(平成13)年2月に教育部を併合し西安行程大学となった。現在、大学は15の学部と2つの教育部を設置しており、在学生は約16,000人に及ぶ総合大学」 とのこと。高層アパート群。西安の人口は2015年で870.6万人と。西安市は中華人民共和国陝西省の省都であり、古くは中国古代の諸王朝の都となった「長安」 。「西安(西京)とは「西の首都」の意味であるが、一般的に東アジアの伝統では、首都の名前をこのようにつけることが多かった。例えば、日本の東京やベトナムのトンキン(東京)は、「東の首都」を意味する。日本の東京は、首都を意味する京都からの方角をもとにしており、「北京」、「南京」、「西京(長安、西安)」は、中国の内陸部にある洛陽からの方角をもとにしている。」 と。洛陽は西周時代に都として建設され洛邑(らくゆう)とよばれ、漢代に改称、北魏・晋・隋・後梁・後唐などの首都であったと。西安の火力発電所。経済成長により西安市民の自動車の保有台数も著しく増加しておりそれらの排気ガス、そして気温が真冬は零下10度近くまで下がる為、暖房器具用の石炭の消費も増えたことが西安の大気汚染をひどくしたのだと。そして中国の各都市の大気汚染も自動車の保有台数の増加や規制が緩いディーゼルエンジン、ここ火力発電所や重化学工業工場の有害な排気が重度の大気汚染を招いている要因であると。 ピンクの花は全て造花である事は後に解ったのであった。陕西省国・・・・?。陝西体育場。収容人数は50,000人、総敷地面積は97,000m2。主にサッカーの試合に用いられ、サッカー中国代表の試合が開催されることも。 そして「陝西省美術博物館」の建物に立ち寄る。折しも「何柳生絵画芸術展」が開かれていた。 西安市の立派な図書館の隣にある円形の建物で地元の人の姿は皆無。入館すると博物館の係員の人が日本語で案内してくれた。下の円形ホールがオークションの会場になると。ホールの天井も見事。何柳生氏の版画作品が展示されていた。この版画は「清華大学」 。キャンバスの広さは中国一を誇っており、構内には職員アパートから銀行、郵便局、スーパーマーケット、コンビニから屋台まである。常住者は約14,000人、教育機関は幼稚園から大学まで総てそろっているのだと。 中国の北京市にある国立の総合大学。理工系に強く、中国国内で一、二を争う国家重点大学。 「清華古月堂」。清の道光帝が建てたもので、清華園西院の一角にある。総建築面積は 70m2で、建築当初は書斎専用であった。その後、住居として使っていた。現在は大学の総務部門としているとのこと。 館内には素晴らしい作品があったがほとんど通過して玉器の販売スペースに案内された。だいたいここで30分くらいの買い物時間。係員の方はとても親切で今まで詳しく聞けなかった玉について説明してくれた。旅友のSさんがターゲットにされたが何とか逃げ切ったのであったしかし興味の無い方には苦痛のようであったがこれも低料金ツアーの理由。何も購入しなくても最後まで親切に見送りまでしてくれたのであった。この展示室はこの日は写真撮影禁止であったが下記の如き作品が販売されていた。 【http://tom.o.oo7.jp/tabi/si1/si1-7.html】 より様々な掛け軸も。そして色つき山水画か?そして今回の旅行で気がついたのは、中国では「google検索」 が使えないこと。更に「googleマップ」も使用不可。旅行前に今回のツアーで訪ねる場所そして散策したい所を事前にチェックマークを入れて置いたが、中国ではそのマークが全て消えており、GPS機能もかなりズレた場所を表示する状況に。 そのほかYoutubeやWikipediaもアクセス出来ない模様。いろいろと中国からの規制や検閲が多いため、google側から自ら撤退した様であるが。 数々の国を訪ねたが、今までこの様に「google検索」 や 「googleマップ」が使用出来ないのは初めての事なのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.13

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その4・始皇帝兵馬俑博物館へ-3/3)

そして次に兵馬俑2号坑へ。2号坑は1976年、1号坑から北東へ20mほど離れたところで発見された。1号坑の補助をおこなう秦軍の左軍(歩兵や車兵それに騎兵などが主)。兵馬俑の数は約1300体。さまざまな役職の兵傭が展示されていて、間近で見ることができたのであった。形はL字を逆さにした差し金形で、東西96m、南北84m。面積6000m2と、1号坑の半分弱の大きさ。89台の戦車、472の馬俑、900以上の兵士俑が埋まっているといわれている。屋根の丸太を外しただけで、未発掘の場所が多く残っていた。車輪の姿が確認出来た。1 号、 2 号、 3 号兵馬俑坑に合わせて戰車が 130 両余りあると。戰車は全部木で造ったため、出土された時に朽ちてしまった状態で、痕跡しか殘っていない。その形は、二つの車輪に 1 本の轅 ( ながえ ) 、四頭陶馬をつなぐものである。車体は長方形を呈して、幅 1.4m、前後の長さ 1.2mである。その 周辺には、高さ 40cm 、窓格子の上ような柵が囲まれて、後ろに出入り の門扉が一つ、車輪が1.35mの高さである。戰車は全体が漆塗りされているが、あるものに絵や模樣が見えている。実用な戰車と同じように車馬具が備わっていると。 井戸の跡。二号坑配置案内図。瓦礫の如くに発掘されたままの場所も。まだ発掘途中の兵馬俑がバラバラになって土に埋まっているのであった。頭のない騎馬の姿も。まだまだ未発掘の場所が残っていた。こちらにも。調査用の梯子も架かっていた。「秦俑坑出土的典型文物」 展示コーナー。 2号坑から出土した跪射俑。右足を跪き、左足を立て膝にして遠射兵器である弩(いしゆみ)を構えている姿で、高さ1.2m。 後ろ側から。 くるぶしまでの浅めの麻靴をはいており、右足の靴裏が外側に表れている。 靴裏には滑り止めが施されている。重心をかけるかかと部分やつま先に突起が多く、 土踏まず部分には突起が少ない。ここまで表現している事に感動!! 弓矢を持った姿を図書館から借りた本より転載。 中級軍吏俑。中級軍吏俑は頭に「双板長冠」をかぶり、鎧甲をかけている。鎧甲の形として、上半身の前だけ守る彩色の縁どりがついた前胸甲と甲片がかなり大きく彩色の縁どりがついた辺甲という 2 種類があると。手に剣を持ちながら威嚴に立っているのだと。穏やかな顔。 高級軍吏俑。 後ろ側から。位(くらい)は頭の冠を見ればわかるという。2号坑から出土した「英姿颯爽的騎兵俑」。英姿颯爽的騎兵俑とは「さっそうとした勇姿の騎兵俑」の意。兵俑の身長は1.8m,陶馬の高さは1.72m,長さは2.03m。 馬には鞍があるが,鐙(あぶみ:馬の鞍の両側に吊し,乗馬する時に足をかけるもの)は無い。4人の騎兵と4頭の馬が1組の状態で出土し,全て東を向いていたと。2号坑から1997年に出土した「訓練有素的立射俑」。手には弩級を持ち、矢をつがえて攻撃命令を待つ兵士の姿。元来、矢入れを背負っていたものと思われる。半身に構え、上からみた時に足をL字型に開く姿勢は、命中精度を高めるのに適したものであると。装備はすね当てをつけ,革製の靴を履いている点を除けば、歩兵俑と同じ服装である。 身長1.78m。この類の陶俑は2号坑から172体出土したとのこと。俑を具に観察すると,様々な服装や格好により身分が区別され,顔立ちや体格は漢をはじめ蒙古や西域など,それぞれの民族的特色を表現していると。 この高度な写実性は,この兵馬俑の特徴の一つと。残念ながら、彩色が多く残っている兵馬俑は展示されていなかった。始皇帝兵馬俑博物館に向かう車中で添乗員の毛さんが彩色兵馬俑の復元写真を見せてくれた。この様に見事な彩色が施されていたとのこと。そして2010年5月18日、中国陝西省西安市が世界に誇る歴史的遺産・兵馬俑で、新たに発見された兵士の俑が3体、下の写真の如く公開されたと。 【http://www.recordchina.co.jp/b42309-s0-c40.html】より銅車馬館(どうしゃばかん)を訪ねる。世界遺産のシンボルマーク。館内。銅車馬館の案内が記載されているのであろうか?1980年暮、始皇帝陵の西側20m、地表から 7.8mの深さで2台の彩飾された大型の銅車馬が発見された。この2台の車は大きな木槨の中に置かれていたが、2,000年余りの間に、木槨は腐朽して陪葬坑も自然に陥没した.その際、2台の車も 粉々に破壊されたと。修復は3,000点におよぶ破片の為もあり8年近く要し、1988年にやっと元の様相に復元され、展示されることになったのだ。1号銅車馬は、先導車。4頭立て2輪馬車に御者が直立し、馬車には傘が立つ。 銅車馬は秦始皇の御用車を模造したもので、秦始皇陵の陪葬品の一つである。サイズは1号車は全長2.25m、全高1.52m、実際の車馬の1/2とのこと。1号銅車馬は、立車といい、車体の右には盾と鞭、前には弩と矢が掛けられている。車上には1本の傘が立てられ、傘の下には高さ91センチの銅御者1体が手綱を引いて立つ。 人、馬、車すべてが青銅で模造されており、大量の金銀装飾が施され、生き生きとしている。秦代の高度な冶金鋳造、装飾工芸技術などには、目を見張るものがある。2台共双輪で、四頭の馬で曳かれている。今までに発見された同じタイプ車馬では最大で,最高級で 、貴重な歴史資料であると。 2号車は全長3.17m、全高1.6mで、これも実際の車馬の1/2とのこと。2号銅車馬は、安車または轀輬車といい、始皇帝が乗るための車で正座した御者1体が手綱を引いていた。車体のドーム式の屋根と四囲の壁には変形龍鳳巻雲紋と雲気紋が描かれていると。後ろからも。御者の背中には長剣が。そして2号銅車馬。輿のなかに寝そべって乗ることのできる2号銅車馬は、壁の内外面と天井の内面に龍と思われる文様がびっしりと描かれていると。正面から人の少ない瞬間に。壁には小窓が三方に。安全上、大きく出来ないのであろうが、それにしても小さ過ぎて夏は極めて暑く辛そうなのであったが。後ろが出入口なのであろう。出入口は閉まっており、内部は残念ながら確認出来なかった。銅車馬は、警護用武器として弩弓と矢を備えていたと。その矢は、一部が別に展示されていた。2号銅車馬の各部分の成文分析表。銅車馬の製造工程一覧表。銅車馬館を出ると再び黄梅(おうばい)の花が。黄色い花が梅に似ていることと、咲く時期が同じことからこの名前になったが本来、梅とは関係なく、ジャスミンの仲間。垂れさがる細長いツル状の枝に花が咲いていた。 中国では、旧正月(2月)頃に咲き出すので「迎春花(げいしゅんか)」と呼ばれると。秦皇大劇院と書かれた楕円形の建物。 公園の円形噴水?には、勢いよく岩山を駆け上る6頭?の馬の姿が。正面から。第1発見者の楊さん?の土産店に立ち寄る。本を購入すると本へのサインと記念撮影が出来るようだ。しかし第1発見者を名乗る楊さんは何人もいるのだとネットより。以前にNHKドキュメントの”アナザーズストーリーズ/運命の分岐点”に出ていた第1発見者の楊さんと顔は異なり、年齢もかなり若い方が座っていたのであったが?息子さんなのであろうかとも。 大小様々な大きさの兵馬俑の土産物が販売されていた。本物の兵馬俑と同じ土、製法で作ったあると売り込みも激しかった。 ・・・つづく・・・

2018.03.12

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その3・始皇帝兵馬俑博物館へ-2/3)

兵馬俑坑1号坑の見学を更に続ける。1974年、井戸掘りをしていた農民が兵馬俑のかけらを偶然発見した場所がここ1番の場所と。兵馬俑の最前列。主鋒の前方部隊は、歩兵で3列で見事に整列。これだけでも大変な数。多くの歩兵俑の姿。髷を高々と結い上げ、立派な髭をたくわえた戦士。右前合わせの上着を革帯で留めていた。歩きやすいように丈の短いズボンと脚絆を着用。兵士俑の横顔のアップ。頭と胴体は別々に製作され、頭を上から差し込む構造となっていると。 シャッターを押し続けました。入口方面の上段(白い台形の上辺)が一般見学フロアー。その下(台形の底辺)は特別な記念撮影用フロワーであるようだ。南側展望通路から。 最前列の武士俑と、その後方の光景。史記や漢書など、数々の歴史書に秦の始皇帝陵の存在は記されていたが、数々の動乱などにより、存在そのものが長い間忘れ去られていたのであった。兵馬俑坑入口?部分には7本の柱と土壁、そしてその上部に丸太が並べられた場所が。兵馬俑の上部は巨大で強靭な梁と棚木の屋根で支えられ、屋根の上にはむしろを敷いて、土の層を被せたのだと。そしてそれが朽ちて落下し、俑を破壊して倒してしまったと。凹みは梁の載った跡と。横顔を再び。様々な表情はいつまでも見つめていたいのであったが。ここは発掘後に埋め戻し養生している場所か?1号坑では今も発掘が行われており、補修された像は展示待ちとなってここ修復ヤードに保管中。顔や掌、そして足下はビニール袋で養生中。顔の部分をズームで。自分の居た場所に戻り出番を待つ俑。破片をジグソーパズルの如くつなぎ合わせ、帯で固定している姿も。修復員の姿が。頭部の修復の途中であろうか。騎馬の姿も。多くの武士俑(兵士俑、歩兵俑)が修復中であった。それぞれの庸には管理番号のTAGが付けられていた。右腕の先端の復旧を待つ多くの俑。ガードマンの姿も。兵馬俑1号坑全景を西側から。そして1号坑の見学を終え屋外に。窓の外側には騎馬をあやつる兵士の姿が。オウバイ(黄梅)の花が満開中。次に3号坑の見学へ向かう。3号坑は1号坑の北側西端に約25m離れ,2号坑からは西に120m程のところに位置し、兵馬俑で既に発見された3つの坑(穴)のうち、最も小さいものがこの第3号坑。馬4頭立て,兵俑4体の戦車が出土。 総面積は500平方m程度, 戦車の南北の両脇にはそれぞれ小部屋があり、小部屋の中には軍の幕僚や警備部隊と思しき兵俑が64体存在していると。ここでは11体×2列の兵俑が発掘され,鹿の角や動物の骨も出土している。 当時,鹿は「純霊の物」という扱いを受けていて、政治や軍事戦略などの策定手段の一つとして祈祷が用いられていたことから、この小部屋は軍幕の祭祀や祈祷の場所であったと考えられていると。兵傭が壊れ、ここでも瓦礫の如くに横たわっていた。頭部のない多くの兵傭。頭部のないまま横たわる兵傭の姿。軍馬が4頭並んでいたが、これは秦軍の当時の戦車。4頭の騎馬。別の角度から。 ・・・つづく・・・

2018.03.11

コメント(0)

-

中国・西安を訪ねる(その2・始皇帝兵馬俑博物館へ-1/3)

翌朝は小雨の中、ホテルで大きな傘を借り、ホテル周辺の散歩に出かける。早朝のホテル入口。時間は7:50。 中国では近年、毎年のようにスマホアプリを活用した超便利な社会システムが生まれている。政府の後押しがその社会システムを加速させている。その一つとして、大注目なのが、都市部を中心に昨年から大流行の「シェア自転車」だ。現在、「シェア自転車」には数社が乱立した状態で、洗練されたデザインで特に注目なのがMOBIKE(摩拝単車)。手続は全てスマホで簡単に済ませることができるのだと。しかし乱立状態で、使用されないものが市内に大量に放置されており、「ゴミ化」していると添乗員の毛さんから。会社毎に自転車の色が異なるとも。地下鉄1号線駅「通化門」入口。西安の地下鉄は全部で15路線が計画されており、そのうち1号線と2号線、3号線が営業運転中併せて全ての線で延長工事中とのこと。古くからの電気製品商店街は開店前で一面にブルーシートが。「西北国際茶城茶叶茶具批犮中心」。製茶の姿のモニュメント。右から茶摘み、乾燥そして茶の手揉みの姿。私が幼い頃、我が実家でも両親が自宅用のお茶を手揉みで作っていた事を懐かしく想いだしたのであった。『茶経』(ちゃきょう 茶經)は、8世紀頃中国・唐の陸羽(733~804)によって著された書物。当時の茶に関する知識を網羅しているのだと。茶に関する最古の典籍であり、760年前後に撰述されたものと考えられている。ここで取扱っている茶は、団茶(紅茶または緑茶を蒸して型に入れ、干し固めた茶)であり、現代日本で飲用されている煎茶や抹茶ではない。その内容には、単なる喫茶法を超え、茶道に至る精神性を垣間見ることができるのだと。 お茶を楽しむ陸羽夫妻。出来あがった茶をラクダ(駱駝)に乗せシルクロードを運ぶ姿。 雨除け屋根を付けたバイクに乗った母子の姿。そして9:00にホテルを出発し兵馬俑坑に向かう。今回は14人のツアーでバスの席はガラガラ。高層アパートが車窓から。そして早速、現地ツアーガイドの毛さんから中国の王朝の歴史講義が。高速道路料金所。兵马俑收费站(兵馬俑料金所)を通過。ETCの文字も確認出来た。そして始皇帝兵馬俑博物館の駐車場に到着。始皇帝兵馬俑博物館の配置案内図。始皇帝の絶大な権力を象徴する遺産。地下に埋められていた推定8000体と言われる実物大の兵士、馬、戦車の陶俑。これらが発見されたのは1974年。「20世紀最大の発見」といわれる兵馬俑は、当地の農民が井戸を掘り起こそうとした際、その一部が偶然に発見されたのであった。これが後の一号坑の一部で、その後、関係機関による調査を経て二号坑、三号坑と発掘が続き、2000年には秦始皇帝陵の六号坑から8体の文官俑が、同年夏には秦始皇帝陵の東北部で青銅製の鶴、白鳥、雁などが配された七号坑(水鳥坑)が発見されたのだ。始皇帝兵馬俑博物館前に建つ秦の始皇帝像。冠の上に「冕板(べんかん)」という木の板を乗せて立つ始皇帝。冕板前後の端には真珠、珊瑚、ガラス玉を糸で通した旒(りゅう)を垂らしたのだと。旒の数は身分により異なり、皇帝の冕冠は前後に十二旒、計二十四旒である。秦始皇帝の陵(墓)とその周辺にある兵馬俑坑はユネスコの世界遺産(文化遺産)に1987年登録された。「秦始皇帝陵博物院」 と刻まれた石碑。そして円の上部には「秦」の文字がくずして表現されていた。「秦始皇帝陵博物院」 は「秦始皇帝兵馬俑博物館」と「秦始皇帝陵(遺跡公園)」との2つの部分からなっているのだ。秦始皇兵馬俑博物館入場口の前を通り遊客中心(ツーリストセンター)へ。センター内には各種言語の案内書が。そして毛さんが買ってきてくれた秦始皇帝陵博物院と書かれた入場チケットを受領。秦始皇兵馬俑博物館入場口を望む。 「秦始皇兵馬俑博物館」の文字が。 そして始皇帝兵馬俑博物館の入口までの電気カートに乗り向かう。始皇帝兵馬俑博物館の第1号坑。入口から入ると荷物検査が。そして兵馬俑坑第1号坑が目の前に。兵馬俑坑第1号坑は東西230m、南北62mの中に兵士俑8,000体、馬俑600体が埋葬されているが、発掘数は1,000体程度で、巨大なド-ム内では現在も発掘作業が続けられ、気の遠くなる様な修復作業を経て年々陶俑の数は増えており、秦の強大な軍陣が明らかになっているとのこと。11の壁に仕切られ、東を向いて3列横隊の兵士はこの前衛部隊である。また11の空間には38列の兵俑が縦隊に整然と並び、右翼部隊、左翼部隊、後衛部隊になっている。俑達の平均身長は、およそ180cmであると。ズラリと整列する傭(殉死者のかわりに埋葬した人形)の軍隊。底は地面から4.5メートルから6.5メートルまであると。10メートルの土壁が2.5メートル間隔で建設され、9つの巡回廊下を形成。 軍隊と平行に盛られた土の部分に丸太が渡され、その上に藁と土をかぶせ埋められていた。そのため木が腐るとかぶせていた土が落ちて、傭は粉々に壊れてしまったのだと。 幅3.5mほどの通洞には4列縦隊で兵俑が並んでいた。 兵や馬の表情や衣装はひとつひとつ異なっていた。 兵俑は一体ずつ全て異なっており、その規模と精巧さは恐ろしいほどで驚異的。この日は小雨の為に陽光は差し込んでいなかったが、日が差し込めば表情はさらに吐き生きと感じられたであろうが。 将棋倒しになっている兵士傭。復元されるのを待っているかの如し。戦車100余台、陶馬600体、兵士俑8000体を数えるという。8番に札の場所には戦車があったと。3頭の騎馬の姿も。この馬庸は鞍やアブミを着けていないが、交代用の予備馬なのであろうか。見学通路を反時計回りに進む。すべての人物は、顔の特徴や表情、服装、髪型、身振りが異なり、その当時の軍事、文化、経済史の研究に対して豊かで詳しい資料を与えてくれているのだと。上半身は空洞だが下半身は空洞ではないのだと。顔の表情はそれぞれ異なり、身分により服装もまちまちでだが、共通しているのは、いずれも手に武器を握っていること。一部の俑にはまだ色彩が残っていたと。馬の高さは1.5メートルで西域の大宛の馬に似て、足が速いと。頭の無い俑も所々に。兵馬俑はこの場所の付近の粘土を材料にして、彫刻などの手法を施し、最後に窯に入れて焼いて作られたと。殉死制度のあった時代に人間に代わって陶製の人形を殉死品とすることから、人類文明の進歩を窺うことが出来るのだと。騎馬をズームで。たてがみは前端を左右に分けているほかは短く刈り揃えている。馬が耳を前に向けているのは機嫌のいい時なのだと、昔大学の体育実技で乗馬を学んだ時に助手の先輩から聞いた記憶があるがこの騎馬も機嫌が良い姿なのであろうか。 ・・・つづく・・・

2018.03.10

コメント(2)

-

中国・西安を訪ねる(その1・上海経由西安へ)

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク3/5(月)から3泊4日にて「シルクロードの起点 歴史深き古都 西安4日間」の旅に、いつもの旅友Sさんと行って来ました。西安はシルクロードの東の起点として栄えた都市で、旧名は長安。紀元前1100年ごろから約2000年の間に、秦、前漢、西晋、西魏など11王朝の都となった。紀元前3世紀には、秦の始皇帝が万里の長城や壮大な墓を残し、墓を守る兵馬俑は西安最大の歴史遺産となっている。現在の市街地を含む広大な地域に大興城の都が造営されたのは、6世紀末に隋が興ったころで、続く唐の時代に太宗が「貞観の治」によって帝国の基礎を固めた。玄宗皇帝の開元年間には、李白、杜甫といった詩人を輩出したことでも名高い。10世紀初頭に唐が滅亡して以降、首都に返り咲くことはなかったが、現在も中国西北部の政治経済の中心となっている都市。事前に図書館で本を借り、事前学習するも完読に至らず出発。 今回は4日間ですので、やや小さいトランクを妻から借り、リュックと共に。今回もSさんの愛車で羽田空港へ。9時に我が家で拾って頂き、横浜新道へ。横浜新道から東京湾岸道路へ。前方に横浜ベイブリッジ。ベイブリッジを順調に渡る。そしてSさんが予約していてくれた駐車場に自宅から40分の9:40前に到着。このマイクロバスで羽田空港国際線ターミナルへ。今回のツアーは阪急交通社(trapics)のツアー。受付で説明を受けeチケットを受領し、チェックイン開始の時間待ち。 羽田国際線ターミナルを暫し散策。4階 江戸小路 江戸舞台には何の飾りも無し。雛祭りも終わって片づけてしまったのであろうか?江戸小路。江戸舞台の左側に歌舞伎演技場風の店舗が並ぶ。折しも獅子舞の集団が。獅子舞とは神楽の一種。元々は家のお祓いをするなど場を清めたりするための舞で、あわせてその場に立ち会った人も獅子に頭を噛んでもらうことで良いことが起きる、縁起が良いとされているのです。旅友のSさんも頭を噛んでもらいました。江戸時代、旅の始発点は日本橋。その日本橋が装いも新たに羽田空港に設置されている。まさに旅立ちは昔も今も日本橋。総檜(そうひのき)づくりの「はねだ日本橋」が羽田で旅行者の出発を待っているのです。反対側の日本橋への階段周辺には桜が満開。「ずんだ茶寮」 で一休み。「ずんだ」のさわやかな美味しさを味わえる大好評の「ずんだシェイク」を楽しむ。 そして小さな「天むす」も。 5階「お祭り広場」。お祭り広場ステージにて曲芸のパフォーマンスを楽しむ。口で支えた棒の先に茶碗を立てる"五階茶碗顎"などの日本古来の太神楽曲芸も鑑賞。大変縁起の良いものだといわれている「傘回し」に子供も挑戦。我々も「紙テープ立て」をしばし体験。そして中国通貨・元への両替も行い、チェックイン後、出国手続きを無事完了し出発ゲートへ。この日は上海空港・『虹橋(ホンチャオ)国際空港』で乗り継ぐ西安へのフライト。 13:30発の上海航空と中国東方航空のコードシェア便(共同運航便)。 エアバスA-300便、後方窓側A席を確保。 定刻に出発し、最初の機内食。時間は15:15。そしてひたすら雲の上を飛び、霞いやスモッグ?のかかった上海上空に。機窓から「黄浦江」が見えた。巨大な住宅団地。中層のアパート群。虹橋(ホンチャオ)国際空港に到着。時間は17:03。タラップを使い飛行機を降りる。 バスにてターミナルビルへ。 入国カウンターを無事通過。10本の指の指紋を採られる。 入国審査時の外国人の指紋採取は日本も2007年から導入しているのだ。 ターミナルビル内を移動。 印鑑の如き、いや時計の如きモニュメント。荷物を受け取り到着ロビーへ。虹橋(ホンチャオ)国際空港は第1ターミナル(1号航站楼)と第2ターミナル(2号航站楼)に分かれており、春秋航空を除く全ての国内線は第2ターミナルから出発。 現地案内の女性に出迎えられれ第2ターミナルへ地下鉄で移動。西安へのフライトは19:55発中国東方航空・MU2168便。搭乗口が65から62番ゲートに変更となり、あわてて搭乗口へ移動 。エアバス321便・国内便でも機内食が出た。そして西安咸陽国際空港(XI'AN XIANYANG INT'L AIRPORT:XIY)に着陸。時間は21:55過ぎ。荷物の受取り場所には、紅葉した巨大な木の葉の如きモニュメントが。今回の現地添乗員の毛さんに出迎えられツアーバスに乗車しホテルに向かって西安咸陽国際空港を出発。バスの中で、毛さんの自己紹介の後は早速、西安の歴史の学習をスタート。そして中国語も。道路沿いにはこれでもかの勢いでビル群や街路樹がライトアップされていた。そして西安の3連泊のホテルに到着。「金花大酒店(GOLDEN FLOWER,XIAN)」。新城に位置する2 軒のレストランがある 4 つ星のホテル。時間は23:30。ホテルのフロント。我々の部屋は737号室のツイン。想像以上の広さで一安心。洗面所。シャワー室&トイレ。バスタブも付属していたが浅くて・・・・・。そして自宅から持って行った日本酒とインスタント焼きそばでこの日の反省会を2人で。 ・・・つづく・・・

2018.03.09

コメント(1)

-

海外旅行前の農作業

3/5~3/8まで中国・西安に旅行に行って来ました。そして旅行前に、夏野菜の種蒔きとイチゴの苗床の整理を行いました。まずは野菜の種蒔き。今年もネットで種を購入しました。まずはカボチャ。「グリーンジャンボ」。濃黒緑色のハート形で、粉質が強くホクホク美味しいカボチャ 。ポットに一粒ずつ丁寧に。そしてズッキーニ。「ヴェルデ」。濃緑色で光沢のある美しい果実。 いずれもポットに種蒔き。 小玉スイカ。「マダーボール」。糖度の特に高いラグビーボール型小玉スイカ。ナス。「黒」。果実は濃黒紫色でつやがあり美しく、良く揃い秀品率が高い!草勢は極めて強く、長期に渡って収穫でき豊産性品種とのこと。「泉州水なす」も。大阪府の泉南地区で栽培されていた在来品種で、今では大阪産野菜といえば泉州水なすとイメージする人は多い。アクが少なく、水分を多く含み、ほのかな甘みがある。 生で食べることができる全国的に珍しいなす。 こちらはポットに二粒ずつ。ピーマン。「グリーン500」。光沢ある鮮緑色果は豊満良果で多収!肉厚で柔らかな果肉は食味極上と。万願寺トウガラシ。そして種を蒔いたポットはビニトンの中に入れ発芽を待ちます。 そして苺の苗には、多くの雑草が冬の寒さにもかかわらず。イチゴの葉もかなり冬の寒さで茶に変わっていました。丁寧に除草し、過リン酸石灰を施肥しました。過リン酸石灰〈過石)は、リン酸分のうち、水溶性リン酸を多く含んでいる。そのため速効性で、定植後の根の張りを促進させる効果があるのです。イチゴ栽培には窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)、その他の要素(Ca、Mgなど)をバランスよく与える必要があります。特に、実の付きをよくしたり味をよくしたりするには、リン酸が必要なのです。 丁寧に土寄せして、水をたっぷりかけました。そしてジャガイモの植え付けも行いました。こちらも種イモをネットで購入。 種イモは2種類、毎年同じものを栽培しています。「シンシア」 。フランス生まれの品種を北海道で育んだじゃがいも『シンシア』。 目が浅く、たまご型でつるりとキレイな形。 煮くずれしにくく、どんなお料理にもよくあいます。 風味は他の品種にくらべて“濃厚”。粘性も強め。 そして「インカノめざめ」 。アンデスで、晴れのお祭りにしか食べられなかった高級ジャガイモ「ソラナムフレファ」種を日本向けに改良したじゃがいも。栗かさつまいものような風味と、じゃがいもとは思えない鮮やかな黄色が特徴的。大きな種イモは2分割し切り目に灰を漬けました。 そして約25cm間隔に植え付け。 イモの中間に化成肥料と発酵鶏糞を施肥。そして丁寧に土を被せて完了。そしてジャガイモから芽が出て来て5~10cm程度に伸びたら、硬くてよい芽を数本残して残りは引き抜きます。通常は2~3本残すのが良いといわれていますが、残す本数は好みでOK。タネイモが動かないようしっかり押さえ、土の下の方で芽を切るようにするのです。 とりあえず海外旅行前の農作業を完了したのです。

2018.03.08

コメント(0)

-

真鶴半島へ

この日(2/26)はお世話になった会社の元上司の方々から、真鶴半島で魚を食べに行こうとお誘いをいただき、指定のJR東海道線の電車に乗り真鶴駅に到着。東海道本線の開通以前は、人車軌道・軽便鉄道の豆相人車鉄道(のちの熱海鉄道)も1896年 -1923年にかけて存在し、この付近に「真鶴駅」を設けていた。1922年 - 1923年にかけては連絡駅でもあったと。昼食の予約は12:30とのことで、4人でバスに乗りまずは真鶴半島散策に向かう。真鶴半島は神奈川県足柄下郡真鶴町にある小さな半島。海岸は高さ20mほどの岸壁が続く。この真鶴半島の先端から、三浦半島の先端を結んだ線から北の海域を相模湾と呼ぶのだと。真鶴半島の地図。真鶴港。遊覧船に乗って、三ツ石を沖合いから眺めることも出来るようであった。バスは海岸線を更に進む。半島の内部に入ってバスを降りる。真鶴町立中川一政美術館。真鶴町に住み現代の文人画家と称された中川一政の長年の成果である絵画や、味わい深い書などが展示されている。ロビーの床は特産の小松石を用いるなど建物自体の設計もシンプルで心地よい。自然公園でもある真鶴半島の海を見渡す一角にあり、そばには原生林もあって、自然散策も楽しめるのだと。 戦時中は伊豆に疎開しその途中、真鶴に魅了されたのだと。美術館の脇の山道を進む。野鳥観察小屋の表示が。山道の階段を進む先輩。そして岬の先端の岩場に到着。この日は風も強くないため、コンクリート製の遊歩道を歩き景色を楽しむ。遠くに熱海のホテル群、街並みも見えた。そして真鶴半島先端の「三ツ石」が姿を現す。真鶴岬(まなづるみさき)と三ツ石(みついし)。かながわの景勝50選(昭和62年版)には「相模湾に突出した真鶴半島の原生林と岬の先端にある三ツ石からは三浦半島、伊豆半島、江の島、大島や初島などの展望がすばらしい」と記されているのだと。神奈川県内では数少ない海から上がる日の出の名所、干潮時には三ツ石まで岩礁づたいに歩いて渡れるのです。この角度からは三ツ石ではなく二ツ石。潮が引くと岩礁が姿を現し、三ツ石までの道が出来るのです。実は中学二年生?の頃、この三ツ石に学友3人で釣りに行き、岩場の先端で磯釣りに熱中。気がついてみると満ち潮になり、海の道が殆ど無くなっていたのです。慌てて腰まで海水に浸かりながら必死の思いで何とか岸に戻る事が出来たのです。「かながわの景勝50選 真鶴岬と三ツ石」と刻まれた石碑。天気が良ければ、真鶴岬からは伊豆七島の島々が見えるのです。説明板が親切に丁寧に書かれていた。 「ケープ真鶴」に立ち寄る。真鶴半島のドライブイン。季節に合わせた小田原・箱根・真鶴・湯河原・熱海のお土産があります。貝を使ったアクセサリーや障害者支援をしている「NPO法人真鶴ひまわりの家」の皆さんが作った商品も人気であるとのこと。「まなづるの御林」の展示コーナー。『相模湾に向かって鶴が羽を広げたようにみえる 真鶴半島の先端に、樹齢350年を超える巨木がところ狭しと生い茂る。真鶴が世界に誇る、日本有数の「魚つき保安林」。「魚つき保安林」とは魚類の繁殖と保護を目的に、伐採を制限または禁止している岸近くの森林。木につく虫・微生物が水中に入ってえさとなり、また水面上に大きな影を落とし、魚類の好む暗所をつくるのだと。この類稀なる神秘の森は、たくさんの魚たちを呼び寄せる。踏みしめる落ち葉の音は、ひとに安らぎを与える。海底から沸きあがるエネルギーは、無数の貝たちの寝床を作る。』と。真鶴半島は「鶴」の姿に似ていると。そして外に出ると、無料のEV(電気自動車)充電スタンドが。真鶴半島 観光案内ボード。 帰路は昼食場所に向けてバス通りを徒歩で下っていく。樹齢300年以上の松やブナ等が生い茂る「原生林」の巨木がそしてそれぞれの枝が太陽の光を浴びられるように見事に配置されていた。自然の逞しさに今更ながら感動しきり。 真鶴道路、真鶴岩海岸が前方に。元気に歩く先輩達。そして海辺まで下る。この日の昼食場所の店に到着。時間は12:30。「おさかな三昧の店 しょうとく丸」この日は海の見える2Fの広い和室を我々だけで独占。 そして地元でとれたピチピチの地魚や活魚、貝類の特製の舟盛りが目の前に。丁寧に魚、貝の名前が添えられていた。 伊勢えびやあわびの刺身がトッピングされた豪華舟盛り会席。「ホウボウ」の一夜干しの焼き物。ホウボウというと、何と言っても汁物。焼き魚としては余り一般的では無いが、なかなか美味なのであった。巨大な金目鯛の煮付けを4人で仲良く。目玉のまわりは、トロトロ、モッチリした食感で酒の肴にぴったりの美味。カレーの煮付けも。 最後に伊勢エビ入りの味噌汁でご飯を楽しんだのです。ビール、日本酒で酔いも廻り大満足。大いに話も盛り上がったのであった。店を出ると前の岩場に磯釣りの人の姿が。 そして店の前からバスに乗り真鶴駅へ。そして真鶴駅から上野東京ラインに乗り、お互いの健康、再会を約束して帰路についたのです。

2018.03.07

コメント(0)

-

大雄山最乗寺へ(その2)

大雄山最乗寺の奥の院を目指して進むと十一面観世音菩薩像が。 道了尊の化身とされる十一面観世音菩薩像。天狗化身像。御真殿の近くに白狐に乗った道了尊の像が。火焔を背負い,右手に降魔の輪杖を持ち,左手に縛魔の剛縄を握り,烏天狗の顔を持って白狐の上に乗り,雲に乗って飛んでいる姿。山中に身を隠された時の道了大薩埵の姿なのだと。奥の院への急な長い階段が目の前に。奥の院に登る階段はかなりキツかった。その階段中程の両脇には我々を叱咤激励するように大天狗、小天狗が立っていた。こちらは両方とも修験者風。山中で出会う天狗は結構リアル。数えるとこの階段だけで216段、中間踊り場なし。鬱蒼とした老杉に囲れた階段を登りきると、御本地十一面観世音菩薩(当山守護道了大薩の御本地)が奉安されている奥の院「道了堂」に到着。大雄山のもっとも高い所に位置するが沢山の参詣者がこの階段を登りお参りに来るのだと。 奥の院にも寺務所があった。しばらく近くのベンチで呼吸を整えた後に下山開始。下りに再び階段の数を確認してみた。奥の院(216段)⇒黒い大天狗小天狗 (17段)⇒(2段) ⇒道の真ん中に鎮座する岩 (2段)⇒(40段)⇒(60段)⇒(11段)⇒御真殿と三面大黒殿との分かれ道 ⇒御真殿 (77段)⇒結界門⇒・・・・・・。「三面殿」三面殿には、箱根の清水の神様(箱根明神)、矢倉沢の燃料の神様(矢倉明神)、飯澤のお米の神様(飯澤明神)の三神の姿を一躰に刻んだ福徳円満の尊像が祀られていると。堂内右隅には小槌があり、触れば金運の御利益があると。三面殿の前には、子供を抱えている「子育ての狛犬」が安置されていた。 母犬が子犬をお腹の下に入れて乳を飲ませているもので全国でも珍しいと。この狛犬は、数百年前に祀られたもので、不思議にも参拝者の悪魔を退いてくれると。納札所前の手水場で心静かに佇む観音様。「納札所」。結界門手前の左手の77段のこの石段を登ると、御真殿( 妙覚宝殿 ( みょうがくほうでん ) 。「結界門」 を内側から。結界門よりこちら側は道了大薩の浄域とされる。結界門の先には御供橋(ごくうばし)・圓通橋(えんつうばし)があり、中央に御供橋、両脇に圓通橋が並行している。御供橋は白装束を身にまとった修行僧が道了様へのお供えをする時に使用する為の橋で、普段は通行する事ができないようになっている。この橋は、「かながわ橋 100選」の一つに数えられていると。「結界門」正面。結界門の両脇には、この先の聖地を護る二体の天狗の像が。左側には「烏天狗」。 左手に巻物を持ち、右手には天狗のうちわ。知恵と神通力を持っているのだと。向かって右側には「鼻高天狗」の像。結界門を振り返る。再び開山堂から最乗寺境内を見る。「白雲閣」の入口の柱には、青い文字で「総受付」と書かれていた。御朱印「道了尊 大雄山」を頂きました。瑠璃門横の壁に取り付けられていた扁額。瑠璃門を再び潜り三門に向かう。正面には神奈川県鳶工業組合会の慰霊碑が立っていた。杉の並木の中、参道を下ってい行くと右手に「相性橋」が。 「座禅石」 。600年以上の昔、大雄山最乗寺御開山了庵慧明禅師がこの石の上で坐禅をしていた時、観世音菩薩が表われこの地にお寺を建てなさいと啓示を受けられた場所であると。正面に三門が。2003年に落慶。2010年の御開山了庵慧明禅師六百回大遠忌に向けて建てられた。楼上には放光菩薩として地蔵菩薩と観音菩薩の二菩薩、十六羅漢像と四天王像を配しているそうで、これは能登から引っ越した鶴見の總持寺と同様とのこと。三門を階段下から振り返る。大雄川を渡る「回運橋」。江戸時代には円通橋で、移転前の道了宮への参道になっていた。 左手に「大慈院」。道了尊売店で遅い昼食。店内の壁には大きな天狗面が。味噌田楽を楽しむ。とろろ蕎麦を注文。扇の形の天狗せんべいをいただく。サクサクと軽い食感でおいしかったので土産に購入。そして車に乗り坂を更に下り仁王門横で停車。「大雄山 最乗寺道 道了大薩埵」と刻まれた石柱。大雄山最乗寺を開山した了庵慧明禅師は 「道了大薩埵(どうりょうだいさった)=道了尊」と呼ばれたのだと。「仁王門」。参道の3丁目に位置する、朱色の門「東海法窟」の額と「最乗寺専門僧堂」と書かれた聯れんを掲げてあり、阿吽の金剛力士像が安置されていた。「東海法窟」と書かれた扁額。阿形仁王像。吽形仁王像。いずれも顔の表情に何となく厳しさが足りないと感じたのであったが・・・・。 仁王門前の寒椿も可憐な花を。そして帰路に。小田原厚木道路を利用して二宮のOさんを送り、西湘バイパスを利用して茅ヶ崎のSさん宅へ。途中茅ヶ崎駅の南口前を通過。駅前広場にあるオブジェ。9時・12時・15時・18時になると音楽が鳴り、オブジェが左右に揺れると。そしてSさん宅で自分の車に乗り換え、安全に注意しながら自宅に戻ったのであった。 ・・・END・・・

2018.03.06

コメント(0)

-

大雄山最乗寺へ(その1)

松田・寄のロウバイ園を楽しんだ後は、南足柄市にある曹洞宗大雄山最乗寺を目指す。道了尊仁王門を左手に見ながら更に坂を上っていく。大雄山最乗寺は初夏のあじさいや秋の紅葉なども美しく四季を通じて楽しめる場所。仁王門から境内へ続く参道は「あじさい参道」と言われるほどあじさいが続く絶景。約3kmの道を10,000株のあじさいの花が埋め尽くすのだと。 そして奥の駐車場に車を駐め大雄山最乗寺巡りの開始。参道の両側には苔むした歴史を感じさせる石碑が並んでいた。本堂に向かって参道階段を上っていく。参道沿いには多くの杉の巨木が。この杉林は最乗寺境内を囲むように、約17万本もの大植林地となっており、境内の約26haが県の天然記念物の杉林になっているのだと。最大のものは幹周が7mほどあるとされており、樹高は45mとのこと。寄進された巨大な石灯籠が並ぶ。大木の幹の上の方から「トントン・・トントン・・」の音が。アオゲラの雄ではないかと旅友のSさんから。頭頂部の赤い鮮やかなラインがズームで確認出来た。アオゲラは日本固有種で、日本を代表する啄木鳥(きつつき)。瑠璃門(るりもん)への階段を上る。ここ瑠璃門手前の階段の紅葉が人気のフォトスポットとのこと。石段を登った先には、「瑠璃門」(右)と「碧落門(へきらくもん)」(左)という名が付いた二つの入口門があった。下の写真は「瑠璃門」。「瑠璃門」には白雲閣、衆寮、僧堂に続く回廊が巡らされており禅寺らしい景観を造っていた。璃門を潜ると最乗寺本堂境内が拡がっていた。山号は大雄山。曹洞宗の寺院。応永元年(1394年)了庵慧明により開山された600年以上の歴史をもつ古刹。創建の際に貢献したといわれる妙覚道了が、寺を守護するため天狗となって山中に身を隠したという伝説から道了尊ともよばれる。曹洞宗では福井県の永平寺、横浜市の総持寺に次ぐ格式の寺院とされる。正面に「書院」。右には「白雲閣」。寺の総受付で御朱印もここで頂けた。大雄山最乗寺全景 案内板。境内中央部に「光明亭」と名付けられた東屋が池の上に。左側にあるのが「僧堂」。その手前左に「光明軒」そして大香炉、巨大な時計台が並んでいた。境内からの「碧落門(へきらくもん)」。「本堂(護国堂)」。昭和を代表する仏教建築家、伊東忠太設計で1954年(昭和29年)落成。本堂前両側には見事な枝垂れ桜が。間口15間、奥行き12間。御本尊は釈迦牟尼仏、脇侍に文殊・普賢両菩薩を祀り、日夜国土安穏が祈念され、朝晩の勤行や当山山主が修行僧に対しての説法の場。本堂手前の巨大な灯籠。その後ろに枝垂れ桜。最乗寺本堂、「護国殿(ごこくでん)」と書かれた扁額。本堂内部。本堂内部の広さはおよそ300畳あるのだと。美しい装飾に魅了されたのであった。照明器具も本堂としてはやや違和感があるが、味のあるデザイン。真下から。御本尊の釈迦牟尼仏。本堂隣の「開山堂」。本堂前の「鐘鼓楼」。「鐘鼓楼」をズームで。「開山堂(金剛壽院)」を正面から。昭和36年再建。開祖了庵慧明禅師尊像等、歴代住持霊牌を祀る。本堂と共に昭和の総檜造りの名建築である。「金剛水堂」。当山開創の時、道了様が自ら井戸を掘り、土中から鉄印を得たが、これが当山重宝の御金印おかのいんである。その跡から霊泉(金剛水)が湧出、以来600年、この霊泉を飲むものの諸病を癒していると、伝えられていると。「鐘楼」。鐘楼は,銅版の瓦葺で上重は四手先組物,軒は扇垂木で竜の彫刻が。下重は二手先組物,軒は二軒繁垂木。柱の周囲の彫刻も見事。多宝塔の下の斜面にも苔むした多くの石碑が。不動堂の下に「洗心の滝」が。 「大天狗 小天狗 御大尊像」と刻まれた石碑。最乗寺と天狗の関係は寺の建立の歴史に由来。1394年、了庵慧明(りょうあんえみょう)という僧が最乗寺を開山した際に、了庵の弟子の道了が寺を守るために天狗に変身したという伝説があるのだと。境内の各門には天狗の像がそれぞれ祀られていた。「多宝塔」手水舎。「多宝塔」への階段を上がる。「多宝塔」。南足柄市指定重要文化財。多宝塔は、方形層上円形木造二重の塔で、江戸時代末の文久3年(1863年)に建立。高欄のない縁をめぐらし、中央は間桟唐戸、脇は間連子窓。曹洞宗の寺院としては珍しく、内部に多宝如来を祀った厨子が安置されていると。離れてズームで多宝塔上部を。見事な高欄と四手先組物。 「不動堂」。本尊清瀧不動尊ほんぞんきよたきふどうそん、両脇に天祐不動明王てんゆうふどうみょうおう・愛染明王あいぜんみょうおうを祀る。関東三十六不動の第二番の札所。圓通橋から不動堂を望むと明神ヶ岳山麓から湧水を引いた「洗心之滝」を仰ぐことが出きると。ここにも湧清水が流れていた。「御真殿(妙覚宝殿みょうがくほうでん)」。当山守護妙覚道了大薩をご本尊に大天狗・小天狗が両脇侍として祀られている。朝晩の祈祷から日中の特別祈祷が、修行される道場。御真殿脇に朱に彩られた「羽団扇(はうちわ)」と奉納された大小の高下駄が。ここ最乗寺の祭神は、道了尊と言う天狗様なので、寺紋の「羽団扇」がいたるところに見られたのであった。 天狗の履き物は、高下駄だが、下駄は左右一対そろって役割をなすところから、夫婦和合の信仰がうまれ、奉納者が後を絶たないのだと。 天狗の下駄は普通は一本歯、ここでは何故か、二本歯。一本歯の下駄は山道を歩くための下駄であり、山の中で修行する僧侶や山伏などの修験者が主に用いたと。このことが由来となって天狗が履いていたとされ、「天狗下駄」とも呼ばれるのであるが。 世界一大きい重さ1000貫 、3.8トンという巨大な鉄の下駄(和合下駄) であると。3.8トンの一本歯は安定性が悪くて危険であるから二本歯なのであろうか?同様に小さな下駄も、一本歯は不安定で戻すのに手間がかかる?何故か気になるのであった。 ・・・つづく・・・

2018.03.05

コメント(0)

-

松田町・寄(やどりき)・ロウバイ園に寄る

松田の西平畑公園 の桜を楽しんだ後は臨時駐車場に徒歩で戻り、寄(やどりき)にあるロウバイ園を訪ねる。 今年も「第7回 松田町 寄 ロウバイまつり」 が1/13~2/12まで開催され既に終了しているが未だ見頃の株も多々残っているとのネット情報から訪ねる事としたのであった。 ロウバイ(蝋梅)園 に向かい、茶畑の中の坂道を上っていくと小さな駐車場?に到着。早速、車を降り散策開始。しかし案内所、売店等は既にまつりの終了と共にCLOSEDしていた。 「寄ロウバイ園」 案内図。 宇津茂(うつも)地区の南斜面に広がるロウバイ園には、千本以上ものロウバイが植えられている。早春のまだ寒い青空のもと、小さなつぼみをほころばせて黄色い花が咲きだすと、あたりには芳しい香りが漂い始めると。この日も未だ僅かではあるが芳ばしい香りが感じられたのであった。種類はソシンロウバイ(素心蝋梅)。早生種では12月頃に、晩生種でも2月にかけて半透明でにぶいツヤのある黄色く香り高い花がやや下を向いて咲く。ロウバイ属には他に5種があり、いずれも中国に産すると。なお、ウメは寒い時期に開花し、香りが強く、花柄が短く花が枝にまとまってつくといった類似点があるが、バラ目バラ科に属しており系統的には遠縁であるとのこと。 このロウバイ園は、地元住民が平成18年に標高380メートル付近の荒廃農地を整備し、地域振興に寄与しようと寄中学校の3年生が卒業記念として250本のロウバイを植えたのが始まり。平成18年から植樹されたソシンロウバイ(素心蝋梅)は平成25年現在、約1200本を数えるまでになっていると。 鮮やかなとはやや言いがたいですが黄色が山一面に広がっていた。蝋梅の名は、半透明でにぶいツヤのある花びらがまるで蝋細工のようであり、かつ臘月(ろうげつ:旧暦12月)に咲くことにちなむという。 この「臘(ろう)」というのは、辞書によれば、祭祀の名前だそうで、「臘祭(ろうさい)」とも呼ぶと。冬至の後、第三の戌(いぬ)の日に行う祭りで、その年に生じた百物を並べ集めて祖先や神々に供えるもので、この祭がある月だから12月の別名となったとも。ソシンロウバイ(素心蝋梅)の花弁は半透明で蝋細工の質感がある。プラスチックの如しという人もあって、感じ方も年代によって異なるようである。花弁は外側のものは大きく、内側に小さなものがあって、枚数は決まっていないようである。 みやまの里を流れる中津川や自然に囲まれた景色と黄色い花の美しさに他にはない癒しの空間は心洗われる場所。花の中心に紫褐色の斑が入らず透き通るような黄色一色。紫褐色の斑が入らないのが、「素心」の命名の理由とのこと。いつまでも、偽りのない心、飾らない心・「素心」を持ち続けたいが・・・・。 黄色のトンネルの中を進む。開花が進んで来ると花の黄色は少しずつ薄くなって来るのだと。木の傍に寄ってみると、この日も花がふわりと甘く香って来た。この花の香りが梅に似ていることと、半透明で光沢のある花びらがまるでロウ細工のようであることが、ロウバイ(蝋梅)という名前の由来になったのだと。 地名・「寄」は1文字で「やどりき」と読むようですが、地元の老人達は「やどろき」と訛って(なまって)言うのだとか。 この日は風も強く、花粉症の症状が私の鼻に。これにより香りに対する感度はやや薄れていたのか? 山の裾野には、蝋梅の若木も育てられており、まだまだロウバイ園の木の数を増やす計画なのであろう。黄色の鮮やかさが残っている株も。 枝には2cm程の実が付いている株も。 クチナシ(梔子)の実と同じような形と大きさ。木の下に落ちているものを10個近く拾って持ち帰らせて戴きました。 カラカラに乾いた果実を割ってみると、中から長さ1cmほどの褐色の種が出て来ました。表面に僅かな皺があるが、ゴキブリの卵を連想してしまい、思わず苦笑。芽が出るか、蒔いてみようと思うが秋まきが良いのだと。それまで保存?忘れてしまいそう。 ・・・つづく・・・

2018.03.04

コメント(2)

-

「まつだ桜まつり」へ

早朝5時には目が覚め、一人で保養所内の温泉に向かう。白濁色の硫黄泉。 温泉での朝風呂をのんびり一人占め。部屋の窓の外には、何時の雪が残っているのであろうか?そして8時からの朝食を楽しむ。8時半過ぎに保養所を出発して、神奈川県足柄上郡松田町の「まつだ桜まつり」に向かう。乙女峠「ふじみ茶屋」前を通過。右側に見える富士山の姿は隠れていた。246号線を進み東名高速道路左ルート下を通過。西平畑公園の駐車場を目指すが、既に満車とのことで、酒匂川河川敷の臨時駐車場に係員に案内される。 車を駐め、神奈川県道712号を「まつだ桜まつり」会場に向かって歩く。前方の山の斜面にピンクに染まった「まつだ桜まつり」会場が。 松田市の汚水マンホール。まつだ観光祭りで行う大名行列の姿が。急な坂道を上り、東名高速の下のトンネルを潜る。そして10:10過ぎに「まつだ桜まつり」会場入口ゲートに到着。多くの人が既に階段を上っていた、そして帰る方の姿も。 2018年「第20回 まつだ 桜まつり」 ポスター。2/10~3/11まで1ヶ月に渡って開催中。 桜まつり会場 案内図。 急な階段を上りながら、満開の河津桜を楽しむ。色の濃いピンク色の桜と黄色い菜の花が一面に咲く光景は見事。 松田山ハーブガーデンのあるここ松田山の斜面で、約360本の早咲き桜(河津桜)が濃いピンク色の花を咲かせていた。 桜の開花は、この日は既に見頃。河津桜の濃いピンクと菜の花はよく似合うのです。ユニークな形の白き建物はハーブ館。ここの河津桜の開花期間も長く、満開時期から例年10日ほど花を楽しむことができると。酒匂川と松田の街並み。そして手前に子供用の滑り台。 金時山には白き雪が残っている姿が。松田山頂上のここ西平畑公園に立つモニュメント。このモニュメントの基礎部分には、東西南北の方角とともに海外の都市名が記されていた。例えば、E方向には以前Sさんと訪れた「ブエノスアイレス(アルゼンチン) 18,400km」と。よくぞ地球の裏側まで旅したものだと今更ながら。会場となる西平畑公園は、足柄平野、相模湾、富士山、箱根山が見渡せる絶景の観光スポット。ここから見る富士山は、「関東の富士見百景」に選定されているのです。天気が良ければ真正面に白き富士山の雄姿が・・・・。昨年の晴天時に撮った写真です。 ピンクと黄色の共演&競演。ハーブ館前の広場で、木陰に佇む”おそうじ小僧”を発見 。「箒を持つ少年像」。昭和17年に松田小学校を卒業された皆さんが平成17年に寄贈されたと。この間63年、寄贈された方の年齢はその時75歳、今でもお元気な方もいるのであろう。河津桜と菜の花が織りなす風景は、まさに桃源郷という言葉がぴったり!ライトアップのケーブル・ライトも確認出来た。 河津桜越しに足柄平野、相模湾の姿も。松田山の眼下を走る東名高速道路の曲線も美しかった。ここは東名高速の大井松田~御殿場の間で80キロ制限の急カーブの場所。車を駐めている酒匂川河川敷の臨時駐車場も確認出来た。酒匂川を渡り小田原方面に向かう小田急線のロマンスカーの姿。仮設テントのレストランの中では多くの人々が食事を楽しんでいた。広場の像は、『DRAGO MARIN CHERINA』・いずれもクロアチア人の作品と。「母と子」。「母と娘」 。「?????」。遠くを見つめる少女の姿が。母の姿を追い求めているのであろうか? 「プルコスニツア(PRKOSNICA)」とプレートに書かれていた。その意味は??。まだまだ蕾の枝も。子ども館の雛のつるし飾り。地元の方々手作りの色とりどりの雛のつるし飾り約5500個が飾られ、その中でも西湘地域最大級、約5m(530個)の雛のつるし飾りは大変見ごたえが。 色彩豊かに。純白の吊し雛も。 見事な7段飾りがここにも。 そして今日、3月3日は桃の節句(雛祭り)⇐リンク。そして松田山を下り帰路に。山を下りながら菜の花と河津桜のコラボをこれでもかと楽しむ。又来年も元気でこの姿を見たいと。駐車場に向かう途中の民家の庭の福寿草。 福寿草は、雪国に春一番を告げる草花の代表。バッケ(ふきのとう)と並び「春の使者」と呼ばれている。雪解けとともに鮮やかな黄金色の花を咲かるのだ。 そして名前も、めでたい 。「福寿(幸福と長寿)」の草の意。更に昨夜3月2日は旧暦の小正月とのこと。空には満月が。時間は18:54,我が部屋からはこの時は電線が・・・。 そして今朝、西の空に月が残っていました。時間は6:00。 よく見ると、この時点で月が反時計回りに90度近く『回転しているように見える』事を再確認できたのです。 放射状に拡がるチコ・クレーターと呼ばれる巨大クレーター(上の写真で19時の位置)を見較べるとよく解るのです。地球が自転しているため,地上で見ていると,時間の経過とともに月を見る角度が変わり、月自体は動いていないのに、あたかも月が回転しながら天球を移動しているように見えるのです。そして、これもネット情報ですが『回転しているように見える』角度θはおよそθ= 2×(90-緯度)とのこと。よって我が家は緯度=35°23′ですので約110°『回転しているように見える』のです。『回転しているように見える』詳細理由については、「回転する月」 ⇐リンクに詳しく書かれていますのでご参照下さい。 ・・・つづく・・・

2018.03.03

コメント(0)

-

韮山反射炉⇒蛭ヶ小島そして仙石原へ

修善寺道路、下田街道を利用して韮山(にらやま)反射炉に到着。反射炉の脇を流れる清流、古川に架かる橋の欄干はユニーク。砲弾も作られていた韮山反射炉であると。江戸時代末期に、技術水準の差はあったが伊豆国、江戸、佐賀藩、薩摩藩、水戸藩、鳥取藩、萩藩、島原藩などで主に洋式の野砲の砲身を鋳造するために反射炉が作られたと。「韮山反射炉」の全景。 1840年(天保11年)のアヘン戦争に危機感を覚えた韮山代官江川英龍(ひでたつ)は海防政策の一つとして、鉄砲を鋳造するために必要な反射炉の建設を建議した。韮山反射炉は、1853年(嘉永6年)の黒船来航を受けて、江戸幕府直営の反射炉として築造が決定された。1853年、伊豆下田にて築造開始。翌1854年(安政元年)、下田に入港したアメリカ合衆国のマシュー・ペリー艦隊の水兵が敷地内に侵入したため、築造場所が伊豆韮山に変更された。1855年(安政2年)、江川英龍が死去すると、跡を継いだ息子の江川英敏が築造を進め、1857年(安政4年)に完成したと。反射炉は連双式のものを2基、直角に配置した形となっており、四つの溶解炉を同時に稼動させることが可能であったと。これにより大型の大砲の築造が可能になったのだと。炉体は、外側が伊豆の特産品である伊豆石(緑色凝灰岩質石材)の組積造り、内部が耐火煉瓦(伊豆天城山産出の土で焼かれた)のアーチ積となっていると。煙突も耐火煉瓦の組積で、その高さは約16m。築造当時、暴風対策のために煙突部分の表面は漆喰で仕上げられていたと。鉄骨フレームは後世に補強のために設置されたようだ。 反射炉とは、銑鉄(せんてつ・砂鉄や鉄鉱石から作った粗製の鉄で、不純物を多く含む)を溶かして優良な鉄を生産するための炉。銑鉄を溶かすためには千数百度の高温が必要だが、反射炉の場合、溶解室の天井部分が浅いドーム形となっており、そこに炎や熱を反射させ、銑鉄に集中させることで鉄の溶解温度(1700度)を実現する構造となっているのだと。そこから、「反射炉」という名称が与えられたのだと。反射炉碑とその足下にカノン砲の砲口が見えた。嘉永6年(1853)のペリー来航により、日本は外国の脅威にさらされた。江戸湾海防の実務責任者となった江川英龍(坦庵)に対して、幕府は江戸内湾への台場築造と平行して、反射炉の建造を命じた。ペリー来航以前から反射炉の研究を続けていた英龍であったが、蘭書の記述のみを頼りに反射炉を建造するのは、非常に困難な事業であった。建設予定地は下田港に近い加茂郡本郷村(現下田市高馬)とされ、その年の12月には基礎工事が始められた。しかし、翌、安政元年3月末、下田に入港していたペリー艦隊の水兵が、反射炉建設地内に進入するという事件が発生。そこで、急遽、反射炉建設地を韮山代官所に近い田方郡中村(現伊豆の国市中)に移転することになった。反射炉は、ヒュゲニン(huguenin)著『ライク王立鉄大砲鋳造所における鋳造法』という蘭書に基づいた、連双式(溶解炉を二つ備える)ものを2基、直角に配置した形。四つの溶解炉を同時に稼動させ、大型砲を鋳造するための工夫。しかし安政2年(1855)正月、江川英龍(坦庵)は韮山反射炉の竣工を見ることなく病死。後を継いだ江川英敏は、蘭学の導入に積極的で、反射炉の建造も行っていた佐賀藩に応援を求め、技師の派遣を要請。佐賀藩士の助力を得て、安政4年(1857)11月、韮山反射炉は着工から3年半の歳月をかけて、ようやく完成したのだと。この韮山反射炉では、元治元年(1864)に幕府直営反射炉としての役割を終えるまでに、鉄製18ポンドカノン砲や青銅製野戦砲などの西洋式大砲を100門以上が鋳造されたと。 移動してカノン砲をズームで。品川台場用として幕府から注文のあった各種大砲のうち、江川家家臣の家に残る図面から復元したもの。鋳鉄製で、重さ約3.5トン。鉄製24ポンドカノン砲(再現)説明板。 反射炉を築いた韮山代官・江川太郎左衛門英龍の像。しかし韮山反射炉の竣工を見ることなく彼は病死したと。 「韮山反射炉ガイダンスセンター」。施設内は、映像ホール、3つの展示コーナーが。展示コーナーには解説パネルのほか、耐火れんが、砲弾などの出土遺物、古文書が複数展示されていた。ガイダンスセンターの入口を入り、まず目に飛び込んでくるのがこちら。平成27年7月、ドイツのボンで開催されたUNESCO第39回世界遺産委員会で 韮山反射炉を含む「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産に認定された証、「世界遺産登録認定証」(複製?)。韮山反射炉世界遺産の観光パンフレット。英語のパンフレット。日本語より説明内容が丁寧?その他に中国語、韓国語も。敷地内には地ビールの「反射炉ビヤ」も。反射炉ビヤでは、地元にゆかりある人物から名前を取ったビール太郎左衛門(江川太郎左衛門英龍)、頼朝(源頼朝)、政子(北条政子)等を定番ビールとして提供しているのだと。太郎左衛門 (イングリッシュペールエール)早雲 (アメリカンペールエール)頼朝 (ポーター: 黒ビール)大吟醸 政子 (静岡大吟醸酵母ビール) と。この日は、ドライバーのNさんを想い、我々は「グッ!!」 と我慢。韮山反射炉の隣では「つるし飾り雛展」も開催されていた。展示数は500本を超え、展示面積は約200m2。地元主婦グループ「和布遊半(わふゆうはん)」の皆さんが、その一つ一つを丁寧に手づくりしてできた作品の数々が展示されているのだと。数々の豪華な七段飾りが並んでいた。吊し雛も豪華そのもの。高貴な顔の、お内裏様=男雛(おびな)、お雛様=女雛(めびな)。地元主婦グループ「和布遊半(わふゆうはん)」の皆さんの力作。色彩のアレンジも見事。折り紙造りであろうか?天気が良ければ、この場所から下の写真の如く富士山の姿が見えるのだと。 肝心な場所が陽光で白くなってしまった。 そしてこの日の最後の観光場所「蛭ヶ小島(ひるがこじま)」へ向かう。道に迷いながらも何とか到着。1159年(平治元年)、平治の乱で敗れた源頼朝は、平清盛に捕えられたが、清盛の継母池禅尼の命乞いで、翌年、伊豆国のここ蛭ヶ小島に流罪となった。実際は、伊豆国に配流とのみ伝わっているので、蛭ヶ小島に流されたのかどうかは不明であると。伊豆国で約20年間を過ごした頼朝は、1180年(治承4年)、ついに源氏再興の兵を挙げたのだ。蛭ヶ島敷地内にある「民族資料館」。建物は、18世紀初期頃の創建と推定される庶民農家で、住宅としては県内最古。県指定文化財。この辺りは狩野川の中州だったのだと。そして、この地は頼朝の妻になる北条政子の生まれたところでもある。下の写真は、「蛭ヶ島の夫婦」と呼ばれれる頼朝と政子の銅像。源頼朝(31歳)と北条政子(21歳)の像。源氏再興を誓い富士山を見つめているのであろうか。蛭ヶ島茶屋。「蛭島碑記」の古碑の碑文を撰文した秋山富南の顕彰碑「源氏が天下支配の大業を果たした歴史の原点を後世に伝承すべく、寛政2年(1790年)豆州志稿の著者、秋山富南の撰文により、江川家家臣飯田忠晶が建立したもので、韮山町の有形文化財に指定されています。また、この碑の西側にある高い碑は、秋山富南頌徳碑(しょうとくひ)で、豆州志稿の増訂に当たった萩原正夫が、明治26年に建立したものであります。」 と。 公園中央部にある「蛭島碑記」の古碑は市指定文化財。「平治の乱に敗れた源頼朝は、平清盛に継母(ままはは)・池禅尼(いけのぜんに)の命乞い(いのちごい)によって伊豆の蛭ヶ小島(ひるがこじま)に配流(はいる)されました。1160(永暦元)年2月の14歳の少年期から、1180(治承4)年8月に旗挙げする34歳までの20年間をこの地で過ごしたとされています。流人とはいえ、その監視は比較的ゆるやかであったと思われ、伊東祐親の娘・八重姫との恋、北条政子との結婚のほか、箱根・伊豆山・三島の三社詣(さんじゃもうで)、天城山での巻狩り(まきがり)などの伝承も残されています。当時の蛭ケ島は洪水の度に田方平野を縦横に流れていたであろう狩野川の中洲、あるいは湿田の中の微高地(びこうち)(田島)であったと考えられます。 他にも蛭ヶ小島と称する中州がある中で一番小さかったことから後年「蛭ヶ小島」と呼ばれるようになったものと思われます。現在は、伊豆の国市の文化財に指定されています。」 と。この石碑は「?????」。『遠藤韮城』の句碑。碑には「ふるさとは富士の全き良夜かな」と刻まれていると。 頼朝と政子の「梛の葉の縁結び」記念碑。伊豆国に流罪となった源頼朝と北条政子は、変らぬ愛の証として、伊豆山神社の御神木の葉を持っていたといわれている。それが「椰の葉」。政子は、椰の葉を鏡の下に敷き、頼朝との愛を祈ったといわれている。「椰の葉」は、横に裂けないことから「愛のお守り」として、また、「家族平穏のお守り」として功徳があると。そしてこの日の宿の箱根・仙石原に向かう。三嶋大社の鳥居の前を通過。夕日が左手に。静岡県道394号線を走る。 そして富士山の姿が。やはり雪が比較的少ないのではと。 湖尻を通過。 そして仙石原の「仙石原すすき草原」の前を通過。そして18時過ぎに宿泊保養所に到着し早速夕食。この日のメニュー。 ビール、お湯割り焼酎を楽しみながら。 そして旅友はKARAOKEへ。私は暫しの爆睡後叩き起こされ、何故かシャーベット状のビールでこの日の〆を。 ・・・つづく・・・

2018.03.02

コメント(0)

-

西伊豆海岸を楽しむ

そして今年も伊豆仁科魚港で昼食。仁科漁港は西伊豆町仁科地区の中ほどになる、内側に入り込んだ小さな漁港 。ここは外海が少々荒れているときであっても漁港の堤防は比較的静か。 これにより磯釣のメッカで、仁科漁港から北側に田子地区手前までの間に大小様々な沖磯が点在していると。 「沖あがり食堂」。沖あがり食堂は魚介類の直売所と食堂が一体となっている漁協直営の店。 刺身イカを乗せた「イカス丼」、 漬けたイカと卵の黄身で夕陽をかたどった「夕陽丼」、刺身イカと漬けたイカを乗せた「いか様丼」など”イカ”と”丼”にこだわるユニークな食堂。”しずおか食セレクション”に認定された ”仁科のヤリイカ”を使った新メニュー「ヤリイカ丼」にも注文が多いとのこと。 また、タイミングが良ければ「活きたイカ」もお刺身でゲット!出来る。さらに、季節、時々に水揚げされる魚もお刺身で提供。 西伊豆町の仁科漁港はイカ漁の方法に特徴があると。普通のイカ漁は夜、光に集まった所を釣りあげる。しかし、仁科のイカの特徴は『昼獲り』。海面近くまでイカ自身が上がってきている所を釣るので、イカへのストレスが無いのだと。つまり、昼獲りの方が、より甘くておいしいのだと。巨大な栄螺の横で、赤銅色に日焼けした味のある看板オヤジ(人形)がお出迎え。何故か農作業時の我が姿に似ていたのであった。 海の演出が利いた店内。この日も混雑しており、ノートに名前・人数を書き順番待ちすること10分ほど。 水槽にはスルメイカが元気よく。そして今年は「イカ様丼」を4人とも注文。沖漬にしたスルメイカとお刺身のスルメイカ半分ずつの「イカ様丼」。白き雲を背景に沈む夕日の如し。西伊豆の海の水面は赤き帯が拡がる。 昼食に満足した後は、堂ヶ島に向かい左手の駐車スペースに車を駐める。ここ西伊豆の海岸線はリアス式で変化に富み、数々の景観や天然の良港を作り出している。国立公園や名勝伊豆西海岸などの指定を受けた景勝地が多く存在しているのだ。特に堂ヶ島の天窓洞・三四郎島などが有名。風雨に耐えた松の枝の先に堂ヶ島。堂ヶ島の先の右に象島(伝兵衛島)、中ノ島。強風により、岩に打ち付ける波しぶきも激しく。堂ヶ島の駐車場に車を駐め、強風の中での絶景を楽しむ。顔出しパネルからの島々。右に堂ヶ島、一番左に蛇島そして「蛇島」の手前中央には奇岩「亀岩(亀島)」が。大きな白き波しぶきが湧き上がる中で、無謀にも?岩場の先端に向かうカップルの姿が。堂ヶ島公園 案内図。 しかし強風、高波でこの日の堂ヶ島クルーズ船は欠航。象島、中ノ島、高島の3つの島からなる三四郎島は、海の干満の差により陸と地続きになるトンボロ現象が起きる不思議な島。源氏の武者、三四郎が中ノ島に隠れ住み、彼と恋に落ちた小雪が引き潮の時の数時間、逢いに行ったという伝説も残っているのだと。 トンボロ現象とは普段は海によって隔てられている陸地と島が、干潮時に干上がった海底で繋がる現象。我が江の島もその一つ。干潮になると幅約三十メートルの浜ができあがり、下の写真の如く足をぬらさずに三四郎島に渡ることができるのだと。また、満潮時には水面 下に隠れてしまい、その上を小さな舟が自由に往来することができると。写真は地下通路に展示されていたもの。堂ヶ島は一帯の海岸が国指定の名勝「伊豆西南海岸」で、「伊豆の松島」とも呼ばれているのだ。堂ヶ島という島は無く、乗浜海岸、堂ヶ島海岸、瀬浜海岸の周辺にある島々の総称が「堂ヶ島」。紺碧の海と白波、松が茂る白い凝灰岩の断崖との対比は眩しいほど。「加山雄三ミュージアム」が道路脇に。「加山雄三ミュージアム」には、若かりし頃の映画の秘蔵映像や、映画のセット、愛用のギターなどの貴重な資料が展示されていると。 堂ヶ島を後に韮山に向かう途中、浮島トンネル手前に満開の河津桜が。西海岸の方が気温が高いのであろうか?途中、満開の菜の花畑が。「土肥金山」前を通過。伊豆市土肥にある金の鉱山の跡。伊豆市の指定史跡になっている。1972年からテーマパークとして一般に公開中。そして西海岸に別れを告げ、土肥山川川沿いを修善寺方面に進む。左手上に白きドーム・「天城ドーム」が姿を見せた。全天候型であり、天候に左右されない。内野部分はクレー、その他部分は人工芝の球場。日本女子ソフトボール代表チームの強化拠点として、使用されていると。修善寺トンネルへ入る。伊豆の国市に入り修善寺道路料金所へ。ETCは使用できなかった。 ・・・つづく・・・

2018.03.01

コメント(3)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 海外旅行

- 【イタリア】最後の晩餐はお気に入り…

- (2025-11-18 15:00:06)

-

-

-

- 英語のお勉強日記

- なぜXRPは下落しているのか:FRBが仮…

- (2025-11-18 15:23:41)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-