2025年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

新・仕事の図鑑 4 環境とカーボンニュートラル

環境とカーボンニュートラル (未来へ ステップ! 新・仕事の図鑑 4) [ 新・仕事の図鑑 編集委員会 ]海洋プラスチック研究者廃棄物処理施設技術管理者気象庁職員ブルーカーボン研究者電気自動車研究・開発者水素発電システム開発者エコ住宅製作スタッフ

2025.08.31

コメント(0)

-

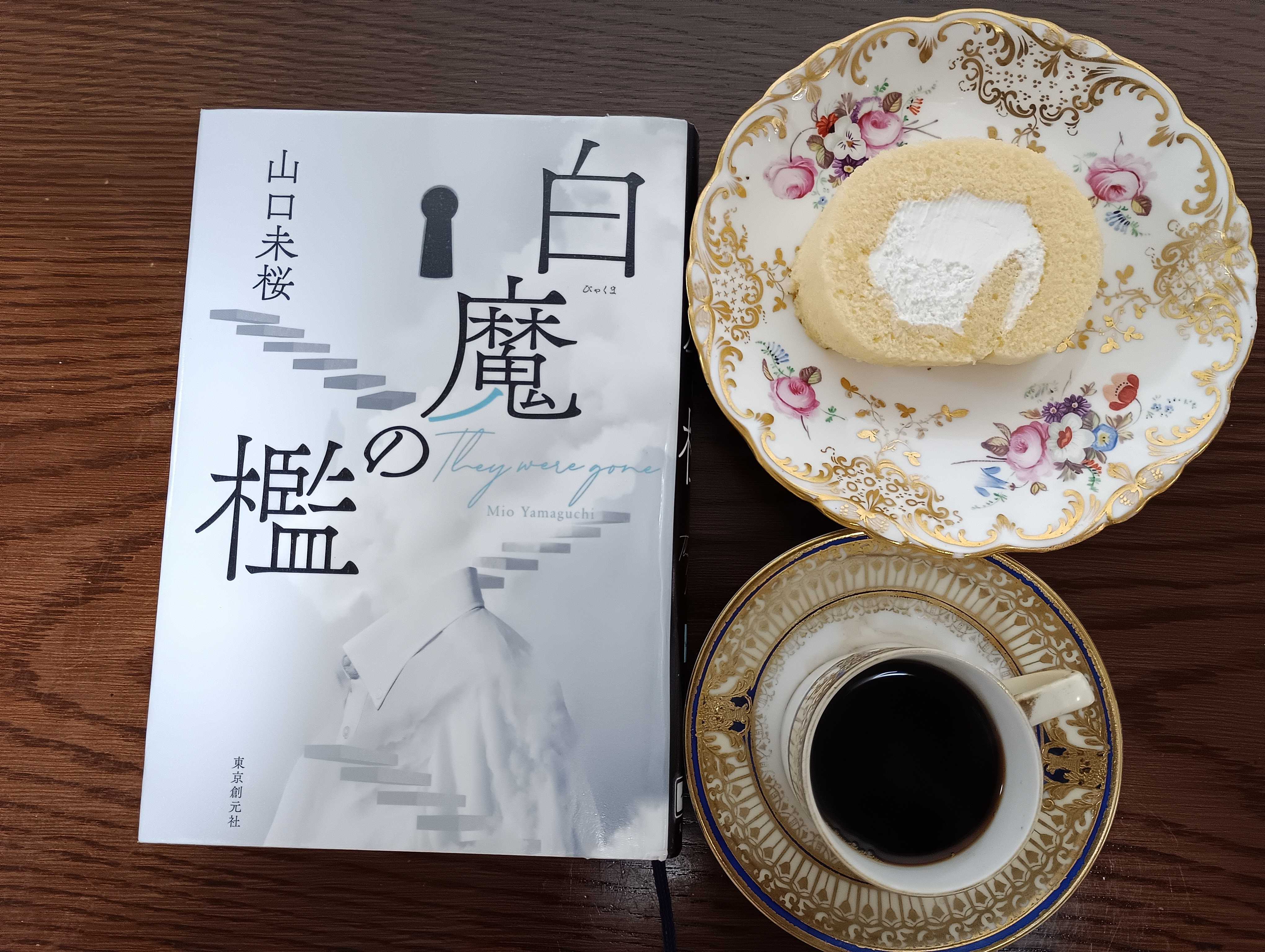

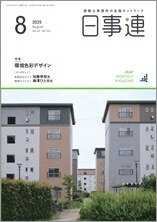

れいろう 令和7年9月 親孝行は、誰のため?

初夏から秋まで長く出回る茄子。光沢のある黒に近い紫色の表皮と中身の翡翠色の対比も美しい。ことに「茄子紺」と呼ばれる鮮やかな紫色に漬かった茄子のぬか漬けの味と色合いの美しさ。なのに姑の嫁いびりというネガティブな解釈もあることわざ「秋茄子は嫁に食わすな」に登場させられてしまったのが、何とも気の毒である。親孝行は、誰のため?「孝は百行の本」という言葉があるように、親孝行はすべての善行の基本であると考えられています。なぜ、それほど親への恩返しが大切とされているのでしょうか。それは単に”親のため”だけに行うものではないからです。今月は、改めて親孝行について考えてみましょう。【主な内容】<今すぐできる 親孝行のレシピ 23>「天国の両親を安心させられる」親孝行のアドバイス / 志賀内泰弘<絵草紙屋れいろう堂 11> なまづ蒲やき / 作者不詳<れいろうカレッジ>今月のテーマ:親孝行は、誰のため?【ステップ① 考えてみよう】親孝行がしたいと思えません【ステップ② 学んでみよう】報徳仕法で多くの人々を救った二宮尊徳に学ぶ、「親孝行」の大切さ / 歴史作家 河合 敦【ステップ③ 深めてみよう】言外の真理を悟りてこれを行うどうすれば親への孝行になるのか「父母の心を安心させることだ」と尊徳は断言自分の心を正しく保ち、身を修めることがそのまま親孝行につながる

2025.08.30

コメント(0)

-

60歳からの「少食」でも病気にならない食べ方

60歳からの「少食」でも病気にならない食べ方 (青春新書プレイブックス) [ 森由香子 ]森由香子(モリユカコ)管理栄養士。日本抗加齢医学会指導士。東京農業大学農学部栄養学科卒業。大妻女子大学大学院(人間文化研究科 人間生活科学専攻)修士課程修了。医療機関をはじめ幅広い分野で活動中。クリニックで、入院・外来患者の栄養指導、食事記録の栄養分析、ダイエット指導、フランス料理の三國清三シェフとともに病院食や院内レストラン「ミクニマンスール」のメニュー開発、料理本の制作などの経験を持つ。日本サルコペニア・フレイル学会会員・日本認知症予防学会会員・日本排尿機能学会会員・日本時間栄養学会会員。抗加齢指導士の立場からは、“食事のアンチエイジング”を提唱し、「かきくけこ、やまにさち」食事法の普及につとめている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)目次(「BOOK」データベースより)第1章 少食でも病気にならない「食べ方の工夫」(朝はゆで卵とキウイフルーツだけでもOKだった!/朝はどうしても食欲がない…せめて、思い切って、菓子パンのススメ ほか)/第2章 少食でも病気にならない「調理の工夫」(年配の人ほど、オーブンを!作る手間が格段に減る/ぜんぶ炊飯器にお任せ。具だくさんの炊き込みごはんで栄養バッチリ ほか)/第3章 少食でも病気にならない「食材の工夫」(にんじん、ブロッコリー、トマト…週ごとにひとつの緑黄色野菜を主役に/“かたまり肉”をゆでておくだけで、数日は安心!楽ちん! ほか)/第4章 少食でも病気にならない「買い物の工夫」(食材の買い物は、10品目そろえることを意識すればOK/「栄養が整う汁物」が簡単に作れる買い物術 ほか)

2025.08.29

コメント(0)

-

54字の物語13

意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 54字の物語13 [ 氏田 雄介 ]累計90万部突破の人気シリーズ第13巻は、「学校生活」をテーマにしたちょっと不思議な90話を収録。あなたはこの物語の意味、わかりますか――?

2025.08.28

コメント(0)

-

全国「重伝建」散策ガイド

全国「重伝建」散策ガイド (光文社新書) [ 町井成史 ]日本には、固有の魅力を持った古い町並みが各地に残っている。歴史や文化的背景はもちろん、趣が異なるそれぞれの町は、宿場町や城下町、港町や商家町と言った具合にその性格によってカテゴライズされることが多い。本書では、国が選定した古い町並みの代表格である 「重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)」を取り上げている。この重伝建もまさしく種別で類型化されている。重伝建とは読んで字のごとく、建造物群を保存している地区のことである。何十年、ものによっては100年以上もの長い間、地域の方々が守り続けて来られた、まさに一見の価値に値するような素晴らしい建物が全国各地には数多く残っている。当然ながら、建物がないと町並みも生まれないし、建物が主役と言っても決して言い過ぎには当たらないだろう。 …(後略)日本の魅力が町並みに凝縮された「重伝建」散策の旅へ――

2025.08.27

コメント(0)

-

菊池省三 365日の良いお話 小学校

菊池省三 365日の良いお話 小学校 教師の語りで紡ぐ最高の教室 [ 菊池 省三 ]「言葉で人を育てる」ことを大切に指導を続けている菊池省三氏。そんな菊池先生と菊池道場が紡いだ、子どもたちに語りたい60の話を収録。学級開きで話したい話から、命の大切さを伝えたいときに語りたい話まで、身振り・手振りといった語りのポイントまで含めて提案。【目次】はじめに1章 最高の教室をつくるお話と語り2章 ほめ言葉があふれるクラスにする 365日のお話第1節 「学級開き」で思いを伝えるお話 リセット マイナスの行動を断ち切らせるための語り ひとりぼっちをつくらない 学級全員で成長していくことの大切さを伝えるための語り 1人が美しい 自分1人でも望ましい行動がとれる個を育てるための語り 言葉を大切にした学級づくり 言葉の大切さを伝えるための語り第2節 「友達の良さ・大切さ」を伝えるお話 三十人三十色 友達と一緒に学び合う意欲を高めるための語り 友達とよろこばせごっこ 友達と良い関係性を築こうとする意欲を高めさせるための語り 友は師 友達の助言を素直に聞く態度を育てるための語り 喜びは2倍,悲しみは半分に 友達と喜びをわかち合う良さを実感させるための語り第3節 「クラスのまとまりをつくりたいとき」のお話 ファーストペンギンとセカンドペンギン 望ましい行動を学級に広げていくための語り 群れと集団とチーム 目的意識をもたせるための語り 全員がフォワードだったら? 一人ひとりの個性を活かし合う集団を目指すための語り 競争は協創 競い合い,高め合う雰囲気をつくるための語り第4節 「公」と「私」を学ぶお話 より良い教室の3条件 教室での関わり方をより良いものにさせていくための語り 信頼貯金を貯めよう 約束を守り,信頼を得る行動を学ばせるための語り 正しい叱られ方 叱られたことをプラスに捉え,成長につなげさせるための語り 礼に始まり礼に終わる 礼儀を大切にする価値を改めて考えさせるための語り第5節 「みんなで笑顔になりたいとき」のお話 笑顔は鏡~人間関係は鏡である。鏡は先に笑わない~ ペアでの意見交換であたたかい雰囲気を広げるための語り 2つの笑い~ニヤニヤからニコニコへ~ 表情が相手に与える影響を考えるための語り 遊ぶときは無邪気になれ 全員が夢中になって遊ぶことを価値づけるための語り 笑うから楽しい 状況を肯定的に捉え,プラスの力にするための語り第6節 「トラブルがあったとき」のお話 陰ひなたのない人になれ 素直な心で反省する態度を育てるための語り 名前は,命 名前の大切さを実感させるための語り SNSを凶器にするな SNSトラブルを未然に防ぐための語り プラスの言葉をこだまそう 言葉の大切さを伝えるための語り第7節「行事の良さ・意義を伝えたいとき」のお話 運動会の目的 運動会への心構えをつくるための語り 真剣さの先にあるもの 練習に取り組む姿勢をより良くするための語り ピンチはチャンス トラブルを成長のきっかけに変えるための語り 過去の努力と未来への努力 運動会までの努力を,次に活かすための語り第8節 「成長を実感させたいとき」のお話 素直な人は成長する 素直に成長し合うことの良さを伝えるための語り 「変わったこと」から「成長したこと」へ 成長をよりはっきりと実感させるための語り 「失敗と挫折」の先にある成長の実感 失敗や挫折の先に成長が待っていることを伝えるための語り 人は変われる 「人は変わることができる」と勇気づけるための語り第9節 「話す力・聞く力を育てたいとき」のお話 聞くと聴くの違い きく目的を考えさせるための語り 対話のサイクル 聞くことから,対話力を高めていくための語り 一流の話の聞き方 聞いたことを行動や成長に結びつけさせるための語り コミュニケーション力の公式 聞き手のことを考えて話す力を育てるための語り第10節 「読む力・書く力を育てたいとき」のお話 良き書物を読むことは 読書の価値を伝え,読書のレベルを高める意欲につなげる語り 作文の力は「質より量」で育つ 年度はじめ,作文に取り組む姿勢を伝えるための語り 人は言葉で進化してきた 「読むこと」「書くこと」の大切さを考えさせるための語り 読む力は想像力のもと 読むことを様々な視点から考え,学ぶ意欲につなげるための語り第11節 「努力の大切さを伝えたいとき」のお話 努力の壺 努力してもできないという考えをひっくり返すための語り 努力は必ず報われる 努力によって必ず人は成長できるという気持ちを育てるための語り 伝説のドアマンに学ぶ 1つのことを極めることの大切さに気づかせる語り 努力をしている方が楽 努力に対する考え方を変えるための語り第12節 「思いやりの大切さを伝えたいとき」のお話 思いやりは想像力~ボスになるな!リーダーになれ!~ 相手の立場を想像し,思いやりをもたせるための語り 挨拶は,相手に対する思いやり 挨拶と思いやりの関係性について考えさせるための語り 断ることも思いやり 断る行為も,成長に必要であることを伝えるための語り 思いやりの心がチームを強くする 教室を,一丸となって成長する場にするための語り第13節 「命の大切さを伝えたいとき」のお話 いじめは,心の死である いじめを未然に防止するための語り 物にも新しい命を吹き込む 物の大切さを伝えるための語り 奇跡の存在 子どもたちが前向きに力強く生活するための語り 命は,愛で育つ 生き物の命の大切さを伝えるための語り第14節 「自主性を育てたいとき」のお話 自分がつくった鎖を抜こう マイナスの思い込みから断ち切らせるための語り プラス1の努力 自分から取り組む意欲を高めさせるための語り 頼まれごとは試されごと 想像力を働かせ,行動する意欲を高めさせるための語り 型を壊そう 新しいものを生み出す意欲を高めさせるための語り第15節 「あなたの素晴らしさを感じさせたいとき」のお話 七転び八起き 全員,何度も立ちなおる強さをもっていることを確認するための語り 一人ひとり違っていい 一人ひとり違うからこそ価値があることを伝えるための語り 一人ひとり違っていい② 一人ひとり違うからこそ価値があることを実感させるための語り 道 未来を前向きに捉えさせるための語り

2025.08.26

コメント(0)

-

低山からはじめる ソロハイク超入門

低山からはじめるソロハイク超入門 [ 大内 征 ]たったひとりで山の中にいる自分”を想像してみる山で逢う困難には、原因がある・どこを歩くべきかを事前に調べていない・地図を持っていないため道順がわからない・先入観にとらわれて思い違いをしている・いまいる場所の現在地を把握する術がない行動中は「ながら禁止」を肝に銘じる

2025.08.25

コメント(0)

-

CROSS COMーBOOK 2025・8

CROSS COM-BOOK赤十字は、アンリー・デュナン(スイス人:第一回ノーベル平和賞受賞者)が提唱した「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく救う」ことを目的とし、世界191の国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織です。日本赤十字社はそのうちの一社であり、西南戦争における負傷者救護で初めての活動を行って以来、国内外における災害救護をはじめ、苦しむ人を救うために幅広い分野で活動しています。

2025.08.24

コメント(0)

-

上機嫌のつくりかた

上機嫌のつくりかた 自分も周りも幸せになる [ 植西 聰 ]さあ、上機嫌でいこう。その顔を上げて──。いいことがいっぱい起こる人生の秘訣は「上機嫌」でいること。95のコツをやさしく、わかりやすくお伝えします。【目次】第1章 「上機嫌でいる」と、いいことがたくさん起こる第2章 上機嫌な人は、みんな楽天的な人でもある第3章 あまり多くを望まず、自然体でいる第4章 後悔することなく、機嫌よく生きる第5章 積極的、好奇心旺盛に、喜んで生きる第6章 人を上機嫌にすれば、自分が上機嫌になる第7章 失敗しても悪口を言われても、上機嫌でいる第8章 一日の生活の中で上機嫌でいる、こんなコツ第9章 上機嫌な人が日々やっていること

2025.08.23

コメント(0)

-

戦間期の国際建築

戦間期の国際建築 (SD選書 276) [ ケン・タダシ・オオシマ ]出版社内容情報戦後の日本のモダニズムに大きな影響を与えたA.レーモンド、山田守、堀口捨己は、それぞれ海外の建築家との交流などを通して、世界の動向を同時期に吸収し、また発信することで双方に影響を及ぼしていた。三者を同時に語ることで見えてくる日本の国際建築の確立の過程。目次第一章 日本の国際建築(「国際建築」の始動;「国際建築」と国際化 ほか)第二章 実践の構築(アントニン・レーモンドの修行時代と独立;堀口、山田、分離派 ほか)第三章 近代生活のための構造(生活様式の統合;材料の現実 ほか)第四章 近代のインフラのための建築(国際都市の景観;堀口の平和展のデザイン ほか)著者等紹介オオシマ,ケン・タダシ[オオシマ,ケンタダシ] [Oshima,Ken Tadashi]ワシントン大学教授。建築史協会(S.A.H.)理事長(2016‐18)。「フランク・ロイド・ライト生誕150周年:紐解かれるアーカイヴ」展(ニューヨーク近代美術館、2017年)のキュレーション、執筆に参画田中厚子[タナカアツコ]近代建築史研究者、神奈川大学非常勤講師。主な研究テーマは、日米建築交流史、建築のジャポニスム、建築と女性など。東京藝術大学建築科卒業、同大学修士課程修了。南カリフォルニア建築大学修士課程修了。博士(工学)。日本工業大学・東京電機大学・武蔵大学非常勤講師(2008‐2017)、芝浦工業大学特任教授(2017‐2021)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。アントニン・レーモンド(Antonin Raymond, 1888年5月10日 - 1976年10月25日)は、チェコ出身の建築家。フランク・ロイド・ライトのもとで学び、帝国ホテル建設の際に来日。その後日本に留まり、モダニズム建築の作品を多く残す。日本人建築家に大きな影響を与えた。第二次大戦時アメリカの対日戦争協力者でもあった[1]。生涯父アロイと母ルジーナの間の1男第3子アントニーン・ライマン (Antonín Reimann) としてオーストリア=ハンガリー帝国(現在のチェコ)クラドノで生まれる。プラハ工科大学で建築を学び、卒業後の1910年にアメリカへ移住。カス・ギルバートの下で働き、1914年には仕事仲間であったノエミ・ベルネッサン(en:Noémi Raymond)と結婚し、1916年にアメリカの市民権を得るとともに姓をレーモンド (Raymond) に改姓する[2]。同年妻ノエミの友人の紹介でフランク・ロイド・ライトの事務所に入所。1918年、第1次世界大戦が勃発すると、アメリカ軍から徴兵され、一旦はライトの下を離れる。大戦終了後、ライトから帝国ホテル設計のための日本行きを打診され、再びライトの下で働くことになる[3]。1919年、帝国ホテル設計施工の助手としてライトと共に来日。1922年独立し、レーモンド事務所を開設する。ライトの影響が余りに強烈であったため、そこから抜け出すのに苦労したという。聖路加国際病院などの設計をベドジフ・フォイエルシュタイン(Bedřich Feuerstein、オーギュスト・ペレの弟子)と共同で行ったほか、ル・ランシーの教会堂(ペレの代表作)をコピーした東京女子大学礼拝堂を建設した。ペレを介してライトの影響から逃れ、モダニズム建築の最先端の作品を生み出すようになった。その頃の作品に、イタリア大使館中禅寺保養所がある。壁に市松調模様や独特の平面プランニング、日本家屋と欧米生活様式の融合を図ったディテールなどはライト建築との決別を意味する新境地となる。前川國男、吉村順三、ジョージ・ナカシマなどの建築家がレーモンド事務所で学んだ。上記の通り1916年にアメリカ市民権を取得しているが、第一次世界大戦後にチェコスロバキアが独立を果たすとトマーシュ・マサリク率いる政府を代表する名誉領事に任命された[4]。1924年、港区赤坂に自邸を建設、「霊南坂の家」として知られる(現存せず)。また、レーモンドは日本に到着するとすぐに長野県軽井沢の存在を知り、事務所のスタッフと夏を過ごすのに完璧な場所だと考え、1933年には別荘「夏の家」を建てた(現存)[5]。以後、日本滞在中は夏を主に軽井沢で過ごすようになる[5]。1937年に僧院宿舎建設のため、フランス領ポンディシェリ(現インド)へに向かった。その後、日本を取り巻く国際情勢が緊迫悪化したため、アメリカのペンシルベニア州ニューホープ(英語版)に土地を購入し、農家に増改築を施した事務所を構え、当地で10年ほど設計活動に従事した。第二次世界大戦の際、アメリカ軍少将カーチス・ルメイは焼夷弾の効果を検証する実験のため、ユタ州の砂漠に東京下町の木造家屋の続く街並みを再現した(日本村)。この際、日本家屋の設計をしたのはレーモンドであった[6]。この実験は東京大空襲などで生かされた。自伝には日本への愛情と戦争の早期終結への願いという矛盾に対する苦渋の心境が綴られている。以後、林昌二が自著『建築家林昌二毒本』で取り上げる等、この点につき一部の日本人建築家らから批判を受ける。第二次世界大戦後の1947年にダム建設予定地の調査のため再度来日。パシフィックコンサルタンツを共同設立するほか、リーダーズダイジェスト東京支社の設計に際して、新たに建築設計事務所を開設。日本住宅公団(加納久朗総裁)のアドバイザーを務めるなど[7]、戦後の日本にモダニズムの理念に基づく作品を多く残した。戦後の事務所では小規模木造住宅の設計で新境地を開いた増沢洵や津端修一などが学び、名前を冠したその「レーモンド設計事務所」は今も存続している。1951年、港区麻布笄町に2度目の自邸を建てる(復元されたものが現存)。1950年代半ばにはヤマハ製造の一部のピアノのデザインも手掛けた[8]。1958年、神奈川県葉山に別荘「海の家」を建てる(現存せず)。1962年、軽井沢に2度目の夏の家兼アトリエ「軽井沢新スタジオ」を建てる(現存)。1973年、アメリカに帰国し、建築家を引退する。3年後の1976年、ペンシルベニア州ニューホープで死去。88歳。2007年9月15日-10月21日に神奈川県立近代美術館で「建築と暮らしの手作りモダン アントニン&ノエミ・レーモンド」と題した回顧展が開かれた。

2025.08.22

コメント(0)

-

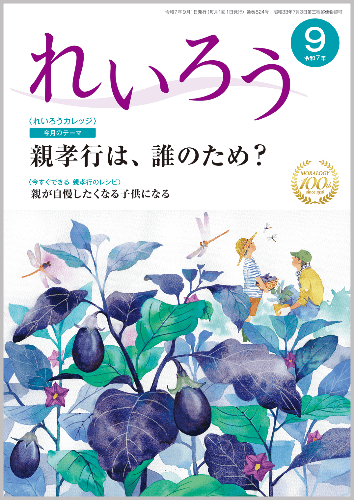

建築士2025・7 建築のアーカイブとその専門家

放置された近代建築遺産を活かしたまちづくり舞鶴市にはレンガ造り、木造、鉄骨造、コンクリート造等の近代化遺産が数多く残っている

2025.08.21

コメント(0)

-

だん 2025・22

3つの暮らしのかたちから平屋の魅力と住まい手の“暮らしぶり”を紐解きます。○特集2安全・安心な暮らしのためにできること家を建てるということは、未来の暮らしをデザインすること。だからこそ、安心と安全は「あとから考える」のではなく「最初に考えておく」テーマです。

2025.08.20

コメント(0)

-

安藤忠雄の建築5

安藤忠雄の建築5 Tadao Ando 5 Dialogues (第5巻) [ 安藤忠雄 ]2014年から2022年までの19作品を、写真やスケッチ、図面を通して紹介5巻のサブタイトルは「対話Dialogues」。著者は、場所との対話、人間との対話、そして建築との対話を通じて、新たな境地に到達

2025.08.19

コメント(0)

-

安藤忠雄の建築0

安藤忠雄の建築0増補改訂版 [ 安藤忠雄 ]手描きスケッチ・図面をメインとした安藤建築の発想の過程がわかる作品集。やがて精緻な建築図面に結晶し、実現されていくプロセスを辿る。 新たに、旅のスケッチ、50年にわたる建築年表も追加され、充実した内容となっている。坂の上の雲ミュージアム2006尾道市美術館2002

2025.08.18

コメント(0)

-

時間とテクノロジー

時間とテクノロジー 「因果の物語」から「共時の物語」へ [ 佐々木俊尚 ]本書の要点要点1 現実世界は、複数の原因が重なりあって結果を生んでいる。ひとつの原因がひとつの結果に結びつくような「因果の物語」だけでは、もはや世界を説明することはできない。要点2「因果の物語」の代わりに立ち上がってきたのが「確率の物語」「べきの物語」そして「機械の物語」だ。ただし人間はこれらの物語を「自分ごと」だと感じられず、結局は「因果の物語」にとらわれてしまっている。要点3私たちは機械や他者、仮想や現実が偏在している時空間に生きている。あらゆるものにつながっているという感覚をもち、善き相互作用を育んでいく「共時の物語」が求められる。

2025.08.17

コメント(0)

-

建築士2025・8 淀川流域・東海道五拾七継

当初江戸幕府によって東海道が整備されたときは、京都との間に53箇所の宿場が設けられました。ところがそれから18年後の元和5年(1619)、53番目の宿場だった大津宿と京都三条大橋との間から分かれていた道が大坂まで整備され、大津宿と大坂の高麗橋との間に4つの宿場が設けられたのです。そこで東海道は京都までが五十三次大坂までが五十七次となったのです。

2025.08.16

コメント(0)

-

日事連 2025・8 環境色彩デザイン

環境色彩デザイン環境にある色を見つけ出し、新しく計画する建物にも応用していく色彩による効果を考えるのが色彩計画

2025.08.15

コメント(0)

-

戦うことは「悪」ですか

戦うことは「悪」ですか サムライが消えた武士道の国で、いま私たちがなすべきこと [ 葛城奈海 ]神道には、「和魂」「荒魂」という言葉がある。一見相反する魂のようだが、「和を守るための武」ということで、それが表裏一体となったものこそが「大和魂」なのではないか。戦後日本は「いざとなったら戦ってでも国を守る」という荒魂、つまり「武の精神」をあまりに忘れてはいまいか。平和を守るためには、最終的には命を賭してでも戦う覚悟が必要だ。その覚悟を持った人間を美しいと感じるのが、日本の美学であったろう。こうした価値観に裏打ちされた君民一体の国柄が日本の力の源であったのだ。取り戻すべきものは何か◎3.5mの荒波を11時間、尖閣海域渡航15回で見た現実◎拉致被害者役になって実感したこと◎予備自衛官補になって驚いたこと◎部下を死地へ送る自衛官は何を感じたのか◎米作りを通して実感した国を守るということの本質◎「柱」の主は誰か? 宮大工の棟梁が教えてくれたこと◎日本版SDGs 「常若(とこわか)」の思想を世界へ◎古事記の時代から続く日本人の捕鯨とその文化とは 他

2025.08.14

コメント(0)

-

復刻版 初等科国語(中学年版)

初等科國語[中学年版]復刻版 [ 文部省 ]文部省 著 葛城奈海(ジャーナリスト)解説「『心をはくぐむ教科書』だったからこそ、GHQは危険視し、墨塗りした」国民学校初等科3年生〜4年生用「国民科国語」の教科書を読みやすい現代仮名遣いで復刊戦後、意図的に消し去られた「日本人としてふまえておきたい大切なこと」日本語の美しい響きと力強さだけでなく、大切な道徳心も学べる国語教科書こんな教科書が欲しかった!原書から再現 挿絵 写真 図版「尚武の精神、美学。優しいからこそ、強くなければならなかったし、強いからこそ優しくなれた。平和を守るためには、それが脅かされそうになったときには、最終的には戦う覚悟が必要だ。その覚悟を持った人間を美しいと感じるのが、日本の美学であった」(葛城奈海 「解説」より)『初等科国語』について『初等科国語』は、昭和十六年に小学校令を改正して施行された「国民学校令」に基づき、第五期の国定教科書として刊行された。『初等科国語』は一~八の通巻で、それぞれ国民学校三年生から六年生までを対象とした。本書はその『初等科国語一~四』を底本としている。なお、国民学校一年生は『ヨミカタ一、二』『コトバノオケイコ一、二』、二年生は『よみかた一、二』『ことばのおけいこ一、二』をそれぞれ用いた。しかし終戦後、昭和二十年九月二十日付文部次官通牒「終戦ニ伴フ教科用図書取扱方ニ関スル件」で教科書の墨塗りが行われ、「修身」「国史」「地理」のように授業そのものがなくなることはなかったものの、昭和二十一年度からは、戦争や神話に関する章を削除し、新たな章を追加した暫定国語教科書が使われることになった。目次初等科国語 一 (三年生用)一 天の岩屋二 参宮だより三 光は空から四 支那の春五 おたまじゃくし六 八岐のおろち七 かいこ八 おさかな九 ふなつり十 川をくだる十一 少彦名神十二 田植十三 にいさんの愛馬十四 電車十五 子ども八百屋十六 夏の午後十七 日記十八 カッターの競争十九 夏やすみ二十 ににぎのみこと二十一 月と雲二十二 軍犬利根二十三 秋二十四 つりばりの行くえ初等科国語 二 (三年生用)一 神の剣二 稲刈三 祭に招く四 村祭五 田道間守六 みかん七 潜水艦八 南洋九 映画十 聖徳太子十一 養老十二 ぼくの望遠鏡十三 火事十四 軍旗十五 いもん袋十六 雪合戦十七 菅原道真十八 梅十九 小さな温床二十 雪舟二十一 三勇士二十二 春の雨二十三 大りょう二十四 東京初等科国語 三 (四年生用)一 朝の海べ二 潮干狩三 日本武尊四 君が代少年五 靖国神社六 光明皇后七 苗代のころ八 地鎮祭九 笛の名人十 機械十一 出航十二 千早城十三 錦の御旗十四 国旗掲揚台十五 夏十六 兵営だより十七 油蝉の一生十八 とびこみ台十九 母馬子馬二十 東郷元帥二十一 くものす二十二 夕日二十三 秋の空二十四 浜田弥兵衛初等科国語 四 (四年生用)一 船は帆船よ二 燕はどこへ行く三 バナナ四 大連から五 観艦式六 くりから谷七 ひよどり越八 万寿姫九 林の中十 グライダー「日本号」十一 大演習十二 小さな伝令使十三 川土手十四 扇の的十五 弓流し十六 山のスキー場十七 広瀬中佐十八 大阪十九 大砲のできるまで二十 振子時計二十一 水族館二十二 母の日二十三 防空監視哨二十四 早春の満洲用語説明解説 葛城奈海

2025.08.13

コメント(0)

-

世界遺産ガイドーユネスコ遺産の基礎知識

世界遺産ガイド 日本編2022改訂版 (世界遺産シリーズ) [ 古田陽久 ]日本のユネスコ世界遺産2025年5月現在、26物件1.法隆寺地域の仏像建造物 1993年26.佐渡島の金山 2024年暫定リスト飛鳥・藤原ー古代日本の宮都と遺跡群 2025年推薦書類提出 2026年登録をめざす

2025.08.12

コメント(0)

-

心ゆたかな言葉

心ゆたかな言葉 [ 一条真也 ]「ハートフル」から「リメンバー・フェス」まで――常に時代をリードしてきた一条真也の「言葉」を網羅した集大成が誕生。一条真也が1988年に処女作『ハートフルに遊ぶ』で「ハートフル」という造語を提案、その後、数々のメディアで「ハートフル」は時代を象徴する言葉となった。その後も120冊を超える著書で、さまざまキーワードを生んできた著者の「言霊」の世界が今、一冊の本として力を発揮する。京都大学名誉教授・宗教哲学者鎌田東二氏が「本書の真言が、先行きの見えない時代の力強い灯明になると確信する」と序文を寄せた。礼の言霊。暗闇の中にあっても、まことの言葉は光り輝くのだ。「ハートフル」あらゆる良い心の働きを表す言葉「ハートピア」心の理想郷

2025.08.11

コメント(0)

-

東日本大震災 伝承施設ガイド

東日本大震災 伝承施設ガイド3.11の記憶と教訓を学び、明日へ伝える

2025.08.10

コメント(0)

-

たのしい!算数のおはなし

たのしい!算数のおはなし [ 山本 良和 ]じつは小1算数が最も難しい!? 苦手は幼児期で決まる算数が苦手な子どもたちの多くは、じつは「数とは何か?」を理解できないまま学び進めてしまっています。小1の算数は概念理解からはじまりますが、そこでつまずく子は多くいるのです。計算ドリルをくり返しても、「数字」が何を意味するかが分かっていなければ、算数がどんどんわからなくなる…。幼少期のつまずきが、将来の苦手意識を決定づけてしまうのです。さらに算数の理解が困難になる「算数障害」を引き起こすこともあります。本書では、筑波大附属小で教えていた算数教育のプロ・山本良和先生監修のもと、「数」の概念をわかりやすく解説。また、算数障害の経験を持つ本田すのうさんの協力を得て、子どもがどこでつまずくのかを徹底分析しました。数や形のイメージ、子どもは理解できていますか?幼児期に「算数感覚」を養うことが大切だと言われています。そのためには、体を動かしながら数や形にふれる経験が必要ですが、そうした経験が少ない子どもが多くいます。本書では、主人公たちと一緒におこなうミッション形式で、算数の問題に取り組んでいきます。また「やってみよう!」コーナーでは手を動かしてイメージを育てます。宇宙人のスーと、小学生の三太、謎の生物ポアンと一緒に、ミッションを楽しく解きながら、算数を学びましょう。はじめに1章 かずのおはなしどっちがおおい?/10までのかずをかぞえよう/かずをかいてみよう 「なかまわけ」できるかな?/いくつといくつ?/100までのかず/なんばんめ?/1000までのかず2章 かたちとりょうのおはなしみのまわりにあるかたち/三角形と四角形って?/どっちが長い?/どっちが広い?/ものさしではかろう!/なかみをくらべよう3章 たしざんとひきざんのおはなしあわせていくつ?/ふえるといくつ?/のこりはいくつ?/ほかのぶぶんはいくつ?/ちがいはいくつ?/コラム 「+」と「−」はこうして生まれた! /くり上がりのあるたしざん/くり下がりのあるひきざん/たしざんのひっさん/ひきざんのひっさん/ぶんしょうもんだいにちょうせん! 4章 かけざんととけいのおはなしかけざんってなに?/かけざんであらわせるものを見つけよう/とけいをよんでみよう!おうちの方へ

2025.08.09

コメント(0)

-

まなびとぴあ 令和7年8月

「正義的道徳」を超えて ―― 【実践編】第6章 正義と慈悲 / 山田 順自分は間違っていない「自己の正義の主張」が対立の原因どのように「正義」を実現していくのか

2025.08.08

コメント(0)

-

れいろう 令和7年8月 「良いこと」の落とし穴

ハート型の大きな葉を伸びやかに広げながら、空に向かって真っすぐ伸びる太い茎。その先に大輪の花をつける夏の花といえば向日葵。酷暑にもめげずに咲く、濃く力強い黄色の花は、見る人を元気にも幸せにもする。17世紀頃にヨーロッパから中国を経て日本に持ち込まれたとか。江戸から今に至るまで庶民に愛され続けている人気の花。「良いこと」の落とし穴相手のためを思って行動したのに、「ありがとう」と言ってもらえないと、なんだかモヤモヤ……。そんな経験はありませんか?それは、心のどこかで見返りを求めてしまっているからではないでしょうか。見返りを求めずに良い行動を続けるには、どうしたらよいのか――。

2025.08.07

コメント(0)

-

キャリアをつくる独学力

キャリアをつくる独学力 プロフェッショナル人材として生き抜くための50のヒント [ 高橋 俊介 ]プロフェッショナルとして生き残るために必要なことは、「学びつづける」ことです。常に「アウトプット」と「思考の準備」を怠らず、「自論」を語れる人になる。「学び」「仕事」「キャリア」3つの自律を回し、人生を切り開いていく。日本企業においても、社員の「リスキリング(学び直し)」が注目を集めています。その社会人の学びは、「独学」が基本。だからこそ、いま最も求められているスキルが「独学力」なのです。「新しい時代」の変化に対応する「独学力」を高めるための「画期的バイブル」「最高の入門書」が、遂に登場です!【現在、社会で起きている「変化」を徹底分析!】★「その仕事」がいつなくなるのか★「人間が担うべき仕事」が、どう変化するのか★ビジネスモデルの変換で、個人のキャリアはどうなるのか★日本企業の「タテ型構造」が大きく崩れるときが来た★「受け身のリスキリング」では、太刀打ちできない【日本の「タテ社会」から欧米各国の「ヨコ社会」への転換】★日本の強みが無力化する時代★自分がいる業界の「ビジネスモデルの賞味期限」はいつ?★必要なのは「仕事自律」「学び自律」、そして「キャリア自律」の好循環★お金や社会的地位の「外的仕事満足」から、 やりがいや自己成長などの「内的仕事満足」の時代へ【独学ができる人・できない人では、この先大きな差がつく!】★ビジネスモデルは「野球型」から「サッカー型」へ★年功序列、権威勾配がもたらす弊害★大切なのは「応用力」につながる普遍性の高い学び【変化の自体に「揺るがない」キャリアの築き方】★「専門性コンピタンシー」とは何か★磨くべき専門性を理解し、自分にしかできない仕事をする★企業にとっても重要な「先物キャリア人材」★「ピアレビュー(同僚評価)」を重視する★「ヨコ型のコミュニティ」で専門性を磨く【自分に合った「独学」を実践するための「50のヒント」を紹介】(例)★「越境学習」で刺激を受ける★「メタ認知」で自らを客観視し、「認知の歪み」を修正する★若い時代の「異質な体験」で、ものの見方を成長させる★学んできたことを「捨てる勇気」も、時には必要★「バズワード」は背景を理解し、自ら再定義し、意味づけしてから活用する★「ネットワーキング行動」で、チャンスにつながる布石を打つ★気になることは「英語で検索」の習慣をつける◎珈琲店オーナー、サッカー指導者、研究者、企業家── 一流の独学者4人から学ぶ、キャリアと学びの具体例を紹介◎アートとキャリアの専門家に聞いた、独学への考察好奇心さえあれば、学びは日常のありとあらゆる場面に存在する!独学力を高め「新しい時代に必要な力」を身につけよう!<目次>【第1章】「仕事」と「学び」を根本から変える5つの大変化──いま起きている変化と問題の本質【第2章】目指すは「キャリア」「仕事」「学び」3つの柔軟な自律性【第3章】独学力を高めるとは、どういうことか【第4章】一流の独学者の事例に学ぶ独学の作法と意味【第5章】自分自身の「専門性コンピタンシー」を強化せよ【第6章】リベラルアーツを学ぶ意味と基本的な作法──リベラルアーツは、独学と世界観の出発点【第7章】独学を実践するためのヒント──個人は独学をどう進めればいいのか【特別付録】独学力を高めるリベラルアーツのための読書案内

2025.08.06

コメント(0)

-

死ぬまでに見たい!世界の美しい家

死ぬまでに見たい!世界の美しい家 [ 二階幸恵 ]住まいを巡る奇跡の世界旅行へ住まいのすべてが分かる世界80カ国、171軒を巡る旅

2025.08.05

コメント(0)

-

スマホ脳と運動脳

Newton別冊 スマホ脳と運動脳プロローグ 脳は,進化の歴史が生みだした最高傑作!脳科学が解き明かす,スマホと脳の科学的な関係人類に衝撃をもたらした「ChatGPT」1.スマホがもたらす脳への影響スマホには人を夢中にさせるしかけがいっぱいSNSは脳の「報酬系」を刺激する研究がはじまった「スマホ依存症」自分の“スマホ依存度”を調べようスマホ読書は,読解力を低下させる?ポケットの中にスマホがあるだけで集中力が低下?ネットの使用頻度が高いと,脳の発達が遅れる?10代の7割が,スマホで寝不足傾向現代人がおちいる「デジタル健忘症」とは親のスマホ使用が,子供に悪影響をおよぼすこともコーヒーブレイク 脳と体の各部の神経をつなげる脊髄2.スマホを味方につける方法スマホの使用時間を制限するにはスマホは,人の気をひくようにできてるモノクロ画面は,退屈に感じさせるスマホユーザの脳は“進化”しているオンラインゲームの協力者とは「脳波の同期」が!上手に利用すれば,スマホで睡眠の質を上げることも脳とスマホがつながる未来コーヒーブレイク 「歩きスマホ」はマルチタスク3.運動が脳にもたらす効果「運動」には脳のさまざまな領域が使われる一流サッカー選手の華麗な足さばきの秘密は脳にある脳が筋肉に指令を出すしくみ姿勢をきちんと保てるのは大脳基底核のおかげ“体が覚える”しくみとは中強度の運動で脳のはたらきを活性化運動は,記憶をつかさどる海馬に影響をおよぼす文武両道は当たり前? 脳と運動の相関関係運動がもたらすメンタルヘルス効果コーヒーブレイク 体を動かしてストレス解消!4.報酬がもたらす脳の意思決定脳の中でどのように行動が選択されているのか脳の意思決定には二つのモデルがある意思決定に大きな影響をあたえる「ドーパミン」脳でおきているいる「報酬効果」のしくみ予想外の報酬があると,ドーパミンが多く出るリスクを計算し,報酬を見積もる脳学習の効率は感情で左右される自分で決めた感覚があると,脳は前向きに!モチベーションが上がるほめ方とは“ごほうび”が逆効果になることもコーヒーブレイク やり抜く人の脳,挫折する人の脳5.脳と社会活動電話をしながら頭を下げてしまう理由ゲームを通して人の行動をさぐる協力的に行動する人の脳の特徴利他的に行動する人は意思決定が早い脳科学から生まれた「行動経済学」「旅の恥はかきすて」にも脳の選択が心変わりをするときの脳のようすコーヒーブレイク ギフトは「だれからもらったか」で価値が決まる6.AIの発展を支えた脳科学2023/10/11 9:07ニューロンの研究が,AIの発展に貢献並行して情報処理する脳の特性をAIに応用脳のしくみをまねた人工ニューロン画像認識技術に革命をおこした「ディープラーニング」データの活用効率に「記憶のしくみ」を使用言語能力を飛躍的に高めた「ChatGPT」v 画像生成AIで脳の活動を画像化コーヒーブレイク 分単位の時間を知覚する海馬と線条体

2025.08.04

コメント(0)

-

時間の図鑑

時間の図鑑 時計の時間・心の時間 [ 一川誠 ]著者について千葉大学大学院教授。1965 年宮崎県生まれ。大阪市立大学文学部人間関係学科卒。同大学大学院文学研究科後期博士課程修了。専門は実験心理学。人間の知覚認知過程や感性の特性について研究をおこなっている。著書に『みんなそれぞれ心の時間』(福音館書店)、『仕事の量も期日も変えられないけど、「体感時間」は変えられる』(青春出版社)、『「時間の使い方」を科学する思考は10 時から14 時、記憶は16 時から20 時』(PHP 新書)、『錯覚学 知覚の謎を解く』(集英社新書)などがある。

2025.08.03

コメント(0)

-

現代病「集中できない」を知力に変える 読む力最新スキル大全

現代病「集中できない」を知力に変える 読む力 最新スキル大全 脳が超スピード化し、しかもクリエイティブに動き出す! [ 佐々木 俊尚 ]【本書が生まれた、読者からの「3つの質問」「切実な悩み」/本書「はじめに」より】本書を書こうと思った強い動機が3つある。まずはそこから説明したい。【Q1「佐々木さんは、あの信じられないぐらい幅広い分野の情報を、どうやって集めているんですか?」】ひとつめの動機は、「佐々木さんは、あの信じられないぐらい幅広い分野の情報を、どうやって集めているんですか?」と、いろいろな人に会うたびに、本当にいつもよく聞かれるからだ。わたしはツイッターとフェイスブックで、毎朝8時に10本ぐらいのさまざまな記事を紹介している。毎日、およそ1000本くらいの記事の見出しに目を通し、それをありとあらゆるスキマ時間を使ってチェックしている。当然、玉石混淆なわけだが、そこから「玉の記事」を見つけ出し、みなさんに無料でシェアしている。2010年の終わりぐらいから始めた毎朝の恒例行事で、ほとんど一日も休まずに10年以上も続けている。その「ノウハウ」を人に教えてあげると、「そんな読み方があるんですね! 」「記事の読み方が革命的に変わりました」と感謝されることも、じつに多い。そこでわたしが実践している「読む力」の最新ノウハウを、すべて1冊にまとめて多くの読者に体得してもらえれば、と考えたのが、本書を書こうと思った最初の動機である。【Q2「最近、本を読んでいても、どうも集中できません…」「ついついスマホばかり見てしまいます…」「すぐに気が散ってしまい、用もないのに、スマホを触ってしまいます…」】2つめの動機は、「最近、本を読んでいても、どうも集中できない」「ついついスマホばかり見てしまう」「すぐに気が散ってしまう」「用もないのに、スマホを触りたくなってしまう」という悩み相談を、これまた多くの人から非常によく受けるからだ。そういう質問を受けたびに、「集中力なんて別に必要ないですよ」「そんなのがなくても、大量のインプットとアウトプットは可能ですよ」とはっきり答えているのだが、それにも驚かれることがほとんどだ。なぜそう断言できるかといえば、わたし自身が「集中力のいらない読み方とアウトプット」を実践しているからである。いまのスマホ時代には、「集中力が続かない」という前提に立った「新しい読み方」「新しいアウトプットのやり方」が必要なのだが、どうもそれにまだ気づいていない人が思いのほか多い。集中力なんてなくても、「5分の短い集中」をうまく積み重れば、いくらだって書籍も記事も読めるし、それを「知力」に変えることはできる。もちろん、「スマホを手放して、読書に打ち込む」という離れ技ができるなら、それを否定するわけではないが、いまの時代、もはやスマホを手放すのは、ほとんどの人にとって不可能である。だったら、「気が散る」「集中できない」のがスマホ時代の宿痾、現代病だと受け入れ、それを逆活用すればいいだけの話である。「気が散るスマホの時代にふさわしい読み方」ができれば、じつに多くのものを効率的に読めるし、アウトプットも十分に成し遂げられる。その「集中力のいらない」インプット・アウトプット術も、本書で完全公開したい。【Q3「どうやって、あんなにいろいろなアイデアを思いつくんですか?」「佐々木さんはよく『ハッとさせられる』発想やアイデアを書かれていますよね」】3つめは、わたしが書いてきた『キュレーションの時代』『レイヤー化する世界』『時間とテクノロジー』などの本を読んだ人たちから、「どうやって、あんなにいろいろなアイデアを思いつくんですか?」と聞かれることが多いからだ。書いてきた本だけでなく、2008年から毎週必ず書いていて700号近くに達する「佐々木俊尚の未来地図レポート」という有料記事や、毎日のツイッターでのコメントなどを読んで、「佐々木さんはよく『ハッとさせられる』発想やアイデアを書かれていますよね」と褒めていただくことも多い。さまざまなメディアからインタビューを受けるときも、必ずその手の質問を受ける。これらの質問に、思いきって全部答えてみようと思ったのが、3つめの動機である。もちろん、「どんなときでも、必ずすごいアイデアが思いつくマニュアル」などというものは、残念ながら、この世に存在しない。しかし、「斬新な発想」や「素晴らしいアイデア」を思いつくための「土台」をつくり、その確率を高めることは、誰にでも可能である。大量の記事や書籍をどんどん読み、それを効率的に自分の「知力」に変えていくというのは、ある意味、「脳を超スピード化させていく」ということでもある。それと同時に、「斬新な発想」や「素晴らしいアイデア」がふと思いつくような、脳を「クリエイティブな状態」にしておくコツも、じつはきちんと存在する。・さまざまなものを効率的に読み、「知」を自分の中にストックしていくこと・ストックした「知」を脳にうまく留めることで、「ふと新しいアイデアや発想を思いつきやすい状態」にしておくこと、その確率を高めること本編で解説するように、この2つは、同時に達成できるどころか、本来は相乗効果があるものである。わたしは試行錯誤しながらそのコツを見つけ、それを長く実践してきた。その独自の方法も、本書の後半でたっぷり紹介したい。

2025.08.02

コメント(0)

-

三方よし経営2025・8

<巻頭言>“三方よし”から見た日米の経営 / 白鴎大学名誉教授 高橋浩夫<特集 環境への適応と三方よし>変化を恐れず未来へつなぐ ―― 挑み続ける老舗の多角化戦略 / タイヘイ株式会社代表取締役社長 太田健治郎千葉県匝瑳市に本社を構えるタイヘイ株式会社は、M&Aなどによって食品・印刷・金融の三業種を柱に約90社を抱える複合企業だ。八日市場(匝瑳市)で江戸時代初期から続く造り酒屋が、明治13(1880)年に味噌・醤油の醸造業へと転じたのを創業とし、今年で145周年を迎える。経営環境に適応するため、多角化を進めた背景とその根底にある思想について七代目の太田健治郎社長に話を伺った。<特集 ポイントオブビュー> 環境変化に備えるファミリービジネス / セブン・スプリングス株式会社代表取締役 武井一喜<特集 『道経一体経営原論』をひもとく> <父を憶う> 当てにされる人になりなさい / 有限会社ありがとう代表取締役社長 竹本裕司<三方よしへの挑戦>あんづくりで紡ぐ「豊かさ」の輪 / 株式会社木下製餡代表取締役社長 木下大輔さいたま市で地元の和菓子を黒子として支えながら「五方よし」の経営を実践する企業がある。創業94年、戦後から地元大宮に根差し、あんこの製造販売を行う株式会社木下製餡だ。「あんこ」を再定義し、世界へ羽ばたこうとする同社の強みの源泉を探るべく、木下大輔社長に話を伺った。<人を大切にする五方良しの経営学 39>お客様と地域社会へぬくもりを発信する / 人を大切にする経営学会事務局長 坂本洋介<「永続」への転換戦略 41>地域を元気にするさまざまな人口 / 東京大学名誉教授 月尾嘉男<特別対談>公のために尽くすことそれが「小原鐵学」と「商人道」 / 城南信用金庫相談役 川本恭治 × 100年経営研究機構代表理事 後藤俊夫<格言に学ぶ職場のモラル>その動機は誠実か<飛耳長目>一般社団法人人を大切にする経営学会 編著 /『人を大切にする経営学用語事典』<三方広場>

2025.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1