2013年07月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

すべては宇宙の采配!!

この7月22日、たまたま通りがかった本屋で、『すべては宇宙の采配』という書名の本を見かけた。◎『すべては宇宙の采配』 奇跡のりんご農家 木村秋則・著 東邦出版 2013年刊著者の木村秋則氏は、あの「奇跡のりんご農家」という肩書の著名な方で、同じ書名で2010年に刊行の加筆・復刻版を手にしたのは、その日が私にとって初めてであった。つらつらとページを捲って読んでみると、心に強く訴えかけてくるものがある。これを読むのは・・・今でしょ!・・・ということで早速入手した。読みはじめると、もう止まらない・・・著者の情念がダイレクトに伝わってくるようで、久しぶりに涙を流しながら感動の読破であった。そして7月24日、現在公開中の映画『奇跡のリンゴ』を鑑賞に行った。読んだばかりの書籍の感動が冷めやらぬ中、要所要所のシーンでボロボロとこぼれてくる涙に、自分が一番驚いていた。この映画には、今の地球規模で混迷混沌とした時代を打開し、乗り越えていくための処方箋が散りばめられていた感じがして、私にはとても勇気づけられる作品だった。また、映画には取り上げられていなかったが、書籍において記された木村氏の神秘的な体験談・・・大きな龍神との遭遇・UFOの頻繁な目撃・宇宙人との接近遭遇とUFOへの搭乗・・・などは、近未来に人々が体験し得る世界を先取りしている感じがして、迫ってくるものがあった。この書籍『すべては宇宙の采配』と映画『奇跡のリンゴ』は、ぜひ一読&鑑賞をお勧めしたい。

2013年07月25日

-

木曾「御嶽山」(3)

霊峰木曾「御嶽山」は、江戸時代から[山]は「富士」、[嶽]は「御嶽」と言われ、単独峰では富士山に次ぐ高さを誇る。さて前回までのブログで、「御嶽山」に纏わる二本の軸線を紹介してきたが、本日は「三本目の軸線」を紹介しよう。それはある書籍(※以下に紹介)の記述内容を参照したものとなるが、木曾「御嶽山」を中央として、そこから列島の東北方面(東西線に対して約45度)と逆の西南方面に線を引き、山頂や社寺などの主要地点を結んだ軸線となっている。(※書籍紹介・・・『濃飛古代史の謎』 尾関 章 著・三一書房(1988年)刊) ここで以下、その軸線の主要地点を、西南から東北に向けて拾い上げてみよう。・・・法隆寺・東大寺・金華山・《御嶽山》・蔵王山・黄金山神社・長徳山弥勒寺・・・ 以上、とりあえず七つの主要地点を記してみた。今までを振り返ると、「御嶽山」を除く六つの場所には二度以上訪れたことがあるのだが、この軸線の要とも思える木曾『御嶽山』の山麓に、この期に及んで初めて行くことができたのは、やはり重要な意味があったと感じはじめている。それは紹介した三本の軸線(レイライン)が、木曾「御嶽山」で交差することを認識できたこともそうであろう。ちなみに、東北の黄金山神社は、東大寺の大仏造営に際して、鍍金用の金が産出された宮城県涌谷町に鎮座する式内社である。これも何方様のお導きか・・・この神社には三度以上の参拝を許され、国の史跡に指定されている「黄金山産金遺跡」の近辺を、じっくりと遊覧したことを覚えている。冒頭に[山]は「富士」、[嶽(岳)]は「御嶽」と記した。合わせて「山岳」という言葉もあるが、その[山]とは「女性性」にして[岳]とは「男性性」とする観方があるそうだ。今回のバスツアーは、世界文化遺産となった優美な「富士山」を、常に背後から護ってきた雄々しき「御嶽山」を直に体感すべく、まさに「龍王」の采配によるものだったと感じるところである。日本列島を「龍体」に見立てるとすれば、おそらくその背骨に相当するのが、上記の「三本目の軸線」であり、その軸線の真ん中に見出せた「正三角形(御嶽山・位山・金山巨石群)」こそ背骨の中心部にして、「龍蛇」を象徴する「鱗紋」に観えてきた今日この頃である。☆今日の画像は、森林浴発祥の地であり「木曾檜(きそひのき)」の産出地としても有名な「赤沢自然休養林」(長野県上松町)の中を流れる、透き通った美しいせせらぎを撮影したものだ。この度の伊勢神宮の御遷宮に必要とされる約一万本の御用材の檜は、ここ赤沢を含む木曾の森林地域で、約8年前に伐採されたものだそう。 やはり標高1000m越えの森林浴は格別で、短い時間にしても至福のひとときを堪能できた。

2013年07月18日

-

木曾「御嶽山」(2)

日本六十余州に「御岳山」があるとされ、その山岳を信仰の対象とする「御岳信仰」においては、「木曾の御嶽」が別格ということで、「王の御嶽(おうのおんたけ)」という尊称を受けていたそうだ。各地の「御岳」を「みたけ」と言うのに対し、「木曾の御嶽」だけが「おんたけ(=王のみたけ)」と称したとのことである。さて前回の日記で、「御嶽山」と「伊吹山」を結ぶ「夏至の日出⇔冬至の日入」を示す軸線を紹介したが、それとは別の「御嶽山」に絡む「軸線(レイライン)」が見出せたと記した。これもネット検索で確認できたもので、その軸線とは「御嶽山」と「位山」、そして「白山」を結ぶ「冬至の日出⇔夏至の日入」を示すレイラインである。興味深いのは、その軸線に沿って「御嶽山」から東南東に延長すると「富士山」に到達するところである。さらに興味深いのは、日本列島を横断する象徴的レイラインの「富士山と出雲を結ぶ東西軸」の軸線上に「伊吹山」を見出せたことだ。そのことから(ある意味において)「御嶽山」を中心として東方の「富士山」と西方の「伊吹山」を結ぶ三角形が浮上し、上述の二本の軸線の相互関係が認識できたことは、今の私にとって意義深いことであった。加えて、「御嶽山」と「位山」と「金山巨石群」の三点を結ぶと、かなり精確な「正三角形」となっていることから、おそらく太古から意識されてきたポイント地点だったと推察できよう。(※以下、上記のポイント三地点に関連するブログ記事をピックアップした。)☆関連記事 2013年04月08日 「春」の旅日記(15) ⇒リンク☆関連記事 2013年04月11日 「春」の旅日記(18) ⇒リンク☆関連記事 2013年05月08日 「金山巨石群」とは・・・ ⇒リンクとある情報によれば、日本列島における木曾「御嶽山」の位置付けは、太平洋側に流れる「天竜川」と日本海側に流れる「九頭竜川」の間をとって、「龍神」の形をとる列島の「背骨」をあらわしているそうである。その後、言わば日本列島の「中心」を暗示するかのように、これまで紹介した「御嶽山」に纏わり交差する二本の軸線に加えて、もう一本となる「三本目の軸線」が見出せたので、それは次回の日記で紹介しよう。今日の画像は、ツアー旅行で「天竜川の舟下り」の際に、多くのトンビが川面に遊びに来てくれた風情を撮影したものだ。川下りの途中に船頭さんの解説で、河岸の大樹の上方にあるトンビの巣を教えてもらったが、遠くから船頭さんがその巣を指差したとたんに、巣にいたトンビが羽ばたく姿を見ることができた。「おぉ~!」と感動していると、二人の船頭さんも口を揃えて、もう勤めて十年以上になるけれど、巣からトンビが羽ばたくのを見たのは、これが初めてだと言われていたのも印象的だった。

2013年07月16日

-

木曾「御嶽山」(1)

今月の12日、初めて木曾の「御嶽山(標高3067m)」に行く機会があった。一泊二日のバスツアーということもあり、山頂まで登ったわけではないが、好天に恵まれて御岳ロープウェイの山頂駅(標高2150m)からの展望を楽しむことができた。そこで今日の画像は、山上は飯森高原駅の展望台から、まだ積雪の残る「御嶽山」の雄姿を撮影したものである。今回のツアー参加は、私の意図したところではなかったが、宿泊地は「下呂温泉」で「御嶽山」とくれば、すぐに今年の「春の旅」で訪れた「金山巨石群」が脳裏に浮かんだので、その関連性を探るためにネット検索を試みた。すると、「金山巨石群」と「下呂温泉(湯ケ峰)」と「御嶽山」を結ぶ三点一直線の「軸線」を謳う記事に遭遇した。その記事によれば、この「軸線」は「夏至の日の出」と「冬至の日の入」を示すレイラインと出ていたので、「金山巨石群」の全体構造が、その「軸線」を意識した設営になっていたことを思い出した。加えて、先端の地質調査によると、「金山巨石群」に配置された巨岩の組成は、現地で産出されるものではなく、かなり離れた「御嶽山」の山域で産出される岩石に特有のものだとする調査結果があることを、金山巨石群の調査員から聞かされたことを思い出した。・・・ということから今回の信州ツアーは、「春の旅」で強い感銘を受けた「金山巨石群」の、あの巨大な岩石が産出された、木曾「御嶽山」を訪ねる機会をいただいたものと感じた次第である。そして、さらなる関連性が見出せないものかと検索すると、なんと先の「軸線(レイライン)」を伸ばした先に「伊吹山」があることがわかった。そういえば「春の旅」では、飛騨「位山」の山麓で「御嶽山」を展望し、また「伊吹山」を展望しつつ登拝した「南宮山」(美濃一の宮・南宮大社の神体山)の山頂から、岐阜の「金華山」越しに「御嶽山」が明確に遠望できたことを思い出すとき、ある意味で「御嶽山」と「伊吹山」を結ぶ「夏至の日出」⇔「冬至の日入」を示す軸線は、すでに「春の旅」の際に、暗に意識させられていたと認識できよう。さらに検索を続けると、やはり木曾「御嶽山」を要として、上記とは別の「軸線」を見出せることが分かったのである。つづく

2013年07月15日

-

「宇賀(うか)」より観えてきたこと

7月に入ってから、「宇賀」(発音は「ウカ」)という言葉が気になっていた。最初の頃は、その発音が、伏見稲荷大社の主祭神「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」の冒頭の「ウカ」に繋がることから・・・お稲荷さんと関係するのだろう・・・と感じていた。ところがその後も、この「ウカ」という言葉が、頻繁に脳裏に浮かんでくるので、これはウカウカしてられない・・・(笑)ということもあって、それなりに意識していたのだが、先日7月7日の七夕(新暦)を迎えた時、この「宇賀」という漢字を含む神名の「豊宇賀能売命(とようかのめのみこと)」が目に留まった。この「豊宇賀能売命」とは、いわゆる「羽衣伝説」に伝わる、天より舞い降りた「八乙女」の一人で、「丹後風土記」(715年)の中に、日本最古の羽衣伝説の記述があるとのことだ。さらに調べていくと、ある民俗学者の説だが、この「八乙女」とは、「北斗七星」に「輔星(アルコル)」を加えた「北斗八星」を意味し、つまり「八乙女」の一人とされる「豊宇賀能売命」の本質とは、「北斗七星」の第六星の脇にある「輔星」(和名でソヘボシという)のことだとする説に辿り着いた。ちなみに、この「豊宇賀能売命」の別名は「豊受姫命」とも伝わり、雄略天皇の時に丹波国から遷宮して伊勢神宮外宮に祀られたとされる。 そういえば約2年前になるが、縁あって元伊勢とも称される丹後半島の「豊宇賀能売命(豊受大神)」を祀る「奈具神社」(京都府宮津市に鎮座する式内社)や「比沼麻奈為神社」(京都府京丹後市に鎮座する式内社)に参拝させていただいたことがあり、懐かしさが込み上げてくる。加えて、伊勢外宮の主祭神「豊受大御神」については、かつて伊勢外宮で唱えられた伊勢神道(度会神道)では、「豊受大神」を宇宙に最初に現れた神「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」、および「国常立尊(くにのとこたちのみこと)」と同神としている。以上のことを考え合わせると、「宇賀」というキーワードは、伊勢外宮の「北斗八星」を祀る「北辰信仰」につながり、とりわけ「北斗八星」の中の「輔星(そえぼし)」を意味していたことになるわけだ。そこで思い出したのは、今年3月の「春の旅」の過程で、伊勢外宮の境内にある勾玉池の特設舞台にて、知人の舞姫御一行による奉納舞が催されたのだが、その際に活用していただいた自作の「五十鈴の御玉」であった。☆関連記事・2013年04月05日 《「春」の旅日記(11)》 ⇒リンクその中に御鈴を入れた作品は、今回の個展の際に「北斗七星」の脇に「輔星」と見立てて飾った造形と同型の作品だったことに思いを馳せる時、何とも言えない不思議な一連の繋がりを感じる今日この頃である。

2013年07月10日

-

そして、「出雲」へ・・・

「出雲」への旅は、当初は7月中に予定していたのだが、様々な経緯があり6月末に行ってきた。今年の「春の旅」では、天神地祇を祀る八社の内の六社を参拝したが、今回の旅路によって残りの二社・・・天神を祀る「熊野大社」と地祇を祀る「出雲大社」・・・に参拝できたことで、この度の出雲行脚は、今春より続いた一連の旅路の締め括りととらえることもできよう。今回の「出雲」では、一泊二日という限られた時間ではあったが、上記の主要二社をはじめとして約三十もの社寺や遺跡等を巡ることができ、まさに有り難き幸せを噛み締めているところである。今日の画像は、今回の「出雲」で終盤に訪れた「日御碕」にて、6月30日の午後五時半頃に撮影したもので、その雲間から西方の海に降り注ぐ太陽光の美しさに、旅の疲れを忘れさせてくれた感動の一瞬であった。そして今朝のテレビを見ていると、世界文化遺産に登録されたばかりの「富士山」は、本日7月1日が山開きと知り、「富士山と出雲を結ぶ東西軸」の再浮上を謳ってきた私としては、なるほどそれまでに遷宮を含めて「よみがえった出雲」を再訪しておくべきとの、背後からのお導きがあったものと認識したところだ。どうやら「富士山と本州最西端を結ぶ龍蛇の道」は、いよいよ「富士山」を扇の要として・・・「はじまりがはじまる出雲」の東西軸・・・に展開し、その「山開き」と共に秘められし奥義(扇)が開き始めたと感じる今日この頃である。

2013年07月01日

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 限定イヤープレート付🎄Disney SWEET…

- (2025-11-17 06:41:29)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 今日は、日本製肌着の日ですよ!(^o^)

- (2025-11-17 06:30:07)

-

-

-

- 徒然日記

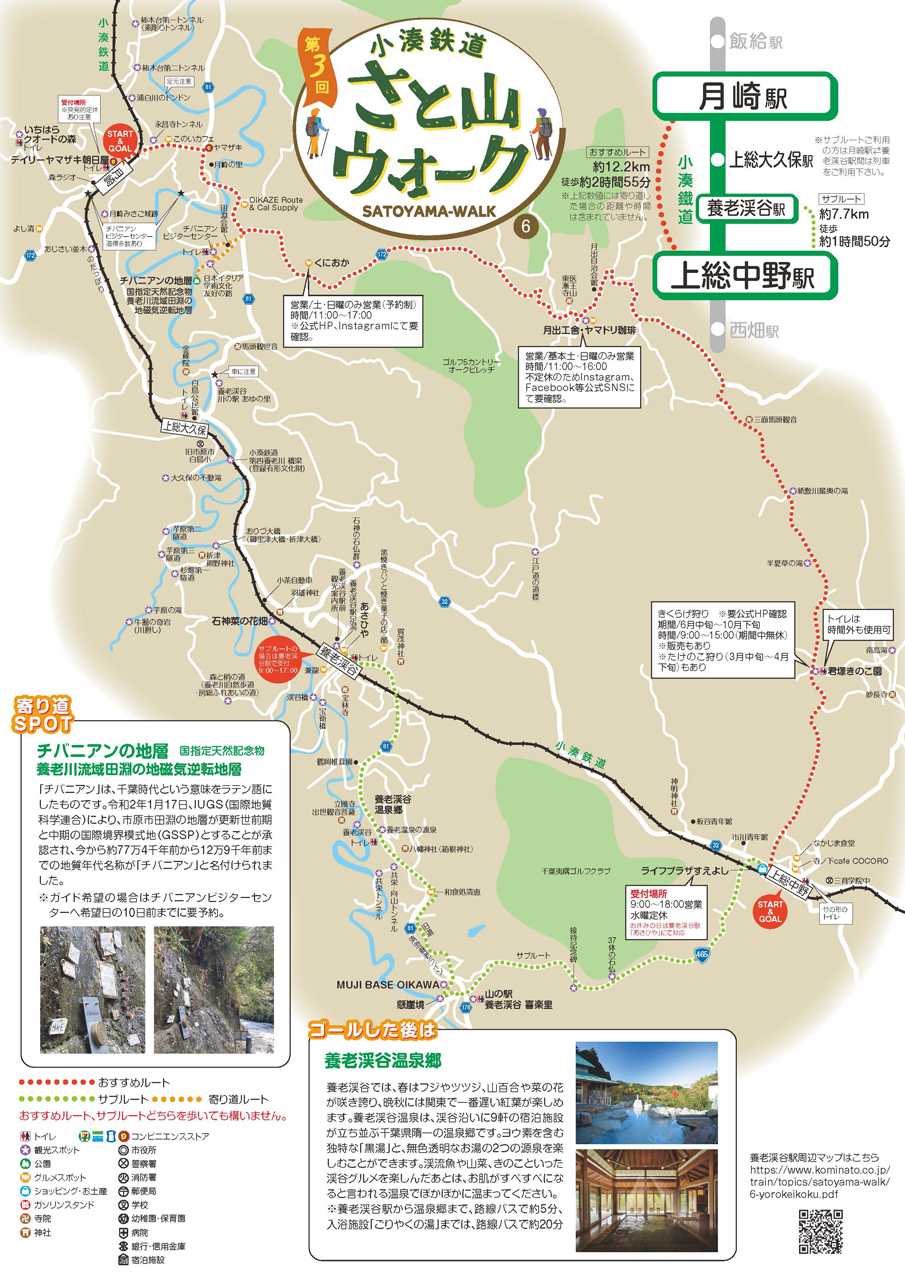

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-