2013年11月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

北九州(宗像~鞍手)の歴史探訪(3)

話が前後になるが、今回の北九州の神社巡りの誘いを受けたとき、「宗像」は以前から馴染みのある地域だったが、今なぜ「鞍手」なのかと自身に問うと、ある書籍(※)の文章に辿り着いた。その書籍によると・・・「くらて(鞍手)」とは〔 ケフェウス座・アルデラミン 〕の和名で、その星を信仰する氏族たちは、水利を管理する技術があった集団で、この地で「アルデラミン」の和名を名乗り、それが地名になった・・・と知ることができた。(※)書籍名『 儺の国の星 』真鍋大覚 著作・那賀川町 発行(1982年)加えて上記の書籍によると、この北天の夜空に輝く「アルデラミン」を信仰の対象とした氏族が、古代鉄の精錬技術のある「物部氏」であり、元来は星辰を祭る(星を観測して暦を作る)氏族にして、「古物神社」の鎮座する「古門」を本貫地として栄え、後に大和に進出したと考えられるようである。さて23日の夜は、地元の神事に造詣の深い重鎮との御引き合わせがあるとのことで、自己紹介かたがた自作の造形を数点持参して御自宅へ伺った。そこで今日の画像に映る造形は、その時に持参した作品の一つで、この11月23日に掲載した「造形⇒ リンク 」と、その外形は同じ形状となるのだが、さらにその内部に潜む構造を具現化した作品である。御自宅では、御歳を召された重鎮を囲んでの、神事に関する四方山話に花が咲き、私も自作の造形を披露しながら、自身が歩んできた経歴を掻い摘んでお話させていただいた。そのご紹介いただいた重鎮との会話のなかで特に印象に残ったのは、私が・・・歴史研究は「竹内文書」から入りまして・・・と話すと、すかさず・・・それは本筋ですね・・・との返答があったことで、それがとても嬉しかったことを覚えている。ある「御方」の采配により、初めてお会いした方々と共に、宗像から鞍手と神社巡りをしつつ充実した一日を過ごした後に、その「御方」の別宅にて一泊させていただいた。その夜は、不思議なくらいに寝付けなかったお蔭か、実に印象深い夢を見たので、以下に記しておこう。(2013年11月24日未明の夢)・私は「クジラ」を捕まえた。その捕えた「クジラ」を、どのように解体するかを思い描いていた。・すると寝かせてある「クジラ」の全体像が、実に鮮やかな極彩色で見えてきて、その美しさに私は目を奪われてしまった。・その大きさは3~4mで、最初はクジラと思っていたが、別の生き物のようにも感じられた。・その生き物の周囲をじっくりと、吸い寄せられるように見つめていると、そのクジラのような生き物は、いつの間にか3~4mの巨大な「裸体の女性」に変化していたのであった。・その美しい輝きを放つ女体の素肌は、先ほどのクジラのような生き物の皮膚と質的には同じもののように感じられ、実に艶めかしかった。・その仰向けに寝た姿の女性は、目を閉じてはいたが確実に息づいており、その抜群のプロポーションは、気品あふれる完璧な女体美として、私の脳裏に刻印されたようである。・すると、どこからともなく音楽が聞こえてきた。聞き流していると、沖縄の歌姫「夏川りみ」の唄う「涙そうそう」とわかり・・・なんだか慰められる歌だよな・・・と思いつつ目が覚めた。その後、この記憶に残る不思議な夢について、泊めていただいた「御方」に話してみると・・・それは「豊玉姫(トヨタマヒメ)」じゃないかしら・・・と、一言。なるほど・・・と、私も同感であった。そこで「豊玉姫」で調べてみると・・・記紀神話に登場する海神(わたつみ)の娘。海神宮を訪れた火遠理(ほおり)命と結婚し,身ごもった子を産むために海辺にやってくる。しかし産屋の中でワニの姿で苦しんでいるところをのぞき見されて怒り,子をおいて海底の国に帰る。・・・とあった。「龍宮乙姫」とも言われる「豊玉姫」の御正体は“八尋和邇(やひろわに)”という伝承があることから、上記の「産屋のなかでワニの姿」の「ワニ」が、夢の中で見た「豊玉姫」に変化する前の「クジラのような生き物」と解釈でき、私は夢の中で「豊玉姫」に出会ったことになる・・・。ちなみに「ワニ(和邇)」とは、「龍」や「鮫」、古くは「海亀」と捉えられてきたそうである。また、沖縄は古くは「琉球」≒「龍宮」と呼ばれていたことから、言わば龍宮(琉球)の乙姫が唄う「ワタツミの詩」が、その夢の締め括りとして聞こえてきたのであろう。11月24日の朝は、そんな秘めやかな目覚めから始まるのであった。

2013年11月30日

-

北九州(宗像~鞍手)の歴史探訪(2)

初日の11月23日は「勤労感謝の日」にて、巡拝した神社の中には、午後からの「新嘗祭(にいなめまつり)」の準備で忙しくされているところもあり、古来より連綿と続く「まつり」の賑々しい風情を感じることができた。当日は他に数社の神社等を巡ったのだが、ここでは「鞍手」に鎮座する「古物神社」(鞍手町古門)と「剣神社」(鞍手町木月)の二社に絞って綴ることにした。まず「古物(ふるもの)神社」についてだが、当神社に纏わる伝承で特に心を惹かれるのは、この「古物神社」の鎮座する「古門」は、「物部氏の本貫地」だというところである。そして参拝の折、当神社の数ある祭神の中で、特に注目したのは「布留御魂神(ふるのみたま)」であった。この祭神は、奈良は物部氏の祀る「石上神宮」の祭神でもあり、神名の「布留(ふる)」については、かねてより私的に注目していた古語である。この「ふる」という古語の意味合いに関して最も腑に落ちる解釈は、九州大学工学博士の真鍋大覚氏が昭和57年に著された書籍『 儺の国の星 』に短く鮮やかに書かれていた。◎記紀にある「布留の御魂」は隕鉄を精錬した剣で、「布津の御魂」は砂鉄を精錬した剣である。このたった一行ではあるが、その内容の深いこと広いこと・・・まさに「目から鱗」で腑に落ちた次第。上の文章にある・・・「布留の御魂」は隕鉄を精錬した剣・・・とは、私にとっては強烈なメッセージで、これによって「ふる」とは「隕石」を指す古語と知ることができた。またここで思い出したのは、AD535年に地球規模で地上に落下した隕石群があり、世界各地にその痕跡が確認できるとのことで、おそらくここ「古物神社」の鎮座する一帯の「鞍手」の地域にも、その一端が落下した可能性を指摘しておきたい。ちなみに、地球上に飛来した隕石の中で、鉄を多く含む隕石を「隕鉄」と呼ぶのだそうだ。また古代より「隕鉄」を精錬した「隕鉄剣」は特別視されたようで、トルコで発見された世界最古の「鉄剣」も、権威の象徴とされたであろう「隕鉄剣」だということである。さて、「鞍手」に鎮座するもう一社の「剣神社」の祭神は、「須佐之男命」「日本武尊」「宮須姫命」の三柱であった。興味を引くのは、この三柱の祭神は「草薙の剣」の歴代の所有者というところだ。思えば上記の「古物神社」の祭神にも、この三柱神は含まれており、翌24日にも「鞍手」に鎮座する数社を参拝させていただいたが、殆どの神社が『剣』に纏わる社で、上記の三柱の祭神が祀られており、この地域を治めていたとされる物部氏の強い息吹を感じた次第である。そこでもし、上記のAD535年の「隕石落下」が「鞍手」で現実に起きたとすれば、なぜ物部氏をはじめとする精錬技術の卓越した製鉄の民が、この地域に集結したかということや、なぜこの地域に製鉄文化の結晶たる「剣」が社名となる(あるいは社名に入る)神社が、かくも多く鎮座するのかという理由が推考でき、歴史ロマンも膨らむと言えよう。ところで、今回の神社巡りを案内してくださった「御方」の話では、この「剣神社」の鎮座する地名の「木月(きづき)」とは、出雲大社の別名「杵築大社」の「杵築(きづき)」が元だという説があり、この鞍手町の「木月」に鎮座する「剣神社」が、現在の島根県は出雲大社の元宮ではないかと言われていた。もしそれが歴史の真実だとすると大変なことだと思いつつ、何気なく「方位磁石」で参道の方位を調べてみることに。すると、艮(東北)に向かって神殿を拝する佇まいだということが明確に分かり、直観的にこれは「北斗七星」を拝する方位であり、それと同時に、かつて出雲大社の主祭神「大国主命」の御正体は、夕暮れに東北の夜空に出現する「北斗七星」だと、自分なりに尽き止めたことを思い出した。・・・もしかすると、この木月の剣神社が、杵築大社(出雲大社)の元宮かもしれない・・・☆関連記事・2008年07月26日 「出雲大社の祭神考」⇒ リンクつづく

2013年11月29日

-

北九州(宗像~鞍手)の歴史探訪(1)

私のブログが縁で出会ったある「御方」のご案内で、11月23日~24日の一泊二日にて、福岡県の「宗像」から「鞍手」にかけての神社巡りに同行する機会を得た。その「御方」と事前の電話会談にて、各地に鎮座する神社に纏わる話を伺う過程で、私の脳裏には「天体の地上投影」という観点から、主に「冬の星座」を代表する「シリウス」と「オリオン座」が、地上に神社の配置として投影された風情が浮かんできたのは不思議だった。さて23日の朝、集った5人でまず最初に向かったのは、宗像地区は「神湊の宗像神社」であった。大島や地島に渡るフェリー船着場の少し高台にある当神社は、今でこそ小さな祠があるだけだが・・・現在の宗像大社(辺津宮)の、その元宮ではないか・・・とは、その感性の豊かな「御方」の見解だが、参拝は二度目となる私もそのように感じられた。そこで今回の画像は、その宗像神社の鎮座する神湊の高台から、響灘に浮かぶ「地島」を撮影したものである。このブログでも何度か取り上げたが、私的感覚や天体の動向に詳しい歴史研究家の資料等から、この「宗像地区」が天体「シリウス」が地上投影された聖地と認識し、辺津宮の「高宮」や元宗像たる「光岡八幡宮」、そして大島に鎮座する「中津宮」を想定してきた。ここに、ある「御方」の御一行と共に現地を訪れ、事前の会話で「シリウス」と直感した「神湊の宗像神社」が加わることで、改めて私の心中にはこの「宗像地区」が天体「シリウス」の投影地として印象深く輝いてくるのであった。そして、その後に向かったのは「八所宮」(宗像市赤間区吉留)であった。この「八所神社」とも称される神社は、宗像大社の横を流れる「釣川」の上流に鎮座し、その宗像大社との関係は歴史的に古く、また高千穂の「幣立神宮」とも深い御神縁があるとのことだ。この神社への参拝は二度目となるが、その参道からして古式ゆかしき深淵な佇まいは、悠久の歴史を髣髴とさせるものがある。この「八所宮」の御祭神は、伊邪那岐命や伊邪那美命ほか四夫婦神の、『日本書紀』に由来する八神とされている。上記のように、漠然とではあるが参拝当時の私は、この「八所宮」が「オリオン座」の投影された地域と観えていた。ところが、この記事を書く2~3日前になると、その「八所宮」の「八」とは、オリオン座の「三ツ星」と、これを取り囲む「五つの星」を加えた「八」であると、なぜか明確に認識できたことに(恐れ多いことではあるが)私としては久しぶりに心を揺さぶられた。以上のように、天体の「シリウス」と「オリオン座」が、それぞれ地上の「宗像神社」と「八所宮」に投影されているという着想が、実際の現地を訪れることで体認できたのは、まさに有り難い出来事であった。当日は、その後も神社巡りは続くのだが、この地域を流れる「釣川」が繋ぐこの二社への参拝は、今回の「北九州の歴史探訪」が凝縮された世界を物語っていたと言えよう。つづく

2013年11月28日

-

「軸立て」の秘密(火水土)

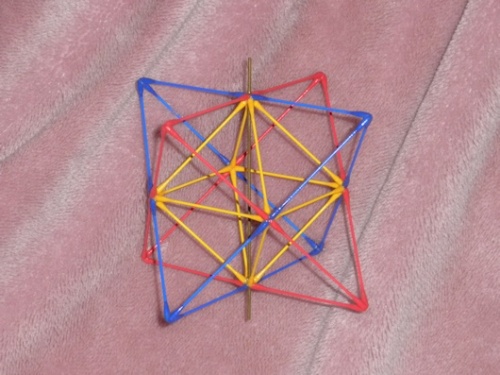

中心の回転軸(金色)を立てて、大きな二つの「正四面体」(青色と赤色)の合体構成により見出せる中央部の共通項「正八面体」を黄色として、その全体構造を「色」の三原色で区別してみた。そこに読み取れたのは、あらゆる物事の根底を支えている普遍的原理たる「火(赤色)」・「水(青色)」・「土(黄色)」、つまり「ひみつ(秘密)」であった。陰陽の「二元(火・水)」を超えた『三元(火・水・土)の仕組み』は、おそらくこの金色の「軸立て」で活きてくるのである。私的には、この形象を見ていると、「カタカムナ」の《八鏡文字》や、「ホツマツタヱ」の《フトマニ図》が観えてくるから不思議である。この造形に連動する「数理」があるのだが、それはまた別の機会にしたい。

2013年11月23日

-

「秋の旅」の余韻

先月の10月末、知人からの誘いで地元の「狗留孫山(くるそんざん・標高616m・山口県下関市豊田町)」に登った。この「狗留孫」とは梵語の音訳で、「実に妙なる成就」を意味するそうだ。山岳信仰の山ということで昔から聞き知ってはいたのだが、山頂までは登ったことがなかったので、知人と私を含む4人で登拝することになった。御山の8合目辺りに「狗留孫山修禅寺」という真言密教系のお寺がある。上の画像は、その寺の仁王門を撮影したものだ。その上方の額には「御嶽山」と書いてあった。後で寺にお勤めの方に尋ねると、これは「おだけ」と読み、「木曾の御嶽山」を中心とする御嶽信仰の系列と聞き、今秋の「秋の旅」との太い繋がりなるものを感じた次第である。本堂の玄関には、表情豊かな雌雄の龍や獅子の姿が見事に彫刻されており、それを映したものが下の画像である。・・・ということは、御嶽信仰(山岳信仰)の要となる「木曾の御嶽山(おんたけさん)」に登拝してから、次に地元の「長門の御嶽山(おだけさん)」たる狗留孫山に登拝するという、そういう見えない配慮というか段取りがあったのでは・・・などと、寺内でお茶の接待を受けながら皆と雑談しつつ、ひとり感慨に耽っていたのを思い出す。ここで以下、この「狗留孫山修禅寺」の歴史について簡単に記しておきたい。(お寺のHPより抜粋)◎狗留孫山修禅寺は、御嶽 (おだけ) 観音として広く知られた「弘法大師」御開山、「栄西禅師」中興の観音霊場です。狗留孫山霊場八十八箇所総本寺でもあります。御本尊は十一面観世音菩薩です。上の記述は、短縮して纏められた全体的なお寺の紹介だが、別にさらに時代を遡る記述もあり、特に以下の「奈良時代」の記述が私の目を引いた。◎天平13年(西暦741年)には東大寺建立の四聖の一人である「行基菩薩」が、当山で修行したといわれ、奥の院(聖観音堂)には行基菩薩の御作と伝えられる「聖観世音菩薩」が安置されています。◎天平勝宝6年(西暦754年)東大寺の寺基を確立した東大寺二世、「実忠(じっちゅう)和尚」が諸国遍歴の折、当山を尋ねられ御霊石(本堂向って右の巨石)より大悲観音の尊容を感得され、以来この御霊石を「観音岩」と称するようになりました。その屹立する「観音岩」を下方から撮影したものが、この下の画像である。おそらく寺の本堂は、言わば御本尊たるこの「観音岩」に寄り添うように建設されたのであろう。まさか奈良の「東大寺」に纏わる二人の歴史的人物が、このお寺に関わりがあるとは、実際にこの「狗留孫山修禅寺」に参詣しなければ分からないことであった。この件に関しては、今春の「春の旅」では国力を尽くして「東大寺」を建立された「聖武天皇」に思いを馳せ、また今秋の「秋の旅」では山岳信仰の霊峰「木曾の御嶽山」の登拝が主目的だったこともあり、春と秋と双方の旅路の主要な要素が、地元の「狗留孫山(長門の御嶽山)」の登拝に結集したという観方もできよう。その後、私たちは寺を出て「狗留孫山(標高616m)」の山頂を目指した。ところどころに急な坂道もあったが、途中で小休憩を取りながら皆無事で山頂に到着することができた。その山頂で映した画像が、この上の画像である。山頂では周囲の木々が取り巻いているために、西方の響灘に広がる海の一部分しか展望できなかったが、私としては「木曾の御嶽山」と「長門の御嶽山」がつながったという、ある種の達成感を味わうことができたのを覚えている。さて最後の画像は、下山の途中にまた寺に戻って、本堂の近くにある「一本杉」(市指定文化財)といわれる大杉を撮影したものである。推定樹齢約1,200年、胸高直径3.2m、樹高50mの巨木で、同行の4人共に各々の歓声を挙げて、その根元から天に向かって直立する聖樹を見上げていた。私もこんなに大きな杉を見たのは、屋久島で見た「大王杉」以来である。その「一本杉」の根元から、本堂と寄り添う「観音岩」を仰ぎ見たとき、私は思わず深い感動に包まれた。それは、このお寺の全体的な佇まいが、いわゆる古神道で言うところの「神籬(ひもろぎ・神々の宿る聖なる樹木)」と「磐境(いわさか・神々の宿る聖なる岩石)」という、日本古来から信仰の対象とされる二つの要素が明確に残されており、また永きに渡り連綿と護られてきた祭祀場と認識できたからである。ここ山口県の地元にて、日本古来(縄文系譜)の山岳信仰より生まれた「修験道」の懐の深さを、改めて垣間見た思いである。

2013年11月16日

-

「秋」の旅日記(50)

いよいよ剣山の麓にある「見ノ越」のリフト乗り場に到着。ここからリフトに乗れば、約15分で8合目付近まで行けるので、後は徒歩40分位で西日本第二の高峰「剣山(標高1995m)」の山頂に立つことができる。私たちがリフト乗り場に到着した時、その乗り場の少し上あたりから霞が山を覆い、山上方面は全く見えなくなっていた。「山の天気は変わりやすい」とよく聞くが、先ほどの神社では、あれほどの晴天だったのにと、二人共とても驚いたのを覚えている。さて上の画像は、8合目から山頂までの中間辺りに鎮座する「大剣神社」から少し登ったところにある、まるで「剣」のように天に向かってそそり立つ岩を撮影したものだ。次にこの画像は、標高約1800mの高所に湧く名水を汲む場所を撮影したものだ。この「日本名水百選」にも選ばれた湧水は「剣山御神水(つるぎさんおしきみず)」と呼ばれ、大剣神社の御神体である御塔石の根本より湧き出ており、昔から神の水として崇められているそうだ。飲んでみると確かに美味い水である。こんな高所でもなかなかの湧出量で、ここで水を飲めるのは有り難いことだと感じた。そして下の画像は、剣山山頂の三角点のある場所を撮影したものである。画像のように周囲は濃霧で風も強く、ほとんど何も見えなかったのが印象的で、知人と共に「この天候は龍神様の歓迎ということですね」と頷き合い、お陰様で二人きりで山頂を独占することができ、山上の雰囲気を大いに楽しむことができた。私にとって剣山は三度目だが、初登頂の知人は山頂にて、「剣(つるぎ)」は「鶴亀(つるぎ)」だと感得したとのことで、山頂部に「鶴岩」と「亀岩」があることを話すと、知人はいたく感動していた模様で、一緒に二つの岩を探そうとしたのだが濃霧のために断念したのも、今となっては思い出に残るワンシーンである。この「剣」が「鶴亀」とは、かつて私もその発音から意識したことがあり、その「鶴亀」をさらに発展させた捉え方として、「鶴」≒「剣」・「亀」≒「鏡」となることから、この「つるぎ」の一言で、「カゴメの唄」ではないが「鶴」と「亀」が統(す)べった、つまり統合したと捉えることができる。となれば、前回の日記に書いたように、鶴が剣で「忌部氏」と、亀が鏡で「中臣氏」の類推から、古代日本を代表する「祭祀氏族」に宿る双方の薫香が、阿波国の最高峰「剣(鶴亀)山」の山頂において、私の心中で統合したと解釈でき、加えて知人の山頂での感得と、この「秋の旅」における全体の流れを勘案すると、実に感慨深いものがあった。この画像は、下山の際に山道から撮影したもので、この霞のかかった立ち枯れの木々の姿などは、まさに枯山水の水墨画に描かれた幽玄な風情を醸し出していて、知人と共に道中で何度も立ち止まり、感動の声を発しつつ降りていったことを覚えている。ところで、私の知人の話では、かつては「阿波(徳島)」に都があって、いつのころか「奈良」へ遷都したということで、その経緯等を著した書籍も紹介してくれた。(以下に紹介)◎参考図書『阿波から奈良へ、いつ遷都したのか』笹田孝至 著・(株)アワード 2012.8.8刊私も以前から、今から約8,000年前に起きた天変地異のため、飛騨の「位山」にあった都が、阿波の「剣山」に遷都したという情報や、もともとは「阿波」に中央政庁があり、そこに半島から渡来人がやってきて、半ば強引に婚姻関係を結んで乗っ取り、現在の奈良・大和地域に移住したという情報を知っていたので、「阿波から奈良へ・・・」は有り得る話だと感じた次第。また別の書籍(以下に紹介)では、奈良の「三輪山」に相当する山が、阿波の「眉山(びざん・標高290m)」であり、三輪山の麓にある大和三山に囲まれた「藤原宮」と同様の都造りの形跡を、阿波「眉山」の麓でも読み取れることが証明されていて、今の私の心中には以前にも増して「阿波」と「奈良」の関係、そして「忌部氏」と「中臣氏」の関係が、濃厚に浮上してきた感じがして、それこそ「カゴメの唄」の・・・後ろの正面だあれ・・・を突き止める時期に入ったと、象徴的ではあるがそのように感じる今日この頃である。◎参考図書『鼎の国-日本古代国家の実相』坂田 護 著・海島社 1998刊☆関連記事・2011年06月06日 長旅・四国編「眉山からの展望」⇒ リンク何度も言うように、今回の「秋の旅」は・・・「剣」に始まり「剣」で終わる・・・という、まさに「剣」づくしで貫かれた、とても充実した旅路であった。長編となった「秋の旅」シリーズも、本日の「秋」の旅日記(50)を以って終了である。この長編シリーズにお付き合いくださった方々に感謝します。ありがとうございました。

2013年11月14日

-

「秋」の旅日記(49)

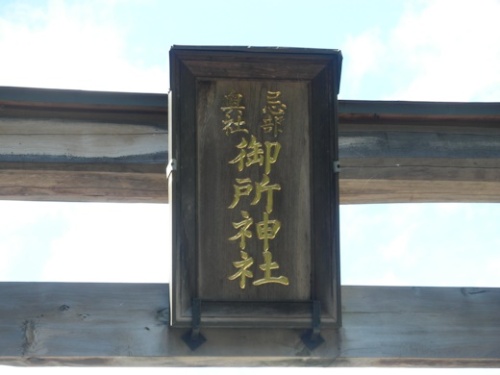

9月28日(土)早朝、岡山に途中下車して知人を車に乗せ、私たちは一路「剣山」へ走った。久しぶりの知人との会話に夢中だったためか、いつの間にか四国の霊峰「剣山」の麓に到着していて、本州から四国に渡った感じがしなかったのは、何とも不思議な感覚だった。その「剣山」の麓から、急勾配を車で登っていく過程に、フッと道標が目に飛び込んできたので、道を折れて立ち寄ったのが、阿波忌部氏の祀る「御所神社」(徳島県美馬郡つるぎ町)であった。吉野川中流域を本拠とした阿波忌部氏は、朝廷との繋がりの深さや、古代の鉱山開発にまつわる技術者集団としても、とても興味深い歴史を持つ氏族である。今から約2年前に四国を訪れた際、古代祭祀氏族たる忌部氏を訪ねて、阿波国(徳島県)内の忌部氏に纏わる神社巡りをしたことがあった。当社はその際にも訪れているので、今回で二度目の参拝となった。☆関連記事・2011年06月05日 忌部(いんべ)氏の故郷を訪ねて ⇒ リンク同行された岡山の知人は初めての参拝にして、かねてより忌部氏に強い関心を持っていたとのことで、参拝後には感無量の雰囲気が伝わってきて、お連れして良かったと感じたところである。参拝を済ませた私たちは、剣山(1955m)登山口の「見ノ越」(1420m・リフト乗り場)に向かった。ところで、上記の「忌部氏」は、斎部氏とも記し、「中臣氏」と共に古来より「祭祀氏族」として、天皇家に仕えてきたとされる神別氏族である。その「忌部氏」は主に、祭具の製造・神殿宮殿造営に関わってきたとされる。一般的に「祭祀氏族」と呼ばれるのは、国家(天皇家)の祭祀を行う氏族のことを指し、「忌部氏」と「中臣氏」の二氏族だけということだ。思えば2日前の9月26日は、「中臣氏」の藤原鎌足公を祀る「談山神社」への参拝、そしてこの28日は「忌部氏」の祀る「御所神社」への参拝と、国家祭祀の両翼を担う両氏族の神社にお参りする運びとなり、私としてはその意味において感無量の心境になった次第である。さて、そこで思い出したのは、〔三部神道〕という『先代旧事本紀』に伝わる神道体系であった。☆関連記事・2012年07月14日 〔三部神道〕とは ⇒ リンク上の関連記事から〔三部神道〕の部分を以下に転載する。〔三部神道〕とは・・・(以下は上記の阿智神社に所蔵される『吾道宮縁由』を参照。) 一には「宗源道(そうけんとう)」、これは天児屋命(アメノコヤネノミコト)を元祖とする。 二には「斎元道(さいけんとう)」、これは天太玉命(アメノフトタマノミコト)を元祖とする。 三には「霊宗道(れいそうとう)」、これは天思兼命(アメノオモイカネノミコト)を元祖とする。 「宗源」とは「理極」、「斎元」とは「事極」、「霊宗」とは「合道、心法ノ極」ということで、 開天ノ間「天神七代」の旨を説くを「宗源」とし、盛天ノ時「地神五代」の道を説くを「斎元」とし、 喪天ノ世「人皇万代ノ理」を教うるを「霊宗」とする。その次第をいえば、「宗源」、「斎元」、「霊宗」といえども、実は「霊宗」をもって本とする。この「霊宗」の道を修めなければ、「宗源」と「斎元」は共に自分のものにすることはできない。ここで「祭祀氏族」たる「中臣氏」と「忌部氏」の先祖を辿ると、上記転載部分の「天児屋命」が「中臣氏」の大先祖となり、「天太玉命」が「忌部氏」の大先祖となる。この「秋の旅」の締め括りを迎えて観えてきたのは、祭祀氏族の二氏族を『三種の神器』で喩えるとすれば、「忌部氏(天児屋命)」が『剣』にして、「中臣氏(天太玉命)」が『鏡』ということであった。また、「秋の旅」のキーワードだった「剣」は、今の私にとって「忌部氏」を象徴するキーワードでもあり、その四国の忌部氏の尊崇する阿波国は最高峰の霊山「剣山(標高1955m)」の名称そのものでもあったのだ・・・。加えて、上の〔三部神道〕では、その三部の《本》は「霊宗道」であり、この「霊宗」の道を修めなければ、「宗源(中臣神道)」と「斎元(忌部神道)」は、共に自分のものにすることはできないと記してある。ここに至って私としては、今年の《春の旅(中臣氏の「鏡≒陽」)》と《秋の旅(忌部氏の「剣≒陰」》は、三種神器の『勾玉(太極)』を象徴する「霊宗」の道を修めるための旅路であったと、そのように感じ始めた今日この頃である。

2013年11月13日

-

「秋」の旅日記(48)

さて前日の9月26日は、夕暮れの飛鳥の地にて、奈良市での連泊を決めたのだが、9月28日に四国の「剣山」登山を考えていたので、奈良からどのようなルートで「剣山」に行こうかと思案していた。その26日は、ホテルに向かう途中に「藤原宮跡」を経由することになり、今春の「春の旅」の折に訪れたことを思い出し、ここでしばらく休憩しようと考えた。しかし、周辺はどこも駐車場が閉まっていて、それを探しているうちに「藤原宮跡」を一周することになり、ようやく駐車できる場所を発見。そこで車を降りて周囲を見渡していると、不思議なことに《ひのくまくにかかす》という言葉が脳裏に響いてきた。当初は・・・どこかで聞いたことがあるな・・・という感じで、何を意味しているか分からなかったが、その言葉を何度か繰り返すうちに、紀伊国一の宮の「日前国懸神宮」(ひのくまくにかかす)と分かり・・・そうか!ということは、和歌山経由で行こう・・・と決定した。これもやはり、ある意味で「お導き」といえよう。そこで今回の掲載画像(全部で5枚)は、9月27日の午後3時頃に、和歌山県伊都郡かつらぎ町に鎮座する式内社「丹生都比売神社(にふつひめ/にうつひめ)」にて、当社駐車場に降りてから社殿に参拝するまでの過程を映したものである。この冒頭の画像は、社殿に向かう参道途中の「鏡池」に架かる「輪橋」を撮影したもので、その朱色の橋が池に映る風情は、古き世の雅な雰囲気を醸し出していた。そして下の画像は、当社の出入口に相当する「外鳥居」を撮影したもので、鳥居内側の向こうに見えるのが「輪橋」である。ところで、この空海さんゆかりの「丹生都比売神社」に参拝しようと、和歌山市方面に向かう紀ノ川沿いの高速道路から、ちらちらと南方の山々を展望しながら走っていると、なぜか「四国」にいるような気分になったのは不思議だった。・・・どうしてだろう・・・と思っていると、「中央構造線」が和歌山県では紀ノ川沿いに走っているからだと合点がいった。つまり、四国を横断する「中央構造線」は、徳島県では吉野川沿いに走っており、その同じ構造の断層が和歌山県も横断するかたちで繋がっていて、おそらくその断層が醸す大地の響きに、質的に類似のものを私なりに感受したと考えられるというわけだ。この和歌山県と徳島県を結ぶ「中央構造線」が湧出する響き・・・その海を跨いだ両県の河川流域で、同質の響きを体感できたことは、私にとって嬉しくて感動的な体験であった。そんな特別な感覚の余韻に浸りながら、「丹生都比売神社」に向かう急勾配の断層に造られた車道を、ひたすら登っていったのを覚えている。この上の画像は、池に架かる大きな「輪橋」の最上部から、「中之鳥居」より社殿の方向を撮影したものだ。神社境内にある朱色に映える木造の橋で、これだけ立派な太鼓橋の上を渡っての参拝は初めてであった。ここで以下に、「丹生都比売神社」の由緒より転載。主祭神は「丹生都比売大神(にうつひめのおおかみ)」 ご祭神のお名前の「丹」は朱砂の鉱石から採取される朱を意味し、『魏志倭人伝』には既に古代邪馬台国の時代に丹の山があったことが記載され、その鉱脈のあるところに「丹生」の地名と神社があります。丹生都比売大神は、この地に本拠を置く日本全国の朱砂を支配する一族の祀る女神とされています。全国にある丹生神社は八十八社、丹生都比売大神を祀る神社は百八社、摂末社を入れると百八十社余を数え、当社は、その総本社であります。(以上、転載)また、弘法大師「空海」が、高野山の「金剛峯寺」を建立するにあたっては、当社が神領を寄進したという言い伝えがあり、古くより高野山と深い関係にある神社とされている。そして当社背後の尾根上には、高野山への表参道である高野山町石道(国の史跡、世界遺産)が通っており、当社は高野山への入り口にあたることから、高野山への参拝の前には、まず当社に参拝する習わしであったとのことである。実に清々しい気持ちで参拝を済ませた私は、夕暮れに間に合うように、次に和歌山市内に鎮座し、木の神様「五十猛命(いたけるのみこと)」を祀る「伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)」を参拝、そして最後は藤原宮跡にて《ひのくまくにかかす》と浮かんだ、同市内に鎮座する紀伊国一の宮「日前国懸神宮」と順拝させていただいた。あいにく一の宮は、早めに神門が閉まっていたので、すでに薄暗くなった境内の大鳥居の前にて遥拝、これにて二度目の参拝とさせていただいた。ここで『ひのくまくにかかす(日前国懸)』という言葉の意味について、アイヌ語から解読したとされる試論を以下に紹介しよう。◎国懸の「懸(かかす)」は『沖縄古語大辞典』には、「かがす: 輝す、 輝かす、生き生きさせる、であろう」とある。国照と云うこと。 ◎「日前」については、出雲国風土記大原郡条の「白前」なる地名は「のかがみ」と読む。つまり「前」を「かがみ」と読む可能性がありそうだ。 ◎結論としては、「日前・国懸」で「日鏡・国照」という意味が浮かび上がってきて、これは「天照・国照」という古くからの語彙セットと一致しそうである。いよいよ最後の画像は、「丹生都比売神社」の拝殿を撮影したものである。鳥居にしても太鼓橋にしても、まさしく「丹」の色よろしく「朱色」に映えて、姫神を祀るに相応しき美しい神社であった。実は翌9月28日(土)に予定していた、四国は徳島県の最高峰「剣山(標高 1955m)」の登拝にあたっては、岡山の知人と共に登れたらと、前日に打診して了解を得ていた。その知人とは、今年の一月初旬に、今年中に「剣山」に登ることを約束していた御方である。その日は和歌山に泊まらずに、和歌山ICから高速に乗り夜間を岡山まで走ることにしたが、その前に今日までの疲れを癒し、明日の登山に備えたいということで、市内はIC近くの温泉に入浴した。その鉄分豊富な赤茶けた温泉は、私の心身にとても相性がよく、どっぷりと約二時間の湯浴みを楽しみ、英気を養うことができた。さあ明日は、「剣」がキーワードだったこの「秋の旅」の締め括りたる「剣山」の登拝である。温泉入浴で存分なる鉄分を体に補給した私は、まずは知人の住む岡山に向かって、意気揚々と車を走らせるのだった。

2013年11月12日

-

「秋」の旅日記(47)

9月27日(金)、「法起寺」と「法隆寺」の参詣を経て、昼からは大和葛城の「葛木坐火雷神社」((かつらぎにいますほのいかづちじんじゃ・奈良県葛城市笛吹)に参拝した。そこで「上の画像」は、神社入口の鳥居近くにある、社名が掘られた石標等を撮影したものだ。当神社の祭神は 火雷大神 天香山命 の二柱にして、この「天香山命」については、この9月17日に参拝した越後国一の宮「弥彦神社」の主祭神と同神で、この「秋の旅」のキーワードたる「剣」に関わりの深い祭神ということから、この「葛木坐火雷神社」への参拝についても、有り難きお導きを感じた次第である。☆関連記事・2013年10月10日 「秋」の旅日記(8)⇒ リンクそういえば、当神社に参拝する契機は、この旅路の過程の9月24日に尾張国一の宮「真清田神社」に参拝した際、その由緒から尾張氏の故郷が大和国の葛城山麓「高尾張邑(たかおわりむら)」と知ったことにある。☆関連記事・2013年10月26日 「秋」の旅日記(26)⇒ リンクその後のネット検索で、尾張氏の先祖の本拠地だったと推測される神社が、上記の「葛木坐火雷神社」と分かり、また自分でも感じるところがあったので、参拝させていただくことにした次第。「下の画像」は、本殿の左側奥の高台にある古墳を撮影したものである。この神社のすぐ裏手に古墳があるという、この珍しい佇まいを見て思い出したのは、今春の「春の旅」の際に参拝の機会を得た、尾張国造 尾張氏の祖先を祀った「尾張戸神社」(おわりべじんじゃ)であった。この愛知県瀬戸市に鎮座する「尾張戸神社」も、本殿のすぐ裏手が古墳になっており、その古墳の被葬者を祀る佇まいが、「葛木坐火雷神社」における上記の佇まいと似ているので、ともども先祖を同じくする尾張氏に特有の祭祀のありかたではないかと感じたところである。☆関連記事・2013年04月06日 「春」の旅日記(13)⇒ リンク「尾張」と聞けば、旧国名である「尾張国」から「愛知県」を連想するけれども、その地名や氏族の名称の元は、「葛城高尾張」の「尾張」にあった・・・。『日本書紀』によると、この「葛城高尾張」は、神武天皇の時代に「高尾張邑」から「葛城邑」に名前が変わったとされており、加えて尾張氏は、崇神天皇の時代以降に、尾張(愛知県)の土地の豪族と通婚、尾張地方に移住し、尾張連になったと考えられている。 さらに歴史を振り返ると、大海人皇子(後の天武天皇)の「壬申の乱」の時、大海人皇子が一番頼りにしたのが尾張氏であったとされており、この「秋の旅」で立ち寄った「壬申の乱」における大海人皇子の陣地「桃配山」を思い出し・・・つながっているな・・・と感じた今日この頃である。☆関連記事・2013年10月28日 「秋」の旅日記(28)⇒ リンク

2013年11月11日

-

「秋」の旅日記(46)

法隆寺境内の「大宝蔵殿」では、<世界文化遺産登録20周年記念>ということで、「法隆寺と法起寺の寺宝から」と題する展示会が開かれていた。・・・ここで「法隆寺」と「法起寺」とは・・・まさに私はこの二つの寺に、まるで導かれるように参詣することになったので、この二寺の寺宝を拝観するために来たのかもしれないと感じた次第。それを暗示するかのように展示会場には、お歳を召された解説員の方が、なぜか気軽に私に声をかけてきて、それから約1時間をかけて、広い会場に展示された寺宝に関して、懇切丁寧な解説を受けることになったのである。その数々の寺宝の中でも、とりわけ印象に残ったのは、あの有名な「玉虫厨子(たまむしのずし)」という仏殿のレプリカであった。先端技術によって、これが作られた当初の色彩に復元できたそうで、私はその仏殿に映える極彩色の美しさに目を瞠った。実は先ほどの「大宝蔵院」の展示会場で、古めいて色のくすんだ本物の「玉虫厨子」を拝観してきただけに、本物と複製のそれぞれが放つ色彩の、その雲泥の差ともいえる違いに、私はとても驚いたのを覚えている。また、その復元された「玉虫厨子」の前方に、二体の仏像があったのだが、その復元された仏像に施された色彩豊かで緻密な表現には、私も大いに感銘を受けて、会場に何十体も展示された古い仏像群も、それらが造られた当初の色彩で拝観してみたいと思った。さて上の画像は、「大宝蔵殿」の次に向かった東院伽藍の中心にある「夢殿」を撮影したものである。当日は本尊の秘仏「救世観音像」は公開されていなかったが、今回の参詣で初めて訪れることになった「夢殿」の、その八角形状の「八角円堂」という伽藍には、やはり幾何学的な魅力を感じたことは確かである。それはさておき、先日紹介した歴史研究家の久慈氏は、この法隆寺の境内地を中心施設とする「斑鳩京」に建造された寺院、すなわち斑鳩寺(原法隆寺・若草伽藍)・中宮寺(原中宮寺)・法起寺・法輪寺、さらに京都の広隆寺や大阪の四天王寺などの寺院は、すべてその本尊が「弥勒菩薩」であったと述べておられる。また久慈氏は、斑鳩京がシリウス信仰に基づく「聖方位(真南から東に約20度傾く方位)」の都であると主張し、「弥勒信仰」の斑鳩京の各寺院(上記の寺院)が「聖方位」、ないしはそれに近い傾きを示し、斑鳩京の主な宮殿、斑鳩宮・中宮・岡本宮などが「聖方位」を示し、斑鳩京の街路が「聖方位」で成り立ち、飛鳥京から斑鳩京を結ぶ太子道が「聖方位」の道であり、「藤ノ木古墳」や「見瀬丸山古墳」などの蘇我系の古墳の多くが、「聖方位」で造られていることを指摘されている。次に、ここでまた「法隆寺」の歴史に詳しい書籍を紹介し、以下に参考となる記事を抜粋しよう。◎書籍紹介『蘇我大王家と飛鳥』石渡信一郎 著・三一書房 刊・法隆寺(斑鳩寺・若草伽藍)は、通説では586年に用明天皇が自分の病気平癒を祈願して建立を発願したのを、天皇の死後、推古天皇と聖徳太子が遺命を受け継いで607年に完成させたとしている。・聖徳太子は用明天皇の虚像であり、推古は架空の女帝であるから、「用明天皇が発願し、推古天皇と聖徳太子が建立した」という、天武もしくは持統時代以降に刻まれた銘文は、用明天皇が法隆寺を創建したことを示唆している。・『古事記』序文には天武が、帝紀を書物として著し、旧辞を調べて正し、偽りを削り、実を定めるために、稗田阿礼に「帝皇の日嗣と先代の旧辞」を誦み習わせたとあるので、天武時代に、用明大王の虚像として大臣 蘇我馬子・聖徳太子の二人を作り、飛鳥寺は蘇我馬子が、四天王寺と法隆寺は聖徳太子がそれぞれ創建したことにしたとみられる。つまり天武は、聖徳太子追善ということにして法隆寺を再建し、祖父 用明の霊を弔ったと推定される。・光明皇后は、祖父の鎌足と父の不比等が用明系王統に対してなしたことが、藤原氏に対する用明の祟りを招いたと信じ、聖徳太子が用明の虚像であることを利用して、聖徳太子の怨霊を鎮めようとしたと考えられる。・そのために法隆寺を選んだのは、天武が法隆寺の創建者を聖徳太子としていたためであり、平城京の元興寺を選ばなかったのは、藤原氏の氏寺である興福寺があったので、興福寺のライバルであった元興寺に肩入れすることができなかったためとみられる。・不比等は、天武が創作した聖徳太子像を発展させ、『日本書紀』の聖徳太子を仏教を興隆させた超人にすることによって、用明大王が仏教を興隆させた史実を消し去ろうとした。・光明皇后は、このことや、不比等が石川刀子の嬪号を剥奪したこと、祖父の鎌足が用明大王の子孫を滅ぼしたことなどをよく知っていたために、用明の祟りを恐れ、表向きは聖徳太子の鎮魂ということで、用明の怨霊を鎮めようとしたのである。以上が、上に紹介した書籍の抜粋だが、この度の「法隆寺」の参詣によって、私にとっては真実味のある深い内容と判断した次第である。※「下の画像」は、法隆寺は南大門の近くで、フト空を見上げると浮かんでいた「天空の瑞雲」を撮影したものである。不思議にも、この形状がそのまま東から西に移動する様を暫く見ていたが、それはまるで大神様に見守られているかのようでもあった。

2013年11月10日

-

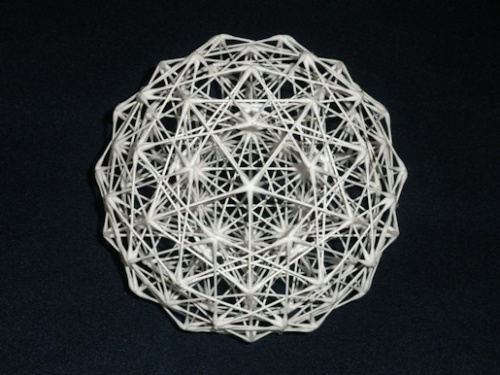

ちょっと一息・・・

今回の「秋の旅」シリーズは、予想以上の長編となり、自分でも少し驚いているところである。前回と前々回の日記では、「蘇我氏の信奉する弥勒菩薩像」と「藤原氏の信奉する観音菩薩像」に焦点を絞り、権力者の交代等によって変遷する信仰の対象について、文献資料等も参考に解説を試みた。例えば、同じ寺に安置された「菩薩」を顕わす本尊が、「弥勒像」から「観音像」に変わったとして、それを私なりの感覚で観るとすれば・・・表面の見た目は「観音像」なのだけれども、その内部には目には見えない「弥勒像」が秘められている・・・という捉え方となる。実は、この「秋の旅」に出発する直前に、ようやく辿り着くことのできた造形表現があった。その造形は、今の私にとっては、まるで「蘇我氏の信奉する弥勒菩薩像」と「藤原氏の信奉する観音菩薩像」が抱き合わされた仏像に観えている。下の画像は、その造形を撮影したものである。この造形は「180面体」の軸線構成だが、それは「二種類の造形」の、それぞれの共通項を見出して、その双方に共通する造形を中心に、全体の和合を試みた作品である。☆関連記事・2013年09月08日 「180面体」の軸線構成 ⇒ リンクその「180面体」を構成する「二種類の造形」を並べて撮影したものが、この下の画像である。この「二種類の造形」とは、画像の右側にある金色の造形が「60面体」の軸線構成、そして左側の銀色の造形が「準正32面体(サッカーボール)」の軸線構成で、この二つの構造を絶妙な手業で組み合わせて「ひとつ」にした造形が、上の画像の「180面体」となるわけだ。つまり、冒頭に記した感覚を加えると、「弥勒菩薩」≒「60面体」と「観音菩薩」≒「32面体」の、「二種類の菩薩像」と「二種類の造形」が響き合い、いわば「ひとつ」の像としての「180面体」を成しているという感覚が、この「秋の旅」を終えてから沸々と湧いてきたのである。そこで、その「ひとつ」となった「180面体」に対応する仏像があるとすれば、今の私にはそれが「弥勒菩薩」が修業の段階を終えて、「釈迦如来」と同じ境地に立たれた『弥勒如来』に観えてくるから不思議だ。ちなみにチベット仏教では、修業の段階の「菩薩」は、全部で36段階の修業を経て、悟りの境地に達した段階が「如来」とされている。今から思うと、この二週間に及ぶ「秋の旅」が始まったのは、ある意味で突然の出来事であった。もしかすると、この旅路が始まったのは、現在の私的感覚として『弥勒如来』を髣髴とさせる、この『180面体』という究極の造形表現に辿り着いたことがキッカケではなかったか・・・と、そのように感じる今日この頃である。

2013年11月09日

-

「秋」の旅日記(45)

そして斑鳩の里「法隆寺」・・・。あたかも裏通りを知っているかのように、くねくねと折れ曲がった細い道筋を車は走っていき、有り難いことに最も寺に近い駐車場に停めることができた。お導きを胸に秘めつつ、「法隆寺」境内は西院伽藍の「金堂」と「五重塔」を撮影したものが「上の画像」である。「金堂」に安置してある本尊は、「釈迦三尊像(中央)」と「薬師如来座像(東方)」と「阿弥陀如来座像(西方)」であり、この三体の如来像が一所に並べて安置される例は少ないと思われた。ジックリと拝観していると、「中央のお釈迦さんが聖徳太子で、隣のお薬師さんがお父さんの用明天皇、そして阿弥陀さんがお母さんの間人皇后のことですよ。」と、タクシーの運転手が乗客に話している声が聞こえてきて・・・なるほどな~・・・と思ったことを覚えている。そして「大宝蔵院」の展示室で、特に印象に残ったのは「七星剣」であった。あの「北斗七星」の形状が刀身にクッキリと掘られており、この「秋の旅」は「剣」がキーワードだったこともあって、あらゆる角度から何度も食い入るように眺めたことを思い出す。次に「下の画像」は、国宝「菩薩半跏像(如意輪観音菩薩像)」を本尊とする「中宮寺」の本堂を撮影したものだ。その菩薩像の優美な微笑は、エジプトの「スフィンクス」、ダ・ビンチの「モナリザ」と並んで、「世界の三つの微笑像」とも呼ばれているとのこと。私はこの美しい菩薩像を何度も見るにつけ、その半跏の姿勢で左の足を垂れ、右の足を左膝の上に置き、右手を曲げて、その指先をほのかに頬に触れる造形は、「観音菩薩」というよりも「弥勒菩薩」に思えて仕方がなかった。その御姿が、京都の広隆寺に安置されている「弥勒菩薩半跏思惟像」に、あまりに良く似ているからでもある。そのことについて、前回の日記で紹介した書籍の著者である久慈氏は・・・この菩薩像は明らかに「弥勒菩薩半跏思惟像」であり、この像を「如意輪観音菩薩像」とするには、明白に恣意的なものを強く感じざるをえない・・・と述べているが、私もまったく同意見である。またここでも、「大化の改新」によって蘇我氏を打倒した藤原氏が、「蘇我氏の弥勒信仰」を「藤原氏の観音信仰」に巧妙にすり替えていく、「弥勒信仰隠し」の一端を垣間見た思いである。・・・その事実を歴史の現場で、しっかりと見届けるように・・・ということで、先の「法起寺」とこの「中宮寺」に導かれたのではないかと、そのように感じはじめた今日この頃である。

2013年11月08日

-

「秋」の旅日記(44)

9月27日(金)の朝、目的地は別にあったのだが、車を走らせると導かれるように到着したのは・・・斑鳩の里の「法起寺」・・・であった。「上の画像」は、世界遺産「法起寺」の西門を撮影したものである。ここに意図せずに到着した時、私は「ドキッ!」としたと同時に・・・これは「木曾の御嶽山」との関連もあるな・・・と、すぐに合点がいった。☆関連記事・2013年07月18日 木曾「御嶽山」(3)⇒ リンクここで、上の関連記事を抜粋すると、「その軸線の主要地点を、西南から東北に向けて拾い上げてみよう。・・・法隆寺・東大寺・金華山・《御嶽山》・蔵王山・黄金山神社・長徳山弥勒寺・・・」 実は、この主要地点のなかで、「法隆寺」と「東大寺」を結ぶ軸線上に、この「法起寺」も並んでいる。しかも「法起寺」は、この旅日記(39)⇒リンクでも少し取り上げたように、「太子道(筋違道)」における北方の起点となる重要な位置にある。おそらくそれで・・・今回は、ここも訪ねておくように・・・ということで、二つの軸線のクロスポイントに、まるで吸い寄せられるように導かれたのであろう。私にとっては、本当に久しぶりとなる「法起寺」の参詣であった。「下の画像」は、当寺の象徴ともいえる日本最古の「三重塔」(国宝)を撮影したものだ。ところで、この「法起寺」の創建以前となる前身建物は「岡本宮」と推定され、その前身建物は南北軸を真南に向かって、東に約20度傾いた軸線に沿って造られている。また、建物の中心軸が真南から東に約20度傾いている点は、「法隆寺」の前身である「若草伽藍跡」とも共通するとのことである。繰り返しとなるが、この南北軸を真南に向かい東に約20度という方位は、冬至の真夜中に天体の「シリウス」が昇ってくる方位を示していることから、当地域に「若草伽藍」や「岡本宮」等が建てられた「蘇我氏」の隆盛の時代は、徹底した「弥勒信仰(シリウス信仰)」の体制が整っていたことが推考できる。また、ここ「法起寺」で興味深いのは、今でこそ本尊は「十一面観音菩薩像」とされているが、AD638年の創建当初の本尊は「弥勒菩薩像」だったことが、記録として明確に残っている点だ。これが意味する重要なところは、AD645年の「大化の改新」により「蘇我氏」を退けた「藤原氏」が、蘇我氏の「弥勒信仰」を隠蔽し、それを「観音信仰」などにすり替えていった経緯が、信仰の軸線の移動(シリウス信仰の軸線から南北軸線へ)と共に読み取れるところである。◎参考図書『聖徳太子と斑鳩京の謎』(ミトラ教とシリウス信仰の都)・久慈 力 著・現代書館 刊・・・お導きにより「法起寺」に参詣の後は、すぐ近くの斑鳩は「法隆寺」の参詣へ・・・

2013年11月08日

-

「秋」の旅日記(43)

9月26日は、最終訪問地の「談山神社」への参拝を経て、西方の飛鳥方面に向かった。その過程で久しぶりに訪れた「石舞台古墳」を撮影したものが「上の画像」である。時間の関係で敷地内に入場できなかったが、その遠望を周囲を散策しながら撮影。画像の左側遠方には、金剛山地の北部に位置する「二上山」が見える。この「石舞台古墳」の被葬者は、蘇我氏の実力者であった「蘇我馬子」という説があるが、それを裏付けるものとして、石室の壁に「馬子墓」の文字が刻まれており、肉眼でも確認可能とのことだ。※「中の画像」は、上の古墳を撮影した場所近くの、美しき夕日の輝きに染まる黄金の稲穂である。さて、思えば「大化の改新(乙巳の変)」は、蘇我氏と中臣(藤原)氏の確執、あるいは天武天皇系と天智天皇系の相克のクライマックスとも認識でき、その後の奈良・平安時代は、藤原氏の天下となっていく。そうえいば、ごく最近になって、この「蘇我氏」を象徴するキーワードが「豊(とよ)」と知る。このことは、今の私にとっては重要な知見で、今年の「春の旅」でも「秋の旅」でも、奈良方面では「聖武天皇」を意識する旅路となったわけだが、この聖武天皇の尊号は「天璽国押開豊桜彦天皇」と「豊」の字が入るので、上の知見により・・・なるほど、聖武天皇は「藤原氏」の系統ではあるが、やはり「蘇我氏」の系統の御方でもある・・・と感じた次第である。また「聖武天皇」は、蘇我氏の系統と目される「天武天皇」を慕ったという捉え方もある。その気脈もあったであろうか・・・この「秋の旅」では、「壬申の乱(AD672年)」の際の、大海人皇子(後の天武天皇)の陣地「桃配山」を訪ねることになったのも、ただならぬお導きを感じたところである。(☆関連記事⇒ リンク)加えて近年、歴史研究家の間で、”天武天皇系”と”天智天皇系”の相克関係を象徴する例として取り上げられるのが、京都「泉涌寺」に奉安されている「歴代天皇の位牌」の件である。つまり、元は京都御所にあった歴代天皇の位牌が、明治6年に京都「泉涌寺」の「霊明殿」に移され奉安されているが、その中に、なぜか”天武天皇系”の系譜である〔天武・持統・文武・元明・元正・聖武・孝謙(称徳)〕の位牌が存在しないという事実で、この件もあらゆる意味で示唆的といえよう。いずれにしても今、おそらくは蘇我馬子を被葬者とする剥き出しの「石舞台古墳」の画像を前にして、また直前まで談山神社の境内にある藤原鎌足の墓所を参詣していたことも思い出し、往時の大きな「歴史のうねり」のようなものを感じる今日この頃である。日も暮れかけていたが、「飛鳥」に寄れたということで、かねてより機会があれば見たいと思っていた「亀石」を訪ねてみた。そのユーモラスな石像を映したものが「下の画像」である。ある歴史研究家の話によると、この「亀石」は、亀が蓬莱山などの仙山を負うという神仙思想により設置されたと考えられるとのことだ。駐車場に戻って少し休んでいると、あっという間に周囲は暗くなり、奈良にもう一泊(三連泊)することにした。ホテルに向かう道中で、今回の旅路を反芻していると、この「秋の旅」は「剣(つるぎ)」がキーワードだったことを思い出した。そして、「木曾の御嶽山」の山頂で展望した周囲の山々の頂の名称に、富士山の「剣ヶ峰」をはじめとして、立山連峰の「剣岳」や白山連峰の「剣ヶ峰」など、「剣」の名の付いた名峰が多かったことを走馬灯のように思い出し、旅路の最後は《四国の霊峰「剣山(つるぎさん・標高 1955m)」》で締めくくることにした。

2013年11月07日

-

「秋」の旅日記(42)

当日はもう午後4時頃だったと思うが、談山神社境内の主要社殿を巡拝した後、御本殿の裏山にあって、中大兄皇子と鎌足公が極秘の談合をしたと伝わる「本殿裏山」に向かった。その「大化の改新」の発祥地とも詠われる談合の地で撮影したものが、上の画像である。そして時間を気にしながら、次に藤原鎌足公の墓地がある「御破裂山(ごはれつやま・標高607m)」の山頂に登り、お参りを済ませてから山頂部の裏手に回ると、そこからは麓の飛鳥から「大和三山」に囲まれた「藤原宮跡」、そして遠方に生駒山系を展望することができた。そこで下の画像は、御破裂山の山頂部より北西の、その「歴史の舞台」を撮影した景色である。さて前回の日記でも書いたが、当神社に参拝して初めて、歴史に聞こえた大政治家の「不比等」は鎌足公の次男であり、鎌足公には「定慧(じょうえ)」という長男がいたことを知ることになった。実は帰宅してからも、鎌足公の長男「定慧」のことが気になったので、調べてみることにした。以下、「定慧」の生涯を簡略化して記載。◎皇極2年(643)鎌足公の長男として誕生。(「大化の改新」の2年前)◎白雉4年(653)5月、11歳の時に出家し、遣唐使に従って入唐する。◎日本を離れて12年間に及ぶ唐・百済の旅を終え、天智4年(665)年9月に日本へ帰国。 ◎天智4年12月、日本に帰って3ヶ月後に、23歳の若さで亡くなる。(※死因は『家伝』によれば、百済士人「ひそかにその能を妬み、之を毒す」とあり、また 高麗の僧道賢の書いたものによると病死したことになっている。) 歴史研究家の間でよく話題に上がるのは、「11歳で出家して遣唐使と入唐」のところだ。定慧が11歳の時には、まだ不比等は生まれていないなかで、天皇の重臣である鎌足公の一人息子の長男が出家して、しかも命の危険がともなう遣唐使船で入唐することは、普通では考えられないというわけである。ある研究家の推理によると、実は定慧は鎌足公と懇意だった軽皇子(後の孝徳天皇)の子供で、その子供を鎌足公は長男として育てていたが、いわゆる後継者争いを避けるための苦肉の策として、定慧が11歳になった時に出家させ、遣唐使と共に入唐の道を歩ませたという捉え方もできるそうだ。しかし結果として、帰国して三ヶ月後に不穏な死を迎えることになったのは、体制側にとって都合の悪い(よほど位の高い)危険人物とみなされていたと考えられるとのことである。この時代の歴史的背景などを考えると、藤原氏初代 鎌足公の長男であるがゆえに・・・もしこの定慧の隠された謎の部分が解明されることになれば、今までの歴史が根底から変わるかもしれない・・・と、そのように感じた今日この頃である。

2013年11月05日

-

「秋」の旅日記(41)

9月26日(木)最後の訪問地は「大化の改新」の発祥地として聞こえた「談山神社」であった。たまたま停めた当社の駐車場から階段を降りて、まず導かれるようにして訪ねたのは、「淡海公(たんかいこう)」を祀ると記された「十三重の石塔」であった。(上の画像)当社の境内からは離れており・・・ずいぶん寂しいところにあるな・・・と思いつつ解説文を読むと、「淡海公十三重塔」の横に「藤原鎌足公の次男 不比等 を祀る」と記してあった。ということは、この「峯の塔」とも呼ばれる十三重塔が、あの権勢を誇った「藤原不比等」を弔う石塔であり、またこの場で初めて不比等が「次男」であることも分かって、私は心底驚いたのを覚えている。この画像は、「談山神社(だんざんじんじゃ)」の境内に鎮座する中心の社殿となる「御本殿」(御祭神 藤原鎌足公・重要文化財)を撮影したものである。参拝を済ませて、拝殿より春日造りの朱塗りに映える御本殿を拝観していると、その妻飾りの上に藤原氏の御紋である「藤紋」を確認することができた。その御紋をよく見ると「上り藤」である。そこで、その「上り藤」の御紋が分かるように、少し拡大して映したものが下の画像である。一般に藤原氏の御紋といえば「下り藤」が主流となるが、藤原氏の大先祖たる鎌足公を祀る当社社紋が「上り藤」とは、これ如何に・・・ということで、この件について社務所で訪ねてみることにした。丁度その時に神主がいらしたので訪ねると・・・「上り藤」にしても「下り藤」にしても、藤原氏をあらわす御紋です。「下り藤」の社紋で有名な神社は、「春日大社」がございます。・・・との返答であった。それ以上のことは聞かなかったが、先ほどの拝殿のところで、社殿創建の経緯を読んでいたこともあり、ここで私なりの「気づき」があった。ここで以下、参考文章として当社の由緒(部分)を転載してみよう。天智天皇8年(669)10月、鎌足公の病が重いと知った天皇は自ら病床を見舞い、後日「大織冠内大臣」という人臣の最高位を授けられ、「藤原」の姓を与えました。藤原氏は、ここから始まります。鎌足公の没後、御墓は摂津国阿威山(現在の大阪府高槻市)に造られましたが、白鳳7年(678)唐より帰国した長男・定慧和尚が、鎌足公の遺骨の一部を多武峯山頂に改葬し、十三重塔と講堂を建立して妙楽寺と称しました。さらに、大宝元年(701)方三丈の神殿を建て、鎌足公の御神像を安置しました。これが談山神社の始まりです。(以上、転載分)その「気づき」とは、以上の由緒や上記の内容から類推して、この「上り藤」と「下り藤」の区別は、鎌足公の「長男」の定慧和尚と「次男」の不比等を象徴しているのではないかということだ。つまり、この大和多武峯「談山神社」は、長男の定慧和尚の主導による創建なので社紋は「上り藤」、そして神主の返答にもあった「春日大社」は、次男の不比等が創建したので社紋は「下り藤」と、そのような観方が成り立つと感じたわけである。・・・なるほど・・・と自分なりに腑に落ちた私は次に、父・藤原鎌足の追福のために、長男の定慧と次男の不比等によって西暦678年に建立された「十三重塔」(重要文化財)の近くに行き、そこで世界唯一と詠われる檜皮葺きの木造十三重塔(高さ約17m)を撮影したものが下の画像である。その朱色を基調とするシンメトリックな美しさは、これまでの「塔」のイメージを超えるものであり、圧倒的な重厚感のただよう建築様式だった。まさしく談山神社のシンボル的な存在である。そして、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌子(後の藤原鎌足)が、藤の花の盛りの頃に、当社本殿の裏山で極秘の談合をされたと伝わる「大化の改新・談合の地」へと向かった。

2013年11月04日

-

「秋」の旅日記(40)

9月26日の正午頃、山号を「豊山(ぶさん)」と称する大和国「長谷寺(はせでら)」に初めて参詣した。上の画像は、その総門である三間一戸入母屋造本瓦葺の楼門「仁王門」を撮影したものだ。この「長谷寺」は、727年に徳道上人が「聖武天皇」の勅願によって建てられた、「十一面観世音菩薩」を御本尊とするお寺である。その徳道上人は観音信仰にあつく、「西国三十三所観音霊場」を開かれた大徳として知られ、「長谷寺」(三十三所 第八番札所)はその根本道場とも呼ばれている。この画像は、「本堂」に安置された御本尊である「十一面観世音菩薩」の御顔の部分を、南方の懸造りの舞台から撮影したものである。この楠の霊木で作られた観音像は、高さが三丈三尺(約10m)、右手に錫杖を持ち、平らな石(大磐石)の上に立つ独特な御姿で、全国に広がる長谷観音の根本像とされているとのこと。私も今まで多くの観音像を見てきたが、おそらくこの観音様が一番大きな御像であろう。「聖武天皇」の勅願によって祀られたことも含めて、私としては感慨無量の「出逢い」であった。そして次の画像は、「本長谷寺」という御堂を斜め横から撮影したものである。そもそもこの「長谷寺」は、686年に道明上人が「天武天皇」の御病気平癒ために、「銅板法華説相図(千仏多宝仏塔)」を鋳造し、本尊として初瀬山に安置したことからはじまるそうだ。広い境内を巡拝して歩いたが、私的にはこの「本長谷寺」の前で、それなりに感じるものがあった。最後に下の画像は、上中下の三廊に分かれた「登廊(のぼりろう)」の下の廊を、最上段から下方に向かって撮影したもので、その全体の長さは108間にして399段の階段をそなえている。この長さの「108」とは「煩悩」をあらわす数なので・・・この「登廊」の長い階段を登っていくうちに、俗世間の「煩悩」を徐々に取り払い、お参りする一人一人が清々しい心境にて、「本堂」の観音様に御引き合わせいただく・・・という、有り難き「御計らい」が読み取れた。

2013年11月04日

-

「秋」の旅日記(39)

「唐招提寺」に参詣の後、一路「長谷寺」に向かって車を走らせていると、国史跡「唐古・鍵遺跡」という標識が目に飛び込んできた。唐古池の畔の駐車場に停車して解説文や地図を見てみると、近くに「唐古・鍵考古学ミュージアム」という埋蔵文化財の展示施設があることを知った。すぐに行くことに決めて訪れてみると、まだ開館して間もないようで、出土物の展示等は解説を含めて、とても洗練された感じで纏めてあり分かりやすかった。その数多くの展示物の中で、私なりに一番印象に残った出土物が、「上の画像」の『ヒスイ製勾玉(画面左側の2点)』と『褐鉄鋼容器(画面右側)』であった。解説によると、出土状況から判断して、中空の褐鉄鉱に2個のヒスイ勾玉を入れ、土器片で蓋をしていたと推定できるそうだ。また、このヒスイ勾玉を納めた褐鉄鉱容器は、全国でまだ類例がないそうだが、まさにヒスイ勾玉を入れた古代人の宝石箱といえそうである。ちなみに、この中空の褐鉄鋼は、地中の良質な粘土の周辺に鉄分が凝縮して生成された自然鉱物で、褐鉄鉱の内部の粘土は乾燥収縮し、それが内壁に当たって音をたてるため、江戸時代には「鳴石」・「鈴石」として珍重されたそうである。そして「中の画像」は、古代弥生人の祭祀を担当する呪術師と思われる男女二人が、おそらくは呪的動作をしている姿を様々な出土品等を参考にしながら作成した人形を撮影したもので、その微に入り細を穿つ表現に強く心を打たれた。また「下の画像」のように、この遺跡近辺では、日本各地域との交流をうかがわせる、実に様々な形状やデザインの土器類が出土しており、当時としてはかなり文化度の高い生活が営まれていたことが推測できる。さて、この博物館では定期的に企画展が開催されており、あるコーナーには今までの展示図録が置かれていた。何冊か見ていくうちに、「太子道の巷を掘る」という企画展の図録が目に留まった。・・・もしかすると、あの「太子道」?・・・ということで図録を開いてみると、やはり「太子道」とは、私の記憶にあった『冬至の頃の夜分に「シリウス」が昇る方位を象徴する古道』であった。この真北から西に22度(真南から東に22度)の道路は、斑鳩から飛鳥を結び、斑鳩を拠点とした聖徳太子が、飛鳥との間を往復したと考えられることから、現在でも通称「太子道」と呼ばれ親しまれているとのこと。この特異な方位は、岡本宮と考えられる「法起寺」の下層の建物群や、「法隆寺」の東院下層の建物群、若草伽藍とも方位が一致し、「筋違道(すじかいみち)」とも呼ばれるそうである。聖徳太子や蘇我氏の活躍した飛鳥時代に、盛んに信仰されたと伝わる「弥勒信仰」、「法起寺」や「法隆寺」の元々の本尊は「弥勒仏」だったとする研究もある。・・・その飛鳥の地で「弥勒仏」を本尊とする伽藍は、真南から東に約20度傾いた参道を備え、その方位は「シリウス」の昇る方位を示していた・・・。ここに「弥勒(ミロク)」≒「シリウス」の方程式、つまり・・・「弥勒信仰」の本質とは、「冬至のシリウス」に対する星神信仰だった・・・という観方ができるというわけである。☆関連記事・2007年12月20日 「冬至」に向けて ⇒ リンク まさかこの「博物館」で、「シリウスを展望する方位」を象徴する「太子道」に関する資料に出会おうとは・・・と、背後の強いお導きを感じつつ、次なる訪問地の「長谷寺」へ車を走らせた。

2013年11月03日

-

「秋」の旅日記(38)

「平城遷都1300年」以降、奈良の滞在も三度目となるが、9月26日(木)は丸一日をかけて、今まで訪問できずにいた「唐招提寺」・「長谷寺」・「談山神社」の3つの社寺を参詣(参拝)することになった。そこで「上の画像」は、その最初に訪れた「唐招提寺」の玄関から撮影したものである。結果的には玄関の門構えが額縁となり、参道の影の位置も加わって、なかなか素敵な構図となった。次に「中の画像」は、しばらく参道を歩いて、国宝「金堂」の全体像を撮影したものだ。759年に創建以来の天平金堂、その威風堂々とした佇まいは、普遍的な魅力を漂わせていた。この「唐招提寺」は、753年に中国より来朝された「鑑真和上」が、戒律の専修道場として創建されたお寺である。「鑑真和上」は、来日を果たされた翌年の754年、東大寺大仏殿の前に戒壇を築き、聖武太上天皇をはじめとして四百余人の僧俗に戒を授けられ、これは日本初の正式受戒だったとのこと。その後、鑑真和上は東大寺で五年を過ごされた後に、758年「大和上」の称号を賜われた。思えば「春の旅」では、第45代「聖武天皇」に想いを馳せての旅路だったこともあり、この度の「秋の旅」で初めて「唐招提寺」への参詣、そして「鑑真和上」の御廟に額づくことができ、真に有り難き時間を過ごすことができた。☆関連記事・2013年03月30日 「春」の旅日記(6)⇒ リンクそして「下の画像」は、同じ境内の国宝「講堂」を、「金堂」の右横から撮影したものだ。「講堂」の本尊は「弥勒如来坐像」(重要文化財)であり、この像を前にした私は鳥肌が立った。それは、「弥勒菩薩像」については、国宝第一号の広隆寺の像をはじめとして何体も見てきたが、「弥勒如来像」を意識して拝観したのは、おそらく初めてだったこともあるであろう。しかし、それはやはり、今回の「秋の旅」が前回の「春の旅」を含めて、結果として「弥勒(ミロク)」≒「シリウス」の祭祀現場を訪ねる旅だったので、その「如来」として象られた弥勒像に、「シリウス」の輝きを垣間見て感動したのである。当寺の由来に記された国宝「講堂」の項には・・・本尊「弥勒如来坐像」は釈迦牟尼仏の後継で、将来必ず「如来」として出現し法を説くとされる。弥勒像といえば、通常は「菩薩像」だが本像は「如来像」として表現され、国宝「金堂」の三尊と合わせて顕教四仏となる古式で配置されている・・・とあった。36段階あるとされる「菩薩」の修業段階を終えた「弥勒(ミロク)」は、既に「如来」の位階にあって、もしかすると「弥勒如来」として出現し、法を説く時期が到来したのかもしれない。その説法の際のキーワードは、おそらく「シリウス」なのでは・・・と感じる今日この頃である。

2013年11月03日

-

「秋」の旅日記(37)

この「吉野の金峯山」のシリーズは、それも自然な流れであろう、かなり濃い内容になってしまった。それはやはり、御嶽山の「御嶽信仰」の故郷が、金峯山の山岳信仰にあって、その礎を形成した御方こそ、修験道の開祖「役行者(役小角)」だったからではないかと思われる。繰り返しとなるが、金峯山(きんぷせん)とは、奈良県の大峰山脈のうち吉野山から山上ヶ岳までの連峰の総称である。金峰山とも表記し、「金の御岳(かねのみたけ)」とも呼ばれる。 「役行者」は、その「金峯山(きんぷせん)」で修業されて、不惜身命の苦行の結果ついに「金剛蔵王権現」を感得、その御姿を山桜の木に彫刻して、山上ヶ岳と吉野山に御堂を建ててお祀りされたのが、山上山下の蔵王堂の起こりであり、吉野山の金峯山寺の始まりとされる。「上の画像」は、その吉野山の金峯山寺(画像の中央部)を、花矢倉展望台より映したものだ。次に「中の画像」は、その金峯山寺の境内より「蔵王堂」を撮影したものである。この「秋の旅」でも、今春の「春の旅」と同様に、「蔵王堂」の堂内を時間の許す限り拝観させていただいた。当初の感覚では、「吉野」での滞在が夕刻までになるとは考えてもみなかったが、いざ気が付いてみると、今にも沈みそうな夕日が葛城山系方面に輝いており、もう一泊を奈良市内で過ごすことにした。名残り惜しくも最後に、金峯山寺は「蔵王堂」の北に位置し、北面する「仁王門」を撮影したものが「下の画像」である。今回の「秋の旅」は、山岳信仰の「修験道」も深く絡む、霊峰「御嶽山」の登拝が主軸だっただけに、その修験道の開祖である「役行者」が感得された、「金剛蔵王権現」の薫香を追い求めての吉野行脚であったと感じたところである。

2013年11月02日

-

「秋」の旅日記(36)

この「上の画像」は、太閤秀吉が大花見の盛宴を催したとされる「吉水神社」の境内からの眺望を映したもので、ここから見る桜景色は「一目千本」と呼ばれ、吉野山を代表する桜スポットとして知られる。ここからは「中千本」、「上千本」の桜を同時に見渡すことができ、その雄大な風景を楽しむことが出来るとのことだが、実際にその場に立つと、当日の桜の咲いていない季節でも、その桜景色の雰囲気を存分に感じることができた。ここ「吉水神社」では、当社の宮司(勝手神社の宮司も兼任)とお話しする機会を得て、会話の過程で同じ山口県人ということが分かり、大いに話に花が咲いたことを思い出す。当社が南朝の後醍醐天皇を祀る神社ということもあってであろう、明治維新の舞台裏まで話は及んで、いわゆる維新時における薩長の『南朝革命』にまで発展した。そこで私も、今年の夏頃にようやく掴むことのできた「大切な情報」をお伝えすることができ、また後醍醐天皇の南朝における拠点でお話しできたことも含めて、大へん有意義な出来事だったと反芻するところである。この「吉水神社」は、今春の「春の旅」では、拝観時間の関係で参拝が許されなかったことも併せて考えると、それはやはり今回の「秋の旅」の機会に、今夏に掴み得た『南朝革命』に纏わる情報に関して、南朝皇居と詠われる当社の境内で語らうことに意義があったのだろうと、そのように実感する今日この頃である。さて、この「下の画像」は、同じ「吉水神社」境内の中庭から、わが国の初期の書院建築における代表的傑作といわれる「書院」を撮影したものである。この書院造りの建物の中に、前回の日記で紹介した数々の宝物や、歴史的舞台となった部屋などが公開されているのだが、その時の私にとっては「後醍醐天皇玉座」もさることながら、「義経潜居の間」がとても気になったのを覚えている。この「義経潜居の間」とは、頼朝に追われていた義経が静御前、弁慶とともに一時身を隠した部屋のこと。この後、静御前はこの地で捕えられ鎌倉に送られてしまったので、生前の二人が最後に言葉を交わした場所になるそうだ。そこで何故、この「義経潜居の間」が気になったかといえば、私が20代前半の頃、それも源平合戦の終焉(1185年)から丁度800年後の1985年の春に、義経と静御前の生き写しのような男女二人に、東京で出会った記憶が呼び覚まされたからである。御二方とも日本海側は信越地域の出身なのだが、二人が初めて出会ったのは山口県の下関市ということで、「下関」といえば源平合戦の終焉地「壇ノ浦」のあるところだ。そのまま時代劇の俳優として通用しそうな美男美女だったが、その御二方と活動と共にする過程には、弁慶役の御方も登場したりして、当時の数年間は不思議な人間模様が繰り広げられたことを、この「義経潜居の間」を前にして走馬灯のように思い出したのであった。そういえば、「吉水神社」に近い「勝手神社」には、文治元年(1185年)の冬、雪の中の吉野山で源義経と別れた静御前は、付けてもらった従者に金品を奪われて彷徨い ついに追手に捕らえられ、勝手神社の社殿の前で別れの踊りを舞い、荒法師や追手を感嘆させたという伝承が残っている。 また別の伝承では、静御前が勝手神社の舞台で「法楽の舞」を舞い、義経一行を逃がしたとも伝えられている。かような歴史的背景があって生まれた作品が、能の「二人静(ふたりしづか)」なのだそうだ。◎ 能「二人静」 あらすじ 吉野勝手明神の正月七日の神事のために、若菜を摘みに出た乙女。 怪しげな女に一日経供養を頼まれたと、宮人に告げるうち狂乱状態になる。憑き物の正体を尋ねると静御前と答え、蔵に納められていた静御前の装束の柄を言い当てる。乙女がこれを着て舞い始めると、静の亡霊も現れて共に舞い、重ねて弔いを頼む。 (能面を掛けた二人が、あたかも寄り添う影のように、ピッタリと舞わねばならない難曲。)

2013年11月02日

-

「秋」の旅日記(35)

「金峯神社」に参拝の後は、「吉野水分神社」にお参りした。朱塗りの美しい鳥居をくぐり、少し階段を登って神殿方面へ向かい、その境内で撮影したものが「上の画像」である。この社殿は「三社一棟造」といわれ、豊臣秀頼により再建されたもので、国の重要文化財に指定されている。当神社の主祭神「天水分命」は、もともと吉野山の主峰で吉野川の水源にあたる「青根ヶ峰」に、「吉野水分峯神(水神)」として祀られていたと伝わる。この古くから崇敬を受けた青根ヶ峰の「水神」を、後の時代になって山頂付近に金峯神社(奥千本)・山腹にこの吉野水分神社(上千本)・山麓に勝手神社(中千本)と、三社に分けて建てられたとのことだ。そして「下の画像」は、上記三社の一社である「勝手神社」の、そのすぐ近くに鎮座する「吉水神社」の境内にて、社殿(右側)とその左奥の書院を撮影したものである。この「吉水神社」は、南朝の「後醍醐天皇」を主祭神とする神社で、社伝によると元々は「役の行者」の休息の庵室として創立され、金峯山寺の僧坊・吉水院であったが、明治になって廃寺となり、「吉水神社」と改称したとのことである。ここで以下、この「吉水神社」について書かれたものを、抜粋して紹介しよう。当社は「吉野の歴史」を代表する殿堂で、文治元年(1185)源義経が兄頼朝の迫害を逃れて愛妾の静御前、弁慶らと共にここに息をひそめ、後世にその悲恋物語を伝えている。また、延元元年(1336)後醍醐天皇が京の花山院を逃れて、吉水院宗信の援護のもとに当社を行宮とされ、血涙の歴史が記された南朝の大舞台でもある。降っては文禄三年(1594)太閤秀吉が当社を本陣として大花見の盛宴を催し、天下にその権勢を示したのは有名だ。したがって当社に所蔵する宝物はすこぶる多く、百二十数点を展覧しており、重要文化財の宝庫といわれている。この神社を有名にしたのは、その由緒もさることながら、実は現存する「書院」であって、わが国の書院建築史の第一頁に位する本格派の建物で、初期書院造の代表的傑作とされている。今なお書院内には「義経潜居の間」「弁慶思案の間」「豊太閤花見の間」等が残されている。さて、実はこの「吉水神社」に近い「勝手神社」の社殿は、近年の火災で消失したままで、未だ再建されていないとのことで、「勝手神社」の御神体は「吉水神社」に奉安されているとのことだ。その経緯は、「勝手神社」の存在も含めて、帰宅後に知ることとなった。後日に調べると、この吉野山の入口ということで「山口神社」とも呼ばれている「勝手神社」の境内では、歴史的な転換期において立役者を含む数々の大舞台が演じられてきたとのことである。そのなかで私なりに印象に残った伝承は、古くより宮中にて「新嘗祭」や「大嘗祭」など公式の晩餐会で披露される「五節舞」(ごせちのまい)は、ここ「勝手神社」が発祥の地だったということだ。「勝手神社」の社史には、672(弘文二年) 大海人皇子(後の天武天皇) 吉野勝手神社に祈ると天女現れ吉兆あり。 とあり、当時は「大海人皇子」が吉野に身を引いている際、勝手の宮(勝手神社)で箏を弾いていると、袖振山から乙女が五人舞い降りてきて、「 乙女ども 乙女さびすも 唐玉を 袂に巻きて 乙女さびすも 」と歌い舞ったという故事が、「大歌」(おおうた)の起源といわれている。そして、この大歌を伴奏として舞う舞を「五節舞」といい、五人の舞姫によって舞われる、現在ある唯一つの女性のみの舞ということである。(ただし現在では、例年の新嘗祭では斎行されず、大嘗祭の後の「大饗」で行われるのみとのことだ。)・・・「続日本紀」の天平十五年(743)には、聖武天皇が元正上皇のために阿倍内親王(孝謙天皇)に「五節舞」を舞わせた際に、天皇が上皇に対して『天武天皇が天下統治のために「礼(天地の秩序)」と「楽(天地の和)」を整備するために「五節舞」を考え出された』と述べている。・・・

2013年11月01日

-

「秋」の旅日記(34)

「金峯神社」の右側の山道を登っていき、尾根の上から「奧千本」の桜林の急坂を降った台地に「西行庵」がある。「上の画像」は、歌人で有名な「西行法師」が吉野山に結んだ庵を撮影したものだ。平安末期~鎌倉初期の歌人であり僧の「西行法師」は、鳥羽院の北面の武士(俗名・佐藤義清・秀郷流武家藤原氏の出自で藤原秀郷の9世孫)として奉仕していたが、保延6年(1140年)23歳で出家して円位を名乗り、ここ吉野山で3年間隠棲し、「新古今和歌集」に94首の歌を残している。◎吉野山の歌 とくとくと 落つる岩間の 苔清水 汲み干すまでも なき住みかかな 西行そこで「下の画像」は、上の歌に詠まれた「苔清水」を撮影したもので、この「西行庵」から数分の所に、その清水が現在でも涌き出ていた。ちなみに、「西行」より約500年後の世に生きた「芭蕉」は、「西行」の足跡を追って、この地を二度訪れており、その「芭蕉」は「苔清水」にも足を運び、詠んだ歌が以下である。 露とくとく 心みに浮世 すすがばや ※解釈:何と綺麗なとくとくの清水だろう。この清水の露をもって、浮き世の汚さを濯いでみたいものだ。 現地に辿り着いた私は、まず「苔清水」に近寄って、その湧き出る水を飲み顔を洗った。すると、チロチロ・リラリラと、その岩間を滴り落ちる水流が、絶妙な音色を奏でていた。そのあまりに心地よい「水音」にほだされて、時を忘れて身を委ねていたのを思い出す。 ・・・なるほど、あの「西行」や「芭蕉」が、歌に詠んだだけのことはある・・・

2013年11月01日

全23件 (23件中 1-23件目)

1