2013年12月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

この一年を振り返る

私にとって平成25年(2013年)という一年は、思い出に残る出来事が本当に沢山あった年である。まず「立体造形」の分野では、年始の1月には福岡県北九州市にて合同展示会「近現代美術展」に参加(2週間)したこと、そして6月の夏至の頃には地元の山口県山口市にて個展「星のカタチと宇宙感」を開催(8日間)したことである。また「歴史探訪」の分野では、3月中に約2週間の「春の旅」と9月中に約2週間の「秋の旅」と、共に車で一人旅に出て、一度は行ってみたかった歴史の現場を殆ど訪ねることができた。それにしても、私自身がこれほど大きく活動したことは例年にないので、やはりその背景には5月の「出雲大社の御遷宮」と10月の「伊勢神宮の御遷宮」と、この日本における二つの大きな神道祭祀が関係していたと感じるところだ。そして「出逢い」といえば、今年は古史古伝『カタカムナ』が伝える「ウタヒ」の「48音」を実践活用される御方との再会、この年末には同じく古史古伝『ホツマツタヱ』が伝える「あわ歌」の「48音」を実践活用される御方との新たな出逢いがあり、この二つの「48音」からなる御歌を・・・自分のものすべし・・・との直感を得たのは、これも必然的な成り行きだと思われた。以上に列記したように、この一見すれば相反するように思える「陰」と「陽」の、その2つの要素を如何にバランスよく「和合」することができるか・・・そのためには、その「和合」の前提にあるはずの「太極」の世界を、どのように認識すればいいのか・・・などという模索を経て、私としては結果的に平面図形の「陰陽太極図」を三次元の立体として組み上げることができないものかと、その具現化を試みることになった次第である。そして、その「太極図」を象徴する立体構造は、奇しくも意外に早く具現化できたわけだが、気付いてみるとその造形は、既に数年前に完成を見ていたものであり、ということはつまり、その図形の原点たる本質的構造を、この期に及んで再確認する必要があったということになろうか・・・。どうやら来年は、その『しくみ』と題した「太極図」の立体版を基盤としつつ、理想とする普遍的な「陰陽和合」に向けて、私なりに実践的な活動を展開していく気配を感じた年の瀬である。

2013年12月31日

-

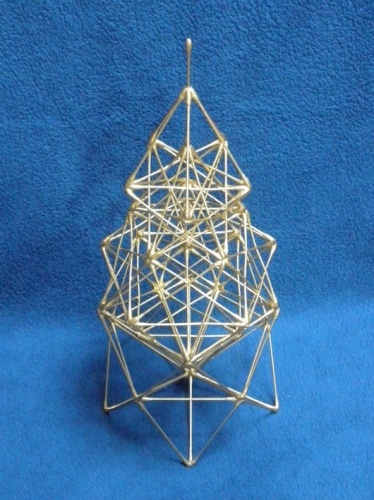

クリスマス・ツリー

今から約2000年前は、地球の歳差運動により、北半球でも「南十字星」がよく見えていた。例年の12月22日頃となる「冬至」は、一年で最も日照時間の短い日であり、往時の人はその冬至日を「太陽」が死んだ日ととらえ、磔にされて死んだとされる「イエス・キリスト」を「冬至の太陽」に擬えていたようである。その「冬至」から3日間(12月22・23・24日)は、太陽の南下が目測上は止まったように見えて、「南十字星」が輝く位置と「太陽」の南中高度が重なる期間でもあった。つまり、言わば「死んだキリスト(冬至の太陽)」から3日間が、12月25日の「キリストの復活」までの、「十字架(南十字星)」に磔にされた期間と考えられてきたわけである。そして冬至から、少しずつ日照時間が長くなっていき、ほんの少し太陽が北上をしはじめた初日の12月25日を「復活した太陽」、すなわち「復活したキリスト」ということで、「クリスマス(イエス・キリストの誕生を祝う祭)」の祝日となったということだ。このように考えると、いわゆる「十字架に磔にされたキリスト像」とは、冬至の頃の天体運行・・・まるで「南十字星」に重なるように見える冬至から3日間の「太陽」・・・が背景にあって、それがシンボライズされた造形に観えてくるというわけだ。そこで12月24日のクリスマス・イブを経た翌25日の、「キリストの復活」に纏わる天体運行について、ここで少し詳しく解説してみよう。12月25日は早朝の夜明けの晩は、オリオン座の「三ツ星」の後方に、大犬座の「シリウス」が東方の夜空に昇り、その「三ツ星」と「シリウス」がほぼ直線に並んだその下方に、地平線(水平線)から「キリストの復活」を意味する「太陽の日の出」を迎えて、メリー・クリスマスとなるわけである。そのようにして、「南十字星」に寄り添う期間の過ぎた12月25日の日の出より、「太陽」が昇る位置は再び上昇し始め、また日照時間が少しづつ長くなっていくということだ。(※ 驚くことなかれ・・・この「12月25日」を聖日とする信仰はキリスト教に限らず、BC3500年頃→古代エジプトの「ホルス」、BC1200年頃→ペルシャの「ミトラ」、BC900年頃→インドの「クリシュナ」など、その他多くの宗教において、この《救世主誕生》の似たようなストーリーを持っているということである。)さて今日の画像は、今年の12月22日(冬至)の、その早朝の午前3時頃から作り始め、冬至の日の出に間に合わせるかのように制作した造形を撮影したものである。「剣」の剣先とも見立てられるこの造形は、今年の「春分」や「秋分」を含む「春・秋の旅」や、「夏至」の時期に開催した立体造形展など、平成25年度における私の制作活動の集大成として、この「冬至」に結実したという実感がある。この時期であれば「クリスマス・ツリー」を象徴的に顕わしたとも言える造形だが、そのように思ったとたんに、私の心中に冬至の夜空を彩る星々が映ってきたのは不思議であった。その星々とは、「冬の星座」の代表たる「おうし座(スバル・アルデバランなど)」と「オリオン座(三ツ星など)」、そして「大犬座(シリウスなど)」の星々であり、その造形を形成する各結合部がそれぞれを象徴する「星」として、その秘められし輝きを放っているように観えるのだった。それはあたかも、本日の「クリスマス」での披露を待ち望んでいたかのように、美しく瞬いている。

2013年12月25日

-

「冬至」の調べ・・・走馬灯のように・・・

本日の「冬至」については、毎年のようにブログでも取り上げてきたので、今回はそれらを集約して、「天体信仰」を含めたシンボリックな捉え方を記してみようと思う。そこでまず、久慈力氏の著作「聖徳太子と斑鳩京の謎」から、以下の文章を引用してみよう。・・・シリウスは、たとえば、ペルシャの首都ペルセポリスであれば、冬至の真夜中に真南から東に20度傾いたところに輝き、その光が差し込むのである。そして、その日にミトラが誕生したと考えられていた。・・・この「ミトラ」とは、東洋では「弥勒(ミロク)」となり、西洋では「キリスト」に習合され、これらの象徴言語が意味するところの本質は、一陽来復たる「冬至の太陽」のことであった。その冬至の真夜中に昇る「シリウス」と、同じく冬至に昇る朝日「冬至の太陽」が、いわば古今東西の「冬至のまつり」における、メインとなる信仰の対象だったという観方がある。古代より世界各地には、「シリウス」は「母親」を象徴し、「太陽」は「子供」を象徴する天体信仰が残っており、例えばエジプト神話では「シリウス」は母神の「イシス」、その「シリウス」が出現した後に昇る「太陽」を子神の「ホルス」として、母子関係をあらわしていたようである。またエジプト神話がヨーロッパに伝来し、これを母体としたであろう西欧のキリスト物語では、冬至に昇る「シリウス」が聖母「マリア」にして、同日の朝日たる「冬至の太陽」とは「キリスト」を意味し、赤子のキリストを胸に抱くマリア像として、天体信仰に基づく母子関係を象徴していたようだ。そして、この天体信仰に基づく母子関係を日本神話(歴史物語)に持ってくると、「シリウス」を「神功皇后」に、そして「冬至の太陽」を「応神天皇」と見立てることができるようである。本日の「冬至」を迎えて、以上のような想像を巡らしていると、最近のブログでも取り上げた、大和朝廷の初期に国政を補佐したとされる「竹内宿禰」の名称が、なぜか思い浮ぶのであった。そして、正統竹内家が伝承する「竹内文書」には、「応神天皇」の父親を「竹内宿禰」とする口伝があることを思い出した。(つまり、応神天皇は竹内宿禰と神功皇后の間に生まれたとする伝承。)つい先日の12月中旬に、「竹内宿禰」を主祭神として祀る「織幡神社」(宗像市鐘崎)を参拝したばかりでもあり、感慨深いものがある。さらには、この「竹内宿禰」を天体をあらわす象徴言語とした場合に、どの星を見立てることができるかという着想が生まれ、それはすぐに「オリオン座の三ツ星」と想定できたのだった。それは、例えば東方の山並から、「三ツ星」がひとつづつ垂直に昇ってくる風情に、成長の速い竹の伸長を擬えることができ、あるいは等間隔に並んで直立する「三ツ星」が、竹の節目のように観えたからでもある。それにしても実在したとされる「竹内宿禰」は、「応神天皇」の父親だったのであろうか・・・。もし「竹内文書」の伝承が史実だとすれば、日本の歴史に強い閃光が差し込むことになるだろう。そして、その「ひとつ」の歴史の閃光は、ひとり一人の心の「岩戸」を開く鍵となるはずである。

2013年12月22日

-

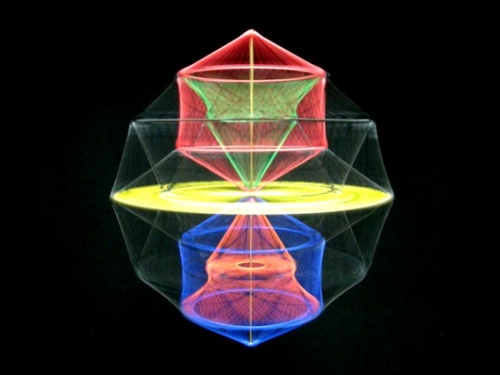

宇宙構造を描く「夢」

「12」のゾロ目の月日に、面白い「夢」を見た。以下は、それを纏めた内容である。・実に様々な地域で工事が行われており、現場では必ずブルドーザー等の重機が活躍していた。・私は現場監督のような立場なのか、各地の工事現場を訪ね歩いては、その現状をつぶさに観察していたようである。・そして工事が一段落し、会合を重ねていたある時、みんなで一枚の「絵」を描くことになった。・一人に一本づつ、「光」の筋が描ける色鉛筆のような道具が渡されて、ある図形に一人が一色を担当するという分担作業で、ひとりひとりが「光の線」を描いていった。・その基盤となる図形は、砂時計の中央の砂が通る部分が拡大されたような感じで、その砂が上下に行き来する部分に、各自が「光」の色鉛筆を用いて、各々の感性で「線」を描いていくのである。・最後の一歩手前が私の担当となったので「銀線」を描き、最後はある女性が「金線」を描いて、その図形は完成したようである。・完成してはじめて、その図形が「宇宙構造」を示す象徴的形状だということが分かった。・絵描きに参加した人々の魂の輝きが投影された「宇宙構造図」は、美しく極彩色に光っていた。・・・おそらく「修理固成(※)」は、目覚めた多くの日本人の手によって、列島各地で急速に展開しつつあり、結果的にそれは光り輝く「宇宙構造図」を描くことになるのであろう・・・。※この「修理固成」(しゅりこせい)について、ある神道家の見解を以下に掲載した。修理固成(しゅりこせい)とは、遠く古に、天神(あまつかみ)が国生み、国造りをおし進めるご命令を受けたイザナギ、イザナミノミコトにおっしゃったことで、まだまだしっかりしていないこの国をしっかりとつくり、かためていくように、との内容を言います。一般にはこの部分は、天神(あまつかみ)のイザナギ、イザナミノミコトへのご命令と捉えられますが、今を生きる私どもはこのことを過去の事象としてみるのではなく、この国はまだまだ完成していない、ひとりひとりの努力で一層、国をつくりかためていかなくてはならない、とみるべきです。すなわち、イザナギ、イザナミノミコトから連綿と続く命の連続、そして今を生きる幸福を与えられた私どもがこの修理固成のご命令の続きを担っているということです。国、というスケールの大きな話かもしれませんが、この国を形成する一つの要素が国民であることは間違いありません。そして、そのひとりひとりが国の隆昌を祈り、結果としてひとりひとりが幸せになる、かつての全体主義の反省はありますが、それでも極端な個人主義を却って顧み、今こそ国、地域という単位を見直す時期に直面していると私は思います。

2013年12月12日

-

北部九州の歴史探訪(番外編・E)

知人の誘いから始まった北九州の歴史探訪は、かつて存在したであろう「九州王朝」の謎に迫る旅路となり、自分でも驚いている。その行脚の手懸かりは、意外にも「筑紫君 磐井」であった。その「磐井」の築造した「岩戸山古墳」の出土物を展示する「岩戸山歴史資料館」は、約2年後には新しい資料館として、同古墳の近くに建設されるとのことだ。ますます充実した展示内容となりそうで楽しみである。さて資料館を出て、しばらく「岩戸山古墳」を散策した私は、既にチケットを購入していた現在「九州国立博物館」で開催中の「尾張 徳川家の至宝」展を観るため、太宰府に向かった。展示会場では、御三家筆頭の至宝と謳うだけあって、数々の名品が並んでいた。立体造形という手仕事に携わる私としても、その緻密な細工や卓越した意匠などに目が釘付けとなり、場内を三回も往復してしまうほどであった。そして、いよいよ「文化交流展示室」へ・・・。そこには、今回の旅路で訪れた「宮地嶽古墳」から出土した国宝の数々や、今年の春に訪れた「王塚古墳」(飯塚市)の出土物等の、九州を代表する埋蔵文化財が展示してあり、特に今回は北部九州域における古代豪族の息吹を感じさせていただいた次第である。また同展示室の一角では、「山の神々(九州の霊峰と神祇信仰)」と題する企画展が催されており、午前中に「九州歴史資料館」で見た展示を拡大したような内容で、改めて参考になった。そこで、その企画展「山の神々」のパンフを見ると、今年の平成25年が「竃門(かまど)神社」のはじまりから1350年にあたると記されてあったので、帰宅の前に太宰府政庁の鬼門を護る「宝満山」の麓に鎮座する当神社を参拝することにした。この神社に到着する頃は、既に日暮れに近い時間だったが、それでも参拝者が意外に多いと感じられた。その理由は、拝殿に向かう曲がりくねった古い参道を歩くうちに分かった。つまり夕暮れの時間帯になると、境内の各所にある紅葉が、足元からのライトアップにより照らされ、その透過する艶やかな「赤」や、その葉色の緑から黄そして赤への美しきグラデーションを楽しもうと、カップルなど多く参拝客で賑わっていたのである。当神社は、紅葉の名所としても知られる。今年の年始に当神社を訪れた時は、境内ではまだ工事中のところがあった。しかし、この度の参拝では、創建1350年の節目に相応しく、宝満山を御神体として祀る拝殿も美しく蘇えっていた。夕闇が迫る境内の高台より、映える紅葉と太宰府の町あかりを展望して、名残惜しくも帰途に就いた。ところで、ここ「竃門神社」(太宰府市内山)の主祭神は「玉依姫命(たまよりひめ)」、この11月24日の未明に《夢》で見たと思しき「豊玉姫命(とよたまひめ)」の妹(海神の娘)である。その「玉依姫命」の姉となる「豊玉姫命」は、火遠理命(=山幸彦)と結婚し、鵜茅不合葺命(うがやふきあえず)を生んだとされ、「記・紀」において鵜茅不合葺命とは一代(一人)のみだが、例えば古史古伝の「宮下文書」によれば「ウガヤ朝51代」を数える。(帝都は阿蘇山の麓と想定される)そして当文書には、「ウガヤ朝」における神皇代々の諱(いみな)を「ウガヤフキアワス命」とし、神后代々の諱を「タマヨリヒメ命(玉依姫命)」と定めたとする記述がある。つまり、この「宮下文書」の内容に信憑性があるとすれば、九州総鎮守「竃門神社」の主祭神「玉依姫命」という神名は、「ウガヤ朝」において初代から51代まで継続された神后の諱となるわけで、京都の下賀茂神社など全国の有力な神社に「玉依姫命」が祀られているのも頷けるところである。ちなみに当文書によれば、現皇朝の初代「神武天皇」は、ウガヤ朝 第51代の皇子となっている。※北部九州の歴史探訪(おわり)

2013年12月03日

-

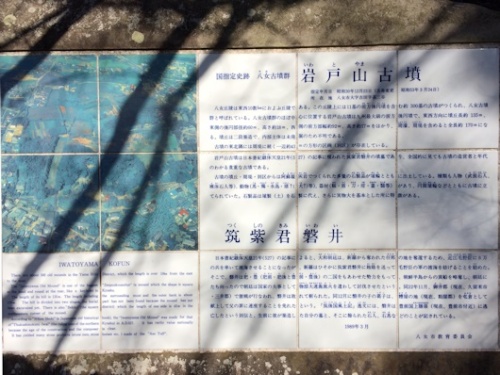

北部九州の歴史探訪(番外編・D)

11月26日(火)の正午頃、国指定史跡の「岩戸山古墳」(八女市吉田)に到着、まずは隣接する「岩戸山歴史資料館」を訪ねた。館内では事務員の方が各種の展示物を懇切丁寧に解説してくださった。人物や動物などを模した石製の大きな「石人石馬」など、あまり近畿方面の古墳では見られない珍しい出土物に目を瞠った。同古墳は北部九州最大の前方後円墳で、6世紀後半に筑後地方を拠点に勢力を誇った豪族、「筑紫君 磐井」が生前に築いたと伝えられ、全国的に見ても古墳の造営者と年代のわかる貴重な古墳とされている。「磐井」は527年、大和朝廷の朝鮮半島施策に異を唱え、九州の他の豪族と手を組んで朝廷の大軍を迎え撃ち、1年余りの戦いの末に敗れた「磐井の乱」で知られる。しかし、勝った朝廷側の視点で描かれた「記・紀」では、朝廷の施策を阻む「反逆者」とされた「磐井」だが、地方の歴史などを記した「筑後国風土記」逸文からは、違う磐井像が浮かぶとのことである。つまり九州支配を強めて、地元民に過大な負担を強いる朝廷に反旗を翻し、地元民を救おうとした人物として、現在も「磐井」は郷土の「伝説的英雄」として親しまれているそうだ。実は私自身、この「磐井の乱」については殆ど調べたことがなく、今回初めて「磐井」の築造した「岩戸山古墳」を訪れたことで、その隠された北部九州の歴史に踏み込むことになった。この「磐井の乱」については、多くの歴史研究家が論考を述べており、興味深く各論を読んでいるところだが、今の私なりの捉え方は、近畿王朝(大和国)の「継体」率いる軍隊による、九州王朝(倭国)の「簒奪」という構図ではないかということである。つまり当時の日本において、本家本元の王朝であった「九州王朝」を奪うことで、当時はまだ地方王朝の国王であった「継体」が、その王権を拡大強化しようとしたのでは・・・ということだ。おそらく、「反乱」は近畿王朝の大和国王「継体」率いる軍隊の所業であり、継体軍の用意周到な奇襲攻撃によって、「倭の五王」に続く九州王朝の倭国王「磐井」が追い遣られた戦いだったのではあるまいか・・・などと、今のところは私なりに、そのような捉え方をしているところだ。なお、ウィキペディアには「磐井の乱」に関する異説として、「磐井」を九州王朝(倭国)の王と見る「九州王朝説」があることを取り上げ、日本書紀の内容は九州王朝の記録からの盗用であるとしており、参考記事として以下の2点を挙げている。◎百済本紀には『531年に日本の天皇及び太子・皇子倶に崩薨せぬ』という記事がある。「磐井の乱」について百済では、日本の天皇である磐井一族が滅ぼされたと認識していた。◎福岡県八女郡の「筑紫君磐井」の墳墓(岩戸山古墳)には、衙頭(がとう)と呼ばれる祭政を行う場所や解部(ときべ)と呼ばれる裁判官の石像がある。これは九州に律令があったことを示すもので、九州に王朝があった証拠である。つづく

2013年12月03日

-

北部九州の歴史探訪(番外編・C)

宿泊したホテルは「光岡八幡宮」のすぐ近くだったので、26日の朝も当神社の参拝から始まった。境内の大楠も朝日を浴びて、さわさわと枝葉の揺らぐ風音の出迎えで、清々しい一日のスタートである。当日は天候も良く、この空いた一日をどう有効利用するかということで、まず向かったのは小郡市の「九州歴史資料館」であった。それは、たまたまホテルで見た新聞に、福岡県古賀市の船原古墳から馬具の豪華な飾金具(前例のない華麗な逸品)が出土したという写真入りの記事があり、同資料館が発表したと書いてあったのがキッカケである。残念ながら当資料館では、その馬具飾りの逸品は見ることはできなかったが、前回来館した時と展示物が変わっているところもあり、それなりに楽しむことができた。私的に印象に残ったのは特設コーナーであった。古代山岳信仰(修験道)において九州の霊峰たる「宝満山(金剛界)」と「英彦山(胎蔵界)」が金胎マンダラと見立てられていたとのことで、信仰されてきた歴史概要が資料と共に展示されており、近畿における「吉野」を金剛界曼荼羅、「熊野」を胎蔵曼荼羅と見立てる世界観との関連もうかがえて、館内では充実した一時を過ごすことができた。さて次に、当初は太宰府の「九州国立博物館」に向かう予定だったが、当資料館の駐車場を出る際に、なぜか「岩戸山古墳」に行ってみたいという想いが、この時に初めて込み上げてきたのだった。この八女市にある「岩戸山古墳」の存在は、前々から知ってはいたのだが、なかなか行けず仕舞いでいたからであろう、この時とばかりに・・・岩戸山に行くべし・・・との浮かびであった。つづく

2013年12月03日

-

北部九州の歴史探訪(番外編・B)

そして11月25日の午後1時頃、福岡県福津市に鎮座する「宮地嶽神社」に到着した。当神社への参拝は二度目だと思うが、もう十数年ぶりに参拝したということもあり、これほど立派な社殿も含めて殆ど記憶に無いのも、自分でも不思議であった。初めて参拝した当時は、ただただ知人の案内で、境内のかなり後方にある古墳を、被葬者が誰とも知らずにお参りしたのを覚えていた。御神前にて参拝の後、その「宮地嶽古墳」を目指して歩くうちに、山名に「嶽」が入っていたせいか、神体山の頂上が気になり始め、足がスイスイと山上に向かうに任せていると、いつの間にか宮地嶽(標高約180m)の山頂に到着した。そこで上の画像は、その山頂より展望の開けた玄界灘を望む西北西の方位を撮影したものである。そして下の画像は、その山頂にある御神木と、その向こうに僅かに見える祠を撮影したものだ。その山頂の祠の近くには、由緒が書かれた立て看板があり、その内容を以下に記しておこう。◎宮地嶽神社 古宮の由緒今を去る千六百年余り前 息長足比売命(神功皇后)は 此の地 宮地嶽山頂において 八百万の神々に 「 天命を奉じて彼の地へ渡らん 希わくば開運を垂れ給へ 」と祈願され大陸へ出帆されました皇后の余りにも有名不可思議なご偉業を称え ここに御祭神として祀り 宮地嶽神社が創建されましたその山頂では轟々と、強い風に杉林が大きく揺らぎ、その恐れ多い歓迎ぶりに、自らの腹帯を締め直して下山、その麓にある「宮地嶽古墳」を訪れた。現在この古墳の横穴式石室は、当神社奥の宮「不動神社」の神殿となっており、参拝の際に石室の奥が拝めるようになっていた。その長さが約22mという石室の規模は、奈良の石舞台古墳の約20mをしのぎ、発掘された金の鐙(あぶみ)・冠(かんむり)・馬具類・大太刀等数多くの埋蔵物の20点が、国宝の指定を受けている。この「宮地嶽古墳」の被葬者は現在、「天武天皇」の第一皇子である高市皇子(たけちのみこ)を産んだ尼子娘(あまこいらつめ)の父である「胸形君 徳善(むなかたのきみ とくぜん)」とする説が有力とされている。ところが、当古墳の被葬者について神社側は、「決して宗像徳善ではない。現在でもここでは磐井の末裔を祭祀している」と弁明されているとのことで、意外にも「磐井」の末裔を当神社で祭祀してきたことを知ったのは、実に本日の12月2日であった。この「磐井」とは、歴史探訪(4)でも記したが、AD527年に起きたとされる「磐井の乱」の首謀者にして、「筑紫君 磐井(つくしのきみ いわい)」の呼び名が通説である。実は翌26日は、その「筑紫君 磐井」が築造した「岩戸山古墳」に訪れることになるのだが、この「宮地嶽神社」の参拝を終えた時点では、当日中に帰る予定だったこともあり、まさか鞍手の「熱田神社」から続く「磐井」に関連する展開になろうとは思いも寄らなかった。そうこうするうちに午後三時となったので、近辺の新しい温泉施設に寄ってから帰宅しようと思って、フト近くのホテルにもう一泊しようかと考えたその時・・・突然、雲間から太陽の閃光がピカー!・・・これは《そうすべし!》との合図と判断して、素直に宿泊することにした次第である。つづく

2013年12月02日

-

北部九州の歴史探訪(番外編・A)

24日夜は小雨、急遽ホテルに宿泊した翌朝はかなりの降雨だったので、早めの帰宅を考えていた。ところが朝食を済ませる頃には雨は止み、雲間に太陽も顔を覗かせはじめた。それでは少し動いてみようということで、「宗像」の方面に車を走らせてみることに。そこで本日の「上の画像」は、約1年ぶりに参拝した「宗像」は光岡に鎮座する「光岡八幡宮」と、その境内の大楠を撮影したものである。この大楠に関しては、一昨日の会合でも話題になっていた。当神社のことを知ったのは、もう10年以上前になると思うが、地元の知人より宗像大社の元宮ということで案内されて以来、近くを通る際には参拝させていただき、私も何人もの知人に紹介してきた馴染みの神社である。そして、この「下の画像」は、車中に持参していた『玉響(たまゆら)』と題する造形(⇒ リンク)を大楠の木股に置いて、その上方に向けて撮影したものだ。当初はどのように撮影しようかと思案したが、ちょうどこの造形を画像の所に置いた時、太陽光が雲間から迸ったので・・・ここで良し!・・・の合図と感じて映した次第である。参拝後には「宗像大社」の辺津宮への参拝・・・そして「高宮」の参拝を済ませて「神宝館」へ行き、久しぶりに海の正倉院と謳われる「沖ノ島」の国宝の数々を拝見した。最近になって展示の配置が変わったようで、また新たな感覚で宗像大社の神宝の数々を間近で堪能することができた。さて、ここまでくると、久しぶりに「宮地嶽神社」(主祭神 息長足比売命[おきながたらしひめのみこと]《 別名:神功皇后[じんぐうこうごう]》)を参拝したくなり・・・となれば、宮地嶽神社の境内にある「宮地嶽古墳」も訪れておきたいという思いが湧いてきた。それは前日の最後に、遠賀川流域で最大級の「大塚古墳」を訪れ、太陽光で少し明るい石室の内部まで拝見できたことから、その流れというかお導きをいただいたものと思われた。後で調べてみると、双方の古墳の築造時期が、古墳時代後期の6世紀とされており、もしかするとこの2つの古墳の被葬者が共々活躍していた時期に、深いつながりがあったのかもしれない・・・。つづく

2013年12月02日

-

北九州(宗像~鞍手)の歴史探訪(4)

11月23日から一泊二日の北九州歴史探訪・・・二日目の24日は、鞍手の「熱田神社」への参拝から始まった。剣岳(125m)の西麓の新北に鎮座する熱田神社は、元は剣神社であり、のちに尾張の熱田大明神を勧請したとされている。実は参拝時に、当神社の宮司家から頂いた資料があった。それは、当神社に伝わる古文書の一部を引用して解説した文章で、「磐井の乱」と鞍橋君(くらじのきみ)と題するものだった。その資料によると、この宮司家の先祖が筑紫国造「鞍橋君」とのことで、大和朝廷に対する反乱とされる「磐井の乱(AD527年)」は筑紫君「磐井(いわい)」によって起こされ、その磐井の息子二人の次男が「鞍橋君」と系図は伝えているそうだ。日本書紀では「磐井」は反逆者とされ、その息子の「鞍橋君」は筑紫国造と記されており、なぜ反逆者の息子が反乱の咎めを受けずに筑紫国造となれたのか・・・と、その資料には疑問を呈されていた。※この頂いた資料も契機となったであろう・・・この2日後には上記の「筑紫君磐井」が築造した「岩戸山古墳」(北部九州最大の前方後円墳・福岡県八女市)を訪ねることになったのである。神妙な心地で熱田神社を参拝の後、一行は当神社の裏山である「剣岳」の山頂へ車で向かった。山頂には剣岳(125m)の東麓に鎮座する「八剣神社」の奥宮があり、この奥宮で参拝を済ませた頃の私の脳裏には、『剣』がキーワードだった今秋の「秋の旅」との関連が渦巻いていた。そして麓の「八剣神社」に参拝、その際に境内で撮影した大きな銀杏の木が今日の画像である。当神社の祭神は、昨日参拝した木月の剣神社と同じく「須佐之男命」「日本武尊」「宮須姫命」の三柱であり、先ほど参拝した「熱田神社」の祭神にも含まれていた。繰り返しとなるが、この神社の三柱の祭神に共通のもの、それは三種神器の「草薙の剣」である。ここまできて感じたのは、今でこそ名古屋の熱田神宮の祭神は「熱田大神」とされ、「草薙の剣」を神体とする「天照大神」を指すとしてあるのだが、やはり上記の「草薙の剣」を受け継いできた三柱神が相応しいということであった。今秋の「秋の旅」にて名古屋の熱田神宮を参拝し、その由緒を読んだ時に感じた強い違和感が、ここ「鞍手」において「須佐之男命」「日本武尊」「宮須姫命」の三柱を祭神として祀る『剣』に纏わる神社を数社巡ることで・・・これぞ、しかり!・・・と治まったのは不思議である。☆関連記事・2013年10月26日「秋」の旅日記(26)⇒ リンクその後も、鞍手は新延の「剣神社」を参拝し、すぐ近くの「鎧塚古墳」を散策、最後は遠賀川流域で最大規模とされる新延の「大塚古墳」を訪れて、今回の北九州の歴史探訪は終焉した。この二日目の24日は、まさに『剣』づくしの神社巡りとなり、私的に今感じるのは、この「鞍手」地区に鎮座する『剣』に纏わる神社群の配置は、「天体の地上投影」という観点から、おそらく「おうし座」に属する星々が投影されたものではないかということ。この歴史探訪(1)において、初日に参拝した「宗像神社」と「八所宮」を、「シリウス」と「オリオン座」の地上投影と観たことを記したが、その見立ての連続性からしても、多くの剣系神社が鎮座する「鞍手」は、今の私には「おうし座」が投影された地所に観えるというわけだ。そういえば「宗像の三女神」は、「須佐之男命」の所持する『剣』から生まれたとされていることから、今回の「宗像」から「鞍手」にかけての歴史探訪は、まさしく『剣』をキーワードとする旅路だったということになり、今秋の「秋の旅」との連続性を強く実感する今日この頃である。さて、24日は午後5時頃の解散となったが、連日の濃厚な神社・旧跡巡りに加えて、昨夜はほとんど眠れなかったこともあり、帰りの車中で強い睡魔に襲われたため、北九州市内のホテルに急遽宿泊することにした。それによって後日、思わぬ展開になるのだが、それはまた次回のブログにて。

2013年12月01日

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 639.開いてごらんよ その眼を 視えな…

- (2025-11-17 00:00:15)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- イオンファンタジーから株主優待が届…

- (2025-11-17 00:00:06)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「イマドキではない」19歳女優 ビキ…

- (2025-11-17 00:30:05)

-