2013年02月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

九州王朝の「あけぼの」を訪ねて(5)

いよいよ今回の歴史探訪・・・九州王朝の「あけぼの」を訪ねて・・・も、最後の訪問地となった。その場所とは、往時では九州の中央政庁「太宰府」における国際交流の迎賓館とされ、また交易の場でもあった「鴻臚館(こうろかん)」(福岡市中央区城内)であった。この「鴻臚館」という中国風の名称の前から、この地域一帯は「筑紫館(つくしのむろつみ)」として、同様に外交施設を含む「太宰府」の玄関口として重要な役割を担っていたということだ。その現地の今は、福岡城のすぐ近くの跡地に「鴻臚館跡展示館」が建てられており、同館では鴻臚館の遺構や大陸外交の歴史、交易品などを見ることができる。今回の旅路は、なかなかの強行軍だったので、当初はこの「鴻臚館」を訪れる予定ではなかったのだが、閉館時間の午後5時までには到着できそうだったので行くことに・・・。なんとか間に合って訪れた展示館の中の、その全体像を映した写真が今日の画像である。この展示館に来たのは2回目だったと思うが、展示品等もさらに充実した感じがあり、解説内容も分かりやすかった。解説文や地図等を見ているうちに思い出したのは、昨年の秋に五島列島の福江島に渡った際に、弘法大師「空海」を乗せた遣唐使船が出帰港したとされる三井楽港を訪れたことだった。☆関連記事・・・2012年10月18日・「九州中部地域の歴史探訪(2)」館内を歩きつつ・・・京の都から瀬戸内を航海して、筑紫の「鴻臚館」で態勢を整えて西海へ出港。そして当時の日本最西端たる五島の「知訶島(今の福江島)」にて最終調整の後に、中国大陸へ向けての命懸けの渡航だった・・・などと、古き時代に熱い想いを馳せる自分がいた。そう・・・再認識ということでもないが、日本人であれ外国人であれ、当時の日本を出入国する人々は必ず「鴻臚館(筑紫館)」に寄港し、それなりの検閲を受けることが義務付けられていたはずだ。その意味でも「筑紫の鴻臚館」は、古来から九州域はもとより、日本全域を代表する国際交流の玄関だったといえよう。さてここで、丸一日をかけて巡ってきた主要拠点を俯瞰してみることにしよう。まず、飯塚市の「太傅府」と小郡市の「太保府」、そして福岡市の「筑紫館(鴻臚館)」の3つの拠点を結ぶと、綺麗な三角形を描くことができる。さらに、その三角形の中心というか重心部分に中央政庁としての「太宰府」を観ることができる。実際にそれぞれの現地を訪れたことで、かの九州筑紫王朝は、これほどまでに大きな範囲を、それも緻密な測量の元に重厚な統治体制として整備されていたことを伺うことができた。漠然とではあるが、たとえ片鱗にしてもその全体像を体感できたのは、まさに有り難き幸せである。なぜか今年は年始から、「八幡」をキーワードに「応神天皇(神武天皇)」の謎を探ることになり、さらには2月16日、満を持して古代九州王朝の主だった勢力範囲を探訪する運びとなった・・・。もし記紀の物語る「応神天皇」が実在したとするなら、その在位は紀元後の三世紀後半から四世紀前半と想定できるが、往時の言わば「九州王朝」と「近畿王朝」との関連は未だ判然としない。性急に結論付けることもないわけだが、これからも「歴史ロマン」として、言わば日本列島に刻まれし歴史的な「あけぼの」を探求していきたいと考えている。(完)《追伸》下の画像は、上述の「鴻臚館跡展示館」を出て一息つこうと、すぐ隣の福岡城址を散策していると、ちょうど梅の花の開花時期と重なったようで、城内の様々な色合いの梅花を撮影したものだ。その梅の薫香は一日の旅の疲れを癒してくれ、大濠公園の夕映えも最高に美しかった。(2013.2.16)

2013年02月23日

-

九州王朝の「あけぼの」を訪ねて(4)

次に参拝した神社は、福岡県小郡市大保に鎮座する「御勢大霊石神社(みせたいれいせき)」であった。そこで今日の画像は、神社参道の太鼓橋手前のところから撮影したものである。当神社は 延喜式内社 筑後四社の一つで、主祭神は第14代仲哀天皇である。伝承によると、仲哀天皇が熊襲征伐に当たり、行宮をここに設けたという。ところが天皇が戦線を巡視した時に毒矢に当たり、この地で崩御した。神功皇后は兵士の士気の衰えることを恐れて喪を秘し、熊襲征伐の後、香椎の宮で発喪したという。その後、朝鮮出兵にあたって、御魂代の石を軍船にのせ仲哀天皇の鎧と兜を着せて征途につき、戦勝後凱旋すると、その石を天皇の御魂代として、また朝鮮半島を守る不動石として祀ったと伝えられている。実は今回の旅路で、この神社と共に初めての参拝となった「大分八幡宮」を訪れたのは、古代において「太宰府」を設営するに当たり、「太宰府」を中央としてその左右に「太傅府(だいぶふ)」と「太保府(だいほふ)」が置かれたとする記述を、今回の歴史探訪を計画する過程で見出せたからであった。あるサイト情報によれば、「倭王武」は中国皇帝に忠節をもって励むために、「中国に倣って自ら都を開き、三公も設置した」と述べているとのことで、その「三公」とは中国古代の官名で、太宰(だざい)・太傅(だいぶ)・太保(だいほ)をいうそうだ。ちなみに、この中国の官名の「三公」を日本の官名に置き換えると、「太宰=太政大臣」・「太傅=左大臣」・「太保=右大臣」となるそうだ。その「太傅府」(太宰府の北東約15km)の跡に現在の「大分八幡宮」が建てられ、「太保府」(太宰府の南約14km)の跡にこの「御勢大霊石神社」が建てられたとのことであった。かつて「太宰府」の具体的な設営構想を知り得たのだが、それは太宰府近辺に限ったものであり、今回知ることになった「倭王武」が都を開く際に「三公」を設置したという大規模な構想に驚き、これを機会にそれぞれの跡地に残る歴史的記念碑を訪ね歩いてみたいと思ったわけである。この「御勢大霊石神社」の鎮座する「小郡市」は、私の出生地の山口県吉敷郡小郡町(現在は合併して山口市小郡となった)と同じ「小郡(おごおり)」という地名ということもあってか、市内を車で走りながら次第に馴染んでいくというか、街並みに溶け込んでいく自分がいて不思議な感覚だった。そして、神社参拝後は「三公」を巡り終えた達成感もあり、しばらくその余韻に浸っていたのを覚えている。さてそれでは、いよいよ最後の訪問地へ・・・

2013年02月22日

-

九州王朝の「あけぼの」を訪ねて(3)

次に向かった神社は、九州総鎮守とされる「竃門(かまど)神社」(福岡県太宰府市内山)だった。今日の画像は、霊峰「宝満山(ホウマンザン)」の麓に鎮座する「竃門神社」の拝殿を映したものだ。標高829mの宝満山は、京都御所における比叡山と同じく、「太宰府」の鬼門(東北)を護り、空海や最澄にも縁のある信仰の山だ。私も一度だけ登拝したことがあるが、360度を展望できる山頂からの見晴らしは抜群だったことを覚えている。また上宮のある山頂部の、それはそれは巨大な磐座も印象に残っている。さて、「竃門神社」で参拝の後に社務所で頂いた由来書を見ると、祭神は玉依姫命・神功皇后・応神天皇とあり、「玉依姫命」が主祭神となっている。そこで思い出したのは、先に参拝した「宇美八幡宮」の五柱の祭神のなかで、なぜか「玉依姫命」だけが印象に残ったということだった。この段階において、「神功皇后」と「玉依姫命」は私の心の中で一体化し、それは確信になっていた。それを牽強付会と言われても構わないが、つまり応神天皇の母である「神功皇后」と、神武天皇の母である「玉依姫命」は、前回の日記で記した《応神天皇=神武天皇・同一人物説》と同じく、その二人の天皇のそれぞれの母親も同一人物だと(もちろん私的感覚として)確信したわけである。そこで昨夜、この私的確信の裏付けはないかと書棚を探すと、不思議にも待ってましたとばかりに、すぐに手に取ることができた本がある。(以下に書籍紹介)◎書名『古事記に記された聖書の暗号』・石川倉二 著作・たま出版2009年5月初版つまり要約すると、「古事記」と「聖書」の整合性のある比較研究を背景に、「神武天皇」と「応神天皇」の系譜を比較すると、おのずと「玉依姫命」と「神功皇后」が重なるとのことであった。さらにこの本によれば、「応神天皇」と「神武天皇」の共通する記述内容として、・九州から大和へと東征・東征時、対抗勢力の兄弟と戦う・丹塗矢伝説と、以上の三点を挙げて、二人の天皇を同一人物とする根拠が明解に書いてあり、私自身の確信もさらに深まった次第である。次なる歴史探訪の地は、今回の旅路で最初に参拝した「大分八幡神社」と同様に、ぜひ一度訪れてみたいということで、初めてお参りすることになった神社である。つづく※追伸・・・以下の画像は、竃門神社の拝殿手前に新しく建造された「社務所」を映したものだ。主祭神が女神ということもあってか、とてもお洒落な造りになっていたので驚いた。宝満山が背景だけに、気品あふれる「豊満」な貴婦人になれるよう、ますます女性参拝客が増えることだろう。

2013年02月21日

-

九州王朝の「あけぼの」を訪ねて(2)

さて次にお参りした神社は、前回のブログで紹介した「豊山八幡神社」由来書の・・・神功皇后が筑前宇美村で応神天皇をご出産され・・・にある「宇美八幡宮」(福岡県糟屋郡宇美町宇美)。上の画像は、その「宇美八幡宮」を神門の前から撮影したものである。威風堂々とした神社建築、そして境内には樹齢二千年と推定される老樟が生い茂り、御神威の息吹を今に伝えていた。この神社には今まで何度か参拝していて、実は今回の「美術展」を終えた翌日(1月25日)にも、たまたま知人が神社近くのギャラリーでイベントに参加していた関係で、これを訪ねるかたわら久しぶりに参拝する機会をいただいた。その際には、由来書にあった「豊山八幡神社」と「宇美八幡宮」の関係も意識していたので・・・これは導かれているかも・・・と思いつつのお参りだったが、まさか一か月も経たない2月16日に再度参拝することになろうとは。・・・ということで、深い御神縁を感じたところである。繰り返しになるが、「豊山八幡神社」の由来書によれば、この「宇美八幡宮」で生誕した「応神天皇」の御一行は、遠賀川中流域の「大分八幡宮」を経由して、遠賀川下流域の「豊山八幡神社」に行幸されたことになるわけだ。ここで私の脳裏には、前回の日記で紹介した書籍の著者が推考する・・・《応神天皇=神武天皇・同一人物説》・・・が浮かんでくるのだった。そういえば遠賀川河口域には「神武天皇」ゆかりの神社として、岡田神社(北九州市八幡西区黒崎)・岡湊神社(福岡県遠賀郡芦屋町)・神武天皇社(福岡県遠賀郡芦屋町)などが挙げられることから、今回の一連の「八幡」系の神社と絶妙に重なってくる感じがして、胸に込み上げてくるものがある。さて、この「宇美八幡宮」は、神功皇后が三韓征伐からの帰途に応神天皇を産んだ地に、敏達天皇3年に応神天皇を祀ったのに始まるとされ、祭神は応神天皇・神功皇后・玉依姫命・住吉大神・伊弉諾尊を祀る。参拝を済ませて帰ろうとした際に、上記の祭神のなかでも「玉依姫命」が心に留まったのが印象的で、なぜだろうと思いつつ次の神社へ・・・。つづく

2013年02月20日

-

九州王朝の「あけぼの」を訪ねて(1)

先月は1月30日のブログ「八幡様のお導き(1)」でも取り上げたが、 新春の「美術展」が開催された会場近くには、「豊山八幡神社」(北九州市八幡東区春の町)が鎮座していた。この神社の由来には・・・神功皇后が筑前宇美村で応神天皇をご出産され、穂波郡大分村から小倉村に行幸された折、この地を治めていた岡県主・熊鰐が応神天皇に御衣を献上しました。神功皇后は喜ばれて、天下が豊かなるよう祈られて、この丘を豊山(ゆたかやま)と名付け、地名の起源になったと伝えられています。・・・とあった。そして2月の初旬に、縁あって上の文中の「穂波郡大分村」に鎮座する「大分(だいぶ)八幡宮」(福岡県飯塚市大分)のことを知ることになり、この2月16日に満を持しての参拝となった。上の画像に映る神社が「大分八幡宮」の全体を撮影したものだ。歴史を調べてみると、そもそも「八幡宮」の起源は、この「大分八幡宮」とされており、そこから「宇佐神宮」や「筥崎宮」が分霊されていったとのことである。ちなみに、一般に「日本三大八幡宮」とは、福岡県の「筥崎宮」、大分県の「宇佐神宮」、京都府の「石清水八幡宮」とされていることから、この「大分八幡宮」の格式というか存在の大きさが分かるといえよう。初めて参拝した「大分八幡宮」(祭神は、応神天皇・神功皇后・玉依姫命)・・・境内の神門には阿吽の仁王像が屹立し、その古式ゆかしき神仏混淆の佇まいに、「八幡信仰」の原点を垣間見る思いがした。また神殿の裏山となる丘陵は皇室古墳埋蔵推定地になっていて、整備された階段を登って近辺を散策してみると、丘陵地に小さな前方後円墳らしき雰囲気が感じ取れて、神妙な心地になったことを覚えている。実は今回の歴史探訪には、言わば「道しるべ」となる本があった。(以下に紹介)◎書籍『応神天皇の正体』・関 裕二 著作・河出書房新社2012年2月刊結論として「応神天皇」を「神武天皇」と同一人物だと推理するこの著者の考察は、今回の「大分八幡宮」をはじめとして、その後に三つの神社を参拝していく過程で、私のなかで腑に落ちるものとなっていくのであった。つづく

2013年02月19日

-

美術展の出展作品(3)

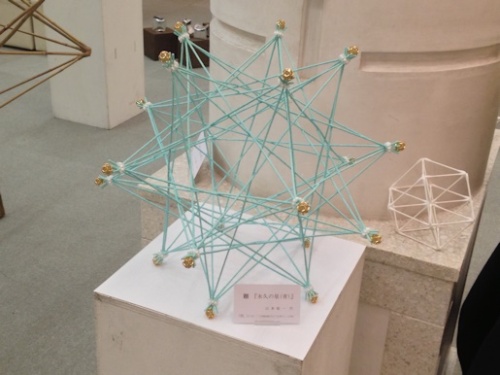

この金色の作品は、『玉響(たまゆら)』(陽)と題した造形で、ブログでも何度かこれを映した画像を掲載してきた。その全体としての形態は、5角形と6角形の二種類の面構成からなる「準正32面体」で、一般的には「サッカーボール」として馴染み深い形である。一体全体・・・その内部構造はどうなっているのだろう・・・ということで、設計図のないままに何度も模索を繰り返し、まさしく手探りで辿り着くことのできた、私にとっては思い出に残る傑作である。次のこの銀色の作品で、この度の新春の美術展に出展した最後の作品紹介となるが、これは『玉響(たまゆら)』(陰)と題した造形で、全体としては大きな「正20面体」の軸線構成となっているが、上述の金色の作品と同じ系統の造形表現ということができる。同じ系統とはつまり、全部で12頂角を備えた「銀色の作品」の、5本で構成される各頂角を全て取り除けば、「金色の作品」と同じ形状となるからだ。また、この陰陽2つの造形の一番内側にある形は同じ「正20面体」なのだが、その内側から外側に向かって組み上げる構成法がそれぞれ違うことから、全体としてこの2つは全く別の異なる形状に見えてしまうところも興味深いところである。その区別を「粗密」という言葉で例えるとするなら、『玉響(陰)』の銀色の作品が〔粗〕にして、『玉響(陽)』の金色の作品が〔密〕ということができよう。ギャラリーに訪れた人々のなかには、この「陰」と「陽」の双方の作品に直接触れながら、それぞれの造形との「ひびきあい」の精妙な違いを明確に感じ取られた方も数名おられて、その種々様々で感受性豊かな捉え方に、すぐ側で解説しつつ観ていた私も・・・ひとりひとり「十人十色」のとらえかたがあるものだ・・・と、深い感銘を受けた次第である。

2013年02月10日

-

美術展の出展作品(2)

上の画像の美しく水色に輝く造形は、『永久の星(ブルー)』と題した作品で、竹ヒゴで組んだ骨組みに「ターコイズ(トルコ石)」の粉末を塗布し、全部で20個ある頂点部分を「ルチルクォーツ」で飾ったものである。次のこの画像は、同じく上の『永久の星(ブルー)』の頂点部分を拡大したものだ。ひとつの「ルチルクォーツ」を30個のビーズ(24金の鍍金加工)で正12面体状に包み込み、20個ある各頂点にそれぞれピンで装着して、その結束部はフランスのアンティークビーズで纏めてある。そして、この愛らしく桃色に輝く造形は、『永久の星(ピンク)』と題した作品で、本物の「金」が混入したビーズを砕いた粉末を竹ヒゴで組んだ骨組みに塗布して、上記と同じ仕様により各頂点部分を「ルチルクォーツ」で飾ったものである。

2013年02月10日

-

美術展の出展作品(1)

本日は旧正月(旧暦の元旦)ということも含めて、新春の1月中に北九州で開催の美術展に出展した私の作品を、数回に分けて紹介しよう。(既に紹介した「竹の造形」以外の作品5点) まず、今回の画像の中心にあるプラチナ色の造形は、『宇宙観』と題した作品で、約4300本の同じ長さの軸線(綿棒)で構成したものだ。 この一面の画像では分かりづらいが、この造形の全体としての一番外側の形状は、十三種類あるアルキメデス立体の中でも最大の「大菱形二十面十二面体(Great rhombicosidodecahedron)」である。 この造形の構造性としては、内部から外部に向かって階層構造になっており、今回の展示を機会によく調べてみると、私の見立てでは全部で《七層構造》になっていた。 この・・・七層構造の『宇宙観』・・・は、今回の美術展でも存在感を示し、美しく輝いていた。

2013年02月10日

-

「立春」に想う

先日来の「八幡様のお導き」(1)~(3)では、『岩戸(いわと⇔一八十)開き』・・・つまり「一から八まで」の「八」の世界から「十」の世界へ開いていくには、これまでの「北極星」を中心とする「北」の世界観から「南十字星」を中心とする「南」の世界観へと、意識を方向転換することが「手懸かり」になるのでは・・・と、図らずもそのような内容の展開となった。※関連記事・・・2006年3月18日・「岩戸開きとは・・・」その感覚は「立春」を迎えた本日では、「地球の地軸の回転」・・・それも従来の北半球主体の自転の捉え方とは真逆となる、「南極」を「上」にして「北極」を「下」とする・・・つまり「南十字星」から見て「右回転(時計回り)」の《地球の自転》を《自分の心身》に投影して、あたかもその軸回転を自分のものにしようとしているという感じだ。(野田フジの弦巻がヒント!?)※関連記事・・・2010年5月1日・「野田藤の螺旋」おそらく(螺旋回転も絡むであろう)その頭上から人体を見て「右回転」の律動は、いわゆる重さが軽くなる「反重力」の働きを自ずと醸し出し、主に北半球の社会構造が生み出してきた様々な「束縛」を「解放」してくれるような・・・そんな予感を抱き始めた今日この頃である。 ※関連記事・・・2007年12月19日・「右回転は反重力!?」

2013年02月04日

-

八幡様のお導き(3)

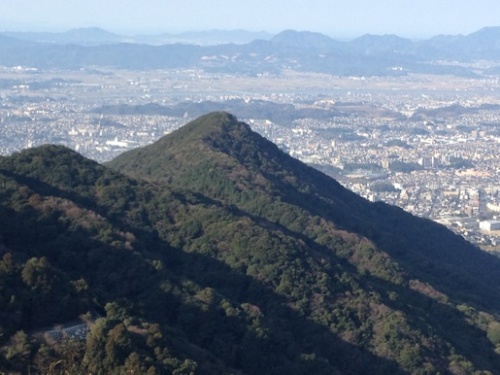

この度、北九州は「八幡」の、それこそ地元の「八幡様」の麓で開催された美術展に参加させていただいたことで、不思議なことに様々な諸相が走馬灯のように観えてくるのだった。そして前回のブログ内容までは、「八幡様」の本質を「北辰妙見(北極星と北斗七星)」と見立てていたのだが、なぜかその後の成り行きから現在は「南十字星と海蛇座」に観えている。その類推の展開は、日本神話の「ヤマタノオロチ」が浄化した神龍が「八大龍王」とされ、その「八大龍王」と「イザナミ命」を同神とする観方があることを知り、その「型」を「権現山」の帆柱権現神社の祭祀に垣間見れたことに始まった。そして「ヤマタノオロチ」の本質とは、(現在の日本からは殆ど観測できないが)南天に輝く「うみへび座(海蛇座)」のことであり、その海蛇座のイメージである蛇体の尻尾に輝く星座が「南十字星」という見立てとなる。その「南十字星」を模した物実が「三種の神器」の「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」・・・後に「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」といわれる・・・という観方があり、八幡系の製鉄の民ともいわれる古代豪族「秦氏」の卓越した製鉄技術の粋は、鍛え抜かれ研磨された「御剣」であろうから、ここはやはり「ヤマタノオロチ」の「ヤマタ」と「ヤハタ(八幡)」との、発音の類似性に思いを馳せてみたいところである。・・・もしかすると、既に北九州の「八幡」にトグロを巻いていた「ヤマタノオロチ」は浄化され、昇華した「八大龍王」となって飛翔し、三種の神器の「御剣」と一体化しているのかもしれない・・・。ここで浮かぶのは、かつてブログでよく使っていたキーワードの・・・「八九(破竹)」の勢いで「十(自由)」の世界へ・・・であった。その文言の浮かびから今の私は、「八」の世界とは「一から八まで」の「イザナキ」の「キ」が象徴する「北」の「北辰」を中心としたこれまでの世界観であって、それが現今の産みの苦しみの「九」の世界を潜り抜けて、そして「イザナミ」の「ミ」が象徴する「南」は「南十字星」の、完成された「十(自由)」たる世界観へ、急速に向かう気配を感じるところである。さて本日の画像は、その展望が新日本三大夜景のひとつとされる皿倉山は山頂の展望台から、西方の「帆柱山(ほばしらやま)」方面を撮影したものだ。この写真中央部の秀麗で剣先のような峰を持つ山が「帆柱山(488m)」である。自分という意識が乗る肉体という宝船に、風を読んで方向性を決める帆柱を立てて、いよいよ「北」から「南」に梶を切る転機が到来したのでは・・・などと、そのような感覚を抱き始めた今日この頃である。

2013年02月01日

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 特別編:寒さを乗り切る、足元からの…

- (2025-11-17 00:38:29)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 上原亜衣が明かすセクシー業界のナイ…

- (2025-11-17 02:00:05)

-