2015年09月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

幸せなことですね

福山雅治結婚 “最後の砦”だった… 西島秀俊、向井理に続き全女子ショック再来 「先生、福山さん、結婚したなぁ〜」 「福山結婚って聴いて まず先生の顔浮かんだわぁ。 って、思ったらママも同じこと言ってた。」 「福山さん、結婚してショック?」 「なんで?先生は男ですよ〜」 「いや、なんとなく、」 今日は来る生徒さんに次々と 声をかけられました。 今日は、授業まで作業してたので 生徒さんから聴いて初めて知ったんですが 吹石さんとお付き合いしてるらしいというのは 何度か目にしてたので、そうかなというのと 福山さんの最近の楽曲が家族や父、10年先の未来を テーマとするものだったり ここ最近、福山さんがラジオでときおり 家族の話題をすることが多くなったので 彼の心情の表れかなと思ってました。 どんな50歳でいたいかという問いに 楽しそうな人でありたいと語ってましたが そうなるような気がするなと思いました。 年末の感謝祭の申し込み前に発表するというのも 彼の優しさのようにも感じました。

2015年09月28日

コメント(0)

-

イマドキの小学生(4)

先週末から今週末にかけては近所のお祭りがあったりして 生徒さんたちが、週末をワクワクしていました。 そして、行事が多いときもそうなんですが こんな感じなときもよくあるのが 宿題についてのやりとりです。 そう、「忙しいから、宿題少なめにして。」というもの。 こんなときほど、宿題をなんでするのかお話するチャンスと思い 機会を見つけてできるだけお話するようにしています。 「宿題、なんで出すと思う?」 「わからん。出さんと、お母さんから言われるから?」 「あぁ、宿題やったん?って、言われたりもするからね。 宿題を出すのは、今日やった大事なことを忘れてしまうから。 人は必要のないことは、脳に負担をかけないために 忘れるように出来ているんだよ。 たまに、教えてると、 分からんかったから、できへんかったという子がいたりするけど いつやったの?と聴くと、今日来る前にというのがほとんどで 1週間前にやったことだから、そりゃ覚えてないのも無理ないよね。 だから、習ったことは、48時間以内、 せめて72時間以内にもう一度しないと忘れるんだよ。 もう一度して思い出してもらうために宿題にしてるんだ。 じゃあ、どこをどこまで宿題にする?ここまで?」 と少しだけ多めに提示して、 これくらいだろうという量を 本人に選択もらうようにしています。 先日も小学生の男の子が 「宿題を減らしてほしい」と話してたんですが 「土日はお祭りだから、72時間までというと 宿題やれるのは、土曜の朝までだから。。。」 と考えてくれていて、嬉しく感じました。 以下は、このところ書いてる陰山先生の ツイッターのまとめです。 子どもが学力低下する基本的な理由は忘れること。しかし、学校というところは不思議にこれに無頓着。 だから、それにつられて子どもも復習を軽く考える。 私は絶対許さない。 何ヵ月経とうが、前の学年のことだろうが、 思い出させ、忘れさせない。 絶対忘れさせないというと厳しいように思うが、実は簡単なこと。 一度やったプリントを忘れたころにやらせる。 大切なのは、五回くらい繰り返すこと。 同じプリントなので、教師も子どもも楽。 みんなそんな簡単なことはダメと思う。 実はこの効果がすごい

2015年09月27日

コメント(0)

-

イマドキの小学生(3)

■タオルを絞ることができない小学生が増加している背景とは (週刊女性PRIME - 09月24日 17:40) そんなこともできないの?と思っても 体験、経験したことがないとできないものだし 反対に、体験経験していないと そのうちできるようにもならないということですよね。 さて、少し前に、高校生のお姉さんが 小学生の妹さんのことで。。。と書いたことがありましたが 昨日、またそんなお話になりました。 「自分が勉強するときに、一緒にしてて 漢字のやり直しや計算のやり直しをするんだけど 時おりすごく嫌がって、やってくれないんです。」 「どうやってるの?」 「テストで間違った漢字を4回書いたり 計算でひっかかるところをもう一度したり。。。」 「そりゃ、やりたくないよね。。。 自分がされたと思ったら、どう? できてないでしょ。できてないでしょ。 って、言われているようなものだから。 それやって、何か得することはある?」 「できないのができるだけだけど じゃぁ、どうすればいいん?」 「人って、やって得すること お得感があるとき、やってみようかなと思うでしょう。 漢字は、よく見て、1回書いて 覚えてたら、それでいいわけで 覚えてなかったら、また聞いたらいいんだよ。 4回書いてって、言われるから書いてるだけで 書いてる字が、雑になってたりしない? 学校で漢字ノートにというのは それはしなきゃいけないけれど、 丁寧に書いてたら、それを褒めたり 明日しそうな漢字を先にちょっと覚えてみたり それを学校でやってくれたら、お得感ってでてくるでしょ? 教室は、時間制でやってるから 早く終わったら申し訳ない部分もあったりするけど それでも、『ここまでやって、正解だったら終わり』というと そんな集中力どこにあったの? そんなスピード出るの?というくらいみんな速いものだよ。 教室じゃないから、 やることできたら、終わっていいと思うんだ。」 そんな話をしました。 この「サッとできる」感覚を自分のものにしたら これは、宝物ですよね。 以下は、昨日書いた陰山先生のtwitterの続きのまとめです。 効果的な反復学習は、 目標と目的をはっきりさせることが大切だ。 別の表現だと、ゴールを決めて始める。 これがないとずっと単調なことを強制されるようで いずれ燃え尽きる。 ゴールがはっきりすると、前半は試行錯誤だが コツがわかり、さらにゴールが見えると 俄然やる気と勢いが出てくる。このゴールを見つけ勢いがでてきたとき 子どもはかつてなく伸び、 さらに子どもはそれを自覚する。 そして、反復学習の辛さが喜びに変わり、 自主的に努力を始める。 だから、反復学習がうまくいくには 前半の試行錯誤をサポートするために、 目標が適切であること 効率性を高めることなどが大切。 高学力の子というのは、 難しいことをじっくりやるというより 基本的なことをサッとこなしている。 そして、多くの時間をまずは読書、 あとは好きなことに集中して楽しんでいる。 この効率を高めるというのは、 小学校の高学年で特に大切。 なぜなら、中学校の教材は小学校の3倍くらいあるから。 一から十まで丁寧に学習していれば、 中学の学習負担は大きくなりすぎ、時に燃え尽きる。 小学校の高学年でも結構な量なので その間に効率的な学習のコツをつかませておきたい。 その点で、私はお得感を第一に考えてきた、 ちょっとやっただけで、すごくわかったようになる。

2015年09月25日

コメント(0)

-

「サッとできる子」

このところ、百マス計算で有名な陰山先生が子どもを「サッとできる」子に育てることの大切さをtwitterでつぶやいていて、大きな反響を呼んでいました。一つは、子どもをサッとできない子にしてしまうやりがちな最も多いミスとして思いつきで子どもに続けざまに二つ以上の指示をすること。例えば、朝、顔洗ってきなさいと指示を出し、洗面所に向かう子どもに向かって、「時間割は合わせたの?」と尋ねる。「まだ」と答えると、殺し文句「早くしなさい。」と言ってしまう。これで、サッとできなくなってしまう。もう一つは、子どもがサッとしたときのこちらの反応の仕方で「サッとできない子」にしてしまう話でサッと宿題をした子は、嬉しくて「できたっ。」と言って、親に見せにくる。しかしその瞬間、親はほぼ間違いなく、言ってはいけないことを言ってしまう。「そんなに速くできたのなら、 余った時間にもう一枚プリントやったら!」それを聞いて子どもは15分でできる宿題を30分かけるようになる。そして、宿題が嫌いな子になっていく。そんな風に書かれていました。一定の枚数(問題量)を一定の時間で、解き上げることで自己最速のスピードを体感し一気に出来た体験で達成感と自信をつけていくこのサクサク感、スピード感が楽しさや喜びにつながりまたやりたいという気持ちを生むと感じていたのところだったので、自分の考えを見直し整理するきっかけになるお話でした。

2015年09月24日

コメント(0)

-

連休最終日

「先生、最終日スケジュール空いてたら できたら、教室開けてほしいなぁ。 」 高校生のリクエストがきっかけで 連休最終日の今日は、朝から振替授業しています。 午前中勉強して お墓参りの帰りに寄ったご両親と お昼を食べに出ていた生徒さんが 妹さんとともに寄ってくれて 「これ、お母さんから教室のみんなで~って。」と ふわっふわのフロマージュ持ってきてくれて さっき、みんなで休憩時間に頂きました。 連休からの仕切り直しって なかなか調子の出てこないときだからこそ ちょっと頑張ったときに こういう甘いものがあると、また元気が出てきますよね。 みんな次の模試、定期テストに向けてと 午前、午後と一日通してとそれぞれのペースで 頑張ってくれていました。 美味しいケーキ、ありがとうございました。

2015年09月23日

コメント(0)

-

毎日のちょっと

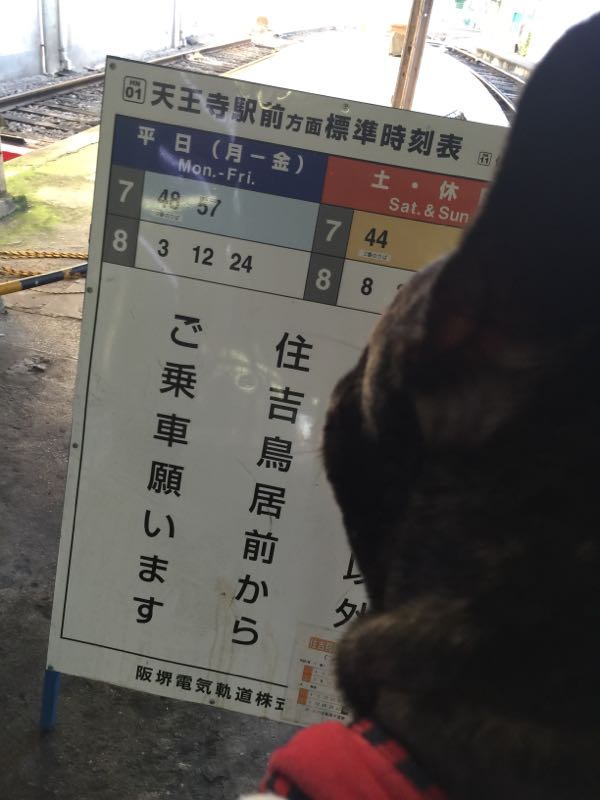

ラジオで、日本一終電の早い電車が もうすぐ廃線になると聞いて 近所なんだけど一度も立ち寄ったことないから 今朝、ポルンと公園への散歩の帰り道に寄ってきました。 この電車、全長200メートルほどの支線なんですが 終電が8時半なんです。 8時半は早いけど、あり得ると思うと思うんですが 朝の8時半なんです。 まぁ、すぐ近くにもう一つの駅があるんで なくなっても問題ないんですが 屋根付きで濡れずにすぐ乗れるか ちょっと歩くかは毎日のことだと違ったりもしますよね。 毎日のちょっとしたことを見直すって 当たり前のことだから気付かないけど 見直して見るのは大事かも?と 久々の公園散歩に興奮するポルンに 引っ張られながら思いました。

2015年09月19日

コメント(0)

-

「ご褒美で学力を上げる?」最良の方法とは

「次のテストで400点(450点)取ったら…○○やねん。」「次のテストで○点取れたら、○○買ってもらえんねん。」教室で子供たちと話しているとこんなお話を聞くことがあります。お子さんの奮起を促し、期待を込めてそういうお話になるんだろうなぁって思うんですが脳科学や無意識の勉強をすると、これ、裏メッセージで「いま、頑張ってないよね。 ちゃんとしなさい。しっかりしなさい。」とも伝えていると知るようになり懇談などで、お話できそうなときにはできるだけお話させて頂くようにしています。でも、頑張ってもらいたいし、より良くなってほしいし嬉しいときには、ご褒美あげたくなるのが心情ですよね。そんなとき、褒めると似てるんですが「「よくやったね」とねぎらって頂けたら…」とお願いしています。できてないから、できたらと苦痛から解放されるイメージではなくやることしていたら、なんとなくいいことがあるいいことがいい気分を呼ぶ、そんな感じでと。この時期は、夏休み頑張った成果が出てきたり課題や模試の結果が出てきたりするときですよね。どんな状態、状況であってもこちらからみたら、もっとという点があってもよ~く探していくと、その子、その子で、その子なりに、頑張ったところは、必ずあるのでそこをねぎらって、本格的な秋への原動力にしてもらえたらと思います。堺市は9月に市の最後の総体があることもあって今日で、やっと全員の課題テスト、模試が終わったんですがこれ書きながら、僕も生徒さんへの労いの言葉大切にしようと気づきなおすことができました。下のコラム読んだら、経済学的にも同じかぁと嬉しくなりました。(以下、コラムの抜粋です)「ご褒美で学力を上げる」最良の方法とは?経済学からみる子供の教育法■「今勉強しておくのがあなたのため」は経済学的には正しいおそらく多くのご両親が口にしたことがあるはずのこの言葉は経済学的にも正しいことが明らかになっています。子どものころにちゃんと勉強しておくことは、将来の収入を高めることにつながるのです。経済学には、【教育の収益率】という概念があるようで実際、教育投資への収益率は株や債券などの金融資産への投資と比べても高いことが多くの研究で明らかになっているとのことです。子どものころの教育は、とても大事だということがデータで証明されているのですね。■勉強させるためにご褒美で釣るのは良いことか?経済学的な観点から言うと、実はご褒美で釣ることは良いこととされているようです。つまり、子どもの学力が上がったというデータが得られているというのです。ただし、そのご褒美の設定の仕方によっては効果がないこともあるといいます。どういったご褒美の設定がいいのでしょうか。ご褒美の設定には、「テストで良い点を取ったらご褒美をあげる」というアウトプット型と例えば「本を一冊読んだらご褒美をあげる」というインプット型があるのですが子どもの成績を上げたかったら、なんとインプット型が良いというのです。数あるインプットの中でも、本を読むごとにご褒美を与えられた子どもたちの学力の上昇は顕著でした。一方で、アウトプットにご褒美を与えられた子どもたちの学力は意外にも、全く改善されませんでした。というように、「ご褒美をあげることで学力は上がりもするし、変わらない場合もある」ということがデータからハッキリするというのです。経験に基づいた教育論としては、「ご褒美で子どもを釣るのは良くない!」と言いがちではないかと思いますが、データでみると実はそれが違う、ということです。こうした客観的なデータを取り入れて、ぜひ子どもの能力を飛躍的に伸ばしてあげてください。この時期は、夏休み頑張った成果が出てきたり課題や模試の結果が出てきたりするときですよね。どんな状態、状況であってもこちらからみたら、もっとという点があってもよ~く探していくと、その子、その子で、その子なりに、頑張ったところは、必ずあるのでそこをねぎらって、本格的な秋への原動力にしてもらえたらと思います。堺市は9月に市の最後の総体があることもあって今日で、やっと全員の課題テスト、模試が終わったんですがこれ書きながら、僕も生徒さんへの労いの言葉大切にしようと気づきなおすことができました。下のコラム読んだら、経済学的にも同じかぁと嬉しくなりました。(以下、コラムの抜粋です)「ご褒美で学力を上げる」最良の方法とは?経済学からみる子供の教育法■「今勉強しておくのがあなたのため」は経済学的には正しいおそらく多くのご両親が口にしたことがあるはずのこの言葉は経済学的にも正しいことが明らかになっています。子どものころにちゃんと勉強しておくことは、将来の収入を高めることにつながるのです。経済学には、【教育の収益率】という概念があるようで実際、教育投資への収益率は株や債券などの金融資産への投資と比べても高いことが多くの研究で明らかになっているとのことです。子どものころの教育は、とても大事だということがデータで証明されているのですね。■勉強させるためにご褒美で釣るのは良いことか?経済学的な観点から言うと、実はご褒美で釣ることは良いこととされているようです。つまり、子どもの学力が上がったというデータが得られているというのです。ただし、そのご褒美の設定の仕方によっては効果がないこともあるといいます。どういったご褒美の設定がいいのでしょうか。ご褒美の設定には、「テストで良い点を取ったらご褒美をあげる」というアウトプット型と例えば「本を一冊読んだらご褒美をあげる」というインプット型があるのですが子どもの成績を上げたかったら、なんとインプット型が良いというのです。数あるインプットの中でも、本を読むごとにご褒美を与えられた子どもたちの学力の上昇は顕著でした。一方で、アウトプットにご褒美を与えられた子どもたちの学力は意外にも、全く改善されませんでした。というように、「ご褒美をあげることで学力は上がりもするし、変わらない場合もある」ということがデータからハッキリするというのです。経験に基づいた教育論としては、「ご褒美で子どもを釣るのは良くない!」と言いがちではないかと思いますが、データでみると実はそれが違う、ということです。こうした客観的なデータを取り入れて、ぜひ子どもの能力を飛躍的に伸ばしてあげてください。

2015年09月18日

コメント(0)

-

イマドキの小学生(2)

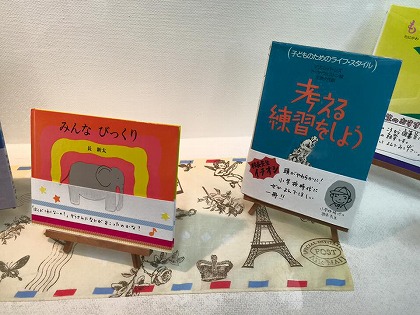

「先生、私は、どんなことをしてあげたらいい?」高校生のお姉さんが小学生の妹さんのことを思ってそんな風に聞いてきました。「じゃぁ、2つだけあるんだけど。。。 お父さんやお母さんに協力してもらって 次の連休とか10月のお休みとかに 京都か奈良の寺院に連れてってあげてほしいんだ。 法隆寺とか金閣寺とか たくさんじゃなくて1か所でいいから。 大阪城でもいいし、姫路城でもいいし 近場なら、大仙古墳でもいいんだけど これから歴史で習うであろう場所とか 地理でする淀川の河川敷でもいいから 行ったことある場所を習えば そこから、興味って湧いてくるものだから。」「もう一つは?」「もう一つは、月に一回でいいから 一緒に図書館に行って ○○ちゃんが、本を借りてきてほしいんだ。 何か借りなさいとか本を読みなさいではなく 『図書館行くからついてきてくれる?』って。 で、『何か、一冊借りてみる?』 って、誘ってあげてほしい。 中学でも高校でも、そして大学でも 勉強って、話を聞いたり実習するけど 実はその大半は、本や文章から読み取ったり そこからレポートや論文にまとめることだから 簡単な本から始めて、 本に親しんでることは大きな財産になるんだよ」そんな話をすることができました。学年によってもその状況によっても違ってきたりはするんですが「だって、本読まんもん。」というお子さん年々増えてるなぁと感じますし本格的に受験勉強を始めていくと、応用力が育ってこないため頑張ってるのに、なかなか伸びてこないという現象も見かけたりもします。下のコラムの『ポイントになるのは小さいころから本に触れさせること』その言葉を見つけて昨日のやりとりの背中を押してもらったようでした。写真は、先日行った区民図書館の玄関にあった展示です。いい本をチョイスしてますよね。。。(コラムの抜粋です)■ユダヤ人の家庭は本が溢れているユダヤ人の国際弁護士アンドリュー・J・サターさんの『「与える」より「引き出す」! ユダヤ式「天才」教育のレシピ』という本を読んで「本を読むことの大切さ」を実感したのでかなり以前から意識的に多くやっていました。ユダヤ人は世界で1300万人とむちゃくちゃ少ないのに、なぜ世界的に起業家やノーベル賞受賞者が多く、世界の金融界やビジネス界を牛耳っていると言われているほどに、天才が多いのか? どういう教育をしているのか?といったことがこの本には書かれています。ポイントとなるのは、小さい頃から本に触れさせる環境だというのです。とはいえ、本を強制的に読ませる必要や、読むことを働きかける必要は全くなく、とにかく家中に本を溢れさせておくだけ。ただし、親自身も読書を楽しむことが大切だと書かれています。■ユダヤ人は「頭」に投資する歴史的に迫害を受けてきたユダヤ人は、自分の頭こそが最も頼れるものだと信じており、そこに最も投資をする、つまり教育への投資を非常に重視しています。ただし、ここで面白いのは、それが決して詰め込み教育ではない、ということです。日本で、「教育に投資をする」というと、つい詰め込み教育を連想してしまいがちですが、彼らは違います。彼らの教育は、「子どもの持っているものを引き出す」ということに重きが置かれており、Education(教育)の語源となったラテン語の「エデュカーレ」(引き出す)ということを重視しているのです。元来、Educationは「引き出す」という意味だったというのです。一般的な教育は「与える・強制する・教える」ものだが、ユダヤ式家庭教育は「子供の力を引き出す」ものである、ということです。その「引き出す」方法として、家中に本を溢れさせておいて、興味をもったことを、いつでもどこでも勝手に読めるようにしておくあるいは何かあった時に、すぐに調べられるようにしておく。家が図書館状態になっていることが、ユダヤ人に共通する家庭環境のようです。また親が本を読む姿を見せる、というのも大きなポイントになるというのです。■教えるのは「学ぶことは楽しい」ということだけただし、こうした「引き出す」ことに重きを置いている教育方針の中で、唯一教えることがある、と言います。それは、「一番大事なのは、学ぶのは楽しいことだと教えること」だというのです。一度、学ぶことは楽しい、と感じた子どもは放っておいても好きなことを見つけて、どんどんそこにのめり込むようになるのだ、ということです。そうした世界に、一番手っ取り早く身近に触れることができるのが本の世界なのです。だからありとあらゆる本を、氾濫させておくのでしょう。これがユダヤ人が歴史的に成功者が多い秘訣だというのです。

2015年09月17日

コメント(0)

-

人生を左右する「インターネットの検索力」

授業を始めようと準備していると英文をスマホのカメラで撮ってる子がいて「なにしてるの?」と聞くと少し顔を赤らめて、見つかっちゃったみたいなちょっと恥ずかそうな表情で「単語の訳を調べていて。。。」って教えてくれました。「そんな便利なものがあるんだ。 先生にも、どんな風に使うか教えてくれる」って言うとほっとした表情で「Googleの翻訳アプリで。。。」と教えてくれました。で、授業を始めていくと。。。「『bark』って、なに?」尋ねると「『bark』は『樹皮』?」と答えてくれたのですが犬を写真に撮るときの構図について書かれた文章ではその日本語訳では合わないんですね。「それは、名詞の『bark』でこの文章では 主語の次に書かれてるから動詞の『bark』で」と紙の辞書を開いて渡すと「動詞は『吠える』なんだぁ」って、訳してくれて「翻訳ソフトは便利なんだけど 上手に使いこなすには 品詞と前後関係を考えるといいんだよ。」というと『realize』が「実現する」と出ていたのは紙の辞書で引きなおして「~と理解する」と直し次のページは、また、写真に撮っていました(笑)昨日のマッチとパソコンの話とつながるようですが便利だと魅力的に感じるものを使ってはいけないと禁止するのではなくどうすると使いこなせるのかの方向に向かわせる封じこめるのではなくコントロールすること自分の心の動きを向かい合って掴み自分の力にすること彼女とのやりとりのおかげで気づくことができました。写真は、今朝の散歩で、大きな犬にはビビってるくせに自分より小さい犬には、吠えてるから「調子乗って、まだまだだなぁ。」って話したうちのです。「15歳の少年が、Google検索とWikipediaを駆使し、 難病のガンを早期発見する画期的な方法を発明した」という記事の話有名なお話なのでご存知の方も多いと思いますが“Through the Internet, anything is possible.”「ネットがすべてを可能にします」 そして彼は最後にこう締めくくります。「ネットはふざけた写真をアップすること以外にも、 もっと別の使い方がある。 そしてそれは、世界を変えていけるかもしれないと気付いたんだ」この言葉は、素晴らしいですね。

2015年09月15日

コメント(0)

-

イマドキの小学生(1)

小学生、82%がマッチ使えず(記事)このニュース、すごくバイアスがかかっているように感じたので象印さんは何を調査して、どう分析したのか調査を読んでみるとその分析結果は、ニュースから感じたものとは違って確かにそうなんだよなぁという感じるものでした。マッチで火をつけるのも、マッチで火をつける場面がないだけなんですよね。ママパパが子どもの頃は、まだまだ庭でたき火をしたりしてましたがいまそれをすれば、通報されたりするわけでパソコンが20年前よりできるのはそれだけ触れる機会が多いからですよね。そして、この現象は多くのママがうちだけではなく、平均的だと思うと感じその「できない原因」も「体験する機会が少ないから」と考えていると十分にその理由も感じておられるんだなぁと。9月も半ばを過ぎて夏休み末にやったテストや模試の結果なども返ってきて応用力の育て方について「この体験する機会」をテーマで書こうかなと思ったところでした。長くなったので、改めて書いてみようと思います。いつものパターンになってしまい、すみません(^^;象印の『イマドキ小学生の生活体験に関する調査』● 包丁でリンゴの皮をむくことが 「できる」10.1% 「できない」22.0% 「やらせたことがない」68.0%20年前 「できる」36.3% 「できない」29.0% 「やらせたことがない」34.7%)● 缶切りで缶詰を開けることができる 「できる」20.7% 「できない」19.5% 「やらせたことがない」59.8%20年前 「できる」50.7% 「できない」23.3% 「やらせたことがない」26.0%)● マッチで火をつけることができる 「できる」18.1% 「できない」13.1% 「やらせたことがない」68.8%20年前 「できる」58.9% 「できない」15.4% 「やらせたことがない」25.8%)● 子どものこうした状況に、母親は・よそのお子さんと比べると、6割が「平均的だと思う」・4割の母親は「そのうちできるようになる」と思っている・できない原因は、「体験する機会が少ないから」と考える母親がトップで約3割●「外でよく遊ぶ」小学生は、前回より12.2ポイント増の79.7%●「パソコンの操作ができる」は、 20年前(29.1%)の約2.7倍の 78.9%に

2015年09月14日

コメント(0)

-

やる気スイッチ

「ぜんぜん、やる気でないんだけど。」「ほんと、疲れてんねん。眠いねん。」この時期、教室にくるお子さんたちからそんな声を聴くことがあります。運動会だったり、文化祭だったり合唱コンクールへの練習だったり秋のこの時期は、何かと行事が多い上に学校も勉強が本格的にスタートするので少々お疲れモードになるようで。。。で、怒るわけでもなく檄を飛ばす訳でもないこの環境は普段、しっかりとかちゃんととか言われて頑張ってるお子さんたちにとってはちょっと心許す場でもあるというか抜けてしまう場であるというかそんなときもあったりします(^^;そして、皆さんとっても頭が回るのでそういいながら、心のなかで『今日の授業はゆっくり目に…』とか『今日の宿題は少なめに。。。』と上手に交渉してもいるようなんです。その交渉を上手に交わしながら下がってるエネルギーを上げて火をつけエンジンを回すということをしてるんですが今週もそんなお子さんが何人かいて「やる気ないは、禁止! その言葉、伝染するから。 その言葉が、自分のエネルギー下げるだけでなく 周りの人のエネルギーまで吸い取っちゃうから。」と言ってみたり「やる気スイッチ、押してあげよう。」って、言ってました。ついつい、なんでしっかりしないんだろうとかちゃんとしないんだろうと、カツ!!と大きな声でしっかりさせようとしたくなりますしそれができてる学校の先生のお話などをお聞きするとすごいなぁとも思ったりもするんですが「先生は、そういうキャラちゃうから」と言われるのでこれは、無理なんだろうと思ったりちょっとダラダラしちゃうご本人もやることは、十分に分かっているだろうし意識さえ変われば、やることはするんですよね。そして、好きでどんどんやるとはいかないまでも嫌々するのではなく、淡々とできたりできれば、問題に取り組んだり分かったりして知的好奇心をくすぐられ、心を満たしていくそんな体験をたくさん積んでくれたらなって思います。それにしても、電化製品のつまみのようなカチッと回すやる気スイッチ、あったらなぁと思ったりひょんなことから、スイッチに当たってちょっと得意げな、いい表情を見せてくれる、あの瞬間は嬉しいなぁとも思ったりしています。

2015年09月10日

コメント(0)

-

記憶の回路を育てる(12)

今朝のめざましテレビの紙兎ロペ中国からやってきたパンダ兄妹の「日本語が難しい」という悩みに「マジっすか?、そうっすね!、ヤバイっすね が使えれば、日本語はなんとかなる! よくわかんないときはカワイイって、言ってたらいい。」そんな風に答えていたんですがシュールに最近をよく表してるなぁって感じました。ここまで、言葉少なではないですが年々、前はここまで言葉を知らなかったかな?と感じるくらい子どもたちの語彙が少なくなってきてるなぁと感じています。そして、授業をしてて思うのはこの語彙量と、記憶力、学力と相関関係がありまた、現在の学力がというだけでなく本格的に勉強し始めた時の学力の伸びにも関係があるようです。 これが感じていながらなかなか言葉にならなかったということなんですが学習って、実験や体験もしますが、その多くが科目に関わりなく、本やテキストからの文字情報からの習得なのです。そして、対象に興味を持つことが最も重要で記憶力アップにつながるのですが幼小のころに本をよく読んだり文字を書いたりしている子はインプット能力が育っていくので記憶力が良いですがそういった経験を経ていない場合は、論理力、記憶力が育ってきていないようです。そして、育っていないお子さんも、それぞれに成長差はありますが記憶をしていけば、筋肉がついてくるように育ってくるようです。ですが、やはり脳が柔らかく、学習体験が固定化する前の小学6年生まで、遅くとも中学2年生くらいまでの時期に本を読んで自分がいる世界以外の世界の言葉を知ったり絵画や書道でイメージ力を鍛えたり歴史や地理の用語を覚えたり、計算力を身に着けたりして記憶力を積む体験・経験をしてもらえたらと思います。

2015年09月08日

コメント(0)

-

記憶の回路を育てる(11)

「子どもの励み」になる真の言葉とは(コラム)励みになったり、元気になったりする言葉がかけていけたら互いにいい関係が、築けていけますよね。そして、それには、心のゆとりが必要ですよね。秋は行事やイベントが多いときだからそこに至るまでの過程や、やりあげた成果を褒めていく絶好の機会ですよね。褒めるって、嬉しいと表現すると同時にそもそもは、その行為へのプラスの評価だから工夫や小さな努力を見つけて「それ、すごいね。」って言えていけたらそんな風に思いました。そして、褒めるって、褒めることによって何を相手に記憶させたいかですよね。この夏、生徒さんと学習に取り組みながら記憶の回路を育てることって大切だなぁというかその回路ができているお子さんは宝物だなぁと感じていました。感じていることをどう言葉にすればいいのかそんなことを考えながら過ごしていたらあれよあれよという間に9月になってしまったのですが改めてまとめてみたいと思います(笑)(以下、コラムです)褒めることのメリットは相手を前向きにするという点なのに、褒めすぎは、かえって相手をダメにするおそれがあるいくら『褒めることが大事』といっても何でもかんでも褒めちぎっていては、相手が「褒められたいから何かする」と考えるようになってしまうから。では、何かできるようになった場合、褒めたいと思った場合こちらは、どのように反応すればいいのでしょうか?褒められる側が本当に嬉しいのは、褒められることよりも『認めてもらう、共感してもらうこと』なので具体的には、何かできるようになったときは、「できたね」「よかったね」と声をかけてあげること。大げさに褒めるよりも、これで十分なのです。

2015年09月07日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…

- (2025-11-17 06:15:32)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- 半額!!

- (2025-11-20 20:58:53)

-

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026冬福袋】【mezzo piano】【Aセ…

- (2025-11-20 07:59:40)

-