2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2010年04月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

ラフォルジュルネ 前夜祭

いままで一度も前夜祭というのを意識したことがなかったのですが、夕方ふらりと東京国際フォーラムAへ。当日券はそこそこあり、雰囲気を味わえればよしという感じでいました。冒頭、ポーランドの故カチンスキ大統領の追悼セレモニーがありました。4月10日の航空機事故で亡くなられてまだ日がそれほどたっていないのですが、ショパン2010プロジェクトの名誉総裁でもあり、関係者のショックの大きさが伝わりました。ラフォルジュルネもその一環のイベントなのだそうです。●黙とうのあと、ショパン(ヘルツィン編曲) 葬送行進曲(オーケストラ版)ショパン 夜想曲 嬰ハ短調 遺作 「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」 小山実雅恵(ピアノ)****そのあと、ようやく普通の前夜祭の雰囲気に変わっていきました。ラフォルジュルネのアートディレクターをしているルネ・マルタン氏のあいさつ。ピアノが主体の作曲家をテーマにすること自体、クレイジーではという指摘もあったそうなのですが、ショパンがディレクターだったらという観点で企画したとのこと。ショパンの作品だけでは全部演奏しても22時間足らずで、作品の数そのものも少ないなか、同時代にかかわったロマン派の作曲家、ショパンが影響を与えたバッハ、ヘンデルの作品。ショパンが実際に聴いたロッシーニのオペラとかも加えることなど、ユニークな企画を紹介してくださいました。ショパン自身が日ごろ耳にした民族音楽も無料のコンサートのなかでどんどん取り入れるとか、これも楽しみな感じがします。メンデルスゾーンはパリにいるショパンのもとへ3度も訪れたということも紹介され、この日の前夜祭はメンデルスゾーン14歳の作品とショパン18歳の作品と若いときのものがプログラムに入ったコンサートでした。コンサートを比較的聴いているなかでも、めったにない演目で、ルネ・マルタン氏の意図も感じてしまいました。<前夜祭プログラム>ポーランドの民族音楽メンデルスゾーン 八重奏曲 変ホ長調 op.20より 第1楽章・第4楽章 東京交響楽団のメンバー (ヴァイオリン4、ヴィオラ2、チェロ2)(曲の雰囲気だけでも・・・第1楽章)http://www.youtube.com/watch?v=6K3W2DeNkoQ (前半10分)http://www.youtube.com/watch?v=LXvdqZi3Iwo&NR=1 (後半5分)ショパン 演奏会用ロンド ヘ長調 op.14「クラコヴィアク」 マルチン・コジャク(ピアノ) シンフォニア・ヴァルソヴィア ゲオルグ・チチナゼ(指揮)(曲の雰囲気だけでも・・・)http://www.youtube.com/watch?v=oyclDnE1Qh0 (前半8分)http://www.youtube.com/watch?v=xg71AQpIiXo&NR=1 (後半6分)

April 30, 2010

コメント(2)

-

チーバくんのキャラクターに感動しました。

東京都のおとなりにある千葉県で、ふと目にした千葉国体2010ポスターとかキャラクターの紹介を見て感動してしまいました。 千葉国体2010 そのキャラクターで 「チーバくん」 というそうなのですが、どうゆう由来でこうなったのかといろいろ見て行くと、とても面白いことがたくさんわかりました。千葉県の地図と横にしたキャラクターを重ね合わせた絵を見て納得。このコラボレーションの世界にうまいなあとつくづく思いました。チーバくんのプロフィールも紹介されていました。「千葉県に住む不思議ないきもの。好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦するのが大好き。未知のものに立ち向かうときほど勇気と情熱がわき、からだが赤く輝く。食いしん坊でいたずら好きな面も。」架空のものであれ、ちょっと共感してしまいました。●誰がこれを制作されたのだろうと、調べていると、坂崎千春(さかざきちはる)さんという方。なんだかほのぼのとした感じがして、うれしくなりました。●千葉県の地図を見ていると、乗り降りの多い駅ってどこなのかと思い、これもJR東日本のページから調べてみました。多い順に並べてみると、以下のようになります。(5万人以上の乗降客の駅)2008年のデータです。船橋 136365人(全体では19位)西船橋 125787人(全体では23位)柏 124311人(全体では25位)千葉 107122人(全体では29位)津田沼 103453人(全体では34位)松戸 102062人(全体では36位)舞浜 68768人(全体では62位)市川 58723人(全体では74位)本八幡 58190人(全体では75位)新浦安 55087人(全体では83位)海浜幕張 52795人(全体では87位)稲毛 51076人(全体では89位)(その他気になった駅)稲毛海岸 22831人木更津 14255人 空港第2ビル 4920人銚子 3324人●JR東日本のことを書きましたが、SUICAカードのペンギンのデザインは、チーバくんと同じ方なんだということで、これもいろいろつながっているんだなあと思いました。 ●今日は、GW7連休の2日目、モーツァルトの40番で気に入った演奏に出会って、それを聞いています。以外と名演奏が少ないといわれているこの曲、この指揮者とこの楽団でいつかちゃんと聞いてみたいです。

April 30, 2010

コメント(0)

-

かつてGWに行った、30歳以下の青少年のためのコンサートのこと

過去に行ったコンサートのちらしは、ほとんどコレクションとして残しています。最初のころはそういうこと意識していなかったのですが、1990年前後から、結構残っていたりします。1993年4月に来日したときのポリーニのちらしが出てきました。●マウリツィオ・ポリーニ ピアノリサイタル4月19日(月)・22日(木)7時 東京文化会館シューベルト ソナタ ト長調「幻想」D.894ノーノ 苦悩に満ちながら清朗な波ドビュッシー 6つの練習曲第2集4月27日(火)7時 東京文化会館ベートーヴェン ソナタ イ長調 op.2-2 ソナタ ハ長調 op.2-3 ソナタ 嬰ヘ長調 op.78 ソナタ ヘ短調 op.57 「熱情」S=¥15,000 A=¥12,000 B=¥10,000 C=¥8,0001993年は平成5年、バブル経済が終焉し、世の中下り坂だといわれはじめた時代、この金額が超一級のピアニストのコンサート費用の相場のようでした。そんななか、このちらしの裏面に、しれっと、以下のような案内もありました。<<30歳以下の青少年のためのコンサート>4月30日(金)7時 東京文化会館ベートーヴェン ソナタ イ長調 op.2-2 ソナタ ハ長調 op.2-3 ソナタ 嬰ヘ長調 op.78 ソナタ ヘ短調 op.57 「熱情」入場料:¥6,000目を疑いましたが、良心的なご配慮に、感激してしまいました。私はこの企画に飛びつき、なんとか実現しようと画策しました。当時、関西在住だったのですが、東北の知人の家にGWに旅するという目的もあり、東京で途中下車して、このコンサートを聴けたこと、とてもうれしかったです。まだどれもCDにもなっていない曲で、すっかり聴き入っていました。年齢制限は当時まだクリアしていましたし・・・。コンサートがおわったあと、上野発の夜行列車を公園口で待っていて、ゆでたまごとちくわを食べたことも覚えています。夜の11時ごろ、急行「八甲田」という常磐線経由で盛岡まで行くものがあり、それに乗って岩手県へ初めて行きました。4月の終わりに、盛岡で桜が見れたことも、よかったです。17年前の楽しいGWの出来事の紹介になりましたが、今も楽しんでいる内容はそれほど変わっていないように思います。今日は、久しぶりにテレーゼ聴いています。●(ご参考)1993年-1994年に行ったコンサートちらしから、チケット料金 ラベック姉妹 A席6,000円(シンフォニーホール) 五嶋みどり A席7,000円(シンフォニーホール) メトロポリタンオペラ S席50,000円(NHKホール) アンネ・ゾフィ・ムター S席9,000円(シンフォニーホール) リヒテル A席18,000円(シンフォニーホール)

April 28, 2010

コメント(200)

-

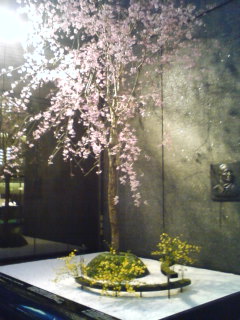

芍薬とグリーン

4月10日のデパートの入り口。 4月26日のデパートの入り口。ここも最近定点観測しています。エスカレータとお花とか枝ぶりがなんだかとても癒されます。老舗の粋な姿を何気なく見れること、とてもうれしいです。こうやってみると、4月のはじめとおわりでは、ずいぶん風景も変わるのだと感じてしまいます。ゴールデンウィーク直前のうきうき感は、この国に生きているからこその感覚。ちょっとのんびりしてみたいです。さっき、男声合唱の素敵な音楽聴きました。ワーグナー「タンホイザー序曲」、たまたま頭に浮かんで探していたのですが、まさかのコーラスに感激しました。この曲、かつてのドラマの「白い巨塔」とかで流れたり、長嶋さんがジャイアンツの監督辞めるときの挨拶のあと流れたり、インパクトのあるものだったりしました。「朝のこない夜はない」とおもうとき、なぜか聴いてみたくなるのです。

April 27, 2010

コメント(0)

-

ラフォルジュルネ プレイバックと自分なりの楽しみ方

2006年以降、GWは東京にとどまっているのは、このイベントがあったからというのも正直なところです。イベント中10個ほどコンサートを聴いているかといえば、決してそうでもなく、自分なりにこだわりもあるように思えます。昨年は聴きませんでしたが、2006年・2007年・2008年と聴いたピアニストがいて、今年久しぶりに聴く機会がありそうなので、ちょっと思い出してみようと思いました。小菅優さんというピアニストで、20代であれば飛びぬけている人のひとりと思っています。★ラフォルジュルネ2006 モーツァルト ソナタhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200605060000/小菅さん自身ザルツブルク音楽際で演奏されるのと同じもの、朝10時が小菅優さん、夜10時が小山実雅恵さんというスケジュールで時差があるような1日でした。★ラフォルジュルネ2007 グリーグ 抒情小品集http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200705030000/抒情小品集、同じ日に仲道郁代さんと小菅優さんと2つのコンサートを聴きました。プログラム構成が異なり、アプローチも個性があり、ラフォルジュルネならではの楽しみ方だったように思います。★ラフォルジュルネ2008 シューベルト 3つの小品D946-1ほか。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200805020000/同じ曲の聴き比べ。小菅優さんの演奏と、シューベルト国際コンクール優勝した佐藤卓史さん、これもまったく異なる感じでした。★去年の2009年は、ラフォルジュルネでは聴きませんでしたが、ちょうど1年前あたり、水戸で小菅優さんのピアノを聴きました。メンデルスゾーンイヤーならではのアンコールでソロの演奏も。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200904260002/★今年は2010年ショパンイヤーだし、何を弾かれるのだろうと、はじめて彼女の演奏を紀尾井ホールで聴いたときは、ショパンの24の前奏曲がとてもすばらしかったので、やっぱりこれかなあと予想していました。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200506230000/(2005.6.23 小菅優ピアノリサイタルのプログラムとブログ)で、今年のラフォルジュルネのプログラムを見たら、ショパンではなくメンデルスゾーン。無言歌集を数曲と、厳格な変奏曲。すごい度胸をしているとも思いましたが、主催者に媚びることなく、プログラムを組んでいているようにも。とても興味を持ってしまいました。五月に五月のそよ風がまた聴きたくなりましたし、たぶん超越したことになるであろう「厳バリ」も楽しみです。●ラフォルジュルネでたくさんしゃべってくれた2008年で弾かれた曲、シューベルトの3つの小品1番D946-1を聴いてみたくなりました。途中で、作曲家が抹消した箇所があり、ちなみにということでアンコールで弾いてくださいましたが、「作曲家が考えた挙句抹消したのだから、作品として考えた場合、やはり弾くべきでない」と言いきられたこと、とても印象に残っていて、リストの超絶技巧練習曲で有名になったこのピアニストは、本当にシューベルトが好きなのだなあと共感してしまいました。

April 26, 2010

コメント(2)

-

ショパンの曲は1日に何曲弾けるのでしょうか?

今日は昼間にピアノをたくさん聴かせていただいたり、夕方はピアノにまつわる話をたくさん聴かせていただいたり、お天気もよかったこともありましたが、楽しい1日になりました。●GWにラフォルジュルネというショパンを中心とするイベントもありますが、それとは別で興味深いものを見つけました。うわさでは聴いていたのですが、ショパンの作品166曲を全部1日で弾くというもの。実際、自分の自宅にほぼ全集に近い形で持っているショパンのCD,ポリーニ、アシュケナージ、ルービンシュタイン、ペルルミューテル。だいたい7枚か8枚くらいという感覚があり、理屈の上では可能ですが、それにしても・・・という印象です。5月4日 東京オペラシティで、横山幸夫氏が TOKYO FM 開局40周年というイベントで実現するようです。パナソニックpresentsということでスポンサーもついています。http://www.barks.jp/news/?id=1000058921にはたくさん補足説明もあり、プログラムも見つけました。 (以下に引用します)ギネスブックにも載ることになりそうです。「ショパン作曲の出版されているピアノ曲および重要な遺作全166曲を、朝9時から深夜25時までの1日で弾ききる世界初のコンサートとなる。この成功により、横山幸雄はギネスワールドレコーズ社による「Most pieces of music performed by a solo artist in 24 hours」のカテゴリーにおいて、ギネス世界記録に登録されることになる。」●<TOKYO FM開局40周年 ショパン生誕200年記念 パナソニック presents 横山幸雄ショパン・ピアノソロ 全166曲コンサート>2010年5月4日(月・祝) 9時~25時 全12パート4部制@東京オペラシティ出演:横山幸雄<第1部>9:00~12:30《全43曲》・ロンドop.1・4つのマズルカop.6・3つのノクターンop.9・12の練習曲op.10~15分休憩10:00~10:15~・ロンドop.5・5つのマズルカop.7・華麗なる変奏曲op.12・3つのノクターンop.15・ワルツ第一番「華麗なる大円舞曲」op18・スケルツォ第1番op.20~15分休憩11:15~11:30~・ロンドop.16・4つのマズルカop.17・ワルツホ短調遺作・ノクターン遺作op.72-1・ノクターン嬰ハ短調遺作・2つのポロネーズop.26・バラード第1番op.23<第2部>13:00~16:30《全63曲》・2つのワルツop.69・3つのワルツop.70・4つのマズルカop.24・12の練習曲op.25~15分休憩14:00~14:15~・即興曲第1番op.29・幻想即興曲op.66・2つのノクターンop.27・24の前奏曲op.28~15分休憩15:15~15:30~・アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズop.22・4つのマズルカop.67・4つのマズルカop.68・4つのマズルカop.30・スケルツォ第2番op.31<第3部>17:15~20:45《全31曲》・2つのノクターンop.32・4つのマズルカop.33・3つのワルツop.34・ソナタ第2番op.35~15分休憩18:15~18:30~・即興曲第2番op.36・2つのノクターンop.37・バラード第2番op.38・2つのポロネーズop.40・4つのマズルカop.41・3つの新しいエチュード・スケルツォ第3番op.39~15分休憩19:30~19:45~・ワルツ第5番op.42・タランテラop.43・ポロネーズ第5番op.44・前奏曲op.45・演奏会用アレグロop.46・バラード第3番op.47・幻想曲op.49<第4部>21:15~24:45《全29曲》・2つのノクターンop.48・3つのマズルカop.50・即興曲第3番op.51・バラード第4番op.52・ポロネーズ第6番「英雄」op.53・スケルツォ第4番op.54~15分休憩22:15~22:30~・2つのノクターンop.55・3つのマズルカop.56・3つのマズルカop.59・子守歌op.57・ソナタ第3番op.58~15分休憩23:30~23:45~・舟歌op.60・2つのノクターンop.62・3つのマズルカop.63・3つのワルツop.64・ポロネーズ第7番「幻想」op.61●ほぼ作品番号順のようにも見えますが、それぞれの部のおわりが、バラ1、スケ2、幻想曲、幻ポロと、演出上のこともそれなりに考えられている感じもします。一人で全部というところですごいことをされる方だなあと思ってしまいました。(チケットの情報)http://ticket-news.pia.jp/pia/news.do?newsCd=201003020001●かつて、ブーニンが、ショパン没後150年の1999年に4回に分けて全曲演奏会をしたり、東京芸大にステファンスカ先生がいらしたころ2000年に12回に分けて全曲演奏会というのも一部分聴きにいったこともありますが、それとはまた趣きも異なった感じもします。個人的には幻想ポロネーズ1曲、舟歌1曲だけでもいいので、これというリサイタルを聴いてみたいようにも思っています。

April 25, 2010

コメント(2)

-

休日/窮日

「あなたの休日・・・楽しいですか?」という直球で問題提起してくる番組がありました。「たけしのニッポンのミカタ!」というものが昨日の夜に見ていました。先日のam/pmからファミリーマートの買収の裏側を伝えた別の番組も面白かったですが、最近のテレビ東京、話の切っていきかたが、軽妙な語り口でありながら深いものを感じます。「休日でありながら、窮日である。」特に40-50代は。バブル経済を経験しているものとしていないものでは決定的に価値観も異なると。スケジュールをたくさん入れることが一つのステータスでもあった時代、確かにそうだったかもしれません。「空白不安症候群」という専門家の意見もありました。20-30代は、もともと景気のよくない時期しか経験していないから、身の丈にあったことをして冒険しないと。その分工夫した過ごし方をしていると。いろいろな楽しみ方、価値観の共有の仕方は、番組でも紹介されて面白かったです。 ●昔の自分は、確かに番組でも紹介があったように休みの日に何かスケジュールを入れよう入れようとしていたかもしれません。転機となったのは、ピアノを再開する2年ほども前のこと、休みがほとんどなかったような1年があったからなのかもしれません。仕事場にベッドも布団もあるような場所もあり、仮眠している時間以外は全部仕事ということがあり、そのあとの休日は、休むしかありませんでした。というか身体がなにも反応しませんでした。土日もどちらかが出ていて問題が解決するまで家に帰れませんでした。「こんな仕事の仕方をしていたら、あと10年くらいしかたぶん生きられない。」と医者からはっきり言われたこともありました。全部ゼロクリアして、生活改善していくなかで、ピアノを習いに行こうということになり、今に至っているような気がします。「あと10年・・・」というころからはそれ以上の時間がたっているので、それでよかったのだとも思っています。強い意志は頑固なので続いているせいか、ピアノのおけいこは12年目にはいりました。まったくこれといって何もしない日を月に1度はつくろう。引き籠りにならないように、お日さまが出ているあいだは、お散歩でもしよう。ささやかですが、そんな感じでいたりします。●仕事だらけだった当時、深夜に家に戻ってきたとき、シューベルトの3つの小品の2番、こればかり聴いていました。それから、ぽっかり空いた土曜日の朝、音楽の友をぱらぱらと見ていて、彩の国さいたま芸術劇場でコンサートが当時あって、当日券ありますか?といって這うようにして聴きに行ったのが6000円のチケットでのツィメルマンの演奏聴きました。シューベルト20番の終楽章はたいへん勇気づけられました。(97年6月ごろ)(終楽章その1、その2)。今じゃありえない話ですが、生まれて初めて埼京線に乗った日のこと、よく覚えています。

April 24, 2010

コメント(2)

-

かぞくにかんぱいの再放送

仕事先の人と接待というかお酒を飲む機会があり、深夜帰宅。昨日は夏日のような暑い日でありましたが、雨降りでありコートがないと寒くて歩けず冬日に逆もどり。体調はさすがにいい状態とはいえません。そんななか、テレビをつけたら、家族に乾杯という番組の再放送。4月になって、やたら再放送の多いのにも気付きますが、この時間にこの番組、なんだかほっとさせられるものもあります。ゲストは上野樹里さん、のだめカンタービレの舞台になった福岡県の大川市。天真爛漫なパフォーマンスは、自然で、うれしくなります。のだめカンタービレがテレビドラマがはじまったころ、モーツァルトのきらきら星やっていたとか、シューベルトのソナタに癒されたとか、いろいろなことを思い出しました。テレビドラマ関係者によると、この女優さんのほかに、ピアノを弾くまねをする人(上野さんと同じくらい白い手の人)、ピアノの音源の役、そんななかで収録されたとか。のだめ役のあとは、来年の大河ドラマで徳川2代将軍の正室である江の役をされるとか。淀君ではなく地味な感じがする役をどのように演じられるのかは楽しみです。最近モーツァルトしか聴けない状態がつづいて、シューベルトが聴けないという状態だったのですが、ようやく普通になってきました。メンデルスゾーンの会にこのあいだ行ってよかったとつくづく思いました。一定のテンションを保つのに聴く音楽を変えていて、自分自身で音楽療法をしている感じがして、笑ってしまいます。でも自分のことは自分がいちばんよくわかっていると思っています。ちょっと怖い曲は意識的に遠ざかったのですが、今はシューベルトのソナタ19番を聴いています。

April 22, 2010

コメント(0)

-

ザルツブルク音楽祭2010のピアノのプログラムをながめて

ザルツブルク音楽祭というものを知るようになったのは、1991年のモーツァルトイヤーのときから。ベルリンの壁がなくなってまもないころでした。最初で最後のヨーロッパへの旅行だと思って行ったつもりでしたが・・・。その後、この地へは何度か足を運ぶくらい魅力のある場所になってしまいました。直近ではブレンデルがもうすぐ引退するというとき、いてもたってもいられなくなった一昨年のことときのことでした。●ザルツブルク音楽祭のプログラムは、見ているだけでも楽しみです。ショパン、シューマンイヤーの2010年・・・ああなるほど、というリサイタルのプログラムのようです。自分ならこの曲をという選び方をしていてピアニストの個性も感じます。ご参考までに・・・Recital 1http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4407/id/0/sid/91/7/30 キーシンはショパン・シューマンプログラム ショパンは ノクターン、マズルカ シューマンは 幻想曲、トッカータRecital 2http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4408/id/0/sid/91/8/2 キーシンでシューマン・ショパンプログラム シューマンは、幻想小曲集 ノヴェレッテン8番 ショパンは、 バラード4曲Recital 3http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4409/id/0/sid/91/8/5 ソコロフでバッハ パルティータ2番 ブラームス 幻想曲集Op.116 シューマン ピアノソナタ3番 Op.14Recital 4http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4410/id/0/sid/91/8/11 アンドラーシュ・シフで ベートーヴェン ピアノソナタ14番 Op.27-2 「月光」 シューマン ピアノソナタ1番 Op.11 シューマン ダヴィッド同盟舞曲集 Op.6 ベートーヴェン ピアノソナタ21番 Op.53 「ワルトシュタイン」Recital 5http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4412/id/0/sid/91/8/17 ギドン・クレーメル(vn) アファナシェフ(pf) ブラームス ヴァイオリンソナタ2番 Op.100 ヴァイオリンソナタ3番 Op.108 ショスタコーヴィッチ ヴァイオリンソナタ Op.134 ほか。Recital 6http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4413/id/0/sid/91/8/18 ツィメルマン ショパン ピアノソナタ 2番 Op.35 ピアノソナタ 3番 Op.58Recital 7http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4414/id/0/sid/91/8/22 ポリーニ ショパン 24の前奏曲 Op.28 エチュード Op.25●ショパンにこだわるピアニスト、ショパンとシューマンをまぜるピアニスト、シューマンを含むドイツプログラムにするピアニスト、ピアニストそのものの本質がこういう音楽祭プログラムでもわかったりするところが興味深いです。ツィメルマンは来月の東京公演とまるで同じプログラム、聴けるチャンスがあるなら心して聞きたいものです。ポリーニは前奏曲をプログラムにいれましたが、ショパンコンクール優勝時の映像(前奏曲24番)を見て、相当な思い入れを感じました。

April 21, 2010

コメント(0)

-

かぜのたより

毎週とっているメーリングのひとついつも含蓄に富むことばをいただいています。======================================================= 田坂広志 「風の便り」 ふたたび 第166便======================================================= 「相性」の意味 1995年の映画『デッドマン・ウォーキング』で アカデミー賞・監督賞にノミネートされ、 2003年の映画『ミスティック・リバー』で 助演男優賞を受賞したティム・ロビンス。 映画監督でもあり、俳優でもある彼が、 あるインタビューで語った言葉が 心に残っています。 共演者との「相性」とは何でしょうか。 この問いに対して、ロビンスの答えは、 彼らしい深みを感じさせるものでした。 共演者との「相性」とは、 共演者に対する「寛容さ」のことです。 このロビンスの答えを味わうとき、 我々が人間関係において 安易に使ってしまう言葉が、 我々の成長を止めてしまう言葉であることに 気がつきます。 「相性が悪い」 我々が、相手との相性が悪いと感じるとき、 それは、相手に対して 寛容になれないときなのでしょう。 そして、その理由を深く考えるとき、 我々は、しばしば、 一つの真実に気がつきます。 自己嫌悪 相手の姿の中に、 自分の抱く欠点を見るとき、 我々は、寛容さを失うのです。 2005年5月30日 田坂広志 ******面識をもってから8年ほどになりますか。何かとお世話になっています。家にも何冊か本ありますし、影響受けていると思います。コンピュータのネットワークも、せりでやっていたことがネットオークションになっただけで、ホームページのBBSがミクシィになっただけで、本質的には同じことで、螺旋階段をあがるようになって世の中進化しているのだと教えられたことおあります。自己嫌悪に陥らないように、毎日過ごしたいものです。ケンプのピアノで、ベートーヴェンピアノソナタ27番の2楽章を聴いています。

April 20, 2010

コメント(2)

-

ラフォルジュルネが表紙のぶらあぼ5月号

あと2週間もすれば、はやくもGW.暖かくなってきたところで、そういうことも実感します。楽器店で平積みにされていたこの冊子を見ても、若々しいショパンの姿を見ても、そういう季節なのだと、ようやく思うようになってきました。第1回目の2005年のベートーヴェンのときは新聞記事でこの催しを知っただけでしたが、続く2006年のモーツァルト、2007年の北欧・国民楽派(グリーグ中心に聴きました)、2008年のシューベルト、2009年のバッハ・・・。旅にも行かず、東京国際フォーラムを行ったり来たり。朝10時と夜10時のときもありましたが、釘づけになったこともありました。今回の2010年はショパン。チケットの販売方法が変わったこともあり、モチベーションは極端に下がった状態ですが、せめて少しはと思う気持ちは変わりません。毎年、コンサートはもちろんですが、貴重なマスタークラス(公開レッスン)は、印象に残っています。過去のブログを見直してみても、情景が目に浮かぶものもあります。2009年のLFJブリジット・エンゲラー マスタークラス http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200905040000/「色彩感を持つように、(同じフレーズでも)ちがう表現になることをためすように、学者のように探究することを強調されました。どう聴かせたいかわからず、モノトーンのような色彩感になるのは最悪だとも。オーケストラ、室内楽、オペラなど、多彩な音色の楽器の演奏をたくさん聴いて耳を育てること、ピアニストという範囲に閉じこもってはいけない。鍵盤の上でただ速く弾ければいい、暗譜で弾ければいいという単次元的のものではない。」・・・・・・そこそこ弾けている方に対して、強烈なメッセージでしたが、勘違いの多い日本人のピアノ愛好家に対する警告のようにも思いました。色彩感のある音、すこしでもあやかれるようにと、あらためて感じました。● 2008年のLFJミシェル・ダルベルト マスタークラスhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200805030000/「-強弱記号の音の正確に出せるようにすること。たとえば、pp p mf f ff とあっても pp と pの あいだの音は、mfとfのあいだの音はとか、ホールで弾く場合常にイメージしていないといけない。」・・・・・・意外と譜面を正確に弾くことを意識しすぎて、これも軽視しがちだなあと、自戒をこめて感じるところあります。ことしも、掘り出し物を探そうという気になってきました。ショパンのノクターン10番を明るく聴くことにしました。

April 19, 2010

コメント(2)

-

Felixのクッキーをいただきながら。

きのうの茶話会で置いてあったクッキーです。フェリックス・メンデルスゾーンに思い入れのある方は、多くいらっしゃること、あらためて確認しました。主催者のよろこびかたは半端ではなく、こういうイベントが地道にいけばと思いました。● 4月にコンサートを聴きに行くことは、今回はこの1回だけかもしれません。この月にコンサートへ行くこと、日程調整することは非常に躊躇することが多いです。新しい年度に入り、予測できないことがおこるという社会人特有の事情もあります。もう15年以上前のこと、モントリオール管弦楽団、指揮シャルル・デュトワ、ヴァイオリン諏訪内晶子というのがありました。15000円くらいのチケットを買って楽しみにしていたのですが、新しいプロジェクトの発足式のような日とぶつかって、全員参加とかの気合の入ったもので、やっぱり断念せざるを得なくなり、その日の昼休みにあきらめたこと、まだ覚えています。これは相当トラウマになっていていたりします。実際、最近では知り合いの演奏家のコンサートか、本当に直前に行くことを決めたものばかり。数年前もキーシンのサントリーホールだったものも、GW中の横浜みなとみらいホールにスライドさせて、そのときも相当慎重になっていた感じがします。今日の18日は、チェックしていたコンサートが2つありましたが、たぶんどなたかが行っているのでしょうし、ネットで感想を聞いてみようかと思っています。ひとつはブッフビンダーのコンサート。ネットをはじめたころ師事している方がいて偶然ピアニストの名前を知り、ハイドンのCDは相当持ています。2007年には王子ホールではシューベルト即興曲の作品90、作品142のそれぞれ2番3番4番という抜群のプログラミング構成に感動しました。10番のベートーヴェンのソナタがあったので、どんな風だったのかなあと思っています。もうひとつは、アルゲリッチのシューマンのピアノ協奏曲。これは過去に何度か聴いているのですが、シューマンイヤーでのアルゲリッチならではのファンタジーな世界を、音楽祭ということで、また街おこししているところを見てみたかったです。 ●そういうわけで家でピアノを弾いて遊んでいました。ベートーヴェンの10番のソナタは久しぶりに弾いてみました。ドイツロマン派の作曲家のいろいろな曲であそんでいました。桜花賞、皐月賞、競馬のG1レースは2連勝。比較的順当のものでもありますが結構冷静に見れているということを自分自身を客観的に見て感じました。テレビでお馬さんがパカパカ走っているところを見ていたら、シューマンのノヴェレッテン5番、中間部5分過ぎからのお馬さんがパカパカ走るような感じの曲が急に聴きたくなりました。

April 18, 2010

コメント(0)

-

メンデルスゾーン基金日本支部の集いへ。

久しぶりに、メンデルスゾーンの会へ。昨年からお世話になっている、メンデルスゾーン基金日本支部、2010年春季会員の集いというものに伺いました。神楽坂の駅前にある、バルナバ教会というところで、演奏・公演・茶話会という感じで楽しみました。この会は、ゲヴァントハウス管弦楽団で指揮者をされているクルト・マズーア氏の奥様が主催されていることもあり、いろいろなことを教えてくださいます。 演奏は、メンデルスゾーンのヴァイオリンソナタ、バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ、クララ・シューマンの3つのロマンスより、ヴァイオリニストは、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスのコンマスのもとで師事されています。ピアニストはウィーンに留学されていて文化庁の研究員としても研鑽されています。講演は、メンデルスゾーンを音楽でなく、絵画集として紹介された詩人の方、絵画集として紹介したということでは現在世界でたった一冊ということで、ちがった切り口で、また終戦後もののない時代からメンデルスゾーンを知るきっかけとなった貴重なお話、内に秘めた思い入れから作品にいたったこと、感銘うけました。茶話会では、マズーア夫人が、メンデルスゾーンにかかわるドイツの状況の変化についてのお話が印象に残りました。ドイツは、ドイツ人に関すること、ユダヤ系ドイツ人に関することで、いまでもその問題を引きずることがあるそうですが、(メンデルスゾーンはユダヤ系ということで、ナチスドイツの時代の10数年は演奏も禁止されていた悲しい歴史があります)、バッハの故郷であるアイゼナハで、ようやくメンデルスゾーンがバッハ再興するきっかけをつくったことを紹介された冊子になって、これは大変な出来事だと紹介されました。日本人にとってはピンとこないものもありますが、この作曲家の地位を取り戻そうと、死に物狂いで運動しているこのご夫妻の尽力が10年、20年たち、ようやくという感じがいたしました。ピアニストの方とは、1年ぶりにお話する機会を得ました。文化庁の研究員としては、ハイドン室内楽研究所に2年おられたと経歴にあったので、メンデルスゾーンの演奏の話もしましたが、ハイドンのピアノソナタのことをこんなところでという感じでしました。Hob.34のホ短調が好きでということ、自分も同じなのでうれしくなりました。かつて3楽章の分散和音はppで弾くのに、とてもいい勉強になったこともあったので、おもしろい会話になりました。私の話をするイントネーションで関西系なことがわかったようで、ローカルな話もできました。「市駅」という駅の名前でどこの市の駅か、わかる人にはわかるだろうなということも。演奏会があったら、また伺ってみたいです。(今年はシューマンイヤーなのでそのなかでの企画があるそうですが)メンデルスゾーン音楽祭2009に行ったこと、ウィーンも2008年に行って、シューベルトの家に行ったこと、ブレンデルの最後のザルツブルク音楽祭にも行ったこと、そんななかで、クラシック音楽を楽しんでいるということもお話しました。さっき久しぶりに、ハンガリー風メロディや、即興曲3番を聴いてみました。●そういえば、去年は、メンデルスゾーンの関連することで、音楽聴いたり、弾いたり、旅したり、いろいろだったなあと、この会のおかげで思い出しました。ちょっとしたことがきっかけで、いろいろ実現できたこと、これはうれしかったです。こちらでのご縁も大切にしていきたいです。2009.1.15 立教チャペルでメンデルスゾーン生誕200年でのレクチャーとコンサート。、http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200901150000/2009.1.20 メンデルスゾーン音楽祭2009のプログラムを調べる。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200901200000/2009.1.27 メンデルスゾーンの文献調べる。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200901270000/2009.2.3 メンデルスゾーン生誕200年の日にメンデルスゾーン基金日本支部に入会http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200902030000/2009.3.12 メンデルスゾーンのお墓をベルリンのどこにあるのか探す。(旅行プラン計画 ~4月末)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200903120000/2009.3.19 メンデルスゾーンの文献調べる。図書館で絶版になっている書籍で論文読む。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200903190000/2009.3.28 ピアノの発表会でメンデルスゾーンの無言歌を弾く。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200903280000/2009.5.15 メンデルスゾーン基金日本支部 MFJフレンズ参加。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200905160000/ 2009.8.21 朝 メンデルスゾーンのお墓参り (ベルリン)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200908210000/2009.8.21 夜 メンデルスゾーン音楽祭 (ライプツィヒ)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200908210002/2009.8.24 朝 メンデルスゾーンハウスにて (ライプツィヒ)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200908240001/

April 17, 2010

コメント(19)

-

この前のショパンイヤー(1999)のこと

昨日ショパンのノクターンを聴いていたら、前にショパンイヤーといわれた1999年(没後150年)のときのことをいろいろ思い出してしまいました。もう11年前になるのですが、夜遅くピアノレッスンできる教室があるということで、通い始めたのがこの年の2月。どんな人が弾いているか発表会でも見学されたらということで行ったのが3月。ショパンのスケルツォ2番・3番と弾く方に感動し、最後にラフマニノフの音の絵を弾いた方にはあっけにとられるしかなかったのが正直なところでした。4月に伊藤恵さんというピアニストが、シューマンのクライスレリアーナと、ショパンのバラード2番をコンサートで演奏され、この曲はそれぞれ献呈しあって、作品を交換しているとのレクチャーもあったことをはっきり覚えています。伊藤恵さんのこの企画は1999年のショパン没後150年から2006年のシューマン没後150年まで毎年定期開催されるという力の入ったものの初回でした。6月にベレゾフスキーといういまではラフォルジュルネの常連になっているピアニストのコンサート、ここでもシューマンのクライスレリアーナ、バラード2番という組み合わせがあり、Op.38というショパンのこの曲に俄然興味を持ちました。この年の自分自身はちょうど関連会社に出向していて、比較的自由な時間をもてる貴重な1年でした。このめぐりあわせに、弾けても弾けなくても練習したいというモチベーションになり、この曲を譜読みして、発表会にということになっていった感じでした。ツィメルマンが演奏するものが好きで、いまでは簡単に見れるものも、ビデオを買って何度も見たりしていました。まったく見通しがないなか、今の数倍は練習時間は持ったかもしれません。夜中にピアノの練習できる教室ですので、終電で行き、始発で帰るというそんな信じられないようなこともしていた記憶あります。プレストコンフーコのところは、左手と右手が合うはずもなく、バラード2番はバラ2=バラバラと自分で自嘲していた感じでした。この年の秋に、ポリーニの演奏でショパンのバラードが満を持してCDになり、店頭でもよく聴きました。なんでこんなタイミングで・・・とも、思いながらでもありました。8か月くらいは練習したと思いますが、翌年の3月、いつも出ている発表会にはじめてでたとき、この曲を持って行きました。プレストのところは、フィギュアスケートの3回転ジャンプが6回ある感じで、怖くなった記憶もたくさん蘇ります。その前の発表会でラフマニノフの音の絵を弾いた方は、バラード4番でしたので、当然のように比べられました。でもそのおかげで知り合いになれて、いろんな話ができるようになったので、不思議なめぐり合わせだと思っています。ぜんぜんいいようにはなりませんでした。エチュードを3曲か4曲やったとおもえばいいと励まして言ってくださった方もいました。プレストのところより、最初の2ページ、最初の15秒がいかに大切かを思い知りました。聴いていただくにはなおさらのことだと、いまだに思っています。5番の指と2番の指、8:2くらいの音量で弾きわける練習をさんざんしたこと、結果的にあとにつづく曲での教訓になりました。左手のベースラインがしっかりしていないと、この曲は崩壊するような演奏になってしまうこと、これも身にしみて感じました。中間部の多声部のところ、当時はまったく対応できていませんでした。ここはシューベルトの即興曲やメンデルスゾーンの無言歌を弾いたりしている今のほうがまだまともになっているのかもしれません。(気力があるかどうかということはありますが)このあと7年間、一切ショパンの曲は怖くなって人前で弾かなかったこともありました。紆余曲折あって、ようやく普通に聴いたり弾いたりになってきているのかと、思うようになりましたが、選ぶ曲そのもの、思考回路が変わってきていることにも、また気付かされました。●メモリアルな1年は、自分自身でまたメモリアルにしていきたいものです。2010年、今年は生誕200年。寒い春ですが、これから暖かくなればいいと思っています。

April 16, 2010

コメント(0)

-

ノクターン9

ショパンイヤーだからということもありますが、なんだか弾いてみたくなったものがあって、しばらく練習してみようかなあとおもっています。ノクターン9番、Op.32-1.B-Dur.白い雲に覆われてるなか、ぼんやり。のんびり。そんななか、船にでも乗って、どこかを旅していたい気分です。ダブルシャープも出てくるので、また譜読みも難航したり、変な音を弾いたりしてしまうかもしれません。楽譜を見ていると、十六分休符の上のフェルマータがちらほら。とても、おしゃれでかわいい感じ。それにしても悩ましい曲です。なんで最後にわざわざ転調してb-mollにする必要があったのでしょうか。曲を書いているうちに何か心境の変化でも??と、ショパンに聴いていたくなります。短調で曲を書いていてがまんしきれなくなって長調にして明るくささっと終わってしまうメンデルスゾーンの無言歌のいくつかとは反対の性格なのでしょうか。無言歌の素直さを弾いて感じているから、よけいに屈折した何かを感じてしまいます。せっかくなのでいくつか聴いてみました。誰が弾いているのかがわからないけど、雲の風景でのもの、印象に残りました。ポリーニ、ピリス、アラウ、アシュケナージ、ルービンシュタインそれぞれに素敵な演奏。また聴き比べて楽しい1日にしてしまいました。

April 15, 2010

コメント(2)

-

ルーファ広場(川崎駅西口)にてアンジェラ・アキさんの「手紙」を聴く。

川崎駅はミューザ川崎へ行く用事くらいでしか、最近は降りないのですが、広場には、人でいっぱいでした。新曲発売のプロモーションのための無料コンサートということにもなるのですが、ライブが大好きな私にとっては、ぜひ聴いてみたいという気持ちになりました。熱狂的な人ももちろんいましたが、ひとりでぶらりと来ている人も結構いました。3曲歌われましたが、2曲目には「手紙~拝啓十五の君へ~」というNHKの合唱コンクールにもなった曲も歌ってくださいました。何千人かは確実にいたのですが、涙ぐみながら、また涙を流しながら聴いている人がずいぶんいました。最初は醒めた感じで聴いていたのですが、だんだん惹きこまれてしまれ、まわりの方の影響からかもらい泣きしそうになりました。「誰の言葉を信じ歩けばいいの?」「自分の言葉を信じ歩けばいいの」「苦しい中で今を生きている」「苦くて甘い今を生きている」「拝啓 この手紙読んでいるあなたが幸せな事を願います」こんなメッセージで歌がおわると、ぐらっときてしまいます。 ★手紙~拝啓十五の君へ~ (歌詞)http://music.goo.ne.jp/lyric/LYRUTND69456/index.html ●十五はおろか、二十五も三十五も四十五も通り過ぎてしまいましたが、ピュアな感覚は持ち続けたいものだと思いました。アンジェラ・アキさん、応援したいアーチストです。●十二のころ小学校の作文で音楽の仕事がしたいといい、十五の高校1年の進路指導でジャーナリストになりたいといい、二十一の就職活動のころはツアーコンダクターになりたいといい、結局は、何にもなれなかったけど、ピアノのおけいこをし、ブログを書き、旅ばかりしている自分を客観的にみてちょっと笑ってしまいました。

April 14, 2010

コメント(2)

-

「消耗品・・・」の本を三冊。

少し会社を早く出れてこれといった用事もないとき、本屋さんへ行くことが多くなりました。どこの本屋さんへというのは帰りの道中で考えたりします。お気に入りの本屋さんは、帰り道をすこし迂回すればいくらか出てきます。銀座へ行ったときは、丸ノ内線の乗り場の近くの地下の本屋さん、もしくはいつも定点観測している4丁目の宝石屋さんのお隣、東京駅へ行ったとき八重洲側だと二宮金次郎の像があって大昔には最上階に結婚相談所があったビル、丸の内側だとOAZOの中の天井の高い本屋さんがお気に入り。八重洲口のひとつ手前のバス停の「通り三丁目」という変わったバス停で降りると、日本橋の高島屋の前の本屋さん、いずれのお店も老舗の域を達していて、自分は極めて恵まれた環境にいることを実感してしまいます。結局、日本橋に今日はなりました。昨日は、チェンジリーダーだマネジメントだとピーター・ドラッカーの雑誌を見ていましたが、本屋さんに入ってからは、すっかり気が変わってしまいました。自分と同じ誕生日の小説家でもありエッセイストの新刊でも・・・と検索したところ、売り切れているようで、ちょっと驚きましたが、この検索機よくできていて、この著書の、値段の高い本の順とか、発行年の新しい順とか、在庫の多い順とか、気のきいた順番で出してくれるのでそれを見ながら遊んでいました。500円くらいになっている文庫本で同じテーマのもので気になるものをこの際まとめて読んでみようと思いました。すぐそこにある希望 すべての男は消耗品である。Vol.9 置き去りにされる人びと すべての男は消耗品である。Vol.7 明日にできることは今日しない すべての男は消耗品である。Vol.5著者は村上龍さん、同じ誕生日の人生の先輩として尊敬する方のひとりでもあります。するどいご指摘の多いエッセイで、タイトルだけでも気に入ってしまい、やっぱり3つセットとしてしまいたくなりました。明日できることは今日しない・・・ということば、20代後半のとき非常に影響をうけた上司が、口癖のように言っていて、自分がいまでも言い聞かせていることのひとつ、置き去りにされる人びと・・・裏街道ばかり歩いているので、いつもそういう気分にさせられてつい共感してしまいました。すぐそこにある希望・・・なんだか切実さが伝わってきてこれもなんだかという感じで。「努力というのは、本来その内部にある矛盾を抱えている。『最終的には何とかなるはずだが現状ではまったく不可能だ』というような矛盾だ。・・・(Vol.9の文中から引用)努力ということばが大嫌いでした。そんなことをいうまえにやることをやってくれ・・・・とよく言われましたが、そんな影響をうけた上司のことを思い出してしまいました。モーツァルトのヴァイオリン協奏曲5番KV219の第3楽章を聴いています。提示部と展開部、トルコ風というこの曲は大好きで、トルコ行進曲がなんでトルコ行進曲と言っているのか、この曲を聴いて、わかったような気になったのは、この曲が好きになった20代後半のことだった気がします。誕生日はケッヘル番号でお察しください。

April 13, 2010

コメント(0)

-

ぴーたー

電車の中吊り広告で、なんだか変わったものがあるなあとおもって見ると、「もっと知りたいドラッカー」が大きな見出しになっている週間ダイアモンド4/17号の広告でした。セーラー服を着た女子高生をモデルはかなり斬新で、従来の読者層を超えたところを求めているのか、従来の読者層にありきたりのドラッカーの話だけではなく、噛み砕いて、咀嚼した状態と言いたいためのものか、なんだかやたらと興味を持ちました。この雑誌、会社でも購読しているので、そのなかの範囲で読むか、図書館で読むか、本屋で立ち読みするか、ご厚意でいただいたものを読むか、そんな感じでいましたが、何年振りかに読み返したいという意識が勝ち、購入しました。それにしてもよく出来ていると感銘うけました。最近一点突破の見出しからの切り口は面白いように思います。一皮むけたような印象を持っています。ピーター・ドラッカーは、このブログを書き始めるきっかけになったある学会に通っていたころ、そこの理事長さんがドラッカー氏と直接会って話をしたとか。資本主義の次の時代のことを話されたこと、日本という国を高く評価していること、強く記憶しています。この雑誌の50-51ページに書かれている、読むならこの本!というところ、体系だてられていて、今年の前半までにもう一度読みなおそうと思いました。プロフェッショナルの条件/チェンジリーダーの条件/ポスト資本主義社会/ネクストソサエティ/傍観者の時代モーツァルト交響曲39番第4楽章、きわめて前向きになれそうな曲を聞きながら、いろいろ考えるのもそれはそれでいいことだと思っています。

April 12, 2010

コメント(0)

-

イタリア街

新橋と浜松町のあいだ、第一京浜(R15)と並行して。イタリア街というのがあります。といいますか、新幹線からもうすぐ東京というところで何度も見ているのですが、初めて足を運びました。http://www.enjoytokyo.jp/OD003Detail.html?SPOT_ID=l_00003494すっかり、ぽかぽか陽気になり、お散歩日和。イタリア風の建物は絵になるものばかり、有名なカレーチェーン店も立派にコーディネート。教会の前にあるよくある広場のようなものも作ってあったり、かなり根を詰めて丹精込めて、設計して運営もされているようにも思えます。首都高は走り、JRはたくさん走り、新幹線は走り、R15もあり、ということで、一歩外を出れば、乗り物の騒音に悩ましい場所でもありますが、すっかり癒される広場でありました。それほど人も多くなく、いままでほとんど知らなかったことから、穴場のひとつなのかもしれないと思っております。イタリアと交響曲をイメージしてみたり、過去に旅したイタリアの街を思い浮かべたり(どっちかといえば、北イタリアの洗練された感じ)。おかげさまで、おだやかな、日曜日になりました。

April 11, 2010

コメント(0)

-

つやばき

艶葉樹(つやばき)こういうタイトルでの絵画の個展がデパートでありました。画業15年周年記念、片岡鶴太郎展http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1010/kataoka/デパートのホームページには、絵を描き始めることのきっかけになったことを文章でつづられていて、日々の少しのきっかけが転機になることだってあるのだと感じました。やわらかな色彩の絵、魚の絵、椿の絵、そしてちょっと驚いたのは良寛という僧侶のメッセージを記した書と絵。20代から声態模写コメディアン→ボクシング関係→俳優と画家と一見器用に世の中をわたっているように見えても大変な葛藤のなかに今があるのかと背景も含めて知るところとなりました。たたき上げの人の強さも繊細な絵から表れているかもしれません。講演会も同時にあったようで、人で人でいっぱいでした。贈られてきているお花を見て、芸能人、テレビ関係者まではああなるほどと思う人が多数でしたが、美術館関係者、なかでも東京芸術大学の学長からのものあり、政治家もいたりして驚きでした。人の輪の広さもきっと人徳なのでしょうね。人が多すぎたので、まだやっている間にもう一回見てみようかと思っています。 画業15周年のニュース、インタビューhttp://news24.jp/entertainment/news/1611351.html 片岡鶴太郎オフィシャルホームページhttp://www.kataoka-tsurutaro.com/goods/index.html片岡鶴太郎ブログhttp://www.kataoka-tsurutaro.com/blog/良寛椿=片岡鶴太郎(毎日新聞の新刊案内)http://mainichi.jp/enta/book/shinkan/archive/news/2009/08/20090805ddm015070139000c.html 良寛 戒語 http://www001.upp.so-net.ne.jp/vem10252/dokushokan/ryoukankaigo2003.html●2001年5月に藤沢リラホールというところへ仲道郁代さんのクララ・シューマンとブラームスのレクチャー付コンサートへ行く前に、江の島に当時会った片岡鶴太郎さんの画廊へ立ち寄ったことも思い出しました。いくらなんでもあの頃よりは自分自身はまともになっているだろうなあと、つい振りかえってしまいました。

April 10, 2010

コメント(3)

-

おもちゃ箱をひっくり返したように・・・。

こどものころにかえったようにピアノを弾いてみたいということをしています。たまたま、そなちねを弾くというパーティがあり、背中を押されたということもありますが、やっぱり自分の原点のような感じもしますので。これは大人になってピアノを弾き始めた人とはちがった観点かもしれません。大人になってピアノを再開し始めたころ、自分と同じように途中でやめて、10年、20年と空白があってもまたやり始めたという人のあまりの多さに驚きました。またこの界隈でも伺い知るところとなりました。小学校5年生のおわりのころ、当時習っていたピアノのせんせいにしか、聴いてもらったことのない曲を弾いてみようとおもっています。いまさら童心にかえってという年でもありませんが、明るく、子供のように、喜怒哀楽たくさん、ときにはおもちゃ箱をひっくり返したようにはしゃいで、急に悲しくなって下を向いた感じになったりして、また機嫌をとりなおして・・・という感じで、モーツァルトのK.545 第3楽章が弾けたらいいなあと思っています。最近は自分のためにピアノを弾くということもありますが、聴いてもらえてなんぼということもだんだん大きくなっているので、せめて納得するまでそうしてみたいです。

April 10, 2010

コメント(2)

-

春になるとシンコペーションの曲が聴きたくなる。

シンコペーションのこと、日本語でなんて書いてあるのだろうと調べました。上記のweblioというWEBでの解説では・・・(引用)★三省堂 大辞林 シンコペーション 4 [syncopation]〔音〕 強拍と弱拍の通常の位置関係を変え、音楽のリズムに緊張感を生み出す手法。一般には、弱拍の音を次に続く同一音高の強拍の音とタイで結ぶことによって作り出す。移勢法。切分法。切分音。★音楽用語辞典 yamaha music media corporationシンコペーション[syncopation]弱拍(ウラ)と強拍(オモテ)のリズムがタイで結ばれてアクセントの位置が移動したリズム。syncopte-切分(移動)する、の意。★ウィキペディアシンコペーション(syncopation、切分法)とは、西洋音楽において、ひとつの音がより劣位の拍からより優位の拍に鳴り続けることによって生じるリズムのことである。・・・・・・日本語の難しさと音楽の説明を言葉にすることの大変さを見て思い知りました。確かにそうだけど・・・という感じです。暖かくなって、気分がよくなるとき、シンコペーションの多い曲を自然に聴いたりしているので、ちょっと調べようと思っただけなのに、リズムに緊張感をどうのこうのと思って聴いているわけではないのに・・・と思ってしまいました。春になったらよく、モーツァルトの「プラハ」という38番の交響曲の第1楽章の序奏のあとにはじまるシンコペーションのところがとても楽しく感じてよく聴いています。今年もそういうふうにできてよかったと思っています。この曲もコンサートではめったにまわってこないですね。 かつて、「プラハ」、ピアノ協奏曲23番(pf:ピリス)、「リンツ」という組み合わせで、モーツァルテウムのいう魔笛の小屋のあるコンサートホールで聴いたときは幸せでした。

April 8, 2010

コメント(0)

-

JRAのホームページで見た「菊池寛の我が馬券哲学」より

菊池寛という小説家のことをさっき調べていました。小説家でもあり、文芸春秋社を創設した実業家でもありと、そこまでは知っていましたが、複雑な学歴と経歴には思わず笑ってしまいました。東京師範学校で除籍になったあと、明治大学を中退し、早稲田大学を中退し、京都大学をようやく卒業した後、社会部記者の仕事を経て小説家になったそうです。私費で文芸春秋社を創設したことが大成功し実業家としての歩みも始まります。直木賞、芥川賞も創立した人で、大映という映画会社の初代社長。のちのノーベル賞作家の川端康成の金銭的なスポンサーになったり世話好きなところもあったようです。表の経歴から見れば、バイタリティあふれる感じもしますが、究極の遊び人のようでもありました。日本麻雀連盟の初代総裁とか、馬主として競走馬を所有していたり。それでも、極めることは極めている感じもしました。 ●桜の季節が来ると、いつも宝塚にある阪神競馬場へお花見がてら桜花賞というレースを見に行くことでした。関西在住のころは、ライフワークのようでもありました。そんなことを思い出しながらJRAのホームページをみたところ、こんなものを見つけました。「菊池寛の我が馬券哲学」http://www.jra.go.jp/topics/column/etc/tetsu.html20カ条以上もあります。昭和の初めに書かれたものであっても、この時代も今の時代も何にも変わらないとも思いました。面白いものも多く、いくつか紹介します。一、馬券は尚お禅機の如し、容易に悟りがたし、ただ大損をせざるを以て、念とすべし。一、なるべく大なる配当を獲んとする穴買主義と、配当はともかく勝馬を当んとする本命主義と。一、堅き本命を取り、不確かなる本命を避け、たしかなる穴を取る。これ名人の域なれども、容易に達しがたし。一、穴場の入口の開くや否や、脇目もふらず本命へ殺到する群集あり、本命主義の邪道である。他の馬が売れないのに配当金いずれにありやと聞いて見たくなる。甲馬、乙馬に幾何の投票あるゆえ丙馬を買って、これを獲得せんとするこそ、馬券の本意ならずや。一、しかれども、実力なき馬の穴となりしことかつてなし。一、実力に人気相当する場合、実力よりも人気の上走る場合、実力よりも人気下走る場合、最後の場合は絶対に買うべきである。一、その場の人気の沸騰に囚われず、頭を冷徹に保ち、ひそかに馬の実力を思うべし。その場合の人気ほど浮薄なるものなし。一、「何々がよい」と、一人これを言えば、十人これを口にする。ほんとうは、一人の人気である。しかも、それが十となり百となっている。これが競馬場の人気である。一、剣を取りて立ちしが如く、常に頭を自由に保ち、固定観念に囚われる事なかれ。レコードに囚われることなかれ、融通無碍しかも確固たる信念を失うことなかれ。馬券の奥堂に参ずるは、なお剣、棋の秘奥を修めんとするが如く至難である。一、一日に、一鞍か二鞍堅い所を取り、他は休む人あり。小乗なれども、また一つの悟道たるを失わず。大損をせざる唯一の方法である。一、損を怖れ、本命々々と買う人あり、しかし損がそれ程恐しいなら、馬券などやらざるに如かず。一、よき鑑定の結果たる配当は、額の多少に拘らず、その得意は大なり。まぐれ当りの配当は、たとえ二百円なりとも、投機的にして、正道なる馬券ファンの手柄にすべきものにあらず。一、人にきいて取りたる二百円は、自分の鑑定にて取りたる五十円にも劣るべし(と云うように考えて貰いたいものである。)一、サラブレッドとは、いかなるものかも知らずに馬券をやる人あり、悲しむべし。馬の血統、記録などを、ちっとも研究せずに、馬券をやるのはばくち打ちである。一、同期開催の各競馬の成績を丹念に調べよ。そのお蔭で大穴を一つ二つは取れるものである。一、厩舎よりの情報は、船頭の天気予報の如し。関係せる馬について予報は詳しけれども、全体の予報について甚だ到らざるものあり。厩舎に依りて、強がりあり弱気あり、身びいきあり謙遜あり。取捨選択に、自己の鑑定を働かすにあらざれば、厩舎の情報など聞かざるに如かず。一、自己の研究を基礎とし人の言を聞かず、独力を以て勝馬を鑑定し、迷わずこれを買い自信を以てレースを見る。追込線に入りて断然他馬を圧倒し、鼻頭を以て、一着す。人生の快味何物かこれに如かんや。しかれどもまた逆に鼻頭を以て破るるとも馬券買いとして「業在り」なり、満足その裡にあり。ただ人気に追随し、漫然本命を買うが如き、勝負に拘わらず、競走の妙味を知るものに非ず。 ☆同じように思うことずいぶんありました。まじめに考えようと思えば1日3レースくらいがせいぜいかと思うこともありましたし、てきとうに買ってたまたまあたったとしてもちっともうれしくなかったですし。頭でストーリー考えてはまったときは、今でもはっきり覚えているくらい喜んだことありますし。人気というものは何なのかと考えさせられるときもあって、相対的なものか絶対的なものかわかっていないと間違えることとか。ブラッドスポーツの醍醐味を、よくぞこんなきれいな哲学になっているものだと感銘受けました。親が競馬中継を家のテレビで見ていたあたりは、あしたのジョーのようなハイセイコーという馬が活躍していた時代。その頃の小学校の音楽鑑賞で聴いたのがスッペの軽騎兵序曲、かっこいい音楽は授業でもずいぶん盛り上がりました。

April 7, 2010

コメント(0)

-

おともだちのために書いた曲

このあいだ鎌倉へ行ったとき、早く着きすぎて、駅ナカの本屋さんで立ち読みしていたら面白くなって買ってしまったもの。エッセイなのでどこからでも読めるのですが・・・池波正太郎直伝・・・・という本のなのですが、走り読みながら、響くことが結構ありました。******一緒に旅をするということは、人間を知る端的な方法である。詩・画・書・篆刻。4つが「文人」の基本の条件。本業は何でもいい。本業を離れたところで文雅の士であることが大事。逆にこれらの一つが本業であれば文人と呼ばれない。西洋では音楽・絵画の芸術がこれにあたる。趣味が意味するものは人間の幅と奥行きである。仕事しか知らないものには幅も奥行きもない。「人生には愛と希望とサムマネーが要る。」という名言を吐いたのはチャップリン。映画は2時間の旅である。旅上手になりたければ定宿を持つこと。無心の時間。それを持つことである。無心になってはじめて見えてくるもの、聞こえてくるものがある。無心になるということは感覚が新鮮になり、本来の鋭さを取り戻すこと。何が何でもせめて1時間、憂き世のしがらみやら何やらをきれいさっぱり忘れて"無心の時間"を持つ。そうすれば残り23時間はうまく行くものである。********モーツァルトのクラリネット協奏曲もこの間レコードでかかっていたもの、CDしか家にはありませんが、大好きな曲に癒されています。静かにしていたいときはとくに第2楽章。この曲は、親友のクラリネット奏者がいたからその人のために書いたようもの、究極の趣味の世界に走っているというか、大切な人の前でのスピーチとかそういった類のものを音にしている感じがします。

April 6, 2010

コメント(0)

-

パン屋と楽器店のとなりのサクラ

銀座4丁目の定点観測。花冷えの感じがしますが、こちらもお見事です。桜は、満開の時期がそれほどないから、だからいいのでしょうか。季節感を感じれるだけの感性はもっていたいものです。● 明るい曲が聴きたくなりました。ト長調ではじまって、第二主題がニ長調になって、やたらと明るくなる曲が聴きたくなりました。モーツァルトのK.545の2楽章とか、ベートーヴェンのOp.14-2の1楽章とか。ニ長調だけのものも。モーツァルトのK.485のロンド、デュポールの変奏曲も。ブラームスのヴァイオリン協奏曲。 とびぬけた明るさが自分にもっとあれば・・・とおもってしまいます。

April 5, 2010

コメント(2)

-

花冷え・やすくに・おはなみ

九段下から人でいっぱいでした。最近は毎年のようにこの界隈へ来ている感じ。見事な満開時期に今年はこれたこと、夜桜も楽しめたこと、なによりでした。 靖国神社の桜です。お見事でした。夜桜見物は北の丸公園、千鳥が淵を経て、竹橋まで、てくてく歩きました。ライトアップは今日までらしいのですが、派手なライトアップではなく、粋な感じがしました。

April 4, 2010

コメント(0)

-

アイ・ミー・マイン

鎌倉にある某邸宅でのこと、たくさんの料理をふるまっていただきましたが、真空管のアンプとLPレコードがのっかるターンテーブルがあり、ものめずらしく見ておりました。アナログの音を久々に聴き、弦楽器の深みのある音にも感動しました。いくつかのレコードをかけていただき、モーツァルトのクラリネット協奏曲とクラリネット五重奏曲がレコードのA面とB面ということで、当時の価値観を知りました。しばらくすると、ビートルズの音楽が流れてきました。レットイットビーのLPレコードでした。某邸宅の方は会社に入ったころのレコード、私はまだ小学校にあがったころにあたりますが、実際にお小遣いをためて買ったのは中学3年のころだったと思います。このアルバム、メンバー間の人間関係が複雑になっていたころのもので、全体的なまとまりがないと、批評家の多くも言っているのは事実ですが、ひとつひとつの作品はそのなかでも光のあたるものも多く、個人的にはよく聴いたレコードのひとつでした。レコードは、上京してきたとき、全部実家に置いてきたので、近頃まったくご無沙汰です。ターンテーブルに載っているものを聴いたのは25年ぶりくらい。なんだかはっとさせられたのは次の2曲アイ・ミー・マイン (I me mine)ジョージ・ハリスンの作品「いつもいつも僕が僕が僕が・・・」と主張する人間のエゴをうたったものとされています。当時、ジョージ・ハリスンはポールマッカトニーから過小評価されていて、アルバムに入る曲も制限されていて不満を持っていたとか。徐々に対立していき、この時期はとてもいい関係とはいえないなかでレコーディング。このように自己主張の激しく場合によっては他人の意見を無視するポールに対する揶揄として作られた、と言われている。しかしジョージは「自分自身のエゴを皮肉って書いた」と答えている。レット・イット・ビー(Let It Be)日本語になりにくい単語が3つ並んでいますが、「なるがままに、なすがままに」とかの訳がよくいわれています。ビートルズの状況が不安定になっていったとき、ポールマッカートニーの母(ポールが14歳のときに亡くなっている)が天から降りてきて、「あるがままを あるがままに (全てを)受け入れるのです」と囁いたことから発想されてできた曲だとも言われています。なげやりになりそうな意味としてとらえがちではありますが、最近の音楽評論では、難民救済コンサートや、同時テロ追悼コンサートなどで、歌われることから、「人として努力をして報われないこともあるが最善をつくした後は神にまかせなさい、人事をつくして天命を待て」というメッセージで希望に満ちたもの、そうでなければ、こういう場では歌われるはずがないと言っているものもありました。レコードを一緒に聴いていた中国人に、中国語で何というのか?と質問したところ、Let It Be=「不理会」とのこと。漢字三文字も結構奥が深いようです。改めて歌詞を見てみると新鮮で、いろいろ考えさせられました。When I find myself in times of troubleMother Mary comes to meSpeaking words of wisdom,"Let it beAnd in my hour of darknessShe is standing right in front of meSpeaking words of wisdom,Let it be.And when the broken hearted peopleLiving in the world agree,There will be an answer:Let it be.For though they may be parted there isStill a chance that they will seeThere will be an answer:Let it be.And when the night is cloudy,There is still a light that shines on me,Shine on until tomorrow,Let it be.I wake up to the sound of musicMother Mary comes to meSpeaking words of wisdom,"Let it be."

April 3, 2010

コメント(174)

-

ザイアンスの法則

ザイアンスの法則1 人間は知らない人には攻撃的、冷淡な対応をする2 人間は会えば会うほど好意をもつようになる3 人間は相手の人間的な側面を知ったとき、より強く相手に好意をもつようになる米国の心理学者によるロバート・ザイアンツ氏が発表した、人間の好感に関する法則。この法則を検索してみるといろいろなカテゴリーの方々がこの法則を紹介していること、非常に興味深く思いました。(MBA取得者の人事用語集)http://jinji-mba.biz/2006/01/post_264.html(人事コンサルタント)http://ameblo.jp/sabcd/entry-10001999959.html(恋愛相談所)http://shidegenki.blog36.fc2.com/blog-entry-6.html(トーマツイノベーションの本の紹介)http://blogs.yahoo.co.jp/trytohru/5175831.html ●IT系の雑誌で、エンジニアがセールスするときの心得のようなコラムで、一流ホテルのコンシェルジェのようにと書かれていました。そのなかで、ザイアンスの法則というものが紹介されていて、このページを何度も読み直しました。大変共感するものでありました。●ねこばかりかぶっているということは、初対面時を知っている方はご承知のとおりですが、確かにあたっている局面にいくつも遭遇しています。オフラインのみならず、ネットだけでも同じことが言えます。文明の利器が発達してか、SNS(ミクシィなど)でも、それは感じることよくありました。最近ではネットアプリでも感じました。BGM: マーラー 交響曲第1番 「巨人」 ロサンゼルス交響楽団 指揮:グスターボ・ドゥダメル NHK芸術劇場は金曜の夜の時間帯に何年かぶりに戻った。 ちょっとうれしくなりました。

April 2, 2010

コメント(201)

-

「列車縦断!春の鉄道ローカル線&絶景列車」の旅番組

鉄道のローカル線の旅番組、のんびり見ています。旅にまつわる人間模様、鉄道写真を撮り続けている人、お客様サービスの仕事をされている人、絶景列車とともに、見ているだけで癒されます。かくいう私も、日本国内をいろいろ鉄道の旅、ローカル線のたびにこだわることもあります。行きと帰りを経路を変えて一筆書きにしたり、途中でクラシックコンサートがあったり、自分なりのこだわりなのでしょう。旅をして行きついて、地方にこんなに立派なコンサートがあるということ、だれも電車で来ずに車で来るのが常識だということ、県庁所在地から2つ離れた最寄駅だけなのに駅員さんがほとんどいないこと。歩いてみてわかったこともたくさんあります。番組で紹介された、江の電も、由布院をとおる電車も、天竜浜名湖鉄道も、なんだかんだいいながら乗っている・・・ということに気づきました。●このブログもはじめて、写真も載せ出してからのもの、ローカル線ということで、いくつか探してみました。東海道線 熱海にてhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201003070000/中央線 高尾にてhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200911140000/磐越西線 会津若松にてhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200807130002/久大本線 大分/由布院/久留米にて http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200805200000/南海本線 なんば にてhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200707300000/奥羽西線 余目にてhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200705010001/関東一円でも、実はまだ知らないところもずいぶんあります。少しずつでも、いろいろな線路の上に乗って、のんびりしたいです。 BGM:ベートーヴェン 交響曲第8番 ヘ長調 Op.93http://www.youtube.com/watch?v=6Tj4ME6Udx8むかし旅番組でこの交響曲の第2楽章が流れていて、映像が映え渡って、すごくいい感じと思ったことあります。感性のするどいディレクターさんにまた出会ってみたいです。

April 1, 2010

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…

- (2025-11-23 20:15:02)

-

-

-

- ☆AKB48についてあれこれ☆

- ☆乃木坂46♪井上和×弓木奈於『のぎ鍋…

- (2025-11-24 05:07:38)

-

-

-

- ☆モー娘。あれこれ☆

- 【竹内朱莉】60TRY部にて・・・

- (2025-11-24 05:10:04)

-