2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2010年05月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

ショパンのなかのおしゃれな譜面

ノクターンOp.32-2、4ページめの楽譜、転調につぐ転調で、好きなフレーズですが、同じ音符の左にダブルシャープ、右にシャープ。あまりに楽譜がきれいに見えて見とれてしまいました。楽譜をなでたくなりました。 ●6ページの曲なんですが、中間部の3ページ目、4ページ目が見開き状態なのですが、左側の3ページ目は、♭4つの f-mollダブルフラットがたくさん、右側お4ページ目は、♯ 3つの fis-mollダブルシャープがたくさん。まじめに譜を読まないと、いつまでたっても・・・ということになりそう。きれいなメロディラインには酔いそうですが、ときどき気持ちわるい音をだして、本当に酔いそうになりました。 ちょっと変わりすぎた転調。なんかキーがひとつあがっただけの展開。ベートーヴェンとかシューマンだったら、まずありえないだろうなあと、ぶつぶつ。●私が小学校のころピアノならっていたころにはやっていた古い話になりますが・・・。レッスンのかえりみち、頭に浮かんでしまいました。かつて、ショパンの曲をまねして作ったといわれている、都はるみさんの「北の宿から」のおわりのほうを思い出しました。最後にもう一回、 ♪おんなーごころのーみれーんーでーしょうというところ、ひとつキー上げている。ピアノの弾き語りをしていた小坂明子さんの「あなた」といううたのおわりのほうを思い出しました。最後にもう一回、♪そーしてー私はーレースを編むのよーというところ ひとつキーを上げている。民族的な音楽というか、曲想から言って、気分の赴くままに、ショパンも作られているような気がします。このあいだの、ダンタイソンのコンサートプログラムに書いてあった計算づくしたものではないというところ、こんなフレーズを見ても思い出してしまいました。 Chopin Ley Sylphides -Nocturne ピアノではなくバレエを見て管弦楽で、この曲を聴いてみることにしました。人前で弾くのは、怖そうな感じもするのですが、ちょっと練習してみたくなりました。

May 31, 2010

コメント(4)

-

銀座2丁目・3丁目・4丁目・・・多くの民を見て。

ちょっと寒い5月のおわりの日曜日。銀座界隈を散策するとにぎわっているところがいくつかありました。銀座2丁目、JRAの場外馬券場。日本ダービーがあったので、参加することにしました。安易な考えで1点買いしたものの、スローペースで、出だしの40秒くらいで、走っているお馬さんのポジションを見るなり、負けを確信しました。第1コーナーを回ったとき、10番目までにいないと勝てません。皐月賞は仕上がりが早い馬、ダービーは運のいい馬、菊花賞は実力のある馬が勝つと言われますが、運のいい馬が勝った感じがします。2年前のダービーの馬券は、そういえば札幌のすすきので参加したこと思い出しました。22年前、はじめてダービーの馬券をとったとき、神戸で参加したことも思い出しました。 銀座3丁目写真のとおり、アップル前は、黒山のひとだかり。デモ用の機器がたくさんありましたが、ペーパーレスを徹底していてカタログ類が皆無だったあたりはさすがです。雑誌がみんな特集してくれるので、パブリシティのかたに任せておけばいいということなのでしょうね。 この界隈の集客は圧勝です。もう少し様子をみてからでしょうけど、ipadは、当然のように家にあるものになると思います。 銀座4丁目本屋さんはたいへんかと思えば、そんな風には思いませんでした。楽器店ではなく、本屋さんがモーツァルトのジュピターの交響曲を大きく流していました。古地図もあいかわらず販売しつづけていました。今年のG1レースをはじめて落とした反省からか、新書本2冊。目についてしまいました。負けない技術 桜井章一著いい人ぶらずに生きてみよう 千玄室著 負けない技術は、麻雀の20年間無敗の著書が見た広い意味での人生観。空気を読むことにかけての天才のような人が語り口は軽妙で説得力あります。「二兎どころか百兎を追え」というメッセージ、家にある他の作家と共通することあり。千玄室さんは、前の裏千家家元。京都府馬術連盟で理事長されていたので、学生時代、間接的にはお世話になっています。乗馬に関する記述もあり、相性ということについて示唆に富むことも。禅のことばでの、「看脚下」(かんきゃっか)→徹底的に己を知ること。今日という瞬間を生き抜く。・・・タイトルだけでも気になるところありました。手元において、見なおしてみることにします。●シューマン 流浪の民 というものを、なんだか聴きたくなって聴いています。Op.29-3 Zigeunerleben といのがあちらの曲名。日本語で ドイツ語で 訳詩がでていましたが、なんだかちがうイメージ。7-8年前、サントリーホールで、この曲のピアノ伴奏をポリーニが弾いていたのを聴いたことあります。アンコールでしたけど。伴奏に徹したポリーニすごかったです。見事に聴衆のこころをつかみました。 ピアニストという枠をこえたエンターテイナーでした。

May 30, 2010

コメント(2)

-

ツィメルマンが来年音楽活動休止という記事をみて

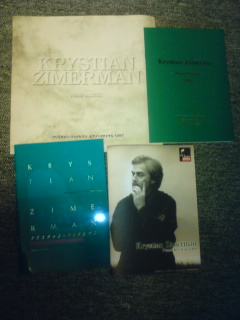

朝日新聞のツィメルマンに関するコラムhttp://www.asahi.com/showbiz/music/TKY201005270265.html「ショパンの偉大さは、自分の内面を正直に表現する術を見出そうとして、彼の音楽は一つの「言語」に到達した。」「どんな国の人でも、音楽を勉強していない人でも、読み取れて理解できる言語」ツィメルマンの言葉の深さを感じる内容でもありました。来年は活動を休止し長期休暇をとる書いてありました。スイスのバーゼルの教会やバーでジャズピアノを弾くとか・・・。このあたりがどんなところなのか、とても興味を持ってしまいました。●全国コンサートツアー中ですが、東京は今週から。コンサートはそのときしか聴けないという不思議なめぐり合わせもあります。時を大切にしたいと思わせてくれるものだったりします。***なんだかんだで5年続けて聴いたピアニスト。ショパンのプログラムのこれまでの少なさに改めて気付きました。今回の思い入れの強さに改めて気付きました。<過去ブログ>武蔵野でショパンhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201005130000/航空公園のそばでツィメルマンのリサイタルhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200906200000/ツィメルマン・ピアノリサイタル/新潟公演 http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200807120001/静かなる・・・ブラームス、フランクatみなとみらいHhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200711190000/ツィメルマン・横浜公演http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200606100000/ ****<過去プログラムの写真> もっとさかのぼって、1997(左上)・2003(左下)・2009(右上)・2010(右下)と4種類。デザインにも時代を感じます。アイボリーとグリーンがツィメルマンのカラーなのかと見て感じました。p.s.mixiで、クリスチャン・ツィマーマンというコミュニティの管理人らしきことしています。 5年前の2005年に前任者から引き継ぎ今に至っています。 当時500人ほどでしたが、いまでは1800人くらいに。 全国ツアーのとき、いろいろな地域の方の感想がとてもうれしいです。 朝日新聞のコラムも、教えていただいたりして、感謝しています。

May 30, 2010

コメント(4)

-

プラハが聴きたくて奏楽堂へ。

夕暮れ時の上野公園を歩くことが楽しみになっています。上野駅の公園口から東京文化会館のそばを通って、しばらく行って右へ曲がって、つきあたりを左へ曲がって、彫刻のいくつかを眺めながら、東京芸大のなかに入りました。奏楽堂で、第42回藝大学生オーケストラモーツァルト 交響曲第38番 ニ長調 「プラハ」 K.504モーツァルト フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313 (fl:高木綾子)リスト メフィストワルツドホナーニ 交響的小品集 Op.36当日券でも入れますが、お客様も結構いました。学校関係者も学生さんも多数でしょうけど、アカデミックな雰囲気のなかで、格調高い音楽聴けました。「プラハ」という交響曲、とても好きなんです。5月の終わりごろの、初夏の陽気のころに、このシンコペーションの雰囲気が似合います。モーツァルトの交響曲は40番と41番ではなく、「プラハ」。ライブで聴けてうれしいです。気分がのってくる第1楽章は今の自分には必要な感じのリズム。フルート協奏曲、モーツァルトがザルツブルクから出て行って、職探しの旅に出ていたマンハイムという街で書いた作品。 高木さんのフルートが聴けてうれしかったです。リストのメフィストワルツは、ピアノで聴けば超絶技巧の延長のように聞こえることが多いのですが、70人ほどの楽団が弾くと、ピアノが大勢の仕事をしているからそういう風に言われるのかという印象もちました。悩ましい中間部はチェロの音が響き、おわりのほうの軽快なフレーズはフルートの音に。ピアノで弾くときもそういうイメージが必要なのだろうか、ピアノはピアノで突っ走った演奏をすればいいのだろうかと、なんだか別の曲のように感じてしまう箇所もありました。プログラムノートは、音楽研究科の学生さんがそれぞれ担当、奇をてらうことなく忠実な解説なので、とてもわかりやすいものでした。帰りみち、東京芸大の門から右へ。上野公園の端をとおり、谷中1丁目、根津1丁目と、自分自身の大好きな、谷根千(やねせん)エリアの商店街を通り抜けました。お散歩コースとしては、自己満足できる世界へ。5月の初めにつつじを見に行ったときに来た、千代田線根津駅から帰りました。

May 28, 2010

コメント(0)

-

2日前に買った本と見逃したテレビ番組とツィッターと。

2日前に、溜池山王の駅前の小さな本屋さんで、買った本を読みかけています。「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだらという本です。ちょっと前、週間ダイヤモンドでも特集され、今週SPA!という雑誌でも特集され、いずれも電車の中吊広告で気付いたもの。本の内容はさておき、誰が著者なのか、何をしている人が、こういう本を書けるのかということに興味を持ちました。経営学なり、野球の専門家なり、一つのキャリアの人だったら、こういう風にはならないですし・・・・著者は、岩崎夏海さんという、東京芸大建築専門の人。放送作家「とんねるずのみなさんのおかげです。」「ダウンタウンのごっつええ感じ。」などの制作にもかかわっていたとか。作詞家の秋元康氏に師事と書いてありました。●ぼおっとこの本を読んでいたら、見ようと思っていた番組を見逃しました。秋元康氏が出ている番組。10:25からNHK教育で出ていたのに。頭の柔らかい人が好きなので、見ておきたい・・・・ ●そうこうしていたら、ツイッターでフォローしている方で、番組をみてくださっている方が、番組でしゃべったキーワードをつぶやいてくださっているので、ちょっと助かりました。「人生は、98%が運、1%が才能、1%が努力」「夢を叶えるのに条件はない。夢からは遠ざからない。夢は全力で伸ばした手の指先の1ミリ先にある」「人生も仕事も失敗はない」「人生はデッサンだから、軟らかい鉛筆で何回か描いていくことで、輪郭が生まれる。仕事もそうである。」 今日は運のよさに恵まれたような気がします。作詞家だけあって、響くことばをたくさんいただいたような気がします。ピンポイントでキーワードで書く機転のいい方にも感謝しなければ。秋元康さんが作った「雨の西麻布」という歌を思い出しました。この歌、サザンオールスターズの「チャコの海岸物語」と、まったくコード進行を同じにしてつくったと、だからヒットしたのだと、種明かしをした番組がかつてあったこと、思い出しました。番組でしゃべったことを、まったく同じにして書いてしまいましたが、まあいいかと思うことにしました。

May 27, 2010

コメント(2)

-

SONGSの前、「作詞家松本隆の40年」 を見た後で。

次から次へと知っている歌が流れてきて、うれしくなって見ていました。青山・麻布・渋谷の三角形風と街平面的ではなく立体的に。番組にでた都会のキーワード。知っている場所でもあるし、自分もたくさん歩いた場所でもあるので、あらためてイメージしてみました。●自分から見て同い年の薬師丸ひろこさんと、2つ年上の松田聖子さんと。同じ時代を過ごしてきた方の歌声を聴いて、うれしくなりました。最近はクラシック聴くのがほとんどですが、ジャパニーズポップスも大好きです。「木綿のハンカチーフ」 という歌が、作詞家としての出世作ということは、この番組で知りました。深く考えずにカラオケでも歌ったことありますが、今まともに歌えるのか自信ありません。インタビューで、「テクニックはいらない。何を表現したいかだ。」地味な風貌でそう答えるこのことばに、素直に響くものを感じました。音楽であれ美術であれ文学であれ、深い意味も持つように思いました。● ♪四月の雨に降られて 駅のベンチで二人他に人影も無くて 不意に気まずくなる何故 あなたが時計をチラッと見るたび 泣きそうな気分になるの?・・・赤いスイートピーの2番♪話を外して歩いても心はそのまま置き去りね昨日からはみ出した私がいる波の頁をめくる時の見えない指さき・・・探偵物語の2番番組では、なぜか2番の歌詞に光をあてた感じになりました。四月の雨、波の頁 ということばにどきっとしてしまいました。 ♪冬のリヴィエラ 男ってやつは港を出てゆく 船のようだね哀しければ 哀しいほど黙り込むもんだね ●半蔵門線で青山一丁目のあたりで降りて、雨の日に歩いてみたくなりました。麻布と渋谷の三角形、確認してみたくなりました。木綿のハンカチーフを歌った歌手の声の「九月の雨」というものが頭に鳴ってしまいました。

May 26, 2010

コメント(3)

-

喜び方がまだ足りない

喜び方がまだ足りないもっと喜ぼう。ちょっといいことがあっただけでも、うんと喜ぼう。喜ぶことは気持ちがいし、体の免疫力だって上がる。恥ずかしがらず、我慢せず、遠慮せず、喜ぼう。笑おう。にこにこしよう。素直な気持ちになって、子供のように喜ぼう。喜べば、くだらないことを忘れることができる。他人への憎悪や憎しみも薄くなっていく。周囲の人々もうれしくなるほどに喜ぼう。喜ぼう。この人生、もっと喜ぼう。喜び、嬉しがって生きよう。「ニーチェの言葉」:「ツァラトゥストラはかく語りき」よりリヒャルト・シュトラウスの音楽・・・、 Richard Strauss - Also Sprach Zarathustra / 2001 Space Odyssey opening themeの音楽は、こんなところから出てきているのかと、改めて感じました。 ●いつかは死ぬのだから死ぬのは決まっているのだから、ほがらかにやっていこう。いつかは終わるのだから、全力で向かっていこう。時間は限られているのだから、チャンスはいつも今だ。嘆きわめくことは、オペラの役者にまかせておけ。「ニーチェの言葉: 「力への意思」よりどういうわけか、モーツァルトのオペラ 夜の女王のアリアを思い出しました。Magic Flute (Queen of Night Aria) ●溜池山王駅の切符売り場のとなりにある小さな本屋さん、サントリーホールの帰りにも時々見かけますが、本当によくできています。日本橋や丸の内に大きな店舗があるのですが、超コンパクト版のお店、ここで立ち読みするのが好きです。今日は赤坂ツインタワーにある行きつけの理髪店の帰りに、立ち寄りました。赤坂ツインタワーは初めての仕事場だったりして、初心に帰ろうと思ったのもあったりで、ときどき理髪店に行く用事を作りました。立ち読みで、ニーチェの言葉という分厚い本をぱっと開いて、おみくじのように出てきた言葉が上の2つ。おみくじのように、いまの自分にあてはめようと思ってしまいました。

May 25, 2010

コメント(4)

-

DANG THAI SON /Tokyo Bunka Kaikan

DANG THAI SON。 ダン・タイ・ソンのちょっとオリエンタルなロゴのプログラムを見ながら。 mixiのカレンダー機能で、ブログつながりの方がなにげにこのコンサートをスケジュールされた数日前に気付き、昨日何気にプログラムを確認したところびっくり。今日の昼、ひょっとして空席ありますでしょうか・・・と電話してみる。今年の後半はやたらと忙しいし、お盆も正月もたぶんあったものではないし(お仕事ほぼ確定)、聴けるときに聴いておかないと・・・、と、衝動買いに走るプロセスを疾走。19時前には上野の東京文化会館に。ダン・タイ・ソン ピアノリサイタルオール・ショパン・プログラム舟歌 op.60ソナタ3番 op.58**24の前奏曲 op.28(アンコール)マズルカ 13番***東京はすごいところです。確か10日前に、似たようなプログラムで、コンサート聴いたばかり。(第9回ショパンコンクール1位がツィメルマン、第10回ショパンコンクール1位がダン・タイ・ソン)、世界で名だたる音楽都市のような感じがします。ショパンイヤーの年のショパンのコンサート。ショパンにこだわりを持つピアニストの曲の選び方。 たいへん興味を持ってしまいました。今回は、ショパンとジョルジュサンドというテーマでの選曲、舟歌とソナタ3番の組み合わせは、とても相性いいように思いました。瑞々しい音ではじまった舟歌からソナタへ。一音一音がというより、音の粒がきらやかで、そんなに太くはないんですが、繊細な感じで、そんな演奏でした。ソナタは2・3・4楽章をほとんど続けて弾きましたが、3楽章のH-Dur,4楽章のh-mollが、もの哀しくも見事に対比されていた感じでした。後半の24の前奏曲は圧巻でした。小気味いいテンポで17番まで一気に弾いて、少し汗を拭いてまた最後まで。前から2列目の右のほうにいたのですが、弾いている表情が焼き付いています。● 「ショパンの音楽の原点にあるのは感情や気持ち」とドイツものの音楽のように構成力を問うような感じでなく自然な感じでとの、プログラムには書かれていました。ベトナム出身であるダン・タイ・ソン自身がアジアの人は柔軟性を持っていると言っている点、それなりに共感できること多くありました。●8年ぶりに、ダン・タイ・ソンの演奏聴けてよかったです。8年前はメンデルスゾーンの無言歌集のコンサート、ちょうど今の住処に引っ越す前後で、名古屋と東京で、引っ越し前、引っ越し後という感じで聴いたもので、忘れられません。そのときはショパン弾きと言われるのがいやで避けているとプログラムに書かれていましたが、今はそうではないのでうれしくなりました。2010年のメモリアルなイヤーは、いろいろな人の変化の年にしているのかもしれません。

May 24, 2010

コメント(80)

-

雨の庭のなかで/BBSからツィッターまで

雨が降っていて、結局どこへも出ませんでした。そのかわり、スポーツ中継はたくさん見ました。競馬のオークス、1着が2頭、真剣勝負のたたきあいはやはりすばらしい。大相撲春場所 魁皇が1000勝、優勝力士より大きな拍手。継続は力なりを証明。府中にも両国にもまた行ってみたくなりました。ちょっと感動モノでした。●のんびり過ごした日曜日でしたが、そんななか、きのう出会った人も、つい最近出会った人もやられているツイッターの世界に少しはいってみることにしました。1998年パソコン買ったころのホームページのBBSで 「相互リンクお願いします。」「チャットの時間は○○時からです・・・」2006年mixiがはやりだしたころ、 「マイミク申請お願いします。」「マイミクのマイミク・・・」2010年ツィッターで 「フォローしています。フォローされています。」人とのかかわりとPCのかかわりが、少しずつ進化してきて、言葉も、かかわる濃い薄いという加減も微妙にかわってきます。この間、Windows95が、98になり、2000になり、XPになり、VISTAになり、7になり・・・、そんなものはどうでもいいという感じで、IPodが登場し、Googleが普通になり。今のご時世という感じで横水平に見るだけでなく、縦にして見たら、ちょっと面白くなってきました。ピアノのアマチュアの人のパソコンのかかわり方、趣味の関係で、眺めているだけでも社会勉強になったりしました。テレビに出ている人の声がツィッターのほうが早いので、情報のとりかたが、今後変わってくるようにも思えます。早いだけでなく、ゆっくり考える時間がほしいときもありますが・・・。●ドビュッシーの「雨の庭」、なんだか急に聴きたくなりました。アルゲリッチもこの曲弾いていたのかと、ちょっとスピーディな演奏を聴くこととなりました。さっき、テレビで印象派の絵がたくさん日本に来ているので特集するというときに流れていたBGMがみんなドビュッシーだったからということもありますが、感化されてしまいました。

May 23, 2010

コメント(0)

-

ベーゼンドルファーの温度計・トマトタンメン2010

本当に久々に中野坂上にあるベーゼンドルファーのショールームへ伺いました。★ベーゼンはどうなるのでしょうか。2007/11/12http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200711200000/と、過去のブログに書いてあるくらいなので、3年ぶりくらいになるのかと思います。本来は土日はクローズらしいのですが、イベントに参加することでお誘いいただき、フルコンサートピアノも少しは触れました大変感動的な数分でした。ショールームのなかに、ベーゼンドルファーのサーモスタットもあり、温度管理・湿度管理も完璧な様子を垣間見ました。いまは、ヤマハ株式会社 国内営業本部 ベーゼンドルファージャパングループという組織になっているそうです。私の顔は、なんとなく覚えていてくださっているようで、ベーゼンのショールームが中野坂上に来る前の永田町の砂防会館のときにも伺ったことも伝えました。その後、歩いて10分くらいのところにある、白龍館へ行き、お料理とお酒と談笑しながら、少しピアノも弾かせていただきました。マスターがお元気でいてくださることをお祈りしながら演奏しました。ピアニストもピアノの先生もクラシックピアノだけでなくジャズやポピュラーの人もいて、ちょっと緊張しましたが、楽しい時間でした。たくさん演奏聴けて、おいしい思いをたくさんしました。感謝感激がいっぱいでした。また、ベーゼンドルファーの営業担当がお店にあるベーゼンドルファーのピアノを弾く、そういうほのぼのとした光景のなかにいれてうれしかったです。(自分が弾いたのは、モーツァルト K545緩徐楽章、 シューマン 子供の情景から4曲)大きな音で弾く人が大半だったので、ピアニシモの多い曲はかえってよかったのかもしれません。ベーゼンドルファーの工場とかの話とか海外のエピソードとか、話題もたくさんでした。またウィーンへも行ってみたくなりました。不思議なご縁で想定外の方とたくさんお話できました。トマトタンメンは、健在でした。4年前にこちらで弾いた曲をリクエストしていただいたのに、楽譜も持っていなかったので、また練習しようと思いました。●白龍館は、本当に不思議なところだと思っています。はじめて白龍館にいったときのこと (神社にお参りしてから行きました)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200602060000/mixiでのオフ会 (この日はいろいろな意味で感謝の日です。画期的な1日のひとつと記憶しています。)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200604300000/きらきら☆弾いた時 (このときのことを覚えてくださっていたのだと・・・)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200610120000/ベーゼン調律師のレクチャー (世界的な調律専門家のお話は貴重でした。)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200607300000/ボーダーレス・ミュージックということばを知った松本あすかライブhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200701270001/山下洋輔ライブ (パーカッションが50cm先という究極ライブ)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200710240000/副都心線が開通間近の新宿の風景をみて、トマトタンメンいただきに。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200806130000/仕事帰りにぶらり立ち寄り (試験受けたあとで暖かく迎えてくださったこと忘れません) http://plaza.rakutenco.jp/pingpongpang/diary/200901160000/はじめて白龍館へうかがったとき、神社で、四十五円(始終ご縁)ありますようにとお賽銭いれたことも思い出しましたが、ご利益はたくさんあったように思います。多くのことに感謝しなければと改めて思いました。

May 22, 2010

コメント(2)

-

アヤメの咲く季節に

とてもいい天気が続き、このあいだのコンサートの余韻もたくさん残っていて、リヒャルト・シュトラウスのヴァイオリン・ソナタが頭になりひびいています。いろんな花に囲まれた街をみると、この時期にはぴったりの曲に思えます。 ピアノの曲だけのBGMでも弾くことだけでは絶対に出会えない曲。華やかなアンサンブルで音を楽しんでいます。 写真はこの前、銀座4丁目でのところでのもの。 歌舞伎座は建て替えのためお休みに、ヤマハはようやく新たなビルが3ヶ月目に、三越のライオンはもうすぐ近くに引っ越し予定、秋には隣の大きいところへリニューアル。 定点観測のまわりは目まぐるしい感じがします。 今日の土曜日は2ヶ月ぶりに人前でピアノ。ベーゼンドルファーのピアノの音を楽しみたいです。

May 22, 2010

コメント(0)

-

紀尾井坂とウィーンフィルのコンサートマスター

紀尾井ホールへ行くとき、四ツ谷の方から歩いていくことが多いのですが、今日は麹町で降りて、紀尾井坂を上ってホールへ向かいました。このあたり、坂だらけのところですが、紀伊・尾張・井伊の頭文字をとった急な紀尾井坂は、コンサート開演前の夕暮れどきに風情のある場所だと実感しました。ホテルニューオータニ側からの紀尾井ホール(夕暮れ時)。●ウィーンフィルのホームページは、日本語化されていて、たいへん見やすくなりました。 http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=ja&cccpage=musiciansコンサートマスター Rainer Küchl Rainer Honeck Volkhard Steude Albena Danailova*とあります。今日の催しはこのなかの一人のリサイタル。フォルクハルト・シュトイデ ヴァイオリンリサイタル (ピアノ:三輪郁)昨年のウィーンフィル来日公演でコンサートマスターを務めたヴァイオリンリサイタル。<プログラム>ベートーヴェン ロマンス ヴァイオリン・ソナタ 第9番「クロイツェル」リヒャルト・シュトラウス ヴァイオリン・ソナタ Op.18 薔薇の棋士よりワルツ(アンコール)クライスラー ウィーン小行進曲ほか2曲ウィーンの香りがたくさん、音楽で表現することの喜びがたくさんあり、すてきな時間となりました。小雨まじりの空でしたが、そんな天気もさわやかなものに感じてしまいます。リヒャルト・シュトラウスのヴァイオリンソナタの1楽章が頭にずっと響いています。音の高低がある曲なので、坂を登ったり降りたりしてホールに来たことと重なりました。帰りはあたたかいスープをいただいたあと、坂をずっと降りて永田町の駅から家に帰りました。

May 20, 2010

コメント(2)

-

硫黄島と19年

硫黄島は東京から南へ1080キロ、グアムから北へ1130キロ、硫黄島は現在では東京都小笠原村。1945年2月19日から3月21日が硫黄島の戦い。アメリカをよく知る栗林中将の負け戦とわかっていての防衛戦、戦前のロサンゼルスオリンピックの馬術の金メダリスト(西中尉)がいた最後の地。さっきまでBS-2で「硫黄島からの手紙」という見損ねていた映画を見て、感慨深いものありました。多くのものを正確に伝えようという意思を感じ、いろいろなことを考えさせられました。何も言葉もでないような映画でもありました。 ●1945年2月19日といえば、自分が生まれたちょうど19年前のこと。なんということだと思ってしまいました。少しは長く生きているので19年という時間軸は実感することもあって・・・、今からさかのぼればと、心のなかでタイムスリップしました。2010年5月20日の19年前といえば、1991年5月20日は平成3年のこと。バブル景気といわれたまっただなかのころ。ベルリンの壁が壊れたばかりで世界地図はずいぶん変化ありました。湾岸戦争もありましたが、小切手外交といわれお金で解決したということで、日本はひんしゅくを買いました。海部内閣、当時の自民党の幹事長は小沢一郎氏。私自身、この年は、モーツァルトイヤーで、もうすぐヨーロッパへはじめて旅行するのだと思っていたころ、ザルツブルク音楽祭のプログラムを楽しみに眺めていました。仕事先は和歌山にある工場まで、2時間少しかけて通っていたころ、まだ工事中の関西新空港を毎日電車で見ながら、南海ホークスという野球チームがいなくなって、もぬけのからになった大阪球場が住宅の展示場に変わったところを帰りに電車で見ながら。通勤の行き帰り、ウォークマンで、よくシューマンのホロヴィッツが弾くピアノを聴きながら。シューマン トッカータ op.7が、景気よく最初の曲でして、アラベスク op.18 が終わりから二つ目でした。 ●19年ごとにぜんぜんちがう国になっているようにも思えますが、なんだか不思議に思えます。流されやすい人のたくさんいる国、19年後、どうなっているのでしょうね。のんびり、こたつでせんべい食べていたいです。

May 19, 2010

コメント(6)

-

333333アクセスと333の曲

333333 というぞろ目のアクセスを通過したことを知りうれしくなりました。pingpongpang 総アクセス数:333353 アクセス(平均 174 アクセス/日) 開設日数:1918日(開設日:2005/02/16) 日記記入率:92.6%5/17 215 5/16 190 5/15 226 5/14 243 5/13 248 5/12 250 多くの方に来ていただいてありがとうございます。子供のころ、背番号3の4番バッターが引退するときのセレモニーで、後楽園球場の電光掲示板に栄光の背番号333333・・・というもの、テレビで見ながら感慨にふけたことあります。「永久に不滅です。・・・」なるようなメッセージも、その時に聴きましたが、できるかぎり続けて行きたいものです。●今日は、作品番号とか、3の番号がつく曲をせっかくなので、聴いてみました。モーツァルト ピアノソナタ K333 第3楽章 ピアノ:ランランベートーヴェン ピアノソナタ 第3番 第3楽章 ピアノ:バレンボイムシューマン 暁の歌 Op.133 第1曲ー第3曲 第4曲ー第5曲 ピアノ:ポリーニブラームス 交響曲第3番 第3楽章 サイモン・ラトル指揮 ベルリンフィル(2分少々) クルト・マズア指揮 ゲヴァントハウス管弦楽団マーラー 交響曲第3番 第6楽章 ゲルギエフ指揮 ロンドン交響楽団みんなお気に入りの曲ばかりです。モーツァルト K333 ピアノ仲間で終楽章弾いてくれる人がいました。youtubeでランランが楽しそうに弾いているのをみて、こちらまで楽しくなりました。ベートーヴェン3番ソナタ、ピアノ仲間の演奏で好きになった曲でもあります。シューマンの暁の歌、そういえばポリーニの新譜がでた8年前の今頃、毎日聴いていました。3曲目と4曲目がつぼにはまりました。ブラームス3番、この楽章だけ映画で使われたこともありますが、静かに夜に聴いてみることまたしたいです。マーラー3番、ドラマの最終回で使われていて、この曲何??ということから、興味をもった曲。長い交響曲ですがここだけ聴くことよくありました。何度聴いても飽きない曲がいくつかあってうれしいです。いまは明るい曲が弾きたいのでK333とかも練習してみたいですね。

May 18, 2010

コメント(0)

-

ドーナツにはじまり23番

朝ドラを見ていて、時代の変わり目のころを紹介しているような気がします。ゲゲゲの女房の舞台となっている時代は、昭和36年ごろですが、紙芝居屋さんが下火になり、貸し本マンガも下り坂になりといったところ。●小さいころから、音楽はよく聴いていましたが、媒体はいくつも変化していますので、そのことを思い出そうと思いました。レコード:LP33回転、ドーナツ盤45回転子供のころから普通にあったもの。幼稚園のころあったレコード:親が買ったので トルコ行進曲/子犬のワルツというドーナツ盤はよく覚えています。でもブルーライトヨコハマとかのほうがよく聴いていました。小学校のころ、ベートーヴェンの交響曲のLPレコードは毎年クリスマスに買っておらっていました。 カラヤン全盛期。 それほど知識のない親でも知っていました。中学校のころ、はじめて自分でレコード買いました。カーペンターズのシングル。その後、ビートルズの赤盤、青盤・・・、ビリージョエル、ABBA,リチャードクレイダーマン、イーグルス、クイーン。カセットテープ中学校のころ、高校のころ、おかねがなかったので、もっぱらエアチェックしていました。FM放送は、テレビを見る時間より長くお友達でした。ヒットチャート追いかけていました。1985年ショパンコンクールの放送は、相当録音していて、A面ブーニン、B面小山実雅恵さんでショパンp協1番とかにしていました。オープンリールテープ家にはなかったのですが、子供のころに出たピアノの発表会は、このようなもので録音してもらって渡されました。コンパクトディスクレコードとCDがお店に半々だった、昭和58年ごろの情景は、今でもはっきり覚えています。大学の生協でのCDショップの光景が3カ月ごとに変わっていく感じでした。会社に入って、月2-3枚、ボーナスのとき10枚=年間50枚x20年=1000枚という感じで、しばらくこのペースでした。買い始めていたころの大阪のCDショップのお店がいまはなくなってしまっているのですが、そのころ教えてもらった方々はお元気なのかと思ってしまいました。買い始めのころは内田光子さんのCDが3カ月に1回新譜がでていて、ユーミンの新曲買う見たいに発売日に買っていました。(昭和63年から2年くらい)去年あたりから、CDほとんど買わなくなってしまいました。ある程度のものはあるからということもありますが、ネットで聴けるからというのもあります。 テレビでも、昨日もそうでしたが、いい特集増えました。ディレクターのセンスいい方増えたのは確かかもしれません。日曜日の夕方にCDショップに行って、ほとんど人がいなかったので心配になったこともありますが、この先どのように変わっていくのだろうかと思っています。こんな風にすぐ聴けてしまいますし・・・。http://musico.jp/contents/player.aspx?id=r9195W&p=internalモーツァルトピアノ協奏曲23番3楽章 こんな感じでサンプルがありました。内田光子(pf) クリーブランド管弦楽団そういえば、レーザーディスクで、内田さんの弾き振りのものが実家にありました。20番と23番は何度も見ましたが、まだ保管されているのだろうかと、ふと思ってしまいました。この秋にクリーブランド管弦楽団来日します。このオーケストラ、TDKがスポンサーするみたいです。 カセットテープでお世話になった会社は、いま何を生業にしているのだろうと思ってしまいました。20年ぶりくらいに弾き振りをする内田さんのコンサートは即日完売。チケット手に入れようと思えば、楽ではありませんね。23番24番の日、なんとかならないものかとおもっています。●http://www.youtube.com/watch?v=FzLUWaSz76I23番の3楽章、元気になりたいとき、CDでほんとうに何度も何度も聴きました。上のサンプル短すぎたので、ちゃんと聴くことにしました。グルダ(pf)、アーノンクール指揮 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団。

May 17, 2010

コメント(0)

-

バラのアーチ

天気もよく、午後からバラ園のある公園へ出かけました。庶民的なところにあるので、お祭りのように賑やかでした。バラ園は華やかで、一番いいときに来れた感じがします。このバラのアーチは、ちょっと感動ものでした。●夜にN響アワーでブッフビンダーが弾くベートーヴェンのピアノ協奏曲5番は、堂々としていて見事でした。また今度来日したら聴いてみたいピアニストです。昼さがりに見た堂々と咲いているバラを思い出しました。第3楽章(1) 第3楽章(2) ・・・これはバーンスタイン(指揮)、 ツィメルマン(ピアノ)の演奏です。

May 16, 2010

コメント(4)

-

アメダマ傘

東京芸大にある旧奏楽堂へこの前コンサートを聴きに行ったとき、目の前にあった彫刻、「アメダマ傘」という作品、ほのぼのとしていて、つい見とれてしまいました。http://www.yuznak.jp/hayama/2010/04/2010.html芸術の散歩道 ということを知ることとなりましたが、2010年度の作品ということで、この作品を含めて4点展示されているとのことです。新緑の季節のこのあたり、上野公園の奥のほうですし、それほど人もいませんので、おすすめできるスポットかもしれません。●http://www.youtube.com/watch?v=4q4fJRWitz0&feature=relatedベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第9番 op.47 「クロイツェル」 第3楽章 ヴァイオリン:メニューイン ピアノ:ケンプ軽快な第3楽章・・・とんでもなく大御所の演奏を見つけてしまました。アメダマ傘の写真を見ながら聴いてみると楽しくなりました。

May 15, 2010

コメント(0)

-

武蔵野でショパン

三鷹駅から北へ15分ほど歩いて、武蔵野市民文化会館へ。会社を早く出たつもりでしたが、やはり着いたのは19時開演ぎりぎりでした。クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタルショパン ノクターン第5番 嬰ヘ長調 Op.15-2ショパン ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 Op.35「葬送」ショパン スケルツォ第2番 変ロ短調 Op.31**ショパン ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 Op.58ショパン 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60Chopin2010のプロジェクトでもありますが、これから1か月ほどつづく日本ツアー初日。暖かいファンに囲まれてのコンサート、そんな感じでありました。プログラムは考えに考えたなかでのもののなか、きっと選んだのでしょう。ショパンと同じ国に生まれたピアニストとして、ショパンが生きていた19世紀、生まれた国の領土はなく、存在する権利さえ奪われたなかで作られた作品の数々を、当時の音楽としてどのように作られ、どのように表現すればいいのかと、愚直なまでに追求しようとしていること、コンサートプログラムのなかのメッセージからも強く感じとれました。「2つのソナタは、人生を 伴奏してきた作品で感情的に揺れ動いた時期にかならずそばにいて、スポンジのように感情を吸い取った曲」とも紹介されていました。ソナタ3番の3楽章は、特に圧巻でした。最初と最後の楽章が目立つ曲でもありますが、2番の葬送ソナタと同じく、3楽章が際立つ感じがしました。「ピアニストであるという職業と考えたことはなく、人生最大の趣味」「パフォーマーではなく、音楽の研究家」過激なメッセージも強い意志もインタビュー記事からありますが、音楽を奏でるという本質を改めて感じました。またそんな演奏会でした。ソナタを弾いた後、静かにそして多彩な展開を見せて舟歌を弾き、潮が引いていくかのようにコンサートを締めました。なにもことばはいりません。 生きていてよかった、いい一日でした・・・、という感じになりました。このツアーのあと、もうしばらくショパン弾かないと書かれていました。あと1回くらい聴きたい・・・・ですね。

May 13, 2010

コメント(4)

-

旧奏楽堂でシューマン

新緑が似合う上野の杜。夕方、上野の公園口から東京文化会館のそばを通り、上野公園を突っ切って、東京芸大方面へ。大きなチェロを持った人、画材道具を持った人とかとすれ違い、学校帰りの方も多くいたみたいです。旧東京音楽学校奏楽堂というところで、シューマン生誕200年記念企画室内楽コンサート~ライプツィヒ弦楽四重奏団を迎えて~というものを聴きに行きました。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201004170000/ひと月ほど前、メンデルスゾーン基金の会で、教えていただいたコンサートでもあります。コンサートの始めに、シューアン研究で著名な、国立音楽大学教授の藤本一子先生より、シューマンと室内楽というテーマでレクチャーありました。シューマンの生まれ故郷の写真、ライプツィヒ時代の住居、実際の直筆譜などの紹介、映像、パワーポイントなので、演奏会がより楽しくなるような内容でした。1842年は室内楽という年ということでもありますが、シューマン後期作品について、深いお話ありました。2006年の没後150年のシューマンイヤーのあと、後期作品を見直す傾向が強くなったことでした。当時の伝記から精神的な病(レクチャーでは心身の破綻)の中で楽曲でも同じようなとらえ方をされ、つい最近までその論調で当たり前のように通っていた。ピアノ以外の作品で新たな境地を切り開いていることを音楽学的な見方で検証しようとしているようなことなど。ピアノ四重奏曲を例に、ベートーヴェンのソナタ形式を基準に考えると、形式的に無理があって、途中であきらめたような感じにみえるものも、20世紀のピアノ作品を例にとると、結果的にシューマンとよく似た形式になっているものがあり、前衛的な時代の先取りをするような実験工房のようなものにもなっている。そんなことがとても印象に残ったお話でした。作曲家のことも楽曲のことも、いまだに研究されつくされていないことも多くあり、時代によって評価も変わっていくこと、そのなかに今があること、レクチャーで強く印象づけられました。<コンサート>ヴァイオリンとピアノのためのソナタ「F.A.K」 イ短調 (1853) ブラームス、ディードリッヒ、シューマンの合作 ヴァイオリン:甲斐摩耶 ピアノ:野田清隆幻想小曲集 作品88 (1842) ヴァイオリン 山本美樹子 チェロ 伊藤文嗣 ピアノ 津島圭祐ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47 (1842) ピアノ 村田千佳 ヴァイオリン ティルマン・ビューイング ヴィオラ イーヴォ・バウアー チェロ マティアス・モーズドルフhttp://www.youtube.com/watch?v=3pxyfF5k8Xk&feature=related4楽章のなかに、ノヴェレッテンの5番の一部が挿入されていると、はじめのレクチャーでもあり、この曲を聴くことがますます面白くなりました。ピアノが他の楽器に、音が絡み合うなかでアンサンブル、どれもすばらしかったです。アカデミックな場所で演奏が聴けてよかったです。旧奏楽堂、コンサート休憩時間の風景・・・、粋な感じがしました。

May 12, 2010

コメント(2)

-

「日本辺境論」とそのなかでピアノのことを・・・

このあいだの休日、本屋さんの新書コーナーで「新書大賞1位」という本の帯が目につき、気になりました。また、複数の方が推薦している新書でもあったりして、中身も気になりました。時間があまりないので、書評を見てから気になるところを読もうと思うと書評もつぎからつぎへとネットでも出てきました。新潮社 朝日新聞1朝日新聞2読売新聞チーフコンサルタントはてなyougetuhiwaというブログbookjapanbooklog一番下のリンク先のものがわかりやすかった感じがします。「日本人ほど日本人論が好きな民族はいないと良く言われる。常に外からの目を気にして、遅れていないか心配している。なぜそんなメンタリティが生成されたのか。著者は日本は古代から辺境国家であった事に着目する。・他国との比較を通じてしか自国の目指す国家像を描けない。・アメリカのように「我々はこういう国家である」というアイデンティティが持てない。・私たちは(開戦のような)きわめて重大な決定でさえその採否を空気に委ねる。・辺境である事を逆手に取り、政治的、文化的にフリーな立場を得て自分たちに都合のいいようにする?面従腹背に辺境民としてのメンタリティがある。・後発者の立場から効率よく先行の成功例を模倣するときには卓越した能力を発揮するが、先行者の立場から他国を領導する事になるとほとんど脊椎反射的に思考が停止する。・辺境民の特質として「学び」の効率に優れ、「学ぶ」力こそが最大の国力である。・辺境民の特質は、日本語という言語の影響が大きい。説得力がある民族論。著者は決してこれを悲観的に捉えている訳でなく、逆に辺境であることを受け入れて、独自の文化を世界に示していく方がいいと語る。大いに納得させられた。 」 ●辺境ということばが、気になりました。政治的なことはさておいて、文化的な面ということについて、なんとなく考えたくなりました。ぜんぜん話題がかわってしまうかもしれませんが、クラシック音楽やっているものにとっても、ヨーロッパからみれば、とてつもなく辺境の地なのかもしれませんし、受け入れ方も向こうの人から見れば異質かもしれませんので。過去のブログをひっくりかえしてみると、西洋音楽と日本の音楽のかかわり方みたいな講演を聴いたり、書物で知ることとなったりしました。世界のレッスンを紹介して、日本人で学ぶ人に対して警鐘めいた感じをするものもありました。ここ最近の公開レッスンに対してもそういうことなのかもしれないと思うようになりました。●http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200809270001/日仏音楽協会から、「日本におけるフランス音楽の現在について」ということで、 野平一郎さんからレクチャーがありました。(2008/9/27ブログより) (主な内容) 150年の歴史のなか、パリ音楽院に日本人が最初に学んだのは、明治時代に陸軍の軍楽隊が、明治時代(125年前)に行ったのが最初。 作曲家の池内友次郎が1927-、ピアニストの安川加寿子が1934-から留学したのが本格的なはじまりで、80年ほどしかまだたっていない。 http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200809280000/青柳いづみこ著「翼のはえた指」評伝 安川加寿子 (1999年)「1975年に安川加寿子氏が、エリザベート国際コンクールの審査をされたとき、日本が世界レベルになるのにあと50年かかるといったこと、何が足りないのかをある意味問題提起しています。」 http://mixi.jp/view_item.pl?id=1216273&reviewer_id=532391ピアノレッスン-世界のレッスンとレパートリー (和書) 中村 菊子ヤマハミュージックメディア (1996年12月出版) あらためて読み直してみて、気になった箇所はレッスンのことに関してのこと。(以下は引用した内容) 「音楽とは、自分が「思うこと、感じること」を表現する芸術であるから、「指づくり」より「歌ごころ」が先、初期のレッスンから自分の心と曲の内容を結びつけて弾くことが大切」 「ピアノレッスンは楽しみのためのレッスンも情報教育のレッスンもピアニストを目指すレッスンもやることは同じ」 「指づくりを強いたレッスンをしていた場合、聴くことが留守になり、音色が固いモノトーン(一色)になり、形からはいった指に「歌ごころ」をつけようとしてもほとんど困難」 (上記の青柳さんの著書でも似たような指摘は他の著書やコラムでも)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200905040000/マスタークラスを聴講 (講師のブリジット・エンゲラーさん 2009年5月)「曲に対するイメージ、感情、何を表現したいかを語る口調を大切に、色彩感を持つように、(同じフレーズでも)ちがう表現になることをためすように、学者のように探究することを強調されました。どう聴かせたいかわからず、モノトーンのような色彩感になるのは最悪だとも。オーケストラ、室内楽、オペラなど、多彩な音色の楽器の演奏をたくさん聴いて耳を育てること、ピアニストという範囲に閉じこもってはいけない。鍵盤の上でただ速く弾ければいい、暗譜で弾ければいいという単次元的のものではない。」 上に書いたことで、「あと50年」といっていたことは、こういうところでも指摘されているのではと思ってしまいました。●最近でこそ変わってきたのかもしれませんが、そろばんや書道とかのように、何級とか何段とかそういうものと置き換えて、体系的なものを重視しすぎて、何か肝心なものをなくしてしまうような練習の仕方をしてきたのではないのかなあと、自分の年代以上の人を見ていたらそう思ってしまうこともあります。いろいろなところを旅して、見て感じたりしたことを素直に表現するようになればと思っています。過渡期のような時代をいろいろ見ていければと思うようになりました。あしたは旧奏楽堂に行くことがあるので、また歴史のある場所で格調高い音楽聴きたいです。 シューマンのピアノカルテット 聴いています。

May 11, 2010

コメント(2)

-

ショパンコンクール2010のホームページより・・・。

今日はサッカーのワールドカップの日本チームのメンバー発表がありました。4年に1度ということで、決まるものが決まればやはり盛り上がる感じが伝わってきます。そんなこともあってか、5年に1度のショパンコンクールのことが気になりました。最近ではテープ審査とはいわず、DVD審査というのだということを知ったりもしました。ショパンコンクールのホームページを見ていると、10月での1次予選に進む方々が発表になっていました。http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/id/158381人通過で、日本人は16人(Mr:3、Ms:13)(日本人だけ抜き書きいたしますと・・・)13 Ms Madoka Fukami Japan17 Ms Eri Goto Japan 25 Ms Junna Iwasaki Japan 27 Mr Kaoru Jitsukawa Japan 29 Ms Airi Katada Japan 34 Ms Marie Kiyone Japan 40 Ms Naomi Kudo Japan/USA 43 Ms Eri Mantani Japan 46 Ms Maiko Mine Japan 47 Mr Shota Miyazaki Japan 48 Mr Kotaro Nagano Japan 50 Ms Mariko Nogami Japan 51 Ms Kana Okada Japan 52 Ms Yuma Osaki Japan 65 Ms Rina Sudo Japan 77 Ms Yuri Watanabe Japan なんだかとても応援したくなりました。●http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/id/829カレンダーのページには、大まかなスケジュールがありました。(少しだけ抜粋いたしますと・・・)Opening Concerts, Warsaw Philharmonic1st October, 7.30 p.m. Recital of Mitsuko Uchida on the occasion of the International Day of Music 2nd October, 8 p.m. Concert with participation of Martha Argerich and Nelson Freire, opening the 16th International Fryderyk Chopin Piano CompetitionPreliminaries, Warsaw Philharmonic,1st STAGE AUDITIONS, 3rd - 7thOctober Preliminaries, Warsaw Philharmonic,2nd STAGE AUDITIONS, 9th - 13thOctober Preliminaries, Warsaw Philharmonic,3rd STAGE AUDITIONS, 14th - 16thOctober Ceremonies related to commemoration of 161st anniversary of death of Fryderyk Chopin17th October, Church of the Holy Cross in WarsawOrchestre des Champs-ÉlyséesPhilippe Herreweghe - conductorW.A. Mozart - Requiem Warsaw Philharmonic - the Final, 18th-20th October20th October, around 11 p.m. - announcement of the competition results: Press conference オープニングコンサートで、内田光子さんなのだと、やっぱり文字を見てもうれしくなりました。過去に何度か行ったコンサートで、ショパンソナタ3番が1度だけあり、とても静かな3楽章から、とても盛り上がった4楽章へ。静から動へ、緩から急へと惹きつけられた演奏だったことを思い出してしまいました。このコンクールのことで、今年後半もいろいろ楽しみなことがありそうです。●前回のショパンコンクールは2005年10月、5年前は、ここのブログを始めて8カ月目くらいでしたが、このイベントのおかげで、いろいろと書き込みも増えたり、知り合いも増えたりということもありました。人気のあるブログの主に、それから2年後えー!!!ということで知り合いになってしまったこともありました。ショパンコンクールに聴きに行って帰ってきた知人の公式プログラムに釘付けになったりもしました。今年もまた行ってきた人におねだりして、プログラムを見せてほしいとせがむかもしれません・・・。●ショパンのソナタ3番3楽章 今日は静かに聴いています。この楽章があって終楽章があるのだと思っています。そう思って弾いている人の演奏を聴いてみたいです。

May 10, 2010

コメント(200)

-

名曲喫茶ショパンへ行きました。

休日の昼下がり、ショパンの催しものとかを整理したあと、ちょっとお散歩してみたくなりました。静かな音楽が流れているところでもあればと、名曲喫茶 ショパン ということで、検索してみたところ、池袋のひとつ先の要町という駅からほどなく歩いたところにそういうお店があることがわかり、行ってみることにしました。なんだかダーツを投げて、行き先を決めた感覚になったのですが・・・。閑静な住宅街の雰囲気のいいところにお店がありました。お店にはアップライトピアノがあり、静かなチェロの音楽がかかっていて、特にショパンにはこだわっていない感じでした。ほどなくすると、客はわたし一人になり、オーナーの方は、声をかけてこられました。何も知らずにうかがったのですが、もともとレコード会社に勤めていて、その後、音楽の評論をしたり、本を書かれたり、とても優雅な人生を歩んでおられるようにも見えました。若かりしころ、苦学され、音楽喫茶というものにそうとう癒されたということで、そういう店を自分でも作ってみたくなり、今に至っているとのこと。私の生まれるような時代から今にいたるまでのいろんなお話をしてくださいました。また、偶然ではない出来事になったような気がして、ちょっとうれしい1日になりました。アイスコーヒー1杯450円でしたが、お金に代えられないものを多くいただいたような気がしています。●WEBでもいくつか紹介されていました。 東京 大人の遊び場|WEBマガジン e-days「イーデイズ」http://e-days.cc/features/tokyo/spot/ikebukuro/dining/chopin.php毎日jp 楽コレ! タノシクナルノハコレカラダ <その15>ショパンをはしごしたhttp://mainichi.jp/tanokore/column/hioki/003392.htmlアマゾンで検索したときの著書 potaruでの商品検索●お店では、ほとんどショパンが鳴らなかったこともあり、家に戻ってから、今日はショパン三昧になりました。ショパン ピアノソナタ第2番 op.35 b-mollツィメルマン(pf) 1984年8月 ザルツブルク音楽祭ライブ録音第1楽章 第2楽章 第3・第4楽章ポリーニ(pf) 1960年 ショパンコンクールでの演奏第4楽章ショパン ピアノソナタ第3番 op.58 h-moll 第4楽章マルタ・アルゲリッチ(1967)リパッティ(1947)プレハッチ(2007)ポリーニ(1984)時代を感じる録音を聴いて、面白かったです。やっぱり、コンサート会場へ行って、ライブの演奏聴きたい!と強く思いました。超一流というピアニストも10年たって、20年たって、ますます高い境地に立っているということに出会えると、とてもうれしいです。

May 9, 2010

コメント(200)

-

日本におけるショパン生誕200年祭のちらしから

GWもおわり、普通の日曜日になった感じです。先週はコンサート三昧でした。ラ・フォル・ジュルネも、東京開催だけでなく、 ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭 「ショパン・ジェネラシオン1810」ラ・フォル・ジュルネ新潟「熱狂の日」音楽祭 「ショパンとバロック」ラ・フォル・ジュルネびわ湖「熱狂の日」音楽祭「ショパンとモーツァルト」ラ・フォル・ジュルネ ワルシャワ ~ショパン・オープンhttp://chopin2010.pl/という感じで、地方へ、ご当地へ展開しているようです。●ラ・フォル・ジュルネの会場においてあった、「日本におけるショパン生誕200周年祭」の案内を見て、5月に催されているものは、まだまだずいぶんあることを知りました。河口湖オルゴールの森コンサート 「ピアノの詩人、ショパンからのメッセージ 4/17-11/23 http://www.kawaguchikomusicforest.jp/event/concert2010_1.html ショパン・フェスティバル2010 in 表参道 (カワイ表参道コンサートサロンパウゼ)5/23-6/5http://chopin-society-japan.com/chopin-festival2010/ショパンの胸像除幕式 記念演奏会 5/22(東京藝術大学奏楽堂)http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/20100522_14_01.html楽しみな催しばかりです。場所が固定していないのは、次のものです・・・。クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル オール・ショパン・プログラム 5/13-6/12http://www.japanarts.co.jp/html/2010/piano/zimerman/index.htmAプロ:ノクターン5番、ソナタ2番、スケルツォ2番、ソナタ3番、舟歌(武蔵野5/13、横須賀5/15、びわ湖5/16、長野5/21、盛岡5/22、札幌5/24、名古屋5/28、倉敷5/29、西宮5/30、東京(サントリーH)6/3、6/5、所沢6/12 )Bプロ:ノクターン5番、ソナタ2番、スケルツォ2番、ソナタ3番、バラード4番(新潟6/6、東京(サントリーH)6/10、横浜6/11 ) 年間のコンサート回数を絞っているはずのツィメルマンですが、日本のいろいろな地域へとありがたいと思いました。 ザルツブルク音楽祭等のプログラムも確認しましたが、今年はほとんどこのパターンのようです。舟歌 聴いています。 コンサートでもまた聴きたいです。

May 9, 2010

コメント(2)

-

朝ドラ「ゲゲゲの女房」とゲーテのことば

8時スタートに変わったNHKの朝ドラ、時計代わりにして見ているのは、ここ10年以上何も変わらず、早くなったおかげでテレビを途中で消して家を出ることもなくなりました。ゲゲゲの女房という変わったタイトルですが、今よりももっと貧しくつつましかった昭和30年代半ばの様子と懸命に生きているというなかで、共感することも多いです。時計代わりだけでなく、ちょっとはまって見続けることになるような展開です。昨日の放送で、水木しげるが描いた漫画がなかなか受け入れられないときに執筆部屋に張られていたゲーテの格言、なかなか深いものを感じました。「意志の力で成功しない時には好機の到来を待つほかない」「人は努力している間は迷うに極まったものである」「自分自身を知るのは楽しんでいる時か悩んでいる時だけだ」ゲーテとの対話という3冊の本が、ドラマのなかでも紹介されていました。「嫁なら読め」という洒落というかギャグのようなセリフに笑ってしまいました。「ありがとう」 という、いきものがかり が歌っている朝ドラの主題歌、とても気に入っています。こんなに素直な歌、めったにないと思っています。半年間、目覚めの音楽として、毎週聴けるのはうれしいです。●これまでも、朝ドラのことは、ブログに何度か書いていることアーカイブを見て、わかりました。そのときそのときのいろんなシチュエーションを含めて、ちょっと笑ってしまいました。つばさ (川越のラジオ放送局)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200904290000/だんだん (出雲のしじみ汁と京都の舞妓さん)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200810070000/瞳 (月島の洋服屋さんとヒップホップダンス)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200805270000/ちりとてちん (落語のはなしと若狭湾の風景)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200710310000/純情きらり(戦前の音大お受験の話題のあたり)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200605110000/ファイト (お馬さんとバネ工場のはなし)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200504160000/

May 8, 2010

コメント(2)

-

酢てき・・・

GW明けで飲み会に参加。1年間やってきたことで、打ち上げまでたどり着いたことはとてもうれしかったです。●家に帰って、ラ・フォル・ジュルネでB5とB7の会場のあいだにあった、ブルボンのコーナーでいただいた試供品、「酢てきスタイル」。二日酔いになりませんようにと、ちょうどいいものを見つけました。http://www.bourbon.co.jp/boysenberry/products/products.htmlネーミング、よく考えられたもので、気に入ってしまいました。 ●BGM: モーツァルト トルコ行進曲 (ファジル・サイ編曲)http://www.youtube.com/watch?v=0_Whp1kWZ8Y&feature=related4年ほど前の夏、東京都心部の公演が売り切れになっていて、きらきら星変奏曲というプログラムに惹かれてパルテノン多摩までファジルサイの演奏聴きに行ったこと思い出しました。そこでもアンコールで、これ聴きました。楽しそうに演奏されていて、きっとモーツァルトも喜ぶだろうなあと感じました。アレンジしようがどう弾こうが、モーツァルトとか作曲家の本質をわかったうえでという気がします。

May 6, 2010

コメント(0)

-

ラ・フォル・ジュルネ 経済波及効果の計算・・・ほか。

ラフォルジュルネの音楽祭も終わり、まったりとしたGW最終日。公式ガイドの冊子を並べてまた来年も楽しみにすることにしています。昨年度の総括のような冊子もあり、持って帰ってきました。LFJ2009年の総合経済波及効果は、113.9億円 とありました。何を持って、経済波及効果というのだろうと、冊子を見ましたところ、地道な積み上げ数字と、それなりのロジックがありました。直接効果として、飲食、宿泊、交通、物販、入場料、事業コストの合計間接効果として 直接効果x1.74 税収効果として 上記2つの税収分この3つの合計をいうのだそうです。勉強になりました。***LFJ2010は、結構人気もあったので、昨年のバッハのときよりも上を行くかもしれません。自分はどれだけ貢献したのだろう・・・と振りかえってみましたところ。飲食 5/2にショパンカフェで注文した、ジョルジュサンド家に伝わる・・・というセット 5/3に暑かったのでショパンカフェで注文したソフトクリーム宿泊 していません。交通 5/2 2往復 朝の公演、昼の公演 5/3 2往復 朝に福袋コンサートのチケット購入、午後の公演 5/4 1往復 夜の公演物販 5/2 公式プログラム (日清製粉のから揚げ粉の試供品をいただいたのですが、これはゼロ) 5/3 ポストカードを少々、 (ブルボンの試供品をたくさんいただいたのですが、これはゼロ) 入場料 5/2 他力本願のためゼロ 5/3 1公演 5/4 1公演だいたい10000円をちょっと切るくらいなのでしょうか。充分楽しめたので、満足しています。いろいろな方とブログを通じてもお話できて、だいたい日に300くらいアクセスもあり、楽しい時間になりました。この場を借りてお礼申し上げます。●BGM:ハイドン ピアノ・ソナタ ハ長調 Hob.XVI-35 ピアノ:ファジル・サイhttp://www.youtube.com/watch?v=zNWJAs4iBQ4 こどもの日に、こどものころ、たぶんちょうどこれくらいの季節に弾いていた ソナチネアルバムに入っていたものを聴いています。 大人になってこれを弾くとなると、ちょっとたいへんだなあと、 去年の今頃弾いていて、思い知りました。 ソナチネにはいっている曲だから、たいしたことがないという先入観は、 非常に危険な発想と感じました。 ファジル・サイのCDの自身が示したライナーノーツに、 「ハイドンの音楽表現の本質は人生だ。・・・・ ソナタの一曲一曲、楽章の一つ一つにも、背後に小さな物語があるのが 感じられる。そして私たち演奏者は時々、自分の想像力によって この物語を発見し、作品に隠されたユーモアや皮肉などを見つけて、 弾き出さなければならない。 」 と、こんな奥深いコメントがあり、このような深い洞察のなかから、 少しはピアノを弾く機会をもつようになればと感じました。

May 5, 2010

コメント(200)

-

涙の日: ラフォルジュルネ最終日の最後に。

のんびりした休日を過ごしていました。本の整理とか写真の整理をしていたら、ラ・フォル・ジュルネの公式ガイドブックの過去分が全部出てきました。2006年のモーツァルトにはじまり、2007年民族のハーモニー、2008年シューベルトとウィーン、2009年バッハとヨーロッパ、そして今年の2010年ショパンの宇宙。こうしてみると貴重なコレクションになってきているように思います。ずっと家にいるつもりだったのですが、モーツァルトという文字を見て、ラ・フォル・ジュルネの最終公演のプログラムを見て、時計を見ると20:15。売り切れていたらあきらめよう(たぶんあると思うけど)と思って、21:45開始のホールAのコンサートを目指して出かけることにしました。モツレクの”怒りの日”と”涙の日”の頭にうかび、聴いてみたくなりました。●公演No.316 ホールA 21:45-22:55「ショパンの葬送」 (ショパンの遺言に沿ったショパン 24の前奏曲 op.28よりNo.4,No.6 鈴木優人(オルガン)ショパン=ヘルツィン 葬送行進曲モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626 ローザンヌ声楽アンサンブル シンフォニア・ヴァルソヴィア ミシェル・コルボ (指揮)2F席は、がらがらだったので、結構いいポジションを探して聴かせていただきました。やわらかくそして暖かい混声合唱、究極のアンサンブルを楽しみました。贅沢な時間でした。何もことばもなく、鳥肌がたつような場にいれてよかったです。(雰囲気だけでも・・・・)Dies Irae(怒りの日)Lacrimosa(涙の日)(ずっと前、アマデウスという映画でもでてきて、それ以来折に触れて聴いています) ● BGM TOKYO-FMでやっているショパン演奏 夜中の12時を過ぎても弾いていた横山幸夫さんの 幻想ポロネーズ (何人か知り合いが朝から聴きに行っていて、途中の感想がおもしろかったです) ギネスブックに載るのでしょうね。166曲も弾いたのだし。それにしても面白いことがつづくGWです。

May 4, 2010

コメント(2)

-

福袋とヒットチャート ラフォルジュルネ2日目

会場での当日券販売のみという福袋コンサートというのがあり、それを聴いてみたいということで、チケット確保に向けて参戦することにしました。。確率でのチケット争奪戦ではなく、体力・早起きでの争奪戦。発売開始時刻午前8時30分ということで、30分前の午前8時に東京国際フォーラムに着きました。が、すでに100人くらいの列。???・・・、B5ホールの定員は256人なので、ぎりぎりかもしれないと不安が一瞬よぎりましたが、親切なボランティアが事前に確認してくださってチケット買い求めることができました。ほっとしたこともあって、いったん帰宅し、午後から出直すことにしました。こんな感じで1日が始まりました。せっかくなので、おけいこ中のショパンのノクターンOp.32-1の練習もあわせてしました。●講演会 ホールD1"花の1810年世代"のヒットチャート というテーマ、講師は吉成順氏、国立音楽大学助教授、音楽学専門の先生からのレクチャー。1810年世代組(メンデルスゾーン1809年生、ショパン、シューマン1810年生、リスト1811年生、ワーグナー1813年生)この5人が活躍していた1830年-1869年あたりで、どのような演奏会があって、どのようなプログラムだったのか、今と何が違うのか、という切り口で、オリコンのような情報誌もないなか、過去のプログラムをかき集めて分析したもの。歴史のあるライプツィヒ・ゲヴァントハウスのコンサートプログラムより分析、また、パリのコンサートプログラムより、ドイツ、フランスの比較、どのような意識・傾向があったかという時代背景の説明が主な内容でした。知らないことがたくさんあり、たいへん興味がわきたつお話でした。コンサートの演目として、ベートーヴェン、モーツァルト、メンデルスゾーンこの3人が抜き出ていて多かったこと、とりわけ、ベートーヴェンの次世代というなかで模索していた時期だったこと、ヴィルトゥオーソ(名人芸的演奏家)がたくさん排出された時期でもあったが、このことに対して、シューマンをはじめとして批判的な論文が出るようになったことで、音楽性の高さや曲の解釈について見直される時代に変わっていく時代でもあったということ。ショパンについては、ピアノ協奏曲1番・2番が演奏されることがそこそこあり、ピアノ曲では舟歌op.60がライプツィヒでは何度か取り上げられたこと。中身の濃いレクチャーで、事実、史実に基づいたお話に説得力を感じました。 ●No.235 福袋コンサート北村朋幹(ピアノ) ショパン/リスト編曲:春 op. 74-2(17のポーランドの歌より第2曲) ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 op. 60アンドレイ・コロベイニコフ(ピアノ) ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 op. 66 ヤン・ルヴィノワ(チェロ)アダム・ラルーム(ピアノ) ショパン:チェロ・ソナタ ト短調 op. 65B5のサロン的な会場で楽しみにしていたコンサートにようやくありつけました。三者三様のショパン、めったに聴くことのないショパンのチェロ・ソナタにうっとりしました。コロベイニコフは2005年ラフマニノフ国際コンクール2位、アシュケナージに師事しているピアニストアダム・ラムールは、2009年クララハスキル国際コンクール優勝者、ミシェル・ベロフ、エリック・ルサージュ師事しているピアニスト北村朋幹氏は、2005年、2006年の日本でのコンクール履歴が記載ありましたが、今どうされているのかということについて記載がなく、これでいいのだろうかと個人的に感じました。●その後、家に戻って、NHK-FMで、「きょうは1日中ショパン」という番組で、放送を聞いていました。さっきまで、すぐそばにいたので、国際フォーラムの情景をラジオで伝えてくださることにありがたいやら、不思議な感じやら・・・でした。No.225ショパン ピアノソロ 全曲演奏第7部 1832年ー1835年「生気あふれる日々」からショパン 2つのノクターン op.27 (児玉桃 (pf)) 12の練習曲 op.25 (アブデル・ラーマン・エル=バジャ(pf))No.226小山実雅恵(pf)ショパン ノクターン ハ短調 op.48-1 ワルツ イ短調 KK IV b-11 ワルツ イ長調 op.34-2「華麗な円舞曲」 ワルツ 嬰ハ短調 op.64-2 ワルツ 変イ長調 op.69-1 「別れ」 ワルツ ロ短調 op.69-2 ワルツ 変イ長調 op.64-3 バラード第1番 ト短調 op.23 バラード第4番 ヘ短調 op.52 ●NHKのホームページで、「わたしの好きなショパン」という投票サイトがあり、ベスト10も発表されているようです。http://www.nhk.or.jp/chopin/私は 舟歌op.60 に投票しました。投票した午前中に見たら第3位でした。 ここまで上位に来るとは思っていなかったのでとてもうれしかったです。http://www.nhk.or.jp/chopin/vote/index.htmlさっき最終結果をみたら第8位になっていました。ピアノ弾いていない人がいっぱい投票したらやっぱりそうなるだろうなあと、ちょっとがっかりしました。なにかの映画のエンドロールででも流れればいいのにと、ちょっと思ってしまいました。★好きな曲をまた聴いてみることにしました。ショパン;エチュード op.25-5 キーシン(pf)http://www.youtube.com/watch?v=BSGI2VG0E_U 中間部が好きで、そういう話題で共感できる方とはすぐに仲良くなれそうです。ショパン:舟歌(Barcarolle) op.60 ツィメルマン(pf)http://www.youtube.com/watch?v=KU-5u2dmXdM 投票するくらいですから、いちばん好きなショパンの曲です。いつも癒されます。 この曲1番といって、いままで共感したこと、何度かありうれしかったです。ショパン:スケルツォ第4番 op.54 ポリーニ(pf)http://www.youtube.com/watch?v=rSjbwEVlogg 華やかな明るい曲が好きなので、爽快なスケルツォの演奏はときどき聴きたくなります。ショパン;バラード第4番 op.52 ツィメルマン(pf) 多くのピアノ曲のなかでも最高峰のひとつだと思っています。http://www.youtube.com/watch?v=D_PBTGfhWD8 (前半)http://www.youtube.com/watch?v=QLyumz2jMZY&NR=1 (後半)朝から晩までショパン一色で楽しめた1日はとてもよかったです。

May 3, 2010

コメント(2)

-

他力本願のラフォルジュルネ初日

5月2日のチケットは直前までゼロの状態だったのですが、いろいろな方に暖かい手を差し伸べていただいたよな感じです。天の声のかずかずに感謝しております。今日は2つコンサートを聴きました。No.141 ボリス・ベレゾフスキー(pf)リスト ピアノ・ソナタ ロ短調リスト メフィストワルツ第1番ショパン ワルツ 変イ長調 op.32(アンコール)ショパン ワルツ 遺作(14番)ほか朝の9時半からこのような濃いプログラム・・・とは思いましたが、天の声に感謝しながら聴きました。パワフルな演奏は、いつもながら全開で、目覚めにもぴったりでした。ショパンイヤーとか何とかいわれても、ベレゾフスキーはリストが弾きたいプログラムなのだと改めて感じました。リストのソナタは作品発表当初「支離滅裂」と言われたそうなのですが、「自由奔放」な展開は、聴いていて今日はとても楽しめました。一気にたたみかけるようなところもあれば、静かなメロディーがささやくようなところもあり、スパイスの効いた見事な構成でした。メフィストワルツは、「村の居酒屋での踊り」と題されているとおり、メフィストフェレスがヴァイオリンを弾きながら村人たちと踊り狂うような様子を、ピアノの多彩な重厚な音色のなかで聴かせていただきました。申し訳程度のようにも一見聞こえたショパンも流れるようなワルツは圧巻でした。曲の選び方に渋いものを感じました。●No.123 小菅優 (pf)メンデルスゾーン 無言歌 ト長調 op.62-1 「5月のそよ風」 無言歌 ハ長調 op.67-4 「紡ぎ歌」 無言歌 イ短調 op.62-5 「ヴェネツィアの舟歌第3」 無言歌 イ長調 op.62-6 「春の歌」 無言歌 ト短調 op.53-3 「胸さわぎ」 無言歌 変イ長調 op.38-6「デュエット」 前奏曲とフーガ ホ短調 op.35-1 厳格な変奏曲 ニ短調 op.54(アンコール)ショパン 練習曲 op.10-12 「革命」ラフォルジュルネの公式ガイドブックにもありましたが、小菅優さんは、面白いたとえをされています。言いたいことに「!」をつけているのがメンデルスゾーン、言いたいことに「?」をつけているのがショパン。今回は小菅さん自身もクリアで理解しやすいといわれているメンデルスゾーンのプログラム。多声的な曲であるなか、しっとりと味わい深い無言歌を6曲。多くのなかから選んで組み立てることの妙があるこの曲集、今日のような日に5月のそよ風を春の歌を聴けてとても幸せな気分になりました。リストの超絶技巧練習曲でブレークした小菅さんも、こういう歌のある曲を地道に演奏されたこと、ショパンイヤーにあえて、メンデルスゾーンの曲集の演奏するのが興味深かったです。厳格な変奏曲、ベートーヴェンの弦楽四重奏を意識して書かれた作品と解説にありましたが、テンポ感よく躍動しきっていて、この世界に連れて行ってもらえた気がします。毎年1回は聴かせていただいているピアニストですが、毎年スケールアップされているのがわかり、ますます楽しみになりました。●ショパンイヤーといっても、ピアニストそれぞれの個性がプログラムにはっきり出る感じもします。リストとメンデルスゾーンという変わった1日になったようです。★演奏がおわってから、展示ホールのあたりではショパンの演奏もいろんなところから聞こえてきてジャジーなアレンジもあり、次世代への提案のようにも感じるものもありました。 ショパンカフェというものがあり、「ジョルジュ・サンドの家に伝わるレシピの再現」とあり、上記のような感じのものをいただきました。

May 2, 2010

コメント(2)

-

つつじまつり

東京の文京区、根津神社でつつじ祭り。第41回とあり、恒例のようです。http://www.nedujinja.or.jp/tutuji/t.html上から見下ろしたり、黄色いつつじを見たり、アゲハ蝶がつつじのそばにいたり、小さくたくさんある鳥居をくぐったり、五月晴れのなか、おだやかな時間を過ごすことができました。●ハイドンのピアノソナタ、Hob-37 ニ長調 (ピアノ:ファジル・サイ) http://www.youtube.com/watch?v=wLsRNGknlMw去年のいまごろ、弾いていたものをまた弾いてみたくなりました。

May 2, 2010

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 吹奏楽

- ちくたくミュージッククラブ7thコ…

- (2025-11-22 23:43:42)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 영원히 깨질 수 없는

- (2025-11-11 06:13:39)

-