2018年09月の記事

全86件 (86件中 1-50件目)

-

京都観光 笠懸神事

「笠懸」は日本書紀にも登場する日本古来の弓馬術で、走る馬の上から的を狙うものです。40センチ四方の的を射ることを遠笠懸(とうかさがけ)、地面低くに立てられた10センチ四方の的を射ることを小笠懸(こかさがけ)といい、公益社団法人大日本弓馬会により行われます。800年以上前に同社で奉納されていた神事ですが、近年、境内の芝生で復興されました。笠懸は主に関東方面で奉納される神事で関西では上賀茂神社のみで行われます。英語での解説もあります。日程:2018年10月21日(日)13:00~ 料金:無料、有料席500円 場所:上賀茂神社[賀茂別雷神社]

2018.09.30

コメント(0)

-

9月30日の花言葉 サワギキョウ

9月30日の花言葉はサワギキョウで「高貴」です。サワギキョウ(沢桔梗、学名: Lobelia sessilifolia )はキキョウ科ミゾカクシ属の多年草。美しい山野草であるが、有毒植物としても知られる。特徴茎の高さは50cmから100cmになり、枝分かれしない。葉は無柄で茎に互生し、形は披針形で、縁は細かい鋸歯状になる。花期は8月から9月頃で、濃紫色の深く5裂した唇形の花を茎の上部に総状に咲かせる。花びらは上下2唇に分かれ、上唇は鳥の翼のように2裂し、下唇は3裂する。萼は鐘状で先は5裂する。キキョウと同じく雄性先熟で、雄しべから花粉を出している雄花期と、その後に雌しべの柱頭が出てくる雌花期がある。分布と生育環境北海道、本州、四国、九州に分布し、山地の湿った草地や湿原などに自生する。普通、群生する。近縁種他のキキョウ類とは花形が全く異なる。同属は世界に200種あり、大柄な植物も多いが、日本には4種しかない。小笠原諸島には低木状になるオオハマギキョウ(L. boninensis Koidz.)があるが、日本本土には以下の種が普通。水田雑草として普通で、背の低い草である。近縁種が琉球列島にある。ロベリア Lobelia erinus毒草サワギキョウは毒草としても知られる。麻酔などの効能を薬草として利用された例もあるが、危険が大きいようである。横溝正史の長編推理小説『悪魔の手毬唄』では「お庄屋殺し」の名で登場し、場面を盛り上げた。引用:Wikipedia

2018.09.30

コメント(0)

-

9/30(日)主日〔緑〕年間第26主日

第一朗読民数記 11・25−29民数記 〔その日、〕主は雲のうちにあって降り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って、七十人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると、彼らは預言状態になったが、続くことはなかった。 宿営に残っていた人が二人あった。一人はエルダド、もう一人はメダドといい、長老の中に加えられていたが、まだ幕屋には出かけていなかった。霊が彼らの上にもとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がモーセのもとに走って行き、エルダドとメダドが宿営で預言状態になっていると告げた。若いころからモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは、「わが主モーセよ、やめさせてください」と言った。モーセは彼に言った。「あなたはわたしのためを思ってねたむ心を起こしているのか。わたしは、主が霊を授けて、主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。」 第二朗読ヤコブ 5・1−6使徒ヤコブの手紙 富んでいる人たち、よく聞きなさい。自分にふりかかってくる不幸を思って、泣きわめきなさい。あなたがたの富は朽ち果て、衣服には虫が付き、金銀もさびてしまいます。このさびこそが、あなたがたの罪の証拠となり、あなたがたの肉を火のように食い尽くすでしょう。あなたがたは、この終わりの時のために宝を蓄えたのでした。御覧なさい。畑を刈り入れた労働者にあなたがたが支払わなかった賃金が、叫び声をあげています。刈り入れをした人々の叫びは、万軍の主の耳に達しました。あなたがたは、地上でぜいたくに暮らして、快楽にふけり、屠られる日に備え、自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて、殺した。その人は、あなたがたに抵抗していません。 福音朗読マルコ 9・38−43、45、47−48マルコによる福音 〔そのとき、〕ヨハネがイエスに言った。「先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、わたしたちに従わないので、やめさせようとしました。」イエスは言われた。「やめさせてはならない。わたしの名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で、わたしの悪口は言えまい。わたしたちに逆らわない者は、わたしたちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、あなたがたに一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。 わたしを信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首に懸けられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかによい。もし片方の手があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両手がそろったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命にあずかる方がよい。もし片方の足があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両足がそろったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命にあずかる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しなさい。両方の目がそろったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方がよい。地獄では蛆が尽きることも、火が消えることもない。」 聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です教会の祈り 新しい聖務日課 [ 日本カトリック典礼委員会 ]

2018.09.30

コメント(0)

-

9/29(土)祝日〔白〕聖ミカエル 聖ガブリエル 聖ラファエル 大天使

第一朗読ダニエル 7・9−10、13−14ダニエルの預言〔わたしが〕見ていると、王座が据えられ「日の老いたる者」がそこに座した。その衣は雪のように白くその白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎その車輪は燃える火その前から火の川が流れ出ていた。幾千人が御前に仕え幾万人が御前に立った。裁き主は席に着き巻物が繰り広げられた。夜の幻をなお見ていると、見よ、「人の子」のような者が天の雲に乗り「日の老いたる者」の前に来て、そのもとに進み権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆、彼に仕え彼の支配はとこしえに続きその統治は滅びることがない。 第一朗読黙示録 12・7−12aヨハネの黙示 さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが、竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが、勝てなかった。そして、もはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は、投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちも、もろともに投げ落とされた。わたしは、天で大きな声が次のように言うのを、聞いた。 「今や、我々の神の救いと力と支配が現れた。 神のメシアの権威が現れた。 我々の兄弟たちを告発する者、 昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が、 投げ落とされたからである。 兄弟たちは、小羊の血と 自分たちの証しの言葉とで、 彼に打ち勝った。 彼らは、死に至るまで命を惜しまなかった。 このゆえに、もろもろの天と、 その中に住む者たちよ、喜べ。」 福音朗読ヨハネ 1・47−51ヨハネによる福音 〔そのとき、〕イエスは、ナタナエルが御自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。「見なさい。まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。」ナタナエルが、「どうしてわたしを知っておられるのですか」と言うと、イエスは答えて、「わたしは、あなたがフィリポから話しかけられる前に、いちじくの木の下にいるのを見た」と言われた。ナタナエルは答えた。「ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。」イエスは答えて言われた。「いちじくの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。」更に言われた。「はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に昇り降りするのを、あなたがたは見ることになる。」 ローマに建てられた聖ミカエル大聖堂の献堂は5世紀に行われ、ヒエロニモ殉教録に加えられた。現在ではこれは記念されず、ミカエルのほかにガブリエルとラファエルが加えられてともに記念するようになった。神の使いである天使たちと心を合わせて神を賛美し、その取り次ぎを願う祝日である。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です日々の祈り 改訂版 第2版 / 日本カトリック司教協議会 【本】

2018.09.29

コメント(0)

-

9月29日の花言葉 ゲッカビジン

9月29日の花言葉はゲッカビジンで「ただ一度だけ会いたくて」です。ゲッカビジン(月下美人、学名: Epiphyllum oxypetalum、英名: Dutchmans pipe cactus、A Queen of the Night)とはメキシコの熱帯雨林地帯を原産地とするサボテン科クジャクサボテン属の常緑多肉植物である。日本で多く流通しているクジャクサボテン属(Epiphyllum属)には交配種が多いが、これは原産地からそのまま導入された原種である。特徴花葉状茎の丈が1mから2mにまで達するとつぼみの形成が見られる。花は、夜に咲き始め翌朝までの一晩でしぼみ、めしべに他家受粉が起きなければ散ってしまう。花冠は20~25cm程度であり、白い。香りが強いこと、夜間開花すること、小型哺乳類の訪花に耐える強度を持つこと、花粉と花蜜が虫媒花よりも多いこと、それらは生態学的に送粉シンドロームのコウモリ媒花の特徴に一致する。これは原産地の新大陸の熱帯地域において花蜜食・花粉食を示す一部のヘラコウモリ科の小型コウモリ類媒介受粉への適応と考えられている。ゲッカビジンは日本での栽培下では6~11月に咲き、この季節に株の体力が十分に回復すれば2~3ヵ月後にもう一度咲くことができる。つぼみは初期は垂れ下がっているが開花直前になると自然に上を向いて膨らみ、夕方に芳香を漂わせはじめる。これもコウモリがホバリングをしながらやや下を向き、舌を伸ばして花蜜と花粉を摂食する行動との共進化と考えられている。 開花中の花、開花後のしぼんだ花ともに食用にでき、咲いている花は焼酎につけると保存できる。台湾ではスープの具として使われる。茎茎のほとんどは昆布状の扁平な葉状茎になっており、またしばしば株元から細長い鞭状の茎を伸ばす。葉状茎の縁は波打っており、その凹部のくぼんだ点に産毛状に退化した刺(これが真の葉)を持つ刺座(サボテン科特有の点状にまで短縮した短枝)が位置する。成長点はここと茎頂にあり、これらの箇所から新しい茎(長枝)やつぼみが生じる。果実古くから[いつ?]日本に普及していた株は、原産地から導入されたたった1つの株から挿し木や株分けで増やされた同一クローンであり、受粉に際して自家不和合性を示す特性があるため人工授粉してもほとんど果実が実ることはなかった。しかし1980年代に東京農業大学の研究グループが原産地から野性の別のクローンを持ち帰り、増殖、普及させたため今日では複数のクローンが幾つもの園芸業者によって国内流通しており、これらの間でコウモリに代わって人間が人工授粉してやれば容易に成熟した果実が得られる。成熟した果実は表面が赤く内部の果肉は白くて黒い胡麻状の種子が数多く散在し紡錘形で大きく、近縁種である同じ熱帯雨林原産の着生サボテンであるドラゴンフルーツに似た外見を持ち甘い。そのため古くから日本で栽培されてきたもの以外のクローンを園芸業者が販売する際、家庭用果樹として宣伝し「食用月下美人」の商品名をつけることが多い。生育環境水や窒素肥料を与えすぎると栄養成長に偏った成長となり有性生殖が抑制されるので株だけ大きくなってつぼみをつけないことがあるため、やりすぎに注意する。さらに元来、クジャクサボテン属やこれに近縁ないくつかの属のサボテン科植物は野生状態では着生植物であり、大木の樹皮に根をまとわりつかせて樹上から昆布状の葉状茎の束が垂れ下がるように成長している。そのため樹皮を伝う雨水、樹皮に生えたコケ類、樹の股や洞に溜まった腐植質などから水分や肥料分を摂取しているためそもそも生理的に多肥多湿には強くなく、根ぐされを起こす危険もある。ただ、ゲッカビジンなどクジャクサボテン類の根は樹上の樹の股や洞や岩山の割れ目に溜まったの腐植質やそこに形成された土壌にも深く根を下ろすことが多く同じ着生植物のラン科のカトレアなどと異なり、土壌に対してもかなりの適応力がある。そのため根への十分な通気を確保し、土壌の過湿、極端な多肥さえ避ければ温帯では温室で熱帯、亜熱帯地域では戸外での地上栽培も十分可能であるし、多くの園芸会社はクジャクサボテン・ゲッカビジン用に上記の条件を満たすように調合した培養土を市販してもいる。もちろん多くの洋ランやパイナップル科のアナナス類等、他の着生植物由来の園芸植物と同様にミズゴケ栽培でもよく育つし、十分大きなヘゴ板や丸太状のヘゴ材を用いれば原産地における着生状態を再現した栽培も可能であろう。葉状茎以外に株元から伸びる鞭状の茎は野性の着生状態では、先端部が親株から離れた部位の樹皮などに接触するとそこから発根し、新たな株がそこで成長を始める。原産地はメキシコの熱帯雨林であるため非耐寒性であり、摂氏7度以下になるときは室内に入れるとよい。凍傷になるとその部分の組織が壊死して、葉状茎に褐色斑点ができる。文化花言葉は「はかない美、儚い恋、繊細、快楽、艶やかな美人」。8月23日の誕生花ともされる。古くから珍奇栽培植物として一部では熱心な栽培家も少なからずおり、そうした趣味家の栽培株の開花がマスコミで珍しい現象としてニュースになったりした時代もあるが高い技術を持つ趣味家でなくとも比較的簡単に栽培できる為、近年のガーデニングの流行で人気がでて、栽培者も広く普及して増えてきた。俗説月下美人にはその美しさのためや珍奇植物として好奇の目にさらされていた時代が長かったせいか、いろいろな言い伝えや俗説が流布しているが意外に間違いが多い。×同一株から分かれたため同じ日に咲く同じクローン株であってもタケ類に見られるような体内時計による長期同調性はなく、あくまでもその株の置かれた環境に由来する生理状態の履歴に依存してつぼみ形成、開花を行う。さらに言うならば、既にこの20年ほどは日本国内に複数の遺伝的に異なるクローンが流通しているのでもう日本国内の月下美人全てが同じ株由来ではない。無数のクローンの生息する原産地では言うまでもない。×1年に1度しか咲かない手入れをきちんとすると年間2回以上咲く。花を咲かせるだけの栄養素の蓄積や体力回復のゆとりが、成長期に十分あるかどうかの問題である。×満月の夜にしか咲かない野生状態で受粉を行うコウモリは、月齢に合わせたサイクルで花粉や蜜を食べに来るのではない。そもそもゲッカビジンの受粉に関わるような小型のコウモリは、毎日食事をしなければ餓死してしまう。従って、月齢に合わせた開花サイクルを進化させる必要はなかった。引用:Wikipedia

2018.09.29

コメント(0)

-

京都観光 二十五菩薩お練り供養法会

国の重要文化財に指定されている阿弥陀如来像と二十五菩薩像を祀る即成院の法要です。極楽浄土に見立てた本堂と現世に見立てた地蔵堂、その間に長さ50メートル、高さ2メートルの橋が渡されます。来迎和讃が境内に響き、厳かな雰囲気の中、大人から小学生までが扮する二十五の菩薩が橋の上をゆっくりと練り歩きます。その姿は阿弥陀如来の来迎によって極楽浄土へと導かれる様子を表しています。目の前に現れた極楽浄土に、あなたも知らないうちに手を合わせているでしょう。日程:2018年10月21日(日)13:00~ 料金:1,000円(当日特別参拝券) 場所:即成院

2018.09.29

コメント(0)

-

9/28(金)記念日〔赤〕聖トマス西と15殉教者

第一朗読コヘレト 3・1−11コヘレトの言葉何事にも時があり天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時植える時、植えたものを抜く時殺す時、癒す時破壊する時、建てる時泣く時、笑う時嘆く時、踊る時石を放つ時、石を集める時抱擁の時、抱擁を遠ざける時求める時、失う時保つ時、放つ時裂く時、縫う時黙する時、語る時愛する時、憎む時戦いの時、平和の時。人が労苦してみたところで何になろう。わたしは、神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、神のなさる業を始めから終りまで見極めることは許されていない。 福音朗読ルカ 9・18−22ルカによる福音 イエスがひとりで祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、「群衆は、わたしのことを何者だと言っているか」とお尋ねになった。弟子たちは答えた。「『洗礼者ヨハネだ』と言っています。ほかに、『エリヤだ』と言う人も、『だれか昔の預言者が生き返ったのだ』と言う人もいます。」イエスが言われた。「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが答えた。「神からのメシアです。」 イエスは弟子たちを戒め、このことをだれにも話さないように命じて、次のように言われた。「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。」 きょう記念される聖人は、いずれもキリシタンへの迫害が激しかった1633年から1637年にかけて長崎で殉教した人たちである。16名はドミニコ会の司祭、修道者、修道女と彼らのために働いた信徒たちで、9名の日本人のほかに、スペイン人、イタリア人、フランス人、フィリピン人が含まれている。彼らは1987年に列聖された。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です カトリックの信仰 (ちくま学芸文庫) [ 岩下壮一 ]

2018.09.28

コメント(0)

-

9月28日の花言葉 トレニア(ハナウリクサ)

9月28日の花言葉はトレニア(ハナウリクサ)で「愛敬」です。アゼナ科またはアゼトウガラシ科 (Linderniaceae) は被子植物の科。従来の分類ではゴマノハグサ科に含められており、APG植物分類体系の第2版(2003年)までは他の多数の種とともにオオバコ科に移されたが、別系統とする意見もあり、APG III(2009年版)でアゼナ科として分割が認められた。13属、約195種の草本からなり、世界に広く分布するが特に熱帯アメリカに多い。引用:Wikipedia

2018.09.28

コメント(0)

-

京都観光 斎宮行列

野宮(ののみや)大黒天を祀り、縁結びの神様として知られる野宮神社。斎宮行列では、およそ100人の華やかな時代装束を身にまとった人々の行列を見ることができます。天照大神の御杖代(みつえしろ)として、天皇が新たに即位するごとに京の都から伊勢神宮に遣わされたのが斎宮(斎王)です。その時の行列を「斎王群行」と呼びました。当日は神社を正午に出発し、JR嵯峨嵐山駅から天龍寺前を通って渡月橋を往復します。嵐山公園(中ノ島公園)にある北乗船場に到着後に禊の儀が行われ、雅楽が奉納されます。日程:2018年10月21日(日)12:00~ 料金:無料 場所:野宮神社(京都市右京区嵯峨野宮町1)および嵐山一帯 JR山陰本線(嵯峨野線)「嵯峨嵐山駅」下車徒歩約10分 電話:075-871-1972(斎宮行事保存会)

2018.09.28

コメント(0)

-

9/27(木)記念日〔白〕聖ビンセンチオ・ア・パウロ司祭

第一朗読コヘレト 1・2−11コヘレトの言葉コヘレトは言う。なんという空しさなんという空しさ、すべては空しい。太陽の下、人は労苦するがすべての労苦も何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり永遠に耐えるのは大地。日は昇り、日は沈みあえぎ戻り、また昇る。風は南に向かい北へ巡り、めぐり巡って吹き風はただ巡りつつ、吹き続ける。川はみな海に注ぐが海は満ちることなくどの川も、繰り返しその道程を流れる。何もかも、もの憂い。語り尽くすこともできず目は見飽きることなく耳は聞いても満たされない。かつてあったことは、これからもありかつて起こったことは、これからも起こる。太陽の下、新しいものは何ひとつない。見よ、これこそ新しい、と言ってみてもそれもまた、永遠の昔からありこの時代の前にもあった。昔のことに心を留めるものはない。これから先にあることもその後の世にはだれも心に留めはしまい。 福音朗読ルカ 9・7−9ルカによる福音 〔そのとき、〕領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについて、「ヨハネが死者の中から生き返ったのだ」と言う人もいれば、「エリヤが現れたのだ」と言う人もいて、更に、「だれか昔の預言者が生き返ったのだ」と言う人もいたからである。しかし、ヘロデは言った。「ヨハネなら、わたしが首をはねた。いったい、何者だろう。耳に入ってくるこんなうわさの主は。」そして、イエスに会ってみたいと思った。 1581年、フランス南西部のアキテーヌ州に生まれる。学業を終えると司祭に叙階され、パリに行って小教区の主任司祭として働いた。聖職者の養成と貧しい人々を助けるために「布教宣教会」を設立し、また聖ルイーズ・ド・マリヤックの協力を得て、「愛徳姉妹会」も設立した。1660年、パリで死去。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です毎日の読書(第2巻)第5版 「教会の祈り」読書第二朗読 四旬節 [ カトリック中央協議会 ]

2018.09.27

コメント(0)

-

9月27日の花言葉 ハギ

9月27日の花言葉はハギで「思い・清楚」です。ハギ(萩 Lespedeza)とは、マメ科ハギ属の総称。落葉低木。秋の七草のひとつで、花期は7月から10月。名称「萩」は本来はヨモギ類(あるいは特定の種を挙げる資料もある)の意味で、「はぎ」は国訓である。牧野富太郎によるとこれは「艸+秋」という会意による国字であり、ヨモギ類の意味の「萩」とは同形ではあるが別字という。「芽子」「生芽」とも字を当てる。分布東アジア、南アジア、北米東部、オーストラリアの、温帯・亜熱帯。特徴数種あるが、いずれも比較的よく似た外見である。背の低い落葉低木ではあるが、木本とは言い難い面もある。茎は木質化して固くなるが、年々太くなって伸びるようなことはなく、根本から新しい芽が毎年出る。直立せず、先端はややしだれる。葉は3出複葉、秋に枝の先端から多数の花枝を出し、赤紫の花の房をつける。果実は種子を1つだけ含み、楕円形で扁平。荒れ地に生えるパイオニア植物で、放牧地や山火事跡などに一面に生えることがある。引用:Wikipedia

2018.09.27

コメント(0)

-

京都観光 長楽寺 秋の特別公開

東山三十六峰の中心に位置する長楽寺は、京都市街を一望できる景勝の地に立っています。建礼門院ゆかりの寺でもあり、境内には江戸時代の文人・頼山陽の墓もあります。長楽寺山山頂には坂上田村麻呂を祀った将軍塚もあります。秋の特別公開では、足利氏と遊行上人が展示・公開されます。また11月23日(金・祝)には「紅葉祭」が行われ、京舞奉納が14時と15時にあります。日程:2018年10月20日(土)~11月30日(金)9:00~17:00 料金:650円 場所:長楽寺

2018.09.27

コメント(0)

-

9月26日の花言葉 ベンケイソウ

9月26日の花言葉はベンケイソウで「静穏・信じて従う」です。ベンケイソウ科(ベンケイソウか、Crassulaceae)とは、被子植物の科のひとつである。およそ33属1400種を含む。特徴多肉質の葉および茎を持ち、水分を貯蔵できる。分布は世界中に広がっているが、特に北半球と南アフリカに多く、水の乏しい乾燥した地域に産する。 常緑の多年草で、カネノナルキ(金のなる木)のように茎が木質化し小潅木のようになるものもあれば、エケベリア属のようにロゼット状になり茎はごく短く退化するものもある。葉の大きさ、形、色や繊毛の有無など形態はさまざまである。この科の植物は食用としてはグラプトペタルム属の一部が野菜とされる程度で、重要なものではないが、花卉園芸用に多くの種が流通する。それら品種の多くは特異な魅力を持ち、頑健で育てやすいことから人気が高い。カネノナルキやカランコエもこの科に属する。多くは属、種間での交雑が容易で、野生、または人為の交雑があり、しばしば分類は容易でない。旧来の分類ではベンケイソウ科はバラ目に含まれたが、分子系統解析ではユキノシタ目に属する結果が得られる。また、CAM型光合成(Crassulacean Acid Metabolism)という名称は、最初にこの科の植物からこの代謝経路が発見されたことにちなむ。引用:Wikipedia

2018.09.26

コメント(2)

-

京都観光 真如院 庭園の特別拝観

真如院は日蓮宗大本山本圀寺の元塔頭で、天文4年(1535)に日映により創建されました。石をうろこ状に敷き詰め水の流れに見立てた枯山水庭園は織田信長が足利義昭のために造ったとされ、重森三玲によって復元されたものです。通常は非公開の庭園ですが、毎年秋には特別公開されます。日程:2018年10月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日)、11月1日(木)~4日(日)10:00~15:00(受付終了) 料金:600円 場所:真如院(京都市下京区猪熊通五条上る柿本町677)市バス「堀川五条」下車徒歩約5分

2018.09.26

コメント(0)

-

京都観光 第44回 大陶器市「清水焼の郷まつり」

年に1回、秋に開催される「清水焼の郷まつり」。京焼・清水焼を中心に魅力的な器を、焼き物の郷ならではの価格で購入できます。今回も京都の元気な団体の物産が一堂に会する京都ちーびずマルシェとのコラボが実現。お祭りの期間中はJR京都駅から臨時の直行バスが運行されます。日程:2018年10月19日(金)~21日(日)9:30~18:00 料金:無料 場所:清水焼の郷会館、清水焼団地一帯(京都市山科区川田清水焼団地町10-2)京阪バス「清水焼団地」下車徒歩約1分 電話:075-581-6188(清水焼の郷まつり実行委員会)

2018.09.25

コメント(0)

-

9月25日の花言葉 オトコエシ

9月25日の花言葉はオトコエシで「野性味」です。オトコエシ Patrinia villosa は、オミナエシ科の多年草。オミナエシに姿形は似ているが、花の色は白く、姿は遙かに逞しい。特徴多年生の草本。植物体全体にわたって毛が多い。初めは根出葉が発達するが、茎は立ち上がって高さ60-100cmに達する。根出葉は花が咲く頃には枯れる。葉は対生し、羽状に深く裂けるか、あるいは縁に鈍い鋸歯が並ぶ。花期は8-10月。花序は集散花序で、多数の花を含む。そのような花序を散房状に付ける。花冠は先端が5つに裂け、径4mm。果実は倒卵形で長さ2-3mm、周囲には同心円状に広い翼が発達する。これは本来は果実基部の小苞で、それが果実を取り巻いて発達したものである。果実に広い翼がある点は奇妙に見えるが、本属ではこれはあるのが普通で、オミナエシは例外的にこれを持たない。その中でも本種はよく発達する方である。 名前の由来和名はオミナエシに対立させる形で、より強豪であることを男性にたとえたものである。最後のエシは元来はヘシであり、またヘシはメシに変化する例もあり、そのため本種の別名としてオトコメシもある。漢名は敗醤(はいしょう)で、これは腐敗した味噌を意味し、本種を乾かすと嫌な臭いを発することによる。この悪臭については、むしろ生け花を挿した後の水で強く臭うとも言う。オミナエシ・オトコエシに共通するエシについては、ヘシが本来の形で、敗醤からなまったものであるとするのが有力とされる。ただし牧野(1961)ではこの語の意味は不明としている。この和名には漢字で男郎花を当てる例もある。他方、本来の名がオトコメシであったろうとの観測もある。多田(1997)によると、オミナエシは女飯であり、これは黄色の花を粟飯に見立てての名であり、それに対して本種の白い花を白飯に、白米をたたえてオトコメシとしたものであるという。いずれにしても、この両種が似ており、本種の方が全体に太く、毛深く、葉の裂片も大きい、要はごつい方が男との命名である。他に別名としてチメクサも取り上げられている。また、地方によってトチナの名も知られる。さらに方言名としてオオトチ、シロアワバナも記録がある。平安時代にはオホツチやチメクサが使われた。江戸時代には本種とオミナエシを明確に分けず、漢名である敗醤の白花・黄花としていたこともある。分布と生育環境日本では北海道から九州までと、それに琉球列島で奄美大島から知られる。国外では朝鮮と中国、シベリア東部に分布している。ちなみに奄美大島の分布に関しては初島(1975)などには記録が無く、それどころかオミナエシ科の項目すらない。つまり、これは琉球列島で唯一のオミナエシ科の分布と言うことになる。草地や林縁など、山野の日当たりのよいところに生育し、よく見かける普通種である。また造成地によく出現する。本種は根本から地上に長い匍匐茎を出し、その先端に新たな苗を生じる。ただし草むらでは苗が地上に届かず、浮いた状態で枯死する例が多い。また株は花を咲かせるとしばしば枯死する。そのために本種は道路脇など攪乱の多い環境によく出現する。ほぼ同型のオミナエシが地下の根茎から新たな株を作り、より安定した環境で長く同一箇所に出現するのとは対照的でもある。類似種などオミナエシ属の植物は日本に6種ばかりあるが、本種以外は黄色い花を付ける。形態的に似ているのはオミナエシである。大きさや姿形には似た部分があるが、花が白く、毛が多いことなどで見た目の印象はかなり異なる。ついでに果実に翼がある点でもはっきりと違う。ただしこの両者には雑種が出来る。これをオトコオミナエシ P. ×hybrida Makino という。系統の問題日本産の本属の種のうちで、本種のみが4倍体であり、他のものは全て2倍体であることがわかっている。核形に関してはオミナエシに近く、これが2倍になったものに近い。本種は中国大陸で種分化した後に日本に入ったものと推定されている。利用薬用植物としては古くから知られたもので、『神農本草』(500年)にも記述が見られる。消炎や排膿、できものや浮腫などに効果があるとされた。ただし、木村・木村(1964)では敗醤は確かに本種とされてきたが、実際には本種には薬効はないとする。他方、オミナエシには確かに効果があり、薬効成分も知られている。また敗醤の名も中国では別の種に当てられているという。他に、飢饉の際に葉を食用にしたという。引用:Wikipedia

2018.09.25

コメント(0)

-

9/24(月)週日〔緑〕年間第25月曜日

第一朗読箴言 3・27−34箴言〔わが子よ〕施すべき相手に善行を拒むなあなたの手にその力があるなら。出直してくれ、明日あげよう、と友に言うなあなたが今持っているなら。友に対して悪意を耕すな彼は安心してあなたのもとに住んでいるのだ。理由もなく他人と争うなあなたに悪事をはたらいていないなら。不法を行う者をうらやむな、その道を選ぶな。主は曲がった者をいといまっすぐな人と交わってくださる。主に逆らう者の家には主の呪いが主に従う人の住みかには祝福がある。主は不遜な者を嘲りへりくだる人に恵みを賜る。 福音朗読ルカ 8・16−18ルカによる福音 〔そのとき、イエスは人々に言われた。〕「ともし火をともして、それを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入って来る人に光が見えるように、燭台の上に置く。隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので、人に知られず、公にならないものはない。だから、どう聞くべきかに注意しなさい。持っている人は更に与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。」 聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です【新品】【本】中国カトリック信者の殉教 中華殉道先烈伝 岩本信夫/〔訳〕

2018.09.24

コメント(0)

-

京都観光 二十日ゑびす大祭(ゑびす講)

ゑびす講はもともと京都ゑびす神社独自の祭礼で、江戸時代初期に京・近江の商人が江戸など全国各地で商売をして、10月20日ごろに京に帰り、ゑびす神社に旅の無事と商売繁盛を感謝するためのお礼参りを盛んに行ったことが始まりです。この日、商家では小判をかたどったはんぺんと笹に見立てたネギのおすましを食べ、商売繁盛を祈る習慣があります。前日には宵ゑびす祭が行われます。日程:2018年10月19日(金)・20日(土)19日(金)9:00~19:00(宵ゑびす)20日(土)9:00~19:00(二十日ゑびす大祭) 料金:無料 場所:恵美須神社

2018.09.24

コメント(0)

-

9月24日の花言葉 シラヤマギク

9月24日の花言葉はシラヤマギクで「丈夫」です。シラヤマギク Aster scaber は秋の山地に咲く野菊の1種。茎は高く伸び上がり、白い菊の花をまばらにつける。特徴高く立ち上がる多年性の草本。茎は立ち上がって高さ1-1.5mに達する。根出葉は卵心形の葉身に長い葉柄がある。ただしこれは花の時期には枯れてしまう。時として葉の上に無性芽のように見える虫えいを生じる。茎の下部から出る葉は葉身の形は卵心形で長さ9-24cm、幅6-18cm位で先端は短く突き出して尖る。また葉の縁は歯牙縁、つまり歯が並んだような、縁に突起が並んでいるが、それがそれぞれ葉の中心から外向けに真っ直ぐ突き出しているような形である。また葉の裏表両面には短い毛がやや密生していてざらつき、葉質は洋紙質。また6-15cmの葉柄があり、その縁には葉身から流れる翼があるか、またはない。茎の中央から上にかけても葉があるが、それらは上に行くほどに葉身が小さく、また柄が短くなる。花期は8-10月。茎の先端にゆるい散房状に白い花を着ける。頭花は径18-24mmで、花柄は長さ1-3cm。総苞は長さ4-5mmで3列が重なり、ゆるく瓦を葺くように並んでいる。苞の先端は丸く、細かな毛があり、縁は薄くて乾燥している。舌状花は6枚前後で、この類では少ない方である。筒状花の花冠は長さ]5.5mm。痩果は倒披針状長楕円形でやや丸くて長さ3-3.5mm、幅1mmで無毛。ただし末端には冠毛があって長さ3.5-4mm、長さは不揃いで、表面はざらつき、最も長い毛は先端が少し太くなっている。冠毛は淡褐色を帯びている。和名の意味は白山菊で、花が白く、山に生えることにより、紫の花を着けるコンギクに対しての名と見られる。なお、同属のシロヨメナの別名にヤマシロギクがあり、これもおそらく同じ意味であるが紛らわしい。 分布と生育環境日本では沖縄を除くほぼ全域で見られる。国外ではアジア大陸の北部に広く分布し、朝鮮から中国、ウスリー、アムールまでに広がるが、カムチャッカ半島から千島にはほとんど産しない。丘陵では明るい雑木林や林縁部によく出現し、山地では崩壊地にもよく出現する。かつてはオミナエシ、ワレモコウ、ツリガネニンジンなどと共に茅原に出現する代表的な草花であった[9]。いがりまさしは『マツムシソウやアキノキリンソウ』と共に『高原に白い野菊が咲き乱れていたらまず』本種である、と記している。分類・類似種など秋に白い花を着ける野菊に類する植物は数多いが、茎の下部の葉が卵心形になる点が独特で判別は容易である。この属内の分類としては本種はシラヤマギク節 Sect. Teretiachaenium に含める。共通する特徴は種子(痩果)が円筒形であることで、他にコモノギク A. kommonoensis やサワシロギク A. rugolosus などがあるが、総じて花が小さくてまばらで、見栄えがあまりよくない。またサワシロギクとの間に雑種を形成し、ナガバシラヤマギク A. ×sekimoyoi Makino と呼ばれる。利用若い芽を摘んで食用とすることがあり、このことからヨメナに対してムコナと呼ぶことがある。花の鑑賞価値についていがりまさしは『舌状花はまばらで』地味だが『ほかの秋の野草と群れ咲く姿はなかなかのもの』と述べているが、言い換えれば単独での鑑賞価値は低いということだろう。特に栽培されるとの情報はない。引用:Wikipedia

2018.09.24

コメント(0)

-

9/23(日)主日〔緑〕年間第25主日

第一朗読知恵 2・12、17−20知恵の書〔神に逆らう者は言う。〕「神に従う人は邪魔だから、だまして陥れよう。我々のすることに反対し、律法に背くといって我々をとがめ教訓に反するといって非難するのだから。彼の言葉が真実かどうか見てやろう。生涯の終わりに何が起こるかを確かめよう。本当に彼が神の子なら、助けてもらえるはずだ。敵の手から救い出されるはずだ。暴力と責め苦を加えて彼を試してみよう。その寛容ぶりを知るために、悪への忍耐ぶりを試みるために。彼を不名誉な死に追いやろう。彼の言葉どおりなら、神の助けがあるはずだ。」 第二朗読ヤコブ 3・16〜4・3使徒ヤコブの手紙 〔愛する皆さん、〕ねたみや利己心のあるところには、混乱やあらゆる悪い行いがあ〔リます。〕上から出た知恵は、何よりもまず、純真で、更に、温和で、優しく、従順なものです。憐れみと良い実に満ちています。偏見はなく、偽善的でもありません。義の実は、平和を実現する人たちによって、平和のうちに蒔かれるのです。 何が原因で、あなたがたの間に戦いや争いが起こるのですか。あなたがた自身の内部で争い合う欲望が、その原因ではありませんか。あなたがたは、欲しても得られず、人を殺します。また、熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。得られないのは、願い求めないからで、願い求めても、与えられないのは、自分の楽しみのために使おうと、間違った動機で願い求めるからです。 福音朗読マルコ 9・30−37マルコによる福音 〔そのとき、イエスと弟子たちは〕ガリラヤを通って行った。しかし、イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、「人の子は、人々の手に引き渡され、殺される。殺されて三日の後に復活する」と言っておられたからである。弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。 一行はカファルナウムに来た。家に着いてから、イエスは弟子たちに、「途中で何を議論していたのか」とお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中でだれがいちばん偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、十二人を呼び寄せて言われた。「いちばん先になりたい者は、すべての人の後になり、すべての人に仕える者になりなさい。」そして、一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。「わたしの名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。わたしを受け入れる者は、わたしではなくて、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのである。」 世界難民移住移動者の日(9月23日) 毎年9月の第4日曜日とされている「世界難民移住移動者の日」は、1970年、時の教皇パウロ6世が教皇庁移住・移動者司牧評議会を設立したことを受け、「各小教区とカトリック施設が、国籍を超えた神の国を求めて、真の信仰共同体を築き、全世界の人々と『共に生きる』決意を新たにする日」として設立されました。「世界難民移住移動者の日」では、おもに滞日・在日外国人、海外からの移住移動者、定住・条約難民・外国人船員や国際交通機関の乗組員とその家族のために「祈り・司牧的協力・献金」がささげられ、それらは日本カトリック難民移住移動者委員会を通じて、幅広く支援に役立てられています。(カトリック中央協議会刊『カトリック教会情報ハンドブック2012』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です神父燦燦 カトリック司祭58人に聴く [ カトリック新聞社 ]

2018.09.23

コメント(0)

-

京都観光 船岡大祭

船岡山に建つ建勲神社の祭神は織田信長。信長が初めて入洛した10月19日に船岡大祭が行われます。信長が桶狭間の戦いの前に舞ったといわれる仕舞「敦盛」や舞楽の奉納があります。今年は船岡大祭後、10月28日(日)までの期間、7月に奉納された信長愛用の短刀「薬研藤四郎」の再現刀(藤安将平作)が公開されます。日程:2018年10月19日(金)11:00~ 料金:無料 場所:建勲神社

2018.09.23

コメント(0)

-

9月23日の花言葉 ヒガンバナ

9月23日の花言葉はヒガンバナで「再会」です。ヒガンバナ(彼岸花、学名 : Lycoris radiata)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草である。クロンキスト体系ではユリ科。リコリス、曼珠沙華(マンジュシャゲ、またはマンジュシャカ サンスクリット語 manjusaka の音写)とも呼ばれる。学名の種小名 radiata は「放射状」の意味。特徴全草有毒な多年生の球根性植物。散形花序で6枚の花弁が放射状につく。道端などに群生し、9月中旬に赤い花をつけるが、稀に白いものもある。その姿は独特で、夏の終わりから秋の初めにかけて、高さ30 - 50cmの枝も葉も節もない花茎が地上に突出し、その先端に苞に包まれた花序が一つだけ付く。苞が破れると5 - 7個前後の花が顔を出す。花は短い柄があって横を向いて開き、全体としてはすべての花が輪生状に外向きに並ぶ。花弁は長さ40mm、幅約5mmと細長く、大きく反り返る。開花終了の後、晩秋に長さ30 - 50cmの線形の細い葉をロゼット状に出す。葉は深緑でつやがある。葉は冬中は姿が見られるが、翌春になると枯れてしまい、秋が近づくまで地表には何も生えてこない。欧米では園芸品種が多く開発されている。園芸品種には赤のほか白、黄色の花弁をもつものがある。日本での分布日本には北海道から琉球列島まで見られるが、自生ではなく、ユーラシア大陸東部から帰化したものと考えられる。その経緯については、稲作の伝来時に土と共に鱗茎が混入してきて広まったといわれているが、土に穴を掘る小動物を避けるために有毒な鱗茎をあえて持ち込み、畦や土手に植えたとも考えられる。また鱗茎は適切に用いれば薬になり、また水にさらしてアルカロイド毒を除去すれば救荒食にもなる。そのような有用植物としての働きを熟知して運び込まれた可能性もある。人里に生育し、田畑の周辺や堤防、墓地などに見られることが多い。特に田畑の縁に沿って列をなすときには花時に見事な景観をなす。湿った場所を好み、時に水で洗われて球根が露出するのが見られる。なお、山間部森林内でも見られる場合があるが、これはむしろそのような場所がかつては人里であった可能性を示す。日本に存在するヒガンバナは全て遺伝的に同一であるとされるが、このことがただちに中国から伝わった1株の球根から日本各地に株分けの形で広まったと考えることはできない。三倍体であるため一般に種子で増えることができないため、持ち込まれた複数のヒガンバナが中国ですでに遺伝的に同一であることは充分にあり得るためである。有毒性全草有毒で、特に鱗茎にアルカロイド(リコリン、ガランタミン、セキサニン、ホモリコリン等)を多く含む有毒植物。経口摂取すると吐き気や下痢を起こし、ひどい場合には中枢神経の麻痺を起こして死に至ることもある。日本では水田の畦や墓地に多く見られるが、人為的に植えられたものと考えられている。その目的は、畦の場合はネズミ、モグラ、虫など田を荒らす動物がその鱗茎の毒を嫌って避ける(忌避)ように、墓地の場合は虫除け及び土葬後、死体が動物によって掘り荒されるのを防ぐためとされる。モグラは肉食のためヒガンバナに無縁という見解もあるが、エサのミミズがヒガンバナを嫌って土中に住まないためにこの草の近くにはモグラが来ないともいう。有毒なので農産物ではなく年貢の対象外とされたため、救荒作物として田畑や墓の草取りのついでに栽培された。鱗茎はデンプンに富む。有毒成分であるリコリンは水溶性で、長時間水に曝せば無害化が可能であるため、救飢植物として第二次世界大戦中などの戦時や非常時において食用とされたこともある。また、花が終わった秋から春先にかけては葉だけになり、その姿が食用のノビルやアサツキに似ているため、誤食してしまうケースもある。鱗茎は石蒜(せきさん)という名の生薬であり、利尿や去痰作用があるが、有毒であるため素人が民間療法として利用するのは危険である。毒成分の一つであるガランタミンはアルツハイマー病の治療薬として利用されている。名前彼岸花の名は秋の彼岸ごろから開花することに由来する。別の説には、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、というものもある。別名の曼珠沙華は、法華経などの仏典に由来する。また、「天上の花」という意味も持っており、相反するものがある(仏教の経典より)。ただし、仏教でいう曼珠沙華は「白くやわらかな花」であり、ヒガンバナの外観とは似ても似つかぬものである(近縁種ナツズイセンの花は白い)。『万葉集』にみえる「いちしの花」を彼岸花とする説もある(「路のべの壱師の花の灼然く人皆知りぬ我が恋妻は」、11・2480)。また、毒を抜いて非常食とすることもあるので悲願の花という解釈もある(ただし、食用は一般的には危険である)。異名が多く、死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、剃刀花(かみそりばな)、狐花(きつねばな)、捨子花(すてごばな)、はっかけばばあと呼んで、日本では不吉であると忌み嫌われることもあるが、反対に「赤い花・天上の花」の意味で、めでたい兆しとされることもある。日本での別名・方言は千以上が知られている。「花と葉が同時に出ることはない」という特徴から、日本では「葉見ず花見ず」とも言われる。韓国では、ナツズイセン(夏水仙)を、花と葉が同時に出ないことから「葉は花を思い、花は葉を思う」という意味で「相思華」と呼ぶが、同じ特徴をもつ彼岸花も相思花と呼ぶことが多い。学名のLycoris(リコリス)は、ギリシャ神話の女神・海の精であるネレイドの一人 Lycorias からとられた。引用:Wikipedia

2018.09.23

コメント(0)

-

9月22日の花言葉 ナンバンギセル

9月22日の花言葉はナンバンギセルで「物思い」です。ナンバンギセル(南蛮煙管、Aeginetia indica)はハマウツボ科ナンバンギセル属の寄生植物。分布、生育環境日本を含むアジア東部、アジア南部の温帯から熱帯にかけて生育する[1]形態、生態イネ科の単子葉植物(イネ、ススキ、サトウキビなど)の根に寄生する。葉緑素が無く、寄主の根から吸収した栄養分に依存して生育するため、寄主の生長は阻害され、死に至ることもある。全長は15-50cm。葉は披卵形、長さ5-10mm、幅3-4mm。花期は7-8月、赤紫色の花を1個つける。花冠は筒型で、唇形になる。花冠裂片の縁は全縁。雄蕊は黄色の毛が密生している。蒴果は球状で、種子の大きさは0.04mm。染色体数は2n=30。同属のオオナンバンギセルに似るが、本種の方が小型である。また、本種の萼の先端は尖るが、オオナンバンギセルの先端は鈍くなるという点も異なる。利害ススキなどの雑草の成長を阻害するため、ナンバンギセルによる生物的除草効果の可能性が示されている。一方、陸稲にナンバンギセルが寄生することで、イネの収量が減少するという被害が報告されている。引用:Wikipedia

2018.09.22

コメント(2)

-

京都観光 醍醐寺霊宝館 秋季特別公開

聖宝理源大師が貞観16年(874)に上醍醐の山上で神示により小堂宇を建立し、准胝、如意輸の両観音像を安置したことに始まる醍醐寺。山上の「上醍醐」、裾野の「下醍醐」と広域にわたって国宝の金堂や京都府内最古の木造建築物である五重塔など多くの堂宇が立ち並びます。毎年春と秋に開催される霊宝館の特別公開では、収蔵品十数万点にもおよぶ貴重な寺宝の一部が鑑賞できます。秋の特別公開では色づく樹々の美しさも訪ねたくなる魅力の一つです。日程:2018年10月15日(月)~12月10日(月)10:00~17:00(受付終了16:00)※12月4日以降は9:00~16:30(受付終了15:30) 料金:1,500円(霊宝館、三宝館、伽藍共通拝観券) 場所:醍醐寺

2018.09.22

コメント(0)

-

9/22(土)週日〔緑〕年間第24土曜日

第一朗読一コリント 15・35−37、42−49使徒パウロのコリントの教会への手紙 〔皆さん、あなたがたのうちには、〕死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのか、と聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ。あなたが蒔くものは、死ななければ命を得ないではありませんか。あなたが蒔くものは、後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれ、ただの種粒です。 死者の復活もこれと同じです。蒔かれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、蒔かれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、蒔かれるときには弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり、自然の命の体が蒔かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。「最初の人アダムは命のある生き物となった」と書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、次いで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属する者であり、第二の人は天に属する者です。土からできた者たちはすべて、土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて、天に属するその人に等しいのです。わたしたちは、土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。 福音朗読ルカ 8・4−15ルカによる福音 〔そのとき、〕大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスはたとえを用いてお話しになった。「種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔いている間に、ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。ほかの種は石地に落ち、芽は出たが、水気がないので枯れてしまった。ほかの種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて、押しかぶさってしまった。また、ほかの種は良い土地に落ち、生え出て、百倍の実を結んだ。」イエスはこのように話して、「聞く耳のある者は聞きなさい」と大声で言われた。 弟子たちは、このたとえはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。「あなたがたには神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々にはたとえを用いて話すのだ。それは、 『彼らが見ても見えず、 聞いても理解できない』ようになるためである。 このたとえの意味はこうである。種は神の言葉である。道端のものとは、御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来て、その心から御言葉を奪い去る人たちである。石地のものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないので、しばらくは信じても、試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして、茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆いふさがれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な善い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。」 聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です【中古】宗教改革の真実 カトリックとプロテスタントの社会史 /講談社/永田諒一 (新書)

2018.09.22

コメント(0)

-

9月21日の花言葉 ノハラアザミ

9月21日の花言葉はノハラアザミで「心の成長」です。ノハラアザミ(野原薊、学名 Cirsium oligophyllum)はキク科アザミ属の多年草。特徴茎の高さは60cm-1mになる。葉は羽状に中裂し、縁にとげがある。花期は8-10月で、茎の上部で枝分かれし上向きに花をつける。花(頭状花序)は筒状花のみで構成されており、花の色は紫色である。総苞にクモ毛があり粘らない。反り返らない規則正しい短い総苞片が目立つ。花期にも深く裂けた根生葉が残っているのが特徴。 分布と生育環境アザミ属は、分布域が比較的広いものと極端に狭い地域固有種がある。ノハラアザミの分布域は広く、本州中部以北の山地の草原や林縁に見られる。引用:Wikipedia

2018.09.21

コメント(2)

-

京都観光 人形供養

「人形寺」の通称がある宝鏡寺は、「百々(どど)の御所」とも呼ばれ、歴代皇女が尼門跡となることから皇室とも深い縁があります。寺では孝明天皇遺愛の人形をはじめ、御所より贈られた人形など、数多くの人形や道具類を所蔵しています。毎年10月14日に境内で行われる人形供養は盛大で、この日は島原太夫による奉納舞などもあります。日程:2018年10月14日(日)10:30~ 料金:無料 場所:宝鏡寺

2018.09.21

コメント(0)

-

9/21(金)祝日〔赤〕聖マタイ使徒福音記者

第一朗読エフェソ 4・1−7、11−13使徒パウロのエフェソの教会への手紙 〔皆さん、〕主に結ばれて囚人となっているわたしはあなたがたに勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で、寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和のきずなで結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それは、あなたがたが、一つの希望にあずかるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのものの内におられます。 しかし、わたしたち一人一人に、キリストの賜物のはかりに従って、恵みが与えられています。 そして、〔キリストは〕ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして、聖なる者たちは奉仕の業に適した者とされ、キリストの体を造り上げてゆき、ついには、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。 福音朗読マタイ 9・9−13マタイによる福音 〔そのとき、イエスは、〕通りがかりに、マタイという人が収税所に座っているのを見かけて、「わたしに従いなさい」と言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられたときのことである。徴税人や罪人も大勢やって来て、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、「なぜ、あなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか」と言った。イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。『わたしが求めるのは憐れみであって、いけにえではない』とはどういう意味か、行って学びなさい。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」 マタイはカファルナウムに生まれ、イエスに招かれたときは徴税人であった(マタイ 10・3 参照)。ヘブライ語(アラム語)で福音書を書き記し、東方で福音を宣教したと伝えられている。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用ですカトリック入門 [ ローレンス・S.カニンガム ]

2018.09.20

コメント(0)

-

9月20日の花言葉 ヤブラン

9月20日の花言葉はヤブランで「忍耐」です。ヤブラン(藪蘭、学名:Liriope muscari)は、キジカクシ科ヤブラン属に属する多年草。別名リリオペ、サマームスカリ。東アジアに分布する。開花期は夏から秋。花は紫色の小さいもので、穂状に咲く。葉は細長く、先は垂れる。園芸品種には葉に斑入りのものがあり、庭の木陰で栽培され、花期以外にも鑑賞される。引用:Wikipedia

2018.09.20

コメント(2)

-

京都観光 大徳寺本坊 曝凉展

大徳寺は臨済宗大徳寺派の大本山で、鎌倉時代末期の正和4年(1315)に大燈国師宗峰妙超によって開創されました。勅使門から山門、仏殿、法堂(いずれも重文)、方丈(国宝)と南北に並ぶ七堂伽藍が完備されています。千利休が山門の上に自分の像を安置したことから豊臣秀吉の怒りを買い、自決したという話はよく知られます。曝凉とは虫干しのことで、毎年10月第2日曜日に普段は非公開の本坊で、数々の絵や書のほか狩野探幽筆方丈襖絵など約100点が公開されます。※雨天の場合は中止。日程:2018年10月14日(日)9:00~15:00(受付終了) 料金:1,500円 場所:大徳寺

2018.09.20

コメント(0)

-

9/20(木)記念日〔赤〕聖アンデレ金と同志殉教者

第一朗読一コリント 15・1−11使徒パウロのコリントの教会への手紙 兄弟たち、わたしがあなたがたに告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。これは、あなたがたが受け入れ、生活のよりどころとしている福音にほかなりません。どんな言葉でわたしが福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなたがたはこの福音によって救われます。さもないと、あなたがたが信じたこと自体が、無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととしてわたしがあなたがたに伝えたのは、わたしも受けたものです。すなわち、キリストが、聖書に書いてあるとおりわたしたちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおり三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。次いで、五百人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かは既に眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。次いで、ヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に、月足らずで生まれたようなわたしにも現れました。わたしは、神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でもいちばん小さな者であり、使徒と呼ばれる値打ちのない者です。神の恵みによって今日のわたしがあるのです。そして、わたしに与えられた神の恵みは無駄にならず、わたしは他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは、実はわたしではなく、わたしと共にある神の恵みなのです。とにかく、わたしにしても彼らにしても、このように宣べ伝えているのですし、あなたがたはこのように信じたのでした。 福音朗読ルカ 7・36−50ルカによる福音 〔そのとき、〕あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席に着いておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持って来て、後ろからイエスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、「この人がもし預言者なら、自分に触れている女がだれで、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに」と思った。そこで、イエスがその人に向かって、「シモン、あなたに言いたいことがある」と言われると、シモンは、「先生、おっしゃってください」と言った。イエスはお話しになった。「ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は五百デナリオン、もう一人は五十デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。」シモンは、「帳消しにしてもらった額の多い方だと思います」と答えた。イエスは、「そのとおりだ」と言われた。そして、女の方を振り向いて、シモンに言われた。「この人を見ないか。わたしがあなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でぬぐってくれた。あなたはわたしに接吻の挨拶もしなかったが、この人はわたしが入って来てから、わたしの足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから、言っておく。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない。」そして、イエスは女に、「あなたの罪は赦された」と言われた。同席の人たちは、「罪まで赦すこの人は、いったい何者だろう」と考え始めた。イエスは女に、「あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」と言われた。 17世紀初め、何人かの信徒の努力によって韓国にキリスト教がもたらされた。この勇敢で熱心な教会は、1836年まで信徒によって指導されはぐぐまれ、その年に初めてフランスからパリ外国宣教会の司祭たちがひそかに入国した。1839年、1846年、1866年に迫害が起こると多くの人々が殉教したが、その中から103名が1984年に列聖された。この中で特に秀でているのは、最初の韓国人司祭で司牧の心に燃えたアンデレ金大建(キム・テゴン)と、優れた使徒的活動を行った信徒パウロ丁夏祥(チョン・ハサン)である。殉教者たちの大部分は、既婚者、未婚者、老人、壮年、青年、少年など勇敢な男女の信徒であった。彼らの尊い殉教は、韓国教会の貴重な初穂である。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です今こそ原発の廃止を 日本のカトリック教会の問いかけ [ 日本カトリック司教協議会 ]

2018.09.20

コメント(0)

-

9月19日の花言葉 オミナエシ

9月19日の花言葉はオミナエシで「はかない恋・親切」です。オミナエシ(女郎花 Patrinia scabiosifolia)は、合弁花類オミナエシ科オミナエシ属 の多年生植物。秋の七草の一つ。チメグサ、敗醤(はいしょう)ともいう。特徴沖縄をのぞく日本全土および中国から東シベリアにかけて分布している。夏までは根出葉だけを伸ばし、その後花茎を立てる。葉はやや固くてしわがある。草の丈は60-100 cm程度で、8-10月に黄色い花を咲かせる。日当たりの良い草地に生える。手入れの行き届いたため池の土手などは好適な生育地であったが、現在では放棄された場所が多く、そのために自生地は非常に減少している。 日本では万葉の昔から愛されて、前栽、切花などに用いられてきた。漢方にも用いられる。生薬全草を乾燥させて煎じたもの(敗醤)には、解熱・解毒作用があるとされる。また、花のみを集めたものを黄屈花(おうくつか)という。これらは生薬として単味で利用されることが多く、あまり漢方薬(漢方方剤)としては使われない(漢方薬としてはヨク苡仁、附子と共に調合したヨク苡附子敗醤散が知られる)。文化意匠・色目襲色目の一つ文学万葉集 秋の七草「萩の花尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」山上憶良(万葉集・巻八 1538)「手に取れば袖さへにほふ女郎花この白露に散らまく惜しも」不詳(万葉集・巻十 2115)源氏物語では歌の言葉、前栽の花や襲色目の名として何箇所にも出てくる 「女郎花しほるゝ野辺をいづことて一夜ばかりの宿を借りけむ」(夕霧の巻)「霧ふかきあしたの原のをみなへし心をよせて見る人ぞ見る」(総角の巻)「ほど近き法の御山をたのみたる女郎花かと見ゆるなりけれ 晶子」(与謝野晶子の『源氏物語』訳「手習」より)能の演目女郎花:読みは「おみなめし」。小野頼風とその妻の話。頼風に捨てられたと誤解した妻が放生川に飛び込んで自殺。妻を墓に埋めると、そこから一輪の女郎花が生える。頼風がその女郎花に近づくと、まるで頼風を拒絶するかのように女郎花が風で逃げ、頼風が離れるとまた元に戻った。それを見た頼風は死んだ妻が自分を拒絶しているのだと思い、妻と同じ川に飛び込んで自殺する。引用:Wikipedia

2018.09.19

コメント(0)

-

京都観光 リニューアルオープン記念展II 徳岡神泉―深遠なる精神世界―

京都画壇で活躍し、幽玄ともいわれる独特な表現で近代日本画において大きな足跡を残した日本画家・徳岡神泉。神泉は生涯一貫して、鳥や花、野菜、風景といった身近な自然をモチーフに制作を行いました。とくに1920年代後半以降は、静寂のなかに宇宙の真実を見いだすような表現が熟成されていきます。本展では、独自の境地に辿りつく戦後の代表作を中心に、下絵や素描などを含めた約50点を紹介します。日程:2018年10月13日(土)~11月25日(日)9:30~17:00(受付終了16:30) 料金:500円 場所:堂本印象美術館

2018.09.19

コメント(0)

-

9/19(水)週日〔緑〕聖ヤヌアリオ司教殉教者【任意】

第一朗読一コリント 12・31〜13・13使徒パウロのコリントの教会への手紙 〔皆さん、〕あなたがたは、もっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。 そこで、わたしはあなたがたに最高の道を教えます。たとえ、人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、愛がなければ、わたしは騒がしいどら、やかましいシンバル。たとえ、預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ、山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ、無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとしてわが身を死に引き渡そうとも、愛がなければ、わたしに何の益もない。 愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。 愛は決して滅びない。預言は廃れ、異言はやみ、知識は廃れよう、わたしたちの知識は一部分、預言も一部分だから。完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。幼子だったとき、わたしは幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを棄てた。わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがそのときには、顔と顔とを合わせて見ることになる。わたしは、今は一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。 福音朗読ルカ 7・31−35ルカによる福音 〔そのとき、イエスは言われた。〕「今の時代の人たちは何にたとえたらよいか。彼らは何に似ているか。広場に座って、互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。 『笛を吹いたのに、 踊ってくれなかった。 葬式の歌をうたったのに、 泣いてくれなかった。』洗礼者ヨハネが来て、パンも食べずぶどう酒も飲まずにいると、あなたがたは、『あれは悪霊に取りつかれている』と言い、人の子が来て、飲み食いすると、『見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だ』と言う。しかし、知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。」 【任意・9月19日 聖ヤヌアリオ司教殉教者】ヤヌアリオはイタリア中部のベネベントの司教であった。ディオクレチアヌス帝の迫害の時代(4世紀初め)にポッツォーリで殉教した。やがて彼の遺体はナポリに移され、特にこの町で崇敬されている。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です【新品】【本】「山の教会」・「海の教会」の誕生 長崎カトリック信徒の移住とコミュニティ形成 叶堂隆三/著

2018.09.19

コメント(0)

-

9/18(火)週日〔緑〕年間第24火曜日

第一朗読一コリント 12・12−14、27−31a使徒パウロのコリントの教会への手紙 〔皆さん、〕体は一つでも、多くの部分から成り、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって、わたしたちは、ユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、奴隷であろうと自由な身分の者であろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊をのませてもらったのです。体は、一つの部分ではなく、多くの部分から成っています。 あなたがたはキリストの体であり、また、一人一人はその部分です。神は、教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気をいやす賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者などです。皆が使徒であろうか。皆が預言者であろうか。皆が教師であろうか。皆が奇跡を行う者であろうか。皆が病気をいやす賜物を持っているだろうか。皆が異言を語るだろうか。皆がそれを解釈するだろうか。あなたがたは、もっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。 福音朗読ルカ 7・11−17ルカによる福音 〔そのとき、〕イエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうど、ある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て、憐れに思い、「もう泣かなくともよい」と言われた。そして、近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、「若者よ、あなたに言う。起きなさい」と言われた。すると、死人は起き上がってものを言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、「大預言者が我々の間に現れた」と言い、また、「神はその民を心にかけてくださった」と言った。イエスについてのこの話は、ユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。 聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です【新品】【本】福音み〜つけた! 「宗教」「倫理」を考えるために 高校編 日本カトリック教育学会/編

2018.09.18

コメント(0)

-

京都観光 東林院 秋の夜間拝観「梵燈(ぼんとう)のあかりに親しむ会」

妙心寺塔頭・東林院の「梵燈のあかりに親しむ会」では毎年、禅語のシリーズで教えをろうそくと行灯の灯りで表現します。梵燈とは、煩悩を消し去る明かりという意味が込められています。住職自らが作った瓦製梵燈をはじめ、およそ600本のろうそくが「沙羅双樹の庭」、「蓬莱の庭」などに灯されます。梵燈の明かりが揺らめいて、白砂や草木が幽玄に浮かび上がり、辺りはしっとりとした雰囲気に包み込まれます。あなたも知らないうちに、心穏やかにリラックスしているでしょう。日程:2018年10月12日(金)~21日(日)18:00~21:00(受付終了20:30) 料金:500円 場所:妙心寺 東林院

2018.09.18

コメント(0)

-

9月18日の花言葉 ゲンノショウコ

9月18日の花言葉はゲンノショウコで「心の強さ」です。ゲンノショウコ(現の証拠、学名: Geranium thunbergii)は、フウロソウ科フウロソウ属の多年草。日本全土の山野や道端に普通に見られる。生薬のひとつであり、和名は「(胃腸に)実際に効く証拠」を意味する。玄草(げんそう)ともいう。秋に種子を飛散させた後で果柄を立てた様が神輿のように見えることから、ミコシグサとも呼ばれる。近い仲間にアメリカフウロ、老鶴草などがある。形態・生態茎は約30-40cmに伸びるが、大部分は地表を這うようにして広がり、全体に下向きの毛が生えている。葉は長柄を持ち対生、形状は掌型に3-5に深裂し、巾は3-7㎝位。裂片は先でさらに3つに分裂し、倒卵形である。葉の縁は鋸歯型で、柔らかな葉質である。紅紫色または白紫色の花(紅紫花は西日本に、白紫花は東日本に多く見られる)は夏に開花し、枝先と葉の脇から長い花軸を出して2-3個付け花弁は5枚で赤い筋が走り、がく弁は5つ、雄しべは10ある。 分布日本では北海道の草地や本州〜九州の山野、また、朝鮮半島、中国大陸などに自生する。薬草ゲンノショウコ生薬・ハーブ効能整腸薬 原料ゲンノショウコ 成分ゲラニイン ゲンノショウコはドクダミ、センブリなどと共に、日本の民間薬の代表格である。江戸時代から民間薬として用いられるようになり、『本草綱目啓蒙』(1803年)にも取り上げられた。現代の日本薬局方にも「ゲンノショウコ」として見える。但し、伝統的な漢方方剤(漢方薬)では用いない。有効成分はゲラニインなどのタンニン。根・茎・葉・花などを干し煎じて下痢止めや胃薬とし、また茶としても飲用する。飲み過ぎても便秘を引き起こしたりせず、優秀な整腸生薬であることから、イシャイラズ(医者いらず)、タチマチグサ(たちまち草)などの異名も持つ。採取と飲用一般に開花期である7~8月頃に根を除いて抜き取り、天日で乾燥させる。泥が付着していることが多いのでよく洗う。若葉のころは、トリカブトやキンポウゲ類の有毒植物に似ているため注意するが、夏の開花期であれば花で確認できる。優れた健胃・整腸作用を持ち、下痢、便秘、食あたり、慢性の胃腸疾患に効能があり、時間をかけて十分煎じることで薬効成分が抽出される。下痢止めとしては1日量20gを水0.5ℓで煎じ約半量まで煮詰めたものをさらに濾して、温かい状態で1日2回分けて服用する。 慢性的な胃腸の弱い状態などではお茶代わりに引用する場合もある。利尿目的の場合は、1日10-15gを、0.5ℓの水で、5-10分煎じ、3回に分けて食間に服用する。高血圧予防には、ゲンノショウコ10g、ドクダミ10g、少し炒った決明子5gを煎じて常用すると効くとされる。またゲンノショウコ100gとヨモギ100gを使ったゲンノショウコ風呂は婦人病(冷え性、血の道、しぶり腹)に効くとされる。季語夏の季語である。引用:Wikipedia

2018.09.18

コメント(0)

-

9/17(月)週日〔緑〕聖ロベルト・ベラルミノ司教教会博士【任意】

第一朗読一コリント 11・17−26、33使徒パウロのコリントの教会への手紙 〔皆さん、〕次のことを指示するにあたって、わたしはあなたがたをほめるわけにはいきません。あなたがたの集まりが、良い結果よりは、むしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなたがたが教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。わたしもある程度そういうことがあろうかと思います。あなたがたの間で、だれが適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。それでは、一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら、食事のとき各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば、酔っている者もいるという始末だからです。あなたがたには、飲んだり食べたりする家がないのですか。それとも、神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか。わたしはあなたがたに何と言ったらよいのだろう。ほめることにしようか。この点については、ほめるわけにはいきません。 わたしがあなたがたに伝えたことは、わたし自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りをささげてそれを裂き、「これは、あなたがたのためのわたしの体である。わたしの記念としてこのように行いなさい」と言われました。また、食事の後で、杯も同じようにして、「この杯は、わたしの血によって立てられる新しい契約である。飲む度に、わたしの記念としてこのように行いなさい」と言われました。だから、あなたがたは、このパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知らせるのです。 わたしの兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには、互いに待ち合わせなさい。 福音朗読ルカ 7・1−10ルカによる福音 〔そのとき、〕イエスは、民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてから、カファルナウムに入られた。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が、病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。「あの方は、そうしていただくのにふさわしい人です。わたしたちユダヤ人を愛して、自ら会堂を建ててくれたのです。」そこで、イエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬ所まで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。「主よ、御足労には及びません。わたしはあなたを自分の屋根の下にお迎えできるような者ではありません。ですから、わたしの方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。ひと言おっしゃってください。そして、わたしの僕をいやしてください。わたしも権威の下に置かれている者ですが、わたしの下には兵隊がおり、一人に『行け』と言えば行きますし、他の一人に『来い』と言えば来ます。また部下に『これをしろ』と言えば、そのとおりにします。」イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。「言っておくが、イスラエルの中でさえ、わたしはこれほどの信仰を見たことがない。」使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。 【任意・9月17日 聖ロベルト・ベラルミノ司教教会博士】1542年、トスカーナ地方のモンテプルチアノに生まれる。ローマでイエズス会に入って司祭に叙階されると、カトリックの教えを守るために優れた論争神学的な著作を著し、ローマ学院で神学を教えた。やがて枢機卿に任命され、イタリア南部のカプアの司教になった。また、ローマ教皇庁の各省で、当時の多くの問題の解決のために努力して大きな業績をあげた。1621年にローマで死去。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です【新品】【本】新・カトリックと日本人 世界最大の宗教を理解するための本 坂本尭/著

2018.09.17

コメント(0)

-

京都観光 旧嵯峨御所 大本山 大覚寺 華道祭

1200年の歴史を誇る大覚寺は、真言宗大覚寺派の本山で明治時代初頭まで天皇、皇統が出家されて住職を務めた門跡寺院です。また、いけばな発祥の花の寺として「嵯峨御流」の総司所(家元)でもあります。嵯峨天皇が嵯峨院に造営したときに作った日本最古の庭池「大沢池」の菊ヶ島に咲く野菊を手折り、器にいけ「後世、花を賞づるもの、宜しく之をもって範とすべし」と述べられたのが始まり。年に一度開催される華道祭では、いけばな展示のほか、大沢池「龍頭鷁首舟」、お茶席などが行われます。日程:2018年10月12日(金)~14日(日)10:00~16:00(最終日は15:00終了) 料金:1,000円(拝観料含む) 場所:旧嵯峨御所 大本山 大覚寺

2018.09.17

コメント(0)

-

9月17日の花言葉 ツユクサ

9月17日の花言葉はツユクサで「尊敬・懐かしい関係」です。ツユクサ(露草、学名: Commelina communis)は、ツユクサ科ツユクサ属の一年生植物。畑の隅や道端で見かけることの多い雑草である朝咲いた花が昼しぼむことが朝露を連想させることから「露草」と名付けられたという説がある。英名の Dayflower も「その日のうちにしぼむ花」という意味を持つ。また「鴨跖草(つゆくさ、おうせきそう)」の字があてられることもある。ツユクサは古くは「つきくさ」と呼ばれており、上述した説以外に、この「つきくさ」が転じてツユクサになったという説もある。「つきくさ」は月草とも着草とも表され、元々は花弁の青い色が「着」きやすいことから「着き草」と呼ばれていたものと言われているが、『万葉集』などの和歌集では「月草」の表記が多い。この他、その特徴的な花の形から、蛍草(ほたるぐさ)や帽子花(ぼうしばな)、花の鮮やかな青色から青花(あおばな)などの別名がある。形態・生態高さは15~50cmで直立することはなく、茎は地面を這う6 - 9月にかけて1.5 - 2cmほどの青い花をつける。花弁は3枚あり、上部の2枚は特徴的で青く大きいが、下部の1枚は白くて小さく目立たない。雌しべが1本、雄しべが6本で成り立っている。アサガオなどと同様、早朝に咲いた花は午後にはしぼんでしまう。分布自生地は日本全土を含む東アジアで、アメリカ東北部などに帰化している。近縁種ツユクサ属は世界に180種ほどがあり、日本では5種がある。そのうちでシマツユクサとホウライツユクサは九州南部以南の南西諸島に、ナンバンツユクサは南西諸島に見られる。マルバツユクサは本州の関東以西にあり、本種ににているが葉先が丸く、また花を包む包が左右合着して漏斗状になる。人間との関わり花の青い色素はアントシアニン系の化合物で、着いても容易に退色するという性質を持つ。この性質を利用して、染め物の下絵を描くための絵具として用いられた。ただしツユクサの花は小さいため、この用途には栽培変種である大型のオオボウシバナ(アオバナ)が用いられた。オオボウシバナは観賞用としても栽培されることがある。花の季節に全草を採って乾燥させたものは鴨跖草(おうせきそう)と呼ばれ、下痢止め、解熱などに用いる。 青い花が咲いている時期は食用にもなる。1996年(平成8年)3月28日発売の390円普通切手の意匠になった。引用:Wikipedia

2018.09.17

コメント(0)

-

9月16日の花言葉 アキノタムラソウ

9月16日の花言葉はアキノタムラソウで「自然のままのあなたが好き」です。アキノタムラソウ (Salvia japonica) は、野原に普通な多年草。細長い穂を伸ばして、薄紫色の花を付ける。特徴草丈は20cmから80cmにもなる。茎は角張って四角形、まっすぐに立ち上がる[2]。根元で分枝して、数本の束を作る事もある。葉は対生で、その形は単葉のものから複葉に分かれるもの、それも三出複葉から一-二回羽状複葉にまでなるが、とにかく変異が多い。葉の長さは葉柄を合わせて3-15cmと変異の幅が大きい。葉身はおおよそ卵形、深緑で表面はつやがなくて草質、まばらに毛がでることもあるが、無毛のこともある。縁には粗くて丸い鋸歯が出る。花期は7月から11月にわたる。茎の先端が分枝し、長く伸びて穂状に花を着け、花序の長さは10-25cmにもなる。花は長さ10-13mm、青紫色で唇形、やや斜め上を向いて咲き、花冠の内側の基部近くに毛環がある。雄蘂は2本で、はじめ花冠の上唇に沿って上に伸びて前方に突き出すが、葯が開いてしまうと下向きに曲がる。和名は秋の田村草だろうが、意味は不明とのこと。なお、タムラソウの名は、キク科にそれを標準和名に持つ種 Serratula coronata ssp. insularis(タムラソウ属)がある。こちらもその由来は不明[5]。漢名は紫参で、鼠尾草は誤りであると、牧野は記している。生育環境森林の林縁部から明るい草原、あるいは道ばたにも見られ、日本産のこの属のものではもっとも人里に出る。雑草的な性質が強く、草刈りなどにあっても、再び根元や茎の半ばから枝を出して花をつける。そのため、本来の姿とは大きく異なった形で咲いているのを見ることも多い。分布本州から琉球に生育し、国外では朝鮮と中国に分布する。利害よく見れば綺麗な花ではあるが、草姿がだらしなく、大きくなるので観賞にはあまり向かない。引用:Wikipedia

2018.09.16

コメント(2)

-

京都観光 泉涌寺 菊花展

皇室とゆかりが深い泉涌寺。皇室の紋に菊花が用いられていることから、境内で菊花展が開かれます。華やかな大輪の菊や低く垂れ下がるように作った美しい懸崖などがそろいます。境内の一角には楊貴妃観音堂があり、美人祈願・良縁成就を願う女性が多く訪れます。日程:2018年10月10日(水)~11月23日(金・祝)9:00~16:30 料金:500円 場所:泉涌寺

2018.09.16

コメント(0)

-

9/16(日)主日〔緑〕年間第24主日

第一朗読イザヤ 50・5−9aイザヤの預言主なる神はわたしの耳を開かれた。わたしは逆らわず、退かなかった。打とうとする者には背中をまかせひげを抜こうとする者には頬をまかせた。顔を隠さずに、嘲りと唾を受けた。主なる神が助けてくださるからわたしはそれを嘲りとは思わない。わたしは顔を硬い石のようにする。わたしは知っているわたしが辱められることはない、と。わたしの正しさを認める方は近くいます。誰がわたしと共に争ってくれるのかわれわれは共に立とう。誰がわたしを訴えるのかわたしに向かって来るがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰がわたしを罪に定めえよう。 第二朗読ヤコブ 2・14−18使徒ヤコブの手紙 わたしの兄弟たち、自分は信仰を持っていると言う者がいても、行いが伴わなければ、何の役に立つでしょうか。そのような信仰が、彼を救うことができるでしょうか。もし、兄弟あるいは姉妹が、着る物もなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなたがたのだれかが、彼らに、「安心して行きなさい。温まりなさい。満腹するまで食べなさい」と言うだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。 しかし、「あなたには信仰があり、わたしには行いがある」と言う人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば、わたしは行いによって、自分の信仰を見せましょう。 福音朗読マルコ 8・27−35マルコによる福音 〔そのとき、〕イエスは、弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、「人々は、わたしのことを何者だと言っているか」と言われた。弟子たちは言った。「『洗礼者ヨハネだ』と言っています。ほかに、『エリヤだ』と言う人も、『預言者の一人だ』と言う人もいます。」そこでイエスがお尋ねになった。「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが答えた。「あなたは、メシアです。」するとイエスは、御自分のことをだれにも話さないようにと弟子たちを戒められた。 それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている、と弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話しになった。すると、ペトロはイエスをわきへお連れして、いさめ始めた。イエスは振り返って、弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。「サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。」それから、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。「わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、わたしのため、また福音のために命を失う者は、それを救うのである。」 聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用ですいのちへのまなざし / 日本カトリック司教団 【本】

2018.09.16

コメント(0)

-

9月15日の花言葉 ススキ

9月15日の花言葉はススキで「活力」です。ススキ(芒、薄、Miscanthus sinensis)とは、イネ科ススキ属の植物。尾花ともいい秋の七草の一つ。また茅(かや。「萱」とも書く)と呼ばれる有用植物の主要な一種。 野原に生息し、ごく普通に見られる多年生草本である。特徴高さは1から2m。地下には短いがしっかりした地下茎がある。そこから多数の花茎を立てる。葉は細長く、根出葉と稈からの葉が多数つく。また、ケイ酸を多く含むため堅く、縁は鋭い鉤状になっているため、皮膚が傷つくことがある。夏から秋にかけて茎の先端に長さ20から30cm程度の十数本に分かれた花穂をつける。花穂は赤っぽい色をしているが、種子(正しくは穎果・えいか)には白い毛が生えて、穂全体が白っぽくなる。種子は風によって飛ぶことができる。日本には全国に分布し、日当たりの良い山野に生息している。夏緑性で、地上部は冬には枯れるのが普通であるが、沖縄などでは常緑になり、高さは5mに達する。その形ゆえに、たまにサトウキビと勘違いする観光客がいる。国外では朝鮮半島・中国・台湾に分布するほか、北米では侵略的外来種として猛威をふるっている(日本にセイタカアワダチソウが侵入したのと逆の経路で伝播)。植物遷移の上から見れば、ススキ草原は草原としてはほぼ最後の段階に当たる。ススキは株が大きくなるには時間がかかるので、初期の草原では姿が見られないが、次第に背が高くなり、全体を覆うようになる。ススキ草原を放置すれば、アカマツなどの先駆者(パイオニア)的な樹木が侵入して、次第に森林へと変化していく。後述の茅場の場合、草刈りや火入れを定期的に行うことで、ススキ草原の状態を維持していたものである。分類本州南部以南の海岸線には、葉の幅が広く、ざらつきの少ないものがあり、これをハチジョウススキ(M. condensatus Hack.)という。変種と見なす立場もある。同属の別種もいくつかある。やや華奢な植物で、水辺に生えて、綿毛が純白のものにオギ(荻、M. sacchariforus (Maxim.) Benth.)がある。ススキよりさらに大きく、堤防などに大きな株を作るものにトキワススキ(M. floridulus (Labill.) Warb.)がある。他にもカリヤス(苅安、M. tinctorius Hack.)、カリヤスモドキ(M. oligostachyus)など数種が知られるが、多くない。ススキはイネ科の代表のひとつと見なされているから、ススキの名を持つ植物は多く、たとえば以下のようなものはさほどススキに似ておらず、分類上も近くはないがその名を持っている。アブラススキ、コメススキ、ヒメアブラススキ、ススキメヒシバ など利用かつては「茅」(かや)と呼ばれ、農家で茅葺(かやぶき)屋根の材料に用いたり、家畜の餌として利用することが多かった。そのため集落の近くに定期的に刈り入れをするススキ草原があり、これを茅場(かやば)と呼んでいた。現在では、そのような利用がされないので、その多くは遷移が進んで、雑木林となっている。そのため、ススキ草原に生育していた植物には、かつて普通種であったが、現在は稀少になっているものがある。また、カヤネズミなども同様に見かけにくくなっている。また、未成熟の穂を食用とする地域もある。東京・雑司ヶ谷鬼子母神では、ススキの穂をミミズクの姿に作った「すすきみみずく」が有名。文化日本文化とススキ十五夜の月見には、ハギ(萩)とともにススキを飾ることが多い。 花札では、八月、すなわち旧暦8月、新暦の感覚で秋に相当する時節に用いられている。 沖縄地方には、ススキの葉を環のように結んで魔除けとする風習がある。日本語では、ススキの穂は、それを動物の尾に見立てて尾花(おばな)と呼ぶことがあり、ススキ自体もそのように呼ばれることがある。この「尾花」はススキおよびススキの穂を意味する古名であり、奈良時代初期の歌人・山上憶良が『万葉集』(巻八 1538)にて「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また 藤袴 朝顔の花」と詠んだように、古来、秋の七草の一つに数えられている。 また、馬の毛色で尾花栗毛(おばなくりげ)というのは、栗毛馬や栃栗毛馬であることに加えて鬣(たてがみ)や尾の長毛が白色のものを指す。この白毛は遠目には金色に輝いて見えるため、その特徴を秋のススキの穂になぞられて呼ばれたものである。枯れすすき(枯薄、花も穂も枯れたススキ)には枯れ尾花/枯尾花(かれおばな)という呼称(古名)もあり、現代でも「幽霊の正体見たり枯尾花」という諺はよく知られている。これは江戸時代中期の国学者で俳人の横井也有が俳文集『鶉衣』の中で「一年松木淡々己れ高ぶり 人を慢(あなど)ると伝へ聞き 初めて対面して化物(ばけもの)の正躰見たり枯れ尾花 其(そ)の誠心なること大概この類なり」と述べたうちの「化物の正躰見たり枯尾花」が世に広まりつつ変化したものであるが、これは「疑心暗鬼に陥った心境下では風になびく枯れ尾花のような何でもないものも怪しげに思え、幽霊のようなただならないものと見間違えてしまう」ということから、「恐怖心や猜疑心があると、何でもないものでも、怖ろしげなもの、怪しげなものに思えてしまう」ということを意味する譬えとなっている。さらには、やはりススキの穂にまつわる類義語として「落武者は薄の穂にも怖(お)ず」 (cf. wikt) があるが、こちらは「落武者は捕まることを警戒し、怯えているためススキの穂にも恐怖する」ということから転じて先の諺と同じ意味で用いられる。 また、江戸時代中期の俳人・与謝蕪村は「狐火の 燃えつくばかり 枯尾花」と詠んでいるが、こちらは、夜の野原にて風に揺らめく枯尾花の情景を、怪しく燃え盛るこの世のものならぬ狐火に譬えた俳句である。引用:Wikipedia

2018.09.15

コメント(2)

-

京都観光 寿会

京都で最古の花街といわれている上七軒。室町時代に北野天満宮再建の際に残った木材を使って7軒の茶店を建てたのが「上七軒」の由来です。日頃、踊りや長唄などの稽古を積んでいる芸舞妓さんが北野天満宮東側の歌舞練場で、その成果を毎年10月上旬に5日間行われる踊りの会で披露するのが寿会です。春の「北野をどり」とは少し趣の違った、味わい深い渋さが好評です。日程:2018年10月8日(月・祝)~13日(土)16:00~※8日(月・祝)のみ13:00~と16:00~ 料金:8,000円 場所:上七軒歌舞練場(京都市上京区今出川通七本松西入真盛町742)市バス「北野天満宮前」下車徒歩約3分 電話:075-461-0148

2018.09.15

コメント(0)

-

9/15(土)記念日〔白〕悲しみの聖母

第一朗読ヘブライ 5・7−9ヘブライ人への手紙 キリストは、肉において生きておられたとき、激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ、その畏れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして、完全な者となられたので、御自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源とな〔られたのです。〕 福音朗読ヨハネ 19・25−27ヨハネによる福音 〔そのとき、〕イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」と言われた。それから弟子に言われた。「見なさい。あなたの母です。」そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。 福音朗読ルカ 2・33−35ルカによる福音 〔そのとき、イエスの〕父と母は、幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。「御覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また、反対を受けるしるしとして定められています。――あなた自身も剣で心を刺し貫かれます――多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。」 この祝日がローマ教会暦に取り入れられたのは1814年である。十字架称賛の翌日にあたるきょう、教会は、マリアがイエスの受難のとき、十字架のもとにたたずんで母としてその苦しみをともにしたことを思い起こしている(きょうのミサの集会祈願)。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)<主日の重要性> 使徒の時代のキリスト者たちは、キリストが復活した週の初めの日に一つに集まり、神のことばを聞き、パンを裂いて、キリストの受難と死と復活を思い起こす集会を開いていました(使徒言行録20・7参照)。やがてこの日は「主の日」と呼ばれ、キリストの救いの出来事を記念する大切な日となりました。2世紀半ばに聖ユスチノが記した、『第一弁証論』には、太陽の日(日曜日)と呼ばれる日に行われたキリスト者の集会の様子が記録されています。 第2バチカン公会議の『典礼憲章』では、主日は「根源の祝日」と呼ばれ、この主日こそ「全典礼暦年の基礎であり、中核である」(第106番)と述べられています。また、前教皇ヨハネ・パウロ2世は使徒的書簡『主の日−日曜日の重要性』(カトリック中央協議会発行/1050円・税込)を発表し、信者の生活にとって主日がいかに大切であるかを訴えています。(カトリック中央協議会刊『毎日のミサ』2012年9月号 より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です毎日の読書(第2巻)第5版 「教会の祈り」読書第二朗読 四旬節 [ カトリック中央協議会 ]

2018.09.15

コメント(0)

-

9月14日の花言葉 フヨウ

9月14日の花言葉はフヨウで「繊細な美・しとやか」です。フヨウ(芙蓉、Hibiscus mutabilis)はアオイ科フヨウ属の落葉低木。種小名 mutabilisは「変化しやすい」(英語のmutable)の意。「芙蓉」はハスの美称でもあることから、とくに区別する際には「木芙蓉」(もくふよう)とも呼ばれる。概要中国、台湾、日本の沖縄、九州・四国に自生する。日本では関東地方以南で観賞用に栽培される。幹は高さ1.5-3m。寒地では冬に地上部は枯れ、春に新たな芽を生やす。葉は互生し、表面に白色の短毛を有し掌状に浅く3-7裂する。7-10月始めにかけてピンクや白で直径10-15cm程度の花をつける。朝咲いて夕方にはしぼむ1日花で、長期間にわたって毎日次々と開花する。花は他のフヨウ属と同様な形態で、花弁は5枚で回旋し椀状に広がる。先端で円筒状に散開するおしべは根元では筒状に癒合しており、その中心部からめしべが延び、おしべの先よりもさらに突き出して5裂する。果実はさく果で、毛に覆われて多数の種子をつける。同属のムクゲと同時期に良く似た花をつけるが、直線的な枝を上方に伸ばすムクゲの樹形に対し、本種は多く枝分かれして横にこんもりと広がること、葉がムクゲより大きいこと、めしべの先端が曲がっていること、で容易に区別できる。フヨウとムクゲは近縁であり接木も可能。南西諸島や九州の島嶼部や伊豆諸島などではフヨウの繊維で編んだ紐や綱が確認されている。甑島列島(鹿児島県)の下甑町瀬々野浦ではフヨウの幹の皮を糸にして織った衣服(ビーダナシ)が日本で唯一確認されている。ビーダナシは軽くて涼しいために重宝がられ、裕福な家が晴れ着として着用したようである[3]。現存するビーダナシは下甑島の歴史民俗資料館に展示されている4着のみであり、いずれも江戸時代か明治時代に織られたものである。引用:Wikipedia

2018.09.14

コメント(0)

-

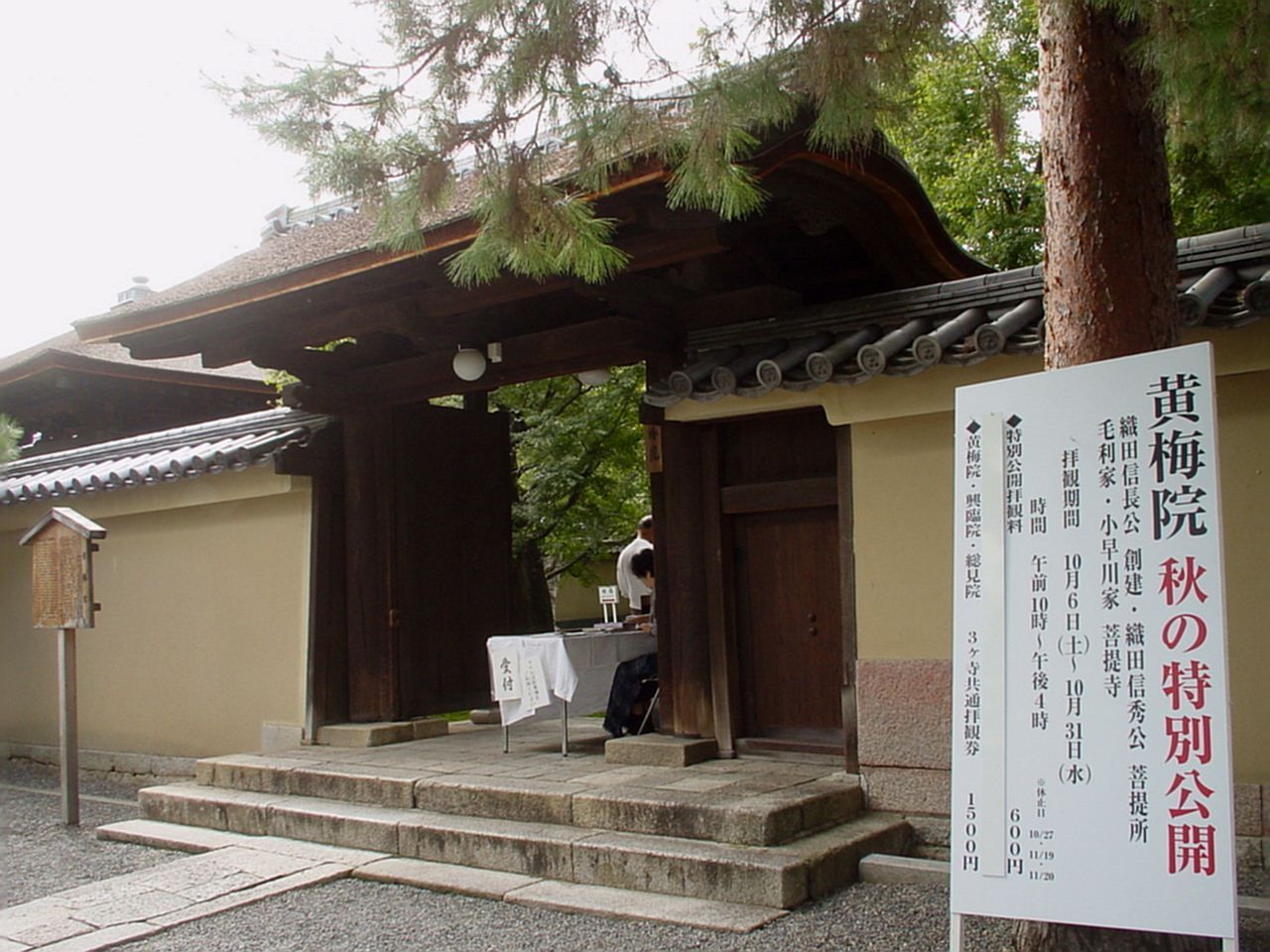

京都観光 大徳寺 黄梅院 秋季特別公開

織田信長の父・信秀の追善供養のため創建された小庵に始まる寺院。本堂や唐門、日本の禅宗寺院において現存最古という庫裡は重要文化財に指定されています。特別公開では、豊臣秀吉の軍旗瓢箪をかたどった池を配す千利休作庭の「直中庭(じきちゅうてい)」、利休の「茶の湯」の師である武野紹鷗(じょうおう)好みの茶室「昨夢軒」が公開されます。※今秋、本堂の屋根は修復中。日程:2018年10月6日(土)~12月9日(日)10:00~16:00(受付終了)※10月28日(日)、11月5日(月)~8日(木)は拝観休止お問合せ:075-231-7015(京都春秋) 料金:600円 場所:大徳寺 黄梅院

2018.09.14

コメント(0)

-

9/14(金)祝日〔赤〕十字架称賛

第一朗読民数記 21・4b−9民数記 〔その日、イスラエルの民は旅の〕途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らって言った。「なぜ、我々をエジプトから導き上ったのですか。荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では、気力もうせてしまいます。」主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民をかみ、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。「わたしたちは主とあなたを非難して、罪を犯しました。主に祈って、わたしたちから蛇を取り除いてください。」モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれた者がそれを見上げれば、命を得る。」モーセは青銅で一つの蛇を造り、旗竿の先に掲げた。蛇が人をかんでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと、命を得た。 第一朗読フィリピ 2・6−11使徒パウロのフィリピの教会への手紙 〔イエス・〕キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、すべての舌が、「イエス・キリストは主である」と公に宣べて、父である神をたたえるのです。 福音朗読ヨハネ 3・13−17ヨハネによる福音 〔そのとき、イエスはニコデモに言われた。〕「天から降って来た者、すなわち人の子のほかには、天に上った者はだれもいない。そして、モーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。 神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。」 エルサレムではすでに5世紀から、復活聖堂の献堂を記念する9月13日の翌日に、キリストの十字架を礼拝する習慣があり、これは次第に東方教会全体に広まった。ローマにこの習慣が取り入れられたのは7世紀になってからである。きょうは、キリスト者の救いと勝利の希望であるキリストの十字架を思い起こす祝日である。(カトリック中央協議会刊/日本カトリック典礼委員会編・監修『毎日の読書』より)聖書本文は 日本聖書協会刊「新共同訳聖書」からの引用です村上茂の生涯 カトリックへ復帰した外海・黒崎かくれキリシタンの指 (聖母文庫) [ ロジェ・ヴァンジラ・ムンシ ]

2018.09.14

コメント(0)

-

9月13日の花言葉 キキョウ

9月13日の花言葉はキキョウで「変わらぬ愛・気品」です。キキョウ(桔梗、Platycodon grandiflorus)はキキョウ科の多年性草本植物。山野の日当たりの良い所に育つ。日本全土、朝鮮半島、中国、東シベリアに分布する。万葉集のなかで秋の七草と歌われている「朝貌の花」は本種であると言われている。絶滅危惧種である。形態根は太く、黄白色。高さは40-100cm程度。葉は互生で長卵形、ふちには鋸歯がある。下面はやや白みがかっている。秋の花のイメージが強いが、実際の開花時期は六月中旬の梅雨頃から始まり、夏を通じて初秋の九月頃までである。つぼみの状態では花びら同士が風船のようにぴたりとつながっている。そのため "balloon flower" という英名を持つ。つぼみが徐々に緑から青紫にかわり裂けて星型の花を咲かせる。雌雄同花だが雄性先熟で、雄しべから花粉が出ているが雌しべの柱頭が閉じた雄花期、花粉が失活して柱頭が開き他の花の花粉を待ち受ける雌花期がある。花冠は広鐘形で五裂、径4-5cm、雄しべ・雌しべ・花びらはそれぞれ5本である。なお、園芸品種には白色や桃色の花をつけるものや、鉢植え向きの草丈が低いもの、二重咲きになる品種やつぼみの状態のままほとんど開かないものなどがある。利用生薬キキョウの根キキョウの根はサポニンを多く含むことから生薬(桔梗根という)として利用されている。生薬としては、根が太く、内部が充実し、えぐ味の強いものが良品とされている。去痰、鎮咳、鎮痛、鎮静、解熱作用があるとされ、消炎排膿薬、鎮咳去痰薬などに使われる。主な産地は韓国、北朝鮮、中国である。桔梗湯(キキョウ+カンゾウ)や銀翹散、十味敗毒湯、防風通聖散、排膿散などの漢方方剤に使われる。文化秋の季語。花の形から「桔梗紋」が生まれた。美濃の山県氏、土岐氏一族は桔梗紋を紋所にしていた事で知られている。明智光秀も土岐氏一族であり、桔梗紋を用いていた。安倍晴明が使用した五芒星を桔梗印と呼び、現在の晴明神社では神紋とされている。引用:Wikipedia

2018.09.13

コメント(0)

全86件 (86件中 1-50件目)