2023年07月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

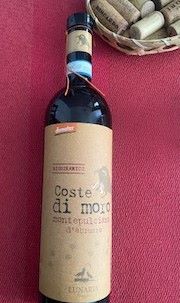

最近注目を浴びている「Vegan Wine(ビーガンワイン)」イタリアの「montepulciano d'abruzzo」

ボトル裏のラベルの右下に「Vegan Wine」のマーク 今月のワイン・コネクションのプロモーション(値引き)の1本がイタリアの「Coste di moro montepulciano d'abruzzo(モンテプルチアーノ・ダブルッツオ)」で30%引きの29.9ドルだったので、試しに一本購入しました。スタッフからは「飲みやすくてチョコレートのような味わいがあるけれどアルコール度数は高くて(14%)飲み応えがあるわよ~」とお薦めの言葉もありました。 まずは開栓するとブラックベリー系の香りが強くして、グラスに注ぐと見とれるほど透明感のある濃いルビー色でした。ワイン・コネクションのサイトではこのワインの色を「impenetrabelruby red color(不可解なルビー色)」とちょっと謎の表現しています。葡萄品種のモンテプルチアーノの少し甘い味わいが絶妙でイタリア食材店のお持ち帰り「ビーフラザニア」に合わせましたが絶妙なマリアージュでした。 そしてショップのサイトでこのワインが「バイオダイナミックワイン(有機栽培)」と今、注目を浴びているらしい「ビーガンワイン」である事を知りました。ビーガンというのは初めて聞くので検索してみると以下の説明がありました。 【化学肥料や除草剤、殺虫剤などの化学肥料を使わない有機栽培に加え、オーストラリアのシュナイダー博士が農業暦をもとに作ったビオディナミカレンダーを用いるなど有機栽培を更に発展させた農法で、具体的には動物の脂や卵等を清澄財に一切使わず自然界に存在する粘土等を使って時間をかけてろ過して透明感のあるワインを造っている】とあります。グラスに注いだ時のワインの色の理由がちょっと分かった気がして、ワインも日々進化を続けているんだなぁと感心しながらも動物性の物をを使っていないのが味にどのように変化をもたらしているのかは私にはまだまだ分からずですが、美しい色あいの力強いこのワインを満喫しました。

2023.07.31

コメント(0)

-

「ダーウィン」を魅了した「アルドロヴァンダ ヴェシクローサ」が牧野博士の運命を変える?

「アルドロヴァンダ ヴェシクローサ 和名:ムジナモ」の花 ネットの画像から 田邊教授演じる要潤さんが「アルドロヴァンダ ヴェシクローサ ・オボエルノ クロウシタ」とツイッターした和名「ムジナモ」に魅了され自らの植物誌で発表した人物として「種の起源(進化論)」を出版したイギリスの生物学者「ダーウィン(1809-1882)」の名前が出て、またしても偉人の登場に驚きました。当時インド、ヨーロッパ、オーストラリアでしか発見されていなかった「食虫植物」を牧野博士が1890年に江戸川近くで発見し、しかも誰も見た事が無かった花が咲いたというのは凄い快挙です。ただダーウィンを魅了した「ムジナモ」がドラマの万太郎の今後の人生を変えてしまう植物になるとは・・。ウィキペデイアからの画像 ところでオーストラリアに棲息している「アルドロヴァンダ ヴェシクローサ」はダーウィンの名前に因んで名づけられたオーストラリア北部にある街「ダーウィン」で発見されたのかと思いウィキペデイアで調べてみると1831年から1836年に「ビーグル号」で航海した時にオーストラリアで降り立ったのはシドニーを含め3つの街でダーウィンには行っていませんでした。それにしてもまるで冒険家のような航路には驚くばかりで、この航海を通して「種の起源(1859年出版)」に繋がる「大陸の変化によって新しい生息地が出来て生物がその変化に適応しうるのではという思想を抱くようになった」とあります。 因みに「ビーグル号」が1839年に3度目の航海(ダーウィンは乗っていないようです)で北オーストラリアを調査していた時にダーウィンの友人の船乗りが見つけた湾にダーウィンの名前を付けたのが由来だそうで正式には1911年に街の名前がダーウィンになっています。 キリスト教の教義で「人間」は「神の創造物」としているのに真向から反対の立場をとる「進化論」は時を経た現代でもアメリカのキリスト教信者の約4割の人が「神の創造物」と信じている事を考えると、前人未到の説を編み出した行動力、観察力や洞察力には畏敬の念を感じます。 余談ですが、ダーウィンは19世紀にイギリスで王位以外で国葬となった5人のうちの1人でウェストミンスター寺院で万有引力の法則を発見した「ニュートン(1643-1727)」のお墓の隣に埋葬されているそうです。

2023.07.29

コメント(0)

-

同じ葡萄品種と値段なら「アルゼンチンワイン」と「チリワイン」どちらを選ぶ? & ワイン・コネクションの最高で60%オフの在庫セール

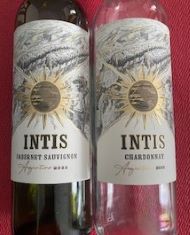

ワイン・コネクションで今月のプロモーション(値引き)のアルゼンチン「INTIS」のカベルネソーヴィニヨンとシャルドネの2本を購入して完飲しましたが、酒税が高いシンガポールで20ドル以下で質の良いワインを提供してくれるのは有難いの一言です。もし葡萄品種も値段も同じだったらチリ産かアルゼンチン産かと言われると、どうしてもアルゼンチン産に魅かれてしまうのはずっと以前に「アルゼンチンワインは元々国内消費用で造られていて良いワインは海外にはあまり輸出されていない」というのを何かで読んで「いつか本当に美味しいアルゼンチンワインを現地で・・」と思いを馳せるためなのかなぁと思ったりします。 「ALTA」葡萄品種「マルベック」2021年 アルコール度数13.9% 先週目を引くニューズ・レターがワイン・コネクションから届き、何かレター以外の情報があるのかスタッフにどうしても聞きたかったのと他に値引きになっているアルゼンチンワインがあるか見に昨日お店に行きました。 アルゼンチンワインと言えば元々はフランスボルドー地方で栽培されていた葡萄品種「Malbec(マルベック)」が今や代表格で1本値引きのワインがありましたが、13ドル引きで59ドルはやはり高値です。年齢と共にシラーズやマルベックのようなパワフルなワインを飲む機会が減っていて、今回はボトルを眺めるだけにしましたが持ち上げてみると凄い重量で「長熟の可能性を秘めたワイン」が手から伝わってきました。 肝心の8月6日(日)の「ワイン在庫 100種類 最高で60%オフ」はやはりワインコネクションの常連客が「一体どんなワインが買えるの?」と直接質問に来る人が多いそうで、スタッフもその対応にしっかり慣れている様子で「実は店頭のスタッフには詳細は伝えられていないから、当日私もどんなワインがあるかチェックしに行くつもり。当日お店で会いましょう!(会場は1店舗のみで8時間限定)」と言われてしまいました。ティスティングも出来るので味わってからどのワインを購入という流れになるようで、今までワイン・コネクションでこんな大きな在庫セールは経験がなく今からワクワクしています。アルゼンチンのマルベックがセールの中にあったら必ず買います🍷

2023.07.27

コメント(0)

-

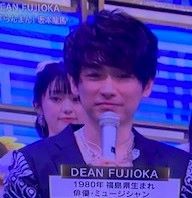

未だに「五代ロス」@「うたコン」に出演の「ディーン・フジオカ」さん。ツーショットのお相手は?

昨日のNHK「うたコン」に「ディーン・フジオカ」さんが出演し、最初に「五代ロス」という言葉を生み出した朝ドラ「あさが来た」と「らんまん」での映像が流れ、特に薩摩の盟友「大久保利通」の暗殺の報でうろたえ「あさ」の胸で泣き崩れるシーンには「五代ロス」が蘇る感動がありました。 写真のタイトルは「五代友厚の銅像と(きょう)」 そして司会の谷原章介さんが写真で紹介したのがディーン・フジオカさんが大阪に来たら必ず訪れるという「大阪証券取引所」にある「五代友厚像」とのツーショットの写真に熱い「恩義」のような物を感じました。2021年の大河「青天を衝け」でもディーン・フジオカさんが五代友厚を演じているので正に「五代ロス」を実感している本人なのかなぁと思います。薩摩藩の出身ながら大阪の経済の発展に尽力した五代友厚ですが「青天を衝け」では1867年日本が初めて出展参加した「パリ万博」で徳川幕府の存在を脅かすほど薩摩藩の財力を見せつけた黒幕の1人としての五代友厚の演技も中々魅力的でした。 昨日のうたコンで披露した歌は2016年のアニメ「ユーリ!!on Ice」の主題歌でディーン・フジオカさんが英語で作詞した「History Maker」で私は初めて聞きましたが、歌唱力といい本当に才能がキラキラしている人なんだなぁと改めて思いました。 話は変わって、今年6月の天皇・皇后のインドネシア訪問の際にネットの記事でディーン・フジオカさんの事も小さく載っていました。奥さんは中国系インドネシア人ですが実家がインドネシアで有名な高級ホテルをいくつか経営しているようで、天皇ご夫妻もそのホテルの1つに滞在されるのでは?という内容でした。勿論経営するホテル名の公表はありませんでしたが、ディーン・フジオカ夫妻も天皇・皇后に謁見(ちょっと言葉が古い💦)の機会があったのかなぁと妄想してしまいました。そしてシンガポールのローカルの知人と天皇・皇后のインドネシア訪問の話をした際にふと「こんな俳優さんを知ってる?」と写真を見せると「知らないけどハンサム~~💓」と言ってしばし見とれていました。シンガポールでもいつか人気爆発・・と夢想してしまいます。

2023.07.26

コメント(2)

-

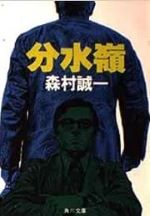

昨日の森村誠一氏の訃報で思い出す一冊「分水嶺」

昨日、作家「森村誠一(1933-2023)」氏の訃報があり真っ先に思い出した1冊は「分水嶺」です。1976年と1977年発行の「人間の証明」や「野生の証明」は映画化もされ作家の地位を不動にした作品ですが「分水嶺」は氏が1969年に「高層の死角」で「江戸川乱歩賞」を受賞する1年前に発行された本で、この本も含め書いても売れないという時期がかなりあったようです。森村誠一氏のサイトに当時の事を振り返るご自身の言葉がありました。【小説は嗜好品に似ていて、読者の好みに合わなければそれまでである。同じ読者でも、読書時の年齢、生活環境、身体の状況、季節、時間帯、天候等によっても作品の印象は異なってくる。すべての読者から満点を取ることは不可能である。青樹社から出版した初期の作品が角川氏の共感を得たのは、氏の不遇時代と作者の環境が似ていたからかもしれない】 「分水嶺」は日本でいつ読んだのか内容の詳細の記憶も曖昧ですが、ただ後半部分では涙が止まらず、読んだ後しばらく呆然としていたという私にとって稀な経験から忘れられない作品です。著者の言葉にあるようにその時の身体の状況や時間帯(就寝前に読んでいた事も思い出します)にピタリと合ってしまったのかもしれません。 内容を改めて検索すると『化学会社社員の大西と医師の秋田は学生時代に山で命の危機を分かち合った仲間だが、秋田が勤める診療所に大西の会社の技術者が奇妙な症状を呈して送り込まれて来た。不審を抱いた秋田は大西が会社で恐るべきガス兵器の開発に極秘裏に携わっている事を知る。企業のエゴに自らを懸けている親友を諫めようと秋田は大西を追うが・・」とあり最終的には大西は自らを人体実験の犠牲者にと決意しますが、それまでの心の葛藤が読む側に確実に響いて来てそれが涙が止まらなかった原因だと思います。 森村誠一氏をウィキペデイアで見ると、小説家として活躍した時期は2017年までとなっていますが、2021年に「老いる意味、うつ、勇気、夢」を発行しています。その中で「60代は年少、70年代は年中、80代は年長さん」と書いているそうです。年長さんとしての人生を全うして90歳で亡くなられたという事にも何かしみじみするものを感じ、心からご冥福をお祈りします。

2023.07.25

コメント(0)

-

本能寺の変は歴史を彩る永遠のミステリー@大河「どうする家康」

昨日の「どうする家康 本能寺の変」は先週の回の安土城で明智光秀が信長から激しく叱責された宴会の後、家康が信長から「俺を殺せるか?」と詰め寄られた流れを受けたように本能寺で家康が信長を刺す幻のシーンが流れました。 家康もまた信長暗殺を企てていたという説は斬新ですが、それを断念した理由がお市の方の「兄は家康殿をたった一人の友達と思っておりました」という言葉のためとはちょっと説得力が低いかなぁと思ったりしました。 昨日の回で特に印象深いのは那古野城で信長が12歳の時、父の信秀から「誰よりも強く、賢くなれ。お主の周りはすべて敵ぞ。誰もがこの首を狙っておる。誰も信じるな。信じられるのは己1人。それがお主の道じゃ」と迫力満点で息子を諭すシーンで「将の首」というかけがえのない物の存在も訴えていました。 昨年「どうする~」が始まる前に予習にと読んだ「家康がゆく」の中の一篇、新田次郎著「伊賀越え」で本能寺の変勃発の後、光秀の追撃から逃れるため「九死に一生」を得るような家康(当時39歳)と家臣達との三河への駆け引きを絡めた逃亡劇は迫力満点で、おまけに味方からも家康の命を狙う者も現れるという正に「どうする家康」でした。 そして昨日の回を見た後、ネットで明智光秀が天下を取るための正当性を証明する信長の首を探すためにかけた時間(信長は首を誰にも渡さないため自分の遺骸を焼き払うことを命じていた)が結局は家康の逃亡を助ける事に繋がったと知り、ドラマでの信長と家康の関係に少し繋がりが出来たような気がしました。 光秀については長谷川博己さん主演の2020年大河「麒麟がくる」で演じた「知の人」のイメージが依然強く残っていて、本能寺の変を起こした理由についても信長への恨みや黒幕説ではなく信長の将軍暗殺計画に対する策というのが私には説得力がありました。そして兎にも角にも「本能寺の変」は歴史を彩る出来事として原因は永遠に解き明かされないミステリーであって欲しいなぁという気持ちもあります。

2023.07.24

コメント(2)

-

「公用語は日本語だけ?外国人1割超の時代に」& 英語のこと。

今朝の「日本経済新聞電子版」の記事の見出しに「公用語は日本語だけ?外国人1割超の時代に」がありました。日本の人口は2056年に1億人を割り、2067年には日本の人口の10.2%が外国人になるという予想の下「英語も公用語に」という趣旨の記事なのだと思います。ふと「公用語」を検索してみると「日本国憲法には日本語を公用語と制定してない」という事を今日知り、公用語は国の憲法で制定されているのが通常らしく「何故、日本国憲法には~」という疑問が残ります。 例えばシンガポールでは「英語、中国語、マレー語、タミル語」の4か国語を公用語とすると憲法で規定されています。因みにタミル語はインド系住民の母語で総人口の9%ぐらいがインド系です。 具体的には毎日利用する地下鉄(MRT)等の公共交通機関でのアナウンスは常に4か国語で放送され、そんな習慣にもすっかり慣れています。 ところで日本で公用語に英語を加えるとなるとまずは学校教育での英語の教え方が再検討されると思うのですが、思い出すのは来星前にマレーシア(公用語はマレー語と英語)を旅行した時にたまたま公立の学校で英語を教えているマレー人の方から学校で使っている教科書を見せてもらった事です。全てが英語で説明されているのに目から鱗でしたが、これが「聞く、話す」力を大きくつけるコツなのかなと思いました。日本の中高の英語の教科書をしばらく見ていないですが、少なくとも私の時代はしっかり日本語で文法説明があり「日本語→英語」のような頭の使い方をしていた気がします。 日本の人口減少も含めて海外との関係を密接にするコミュニケーション力は益々重要になっていいきますが、個人的には仕事上日本製品の英語の商品情報不足を日々感じています。英語版のカタログ、取説、図面などをお願いしても「日本語版しかありません」で終わってしまう事もあって、国内消費の増大は将来的に望めない中、大企業でなくても世界の公用語とも言われる「英語」を使って日本製品のアピールを充実させて欲しい思っています。 余談ですが、昨日ヨガのレッスンの後シンガポール人インスタクターから「9月にまた長野を旅行するの」と言われ、前回が今年1月でスノーボートと野沢温泉メインだったのが、今回は木曽、馬籠、涸沢カールをメインにと写真も見せてくれて、私は涸沢カールを初めて知りました!移動についてネットでは英語の情報が少ないのが大変と言いながら旅行計画を立てるのが楽しそうでしたが、宿泊も場所によってはサイトでは出来ず直接電話するのよと言われ私はまたまた驚きました。こういうのがとても好き!という外国人旅行者もいると思うのですが、もうちょっと政府がらみで改善の余地あるのでは・・と考えさせられてしまいました。「涸沢カール」朝日が当たり始める時は山が赤く見えるんですね・・絶景過ぎです😿

2023.07.23

コメント(0)

-

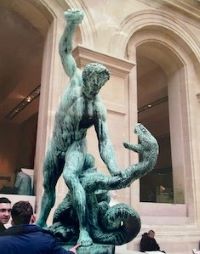

ルーブル美術館の彫刻&「彫刻はなぜ裸?」@「チコちゃんに叱られる」

昨日の「チコちゃんに叱られる」の2問目は「彫刻はなぜ裸?」で答えは「今からおよそ3000年前に古代ギリシャで初めて彫刻が作られた当時人間の裸が一番美しいと思っていたから」でした。より美しい人体の研究も行われゼウスに代表されるギリシャ神話に登場する神々も確かに人間と同じ姿をしています。そして古代ギリシャ起源の古代オリンピックでも選手達は全員裸で参加していたそうです。日本でもお馴染みの「考える人」のロダン(1840-1917)も古代ギリシャ彫刻の影響を受けほとんどの作品が裸だそうです。 訪れた美術館で彫刻の展示が多かったのはアメリカだったら「メトロポリタン美術館」フランスだったら「ルーブル美術館」のような大きな美術館という印象ですが、撮った写真を探してみるとルーブル美術館の2枚だけが残っていました。 「蛇と戦うヘラクレス」 「ペルセウスとアンドロメダ」 検索して調べてみると写真左はモナコの彫刻家「フランシス・ジョゼフ・ポジオ(1768-1845)」作で恋敵の河神で大蛇に化けた「アケローオス」を退治している場面だそうです。右はフランスの画家/彫刻家「ピエール・ピュジェ(1620-1694)」作で美貌を自慢したアンドロメダが生贄にされそうになったところをそこを通りかかったペルセウスによって助けられた場面ということです。 ヘラクレスやアンドロメダは名前は知っていても「さてどんな人(神)?」と今更ながらに疑問に思い一昨年読んだ小学生向けの「ギリシャ神話」をもう一度見てみるとヘラクレスは全知全能の神「ゼウス」と人間の女性の間に生まれた「半神半人」でアンドロメダはエチオピア王と王妃の間に生まれた人間です。アンドロメダを救ったペルセウスはヘラクレスと同じゼウスと人間の子なので「半神半人」です。因みに古代ギリシャで彫刻が作られた当初は女性の裸はタブー視されていて、男性の裸の彫刻から300年後ぐらいに女性の裸の彫刻が作られ始めたとそうで、そういう知識があるとアンドロメダの裸の彫刻も価値が増すような気がします。 番組内で東京23区の街中にある180体の女性の裸の彫刻についても解説があり、海外では美術館以外の場所で女性の裸の彫刻はほとんどないという理由もあり、最近は撤去されたり別のモニュメントのような物に替えられたりしているそうです。日本で何故街中にというのも明治時代になって、古代ギリシャ彫刻の本来の意味を理解せずに西洋化を急いだ結果なのではと説明もあって、今までちょっと関心が薄かった彫刻もじっくり観賞してみたいという気持ちにさせてくれた「チコちゃん~」に感謝です。修学旅行で見た十和田湖の「乙女の像」は今でも良い思い出ですが・・。

2023.07.22

コメント(2)

-

感謝「マイナビオールスターゲーム」球史に刻む感動のシーンも多く🥎

マイナビオールスターゲーム 2023は「パの実力」炸裂の試合となり、2021年の第2戦から全パの5連勝となりました。第1戦でMVPを受賞したソフトバンクの柳田選手は打ったホームランを「奇跡です」と謙遜しながらも2年連続の受賞で、これは1998年と1999年の巨人の松井秀喜選手以来24年振りの快挙というのには驚きです。「投げるYoutuber」バウアー投手から劇的ホームラン! 第2戦では第1戦に続いてDeNAのバウアー投手から打ったホームランで万波選手がMVPを受賞し、現役時代のオールスターでホームスチールを決めた「お祭り男」新庄監督に「MVP取りました!」と有言実行の報告をしっかりしたそうです。 ネットの記事をあれこれ読むとバウアー投手は「打者に球種を教えてから真向勝負」を事前に通知して試合前から大きな反響を呼んでいたようです。オールスターならではでこんな事は初めて?と思っていたら2006年阪神の「藤川球児」投手が「火の玉ストレート」だけでと球種予告をしていたようで、私には野球解説で見る穏やかな雰囲気の藤川さんからちょっと想像できないようなエピソードです。 話は変わって先月栗山元監督のトークショーに参加した大阪の知人(根っからの阪神ファン)が最近「オリックスのファンクラブにも入会して京セラドームにも観戦に行っています!」とメールがあり(絶対にWBC効果だと思います)セ・パ共にファンクラブ会員?と私には目から鱗でした。熱烈野球ファンの方でこういう方もいるかと思うのですが、私は初めて聞く話で「どちらかが負けてもどちらかが勝っていればストレスにならないかも(両チームが負けた時の気分は想像不能💦)」と何だか画期的な事のようにも思いました。 明日からはリーグ戦に戻ってオールスター前の日ハムとソフトバンクの連敗がオールスター効果ですぐにストップする事を切に願います。

2023.07.21

コメント(0)

-

朝ドラ「らんまん」田邊教授が愛する「静けさを象徴するシダ植物」

東京大学植物学教室の「田邊教授」が「シダ植物」をこよなく愛する理由を「胞子」で増える事、地球上に生息した初めての植物(台詞がうろ覚えですが)である事を挙げていました。「初めての植物」を検索してみると4~5億年前の「コケ類」だったようで、ただシダ植物はコケ類が地球上に誕生した後5千万年ほどの間に出現しているようです。人類の誕生がおよそ400万年前と考えると植物の歴史の長さには畏敬の念を持ちます。 先週の「らんまん」で寒いなか門前で待っていた妻の聡子に「聡子はシダに似ているかもしれない。花も咲かせず種も作らない」と語りかけます。もし自分が「あなたは植物に例えるならシダ・・」と言われたらどんな気持ちになるか分からないですが、聡子は「子は産めます。前の奥様には敵いませんが、私もきっと・・」と反論します。 それに対して田邊は「いや....得難いと言っているんだよ。私はお前の静けさを愛しているんだ」と妻への愛を植物に例えて伝えます。シダ植物が静けさというのは考えた事もなく今ベランダにある我が家のシダ植物を見てもどちらかというと元気な侵略者という感じになっています。 サボテンの「バニーカクタス」の鉢に或る日舞い降りて来たシダの胞子が3ヶ月ほどでどんどん成長しています。同じ時期にどこかから舞い降りて来た種が発芽して今回で7枚目の双葉が赤色で出て来てこれがもう少しすると他の葉と同じ綺麗な緑色になります。もう1つ右側の葉は不思議で普通の形のものと最初からさやえんどうのように閉じた形の葉が1本の枝から出ています。 日本でも外に鉢を置いておいたらどこからか胞子や種が飛んできて、しっかり成長していくというのは普通の事かと思うのですが、シンガポールでは現在の住居になってミニトマトの種に始まっての経験で何とも不思議な気持ちながら毎日緑色から癒しをもらっています。 余談ですが、スーパーで買った大阪産の「豆苗」を食べた後に「再収穫チャレンジ!」の説明を読んで食卓テーブルの上に置いていますが、これも中々の癒しと、少しずつ切ってお皿に沿えたりしています。個人的には飾り付けのためだけでなく食欲増進のために緑色と赤色(紅ショウガを愛用)が最近必須になっています。

2023.07.20

コメント(2)

-

イギリスの「TPP加入」でTPPのGDPはEUに迫る経済規模に。

今月16日にイギリスが「TPP(環太平洋パートナーシップ協定)」に加入決定というニュースを見た時は最初の感想が「何故イギリスが・・?」で、ネットの記事を見てイギリスがEUを2020年に離脱していた事を思い出しました。イギリスは離脱の翌年にTPP加入を申請していて今回2018年TPP発足後初めて新たな国の加入となり、これでTPP加盟国は12ヶ国になりました(東南アジアではシンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシアが加盟国) イギリスの加入によるTPP側のメリットはイギリスがGDP2兆8000億ドル、人口6000万人なのでTPPのGDPは13兆6000億ドル(世界全体の13%から16%に拡大)でEUの15兆憶ドルに迫り、人口は5億8000万人となるそうです。 イギリス政府としては成長著しいインド太平洋地域に門戸を開いてイギリス企業が巨大な市場に製品を輸出する事が出来るようになると期待しているようです。 イギリスに統治されていた歴史を持つシンガポールにいても「果たしてイギリス企業の目玉の商品は?」と言われてもあまり思いつかないのが現状で、ネットの記事ではイギリスの老舗陶器メーカーが輸出で売り上げ増に期待していると一例を挙げていました。 「Denby」社のマグカップ 4個で400ドル(1個1万円くらい) Denby社の陶器が安くなったら是非買いたいと思っている人がどれだけいるか分かりませんが、私にとってイギリス製と言ってパッと浮かぶのは特に車好きの人に人気が高い「ミニクーパー」でしたが調べてみると2001年からドイツの「BMW」での生産になっているのと、日本では輸入車には1978年から関税はかけられていないようです。せめてイギリス系スーパー「Marks & Spencer」の値段が下がるかどうかチェックするぐらいです。 そしてTPP加入で気になるニュースはイギリスとほぼ同じ時期に申請していた中国と台湾の加入問題です。特に中国に関しては国有企業への優遇措置を行っている事や国際法に基づく貿易を行っていない等などの理由から加入は難しいのではというのが今のところの流れのようです。それ以上にアメリカと同盟国である日本の立場上、現在激しい貿易戦争を続けているアメリカの立場を悪くする事は日本としては出来ないのだろうなぁと・・。 「TPP」「ASEAN」「RCEP」と名前は知っていてもどこが加盟国?という感じでしたが「池上彰著 世界の大問題13(2022年版)」に「アジア太平洋地域を中心とした貿易主導権争い」の図が見開きで載っていて、それから少し興味を持つようになりました。左ページの大きく四角で囲ったグループが「RCEP(ASEAN+中国、韓国等)」でインドは交渉段階で撤退しています。人口が世界一となり平均年齢が27~28歳と発表があったインドの市場からは更に目が離せないのだろうと思います。そして横に長く囲ったのが南北アメリカやオーストラリアを含む今回のイギリス加入で12ヶ国加盟のTPPです。それ以外のアルファベット3文字、4文字の協定を見ると頭がぐるぐるしてしまいそうですが、基本的な国同士の関係は把握しておきたいなぁと思っています。

2023.07.18

コメント(0)

-

ボルドーのスイーツ「カヌレ」& サン・テミリオン モンターニュの🍷

バターで今一番気に入っているのはフランス産の「Le Beurre Bordier」の無塩バターで、フランス食材店「So France」の方がスーパーよりちょっと安いので先日買いに行き、前回は店頭になかったスイーツ「カヌレ」があるかどうかショーケースを先に見に行くと今度はしっかりありました(前回は材料が届いていないの焼けないということでした) 手前の右が「Home-Made Canele」3.5ドル/個 18ドル/グラス ドリンクメニューのグラスワインの赤は5種類でメニューの最初にある「ボルドー M de Monsegun 2016 カベルネフラン100%」も気になりましたが、「Bechereau Montagne St Emilion 2020 メルロー& カベルネソーヴィニヨンのミックス」を選びました。スイーツ「カヌレ」はカフェ・クレーム(カフェ・オレ)で食べるのが常道だと思いますが、初めてカヌレを食べたのがサンテミリオンだったのでどうしても同地の赤ワインを合わせてみたいと・・。 濃いルビー色で香りを嗅いだだけでまるでサンテミリオンにいるような気持ちにさせてくれました。そして相性は決して悪くなく満足のいくものでした。それとお店で初めて見るチーズ「Arbois(アルボア)Wine Racle」のワインの文字に魅かれて試しにと買ってワインに合わせてみましたが「これって沢庵の味」というぐらいに沢庵に激似の味わいで驚きました(どちらも発酵食品にしても・・。)後で調べて見るとコンテチーズで有名なジュラ地方のチーズのようです。これは是非沢庵の上に乗せて試してみたいものです。 このお店はスタッフがフレンドリーなのが気に入っていて、今回はお店を出る時に「ワインはどうだった?」と声をかけてくれました。「ワインもカヌレも最高だったんだけど、何故かテーブルに小さな羽虫のようなものがしつこく・・・💦」と言うと「そんな時はすぐに私を呼んで!キッチンスタッフにはクレームするから!」と言ってくれました。多分羽虫たちも美味しいカヌレの香りに魅かれてやって来たと信じて・・。取り合えずずっと試したいと思っていた事が実現出来て満足の一言です。 フランスの無塩バター125g 8ドル ジュラ地方のアルボアチーズ 106g 6.36ドル

2023.07.17

コメント(0)

-

2021年と2019年のオールスター戦・ホームランキングはMLBへ移籍。

鈴木誠也選手 広島からシカゴ・カブスへ。 吉田正尚選手 オリックスからレッドソックスへ。 今週19日(水)と20日(木)のオールスター戦「ホームランダービー」の参加者が決定して、昨年の優勝者は誰だったかな?と調べるとロッテのレアード選手でした。そして2021年は西武の山川穂高選手とオリックスの吉田正尚選手の決勝戦で吉田選手が優勝、2020年はコロナ禍で中止、2019年は吉田正尚選手と広島の鈴木誠也選手の対決で鈴木選手の優勝です。この結果を見る限りではホームランダービーを制するとMLBへ移籍?と単純に思ってしまいます。そして今年人気投票で選ばれた8人の選手です。【パリーグ】 1. 万波中正 (日ハム 23歳) 2. 柳田悠岐(ソフトバンク 34歳) 3. 杉本祐太郎(オリックス 32歳) 4. 中村剛也(西武 39歳)【セリーグ】 1. 牧秀悟 (DeNA 25歳) 2. 岡本和真(巨人 27歳) 3. 細川成也(中日 24歳) 4. 宮崎敏郎(DeNA 34歳) 年齢を調べてみたのはMLB移籍のためには20代の方が可能性が高いからで、鈴木誠也選手と吉田正尚選手は共に2022年に27歳と29歳でポステイングシステムを使って移籍しています。MLB移籍の方法である海外FA権は日本野球界に9年在籍の必要があるようでこうなると30歳代になってしまう選手が多く難しいようです。 過去のポスティングシステムで移籍した有名選手では2000年のイチロー選手に続き田中将大選手、ダルビッシュ有選手、そして大谷選手と続き2022年はホームランキングに輝いた2人の選手が移籍しています。 今年3月のWBCや現在の吉田選手の活躍は誇らしい限りで、この2人の選手に続き野手としてMLBに誰が移籍するのかと考えるとワクワクして、何だかホームランダービーの結果も楽しみになってきました。【追記】7月19日ホームランダービー決勝進出は中日の細川成也選手🥎【追記】7月20日ホームランダービー優勝は巨人の岡本和真選手でした👏👏

2023.07.16

コメント(0)

-

朝ドラ「らんまん」言葉でなく3本の「タンポポ」で大事な事を伝える演出。

昨日の朝ドラ「らんまん」で寿恵子が万太郎に「大事な話があるの」と伝える最後のシーンでタンポポが3本映し出されたようですが、私は気付かずその後の「あさイチ」の朝ドラ受けで知りました。 人情溢れる「十徳長屋」で暮らす2人の「お目出度」を言葉ではなく庶民の花の代表格のようなタンポポで伝えるのは「素敵な演出」とネット上でも大好評のようです。 日本にいた時は普通に見かけたタンポポはシンガポールでは何故か見た記憶がなく、調べてみるとユーラシア大陸に自然分布する野草とあります。属名の「Taraxacum(タラクサクム)」はギリシャ語起源で「苦痛を癒す」という意味らしく、出産の苦痛を癒す意味もちょっとは含まれているのかなぁと想像してしまいます。 そして日本名のタンポポの由来が諸説ある中でより信憑性があるかなと思ったのはタンポポの花茎を切り出しその両端を細かく切り裂いて水に浸けると反り返り「鼓」の形になり、鼓の「タン・ポン・ポン」という音の連想に由来し、江戸時代には「鼓草(ツヅミグサ)」と呼ばれていたという説です。 話は変わってタンポポで思い出す歌はユーミンの「ダンデライオン~遅咲きのたんぽぽ」でこの歌でタンポポの英語名がダンデライオンだと知りましたが、今更ながらに「どうしてライオン?」とこれも調べてみるとフランス語の「ダン=ド=リオン(ライオンの歯)」に由来しタンポポのぎざぎざした歯がライオンの牙を連想させるからというのに納得です。 「ダンデライオン~」の歌詞を改めて見てみると「摘み取って捧げたら人に笑われそうな♪」や好きになった人を「風に乗り飛んで来たはかない種のような♪」と例え、はかなげで庶民的な花だけど苦痛を癒す力強さがあったりとじっくりとタンポポの花を見てみたい気持ちになります。

2023.07.15

コメント(2)

-

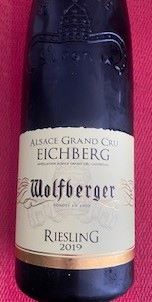

明日の「フランス建国記念日」に合わせてアルザス・グラン・クリュ リースリング」を購入。

今週のワイン・コネクションからのニューズレターで今週の金曜日(7月14日)が「Bastille Day(フランス建国記念日/パリ祭)」である事に気が付きました。1789年7月14日に民衆がバスティーユ牢獄を襲撃したことに端を発し王政の廃止に繋がった革命で、フランスではシャンパンを飲んでお祝いする人が多いのかなぁと想像します。ワイン・コネクションでもこの日のためのプロモーションワインが5本あり、値段の事も考えてアルザスのリースリングを買いに行くと1店舗目は売り切れになっていて、スタッフが在庫があるお店をチェックしてくれて2店舗目で無事購入出来ました。 写真左の「Alsace Grand Cru Eichberg Molfberger Riesling 2019」アルコール度数 14% 通常価格の30%引きの39.9ドルで「アルザス・グラン・クリュ」なのですぐ売り切れになる店舗があるのにも納得です。右から2番目のボルドー右岸「Les Hauts De Croix De Labrie Saint- Emilion Grand Cru」にも興味深々ですが、59ドルはやっぱり「自分にとっての特別な晴れの日用」の値段です。 アルザスリースリングの裏のラベルにはお薦めの料理としてシーフード、ロブスター、エスカルゴ、鶏肉料理とあり流石にロブスターやエスカルゴは無理ですが、白にしてはアルコール度数も14%と高いので明日何を合せようかと考えるのが楽しみです。肝心のチーズはアルザスを代表するウォッシュタイプの「Munster(マンステル)にしようと思っていて、明日は特にじっくりとワインとチーズのマリアージュを堪能するつもりです。『追記』7月14日 アルザス地方のチーズ「Munster(マンステル)」、DONQの塩パン、鱈に塩コショウして片栗粉をまぶしオリーブオイルで焼いた3品を合わせました。特にチーズは同じアルザス地方と言う事で完璧マリアージュで至福の時でした。

2023.07.13

コメント(4)

-

朝ドラ「らんまん」にまたしても歴史上の偉人「勝海舟」が名前で登場。

東京大学植物学教室の徳永助教授が先月「私は源氏物語では夕顔が好き💓」と文学好きの素顔を万太郎に見せイメージ―アップし、今日は田邊教授、徳永助教授の「コバンザメ」のような存在で田邊教授からは「口先だけのゲス」と言われた大窪講師の意外過ぎる出自と歴史上の偉人の名前が出て、万太郎への土下座のシーンも含めて徳永助教授に続き今後大窪講師のイメージアップがどこまで描かれるのか楽しみです。 ドラマの中の大窪講師の台詞「俺の父は旗本の出で、東京府府知事になり今は元老院の議官だ」を基に検索してみると大窪講師の父親は「大久保一翁(1817-1888)」で徳川家の旗本「大久保忠尚」の子として生まれています。老中「阿部正弘」に早くから才能を見出されて「海防掛」に任じられた事で幕末の偉人「勝海舟(1823-1899)」との繋がりが出来たようです。 大窪講師は3男で海外留学の経験がありながら良い職が見つからず、そこで父親の一翁が知己のある「勝海舟」に口添えをお願いし、たまたま空きのあった東京大学植物学教室の「御用掛」にねじ込んでもらったようです。最初は「植物学なんて聞いた事もない。屈辱だ」と思いながらも父親に見限られる事を恐れ何とか教授と助教授にしがみつくという背景があったようです。 そしてそんな思いを覆させ「俺は初めて植物学を学びたいと思った」という思いに至らせた万太郎の植物に対する真摯な愛情がまた1人の人間の心を根底から動かしたと思うと感慨深いです。 先週の徳永助教授の「最初にこの植物学教室に来た経緯は問わない」の言葉にも繋がり、紆余曲折、艱難辛苦があってこそ実りある人生になっていくのかなぁと・・。「らんまん」の高視聴率の訳を実感し、やっぱり励みや元気を貰えるドラマの存在はとても有難いです。 余談ですが、近所を散歩中に見つけた花です。細い茎のような物が白い花のところから6つ出ていて先に黄色い花粉状のものが風に揺れていて可憐でした。相変わらず植物の名前は良く分かりませんが、らんまん効果で近所の散歩の楽しみも一つ増えました。

2023.07.12

コメント(0)

-

スタートアップ企業投資に注力する東南アジアの「財閥」💰

昨日フィンランドのスタートアップ企業「Solar Foods(ソーラー・フーズ)」が開発した空気から作る代替タンパク質「ソレイン」をシンガポールが5月から販売を開始したと日記に書いた後に、同じ週のフリーペーパー「SingaLife」に「スタートアップ企業」と「東南アジアの財閥」について元外交官でエコノミストの「川端隆史」氏の記事があるのに気付きました。 注目点は「東南アジアのビジネスにおいてシンガポール、マレーシア、インドネシアの財閥の存在は大きいが、特に近年は財閥の創業家の若き2代目、3代目が引き継いでいるため新たなスタートアップ企業への投資やオープンイノベーションに注力する財閥が出てきている」という内容です。具体的にはマレーシアの大富豪の孫が経営する「K3 Ventures(2017年シンガポールで創業」やインドネシアのリッポー系財閥の「Ventura(2015年創業)」の名前を挙げています。 改めてスタートアップ企業の定義を調べると特徴は3つとあります。①成長スピードが速い ②ビジネスに斬新性があり、イノベーション、社会貢献を意識している③出口戦略(株式譲渡や買収などで出来るだけ損失を少なくして撤退するための戦略) フィンランドの「ソーラー・フーズ」をウィキペデイアで見てみると①と②は定義通りです。 『2017年に農地等を必要としない空気から代替タンパク質を作る企業として設立。2021年までに調達された資金は合計4200万ドル。2023年前半に商業生産開始予定』 操業開始年の5月に開発した商品「ソレイン」の販売が世界初でシンガポールで許可され、同月に日本では「味の素」と提携合意に至っています。スタートアップ企業の定義の③に当たる出口戦略については生産やライセンスを他社に譲ればスタートアップ企業のセオリー通りで、これには驚きました。 因みにスタートアップ企業とベンチャー企業との違いは?と思いこれも調べてみるとベンチャー企業は革新的な事業を進める企業もある一方、既存のビジネスモデルをベースにする企業もある事が特徴だそうです。 川端氏はこのスタートアップ企業への世界的な関心から「日本企業も財閥との組み方や戦略を描いていく事が重要になりそうだ」と結んでいます。 「世の中にこんな物があったら・・」という既成概念に捕らわれないアイデアや創造力は日本人のお家芸かなと思うので、その創造物を現地で生産、販売、人脈といったネットワークと十分な資本力を持った財閥との結びつきで大きなチャンスと富を得られればと想像するだけで未来がちょっと明るくなった気がします。

2023.07.11

コメント(0)

-

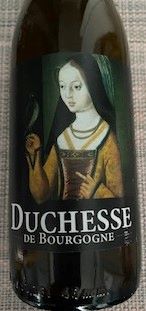

「ブルゴーニュ侯爵夫人のビール」樽熟成18ヵ月

イタリア系食材店「Providore」はシンガポールで8店舗展開していて、その中でカフェ、チーズルーム、クッキングスタジオ等があり一番広いスペースを保有しているのがチャイナタウンの近くにあるDown Town店です。先日チーズを買いに行った時、ワイン以外のビールと日本酒のそれぞれのセラーの中を見てみると珍しいラベルのビールが目に止まり、早速試しにと購入しました。何か軽いおつまみをと店内を物色していると日本の手焼きせんべいがあったのでこれも1枚(2ドル)購入しました。購入した全てのお酒や食べ物はテーブル席に持って行って自由に飲食可能です。 ビールの350ml缶とほぼ同じ33clで10.5ドル(千円くらい) 「Duchesse de Bourgogne(ブルゴーニュ侯爵夫人)」という名前のビールで、カップに注いでみると黒ビールや薄いぶどうジュースのような色合いで一口飲んでみると私には甘口ながらアルコール度数の高さが際立っているビールでした(裏のラベルにはアルコール度数6.2%とあり納得です)おつまみの手焼きせんべいはこの多少甘いビールには砂糖を絡めたおせんべいの方が良かったかなぁと・・(おせんべいも5種類くらいあって迷いました) ボトルのラベルが素敵なので何かに使えるかなと持ち帰って、よくよくラベルを眺めた後ネットでこのビールについて調べるとベルギーの「ブロウウェリヴェルヘーゲ」によって製造された「フランダースのレッドエールスタイル」のビールで、一次発酵と二次発酵の後ワインのようにオーク樽で18ヵ月間熟成させるそうです。ちょっとワインの味わいも感じた理由が分かりました。 そしてビールの名称は「シャルル・ザ・ボールド」の一人娘のブルゴーニュ侯爵夫人(1457年ブリュッセル生まれ)に敬意を表してつけられたそうです。乗馬事故で亡くなったという説明もあり話は飛んで源頼朝が落馬で亡くなった事まで思い出してしまいました💦フランス旅行の時にビールを飲んだ記憶も無くブルゴーニュという名前が付いていてもフランスよりベルギーで人気のビールなのかなぁと・・。ちょうどベルギービールが飲みたいと思っていた時だったので異文化食体験も満喫させてもらいました。

2023.07.10

コメント(0)

-

空気から作る代替タンパク質「ソレイン」 シンガポールで世界デビュー

シンガポールのフリーペーパー「SingaLife」6月22/29日号にフィンランドのスタートアップ企業「Solar Foods(ソーラー・フーズ)」が開発した空気、水、電気と微生物で生成する粉末状のタンパク質「Solein(ソレイン)」のシンガポールでの販売を世界に先駆けて5月25日に許可したという記事がありました。 「Solein Chocolate Gelato」8ドル ネットの画像から。 同日、ソレインの正式な試食会がチャンギ空港に近いイーストコーストにあるイタリアンレストラン「FICO」で行われ、先月15日からソレインを使ったアイスクリームの店内での提供を始めたそうです。 ソレインについて特筆すべきは天然資源に依存しない事、天候や土地の有無に左右されない事、再生可能エネルギーを使用するため持続可能で環境負荷が低いタンパク質だという事です。ターメリックに似ていてカシューナッツやアーモンドのような香りでパンからパスタまであらゆる食品に使う事が可能だそうです。 コロナ禍で特に実感したシンガポール政府の良い点は「一院制」という事もあって決定が早い事かなと思っていますが、まずはソレインを使ったアイスクリームを試してみたいものです。 日本では少子化や人口減少が問題になっていますが、世界的には2022年に人口は80億人を超え2037年に90億人、2080年には104億人に増えると予想され人口増加に絡む大きな問題の1つは食糧問題ですが、ソレインのような食品の開発がこの深刻な問題を解決する一つの糸口になってくれればと思います。

2023.07.09

コメント(2)

-

トスカーナのモンテプルチアーノの「高貴なワイン」&蟹味噌入りイカ墨パスタ

昨日の日記に蟹味噌にワインを合わせるのは無理と書いた後で蟹味噌缶の「食べ方レシピ」に「パスタにエビ(蟹ではなく)味噌」に気が付き、食べ残しの「イカ墨パスタ」をフライパンで焼き蟹味噌を入れてみました。そしてこれも飲み残しのイタリアのワインに合わせてみると、焼いた事で蟹味噌の強い磯臭さが和らいでマイルドな味になり(火を通すと濃い旨味が出るそうです)これが中々の相性なのに自分でも驚きました。 アルコール度数 13% トスカーナ地方の「Vino Nobile Di Montepulciano 2018」でワインコネクションの値引きで29ドルでした。イカ墨パスタは真っ黒なので少しでも美味しく見えるようにまず少量をお皿に置いて周りに豆苗とトマト(ドンキで購入の日本産)を散らしてみました。添えたのはイタリア系食材店「Providore」で見つけたちょっと珍しいキューブ型のパロマハムとフランスのロワール地方の白カビチーズです。 後で久し振りに「トスカーナ・ワイン紀行」の本を開いてみると(2000年発行 シンガポールで未だ古本屋さんがある時に購入)「ワインの王様 モンテプルチアーノ)」というテーマで町と「Vino Di Nobile Montepulciano(ヴィーノ・ディ・ノビレ(高貴の意味)・モンテプルチアーノ)」について5ページほど説明がありました。9世紀頃にワイン造りが始まり17世紀に「すべてのワインの中の王様」と詩人フランチェスコが詩の中に書いた事が高貴なワインという名称に繋がったそうです。名前からなのか海外では王室関係に人気が高いとも書かれています。葡萄品種はサンジョベーゼが中心でキャンティ・レゼルバと似ているとも言われるようですが、実はキャンテイとは違った種類のサンジョベーゼ「ブルニョーロ・ジェンティーレ」という葡萄らしく、全体に辛口で渋みが少なく濃いガーネット色のワインを造るそうです。 どんなワインにも興味深い話があるなぁと感心しながら、少しだけトスカーナ地方を旅した気分にもなりイタリアワインもやっぱり良いなぁと蟹味噌のパスタを味わいながら今更ながらに思った次第です。

2023.07.08

コメント(2)

-

シンガポールでは「日本酒人気」はしっかり定着して🍶

先日「髙島屋」の地下2階にある日本のパン屋さん「DONQ」にパンを買いに行くとすぐ近くのブースで「岡山県産の日本酒フェア」が開催されていました。 岡山県産のお酒よりまず先に目に止まったのは300ml入りの3本セットで山口県産「獺祭」はシンガポールでは依然人気断トツ1位なのでここで立ち止まる人は多いはずです。左から「大吟醸 獺祭(磨き3割9分)」「大吟醸 特吟十四代(山形県産)」「吟醸 黒龍いっちょらい(福井県産)」で、何と3本で530ドル(5万5千円くらい)でこの値段には驚きました。帰ってから検索すると楽天市場ではセットで1万5千円くらいなので輸入品という事以上にシンガポールの酒税の高さを実感しますが、それでもシンガポール人はポンと買うんだろうなぁと想像します(以前に飛行機代やホテル代を考えたら安いでしょ・・・と言われた事があります💦) そして岡山県のお薦め3本(左から「吟醸 備前幻」「大吟醸 雄町米の里」「極大吟醸 室町時代」)はキンキンに冷やしてあるのを3種類とも試飲させてくれました。個人的には上品ですっきりした味わいの大吟醸よりも普通の純米酒が好みで、比較的手頃な「瀬戸雄町(せとおまち)」を1本購入しました(手頃と言っても180mlで16ドルです💦💦)精米歩合65%、アルコール度数が14%以上15%未満でラベルには「旨味辛口純米酒」とあります。岡山県産の日本酒を飲むのは初めてで使用される「雄町米」というお米の事も初めて知りました。 普段家で日本酒を飲む事は稀なのでそれに合わせようと蟹味噌缶を明治屋で購入しました。蟹味噌の独特な風味はワインとは合わせるのは無理と勝手に思っています。まず一口目は思った以上に円やかでもっと「かぁっ~」と来るのを期待していたのですが・・。それでもやっぱり焼いたししとうの横に沿えた蟹味噌との相性は抜群でした。日本にいる時にはあまり感じなかったのですが、日本酒の良さはどんな日本料理にも合う「優れたお酒」という事なのだと思います。ワインであれば魚だったら白、肉だったら赤かなぁとあれこれ考えるのも楽しいですが、日本酒の場合1本用意して「さぁ、どんな料理でもいらっしゃい!」という懐の深さが大きな魅力なのだと思います。

2023.07.07

コメント(2)

-

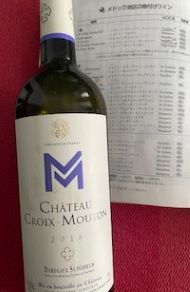

「ムートン・ロートシルト」より前から「ムートン」を名乗っていた「シャトー・クロワ・ムートン」

7月のワイン・コネクションのプロモーションの1本がラベルに大きく「M」の文字がある「Bordeaux Superieur(ボルドー・シュペリュール」で私は今までシュペリュールというのはボルドーのある地区を指しているのかと思っていましたが「上級」の意味で「AOCボルドーよりヘクタール当たりの収穫量が制限され、アルコール度数制限も高いワインである事を今更ながらに知りました。 2018年 アルコール度数13.5% メルローとカベルネフランのミックス ラベルに「M」があるのはこのワインを造るシャトー名が「Croix-Mouton(クロワ・ムートン)」だからと気付きますが、果たしてボルドーのメドック格付け1級の「Mouton-Rothschild(ムートン・ロートシルト)」とちょっとでも繋がりがあるのかと検索してみると「エノテカ」のウェブサイトにクロワ・ムートンについて下記の紹介記事がありました。『ボルドー右岸に位置するジャヌエ家所有のシャトーで、元々はシャトー・ムートンという名前でした。2004年から現在のシャトー名に変更しましたが、格付け1級のムートン・ロートシルトよりも昔からムートンを名乗っていた歴史あるシャトーで日本でも密かに人気のシャトーです。更に現在フランス・パリの3つ星レストラン「アラン・デュカス」でもグラスワインとして提供された実績があります』 裏のラベルには現在の所有者である「Jean-Phillpe Janqueix(ジャン・フィリップ ジャニュエ)」の名前も記載され「3世紀にローマ人によってこの地に葡萄が栽培されたのが始まりです。特に1997年から品質向上に務めこの地を代表する品種メルローはシュペリュールの土壌のテロワールが存分に生かされています。このワインはデキャンタージュの後に肉料理、パスタ、チーズ等に合わせて下さい」とあります。 イタリアの食材店で購入の「茄子とパルミジャーナ(モッツアレラチーズも入っています)」で頂きましたが、最初の一口目でただただ「これがボルドーワインだ!」という感じがしました。日本ではヴィンテージ2016年が2千台後半、ワインコネクションでは値引きで34ドル(3500円くらい)でテーブルワインにしては高めですが、これはコスパとしてはかなり上級レベルだと思うので今月中にもう1本購入して次回は肉料理かパスタに合わせて見ようと思っています。

2023.07.06

コメント(0)

-

「ゴッホの薔薇-2」@ オルセー美術館&メトロポリタン美術館

1890年 2006年にオルセー美術館を初めて訪問した時は館内の写真撮影は許可されていて、その時撮った1枚が「日本の花瓶に生けた薔薇とアネモネ」です。当時はゴッホの絵に興味はあっても若くして拳銃自殺をした不遇の画家という程度の知識しかありませんでした。 3年前に始めたブログに訪問した美術館や好きな絵について書いているうちに集めた画集や美術館ガイドをじっくり読むようになり、ゴッホの人生についても少し理解が深くなった気持ちがします(原田マハ氏の著書の影響もあります)昨日の日記に「医師ガシェの肖像」の油彩の1枚がガシェ医師に寄贈され、彼の死後遺族がこの絵の他何枚かと共にフランス政府に寄付し、オルセー美術館に展示される事になった経緯について書きました。この薔薇の絵も同じ経緯でオルセー美術館に展示される事になったのかなぁと想像します。 上の2枚が復元後の色だと思います。 ところで今年シンガポールでも開催された「ゴッホ 没入型展覧会」で「アイリス」と「薔薇」の4枚の絵についてパネルが展示されていた事を思い出しました。 説明ではニューヨークのメトロポリタン美術館所蔵の2枚の絵が2015年に100年振りに並べて展示され、4枚ある理由はゴッホが実際に1890年に描いた時の「絵の具」の色が時を経て変わってしまったため当時の色を再現した2枚と一緒に展示したという内容です。アイリスの紫色はより青に近い色で薔薇の赤色が消滅してしまったのと花瓶の下の色はピンクだったという詳細も書かれています。当時描いた色と現在見ている絵の色が違ってしまうというのは理屈では分かりますが、具体的に示されたのは初めてです。確かに1996年にメトロポリタン美術館で見て感動したアイリスは正に左下の色合いの絵で購入した絵葉書もこの通りです。 この2枚の絵について検索すると1890年5月にサンレミの精神病院に出発する前夜に描いた4枚のうちの2枚でもう1枚のアイリスはゴッホ美術館に、もう1枚の薔薇はワシントン・ナショナルギャラリーにあるそうです。 上の2枚は「ゴッホ没入型展覧会」でトリックアートのように1つの大きな花瓶が台の上に設置された場所に様々な花が生け花のように飾られるというコーナーで、そのうちの2枚の薔薇です。花瓶の色が花の色に合わせて変わっていき会場に備えられたベンチに座ってしばらく堪能していました。個人的には「ひまわり」より「アイリス」や「薔薇」の色彩に強く惹かれます。

2023.07.05

コメント(2)

-

「ゴッホの薔薇-1」@「国立西洋美術館・松方コレクション」

日本の美術館が所蔵するゴッホの絵で1番有名なのは1987年に53憶円で落札し現在はSOMPO美術館に展示されている「ひまわり」だと思いますが、原田マハ著「たゆたえども沈まず」の最初の章「1962年7月29日(ゴッホの命日) オーヴェール・シュル・オワーズ」の中にゴッホの甥の「フィンセント」と出会ったゴッホ研究家の「シキバ」がフィンセントから「日本の美術館にはゴッホの絵はないのですか?」と聞かれ「国立西洋美術館でゴッホの薔薇(1889年)は見たことがあります」と答える箇所がありますす。「ひまわり」落札の20年以上前になります。 この絵は同氏著「常設展示室」の第4篇「薔薇色の人生 La Vie En Rose」にも取り上げられています。フィクションとして「ゴッホの薔薇」はフランスから持ち帰った祖父の死後は主人公「御手洗由智」の父が譲り受け、それがどんな絵なのか全く知らなかった主人公が父のアルツハイマー症の治療費のため絵を古物商に持ち込んだ事でゴッホの絵だという事を知るという展開です。祖母がフランス人(小説では藤田嗣治のかつての恋人)でフランス語が堪能ながらフランスへは一度も行った事がなくやっとフランスへ旅行できる時間の余裕が出来てパスポートを申請に行った御手洗がパスポート発行のアルバイト職員の多恵子と職場の壁に掛けられた「La Vie En Rose」と書かれた色紙について会話を始めたところから話は始まっています。最後は一体御手洗とはどんな人物なのかという謎を残しながら、御手洗が残した国立西洋美術館のチケットで多恵子がゴッホの薔薇と対面するところで小説は終わっています。 「薔薇」国立西洋美術館・松方コレクション ガシェ家遺族が「オルセー美術館蔵」に寄贈 気になってこの絵の検索を続けていると興味深い記事に出会いました。『(アルルでの耳切り事件の後)サン・レミの精神療養院入院中に描いたとされる作品。オーヴェールでゴッホの最期を看取った医師ガシェ家旧蔵。1922年、パリのローゼンベール画廊で松方幸次郎(国立西洋美術館の松方コレクションの基礎を築く)が購入。1944年(第二次世界大戦終戦の前年)にフランス政府に接収、1959年に寄贈返還により国立西洋美術館所蔵に』 今年3月~6月までシンガポールで開催された「ゴッホ没入型体験展示会」でゴッホの絵で一番高額で売買されたのはもう一枚ある油彩の「医師ガシェの肖像」だと知りました(82,500,000USドル)この絵はゴッホの弟テオの妻ヨーが個人コレクターに300フランで売ったのが始まりのようですが、現在所有者も含めて情報は開示されていないようです。ゴッホの絵は背景を知れば知るほど無尽蔵のように興味が湧いてきます。個人的には国立西洋美術館は2度行きましたが「ゴッホの薔薇」を見た記憶は無く機会があればじっくりと時間をかけて観賞したい絵の一枚です。

2023.07.04

コメント(0)

-

「白湯」と「噛む」習慣を続けてほぼ1ヶ月の効果は?&「計るだけダイエット」

「朝晩白湯を飲む効果」と「噛みビューティー」はどちらもNHK「あさイチ」の情報ですが、番組を見てすぐ「白湯」は5月中旬から「噛み」は6月初旬から毎日続けほぼ1ヶ月経過しましたが、個人的には効果を実感しています。 噛む効果については特にご飯(現在は白米と玄米が1:1)を噛む回数を意識して増やすことでご飯の量を2/3ぐらいに減らしても十分満腹感を感じ体重が1㎏弱、体脂肪率がマックスで1.7%減りそのお陰で体の動きも良くなったような気がしています。 9年前に購入のTANITAの「Inner Scan(体組成計)」で「計るだけダイエット」を信じてほぼ毎日起床時と晩ご飯前に計測し(ただ体組成計は棒状のレバーを手で握って足の裏と一緒に図る機器の方が数字の信憑性が高いと言われています)下記の7点をメモに残すようにしています。①体重 ②体脂肪率(%)③体内の水分量(%)④基礎代謝量&体年齢⑤筋肉量(筋肉率)⑥骨量 ⑦内臓脂肪レベル それ以外には1ヶ月分のメモを纏めて「BMI(Body Mass Index 肥満度を表す体格指数)」「体重÷身長x身長(メートル)」を計算しています。22という数字が一番病気になりずらいというのを頑なに信じています。 「白湯」や「噛み」を始める前は「今日は体脂肪率が~💦」と思っても即生活習慣改善!という気持ちにもならなかったのですが、白湯を朝晩飲む効果としては基礎代謝量の増加による内臓脂肪率の低下に効果が出ているようで、しばらくこの習慣を続けていこうと思っています。短期間でちょっとでも効果を目で見られるのは嬉しい限りです。

2023.07.03

コメント(0)

-

オレンジ色のハードタイプチーズ「すりおろしミモレットxご飯」

フランスの食材店「So France」でボルドー地方発祥のスイーツ「カヌレ」を見つけ、今度は店内でボルド―ワインに合わせて食べてみたいと思い行ったのですが残念ながらショーケースにはなくスタッフに尋ねると「原料が入らないと作れないので・・次回いつというのは分からないんです」という事なのでもしかしたら原料の卵をフランスから輸入?と次回への期待が膨らみます。 カヌレに合わせたい「モンターニュ・サンテミリオン」2016年 店内ではグラスで19ドル 何も買わずに帰るのもと思ってまずチーズコーナーを見ると、ちょうどお試しサイズにぴったりのハードタイプチーズの「ミモレット」がありました。何となくチーズは白色の物が好きで濃い色は敬遠してしまいミモレットは数回食べたきりです。早速店内でアップルパイ、ベリー入りドーナッツ、カプチーノと一緒にミモレットを頂きましたが思った以上にコクのある味わいはカプチーノにしっかりマリアージュでした。 フランスでは「村の数だけチーズがある」と言われているので、ミモレットも村の名前?と調べてみるとフランス語の「ミ・モレ(半分柔らかい)」に由来しているそうです。起源としてはオランダの「エダムチーズ」を真似して作り始めたらしくオレンジ色は植物色素「アナトー」に因ると説明があります。若いうちはマイルドだけれど(熟成期間は6週間以上)熟成が進むと濃厚になって「からすみ」のような風味になるため日本酒とも相性が良いようです。 そしてネットではミモレットを使った料理が紹介されていて、一番気になったのは「すりおろしミモレットxご飯」です。左の写真がネットの画像でオリーブオイルをお好みでかけるのも良しとあります。早速ミモレットをすりおろし、白米と玄米1:1のご飯を電子レンジで温め、焼き海苔を上に散らしてみました。オリーブオイルを掛けずにまず一口食べてみるとミモレットの優しくて程よい塩味とご飯が絡みあって私には絶品でした(オレンジ色が食欲もちょっとそそります)どちらかというとワイン抜きで食べる時はオリーブオイルをかけない方が癖がない味わいになるような気がします。これは次回の「お家ご飯の締めご飯」に決定です!

2023.07.02

コメント(0)

-

10月期 月9ドラマ「ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~」は「JIN-仁」の視聴率を超えられる?

シンガポールの日系クリニック勤務で「嵐」の「箱推し」を自認する女医さんから「私の一押しドラマ!」と昨日教えてもらったのがフジテレビ系10月期「月9ドラマ ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~」です。複数人が所属するグループ全員を応援する箱推しと言う言葉も初めて聞きました。 「ニノと大沢たかおと中谷美紀のトリプル主演でクリスマスイブの1日の出来事を1クールかけて描くドラマだから10月くらいから始まるのでは?」とちょっと興奮気味に話してくれました。そして大沢たかおさんと中谷美紀さんと言えばレジェンドと言える2009年のドラマ「JIN-仁(平均視聴率 25.3% 最高視聴率 29.8%) 」をすぐ思い出して、そちらに話を振ると「実は病院でのシーンは私の以前の勤務先順天堂大学付属病院で撮ったのよ~。これ凄い自慢話なんだけど」と更に話が盛り上がってしまいました。 昨年8月に皮膚科のこの女医さんに2回目に診てもらった時に、私がその日の最後の患者だったためか女医さんから世間話を始めてくれて、ラッフルズホテルに飾られている櫻井翔さんの写真から「嵐」の話になり「嵐は活動停止中だけれどファンクラブは存続していて、私は勿論ファンクラブのメンバーを続けています!」とその押し押しぶりを熱く語ってくれました。そして「松潤が主演のどうする家康も楽しみ~!」という嵐満載の会話からあっという間に10ヵ月が経っていましたが話した内容はお互いしっかり覚えていました。昨日は診療が終わって「どうする家康」の評判がちょっと・・という話から一押しドラマの話へと繋がって行った次第です。 家に帰ってから「ONE DAY~」を検索すると脚本家は「翔んで埼玉」で日本アカデミーの脚本賞を受賞した「徳永友一」氏で「森下佳子」氏脚本の「JINー仁」の視聴率を超えられるかどうかも楽しみなところです。 余談ですが、シンガポールのお医者さんはローカルの先生も日本人の先生もかなりフレンドリーという印象です。ただ世間話が出来るというのはかなりタイミングが良かったり、ちょっとした話題にお互いが凄く興味を抱いた結果だと思いますが、病院やクリニックに行くというだけであれこれくよくよ心配しながら行くので気さくに明るい話題で薬以上の元気をくれる事にはとても感謝しています。塗り薬をもらってその後の状態をチェックするために2週間後ぐらいにまたクリニックに行くことになっているので、ゆっくりと世間話に付き合ってもらえそうな時間帯を選んで予約を入れようと思っています(^^♪

2023.07.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*御殿場・沼津・三島】東急バ…

- (2025-11-12 14:28:35)

-

-

-

- 国内旅行について

- アルジェリア館・カンボジア館

- (2025-11-13 06:00:09)

-

-

-

- 英語のお勉強日記

- DITAコンテンツ変換の裏技(DITA Con…

- (2025-11-14 15:01:12)

-