2010年04月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

野球害毒論、攻玉社講師広田金吾

(「野球と其害毒」東京朝日新聞より) の続き。■1911年(明治44年)8月29日から連載を開始した「野球と其害毒」。その第5回目(9月2日)は「攻玉社講師広田金吾氏」。見出しは「地方中学における弊害」「衛生上極めて有害の例証」。広田金吾氏、曰く、自分は長い間地方の中学校に奉職していたがその間に一番困らせられたのは野球だ。第一この野球は非常に広い運動場を要し、秋田の中学校の如きは約1万5千坪からの地所をほとんどこれに使っている。しかもわづかに9人か10人の連中で専用されている。・・・また野球が一番に目立つという点から、校長の人気取の策に利用されて有望の青年を煽動するようなことがあるので実に困る。いったん学校で奨励するとなると生徒はどこまでも増長してヤレ練習のために学課を休みたいとかヤレ試合の準備のために休校したいとかいうのでたびたび公然欠席する。そして少しでもそれが学業の方に善影響を及ぼせばいいが、ことごとく反対の結果を見る。もっとも中には学業の成績のよいのもあるがこれらの選手は皆神経衰弱にかかってしまう。実際野球は人の知るごとく非常に頭を使うもので、一般の選手ですら長い練習に要する労働と頭を使い過ぎるために神経衰弱におちいるのに、更に学業まで熱心にやるというのは不可能のことで自然に不成績になるのは必然の結果である。ヤジにも弊害がある。今日の野次なるものはすでに味方の意気を鼓舞するという意味を脱してほとんど敵の意気をくぢき罵倒をこととする等じつに学生としてあるまじき非礼をおこなって得々としているのは慨すべきことである。団体運動として非常に面白い遊戯であるがこれらの弊害を考えると学校の運動として不適当であるといわなければならぬ。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」■連載の1~4回目までは「野球というスポーツがもつペテン・俗悪性(第1回)」「学校の広告に過ぎない野球選手の存在(第2回」「学生野球の興業化・選手の学業不振(第3回)」「驕奢華美な虚飾(第4回)」について書かれていたが、今回(第5回)はグラウンドの無駄な広さとともに、ヤジについて言及していたのが興味深い。話は変わるけど、ヤジといえばボクは初めて大阪球場に行った時のことを思い出す。たしか南海vs阪急戦だったと思うが、選手がいるベンチの屋根に座り込みヤジを飛ばすオジサンがいた。そのヤジはとても絶妙なもので、聞いている方が思わずクスッと笑ってしまうほど当意即妙。ボクはこんなヤジならしょっちゅう聞いてみたいと思ったものだった。今日も1クリックお願いします

2010.04.29

コメント(0)

-

野球害毒論、中村安太郎

(「野球と其害毒」東京朝日新聞より) の続き。■1911年(明治44年)8月29日から連載を開始した「野球と其害毒」。その第4回目(9月1日)は「静岡中学校長中村安太郎氏談」。見出しは「野球は多く堕落の機会を作る」「父兄は子弟の野球禁止を望む」。中村安太郎氏、曰く、第一は時間を浪費すマッチにしても二時間練習にも二時間を要す。もし時間に制限をおかず生徒の意のままに放任すれば放課後日暮わづかに球影を認め得るまでも競技にふけるを常とす。これに伴う弊害はついには夜遊びの習慣を作りて青年子弟の品行をそこなうに至る例少しとせず。第二は虚飾に流る・・・近ごろは手袋、睾丸あてはもちろんのこと胸あてから面覆、はなはだしきはボールマンまでが手袋をはめ果てはミットが重いなぞとまで種々ぜいたく品を選む。さては揃いの運動服、それも春夏秋冬四季によりて服地も違えば色合いも異にしたものを選む。その費用は部の負担にすというような驕奢華美な風とともに生徒は互に余計な費用を負担するという情態になり来れり。第三は風紀の問題野球の特徴たる協同一致の精神がすべての上に発揮して善いことにもあらわるれば悪いことにもあらわる。悪い方にては運動時間の長くなる、口が渇く、腹が減る。氷水を一杯飲もうという発議がビールとなり食物となり料理屋闖入となる。ひいては衛生品行等に悪い結果を誘起しきたる。第四は学業不成績・・・生徒個人の成績を二三見渡すに、野球部の生徒には不成績の者多く実例は本校生徒にて野球部にては一流に屈指さるる某は野球に熱心のあまり学業はますます劣等となり行くより父兄は野球を絶対に禁止せんとせしも当人は肯かず。・・・余は元来野球をもって絶対に不可なりというにあらず。協同一致の動作、敏捷なる活動等その特長をとり、これに日本固有の武士道的精神を注入せしめんとするものなり。ただその弊の多きにたえがたきを如何せん。■この記事が書かれたおよそ20年後のこと。静岡中では1932年(昭和7年)野球統制令の施行後、野球の試合を禁止する校長と、それに不満を持つ野球部員たちが深く対立したことがある。そして、それは部員だけでなく父兄らを巻き込んだ校長排斥運動に発展し、ついには校長が学校を追われてしまう事件が起きた。たしかその時の静岡中学校長が中村安太郎氏だったと思うが、だとすれば20年以上に亘り同じ学校の校長を続けている計算になる。おかしいな、ボクの記憶違いかもしれない。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」 今日も1クリックお願いします

2010.04.29

コメント(2)

-

浦和学院・南貴樹7回10K

■高校野球、春季埼玉県大会のこと。今日(4月29日)は3回戦の浦和学院高vs浦和北高戦を観戦した。浦和学院は南貴樹投手(3年)が浦和北打線を零封、7回コールドで勝利し準々決勝にコマを進めた。(7回コールド)浦学 000 000 0 =0浦北 020 103 1X=7(学)南、(北)勝谷■浦和学院高の背番号10をつけた南が快投を演じた。まるで全身がバネのような抜群の身体能力を活かして、身長196cmの長身から投げ降ろす速球は迫力満点(調べたところ、最速143kmらしい)。今日の試合でも140Km超の速球で浦和北打線から計10個の三振を奪った。ただフィールディングなど細かな動きが雑(まるで野球初心者のような動きをする瞬間があった)、また三振を奪った直後にストレートの四球を出すなど、荒削りな面も多々あった。浦和学院は、鍛え上げられた完成度の高い選手が多いとボクは思っていたが、南に限ってはまったく例外。今のところは、持って生れたセンス(父親は米国人)だけで野球をやっている感あり。逆にいえば、まだまだ伸びシロが期待できる逸材でもある。(きっとプロ球団は、こういう投手が好きなんだろうな・・・)(南の今日の成績)7回、打者23人、被安打1、奪三振10、与四死球3、自責点0。 今日も1クリックお願いします

2010.04.29

コメント(0)

-

野球害毒論、川田府立第一中学校長

(「野球と其害毒」東京朝日新聞より) の続き。■1911年(明治44年)8月29日から連載を開始した「野球と其害毒」。その第2回目(8月30日)、「川田府立第一中学校長談」も6面にあった。そして見出しには「野球選手希望者は入学拒絶」「野球のため品格堕落の実例」とあった。いかなる理由があるにせよ学生が野球試合をして入場料をとるなどということ(※1)、服装の興行師めくことは甚だよろしくない。私の学校では学生の入学式を行うとき、学生およびその父兄にむかって、私の学校は運動の良選手を持つことを誇りとしない。諸子にしてもし野球、庭球の良選手たらんとするものは去って他校へ行け、と訓示を与える。そして川田氏は、野球の弊害4ヶ条を唱える。野球の弊害は第一学生の大切な時間を浪費せしめる。第二には疲労の結果勉強を怠る。第三は慰労会などの名目のもとに牛肉屋、西洋料理店等へあがって堕落の方へ近づいてゆく。第四は体育としても野球は不完全なもので、主に右手で球を投げ、右手に力を入れて球を打つがゆえに右手のみ発達する。ゆえに野球選手の右手右肩は片輪になっておる。ここまで話して一層に熱を帯び始め、選手の個人名まで飛び出した。野球選手が実際できぬという今一つの証拠は慶應の神吉(かんき)という選手(※2)です。かの選手は選手として私が知ってから既に十年になる。毎年落第していることと思われる。いったい私立の学校が野球を奨励するのは全く学生の吸引策で、野球の強い学校には志願者が多い。(座に秋田中学校長湯目捕隆氏あり曰く)私立学校は学問の切売である。真面目な教育上の考えをもってやっていいるのではない。早稲田、慶應その他野球を奨励する学校当局者の考えでは選手は生たる広告楽隊で旗を押立てたり笛太鼓を鳴らしたりして市中を広告し廻らせてあるもの(※3)と思っているのだ。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」■上記について、以下に補足します。 (※)印は「あま野球日記」が付記した。(※1)入場料の徴収が始まったのは1914年(大正3年)のはず。理由は、悪質なヤジや応援をする者を球場から放逐するため、当時の早稲田大野球部・安部磯雄部長が考案したものとボクは聞いたことがある。ただ1911年の時点ですでに「入場料」の話が出ているということは、その当時から入場料の徴収を行っていたということだろうか???(※2)この記事が掲載された2日後(9月1日)、「野球と其害毒」第4回の最後に「取消」と書かれ、次の記事が記されていた。川田氏の談中、神吉選手に関する分は相違の点ある由田川氏より申越ありたるをもって川田氏の談としては全部これを取消て知名の選手の性行○○に関しては別に本社において詳細に取り調べいるをもって他日掲載の機会あるべし。(○○は不明)(※3)この文章は、昨今の私立強豪高校を批判する時の指摘とそっくりだ。共感できるか否かは別として、現代に通じる記事といえる。 今日も1クリックお願いします

2010.04.27

コメント(0)

-

驚異の7番打者、青山寛史

■慶應義塾大の青山寛史(4年、関西学院高)をタイトルに引っ張り出すのは、ちょっと強引だったかもしれない。「江藤効果?慶應大勝ち点2」も考えたけれど、それはどこかのスポーツ新聞が書きそうだ。それなら昨日(25日)と今日(26日)、貴重な適時打を放ち慶應の連勝に貢献した7番打者・青山に注目するほうが面白い。そう考え直し、上記のタイトルを作ってみた。■4月24日の1回戦こそ法政大が勝利したが、続く2・3回戦は慶應大が連勝。大方の予想を覆し、慶應が勝ち点を挙げた。昨日(慶應義塾大vs法政大2回戦)慶 000 120 000 =3法 000 000 000 =0(慶)○福谷、(法)●三上朋-北山-山本翔-船本今日(同3回戦)法 000 000 000 =0慶 100 001 00X =2(法)●三嶋-加賀美、(慶)○竹内大-山形-福谷 ■この2試合、打順「7番」に甘んじる青山は貴重な働きをした。2回戦では4回、二死一・三塁の場面でレフト前に先制の適時打を放った。そして3回戦は、6回に追加点となる適時打を放ち、チームに勝ち点をもたらした。ボクは昨日の2回戦を神宮で観戦していた。4回に適時打を放った直後、青山は一塁ベース上で白い歯を見せ、そして(遠慮がち)に両ヒジを直角に曲げたガッツポーズは、とても初々しい姿に見えた。青山寛史。本来であれば、彼にふさわしい打順は「7番」なんかじゃないはずだ。3年前の2007年春は1年生ながら5番を打つこともあり、初打席初本塁打も記録した(シーズン打率.321、規定打席未達)。そして翌08年の春と秋は4番を任されることもあった(同春.259=十傑14位、同秋.250=同15位)。だが昨09年春は下位打線に名を連ねることが多くなり(同春.195=27位)、そして同年秋はシーズンを通じてたったの3打席だけ。しかも3打数0安打(2三振)という散々な結果に終わってしまった(故障だったかな?)。昨年のことを思えば7番も仕方ないが、青山にとっては今年が最終年である。なんとか最後に真価を見せてほしいと思うのだ。■さて、一方の法政大。優勝を狙うためには、今日の敗戦はあまりに大きな痛手だ。最後は明治大との僅差の勝率争いになる可能性が高く、勝てる相手に確実に勝っておく必要があった。課題は2試合連続で零封された打線にある。 今日も1クリックお願いします

2010.04.26

コメント(2)

-

野球害毒論、田所普通学務局長

(「野球と其害毒」東京朝日新聞より) の続き。■1911年(明治44年)8月29日から連載を開始した「野球と其害毒」。その第3回目(8月31日)は「福原専門学務局長談」と同じく6面に、「田所普通学務局長談」があった。見出しは「野球は有害日本の学制と適せず」。日本の学制は独逸流で学科本位、智育・体育・徳育を完全に行っていこうというものである。一方、野球が生れた米国等の学校は運動本位であり、日本の学制とはまったく異なるものであると田所氏は話している。さらに曰く、正課以外の運動も盛んにやり学科試験にも及第して行くということは非常に難事で良学生にして良選手なるものは万人に一人位しかいない。大天才でなくては出来ぬ業だ。もし然らざるものが正科も勉強し野球もまた盛んやるとなれば、心身を過労してついに健康を損なうにいたる。選手制度の弊。選手自身の生活を放縦ならしめ、学科の予習復習を怠らしめ、ついには学科ができぬからとて自暴自棄となり、前途を過るようになる。また選手を作って他校と試合をし多数の人に見物せしむれば選手の虚栄心を発達せしめ、金はかかり学校の授業にも差し支えが起こりやすい。選手が運動器具および運動場を専有して全体の生徒が運動のできぬ弊もある。これを要するに金持ちの子弟と非常なる天才との外には、野球のごとき遊戯は害があると思う云々。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」■ この日の広告には、こんな物騒なものがあった。こんな物騒な世の中でもピストルがあれば安心して居られます手続が少し面倒になりましたからというて御買入を○○○なさる時は到底生命財産の安全を期することはできません。横濱市本町 金丸銃砲店○○○の個所が読めなかった。たぶん「躊躇」とか「控える」といった意味の言葉が入るものと思う。また、「手続きが少し面倒に」という表現は、明治43年(上記新聞記事の一年前)に「銃砲火薬類取締法」が施行され、銃砲類の市販製造は政府への登録制となって許可無く所持することが禁止されてしまったことと関係があるようだ。今日も1クリックお願いします

2010.04.24

コメント(0)

-

恐怖の8番打者、上本崇司

■今日(4月24日)の東京六大学リーグの結果。第1試合は注目の早稲田大対明治大1回戦が行われた。先発は斎藤佑樹(4年、早稲田大)と野村祐輔(3年、広陵高)。これまでの直接対決は斎藤佑の2戦2勝だったが、3度目の正直、今回は野村が気合の入った完璧(過ぎる)投球で早稲田打線を被安打2、与四死球1に抑え完封勝利した。(1回戦)明 100 000 200 =3早 000 000 000 =0(明)○野村、(早)●斎藤佑-大石打のヒーローは明治大・上本崇司(2年、広陵高)。7回、この回に登板した大石達也(4年、福岡大大濠高)からレフトスタンドに2点本塁打を放り込んだ。それは大石の速球をドンピシャ!のタイミングでフルスイングし、打った瞬間に本塁打とわかる豪快な一発だった。ボクの上本に関する印象は「守備は上手いものの、打撃は非力」というものだった。だが、この本塁打は4番のスラッガー並みの当たりで、ただただボクは驚いてしまった。そして上本、打撃だけでなく本職の?守備でも活躍した。一・二塁間に飛んだ難しい打球をことごとく好捕、広陵高の先輩・野村をアシストした。■一方の早稲田、先発の斎藤佑は6回を投げて1失点(被安打5、奪三振6、与四死球0)。評価は様々だろうけど、いつもと同じ斎藤佑で特に調子が悪いとは思わなかった。救援で登場した大石も同様、今日の調子は決して悪いものではなかったが、公式戦では初の本塁打を浴びてしまった。明日は2回戦が行われるが、あっさり明治大が連勝する可能性が高いように思う。今日も1クリックお願いします

2010.04.24

コメント(0)

-

野球害毒論、福原専門学務局長

(「野球と其害毒」東京朝日新聞より) の続き。■1911年(明治44年)8月29日から連載を開始した「野球と其害毒」。その第3回目(8月31日)は「福原専門学務局長談」(※たぶん文部省の人)。見出しは「疑問又疑問」、そして福原氏いわく、(近頃の大学野球は)入場料も取るようだが、正式に願を出して鑑札を受けているのだが、その入場料がいかほどあってどこへ使ったんだか詳しく聞いてみたいと思っている。慶應早稲田が今回渡米したについても金はどこから出て、先方でもいかなる大学、いかなる商売人と試合して金を取ったのか聞いてみておきたい、彼らは米国の諸大学と戦ったというけれど、米国の大学には非常に下らぬ大学もあるし、エール、ハーバードのごとき一流大学とは戦っておらぬようだ。ある種の野球が次第に興業化してきたことは認める、選手が卒業後いかがなっているかも詳しく聞いてみたいと思う云々。この記事は、第1回同様、東京朝日新聞の6面に掲載された。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」■そして全8段から構成される割り付けの中、下の段(6段目~8段目)が広告のスペースになっていた。ここにも目を引く広告が並んでいた。例えば、鏡は一番の相談相手御婦人が鏡に向った時自分の血色が悪いと感じたら何を措いても先ず中将湯(ちうじゃうたう=ちゅうじょうとう)を召せ血色の悪いは身体に故障ある唯一の証拠です本舗 津村順天堂そしてもうひとつ。明治大学 大学予科 高等予備校来る九月一日より入学を許す明治大の広告にある「来る九月一日より入学を許す」とは、入学したければ9月1日に来なさい、無試験で入学を許すという意味なんだろうか?今日も1クリックお願いします

2010.04.23

コメント(0)

-

斎藤佑樹・野村祐輔の対決、三たび

明日(4月24日)の東京六大学リーグは好カードが2つある。特に注目は早明戦。ある意味では早慶戦より面白い、今季最高とカードともいえる。第2試合には1週間前にノーヒットノーランを記録した慶應義塾大・竹内大助(2年、中京大中京高)と法政打線の対決も控えている。きっと大勢の観客が集まるんだろうな・・・。■さて、第1試合・早稲田大vs明治大1回戦のこと。先発は斎藤佑樹(4年、早稲田実)と野村祐輔(3年、広陵高)で間違いない。ボクの記憶では両投手の対決は過去に2度あって、いずれも斎藤佑が勝利している。(1)最初の対決は昨年(2009年)5月16日。この時は野村が序盤に大崩れしてKOされた。1回裏、二死後に高校時代のチームメイト・土生翔平(当時2年、広陵高)の中前にポトリと落ちる安打をきっかけに早稲田打線を勢いづかせてしまった。(明大vs早大1回戦)明 000 000 000 =0早 401 000 200 =7(明)●野村-成田-柴田-森田、(早)○斎藤-大石(2)そして2度目の対決は同年9月26日だった。斎藤佑は変化球を巧みに投げ分けて明治打線を翻弄、2季連続で野村に勝利した。(早大-明大1回戦)明 000 000 110 =2早 010 020 100 =4 (明)●野村-大越-隈部、(早)○斎藤佑-大石■明日は斎藤佑の2勝0敗で迎えることになる。さて結果はどうなるか?ボクの注目打者は土生。なぜなら、野村が相手の時はチャンスメーカーになることが多く、過去、早稲田の勝利に大いに貢献してきたから。だから斎藤vs野村だけでなく、野村vs土生の対決も見逃せないのだ!今日も1クリックお願いします

2010.04.23

コメント(0)

-

野球害毒論、新渡戸稲造

昨日書いた記事(「野球と其害毒」東京朝日新聞より) の続き。■1911年(明治44年)8月29日から連載を開始した「野球と其害毒」。その第1回目は『武士道』を著した新渡戸稲造一高校長が登場した。曰く、 ▽野球は賤技なり剛勇の気なし ▽日本選手は運動の作法に暗し ▽本場の米国すでに弊害を嘆ず ▽父兄の野球を厭える実例私も日本の野球史以前には自分で球を縫ったり打棒(バット)を作ったりして野球をやったことがあった。野球という遊戯は悪くいえば、巾着切り(スリ)の遊戯相手をペテンに掛けよう、計略に陥れよう、塁を盗もうなどと眼を四方八面に配り神経を鋭くしてやる遊びである。故に米人には適するが、英人や独逸人には決してできない。さらに、たくさんの父兄の懇話私は幾人か数は忘れた位たくさんの父兄からその子弟に野球選手を止めるように忠告してください、親兄弟ではいうことをききませぬから、と頼まれた云々。(座に法制局参事官法学士柳田國男あり、いわく)私の甥は今年一高へ入りましたが体格も成績もよいから選手になれと勧誘されるかもしれませんが、もしそんなことがあれば私は出掛けて行って打ちこわしてやる考えです。■野球というスポーツにのめり込んでしまった息子たちの、将来を案ずる父兄や親せきらの様子を知ることができる。まさに野球は現代でいう「悪い薬」や「ギャンブル」と同等の扱いだったのだ。ただ、野球害毒論をはじめ野球史に詳しいSF作家・横田順弥さんは、この東京朝日新聞の記事の信ぴょう性に疑問を抱いている。自著『嗚呼!! 明治の日本野球』(平凡社刊)の中で、次のように書いていた。その翌々日(※連載第1回の2日後、8月31日のこと)新渡戸博士は日米交換教授として処女航海の春洋丸で、アメリカに向かって出発してしまったのだから、問題はさらに大きくなった。これは、おそらく東京朝日新聞が、博士の渡米を計算して行ったことと思われる。資料を集めて行く過程で、新渡戸稲造博士の言葉は、ほとんど捏造と誤認によっていることが判明した。実際、新渡戸博士が、この記事を読んでいたかも疑わしい。■自らの学校に野球部を持つ新渡戸博士が野球を非難する記事が出たものだから、世間は動揺し、大きな社会問題に発展したらしい。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」今日も1クリックお願いします

2010.04.21

コメント(0)

-

「野球と其害毒」東京朝日新聞より

先日、朝日新聞のデータベース『聞蔵2ビジュアル』で新聞記事「野球害毒論」の検索を試みた。すると明治時代の東京朝日新聞縮刷版がPCの画面に現れ、1911年(明治44年)8月29日から9月25日まで続く連載記事「野球と其害毒」を当時の新聞そのままに閲覧することができた。「野球と其害毒」の第1回目は8月29日付の6面に掲載されている。一面あたり全8段から構成されたこの面では、上から1段目すべてと2段目の途中までが小説家・徳田秋聲の連載小説『黴(かび)』を掲載。この小説に続き、前後の記事とまったく無関係に突如「●野球と其害毒」という文字(見出し)が踊っていた。■見出しに続く冒頭の記事(リード)には、こんな内容が書かれていた(以下、要約)。「近年野球の流行盛んなるに従いて弊風百出し青年子弟を誤ること多きを以て本紙はしばしばその真相を記して父兄の参考に供するところありたり。本社が青年の前途に対する忠実なる憂慮は益々切ならざるを得ず・・・」そしてこの後、記事「新渡戸一高校長談」 へと続く。※新渡戸とは、言うまでもなく新渡戸稲造のこと。◇関連記事「1911年、「野球害毒論」論争勃発」■記事「野球と其害毒」も面白かったけど、同じ6面の最下段(7段目と8段目)には計6本の広告が掲載されていて、こちらのほうがもっと面白かった。例えば、 ・仁丹に限る、湧き返る信頼の声これぞ仁丹を飲むと スグきく自然の証明 イザイザ御服用あれ懐中良薬 仁丹・私立京北実業学校 商業部予科本科 生徒募集・痔肛門科 淋梅毒科 婦人科 朝8時より夜9時まで 診察無料 萬世橋医院 院長ドクトル 西片朝三「診察無料」で病院経営は大丈夫だったんだろうか? 「診察無料」でも「治療は有料」ということか? 100年も前のことだけど、チト気になった。今日も1クリックお願いします

2010.04.20

コメント(0)

-

敗れた立教大、今季2つの側面

■東京六大学リーグ、今日(4月18日)の結果。第1試合は、法政大対立教大2回戦が行われ、スコア5-1で法政大が勝利し勝ち点1を挙げた。立教大は先週の早稲田戦に続き4連敗。(2回戦)立 000 001 000 =1法 010 030 01X =5(立)●斎藤隼-栃原-丸山-増田健、(法)○三上朋-三嶋■今季、立教大には2つの側面がある。1つは岡部賢也(2年、立教新座高)が先発し、最後まで勝敗の行方がわからない好ゲームを展開するケース。もうひとつは岡部以外の投手が先発し大量失点につながるケース。この場合は、小刻みな継投で失点を抑えつつ(といっても1試合4~5失点の覚悟は必要)、打線に失点を上回る得点を期待するしかない状態なのだ(だが、これも難しい)。仁平昌人(4年、日大鶴ヶ丘高)を故障で欠いているため、余計に双方の差がはっきり試合結果に影響しているように見える。だから岡部で1回戦を落とした場合、その後の2回戦に向けてベンチに有効な手立てはあまりない。投手陣か打撃陣に、何かの偶然か奇跡が起きるのをひたすら待つしかない按配なのだ(立教大にとって、勝ち点奪取への道のりは果てしなく遠い・・・)。■一方、法政大は三上朋也(3年、県岐阜商高)、三嶋一輝(2年、福岡工高)のリレーで勝利。昨日完投勝利した加賀美希昇(4年、桐蔭学園高)に続き、投手陣の安定ぶりを見せつけた。ただ安打9本、四死球8個でたった5得点はいかにも寂しい。残塁は12個もあった。その原因のひとつは、今季2番に抜擢された中尾孝(3年、報徳学園高)の2度にわたる送りバントの失敗。初回は無死一塁の場面で小飛球を打ち上げ(結果は併殺に)、6回も無死一・二塁に捕邪飛でチャンスを潰してしまった。送りバントが成功していれば、あと3点ぐらいは得点可能だった。昨秋来、3番・多木裕史(2年、坂出高)の前の打順を固定できなかった法政大、今季も同様の課題があるようだ。 今日も1クリックお願いします

2010.04.18

コメント(5)

-

法政大に多木裕史あり!

■東京六大学リーグ、今日(4月17日)の結果。第2試合は法政大と立教大が対戦、法政が延長10回の攻防の末に4-2で勝利した。打のヒーローは、3打点を叩き出した多木裕史(2年、坂出高)だ。1点差を追う6回、二死二塁の場面で中前に適時打を放ち同点に追いつくと、延長10回は二死一・三塁の好機に右中間越えの二塁打を放ち、法政の勝利を決定づけた。 (1回戦)法 000 002 000 2 =4立 100 001 000 0 =2(法)○加賀美、(立)●岡部■法政のエース・加賀美希昇(4年、桐蔭学園高)もまずまずの出来だった。何度もピンチを招き、4番・岡崎啓介(3年、PL学園高)からソロ本塁打も浴びたが、立教打線を2点に封じた。(今日の加賀美の成績)10回、146球、被安打7、奪三振8、与四死球2、自責点2。そしてボクが注目したのは、加賀美と立教・大林賢哉(3年、大垣日大高)の対戦した場面。一年前(2009年)の4月19日、今日と同じカードで、大林が加賀美から代打逆転サヨナラ本塁打を放ったシーンを思い出したから。そして今日の結果は、大林の4打数0安打(2三振)で、加賀美に軍配が上がった。■一方、立教大の先発・岡部賢也(2年、立教新座高)も早稲田大1回戦同様、好投した。得点を許した6回と10回を除けば、ピンチは多くなかった。敗戦投手になったものの、真のエースへの階段を着実に一歩ずつ歩み始めたように見えた。(岡部の今日の成績)10回、142球、被安打10、奪三振9、与四死球0、自責点4。今日も1クリックお願いします

2010.04.17

コメント(0)

-

竹内大助、ノーヒットノーラン!

■慶應義塾大の竹内大助(2年、中京大中京高)が、今日(4月17日)行われた開幕試合の対東京大1回戦で、見事にノーヒットノーランを達成した。竹内は、これまで公式戦未勝利。今日の登板はまだ2度目の経験ながら、東京六大学リーグ史上22人目の大記録となった。試合終了後、竹内は惜しげもなく、ウイニングボールを今年就任したばかりの江藤省三監督に直接手渡した。初試合初勝利を飾った江藤監督は感極まったか、思わず目から涙がこぼれた。■勝利監督へのインタビュー。江藤監督は両手で大事そうにウイニングボールを包みながら話し始めた。言葉をつなぐ途中、涙が出そうになって何度も言葉が途切れた。「(涙をこらえて)いやぁ~、嬉しいですねぇ、はい・・・。ピッチャーが頑張って、打つべき人がよく打ちました。私は現役の時、東大に負けていますから東大は嫌な相手でしたから。大助(竹内)は私の高校の後輩(旧・中京商高)でもありますから・・・。ウイニングボールは大助にあげたかったんですが、私にくれるということだったので、まぁ、いいかと・・・(言葉に詰まる)」■試合は慶應義塾大がスコア7-0で東京大を降した。(1回戦)東 000 000 000 =0慶 020 012 20X =7(東)前田、(慶)竹内竹内は初回、東大打線から3連続三振を奪い、快調なスタートを見せた。そして中盤に制球に苦しむシーンもあったが持ち直し、最終回はまた3者連続三振で締めた。一方の東大打線はまるで元気がない。先週の明治大戦に続き3試合、得点0(失点28)のまま。(竹内の今日の成績)9回、106球、打者29、被安打0、奪三振13、与四死球3、自責点0。■竹内大助。東京六大学リーグ史上、ノーヒットノーランを達成した22人目の投手。過去には錚々たる顔ぶれが並んでいる。下記の( )は達成した年と対戦相手。慶應義塾大・藤田元司(昭和29年春、東京大)、立教大・杉浦忠(昭和32年秋、早稲田大)、明治大・星野仙一(昭和41年秋、立教大)、立教大・上重聡(平成12年秋、東京大)など。※尚、上重は完全試合を達成。竹内は星野さんの名前は知っていても、藤田さんや杉浦さんのことを知っているかな?今日も1クリックお願いします

2010.04.17

コメント(0)

-

飛田穂洲の唱えた「野球道」

昨日の続き。■戦前から現代まで続く「練習量重視」。その元凶は、飛田穂洲の唱えた『野球道』にあると桑田真澄さんが著書『野球を学問する』(平田竹男共著、新潮社刊)で問題視をしていたが、では飛田穂洲という人は、いったいどんな考えをもった人物だったか?■今日の記事は飛田穂洲のこと。wikipediaにはこう記されている。水戸中出身、早稲田大野球部・第5代主将。ベースボールを日本発祥の武道に通じる「野球道」と捉え、試合よりも練習に取り組む姿勢を重要視し、学生野球は教育の一環であると説き、「一球入魂」や「練習常善」(※)などの言葉を作った。※「練習常善」。試合でいかなる状況においても実力を発揮しうるために、練習では常に最善をつくすべし。過酷な猛練習の末に真の実力が備わる。また、野球技術(プレーだけでなく選手の体格・力量、トレーニング理論なども)が進化した現代においては、古い時代の精神論として軽視、ときには敵視される事が多い。■ここまで書いて、ボクは1993年頃に近鉄バファローズで起きた、鈴木啓示監督と当時エースだった野茂英雄との確執を思い出した。まるで「練習常善」の流れを汲んだかのように根性論を押し通す鈴木監督に対し、科学的なトレーニングを好んで取り入れた野茂。2人の確執のエピソードが、これもwikipediaにあった。野茂は立花龍司トレーニングコーチとのマンツーマンの指導形態で、遠投など自己流でスタミナを作っていたが、鈴木はひたすら走りこむことを要求し、野茂が「では一体何周走ればいいんですか?」と問うと、「何周とかと違う。野球選手はひたすら走るもんなんや」と根性論を押し通した。■話題を飛田に戻す。「野球道」には賛否両論がある。ボクは「野球道」という思想を一概に否定しようとは思わない。高校野球とか大学野球を観戦する時、飛田の唱えた「野球道」というフィルターを通して、試合や選手たちを見ているフシが自分にはあるから。飛田を讃えたサトウハチローさん(詩人)の詩碑「飛田穂洲先生を偲ぶ」が、水戸一高(旧・水戸中)内の飛田穂洲胸像脇にある。詩を読んでみて、ボクはあらためて飛田穂洲に興味をもった。はじめの詩 ひとつのものを つらぬくことのすばらしさ ひとつのものに 何から何まで打ちこむうつくしさ ひとつのものを 大事にそだてるやさしさ きびしさ ひとつのもの以外 ふりむかないガンコさにも われわれは笑顔と拍手をおくろう ひとつのもの ただひとつのもの ひたむきにそれと取り組んできた人 その人にわたしはいままでしたことのない おじぎをする※ほかに「まんなかの詩」「おわりの詩」がある。今日も1クリックお願いします

2010.04.16

コメント(0)

-

桑田真澄、「野球道」害毒論

■1911年(明治44年)、朝日新聞(当時、東京朝日新聞)が始めたネガティブ・キャンペーン「野球害毒論」。その趣旨は「野球というスポーツは選手の精神や肉体に害を及ぼすものであり、即刻、排除すべきスポーツである」。このキャンペーンを契機に賛否両論が噴出、時の医学者や教育者らを巻き込んだ一大論争に発展した。最近出版された桑田真澄さん(PL学園高-早大大学院)の著書『野球を学問する』(桑田真澄、平田竹男共著)は、早大大学院の卒論の一部を対談を交え紹介しているもので、その内容は先の「野球害毒論」という言葉になぞらえると、さしずめ「野球『道』害毒論」だとボクは思った。■著書『野球を学問する』の内容は以下のとおり。現在でもアマチュア野球界に根づく「練習量の重視」「絶対服従」「精神の鍛練」。これは飛田穂洲の唱えた『野球道』に基づくもので、いまだに強く受け継がれている。だが現在は多くの弊害を抱えており、桑田さんは再定義を試みる必要があると考えた。その再定義の内容。(1)「練習量の重視」 → 「練習の質の重視(サイエンス)」長い時間をかけて練習すればいいという思想に対し、桑田さんの指摘は「いや、そうではなく、学生は野球だけでなく学問や遊びももっと経験すべき」と言っている。ではどういう練習が効率的・効果的か? その答えとして「プロ野球経験者の指導が必要」。さらにそのためには「プロ・アマの人材交流が欠かせない」と言っている。 (2)「絶対服従」 → 「尊重(リスペクト)」意味のないいじめや体罰とは決別し、指導者と選手間や、さらに先輩・審判に対してもっと思いやりをもつ。(3)「精神の鍛錬」 → 「心の調和(バランス)」精神は野球だけで鍛えるものではなく、勉強からも遊びからも養うことができる。(4)「野球道」 → 「スポーツマンシップ」上記(1)~(3)の根幹をなすのは、「野球道」ではなく「スポーツマンシップ」である。■これらの結論は、桑田さん自身が現役のプロ・アマ選手たちに実施したアンケート調査の結果により導き出された。なるほど! と思うことがいくつかあったけれど、ボクにとって残念なこともあった。その1つは「プロ・アマの人材交流が欠かせない」という指摘について。桑田さんの指摘を待つまでもなく、プロ・アマの人材交流が必要なのはだれもがわかっていることなのだ。なのに、それがなぜできないかといえば、原因に「裏金」を媒介としたブローカー(タチの悪い指導者を含む)の存在がある。その実情を最も知っているのはアンケートに協力した現役の選手たち自身だから、その点についても調査・公表することで徹底的にそんな輩を排除できればよかったと思う。これまでの経緯から、この手の問題解明にプロ野球選手会が非協力的であることは明白。だからこそ桑田さんにやってほしかった。そのことが桑田さんの願う「プロ野球の未来」につながる懸け橋になるはずだったのだ。今日も1クリックお願いします

2010.04.15

コメント(0)

-

駒澤・井口拓皓が勝利投手に

■今日(4月14日)の東都大学リーグの結果、2部リーグのこと。駒澤大vs専修大2回戦、駒澤大の先発・井口拓皓(2年、市立川越高)は7回を投げ被安打3、奪三振8、自責点1のピッチングで勝利、チームに勝ち点1をもたらした。(2回戦)専 001 000 000 =1駒 310 020 02X =8(専)北野-太田-安達、(駒)井口-小倉-友滝■ボクは井口がいた当時の市立川越高のことをよく憶えている。試合をするたび次々に金星を挙げるチームで、新聞(埼玉版)を大いに賑わせていたものだった。極めつけは2008年の春季埼玉県大会。センバツで準優勝し凱旋したばかりの大塚椋司(現・新日本石油ENEOS)がいる聖望学園高に勝利、県大会を制した。その勢いで夏も制して再び甲子園か!? との予想もあったが、4回戦で意外な伏兵に敗れた。その相手は立教新座高。投手は先日、早稲田大相手に快投を見せた現・立教大の岡部賢也(2年)だった。 ■また井口の現在のチームメイトには、昨日の1回戦で3点本塁打を放った白崎浩之(2年)がいる。井口が活躍した同じ時、白崎も埼玉栄高の名ショートとして、埼玉高校球界ではつとに名を知られた選手だったが、準々決勝で浦和学院高にスコア2-3で敗退し甲子園切符を逃した。ちなみに決勝は浦和学院高と立教新座高の間で行われ、浦和学院は現・早稲田大の森大(2年)と現・東洋大の高島政信(2年)のリレーで立教新座打線を抑え優勝。甲子園出場を決めた。今日も1クリックお願いします

2010.04.14

コメント(4)

-

東浜巨KO!と乾真大、澤村拓一

■今日の東都大学リーグの結果、1部リーグのこと。第1試合は亜細亜大にとっての開幕戦(対東洋大)。開幕投手はもちろん2年生エースの東浜巨(沖縄尚学高)。だけどまったく予測できない事態が起きた。まずスコアをご覧いただきたい。(1回戦)亜 001 000 000 =1 東 603 000 000 =9(亜)●東浜-飯田-小亦、(東)○乾■なんということだ、東浜が初回だけで6点も失ってしまった・・・。昨年の防御率は春が0.82、秋は2.01だったのに、この試合の防御率はなんと20.25。実際の試合を見ていないから何とも言いようがないけれど、打撃力が昨年までと比べ低下した亜細亜。もし東浜の調子が今後も上がらなければ、「戦国東都」ゆえ、チームにいったいどんな運命が待っているのかわからない。(東浜の今日の成績)4回、107球、被安打8、与四死球5、奪三振2、自責点9。一方、勝利投手は乾真大(4年、東洋大姫路高)で今季2勝目。9回を完投して113球(4回しか投げていない東浜とあまり変わらない!)、被安打6、与四死球1、奪三振12、自責点1。奪三振数「12」、得意のスライダーで相手打者のバットは空を切ったのだろうか。 ■続く第2試合は、中央大にとっての開幕戦。先発はもちろん澤村拓一(4年、佐野日大高)。TV『すぽると』が澤村のことを特集していたけど、最速153kmの速球と140km台のキレのあるフォークで10回を完投、今季初勝利を挙げた。試合前のインタビューでは「自分がマウンドに立った時、その裏付けとなる練習量があれば絶対に迷いはない」と語っていたが、その言葉どおりマウンドに立つ表情は自信に満ち溢れていた。(澤村の今日の成績)10回、135球、被安打4、与四死球1、奪三振7、自責点1。※10回の内、8イニングは三者凡退に抑えた。今日も1クリックお願いします

2010.04.13

コメント(0)

-

見事!鬼原崇のダイビングキャッチ

■一昨日(4月10日)行われた東京六大学リーグの結果。入場式に続き行われた第1試合は東京大vs明治大戦。入場式自体がなんとなくダラダラした雰囲気で、その流れが見事なまでにこの第1試合に引き継がれているように思えた。※ボクは間違っても軍隊式に行進してほしいと願うわけじゃないけれど、ダラダラやるくらいなら最初からやらないほうがマシと考える。(一ファンとしては)試合を見に行っているのだから、さっさと試合をはじめてほしい。ま、法政大と東京大は昨秋同様、他大学よりマシな入場行進だったと思うが。■(第1試合)東 000 000 000 = 0明 170 300 03X =14(東)●前田-平泉-和田、(明)○野村-近藤-永井賢明な読者諸氏には、「ダラダラな雰囲気」がスコアを見ただけでお分りいただけると思う。■明治大の先発・野村祐輔(3年、広陵高)は相変わらず素晴らしい。「試合を作れる先発投手」というのは野村のことをいうのだろうな、つくづくそう思った。この投手が大崩れしたのをあまり見たことがない。ボクの記憶では昨年(2009年5月16日)の対早稲田1回戦、初回に4失点を喫したことぐらいか?(野村、一昨日の結果)7回、85球、被安打4、奪三振6、与四死球1、自責点0。■一方、東京大の先発・前田善博(4年、栄光学園高)は酷かった。初回から四球を連発し(4個)、まるでストライクが入らない状態。そして続く2回は被安打4、与四死球2で途中降板をしてしまった。前田の真骨頂は緩急をつけた投球術、どの試合も初回こそ安定しないが、いつの間にか相手打線を翻弄してしまうことが特徴とボクは認識している。だがこの試合には、その気配がまったくなかった。今季の東京大、前田の良し悪しだけが勝敗のカギを握っているようだ。■ただ東大、守備では信じられないファインプレーがあった。それは7回、左中間に飛んだ大飛球をセンター・鬼原崇(4年、栄光学園高)がダイビングキャッチに成功したこと。このプレーは見事だった。うたた寝していたボクは一気に目が覚めた。こういったプレーは、昨年東大のレフトを守っていた古垣弘人が何度か見せてくれたダイビングキャッチを思い出させてくれる。 今日も1クリックお願いします

2010.04.12

コメント(0)

-

大石達也、6回を好救援!

■今日(4月11日)行われた東京六大学リーグの結果。第1試合は早稲田大が立教大をスコア11-2で下し、勝ち点1を挙げた。今日の主役は早稲田・大石達也(4年、福岡大大濠高)だった。4回から登板し6イニングを投げ、89球、被安打4、奪三振7、与四死球1、自責点1で、立教打線を見事に抑えた。あまりに早い回の交代だった。最後まで大石はもつだろうか? と心配したが、そんなことは杞憂に終わった。(大石の結果)6回、89球、被安打4、奪三振7、与四死球1、自責点1。※昨日(4月10日)の試合は、まるで「スピード競争」のごとく目一杯力んで投げ、制球を乱すシーンがあったが、今日はスピードを抑え制球重視の投球を見せた。■(第1試合)早 300 000 044 =11立 001 000 001 = 2(早)福井優-○大石、(立)●斎藤隼-前田健-丸山-小室-矢部-岡部■早稲田・福井優也(4年、済美高)、立教・斎藤隼(3年、立教池袋高)の先発で始まったこの試合。立ち上がりに球威のない斎藤隼を、いきなり早稲田打線が攻め立てた。四球と2本の安打で一死満塁のチャンスを作ると、5番・杉山翔大(2年、東総工高)が右前に適時打を放つ。二死後、さらに7番・松本歩己(3年、千葉経大付高)の左前安打で走者2人が生還し、2点を追加した。■一方、早稲田の福井もピリッとしない。2回まで無失点に抑えたが3回に捕まった。9番の代打・小林和稔(3年、大垣日大高)に四球を許すと、一死後、2番・熊谷太樹(2年、東福岡高)の中前安打を浴びて、二塁走者が生還し1点を許す。なおも安打と四球で二死満塁のピンチに、6番・長谷川直史(3年、八千代松陰高)が強烈なゴロを三遊間に放つ。(すわっ、同点か?)と思ったも束の間、三塁手の松本が横っ飛び。そのゴロを好捕し(うまい!)、立教は貴重な同点機を逃した。捕手の杉山が何度も飛びあがって大喜びしていた。■そして、スコア3-1で早稲田がリードしたまま迎えた6回、早稲田は無死二・三塁のチャンスを掴む。打者は9番・大石、そして初球を叩いた打球はセンターへ。三塁走者は迷わずタッチアップ。追加点間違いなしと思われたが、立教主将・田中宗一郎の本塁への送球はストライクで走者は憤死した。(田中宗に「あっぱれ!」をあげたい)次打者も投ゴロに倒れ、早稲田に追加点なし。■まだまだ試合の結末が読めなかった8回、ついに早稲田は止めを刺した。この回から登板した立教の5番手・矢部佑歩(1年、立教新座高)が大乱調。0回2/3を投げて被安打1、与四死球4、自責点4と自滅し、完全に試合を壊してしまった。慌てて昨日(4月10日)好投した岡部賢也(2年、立教新座高)が登板したが、火のついた早稲田打線を鎮めることは不可能、結局早稲田が圧勝した。今日も1クリックお願いします

2010.04.11

コメント(0)

-

立教・岡部賢也、カンペキ投球!

■今日(4月10日)、東京六大学リーグが開幕した。第2試合の早稲田大vs立教大戦は、終始緊張感が張り詰めたナイスゲームだった。試合の主役は斎藤佑樹(4年、早稲田実)でも大石達也(4年、福岡大大濠高)でもない、立教大の先発・岡部賢也(2年、立教新座高)がその人。結局敗れはしたものの、(小粒になったとはいえ)強打の早稲田打線を7回、被安打3に抑えた。182cm、81kg、太めな身体ではあるけれど、繰り出す速球(最速146km)と確かな制球はスタンドのファンに「岡部賢也」の名を知らしめるのに十分だった。(岡部の成績)7回、121球、被安打3、奪三振7、与四死球3、自責点2。※与四死球「3」は、ぎりぎりのコースを狙った結果。「ストライク」と判定されてもおかしくない球がいくつもあった。■(1回戦)立 000 020 000 =2早 000 002 001X=3(立)岡部-小室-●斎藤隼、(早)斎藤佑-○大石早稲田・斎藤佑、立教・岡部の先発で始まったこの試合。先制したのは立教だった。4回、それまで無安打に抑えられていたが、4番・岡崎啓介(3年、PL学園高)が斎藤佑の2球続いた直球の2球目を狙い、レフトスタンドへ本塁打を放った。打った瞬間にスタンドインとわかる豪快な一発だった。続く「意外性の男」5番・大林賢哉(3年、大垣日大高)も直球を叩き中前安打で出塁すると、犠打などで三進後、斎藤佑のWP(暴投)で生還し2点目を挙げた。一方、早稲田は6回に追いつく。この回先頭の1番・渡邊侑也(3年、聖光学院高)が左前安打で出塁、2番・松永弘樹(4年、広陵高)が右前安打で無死一・三塁にチャンスを広げると、3番・土生翔平(3年、広陵高)の内野ゴロで1点。さらに岡部のボークで三塁走者が生還し、同点に追いついた。試合を決めたのは9回裏。この回先頭の4番・山田敏貴(4年、早稲田実)が、この回登板した斎藤隼(3年、立教池袋高)から中前安打を放ち出塁(代走・佐野直音)。続く5番・杉山翔大(2年、東総工高)がレフト線に二塁打で無死二・三塁に。一打サヨナラのチャンスを作る。6番、途中出場の大石の一ゴロで走者の佐野が本塁で憤死したものの(大林の守備は、思っていたより上手かった!)、7番、「松本啓二朗の弟」松本歩己(3年、千葉経大付高)の中飛が犠打となって、早稲田がサヨナラ勝ちを決めた。■立教は敗れたが、昨年まで以上に手強い印象を受けた。岡部賢也がその立役者であることは間違いない。この岡部、立教新座高時代は埼玉高校球界で(それなりに?)名を馳せた投手だった。2年前(2008年)、夏の県大会ではチームを決勝に導いた。だが浦和学院高に惜敗、惜しくも甲子園出場を逃してしまった。◇関連記事「浦和学院高、3年連続優勝」(2008.7.28) 今日も1クリックお願いします

2010.04.10

コメント(0)

-

1931年、五大学野球連盟発足

東都大学リーグ、今日(4月9日)の結果。■優勝候補どうしの対決だった東洋大vs立正大戦(第3戦)は、東洋大・乾真大(4年、東洋大姫路高)が好投し立正大を2-0で下した。この結果、東洋大は勝ち点1をゲットし幸先のいいスタートを切った。そもそも東洋大が昨秋(2009年)5位に低迷したきっかけは、2カード目に対戦した立正大に連敗したことだった。一方、立正大は東洋大に連勝したことで、一気に優勝まで駆け登ることができた。はてさて、今日の一戦の結果が今季リーグ戦にどんな影響を及ぼすか?-------------------------------------------------------------------「学生野球をめぐる歴史」。今回は「五大学野球連盟(現在の東都大学野球連盟)発足」のこと。■1931年(昭和6年)、五大学野球連盟が発足した。当時の加盟大学は、中央大、専修大、日本大、國學院大、東京農大。発足式は早大戸塚球場で開催され、第1回リーグ戦は専修大が優勝した。それは東京六大学野球連盟が発足(1925年、大正14年)してから、6年後のことだった。■実は東京六大学の発足と同時期、五大学野球連盟の前身、國學院大、専修大、日本大学、東京商科大(現・一橋大)、東洋大、宗教大(現・大正大)によって東京新大学野球連盟という組織が結成されていた経緯がある。ただ技量が低く翌年には改編。國學院大、日本大、東洋大、東京農大、上智大、東京大農学部、青山学院大、高千穂高商、早稲田大高等師範、東京高等工芸学校などの専門学校(旧制)も加えた東京新十大学野球連盟と改称したこともあったが、歩調が合わずこれも永続しなかった。■ちなみに東洋大が再加盟したのは1940年(昭和15年)。立正大は国士舘大とともに1959年(昭和34年)、2部に準加盟した。(以上、wikipediaを参考にした)※下線部「東洋大が再加盟したのは1940年(昭和15年)」には異説があるようです。かにゃさんからは「東洋大の加盟は昭和21年ではないか」と助言をいただきましたのでこの欄に記載しておきます。今日も1クリックお願いします

2010.04.09

コメント(4)

-

青学大、勝ち点1も・・・

東都大学リーグ、今日(4月8日)の結果。■昨秋(2009年)の1・2部入替戦の勝者と敗者が明暗を分けた。入替戦で勝利し1部に昇格した国士舘大は、國學院大との第3戦に敗れ勝ち点を奪うことができず。一方、入替戦で敗れ2部に転落した青山学院大は拓殖大に連勝し、勝ち点1を挙げた。■昨秋の入替戦は、実に異様な空気が包む中で行われた。「失うものは何もない」とばかりにグラウンドで猛烈な勢いを見せた国士舘大(2部優勝)。そして、戦う前から2部転落が決まっていたかのように、選手ばかりか河原井正夫監督までが俯いていた青山学院大(1部最下位)。ボクはこれまで、入替戦を数試合見てきたけれど、あんなに最初から勝負が決まっているかのような試合を見たのは初めてだった。通常、1部最下位チームにも「カラ元気」ぐらいはあるもの。だけど青山学院大には、それさえもまるでなかった。そんな不思議な思い出があるだけに、今季、ボクは青山学院大に「肩入れ」(一種の同情?・・・失礼!)して今季の東都リーグを見ている。だから、まずは勝ち点1を喜びたい。ただ今後、駒澤大、専修大、日本大など古豪との戦いが続く。本当の戦いはこれから。1部復帰への道のりはまだまだ険しい・・・のだ。今日も1クリックお願いします

2010.04.08

コメント(0)

-

青学、福島由登の好投で先勝

東都大学リーグ、今日(4月7日)の結果。■まず1部のこと。(第1試合) 国士舘大 3-0 國學院大今季1部リーグに復帰した国士舘大が初勝利。1部の勝利は95年春以来15年ぶり。國學院大・村松伸哉(4年、光星学院高)は4番手で8回から今季初登板した。結果は2回、打者10、被安打3、与四死球1、奪三振4、自責点1。今ひとつパッとしない結果だけど、奪三振「4」は復調の兆候か?※尚、第2試合は雨天中止。■そして2部のこと。(第1試合) 青山学院大 5-1 拓殖大(延長10回)青山学院大が延長の末、拓殖大に勝利した。勝利投手は福島由登(2年、大阪桐蔭高)。10回を完投し被安打3、与四死球0、奪三振9、自責点1は立派。また4番には小池翔大(4年、常総学院高)が座り、7回に今季1号の本塁打を放った。拓殖大のスタメンを見て驚いたことがある。それは打者9人の内、なんと明徳義塾高出身選手が6人も名前を連ねていたこと。明徳義塾高の馬渕史郎監督が拓殖大OBであることから、両校に太いパイプがあるのだろうか。馬渕監督の長男・烈くん(3年、明徳義塾高)も5番・サードで出場していた。※第2試合は雨天中止。今日も1クリックお願いします

2010.04.07

コメント(0)

-

青学のブルーがどう見える?

■ついに今日(4月6日)、東都大学リーグが開幕した。今日の結果は次のとおり。(第1試合) 立正大 4-3 東洋大立正大、昨秋Vの勢いそのままに今季も暴れまくるか?一方、東洋大にとってはどうしても勝ちたかった試合に違いない。エース・乾真大(4年、東洋大姫路高)で星を落としたのは痛い。だが自責点は「0」。野手のエラーが足を引っ張った模様。乾は悪くない?(第2試合) 國學院大 4-0 国士舘大昨秋の入替戦で勝利し1部に昇格した国士舘大は完封負け。安打数は國學院大と同数だっただけに悔やまれる敗戦といえる。■明日は2部リーグが開幕し、昨秋の入替戦で2部に転落した青山学院大が登場する。場所は神宮第2球場ではなく、東京農大グラウンド。う~ん、ブルー基調のユニフォームが神宮球場ではとても映えたが、東京農大のグラウンドではいったいどんな風に見えるのだろう?まずは第1戦(対拓殖大戦)の結果に注目したい。今日も1クリックお願いします

2010.04.06

コメント(0)

-

大量点差は投手だけの責任か?

■今日(4月3日)行われたセンバツ決勝は、沖縄・興南高が延長12回の末に日大三高を10-5で破り、沖縄県勢としては2年ぶりの優勝を決めた。興 000 014 000 005 =10日 021 002 000 000 = 5(興)島袋、(日)山崎-吉沢■閉会式では高野連・奥島孝康会長が講評をした。「今大会は前半(1回戦と2回戦)と後半(準々決勝以降)に大きな違いが見られた。前半は、24試合中11試合が1点差で接戦が多かった。後半は逆に大差がついた試合が多かった。原因は投手のスタミナ不足にあると思われる。夏までにしっかり走り込みをしましょう」■???ボクは自分の耳を疑った。大会後半は大量点差になる試合が多かったのは事実だが、主催者がその原因を「投手のスタミナ不足」のみに求めるのか?以前も書いたことがあるけれど、大会の日程に問題はないのだろうか。夏ほどに過密ではないものの、後半に過密になるスケジュールも大量点差の原因ではなかろうか? マシーンの高度化により「打高投低」が進む中、センバツは夏と違い、冬を越えて実戦経験が少ないまま大会が始まる特殊事情もある。飛ばないボールを使用するとか、飛距離の出にくいバットを推奨するとか、方法はないのだろうか。主催者が配慮を欠いたまま、投手だけに責任を押しつけるように見える。今日も1クリックお願いします

2010.04.03

コメント(0)

-

平林岳さん、メジャー審判へ

■平林岳さんがついにメジャーデビューを果たした。以下、スポニチより。元パ・リーグ審判員で3A審判員の平林岳氏(44)が1日、アリゾナ州メサで行われたオープン戦のカブス-ロッキーズ戦で三塁塁審としてメジャーデビューを果たした。 マイナーから経験を積んでメジャーで審判を務めた日本人は平林氏が初めてで「本当に楽しかった。目指してきたところに立てて、やってきて良かった」と語った。■平林さんがパ・リーグの審判員を辞めたのは2002年。その後渡米しルーキーリーグの審判員からスタート、昨季は3Aに日本人で初めて昇格した。今季も3Aのパシフィック・リーグに所属の予定だが、メジャーの審判の状況次第では、大リーグの公式戦で審判を務める可能性もあるらしい。まずはよかった、よかった・・・。ボクは平林さんがメジャーを目指していることを、著書『パ・リーグ審判、メジャーに挑戦す』(光文社新書)を読んで初めて知った。面白かったのは、審判という「仕事」へののめり込みよう。柏高時代に野球部員だった平林さん、3年夏に引退後は地元・我孫子市の審判連盟に所属して審判活動を始めた。そして國學院大に入学後は神宮外苑審判倶楽部に所属、神宮球場脇の軟式野球場で年間300~400試合の審判を担当するまでに。プロの審判を目指す意欲が日々高まって、多い時には一日5、6試合を担当したこともあった。年間300~400試合の試合を担当していたら、大学の授業はどうしていたのか?と思うが、その答えも同著に書いていた。「気づいた時には大学に行く時間がなくなり、3年生になる時は昼間部から夜間部に編入。偏差値的にマイナスな転部は、開校以来初めてだと大学職員を驚かせた」■平林さんのメジャー挑戦を応援したい! 今日も1クリックお願いします

2010.04.03

コメント(0)

-

日大三高、選抜38年ぶり決勝へ

■今日(4月1日)の準決勝、第一試合は日大三高vs広陵高戦が行われた。日大三高は雨脚が強まった8回裏、広陵高投手陣に9打数連続安打の猛攻を浴びせ一挙に10点を奪取、14-9で大勝した。大雨がグラウンドの土を濡らす中、ボールが滑ってエース・有原航平(3年)のコントロールが定まらない。さらに野手のミスも相次ぎ、広陵にとっては「魔の8回」になってしまった。広 200 002 1 0 4 = 9 日 201 001 010X =14(広)有原-上野-川崎、(日)山崎-熊坂-吉永-吉沢■日大三高はこの勝利で決勝進出を決めたが、センバツでは実に38年ぶりのこと。その38年前、1972年(昭和47年)のセンバツ決勝は、この日大三高と兄弟校・日大桜丘高が戦った。そして結果は「ジャンボ仲根」こと仲根正広(元・近鉄)を擁した日大桜丘高が勝利し、甲子園初出場初優勝を決めた。桜 010 100 021 =5三 000 000 000 =0(桜)仲根、(三)小曾根、待井■ボクはこの決勝戦で活躍したジャンボ仲根のことをよく憶えている。身長193cmの長身から投げおろす投球、そしてパワー溢れる打撃・・・。その仲根、同年秋のドラフトでは、近鉄バファローズから1位指名を受けて入団した。投手では”鳴かず飛ばず”だったけれど、打者に転向以降は、一定の評価を得た選手だった。今、ボクはwikipediaを調べたところ、こんなことが書かれていた。「(現役引退後)評論の実力を認められつつあった矢先の1995年8月15日、肺がん(手術後の咳払いの際、傷口から大量出血があった)のため40歳の若さで没した」そうだったのか、ボクはまるで知らなかった・・・。 今日も1クリックお願いします

2010.04.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- マラソン&ランニング&ジョギング!

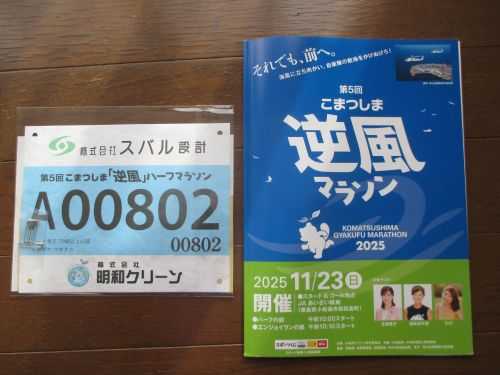

- 小松島逆風マラソンで優勝しました

- (2025-11-23 14:23:57)

-

-

-

- マラソンに挑戦

- 【リハビリラン3回目にして20km走破‼…

- (2025-09-19 18:17:33)

-

-

-

- スキーのコト、雪のコト、はなしまし…

- ★南月山に雪★

- (2025-10-29 17:07:47)

-