2015年09月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

長居植物園

長居植物園に秋の実りを探しに行ってきました。月に一度くらいは行きたいと思うも、忙しくてなかなか時間が取れません。今日は朝一番に行って、2時くらいまでは頑張ろうと思っていたけど、朝はダラダラしていて入園は11時。速足で回ってしまって足は疲れてしまい、1時半で退散しました。(>_

2015.09.30

-

自然素材工作

10月は自然素材を使った工作三昧。今年は木端がたくさんあるので、これを使った工作をしています。特にテーマは決めず、子どもたちが作りたいものを自由に数多く作ってもらい、それらに合わせて全体のテーマを決めて共同作品として展示します。先週の様子や今日の作品のかんじから、テーマは公園とかテーマパークみたいなのにしようかなと思ってます。4年生。ピンバイスを上手に使っています。すべらないようにゴム製の台を使っています。木の実専用の穴あけ台ですが、他にもいろいろ使えます。竹ひごのダボが入っていますので、見た目よりはしっかりしたつくりですよ。モニュメントのような…私も手を動かしました。花壇をイメージして子どもたちの作品の引き立て役になるかな。材料はユリノキ、ナンキンハゼ、マテバシイの殻斗。ツバキの殻とタイサンボクの実。タイサンボクはベルベットのような質感です。

2015.09.29

-

マテバシイ

近所の病院の駐車場でマテバシイの実を拾ってきました。私が住んでいる地域ではクヌギよりもやや遅めに落ちるように思います。昨年は実が痩せていて、あまりマテバシイらしくないなと思っていましたけど、今年はちゃんと弾丸の形に太っていて、大きくはないけど工作には使いやすいかなと思います。マテバシイの実は粉を吹いたように白く蝋がついています。これを磨くと艶が出て美しい明るい茶色になります。だけど、たくさん拾った実を一個一個磨くのは大変なので、私は消毒も兼ねて熱湯にくぐらせます。蝋が溶け落ちたところで引き揚げてすぐに雑巾で水気を拭きます。それで美しい茶色のマテバシイの完成。水滴が残っているところが乾くとまた白濁しますのですぐに拭き取ります。鍋は調理用のものとは別にしてくださいね。こちらは殻斗です。ユニークな形なのでこのまま工作に使ってもよいし、処理した実をボンドで貼ってリース花材にしたりします。マテバシイは渋みがないので食べられます。食糧難になったらもっと拾いにいくかも(爆)クヌギに多いゾウムシもあまりつきません。本によれば殻が硬いためだとか。産卵しても幼虫が出てこれないんでしょうね。クヌギですら、殻から出てくる途中で力つきて死んでいる幼虫を何度か見たことがあります。

2015.09.26

-

自然素材工作

ドングリが落ちる季節です。ドングリが柔らかいうちにと思い、自然素材を自由に使った工作をしてもらいました。幼児さんの作品。すすきのほうきが作りたいという子がいたので、1年前のすすきがまだ少し残っていたのでやってもらいました。お弁当の包みを巾着ではなくランチクロスを使っている子は「結ぶ」ことができます。あとはドングリにピンバイスで穴あけを体験してもらい、ペンダントを作ってみました。その他にはドングリ独楽、ロボットなど。小学生は低学年は木端に木の実をくっつけてもらい、高学年は板を使って世界感を表現してもらいました。次回も同じ課題を引き続きやります。

2015.09.25

-

クラフトワークショップ@彼岸花まつり

今日は彼岸花の咲く明日香村稲渕に近い祝戸の芝生広場で、クラフトのワークショップのスタッフでした。稲渕の棚田の彼岸花ワークショップの外観です。午前中はお客さんも少なく、工作用のドングリを拾いにいったり、見本の作品を作ったりしてのんびり過ごしました。午後になってお客さんが増えてきました。それでも交代で彼岸花を見に行く余裕あり。楽しかったです。お客さんもクラフトを心から楽しまれているようでした。感謝、感謝です。

2015.09.20

-

猫を描く

先週に引き続き、今週も猫を描きます。今日はクレパスやパステルを使って仕上げます。パステルはお値段が高いことや、脆いので強く押し付けて描きがちな子どもにはもったいないからか、教育現場ではあまり使わないですね。でも実際に使わせてみると、みんな大好きです。指で伸ばしたり強くこすったり、紙の上で色を混ぜたり、また練ゴムで消したりと失敗を考えずに自由に色を楽しめるところがいいと思います。

2015.09.18

-

ジャガイモのスタンプ

幼児さんクラスです。ジャガイモのスタンプを自分で作り、それを絵の中に表現してもらいました。彫刻刀ですが、ジャガイモが柔らかいのでそんなに力は要りません。ですがマンツーマンで付きっきりになります。「彫る」ということが大変面白いらしく、絵はほったかしでいくつもスタンプを作っていました。それからスタンプ台も作ります。緩衝材に使われている薄いスポンジに絵具を浸み込ませます。この作業も楽しかったみたい。完成です。小学生が描いている猫の絵を見て、自分も描きたいと思ったようです。この子は手でスタンプするのが大好きなので、ジャガイモのスタンプは少な目ですが、別の紙にはいっぱいジャガイモのスタンプ押してます。別々にやりたかったみたいです。家でも続きをやりたいということで、ジャガイモのスタンプとスタンプ台はお持ち帰りとなりました。

2015.09.18

-

猫を描く

猫の絵、二週目です。仕上げていきます。背景が決まってない子は猫がどんなところにいるのか、想像できるように言ってます。絵が仕上がったら、来週の課題で使う素材を出して、何が作れるか一緒に考えてもらいました。遊んでますね♪

2015.09.15

-

ドングリ拾いと保存の仕方

教室用とイベント用のドングリを拾いに行きました。いつも自転車で行く範囲内でも結構クヌギはありますが、その中でも大きな実をいっぱいつける木を狙って行きます。持ち帰ったら水洗いして乾燥させます。水洗いのときに浮いたものは取り除いておきます。(虫が食べて空洞がある)冷凍庫で保存します。使う前には自然解凍し、天日干しします。生のドングリは生き物。袋などに入れたまま放置すると、芽は出るわ、虫は湧くわ、カビは生えるわ…大変なことになります。なので、煮沸消毒すると虫は出なくなります。だけど、水が中に入ってしまい殻の裏側でカビが生えやすくなります。またドングリ自体が死んでしまうので、実の縮み(乾燥)が生のものよりも早いように思います。縮まないように保存するために冷凍するのなら、最初から冷凍した方が手間がかからないです。冷凍庫の他の食材と一緒にするのは抵抗がある方にはおすすめできませんけどね。煮沸消毒又は冷凍したドングリは風通しのよいところに置いておくか、防虫防カビ剤と一緒に密閉容器で保存するのがよいです。ドングリ工作の季節が終わって、1年保存する場合はこのやり方で管理してます。ボランティアで活動してる里山クラブでは何も処理しません。虫が出るなら出るままに~ってかんじで、ワイルドです。穴の開いたドングリはそれ自体また味のある素材です。穴を利用して顔を描いても面白いですよ。

2015.09.14

-

猫を描く

今週の小学生クラスは猫を描いています。来週も引き続きやります。今日は疲れました。眠いので文章の入力ミス連発。。。

2015.09.11

-

玉つきあそび

新聞紙と紙管とゴムひもを使った玉つきを作りました。幼児さんたちノコギリに反応。自分で切りたい!って。だけど危ないので一緒にのこぎりを持って切りました。今日は機能と装飾を兼ねたカラーのビニールテープを使いました。できたら遊びます。こどもってゲームのルールを決めるのが得意。必要なものをどんどん自分で作っていく…

2015.09.11

-

藤の蔓でリース作り

近所の空き地に生えている樹木が剪定されたので、何か落ちてないかなと見に行ったら、藤の蔓がいくらか落ちていましたので、拾ってきました。ミニリースが20個できました。古墳のお濠の縁に生えている大きなクサギも実を付けていたので、下の方のを少し採ってきました。乾燥させます。10月のイベントの準備です。

2015.09.10

-

牛乳パックで手漉きハガキ

里山クラブの定例会。今日は手漉きによるハガキづくりを体験しました。だけどカメラを持っていくのを忘れてしまいました。細かな手順やノウハウは写真で残しておかないと忘れてしまうので、すごく後悔しています。そんなものネットで調べたらいいやん、って言う人いますけど、そんな甘いもんじゃありません。やってみて手こずったところや、ちょっとした工夫、コツなどは体験しないとわからないです。お菓子などその最たるものです。レシピ本はたくさんあるけど、一番大切な事はそんな本には載ってないですからね。ということで、作ったものだけアップします。基本材料は牛乳パック、洗濯のり(PVA)です。そこにいろんなものを漉き込んでみました。毛糸の繊維ピラミッドアジサイピーマンの種エノコログサ(小さいもの)楽しかったです。アトリエ教室でもいつかやってみたいですけど、道具をいろいろと用意しなくちゃいけない。地道な作業も結構あるので、子ども向けには今から研究します。水を使うので夏向けの教材かな。

2015.09.09

-

猫を描く

今週、来週と猫を描いてもらいます。本物の猫をじっくり観察できるといいんですが、生憎猫を飼っていませんので、猫の写真がいっぱい載ってる本を最初30分くらい鑑賞してもらいました。好きなポーズ、表情、毛色などをチェックしてもらい、アイデアスケッチを描いてもらいました。児童画ではあまりエスキースはやりませんが、今日は4年生以上の高学年だけでしたのでこういうやり方もいいかなと思います。ある程度描きたい雰囲気を掴んだら、四切りの画用紙に写してもらいました。頭と尻の位置を大まかに円で描いてから細かいところを描くように指導してます。骨格を意識して描いてほしいです。輪郭は墨汁と割り箸で。割り箸の先は事前に好きな形状に小刀で削ってもらいました。今日はここまで。

2015.09.08

-

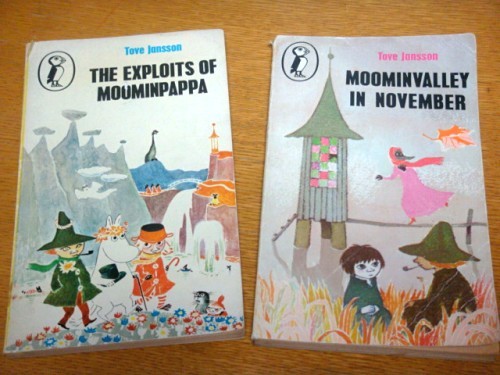

トーベ・ヤンソン展

あべのハルカス美術館で開催中のムーミン展に行ってきました。生誕100周年 トーベ・ヤンソン展 ~ムーミンと生きる~ 小学生の頃、アニメの「ムーミン」は必ず観てました。友だちは「サインはV」とか見てる子が多かったけど、私は絶対ムーミンでした。「ムーミン」は原作者のトーベ・ヤンソンからクレームがついて、途中から制作会社が虫プロダクションに変わりました。父が手塚治虫ファンだったので、そのエピソードをよく覚えています。虫プロの制作になってからの「ムーミン」はより幻想的な感じになって、原作に近くなったのかなと父と話したりしていました。丁度その頃に、クリスマスなどに父が原作の翻訳本をよく買ってくれました。ハードカバーの立派な本でしたけど、嵩張るので大人になってから処分してしまいました。中学生になってから、英語で読んでみようと思って買ったのがこれです。こちらはコンパクトなので図らずも書棚に残っていました。ムーミンの本の魅力はやっぱり挿絵ですよね。その挿絵の図案を真似て作ったろうけつ染めのハンカチです。中学校の家庭科の課題でした。今話題のパクリですね。(>_

2015.09.04

-

手作りドールファニチャー用ドール

人形も作りましたよ。誰でも簡単にできるように、材木の穴あけも⒉箇所のみ。色を塗ったり、布を貼ったりと自分で工夫できる余地も残しました。材料は木端、麻ひも(三つ編みに)、クヌギの実。くっつけるための木工用ボンドとダボ用爪楊枝。加工道具はピンバイスと剪定鋏。髪型で悩んでしまった。。。長めの髪にして自分でカットしたり、編んでもらうのがいいかもしれません。小学校の作品展に行ってきました。全体の児童数が増えている学校なので、今年は1人あたりの出品数が決められているらしく、例年より作品が少なく感じました。自分でアトリエ教室をやって子どもたちの作る様子を日常的に見るようになってから、夏休みの工作がいかにお家の人が関わっているか見えるようになってきました。ほとんどの作品が何等かの形でサポートされていることでしょう。直接作品作りを手伝う方、ご自分の趣味を一緒に楽しまれる方、夏休みの工作イベントに連れていってあげたり、旅行先でもの作りを家族で楽しまれたりとさまざまです。自分が子育てをしていたときは、本人が自分でやるべきと決めつけていました。今は少し違います。一つのものを作るために一緒にもの作りを楽しんだり、悩んだり、手を動かすこと自体が大切なんだなと思うようになりました。アトリエ教室や地域活動で関わった作品も何点かありました。それらを学校の宿題として提出されているのを見ると嬉しくなりました。「こないだ描いたザリガニ出したら作品展に出すことなったよ~」って駆け寄ってきてくれた子もいました。先生に選ばれるということは、子どもにとっては大変な喜びだと思います。本当にやってよかったです。

2015.09.02

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【2025年11月】お買い物マラソ…

- (2025-11-15 11:01:26)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 94歳の大村崑、人生初の骨折「こんな…

- (2025-11-15 20:00:04)

-