全872件 (872件中 1-50件目)

-

リニア中央新幹線(超電導リニア)走行原理と将来

リニア(超電導リニア)の走行は、磁石の引き合う力と反発する力を巧みに利用しています。1.磁石の反発と吸引磁石の基本ルール磁石にはN極とS極があります。異なる極(N極とS極)同士は引きつけ合います。同じ極(N極同士、S極同士)同士は反発し合います。リニア車両の底部や側面に設置された磁石と、線路にあたる「ガイドウェイ」の壁に埋め込まれた磁石が相互に作用します。反発する力: 前方に位置するガイドウェイの磁石が、車両の磁石と同じ極になるように制御され、車両を押し出すように反発します。引き合う力: 後方に位置するガイドウェイの磁石が、車両の磁石と異なる極になるように制御され、車両を引きつけるように作用します。これらの「押す力」と「引く力」の連続的な発生により、車両は前へ前へと加速し、進んでいくのです。2.超電導と強力な磁力の仕組み(リニアの心臓部を担う3つのコイル)超電導と強力な磁力の仕組みリニアが時速500kmを超える速度と、車体を浮上させる強力な磁力を生み出す鍵は、「電磁石」と「超電導磁石」にあります。電磁石とは、コイル(電線を何重にも巻いたもの)に電流を流すことで、その周囲に磁力(N極とS極)を発生させる装置です。電流の向きを変えるだけで、N極とS極の向きを簡単に変えられる強力な磁力体です。 リニアの心臓部を担う3つのコイルリニアのシステムには、以下の3つの電磁石・コイルが使用されています。 リニアが進む仕組み:ガイドウェイの壁には「推進コイル」が設置されており、流す電流を切り替えることでN極とS極の磁界を交互に発生させます。一方、車両の「超電導磁石」もN極とS極が交互に配置されています。推進コイルと超電導磁石の間で、磁石の引き合う力と反発する力が交互に発生し、車両が推進力を得て前進します。使われている超電導磁石は-253℃で超電導状態になります。従来は-269℃で液体ヘリウムに浸すことが必要でした。-253℃は冷凍機でコイルを冷やせは超電導状態を維持できます。リニアが浮く仕組み(浮上走行):ガイドウェイには、走行用の推進コイルのほかに、「浮上・案内コイル」が8の字を描くように設置されています(通常時は電流は流れていません)。時速約150kmを超え、車両の超電導磁石が高速で通過すると、電磁誘導によりこの浮上・案内コイルに電流が流れ、コイル自体が電磁石となります。このとき、8の字の下のコイルは車両を押し上げる力、上のコイルは車両を引き上げる力が働き、車両がガイドウェイから浮き上がります。(リニア見学センターパンフから)リニアが曲がる・中央に戻る仕組み(案内走行):浮上・案内コイルは、車体が中央から左右どちらかにずれた場合、自動的に修正する力を発生させます。車体から遠ざかった側のコイルには、車体を引き戻す力が働きます。車体から近づいた側のコイルには、車体を反発させる力が働きます。この仕組みにより、カーブ走行時や横風を受けた際でも、車両は常にガイドウェイの中央を維持しながら走行します。3.路線図と将来リニア中央新幹線は、日本の経済・社会を大きく変えるポテンシャルを持っています。 路線ルートと開業予定:リニア中央新幹線は、東京都の品川駅から大阪市までの約438kmを結ぶ計画です。経由地: 甲府市付近、赤石山脈(南アルプス)中南部、名古屋市付近。開業予定: まずは2027年に東京(品川)〜名古屋間の開業が予定されています。(リニア見学センターパンフから)驚異的な時間短縮効果:区間現在(特急あずさ)リニア開業後(山梨県駅)時間短縮東京から甲府市まで約90分がリニアでは約25分となり約65分短縮されます。名古屋や大阪へも無理なく日帰りで移動可能となり、経済活動や人々の交流が飛躍的に活発化することが期待されています。(リニア見学センターパンフから)リニアの歴史:研究から開業計画へ東京~大阪間を1時間で結ぶ超高速鉄道を目指し、1962年にリニアモーターカーの研究がスタートしました。1962年: リニアモーターカーの研究がスタート。1972年: 実験車「ML100」が初めて浮上走行に成功。1979年: 宮崎実験線にて、無人走行で当時の世界最高速度517km/hを記録。1997年: 山梨リニア実験線の走行試験がスタート。2003年: 人を乗せた走行で世界最高速度581km/hを記録。2011年: 国土交通大臣が、リニア中央新幹線の整備計画を決定。2013年: 新型車両「L0(エル・ゼロ)系」による走行試験が再開。2027年頃: 東京(品川駅)〜名古屋(名古屋駅)間で開業予定。山梨県立リニア見学センターに行きました→2025/11/17ブログ

2025.11.18

コメント(0)

-

山梨県立リニア見学センターに行きました

山梨県立リニア見学センターは時速500Kmで走る超電導リニアを間近で見られる施設です。1から3階まで3か所のテラスから走行の様子を見学できます。2日テラスは屋外から見学できます(上の写真は手前で停車したところを撮影)。走行は30分くらいおきに様々な速度で42.8Kmのガイドウエイを上り下りしています。テラスにはいくつかのモニタがあり、今どこを走行しているかを表示されるほか、係員が「あと5分で通過しますよ」と放送してくれます。400Km/hの走行のときはカメラが追い付かないくらいの速度で目前を通過していきました。1階はリニア試験車両(MLX01-2型、1995-2011年まで走行)実物と客席展示、60年に渡るリニア開発の歴史展示があります。(先頭車両)(内部、座席と窓:現在の新幹線と似ている)2階はリニア新幹線の動作原理を小学生でもわかるように展示してありました。また、車体を構成するパーツの実物展示もありました。(車体下に収納されている支持車輪215/80R23、200km/hくらいで浮上するときに収納されます)(小さい案内車輪も収納されており、ガイドウエイに沿って走るためのものです)(高温超電導磁石、車体内に収納)その他、小さなリニア車体があり乗って体験できます。3階は映像シアターと山梨を走るリニアのジオラマがあります。映像シアターでは時速500㎞/hでの走行を体感できる映像が流れています。山梨県立リニア見学センターは都留市にあり、料金およびアクセスは下の写真です(パンフより)走行・浮上の原理については次回のブログで

2025.11.17

コメント(0)

-

今日10/23はモル(mol)の日

10月23日の午前6:02から午後6:02の間に祝われる非公式の祝日です。米国式の表記では6:02 10/23となり、主として北米の化学者たちが、10月23日の午前6時02分から午後6時02分までを、物質量の単位である「モル」を記念する日としています。あわせて、日本化学工業協会・日本化学会・化学工学会・新化学技術推進協会の4団体が2013年(平成25年)に10/23を「化学の日」制定しました。この日を含む月~日曜日を「化学週間」として、小学生から一般の人までを対象とした化学実験の教室や講演会、研究発表会、フォーラムなど様々なイベントが開催されています。日本科学未来館では20日(月)~26日(日)に(以下のリンクで)化学の日関連イベント「だから化学はおもしろい」日本化学会では、関連イベント情報を網羅して紹介しています(以下のリンクで)。【お知らせ】10月23日は「化学の日」!~化学の日関連イベント情報~さて、このアボガドロ定数ですが高校化学が苦手な方もこの顔を覚えてらっしゃるかと…アボガドロは、イタリアの物理学者・化学者で、化学の分野では特に「アボガドロの法則」1811年発見、がこの定数名のもとになっている重要な法則です。アボガドロの法則は「同じ温度・圧力の気体は、同じ体積中に同数の分子を含む」というものです。そして1909年、フランスの物理学者であるジャン・ペランがいくつかの異なる方法でアボガドロ定数を決定しました。彼はアボガドロにちなんで定数の名前を付けることを提案しました。アボガドロ定数は歴史的には分子量1の分子1グラム分の物質量を想定したものです。ただし質量欠損の効果があるため、分子量が2倍大きくても質量が2倍に増えるわけではないので、アボガドロ定数は2019年まで炭素12を基準とし、12gの炭素12に含まれる原子の数として定義されていました。2019年のSIの改定で物質量のSI単位系とした以降、1モル(mol)には6.02214076×10^23個の要素粒子が含まれるとしました(6.02214076×10^23 mol−1と定義)。モルはここからきています。1ダースが12個であるように、Ⅰmolは6.02×10の23乗個となります。6020000000000000000000000000000000個というとんでもない数になります。

2025.10.23

コメント(0)

-

結晶模型をつりました;在庫がほぼなくなり…

注文がありまして、模型を作りました。在庫分を合わせて送ります。在庫が少なくなり、今後はほぼパーツ集めから始めます。注文後、2・3週はかかります。

2025.10.13

コメント(0)

-

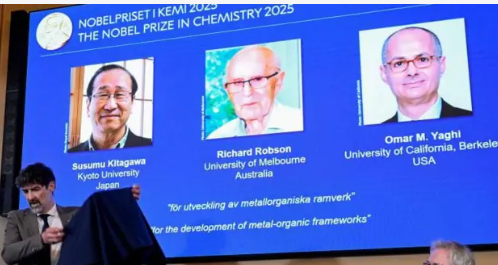

2025年ノーベル化学賞;北川進氏他2名

2025年10月6日ノーベル賞医学生理学賞で坂口志文氏他2氏が受賞したのに続き、10月8日に発表されたノーベル化学賞は京都大学の北川進特別教授(74)と、リチャード・ロブソン教授(メルボルン大学)、オマー・ヤギー教授(カリフォルニア大学バークレー校)の3氏が受賞しました。(REUTERSから引用)受賞理由は、「金属有機構造体(MOF: Metal-Organic Frameworks)の開発」です。MOFは、金属イオンと有機分子が結合してできた、極めて微細な孔(あな)を無数に持つ多孔性材料で、天然ガスや二酸化炭素などの気体を貯蔵したり分離したりするのに役立つ新しい材料として、環境やエネルギー問題の解決への応用が期待されています。<吸着する>この研究で、狙った分子を大量に吸着する道が開かれました。「(物理的)吸着」はたくさんの小さな穴が開いた固体に気体分子がくっつく現象です。冷蔵庫の脱臭剤に使われている活性炭は匂いの分子(気体)を表面に吸着し、離さないので脱臭剤としての役目をします。小さな穴の表面に分子が弱い引力(分子間力)でくっつきます。さらに、分子の運動で穴の迷路に潜り込んでしまい出られなくなる。冷蔵庫の脱臭ばかりでなく水質浄化にも使われます。この他に、シリカゲル(水の吸着)、ゼオライトなどがあります。<狙った分子を吸着する>ゼオライトという吸着剤があります。特徴的な結晶構造を持ち、細孔の大きさが特定の分子を吸着します。合成ゼオライトは細孔の大きさが0.3nm、0.4nm、0.5nm(10-9m)の分子を吸着できるといった特性を持っています。これにより、狙ったサイズの分子を吸着できるようになりました。<もっと精密に狙った分子を大量に吸着する>金属有機構造体(MOF: Metal-Organic Frameworks)は細穴の大きさを精密にデザインできます。内部に非常に多くの空間(孔)があり、その表面積はテニスコート一面分にも達すると言われるほど広大です。これにより、大量のガス分子などを吸着・貯蔵できます。1グラムのMOFで、表面積が数千平方メートルに及ぶものもあります。北川進教授は水素や二酸化炭素を吸収・放出できるMOFを作り、「呼吸する固体」と呼ばれています。ヤギー教授はこの細孔の大きさを自由にデザインできるようにしました。使用する金属イオンや有機配位子の種類を組み合わせることで、孔の大きさ、形状、表面の化学的性質を自在に設計・調整できます。これにより、特定の分子だけを選んで吸着・分離するといった「分子ふるい」のような機能を持たせることが可能です。<それって何の役に立つの?>エネルギー問題:水素、メタン(天然ガス)の効率的な貯蔵や燃料電池の触媒環境問題:二酸化炭素 (CO2 ) の分離・回収、有害ガスの除去、水の浄化(重金属や有機汚染物質の除去)医療・化学:特定の薬物を必要な場所に届ける(ドラッグデリバリーシステム)、高効率な化学反応の触媒<金属有機構造体(MOF)ってどんなもの?>(Gemini)上の図はMOFの基本的な構造です。図中の大きな灰色の球は金属クラスター(Metal Cluster / 金属イオン)でフレームワークの角を形成します。青い棒で示されているのは有機配位子(Organic Linker)金属クラスター同士を結合する梁として機能します。規則的な網目構造の内部には、細孔が(図の赤い球や緑の球がある空間)が形成されます。この細孔のサイズや形状は、金属クラスターや有機配位子の種類によって自在に設計できます。図中の赤い球や小さな緑の球は、この空隙に取り込まれた分子(ガス分子、溶媒分子など)を表現しています。MOFの機能は、この空隙でゲスト分子を吸着、分離、貯蔵、または触媒作用によって変換することです。今年は2人目の日本人受賞です。これまでに9名の日本人受賞者がいます。

2025.10.09

コメント(0)

-

2025年ノーベル医学生理賞;坂口志文氏他2名

2025年のノーベル生理学・医学賞は、大阪大学特任教授の坂口志文(さかぐち しもん)氏ら他2名に授与されることが発表されました。坂口 志文 氏(さかぐち しもん):大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授メアリー・E・ブランコウ 氏 (Mary E. Brunkow):米システム生物学研究所フレッド・ラムズデル 氏 (Fred Ramsdell):米ソノマ・バイオセラピューティクス社【授賞理由】「制御性T細胞(Treg細胞)」の発見と、それによる「末梢免疫寛容(まっしょうめんえきかんよう)に関する発見」が評価されました。【制御性T細胞(Treg細胞)について】免疫システムにおいて、免疫の過剰な働き(暴走)にブレーキをかける役割を持つ細胞です。この細胞の発見により、免疫系が自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患(関節リウマチなど)やアレルギー、がん治療、臓器移植など、幅広い分野での新しい治療法開発への道が開かれました。【抹消免疫寛容について】「免疫寛容」とは、自分の体を異物として攻撃しないようにする、免疫システムのブレーキ機構のことです。もしこのブレーキがなければ、免疫細胞は健康な細胞や組織を攻撃し始め、自己免疫疾患(関節リウマチ、I型糖尿病、多発性硬化症など)を引き起こしてしまいます。この免疫寛容には、大きく分けて二つの種類があります。中枢免疫寛容: 免疫細胞が胸腺(きょうせん)という器官で成熟する初期段階で、自分の組織を攻撃する恐れのある細胞を排除する仕組み。末梢免疫寛容: 中枢でのチェックをすり抜け、体全体(末梢)に出てしまった免疫細胞が、実際に攻撃を始める前に防ぐための最後の防御システム。このシステムを担う細胞が「制御性T細胞(Treg細胞)」です。坂口氏の発見は「免疫学最後の大発見」とも評されています。発表は2025年10月6日(日本時間)に行われました。授賞式は例年通り、12月10日(アルフレッド・ノーベルの命日)にスウェーデンのストックホルムで行われる予定です。これで日本人受賞者は6人となりました。誇らしいです。

2025.10.07

コメント(0)

-

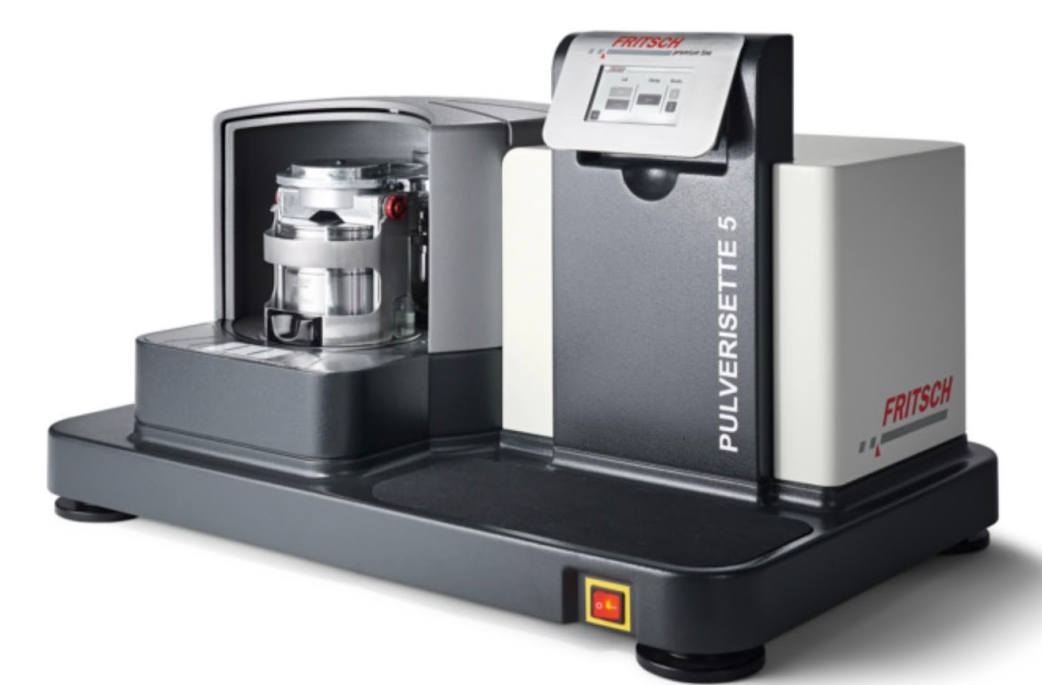

メカノケミカル法で水素H2産生;常温・低圧・高効率(広島大学)

グリーンで低エネルギーなCO2を排出しない水素製造法が求められています。電気分解・メタンからの製造・光触媒とは異なる画期的な水素生成法について広島大学【研究成果】世界初、水素の高効率製造法!高温・巨大施設での製法が、室温・実験室でも可能に報じられました(2025/1/17)おおざっぱにこの方法を説明するとボールミルという固体を粉砕する装置を使います上図の装置はFritsch社、この実験に使われたかわかりませんが、十分な機能は有しています。W82XD52XH48cm、容器容量は500mLまでです。写真左側の円筒形容器にタングステンカーバイド球とチタン粉末と水を入れます。容器は自転しながら、台座は反対方向に回転します。で、ガシャン・ガシャンと回転させると、水が分解されて水素が発生します。この方法のすぐれた点は①室温付近(30-38℃)、低圧で合成できることこれまで水を分解するために高温(600~2000℃)、高圧での反応が必要とされてきたが、この方法は反応温度は室温でスタート後、摩擦熱で38℃まで上がります。②小型装置(50cm程)でも可能これまでの広大な敷地(数100メートル四方)を必要としてきたが、50cmほどの小さな装置で製造できます。③海水からも高効率に水素を製造できる④オンサイト(必要な場所)、オンデマンド(必要な時)での水素製造①-③の特性のため実験室や水素が必要な場所で生産できるので水素運搬が不要になる(1)どのような方法か見ていきましょう。ボールミルに水、金属粉末 (Al、Ti、Zn、Fe、Mn、Sn) を入れ、下図(広島大学の同サイトから)のように自転と回転を同時に行います。特にTiを用いると、水素製造の収率は1,600%に及んだ。これは化学反応式(Tiと水の酸化還元反応)から想定される量の16倍となる大過剰の水素が生成しました。チタンが酸化される過程で水素H2が水から生成します。ミルのタングステンカーバイドまたはステンレス球によりTiO2がTi2O3に還元し、それがさらに水から水素を生成し、これが繰り返されます。(2)容器内の温度と圧力変化上図、容器内の(a)温度の時間変化、(b)圧力の時間変化、(c)生成した水素量の時間変化を示しています。生成速度が圧倒的なチタンTiの温度変化は38℃でした。(3)局所的に超臨界水ができている 水は高温・高圧の臨界点(374 ℃以上、22.1 MPa(218気圧))を超えると超臨界水になります。ボールの衝突の瞬間に水は超臨界に達します。(下図、相図) 超臨界水は非常に活性が高く(強い酸化剤)、ステンレスさえ一瞬で酸化されるほどです。超臨界水は物質を激しく酸化し、自分自身は容易に還元され、水素を生成します。上右図dはボールミルの回転数による水素生成速度です。一分間700回転でかなり高くなります(さらなる回転数は不明)。それほど高くない回転数です。水素生成に投入するエネルギーは電気分解やその他の分解法よりかなり低くなることが期待できます。(4)海水や雨水、河川水でも材料になる上の図はろ過した海水(青)と蒸留水(赤)の水素生成の比較です。小型でエネルギー消費も少なく、酸素も発生しない。原料の水も多少汚れていても利用できる。場所を選ばない、水素発生設備として期待できそうです。原論文Room-temperature thermochemical water splitting: efficient mechanocatalytic hydrogen production著者名:Takuya Yamamoto,1 Sho Ashida,2 Nanami Inubuse,1 Shintaro Shimizu,2 Yui Miura,2 Tomoya Mizutani,2 Ken-ichi Saitow*,1,2,31. 広島大学大学院 理学研究科 化学専攻2. 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 化学プログラム3. 広島大学 自然科学研究支援開発センター 研究開発部門(物質科学部)掲載雑誌: Journal of Materials Chemistry A, 2024, 12, 30906-30918昨年、水素エネルギーの社会・産業への利用と開発の現状について、8回にわたり解説してきました。以下のリンクからたどることができます。ご覧ください。水素H2エネルギー⑧水素の貯蔵→2024/2/20ブログ

2025.09.30

コメント(0)

-

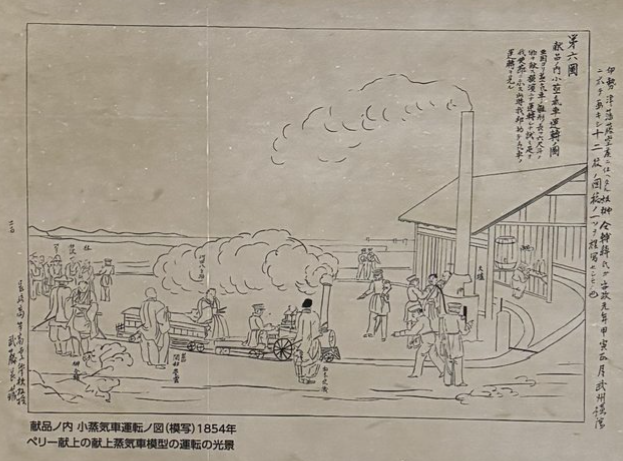

ペリーが持ってきた機関車;鉄道博物館 大宮

854年(嘉永7年)の再来航の際、ペリー(Matthew Perry)はアメリカ大統領からの献上品の一つとして、この模型を幕府に贈りました。この年、日米和親条約を結んでいます。この模型は、実物の4分の1ほどの大きさで、線路や客車もセットになっており、実際に石炭を焚いて蒸気を上げて走ることができました。横浜(現在の横浜開港資料館のあたり)で、長さ約100メートルの線路を敷いて試運転が行われ、集まった多くの日本人がその様子を見てたいそう驚いたと伝えられています。この模型は、当時の日本の技術者や役人たちに大きな衝撃を与え、その後の日本の鉄道導入のきっかけの一つになったと言われています。ペリーはこの他に、モールス式電信機を持ち込み、そのデモンストレーションを行いました。交渉地の応接所と約1キロ離れた場所に電信機を設置し、電線を張り巡らせて通信実験を行いました。武器類: ピストルやライフル銃など。光学機器: 望遠鏡、カメラなど。時計: 柱時計など。これらの技術や品々は、日本の人々に西洋の進んだ文明と技術の力を見せつけました。開国後の日本の近代化を加速させる大きな契機となりました。とりわけ、明治政府のあせりにも似た強権的な富国強兵策を進める原動力になったことでしょう。鉄道の黎明;鉄道博物館 大宮 →2025/9/5ブログこれまで日本の鉄道の歴史を概観しましたが、年表で整理してみましょう。1854年 蒸気機関車の模型来日 ペリーが日本に献上。この模型が日本の鉄道導入のきっかけとなる。1872年 新橋~横浜間開通 日本初の鉄道が開業。イギリスの技術を導入し、新橋(汐留)~横浜(桜木町)間に建設。1880年 手宮~札幌間開通 北海道で初の鉄道が開業。アメリカの技術者・クロフォードが指導。1881年 日本初の私設鉄道会社設立 日本鉄道会社が設立。1889年 東海道本線全通 新橋から神戸までが鉄道で結ばれ、日本の主要都市が繋がる。1895年 京都電気鉄道開業 日本初の電気鉄道(路面電車)が開業。1906年 鉄道国有法公布 主要な私鉄を政府が買収。国有鉄道網が確立する。1925年 山手線環状運転開始 東京の主要駅を結ぶ環状運転が開始。1927年 日本初の地下鉄開通 東京地下鉄道(上野~浅草間)が開業。1964年 東海道新幹線開通 世界初の高速鉄道が開業。東京~新大阪間を結び、日本の経済発展を支える。

2025.09.06

コメント(0)

-

鉄道の黎明;鉄道博物館 大宮

JR大宮駅よりニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩すぐに「鉄道博物館」があります。入館してすぐ、「1号機関車」の展示があります。この機関車は日本最初の鉄道を走った、国指定重要文化財です。日本の鉄道黎明期を鉄道博物館の展示からピックアップして整理してみようと思います。日本最初の鉄道1872年10月 14日(太陽暦)、新橋と横浜を結ぶ日本最初の鉄道が開業しました。当時、日本では蒸気機関車を製造することはできず、イギリスから10両の蒸気機関車を輸入しました。製造は1871年(明治4年)最初の機関車だったので「1号機関車」と名がついています。後方に連結した客車も輸入しました。これは復元模型です。全長5.4m、定員は30人です。上の写真は開業当初の新橋駅です。新橋-横浜間の鉄路路線: 新橋停車場(現在の汐留)- 横浜停車場(現在の桜木町駅)距離: 約29km所要時間: 約53分(それまで馬車で4時間)この時、線路は田町駅手前からほぼ海上を埋め立てられて作られています。当時のレールの展示もありました(下の写真)。左は0キロポスト(復元)時計の問題鉄道開業にに伴って、歴と計時を正確にしないと汽車の運航に支障が出ます。そこで、鉄道開業と同じ1872年に太陽暦と定時法が採用されました。1872年12月3日をもって、その日を1873年1月1日としました。明治維新が1868年。その後、4年余りで鉄道を開業した明治政府と技術者たちに敬意を払います。この時点では、鉄道の機関車、客車、レールをはじめあらゆる資材を輸入にしています。1901年(明治29年)に八幡製鉄所を開設し、車両やレールなどの国産化を目指した動きが始まります。1906年には現在の主要幹線がほぼ完成しています。

2025.09.05

コメント(0)

-

明石海峡大橋;アンカレイジ35万t、ケーブル30万km…

明石海峡大橋見学の記事明石海峡大橋;インフラとして淡路島が大きく改善…どんな?→2025/8/28ブログ明石海峡大橋「200年以上の維持管理を目指します!」→2025/8/26ブログ明石海峡大橋;阪神淡路大震災に耐える →2025/8/27ブログ今回の記事は世界2位の最大支間長1991mを誇る明石海峡大橋の技術の触れていきたいと思います。ケーブル上の写真は淡路島に伸びるケーブルを主塔頂部(300m)から撮ったものです。ケーブルは全長4.07km、50,500tですが、このケーブルは直径5.23mmの高強度亜鉛メッキ鋼線を127本束にして、それを260本さらに集め、ワイヤーを密に巻き付け、さらに、ラバーテープで覆い塗装して作られています。完成後、乾燥空気をケーブル内に送って錆を防いでいます。この直径5.23mmのケーブルは合計30万kmにもなります。地球7周半にもなります。アンカレイジ主塔にかけたケーブルを両側から引っ張って止めるのがアンカレイジです。神戸側のアンカレイジが次の写真です。神戸側・淡路側それぞれ35万トンあり、1基でコンクリート14万m3、重量は35万トンです。主塔水深60mの海底地番にすえたケーソン上に300mの高さの主塔が据え付けられています。風による曲げ振動や、ねじれ振動を抑えるため風洞実験により構造を決めています。(風洞実験で使われた橋の模型:橋の科学館)また、主塔内部には振り子型制振装置が設置してあり、これも役立っているようです。阪神淡路大震災のとき橋が無傷だったのもこの制振装置のおかげだと思います。訪問でたくさん勉強させていただいた「橋の科学館」入り口です。「橋の科学館」はJR鳴子駅から徒歩10分のところにあります。主塔に上がるためのオリエンテーションもここで行われました。

2025.08.30

コメント(0)

-

明石海峡大橋;インフラとして淡路島が大きく改善…どんな?

明石海峡大橋は、淡路島に交通インフラだけでなく、生活インフラも提供しました。橋の道路部分の下には水道管や電力線、通信ケーブルが整備されています。(写真は明石側からつながる上水管2本)交通インフラの向上:これまでフェリーに頼っていた本州との交通が、自動車で手軽に行き来できるようになりました。これにより、観光客の増加や、淡路島産の農産物や水産物の流通が活発になり、徳島産ナスや淡路島の玉ねぎが市場でのシエアを拡大しています。水の安定供給: 温暖で少雨な気候のため、淡路島は昔から水不足に悩まされていました。このため多くのため池が作られていました。明石海峡大橋には、本州から水を送るための水道管が通されており(上写真)、この問題が大きく改善されました。電力・通信の安定化: 水道管と同様に、電力や大容量通信用のケーブルも橋に敷設され、島の生活インフラを支えています。そもそも、明石海峡大橋建設計画の始まりは、明石海峡フェリーの悲惨な沈没事故です。せきれい丸沈没事故1945年12月9日播淡連絡汽船「せきれい丸」が、台風並みの強風が吹く明石海峡で、定員を大幅に超過した乗客を乗せて航行中に転覆・沈没しました。死者・行方不明者は304名にのぼる大惨事となりました。明石海峡は船舶の行き来が多く、潮流も激しいため海難事故が多発する海峡です。この海峡を横切るときフェリーはとても慎重になります。明石海峡大橋見学の記事明石海峡大橋「200年以上の維持管理を目指します!」→2025/8/26ブログ明石海峡大橋;阪神淡路大震災に耐える →2025/8/25ブログ

2025.08.28

コメント(0)

-

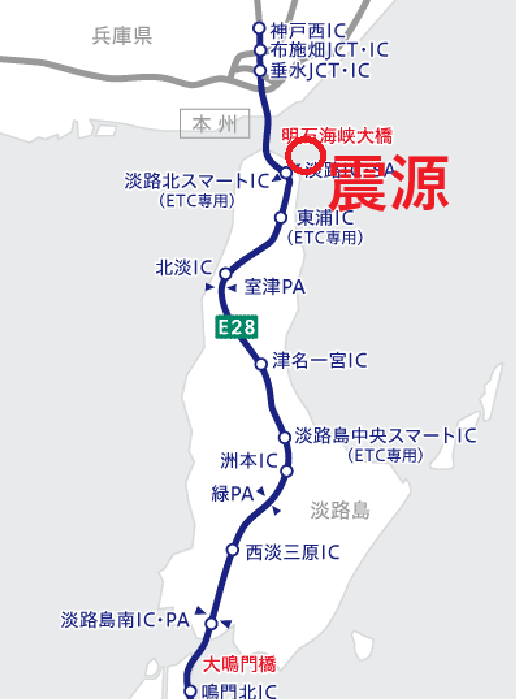

明石海峡大橋;阪神淡路大震災に耐える

阪神・淡路大震災発生時、明石海峡大橋は建設中でした。1995年(平成7年)1月17日、マグニチュード7.3、震度7以上(当時測定不可)(倒壊した神戸高速の陸橋、以上の資料は阪神高速のウエブサイトより)神戸をはじめとして付近の都市は壊滅的被害を受けました。死者・行方不明者:6,437人負傷者:43,792人建物全壊:104,906棟 半壊:144,274棟 焼失:約7.500棟電気・ガス・水道などのライフラインが広範囲で停止一方、明石海峡大橋は震源が橋の近くにあったにもかかわらず、なんと本体構造物に大きな損傷はありませんでした。明石海峡の地下には3本の断層が走っていたため橋を支える地盤が変動し、橋の全長が約1メートル伸びるという影響を受けました。震災当時、明石海峡大橋はすでに2本の主塔が立ち上がり、メインケーブルの架設がほぼ完了している段階でした。地震後の調査で橋本体の安全性に問題はないことが確認され、工事は1か月ほど中断されました。その後の工事では、伸びた全長に合わせて未製作の橋桁パネルの長さを少し長くすることで対応しました。 明石海峡大橋は、元々マグニチュード8.5の地震にも耐えられるよう、特別な耐震設計が採用されていました。この設計の正しさが、阪神・淡路大震災という大きな試練によって証明された形となりました。明石海峡大橋の見学の記事はこちら明石海峡大橋「200年以上の維持管理を目指します!」 →2025/8/26ブログここで知ることができたメンテナンス作業をしている解説の方々の自信と矜持はこうして養われたと思います。

2025.08.27

コメント(0)

-

明石海峡大橋「200年以上の維持管理を目指します!」

「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」に行ってきました。明石海峡大橋は現在世界第2位(1位はトルコのチャナッカレ1915橋2023m、2022年)完成当時1998年は吊り橋として世界最長1991m、主塔高300mも世界最高でした。本四高速が企画し、日常、橋のメンテナンスを行っている作業員の方が橋ができるまでの歴史と橋の構造を解説し、主塔先端(海面から300m)まで案内してくれます。(本州側「橋の科学館」で解説を受けます)私は8月22日参加、165,222人目の参加者でした。参加した日は40名弱の参加者を4班に分けて、解説を受けながら1kmほどメンテナンス通路を歩き、エレベーターで主塔に上がります。下がスケスケで海面まで60mあり通路でもかなりスリルを味わいました。3分ほどエレベーターに乗り300mの主塔頂へ(海上300mの主塔)企画・設計に30年、建設に10年、5000億円かけて作ったこの橋です。一緒に回って解説していただいたメンテナンス作業の方が次のようにおっしゃっていました。「少しでも傷や塗装剥がれを見つけたらすぐさま補修します。」「メインケーブルは錆させないために、常に乾燥空気を流しています」「この橋は200年以上持たせます。」職人としての熱いプライドと自信を持った言葉でした。

2025.08.26

コメント(0)

-

「瑠璃の宝石」:鉱物学入門アニメがおもしろい

瑠璃の宝石オフィシャルサイトAmazon Prime Video で偶然出会ったアニメです。7月6日よりTOKYO MX 毎週日曜21:30~BS11 毎週日曜22:30~その他、の放送予定は上記オフィシャルサイトのリンクから見てください。主人公は女子高校生の谷川瑠璃。キラキラしたものが大好きで町のアクセサリー屋で見つけた水晶が欲しくなって母親にねだります。速攻却下されて、水晶探しに山へ向かいます。そこで鉱物学を専攻する大学院生・荒砥凪と出会って水晶探しを始めます。水晶はどんなところで採取できるのか、その生成の過程はどのようなものか。凪が解説をはじめるのですが瑠璃はキラキラの鉱物を見つけるのに夢中です。凪の鉱物の精製の過程を説明には耳を貸さなかった瑠璃ですが、だんだんと考えを深めていって研究の入り口に立ちます。鉱物学は門外漢の私ですが、「キラキラ好き」が昂じて研究室やフィールドに入り浸る瑠璃の変化がほほえましくも面白い。原作漫画は瑠璃の宝石 1 (ハルタコミックス) [ 渋谷 圭一郎 ]価格:858円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入渋谷圭一郎原作の同名のコミックスです。

2025.08.04

コメント(0)

-

似て非なるもの:くず餅と葛餅

関東風くず餅(久寿餅)の原料は小麦粉から採れるデンプンです。関西風葛餅の原料はクズの根から採れるデンプンです。(葛粉は高いので他のデンプンが使われることがあります)関西風は関東風くず餅より透明感のあるやわらかいゲルになってます。葛の根から採れる葛粉(デンプン)を加熱し、冷却してゲル化したものが葛餅です。関東風くず餅(久寿餅)江戸時代後期の関東地方周辺が発祥です。麩を作るときに小麦粉のグルテンを取り出します。麩は最初に小麦粉に塩と水を加えこねて生地を作ります。この生地を水でもみ洗いするとでん粉は水とともに洗い流され、小麦タンパク質であるグルテンを取り出すことができます。グルテンを使って麩はつくられます。一方、洗い流された懸濁液には小麦デンプンです。このままでは粘りが強く接着剤の糊として使われていました。この懸濁液を乳酸菌で発酵させたものが発酵小麦デンプンです。発酵小麦デンプンは柔らかくて硬くなりにくい性質を持っていることから久寿餅が作られるようになりました。この発酵に使われる乳酸菌はデンプン分解能力を持つ変わった乳酸菌です。たとえば_Lactobacillus plantarum A305_株では、デンプン分解酵素(アミラーゼ)を菌体外に放出。可溶性デンプンをグルコース(G1)、マルトース(G2)、マルトトリオース(G3)、マルトテトラオース(G4)、マルトペンタオース(G5)などのマルトオリゴ糖に分解します。(G2はグルコース分子が2つ縮合したもの、以下G3は3つ、G4は4つ、、、)このうちグルコースとマルトースは乳酸菌に吸収、利用されG3とG4を蓄積して利用します。この乳酸菌の増殖をコントロールし、一部の小麦デンプンを適当な分子長のデキストリンにカットし、マルトオリゴ糖と乳酸を生成したところで発酵小麦デンプンができます。発酵のコントロールはpH3前後(お酢と同じくらいの酸度)でおこなわれ、でん粉の分解は制限されるため、長期間の発酵であっても発酵物が水溶液まで分解されることはないそうです。参照)「久寿餅(くずもち)と発酵小麦デンプン」東京農業大学農学部デザイン農学科 教授 野口 治子(2023年6月、独立行政法人_農畜産業振興機構)葛餅といえば葛から採ったデンプンから作ると思ってました。先日、舟橋屋のくず餅を食べましたがデンプンゲルのニチャニチャ感がなくサクッとした嚙み心地の理由がわかりました。関東のくず餅は葛粉からできていない、麩の副産物であったことに驚きです。

2025.08.03

コメント(0)

-

EXPO2025:「夜の地球」輪島塗技術の継続

大漁旗のはためく変わったパビリオンがありました。木材で球を作り、黒漆で何層も塗って、沈金で「夜の地球」を表現した地球儀がおいてあります。直径1m。輪島漆器の技術すべてが投入されています。この他にも、東京・北京・ロンドン・ニューヨーク、4都市の夜景が輪島塗で描かれた額装がありました。この地球儀は保存会のメンバーが2017年から5年かけて製作しました。輪島市の伝統工芸館に展示されていました。よくぞ、地震に耐え抜いて万博に来てくれた。能登半島地震が起きて1年半になります。これにより、多くの工房や店舗が被災し、作業場や材料、道具も失われました。1年たって輪島塗の事業再開は6割ほどだそうです。輪島塗の生産にかかわる多くの職人が被害を受け、再開の見通しがなかなか立たないのが現状のようです。輪島漆器のあらゆる技術が詰め込まれた地球儀が万博でたくさんの人の目に触れ、注目されて、能登を訪ねたり、輪島漆器を手に取ることでこの技術をつないでいけたらと願っています。この地球儀のできるまでのパネルがありましたので転載します。

2025.07.20

コメント(0)

-

EXPO2025:日本の技術者おじさんが熱かった

先日、EXPO2025(大阪夢洲)に行ってきました。12;00から入場、21:00まで滞在しました。パビリオン予約はできず、33℃越えの気温という過酷な条件でした。そこで、できるだけ待ち時間のないパビリオンを間に挟んで涼みながら回ってきました。訪問パビリオンは以下です(回った順ではありません)。スペイン、フランス、中国、ブラジル、カナダ、夜の地球(輪島塗)、コモンズA/B/C、ウォータープラザ。そして、ROBOT&MOBIRITY STATION です。そのパビリオンの壁を動き回るロボットがありそれに見入ってしまいました。右上は安全のためのアンカーです。4つの吸盤で壁に吸着し、左下の移動体の万が一の落下に備えています。右下の移動体が壁面を動き回って「なにやら、壁を掃除しているのかな?」中に入って、この会社のブースに行き説明を聞きました。じつは、電磁波を使ってコンクリート内部を検査したり、鉄筋の腐食をし食べたりできる装置だそうです。ここ、KEYTEC技術者のおじさんが熱く説明してくれました。橋梁やトンネルなどのインフラの点検を行うロボットです。JRでも運用されていて、効率的に点検ができるそうです。いままでは、上からロープで吊り下げて点検していましたが、垂直面や天井に吸着しながら移動できるのが、この装置のすごいところ。ついでに、壁面がきれいになるのだそうです。いろいろなパビリオンを回ってきましたが、コンパニオンの様子が面白い。ぼんやりしている。スマホをいじっている。混んでいるパビリオンでは行列整理に必死になっている。フレンドリーに説明してくれるコンパニオンはいなかった。でも、KEYTECの技術者は熱く語ってくれました。むしろ、大きなパビリオンより印象に残りました。

2025.07.18

コメント(0)

-

名画を陶板に「陶板名画」ができるまで@大塚美術館

写真は楕円形に配置された睡蓮の連作です。大塚美術館B2、入場口から一階上がったテラスにあるモネの「大睡蓮」です。モネの晩年は、家族を失い、目の病を患い、第一次世界大戦など多くの困難をかかえます。そのとき、彼はマルモッタンのアトリエで大装飾画の構想を抱きます。その制作過程で生み出されたのが大画面の睡蓮の未完の連作です。それが陶板に復元されて一周取り囲むように配置されています。屋外に展示とは!それが雨風にうたれ、太陽光にも耐える陶板の良さです。「陶板名画」は大塚オーミ陶業(株)が陶器の大きな板に原画に忠実に再現したものです。以下製作過程①原画の著作権者・所有者へ許諾取得②現地調査・原画撮影③色の分解④転写紙に印刷⑤陶板に転写⑥焼成:1300℃で焼き付ける⑦レタッチ:手作業で作者の筆使いなどの再現⑧焼成⑨検品:著作権者・所有者などが検品モネ「睡蓮のとき」@国立西洋美術館と松方コレクション→2024/12/24ブログに西洋美術館所蔵の半分だけ残っている約2x4mの油彩画が展示されていました。このように傷んだ絵が明らか鮮やかに目の前によみがえるのはとてもうれしい。

2025.07.13

コメント(0)

-

フェイクでもいい!システィナ礼拝堂をゆっくり体験@大塚国際美術館

システィナ礼拝堂です。本物のフレスコ画はバチカン市国にありますが、完全再現コピーが大塚国際美術館入り口エスカレーターを上ったところにあります。有名なミケランジェロの「最後の審判」は正面の壁画です。世界の終わりに再臨したキリストが、すべての死者を裁き、天国と地獄へと永遠に振り分けます。左上側が祝福され天国へと昇っていく人々の姿。右下側が地獄へと堕ちていく人々の絶望的な姿。天井画は正面奥から「光と闇の創造」から始まり「ノアの大洪水」へと旧約聖書の創世記の記述が描かれています。本物は見たことがありませんが、実に鮮やか。椅子に座ったっきり、首が痛くなるまで見惚れていました。しかも、この美術館の絵はすべて彩色陶板です。このほかに5つの聖堂と祭壇衝立があります。スクロヴェーニ礼拝堂(パドバ・イタリア)です。ここの青には椅子に座ったっきりしばし見惚れてました。エル・グレコの衝立がすごい。この美術館は5階。展示作品は古代から現代まで原寸大で1000点超です。1日で見ることは到底できません。B3とB2の2階層分を見て、ヘトヘトになって撤退してきました。色の再現も含めて、現状そのままのコピーです。絵筆のタッチもしっかり再現されています。しかも陶板ですので200年以上持つとのこと。また、これまでの美術館と違いすべての展示品に人を近づけない目的の柵がありません。近づいて目と鼻の先にキャンバスを持ってくることができます。フェイクだろうとコピーだろうと見て圧倒されます。以下、観覧情報です。大塚国際美術館徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内https://www.o-museum.or.jp■開館時間 9:30-17:00■休館日 月曜日(詳しくはHPで見てください)■入館料 一般3300円 大学生2200円 小中高550円

2025.07.12

コメント(0)

-

北川村の「モネの庭」マルモッタン

高知県にある「モネの庭」マルモッタンを訪ねました。午後の訪問でしたがまだ睡蓮が咲いていて、モネの絵のままとてもいい雰囲気を醸しています。高知県安芸郡北川村に「モネの庭」マルモッタンがあります。フランス印象派のクロード・モネがジベルニーに作り上げ、この庭から一連の「睡蓮」作品が生まれています。一方、高知県山中の小さな村=北川村1990年代に過疎と高齢化対策として「モネの庭」の再現計画が始まりました。「モネの庭」本家の指導とフランス芸術アカデミーの承認を受けて2000年に誕生しました。今年でちょうど25周年です。冒頭の写真の太鼓橋からモネ「睡蓮のとき」@国立西洋美術館と松方コレクション2024/12/24ブログで見た「睡蓮」を思い出します。さて、この施設ですが、高知市から車で1時間30分のところ。やっと車2台がすれ違うことのできる舗装の登り道をたどると到着です。パンフレットから「花の庭」では庭師の方々が苗を植えたり、枯れた草木を整理されていました。たまたま、温室前で作業していたチーフガーデナーの町田さんに出会い少しだけお話をしていただきました。偶然でしたが、とても楽しくうれしい時間でした。彼女の記事は下のリンクから“モネの庭”つくる36歳の女性“庭師” 「手入れをしていないよう、手入れをする」師匠の教えを胸に、自分なりの“庭”を追い求める Yahoo!news6/22モネは日本の浮世絵を愛し、この庭の太鼓橋も亀戸天神池内の橋にインスピレーションを受けたものです。フランスの印象派は日本の浮世絵に影響を受けたものが多く、それゆえ日本人のファンを集めるのでしょうか…

2025.07.08

コメント(0)

-

有人潜水調査船しんかい6500

2021年7月24日にスカイツリーのふもとソラマチでSociety5.0科学博がありました。その時展示されていたのが「しんかい6500」深海調査潜水艦でした。全長9.7m、全幅2.7m、全高3.2m。最大潜航深度6500m、乗員3名(内研究者1名)です。Hasegawaの1/72有人潜水調査船「しんかい6500」を作りました。作った時にいろいろ知見が得られましたのでブログにUPします。①2012年3月に船尾の主推進器を旋回式大型1台から固定式中型2台に、水平スラスターを後部に1台増設しています。今回作った模型はそれ以前のかたちとなります。(冒頭の写真は改良後のモデルです)これら推進器、スラスターのモーターはより応答性の高いものに換装されています。この改造により、最大速力が2.5→2.7ノットに増加しより広範囲を調査できるようになりました。②各スラスターのスクリューは1つでした。つくりながらわかったのですが、垂直スラスターと水平スラスターには1つのモーターと1つのスクリューが装備されていました。展示物に近づくことができなかったので詳しい構造を知ることができませんでした。上昇用、下降用にそれぞれ1つずつモーターとスクリューがついていると思っていました。1つで足りる設計は合理的だと思います。写真中央4つの銀色四角はバラストです。1つ約300Kgで海底近くなったとき2個を切り離し、中正トリム状態にします。残りの2つは浮上時に切り離します。③1989年1月に「しんかい2000」の後継として進水し、2040年代に設計上の寿命を迎えます。製造技術やコストの問題もあり後継には無人機を予定しています。しんかい6500を作った三菱重工にもチタン製の耐圧殻を作るための設備がないそうで、技術者も引退しているそうです。だんだん技術が失われていくようでとても残念です。

2025.06.27

コメント(0)

-

DNA/RNAマスキングテープ;科学博物館のみやげ

上野の科学博物館にいった折に、DNA・RNAのマスキングテープを買ってきました気象業務150周年企画展:国立科学博物館→2025/6/15ブログ企画展とは関係ありませんが、このところの特別展がDNA遺伝子関連であったので、このようなマスキングテープが売られていたのでしょうAmazonでも「DNAマスキングテープ」で検索するとたくさんでてきますよ

2025.06.17

コメント(0)

-

気象業務150周年企画展:国立科学博物館

(国立科学博物館のHPから)6月15日までの気象業務150周年企画展「地球を測る」(国立科学博物館、上野)に行ってきました。気象・地震・火山・測量・海洋・地球内部の観測展示がありました先日、気象庁を訪れたこともあり、見逃せません気象庁1・2Fに2つの科学館がある→2025/6/6ブログ1875年(明治8年)に東京気象台で気象業務が始まってから150年の歴史と現在の観測体制を展示しています。今回は気象業務の歴史についてまとめてみます。《気象業務の歴史》明治8年(1875)東京気象台(気象庁の前身)の気象業務開始(地震観測・気象観測) 以降各地で測候所が作られて、22地点となります明治16年(1883)3月1日 日本初の印刷天気図が描かれますデータ地点が少ないので、等圧線は2本しかありません左のページは気圧・風・雨量・気温・天気の一覧です明治17年(1884)6月1日天気予報の開始・全国で震度観測の開始予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」でしたその後、明治25年(1892)には地方測候所による天気予報が始まります当時は21地点の測候所でしたが、現在は1300地点のアメダスと20地点の気象レーダー、静止気象衛星ひまわりなどて絶え間なくデータを集積しています。(気象庁パンフから)大正9年(1920)海洋気象台、高層気象台の設置昭和7年(1932)富士山頂観測所設置昭和13年(1938)ラジオゾンデによる定常的な高層気象観測開始昭和28年(1953)気象レーダー現業運用開始昭和31年(1956)気象庁誕生昭和32年(1957)南極昭和基地における気象観測開始昭和34年(1959)大型コンピュータを用いた数値予報開始昭和40年(1965)富士山レーダーの完成昭和46年(1971)全国20か所の気象レーダー観測網の完成昭和49年(1974)アメダスの運用開始昭和53年(1978)静止気象衛星ひまわり観測開始平成5年(1993)気象予報士制度創設令和4年(2022)線状降水帯による半日程度前からの呼びかけ運用開始現在の天気予報は実に精緻です。台風や大雨などの気象災害にむけての警報の正確さにより過酷な気象に対応できるありがたみと安心感を感謝しています。それには明治期から150年に渡って着実に進歩した気象業務があります。歴史を振り返ることでそれを知ることができました。

2025.06.15

コメント(0)

-

Geminiに聞いてみた;BB弾でフラーレンの模型を作る

筑波学園都市の産業総合技術研究所併設の「地質標本館」を訪ねて刺激を受けてBB弾を使って面心立方・六方細密構造を作りました。教科書おなじみミニの面心立方と六方最密を作りました→2025/5/2ブログ今度はフラーレンの模型を作りたいと思い、あれこれ工夫しましたが、なかなかうまくいかない。発泡スチロール球の周辺にBB弾を貼り付けて作ることにしましたが、では発泡スチロール球の直径はいくらにしたらいいのか?GoogleのAIであるGneminiが利用可能になりました。chatGBTも使ってみましたが、Geminiのようが使いやすいので質問しました。Gemininiに質問「6mmの球でフラーレンの模型を作りたいが直径はいくら」(なんとまぁ!おおざっぱな質問です。BB弾の直径は6mmです。)回答6mmのBB弾(球)を使ってC60フラーレンの模型を作る場合、その模型全体の直径は、フラーレン分子の実際の直径と、BB弾の直径(原子の大きさのスケール)の比率で決まります。フラーレン(C60)の実際の直径フラーレン(C60)分子の実際の直径は、文献によって多少のばらつきがありますが、おおよそ 0.7ナノメートル (nm) または 7.1オングストローム (Å) とされています。(1 nm = 10 Å = 10$^{-9}$ m)6mmのBB弾でフラーレン模型を作る場合の計算6mmのBB弾を炭素原子に見立てる場合、実際のフラーレン分子の直径とBB弾の直径の比率を考える必要があります。正確な計算のためには、フラーレン分子内の炭素原子間の結合距離を考慮して、6mmの球を配置していく必要があります。しかし、60個の球をサッカーボール状に配置する模型では、球の中心から球の中心までの距離(結合距離)が重要になります。簡単な比例計算で考えると、もし、BB弾の直径が「炭素原子の大きさ」を表現していると仮定すると、フラーレン分子の直径は炭素原子の直径の約10倍程度になります。フラーレン(C60)の直径 D (フラーレン) = 0.7 nm炭素原子の直径 炭素を仮に0.15 nm(結合距離などから推測されるおおよその値)とすると、拡大率 = D (BB弾) /D(炭素) = 6 mm / 0.15 nm = 6,000,000,000 nm / 0.15 nm = 40,000,000倍したがって、模型の直径 D (模型)は、D(模型) = D(フラーレン) × 拡大率D (模型) = 0.7 nm × 40,000,000 = 28,000,000 nm = 2.8 cm補足:現実的なフラーレン模型について市販のフラーレン模型は、原子を球で、結合を棒で表現するものが一般的です。その場合、模型の直径は、球の大きさよりも、球と球をつなぐ棒の長さによって大きく左右されます。6mmのBB弾を使う場合、各BB弾が炭素原子の中心を表すと考え、それらを短い棒で連結することでサッカーボール型の構造を作ります。この場合、模型の全体的な直径は、BB弾の直径6mmと、原子間の結合距離を表現する棒の長さによって決まります。もし、ご自身でBB弾を接着して作るのであれば、各BB弾の中心を結んでサッカーボールの形にするのが一般的です。その際、模型の直径は、フラーレンの実際の構造比率を保ちつつ、6mm球の大きさに合わせて調整することになります。結論として、6mmのBB弾でフラーレンの模型を作る場合、模型全体の直径はBB弾の直径とその配置によって大きく変わります。 正確な模型を作るのであれば、フラーレンの結晶構造データ(結合距離など)に基づいて、それぞれのBB弾の中心間の距離を計算し、配置する必要があります。ご希望の模型がどのようなイメージかによって、具体的な直径は変わってきますが、上記は一つの目安として参考にしてください。丁寧に教えてくれました。2.8cm径の発泡スチロール球はありませんので3cm級で作ってみようと思います。

2025.06.11

コメント(0)

-

気象庁1・2Fに2つの科学館がある

虎ノ門ヒルズ「デザインあneo」展を見た後、近くの気象庁を訪ねました。虎ノ門ヒルズから徒歩5分ほどでした。「デザインあneo」展へ行ってきました→2025/6/4ブログ気象庁の建物1Fには「港区立みなと科学館」、2Fには「気象科学館」とプラネタリウムがあります。入場料無料です(プラネタリウムは有料)。どちらの科学館も小中学生向けですが、「みなと科学館」では体を動かして楽しめる展示があり、大人でも楽しめました。気象科学館では、津波シミュレータや実際に竜巻や台風の渦巻きを見ることができるモデル実験器があって勉強させていただきました。子供と大人がいっしょに楽しめて、勉強になる。すいているので、ゆっくりお出かけに最適です。なお、気象庁の地下一階には食堂があり、一般の人も利用できます。多くのメニューがあり、中でも2種類の定食が750円で提供されています。定食を食べて満足しました。

2025.06.06

コメント(0)

-

「デザインあneo」展へ行ってきました

「デザインあneo」はNHK eテレで水8:35-8:45(再放送 土21:50-22:00)放送されている身の回りのデザインに関する子供向け?(大人が見てもとても面白い)番組です。コンセプトは「デザインっておもしろい!デザインって心地いい!身の回りのデザインにこめられたよりよく生きるための工夫や思考を斬新な映像と音楽で こどもたちに楽しく伝えます。」以上、デザインあneoのホームページから転載この番組で取り上げた実物や体験を展示した展覧会が虎ノ門ヒルズ45FのTOKYOnoDEで9月23日まで行われており、出かけてきました。会場入り口、人が「あ」の縦棒の位置に立って「あ」ができるよう作られた看板。タイトルは「あになろう」これだけですでに楽しい。開錠入ってすぐの展示①イントロダクション~動詞の庭~丸いテーブルには様々な道具が動きながら「さす」「きる」「はる」…など、動詞を表示しています。動きがユーモラスなものもあって、なかなかに面白い。全部で35の展示があり。体験したり、いじったりできます。これは「るてす」という展示。上のゴミ箱にゴミ袋を下から吹く風にのせて入れます。なかなか難しい。大人も子供も玉入れのように頑張ってました。この他たくさんの展示や体験がありまして、入場料は大人2500円と高いのですがどうぞ実際に行って体験してみてください。子供ばかりでなく大人も楽しめる体験ができました。この後、近くの気象庁に行き、併設の気象博物館も見てきました。この話は次回に

2025.06.04

コメント(0)

-

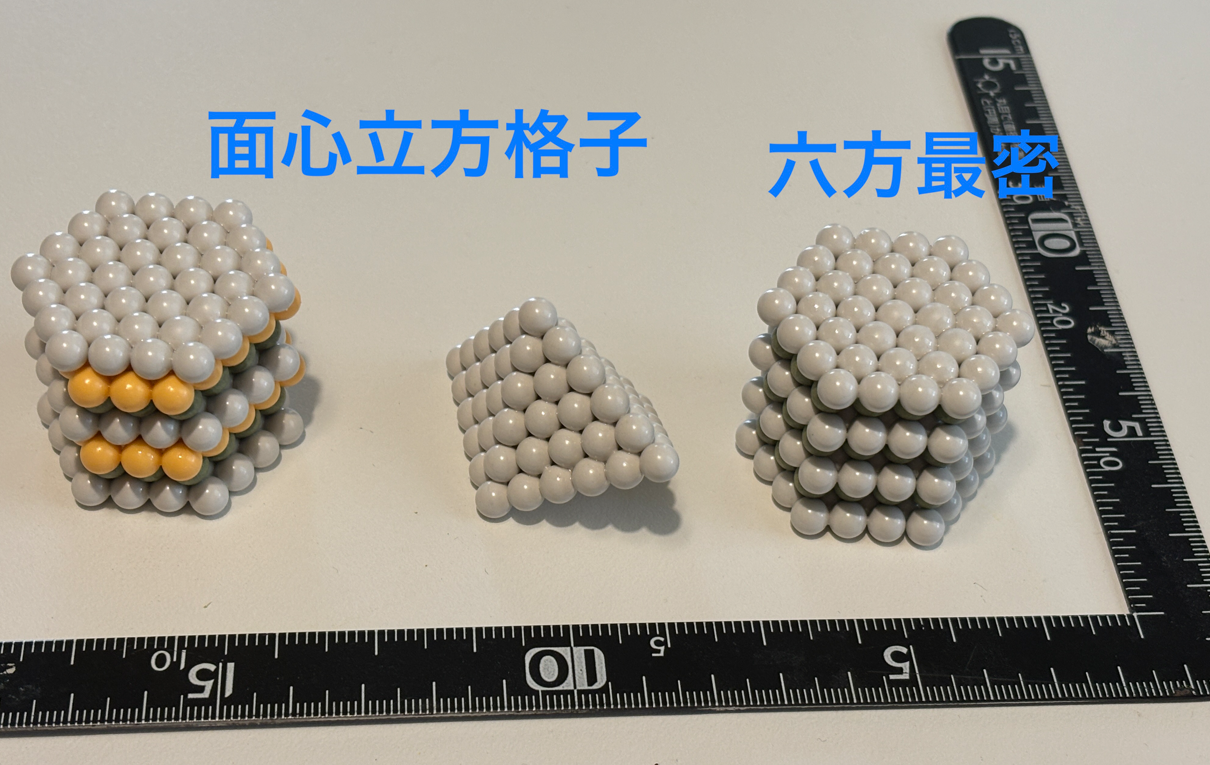

新規作成の結晶模型販売します

BB弾を利用した面心立方格子(写真左)を1200円、同じく面心立方格子(写真中央)を1100円六方細密充填構造(写真右)1200円で販売します。次のリンクは作成時のブログです。BB弾使って、六方最密構造と立方細密構造(面心立方格子)を作りました→2025/3/29ブログにリンク教科書おなじみミニの面心立方と六方最密を作りました→2025/5/2ブログにリンク体心立方格子(一辺7cm)を770円新たに作った、面心立方格子(一辺9cm)を990円で販売します。次のリンクは作成時のブログです。100均キューブケースで面心立方格子模型を作りたい→2025/5/9ブログにリンク

2025.05.17

コメント(0)

-

地図と測量の科学館;つくば市国土地理院併設

茨城県つくば市国土地理院併設の地図と測量の科学館に行ってきました。前にふらっと訪れた時は月曜日閉館中でした。外の展示だけ見てきたのですが、見応え十分でした。記事は下のリンクから「地図と測量の科学館」国土地理院を訪ねたけれど…→2025/2/17ブログで今回は中の展示を見ることができたので紹介します。連休明け土曜日でしたが、混んではいないものの子供連れやカップルで来られた方々でにぎわっていました。入場無料で9:30-16:30開館時間、月曜日は休館です。パンフレットから展示は2階で一階は巨大な3D日本地図を中心にオリエンテーションルームと売店・休憩室になっています。1回の様子です。この地図は平面の床面に描かれています。赤青の眼鏡がおいてありこれで見ると地形が3Dで見ることができます。写真中央の柱には能登半島地震で4m隆起した輪島の漁港の実物大写真が展示してあり、日本の地形が日々変化し、常に地図で対応しなければならないのが知れます。2階では測量の歴史、古地図、航空カメラと図化機、新旧の地図、災害(水害と地震)対策などのコーナーがあります。左右のおわん型の下にステレオ航空写真をおいて、両眼で見ながら両手両足を使って右側の図化機で等高線図を描いていきます。つい最近までこの方法で地図を書いていました。現在は航空測量や衛星測量、三角点の測量、電子基準点とGPS衛星によるデータをコンピュータ上で統合作画しているようです。で、今も活躍している一等三角点です。日本を現した古地図が時代ごとに展示されており、伊能が作った地図では現在の地図といってもおかしくないくらいよくできたものでした。1691年(元禄4年)の「日本海山潮陸図」石川流宣伊能忠敬の測量機具です。この他、子供向けの展示や地図記号のクイズがあり家族で訪問しても楽しめます。最後にここで展示してある写真や地図・ハザードマップは下のQRコードから見ることができます。

2025.05.11

コメント(0)

-

100均キューブケースで面心立方格子模型を作りたい

Daisoやseriaなどの100均で一辺90mmまたは70mmのケースを使うと美しい結晶格子模型ができます。しかし、ぴったりのサイズの発泡スチロール球がありません。90㎜ケース(内径86mm)にちょうど良い発泡スチロール球は61mmです。市販の発泡スチロール球は直径60mmと65mmです。60mmでは隙間だらけになり、65mmではケースに入りません。そこで苦肉の策、65mmを1/8球にし、60mmを1/2球にしてケースに収めたのが写真の模型です。正確さには欠けますが、見た目違和感ありません。いかがでしょうか?

2025.05.09

コメント(0)

-

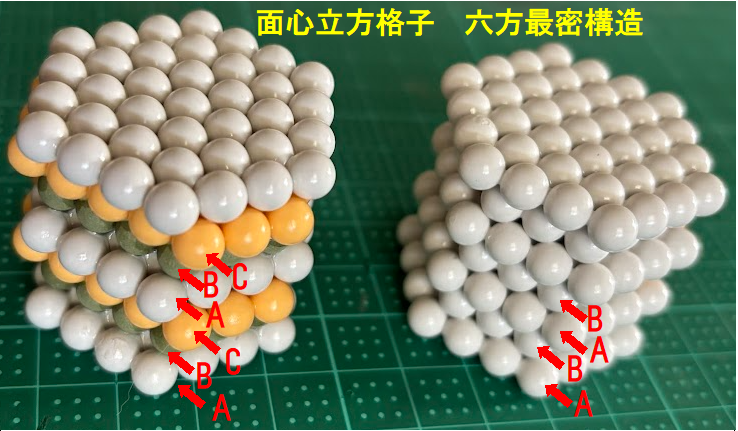

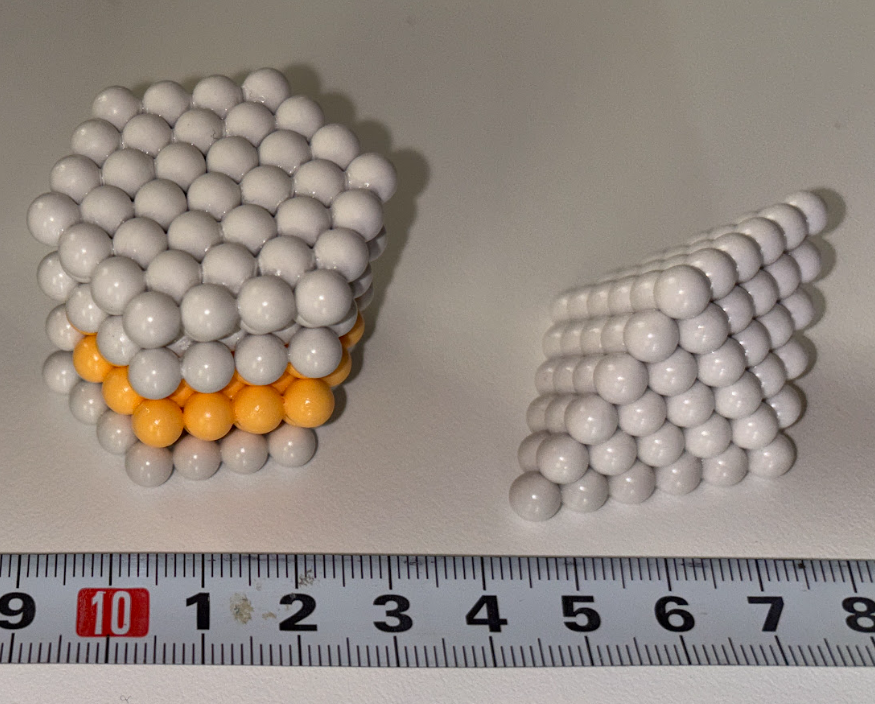

ミニ六方細密構造模型を色違いに

教科書おなじみミニの面心立方と六方最密を作りました→2025/5/2ブログで作成した六方細密構造模型を色違いにしてわかりやすく作りました。左が面心立方構造、右が六方細密構造で、長辺4cmです。面心ではABCABC(白緑黄白緑黄)です。六方細密ではABABAB(白緑白緑白緑)で表現されています。同じ色では上下に同じ配置されています。だいぶわかりやすくなったでしょう?

2025.05.03

コメント(0)

-

教科書おなじみミニの面心立方と六方最密を作りました

長辺約4cmの面心立方格子と六方最密構造です。教科書でおなじみの原子の積み上げ方を生かして作りました。材料はBB弾、TAMIYAのプラスチックモデル専用接着剤です(上の写真は六方最密と面心立方)。BB弾使って、六方最密構造と立方細密構造(面心立方格子)を作りました→2025/3/29ブログ六方細密構造の作り方は上のリンクからでは面心立方格子作り方を①白球を三つ両面テープの上に置いて、接着剤でつけ、さらに周囲に白球を接着。1辺4球の正六角形を作ります。その上に緑球を載せて接着し、さらに黄球を写真のようにのせます。③黄色球を緑球の上にはみ出すように接着。(写真②③の順が逆になりました)②さらに、その上に別途作っておいた白球1辺4球の正六角形を接着作ります。この時下の白球と上から見て重なり合うように貼り付けてください。④①~③を繰り返して、白球1辺4球の正六角形を接着してできあがり。

2025.05.02

コメント(0)

-

結晶構造模型のお買い上げありがとうございました

今年2度目の注文があり、講義の時期もあり、大急ぎで製作し先日発送しました。購入ありがとうございました。写真上から、閃亜鉛鉱(3300円)、ダイヤモンド(2750円)体心立方6.1cm(550円x8)塩化セシウム斜め切り8.4㎝(2750円)、塩化セシウム8.4㎝(2750円)、面心立方格子(550円x2)です。販売中の模型/キット金額は左カラムにある価格表(税込)を積算してください。これに送料がかかります。請求書・領収書は学校精算に耐えるよう、購入前に問い合わせていただければ見本をメールします。詳しい流れは「パソコン版・スマホ版ページからの模型購入について」2019/3/28ブログをご覧ください[問い合わせ] benzeneya☆yahoo.co.jp☆→@にかえてメールください

2025.04.16

コメント(0)

-

BB弾使って、六方最密構造と立方細密構造(面心立方格子)を作りました

いつも発泡スチロール球を使って結晶構造模型を作っていますが、BB弾(直径6mm)を積み上げて六方最密構造(写真左)と立方細密構造(面心立方格子・写真右)を作りました。この作りは茨城県つくば市の産業総合技術研究所併設の「地質標本館」にあった「雛段飾り」を参考にさせていただきました。地質標本館を訪ねました;結晶構造雛段飾りおもしろい →2052/3/9ブログ段飾りの一番下右端の2つを作りました。<作り方>(ビジュアルワイド図説化学・東京書籍第8版)①材料:厚紙か板、BB弾、プラモデル専用接着剤(液状)、両面テープ②どちらも最密構造なので、弾をキチキチに貼り合わせるので、作りやすく、丈夫な模型です。ただ、上図左のようにA層・B層を繰り返す六方最密上図右のようにA層・B層、位相を変えてC層、3層を繰り返す立方最密を意識して作ります。六方最密構造③厚紙の上に両面テープを1cmほどはり、BB弾3つをくっつけてのせ、接触面に接着剤をふた付属のブラシで塗り付けます。これを繰り返して一辺4粒の六角形を4枚つくります。④この上に2段目のBB弾を接着しながらおいていきます。これを3つ作ったら重ねて貼り合わせます。⑤最後に残った6角形の1枚を乗せて接着して完成です。BB弾はいろいろな色のものがありますので選んで作るとよいでしょう。立方細密構造(面心立方格子)⑥厚紙の上に両面テープを1cmほどはり、BB弾3つをくっつけてのせ、接触面に接着剤をふた付属のブラシで塗り付けます。これを繰り返して一辺6粒の正三角形を作ります。⑦この上に一辺5粒となる正三角形を作るようにBB弾をなせて貼り付けます。さらにその上にBB弾を乗せて接着。三角錐を作ります。⑧別に底辺5粒の三角錐をつくり、⑦の三角錐にはりあわせて完成です。六方細密構造では、BB弾は一つ置きに同じ位置に重なります。立方細密構造(面心立方格子)ではBB弾は二つ置きに同じ位置に重なります。上の写真で見つけやすいので、重なる球を探してみてください。

2025.03.29

コメント(0)

-

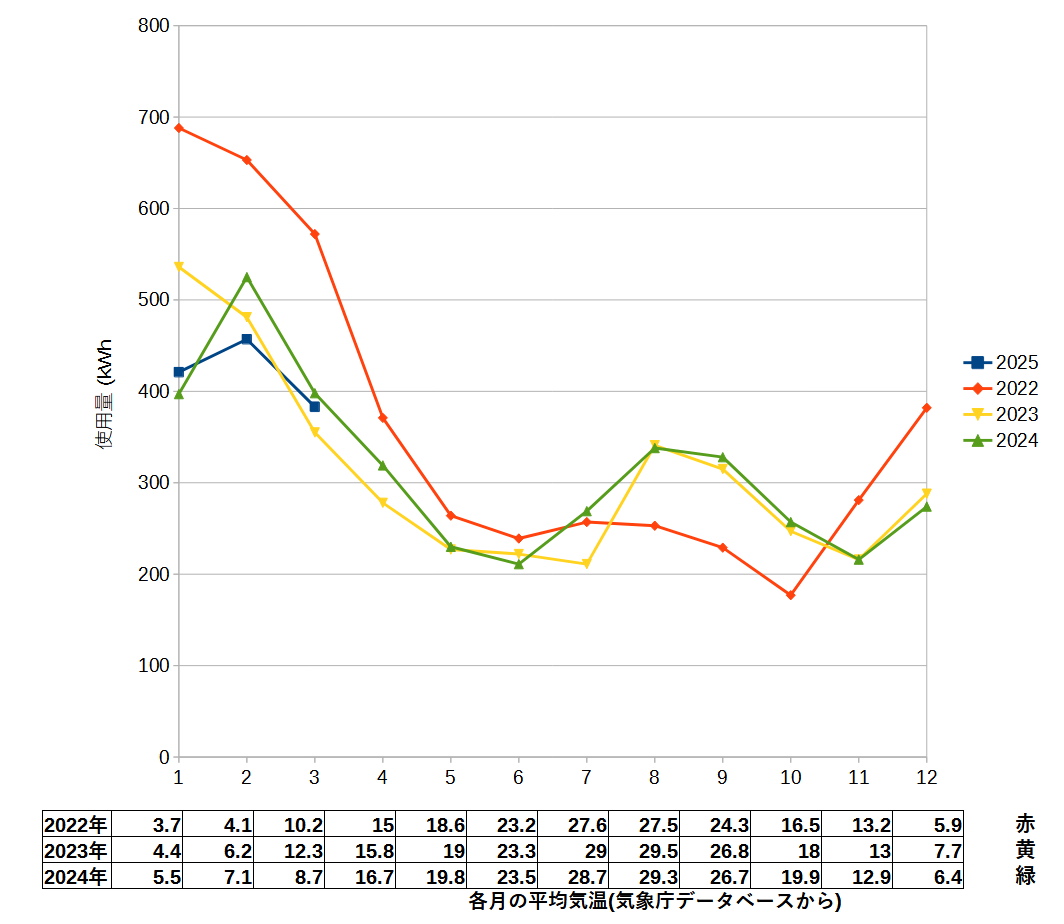

電気料金と気温の関係

埼玉に居住する我が家はオール電化です。給湯はエコキュート、暖房と冷房はエアコンを使用しています。各月の電気量は東京電力の「くらしTEPCO」というサイトからダウンロードできるので、ここ数年、月間使用電気量を記録しています。それをグラフにしたものが以下です。2022年から2025年3月までの「月別電気使用量のグラフ」を見ると2022年と2023・24年のグラフの様子が違うことに気づきました。2022年は12月から3月の冬季に使用量が多く、8月から10月に使用量が少ない。気温と使用電気量の相関があると思われるので気象庁データベースから埼玉県の月別平均気温を調べてみました。◎2022年に比べて23・24年は各月の平均気温が高い◎2022年と比較して1・2月の平均1.5~3℃、7・8・9月は1~2.5℃上昇している(家庭での使用量の年ごとのブレがあるので、相関がみられない月もあるけど)エコキュートもエアコンもヒートポンプを使った機器なので外気温に大きく影響を受けます。夏は主にエアコンで消費電気量が増加します。冬は主にエコキュートの消費電気量が増加します。その結果がグラフの違いになってきているのでしょう。今年は3月までの使用量を青のグラフで示しましたが、暑い夏になりそうな推移が見られます。参考までに、電気料金・昼間の月別電気量も載せておきます。

2025.03.21

コメント(0)

-

地質標本館を訪ねました;結晶構造雛段飾りおもしろい

茨城県つくば市の産業総合技術研究所併設の「地質標本館」を訪ねました。入り口には大きな岩石や珪化木の展示があります。入っていすぐ1階には岩石・鉱物・化石の展示室がありました。その中に、製作販売している閃亜鉛鉱の鉱石が展示されています。その他、化石や鉱石が展示されていて、金属単体で産出された岩石もあって、とても意外な金属単体もあります。(銀と銅)(最大級の自然金)その展示室入り口に結晶構造雛段飾りがあります。BB弾を積み上げて作られていて、時節柄とても楽しく参考になる展示でした。これを作った方、ほんとうに大変だったことでしょう。「結晶構造びな」の右最上段「日本式双晶」の実物も展示してあります。明治時代に山梨県産の特徴的な形態の双晶が世界に紹介され、日本に特徴的な双晶ということで日本式の名前がつきました。なんかかわいい。この展示含め4つの大きな展示室があり、鉱物・岩石ライブラリーとしての役割を果たしています。パンフレットからこんな展示もあり、「私の住む地域は谷の底なんだ」と防災上心配になったりしました。たっぷりの展示です。紹介しきれません。訪ねてみてください。守衛所で止められ、通行証と案内を受付で受け取って産総研の敷地内に入ります。手続きはスムースに進みます。「サイエンススクエア」は臨時休館です。新年度からは見られるのではないかとおもいます。ウエブページで確認の上訪ねてください。↓地質標本館ウエブページ

2025.03.09

コメント(4)

-

野菜高でいい、農家を支えましょう

埼玉県の比較的安く売っているスーパーの3月1日の野菜棚です。白菜1/4 298円長ネギ3本入り 298円だいこん 258円キャベツ 398円 などなどです昨年に比べてひどく高くなりました。怒られちゃうかもしれませんが、「これでいいんだ」と思っています。私は少し大きめの家庭菜園をやっています。趣味とは言え、意外に費用がかかります。耕運機のガソリン代化成肥料や、発酵肥料、土地を覆うプラシート(マルチ)種や苗、竹棒などの支え、つるをからませる網野菜保護のトンネル資材、などなどさらにインフレが進んで昨年よりすべてが高くなりました。特に、ガソリン代と化成肥料が高くなりました。昨年まで、野菜は安かった。百円台でいろいろな野菜が買えました。この額では、農家がやっていけません。上に示した、野菜を作るための費用のほかに、出荷するための段ボール代、袋代、運搬費せっかく作ったキャベツなど葉物野菜をトラクターでつぶしてしまう農家さんもいました。農家さんは家庭を営み、子供たちを学校に送っています。とても、農業だけでは食べていけない。儲からなければ、若い世代の参入がない。やめてしまう農家さんもいます。日本の野菜はおいしくて安心して食べることができます。このままの市場価格で農家さんを支えて、日本の農業を維持し続けてほしいと思っています。もちろん、流通の整備、農協や卸など中間業者の整理を通して、農家の収入が苦労に見合う額になることを祈っています。

2025.03.06

コメント(0)

-

エル・グレコに会いに…大原美術館

倉敷美観地区、倉敷川のほとりに大原美術館があります。日本列島全体に寒波が居座る中の倉敷美観地区です。平日の午前中です。人はあまりいません。そのほとりに大原美術館があります。古代ギリシャ・ローマ神殿風の外観。設計は岡山県総社市出身の建築家である薬師寺主計です。1930年に開館した、日本初の西洋美術中心の私立美術館です。大原美術館については以下パンフレットから抜粋転載します。倉敷紡績を経営する大原孫三郎は公益性の高い諸事業を行っており、洋画家の児島虎次郎を使って西洋のすぐれた美術作品を収集します。児島はモネやマティスから直接作品を購入したり、古代エジプトや西アジアの美術品を収集しました。それらの収集品と児島の作品を公開するために孫次郎によって1930年に創設されました。第2次世界大戦後も収集を続けて、石仏像および工芸作家や棟方志功などの作品を集めた工芸館・東洋館も作られています。さて、エル・グレコ「受胎告知」をゆっくり見ることができました。Google Arts&Culture「受胎告知」この日は、作品前のベンチに1人しかおらず、ゆとりをもって味わってきました。(ずいぶん昔ですが、都美術館でこの作品が展示されていた時は大混雑。押されるように見ていました。)また、モネやモディリアニ、たくさん展示されていた棟方志功の作品も堪能できました。先人たちが収集した美術作品がたくさん日本の美術館で展示されているのはありがたいです。バブル時代にも、美術品をとんでもない高額で競り落としたことを覚えています。「成金ぽくてやだな」と当時は思いましたが、今はおかげでそれらを実際に楽しめ感謝しています。

2025.02.26

コメント(0)

-

広大な岡山大学を見てきました

日本で一番広大なキャンパスをもつ大学は北海道大学です。次いで2番目に広大なキャンパスを持つ大学が岡山大学です。岡山大学津島キャンパスをたずねました。いやはや、広い。キャンパス内移動には自転車必須、キャンパス内にバスもあるそうです。理学工学関係の建物を見てきましたので少し写真(上の①~⑧位置のの写真)をアップします。起伏の少ない敷地に新しいビルが見渡す限りたっており、北海道大学とはずいぶん雰囲気が違う様子。もうすぐ大学入試2次試験、また、寒波の押し寄せてきた中、キャンパスに学生が少なかったが、カフェテリアや生協内はかなりの学生がいました。(写真では青空がみえていますが、そのうちに雪となり少しは積もりました)いやはや広い、これまで訪ねた大学では奈良女子大が一番小さなキャンパスだったような気がします。高校生にいろいろな大学を紹介するつもりで、出かける度に大学構内をめぐっています。何かの役に立ってくれれば…と思います。岡山大学から山のほうを見上げると岡山理科大学があります。40年以上前、コンピューターがNEC9801が主流の時代、理科教育にコンピュータを使うことをもくろんで、「コンピューター教育学会」の学会がここで行われ参加したことを思い出しました。最近では、獣医学部を立ち上げたことで話題になりました。

2025.02.24

コメント(0)

-

重くない哲学の本はいかが?「哲学者と象牙の塔」田中正人

哲学者と象牙の塔 [ 田中 正人 ]哲学って難しい。たくさんの哲学者が「真・善・美・倫理・生き方…」についていろいろな見解を述べていて、もっと網羅的に、お気楽に概観できる本はないかと探していました。この本は、デカルト「二元論」・デモクリトス「原子論」・スピノザ「汎神論」プラトン「イデア論」・ベンサム「功利主義」・西田幾太郎「純粋経験」を悩める現代人とそれぞれの哲学者の対話と漫画を通して紹介しています。ちょっと中身をのぞいてみます。デモクリトス「原子論」と「スワンプマン」すべて物は原子からできている。誰もが知っている。ならば、人を髪の毛・脳・筋肉・内蔵・皮膚すべてを原子・分子レベルでスキャンしてデータを転送し別の場所でそこに用意された原子を使って再構築したらSFスタートレックのようなテレポート転送装置ができる。(これはデモクリトスの原子論とはちがう同一性の議論ですが)思考実験として漫画が描かれています。こんな感じのかわいい漫画です。(著作権侵害しそうですが、勘弁してください)いま、デモクリトスのコピー元とコピー先が2人います。体も思考・主観も完全に同じデモクリトスがコピーされました。ここでコピー元を消去すれば「転送完了」となります。訪問した相談者は、大いに戸惑います。コピー元を殺すことになりはしないかと、、、思考や感情や主観までコピーできるのか、、、他者との共感を深めていた、その他者が完全なコピーであっても同じように共感できるのか、、、完全なコピーであっても、コピー元とは違うような気がして違和感や不安を感じています。私が私である「同一性」は何によって支えられているのか、それは、脳のシナプスの接続と行きかう分子の動きなのだろうか?まあ、ずーっと考えるのが哲学で、答えが出なくてもしょうがない。混乱させてもらい、それを楽しみましょ。ところで、赤血球は約120日ですべて入れ替わります。 脳・肝臓・腎臓は約1年、皮膚は約1か月、胃の粘膜は約3日、腸の微絨毛は約1日で入れ替わるとさ れています。再生するための原子は排出されるものもあれば、外部から取り入れるものもあります。体は壊しては作ること繰り返していて、何年かするとほぼ別の体になってしまいます。※スワンプマン:アメリカの哲学者D.デイビットソンの思考実験ハイキング中、死んだ男が脳も体もそのまま沼(スワンプ)からよみがえり、そのまま社会生活を滞りなく進める。世界は何も変わらない。この思考実験は「同一」とはどういう意味かという問いを発している。

2025.02.22

コメント(0)

-

「地図と測量の科学館」国土地理院を訪ねたけれど…

茨城県つくば市にある国土地理院に併設された「地図と測量の科学館」に行ってきました。地図の作り方や測量の方法を楽しく解説・展示しています。広大な庭があり、そこにも興味深い展示がありました。<日本列島球体模型>この模型は、高さが約2m・半径約11mの球体に、20万分1 地勢図の画像や同一縮尺に投影した周辺国の海岸線を焼き付けたセラミックプレートを敷き詰めてあります。半径約2,200kmの範囲を示していて、上に乗って詳細に描かれた地図を観察できます。手前の地球儀の黄色い線の範囲が後ろの半球に表されています。この上に立って日本を見下ろすと 高度約300kmの人工衛星から見下ろした地表に相当します。<地球と月の距離>手前の地球儀は直径1m。実際の地球の1200万分の1です。写真右奥にある小さな銀の玉は月(直径29cm)です。地球から32m先にあります。この庭の展示、なかなか面白い。<測量用航空機>この飛行機は、国土地理院が昭和35年に導入した初代の測量用航空機です。愛称は「くにかぜ」。ビーチクラフトB-65P (クインエア)です。国土地理院と海上自衛隊との協定により運航され、昭和58年まで全国各地の空中写真撮影及び航空磁気測量で活躍し、 国土地理院の測量事業の推進に貢献しました。機内には、重さ約200kgの航空カメラを搭載しています。また、尾部から出ている球体内には磁気センサーが格納されています。現在は、後継の“くにかぜⅢ”が業務を引き継いで活躍しています。実はこの日は月曜日で休館日でした。中の展示を楽しみに行きましたが、見ることができませんでした(マヌケです)。またの機会にとっておきます。

2025.02.17

コメント(0)

-

ベンゼン屋、最近の話題「太陽の石」と結晶模型受注

Dr.STRONEで太陽の石2020年にブログで紹介した方解石の面白い性質→2020/1/9ブログが急に閲覧数をのばしています(8311アクセス)。いままで、増加数が伸びていなかったので不思議でした。テレビアニメ「Dr.STRONE」シーズン4エピソード2「SCIENCE JOURNEY」で雨の中を航海中に太陽が見えず経度がわからなくなってしまいます。スイカ”バイキングのお話にあった、太陽の石があればいいのに…”都合よく(笑)方解石を持っていて太陽の方向を見つけ航海を続けます。そのストーリーがアクセス数増加の原因だったのでしょう。Amazonでそのアニメを見ていて気が付きました。久々に結晶模型受注いただきました今年最初の受注です。ありがとうございます。接着剤が安定するのを待ってます。

2025.02.08

コメント(2)

-

「貝類展」国立科学博物館に行ってきました

国立科学博物館(上野本館)では特別展「鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」企画展「貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか」が行われています。土曜日に出かけてきました。特別展「鳥…」は混雑との表示があり本館の企画展「貝類展…」を見てきました。開催期間は3/2(日)まで、時間は9:00-17:00です。17ページのきれいなパンフレットが用意されていて特別展にも負けない展示でした。本館入ってすぐ、正面にダイオウイカと貝類系統樹の展示から始まります。向かって右手が企画展、左に行くと日本館となります。進化の過程で貝殻をなくした、イカやタコも貝類(頭足綱)に分類されます。最少の貝は「ミジンワダチガイ」0.5mmくらい。フナクイムシやカメノテも貝類だそうです。展示は、1~4章第1章:貝類の多様性の成り立ち8つの綱グループの説明、生息環境の多様性、貝殻の多様性、貝殻をもたない選択第2章:人類と貝類の長い関わり縄文時代の貝塚、装飾品(貝殻や真珠)、医薬品、日本住血吸虫の中間宿主ミヤイリガイ第3章:人類と貝類の深い関わりきれいな貝殻コレクション、化石第4章:貝類とこれからも長くかかわり続けるために環境変化にさらされる貝類の行く末といった展示です。きれいで興味深い展示もあり、貝についての発見がたくさんありました。常設展示料金で見ることができます。一般・大学生は630円、高校生・65歳以上は無料です。お金(100円)が戻るコインロッカーがあり、ゆっくりと展示を楽しめます。

2025.01.22

コメント(2)

-

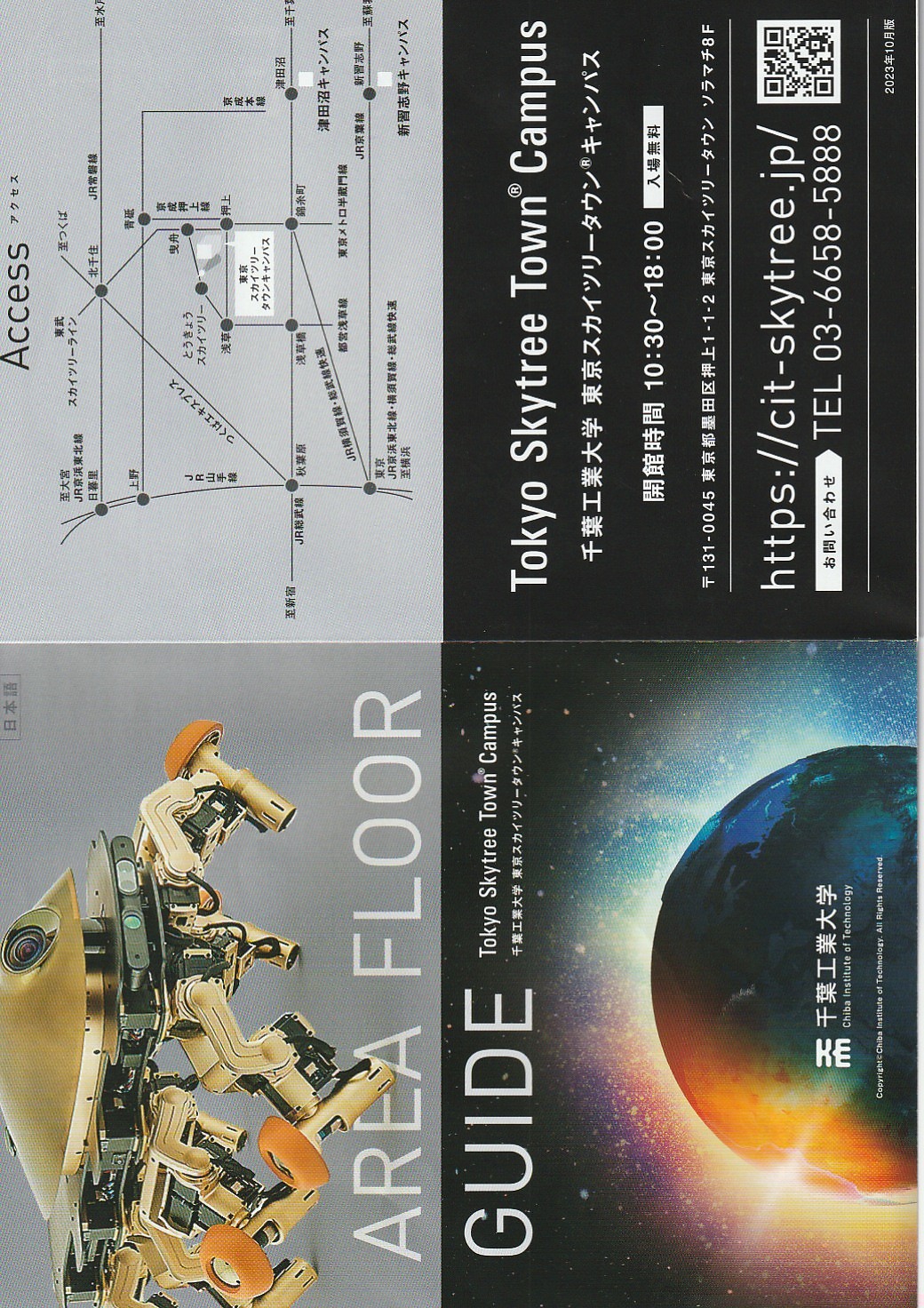

千葉工大東京スカイツリータウンキャンパス「勉強したいことが…」

(パンフレットから)1月4日に東京スカイツリータウンの9F『千葉工大東京スカイツリータウンキャンパス』へ行ってきました。正午前の時間でしたが、入場者は4・5名くらいで、ゆっくりと回れました。入場無料です。2つのエリアがフロアの半分くらいを占めています。AREA1:ロボット技術・人工知能ゾーン(パンフレットから)高さ40㎝くらい、自立歩行をはじめ人間型ロボット開発のプロトモデルかなROBO CUP サッカーに出場した機体もあります。大型二足歩行ロボ。高さ1.9m、重量230㎏。世界最大級の100kgの荷物を運ぶことができます。8本の足と車輪をもち、車輪で高速移動、凸凹は足で這って進むようになっています。ここでは、CYBER WHEEL X で車いすレースを体験してきました。コースや景色は正面の大型スクリーンに表示されます。VRゴーグルをつけての体験もあるそうですが、この時はやってませんでした。ERIA1には学生さんと先生がいて、いろいろ解説してくれました。美しく・しっかり展示してありますが、学園祭みたいな感じです。AREA2:惑星探査ゾーン(パンフレットから)懐かしかったのは「マクロスF、バルキリー」の実物大モデル。私の年齢ではアニメをオンタイムで見た最後の世代かな…入ってすぐのところにあります。イベントで使われたものをそのまま持ってきて展示してあります。このほか、小惑星探査衛星「はやぶさ2」、深宇宙探査技術実証機「DESTINY+」の模型が展示されています。千葉工大は探査衛星のプロジェクトにもずいぶんかかわっている。ちなみに、「DESTINY+」は2024年度にイプシロンSロケットで打ち上げる予定ですが、22年10月12日イプシロンロケット6号機打上げ失敗を受け原因究明が行われていました。24年12月25日に原因含め記者会見が行われています。この探査衛星の投入はまだあとなのかな?3D宇宙シアターもあります。土日祝に3D、平日は2Dの上映が行われるようです。毎日11:00,14:00,1500,16:00,17:00の上映だそうです。ここには、千葉工大生がいて、たくさん説明してくれました。「ロボットがやりたくて、この大学に入った」と言ってました。自分の学生時代「なんとなく化学」と思って進学したので、感心しました。ここは、エレベーターで6Fか7Fへいき、そこから乗り換えて9Fでおります。アクセスに手間がかかりますので、9Fは人が少ない。お勧めの遊び場です。郵政博物館(有料)もありました。

2025.01.06

コメント(0)

-

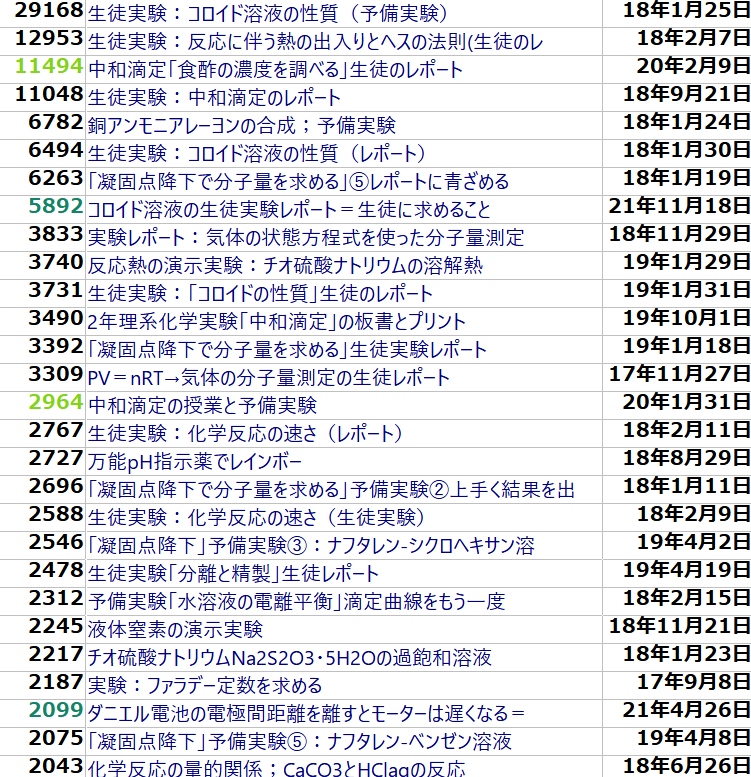

2024年記事ランキング

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昨年はたくさんの方に見ていただきありがとうございましたさて、昨年のブログ閲覧数1000アクセス以上をランキングにまとめました。インデックスとしてご利用ください。タイトルからは左欄「キーワードサーチ」や掲載日時からは左欄下「カレンダー」からたどり着くことができます。《生徒実験・演示実験》定番の生徒実験・演示実験を準備段階から記録した内容です。実験解説書には、実験方法など詳しく書いてありますが、記事内のリンクをたどっていくと実験準備ー実施ー実験説明のための黒板内容ー生徒の間違えやすいところー実験の勘所ー生徒のレポート内容を見ることのできる記事もあります。実験の進行とともに記録したものは先生方の役に立つのではないかとおもって掲載しました。定番の生徒実験・演示実験を準備段階から記録した内容です。左からアクセス数、タイトル、投稿日の順です。はじめはアクセス2000以上のもの続いて1000以上2000未満。新しくランク入りしたものもあります。1000アクセス以下でも実験・演示の記事はたくさんありますので、左らんのキーワードサーチから検索してみてください。今年は定番の「中和滴定実験」、「コロイド」。それに加えて「電離平衡」と「滴定曲線」のアクセスが多かったようです。《模型》結晶模型、分子模型の作り方を解説した記事です。百均Daiso・Seriaのプラケース9cmと7cmを使った模型(19年3月26日)は手軽に作ることができます。また、同じく百均で手に入るケースで作れるダイヤモンドや閃亜鉛鉱結晶模型(21年9月19日)も手軽に作ることができます。《授業》また、iPadを授業に使い始めて6年超になりますが、授業にはとても役立ってくれ、今では手放すことができなくなっています。アップルペンと合わせて使い勝手のよいソフト「GoodNotes」で使い続けています。講義しながら演示実験をする例も載せてあります。注)1359アクセスの「授業用プロジェクター画面ミラーリングAnycast換えました」について常に安定して表示ができない(特に動画表示で映らなくなる)ので、今はiPadのTypeCコネクタから有線でプロジェクターにつないでいます。AnyCast本体のバッファメモリーがあふれるのではないかと思っています。AnyCastは無線で表示でき、安価なので魅力的ですが、授業で長時間利用すると不具合を起こします。《解説》同僚や生徒と会話していて、生じた疑問を調べて解説しています。中途半端に解説しているものがたくさんあります。ご容赦ください。問題提起の意味もあります。《日常・その他》日常の話題や旅行など理科との関連を載せています。《興味を持たれた記事について》これらの表にはリンクを貼っていません。左欄の「キーワードサーチ」、さらに左欄下の「カレンダー」から日付で検索してください。手数をかけてすみません。

2025.01.01

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます令和7年(2025)

あけましておめでとうございます。(紀伊勝浦漁港)2024年は約20万アクセスをしていただき、このブログ開設(2017年6月)以来、171万5千アクセスを重ねています。アクセスしていただいた多くの方々、不十分な記事をご指摘いただいた方々、結晶・分子模型を購入していただいた方々に感謝します。昨年1年間は高校の講師をお休みさせていただきました。生徒実験や講義についての記事が少ないのはそれゆえです。その点をご容赦いただいて、今年もよろしくお付き合いお願いします。

2025.01.01

コメント(0)

-

モネ「睡蓮のとき」@国立西洋美術館と松方コレクション

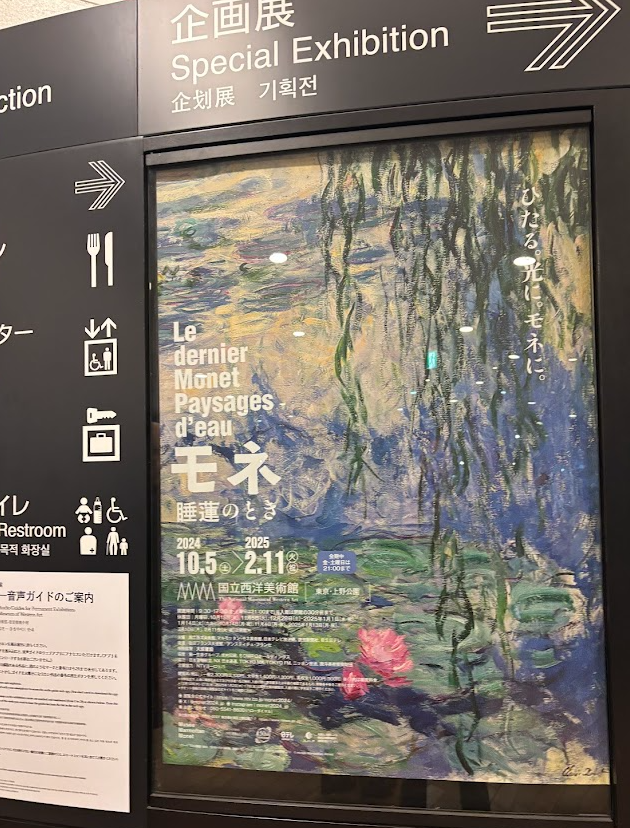

<モネ「睡蓮のとき」見てきました>上野の国立西洋美術館でモネ「睡蓮のとき」の展示(10/5~2/11)を見てきました。日曜日の16時からの入場チケットを使い17時過ぎ(閉館17:30)まで見てきました。この時間帯は比較的混みあわずにゆっくり見ることができました。60年間にわたって行方がわからなかったクロード・モネの大作《睡蓮ー柳の反映》がルーブル美術館で発見され、これも展示されていました。この作品は松方コレクションの一部で修復されて西洋美術館に収蔵されています。モネが1916年に制作した油彩画で、縦199.3×横424.4センチという大作です。その他、撮影が許されている作品です。描き手と対象の間にある空気感が好きなところです。以下は、購入してきた絵葉書です。この2作は池の岸辺の柳とその横の池と睡蓮が連続しています。開場はこんな感じになっています。<国立西洋美術館と松方コレクション>松方は明治期に首相を務めた松方正義を父に持ち、日本有数の造船所の社長でした。「美術品の一大コレクションを築き、日本の若者のために本物のアートに触れられる美術館をつくる」という松方の信念にしたがってロンドンやパリで1916年ごろから絵画の収集を始めます。作品はロンドンに約900点、パリに約400点、日本に1000点以上集められましたが、第一次世界大戦、関東大震災、昭和金融恐慌、第二次世界大戦で散逸しています。太平洋戦争後、吉田茂の後ろ盾でフランスと交渉、375点がパリから返還されました。この時のフランスの条件が「国民に開かれた美術館を建てる」ことで1959年に今の西洋美術館開館の契機となりました。美しき愚かものたちのタブロー (文春文庫) [ 原田 マハ ]価格:891円(税込、送料無料) (2024/12/24時点)楽天で購入原田マハさんの著書『美しき愚かものたちのタブロー』には、松方コレクション収集にロンドン、パリを走り回り、作品を守り、戦後日本に帰還させた4人の男たちの物話が、ち密な取材に基づいて書かれています。西洋美術館60周年に間に合うよう書かれたとても感動的なお話です。ちなみに、文庫版表紙はフィンセント・ファン・ゴッホ《アルルの寝室》は返還されずフランスに留め置かれることになったものです。西洋美術館の入り口にはロダンのブロンズがおかれています。これも松方コレクションに含まれていますが、入り口の物はその鋳造作品です。1926年以前、ロダン美術館の旧礼拝堂に松方コレクションが保管されていました。

2024.12.24

コメント(0)

-

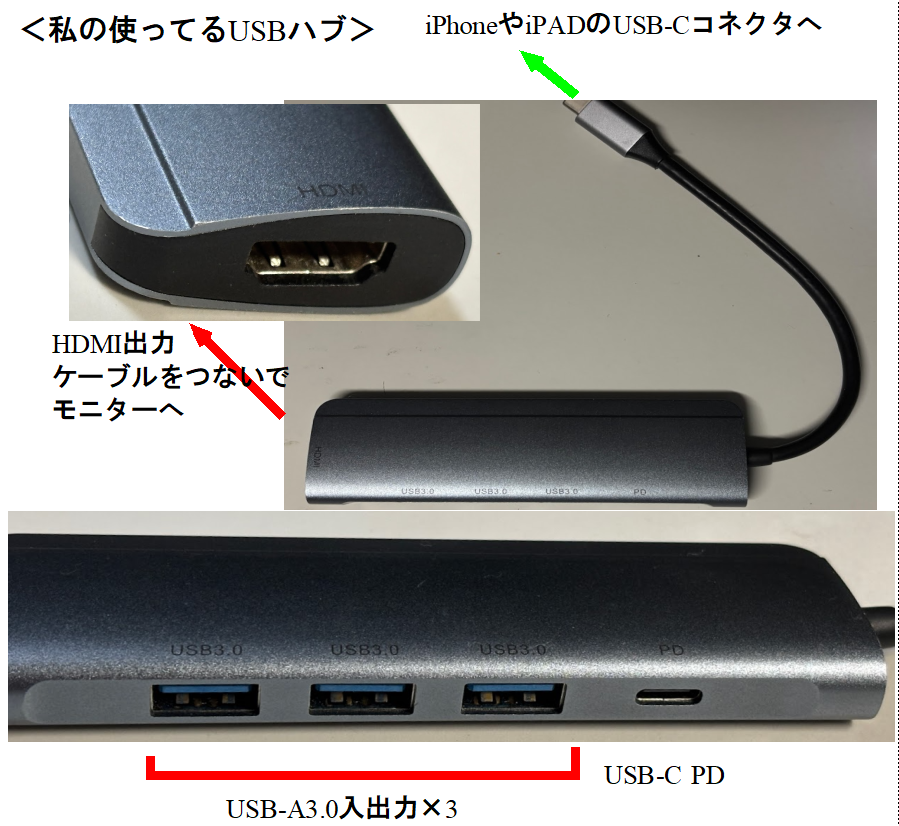

iPhoneやiPADのプレゼンでつかうUSBハブ

講義にiPAD忘れた!…(-_-;)…iCloudとiPhoneに救われた→2024/12/10ブログでiPhoneを使った講義についてお話ししましたが、USB-Cハブについて問い合わせがありましたので、私の使っているハブを紹介します。iPhone15(以前はライトニングコネクタ)やiPADはUSB-C の入出力があります。そこにハブのケーブル先をつなぐと画面のミラーニング出力ができます。iPhoneやiPADに外部電源をつなぐ必要があるときは、ハブのUSB-C PDにつなぎます。USBメモリーなどはハブに入出力が3つあるのでそれを使います。このハブはレーザーカッターの制御にも使っています。レーザー加工機HAJIME CL1+始動しました→2019/8/6ブログ安物のWindowsノートを使っていますが、これにはUSB-Cが1つ、電源と入出力を兼ねています。レーザー加工機を動かすには2つのUSB-Aが必要なのでこのハブに電源→USB-C PDとハブのUSBコネクタを利用しています。このハブは講義や授業、レーザー加工に利用頻度がとても高い。Padを教室の授業で使う(まとめ)→2020/8/30ブログでは、無線でHDMI出力できる「AnyCast」という製品を使っていましたが、ビデオ再生や長時間使用でときどき落ちます。おそらく、データバッファーの容量不足なのでしょう。そのため、今ではこのハブを使って有線で授業をしています。このハブの入手なのですが、私のものは5,6年前に2000円以下でAmazonで購入しました。HDMI出力とUSB PDがあるものを探してください。ダイソーでも似たような製品がありますが、不安で手を出していません。楽天やAmazonで「USB-C ハブ HDMI」で商品検索してください。楽天市場ではAmazonではこんな感じで検索結果が出ます。あとは、直感で選んでください。最近のものは、私自身で評価していませんので、外れひいたらご容赦ください。

2024.12.13

コメント(0)

-

講義にiPAD忘れた!…(-_-;)…iCloudとiPhoneに救われた

年に1回、長野県の大学で講義をさせてもらっています。大学1年生の一般・化学の授業で有機化学の入門編の講義です。テーマは「構造が性質を決める」。とくに、構造と溶解性について分子模型を使って解説し、演示実験も行います。講義では、iPADのGoodNoteかKeynote(Appleのプレゼンソフト)を使っています。iPadのUSB_Cをハブにつなぎ、HDMI出力をプロジェクターにつないでお話しします。今年もがっつり準備。車に講義用の資材を詰め込んでいってきました。さて、講義の準備というところで、講義に使うiPadを家に忘れてきたことに気が付いた。家に取りに帰るにも車で往復8時間かかります。「うわー!!どうしよう…どうしよう…」手元にはiPhoneしかありません。「えいっ!ままよ!」とUSB_CハブをiPhone15につなぎHDMIでプロジェクターにつないだら表示できました。Keynoteで図版示し、iPhoneのカメラをつかって演示実験を拡大して違和感なくしのぎました。学生さん、講義を楽しんでくれました。こうして、しのげたのはAppleのシステムに3つの利点があったからです。①USBーCで画像出力ができる iPhoneも近年USB-Cコネクタが付くようになり、3rdパーティ製の外部機器をつなげることができるようになりました。iPadではずいぶん前からUSB-Cコネクタになっており、これを利用してずっと授業で使ってきました。今回は緊急避難でiPhoneをつかい、画像表示ができました。②Apple製品(iPhone・iPad・MacBook)にはプレゼンソフト=Keynoteが標準添付このほかPages(ワープロ)、Numbers(表計算)も標準添付です。③データはiCloudにバックアップされている私はKeynoteで資料を作成、必要に応じてGoodNoteに転送して使っています。今回はバックアップされたデータをiPhoneのKeynoteに読み込み事なきを得たのです。わが家でiPhoneをモニターにつないだものです。左下にiPhone、真中下に切れていますがUSB_Cハブ、さらにHDMIケーブルが延びています。下はiPhoneのKeynote画面スクリーンショットです。MacBook、iPad、iPhoneを使っており、写真をはじめとしてあらゆるデータの連携がとてもよく作られています。(私はアップル信者でありませんけど…)

2024.12.10

コメント(0)

-

三沢航空科学館④航空機の歴史が深く熱い

10月末に青森県立三沢航空科学館を訪れました。この科学館には「宇宙ゾーン展示」「航空ゾーン展示」「科学ゾーン展示」があり、これまで航空ゾーンのアトラクション三沢航空科学館①「ピーターパンは怖い」大空を飛ぼう→2024/11/17ブログ や宇宙ゾーンのアトラクション三沢航空科学館②「Zero Gravity 360」宇宙遊泳はごめんです→2024/11/19ブログ三沢航空科学館③「宇宙探査ミッション」ムーンウォーク→2024/11/29ブログを紹介してきました。そもそも、なぜ青森県三沢にこの航空科学館あるのかというと米軍と自衛隊の航空基地があることも関係するでしょうが、①無着陸太平洋温暖飛行日本から米国へ初めて太平洋無着陸飛行を行ったミス・ビードル号の出発地点がここ三沢の海岸であったからです。1931年の10月4日、機体内と翼内に3600Lの燃料を積み(上写真の右に燃料ドラム缶)、三沢市淋代海岸を離陸、41時間10分で初の太平洋無着陸横断飛行を成し遂げました。この他に、印象深い展示は、日本が作った旅客機2機の実物展示があったことです。②YS-11とホンダジェットYS-11です。戦後しばらくの間、日本企業による飛行機の運航や製造の禁止されていましたが、1952年のサンフランシスコ講和条約の発効で日本が再独立し、一部解除されました。1956年、通産省重工業局航空機武器課の主導で国産民間機計画が打ち出され、会社設立後、1962年に試作機が完成されました。1964年全日空リースされた2号機が、東京オリンピックの聖火を日本各地に運んでアピールしました。1971年までに国内・海外利用に180機が製造され、保守関係のため最終的には1983に製造会社は解散となりました。展示機体は中を見学することができて、隅々まで見てきました。続いて、ホンダジェットです。内部には入ることができませんでしたが、ビジネスジェットの世界的ベストセラーを外からじっくり見てきました。翼の上にエンジンが載っている革新的な形状で、発表当時は大きな話題を呼びました。ホンダジェットの技術実証機は2003年12月3日初飛行しています。現在21年になります。全長12.5m、翼幅12.1mの小さな機体ですが乗員含めて7名が定員です。③屋外展示の機体屋外にもたくさんの歴史的な機体が展示されています。数機の機体には内部も見学出来て、コクピットに座ることができました。小学生のころ漫画で憧れたF104にも出会えて懐かしかったです。青森県の三沢市のこの科学館は駅からの交通もとても不便です。そのせいもあってか、入場者はとても少なくゆっくりと見て回ることができました。青森市や奥入瀬・十和田湖にでかける際はこちらに足を延ばすことを勧めます。私は新幹線とレンタカーを利用しました。

2024.12.05

コメント(0)

-

三沢航空科学館③「宇宙探査ミッション」ムーンウォーク

10月末に青森県立三沢航空科学館を訪れました。この科学館には「宇宙ゾーン展示」「航空ゾーン展示」「科学ゾーン展示」があり、三沢航空科学館①「ピーターパンは怖い」大空を飛ぼう→2024/11/17ブログで「航空ゾーン」のアトラクションを紹介しました。そして、「宇宙ゾーン」では三沢航空科学館②「Zero Gravity 360」宇宙遊泳はごめんです→2024/11/19ブログを体験してきました。今回は、「宇宙探査ミッション」です。3つの星の重力を体験できます。地球重力の1/6である月、1/3の火星、6%の冥王星で上下左右にジャンプして体感できます。アポロ計画で宇宙飛行士がピョンピョン飛び跳ねて移動している様子をかつて見たことがあります。それを体感できました。冥王星って重力小さいのもよくわかります。とても、興味深い体験でした。

2024.11.29

コメント(0)

全872件 (872件中 1-50件目)