2007年02月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

グラマトフィラム・スペシオサム Grammatophyllum speciosum

一昨日(2月26日)に続いて世界らん展日本大賞2007の収穫物第2弾。それは世界最大の蘭として有名なグラマトフィラム・スペシオサム(Grammatophyllum speciosum)。まるでデンドロのノビル系を巨大化したようなバルブに、シンビジウムのような葉っぱが付いている。鉢のサイズは5号で、高さは鉢を含めて約70センチほど。 原産地の東南アジアでは高さ数メートルにも達するらしい。 さて、このブログを毎日ご覧になっておられる方はもうお気付きだと思うが、実はちょうど1ヶ月前の1月27日の日記でもこのグラマトフィラムの話を紹介している。かつて私はこの世界最大の蘭の開花に成功したことがあるが、転居の都合で手放す羽目になってしまった。その後、なかなか手にする機会がなく、今回のらん展訪問でめでたく入手することが出来た。 ただ、やはり気になるのがその大きさ。あまり大きくなると困るし、以前と同じようにそれなりに肥料を控えめにして栽培したいと思うが、どうしても手に負えなくなったらまた手放してしまうかも(笑)。

2007.02.28

コメント(6)

-

生長の早まったアリウム・ギガンチューム

日差しが春らしくなってきた今日この頃、畑の作物も少しずつ生長が早まりつつある。1月23日の日記で紹介したアリウム・ギガンチュームも、今では何かの生き物が触手を広げたかのように(笑)葉を広げている。その姿が多肉植物のようで見ていて面白い。 ところがこのアリウム、画像ではほとんど分からないが、右側の株の葉が鳥につつかれたことがある。また、自家採種用の下仁田ネギも葉に穴が開けられている。最近、ヒヨドリにキャベツをよく食べられて困っているのだが、もしや片っ端から畑の作物をつついて味見でもしているのだろうか? 下仁田ネギは分かるが、アリウムまでつつくとは・・・。周りに畑はたくさんあるのに、そこまでしてまで美味しいものを探したいのだろうか? 春から秋にかけては害虫に悩まされ、冬は鳥に悩まされ、植物を育てるって本当に大変だ・・・。

2007.02.27

コメント(2)

-

スタンホペア・ライヘンバッヒアナ Stanhopea reichenbachiana

2月24日の日記では世界らん展日本大賞2007について紹介。その即売場でゲットしたお宝第1弾。それはスタンホペア・ライヘンバヒッアナ(Stanhopea reichenbachiana)。10年以上前だっただろうか、某園芸雑誌でその花の写真を見て以来すっかりほれ込んでしまい、ずっと探していたもの。 花の画像はGoogleで検索するといくつかヒットするが、国内のサイトでは今現在たった1つしかヒットしない。それぐらいに国内では貴重なもの。今回入手したものはおそらく実生苗だと思われ、まだまだ株が小さいが、これから育て上げていくのが非常に楽しみだ。 なお、種名の「reichenbachiana」の正しい読み方は実は私は知らない(笑)。たぶん、ドイツ系の「ライヘンバッハ」という人名にちなんだ学名ではないかと思い、とりあえず私のブログでは「ライヘンバッヒアナ」と表記はしているが・・・。

2007.02.26

コメント(2)

-

タマネギの経過報告 その2

2月22日に続いてタマネギの経過報告第2弾。前回紹介した品種は超極早生のハイゴールド1号。それと同時に育てているのが赤タマネギの早生湘南レッド。 ウ~ン・・・(ーー;)、苗を植えたときからあまり大きくなっていないなぁ・・・。本当にあと2ヶ月あまりで大きなタマネギが出来るのだろうか? この早生湘南レッドは神奈川県で育成された品種。種袋の説明には「播種適期は9月20日~25日」と、ご丁寧にも日付指定がされている(笑)。私はその期間内にタネを蒔いたし、同じ神奈川県での栽培なので、ちゃんとタマネギが出来てくれると期待はしているが・・・。 ちなみに、画像奥のワラを敷いているあたりを境目にして後ろに植えているのがハイゴールド1号。春が近付くにつれて生育が微妙に早まっているようだ。葉の色が早生湘南レッドと違うのが面白い。

2007.02.25

コメント(4)

-

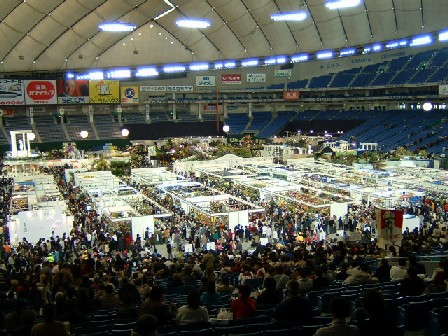

世界らん展日本大賞2007に行く の巻

今日は、東京ドームで毎年恒例になっている「世界らん展日本大賞」の開催初日。このところ私のブログは家庭菜園ブログと化しているが、実は洋蘭歴20年を超える自称愛蘭家でもある。ドームで最初に蘭展が開催されたのは平成元年のこと。その後、平成3年から「世界らん展日本大賞」という名称で毎年この時期に開催されている。 私はこの蘭展には、過去に平成元年、平成3~13年、17年に行っている。これだけ何度も行っていると、ランに対する眼が肥えてしまって、よほどのものでない限り驚かなくなった。私がこの蘭展に出向く目的は、展示物ではなくショッピングのためだと言っていい(笑)。何と言っても国内外から100件近く(以上?)もランの業者が集まるため、お宝を探しに行くのをとても楽しみにしている。というわけで、今回も展示物の見学はそこそこに即売場へと急いだ。 毎度のことながら、即売場は大変な賑わい振りで、大勢の客でごった返していて歩くのが本当に一苦労。私は洋蘭を始めてから20年以上にもなり、ありとあらゆるランを見てきているので、よほどのものでない限り購買意欲が湧かない。それでも人ごみの中で自分のレーダーを張り巡らしてお宝を探し求め、2つほど珍しいランを入手した。いずれも私が長年捜し求めていたもので、日本ではめったに手に入らないもの。いつも自分でも不思議に思うが、あの混雑の中で、しかも無数に並べられたランの中からお目当てのものを見つけ出すあの能力は、愛蘭家の本能なのかもしれない(笑)。何を買ったかは後日紹介予定。 ちなみに、この蘭展は3月4日(日)まで開催されているので、興味がある方は足を運んでみてはいかがだろうか。公式サイトはこちら。

2007.02.24

コメント(7)

-

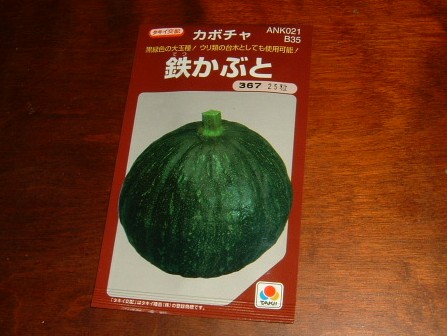

カボチャ「鉄かぶと」の種子ゲット

先日、カボチャの「黒かぶと」の種子を入手した。発売元はタキイ。非常に丈夫で生育が旺盛な品種で、食用としてだけではなく、ウリ科野菜の台木としても使われる。私がこの品種を入手したの理由は、まさにその接木の台木にするため。では、何を接ぐかというと、それは1月20日の日記で紹介したあのハミウリ。自宅では昨年プリンスメロンを栽培したために、ウリ科の植物が連作できない。というわけで接木に挑戦することにした。 が、以前書いたとおり、ハミウリの種子はたった5粒しか入っていない。よほど上手く接木をしないと、タネが無駄になってしまう。さて、ハミウリの運命はいかに!? とりあえず、昨年はサツマイモの接木に成功しているので、なんとかなるのではないかと楽観視してはいるが・・・。(2006年10月22日の日記参照)

2007.02.23

コメント(2)

-

タマネギの経過報告 その1

昨年の11月11日の日記ではタマネギの定植について紹介。あれから3ヶ月あまり経った現在の姿がこちら。 ウ~ン・・・植えた当時に比べてあまり大きくなっていないような気が・・・(ーー;)。アップで撮っているから多少は大きく見えるものの、やはり寒い時期だけに成長が遅いようだ。ちなみに、品種はハイゴールド1号。4月中旬から下旬にかけて収穫できるという超極早生種。収穫予定まであと2ヶ月しかないが、本当にタマネギが出来るのだろうか!?

2007.02.22

コメント(2)

-

キャベツのヒヨドリ対策 その2

2月18日の日記に続いてキャベツのヒヨドリ対策第2弾。前回は焼き損ねたCDR(笑)をぶら下げるというもので、今回は防鳥ネットをそのままかぶせるというオーソドックスなもの。 この紫キャベツ、中心の結球した部分にいくつか穴を開けられた。同じ貸農園でキャベツを作っている人は多いし、周囲にも農家のキャベツ畑があるのに、それでも足りないのだろうか? 私の紫キャベツは玉が大きくなるにつれて被害が大きくなってきた。色が紫だからヒヨドリには美味しく見えるのだろうか? ちなみに、この紫キャベツでお好み焼きを作ったらどうなるか実験してみたいと思っている(笑)。

2007.02.20

コメント(4)

-

うちの近所にサイハイラン自生地が

最近、うちのすぐ近所の森の中にサイハイランが自生しているのを見つけた。サイハイランの自生地といえば、わたしはこのブログで昨年(2006年)の5月23日に紹介しているが、そこは自宅からバイクで2時間近くもかかる場所にある。今回見つけたところはわずか数分で行ける場所。うれしくなってその姿をカメラに収めた。初夏の開花期が楽しみだ。

2007.02.19

コメント(2)

-

キャベツのヒヨドリ対策 その1

1月31日の日記で紹介した富士早生キャベツの幼苗。日差しが春らしくなるにつれ、生長も少しずつ早まってきたように見えるが、実はヒヨドリの被害に悩まされている。ヒヨドリにとっては、小さな苗は柔らかくて食べやすいのだろう。と言うわけで、今日はヒヨドリ対策をすることにした。 焼き損ねたCDR(笑)を釣り糸で吊っただけだが、暗い夕方に撮影したこともあって釣り糸がほとんど見えず、得体の知れない物体が宙に浮いているように見える。わずかな風でクルクル回るので、光が乱反射して怪しさ抜群(笑)。さて、効果のほどは? なお、家庭菜園をされている方には、エラーが出て書き込めなくなったCDRは、こういうときのために捨てないで取っておくことをお勧めしたい(笑)。

2007.02.18

コメント(2)

-

ジャガイモに石灰は不要!?

今日は貸農園にジャガイモの種芋を植えた。今回植えたのはアンデスレッドが5個、キタムラサキが7個の計12個。実は、同じ農園のお向かいさんも先週末にジャガイモを植え付けていたのだが、そのときにその方から気になることを聞いた。「『ジャガイモを植える前に土に石灰を混ぜる』と書かれている本と、『石灰は不要』と書かれた本がある。どっちが本当なんだろう?」 確かに、野菜作りのマニュアルには、作物の植え付け前に石灰を施すように書かれていることが多い。特に、ホウレンソウなどアルカリ土壌を好む野菜を日本で作るには、石灰は不可欠。しかし、何でもかんでも石灰を入れれば良いというわけではない。 ネット上で調べると、ジャガイモには石灰は「不要」と書かれているサイトが多い。その根拠として、石灰を施すと土のpHが上がって「そうか病」にかかりやすくなり、芋の表面に斑点が出来ることがあるとのこと。そうか、ジャガイモには石灰は余計なお節介だったのか(笑)。 しかし、ジャガイモには石灰が必要と書かれているサイトは依然として多く、中には「消石灰の追肥で最高のジャガイモを収穫」と書かれているものもある。こうなると、一体どっちが正しいのかわからなくなってくる。とりあえず、私は今回は石灰を施さず、かといって土の酸度も気になるので、かくし味?として草木灰を少し混ぜておいた。ちなみに、私が石灰を使うときは、牡蠣殻から作られた有機石灰を使うことにしている。

2007.02.17

コメント(8)

-

皇帝ダリア 挿し木 その後

1月8日の日記で紹介した皇帝ダリアの挿し木。あれから約1ヶ月と1週間が経ち、今ではこんな姿に。 左が八重咲きの品種で、かなり勢い良く新芽が伸びている。しかし、日照不足で徒長してしまっている。右側は一重のもので、この画像ではわかりにくいが、小さな新芽が動き出している。 皇帝ダリアは一重が3本、八重が2本の計5本挿し木したが、今のところ発芽が確認できたのはこの2本のみ。昨年の暮れに皇帝ダリアを伐採してから、しばらく放置していたために枯れてしまったらしい。伐採してすぐに挿したらもっと活着率も上がっただろうが、昨年は強風にずいぶん苦労させられたので、今年は皇帝ダリアを育てることにはあまり乗り気ではない。もし、たくさん苗が出来たらネットオークションにでも出そうと思う。と言うわけで、もし私が皇帝ダリアを出品したら、買うて~(こうて~)。 今日は外したかな(^^;)?

2007.02.16

コメント(4)

-

デジカメが戻ってくる

2月6日に修理に出したデジカメが、明日戻ってくることになっている。本当は今日受け取れるはずだったのだが、仕事の帰りに用事があったために取りに行けなかった。今日受け取れていたら何とか画像付きで日記が書けたのだが、ついにネタがなくなってしまった。ああ、残念(笑)。ただし、夏の間に撮り貯めたネタは多いので、その画像を使おうとも思ったが、今改めて見てみると、こんな冬の寒い時期に真夏の炎天下の画像を使うのもミスマッチのような気がしたので(笑)、今日は画像なしで書くことにした。

2007.02.15

コメント(4)

-

ソラマメの早蒔きは禁物

もうソラマメに花芽が付いたと紹介したのは1月18日の日記でのこと。昨年末から懸念はしていたのだが、私のソラマメは生育が良すぎて寒害を受けてしまっている。早蒔きすると寒さが来る前に大きくなりすぎて、耐寒性が弱くなるとは聞いていたが、それは本当だった。 実は、最適な蒔きどきが分からなかったので、タネを1週間ずらして2回に分けて蒔いていた。この画像の右側は昨年の10月28日に蒔いたもので、左側がそれより1週間後の11月4日に蒔いたもの。早く蒔いたものはご覧の通りだら~んとしおれてしまっている。やはり実験はしてみるものだと思う。 「実るほど 頭を垂れる 稲穂かな」ということわざがあるが、このソラマメは実る前に頭を垂れてしまった(笑)。

2007.02.14

コメント(4)

-

新宿御苑のソウカクデン(蒼角殿)

1月6日の土曜日、私は所要のために都心に出向き、その帰りにちゃっかり新宿御苑に立ち寄った。そこで撮った写真の中からちょっと微笑ましい写真を一枚。 これは多肉植物のソウカクデン(蒼角殿)。タマネギみたいな鱗茎から蔓を伸ばすという大変ユニークな植物。学名はBowiea volubilis。今まではユリ科の植物とされてきたが、近年になって植物の分類が変わってきたようで、現在ではヒヤシンス科と表記しているサイトもある。ユリ科というのも意外だが、ヒヤシンス科というのもずいぶん不思議な気がする。 かつて、単子葉植物は何でもかんでもユリ科に詰め込まれていた感があるが、新しい分類ではヒヤシンス科、ネギ科、スズラン科など、さらに分類が細かくなっている。100年もすると今の植物図鑑は役に立たなくなるのかも知れない。 さて、この新宿御苑のソウカクデン。肉まんのように(笑)丸々太った五個の鱗茎が仲良く並び、非常に微笑ましかったので思わず立ち止まって一枚撮影。ただ、見た目には仲良く見えるが、実際には押し合いへし合いで喧嘩してるのかもしれない(笑)。

2007.02.13

コメント(4)

-

キャベツ 金系201号の成長

昨年はキャベツをタネから育てて、その美味しさに大感激。それに気をよくして昨年の12月にキャベツ「金系201号」の苗を3株購入、1株は自宅に植えて2株は貸農園に植えた。 画像でお分かりのとおり、地面をくぼませて苗を植えている。去年キャベツを植えたとき、畝が高すぎた上にキャベツの茎が長く伸びてしまい、倒れないように土寄せしたところ、さらに畝が高くなってしまうという失敗があった。そんなわけで、土寄せしても畝が高くならないようにあらかじめ地面をくぼませている。 ちなみに、自宅に植えたキャベツの苗は、植えた直後にヒヨドリに丸坊主にされてしまった(泣)。近年、ヒヨドリによるキャベツの食害が増えているら。どうもキャベツに味を占めてしまったらしい。夏から秋にかけてはアオムシが付くし、冬はヒヨドリに狙われるし、キャベツ栽培って本当に大変だ・・・。

2007.02.12

コメント(6)

-

東京ドーム蘭展の前売り券を購入

今日は、東京ドームの蘭展の前売り券を購入。この蘭展はもうすでに10数回を数え、今年は2月24日(土)から3月4日(日)まで開催される。洋蘭愛好家の私としては、何かお宝にめぐり合えるのではないかという期待を胸に今年も行ってみたいと思う。公式サイトはこちら。 と言うわけで、現在はデジカメは修理中のためにネタがなく、今日はいろいろ忙しかったので、今日の日記は手抜きモードでご勘弁を(笑)。

2007.02.11

コメント(4)

-

下仁田ネギ 自家採種用

昨年12月から今年1月にかけて下仁田ネギを収穫。初めての栽培だったが、想像以上に美味しいことに感激。数十本育てた中で、1本だけ異様に生育が良い個体があったので、それは自家採種用に残してある。 これは11月16日の日記で紹介したものと同じ株。現在は寒さのために葉が枯れているが、春になると生育を再開するはず。一つ心配なのが、ほかの株を収穫する際に根元をほじくり回しているので、そのときにこの株の根が傷んでいるのではないかということ。しかし、なんとかなるのではないかと楽観視している。 しかし、この自家採種用の下仁田ネギ、今回栽培したものの中ではもっとも太いので、実は食べてみたい衝動に駆られることがある(笑)。

2007.02.10

コメント(4)

-

Iris sicula イリス・シキュラ

昨年の12月12日の日記で紹介したイリス・アルビカンスに続く、ジャーマンアイリスの原種シリーズ(?)第2弾。今回紹介するのはイリス・シキュラ(Iris sicula)という原種。イタリアのシチリア島周辺のごく限られた地域が原産地のようで、現地の気候のことは良くわからないが、とりあえず当地ではこの寒い時期でも屋外で難なく育っている。 とはいっても、球根(根茎)を買ったのが昨年の秋なので、まだ新芽が出てきた程度。ネットで調べたところ、花は普通に青紫色だが、背丈が非常に高くなるとのこと。現在は小さな鉢に仮植えしているが、春になったら地植えにして大株にして楽しみたい。ちなみに、ジャーマンアイリスの原種シリーズ(笑)は第3弾まで用意してある。

2007.02.09

コメント(2)

-

プヤ・ベルテロニアナ Puya berteroniana

2月5日の日記にて、種名不詳のプヤを紹介。もともとそれは、プヤ・ベルテロニアナ(Puya berteroniana)として2年前に種子を入手して育てたもの。ところが、どうも別種らしいと気付いたのは以前書いたとおり。実は、私は3年前にも別の業者からP. ベルテロニアナの種子を取り寄せて育てている。こちらが現在の画像。 屋外で育てているが、こんなに寒くなっても青々としているし、とげも非常に鋭い。左側にチラッと写っているのは、以前紹介した種名不詳のプヤ。両者を並べると、その違いがはっきりしている。今回紹介したものが本物のベルテロニアナだと信じているが、左側のニセモノ?もどんな花を咲かせるか非常に楽しみにしている。 ちなみに、このベルテロニアナは発芽率が良くて苗がたくさん出来たのだが、最初の年に冬越しに失敗してしまい(泣)、生き残ったのはこの一株だけ。寒さに強いと聞いていたので油断したのが原因だった。しかし、ここまで大きくなればよほどのことがない限り大丈夫だと思う。

2007.02.08

コメント(4)

-

キタムラサキ 種芋ゲット

2月4日に引き続き、ジャガイモの種芋購入報告第2弾。小学4年生のとき以来実に○○年ぶりにジャガイモを育てることになり、とりあえず視覚的に楽しめる品種と言うことで、まずは皮の赤いアンデスレッドを購入。そして、もう一つ何か面白い品種を植えたいと思って選んだのがキタムラサキ。 ご覧の通り、中身が紫色と言う非常にユニークなもの。最近の園芸カタログを見てつくづく思うのは、ジャガイモの品種が昔に比べて格段に増えたこと。昔はジャガイモといえば男爵かメークインが定番だった。それにしてもこのキタムラサキの断面の画像、なんだか人間の肺みたいだ(笑)。

2007.02.07

コメント(4)

-

デジカメ修理

今日はデジカメを修理に出した。私のデジカメはFUJIFILMのFinePix A303。電源を入れるとレンズカバーが開いて、中からレンズがニュ~っと飛び出てくるタイプのもの。ところが、電源を切ってもレンズが正常に収納されなくなることが多くなり、ついに修理に出すことにした。 昨年の春には、別の箇所が不調になり修理に出したばかり。そのデジカメを買ったのは今から4年前の2003年3月。なんだかデジタル機器は案外寿命が短いような気がするなぁ・・・。CDプレーヤーなんかも数年で聴けなくなるし。本当に日本の工業後術は世界一なのか!? ちなみに、うちでは20年前のレコードプレーヤーが今も現役。 というわけで、ただでさえ園芸ネタが少ないこの時期に、今まで撮りためた画像でしのぐことが出来るのか!? 新たな挑戦が始まる(笑)。まあ、今回もヤ○ダ電機の5年間保障があるから修理代がタダになる(予定)のがせめてもの救いだ。

2007.02.06

コメント(0)

-

種名不詳のプヤ

私の手元に種名不詳のプヤが一鉢ある。プヤとはパイナップル科の植物、いわゆるアナナス類の一つで、南米に自生する。2年前に種子を蒔いて育て、実は昨年の6月にプヤ・ベルテロニアナ(Puya berteroniana)としてこのブログで紹介したのだが、その後、これはどうも別種の可能性が高くなってきたので、その日記はすでに削除している。 べルテロニアナにしては葉が細長く、やわらかいような気がする。なお、この画像では葉が赤みを帯びているが、これは屋外で育てていて寒さで赤くなったのであって、本来の葉の色は緑色である。別種なのかどうなのか定かではないが、花が咲けば種名が判明すると思うので、そのときまで大事に育てたい。

2007.02.05

コメント(4)

-

アンデスレッドの種芋ゲット

もうそろそろジャガイモの植え付け時期がやってくる。地元の園芸店やホームセンターではすでに種芋が入荷している。と言うわけで、私も今年はジャガイモを作ることにした。ジャガイモを育てるのは小学4年生のとき以来○○年ぶり(笑)。当時はジャガイモの品種と言えば男爵かメークインぐらいしかなかったと思うが、現在では色や形、それに味などが違う実に様々な品種が売られており、隔世の感がある。いろいろ迷った末に、皮が赤い「アンデスレッド」を選んだ。 発売元はサ○タのタネ。しかし、このパッケージの裏の説明を見ると、「植付期:8~9月」とある。8~9月・・・!? あんですって!? ・・・じゃなくて(笑)、何ですって!? それは秋植えの植え付け時期のはず。おそらく、秋植え用のパッケージの説明文をそのまま修正しないで印刷したらしい。ちょっと気を付けてもらいたいところ。 さて、このアンデスレッドのほかにもう一つ別の品種の種芋を買った。それについては後日紹介したい。

2007.02.04

コメント(4)

-

斑入りテンジクスゲ(天竺スゲ、天竺菅)

テンジクスゲという植物をご存知だろうか? カヤツリグサ科の植物で、観葉植物のシュロガヤツリをコンパクトにしたような、なかなかユニークな植物である。ヤシの葉にも似ているためか、別名をヤシガヤというらしい。中国原産。学名はCarex phyllocephala 。 かつて、私は山野草専門店でその「ヤシガヤ」と称する植物を購入。個性的な姿が非常に気に入っていたのだが、転居の都合で泣く泣く手放すことに。そして再び植物を栽培できるようになった現在、そのヤシガヤ求めて同じ業者を訪ねたが、あいにく売り切れなったとのこと。ネット上で探しても不思議なことにほとんど情報が見つからない。 そんなある日、たまたま立ち寄った園芸店でそれらしき植物を発見。しかもなんと斑入り。ラベルには「斑入り天竺スゲ」とある。そうか、そういう名前だったのか。もちろん迷わず購入。現在、庭の隅でその美しい葉を茂らせている。現在はまだ小さいが、これからもっと大株にして楽しみたいと思う。

2007.02.03

コメント(4)

-

雷帝下仁田 生育状況

昨年の10月7日にサカタの雷帝下仁田のタネを蒔き、そして10月15日の日記で発芽状況を紹介。当初は発芽率が良くて喜んでいたのだが、実はあの日記で紹介した直後、虫にやられてしまい、4分の3ほどがなくなってしまった(泣)。犯人(?)はヨトウムシらしい。その後も土の中をモグラに掘られたりで受難が続き、ようやく生き残ったわずかな苗はとりあえず順調に生育している。 が、非常に期待していただけに本当に残念。現在、カネコ種苗と本場下仁田産のものも順調に生育していて、それぞれの出来具合を比べたかったのだが、雷帝下仁田のサンプルが極端に減ったのは本当に痛い。まだタネが余っているので、春になって場所に余裕があればまた蒔いてみたいと思う。 余談だが、モグラに掘られたときにどういう対策をしたかというと、それはモグラの通り道の上にイヌのウ○○を置くこと(笑)。においに敏感なモグラはイヌを恐れて近づかないらしい。それが功を奏したのか良くわからないが、少しは被害が減ったような気がする。しかし、イヌのウ○○というものは、道端に落ちているのを時々見かけるが、いざ自分で探すとなると、そういうときに限ってなかなか見つからない(笑)。あと、この防除方法は収穫間近の根菜類がある場合はやめておいた方がいい。理由はお分かりのとおり(笑)。

2007.02.02

コメント(6)

-

地湧金蓮花の越冬

私は貸農園にバナナの仲間の地湧金蓮花(ちゆうきんれんか)を植えている。通称チャイニーズ・イエロー・バナナ。前回紹介したのが昨年の9月8日のこと。あれからさらに成長を遂げ、秋には見事な大株になったのだが、あの当時は園芸ネタが多くて紹介しそびれてしまった(笑)。そして毎朝霜柱が立つようになった現在の姿はこちら。 葉っぱは完全に枯れ、タケノコのような幹(正確には幹ではない)だけが残っている。こんなみすぼらしい姿になっても春には成長を再開するので心配はいらない。ちなみに画像手前にちょこんと出ているのは、アリウム・ギガンチュームの新芽。そして画像奥に横一列に生えているのは、防風林代わり?に植えたエンバク。この地域は強い北風が吹いたときの被害が大きいので、畑の北側にエンバクのタネを蒔いたのだが、こんなに小さいととても防風林の役目は果たさないな、こりゃ(笑)。

2007.02.01

コメント(2)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- ウンビリクスを植え替える

- (2025-11-25 11:23:16)

-

-

-

- 花や風景の写真をアップしましょ

- 東京の今朝の天気、神代植物公園の秋…

- (2025-11-25 06:59:58)

-

-

-

- ミニバラが好き!

- 暑さでミニバラ次々枯れる 元気な大…

- (2025-08-22 21:43:41)

-