2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年05月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

初練習

第1回演奏会に向けた、ブラームスのホルン三重奏の初練習を行いました。ホルン三重奏のメンバー(ホルン、ヴァイオリン、ピアノ)は、既にブラームスのホルン三重奏曲をEnsemble Tacetの演奏会で3回に分けて演奏したことがあるのですが、全楽章を一度に演奏するのは今回が初めてです。まずは、全楽章を通してみました。3楽章の途中で一度だけ止まりましたが、それ以外は通りました。3楽章が一番難しいと感じたので、3楽章の練習をしました。ヴァイオリンが2小節間G線の開放弦を弾く所や、最後の4小節の音程を合わせたり、中間部の stringendo(だんだん速く)を合わせたり、この曲中唯一の3つの楽器全てff(フォルテッシモ)になる部分を合わせたりしました。2楽章。冒頭部分を Scherzo に感じられるように練習し、途中出てくる2連音符の部分を合わせ、中間部の Molto Meno Allegro の部分の後半の盛り上がる部分を練習しました。4楽章。折角の全楽章を演奏する機会なので、繰り返しを演奏しようということになりました。そのため、演奏したことのない1括弧の練習をしました。この部分のピアノのペダルについても検討しました。また、中間部のホルンが活躍する部分も練習しました。1楽章。前半の Poco piu animato の最初のf(フォルテ)の後、ホルンとヴァイオリンの掛け合い部分について、3つの楽器がきちんとはまるように練習をしました。このような感じで、初練習は時間となりました。

May 28, 2005

コメント(0)

-

追いつきました

これまでは、過去の出来事について記載してまいりましたが、やっと追いつきました。今後は進捗があるたびに記載していきたいと思います。更新頻度は低くなると思いますが、皆様、よろしくお願い申し上げます。

May 27, 2005

コメント(0)

-

2005年5月22日のこと/第2回演奏会メンバー募集

東京農工大学OB管弦楽団の練習のミーティングで、第2回演奏会のメンバー募集のお知らせをしました。第2回演奏会では、木管五重奏の演奏メンバーはほぼ決まっているのですが、他はまだ何も決まっていません。どのようなメンバーになるか、楽しみです。本団体の趣旨は、東京農工大学OB管弦楽団のメンバーを中心とした団体にする。ただし、限定はしない。自分たちだけではなく、お客さんにも楽しんでもらえる演奏、また来たいと思ってもらえるレベルの演奏を目指す。単発の演奏会ではなく、定期的に演奏会を開く団体にする。自分たちの演奏を客観的に把握するために、 必ず誰かに見てもらう練習を入れる。演奏はなるべく1曲(全楽章)を取り上げる。演奏会は都心から府中近郊の範囲で行う。となっています。

May 27, 2005

コメント(0)

-

2005年5月15日のこと/ドヴォルザーク初ピアノ合わせ

初めて、ピアノ五重奏を5人で合わせました。ゆっくりめのテンポでしたが、意外とスムーズに、ほとんど止まらずに全楽章を通すことができました。その後、1楽章の練習を行いました。テンポやテンポの変化について細かく決めていきました。弦楽器だけのときに比べ、ピアノが入ることによってずいぶん安定しました。練習後に、今後の練習日程について5人で話し合いをしました。5人の日程がなかなか合わず、練習日がとても限られることがわかりました。6月に2回、8月に3回、9月に1回の合計6回だけです。6月の1回目に2楽章、2回目に3・4楽章を練習し、8月の練習で、プロの先生に練習を見てもらうことに決めました。本番に間に合うのか、少々不安です。

May 25, 2005

コメント(0)

-

2005年5月8日のこと/モーツァルト練習3・4楽章

不協和音の3・4楽章の練習をしました。3楽章はのって弾けていない感じだったのですが、3拍子を意識することによりとても改善されました。4楽章は旋律のイメージはそれほど難しくは感じられません。どちらかというと、速いパッセージを弾きこなせるか、音程は正しく取れるかといったほうが問題でした。インテンポで練習を進め、曲の感じをつかんでからゆっくりとパッセージや音程を見ていこうということになりました。

May 22, 2005

コメント(0)

-

2005年5月3日のこと/ホームページ開設

このホームページを開設しました。あまり時間をかけられないので blog 上に作成しようと初めから考えていましたが、その中でもとても簡単そうな楽天を選択しました。

May 21, 2005

コメント(0)

-

2005年4月28日のこと/モーツァルト練習1・2楽章

不協和音の1・2楽章の練習をしました。1楽章は前回と比較して、だいぶ曲の感じがつかめてきました。モーツァルトの軽さを出すための音の処理について、決めかねる部分があり、今後も検討していくことになりました。2楽章も感じはつかめてきたのですが、旋律をどのように弾けばよいのかイメージがつかめずにいます。この点において、2楽章が一番難しいと思いました。

May 20, 2005

コメント(0)

-

2005年4月10日のこと/モーツァルト練習4楽章

不協和音の4楽章の練習をしました。4楽章はアレグロ。中間部はなかなか良い感じでした。速くて細かい部分が多いので、音楽を作る難しさより、演奏技術が求められる感じでした。弾けるようになれば自然と曲になる感じです。モーツァルトらしく、軽く、スラーを生かす演奏を心がけました。また、華やかさを出すには1stヴァイオリンが重要そうです。1楽章、2・3楽章、4楽章と今まで細かくやってきて、1・2楽章が難しいことがわかりました。

May 19, 2005

コメント(0)

-

2005年3月26日のこと/モーツァルト練習2・3楽章

不協和音の2・3楽章の練習をしました。まずは2楽章。2楽章はアンダンテ・カンタービレでゆっくりなので譜面面は難しくないのですが、音楽を作っていくとなるとやはり難しいことがわかりました。まず最初に、まだ旋律が自分たちのものになってない感じがしました。先は長いのでまだいいのですが、旋律を自分たちで消化する必要があります。3楽章はメヌエット~トリオ。2楽章よりはずっと演奏しやすいと思いました。音楽を作っていきやすそうです。

May 18, 2005

コメント(0)

-

2005年3月5日のこと/Ensemble Tacet演奏会

ホルン三重奏のメンバーで、Ensemble Tacetの演奏会“Ensemble Tacet 2005”に参加しました。この3人で、デュセクのホルン三重奏曲の第一楽章を演奏しました。これまで、ブラームスのホルン三重奏曲を同じメンバーで何度か演奏してきたのですが、今年は新曲にチャレンジしました。あまり有名な曲ではなく、CDを探しに行っても見当たらなかったため、楽譜だけを頼りに曲を作っていきました。ピアノとヴァイオリンが活躍し、ホルンはオプションのような感じで少し物足りなかったようです。なかなか演奏は好評で、アンケートによる人気投票で上位にランクしました。また、この3人が出演するということで、Ensemble Arpege のチラシを、演奏会のプログラムに挟み込んでお客様に配布しました。

May 17, 2005

コメント(0)

-

2005年3月1日のこと/第2回演奏会の会場抽選

第1回の演奏会は、勢いもあって9月に演奏会を行うことになりましたが、母体である東京農工大学OB管弦楽団の演奏会を毎年10月に行っているため、Ensemble Arpege の演奏会は毎年5月か6月くらいに行うのが良いのではないか、という話になりました。また、演奏会会場も、東京農工大学OB管弦楽団が毎年演奏会を行っている府中の森芸術劇場が良い、ということになりました。府中の森芸術劇場のホールは15ヶ月前に抽選を行うので、来年の6月のウィーンホールを確保すべく、抽選に臨みました。その結果、抽選には見事に外れ、昼間の時間はホールを確保することができませんでした。2006年6月3日(土)の夜間はどの団体も希望していなかったため、この日の夜間を確保し、第2回の演奏会を、2006年6月3日(土)の夜間にウィーンホールで行うことに決めました。ホールを夜間しか確保できなかったため、別の日にリハーサルを行うことにしました。5月のホールの空き情報を調べてみると、5月28日(日)の夜間が空いていたので、リハーサル用に予約しました。Ensemble Arpege 第2回演奏会2006年6月3日(土) 夜間(おそらく7時開演)会場:府中の森芸術劇場ウィーンホール曲目:未定

May 16, 2005

コメント(0)

-

2005年2月27日のこと/モーツァルト練習1楽章

当初は2つの楽章ずつ練習していく予定でしたが、1楽章や4楽章はもう少し時間がかかるのではないかということで、3回の練習で、1楽章、2・3楽章、4楽章、と一通り練習することにして、この日は1楽章を重点的に練習することにしました。モーツァルトらしい軽やかで華やかな演奏を心がけて練習しました。また、音程やフレーズの処理について細かく練習を行いました。

May 15, 2005

コメント(0)

-

2005年2月27日のこと/ドボルザーク練習1・2楽章

弦のメンバー4人が集まり、1・2楽章の練習をしました。1楽章を重点的に行いました。各楽器の旋律を合わせるポイント、テンポの変化などを行いました。2楽章は、ピアノがないとテンポの変化についてはよくわからなかったため、変奏曲のヴァリエーション毎に合わせていきました。

May 14, 2005

コメント(0)

-

2005年2月20日のこと/ホール打合せ

調布市文化会館たづくりへ行き、打ち合わせをしました。まずは、登録団体名称の変更。適当に登録していた団体名から、“Ensemble Arpege”に名称を変更しました。次に、チラシの確認。他の演奏会のプログラムに挟み込んだり、メンバーが配ったり、ホールに置いてもらうチラシについて、内容に不備がないかホールの方に確認していただきました。チラシは1月からデザインを始めていました。ホールの方から、ホールの定員(500名)をチラシに記載して欲しいと指摘されました。万が一、定員以上のお客様がいらしたときの場合を考え(無いとは思いますが)、定員が500名ということを明記しておいて欲しいとのことでした。その他は特に問題が無かったので、ホールの定員を書き加えて完成ということになりました。ピアノの調律やビデオ撮影についても打ち合わせをしました。ピアノの調律は、特に資格が無い人でも行ってよいとのことでした。ビデオ撮影は、ホールで撮影してくれるサービスを提供していて、それを使うことにしました。

May 13, 2005

コメント(0)

-

2005年1月9日のこと/モーツァルト初練習

モーツァルトのメンバー4人が集まって、初練習をしました。初合わせでないのは、選曲のときに一度演奏したからです。所々止まりながらも、1楽章から4楽章まで一通り合わせてみました。譜面面はそんなに難しくはないけれども、曲としてどのように作っていくかが難しそうだ、という話になりました。次回から、2つの楽章ずつ細かくみていくことにしました。

May 12, 2005

コメント(0)

-

2005年1月9日のこと/ドヴォルザーク初合わせ(弦のみ)

ドヴォルザークの弦楽器のメンバー4人が集まって、初合わせをしました。まずは1楽章から4楽章まで通してみましたが、意外にもあまり止まらずに比較的スムーズに通すことができました。次回からは、2つの楽章ずつ細かくみていくことにしました。

May 12, 2005

コメント(0)

-

2004年12月31日のこと/名称決定

名称は、“Ensemble Arpege”(アンサンブル・アルページュ)に決定しました。アルファベットを正式名称とすることにしました。

May 11, 2005

コメント(0)

-

2004年11月10日のこと/名称検討開始

メーリングリスト上で、団体名の検討を開始しました。次の流れで今年(2004年)中に決めることにしました。各自案を出す(必ず一人一つ以上出す) ↓1案ずつ議論する ↓3~4案に投票で絞る ↓残った案について別の言語なども検討する ↓決選投票

May 10, 2005

コメント(0)

-

2004年11月6日のこと/初ミーティング

初ミーティングは、都合のつかなかった2人を除いた第1回の演奏会の出演者7人が集まりました。この日、初めて顔を合わせたメンバーもいました。ミーティングの内容は、目的、方針、目標などの確認、第1回演奏会に向けての係決め、演奏会当日のタイムスケジュール、予算、広報活動などについてでした。予算と広報活動については、現時点では暫定とし、今後も話し合っていくことに決まりました。第1回演奏会のタイムスケジュールは、ホールが9時に開くのでそれからピアノの調律をし、リハーサルを行って、演奏会は、開場時刻18:00、開演時刻18:30、終演20:40頃に決まりました。

May 9, 2005

コメント(0)

-

2004年11月3日のこと/弦楽四重奏の選曲

弦楽四重奏のメンバー4人が集まり、演奏しながら選曲をしました。予め候補曲をメンバーで出し合っていました。候補曲は、ハイドン/弦楽四重奏曲 ニ短調 作品76-2 Hob.3-76「五度」ハイドン/弦楽四重奏曲 ハ長調 作品76-3 Hob.3-77 「皇帝」ハイドン/弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品76-4 Hob.3-77 「日の出」モーツァルト/弦楽四重奏曲 第17番 変ロ長調 K.458「狩」モーツァルト/弦楽四重奏曲 第19番 ハ長調 K.465「不協和音」の5曲。結果は、「不協和音」に決定しました。

May 8, 2005

コメント(0)

-

2004年10月17日のこと/ホール本予約

調布市文化会館たづくり くすのきホールに行き、団体登録と2005年9月10日(土)の予約を行いました。この時点ではまだ団体名が決まってなかったため、とても適当な団体名で登録しました。団体名はいつでも変更できるとのことでした。

May 7, 2005

コメント(0)

-

2004年10月12日のこと/ホール仮予約

早速ホールに電話し、ピアノがあることを確認しました。また、予約の方法を問い合わせると、電話で仮予約ができ、1週間以内に料金を支払えば本予約となることがわかりました。もちろん、そのまま仮予約しました。

May 7, 2005

コメント(0)

-

2004年10月11日のこと/ホール発見

メンバー皆で2005年の9月に空いているホールを探していました。ホールの抽選は15ヶ月前や12ヶ月前に行うところが多いため、9月に演奏会をするためには、既に抽選が終わっているホールの中から、空いている日を探さなければなりません。様々なホールの使用状況を調べているうちに、2005年9月10日(土)の調布市文化会館たづくり くすのきホールが空いているのを発見しました。

May 6, 2005

コメント(0)

-

2005年9月20日のこと/第1回演奏会のメンバー決定

ヴァイオリン2人、チェロ1人のメンバーが決まり、第1回演奏会のメンバーが決定しました。

May 6, 2005

コメント(0)

-

2004年9月5日のこと/ミーティング

東京農工大学OB管弦楽団の練習後の飲み会の最中、一部のメンバーでミーティングを持ちました。どういった団体にしたいか、当面はどのような活動をしていくか、といったようなことを話し合い、次のことが決まりました。東京農工大学OB管弦楽団では、金管パートは非常に仲が良く、縦のつながり(年代を越えたつながり)もあり、また、団の中でもモチベーションが高いのですが、その要因の一つがEnsemble Tacetの存在だろうという話になりました。そこで、Ensemble Arpege(この時点で名称は決まってませんでした)でもオーケストラの活動に寄与できたらいいな、という流れになり、残りのメンバーも東京農工大学OB管弦楽団を中心に誘おうということになりました。ただし、同じオーケストラのメンバーだけで活動を続けるよりも、若干の他のメンバーとも一緒に活動した方が、演奏や運営にヴァリエーションが生まれるのではないかとうことで、同じオーケストラのメンバーに限定することは避けようということになりました。また、方針として、自分たちだけではなく、お客さんにも楽しんでもらえる演奏、また来たいと思ってもらえるレベルの演奏を目指そう、ということになりました。この日のミーティングで決まったことは次のようなことです。東京農工大学OB管弦楽団のメンバーを中心とした団体にする。ただし、限定はしない。自分たちだけではなく、お客さんにも楽しんでもらえる演奏、また来たいと思ってもらえるレベルの演奏を目指す。単発の演奏会ではなく、定期的に演奏会を開く団体にする。自分たちの演奏を客観的に把握するために、必ず誰かに見てもらう練習を入れる。演奏はなるべく1曲(全楽章)を取り上げる。ホールは都心から府中近郊の範囲で探す。また、第1回演奏会の曲目に関してですが、決まっていない一曲は、モーツァルトかハイドンの弦楽四重奏にしようということになりました。

May 5, 2005

コメント(0)

-

2004年8月31日のこと/メーリングリスト開設

メンバーの連絡用に、メーリングリストを開設しました。

May 5, 2005

コメント(0)

-

2004年8月30日のこと/演奏会の時期決定

ドヴォルザークのピアノ五重奏曲のピアノ奏者でぜひ一緒に演奏したいと思っていたメンバーに電話をしてみると、ぜひ一緒に演奏したいとの返事。ただし、来年の2月は都合が悪いとのことで、それでは演奏会を来年の9月にしましょうと話がまとまりました。

May 4, 2005

コメント(0)

-

2004年8月28日のこと/アンサンブル演奏会しましょう

しばらくは、Ensemble Arpege の今までの経過を記載していこうと思います。Ensemble Tacetで毎年ブラームスのホルン三重奏を演奏していたメンバーは、前々から「演奏会でこの曲を全楽章通して演奏してみたい」という思いがありました。そして、昨年の8月28日、東京農工大学OB管弦楽団の練習日に、仲の良かったビオラ奏者に、「アンサンブルの演奏会やらない?」と声をかけると、快い返事があり、とんとん拍子に話がまとまりました。話としては、来年の2月か9月ごろに演奏会を行う曲目は、ブラームスのホルン三重奏曲とドヴォルザークのピアノ五重奏曲ともう一曲ということが決まりました。演奏者は、ホルン三重奏曲の3人、ピアノ五重奏曲のヴァイオリンとヴィオラ、もう一曲のヴィオラとチェロが決まりました。

May 3, 2005

コメント(0)

-

Ensemble Arpege のページを立ち上げました

Ensemble Arpege(アンサンブル・アルページュ)のページを立ち上げました。Ensemble Arpege は東京農工大学OB管弦楽団の有志が中心となって立ち上げた室内楽の団体です。現在は、2005月9月10日の第1回演奏会に向けて活動を行っています。ヴァイオリン3名、ヴィオラ1名、チェロ2名、ホルン1名、ピアノ2名で活動を行っています。このページでは、練習や運営の様子を記載していく予定ですので、演奏会を迎えるまでの様子をお楽しみいただければと思います。9月の演奏会でいい演奏ができるように頑張りますので、皆さま、ぜひご来場くださいませ。

May 2, 2005

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

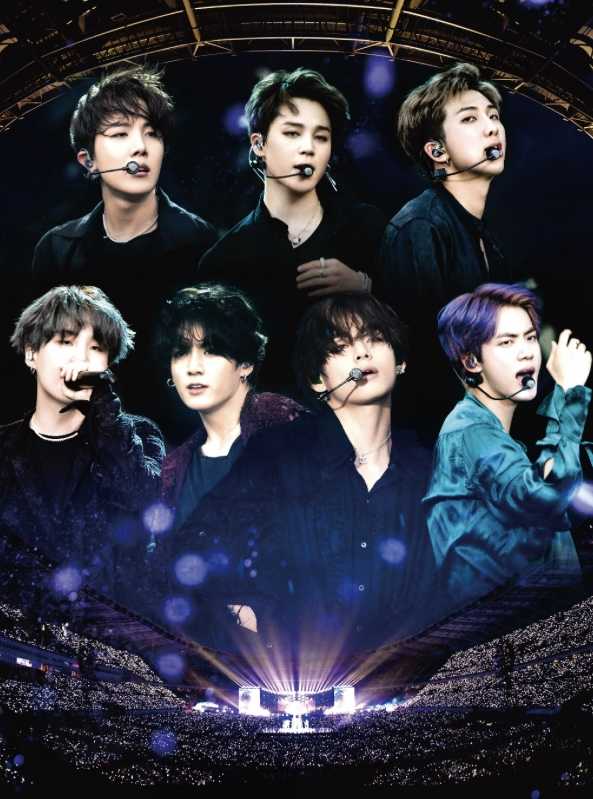

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-

-

-

- Jazz

- Jan Garbarek with the Federation o…

- (2025-11-25 22:32:33)

-