2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2009年01月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

セプテットTutti 第1回練習

今日は弦と管が一緒の初めての練習です。残念ながらヴィオラは都合が悪くなり、プレイヤーは6人でしたが、狩やチェンバロ系の曲の第一ヴァイオリンが客観的に聴いてくれました。まずは、一通り通してみようということで、1楽章から6楽章まであわせてみました。弦だけや管だけの時もそうでしたが、意外にすんなりと通りました。ただ、ここから音程・タイミングなどをそろえて緻密に作ったり、どのようなストーリーや構成にしてくのかを考えていくのが大変なんだろうと思います。全6楽章をひととおり弾いたら、残りは1時間と少しでした。しかも、次の管・弦の合わせ(初めて全員そろう)が先生に見ていただく練習という予定です。残り時間で何をやるか悩みましたが、まずは、1楽章のAdagioとAllegro con brio(再現部以外)を練習することにしました。Adagioは、装飾音符のタイミング(オンビート)、メロディー(ヴァイオリン)とそれ以外の縦の線の合わせ、最後のフェルマータへの向かい方などを整理しました。フェルマータに入る直前に間を空けるか否かが問題になりましたが、その場では解決案は見出せず、先生に聞いてみることにしました。Allegro con brioも、縦の線をそろえたり、同じモチーフのアーティキュレーションをそろえたりしました。2楽章は冒頭だけ練習しました。クラリネットのメロディーがチェロ・コントラバスの四分音符の伴奏に引っ張られる感じがあったのですが、四分音符の存在感を出す(発音した後すぐに抜き過ぎない)とよくなりました。 ここでタイムリミットが来てしまいました。明日、弦だけの練習がありますが、その次は初の全員合わせであり、かつ、Vnの七澤先生に見ていただきます。果たして、どうなるか、不安ですが、がんばろうと思います。(Vn: K.N.記)

January 31, 2009

コメント(0)

-

狩 第2回練習

4楽章の弓順合わせから始めましたが、それほどてこずることなく進みました。その後、第1・3楽章を練習しました。1楽章は次々回の練習で先生に見ていただくときに、必ず重点的に見ていただくことになるので、最初からゆっくりのテンポで合わせていきました。合わせるポイントとしては、主に音程です。合ってない箇所があるとそこで止めて、さらに速度を落として順に合わせていきました。この方法は効果があるなぁと思うのは、何回かやっていると、音程を合わせるのにかかる時間がだんだん短くなってきます。ただ、トータルの時間は結構かかります。また、前回の練習に保留にしていた弓順も決めました。今日は第1ヴァイオリンは、以前演奏したことのある第2ヴァイオリンの譜面を持ってきていて、第2バイオリンの弓順で迷う箇所があると、ちょっと得意げに取り出していました。1楽章の前半で、既に練習時間の3分の2が経過…。残りの時間で、3楽章の練習をしました。第1ヴァイオリンやチェロがたまに入り間違えたりしていましたので、慣れるために何回か通しました。第1ヴァイオリンの感想は、「この曲はどうやって練習すればいいんだろう…」。チェロも同感です。次回練習は、第2・4楽章の予定です。(Vc: Y.M. 記)

January 31, 2009

コメント(0)

-

狩 第1回練習

4人揃って初合わせでした。初めてということで、最初に繰り返しをせずに全体を通しました。1楽章・2楽章は、わりと順調にいったのですが、3楽章は何回か止まりました・・。4楽章は、ゆっくり目のテンポでのこともあってか、すんなりと通りました。休憩時間に4・5月の練習日程を調整して、後半は弓合わせです。この曲の1楽章は、今回の第1ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのメンバーで、2年前にロビー演奏を行いました。ヴィオラとチェロはその時の譜面を使っていたので、弓順は大体合っていましたが、第1・第2ヴァイオリンの譜面はまっさらの状態でした。2年前、第1ヴァイオリンは第2ヴァイオリンを弾きました。当時の譜面は持ってきていなかったので、大部分は第1・第2ヴァイオリンが調整する、という感じになりました。2楽章の弓合わせも、特にてこずることなく進みました。問題は3楽章です。第1ヴァイオリンは「難しい~」を連発。「師匠の先生(?)の弓順を聞いてくる」と言ってました。第1ヴァイオリンの弓順は保留にしておいて、第2ヴァイオリンとヴィオラとチェロで合わせられる部分を合わせました。ここで時間になってしまったので、4楽章の弓合わせは次回に回しました。次回練習は、4楽章の弓合わせ+1・3楽章の予定です。(Vc: Y.M. 記)

January 24, 2009

コメント(0)

-

新年会でカルテット大会

一部メンバーで新年会をしました。T.H.さんが参加してくれたので、カルテットを合わせてみました。T.H.さんはヴィオラで参加しました。最初は、モーツァルトの弦楽四重奏曲第19番ハ長調 K.465 「不協和音」。この曲は2005年9月の第1回演奏会で取り上げました。今日の第1ヴァイオリンは、そのときの奏者。その他は初見でした。ところが第1ヴァイオリンも大分忘れているようで、不協和音がさらに不協和音になったり。でも十分堪能できました。次に、モーツァルトの弦楽四重奏曲第17番変ロ長調 K.458「狩」。今年5月の第5回演奏会で取り上げる曲です。第1ヴァイオリンとチェロはそのメンバーで演奏し、来週の初合わせ前に合わせることができて、ラッキーでした。最後に、ボロディンの弦楽四重奏曲第2番ニ長調。この曲は2006年6月の第2回演奏会で取り上げました。第1ヴァイオリンはそのときの奏者が演奏。チェロは別の団体で演奏経験がありました。速いパッセージの2楽章、4楽章も半ば強引に進めていきました。T.H.さんは3曲ともヴィオラでは初めてだったのですが、すべてほぼインテンポで弾きこなしていました。すごい!T.H.さんのおかげで、楽しい新年会になりました。どうもありがとうございました。日本に来たときには、また遊びに来てくださいね。(Vn: T.Y. 記)

January 18, 2009

コメント(1)

-

第5回演奏会のプログラムが決まりました

最後の団体の曲目が決まり、第5回演奏会のプログラムが決定しました。H. パーセル/歌劇『アーサー王』Z.628よりシャコンヌヘ長調J.S. バッハ/チェンバロ協奏曲第5番 ヘ短調 BWV 1056J.C. バッハ/五重奏曲 ニ長調 作品22-1W.A. モーツァルト/弦楽四重奏曲第17番変ロ長調 K.458『狩』L.v. ベートーヴェン/七重奏曲 変ホ長調 作品20第5回演奏会は、日時:2009年5月16日(土) 18時40分開場 19時開演場所: 府中の森芸術劇場 ウィーンホール入場料: 無料(全席自由/522席)となっています。トップページにも載せていますので、ぜひ皆さま予定を空けておいてくださいませ♪

January 18, 2009

コメント(0)

-

選曲3

昨日の検討結果から、チェンバロ奏者とチェロ奏者に次の曲でいいかを確認し、演奏をしてみました。J.S. バッハ/チェンバロ協奏曲第5番 ヘ短調 BWV 1056H. パーセル/歌劇『アーサー王』Z.628よりシャコンヌヘ長調両曲ともパート譜がなかったので、スコアで2ページずつ止まりながらの演奏でしたが、雰囲気はつかむことができ、この2曲に決めることにしました。これから、パート譜を入手する必要があります。その後楽譜屋さんに問い合わせたところ、在庫がなく、入手するのに1ヶ月以上かかってしまうそうです。どなたかお持ちの方がいらっしゃいましたら、お貸しいただけませんか?(Vn: T.Y. 記)

January 18, 2009

コメント(0)

-

チェンバロ(ピアノ)との初合わせ

今日は、チェンバリストとの初合わせでした。といってもチェンバロではなく、ピアノで合わせました。さらに前回チェリストが欠席だったため、チェロとも初合わせでした。今日は最初に全部通してみて、曲の感じをつかみました。特に2楽章はチェンバロやチェロなしではぜんぜん感じが分からなかったので、とてもよかったです。この曲には、“モルデント”という装飾記号が出てくるのですが、私たちは奏法も読み方も知りませんでした。他の曲でよく出てくるのは、“プラルトリラ”なのですが、こちらは奏法は知っていましたが読み方を知りませんでした。プラルトリラやモルデントの解説は、Wikipedia のページなどを参照してください。Wikipedia 装飾音さすが芸大生のチェンバリスト、このような記号の解説や、「ここで何調に変わるからこういう感じがいい」など先生に見てもらっているような感じで練習ができました。全体練習の後、ヴァイオリンとチェロでボーイング合わせをしました。(Vn T.Y. 記)

January 18, 2009

コメント(0)

-

セプテット管練習 第1回目

今日は管楽器組の初合わせです。このメンバーでドイツものをやるのが初めてで、楽しみにしていました。府中の森第一練習室で18時3人とも時間通りに揃いました。最初は全員のユニゾンによるEs-durのスケールからWarmingして、次にRoot, 3度、5度を3人で交代してスケールのwarm-upをしていました。それぞれの楽器が担当する音の組み合わせによっては、合いにくい和音と合いやすい和音があって面白かったです。毎回これをやっていけば、全員の音が解け合って良い演奏につながることを期待したいです。20分程のwarmingが終わって、主目的のSeptetの練習に移ります。まず、メトロノームを使って、・第一楽章 Adagio 四分音符=42ぐらい allegro con brio 二分音符=76・第二楽章 八分音符=100・第三楽章 四分音符=108・第四楽章 八分音符=108・第五楽章 付点二分音符=108・第六楽章 八分音符=69 Presto二分音符=76で通してやってみました。最初は弦楽器がなくてちょっと寂しかったのですが、途中の第四楽章からは1stヴァイオリンが合流して一緒にやりました。一周目が終わったところ、みんな揃って、「意外に通ったね!」と言っていました。基本的な調はEs-Durで、クラリネット、ファゴット、ホルンはお互いの音が合いやすく、吹いていてとても気持ちよかったです。そういえば、クラリネット、ホルンの有名な室内楽や管楽器をフィーチャーする曲は、だいたいEs-durですね。たとえば、モーツァルトのクラリネット三重奏(ケーゲルシュタット)、ブラームスのホルン三重奏、モーツァルトの管楽器の協奏交響曲(Ob, Fg, Cl, Hr)です。次に10分ぐらい休憩をとって、第一楽章、第二楽章をじっくりやることにしました。第一楽章は、弦と管楽器が交互に出てくる旋律のテンポ感の統一、和音の感じ方、音程の確認を主に行いました。特にホルンが伸ばす音を基準に皆さんのラインをのっけて演奏することによって、とても調和の取れた演奏になりました。なるほど!!アーティキュレーションについては、基本的には楽典通りで、例えば、Staccatoは基本的に長さが半分ぐらいになるように切ります。ここで議論になったのは、パート譜ではクサビ型のstaccato(staccatissimo)と書いてありますが、スコアは基本的に普通のstaccatoになっています。この辺をどうするかは、つめる必要があります。あとは、ベートーヴェン特有のffの使い方に関して、しっかりfとffの差をつけないといけないですね。今回はあまり意識してやっていなかったのですが、今後の練習課題です。第二楽章は、皆さんのラインが独立に動いているということもあって、だいたい一通り流しました。ここで意識しなければならないのは、管楽器の和音です。たとえば、Uの前のC-durですが、簡単そうなのに実は合いにくいです。要練習ですね。Tの2つ前の管楽器のハーモニーも聞かせどころです。今回はあまり意識していなかったのですが、今後、fp と sfzと使い分けを決めないといけないと感じました。時間切れで2楽章で終わってしまいましたが、次回は弦楽器と合わせる予定です。どうなるか楽しみです。(Cl:P.R.記)

January 17, 2009

コメント(0)

-

選曲2

今日は、「チェンバロ以外の4人で試して決めよう」という話だったのですが、チェロの都合が悪くなり、前回同様3人での選曲作業ということになりそうだったのですが、「狩」メンバーのチェリストが応援に駆けつけてくれました。また、今回は出演しませんが、前回ブラームスの五重奏のヴィオラ奏者も顔を出してくれました。ヴァイオリンの一人が、古楽器(オルガン)を演奏する知り合いに聞いてみたところ、J.S. バッハのチェンバロ協奏曲の5番がお勧めとのことだったので、試しに演奏してみました。難易度も適当でなかなか良い曲でした。この曲は短調なので、もう一曲を長調の Chaconne にしようということになりました。明日、チェリストとチェンバリストに提案して、合意が取れれば決定、ということにしました。

January 17, 2009

コメント(0)

-

Septet弦セク 第1回

全員の練習(1/31予定)に先立ち、弦だけで集まって練習しました。とにかく初めての合わせだったので、どうなるかドキドキものでしたが、意外にすんなりと通りました。合わせてみると、ハーモニーの美しさ、アンサンブルの美しさ・楽しさが随所で感じられ、この曲の魅力を再認識しました。今日は弓合わせが目的だったので、一回通して感じをつかんだ後、一楽章から六楽章まで弓順を決めていきました。やっていることが比較的素直な曲なので、大方は順調に決められましたが、所々譜面の解釈(スコアとパート譜が違う)や弓の付け方を迷うところがありました。これらについては、各自の師匠に聞いてみてから、検討しようと思います。七人になると、音程合わせや音量のバランスなど難しそうですが、月末の管との合わせが楽しみです。(Vn:K.N.記)

January 4, 2009

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

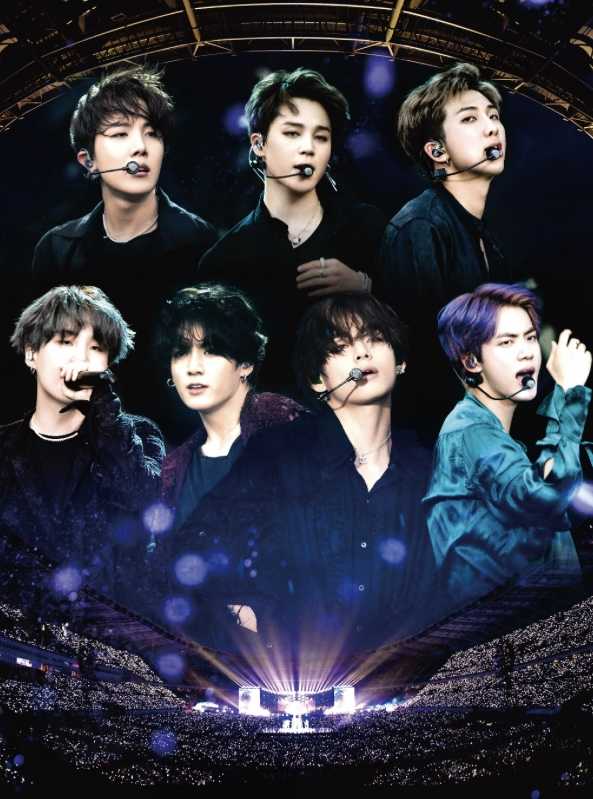

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- 福山雅治について

- 福山雅治PayPayドームライブ参戦

- (2025-09-29 12:53:35)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-