2016年09月の記事

全35件 (35件中 1-35件目)

1

-

不安と生の欲望の関係について

慈恵医大森田療法センター編の「新時代の森田療法」(白揚社)という本にQ&Aがある。Q8 森田療法で神経症は完全になくなりますか。それとも症状が軽くなるだけなのでしょうか。A 素直な質問ですが、この質問自体が神経症的ともいえます。というのは不安や恐怖を完全になくしたいという考えが見てとれるからです。不安や悩みは「よりよく生きたい」という健康な欲求があるからこそ生じるものであり、コインの表と裏のような関係にあります。その自然な感情である不安や悩みのみを完全に排除しようとする、いわば不可能な試みが不安へのとらわれを強め、逆に不安を増大させているのです。森田療法では、こうした不安や症状に対する誤った態度を是正することを目標とします。したがって、神経症の症状を完全になくすることが「治る」ことだと期待している限り、症状から自由になることはできないのです。そう言われると森田療法では、神経症は治らないのか。がっかりされる方がおられるかもしれません。でも森田療法は神経症を治す治療法です。一般の治療法と比べて治し方が違うのです。森田では、まずは症状と付き合いながら、そこでできる行動を探っていくことです。そうした姿勢から、たとえ症状があったとしてもできることがあるという事実や、不安と付き合うことで不安が変化(軽減)する事実を体験するでしょう。そうして不安や症状と上手に付き合う姿勢を森田療法によって身につけたとき、逆に生活を縛っていた症状から解放されていくのです。分かりやすい説明だと思います。さらにつけ加えるならば、不安や恐怖だけを取り上げて、それらを取り除こうとしている限り目的は達成されないということだと思います。むしろ精神交互作用によって底なし沼にはまり込んでしまう可能性が出てきます。森田理論では不安は生の欲望との相互関係の中で解決すべきものであるとみているのです。どちらが欠けても日常生活に支障がでてきます。不安でパニックになったときは、それは横に置いておいて、生の欲望に沿った行動・実践をとるようにする。つまり不安と生の欲望のバランスをとることに注意を向けるのです。そうすると不安に押しつぶされそうになった自分を立て直すことができる。そうすれば不安を取り除こうとしたり、気分本位になって逃げたりすることは無くなります。

2016.09.30

コメント(0)

-

森田はバランス回復療法である

認知行動療法と森田療法の違いについて見てみよう。認知行動療法は、不安についてどう考えているか。不安や症状は誤った学習の結果生じたものだといいます。これはパブロフの条件反射の実験を思い出すと分かりやすい。これは犬にベルを鳴らして餌を与えるという実験を続けていると、そのうちベルを鳴らしただけでよだれが出てくる。つまりこの犬はベルが鳴ると餌が出てくるという学習をしたと考えるのである。人間も、電車に乗って動悸がしたものを、「電車に乗ると動悸がして、いずれ死んでしまうかもしれない」と学習してしまった結果、不安神経症として固定化したと考えるわけです。対応としては不安を10ぐらいの階層に分けて、やりやすいことから不安に慣れて自信を回復させるという方法をとる。暴露療法、エクスポージャといわれる治療法である。また認知行動療法には、偏ったものの考え方、見方が神経症的な不安を生みだすと考える。これを認知の誤りという。認知の誤りについてはコラム法を用いて、認知の偏りをカウンセラーとクライアントが一緒になって修正していく。これらで不安が軽減されるのであれば、取り組んでみる価値はあると思う。ただここでは認知行動療法では不安を取り除くべき相手とみなしているということに留意してほしい。不安を少なからず征服すべき相手とみなしているのである。この点をはっきりさせて、次に森田療法では不安をどう見ているのかを考察してみよう。森田では、やる気や意欲が高まってきて、何かに挑戦したいと思ったとき、不安は当然出てくるものであるという。不安を自然現象であるとみなしている。自然現象は人間の意思の力でコントロールできるものではないとみなしている。そういう意味で不安を敵視していない。親しい友人のようなものとみなしているのである。不安は必ず欲望について回るものである。コインの裏表の関係にある。欲望を本体とすると不安は本体について回る影であるという。不安は取り除くべき相手ではなく、不安を利用して自分の欲望を発見する。欲望が暴走しないように活用すべきであると考えている。つまり不安はなくしてはいけない。不安をやりくりすることもよくない。注力すべきことはどのようにしたら不安と欲望が折り合いをつけて仲よくしていけるのか。いかに調和、バランスを保つことができるか、このことに意識を向けながら生活していくことを勧めているのである。神経症で苦しんでいる人は、不安と欲望のバランスは大きく崩れている。一方的に不安の比重が高まっている。生の欲望は蚊帳の外になっている。バランスを回復させる方法は2つあります。ここで天秤を思い浮かべてみてほしい。1、 不安の重りを欲望と同程度の軽い重さに取り換える。不安の比重を減らしていく方向です。2、 不安の重りはそのままにして、欲望の重さを大きくしていく。軽い欲望の重りを大きな重りに付け替えるのです。森田理論学習で主に勧めているのは2番目の方向です。ここでいう欲望とは「生の欲望」のことです。中身についてはここでは割愛します。認知行動療法は少なからず不安を取り除くという対症療法です。これに対して森田療法では不安を取り除くという考え方はそもそも最初から存在しない。不安は人間が活きていく上で必要不可欠なものである。不安と欲望のバランスを意識して、絶えず反省を加えながら、サーカスの綱渡りのように注意深く生きていくことを目指しているのである。不安に振れ過ぎるのも問題になるし、欲望に振れ過ぎるのも、生き方としては問題がある。森田学徒としての私たちはバランスの名手となることをめざしているのだ。ここはとても大事なところになります。そこではことさら不安だけを取り上げて、対症療法で処理しようというような「認知行動療法」的な問題は起きてくるはずもない。不安まみれの人生90年をいかに味わい深い人生にできるかが問われているのである。そういうところに明確に切り込んでいるのが森田理論なのだ。森田にはそういう人間愛に満ちた人間観、人生観の考え方なのである。だから生涯学習になるのです。認知行動療法はもし仮に不安が無くなったとしたら、その時点で用が無くなるのです。ですから森田理論は対症療法等と比べると数段階も格の違う療法なのである。そういうところに思いを馳せて森田理論学習に取り組んでもらいたいものです。

2016.09.29

コメント(0)

-

気分障害の人への対応

集談会にはうつ病の治療で病院に通っておられる方もお見えになる。どのように対応されているだろうか。基本的にうつ病に関しては医療の領域であり、我々素人が口を出すべきではない。しかし実際に集談会にそういう人が来られるし、また医師によると気分障害に薬物療法をおこなっても3分の1の人には効かないといわれる。(うつと気分障害 岡田尊司 幻冬舎新書 192ページ)このような人たちに、我々はどうかかわってゆけばよいのかを考えてみた。まず簡単にどのような気分障害があるのかを見てみたい。大きく分けるとうつ病と双極性障害(うつ病と躁病が交互に現れるもの)がある。この2つは医師によると使用する薬物は異なるという。うつ病には大うつ病と小うつ病(気分変調性障害)がある。大うつ病は、メランコリー型うつ病と非定形うつ病(新型うつ病)といわれるものがある。メランコリー型うつ病は、責任感が強く、まじめな人等が頑張りすぎてかかりやすい。非定形うつ病(新型うつ病)は、会社に出ていると症状が出てくるが、いったん病気休暇をとると症状が影をひそめてしまうという人たちである。双極性障害には、症状が重い双極性1型と1型より軽い双極性2型がある。その他小うつと軽躁をめまぐるしく繰返している気分循環性障害というものがある。これに該当する方は、普段の日常生活はなんとかこなしておられる人だという。重い気分障害の方は病院で薬物治療を受けておられる人が多い。我々はその推移を見守るしかできない。また一般的に重い気分障害の方は集談会にはお見えにならない。もしそういう人がお見えになった場合は、即生活の発見会の協力医を紹介しなければならない。集談会に続けてお見えになる場合は、精神科の治療を受診してからということになる。その一方で精神科医や心療内科の医師から生活の発見会の集談会を紹介されるケースがある。この方たちは長らく医師の治療を受けているにもかかわらず気分障害が改善に向かわない人である。あるいはカウンセリングによっても改善がみられない。苦しいながらも日常生活はなんとかこなせており、森田療法によって心の苦しみを取り除きたいと集談会に参加される人たちである。症状的には「気分変調性障害」「気分循環性障害」に該当される人だと思われる。「気分変調性障害」は、「抑うつ神経症」とも言われている。エネルギーが乏しく、疲れやすく、絶えず悲観的な考えに囚われ、人生をはかなみ、楽しさよりも、悲嘆や苦しみを感じて、ため息ばかりついている。そういう性格であると思われることも多く、実際神経質で、自信がなく、不安の強い性格との結びつきが見られる。半数以上がなんらかのパーソナル障害を合併している。日常生活はどうにか行える程度の比較的軽いうつ状態が、長年にわたって続く。女性の頻度が男性の2倍である。発症年齢は10歳から45歳である。親が気分障害を持っていると、その子どもが気分変調性障害になる割合が5割程度ある。「気分循環性障害」は軽躁と小うつを短い期間で繰り返す。若干日常生活に支障をきたしている。性格上の問題だと思われるケースもある。なかには境界性人格障害と誤診されるケースもある。家族に双極性障害の人が多く、遺伝的な要因が強いとされる。気分でも行動面でも対人関係でも、ムラが激しく、軽躁期には、対人関係がエスカレートしトラブルの種をまきやすく、自信過剰になって、仕事の手を広げすぎたり、浪費に走ったりしやすい。逆に軽うつ期には、やや無気力で睡眠時間も増え、仕事も質、量ともに沈滞する。気分を浮き立たせようと、薬物やアルコールに走ることもある。これらも基本的には精神科医等の薬物治療を受けることが最優先であると思う。その上で神経質性格に当てはまり、本人に森田理論学習の意欲があれば集談会で積極的に受け入れるべきであると考える。(うつと気分障害 岡田尊司 幻冬舎新書 99,115ページ引用)

2016.09.28

コメント(0)

-

プロ野球スカウトの観察力

広島カープのスカウトに苑田聡彦という人がいる。この方は黒田博樹、金本知憲、江藤智、大竹寛選手などを入団させている。苑田さんの選手の発掘方法が変わっている。数字はアテにならないことが多いという。「代表的なのは野手でよく話題にされる高校通算本塁打数。公式戦が行なわれるような規格の球場で強豪校としか練習試合をしなかった、桑田(真澄)&清原(和博)のKKコンビがいたころのPL学園ならまだ参考になったが、今は両翼70メートルしかないような狭いグラウンドで週に4~5試合もして、本数が増えているだけの選手もいる。」「今は監督同席じゃないと高校生と話すらできないが、昔は気軽に自宅を訪れることができた。そこでお母さんやお婆ちゃんと話せば、その選手がどんな性格かわかった。特にプロの世界で真面目に努力できるかどうか。不真面目だと周りにも悪影響が出る。それに大事なのは母と祖母の運動神経が良いかどうか。あくまで個人的な経験則だけれど、子供の運動能力は男系よりも女系の影響が強いように思う」苑田スカウトは他球団があまり注目はしていない、めだたない選手で、プロ入り後に大きく育ってくれる選手に焦点を絞って発掘をしていたのだ。発掘した選手が指名できて、さらに入団してくれて、思惑通り活躍してくれることはスカウト冥利に尽きる。その中で、男子の場合は父親の運動能力の有無に注目するのかと思いきや、母親、祖母の運動神経や性格を重視して調査しているというのに驚いた。我々とは目の付け所が違う。よく女の子は能力面等で父親、祖父に似る。男の子は母親、祖母の血を引くといわれることがある。特に野球選手の場合はその傾向が若干強いのだろうか。野球選手の場合は入団したころが一番力を発揮して、そこから伸びない選手もいる。片や、入団したときは並みの選手だったのにもかかわらず、努力でレギュラーの座をつかみ取り、40歳近くまで1軍に定着する選手もいる。そういう選手を見抜いていくスカウトは素晴らしい観察力を持っているのではないのと思う。カープは親会社を持たない唯一のプロ野球球団であり潤沢な資金を持たない。そのために大型新人で他球団と競合するような選手を獲得することができなかった。特に選手に逆指名権が与えられていたとき、ほしい選手はほとんど他球団にさらわれていた。また巨人等のようにフリーエージェントで大金をかけて獲得した選手は全くいない。それどころか、金本、新井、川口、江藤、大竹、黒田、前田等有名選手は慰留に失敗して放出せざるを得なかったのである。この傾向は今後も続いていくだろうと思う。黒田選手が15億円の大リーグのオファーを断ってカープに復帰したのはきわめて珍しい例外である。それだけに、高卒4年目でヒマワリのように大きく花開いた鈴木誠也選手のような選手を真の当たりすることはうれしいかぎりである。この投稿はNEUSポストセブン ネット記事引用しました。

2016.09.27

コメント(0)

-

神経症になったことはよかった

人間は一生涯なんの苦労や悩みもないという人はいない。生老病死と言う言葉があるように、生まれるということ自体が苦悩を背負ってこの世に送り出されるのである。戦争の真っただ中の時代に生まれる人。殺し合いやテロに怯える地域での生活を余儀なくされる人。伝染病の蔓延しているところで生を受けた人。食べるものに事欠く時代に生まれた人。難民としての生活を送らざるを得ない人。物質的に貧しい国に生まれた人。親の虐待、過保護、過干渉の絶えない家に生まれた人。我々は、経済的には日本という恵まれた国に生まれたが、神経症で息苦しさを感じて生きている。あわせて愛着障害等のために対人関係で苦労している人もいる。その他日本にはひきこもりや精神の変調で苦しんでいる人がたくさんおられる。あるいはガンなどの重い難病に侵されて苦しんでいる人もおられる。痴ほう症やアルツハィマー等や、寝たきりで植物人間のような人もおられる。このように私たち人間は大小にかかわらず、すべての人が問題や課題を背負って生きている。それらの問題や課題に果敢に立ち向かう人もいる。一旦立ち向かったが歯が立たなくて仕方なくあきらめてしまう人もいる。最初から闘うことをあきらめて失意の人生に甘んじてしまう人もいる。私が思うには、もし仮に死後の世界があるとすれば、自分に課せられた問題や課題に対して私たちがどう立ち向かっていったのかがきびしく問われるのではないかと思う。さて、岡田尊司氏によると著名な作家、文学者等に愛着障害を抱えた人がたくさんおられるといわれる。川端康成、夏目漱石、太宰治、谷崎潤一郎、中原中也、種田山頭火、ルソー、ヘミングウェイ。それ以外にもオバマ大統領、ビル・クリントン前大統領、スティーブ・ジョブズ等は愛着障害であったと指摘されている。それも重篤な愛着障害だった。生まれながらにして、愛着の形成に問題があった人である。しかしこの人たちは、過酷な運命を呪って手をこまねいていた人達ではなかった。さまざまな問題を抱えながら、運命にもてあそばれながらも、自分の問題を文学作品へと昇華させた。そういう意味では暗くつらい愛着障害があったこと自体が、自分の人生の目標や課題の設定に役立っていたのではないか。岡田尊司氏は次のように言われている。ある意味、日本の近代文学は、見捨てられた子どもたちの悲しみを原動力にして生み出されたと言えるほどである。芸術の分野で名を成した人には、愛着障害を抱えていたというケースが多い。ある意味、そこからくる「欠落」を心のなかに抱えていなければ、文学作品に人生の多くを費やしたりはしないだろう。書いても癒し尽くされない心の空洞があってこそ、作品を生みだし続けることができたのだ。芸術の分野以外でも、政治や宗教、ビジネスや社会活動の領域で、偉大な働きや貢献をする人は、しばしば愛着障害を抱え、それを乗り越えたというケースが少なくない。(愛着障害 岡田尊敬 光文社新書 182ページより引用)この話を聞いて、神経症、対人恐怖症で苦しんできた私の半生を振り返ってみた。今までは、対人恐怖症さえなかったら、もっと伸び伸びと生きて、今までとは違う素晴らしい人生になっていたのではないかと考えていた。今考えると、それは違うと思う。ちょっと甘いと考えるようになった。私は対人恐怖症で苦しみ抜いたからこそ、遅ればせながら自分の目標や課題がはっきりしてきたのだ。森田と出会い、森田理論学習を深めることができたのだ。もし対人恐怖症がなかったとしたら、対人関係でどん底の苦しみを味わうことはなかったかもしれない。しかし、森田理論の研究という目標や課題を持つことはなかっただろう。そういうもののない人生というのは、ワサビや醤油をつけずに、鯛やマグロの刺身を食べるようなものだ。平穏かもしれないが、やる気や意欲の持てない味気ない人生で終わることは目に見えていると思う。

2016.09.26

コメント(0)

-

安全基地を持った人間関係について

岡田尊司氏はよい安全基地となるためには5つの条件があるといわれている。1、 安全感を保証するということである。これがもっとも重要なのは言うまでもない。愛着問題を抱える人にとって、一緒にいても傷つけられることがないというのが、最優先されるべき安全基地の条件なのだ。2、 感受性である。共感性と言ってもいいだろう。愛着の問題を抱える人が何を感じ、何を求めているかを察し、そこに共感することである。感受性が乏しいと、相手の気持ちがわからないばかりか、無神経なことを口にして逆に相手を傷つけたり、頓珍漢な対応ばかりしてしまい、ありがた迷惑な状況を招いてしまうかもしれない。3、 応答性である。相手が求めているときに、応じてあげることである。それはいざというときに「相談できる」「守ってもらえる」という安心感につながる。相手が求めていないことや、求めていないときに余計なことをするのも応答性から外れている。相手がすべきことを肩代わりすることは極力避けなければならない。もちろん、本人が心の中で求めていることを言いだせないというときに、それを察して、さりげなく手を差し伸べるということは必要である。4、 安定性である。相手の求めに応じたり応じなかったりと、その場の気分や都合で対応が変わるのではなく、できるだけ一貫した対応をとることである。5、 何でも話せることである。相手が隠し事をしたり、遠慮したりせずに、心の中に抱えていることをさらけだすことができることである。この条件はそれまでの4つの条件がクリアされて初めて達成できるかもしれない。私たちは集談会で愛着障害を抱えている人に接することになる。そういう人に対しては、まず愛着障害があるのかどうかを、「愛着スタイル診断テスト」(愛着障害 岡田尊司 光文社新書 312ページ)で検査することが必要だと思います。愛着障害のある人は、性急に森田理論学習のポイントを持ち出すのは控えたほうがよさそうだ。それよりも信頼関係作りに力を入れる。その上で傾聴、受容、共感の態度で相手の苦しみや悩みを聞いていく。その際基本的にはアドバイスは不必要だと思います。安全基地の役割を果たすことだけに注力することです。振り返ってみれば、私にもそういう人が集談会の場におられた。私はその人の前では何でも隠すことなく話すことができた。私の話を何度でもよく聞いて下さった。特にこれと言って役立つアドバイスはなかった。また批判めいたことは一切口にされなかった。よい点は評価して励ましてくださった。私にとってはまさに安全基地であった。何か人間関係で困ったときはあの方に相談すればなんとかなるという大きな後ろ盾を感じたものだ。では今の私がその役割を果たしているかといえば、やっと始まったばかりである。私は今までアドバイス人間であった。相手の話を十分に聴かないで自分の意見を一方的に押し付けてきた。集談会での人間関係になんか一抹の違和感を持っていたのはそういうところからきていたのだとはっきりと認識できるようになった。

2016.09.25

コメント(0)

-

秋の田舎を満喫しました

墓参り、草刈りに実家に帰りました。田舎は今コスモスが満開です。色とりどりでとてもきれいです。コスモスはすがすがしさを感じます。これはアケビです。山にいっぱいありました。アケビはゼリーのようなものですが、種がいっぱい入っています。

2016.09.24

コメント(0)

-

心の安全基地の必要性

岡田尊司氏は愛着障害を抱えた人は親との関係を改善していくことが、もっとも望ましいといわれる。しかしこのやり方は親が問題に気づき、子どもとの触れ合いを変えていくことが必要である。親が愛着障害を子ども自身の問題であるとみなしている限りうまくいかない。結局のところ、愛着障害を克服していく場合、第3者の関わりが不可欠といってよいだろう。その第3者は恋人やパートナー、配偶者がもっともふさわしい。人によっては集談会の先輩や仲間、カウンセラー、教師、精神科医、尊敬できる友人などもその役割を担ってくれることもある。その第3者が、親が果たしてくれなかった役割を、一時的に、場合によると数年という長いスパンで、肩代わりすることが必要なのである。そうすることで、子どもは愛着を築き直す体験をし、不安定型愛着を安定型愛着に変えていくのである。その場合に、その第3者が安全基地として機能しているということである。つまり、親の代わりをするということは、すべての面倒をみるということではなく、安全基地となることなのである。安全基地とは、いざというとき頼ることができ、守ってもらえる居場所であり、それを安全の拠り所、心の支えとすることのできる存在である。そして、外の世界を探索するためのベースキャンプでもある。トラブルや危険が生じたときには、逃げ帰ってきて、助けを求めることができるが、いつもそこに縛られる必要はない。良い安全基地であるためには本人自身の主体性が尊重され、彼らの必要や求めに応えるというスタンスが基本なのである。気持ちがまだ不安定で、心細さを感じるうちは、安全基地に頻繁に頼り、その助けを必要とするが、気持ちが安定し、安心と自信を回復するにつれて、その回数も減り、次第に自力で行動することが増えていく。さらにもっと時間が経てば、心の中で安全基地のことを、思い描くだけで十分になり、実際にそこに頼ることもなくなっていくかもしれない。それこそが究極な安全基地なのだ。これを集談会に当てはめてみると、傾聴、受容、共感できる能力を持った先輩や仲間が必要ということである。集談会ですぐにアドバイスする人は第3者にはなりえない。また非難、説教、指示、禁止、叱責をするような人も第3者には不適である。またすぐに同情して慰めてくれる人も第3者とは言い難い。私はあなたの苦しみや悩みを対症療法的に取り除いてあげることはできませんし、そんなことは一切しません。私ができることは、今現在あなたの抱えている問題や課題に寄り添って、それをじっくりと聞いて受け止めてあげることです。プライバシィに十分配慮いたしますので、どうぞ安心してお話しください。信頼感を形成して、無条件の肯定、共感的理解のできる人こそが第3者に求められているのである。カウンセリングでいう再陳述(繰り返し)、反射、明確化などの対話技法で、相手の主訴、課題や問題点をくっきりと浮かび上がらせる人が第3者適任であると考える。集談会は本来そういう人たちの集まりであるということが求められているのである。(愛着障害 岡田尊司 光文社新書より引用)

2016.09.24

コメント(0)

-

愛着障害を抱えていない人の特徴

岡田尊司氏は愛着障害を抱えていない人は、4つの愛着スタイルのうち安定型であるといわれる。ちなみに4つとは、安定型、回避型、不安型、恐れ・回避型である。安定型の人はどんな人か。安定型愛着スタイルの第一の特徴は、対人関係における絆の安定性である。安定型の人は、自分が愛着し信頼している人が、自分をいつまでも愛し続けてくれることを、当然のように確信している。愛情を失ってしまうとか、嫌われてしまうなどと、思い悩むことはない。自分が困ったときや助けを求めているときには、それに必ず応えてくれると信じている。だから、気軽に相談したり、助けを求めたりすることができる。また安定型のもう一つの特徴は、その素直さと前向きな姿勢である。人の反応を肯定的に捉え、自分を否定しているとか、蔑んでいるなどと誤解することがない。そもそも人がどういう反応をするかということに、あまり左右されることがない。自分が相手の要求を拒否したり、主張を否定したりすると、相手が傷つき、自分のことを嫌うのではないかと心配したりはしない。自分の気持ちを偽ってまでも相手に合わせるよりも、自分の気持ちをオープンにさらけ出した方が、相手に対して誠実であり、お互いの理解につながると考える。自分の意見や気持ちを口にすることイコール、相手を否定することではないからだ。相手を信頼し、尊重しているからこそ、本音で話すのだと考える。互いに意見を述べて、論じ合うときも、がむしゃらに議論に勝とうとしたり、感情的に対立したりするのではなく、相手への敬意や配慮を忘れない。相手の主張によって自分が脅かされているとは受け取らないので、客観的なスタンスを保ちやすいのである。仕事と対人関係のバランスが良いことも、大きな特徴であり、ともに楽しみながら取り組むということが自然にできる。そのため、ストレスを溜めこみにくい。対人恐怖症の人はうらやましい限りである。対人恐怖症の人は「不安型」「恐れ・回避型」が多いようである。人を恐れて、他人の顔色ばかりをうかがっている。愛着障害を抱えたまま一生を過ごすことは本当につらい。明日以降、その改善方法についてみてゆきたい。(愛着障害 岡田尊司 光文社新書 210ページより引用)

2016.09.23

コメント(0)

-

対人恐怖症と愛着障害の関係

対人恐怖症で悩んでおられる方は多いと思う。かくいう私もそうである。小さいころから人が恐ろしくて怯えながら生きてきたのである。恐ろしいのは仕方がないといても、どうしても人と関わりを持たないと生きていくことができない。そんな時に森田を知り、その後30年にわたり森田理論学習を続けてきた。森田理論学習では、人が恐ろしいのは仕方がない。それを否定しないで、ビクビクハラハラしながらでも最低限の仕事上、親戚や友人等とのつきあいをすればよい。また現実を無視して「かくあるべし」で自分や他人をコントロールしようとすると葛藤が深まり苦しくなっていく。いつもしっかりと事実、現実、現状に軸足をおいて、事実本位に生活していくことを学んだ。それをもとにして実践、実行に取り組んできた。おかげで有意義な人生を送っているとしみじみと思えるようになった。さらに森田以外にもとても役に立ったと思えるものがあることに気がついた。それは「愛着障害」「愛着スタイル」の学習であった。愛着障害はこのブログでも過去に何回も投稿してきた。愛着の形成は、簡単に言うと、0歳から3歳までの特に母親との触れ合いによって獲得される。特に生後6ケ月から1年6カ月の間の母親との触れ合いがとても大事である。3歳を過ぎると思ったほどの効果は上がらないといわれている。母親が近くにいて子どもとのスキンシップを十分にとる。そして子どもが求めたときは、すぐに応答できる人間関係が大切である。そのうち子どもは少しずつ母親から離れていくが、ストレスや不安を感じたときは、母親という「安全基地」にいつでも戻ってこられて、抱っこしてもらって安全を確保して安心を得ることが大切である。しかし何らかの事情によって、愛着の形成がうまく乗り越えられない場合がある。たとえば、この間母親の仕事の関係で、早くから保育園等に預けられた。死別、離婚等で母親がいなかった。また母親が家にいても虐待、過干渉、過保護などで育てられると、愛着の形成は不完全となる。愛着障害はその後生育するにつれて、見捨てられ不安、過度に人の思惑を気にする等で生きづらさを露呈させる。つまり我々が苦しんでいる対人恐怖症の温床となるのである。日本の「愛着障害」研究の第一人者は岡田尊司氏である。「愛着障害」(光文社新書)という本に「愛着スタイル診断テスト」がある。45項目の質問項目がある。これをやってみたところ、私の場合、きわめて大きな「愛着障害」を抱えていることが分かった。岡田氏は「愛着障害」を抱えている人は、いきなり認知行動療法等の心理療法などをおこなっても効果がないばかりか、かえって悪化することもあるといわれる。森田療法も同様であるかもしれない。「愛着障害」の改善に向けての治療法がまず先にこないと、闇夜に鉄砲を放つようなものだといわれる。子ども時代をやり直すことは不可能であるので、「愛着障害」の克服は不可能ではないのかという疑問がある。しかし岡田氏は、それは違うといわれている。子どもの時の「愛着障害」は大人になっても修復可能であるとしてその方法をいろいろと提案されている。あす以降さらにみてゆきたい。詳しく知りたい方は、同氏の「愛着障害 子どもの時代を引きずる人々」に詳しいので参考にしていただきたい。ちなみにこの本は大反響を呼び、大増刷を重ねている本である。

2016.09.22

コメント(0)

-

ルーティーンでネガティブイメージを抑える

作曲家の久石譲さんはピアノの演奏家でもある。久石さんは、ステージに立つ前に毎回同じ行動をとられるという。午後3時ぐらいからゲネプロ(本番と同じ手順で終わる舞台稽古)が2時間ぐらいで終わる。それから軽く食べて、45分ほど仮眠をとる。起きたら身なりを整え、舞台衣装を着る。ここまで用意できると本番の15分前だ。手伝いの人に控室を出てもらい一人になる。テーブルの上にタオルを敷いて、その上で鍵盤をイメージしながら手を動かしてハノンとかをやって、指を温める。本番直前にピアノを弾くと、いいことがない。楽屋にピアノがあって、そこでさらってから舞台に出たこともあるが、そこでの音と舞台とでは音も鍵盤のタッチも違うので、かえって自分のバランスを崩す。それでピアノがあってもなくても、タオルの上でイメージトレーニングをしている。その後、控室の大きな鏡の前で全身を映し出してチェックしてから、鏡のなかの自分を力づける。今まで味わった最大のプレッシャーの場面を、瞬間的にいくつも思い浮かべる。そして「いままで全部乗り切ったじゃないか」と考えて、成功をイメージする。最後に「お前の音楽は世界一だ。それを演奏するお前は世界一だ。行ってこい」と気合を入れて、控室を出る。本番前はいつも緊張するし、プレッシャーも感じる。緊張もプレッシャーも感じないということはあり得ない。私たち神経質者は緊張やプレッシャーを感じると、イライラして不快になる。そんな気持ちで舞台に上がると聴衆を感動させることなどあり得ないと考える。失敗して恥をかくことになるかもしれないと恐怖感でいっぱいになる。だからそんなことから逃げてしまう。緊張やプレッシャーは、演奏会を成功させたいという欲望がある限り自然に出てくるものであり、どうにもならないものである。それなのに緊張やプレッシャーを取り除くことばかりに注意をむける。本末転倒というのはこのことだ。ピアノの演奏家というのは本番前の数日間は1日10時間も練習するという。最終的には暗譜で30分以上も弾き続けることも可能になる。練習で120%の出来に仕上げていくのだろう。あとは本番で緊張やプレッシャーに打ち勝ち、練習通りの成果を出すことだけだ。そこではうまくいくだろうかという余分なネガティブな考えやマイナス意識が問題になる。それを乗り越えるには演奏会の前にいつも行っている儀式、ルーティンの行動を淡々とこなしていくことが有効なのだと思う。大リーグのイチロー選手、フィギアスケートの羽生結弦選手も全く同じことを繰り返していた。私もこれを参考にして、老人ホームの慰問で楽器演奏するときはルーティンを確立したい。もっとも私の場合は演奏技術が未熟で、練習が少なすぎて、練習の段階で完璧に演奏するということを乗り越えていないということが問題かもしれない。お恥ずかしい限りである。(感動を作れますか 久石譲 角川書店 131ページより引用)

2016.09.21

コメント(0)

-

認知の誤りの自己分析

今日は認知の誤りについてテストをしてみましょう。全く当てはまらないは1。あまり当てはまらないは2。ややあてはまるは3。かなりあてはまるは4で判定してください。1、 証拠もないのに、自分に不利益な結論を出すことがある。2、 何か友だちとトラブルがあると、「友だちが自分を嫌いになった」と感じてしまう方である。3、 根拠もないのに、悲観的な結論を出してしまうことがある。4、 ちょっとした小さな失敗をしても、完全な失敗だと感じる方である。5、 自分に関係ないと分かっていることでも、自分に関係づけて考える方である。6、 他人の成功や長所は過大に考え、他人の失敗や短所は過小評価する方である。7、 物事は完璧か悲惨かのどちらかしかない、といった具合に極端に考える方である。8、 自分に不利なことは、些細なことでも、気になる方である。9、 何かよい出来事があっても、それを無視してしまっていることがある。10、 何か悪いことが一度自分に起こると、何度でも繰り返しておこるように感じる方である。11、 たったひとつでも良くないことがあると、世の中すべてそうだと感じてしまう。12、 わずかな経験から、広範囲のことを恣意的に結論してしまう方である。13、 物事を極端に白か黒かのどちらかに分けて考える方である。14、 根拠もないのに、人が私に悪く反応したと早合点してしまうことがある。15、 自分の失敗や短所は過大に考え、自分の成功や長所は過小評価する方である。16、 ちょっとした小さな成功をすると、完全な成功だと感じる方である。17、 たったひとつの良くないことにこだわってしまい、そればかりクヨクヨと考える方である。18、 何か悪いことが起こると、何か自分のせいであるかのように考えてしまう。19、 根拠もないのに、事態はこれから確実に悪くになると考えることがある。判定が終わったら19項目すべての点数を足す。平均点は46.1だそうだ。私は最大点数76点中61点だった。かなり認知の誤りを抱えている。やっぱりそうかという感じだった。続いて次の項目に従って分析してみた。1、 恣意的推論 根拠もないのに悲観的なことを考えてしまう。項目の1、3、14、19を足す。私は16点満点中15点だった。2、 選択的注目 些細なネガティブなことだけを重視してしまう。8、9、17を足す。私は12点満点中11点だった。3、 過度の一般化 わずかな経験から、広範囲のことを恣意的に結論してしまうこと。2、4、10、11、12、16を足す。私は24点満点中15点だった。4、 拡大解釈と過小評価 物事の重要性や意義の評価を誤ってしまうこと。6、16を足す。私は8点中6点だった。5、 個人化 自分に関係ない出来事を、自分に関係づけて考えてしまうこと。5と18を足す。私は8点中6点だった。6、 完全主義的・二分法的思考 ものごとに白黒をつけないと気がすまないこと。7と13を足す。私の場合は8点中5点だった。私の場合は考え方がいかに悲観的、ネガティブな方向に振れやすいかということである。それで自分自身も苦しくて葛藤を抱えているし、他人にも多大な迷惑をかけているのだろうと思う。バランスが悪く、仮にサーカスの綱渡りの場合、向こう岸に着く前にいつも地上に落下している状況である。しかしこれは自分一人ではなかなか気が付きにくい。そういう自覚のもと、行き詰まった時は集談会の学習仲間から考え方の誤りを指摘してもらうようにしたいと思う。指摘に対しては謙虚に受け入れて、バランスを取り戻すようにしてゆきたいと思う。持ちつ持たれつでゆきたい。(ネガティブマインド 坂本真士 中公新書 173ページより引用)

2016.09.20

コメント(0)

-

電話相談の進め方

先日よく知っている人から心の悩み相談の電話があった。私はアドバイスを抑えて、傾聴、受容、共感の態度で臨んだ。プライバシーに配慮して話を脚色して紹介すると次のような内容だった。その人は今年初め蓄膿症の手術をしたそうだ。ところが術後の経過が悪く、今も鼻の奥に何かが詰まっているようで憂うつで仕方がないという。それが気になり大学病院をはじめいくつもの大病院で検査を繰返してきた。CTを何度も撮ったが、どこでも手術そのものは問題がないといわれている。主治医ではないある医者は、手術は完全に成功している。鼻の手術は完治してスッキリするまで時間がかかる。その間苦しいでしょうが、何ヶ月か経過するとよくなると思うので粘り強く待ちましょうという。その間は1ヶ月に一回の割合で診察を受けてくださいと言われたという。でも本人はいまだになんか詰まっているような気がして、違和感があるので苦しくてやりきれない。そうこうしているうちに、明け方から午前中なんともいえないイライラ、体のだるさ、下痢、朦朧感、発狂するのではないかという不安がある。このまま死んでもいいように思うこともあるという。その他自分のつらさや苦しみについて私に対してこんこんと説明された。心のつらさに対して、心療内科にかかり短時間型の抗不安薬デパスを処方されているという。毎日3錠飲んでいるが症状はどんどん悪くなっているような気がするという。他の病院ではいろんな薬を処方されたが、薬を飲んだことで副作用が強く現れたことがあるので、恐ろしくて飲めないのだという。そんな最中5月にはバイク事故で意識不明になり救急搬送されたことがあった。幸い命にかかわる事故ではなかったということだ。でも後遺症が残っているような気がするそうだ。さらに最近実の母親が亡くなり大きなショックも受けた。精神的な支柱を失ったような気がする。度重なる不幸が襲い、生きていることが空しくなり毎日泣いて暮らしているという。でも家事はなんとかこなしておられるようだった。私は精神科医ではないので病気の診断はできない。私にできることはその方の悩みに寄り添って、悩みを聞いてあげることだと思っていた。自分のアドバイスは控えて、相手に寄り添って分からないことを聞いていった。その時間は45分だった。最後に悩みを思う存分吐きだしたので、少し気が楽になったといわれていた。相手に寄り添って話を聞いてあげるというのは、アドバイスをする以上の効果があると思った。その方は兄弟からこの際思い切って精神科にかかってみたらと言われたという。鉄の柵の部屋に収容されるようなイメージがあり恐ろしいといわれる。でもここまできたら自分もそうしようかと思っていると言われた。近くでどこの病院がいいでしょうかと質問された。その方はインターネットはやっておられないということでしたので、早速検索して教えてあげた。休み明けに電話で予約をしてみますということであった。なんとか心の苦しみが少しでも軽減できることを祈るばかりだった。

2016.09.19

コメント(0)

-

踊りの効用

老人ホームの慰問活動をしていると世の中、楽しい人、楽しいことはそこら中にあることに気がついた。今日はその中から踊りを取り上げてみた。日本舞踊のような大層なものではない。大衆演芸として楽しむ踊りである。これから紹介するものはすべてYou Tubeにアップされているのでご覧ください。イヤなことがあった時にこれらを見れば、すぐに気分が切り替えられると思います。・傘踊り しゃんしゃん踊り 鳥取平成音頭 鳥取ファジステージをご覧ください。傘踊りの傘が派手な色ずかいで鈴がついています。これをやっている仲間に聞いたところ、この傘は1万円するとのことでした。普通は北島三郎の「平成音頭」に合わせて踊ります。元気の出る歌です。一人よりも3人以上で踊ると映えます。10人以上ですと野外でのイベント向きだと思います。・Young Man おやじカフェ 北九州Young Manご存知の西城秀樹の「ヤングマン」に合わせての踊りです。これは宴会受けします。簡単な踊りですのですぐ覚えられます。リズムに乗って、みんなで踊ると実に楽しそうです。・炭坑節 いろんなものがアップされていますが、ピンクの服を着た女性の先生の周りをみんなが踊っているのが最高です。先生の真似をしているのですが間違えてばかりの人が笑いを誘います。簡単ですからすぐに覚えられます。お金もかかりません。盆踊りではあちこちで踊られています。・高知のしばてん踊り 河童踊りです。顔を手拭で覆います。坂本竜馬をはじめ7,8個いろんな手拭が用意されています。これをかぶって踊るだけでとても滑稽な踊りになります。顔にかぶる手拭いは、高知の「北村染物店」で1枚1000円。料金後払いですぐ送られてきました。・どじょうすくい 安来市観光協会のものをご覧ください。安来節保存会が全国各地で講習会を開催しています。島根の安来市に足立美術館がありますが、そのお隣に「安来節演芸館」があります。にわか体験ができます。その他安来節など楽しみがいっぱいですので、訪れるのもいいでしょう。ついでに言うと、島根は松江市観光、出雲大社、日御碕灯台、花鳥園などがお勧めです。豆絞り、ザル等を全部そろえると2万円ぐらいかかりますから、自前でそろえられてもよいと思います。・ハワイ音頭 カメハメハの踊りです。盆踊りなどでも踊られています。私はこのうち、炭坑節、しばてん踊り、どじょうすくいをやっています。忘れると困るので最低毎日1回はルーティンで踊りの練習しています。これ以外に獅子舞、浪曲奇術、アルトサックスの練習も毎日のように30分程度はしています。こんなことに力を入れていると神経症の悩みはどこかに吹っ飛んでしまいます。

2016.09.18

コメント(0)

-

マンションのクレーマーとの対話

現在マンションの管理人をしているが、集合住宅ではいろんな人間模様が展開されている。一人完全に孤立してしまった主婦の人がいる。その人の姿を見ると回れ右をして方向転換をして関わりを拒否している居住者が多い。私は管理人なので居住者全員に平等に接しないとならない。その人は話し相手がいなくてうつ状態になっているので寂しいのだろう。ときどき管理人室にやってきて世間話をしていく。それも30分は普通。時には昼休みの時間をはさんで1時間以上にも及ぶ。話の内容はいつも同じような話だ。スーパーのレジの対応の悪さ、ガソリンスタンドの店員の緩慢な対応、マンション内の他の居住者の悪口、出入り業者のマナーの悪さなどである。先日こんなことがあった。マンションでは消防点検が実施される。その時は家の中に入り込んで消防機器を点検する。その方は家に業者が入られるのがイヤだという。その理由は家の中に雑菌を持ちこんだり、家の壁や床を傷つけられるからだという。そのためにこれまでに何度もトラブルを起こしてきた。その方が管理人室にやってきて「今回は消防点検は見送りたいがそれでいいか」と言われた。私は「それでよいと思います。私が消防点検を受けるか受けないかは強制することはできないんですよ。居住者の都合によって今回はパスしたいという方もいらっしゃいます」と言った。すると4日ほどして管理会社から電話が入った。その人が会社にクレームの電話をしたのだ。「管理人が消防点検は受けなくていいといった。消防点検を受けないとマンション全体の安全性に問題が生じるはずだ。そんな権限が管理人にあるのか。そんなことをいう管理人は替えてくれ」管理会社はその人の肩を持って一方的に私を詰問してきた。「どうしてそんなことを言ったのか。消防点検は消防署に提出書類であり全居住者に受けてもらわないと困ることだ。そのような対応をして居住者に不信感を与えるような発言は見逃せない。そんな些細なことから次年度の契約更新がダメになる。居住者の言うことが本当なら始末書を書いてもらうことになる。最悪解雇事案にあたる可能性がある」私はそれを聞いて腹が立ってきた。どうして管理会社はもっと事実関係を確認しようとしないのだろう。居住者からの電話は間違いないと決めつけて、一方的に管理人を悪者に仕上げているのではないか。理不尽極まる言いがかりである。管理人の対応は本当のところはどうだったのか。事実を確かめる必要があるのではないか。その上でどう対応するかを決めてもらいたかった。私はまだしばらくはこの会社で働きたいという気持ちがあったので、その時の対応を思い出してていねいに詳細を説明した。「消防点検を受けるか受けないかは居住者に任されています。私が絶対に受けなければならないと強制はできません」それ以上のことも、それ以下のことも言っていませんと説明した。これを聞いて会社がどう処分するか、まな板の鯉のような心境だった。そして電話を切った。しばらくすると、「今支店長等と対応を協議した。あなたの言い分はよく分かりました。あの方はよくトラブルを起こす方なので、今後事実だけを聞いて自分の意見は決して言わないように。今回の処分は見送ることにした」「また今後世間話には付き合わないように。それでも管理人室に来るようなら、次の仕事をする必要があるので10分ぐらいでよろしいでしょうかと最初に時間制限の了解を得てからするようにという指示を受けた」なんとも後味の悪い結末であった。

2016.09.17

コメント(2)

-

変化の波に乗るということ

能楽の世阿弥は「風姿花伝」の中で森田に関連することを述べている。今日はこの中から「変化に対応する」ということを取り上げてみたい。「われは昔よりこの良き所を持ちてこそ名も得たれ」私たちは昔からこうしたやり方でやってきて能楽の世界で名声を得たのだ。自然にそう思ってしまう。そして現状に甘んじてしまう。実はそうしたやり方ではもうダメなのに、それに気づくこともなく、同じやり方を踏襲してしまう。この考え方、やり方は「よくよく用心すべし」と世阿弥は言う。これはつらいところである。ついつい過去の実績に頼る。それで現在の生活が安定していれば、それを捨てて新しいことを始めようとは思わない。その方が心を煩わせることがなく、精神的に安定している。現在問題がなければ、何もしなくてもいいのではないか。確かに現状を否定したら、自分の人生を否定するようにも考えられる。個人、自助組織、会社組織、国家の別なくこうしたことは起こる。今までの成功体験が、いつまでも右肩上がりで成長を続けるに違いないという願望なのだ。そこにあるのは現状維持、問題意識のなさ、問題意識があっても、新しいことに挑戦することをためらう心理である。これは変化することを拒み、今の状態に安住しようとする反自然の態度ではないのか。世阿弥はあくまでも自分と対象の「関係性」を考えている。対象は一時も停滞することがなく流動変化のうちにある。人間はその変化と常に関わり続ける宿命を持っているのではないか。能楽もそうである。能楽は娯楽であるので変化を無視すると命取りになる。常に変化を予測し、仮説を立てて変化をリードしていくしか生き残る道はない。現状に甘んじない精神が、停滞を打ち破り、未来を切り開いていく。自分自身を模倣し、自分自身をいつもコピーしつづけるのは、安心である。しかし、そこには停滞があり、衰退が待ち受けている。個人、自助組織、会社組織、国家であれ、その生命を維持していくためには、過去の成功体験にどっぷりとつかることではなく、状況の変化に合わせて、自分自身が変化していくことである。(処世術は世阿弥に学べ 土屋恵一郎 岩波書店より引用)森田先生も変化の流れに素直にのっていくことを盛んに言われている。変化といえばファイナンシャルプランナーの資格を持っているせいか、どうしたら自分の資産を大きく増やせるかという相談を受ける。普通株式投資等で短期に値上がりを期待できる銘柄を聞かれることが多い。これは分からないと答えている。上げ下げを繰返している短期相場を当てるという人がいれば詐欺師だと思う。でも確実に資産を増やす方法はありますと答えている。株式にはチャートがあります。過去の株価の変化をグラフにしたものです。これには短期のグラフとして日足、中期のグラフとして週足、長期のグラフとして月足があります。私が注目しているのは月足です。それを10年単位ぐらいで見てゆきます。すると波があります。しかもこれは短期の波ではありません。長期の波はある程度のトレンドがあります。2009年に日経平均が7056円をつけたことがありました。つい7年前のことです。このままずるずると行くという人もいましたが実際には反転しました。だいたい波は下がりきれば、間違いなく上がります。それが自然の流れです。我々はその波に乗りさえすればよいのです。現在は1万6000円台です。ということは2009年が最悪でそこから反転して右肩上がりの波を作ってきたのです。私は月足を見て最安値の時に信頼できる会社の株を仕込むことだと思います。これが最も高い確率で成功する唯一の道です。それを長期に持つスタンスを守ること。最低3年は寝かせておくことです。その間配当収入はあります。この長期の波に乗ることです。肝心なことは月足の波が底に来る時までじっと待つことです。底というのは過去の波を見て判断することです。値上がりしているからと欲をかいて、波が上がっている時、上がりきった時は投資してはいけません。静観することです。そういう人は欲に目がくらんでいるとしか思えない。でもいったん月足で株価が底に来た時を見きわめたら、思い切って勝負することだと思います。注意点として株式投資は何があるか分かりません。投資は自分の全資金の2割程度にとどめておくことです。そうしないと危険です。特に老後の資金をすべて元本保証のないものに投資することはやめるべきです。そういう意味では、今は投資対象の時期ではありません。日経平均が底に来る時期をここ数年は粘り強く待つ時期です。待てない人は株式投資からは完全撤退をお勧めします。

2016.09.16

コメント(0)

-

黒田投手から森田を学ぶ

カープの黒田博樹投手は28年6月3日のソフトバンク戦で、柳田、内川、松田に3者連続ホームランを打たれた。歳を重ねてくると、昔の球威はなくなり、多彩な変化球を操り、コントロールで打者に対している。しかしこれでもかと投げていっても、若い選手に簡単に打ち返されてしまう。3者連続ホームランを打たれれば、気持ちが弱くなる。自分を疑い出す。自分自身に腹が立ち、なげやりな気持ちになる。辞めていく選手はそれで引き際を感じる。それでも、プロ野球選手としては、疑う中で、それを受け入れて次のステップにいかないといけない。自分はそれを受け入れようと思った。そこから目をそむけてしまうと、次がない。受け入れたうえで次のステップにどうやって進もうかと考えた。済んだことは仕方がない。次へ、次へ。そう気持ちを切り替えるようにした。必死にローテンションピッチャーとしての責任を全うしようと思った。シーズン中には故障者も出て、先発投手の布陣は万全ではなかった。自分がローテーションを外れることはしたくなかった。先発で回ると決めた以上は責任がある。責任を果たすためにどのように取り組んでゆればよいのか。少なくとも優勝するまではそういう気持ちでいきたいと思っていた。とかく弱気になりがちな自分の気持ちをブレさせないで、前向きにさせてくれたのは、ファンの方たちの存在だった。熱い声援、それに尽きる。それがなかったらカープにも帰っていなかっただろうし、また昨年で引退していただろうと思う。今は自分のために野球をやりたいという思いはない。熱いファンの期待になんとかして応えたい。その一点だ。弱気になり、ブレがちな自分の気持ちを引き止めてくれたのは、ファンの熱い思いだった。そういう思いに支えられてここまで野球ができたことは感謝の思いしかない。黒田選手の言葉は、神経症に陥り、意識や注意を自分の内側に向けて格闘するやり方は得策ではないと言っているような気がする。そういう方向と決別して、目の前のなすべき日常茶飯事、仕事、勉強、家事、育児に意識や注意を向けていくことの大切さ。でも人間には怠け癖がある。「さぼりたい、楽をしたい、人が見てないと休みたい」という気持ちもある。それを叱咤激励してくるものの一つに、薄くてもいいので温かい人間関係を数多く張りめぐらせていくことが大切だと教えてくれているような気がする。

2016.09.15

コメント(0)

-

浪曲奇術

今日は今年初めて有給休暇をとって、老人ホームの慰問に行った。その時の写真です。浪曲に合わせて手品の裏と表をお見せする芸です。9月は敬老会シーズンでこれから8回もやることになっています。その他、三味線演奏、傘踊り、南京玉すだれ、本当の手品、チンドン演奏がありました。

2016.09.14

コメント(0)

-

私の神経症克服体験

先日の集談会で私の神経症との格闘について発表した。私は会社の中での人間関係が悪くなって、藁をつかむ思いで集談会に参加し始めた。早速先輩方のアドバイスに従って、実践課題から取り組んだ。次にそれを発展させて気づいたことをすぐにメモするようにした。小さな実践を丁寧にすることに取り組んだ。集談会では図書係をはじめとして与えられた役割を懸命にこなしていった。そのうち代表幹事、支部委員等も引き受けるようになった。当時私の参加していた集談会では毎年一泊学習会、野外学習会、集談会以外のレクリェーション、暑気払いや忘年会、新年会などの懇親会も盛んに行われていた。それらの企画や実施に携わってきた。特に一泊学習会の企画や実施はとても大きな経験だった。自分なりに神経質性格を活かして周到に準備すれば、みんなに喜んでもらえるようなイベントを開催できるという自信が出てきた。次第に会社でも仕事がうまく回転し始めた。次々と仕事の改善ができるようになったのだ。役職者にも昇進でき、多くの人をまとめていく仕事を任された。特に会社の移転の際には、責任者として重責も果たすことができた。それは給料や賞与にも反映された。ところが対人恐怖で人が恐ろしくて怯えてしまうという症状は全くよくなったとは思えない状態であった。このような状態で20年が経過していた。これが森田の限界かなと感じていた。この段階では森田正馬全集第5巻を読んで、森田先生の生活を真似てみようと思っていた。特に森田先生はいろんな芸を持っておられて、みんなの前で披露されたりして楽しんでおられた。私も好奇心があることにいろいろと手を出して取り組んでみた。確かに意識が外向きになるので没頭しているときは症状を忘れることはできた。でも症状を治すことを目的としていたので、依然として対人恐怖はよくならなかった。苦しいばかりだった。毎日どんよりとした雲が垂れさがっているようで憂うつであった。そんな時に新版森田理論学習の要点が出た。その時に気づいた。今まで森田理論では、「不安は横に置いてなすべきをなす」を絶対唯一のものとしてくり組んできた。それで一時はうまく切り抜けられたが、それだけの取り組みでは不十分であったのではないか。それまでの私は、他人から重要視されるような人間にならなければならない。非難される、軽蔑される、馬鹿にされる、無視される、からかわれることは絶対に受け入れることはできないと思っていた。そういう「かくあるべし」が自分を苦しめていたのだ。自分が自分を傷つけているのだから始末が悪いということに気づいた。この気づきは大きかった。このことは今まで何度も聞いていたが、自分自身で問題や課題を発見できたというのが大きかった。それからは今の自分の神経質性格、境遇、容姿、能力等弱みを持った人間を受け入れていこうと決めた。またミスや失敗を人目につかないで隠そうとしてきたが、まな板のコイのような気持ちで隠したり逃げたりしないで仕事に取り組もうと決めた。今までの習性からその実行は困難を極めたが、方向性だけは見失わないようにと思っていた。その方向で経験を蓄積していった。今では森田理論は不安と共存して、生の欲望の発揮を目指していくことが大切であること。そしてどんなに不快であっても感情の事実を受け入れて、事実に服従する生き方をすれば間違いないのだと思っている。このような気持ちで残り人生を生きて行ければ、末広がりに納得できる人生を送ることができるだろうと確信が持てるようになった。

2016.09.14

コメント(0)

-

学習の要点について

先日の森田理論学習は、学習の要点から「森田療法の人間観」だった。まずここを読み合せた。そして分からない点や感想を出し合って議論を深めてゆきたいと思っていた。ところが16名もの参加者がありながら、質問、感想、意見はほとんど出なかった。とくかくむずかしいというか、ストーリー性がないというか議論を深める糸口が見つからない。それではこれで理論学習を終わりますということでいいのだろうか。この学習の要点を学習の中心に据えて毎年繰り返しておられる集談会も多いのではないかと思う。そういう集談会では何も問題はないのだろうか。この単元を担当している人から自分なりの体験を踏まえた話を付け加えて問題提起をして、要点を膨らませていくべきなのかもしれない。これらの話は批判も多いだろうが、独断と偏見を交えて提案してみたい。もし私が学習の要点を作るとすると、学習の基礎編と応用編を分けたいと思う。基礎編1、 神経症とは何か、神経症の成り立ちについて2、 森田理論学習が役立つ人、神経症の診断項目について3、 今現在苦しみのどん底にある人への提言4、 基礎的学習「神経質の性格特徴」5、 基礎的学習「感情の法則」6、 基礎的学習「認識の誤り」応用編7、 森田理論の全体像の概要説明8、 生の欲望の発揮とは9、 欲望と不安の関係性について10、 「かくあるべし」の発生と苦悩の始まりについて11、 事実本位・物事本位の生活態度の養成について12、 治るとはどういうことか13、 「まとめ」の仕方について(付録)森田理論学習でよく使われる言葉の解説このような項目で、要点が作られていると、連続性が出てくると思う。連続性があるということは森田理論が真の意味で理論化されているということだと思う。私たちが学習したいと思っているのは、理論化されている森田理論である。これなら毎年繰り返して学習すれば確実に力がついてくると確信している。「あるがまま」と「純な心」は11での学習項目となる。「森田療法の人間観」もほとんど11で学ぶ学習内容である。その内容を仮に私が作るとすると、大幅に改定して、下記のようにしたい。・まず前提として、事実にはコントロールできるものとできないものがある。できるものはコントロールしなければならない。だがほとんどは事実を受け入れ、服従するものが多いということをしっかり認識する。・次に出来事や感情の事実から目をそむけないでよく見る。徹底して観察する。・事実はできるだけ具体的に、詳細に、赤裸々に取り扱う。・事実をよいとか悪いとかの価値判断をしない。事実を事実としてそのままに認識する。・事実は必ず両面観、多面観で見るようにする。・事実は4つに分類してみる。①不安や恐怖などの感情②自分の性格や風貌、ミスや失敗③他人の仕打ち、他人の性格や風貌、ミスや失敗④自然災害や経済変動など・つぎに常に感じから出発する。森田理論でいう「純な心」の体得実践の説明。・「私メッセージ」の体得と実践の説明。以上が「かくあるべし」という思想の矛盾を抱えている人の取り組むべき課題であると考える。事実を受け入れる。事実に服従する生き方を「あるがまま」というが、我々の目指す方向はまさにそのような方向であると思う。森田療法の人間観というのはそういう生き方のことをいうのではなかろうか。

2016.09.13

コメント(0)

-

怒りへの対応方法

腹を立てたり、怒りまくったりすることはよくある。嶋津良智さんは、イライラや怒りの芽を摘み取る7つの対応方法を提案されている。1、 価値観のメガネをかけかえる。2、 相手のよい部分に焦点を当てる3、 第一の感情を探す4、 相談相手に小さな不満を聞いてもらう5、 目の前の景色を変える6、 尊敬している人を演じる7、 魔法の呪文を持つこれを森田理論で考えてみた。1についてですが、「かくあるべし」的思考をしていると腹が立つことが多い。たとえば日本では電車やバスを待つときはきちんと並んでいる。ところが外国では並ばない。電車やバスが到着すると後ろの方から我先にと乗り込んで来る。電車やバスはきちんと並んで早い者から順番どおりに乗るべきであると考えているとすると当然腹が立つのである。現実を否定して理想に近づけるべきだと考えている限り、腹が立ったりイライラすることは次から次へといくらでも出てくる。森田理論学習で「かくあるべし」を少なくする方法を身につけることが役に立つと思う。3ですが、森田では「純な心」を思い出して、発言したり行動することを勧めている。「純な心」は分かりやすくいえば、第一に感じた感情、最初に感じたこと、直感等のことです。このことを初一念とも言っています。普通初一念に引き続いて、初二念、初三念が出てきます。それらは「かくあるべし」を含む感情です。基本的には無視することです。腹が立つことは、自分が相手にこうしてもらいたい、こうすべきであるという「かくあるべし」から解離しているから出てくるものです。「純な心」を生活に応用できるようになると、事実をあるがままに認めていくことができるようになりますので、腹が立ったりイライラすることは極端に少なくなってくるものと思われます。少なくとも相手や自分を責める言動は控えられるようになります。4番目ですが、小さな怒りも貯め込むと大きな怒りに膨れ上がってきます。ストレスは小分けにしてそのつど吐き出すのがよいようです。愚痴を聞いてくれる人がいると助かります。いない人は、一人で怒りを吐き出すのも効果があります。私の場合は日記に書いて発散しています。文章にしているうちに高ぶっていた怒りが落ち着いてくるのが不思議です。(起こらない技術2 嶋津良智 フォレスト出版参照)

2016.09.12

コメント(0)

-

集談会での「繰り返し」技法の重要性

先日からカウンセリングの学習をしてきた。今日は学習した中で、集談会の体験交流で役に立つことを書いてみようと思う。1、 カウンセリングの基本は、最初から相手の悩みを解決するためにカウンセラーが解決法を伝授するのではない。悩みを解決していくのはあくまでも、悩んでいる人本人である。私があなたの悩みを解決してあげますというような宣伝をするカウンセラーは信用できない。クライアントが自分で心の悩みを解決できるように、側面から支援、援助できるカウンセラーがすぐれたカウンセラーである。集談会でいうと、体験交流ですぐに森田理論に基づくアドバイスをするのは問題がある。自分の成功体験を初心者に「この通りやると症状を克服できます」というのも問題がある。苦しみのさなかにおられる人は、一時的には救われるかもしれないが、長い目で見ると自分のためにはならない。それは学校のテストでカンニングをして正解を得るようなものだ。その時は万々歳で済むかもしれないが、自分が苦労して解いたものではない。先生の指導を受けながらでも、自分の力で解いたものが力になる。自分がカウンセリングを受ける中で、問題解決のために気づきや発見を得るということが肝心なのである。2、 カウンセリングの基本は、「傾聴、受容、共感」に尽きるのである。集談会の体験交流で役に立つ最も重要な点を一つだけ紹介してみたい。カウンセリング技術の中でも是非集談会で取り入れてみたいことは、「再陳述」といわれているものである。難しそうな言葉だが、相手の話した事柄や感情などを繰返して述べることである。たとえば、「電話の取り次ぎを頼まれていたが、自分の仕事をしていたら忘れてしまった」「しばらくして相手から再度電話がかかってきて、ちゃんと伝えてくれているのかといわれた」「申し訳ありません。忘れてしまいましたと言ったら責任感のない社員だなと叱られた」「私は身の置き所がなくなり、自分のことが嫌になってしまった」これを聞いた人は、カウンセリングの勉強をする前では、すぐに自分の意見を言う。「メモして机の上に置いておけばそんな失敗はしなかったはずだ」あるいは「気にするな。誰でもそんなことは経験がある」等と同情したりする。その対応は相手に寄り添っていないので問題がある。聞く姿勢に欠けているので本当の意味で相手との会話になっていない。再陳述というのは相手の言ったことをそのまま、繰返すということなのだ。自分の発言を聞き手に繰返してもらうと、相手は気づき、再確認、再認識をすることができるそうだ。つまり無意識のうちに気づいていなかったことが次第に鮮明に意識化されるということになる。繰返すというのは慣れないとわざとらしくて、嫌悪感が湧くこともあるが、そこは技術の習得が必要である。この繰り返しを基本にした会話を集談会の体験交流で取り入れると、アドバイスをするということが少なくなると思う。相手の話をより深く聞こうという態度になる。そして相手は質問に答えているうちに、次第に自分の問題解決に近づいていくのである。まずは効果があるかどうか、体験交流で試してみてもらいたい。体験交流の実施にあたっては、是非ともこの再陳述(繰り返し)はみんなが共通認識として持っておきたいものである。それのみならず、普段の生活の中にも活かすことができる。3、 心理療法をおこなう場合でもどの心理療法をおこなうかは、基本はクライアントに選択権がある。認知行動療法を中心に学習してきたカウンセラーが、すべてのクライアントにそれを提案するというのは無理がある。30もあるといわれている心理療法のうちクライアントにあった心理療法を提案して、実行の支援をしていくのが本来のカウンセラーである。でもそれらを一人でおこなうことは難しい。精神科医、他のカウンセラー、自助グループと連携して、他に適任者がおられれば自分はカウンセリングから外れることが大切である。集談会にやってくる人は森田理論学習適応者だと決めつけてしまうのは無理があるのではなかろうか。4、 心理療法を実際に行うのは最後の段階である。それまでに、信頼感の形成、主訴の掘り起こし、目標の設定という段階がある。そして最終的に自分にあった心理療法を選んで実施していくという流れになる。こうしてみると集談会で初心者にすぐに森田理論について説明することは問題があるということを認識する必要がある。まずは、森田適応の人で、一度来会された方が、二度、三度と足を運びたくなるような雰囲気がある集まりであるかどうかが問題である。

2016.09.11

コメント(2)

-

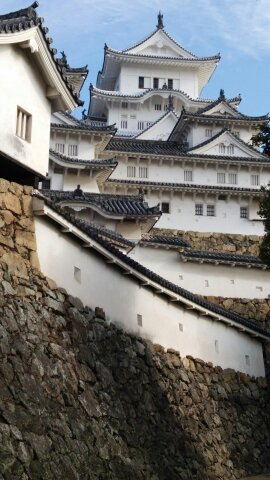

姫路城

姫路城は圧倒的なスケール感があります。姫路城を見られたら近くの「好古園」もぜひお勧めします。

2016.09.10

コメント(0)

-

私のカウンセリングへの取り組み

私は8月22日で投稿したメンタルケア心理専門士の試験に再挑戦することは中止した。それはこの資格をとっても、資格そのものはあまり役に立たないと判断したからである。ただ、以前は学習することを見送っていた「カウンセリング基本技法と面接技法」の講座は申し込んで学習することにした。これは大いに役立つと判断したからである。これにはテキストのほかに、実際のカウンセリング技法を使った模擬カウンセリングのDVDもついていた。勉強してみると、カウンセリングというのは改めて奥が深いということに気がついた。これは今後、生活の発見会の集談会でも大いに活用できるだろうということを確信した。まず感心したのは、ロジャーズのカウンセリングの基本姿勢だった。ロジャーズの来談者中心療法では、1、 クライアントに迎合するのではなく、カウンセラーは自分が感じた気持ちや感情をありのままに出していくことが必要ということだった。2、 クライアントに自分の考えを押し付けるのではなく、相手をよく分かろうと努力し、無条件に受容していこうとする基本姿勢の重要性。3、 同情ではなく共感が大事あること。共感には、クライアントの感じ方や考え方を受容することは大切であるが、それ以外にその感情や考え方を客観的に捉えて、その感情や考え方の持つ意味を考えていくことがもっと大切であること。これらは今まで知識として学習してきたが、これからは実際に身につけていく必要があると感じた。次に、クライアントへの質問技法も学ぶ必要があると感じた。そしてロジャーズの来談者中心療法の手法である、再陳述(繰り返し)、感情の反射、感情の明確化。そして要約、賛同・支持、フィードバックの意味がより深く学習できた。目から鱗でうれしくなった。これらはロールプレイなどで訓練する必要がある。またこれは理解するだけではなく、実際に使えなければ話にならないと感じた。それから今までカウンセリングのイメージは、カウンセラーがクライアントの話を聞いて悩みを解決したり、軽減することだと漠然として捉えていた。それはあまりにも甘すぎると感じた。カウンセリングには次の4つの段階がある。本来のカウンセリングはその段階を意識して、上に行ったり下にさがったりして実施されているものであることが分かった。1、 カウンセリングを始めるにあたっては、クライアントとの信頼感の形成をする。2、 次にクライアントの悩みや課題を明確にさせていくこと。ここはロジャーズの手法が大いに役に立つところだ。3、 次に悩みを解決していくための目標を設定していくこと。4、 最終的に目標に向かってどのような行動をとるか。クライアントを支援していく。森田理論を実際に応用していくというのは4段階目になった時である。日記療法などはこの段階である。そのほか30もあるといわれる心理療法のうち、どの心理療法が役に立つか見極める必要がある。そのための学習も必須である。ステップアップにあたっては、決して性急に進めないで、2歩進んで1歩後退という感じで進行していく。カウンセラーはつねにクライアントに寄り添っていく必要がある。カウンセラーとクライアントが今どの段階にいるのか、共通認識を共有して話合うことが大切であること。双方が同じ階にいるということがとても大事である。それ以外にも目から鱗の話ばかりだった。いろんな話があるのでこれから学習してゆきたい。これには添削問題も付いているので、これから取り組んでみたい。今後森田理論学習を継続していく上で、カウンセリング技法はしっかりと身につけていこうと再認識した次第である。そして私の場合、人間関係で苦しんでいる人の対応が中心になると感じた。そのための主力となる心理療法は森田療法、認知療法、行動療法、人間関係療法だと感じた。これだけは是非とも深耕していきたい。これにできれば内観療法を付け加えてみたい。それ以外に幅を広げても、カウンセリングを受けてよかったということにならないかもしれない。心理学一般を学んできたので、あとは自分の専門分野にフォーカスすることが有益だと感じている。それ以外はそれぞれの専門家に橋渡しすることが必要となると思う。

2016.09.10

コメント(0)

-

人の役に立つ人間になる

東京の荒川区で、欠席過多による原級すえおきを繰返している登校拒否児がいた。この少年は、学校に行かないときは、窓のカーテンも開けず、薄くらい部屋に一人でひきこもっていたことが多かったという。自殺未遂をおこしたこともあるという。その彼が、クラスの仲間たちの粘り強い働きかけが功を奏して、2学期の半ばになってやっと登校するようになった。ちょうど、間近に迫っていた文化祭の準備期間だったこともあり、クラスの一員として活躍する場が次々と与えられた。クラスで上演することになっていた劇の舞台装置を準備する役になる。クラスの代表で出したポンターが学校中の1位になり、文化祭のプログラムの表紙として採用された。彼のクラスでは、クラスの仲間がそれぞれ得意な分野で、「小先生」になりお互いに教え合う制度があった。そこで、技術科が得意であることが分かった彼は、ここで先生役として仲間で教えることもした。こうして、仲間とやり取りをする中で、活き活きと活動し、一日も休まず登校するようになる。その年度の終わりには、新年度の前項の生徒会長にも選ばれるほどになった。そして、「学校が生きがいだ」とさえ、口にするまでに変わった。(無気力の心理学 稲垣加世子他 中公新書 74ページより引用)大変好感のもてる話だと思います。このエピソードのポイントは第一にクラスの仲間の温かい励ましが挙げられます。2番目に、彼自身がつらい精神状態を横に置いて、目の前のなすべき課題にすっと入っていけたということが挙げられます。活動の中で成功体験を味わい、自分は人の役に立つことができるという感触をつかんでいる。それをクラスの仲間が評価してくれて、自分の生きがいに転嫁することができた。仲間から必要とされているという確かな手ごたえ、これが、ただ単に無気力から回復させるのに寄与したというだけではない。生きる意欲ともいうべきものの形成にもつながっていることがよく分かる。こうしてみると、自分と同じ仲間に属する人々からの是認、関心、感謝が自分の存在意義を自覚させて、活き活きとした活動への源になることが分かる。こういう温かい人間関係作りを、自分の生活範囲の中で、最低一つは築きたいものだ。森田理論学習に「人のために尽くす」というのがある。これは温かい人間関係を築く上で大いに役に立つと思う。森田先生は一言も「人のために尽くせ」とは言われていないと思う。でも、これに近いことは言われている。「人を気軽く便利に、幸せにするためには、自分が少々悪く思われ、間抜けと見下げられても、そんなことはどうでもよいというふうに、大胆になれば、はじめて人からも愛され、善人ともなるのである」(森田正馬全集第5巻205ページ)神経症で苦しんでいる人は、意識や注意は常に内向している。それをある程度外向きに変化することができるようになることが重要になる。そのためにはつらい症状を抱えたまま目の前に取り組んでみることが有効である。そこに「人のために尽くす」ということを取り入れてみるとさらによいと思う。考えてみれば、神経症で苦しんでいる男性の人は、家事や育児にはほとんど手をつけない。まずは家庭内で実践してみるのはどうだろうか。掃除、洗濯、整理整頓、食事の準備や後片付け、ペットや草花の世話、車の洗車、隣近所との付き合いなどで自分の役割を決めて果たすことを始めたらどうだろうか。そこから少しステップアップして常に他人の役に立つことを探して、実行に移すというのはどうだろうか。すばるクリニックの伊丹先生は次のようなことを提案されている。1、 人に言葉をかける。あいさつ程度から始める。2、 ちょっとしたものをプレゼントする。読み終わった新聞や本など。3、 自分が持っていてもいなくてもよいようなものを貸してあげる。4、 ゴミを拾うとか、肩を叩いてあげるとか、あるいは靴を揃えるとか労力を提供する。5、 自分の持っている智恵や情報を提供してあげる。6、 人が困っていることがあれば、その人の話をよく聞いてあげる。7、 温かい言葉をかけてあげる。例えばお年寄りや病気の人に会ったら、「お元気そうですね」と一言かけてあげる。(生きがい療法でガンに勝つ 伊丹仁朗 講談社 251ページより引用)一つ一つは小さいことですが、そういう実践ができるということは、自分の症状や不安に向かっていた意識や注意が、外向きに変わっているということだと思います。森田は注意や意識を内向きから外向きに転換することをお勧めしているのである。

2016.09.09

コメント(0)

-

生活の発見会、集談会の再生について

子育てで悩んでいる人は多い。夫婦や会社での人間関係で悩んでいる人も多い。また管理職になって自分の課を統率することに悩んでいる人も多い。どうして子どもを設けたり管理職になって死ぬほどの苦しみを味わうことになったのか。それは一つには先人の知恵を学習していないからではないだろうか。一部の人は個人的に子育て、管理職の仕事について学んでいるだろう。でも大部分の人は子どもができたからと言って子育てについて学ぶ機会はない。管理職になるにあたって管理の仕事を学習することはない。先人の知恵を仲間とともに学んで、活かしていこうという気持ちになる人は少ないし、社会的にもそういう方向には向いていない。そうすると時間が経過するとともに、いつの間にか多くの問題が表面化してくる。学習していても多くの困難が出てくるが、学習していない場合は右往左往することになる。気が付いたら自分も相手も疲労困憊して、皆目解決の手がかりが見出せない。そして心身ともに病んでしまうのである。この状態は太平洋を横断する船にたとえてみると分かりやすい。船には羅針盤やGPS機能が搭載されている。また正確な気象情報を得るためにレーダーも搭載されている。そういう設備なしに太平洋を横断することができるだろうか。自分の位置がわからない、暴風雨に巻き込まれて右往左往して、不安や恐怖で疑心暗鬼になってしまう。そういう状況に追い込まれることは最初から分かっている。さて生活の発見会の集談会の場合はどうだろうか。森田理論学習続けても神経症がよくなるとは思えない。どのように森田理論学習を進めたらよいのか分からない。体験交流はどういう意味があり、どのように進めていったらよいのか分からない。このような状態は羅針盤のない船で、太平洋を横断しようとしている状態によく似ているのではないか。それでは羅針盤にあたるものは何か。2つあると思う。森田理論学習にあたっては、基礎的な学習を終えた後は、「森田理論の全体像」を学習することだと思う。これは何度もこのブログで取り上げている。森に入って木ばかりを見ていた状態から、飛行機に乗って森全体を眺める状態になれば、視界が開けてくる。この学習のメリットは多い。新しい視点で再度森田理論学習に取り組めるようになると思う。「森田理論の全体像」の学習は、その後の学習を左右するきわめて大切なものである。体験交流は集談会では森田理論学習と並んで大きな柱である。体験交流の目的は、参加者がそれぞれに自分なりの気づきや発見を得ることである。決してアドバイスを一方的に受ける場はない。水飲み場まで連れていくことはできるが、最終的に水を飲むのは本人である。本人になりかわって水を飲んでも何の意味もない。そのためには幹事、世話人、ベテランの方は傾聴、受容、共感の技術を学習する必要があると思う。そして実際に応用できる技術を身につけてもらいたい。つまりカウンセリングマインドの習得に組織をあげて取り組まないと、いずれ新しい人は集まらなくなると思う。

2016.09.08

コメント(0)

-

不眠の女子高生の相談

カウンセリングの相手の話を聴く技術は集談会での体験交流で大いに役立つ。大平健さんのカウンセリング事例から考えてみよう。16歳の女子高生が「眠れないのでハルシオンください」といって受診してきた。ハルシオンは睡眠薬遊び用として人気のある薬です。大平医師は眠れなくなったわけを聞いてみました。「大学に行くために、塾に行こうと思ったが、お金がないし、今から貯めるのは遅すぎるし、どうしたらいいのかと考えていたら眠れなくなった」「今までワルと言われる人たちと遊び回っていたというけど、どうして急に勉強したくなったの」彼女の高校では、短大への推薦入学の枠があるという。推薦を受けるためには3年の1学期末までの成績が5段階評価で平均3.5以上必要だという。今の彼女の平均は3.7だそうだ。「私は一般入試で短大に入る自信ないし、推薦枠に入れなかったら夢のOLになれないし、もうあせっちゃって。それで眠れなくなったの」「もしそうなら塾に行って勉強するようになったら不眠は治るのではないかな。そのためにはハルシオンよりも塾代を工面した方がいいのではありませんか」「親に出してもらえないんですか」「無理、無理。毎月こずかいを1万円もらっているし、これ以上頼むのはいくらなんでも図々しすぎるし」彼女の表情が見違えるほど生き生きとしてきました。彼女の問題を真剣に取り上げるつもりになったことが伝わったようです。「では、おうちで推薦狙いの話はしたんでしょ」「してませんよ」「どうしてですか」「だって成績が足りないから塾へ行かせて下さいというのは言いやすいけど、足りなくなりそうだからって言ったら、コリャお前は馬鹿かの世界でしょ」「親に馬鹿扱いされるのはいやなんですか」「嫌ですよ。そうじゃなくても頭の悪い高校に入っているのに。これ以上馬鹿扱いされるのはイヤ」「お家では馬鹿扱いされているんですか」「そんなことはありません。ても、親だって娘が頭の悪い学校に入っているうえに馬鹿丸出しだと、がっかりするじゃありませんか」「そりゃ私だって4年制の大学に行きたいですよ。だけど、今までが今までだったから、推薦の枠に入るのが精いっぱいじゃないですか」彼女は少し涙ぐみました。「塾に行かせて下さいって、ご両親に頼んでごらんなさいよ」「だからそれができない」「ウチは共働きで、二人とも、夜遅くって、ほとんど私と顔合わせないし、お金が欲しくて働いている人たちに、もっとお金のかかりそうな話、しずらいし」「あなたは塾代を親に出してもらうことを相談していない。しようとも考えたことはない。それでは眠れなくなったことは相談しましたか。今日病院に行くことは相談しましたか」「そんな重い話はしませんよ」「そんな話をすると親が暗い気持ちになってイライラするじゃないですか。親とは言ってもそんな気持ちにさせたくないし。そもそも親に少しでも心配をかれることは人の道に外れるわけだし」「塾代を親に出してもらって経済的な負担をかけるのが嫌なら、親に貸してもらうというのはどうですか。これからは改心して一生懸命に勉強しますから塾代を貸してください。アルバイト代から毎月少しずつ返済しますからというんでよ」「え、そんなのアリだったんだ。私、証文を作ります。でも先生改心というのは変よ。私今まで悪の道に走ってたみたいじゃないですか」「でも、ホントのところ、私、スレスレだったかもしれない。先生、私、このまま遊んでいるとアブナイと思って、勉強する気になったのかな」最後のこの気づきがポイントだと思います。無意識の気持ちが意識化されて、大きな気づきを自ら得たということにとても意味があることだと思います。集談会での体験交流がこのような形で行われるということが重要です。(やさしさの精神病理 大平健 岩波新書 14から24ページの要約を引用)

2016.09.07

コメント(0)

-

カウンセリングマインドの必要性

先日ある集談会に派遣講師として参加した。参加するにあたって、最近勉強しているカウンセリング技術を応用してみようと思っていた。つまり、アドバイスはしないで、相手を理解することに専念することにした。私は今まで自己紹介や体験交流で他の参加者が、神経症の悩みや生活上で困っていることを聞いた時、すぐに自分の体験や森田的なアドバイスをすることが多かった。カウンセリングの学習をして、そのようなことは相手にとってはほとんど意味がないということが分かっていた。そこで今回はそれはやめようと心に固く誓って参加したのだ。どうしたかというと、ありきたりのことかもしれないが、傾聴、受容、共感に徹することである。相手の状況や悩みを聞いてよく分からないことを見つけて、「そこのところをもう少し説明してもらいますか」「具体的にはどういうことなのですか」「その時にどんな気持ちになりましたか」「私はあなたの状況をこのように理解していますが間違いありませんか」「あなたはこんな気持になっておられるように感じていますが、それで間違いありませんか」この取り組みの中で気がついたこと。相手の話をよく聞くようになった。自然にそのようになる。それは相手の話を間違いなく詳細に聞きたいという気持ちが強いからだと思う。いままでは相手の話を少し聞いただけで、だいたいのことを予測して決めつけていた。こういう状態は聞けども実際には耳に入っていなかったのだと思う。たとえば相手の話を復唱してみた場合、間違っていたり、底が浅かったりして、浅薄で相手との話は深まっていなかったと思う。今回は相手の話にぴったりと寄り添っているなという感じがしていた。次にすぐにアドバイスはしないようにと決めていたので、自分自身にとっても大変気が楽であった。アドバイスをしようと思うと、相手に役に立つアドバイスをしないといけないと思い実はしんどかった。今回は相手の状況や感情を自分の言葉で繰返してあげるのが中心の会話になるので、とてもやりやすくなるのだ。気が楽なのでおおらかでゆとりのある態度で臨んでいることに気がついた。そして今までの私はいかにすぐにアドバイスをしたがる人間であったのかということをしみじみと感じた。それはいかにおごり高ぶった傲慢な人間であったかということだ。そういう気持ちで接すると、相手はとてもよく話してくれることにも気がついた。特に誤解して状況把握をしている場合は丁寧に訂正して説明をしてくれる。また相手の感情を間違って受け取っていると、その時の気持ちを思い出して説明してくれる。これは相手が主役になっている会話であり、私の求めていたのはこれだと思った。これはなにも集談会だけではなく、普段の生活にも応用できると感じた。そしてこの方法で人間関係が大きく改善できることを確信した。それは相手に自分の考えを押し付けることが少なくなるからかもしれない。体験交流の時間に、今回で2回目の参加者の人がしみじみといわれていた。「ここに参加して今自分自身がとても温かい気持ちになっています。ここに集まっておられる人はとても心の温かい人なのですね」涙が出そうになる言葉であった。その方は来月の集談会の場所や日程を何度も確認されて帰られていった。

2016.09.06

コメント(0)

-

来年度の発見会川柳の応募作品の候補です。

1年が経つのはほんとに早いものです。今年の「生活の発見誌」の川柳で最優秀作品に選ばれ、タナカサダユキさんのイラストをいただきました。今年も2匹目のどじょうを狙っています。集談会 カープ女子が 盛り上げる神ってる 誠也に新井 丸 菊池感激が 25倍に 跳ね上がる不眠症 集談会では 大いびき馬になれ 孫が飛び乗り 鞭しなる

2016.09.05

コメント(0)

-

泣き虫サッちゃんがカウンセリングで気づいたこと

精神科医に大平健さんという方がおられる。この方は優れたカウンセラーでもある。予備校生の18歳の少女が診察を受けにきた。主訴は、「人と会うと涙が止まらない。入試の面接で涙が止まらないと困るので治しておきたい」実際話をしているうちに、急に涙があふれてきて、ハンカチを取り出すと瞼に押し当てていた。「別に悲しくもないのに、急に涙が出てきて抑えられない。こんなの治りますか」「入試で面接を受けるということで、ずっと涙のことで悩むということはイヤだし、そのために受験をあきらめるのはもっとイヤだし・・・」こうなったきっかけはありました。高2の古文の授業中のこと。女性の先生から、紀貫之はどう感じていたか聞かれました。「わかりません」といいました。すると先生は「何が分からないの」と聞き返しました。答えが分からないので黙っていました。それは「分かりません」と言ったら先生をバカにしているみたいじゃないですか。その先生は案外やさしい先生で、投げやりな言葉で傷つけたらいけないと思っていたんだと思います。そうしたら、「黙っていては分かりません。何でもいいから答えなさい」って言うんです。そしたらいつの間にか涙がすっと出てきちゃったんです。それを見て先生があわてちゃって「もういいわ。座りなさい」といいました。この方は小さい頃は泣き虫サッちゃんと呼ばれていた。泣き虫だか強情とも言われていた。泣いていると周りの人がどうしたのと聞いてくれた。それに対して何があったのか、何が悲しいのか絶対に言わない子どもでした。人に話してみたところで悲しいこと、悔しいという事実はどうしようもないことだと思っていたのだそうです。黙って泣いているのが当たり前で自然なことだと思っていたそうです。逆にいえば、悲しいこと悔しいことを訴えることで周囲の大人たちの同情をかおうとはしなかったのです。それは嫌だった。それが強情にみられる原因だったのです。では「他人があなたの前で泣くのはどう感じますか」「それはうっとうしいですね。そのつもりがなくても同情をかっているみたいでイヤです」「そうすると古典の先生が、あなたの涙を見て狼狽したというのは、先生に同情を求めていると受け止められるのがイヤだということですか」「そうですよ。もちろんそれは誤解なんですが、先生を狼狽させたということは、同情してくださいと言っているのと同じことじゃないですか」「初めからやさしくない人はいいんです。こちらからやさしくしなくてもいいのだから。一見やさしそうにみえる人への対応が厄介なんですよ」「そんなことで悩んでいるのなら、やさしそうな人を切り捨てていくというのはどうですか」「そんなのはできませんよ。学校は集団生活だし。協調しないといけないと思います。人間関係が貧しくなってしまう。孤立してしまうのは悲劇ですよ」高校の先生や親との人間関係はホットだと思う。特に親は私が涙を流すとおろおろしたり、「そんなことで泣くな」とお説教したりする。「そう言えは私が涙を流す人はみんなホットな人ばかりだ。ホットな人は自分の心の中に土足で遠慮なく入り込んでくる人だ。それはとても息苦しい」「友だちはどうなの」「友だちとの関係はホットでもないし、クールでもない。そうだ。ウォームな感じですよ」それは、友だち同士はお互いに、相手の気持ちに踏みこんでいかないように気をつけながら、滑らかで温かい人間関係を保っていこうとしているからだそうだ。そんなやりとりをしているうちに、この相談者は大きなひらめきがあったようです。「先生、私、なんで悲しいことがないのに泣いちゃうのか分かりましたよ。私はホットなのが苦手なんですよ。自分がウォームだから。自分がウォームなのにホットな人がいると、熱が伝わってきて、自分もホットになりそうになるのが嫌で・・・自分がホットさんに巻き込まれるのが嫌で、泣いて、逃れていたんだと分かりました」「面接の試験官はクールですよね。たまにホットなことを言う人がいても、それはホットさんの巻き込みと考えればいいわけで、もう恐れることはないですよね。先生これが正解でしょ」素晴らしいカウンセリングだと思います。ここではホットな人間関係がいいのか、ウォームな人間関係を構築していくのがよいのかが問題ではありません。それは別の問題です。ところが普通集談会ではどちらの人間関係がよいのかという議論になりがちです。これは森田理論学習の本来の目的を見失っている状態と言えます。ここでは相談者がカウンセラーと話をすることによって、自分の今まで気がつかなかったことを明確に意識できたということが肝心なことです。集談会では傾聴、受容、共感に集中して交流を続けることで、これに近い気づきを得ることができるのだということを理解していただきたいと思います。(やさしさの精神病理 大平健 岩波新書 52ページから73ページの要約を引用)

2016.09.05

コメント(0)

-

「体験交流」の進め方について

生活の発見会の集談会での体験交流について考えてみました。体験交流は基本的に5名ぐらいの少人数で行うことが多いと思います。普通は進行役の人がおられると思います。表だって進行係の人がいなくても、自然発生的にベテランの人が取り仕切っているという場合が多いのではないでしょうか。さて最初に体験交流の問題提起してみたいと思います。初参加された人で、悩みのさなかにある人を中心にして体験交流の時間をいっぱいに使っていることはありませんか。あるいは中間層のみのグループで、今はさしあたり深刻な悩みが無いということで、雑談をして時間をつぶしているということはありませんか。そして集談会での体験交流の時間は、理論学習等と比べて苦痛であると思っている人はいませんか。もしこれらにあてはまれば、実にもったいないことだと思います。またこういう体験交流を何回か経験すると、集談会に足が向かなくなってくるのは自然な流れだと思います。魅力ある体験交流、来月の体験交流が待ち遠しいという気持ちになるのはどんな時でしょうか。それを検討する前に、一つ提案したいことがあります。それは体験交流の時間配分です。5人での体験交流の時間が、仮に1時間30分とします。この場合は一人15分ずつに割り振ることです。そして予備の時間を15分とっておくのです。タイマーで時間設定してもよいと思います。そして時間になれば、そこで打ち切って、次の人に自動的に移るのです。これは体験交流する前に全員で確認しておく必要があります。ここでは一人の人だけにたっぷり時間をかけるということはやめるのです。初心者の人も、中間層の人も、ベテランの人も、森田の達人のような人も平等に発言の時間は確保されているのです。話し足りない人は元に戻って残りの15分を使うのです。この提案では、参加者全員が今現在自分が抱えている問題点や悩みについて詳しく発言するということになります。あるいは生活の中で森田理論の琴線に触れたことを詳しく話すのです。話す内容は具体的で赤裸々に話すことが大切です。発言するためには集談会に参加される前に1ヶ月の生活を振り返って発言内容を整理する必要があります。この時日記をつけておいて振り返ってみるというのが有効です。このことは、特に集談会に毎回参加されて学習経験の長い人は特に留意してもらいたいことです。一人当たり15分の持ち時間のうち5分ぐらいをそのための時間に使うというのはどうでしょうか。あとの時間はそれをもとにして、みんなの協力を得ることで発言内容を深めていく時間に使うのです。この準備していないと、自分の悩みや問題については何ら発言しないことになります。そして他の人の悩みを聞くばかりになります。そればかりではなく、それがベテランの人だと、一方的にアドバイスだけをする人になってしまいます。これは体験交流では弊害だと思います。なぜならこの状態は体験交流の場に生徒と先生がいるということです。指導する人と指導される人が一緒に体験交流をしているということになります。体験交流には先生といわれるような人は必要でしょうか。私は森田療法を生活に実際に応用するにあたっては、指導者は必要だと思います。実際に実地訓練を受けることで早期にその技術をマスターすることができます。しかし体験交流の目的はそれ以前の段階にあたるものだと思います。体験交流は、自分の行動、身の回りに起こったことを具体的にみんなに話していく。そしてその時に湧き起ってきた感情についても話していく。聞いている人は、その人が話したことでよく分からないことがあると質問していく。そして発言者が無意識に隠れていて、今まで見えていなかった事実関係を白日のもとに浮かび上がらせていく。これは事実にできるだけ近づこうとする態度です。感情についても、発表を聞いた人は「私はあなたはこんな感情が湧き起ってきたように見えますがそれで間違いないですか」等と確認していく。森田で言う受容と共感の態度で交流していくのです。そこにはアドバイス、指導、教育は必要ないのだと思います。そうしたやりとりを繰返していく中で、発表した人は漠然としていたものがカメラの焦点がピタッと合ってくるように鮮明化してくる。突然目の前の霧が晴れて前の景色がはっきりと見えるようになる。発見や気づきが出てくる。このように自分の心にすとんと落ちてくるものを得ることが体験交流の最大の目的だと思います。こうなれば自分の悩みについてどうすればよいのかが少しずつ見えてくるようになってくるのだと思います。そういうプロセスを踏まないで、他人から教授されることで自分が変革できると考えているのは甘いのではないか。それでは神経症の克服は遠のくばかりだと思う。

2016.09.04

コメント(0)

-

金色夜叉

今日は老人ホームの慰問に行きました。我々はこの老人ホームは10回になります。写真は金色夜叉の寸劇です。途中わざと女性のかつらがとれる場面があるのですが、大爆笑でした。観客は約60名ぐらいでした。

2016.09.03

コメント(0)

-

「同情」と「共感」の違いついて

生活の発見会の集談会では「傾聴、共感、受容」ということがよく言われる。そういう気持ちがないと相互学習は成り立たない。特にネットを使った学習会では、相手と1回も顔を合わせないで文章だけでやりとりをする。面と向かっては自己開示ができないという人には、たしかに取り組みやすいという面がある。しかし大きな落とし穴もある。1回でも顔を合わせていれば、気に障ることを言われてもすぐに反発をしないケースもある。ところが、面識が全くないと、少し気に入らない書き込みをされると、ものすごい剣幕で反発される人もでてくる。言いたい放題で逆に相手を誹謗中傷することにもなる。だから、よほど注意して、当たり障りのない、自分の感情を少し抑えた書き込みをしないとすぐに対立関係になる。中にはせっかく学習意欲に燃えて取り組んでみたものの、その後いつまでも心の傷を抱えてしまうことにもなる。しこりとなり、トラウマとなって、相手を憎み続けることになる。ネットを使って学習する場合は、事前に1回は会っておく。あるいは顔写真は公開しておく。あるいはスカイプなどを一部取り入れてみる等の工夫をする必要があると考えています。その上で、今日は「共感的受容」について考えてみたい。たとえば、ある人が集談会でこんな相談を持ちかけた。私の会社の上司は、いつも私のもう一人の同僚ばかりと親しく雑談をしている。私には冗談を言うことはなく、話をするときは注意や叱責されるときです。私はその対応に大変憤りを感じています。こんな相談を受けたとき、あなたならどう対応されますか。「かわいそうにね。気持ちはよく分かるわ。上司がエコひいきしているのね。エコひいきは絶対に許せないと思うのは当然よ。そんなの上司としては失格ね。私も以前そんな経験があった。イライラして、いつか上司をぶん殴ってやりたいと思っていた。そのためにうつになったら責任をとらせてやると思っていたよ」こんな対応をしてもらうと、話を受け止めてもらって、同情してもらい気が楽になるかもしれません。でもそれだけの事です。解決への糸口は見つかりません。同じ傷をなめ合っているだけの事です。その程度の効果しかありません。こういうのは「同情」といいます。「同情」中心の対応をしていると、集談会への参加者は減少してくると思います。「同情」と「共感」は似ていて非なるものです。それでは「同情」を一歩超えた、「共感」というのはどういう対応を言うのでしょうか。「その上司はあなたの同僚と和気あいあいと冗談を言い合いながら楽しそうに仕事をしているのですね。あなたにはめったに冗談をいって親しく話しかけてくることは全然ないのですね。話しかけてくるときは仕事のミスや仕事の遅れを指摘したりする時だけなんですね。そんな状況がずっと続いているようですね。そんな対応に対して、あなたはものすごく腹が立ったり、イライラしたりされているのですね。あるいは嫉妬したり、一人のけものにされて、不安になっているのでしょうか。そしてますます上司との対話がうまくいかなくなって、どう接していいのか分からなくなってしまっておられる感じでしょうか。今ではその上司や同僚に嫉妬したり、腹立たしさばかりがどんどん膨れ上がってきている」これは相手に同情しているのではありません。まず相手に寄り添って話をよく聞いてあげています。そして相手のイライラの状況や不安な感情について繰返して相手に確認しています。そしてそこから相手がもっと悩みや感情についてより深く話してくれるように発展しているのです。次に今のあなたの状況と感情を「私はこういうふうに理解しましたが間違いありませんか」と確認しているのです。すぐに自分の意見や対処法を話すこととは大きく違います。たとえば相談者がこんな話をします。「そうなんです。私も同僚みたいに上司と会話がしてみたいとは思っているんです。でも私はそんな機転のきいた話はできないからどうにもならないんですよ。だから毎日職場では疎外されていてつらいんですよ」・・・・。このように「共感」というのは、まず相手の今抱えている悩みに寄り添うことが大切です。次にその時の状況や湧き起っている感情をお互いに確認し合う。共通認識を深めていく。相手はそこで感じたことや思いついたことをさらに話して、会話が深まっていく。そういう会話を続けているうちに、次第にもつれた糸がほぐれるように、解決の糸口を相談者自らが見つけ出せるようになれば集談会に参加された意味が大いに出てくるのです。そういう意味で、今の体験交流をふり返ってみると、そういう会話が少ない。あまり相手のことを分かっていない段階で、性急にアドバイスなどをしすぎることがあると思います。

2016.09.03

コメント(2)

-

スーパーでのクレーマー対策について

スーパーマーケットの店長をやっていた人の話を伺った。スーパーには電話で商品にクレームをつけてくるお客さんがいるそうだ。野菜に虫が食った跡があった。農薬のようなものがついていた。萎れていた。腐っていた。包装が破れていた。レジの人の対応が悪かった。レジがいつもつかえている。駐車場で車を傷つけられた。自転車を倒されていた。等など。商品クレームの場合は、すぐにお客様の家を訪問して事情を聞くことにしているそうだ。そういう専門の担当者がいるそうだ。クレームになった商品の状況を確かめるためにすぐに動く。そのお店では店長がその役目だったそうだ。最初から「申し訳ありません。すぐに別の物と交換させていただきます」とは言わないそうだ。「ご迷惑をおかけしております。すぐにお宅様にお伺いさせていただき商品の確認をさせていただいてもよろしいでしょうか」と切り出すそうだ。それはあらゆるところにクレームの電話をかけて、あわよくば損害賠償をせしめようとするクレーマーという人がいるからだ。そういう人はある程度の金銭を出せばこの件は水に流してやると正々堂々と言うそうだ。一度でもそういう理不尽な要求をのんでしまえば、後々に影響するといわれる。だから本当に店側に責任のあるクレームかどうかを確かめる必要がある。それを確かめる前に早々といかにも自分に非があるようないい方をしてしまうと、その後の交渉が難航する。検査した上で店に責任がある場合は、ていねいに謝罪して別の商品と交換するそうだ。そしてサービス商品などをお渡しして赦してもらえるように対応する。しかし店側も商品を陳列するときは欠陥商品でないかどうかは丁寧にチェックしている。だから店側に責任がある場合は案外少ないそうだ。しかしお客様によっては、感情的になり「保健所に訴えてやる」と怒りまくっているお客さまもいるそうだ。「また隣近所に言いふらしてやる」と毒づく人もいるという。保健所に訴えてやるという場合は、「どうぞそうなさってください」というそうだ。そうして保健所が調査に来られれば、係の人に丁寧に説明させてもらいますという。「また隣近所に言いふらしてやる」というお客様には、「お客様の声」を書くための用紙をお渡しして、これに書いてくださいとお願いするそうだ。それに店側からのコメントをつけて、レジの近くの掲示板に貼り付けます。そうすれば近所の人だけではなく、より多くの人の目に触れることになりますというそうだ。これは従業員のためにもなる。スーパー等ではリスクマネージメントといって、クレーマー対策のマニュアル書がありそれを研修で学んで仕事に活かしているということでした。そう言えば私が以前勤めていた会社に「お客様相談室」があり、一般消費者からのクレームは、ここで初期対応をしていた。そこでは、クレームの電話に対して、まず「ご迷惑をおかけしております」「お腹立ちはよく分かります」と答えていた。その上で、クレーム内容を詳しく聞いて、関係部署に回していた。次のような言葉は禁句とされていた。1、 弊社では出荷時に十分にチェックをおこなっております。2、 出荷担当者が不慣れなもので、ミスをしたのだと思われます。3、 そういうクレームはお客様の主観的なものではないでしょうか。4、 商品の取扱説明書は十分にご覧になっておられますか。5、 弊社では今までそのようなクレームは聞いたことがありません。6、 そのようなクレームは争いのもとになるのではないでしょうか。これらは、自分の都合ばかり主張して、相手の気持ちを逆なでしているので会社の信用をなくしてしまうといわれていた。

2016.09.02

コメント(0)

-

記憶力と不安の関係

幼児とトランプの神経衰弱をすると、子どもの記憶力のすごさに圧倒される。神経衰弱というのは裏返しにしたトランプの同じ数字の物を見つけるというゲームだ。そのゲームの差は10対1ぐらいではないかと思う。幼児が圧倒的に強い。そう言えば最近物忘れが多くなった。毎日日記をつけているが2時間も経つと今日の夕御飯のおかずは何だったのか思い出せないことがある。歳をとると脳の神経細胞がどんどん減って認知症になるのか考えると悲観的になってしまう。それに対して脳科学者の池谷裕二氏はその考えは違うという。2005年にオランダで115歳の女性が亡くなりました。最近の脳科学の技術で、彼女の脳が徹底的に解剖されました。その結果、神経細胞の数だけではなく、シナプスの数、遺伝子の状態、タンパク質の量など、調べた限りにおいて若いころと大差がないことが分かったのです。何事にも好奇心を持ち、体を十分に動かし、目標や課題に向かっていれば脳がスカスカになることはありません。つまり生きがいを持って、生きてるといつか楽しいこともあると思っていれば大丈夫である。何もしないでテレビばかりを見ているような生活は、脳の廃用性萎縮が起きて脳がその働きを止めてしまいますので注意したいものです。それでは最初の問題提起はどう説明するのか。池谷氏は、子どもと大人は記憶の量が違うといわれる。その中でも長期記憶の量が違う。子どもには長期記憶は少なく短期記憶が中心である。大人は長い人生の中での長期記憶が多く、頭の中にパンパンに詰め込まれている。そういう状態では、記憶の収納場所があまりない。生命の維持にかかわることや使用頻度の多いいもの以外は記憶の網からスルーしてしまうというのだ。そう言えばトランプの神経衰弱の記憶は生命にかかわるような重要なものではないですよね。なるほど、重要な記憶とそうでない記憶を選別して、重要な記憶のみをストックしようとしていたのか。脳の衰えとは違うことなのか。不安や神経症の関連でも脳の面白い解説をされている。「モズのはなにえ」という現象があるそうだ。モズは隠した餌の場所を忘れてしまうという特徴がある。この現象はモズが正確に場所を記憶しているために、周囲の環境が変化した場合(たとえば枯れ葉が落ちるなど)、その風景が記憶内の風景と照合できなくなるから、餌を発見できなくなるのではないかといわれています。これに対して人の記憶は、他の動物に例を見ないほどあいまいでいい加減です。でもこのあいまいというのは臨機応変に変化に対応するために必要なものです。記憶のあいまいさは、実は欠点ではなく、能力だといわれています。たとえば始めて会ったAさんを記憶する過程を今一度考えてみましょう。今Aさんは正面を向いて立っているとします。その姿を見て「これがAさん」と覚え込みます。するとAさんが右を向いたら、その人は別人になってしまいます。だからと言って、「右を向いた姿こそAさんだ」と、もう一度完璧に覚え直したら、今度は右向きの姿だけがAさんになってしまって先ほどの正面の姿は別人になってしまいます。この二つのAさんの姿を結びつけるためには、「前の記憶の保留」が必要です。先入観や決めつけをしないで「記憶を一時的に留保」しているのです。言い換えれば、記憶を確定させないであいまいなままにしているのです。そして時間をかけて2つの記憶を結び付けていくのです。すると、眼鏡をかけていたり、髪形を変えたり、服装が変わっていてもどれもAさんだと判断できるようになるのです。これを逆手にとると不安、恐怖、不快感に対する対処法が見えてきます。それらを抽象的で漠然とした状態でとらえていると、最初誰もが持っているような小さい不安や不快感であったものが、憶測を膨らませて得体のしれない魔物のようなものになってしまうということです。森田理論で学習しているように、不安、恐怖、不快感は、具体的に赤裸々に、事実を事実として詳細に見つめていく態度がいかに重要であるかということです。それを心がけていると、不安などが坂道を転がる雪だるまのようにどんどんと膨れ上がり、身動きの取れない状態に追い込まれることは少なくなるだろうと思われます。(のうだま2 池谷裕二ほか 幻冬舎参照)

2016.09.01

コメント(0)

全35件 (35件中 1-35件目)

1