2016年02月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

神経症回復のために忘れてはならないこと

北西憲二先生は次のように述べられています。「森田療法では介入法が常に対になっており、その基本は「理想の自己」や「べき」思考を「削ること」と、「現実の自己」(身体・内的自然)を「ふくらますこと」からなる。それらは一方だけでは成り立たず、常に対である。削る作業がなければふくらます作業も成り立たず、その逆も真で、それらは密接に関係しながらクライアントの変化を引き起こしていく。このダイナミックな関係を見落とすと、外来森田療法の実践が表面的なものになり、形を変えた認知療法、あるいは行動療法にもなってしまう。」(回復の人間学 北西憲二 白揚社 171ページより引用)これを噛み砕いて言うと、私たちは森田理論学習で「生の欲望の発揮」と「事実本位、事実回帰」の2つが、神経症の回復と神経質者の人生観の確立にとってとても大切だと言っている。ところが実際には、神経症に落ち込んだ人に、気になることは横に置いて、「なすべきをなす」に取り組むと神経症からは回復することができるという。これは「生の欲望の発揮」に属することですが、このことだけをことさら重視している。森田理論のほんの入り口だけを問題視してその先に進むことができていないのではないか。進めたとしても、そのレベルが低い。北西先生の治療は「生の欲望の発揮」と「事実本位、事実回帰」の両方面からのアプローチが欠かせないと言われている。神経症からの回復は、あざなえる縄のごとく、この二つを混然一体化して取り組まないと効果がないと言われている。昨日投稿したように、「生の欲望の発揮」と「事実本位、事実回帰」は一口に言うことはできない。それぞれに取り組むべきステップ、課題は多い。それらをきちんと整理して、理論化することが必要である。そしてどのように2つを組み合せて学習していくのか。さらにどのような順序で自分の生活の中に取り入れていくのか、ここら辺りが肝心なところであることは確かである。

2016.02.29

コメント(0)

-

山口県防府天満宮の梅祭り

今日はとてもいい天気でした。防府天満宮の紅白の梅が満開でした。チンドン演奏で呼ばれて行きました。

2016.02.28

コメント(0)

-

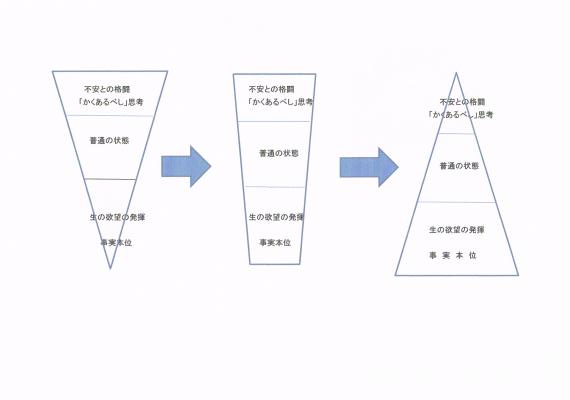

神経症の回復プロセス

神経症で苦しんでいる状態。治っていく状態。そして神経症を克服した状態を図にしてみました。神経症で苦しい時は、不安、恐怖、不快感を目の敵にして闘っています。「かくあるべし」思考が強く、事実を受け入れることができていません。逆三角形の状態です。とても不安定です。森田理論学習に取り組んで、生活の中に応用してくると、不安との格闘が緩み、「かくあるべし」思考から事実を少しづづ受け入れるようになります。すると逆三角形が崩れてきます。そして台形のような形に変わってきます。でもまだ安定している状態ではありません。さらに学習と修養が進むと、不安を取り去ろうとしたり、逃げたりすることが少なくなります。事実本位、事実回帰の方向に軸足を移して、生の欲望の発揮に邁進できるようになります。この段階では、土台が広がり安定して、どっしりとした三角形になっています。これが森田理論学習で目指している状態を示しています。この三角形を作るカギは、生の欲望の発揮と事実を受け入れていく態度を身につけていくことです。生の欲望については次のような段階があります。レベル1から徐々にステップアップしてゆきましよう。でも決して無理しないことです。レベル1 気が進まなくてもイヤイヤ、仕方なく手足を動かしていく。森田では月給鳥という鳥になったつもりで会社に出かける。家事では超低空飛行を心がける等といいます。レベル2 実践課題を作って取り組んでみる。布団あげ、部屋の掃除、靴磨き、風呂の掃除、トイレの掃除、車の洗車、ペットの世話、花等の手入れ、家庭菜園、地域の活動、趣味、運動等課題を作って取り組んでみる。レベル3 気づいたことを逃さないようにメモして課題のストックをためていく。できることから手をつけていく。雑仕事、雑事を大切にする。コツはものそのものになりきって行うということです。注意点は、今できることは一つしかない。完全にこなそうと思わず、6割できればよしとする。変化に臨機応変に対応して、優先順位を意識する。これは、森田では無所住心の考え方です。レベル4 規則正しい生活を心がける。自分の不安や心配事よりも仕事、勉強、家事、育児に力を入れていく。レベル5 物、自分、他人、お金、時間をできるだけ有効に活かして使う。森田では「物の性を尽くす」といいます。レベル6 人の役に立つことを見つけて行動する。レベル7 好奇心を活かして、やってみたい趣味等に取り組んでみる。仲間との交流の体験を持つ。一人一芸を身につける。レベル8 大きな目標、課題を設定する。コツコツと地道な努力を重ねていく。目標達成に向けてチャレンジしてみる。次に事実本位、事実回帰の態度の養成はどんなことを心がけていけばよいのか。1、前提として、事実にはコントロールできるものとできないものがある。できるものはコントロールしてもよいが、ほとんどは事実を受け入れ、服従するものが多いということをしっかり認識する。2、次に事実から目をそむけないで事実をよく見る。観察する。都合の悪い事実を隠したりしない。事実はできるだけ具体的に、詳細に、赤裸々に取り扱う。3、事実を是非善悪で価値判断しない。事実を事実としてそのままに認識する。「かくあるべし」思考を意識して減らしていくこと。4、事実は悲観的、否定的な面ばかりでなく、楽観的、肯定的な面も見る。必ず両面観で見るようにする。5、事実を4つに分類してみる。イ、不安、恐怖、不快感などの自然にわき上がってくる感情ロ、自分の素質、容姿、性格、自分の起こしたミスや失敗などの事実ハ、他人の自分に対する仕打ち、他人の素質、容姿、性格、他人の起こしたミスや失敗などの事実ニ、自然災害、経済危機、紛争など理不尽な事実6、常に直感、第一の感じ、初一念から出発する。森田理論でいう純な心の体得実践。7、私メッセージの体得と実践。それぞれの取り組み方は、今まで何回も具体的に投稿していますので、キーワード検索で参照してみてください。

2016.02.27

コメント(0)

-

感情は受け入れるしかない

森田先生の言葉です。「もともとわれわれの身体と精神の活動は、自然現象である。人為によって、これを左右することはできない。ところが人々は常識的に、すべてこれを自己の意のままに、自由に支配することができるものと信じている。特に精神のことについてその通りである。自分の身体を空中に持ち上げることの出来ないことは、だれも知っているけれども、精神的のことは、自分の心は自分よりほかに知るものがないとか、自分の心で思う通りに物を感じ、または考えることができるように思いちがえている。」(森田正馬「精神療法講義」、森田正馬全集第1巻 白揚舎)新版森田理論学習の要点に、「感情は、人間の内なる自然現象のひとつであって、意志によってコントロールできるものではありません」とある。そのことをよく理解して、どんな不安、恐怖、不快な感情も抵抗しないで受け入れていくことができれば、痛みはあるが苦悩でのたうちまわることは無くなる。人間は心の中に恨み、憎しみ、呪い、嫉妬、復讐など、いかに極悪非道な考えをおこし、それを持っていたとしても、心にとどまっている限り、それは罪悪ではない。むしろエネルギーが充満しており、強くてよいことである。私は若いころ異常に性欲が強く淫乱なことばかり妄想していた。でもそれはすべて無罪である。安心していい。理性が発動して具体的な被害を誰にも与えなかったのだから。感情は自然現象、台風、地震、火山活動と同じです。責任はとる必要はありません。それなのに、我々は心にそんな醜悪な感情が湧き起ったことに対して責任をとろうとしているのです。自分を許せないのです。また不快な感情を取り去ってスッキリとしたいのです。これは台風を人間の力で封じ込めようとするのと一緒です。人間に勝ち目はありません。それどころかさらに大きな問題を作り出してしまいます。台風が来たら柳の木のように枝を振り乱し取り乱すことしかありません。苦しさになりきって、通り過ぎるのを待つだけです。被害があれば仕方なく受け入れることです。松の大木のようにまともに受けてしまうと、ある限界を超えると折れてしまいます。

2016.02.27

コメント(0)

-

自立して生きていくとは

以前キタキツネの生態を追ったドキュメンタリーがあった。キタキツネの巣穴に、かわいい赤ん坊が3匹。狐は母子家庭らしい。母親は食欲旺盛な子狐たちに餌を運び、一心不乱に猟に励む。子どもたちはじゃれあったり、ころころと上になり下になりけんかのように取っ組み合いながら、身のこなしとか、獲物のとり方を自然に覚えていく。子狐が巣穴から出られるようになると、鳥や、他の獣に襲われないように警戒して、母狐は気を抜くと気がない。むくむくと大きくなって、狐らしくなり、親と見分けがつかなくなると、やがて巣離れする。母親のもとを離れ、自分で餌をとって食べ、自力で生きていくようになる。その後は母親との接触は全く無くなる。ところが一匹だけ身体も小さくて、弱くて甘えん坊だった末っ子は、なかなか自立できない。おずおずと恐ろしそうに出ていくのだが、すぐにまた母親の巣に戻ってきてしまう。すると母親は決意するのだ。ある時猛然と、帰ってこようとするわが子に襲いかかる。牙をむいて威嚇し、傷口に血がにじむほどの激しさで噛むのである。びっくりして、うろたえて逃げる子狐を容赦しない。子狐は何度も巣に戻ろうとするが、そのたびごとに手荒い仕打ちを受ける。そして最後には、仕方なくあきらめ、住み慣れた巣をあとにして、自力で生きていく生活が始まるのである。このキタキツネの話は人間に何を教えてくれているのだろうか。自立することの大切さではなかろうか。現代の人間は依存することばかり考えていて、自立する道を放棄しているのではなかろうか。自分の身の回りのことを自分でするということが少なくなっている。自分の出来ることは安易に人に頼らないで、自分ですることが自立の基本である。現代の社会では、お金さえあれば、生活の基本である食べること、家事、育児に至るまで他に依存して生きていける。外食、お惣菜、食材や弁当の宅配、コンビニの利用等いくらでも選択肢は用意されている。昔大変だった洗濯作業も全自動である。お掃除ロボットが部屋中を走り回っている家もある。お風呂のお湯はりも栓をひねるだけとなった。子育ては託児所が足りないほど繁盛している。0歳児から託児所に預ける人も多くなった。でも一方で楽ができる代わりに、お金を稼いで来ないと生活は回ってゆかない。最低でも子どもがいれば20万円とか30万円の生活費は必要なのではないか。意に沿わない仕事であっても、いくら人間関係が苦痛であっても、我慢して、最低一日8時間、人によっては、一日の半分は仕事に就かなければならない。この状態は鍋に飛び込んだカエルが、鍋のお湯が温まってきて、温泉気分でゆったりとしていた。そのうちお湯の温度がどんどん上昇してきて、終いには、自分がゆであがり、無残にも命を落としてしまうというエピソードを思い出させる。このことは自分の出来ること、日常茶飯事を単に楽ができるからと言って安易に放棄してはならないということを教えてくれている。余った時間で余暇を楽しむことはできるが、それは瞬間的、刹那的であって、心の底から継続して喜びを感じることはできない。森田理論の「生の欲望の発揮」の基本は、自分の出来ることは自分でする。日常茶飯事を丁寧にものそのものになりきって取り組むということである。そうしないと人間の生命力を奪ってしまうのだ。生きがいを喪失してしまうのだ。これは経済的な余裕の有無にかかわらず、すべての人に言えることである。日常茶飯事に真剣に取り組むことで、気づきや発見がある。それをどんどん膨らませていく。その喜びは生きていくことの充実感となる。そのなかで人間関係の幅を広げて豊かにしていく。その過程が生きがいそのものである。これこそが人間が生きることの原点であると思う。

2016.02.26

コメント(0)

-

宇佐玄雄氏の言葉

慈恵医大の中山和彦先生の本に「言葉で理解する森田療法」という本がある。森田療法が生まれた時代背景、森田理論確立の歴史が詳しく紹介されている。関係する人は、慈恵医大の創立者高木兼寛、中村古峡、井上円了、宇佐玄雄、佐藤政治、藤村トヨ、中原中也、高橋新吉などの紹介がある。これらの人たちとの交流がなかったとしたら森田理論は確立していなかったかもしれない。森田家の家系図も詳しく紹介されている。また思い出の写真が多いので好感が持てた。今まで聞いたことのなかったエピソード満載なので、人間森田正馬の研究をしておられる方はぜひ一読をお勧めしたい。今日はその中で宇佐玄雄氏の言葉を紹介されているので投稿してみたい。1、まっすぐに前進せよ、ウロウロ考えていると遅くなる。2、不要なことは一切考えず前進すべきである。3、どうしても作業が手につかない人は、作業の恰好でもする。4、仕事をしない前から準備だとか、あれこれ思案する必要はない。5、常にぼんやりしないで、細かいことによく気を配ることが大切6、もっと「はらはら」しなさい。7、歩く場合でも、力を入れて緊張して歩けば、バタバタ音がしない。8、臨機応変、不即不離にやることが大事。9、頼まれた仕事は必ずやる。10、濁流はそのまま置けば透明となる。神経症に陥って生活が停滞している人には、行動指針として大切なことばかりである。この中で自分が共感するものを2つぐらい選び出して、徹底することが効果を発揮すると思う。

2016.02.25

コメント(0)

-

認識の誤りについて

将棋の加藤一二三先生は対局中に立ちあがって、実際に相手のむこうに回り込んで、仁王立ちで相手の背中越しに盤をにらむことをされるそうです。マナー上どうかと思いますが、そうまでしても客観的な目を欲しがっておられるのです。将棋では勝とうという気持ちと同時に、防御も大切です。そのバランスをとりながら、相手とせめぎ合うことにならないと勝てる勝負も負けてしまいます。そのためには自分勝手な指し手ばかり考えていてはダメだということです。客観的で妥当性がある指し手を求めていくということになります。我々神経質者は、先入観、思いこみ、決めつけが強いというのが特徴です。森田理論学習では「認識の誤り」といいます。これは円錐形の物体を真下や真上から見て、これは丸い物体であるといっているようなものです。あるいは、真横から見てこの物体は三角の物体であるといっているようなものです。これは本当に実態を反映したものではありません。上からも、横からも、斜めからも見ていくとすぐに円錐形であることに気がつくはずです。一つの視点だけで決めつけたり、思いこんだりすることはとても危険なことなのです。それ以外にも、我々の特徴として、考えることが無茶でおおげさである。論理的に飛躍しすぎている。マイナス思考、ネガティブ思考一辺倒である。事実を無視して観念的である。「かくあるべし」で物事を見てしまう。等があります。その悪循環から抜け出すためにはどうするか。まず集談会に参加して、自分の考え方の誤りを仲間から教えてもらうことです。その作業を繰返すことです。そして自分は普通の人とは違った思考方法をとりやすい人間であると自覚することです。自覚できれば悪循環から抜け出す出発点に立てます。つぎに森田理論学習では「両面観」の学習を深めることです。行き詰まった時は、別の視点でみてみる。逆な面からみていく。選択肢を増やして考えてみる。紙に書き出して考えてみる。一歩退いて見てみる。時間を置いて見てみる。他人に相談してみる。「かくあるべし」から事実本位の態度でみてみる。等のテクニックがあります。いずれにしろ、誤った認識のもとで行動すると、行動そのものが大きくずれてしまいます。認識の誤りの修正、認知行動療法でいう「認知の誤り」は神経症の克服にとっては避けて通ることはできません。

2016.02.24

コメント(2)

-

事実本位の生き方を身につけよう

私たちはオールオアナッシング的な考え方に陥りやすい。敵か味方か、善か悪か、成功か失敗か、0か100か、白か黒かの極端な決めつけをしてしまう。中間、灰色、中庸という考え方がない。少しはまし、ベストではないがベターであるという考え方ができない。他人から「そのやり方はよくない」と言われると、すぐにあきらめて何もしない。味方だと思っていた人が、自分と違う意見を言うとすぐに裏切られたと思う。100%完璧にできないと、自己嫌悪、自己否定してしまう。自分に一つでも弱みや欠点があると、自分は人間として失格だ。生きる意味が持てないと言って嘆き悲しむ。自分自身が許せないのである。他人の容姿や行動に対しても、一つでも人より劣っているところを見つけると、その人の全人格を否定してしまう。うつ病患者でも、「少し良くなったみたいですね」と言われると、「全然駄目です」とよくなっていることを認めようとしない。森田の言う両面観で見れば、両極端に針が振れることはめったにないことである。普通は短所があれば長所がある。失敗だと思っても成功の足がかりが見つかることもある。資格試験でも100%正解できないと合格できないのかというとそんなことはない。だいたい国家試験などはおおむね60%以上が合格圏と言われている。全部を完全に理解しようとすると精神的苦痛を強いられる。難しいところは全く分からなくても、必要最低限の知識を身につけることで目的は達成される。殺人事件を起こすような人もすべての人格に問題あって、全否定すべき人間かというと必ずしもそうとは言えない。その証拠に母親や故郷の懐かしい人から、子どもの頃の思い出話を聞くと、つい涙を流すというではないか。交通事故でも自分は過失が0だと言い張っても、保険会社同士の話し合いではたいていは双方に過失があったと判定される。事故が起きたということは一方的に相手が悪いということはまれなのである。私の参加している集談会に「ほどほど道」を生活信条にしておられる住職さんがおられる。神経症で苦しみ、最後にたどりついた境地が「ほどほど道」であったというのが興味深い。いかに中間、灰色、中庸、少しはまし、ベストではないがベターであるという考え方が大切かということである。なぜそのような偏った考え方をするのか。それは事実を無視した観念優先の生き方になっているからである。極端な観念中心主義に陥っているのである。自分の思い通りにならないこと、理想に達していないことがあると、すぐに悲観的、ネガティブ、否定的な気持ちに陥る。イライラして憂うつになる。するとすべてのことに投げやりになる。もうどうなってもかまわないと思うようになる。手をつけない。努力しようとしない。元々ある豊かな感情が湧きおこらなくなり、気づきや発見の機会がなくなり、やる気や意欲、モチュベーションを高めることがなくなってしまう。事実唯真、事実中心、事実服従、事実重視、事実本位の考え方をしっかりと身につけて生活できるようになると、煩悶がなくなる。味わい深い人生を送ることができるようになる。

2016.02.23

コメント(0)

-

他人をやる気にさせるコツ

他人のやる気や意欲を引き出すことができる人はリーダーの必要条件である。子どものやる気や意欲を引き出すことは親の必要条件である。そのために必要なことはなにか。森田理論に照らし合わせてみると、問題だらけの状況を目の前に提示することだと思う。例えば家が火事になれば誰でも避難する。大きな地震が発生すれば、すぐに高台に逃げる。それはその出来事によって自分の生命が危険な状況にあると認識できたからである。だから問題だらけの事実というのは、人間が活動するための食料のようなものである。リーダーが事実を提示するためには、普段から人や物事をよく観察しておくことが欠かせない。その際重要なことは、事実を提示するだけでよいということだ。指示や命令で相手を動かそうとすると、相手のやる気や意欲はそがれてしまうことがある。どんなに指示や命令をしたくなっても、基本的には相手に任せてしまうことが肝心である。その問題だらけの事実に直面してどう感じ、どう行動するかは相手に任せてしまうことがやる気や意欲の発生には欠かせない。その他やる気や意欲を引き出すために大切なことがある。以前は報酬や昇進がやる気を高めるには有効だと言われていた。でもそれだけでは不十分である。「おもしろい」「成長している実感が持てる」「自分で自分の人生を決定しているという実感が持てる」「かけがえのない存在として他人から期待されているという感覚」等が持てるときにやる気が湧いてくる。次にリーダーが「安全基地」の役割を担っていることである。部下や子どもに自由を与えて好きなことを思い切ってやらせてみることは必要なことだ。少々危なくても手を貸してはならない。ところがここで肝心なことは、自由放任にしないということだ。ちゃんとリーダーや親が自分のことを見てくれていることが大切である。一般的に好きの反対は嫌いである。ところが心理学では、好きの反対は無関心である。無関心ではやる気に火がつくことはおぼつかない。次に、山本五十六は「やってみせ、いって聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ」と言われている。相手をやる気にさせるコツだと思う。自分でやって、お手本を見せ、容易にできると思わせる。言って聞かせて、納得させ、なんとかやらせてみる。ほめて、いい気分にさせ、その気にさせる。この中でも、リーダーや親が何かに夢中になって取り組んでいる姿勢は、部下や子どもに多大な影響を与える。最後にピグマリオン効果の説明でも述べたが、先入観で決めつけを行ってはならない。

2016.02.22

コメント(0)

-

自分勝手な同僚への対応

Kさんは30代の女性。病院の医療事務の仕事をしている。責任感が強く、きっちりと仕事をこなし、これまでも大変な状況を何度も乗り切ってきた。そんな彼女が困っていることがある。束ね役だったベテラン主任が退職して、新人女性が入ってきた。新人社員は明るくよくしゃべる人で、最初は感じのよい人だと思っていた。しかし、一緒に仕事をするようになると、とてもルーズなところがあり、ミスが多いことがわかってきた。カルテを出している途中で他の仕事を頼まれると、出しかけのカルテを置きっぱなしにしたまま忘れてしまっていたり、重要な連絡を伝え忘れていたりといったことが続くようになったのだ。最初は慣れていないせいだと思い、ミスを防ぐ方法を指導した。本人も素直な様子で「気をつけます」というのだが、返事だけで、また同じミスをしてしまう。教えた方法も実行せず、我流で適当にやっている。そうした状況を見るにつけ、時間をかけて教えたことが空しくなり、指導する気もなくなってしまった。最近は、職場に慣れてきたこともあり、仕事ぶりがさらにいい加減になって、ミスが増えている。上の立場にある自分が患者さんや医師に頭を下げなければならない。ところが本人は悪びれるふうもなく、調子よく周囲に甘えている。事務長や医師も、「明るくていい人が来たね」と言ったりする。最近では、顔を見ただけで嫌悪感を覚え、声を聞くと虫唾が走るようになった。眠りも浅く、イライラし、気分も沈む。その女性を雇い続けるならこっちが辞めたいとまで思い詰めている。(人間アレルギー 岡田尊司 新潮社 92ページ引用)こんなケースは職場ではよくある話である。指導を真剣に受け止めなで自分勝手なことばかりする部下。いい加減な仕事ぶりで、いつも周りの人に迷惑をかける。そのくせ、ごますりが上手でうまく立ち回っている。本人はあっけらかんとしていて反省するということがない。利害関係のない人の受けは決して悪くない。だから自分としては余計にむしゃくしゃする。こんな状態なら自分が仕事を辞めてしまいたいと思ってしまう。このケースを早速森田理論で考えてみよう。森田では他人に「かくあるべし」を押し付けると相手に苦痛を強いるだけではなく、自分も苦しくなってくるという。この人の場合はどうか。この方はまじめで責任感の強い人である。こういう人は他人も当然そうあるべきだと思ってしまう。自分の「かくあるべし」という理想に合わない人が、仲間を作って適当に仕事をやっているのを見ると我慢がならなくなる。その結果自分のストレスはどんどん増悪していく。でもどこの職場でもそういう人はいる。森田ではどんなに自分の価値観に合わない人でも、その人を否定したり、批判することは慎むようにという。それよりもしなければならないことがある。事実をよく観察して、その事実の詳細を記録に残すことである。その事実だけを見つめて、理不尽と思う事実を蓄積していくという気持ちが大切なのである。「かくあるべし」を持ち出す前に、「ちょっと待て」。それって「かくあるべし」じゃないのかと制御をかける。事実を是非善悪の価値判断に持ち込まないで、出来る限り正確にあり余すことなく掴むようにする。その態度を堅持する。普通の人は自分の価値観に合わない人、「かくあるべし」という理想に反する人をいとも簡単に批判し、否定している。これが自分にとっても相手にとっても不幸の始まりである。この新人の場合は、自分の「かくあるべし」に合わせようとしてもどだい無理である。もって生まれたキャラは変えることが難しい。それを自分の「かくあるべし」に合わせようとすると自分が苦しむだけだ。ここで森田を応用して、事実を掴むことに専念していると次につながる。自然と改善策が見えてくるのである。例えば、上司に相談する。今までの問題になった事例をあげて説明する。そして自分の提案を説明する。この人の場合は、自分一人で仕事をすると問題が起きるのだから、サブパートナーをつける。そして相互にチェックする仕組み作りをする。ミスは事前に防げるのではないか。あるいはOJTの担当者や方法を考え直す。それでもうまくいかないときは自分をリーダーから降ろしてもらう。あるいは自分の職種替え、転職を考える。あるいは相手に転職を勧告する。これはほんの一例ですが、事実を掴むことに専念すれば、相手に腹を立てたり、相手とけんかになることは随分少なくなると思う。相手や自分の特徴や言い分、立場を考えることができるようになる。するとどうすれば問題が解決するかをいろいろと思案し提案できるようになるのである。ここでのポイントは森田理論の事実本位の態度の仕事への応用を考えてみることである。

2016.02.21

コメント(0)

-

自然な生き方

いい・悪い、きれい・きたない、正しい・正しくない、すべて人間が作りだしたモノサシです。自然界にはモノサシはありません。いいライオン、悪いライオンはいますか。きれいな花、きれいじゃない花ってありますか。正しいカバ、正しくないカバってありますか。謙虚なシマウマ、傲慢なシマウマってありますか。自然は「自ら、然り」と書きます。つまり「あるがまま」という意味です。自然は「あるがまま」なのです。自然を「自ら在るがまま」と書けば、「自在」となります。「自在」と言えば、「自由」を思い浮かべます。そうです。自然は「自由自在」なのです。自然は生命体のように、「自由自在」に生きていると言えます。でも、自然は「自由自在」だけど、勝手気ままではありません。自然は絶えず流動変化しています。変化しない自然はあり得ません。「自由自在」に変化しているように見えますが、一定の法則に従っています。その変化の方向性は相対関係の中で決定されています。つまりある枠組み、制約の中で「自由自在」生きているのです。自然の流れに逆らわず、自然の流れに身をまかせて、「自由自在」に生きていく。そのことを森田では運命を受け入れて、運命を切り開いていくと言います。それが人間の自然な生き方だと思われます。(非対立の生き方 高木義之 ビジネス社59ページより一部引用)

2016.02.20

コメント(0)

-

森田理論学習の目的について

森田療法と森田理論の学習の違いについて考えてみたい。神経症に陥っている状態は蟻地獄の底に落ちたようなものである。そういう人は地上に這い出ることが差し迫った課題である。そのために医療としての森田療法は役に立つと思う。ただ現在いろんな選択肢がある。まず薬物療法がある。また精神科への敷居が低くなっているので容易に病院に行くことができるようになった。さらに心療内科という、心と体の両方から見てくれる科もある。カウンセリングも盛んになってきた。そこではいろんな心理療法が試みられている。精神分析、認知行動療法、内観法、森田療法、交流分析、家族療法、サイコドラマ、意味療法、人間関係療法、自律訓練法、マインドフルネス等である。その数約30もあるという人がいる。ということは、昔と違って神経症治療として森田療法の意義はどんどん低下しているということだ。これを裏付けるかのように、心理療法の本を見ると森田療法のことが全く記載されていないことも多い。現状では神経症に陥った場合、常識的には精神科、心療内科にかかる。そして薬物療法を受ける。あるいはカウンセリングを受ける。そして自分にあった心理療法を探して治療に取り組む。だからあえて森田療法に取り組まなくてもよい。でも森田療法で立ち直った人は視野狭窄に陥り、神経症治療は森田療法と決めつけることがある。このことをもっと自覚する必要があると思う。ところで森田には、全国的な森田理論学習のための自助組織がある。ここでも神経症からの回復を第一目標に掲げて集いを持っているように思う。そこには神経症でどうにもならなくなった人が藁をも掴む思いでやってくる。でも多くの人はすぐに来なくなる。これはどういうことか。そういう人は他の療法と天秤にかけているのではなかろうか。双方を比較検討して他の治療法がましだ。森田は効果なしと判定しているのではないか。むしろ理論を押し付けることに嫌悪感すら抱いているのかもしれない。私は自助組織の目的が、神経症の克服に役立つという目標設定自体に問題があるのではないかと思う。正面切って森田理論学習で神経症を治すということに目標を定めてしまうと、医療、カウンセリング、30もあるといわれる心理療法と同じ土俵に上がることにある。普通に考えてそれらと競争して勝ち目があると言えるでしょうか。大人と子どもが相撲をとるような結果となるでしょう。つまりそういう目的を前面に押し出して自助組織を運営していくことは、組織の衰退を招き、その組織は早晩その役割を終えて淘汰されてしまうような気がする。特に20代、30代、40代の若い人の支持が増えているのかどうかが問題である。そうでないとすると、日本では森田理論は支持されていないことになる。それでは森田理論学習をすることは意味が全くないのか。そんなことはない。目標の設定を変えれば十分に蘇るだけのものを持っていると思う。それは森田理論が神経質性格を持った人の本来の生き方を提示している点にある。考えてみてほしい。蟻地獄から這い出たばかりの人が自己を肯定して、自信を持って生きていけるだろうか。心配性の人間にとっては難しい問題だ。依然として社会の荒波の中でどう生きていったらよいのか見通しの立たない人は多いと思う。重苦しい生きづらさを抱えている。そのまま放置しているとまた神経症を再発する。そういう人は森田理論学習によって「人間の再教育」を受ける必要があるのだ。森田理論は、この分野では極めて大きな力を持っている。森田理論以外の精神療法では見当たらない。私は提案したい。自助グループとしては、神経症の蟻地獄から這い出る治療は、信頼できる精神科医による診断と薬物療法、カウンセラー、自分に合ったさまざまな心理療法に任せた方がよい。その中の一つとして、かろうじて外来森田療法があるという認識を持つべきなのではないか。自助組織は神経症治療については、多方面の治療法を幅広く網羅して正しい情報発信に専念した方がよいと思う。自助組織が活動の中心目標として、森田療法による神経症治療を前面に押し出すのは得策ではないと思う。自分たちの自助組織の目的は、「森田理論による人間の再教育」にあると高らかに方向転換を宣言したらどうだろう。そのために貴重な人材も今まで培った森田理論の蓄積も選択と集中を図っていく。組織の在り方、会合の持ち方、学習内容、組織運営方法等多くの面で、今までとはまるっきり変わったものが出現してくるように感じている。そうなった時点で会員は遅かれ早かれ1万人から3万人ぐらいに伸びる余地があると思う。なぜなら他の療法は対症療法であって、当面の神経症が軽快すればすでにその役目は終わるのである。その先「人間の再教育」を標榜しているものはほとんど無いのである。これを森田理論学習が引き受けるのだ。この分野はニッチで森田理論学習の独壇場である。他の治療法はその目指す目的から言って「人間の再教育」というような視点を持つことはできない。この分野こそが森田理論学習とその自助組織が生き延びていく唯一で最大の道であると思う。「森田理論による人間の再教育」のキーワードとなるのは、「生の欲望の発揮」と「事実本位の生き方」であると思う。これはとても奥が深い。これをとことん追求してゆく。まだまだ研究して理論的に確固たるものにする必要があるのである。これなら森田理論学習を、生涯学習として取り組んでみたいという人は出てくるのではなかろうか。

2016.02.19

コメント(2)

-

太田雄貴さんの現役選手復活について

2月16日の報道ステーションの「松岡修造コーナー」が面白かった。フェンシングの太田雄貴さんとの対話だった。太田さんは一度引退していたが、あることがきっかけで、再び現役選手に復帰したそうだ。そして、2015年モスクワでの世界選手権フルーレ個人戦でアメリカのアレクサンダー・マシアラス選手を破り見事優勝した。日本人としては初めてであるという。リオネジャネイロのオリンピックでも有力な優勝候補の一角である。スポーツ選手で一度引退した選手がカンバックを果たすことはまれである。さらにそんな選手が世界の頂点に立つことは常識では考えづらい。太田選手のカンバックのきっかけとなったのは、2013年9月の東京オリンピック招致のプレゼンであったという。プレゼンではカリスマ的プレゼンテイタ―のスティーブ・ジョブズをイメージしていたという。ところがプレゼンの予行演習をビデオに撮ってみると、もじもじしているばかりでインパクトは全く感じられなかったという。それは他の人からも指摘された。自分はスティーブ・ジョブズに成り切ったつもりだったけれども、実際に客観的に見ると似ても似つかない。自分の主観的な考え方は問題だらけだと気づかれたのです。そこからアドバイザーの助言を取り入れてプレゼンを一から見直していったという。そしてあの見事なプレゼンに結実したのです。そのことをヒントにして、自分のフェンシングを見直してみた。それまではスピードとパワー中心に練習をして試合に臨んでいた。それが試合に勝つための、唯一絶対条件であると考えていた。でもそれは自分で勝手にそう思っているだけではないのか。客観的に第三者の立場からみると、自分がまだ手をつけていない部分があった。それは柔軟な筋肉の使い方、試合相手の研究、ジャッジをする人の傾向などであった。それらを練習に取り入れ、対戦相手の研究をしていった。また、それまでは、時間を惜しんで個人的な練習ばかりだった。それ以降は、自分の練習時間をさいて、小中学生、高校生、大学生、一般の選手に指導する時間をとった。太田雄貴杯でのアドバイスもするようになった。指導するためには、しっかりと理論を言葉で伝えなくてはならない。そのためには、どう伝えていくか一度自分なりに整理しておかないと指導できない。この作業は他の選手の為に行っているようではあるが、実際には自分の頭の中を整理していたということに気がついた。そのことが自分の技術を見直したり、技術の向上につながっていったそうである。森田理論学習では両面観ということを言う。神経症に陥った時は、物事を悲観的、ネガティブ、否定的にとらえやすい。また事実を確かめないで、先入観で決めつけてしまうことも多々ある。その結果行動はどんどんゆがめられ萎縮してしまう。太田氏の考え方は、物事は偏ってしまうと、将来に対する別の可能性を殺してしまうということを言っているのだと思う。

2016.02.18

コメント(2)

-

他人配慮型の人間関係の修正について

日本人は親や世間から見捨てられることを大変重視している。日本人は親や世間が自分を受け入れてくれれば、自分が自分を受け入れることができる。いくら能力があっても、資格を持っていても、容姿端麗であっても、その自分を他人が認めてくれないと、自分が自分を認めることはできないのである。他者が自分をどのように見ており、どのように評価しているかとても気にしている。あるがままの自分を親や世間が認めてくれればよいが、あるがままの自分をいつも否定されていると、自己嫌悪、自己否定するようになる。そうなると生きていくことが苦痛となる。いじめ、不登校、仲間外れ等はこの自己信頼感、自己肯定感が大きく関係している。一方、欧米人の場合はどうか。基本的に他人が自分をどう評価しているかについて関心が薄い。他人が自分を評価してくれたからといって、社会の荒波の中で生き抜いていくためには、必要条件であっても十分条件ではない。それよりも、自分で心身を鍛え、能力を磨き、資格をとって社会の中で確固たる地位を確立していく。そういう自分になったときに自分が自分を受け入れることができる。つまり自主独立、自立した自己でないと自己信頼感、自己肯定感は持つことはできない。それためフロンティアスピリットが旺盛である。目を外に向けて生の欲望の発揮に邁進している人が多い。日本人の場合は、目を外に向けて運命を切り開いているというよりも、視線を自分自身に向けて常に自己内省をしている。他人に嫌われていないか、仲間として受け入れられているかどうか。視線の先は自己防衛、自己保身、自己保全中心である。それが確保されていれば、恐る恐る生の欲望の発揮に向かえるという状態である。そのような人の特徴は、ポイ捨て、リストラ、いじめ、仲間外れを忌避する。そうならないために、その場の空気を読み、面白いことを喋り、自分の気持ちを隠して、我慢したり耐えたりする。他人に認めてもらうために、資格をとり、能力を高めるために投資したりする。また、上司にお中元、お歳暮を贈るのは上司に特別の配慮を期待しているからである。また根回し、談合も人間関係の争いを未然に防ごうとしているのである。このように他人配慮型の人間関係を重視しているのが日本人の特徴である。しかしこれが行き過ぎてしまうととても生きることが苦しくなる。他人の為に自分の人生を捧げているからである。どうすればよいのか。まずは欧米人のように、自分の気持ち、欲望、希望を明確にして前面に押し出していくことが必要なのではないか。自分に素直に生きていくことである。自分を抑圧して生きていくことは霞を食べて生きていくようなものである。どこまでもその態度を貫いていくことがまずもって大切になる。その次に、他人を配慮していく。思惑が食い違えば、調和を図る。妥協策を求めて話し合う。決してその順序が逆になってはならないのだと思う。

2016.02.17

コメント(0)

-

日木流奈さんの話

脳障害児の日木流奈さんがいる。NHKでも放映されたことがあるそうです。その方が森田理論の「事実を受け入れる」に関連したことを言われています。私は脳障害という役目をいただきました。そして、親たちはその脳障害の親として存在しています。これはある種の運命です。もしかしたら避けられた運命かもしれませんが、すでに起きてしまった運命です。その運命を、いい、悪いなどと価値評価しないで、ただ受け止め、その中で自分がどう生きていくかは、それぞれの人間にかかっています。それぞれが人生の舞台の主人公です。私の親たちは、私が脳障害児であることを悪とはとらえませんでした。悪いこととはとらえませんでした。両親がそういった評価を持つことがなかったので、私は彼らに一度も自分の存在を否定されたことがありません。彼らはただ、彼らの子どもである私が脳障害児であることにストレスを覚えました。ですから、その状態がよくなるために様々な方法を探し、見つけた方法で良さそうなものをリハビリとして精一杯のことをしてくれています。ここに、脳障害である子供を持って不幸だという気持ちはありません。運命を受け入れるというのは、ただ起きたことを受け入れて、何もしないということではありません。生きていく人にとって、運命を受け入れるということは、とてもアクティブなものでなければなりません。まずは起きた出来事をありのままに受け入れる。そして、その状態を少しでもいい状態にするために動くこと。そのために物事は起きてくれているとさえ思います。常にどう生きたいか、それだけが心安らかに生きる道しるべとなります。過去を嘆かず、未来を憂えない体質に自分をすることが肝心です。(ひとが否定されないルール 日木流奈 講談社 182から184ページより引用)

2016.02.16

コメント(2)

-

子供の感情に共感する

高垣忠一郎氏は共感な他者に支えられて自己信頼感は育つのだといわれる。「お母さんみて、みて、夕日がきれいだね」と感動する子どものそばで、母親が「ほんとにきれいだね」と受け止め、共感してくれる。「お父さん痛いよう」と泣く子のそばで、父親が「そうか、痛いか、よしよし」とその痛みを認め、受け入れてくれる。そんな経験の繰り返しの中で、子どもは自分がそのように感動し、感じてもよいのだと安心し、それを自分の「感動」として、あるいは「痛み」として肯定し受け入れることができるようになります。自分に共感し、受け入れてくれる他者がいると分かったとき、子どもはそのような自分をそれでよしと受け入れ、信頼できるようになります。そのような子どもの心には、「それでいいのだよ」と頷いてくれる他者が、しっかりと住んでいます。その心に住みついた「共感的な他者」に依拠して、子どもは「自分が自分であって大丈夫なのだと「自己を愛し信頼する心」を育てていくことになるのです。ところが、自分の感じたこと、感動したことに共感してもらえず、それを受け入れてもらえない子どもは「自分が自分であってよいのだ」という「自己信頼感」を育むことができません。「お母さん、あのお洋服きれいねえ、私あれが好きよ」「へえ、お母さんあんなのちっともきれいだと思わないのに。おまえはあんなのが好きなのかね」「お父さん、あの犬恐ろしいよう」「なぜあんな小さな犬が恐ろしいのだ。おまえは臆病者か」親からこのような対応をし続けられた子どもは、自分がそれを「好き」と感じ、「怖い」と感じることを、いけないことであるかのように感じ、罪悪感すら持ち始めます。そのうち親が好きだと感じそうなことを、好きだと感じないといけないような気がしてきます。あげくに、親が好きだと感じそうなことを先取りして、「お母さん、あの花きれいだね」と言いはじめます。そうすると親は満足して「そうだね」と肯定してくれる。いつの間にか、親の感情が自分の感情とすりかわります。こうして自分の感情を見失っていくのです。親の感じ方、価値観を押し付け、子どもの感じ方に共鳴し、それを認めてやることのできない親は、こうして子どもの感情を奪っていくことになるのです。(生きづらい時代と自己肯定感 高垣忠一郎 新日本出版社 35ページより引用)子どもの感じ方が、どんなに親の価値観、感じ方と合わなくても、「あなたはそう感じているのね」と認めてあげることが必要なのだと思います。そうしないと、子どもは大人になって自分の感情を素直に受け入れられなくなるのです。子どもがどんなことを感じ、どんなことに興味を持つかは子どもの自由です。その感情を認めて、承認してあげることは大切なことです。不安や恐怖の感情を素直に受け入れられるようになると、それらを目の敵にして悪戦苦闘して神経症に陥ることは無くなるだろうと思われます。子どもがどんなに親の思い通りにならなくても、基本的にはどんな行動をとるかは子どもの自由です。子どもから目を離さないようにすることは大切ですが、出来るだけ「かくあるべし」を押し付けないようにして子どもの自由にさせるべきだと思います。そのように親から承認されることで、子どもの自己受容の力はついてくるのだと思います。森田の事実本位、事実唯真、事実承認の考え方は、まず子育てに活かしてゆく必要があるのではないでしょうか。

2016.02.15

コメント(0)

-

人生あきらめたらアカン

中学の時にいじめから自殺未遂にまで追い込まれた大平光代さんは次のように言われている。(だからあなたも生きぬいて 大平光代 講談社 250ページより引用)もし、あなたが今すぐにでも死んでしまいたいと思っても、絶対に自殺はしないでほしい。死んでも地獄、運よく助かっても立ち直るまでは地獄。あなたの今現在の苦しみや悲しみは永遠のものではなく、いつかきっと解決する。どうか前向きに生きていってほしい。もし、あなたが今すぐにでも道を踏み外しそうになら、思いとどまってほしい。家庭や学校や世間に対する怒りや不満を、道を踏み外すことで解消しようと思っても、それは全部自分に跳ね返ってくる。自分がしたことの何倍にもなって。どうか周りの人の言うことを素直に聞いて、自分の人生も他人の人生も大切にしてほしい。もし、あなたがもう道を踏み外してしまっているというなら、今からでも遅くない。もう一度人生をやり直してほしい。この先も、いくたの苦難があるかもしれないが、あなたはそれに耐えられるだけの力を備えているはず。あなたはこれまで随分とつらい目にあってきたのだから。一つ一つ困難を乗り越えて、そしてその手に幸せを掴んでほしい。あきらめたら、あかん!この本は2000年2月22日に発行されたが、その年8月30日までに15刷の発行を重ねた本である。この本で大平さんは自分の過去を赤裸々に語られている。中学2年のとき、いじめを苦にして自殺を図る。その後非行に走り、16歳の時極道の妻となり、背中に刺青を入れる。元非行少年だった養父、大平浩三郎さんと出会って立ち直り、中学の学歴を乗り越えて、29歳の時司法試験に合格する。そして自分の経験を踏まえて非行少年の更生に尽力された。その後2003年には大阪市の助役に任命された。行政改革を担当して職員の既得権益に切り込み、敵をつくって怨まれ、毀誉褒貶の嵐に巻き込まれた。40歳で結婚し、出産した。子どもはダウン症だった。手のかかる子どもを育てるため、田舎に移り子育ての毎日である。この本を読むと人生どん底と思ってもあきらめたらいかん、生きている限り希望を捨てたらアカン。「生の欲望を発揮」して生き抜くことの大切さをまざまざと教えてくださった。それが人間の宿命なのだろう。人間は宿命に沿って最後まで生を全うしなければならない。もし死後輪廻転生の世界があると仮定すると、いい加減な生き方は次に悪影響を与えるかもしれない。そんなことを感じさせてくれる本である。

2016.02.14

コメント(0)

-

運命を切り開く

W・ミッチェルさんは過酷な運命に翻弄された人です。彼は、1971年にオートバイに乗っていた時にクリーニング屋のトラックと衝突事故を起こしてしまいました。肘は砕け、骨盤も折れた。しかも、燃料タンクのふたが開いてしまい、中のガソリンがまき散らされ、全身にガソリンを浴びた状態で、ガソリンに火がついてしまったのです。この事故で、ミッチェルさんは全身の65%に大やけどを負い、顔もやけただれ、手の指も黒焦げになってねじれ、足はむき出しの赤い肉だけになった。初めて見舞に来た客のなかには気を失う人もいた。意識は2週間後に何とか取り戻した。それから4カ月の間に、13回の輸血、16回の皮膚移植手術を受けた。数か月のリハビリを経て、この障害に慣れるのに何年もかかった。しかし、そんなミッチェルさんをまたも不幸な出来事が襲います。あれから4年後、今度は、ミッチェルさんが操縦していた飛行機が墜落し、その事故で腰から下が麻痺してしまったのだ。そんな過酷な運命に翻弄されたミッチェルさんはこんなことを言っている。『事故にあう前は、できることが1万あったのが、今では9000になったかもしれない。失った1000のことをくよくよ考えながら残りの人生を過ごすこともできるけれど、ぼくは残った9000に目を向けることにしたんだ。そして、残された9000のうち、100も達成したら素晴らしい人生になるだろう。』素晴らしい考え方だと思います。そして、ミッチェルさんは、その後、友人と事業を興し、成功をおさめます。さらに、やけどで変わってしまった顔、なくなってしまった指、動かなくなった下半身、そんなハンデをものともせず、ミッチェルさんは市長に立候補し当選したのです。こうしたミッチェルさんの人生は多くの人に勇気を与え、世界中から講演の依頼を受けています。(7つの習慣 ショーン・コヴィー キングベアー出版より引用)普通人間は、人の長所、恵まれているところと、自分の短所、欠点を比較して、他人をうらやみ自己否定します。ミッチェルさんはそんなことよりも、自分の存在そのもの、自分に与えられた能力、自分が獲得した能力、自分の性格を正しく認識してそれを活用していくことが大切だと言われています。生まれながら障害を抱えている人もいます。五体満足に生れても、不幸にして、身体的ハンディを負ってしまうこともあります。体の自由が効かず、不便です。自分の不幸を呪って嘆き悲しむばかりではつらいばかりです。そこを出発点として生きていく。残された機能を見つけて、活路を見出して、精一杯生きていくことは大変意味があります。これこそ森田でいう、己の性を活かす、唯我独尊の生き方だと思います。

2016.02.13

コメント(0)

-

依存症と神経症

元プロ野球選手の清原和博さんが薬物使用の常習犯として逮捕された。一部報道によると現役選手の頃から手を出していたとも言われている。清原さんに限らず芸能人、スポーツ選手、ミュージシャンの薬物違反による逮捕は枚挙にいとまがない。人気商売としての彼らには我々が考えられないほどのストレスがあるのだろう。また彼らには、有名人であるがゆえに絶えずさまざまな誘惑が付きまとっているのだと思う。依存症のきっかけはちょっとした好奇心、癒しや刺激を求めてのことだったのかもしれない。それが自分の期待以上の癒し効果、刺激効果、快楽があったためにどんどんのめり込んでいったのでしょう。覚せい剤の使用が法に触れることは誰でも知っている。でもある程度の限界を超えるともう後戻りはできない。薬物を断った時の離脱症状(薬が切れるとイライラしたりする)と耐性現象(少量ではかっての快感が得られないこと)によって、使用頻度と使用量がどんどん増えて蟻地獄に落ちていく。これは雪道で制御不能になった車を運転しているようなものだ。自分は関わらないようにしようとしても、脳の快楽中枢に強固な喜びの感覚が固着しているので自分の意思のコントロールが効かなくなっているのです。これは欲望の暴走の始まりである。依存症には、アルコール、薬物、ギャンブル、爆買い、摂食障害、ネットゲーム、性犯罪、株のデイトレード、FX投資など様々あります。すべて欲望の暴走が起こっています。森田理論では、普通、欲望の暴走は、不安や恐怖が制御機能として働いて、歯止めがかかるのだといいます。精神拮抗作用というのはこのことを言っています。でも、実際には制御機能がうまく働かないという人は多いのかもしれません。こうなると、基本的に自分の力だけでなんとか抜け出そうとすることは不可能だと思います。しかるべき人の援助を受ける必要があります。そのためには、自分ではどうにもならない事態に陥っていることを認めることが必要です。その上で、同じ体験を持つ自助グループに参加して、体験を交流し、励ましたり、助け合うことが必要だと思います。その他、医師、カウンセリング、その他援助者の力を借りることは大切だと思います。そして運よく蟻地獄から這い出した後は、もう絶対に誘惑には負けないために、その手の人とは付き合わない。そのような場所には近づかないことを厳守することが重要になると思います。次に依存症と神経症の関係を見てみよう。神経症は自分の気になる不安や恐怖に振り回されて、それらを取り除こうと格闘しているうちに、蟻地獄に堕ち込んで身動きができなくなった状態です。そういう人は、その苦しさから少しでも逃れるために、刹那的で、刺激的な欲望を追い求めるという傾向があるのではないでしょうか。何かにのめり込んでいないと不安や恐怖に押しつぶされて自己崩壊を起こしそうになるからです。つまり、一方では不安や恐怖へのやりくりによって神経症に陥って苦しみます。もう一方では、その痛みを癒すために、例えばアルコール、薬物、ギャンブル、爆買い、摂食障害、ネットゲーム、性犯罪、株のデイトレード、FX投資などにのめり込み依存症に落ち込む場合がある。つまり神経症で依存症というのは2重の苦しみを抱えている人と言えます。本来不安と欲望はうまくバランスをとることが必要です。神経症で依存症に陥っている人は、両方に針が振り切れてしまい、大変な苦しみを抱えている人なのです。現実には、神経症で苦しむ人は、不安に取りつかれるときは不安以外に眼中に無くなってしまう。ところが、その苦しみから逃れようとして、刹那的な快楽的刺激に手をつけると、今度は底なし沼にはまってしまって逃れられなくなるのかもしれません。こういう方はどうすればよいのか。依存症の人は、依存症を複数かけもちという人はあまり聞きません。ということは、自分の依存している分野の自助組織はそれぞれに存在していますので、その自助組織に参加して、とりあえず、蟻地獄から這い出すことが大切だと思います。そのあとは是非森田理論学習もしていただきたいと思います。特に、不安はなくしていけない。不安の裏には必ず欲望がある。不安は欲望の暴走を制御する役割を持っている。不安と欲望はサーカスの綱渡りのように常にバランスを意識しないといけない。生の欲望の発揮についてよく学習して実践に取り組む。等ということを、よく理解していただき、生活の中で活かしていただきたいものだと思います。神経症と依存症の両方で苦しんでいる人にとって、不安と欲望の単元はとても重要な単元です。

2016.02.12

コメント(2)

-

自己承認と他者承認の関係

杉本良明さんはこんな話をされている。1、 各人の意欲や幸福の源泉は自分を承認(肯定)できることである。2、 他人を承認すると、承認された人は自分の承認を強化する。(承認の移転)したがって、承認された人は意欲を増すとともに、幸福を感じる。3、 その結果、承認された人は承認してくれた相手に承認を返すとともに、第三者にも承認を分かち与える。(承認の波及)非常に興味深い話である。森田理論で考えてみたい。まず1。自己肯定、自己受容、自己承認、できないと意欲もでてこなければ、幸福にもなれない。全くその通りです。そうでないと神経症に陥る大きな原因になります。自己嫌悪、自己否定している人は、自分という一人の人間の中に二人の自分を抱えている状態であると思う。つまり強力な「かくあるべし」を持っています。その「かくあるべし」で、現実、現状、事実を否定しまくっている。誰でも自分の存在、やることなすことにケチをつけられて平然としていることはできません。「かくあるべし」を少なくすることが出来れば、現実の自分を非難したり否定することは少なくなります。「かくあるべし」は多くの人が知らず知らずに身につけています。ですからいろんな場面で、「かくあるべし」が顔を出す自分を否定することはありません。「かくあるべし」を身に付けた自分を否定することは、自分が苦しくなるばかりです。そういう時は、「ちょっと待てよ。変な方向に向かっているぞ」という歯止めがかかればよいのです。そして反省できるということが、事実本位への道に踏み出すことができる第一歩です。第2.その態度を他人にも拡張するということです。他人にも「かくあるべし」を押し付けない。他人の現実、現状、事実を「あるがまま」に承認していくということです。相手の理不尽とも思える言動。相手の容姿、性格、態度等を価値判断しないで、事実だけを見つめていくということです。批判、叱責、拒否、無視、抑圧、否定することがないので、人間関係が好転してきます。他人は、自分が承認、肯定してあげることによって、自分自身を肯定できるようになるのです。ここが大切なところです。第3.そういう人間関係を構築していくと自分の周りには、事実を「あるがまま」に承認していく人が増えてきます。第三者にも承認を分かち与えるという承認の波及現象が生まれてきます。そういう人間集団に思いをはせてみてください。自分や相手を尊重して、受容と共感に満ちた温かい人間関係の中に身をおくことができると思います。その出発点は自己承認、自己肯定から始まります。(人間関係にうんざりしたときに読む本 杉本良明 日本実業出版社参照)

2016.02.11

コメント(0)

-

☆パワハラ上司とどう付き合うか

先日東京で心の健康セミナーに参加しました。その時の質問で、会社の上司のパワーハラスメントにどう対応したらよいのかというのがありました。この方はパワハラでストレスだらけになっているのでしょう。どこの会社にも地位や権力を利用して部下の人格までも否定してくる上司はいます。こうした上司にどう対応したらよいのか切実な悩みです。こういう上司は部下に対して普段どのように考えているのでしょうか。「何回言えば分かるんだ、まじめに仕事をしろ」「またミスをしたのか。だからお前はダメなんだ。」「またライバル会社に取られたのか、もう会社に残れないな」「ノルマが果たせないなら、給料を減らすぞ」「またさぼっているのか、さっさと仕事をしろ」森田理論学習でいう頭の中が「かくあるべし」で固まっており、常に部下のあげ足をとっている。叱責して、尻を叩けば部下はそれなりにやる気を出すはずだと思っている。実際には部下は怖気づいて上司の顔色ばかり気にするようになり、成果に結びつかない。被害者たる部下はどう対応したらよいのか。杉本良明さんはこんなふうに提案されています。自分を安易に被害者にしてしまわないことです。自分を被害者だと考えたら、相手に対する批判は止まりません。もっと優しく言ってほしい。目上なら目上らしく振舞ってほしい、という思いがあるなら、相手に対する批判が必ず顔に出るものです。その結果、こちらの思いはたちどころに相手に分かってしまいます。これは上司が「かくあるべし」で部下に接していると同時に、部下も上司に対して「かくあるべし」で対応しているのだと思います。双方が事実本位、事実承認の立場に立てばややこしい問題には発展しない。でもこの場合は上司の態度は変えることはできないでしょう。反対に自分の場合は事実本位、事実承認の立場に変えようと思えば可能です。杉本さんは、自分をクレーム処理係だと思えばよいと言われています。上司だと思わずにお客様だと思うのです。クレーム処理係は決してお客様を非難しません。お客様が腹を立てて感情的になっているという事実を受け入れます。挑発にのらず、反発を気づかせないようにするのです。これはこびへつらえることではありません。相手の言動を価値判断しないで事実を事実として承認するということです。「はいわかりました」「確かにその通りです」「まことに申し訳ありません」事実を受け入れるようにすると、理不尽な言動を繰り返す上司を批判、拒否、無視、否定する態度に出ることが無くなります。現実、現状を価値批判することなく事実通りに見れるようになるのです。上司の態度に怒りで反応しないで、事実を価値判断なしに見ることができると、次のステップに進むことができます。例えば上司が怒っている理由について、なぜなんだろうと考えることができるようになります。すると、上司が爆発する前に、事前に対策を考えることができるようになります。これが上司の理不尽な言動に寄り添うことのメリットです。普通そういう上司には反発ばかりして寄りつく人はいなくなりますから、自分の相対的価値は高まってくるものと思われます。事実唯真という考え方は、上司との人間関係の中にも活用できるものと考えられます。(人間関係にうんざりしたときに読む本 杉本良明 日本実業出版社参照)

2016.02.10

コメント(0)

-

対人恐怖症の克服とは

私は対外的には対人恐怖は克服できましたと言っている。では対人恐怖症が治ったのなら、対人不安は起こらなくなったのかという疑問がある。この質問に分かりやすく説明できるようにまとめておきたいと思う。1、対人恐怖で苦しんでいた時は、人と会って予期不安が発生する時は、面会を極力避けていた。人と会う機会が少ないので、不快な感情を味わうことは最小限にとどまっていた。現在はイヤイヤ仕方なく、必要な対人折衝は行うようにしている。すると、当然過去とは比較にならないほど気まずい思いをする機会は増えているのである。つまり森田理論学習をして不安な気持ちが湧き起らなくなったというのはないのだ。私が治ったというのは、不安の役割、不安と欲望の関係、生の欲望の発揮という関係が分かり、不安にとらわれて振り回されなくなったということである。つまり必要なこと、必要な場所には出かけて行って用件をこなせるように変わってきたということなのです。2、次に「事実本位」の生活ができるようになったということです。事実中心、事実承認の能力がついてきたということである。以前は「かくあるべし」を考え方の中心においておりました。不快な感情、自分自身、他人、自然現象、経済現象のすべてにわたって、上から下目線で見て、現実、現状、事実を批判、否定していたのです。今は、「事実こそ神様だ」という視点に立てるように変わってきたということです。それらを自分の意のままにコントロールしてはいけないし、そんなことは決してできないと思えるようになってきた。事実を認める、事実を承認していくという立場から、物事を考えることに近づいていると実感しています。すると理想と現実との葛藤で苦しむことが少なくなり、楽に生活できるようになったと思います。そのためには、先入観や決めつけで事実を見ない。事実をよく観察して出来るだけ正確につかむ。具体的に話す。事実を隠したり、ごまかしたりしない。事実を両面観で見るようにする。「純な心」「私メッセージ」を事実に寄り添う手段として生活に応用する。事実をみて是非善悪の価値判定をしない。事実にはよいも悪いもないのだからそのままに承認していく。この変化は、対人恐怖症の克服にはとても言葉では言い現せないほど大きな役割を果たしていると思います。対人恐怖で悩まれている方にはこの方面の学習と実践をお勧めします。3、最後に不安に振り回されそうになっても、常に生の欲望の発揮を心がけているので、不安を速やかに流せるようになってきた。そして毎日の生活を楽しむことができるようになってきた。神経質性格のよさを存分に活かして、生きていくことが楽しくなってきたのです。以上、3点を持って私は対人恐怖症を克服できたのだと思っているのです。対人恐怖症の真っただ中におられる方は、「何だ、対人不安が無くなって、他人の思惑が気にならなくなったわけではないのか」と思われるかもしれません。でもそちらの方面の治り方を追求していけばいくほど、対人恐怖症は泥沼に入り、一生抜け出すことは困難になると思われます。

2016.02.09

コメント(2)

-

外国人と日本人の人間関係の違い

日本人は団体で海外旅行をすると、空港に降りた途端傍若無人の行動をとることがある。以前ブランド品を買い漁ったり、レストランでバカ騒ぎをするのが話題となった。外国の人が見ると、いつもは控えめで他人を気にする人が、酒に酔った人のように羽目を外すのが理解できないらしい。これは日本人と外国人は元々考え方の違い、行動様式の違いが影響しているのではなかろうか。日本人は自分自身と世間というものはほぼ基本的に一体化していた。ここでいう世間とは、家族、親せき、友人、同僚、近所の人、会社関係、学校関係、取引先の人などである。一体化しているということはいい面と悪い面がある。いい面は世間によって自分の基本的生存欲求と安全が守られているということである。悪い面は自由が束縛されているということである。自分勝手な行動は許されない。社会があっての個人なのである。あまりにも身勝手な行動をとると、ついには勘当されたり、会社を辞めさせられたり、学校を退学させられてしまう。つまり縄張りから追い出されてしまう。するととたんに生きることは困難になる。仲間の輪から追い出されたシマウマを想像してみるとよい。その日のうちにライオンやチーターの餌食になってしまう。外国はたとえばハンバーガーを頼んだ時のことを思い出してほしい。サイズはどうするか。レタスをはさむか、キューリがいいか。肉は何枚入れるか。香辛料は何をかけるか。飲物はどうするか。事細かに質問される。日本のように、何も言わなくても店員が事細かに気を使ってくれることはない。阿吽の呼吸ということはない。それでは物事は進まないのである。つまりすべてが自己責任の世界なのである。資産運用にしてもすべて自己責任。アドバイスを受けようと思えば、金を出してファイナンシャルプランナーに相談する。他人とトラブルを抱えると弁護士を雇って解決してもらう。精神的な悩みを抱えると精神科の医師、臨床心理士、カウンセラーに頼る。自分の安全は自分で守るのが原則だ。だから護衛のためにピストルも必要になる。これは自分という硬い城壁の外は、多くの敵に囲まれているようなものである。世間に守られていないのだから自主独立で生きていくしかない。この状況は自由である反面しんどい世界である。日本は自分と世間という城壁があった。それらが一体となって、外部の危険、リスクに対していたのである。世間が緩衝帯となって自分を守ってくれていたのだ。問題はその有様が、精神面にどのような影響を与えていたのかということである。日本人の場合は世間との軋轢が生じると、自己主張を繰り返して、世間と戦うということはあまりしない。自分の方を抑圧する。我慢する、耐えて世間に迎合していく。自分中心の生き方を抑えて、他人中心の生き方を選んでしまうのである。しかし、これがストレスとなり、葛藤を生んで息苦しさを招いていたのである。自分の生の欲望の発揮を抑えてしまうと、いつも不安が付きまとい、自己嫌悪、自己否定から抜け出すことができなくなってしまう。森田理論を学習してわかったことは、人間は死ぬるまで生の欲望の発揮を続けていかなくてはならない。それが人間本来の生き方である。それが基本である。思いやりの気持ちを持つということはその次に大切なことなのだ。この順序を間違えると大変なことになる。今やマンションに住んでいても隣の人との交流はほとんどない。つまり自分と世間の一体化は薄らぎつつある。だからこそ、生の欲望の発揮に邁進しないと精神的に不安定になってしまう時代なのだと思う。

2016.02.08

コメント(0)

-

富士山

2月6日の富士山の姿です。とても雄大に見えました。

2016.02.07

コメント(0)

-

☆お客様相談室の仕事

多くの会社にはお客様相談室というのがあります。商品の問い合わせだけではありません。業務の中心は苦情処理です。電話をしてくるお客様は、商品の不具合を指摘して大変立腹されています。また自分の発言に刺激されて益々怒りの感情が高まってきます。これに対してどう対応しているのか。「お客様、そうはおっしゃいますが使用説明書はご覧になりましたか」「弊社の商品でそのようなクレームは聞いたことがありません」最初からこんな対応ではけんかになり仕事にはなりません。お客様の苦情を逆手にとって、「でも」「しかし」と自分の考えを展開するのはダメです。火に油を注ぐようなことになります。「おっしゃることは分からないでもないのですが・・・」も同じような結果を招きます。基本的な正しい対応はなにか。どのように対応するように教育されているのか。まず激昂して、感情が爆発しているという事実を認めることです。その原因が弊社の商品の不具合によるのか。あるいはお客様の思い違いか。取り扱い方の無知や間違いによるのかはどうでもよいことなのです。まず何らかの原因でお客様が立腹されている。そのはけ口を求めて電話して発散しなければならないほどイライラしているという事実を認める。そしてその感情を受け入れてあげる。このことに注力することが重要なのです。言葉としては、「ご迷惑をおかけして、申し訳ございません」「まことにすみません」「お客様のお気持ちはよく分かります」「イライラされるのは無理もありません」「確かにその通りです」自分の本心でなくてもいいのです。ここで大切なことは相手を批判したり、責めたりしてはいけないということです。これは森田理論でいうと、相手の怒りの感情をあるがままに認めて、その感情に寄り添うということです。この反対は「かくあるべし」を相手に押し付けるということです。実際には、叱責、立腹、強制、強要、脅迫、拒否、無視、抑圧、否定するようになります。すると人間関係は平行線のままで交差することはありません。場合によっては修復不可能に追い込まれます。お客様に思いのすべてを吐き出させるのです。すべての思いを承認してあげるのです。すると感情的になっていた人も多少落ち着いてきます。理性的になってくるのです。すると「あなたに言ってもしようがないんだけどね」などと言い出すことがあります。その時点で初めて、原因追求の話を持ち出して、原因を特定して、対応策を探るという流れになります。その順序が反対になってはいけません。

2016.02.06

コメント(0)

-

ほめることの弊害

岸見一郎氏は子どもをほめるということも警鐘を鳴らされています。母親が子どもに買い物を頼んで、子どもがそれをちゃんとできたら、「偉かったわね」とほめるでしょう。でも妻が夫に買い物を頼み、夫がそれをこなしたときに、妻は夫に「偉かったわね」とは決して言わないでしょう。これはどういうことでしょう。ほめるというのは、能力のある人が能力のない人に対して、上から下す評価の言葉なのです。「偉かったわね」とほめることが習慣になっている人は、その人が、他者との対人関係の構えが上下関係になっているということなのです。子どもでも大人でも、対人関係の下に置かれることを好む人はいません。ほめられたらうれしいという人がいれば、その人は、自分には能力がないことを他者に認定されたいということであると知らなくてはなりません。このことが分かるとほめられることでは、自分に存在価値があるとは思えなくなってきます。子どもが買い物を手伝ってくれた場合は、大人に接する時と同じように「助かった、ありがとう」と感謝の気持ちを述べるとよいのです。「ありがとう」「助かった」という言葉を聞いた子どもは、「自分は親の役に立つことができたのだ」と認識します。人の役に立つことができるという体験は、自分には存在価値があるのだという認識を持つことにもつながります。つまり自己肯定感を育てることにつながるわけです。自己否定から自己受容の世界に入っていくことができるようになるのです。するとありのままの自分を他人の前にさらけ出すことができるようになります。対人関係は悩みの原因にもなりますが、生きる喜びや幸せは人間関係の中で得ることができることも事実です。人間は一人では幸せになれないのです。「ありがとう」「助かった」というのはアドラーに言わせればヨコの人間関係です。ヨコの人間関係というのは他者を仲間として見るということです。それに対して「偉かったわね」とほめることは、タテの人間関係にあたります。森田理論でいえば「かくあるべし」的生活態度にあたります。「かくあるべし」という理想から現実や事実を見て、拒否、無視、批判、否定するのはまずいやり方です。「かくあるべし」という態度を止めて、現実、現状、事実に寄り添って生きていく態度が大切なのだと思います。ここで岸見さんの言いたいことは、森田理論でいう「事実唯真」を生活の中に取り入れて実践していくということだと思います。(人生の意味の心理学アドラー 岸見一郎 NHK出版 引用及び参照)

2016.02.06

コメント(0)

-

☆子供を叱るということ

岸見一郎氏は子どもを「叱る」ことについて次のように言われています。私の息子が2歳だったある日、息子はミルクの入ったマグカップを持って、おぼつかない足取りで部屋の中を歩きはじめました。案の定、途中でつまずいてミルクをこぼしてしまった息子に私はこう声をかけてみました。「どうすればいいと思う」息子はしばらく考えて、「ぞうきんで拭く」と答えました。そして息子は自分で床をふきました。拭き終えた息子に対して、私は「ありがとう」と声をかけました。さらに私は息子に、「これからミルクをこぼさないためには、どうしたらいいと思う」とたずねました。息子は再び少し考えて、「これからはすわって飲む」と答えました。人は誰でも失敗をするものですし、失敗したときにこそ多くのことを学ぶことができます。しかし失敗は一度は許されても、何度も同じ失敗を繰り返すことがあってはいけません。私は息子と次の機会にどうしたら失敗をしないですむかを話あったのです。失敗やミスの場合、まず、可能な限りの現状回復をします。次に、もしも失敗やミスによって感情的に傷ついた人がいれば謝罪することが必要です。さらに、今後同じ失敗やミスをしないための話し合いをすればいいのです。普通は「こぼしていいけません」ときつく叱ります。カーペットが汚れたりすることを心配しているのです。こんな場合、叱る必要などまったくありません。小さい子どもの場合、自分のしたことの意味を知らないということがあります。その場合はその結果どういう事態になるかを説明しなければなりません。叱られて育つと、人の顔色ばかり窺うスケールの小さな人間になってしまいます。人間というのは本来、ごつごつした尖った部分をそれぞれが持っています。この尖った部分が個性です。それを短所や欠点と見なし、矯正しようとすると、また、時には何も起こらないうちから叱って子どもの失敗を未然に防ぐようなことばかりしていると、尖った部分を取り除かれることで、たしかにいい子にはなるかもしれませんが、自分で創意工夫をして何かをやろうという子どもには育たなくなります。(人生の意味の心理学アドラー 岸見一郎 NHK出版 91ページ引用)普通しつけと称して子供を叱りつけることが多い。怒りという感情を利用して子どもをしつけようとしているのである。それが子どもの将来によい影響をもたらすはずだと思っているのです。でもこれは対症療法的なしつけだと思う。対症療法的なしつけは、即効性はあるが、その場限りということが多い。親が見ていなければ元の木阿弥になる。ではしつけはどのように行われるべきなのだろうか。森田先生は子どもの正一郎君に交通ルールを教えるときこんなふうに言っている。道路では決して走ってはいけない。常に歩くこと。特に道路を横切って電車に乗る時は、ゆっくりと歩いて電停に行くこと。急いで走って乗ろうとするときに事故に巻き込まれる。その結果、正一郎君は決して道路では走りまわらなくなったそうである。森田先生のしつけは極めて具体的である。こうするとこうなるという経験に基づいた事実を話している。これは叱っているというよりも、こうするとどういう結果になるのかという事実を説明して教え込んでいるのだと思う。あとどう行動するかは子供に任せている。しつけの基本は世の中の事実を教え込んでいくということかもしれない。その視点に立てば子どもを叱りしけることは少なくなっていくと思う。

2016.02.05

コメント(0)

-

☆アドラーの「目的論」について

アドラーは、「人間は目的を達成したいという意志を持って生活している」という。子どもの頃の親のしつけや教育がよくなかったから、自分がうつになり、神経症になったと考える人はたくさんいます。今現在の自分の苦悩は過去の親の育て方に原因があるという考えなのです。アドラーは過去の出来事が、今の生きづらさの原因であるとすれば、タイムマシーンで過去に遡り、過去を塗り替えなければ問題は解決できないことになると言います。だから過去の原因で、現在の悲惨な状況が訪れているという考え方に異議を唱えているのです。アドラーの考えは、現在も将来も親に甘い汁を吸わせたくないという目的があるのだと言います。例えば親が自分の蓄財した財産をあてにしている。親が何もしないで、自分に依存して、楽をして、裕福な生活をしようとしている。そのために安定した生活を確保している自分を利用としている。そんな勝手な真似をさせないという目的達成の為に、親を拒否しているのだというのです。意識的にそんなことはないと思いますが、無意識的にはそのような強固な目的を持っているのだという考えです。また、子どもが、朝おなかが痛くて学校に行けないと言うことがあります。実際に本当におなかが痛くなるのです。お母さんは学校に電話をして休ませるようにします。すると途端におなかの痛みが消えることがあるそうです。これは子どもの方に、学校でいじめられたり、勉強が面白くないから学校に行きたくないという目的があるのです。目的達成の為に、腹が痛いのを手段として使っているのだというのです。他人に腹を立てるのは、相手が自分の思い通りに行動してくれないからです。相手を自分の思い通りにコントロールしたいという目的達成が叶えられそうもない。どうしたら相手が自分の思い通りに行動してくれるか。そのためには今自分は猛烈に怒っているという態度を見せつけることである。相手に暴言を吐いたり、脅迫したり、暴行をすれば相手を自分の思う通りに動かすことができるのではないか。怒りを自分の目的達成のための手段として使っているのです。怒り狂っている相手の態度に惑わされてはいけません。相手はただ単に、自分の「かくあるべし」を相手に押し付けて、相手を意のままに操ろうとしているということを理解すればよいのです。そういう人はあらゆる場面で、相手をコントロールしようとしていますので、常に人間関係のトラブルを起こしていると思われます。いつも腹を立てている人は、自分の理想と現実との間にギャップを抱えて苦しみのたうちまわっている人なのです。神経質者の場合はどうか。本来与えられた仕事に対して力の限り取り組んでいくことが重要です。でも仕事はしんどい。仕事をするより仕事をさぼる方が楽です。もし高額宝くじに当たればすぐに仕事を辞めて、悠々自適に遊んで暮らしたい。そういう目的があるとすれば、仕事が出来ない言い訳を集めるようになるのです。上司にリーダーシップがないからやる気が出ない。対人関係が悪いので仕事に身が入らない。取引先がわがままなことばかり言うから仕事が前に進まない。失敗したらどうかということが気になって仕事が手につかない。対人恐怖の営業マンは、得意先が自分の提案を拒否して、冷徹に断る。すると自尊心がズタズタにされるから営業ができない。つまり仕事をしたくないというネガティブな理由を集めて、目的達成の為にそれらを手段として利用しているのです。アドラーはこれらの目的は、利己的、否定的、刹那的、非生産的、非創造的、じり貧、破滅的、退廃的な目的だといいます。人に害を与え、将来が豊かになることがありません。本来の目的は、共存共栄、人の役に立つ、将来が豊かになる、建設的、生産的、創造的なものである必要があるといいます。特に人間関係のコツはタテの人間関係ではなく、ヨコの人間関係の構築が重要であると言っています。森田でいえば、人間関係に「かくあるべし」を持ち込まないということです。(人生の意味の心理学アドラー 岸見一郎 NHK出版参照)

2016.02.04

コメント(0)

-

大平光代さんの人生

大平光代さんは壮絶な人生を経験されている。中学校でいじめに遭って絶望する。死のうと思って割腹自殺をこころみる。未遂に終わっても、さらにいじめがエスカレートする。そんな娘を母親は「世間体が悪い」といって突き放した。その後不良グループに加わった。その後16歳で極道の妻になり、背中いっぱいに刺青を入れた。そして新地のホステスとなって毎日酒をあびるほど飲んでいたという。その時代に大平さんという父親の知り合いと巡り合い、のちに養女になった。大平さんが心の支えとなって立ち直っていった。その後宅建、司法書士、司法試験にたて続けに合格する。そして少年犯罪を専門とする弁護士になる。その後大阪市役所の助役に選ばれる。職員の裏金、既得権益に鋭く切り込んでいったという。助役を辞した後は、弁護士仲間と結婚して、40歳で出産された。ところがその一人娘はダウン症の子どもだった。子育ての為に、大阪から1時間30分の田舎に転居して今は子育て奮闘中である。宅建に3カ月、司法書士に2回、司法試験は一発で合格されている。相当能力も高いし、努力家でもあるのだろう。でも私はここでいいたいのは、決して恵まれた運命ではなかった人生のことである。いじめの渦中にいた頃は自殺未遂もされたほど過酷な運命であった。その後の自暴自棄の生活は普通の人にとってはとても堪えがたいものであった。でも自分の運命を呪い、破滅的な方向には向かわなかった。歯止めが効いたのである。そこには大平さんという養父が親身になってめんどうを見てくださったおかげで、心が融解していったようである。現実の自分を認めて、前を向いて生きていくことの大切さを教えてくれた。だから人の力は大きい。神経症で苦しい人も一人で悩まずに集談会に参加してほしい。集談会には数は少ないが親身に話を聞いてくれる人がいる。そういう人を見つけることだ。そしてその人のそばにくっついて森田理論学習を続けることだ。集談会には神経症を克服した後も学習を継続されている方が多い。それは自分と同じような苦しみを味わってほしくないという切なる願いがあるからである。自分の苦しんだ体験と立ち直ってきた体験が役に立つという確かな自信があるからだと思う。さらに森田理論は掘り進めば進むほど自分の人生が豊かになっていくのだ。この2つの視点を支えにして学習を続けているのである。(今を生きる 大平光代 中公新書参照)

2016.02.03

コメント(0)

-

自立した子供を育てる

人間に生れてどう生きていったらよいのかについて考えてみました。自分の気持ちや意思を尊重して、自分の一人の力で生きていくこと。これは自立とかアイデンティティの確立とか言われます。まずこれがとても大切だと思います。でもどんなに頑張っても自分ひとりで生きていくことはできません。親の助けがないと生きていけません。また大人になると周囲の人と協力しながら生きていくしか生きるすべはありません。それでは最初に自立できる子どもに育てるにはどうしたらよいのでしょうか。親がどのように子どもを育てていけばよいのでしょうか。一つは、子どもといえども一人の別の人格であるということを認めて、自立支援を目的にして育てていくことだと思います。そのためにはいくらイライラしてもすぐに口に出したり、叩いたりしないこと。叱責、脅迫、押し付け、指示、命令をしないこと。「かくあるべし」を子どもに押し付けないこと。親が「勉強しなさい」と勉強だけを強制していると、勉強で躓いた時容易に挫折してしまいます。少年犯罪を犯す子どもの中に、親の言うことをよく聞いて生活していた手のかからない子どもがいるそうです。これは小さいうちは、親の言うなりになっていても、心の中には不平不満がどんどん蓄積されていっているのだと思います。例えば、風呂に入ってもらいたいとき。問答無用で嫌がる子どもを風呂に連れていくのではなく、そんなに急ぐ必要もないのであれば、私メッセージで自分の気持ちを伝えて、後は子どもの主体性を尊重して待つという気持ちが大切なのではないでしょうか。その上でシャロン伴野さんは、子育てに、「どっちいいですか?」の活用を提案されています。これは、子供に二つの選択肢を示し、そのうちのどちらかを選ばせるというものです。例えば、大切なお客さんが来ているのに、子供がぐずって泣き出したとします。シャロン伴野さんは子どもにこう言います。「お母さんは今、お客様と大事なお話をしているの。もし、泣きたいのなら、玄関のところにいって泣きなさい。もし、お母さんたちと一緒にいたいのだったら、泣き止みなさい。どっちがいいですか?」子どもに選択権を与えているのです。これは大人になっても是非応用してみたいものです。2014年10月11日、12日に投稿していますので参照してみてください。子どもの意思を尊重するといっても、全く子どもから離れてしまうのではなく、いつも子どもに寄り添って見ていることが必要です。つまり自由放任、無視してはいけない。親に見捨てられると思いきって新しいことに挑戦することができなくなってしまいます。もう一つ大事なことは、親がなんでもかんでも先回りをして本来子どもが自分でやるべきことをとってしまわないということです。つまり過保護に育ててはいけないということです。もたもたして遅い、たとえ間違ったことをしている場合でも一応やらせてみる方がよいようです。ケガをしそうなときでも、言葉で注意をして、それでも止めないときは見ているゆとりが欲しいものです。小さなケガを経験すると次に活きてきます。小さな擦り傷や痛みを経験することはとても貴重なことです。そんな子どもは、大人になって、自分で考えたり、判断することができるようになります。親がなんでもかんでも子どもになり代わってやっていると、子どもは自分の気持ちや欲望が分からなくなってしまいます。そしてそれらを出せなくなってしまいます。さらに自分の意思で決断したり、何かを選びとるということができない人間になってしまいます。対人関係の教育ですが、まず他の子どもと一緒になって泥んこになって遊ばせることです。そして小さなけんかを数多く経験させることです。砂を相手に投げつけたりすることは、注意しなければなりません。「目に入ったら目が見えなくなるのよ」と言葉で説明しなくてはなりません。でもおもちゃを奪い合ったり、ひっかかれたりすることは大目に見なければなりません。泣かされたり、泣かせたりする経験もとても大事なものです。人間関係のコツを雑多な経験の中から体得しているからです。お母さんによっては自分の子どもがよその子どもにいじめられたといって相手の家に抗議に行くこともあるそうです。お母さん同士は子どものけんかについては、よく話し合って共通認識を持っていることが大切だと思います。大人になると他人は自分の思い通りには動いてくれません。そのときに小さい頃に会得した対人関係の折り合いの付け方は役に立ってくるのです。まず自分の気持ちや希望をはっきりさせる。次に相手の気持ちや希望を理解する努力をする。その上でどう歩み寄っていのかを考えていく。譲る時は譲り、主張するときは主張する。その阿吽の呼吸は子ども時代に培われるのです。(今日を生きる 大平光代 中公新書参照)

2016.02.02

コメント(0)

-

☆我慢できる子に育てる

我慢できる子どもに育てることは大事なことである。それは大人になっても我慢ができずに、欲望の暴走が止まらないからである。社会に迷惑をかけ、自分の将来がめちゃくちゃになるからです。我慢できない子は、窃盗、薬物、性犯罪、暴力等で補導され、「もう決してやりません」といっても、何度でも非行を繰り返すという。歯止めが効かないから自分でもどうしようもないのです。その子のせいではありません。親の育て方の問題です。我慢のできない大人になった時点ではほぼ修正は不可能です。出来ることは、欲望の暴走が起きそうな場所、他人とは一線をおくしかないのです。でもそれはとても不自由なことです。出来ればなんとか幼児、子ども時代にきちんと我慢できる子に育てることが大切です。泣けばすぐにミルクを与える。抱っこをする。呼ばれればすぐに飛んでいく。何でも子どもの言うとおりにしている。子どもが駄々をこねればすぐに応えてあげる。あれが欲しいといえば、欲しい理由を考えることもなくすぐに買い与える。かわいい子どもだからといって、甘やかせて過保護に育てたつけは、遅かれ早かれ必ずやってきます。どうすれば我慢できる子どもに育てられるのか。大平光代さんの本から紹介してみよう。おなかがすいて泣いた時、あわててミルクは作りません。「ミルクを作ってくるからちょっと待っててね」と声をかけて、台所に引っ込みます。激しく泣き続けてもそのままにしておき、ころあいを見はからって「お待たせ」とミルクを持っていくのです。そしてその待たせる時間を少しずつ長くしていきました。抱っこをせがまれた時も同じ。「お母さんは今、お片づけをしているからちょっと待っててね」と声をかけてから、台所に入ってしまいます。泣けどわめけどそのままにして、10分ほどたってから出て行って「はるちゃん、お待たせ」と両手を差し出します。でも敵もさるもの、すねて寄ってこない。「じゃあ、いいのね」私が台所に戻りかけると、ギャーギャー大泣き。そこで手を差し伸べると、飛びついてきました。こうしたことを繰返していくうちに「待っててね」と声をかけると、ちゃんと待っていられるようになりました。長時間ワーワーギャーギャー泣き叫ぶのを聞いていると、抱いてやるほうがどんなに楽かと、何度思ったかしれません。でも負けてしまうと、「泣いたり、ごねたりすれば、なんでもいうことを聞いてもらえる」と親をなめるようになってしまいます。スーパーへ買い物に行った時もそうです。買い物中に「ジュースが欲しい」と泣き叫ぶことがあります。その場で買い与えれば泣きやむわけですが、私は「お買い物がすんでからね」と言い聞かせるだけで、泣かせぱなしにしていました。とにかく、「あなたのいいなりにはなりません」ということを教えないといけないのですから。すると子どもはしだいに、泣いても言うことを聞いてもらえないということを自覚するようになりました。ミルクを飲まないときは、「次はお昼まで飲めないよ、それでいいの」と言い聞かせ、間で「おなかがすいた」といっても飲ませません。はじめは目に涙をいっぱいためて抗議をしていましたが、泣いても無駄だと分かってから、口元に少し力を入れてモグモグ。ミルクを吸うまねなんです。そうやって、けなげに耐えている様子を見ていると、子供心にも我慢することを理解してくれたようで、嬉しくなります。私はダメという場合は、ちゃんとその理由を言葉で説明するようにしています。そして約束したことはどんな小さなことでもきちんと守ります。「ミルクを作ってくるから少し待っててね」と事前に説明し、その通りにすることで、最初泣き叫んでいた子どもも「お母さんはミルクを持って必ず私のところに来てくれる」ことを学習します。我慢することと同時に、人を信頼する基礎が培われるわけです。自分の思い通りにならないことがあるということを自覚できることは大変重要なことです。我慢することができるようになった子どもは、一つの能力を獲得したのだと思います。この能力を持って大人になった子どもは柔軟性があります。人との調和、調整能力としていきてきます。こういう人がリーダーとして活躍できるのだと思います。そして現実、現状、事実を受け入れることにつながります。それは神経症とは無縁の世界に身をおくことにつながります。(今日を生きる 大平光代 中公文庫より引用)

2016.02.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- 本日限りのクーポン!半額からさらにオ…

- (2025-11-25 14:05:35)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- 心の病

- 深淵なる聖堂 (Remastered)

- (2025-10-18 14:20:02)

-