全5467件 (5467件中 1-50件目)

-

感情と行動を分離する能力を獲得する

大原健士郎先生のお話です。動物は仮面をつけて仲間と接することはありません。人間は仮面をつけて人前に出ることが必須となります。すっぴんのまま平気で顔をさらす人は滅多にいません。女性は人前に出る時はそれなりに化粧をします。男性は無精ひげをそり、髪形を整えて、その場に合った服装で出かけます。また赤の他人と会話する時は、家族や友達とは一線を画し、言葉使いや振る舞いについて細心の注意を払います。大人の対人関係は、人格と人格との付き合いです。人格を英語で表すと、パーソナリティとなるが、このパーソナリティの語源は、ラテン語の「仮面」(ペルソナ)である。ギリシャ劇で俳優たちは仮面をつけて演技したといわれている。日本の能なども仮面をつけて演技している。心の中は大荒れでも、表面上は穏やかに取り繕っているのである。素の自分をそのまま人前に晒すことは、分別のつかない幼児並のふるまいです。顔色の悪い女性は頬紅や口紅をつける。葬儀に参列する人は喪服を着用する。あれもこれも仮面の一つである。「仮面を拒否する」生き方は、人間関係を険悪にし窮屈にするだけだ。自分の心をむき出しにするのではなく、隠してくれる「仮面を認める」ことで、人間関係はスムーズに運ぶのである。(「不安な心」と上手に付き合う本 大原健士郎 PHP 参照)とても参考になる話です。我々は人生という晴れの舞台で、仮面をつけて演技をしていると考えるのは如何でしょうか。大根役者と言われるよりも、拍手喝さいで味のある役者と評価されたいものです。そのためには、すっぴんで観客の前に姿をさらすことはできない。きちんと化粧をして、それなりの衣装を着けて、役になりきることが大事になります。森田理論に「感情と行動は別もの」として取り扱うというのがあります。人間関係に問題を抱えている人は、感情の赴くまま、不快の感情や気分に振り回された行動が顕著です。森田理論は「感情と行動を分離する能力の獲得」を目指しています。その方法はふんだんに用意されています。このブログでも再三取り上げています。みんなで切磋琢磨して、幼児から大人の人間へと脱皮していきましょう。

2025.11.24

コメント(0)

-

悔しいという感情は味わうもので発散するものではない

王貞治氏は、「悔しいという感情は味わうもので発散するものではない」と言われている。よくありがちなのは、チャンスで三振したとき、バットを叩きつけたり、ダックアウトに戻ってイスなどを蹴飛ばすような選手がいる。悔しい気持ちを自分では処理しきれないで、周りの人や物に吐き出して精神的に楽になろうとしているのである。こういう人は大成することはない。三振した原因を分析して次に活かすことをしないからである。王貞治氏は、チャンスで三振しても、まったく気にしない人も問題であるという。クールで冷静な人であるが、ある意味鈍感な人ともいえる。普通の選手はチャンスで打てないときは心中穏やかではない。悔しいという感情が湧き出てこないということは、怒り、不甲斐なさ、悲しみ、喜び、楽しさなどの感情に対しても鈍感ということになる。感情が活発に動き出さない人は、気づきがない、発見がない、問題や課題の発見能力に問題があると言わざるを得ない。王貞治氏は、自分に対して「あえて悔しがる」「敢えて怒る」ということが必要になるという。つまり悔しいという感情を自ら作り出し、それをじっくりと味わうことである。ただしそれを短絡的に外に向かって発散してはいけない。他人から軽蔑されるだけで何の効果ももたらさない。悔しさを次の対戦で絶対にリベンジを果足したいと考える人は、打てなかった原因を整理して研究する。さらに相手の配給を研究する。次は狙い球を絞って打席に入ることができる。悔しさを次に生かすことができる人は、プロ野球の世界で飯を食っていけるのである。「感情は味わうものであって、発散するものではない」というのは、感情の取り扱い方に問題を抱えている人にとっては耳の痛い言葉である。

2025.11.23

コメント(0)

-

仕事は忙しい人に頼め

集談会の世話活動を頼む場合、普段から忙しくしている人と暇を持て余している人がいる場合、どちらの人に頼んだ方がよいと思われますか。暇を持て余している人の方が頼みやすいと考えてしまいますがそれは考えものです。身体面、精神面の両方が弛緩状態に陥っているために、エネルギーか枯渇気味な人なのです。たとえ引き受けてくれたとしても、見るべき成果は期待できないと考えた方が無難です。イヤイヤ仕方なく引き受けているので、きちんとその役割を果たして、他の人から感謝されることは期待できません。世話役を引き受けることで、弛緩した身体・精神状態を、いきなり緊張状態に切り替えていくことは至難の業なのです。どちらかというと身体の廃用性萎縮現象が進行し、認知症などで会話能力が衰えてくるのです。そういう人に世話活動を頼むというのは本人も依頼する人も疲弊してきます。世話活動は神経症のアリ地獄から地上に這い出し、ある程度生活の好循環が戻ってきた人に頼む方が効果が期待できます。普段から仕事や日常生活で忙しい人は、生活の発見会の仕事を依頼しても、あまりにも忙しい人なので依頼してもどうせ断られてしまうだろうと思いがちです。確かにキャパオーバー気味の人は難しいでしょう。でもよく考えてみると、集談会や発見会活動で大きな成果をあげて貢献している人は、それぞれみんな忙しく生活している人達ばかりです。介護や子育て中の人も難しいかも知れません。そもそもそういう人は毎月集談会に参加することが困難です。でも例えば定年退職した人はどうでしょうか。その後仕事を始めても、フルタイムでなく負荷を落とした仕事をしている人もいます。また病気療養中の人や家事専業の人はどうでしょうか。そういう人たちの中で、身体面や精神面で緊張感を持続して取り組んでいる人は、いったん引き受けるとみんなから頼りにされるようになります。それはいったん引き受けたからには、なんとかみんなの役に立ちたい。気づきやアイデアを活かして、問題点の解決や改善点、改良点が次々に見つかり行動に弾みがついてくるからです。緊張感を持った生活のことを森田では「無所住心」と言います。気づきや発見をすぐにメモして、自分の目標や課題として取り組む人は、神経質症状でのたうち回っている人ではありません。神経症を克服して、神経質性格のプラス面を仕事や生活の中で開花させている人です。そういう人はますます人間として魅力にあふれた人になることができます。今年の秋冬野菜の収穫が始まりました。鍋料理や大根サラダが楽しみです。

2025.11.22

コメント(0)

-

生活リズムや体内リズムを大事にする

森田理論に、変化を予測して、すばやく身体や精神をその変化に対応させるというのがあります。森田先生は絶えずその気合で生活されていました。例えば自動車に乗ったとき、くつろいでユッタリとするのではなく、事故が起きた時のことを想定して身構えていたというエピーソードが残っています。そういう気持ちで生活していると、絶えず他人の動向や目の前の出来事に注意や意識が向くようになります。過度の自己内省がなくなり、物事本位への対応力が鍛えられます。精神状態は弛緩状態から緊張状態に切り替わり、自己肯定感が持てるようになります。変化に対応するために、「生活リズム」「体内リズム」を意識して、その流れに乗るように心がけたいものです。「生活リズム」作るためには、起床、身支度、食事、子育て、排泄、入浴、労働、運動、学習、交流、就寝などを毎日きちんとこなすことを言います。そのためには、毎日決まった時間に決まったことをこなすようにすると、「さて、この次に何をしようか」などと考えることはなくなります。つまり規則正しい生活習慣を作ることは、「生活リズム」を作り上げる上での大事なポイントとなります。その際、感動や感謝、問題点や課題の気づきや発見、改善点や改良点などを見つける気持ちで取り組むと生活そのものが活性化してきます。このことを一言で言うと「凡事徹底」です。「体内リズム」ですが、心臓の拍動、呼吸や消化器の活動、筋肉の運動などすべてリズム運動をしています。我々の精神機能も、知らず知らずの間に、緊張と弛緩都が交代してリズム運動になっています。無意志のうちに、強弱運動、規則正しいテンポ運動が繰り返されています。交感神経と副交感神経が体内のリズムを円滑にするために調整しています。体温は37度付近に保たれています。実際には早朝に低く、夕方に高いという「体内リズム」があります。細胞が活動する昼間は体温を高め、細胞が休む夜間は血流が少なくなり体温も低くなっています。「体内リズム」を乱すような生活習慣は病気を誘発します。例えば、夜間に食事をとると、血糖値が上がります。それを緩和するためにすい臓からインスリンが緊急出動します。インスリンは昼間に出やすくなっていて、夜間には休むのが普通ですが、夜間に無理やり働かせていると、そのうち機能障害を起こします。すい臓は沈黙の臓器と言われていて、痛みとして警告を発してくれませんので、病気に気づいたときは手遅れとなる場合が多いのです。脳の松果体から、夜になるとメラトニンという眠りを促すホルモンが出ています。これは昼間はセロトニンとして心の安定を保つ精神伝達物質が役割を変えているものです。昼間に寝て、夜間ゲームや仕事などをする習慣を続けている人は、その切り替えがうまくいきません。それが体調の悪化につながることは容易に想像できます。「体内リズム」の仕組みを学習して、生活習慣、食習慣の改善を図ることが心身の健康維持には不可欠になると思われます。

2025.11.21

コメント(0)

-

「とらわれ」にどう対処するか

2025年9月号の発見誌に次のような記事がありました。森田先生の原著を読んでいるとき、掲載される箇所によって森田先生の言っていることが違う感じがして読む気がしない。具体的には次のようなケースです。とらわれたときはとらわれになりきればよいのです。悲しみは悲しいまま、苦しみは苦しみのままであるよりはほかに仕方がないように、とらわれはとらわれるより仕方がありません。(自覚と悟りへの道 白揚社 74ページ)別のところでは次のように話しされている。とらわれがなくなれば、神経症は全治する。とらわれから離れれば非常に便利で、生活が自由自在になります。(森田全集 第5巻 240ページ)これは不安などに「とらわれる」と神経症になるので、普段から「とらわれない」ように心がけて生活することが大事になりますというふうにとらえられます。森田先生の話は他にも矛盾しているのではないかと思われる箇所があります。しかしよく考えてみるとどちらも真理を突いておられます。「とらわれ」については次のように理解すると問題は発生しません。まず「とらわれ」ないようにするということですが、「とらわれない」というわけにはいきません。ただし、いつまでも不安や恐怖に注意や意識を向けていると目の前の肝心なことがおろそかになります。日常茶飯事に手を付けないと生活の悪循環が始まります。気になるものを一つ一つ解決した後で、次の不安案件に進むということは実用的ではありません。すぐに解決できる不安案件は、すぐに処理することがよいことは誰でもわかります。しかし実際には時間のかかるもの、自分一人ではどうすることもできないものもたくさんあります。それらはやむなく抱えたままで、とりあえず当面の「なすべき」課題に取り組むことが賢明です。森田先生が説明されているのは、不安を抱えたままの状態で、物事本位に行動しなさいと言われているのだと思います。つぎに「とらわれになりきる」ということですが、不安や恐怖を感じる場面は生活の中で次々と生まれてきます。苦痛を感じる場面から逃れたいと思うのは当然ですが、まず不安や恐怖にきちんと向き合うことが大事になります。「幽霊の正体見たり枯尾花」という句がありますが、夜道で慌てふためくと転倒して大怪我をしかねません。まずは事実にきちんと向き合うことが肝心です。事実を事実として認めて受け入れることが大事になります。その事実が良いとか悪いとか、正しいとか間違といった価値判断は不要です。事実を確認して、何ごともなければ注意や意識は、次の不安案件に速やかに移していくことが大事になります。これは車の運転をする人は誰でも無意識にやっていることです。交差点で右折する時は、信号、対向車、横断する人や自転車などの動向を慎重に確認しています。つまり注意や意識はどんどん移り変わっているのです。「とらわれになりきる」というのは、不安や恐怖と一つになって、不安の時は不安のままでやり過ごすということです。不安と格闘するとその不安はいつまでも頭の中に居すわり、昼夜強迫観念となって我が身を苦しめることになります。

2025.11.20

コメント(0)

-

後悔や罪悪感で苦しんでいる人へ

過去の不祥事や失敗を思い出しては後悔や罪悪感で苦しんでいる人がいます。そういう人は悲惨で辛い人生で一生苦しんでいくしかないのか。ものは考えようです。そうではない人生を送ることはできます。そのためには、次のように考え方を改める必要があります。過去の実績が未来を決めるのではない。未来の実績が過去に対する評価を変えていく。つまり将来の運命を切り開いていくことで、過去の不祥事や失敗は問題視されなくなる。しかし、現状に流されて、後悔、反省、自己批判、自己否定ばかりしていると、一生涯悪夢でうなされることになります。私たちは神経症で苦しみました。不安にとらわれやすく、不安を何とかしようと思っているうちに、人間関係、仕事、日常生活に支障が出てきました。毎日雨が降る中で生きているようなものでした。時には土砂降りの線状降水帯の中で生きてきました。もがけばもがくほど、アリ地獄の底に落ちていくような状態でした。アリ地獄の中で苦しんでいるときに、一本の糸が目の前に差し出されました。必死になってその糸にしがみついていると、いつの間にか地上に引き上げてくださいました。それが森田理論でした。森田を学習している仲間でした。あれから40年。森田ともに人生の半分をともにしてきました。その結果、神経質性格の活かし方、不安との付き合い方、生の欲望の発揮、事実を大切にする生き方、感情と行動の分離の仕方、気分と行動の分離の仕方、凡事徹底、良好な人間関係の作り方、子育てのヒント、変化に対応した生き方、バランスや調和を大事にする生き方、すべてのものに居場所や活躍の場を与える生き方などを学ぶことができました。神経症で苦しんだことは神様から宿題を出されたようなものでした。四苦八苦しながらなんとか回答を出そうとしてきました。その目的はある程度達成されたのではないかと思っています。今度は今現在神経症で苦しんでいる人達に何らかの形でお返しをするという役割が与えられました。これが残された人生の中で取り組むべき課題となりました。これにある程度の目途を立ててみたいと思うようになりました。このように考えると、社会体験不足や後悔や罪悪感を感じる出来事は全て宝の山だったのではないかと考えるようになりました。そういうことがなかったら森田に出会うこともなかったし、神経質者の生き方を考えることもなかったでしょう。人生の醍醐味は味わうことはできなかったでしょう。今は後悔、罪悪感ではなく、貴重な体験をさせていただいたことに、ただただ感謝あるのみです。

2025.11.19

コメント(0)

-

禍福はあざなえる縄の如し

「これでいいと」と心から思える生き方(野口嘉則著)にこんな逸話があります。ジャナカ王の家臣にアシュタバクラというものがいました。その男は、王様から「これについて、おまえはどう思う?」と聞かれると、いつも決まって、「起こることは、すべて最高でございます」と言いました。王様からは信頼されていましたが、他の家臣たちからは嫉妬されていました。ある日、王様が手にけがをしたとき、ワナにはめられました。家臣たちが、アシュタバクラに「王様がけがをされたことを、どう思う?」と聞いてきたのです。これに対していつものように「起きることは、すべて最高でございます」と答えました。すぐに家臣たちは王様に告げ口をしました。怒った王様は、アシュタバクラを牢屋に入れてしまいました。そして、王様が狩りに出かけたある日のこと、王様は「人食い部族」に捕まってしまったのです。その部族は儀式のときに人を生贄として火あぶりにします。王が火あぶりになる直前、彼らは王の手にケガがあることに気づきます。この部族には、傷ものは生贄にできないというしきたりがあったので、「もうお前に用はない」と王様は放免されました。無事に帰って来ることができた王は、アシュタバクラを牢獄から出してあやまりました。「わしが手をケガをしたのは、おまえの言う通り最高の出来事であった。どうすれば、この過ちを償えるだろうか?」これに対して、アシュタバクラは、「もしも、私を牢屋に入れてくださらなかったら、私はいつも狩りでは王様の側から離れないので、一緒に捕まっていたことでしょう。そして、ケガをしていない私は、生贄となっていたことでしょう。だから、私は牢屋に入れていただいて最高だったのです」アメリカの成功者たちのアンケートを見ても、そのことが分かります。彼らがあげた成功した理由のベスト3は、「病気」「倒産」「失恋」です。これらはいずれも不幸で辛い出来事です。しかし、彼らはこのつらい出来事を、「自分を深く見つめ直す機会」に変えて、生き方を改めたのです。すると、災いは転じて福となったのです。(犬のウンチを踏んでも感動できる人の考え方 ひすいこたろう 祥伝社 251ページ)人間誰でも立ち直ることが難しいような試練に直面します。がんに侵される。交通事故に遭う。財産を失う。戦争に巻き込まれる。配偶者や子どもを失う。子どもが不祥事を起こす。リストラに遭う。巨大地震に巻き込まれる。そんなとき自分の境遇や運命を呪い、自暴自棄になるのが普通です。現実や事実を否定している限り、どんどん落ち込んでいきます。そして一生を終えるときに、私の人生は何だったのか後悔し、もう二度と人間に生まれ変わりたくないと思うようになります。片や不幸な人生を受け入れて、どこに問題があったのかを反省して、逆転人生の出発点にした人は輝かしい人生の幕が切って落とされます。もし神様がおられるならば、どんなに不祥事や失敗の連続であっても過去は問われないでしょう。不遇や不幸を素直に受け入れて、課題や目的や目標を追い求めていく人を高く評価されるのではないでしょうか。

2025.11.18

コメント(0)

-

不幸の経験は自分を成長させる

結星蓉子さんのお話です。 一人娘の里紗さんはプロジェリアという病気で、8歳で亡くなられたそうです。プロジェリアという病気は400万人から800万人に一人がかかる病気です。1年で10歳ほど老化が進むそうです。原因はLMNA遺伝子のわずかな変化だそうです。現在治療法は確立されていません。その後、結星蓉子さんは右手が強ばり思うように動かなくなりました。ピアノの講師をしていたので仕事に支障が出てきました。その後心臓の脈が極端に低下してしまう病気に罹り、ペースメーカーなしでは生きられない体になりました。どうして神さまは私から大切なものをすべて奪ってしまうのかいくのかと憤慨しました。うつ病になり、一家心中を考えるようになりました。 今はなんとか乗り越えて、自分の体験を語るセミナーや講演を行っておられます。以前の私は、娘を難病で亡くした自分を心のどこかで不幸な人、可哀相な人だと感じていました。ですから何に取り組んでも苦しく、うまくいきませんでした。自分に貼ったレッテルが、そのとおりの現実を引き寄せていたのです。そうではなく、不幸と思うその経験があったら、得られたものは何かと考えてみることにしました。この視点に立てたとき、見える景色が一変しました。何年たっても、娘との日々を思い返すと涙が溢れます。それでもあの体験がなければ、自分の心と向き合うこともなく、今の私はなかったでしょう。すべては必然で、偶然ではないのだと思います。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 12月号 50ページ) 不幸というのは、地震とよく似ていて一つだけでは終わらないことが多いように思います。それに耐えきれず、自暴自棄になってしまうのは残念なことです。私は神経症で長い間苦しみました。やることなすことがすべて裏目に出ていたように思います。幸い37歳の時に森田に出会い、神経症を克服するとともに、神経質性格者としての今後の生き方を確立することができました。今後は、その経験を現在神経症で苦しんでいる方や生きづらさを感じている方に還元してゆきたいと考えています。

2025.11.17

コメント(0)

-

☆様々な視点から自分を見つめる

自分の感情や思考を客観的に見ることができるようになると人間関係はかなり改善できます。今日はその方法の一つとして、「エンプティ・チェア」というイメージワークをご紹介します。まずは、イスを2つ用意して、少し離して向かい合わせにして並べます。ひとつにはあなたが座り、目の前のもうひとつのイスには、イヤな人をひとり思い浮かべてその相手をイメージの中で座らせます。まずは、あなたが相手に対して、感じてることを全部ありのままに伝えてみてください。ここは本音で、悪口だってOKです。今度は相手のイスに座り、相手になったつもりで、相手の視線からあなたはどう見えているか感じてみます。そして相手の立場からあなたに伝えたいことをすべて伝えてください。次は、あなたは横から、2つのイスを眺めてみてください。客観的にあなたと相手のことを眺めると、どのように感じますでしょうか?最後は、もう一度、ご自分のイスに座ってみてください。さまざまな立場を経験したうえで、再度、自分の視点から見ると、相手の方への印象はどんなふうに変化しましたか?関係を改善するうえで、あなたから相手に何を伝えられそうですか?何ができそうですか?実際の相手に、それを伝えてみてください。もしくは、気づいたことを行動に移してみてください。立場とは、文字通り、立っている場。立つ場を変えると見方が変わるんです。(犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方 ひすいこたろう 祥伝社 73ページ)これは森田理論でいうと自分の感情や思考を客観化し自覚するということです。このブログでも、脱同一化、メタ認知、脱中心化などについて説明しています。同じことです。全て自分の感情や思考を別の立場から眺めてみるということです。具体的には、自分専用のアナウンサーを作り、現場に急行させて、感情や思考の事実を伝えるようにします。その際、自分の考えをくり返したり、解説者のように論評しないことです。是非善悪の価値判断をしないで、事実を事実のままに眺めることが大事になります。

2025.11.16

コメント(0)

-

世話活動が心の励みになる

ひすいこたろう氏のお話です。僕らは、つながりのなかで生きている存在です。だから、「人間」と書きます。人と人との間(つながり)で生きているのです。そのつながりを再認識させてくれるのが、「自分は必要とされている」という思いです。この感覚が、男性の場合は、誰かの役に立っているという実感を求めることにあらわれ、女性の場合は、大切にされたい、愛されたいという思いにあらわれます。どちらにしろ、人と人とのつながりのなかに小さな幸せがあるのです。孤独とは、そのつながりを感じられない状況です。そんなときは、「役割」を思い出せばいいんです。家族のなかの役割、会社のなかの役割、友達のなかの役割、妻(夫)としての役割、両親への子どもという役割、植物に水をやる役割、犬を散歩する役割、パン屋さんのおばあちゃんに「おはよう」って声をかけてあげる役割、あなたの家の近くの道ばたにそっと咲いているお花にちゃんと気づいてあげることだってあなたにしかできない役割です。もしあなたがいなくなったら、そのお花はとても寂しがることでしょう。逆に負担に感じる役割があればそれをやめる自由だって僕らにはあります。(犬のウンチを踏んでも感動できる人の考え方 ひすいこたろう 祥伝社 174ページ)ここで言われていることは、世話をするものを身の回りにたくさん持っておくということだろうと思います。神経症で苦しい時は、苦しい時にとても人の世話なんてできるわけがないと思います。そして自分を責めてますます神経症を悪化させています。苦しい時こそ、人や物に対して積極的に役に立つことを実践していくことです。世話活動をすれば、内向きの感情や思考が外向きに切り替わります。森田に新しい行動を起こせば、新しい感情が生まれてくるというのがあります。不安や恐怖、不快感などは新しい感情が多少なりとも流してくれます。私の世話活動を考えてみました。・ベランダにある季節の花の手入れをする。・メダカにエサをやる。・集談会の世話活動をする。特に最近力を入れているのは集談会開催日の連絡係。・田舎で年間を通して自家用野菜を作っているのでその手入れ。・留守にしている田舎の家に風を入れる。田舎の畑や畔の草刈りをする。・田舎にある柿、栗、梅、ゆずの手入れ。シャクナゲなど庭木の剪定。・友人とのカラオケ会と飲み会の設定と連絡。・年間を通して老人ホームの慰問活動(楽器演奏、一人一芸)をしているのでその練習。・妻がいつも丁寧に料理、洗濯をしてくれているので、感謝の言葉がけをする。・マンションの管理人をしているので、居住者に笑顔で挨拶を心がける。隅々まで丁寧に掃除をする。・このブログを継続して、生きづらさを抱えている人に役に立つ記事を数多く投稿する。その他にもいろいろとあります。世話活動で気を付けていることは、「小さな親切、大きなお世話」ということです。また自分の活動内容を得意になってしゃべることは考えものだと思っています。

2025.11.15

コメント(0)

-

事実に寄り添って生きる

天才バカボンの口癖は「これでいいのだ」です。「これでいいのだ」と言っていると、愚痴を言わなくなり、不満がたまらない。「これでいいのだ」と言っていると、求めなくなる。「これでいいのだ」と言っていると、イライラしなくなり、怒らなくなる。「これでいいのだ」と言っていると、この世にイヤなことがなくなり、イヤな人がいなくなる。天才バカボンは、人と自分を比較して劣等感で苦しむことがない。また優越感で人を見下すこともない。愚痴を言わない。不平不満を口外しない。不都合な事実を隠そうとしない。事実をごまかそうとしない。言い訳をしない。責任転嫁をすることがない。すべての事実をありのままに認めて、受け入れることができる。自分の欠点、弱点、苦手、過去の不祥事、現在抱えている問題点、病気、恥部をうまくごまかして、他人につけ入るすきを与えないように細心の注意を払っている人にとっては信じられないことです。集談会でこんな話を聞きました。夜部屋の明かりをつけている(薄手のカーテンの場合)とき、外から部屋の中の様子がなんとなく分かります。ところが部屋の中にいる人は外の様子は全く分かりません。部屋内にいる人は、カーテンがあるのだから、自分のことは全く分からないはずだと思っています。これとよく似た現象が起きているのです。つまり、自分が隠そうとすればするほど、他人はその人の不自然な言動の中から、隠蔽しようとしていることをするどく見破ってしまいます。いったん見破ったらタダでは済みません。そのことを周りの人におもしろおかしく吹聴して笑いの種にします。さらにもっと悪いことが起きます。あの人は都合の悪いことは、すべてごまかす人であるという烙印を押して、絶えず警戒するようになります。交流することを避けるようになります。隠す、ごまかす、隠蔽するということは、本人もしんどい思いをします。隠すためにはいろいろと考えをめぐらします。その消費エネルギーはかなり大きなものです。またごまかしていると、ついほころびが出てきます。そのほころびをなんとか繕おうとすると、もう一つの別の隠蔽工作を画策するようになります。エネルギーを浪費し、心身ともに疲労困憊するばかりです。私の中学時代の同級生で運動は得意でしたが、勉強は苦手という人がいました。その同級生はどんなにテストの点数がわるくても、周りの人に平気で公開しているのです。みんなから、「こんなところを間違えたのか」とかわれても、ニコニコと笑いものになっているのです。勉強はできなくても、多くの友達に囲まれて楽しそうでした。その彼が東京からはるばる同窓会にやってきました。空港からタクシーを飛ばしてやってきたというのも驚きましたが、そのとき誰もが知っている大会社の部長をしているというのです。ガキ大将でいつも子分を束ねていましたので、人間性やマネージメント力が鍛えられたのだと思いますが、事実を隠さないで素直に認めて受け入れるという習性が彼の躍進を支えていたのかもしれません。

2025.11.14

コメント(0)

-

人間関係を改善するために心掛けること

人間関係をよくするための方法はそれぞれの人からいろいろなことを教えてもらいました。例えば、次のようなことです。・笑顔でのあいさつを心がける。・傾聴、共感、受容、許容の気持ちを持って相手に寄り添う。・約束をきちんと果たす。・あなたメッセージを私メッセージに変える。・「ありがとう」「助かります」「おかげさま」という感謝の言葉を使う。・相手の役に立つことを率先して行う。それらはもちろん大事なことですが、私はその前に心掛けるべき大切なことがあると思う。①感情と行動を分離すること。②自分に与えられた役割について社会的責任と義務をきちんと果たすこと。この二つを無視していくら小手先で人間関係を改善しようとしても、ザルで水を掬うようなものでうまくはいきません。不快な感情は頻繁に湧き上がってきます。それに対してすぐに敏感に反応していると、「あの人は短気で気難しい人」「瞬間湯沸かし器のような人」「子供みたいな人」として警戒されるようになります。普通の人は不平や不満、愚痴を言いたいことがあっても、しばらく我慢することができます。腹の中が煮えくり返りそうになっても、売り言葉に買い言葉的な行動はとりません。人間関係では、適切な「間」や「車間距離をとる」ことができるのです。つまり森田でいう「感情の法則」通りのことができているのです。特に感情の法則1では、「感情は、そのままに放任し、またはその自然発動のままに従えば、その経過は山形の曲線をなし、ひと登りひと降りして、ついに消失するものである」と言います。これを理解したうえで、実生活の上で不快な感情と行動をきちんと切り分けているのです。これは俳優が立派な役を演じているようなものです。実生活ではたとえ夫婦仲が破綻していても、ドラマのなかでは仲睦まじい夫婦役を演じなければなりません。感情と行動の分離ができないで、観客にすぐに見破られるような人は大根役者と呼ばれます。次に②ですが、気分に振り回されて与えられて社会的な責任と義務を果たさない人は、会社や社会のお荷物として嫌われるようになります。他の人が稼いでくれたものに依存する寄生虫のようなものです。一旦仕事に就いたら、どんなにやる気が湧き上がらなくても、最低限のノルマや責任を果たしていく覚悟が必要になります。仕事には、大きく分けると人間を相手にするものと物を相手にするものがあると思います。人間を相手にするものは、営業、先生、指導員、リーダー、経営者などの仕事です。物を相手にするものは、職人、農業、事務、研究職、刑事、鑑識、鑑定、分析化学などの仕事です。自分は果たしてどちらの仕事に向いているのかに気づくことが肝心だと思います。神経質者の場合、細かいことによく気が付いて、論理的、探究心、分析力に優れたところがあります。その特徴を活かした仕事を見つけることができると、自分の長所や強みや得意を活かして居場所を見つけて社会貢献ができるようになります。

2025.11.13

コメント(0)

-

注意や意識を一点に集中させることの弊害

岡田武史氏のお話です。以前、ライフル射撃の日本代表にうかがった話ですが、弾を的に当てるためには、銃の先端についている照準とずっと前方にある標的を一直線に結ばなくてはなりませんよね。そのとき、照準や標的ばかりを、銃の先をピタリと停止させることができないそうです。一点に集中しすぎると力が入って銃が停止しないんですね。どうするかというと、照準や標的の景色も視野に入れながら集中するんだそうです。つまり「全体に集中する」ことが大事なのです。普通頭の中で考えると、限りなく一点に注意を集中する方が、命中率が高いように思われますが実際は違うということです。(勝負哲学 岡田武史&羽生善治 サンマーク出版 75ページから要旨引用)ここでは過度に注意や意識を一点に集中することの弊害について説明されています。これは楽器の演奏の場合も一緒です。何回も練習をしているにもかかわらず、譜面どおりに演奏できないという場合があります。その状態で本番に臨むと、演奏する前から緊張して不安が膨れ上がってきます。その不安を払しょくするために、付焼刃的に気になる部分に集中して練習を繰り返します。これは逆効果です。不安が収まるどころが、益々膨れ上がってきます。森田理論の感情の法則4に、「感情は、その刺激が継続して起こるとき、注意をこれに集中するときに、ますます強くなるものである」とあります。そんなときは、人という字を手のひらに書いて呑み込めば効き目があるという人もいますが、あまり効果はありません。ではどうすればよいのか。その部分は上手な人にまかせて、自分は休むという手があります。しかしソロ演奏の場合はそうはいきません。難しい部分はゆっくりと運指を確認しながら基礎練習をくり返します。何回も練習していると少しずつですができるようになります。この段階では人様に披露できるようなものではありません。次に全体の通し練習を行います。通し練習は459回を目標にします。正確にカウントしながら練習をします。そうすると成功確率は99%に跳ね上がるという法則があります。難しい部分も459回の練習の中で微調整を繰り返しながら、多少の違和感がありますが、何とかこなせるようになっていきます。不思議なことですが、練習を繰り返しているうちにいつの間にかできるようになっていたという経験は何度もあります。難しいところを無意識に演奏していたという状態になればほぼ大丈夫です。ちなみに100回の練習では、成功確率は64%ですから不安が残ります。459回の練習をこなし本番の時を迎えたら、胸を張って姿勢を正し、大きく深呼吸をします。「弱気は最大の敵、強気は最大の味方」という言葉を唱えます。不安は肯定語に切り替えるのです。うまく演奏できたら自分にちょっとしたご褒美を与えるのもいいですね。演奏のし始めは多少緊張しますが、しばらくすると指が勝手に動いてくれるようになります。観客の様子が観察できるようになると、自信が出てきて抑揚をつけることを考えるようになります。観客と一緒になって演奏を楽しむことができるようになります。

2025.11.12

コメント(0)

-

感情と行動を分離して行動する

山崎房一氏のお話です。中学1年と小学5年の娘さんを持つSさんという女性のお話です。Sさんの姑は、Sさんの手料理や掃除、洗濯、2人の娘の教育のことまで細かく口出しされていました。夫に相談しても、どちらかと言えば姑の味方をするかのような口ぶりで彼女をたしなめてくる。姑と別居したい、それがだめなら離婚するしかないと思い詰めて、山崎さんに相談されました。山崎氏はSさんに次のような話をされました。「Sさん、おばあちゃんを殺したいといくら憎んでもいい。自分の気がすむまで、思う存分憎みなさい。いくら憎んでも、憎しみが心の中にだけある限り罪ではありません。しかし、黙っておばあちゃんに少しでも具体的な意地悪をすれば罪になるから、どんなにくやしくてもそればかりは絶対にやってはいけません。いいですね、今日帰るとき、私の言う通りにしてください」「何でしょう。私に出来ることならなんでもします」『渋谷で、おばあちゃんが一番好きなお菓子を買って帰ってください。こう言って、おばあちゃんに渡してください。「お留守番してくれて、ありがとう、おばあちゃん。いつまでも長生きしてくださいね」と、やさしく笑顔で言いながら、そのお菓子を差し上げてください。心とは裏腹なことをしても、愛には変わりないのです。或いは、これが本当の愛かもしれません」Sさんは、肚を決めて実行された。そのことがあってから、魔法にかかったように彼女は明るくて美しい女性に変身したのである。その彼女の変身によって姑の態度がすっかり変わったと、後で報告を受けた。(心がやすらぐ本 山崎房一 PHP研究所 120ページ参照)不快な感情をそのまま口外している人にとっては耳の痛い話です。森田では「感情と行動は別物」(行動の原則の9)と言います。感情と行動は分離しないといけないものなのです。感情というプールなかではどんなに無茶なことをしてもよいのですが、不快感を持ったまま、行動というプールの中に飛び込むことは決して許されるものではないということになります。人を感動させる役者さんは、実生活では姑と犬猿の中であっても、ドラマの上では理想の嫁と姑の役をこなさないと話になりません。人間関係に問題を抱えている人は、不快な感情が湧き上がってくると、間髪を置かないでストレートに相手にぶっつけてしまう人です。我慢して耐えることができない人です。仮に一時的に我慢できたとしても、その後ダムが決壊するかのような悲惨な結果を招いてしまいます。第三者から見ていると、人間的には幼児と何ら変わりがないということになります。幼児なら許してもらえますが、大人の場合、不快な感情を抑圧できない人とみなされると、その噂が拡散されて孤立してきます。「感情と行動の分離」は、人間として生きていくときに、ぜひとも身につけなければならない能力となります。

2025.11.11

コメント(0)

-

自分中心に生きていくとはどういうことか

山崎房一氏の詩のご紹介です。経済的に破綻すれば、誰も助けてはくれない他人に対する親切も、自分を確立してこそできる自分の人生は、自分のためにあるだからどんなに犠牲を払っても、自分の生活基盤は自分の力で確立しなければならないひとは、自分中心に生きるのが自然だ利己的に生きるのではない自分中心に生きないから集中力を失い他人の思惑に支配され、自己統一ができない自分中心に生きることが罪悪だと思っていた私は他人と自分との板挟みになって苦しんできたしかし、自分中心に生きるのは当たり前のことだと知って私はようやく自分をつかむことができたのです他人からも自由になって自立できたのです(心がやすらぐ本 山崎房一 PHP研究所 151ページ)山崎房一氏は他人中心に生きるのではなく、自分中心に生きていくべきだと言われています。まずは自分と自分の家族の生命を維持し長生きすることが最大のミッションとなります。依存して生きていくのではなく、自立して生きていくことが肝心です。そのためには最低限の必要な食料を確保することが欠かせません。食料はできるだけ延命を図りたいと願っている動植物の命を頂くことです。命を奪われる動植物にとっては理不尽なことですが、すべての生き物は食うか食われるかというギリギリの攻防の中で生を紡いでいるのがまぎれもない事実です。そういう相矛盾する関係の中で、他人や他の動植物とどう折り合いをつけていくのか、人間に問われているのだと思われます。次に、他人の気持ちを思いやることは尊いことですが、その前に自分を思いやることが大事になります。自分の気持ち、感情、気分、思考、欲望、欲求、夢などにきちんと向き合うことが肝心です。しかし自分の気持ちなどを優先すれば、利己的で、自己中心的で、わがまま放題のことばかりして、人間社会は大混乱に陥ってしまうと考えがちです。歴史を振り返ってみると、人間は戦いや戦争を繰り返してきました。このままの状態が続けば、人類の滅亡から逃れることはできません。これについて森田理論では、両面観の考え方が重要になると言っています。いくら自分の気持ちを優先したいと思っても、目の前の相手を無視して押し切ることはできません。森田では自分の気持ちは「主観的事実」と言います。これに対して、他人の気持ちや考え方は「客観的事実」と言います。森田では主観的事実を大事に取り扱うことはもちろんですが、他人の客観的事実を無視してはいけない。両者の間に隔たりがある場合は、話し合いによって妥協点を探ることが必要になります。用意に溝が埋まらない場合は、性急に結論を出さない方がよい。時間の経過が薬になるという考え方をとったほうが賢明です。時には譲ったり、時には譲られたりの関係を築くことが肝心です。自分の気持ちを抑圧して、相手に合わせてばかりというのは、アドラーのいう支配ー被支配のタテの人間関係に陥ってしまいますので注意が必要です。森田の両面観、バランス、調和の維持という考え方は、森田理論の核となる考え方の一つです。

2025.11.10

コメント(0)

-

☆目的についての考え方を見直す

山崎房一氏の詩です。無目的でやった成功は、まぐれだと思うからその体験は身につかない無目的でやった失敗は自信を失い劣等感の原因となる人に言われた目的で成功した場合、人のせいだと思うから喜びや満足感が薄い人に言われた目的で失敗した場合は人を恨むようになる自分が設定した目的、たとえそれが小さくても成功した場合は喜びと満足感に溢れるから、自信となる自分が設定した目的で失敗した場合はそれは失敗ではなく、人生の貴重な体験として活かされるから宝となる。目的を持つと知恵が湧き、知識も知恵に変わるやる気が出てくる自分の目的は祈りと執念で必ず達成できる(心がやすらぐ本 山崎房一 PHP研究所 156ページ)私が「目的本位」について森田理論から学んだことを整理してみました。目的は規則正しい生活中からいくらでも生まれてくる。いきなり大きな目的を持てと言われても実現不可能である。毎日のルーティンをこなす中から、小さな気づきや発見、改善点や改良点、目標や夢の卵が生まれてくる。宇野千代さんが、「幸福のかけらは幾つでもある。ただそれを見つけ出すことが、上手な人と下手な人がある」と話しされている。とるに足らないような小さなことで、無上の楽しみや喜び感じる人は幸せな人生を送ることができます。小さな気づきや発見は規則正しい生活を続けることで手にすることができます。まず起床時間を一定にすることから始めることです。そのためには起きてからすぐに手掛けることを持っておくことが有効です。仕事は生活の糧を得るだけが唯一最大の目的だというのはつらいばかりです。もちろんそれは大切なことですが、もう一つ目的を付け加えるとよい。仕事は上司や会社から指示されたことだけをイヤイヤこなすのではなく、仕事をする意義や目的を自分がやりたい目的に換えていくのです。例えば、人に役に立つ仕事をする。人から感謝されるような仕事をする。人を感動させるような仕事をする。すると仕事に工夫やアイデアが泉のように湧いてきます。こういう目的が持てれば、仕事に対するモチベーションは全く変わってきます。「その通りだ」と思った人は、実践あるのみです。

2025.11.09

コメント(0)

-

後悔しない生き方のチェックポイント

山崎房一氏のお話です。自分を100%肯定すると、誰でも人生の諸問題についての根本的解決の鍵が分かってきます。したがって、私たち社会人としての次の5項目さえきちんと守っていれば、別に自分がいい人間かどうかなど余計な心配をしたり、不安になったりすることはありません。安心して前向きに積極的に生きていけるようになります。1、法律を守る。2、税金を払う。3、他人に迷惑のかかることはしない。他人に世話になったら電話か手紙で必ずお礼の言葉を述べておく。4、経済的に自己を確立する。5、経済的、時間的余裕があれば、喜んで社会奉仕をする。(心がやすらぐ本 山崎房一 PHP研究所 221ページ)山崎さんは、他人や社会に受け入れてもらうために「自律」と「自立」が必要になると言われています。まず社会に対して自分に与えられた責任と義務をきちんと果たしていくことです。法律を守り、税金を支払い、自分に与えられた役割の義務と責任を果たしていく。社会的に迷惑をかけ、社会に依存する生き方は問題です。自立は人とのかかわりあいの中から可能となります。人間関係は、20:60:20の法則があります。馬の合う人20%、馬の合わない人20%、どちらでもない人60%の法則のことです。このなかでどちらでもない人は、自分の対応によって、馬の合わない人になる可能性があります。その結果80%以上の人、つまり大半の人と馬が合わない関係になりかねません。相手を無視してあいさつをしない。無視する。からかう。不快な感情のままに行動する。自己主張ばかりをくり返す。相手を非難、否定する。等々は問題です。これらは第一の関門です。この関門を無事に通過できると、自由に行動する権利を手に入れることができます。次に自分の能力や関心に応じて適職を見つけて経済的に自立していく。ただ、経済的自立はとても大切なことですが、それだけでは仕事を続けることは困難です。仕事の目的をいかにすれば他人のお役に立てるか、他人に喜んでもらうにはどうすればよいのか。他人に感動を与えて仲間とともに喜び合いたいという目標を持つことができれば、仕事そのものが天職となります。仲間同士で感動や感謝を味あうことは、良好な人間関係を築く基になります。

2025.11.08

コメント(0)

-

ガンの予防になる食べ物について

帝京大学の佐藤典宏氏のお話です。ガンになる原因は、遺伝的要因と習慣的要因の二つです。遺伝的要因は、遺伝子の変質、異常によるものですがガン全体の10%程度です。環境的要因のうち、生活習慣に端を発する例は全体の40%から60%に達するとされています。私はこれまで1000例以上のガン手術を行い、治療を続けてきました。その中で、同じような治療をしても、すぐに再発してしまう人がいる一方、再発せず平穏な生活を取り戻す人がいました。また、すでに全身に転移して手術ができないほどなのにずっと元気に外来に通って来られる人、進行ガンを克服する人も一定数いました。ガンを遠ざける人は、少しの間落ち込んでも引きずらず、前向きに治療に臨んでいます。例えば、病院の治療を受けつつ、その効果を高めるために自分でできること、変えるべき生活習慣、セルフケアを探していく。そうした姿勢が身体によい影響を及ぼしていることは否定できません。佐藤典宏氏は、「食事の見直し」について強調されています。ガンのリスクを高めてしまう食品に、「超加工食品」があります。コンビニでいつでも手に入るインスタント食品、消費期限の長いお弁当やお惣菜、菓子パン、アイスクリームなどです。これらの「超加工食品」には、添加物(着色料、乳化剤、人工甘味料等)が多く含まれ、これが蓄積すると腸内環境を乱すのです。次に人に対して明らかな発がん性を認めた数少ない食材に「加工肉」があります。加工肉とは基本的に、香りや保存性を高める処理が施された肉を指します。具体的には、フランクフルト、ハム、ソーセージ、サラミ、コンビーフ、ビーフジャーキーなどがあります。肉自体が問題というよりも、製造過程で使われる「亜硝酸ナトリウム」など一部の添加物に発がん性が認められています。三番目にお伝えしたいのは、油について、ラードやバターに含まれる「飽和脂肪酸」、またはマーガリンに含まれる「トランス脂肪酸」です。ガンのリスクが指摘されていますので、できるだけ避けた方がよいでしょう。ガンのリスクを下げるという意味では、野菜に勝るものはないでしょう。特に、キャベツ、ブロッコリー、ごぼう、長いも、玉ねぎ、にんにく、トマト、キノコ類です。野菜を摂ることが、なぜガンを抑制することにつながるのか。その答えは、何と言っても「腸内環境の多様性が保たれる」ことです。腸には善玉菌、悪玉菌、日和見菌が存在し、微妙なバランスを保って私たちの健康を支えてくれています。このバランスを整えてくれる食物繊維が豊富な野菜、それも先ほどの8つを摂っていただければ、ガンに限らず全身の健康、長寿が実現できるはずです。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 10月号 128ページ)

2025.11.07

コメント(0)

-

自分の得意や強みを活かす

経営の神様と言われるドラッガーの教えです。ドラッガーは、「自分が適任で、しかも貢献できるもので、なさなければならないものは何か」を問うことが大事になると述べています。そのために、次のことを明らかにする。①私は何者か②私の強みは何か③私の得意なものは何か④私が不得手なものは何かそして常に「いいですか、弱みに立って考えていては、何事も成就しません。土台になるのは強みだけです」と言いつづけました。強みや得意なことによって「なされる」ことを徹底して教えました。人は、自分の弱みや不得意なことはよく知っていても、強みや得意なことはあまり知らないことが多い。「君子は多能であることが必要であろうか。いや多能なことなどいらない」(「論語」1日1言) 状況に適応し、自らを変えるとは、弱みや不得手なことを省き、強みや得意なことを磨き、世の中に役立てていくことです。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 10月号 113ページ)森田理論を学んでいるものとしてとても役に立つ考え方です。①は自分の神経質の性格特徴を理解することだと思います。性格にはプラスの面とマイナスの面の両面性があることを学びました。神経症で苦しんでいるときは、マイナス面ばかりを誇張して眺めています。これは飛行機でいえば片肺飛行しているようなものです。まともに飛ぶことは難しくなります。ドラッガーはマイナス面はそのままにしておいて、プラス面に焦点を当ててさらに鍛えて世のため、人の為に活用していくことが肝心であると述べています。「細かいことによく気が付く」というのは、神経質者の大きな特徴です。気づいたことをメモしておく。ストックしておくことが大事になります。面倒だと思って放置してしまうと、神経質性格はいつまでたっても活かすことはできなくなります。我々はマネジメントや統率力は見るべき点はあまりありませんが、その人を支えていくようなサポート的な役割を果たすことができます。組織というのは、営業や開発力が必要なのは言うまでもありませんが、財務、経理、資金繰り、人事管理などを疎かにしていると会社は成長できません。我々神経質者はそういう場所に居場所を見つけることができると、水を得た魚のようにやりがいを持てるようになります。その他、神経質者は好奇心旺盛、興味や関心の範囲が広い。論理的で分析力や探究心に強みを持っています。これらに焦点を当てて、実生活で活かすようにすれば、神経質性格は類まれな性格として脚光を浴びることができるようになります。

2025.11.06

コメント(0)

-

不平不満への対応

不平不満の感情が起きてきて、他人に八つ当たりしたり、愚痴をこぼすことがあります。感情は自然現象なので自然発動に任せるしか方法がありません。しかし不平不満のはけ口として、支離滅裂な言動は極力抑えたいものです。例えば、今の時代二人に一人がガンになる時代です。ガンにかかる人は年間100万人と言われています。ガンになるとどうして自分がガンになったのだろうと気が動転して投げやりな気持ちになります。そしてしかたなくガン治療に取り組みます。治ればよいのですが2024年は約393000人の人がガンで亡くなっています。そんななか、5年生存率は10%未満と言われた人が、奇跡的にガンが消えてがんを克服している人がいます。今の医学ではどうしてがんが完治したのかうまく説明できないようです。私の知り合いにも、そういう人がいます。スキルス胃がんの手術をされました。その方は術後19年になりますが、完全にガン細胞が消えました。その方を見ていて思うことは、愚痴や不平不満を封印して、フルマラソン挑戦の夢を持ち続けたことです。今までにフルマラソンを5回完走されています。もう一つは、自分の闘病体験を貴重な経験として、感謝の気持ちを持って、今現在ガンで苦しんでいる人達のボラティア活動をされていることです。その人が愚痴や不平不満を口にするのを聞いたことがありません。京都大学総長を務められた平澤興先生という方がおられます。この方は直腸ガン、皮膚ガンになられました。平澤興先生は、ガン細胞に対して「俺が死んだらお前も死ぬのだから、お互いに仲良くやっていこう」と、病を親友のように取り扱っていたそうです。死後ご遺体を京都大学の岡本道雄医師が解剖したところ、ガン細胞が腸全体に大きく広がっていたにも関わらず、発病には至っていなかったという話です。鈴木秀子氏は、ガン細胞が消えた人は、飲み薬やリンパマッサージをなどの治療を受けておられますが、それに加えて日常生活の中で「感謝」する習慣を身に着けていることが回復の後押しをしているのではないかと言われています。愚痴や不平不満を封印して、この試練は神様が私に何かを気づかせるためのギフトとして感謝の気持ちで受け取っているというのです。鈴木秀子氏は、愚痴や不平不満を言うよりも「意外と私は」というマジックワードを用いることを勧めておられます。自分を叱りつけたり、何でそんな馬鹿なことをしたのだろうと自分を責めたりしていると、必ず他の人との人間関係が悪くなります。「ああ、また自分を責め始めたな」と気づいたら「意外と自分は」と自身の心に語りかけてみてください。「意外と私は頑張ったじゃないか」「意外と私は皆に感謝しているじゃないか」そういう自分の良いところを引き出すことによって、心が解放されていきます。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 10月号参照)

2025.11.05

コメント(0)

-

神経症が治るということ その3

昨日の続きです。4の「自省心」「反省心」ですが、うまくいかなかったことや、問題点を分析して次の成功のために、原因究明や分析をして改善や改良を加えることは大切なことです。これが上から下目線で現実や現状を否定し攻撃するようになると自己嫌悪、自己否定に向かいます。これは神経症発症の一つの原因となります。「自己内省性」というのは使い方によって諸刃の剣になることを認識する必要があります。5の自分の行動に責任を持つということですが、人間は社会的な生き物なので、他の人と協力関係を築き上げないと生きてはいけません。自分に与えられた役割については、いくらしんどいと思っても、社会的な責任と義務を果たしていくことが必要になります。ものそのものになりきり、問題点や改善点、課題や目標を見つけだすことが仕事を面白くするコツです。さらに、他人を喜ばせたい、感動させたいという目標を持つことができると、自分に与えられた役割を果たすことができるようになります。6ですが、目標を持って積極果敢に挑戦することができても、目の前には解決困難な壁が立ちはだかっていることがほとんどです。簡単に挑戦を諦めてしまうのは残念なことです。視点を変えて改めてゼロベースから見直すことが肝心です。自分一人の力だけではどうにもならないときは、友人、先輩、先生、コーチ、専門家の知恵を借りることです。私たちは人に相談しないで自分の殻に閉じこもってしまう特徴があります。パソコンがフリーズしたときに、詳しい人に助言してもらえばたちまち解決します。神経症も自分一人で治そうとしている人は多いのですが、なかなか思ったような成果には結びつかないことが多いようです。7のユーモアを解し、生活を楽しむことですが、川柳や面白小話やダジャレ作り、収集に挑戦する。その他時間を忘れて楽しむものを持っていることは生きる醍醐味です。これには2つあると思います。外部から与えられる娯楽などを楽しむこと。自分が手足を動かして楽しみを作り出していくこと。この二つは両方とも人生を豊かにしてくれます。外部から与えられる楽しみばかりを追い求めている人は注意したいものです。川柳やユーモア小話は、気持ちが内向きになっていると生まれてきません。外部に目を向けて観察を心がけることが肝心です。苦しい時に取り出して読み返すと、苦しい感情が流れていくのを感じます。

2025.11.04

コメント(0)

-

神経症が治るということ その2

昨日の続きです。1、社会生活や日常生活に目が向かないということですが、神経症で苦しい時は手足が動かないで頭の中でネガティブなことばかり考えています。私が症状でのたうち回っていたころ、集談会で「実践課題」を作って取り組みなさいとアドバイスされました。「布団上げ」「部屋の掃除」「整理整頓」「風呂の掃除」などです。身体が動かない人はこれが有効だと思います。それが軌道に乗ってきたら、今度は仕事や日常生活の中で気づいたことをメモ帳に書いていくことに取り組むことが有効です。最終的には「規則正しい生活習慣」を作り上げることです。同じ時間に同じことをする習慣ができると、「次に何をしようか」と思い悩むことはなくなります。まずはタイマーをかけて起床時間を一定にするところから始めるとよいでしょう。2、他人や物事を上から下目線で眺めて事実を否定するということですが、森田でいうと「かくあるべし」を自分を含めて周りの人に押し付けるというということになります。これは事実を受け入れて、下から上目線で目的や課題を見上げるようにするとよいのです。取り組み方法を逆転することになりますので、相当な覚悟が必要になります。これには様々な手法があります。まず事実を先入観、思い込み、決めつけ、早合点しないで正しく見るということです。人のうわさ話を信用して、自分の行動を決めてしまうことは避ける必要があります。次に、その事実を良いとか悪いとか価値評価しないということも大事なところです。そのためには、生身の自分とは距離を置いたもう一人の人間を作っておくことが役立ちます。不快な感情にラベルをつけて、テレビリポーターのように実況中継するのです。感情の事実を客観的に眺めることができるようになると、感情と行動の分離ができるようになります。3、感謝の気持ちを持つということですが、「いまは当たり前のことがもし当たり前でなくなったとしたらどうなるか」と考えてみることが有効です。今は自由に使えている水道、ガス、電気が自然災害などで止まったらどうなるか。今はお金を出せばなんでも食べている食料がなくなったとしたらどうなるか。これらは食糧の自給率が低い日本では起こりうることです。感謝される人間を目指すことも大切です。世話をするものを持つ。世話活動をして感動や喜びを与える行動をとることで感謝の気持ちが湧いてきます。仏壇がある人は毎日ご先祖様に感謝し、その日の日記に感謝の出来事を一つは書くようにする。4以降については、明日の投稿とさせていただきます。

2025.11.03

コメント(0)

-

神経症が治るということ その1

生活の発見誌2025年9月号に、高良武久先生が神経症が治った状態を7つ挙げておられます。1、建設的作業ができるということ。2、物ごとをあるがままに認識すること。3、他人に対して愛情を持つことができること。4、自省心、反省心というものを持っていること。5、自分の行動に責任を持つことができるということ。6、精神的弾力があって融通がきく。7、ユーモアを解し、生活を楽しむことができるということ。この部分は集談会などで読み合わせをして深耕してみる必要がありそうです。神経症で苦しんでいるときは次のような特徴があると思います。1、社会生活や日常生活には目が向いていない。いつも症状のことばかり考えている。2、物ごとを上から下目線で眺めて、非難、否定、言い訳、弁解、隠蔽、ごまかし、責任転嫁している。3、相手に対して感謝の気持ちを持っていない。相手は自分のことを無視していると思っている。人の役に立つこと、世話活動などには興味がない。4、自己内省が強すぎて、自分を責める道具として使っている。自省心や反省心を、今後に活かすことを考えていない。5、気分本位で行動するために、社会的責任や義務を果たすことを放棄している。6、両面観の考え方ができない。先入観、思い込み、決めつけで行動して墓穴を掘っている。7、いつもしかめっ面をしている。人生を楽しむことには縁がない。投げやりな人生を送っている。私の場合、自助組織の生活の発見会に関わり続けて40年くらいですが、神経質者としての今後の人生の指針を見つけることができました。それまでは自分自身を受け入れることができず、父親を毛嫌いし、他人を恨みながら生きてきました。今では人間としてこの世に生を受けたことに心から感謝しております。現在は瀬戸内支部での「100歳以上まで生きる情報交換会」に参加して、そのノウハウを身につけたいと考えております。参考までに、その経過を明日の投稿でご紹介します。広島の宇品港から松山観光港に向かう高速船

2025.11.02

コメント(0)

-

神経症が治るとはどういうことか

2025年9月号の生活の発見誌からの引用です。高良武久先生は神経症の治癒の段階を5つ挙げておられます。①症状がまったく消失して社会的、家庭的生活が可能である状態。②症状が多少あるけれども、社会的生活、家庭的生活にまったく支障がない状態。③症状のために社会的、家庭的に多少の支障がある状態。④症状のために社会的、家庭的生活にはなはだしい支障がある状態。⑤症状にために社会的、家庭的生活がまったく不能である状態。①の人はほとんどお目にかかりません。それはささいなことが気になるという神経質性格は変えられないわけですから、何かにつけて不安にとらわれてしまうという傾向は一生続くからです。厄介なのは、自分は完治したという成功体験を基にして、飛ぶ鳥を落とすような勢いで突進しているような人です。集談会に参加して、自分の成功体験を声高に述べて、苦しんでいる人を叱咤激励しているような人です。半治りの状態を受け入れて、社会生活や家庭生活のなかで改良・改善を目指し、集談会では苦しんでいる人に寄り添い、傾聴、共感、受容、許容の態度の人は魅力があります。④⑤の人は神経症のアリ地獄に落ちているような状態です。こういう方は、森田の協力医や協力臨床心理士の方が全国に多数いらっしゃいますので、アリ地獄から地上に這い出ることを優先した方がよいと思われます。生活の発見会のホームページなどで確認すればすぐに分かります。その際、生活の発見会のベテラン会員の情報も加味するようにした方がよい。②③は神経症を克服した人の普通の姿です。「症状が多少残っているけれども」「社会的生活、家庭的生活に多少の支障はあるけれども」何とか生活をこなしているというのが我々が目指している理想の状態です。神経症はケガや病気が完治するというような治り方はしません。不安や気分や症状に振り回されるときがしばしば訪れるものだと思っていればよいのです。完治を目指すと神経症は治りません。一旦治ったかのように思ってもまた再発します。症状の完治を目指すことを中止して、仕事や家事や趣味や子育てなどに精を出していくことです。完全に神経症を治すことよりも、後悔のない味わい深い人生を送ることの方に照準を合わせていくほうが賢明です。広島県宇品港から見た似島

2025.11.01

コメント(0)

-

観察するということ

森田理論に「見つめよ」というキーワードがあります。過去や未来、感情や気分、思考、身体にとらわれないで、目の前の物や人をじっと観察していると、新たな感情が湧き上がってくるといいます。課題や目標が見つかれば。積極的、生産的、建設的、創造的な行動に繋がっていきます。野村克也氏は、事実を見ないで、先入観、決めつけ、思い込み、早合点で行動を起こすと間違いにつながると言われています。「固定観念は悪、先入観は罪」だとも言われています。プロ野球の場合は、相手のことを観察して相手の「クセ」を見抜いた選手は有利に勝負ができます。長い間プロ野球の世界に身を置いて、相手の「クセ」をつかむ努力をしている人は大成している。人間には無くて7クセと言われるほど多くの「クセ」がある。「クセ」は無意識に出るものだ。「クセ」が隠そうとしても、一時的に治っても、プレーに夢中になってしまうとついその「クセ」が出てしまうのである。「クセ」を見つけるのはしんどい。時間もかかる。コツなどはない。「絶対に見破ってやる」「何かあるはずだ」「クセ」を見抜けるかどうかは、「執念」の一語に尽きる。「クセ」がわからないという選手に限って全然執念がない。この話は事実を観察するという面でとても参考になります。森田では「見つめる」「観察する」能力を高めて、習慣化することをめざします。何か他のことに考えながら上の空で無意識的に確認行為をした場合、神経質な人は後から「きちんと施錠をしたかどうか」が気になりなります。今のはうわの空状態だったと気が付けば、すぐやり直しができます。時間が経って気になりだすと、精神交互作用で不安が不安を呼び込んで収拾がつかなくなります。森田理論に「今できることは一つしかない」というのがあります。心がうわの空になってしまうのは意志の力でコントロールできません。そんなときは、「今うわの空になっていた」という状態に気付くということが大事になると思います。風見鶏

2025.10.31

コメント(0)

-

古事記から見えてくる日本人の豊かな世界観

森田先生は甲府での形外会の時に、神官の人から「先生は日本の神をお認めになりませんか」と聞かれたときに、言下に「古事記の神を認めます」とお答えになっておられます。(森田全集 第5巻 532ページ)水谷啓二先生によると、入院中は朝起きたときと夜寝る前に、5分間くらい「古事記」を音読する習わしになっていたという。(生活の発見誌 1970年5月号 7ページ)森田先生は八百万の神々が出てくる古事記をそれほどまでに高く評価されていたのであろうか。興味は尽きない。古事記の神々は決して全知全能の神ではありません。この世を作り出した創造主でもありません。教義や経典もありません、古事記の神々は喜怒哀楽を持ち合わせて、時には間違いを犯す神々です。天照大神の弟であるスサノオノミコトは乱暴狼藉ぶりが目に余ったという。そのためスサノオノミコトは、「高天原」という天界から地上界に追放された。スサノオノミコトは出雲の地でクシナダヒメと結婚した。天孫降臨です。日本の国の始まりです。古事記の神々は、清濁併せ持ち、時に荒々しく、時に慈悲深く、そして人間のように葛藤を抱える存在として描かれています。古事記に出てくる神々は、他人、自然そのもの、自然現象、ご先祖様、特定の場所をリスペクトし、感謝し畏れ敬うものとして大事に取り扱っています。大きな滝や木の周りにはしめ縄を張って敬っている。雨は恵みの雨となることもありますが、時には日照り、洪水をもたらします。時に人間に禍をもたらしますが、それを含めてあるがままに受け入れています。森田理論の不安や恐怖、気分や症状への対応と非常によく似ています。「おてんとうさまが見ているから悪いことはできない」「和をもって貴しとなす」ということわざがあります。特定の宗教を持っていないにもかかわらず、行動指針が明確ですし、それに沿った行動ができている。災害時に日本人が略奪行為をするのは稀です。外国とは大きく違います。電車に乗車する時、きちんと整列している。割り込みをすることはありません。電車内でスマホで話をするような人はいません。マナーを守るのが当たり前になっている。スポーツ観戦に行ったとき、ゴミが出ればすべて家に持ち帰る人が多い。意見が対立する時は、他人の意見を聞いて、双方が納得できるまで話し合うように心がけている。困った人がいれば、みんなで駆けつけて援助を惜しまない。モノづくりにしても、安かろう悪かろうではなく、経費や手間暇がかかっても最高のものを作って、お客さんの喜ぶ姿を見たいという気持ちで取り組んでいます。そういう共通認識を日本人は誰から特別に教えられたわけでもないのに、多くの人が自然に身に着けているということは不思議なことです。また田舎に行けば、仏壇と共に神棚があります。日本人には神道と仏教が対立することなく融合しているのです。結婚式は教会や神道、お葬式は仏式でも別に違和感はありません。クリスマスには家族でケーキを食べる。ハロウィンパーティーも取り入れている。正月には多くの人が初詣に行き、古いお守りを返し、新しいお守りを買う。日本人には融通性や包容力があるということだと思います。外国の新しいものをすぐに排斥するのではなく、一旦取り入れて役に立つものは活用させてもらう。少々合わないものでも、自分たちで工夫して、使い勝手の良いものに作り変えてしまう能力を持っている。古事記の神々は、森田先生が重視した人間のありのままの姿をさらけ出し、感情や気分をあるがままに受容・共感する部分があるのではないでしょうか。森田先生は神話の中に、あらゆる自然と調和し、持続可能な社会を作り上げていく、だれもが居場所や活躍の場を持ち、生の欲望を発揮する世界観を見出しておられたように思われます。さて、神道には、「生成化育」(せいせいかいく)という重要な考え方があるそうです。一言で言えば、「あらゆるものは混とんの中から生まれ、育ち、変化し、発展していく」という考え方です。これは現代の宇宙論や生命の根源的な働き、プロセスにつながるものがあります。森田先生自身も、宇宙論や相対性理論に言及されています。森田先生は、変化に対応し、調和やバランスをとりながら生きていく世界観を持っておられました。そういう豊かな精神世界は日本人がはぐくんできた神話の世界にそのルーツがあるということだと思います。

2025.10.30

コメント(0)

-

☆「感情と行動の分離」の実際

怒りや嫌な気分に振り回されて、問題行動ばかり起こしている人はどうすればよいのでしょうか。いきなり切り替えるということは難しいと思います。少しずつ、徐々にという気持ちで取り組むことが大事になります。いろんな方法があると思いますが、ここからは私の取り組んでいる方法をご紹介します。怒りの感情はひと山登り切るのに5秒から10秒ほどかかると聞きました。このわずかな時間をどうやり過ごすかでその後の展開が大きく変わってきます。北野武氏によると、人間関係では「間」をとることが肝心だと言われる。それができない人は「間抜け」な人になるそうだ。人間関係で「車間距離」をとらないと、追突事故につながります。事故になると後始末が大変です。人間関係にはハンドルの「遊び」のようなものが必要だと思われます。これは相手を寛容な気持ちで許容することだと思います。売り言葉に買い言葉的な対応は、スズメバチの巣をつつきまわすようなものです。あるいは、反社会勢力の人を挑発するようなものです。これでは身体がいくつあっても足りません。こんなことをすれば、逆に返り血を浴びてしまいます。そのためには、「5秒から10秒の耐え難い時間を何としてもやり過ごすのだ」という強い覚悟を固めることが必要になります。そのためには次のことを実行することを提案いたします。①何とかその場を離れるようにする。ちょっと腹が痛くなりました。トイレに行かせてもらえませんか。その場を離れて、自販機のコーヒーを飲む。別の部屋に移動する。②そして深呼吸に集中する。③「1日10秒マインドフルネス」(藤井英雄 大和書房)の132ページに、怒りで我を忘れそうになったときのエクササイズが紹介されています。④口角をあげて笑顔を作る。⑤意識して眼を動かす。顔の向きを固定したまま、眼だけを左右に動かす。詳しいやり方は2023年6月21日の投稿をご覧ください。⑥いつも一言多い人は発言を控えて、聞く方に専念する。⑦後から信頼している人に愚痴を聞いてもらうようにする。⑧我慢できたら自分にご褒美を与える。自分をほめてあげる。食べたいものを食べる。⑨反発したいことは口に出すのではなく、紙に書くようにする。これは夫婦喧嘩のときの森田先生のやり方です。⑩この次にやるべき目的の方に注意や意識を向ける。⑪怒りの感情を客観化して実況中継する。トイレなどに緊急避難して、「ただいま上司に叱責されて怒り心頭でパニクっております。台風が通り過ぎるをトイレで静観しております」⑫アドラーは怒りの感情を利用して相手をコントロールしようとしているのだと言っています。タテの人間関係は対立してくる。ヨコの人間関係を作るためには他者貢献を心がける。⑬山崎房一氏は、「人間は人生という舞台で人を感動させるドラマを演じている」と考えましょうと言われています。人間関係を円滑にし、心の安定を願うなら、言葉や態度を心の動きから完全に切り離し、役を演じながら生活すればよい。そうすれば人相もよくなる。その妙を心得ている人物を私たちは、円熟した人と呼ぶのではないでしょうか。人生はドラマ、人間はみんな役者、社会が舞台 人に感動を与えられる役者をめざしましょう!これらを全部やる必要はありません。また「感情と行動の分離」はこれ以外にもいろんな方法があると思います。自分が取り組みやすいもの、即座にできるものを用意して実行していきましょう。

2025.10.29

コメント(0)

-

「感情と行動の分離」を身につける方法 その5

今日は弁証法的行動療法(DBT)についてご紹介します。感情と行動の分離ができなくて、絶えず他人といさかいを起こし孤立してしまう人や気分本位でイヤなことを回避する傾向が強く、社会的な責任や義務を果たすことができない人には有効な方法です。DBTは感情のコントロールが特に困難な人に特化しており、感情と行動の分離が困難な状況下でも機能させるための極めて実用的なプログラムとなっています。なお、蛇足ながら弁証法というのは、つじつまの合わないものや対立するものを統一して、問題点を解決していくという意味合いです。DBTは、感情に支配された状態から、冷静で建設的な行動に移行するために、次の4つのスキルを体系的に学ぶ訓練プログラムで構成されています。①マインドフルネススキル・・・「今、ここ」の現実にリアルタイムかつ客観的に気付いていくことをめざします。心がうわの空になることを防ぎ、感情や気分を第三者の立場から客観的に眺められるエクササイズを行います。②苦悩耐性スキル・・・苦しい感情や気分に対して、暴言や回避といった反社会的な行動に走らずに「耐え抜く」具体的な方法を取得します。③感情調整スキル・・・感情を理解して、その性質やメカニズムを知った上で、実生活に応用する方法を身につけます。森田理論には「感情の法則」という学習項目があります。これで代用できるものと考えます。④対人関係スキル・・・相手を尊重しつつ自己主張するアサーションや、人間関係を良好に保つためのコミュニケーション技術を習得します。弁証法的行動療法は、専門家の助力を得て取り組むのが一般的です。日本での第一人者は、伊藤絵美先生です。本格的に学習してみたい方は下記の本を図書館などで借りてみてください。「弁証法的行動療法 実践トレーニングブック 増補改訂 第2版」マシュー・マッケイ他 著、遊佐安一郎 訳 (星和書店)「境界性パーソナリティ症の弁証法的行動療法ワークブック」シャノン・T、マーティン、他著 伊藤絵美 監訳 (金剛出版)

2025.10.28

コメント(0)

-

「感情と行動の分離」を身につける方法 その4

アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)も「感情と行動を分離」するときに効果があります。ACTは、不快な感情や思考を排除しようとせず、そのまま受け入れる。このことをアクセプタンスといいます。そのうえで、自分が人生で大切にしたい「価値」に基づいて行動を起こす。このことをコミットメントといいます。ACTは、自分の思考と自分を切り離し、思考を単なる言葉として距離を置く「認知的脱フュージョン」という独特な技法を重視します。これは『「自分はダメな人間だ」という思考を、単に「自分はダメな人間だ」という考えが浮かんだな』と客観的に捉え直す訓練であり、思考にとらわれないようになることを目指します。この技法は先日ご紹介したマインドフルネスの「感情や思考の客観化」に通じるものがあります。感情や思考を客観視するプロセスが、感情と行動を分離させる基盤となっているのです。ACTは森田理論の考え方に近いものです。違いは次の点です。森田理論は不安はあるがままに受け入れて、目的本位の行動を積極的に促します。これに対してACTは、自分が「何を大切にし、どんな人生を送りたいか」という個人的な価値を行動の指針とすることを目指します。不安を受け入れたうえで、自分が生きていくなかでこれは大事だと思うことを明確にして、実際に実践・行動に移していくことです。ここでいう「価値」ですが、人生の羅針盤のようなものです。欲望とは違います。ACTには「価値観リスト」があります。「貢献」「自律」「思いやり」「勇気」「公平さ」「ユーモア」「誠実さ」などです。これらのリストの中から、自分にとって特に重要だと感じる項目を選び、優先順位をつけていくことで、自分の価値観を明確にしていきます。ACTの目的は、こうした「価値」を認識し、それに沿った行動を日々の生活の中で実践する(コミットメント)ことにあります。例えば、「認知症を予防し、自分の足で歩いて100歳まで長生きをする」ことに価値があると思ったとします。そのためには、心身の健康、趣味、人間関係、経済的自立、人生の目的など様々な課題が出てきます。価値の実現に向けて課題や問題に真摯に取り組むことで生きがいが生まれてきます。客観化と価値の実現がACTの目指すところです。

2025.10.27

コメント(0)

-

「感情と行動の分離」を身につける方法 その3

今日はアドラー心理学の立場から見てゆきたいと思います。アドラーは人間の苦悩は人間関係の悩みであると言っています。人間関係の悩みを解決するための方法をいくつも提案してくれていますので対人恐怖症の人は大いに役立ちます。アドラーは怒りの感情や悲しみの感情は、自分の目的を達成するために自ら作り出して利用しているのだと考えました。「怒り」は相手を支配するための道具として使っている。「悲しみ」は同情を引くための道具として使っているというのです。母親が子どもに「あとがつかえているから早く風呂に入りなさい」と再三声をかけたのに、子どもが従わなかった場合、怒りを感じることがあります。ある人が自分の欠点を取り上げて非難したという場合、親しい友人に愚痴をこぼして同情を引き、相手への復讐を企てるということがあります。同情も感情を利用していることになります。親の離婚がトラウマとなって恋愛ができないというのは、自分が離婚することがいやなので、恋愛をしたくないという目的のために利用しているとみているのです。森田理論では、不安や怒りの感情は自然現象なので、自由にコントロールすることはできないと考えます。コントロールできないものを、無理やりコントロールしようとすると、不安や怒りはどんどんエスカレートして収拾がつかなくなります。アドラー心理学では、個人的な感情と相手と絡む感情は同じように考えるのではなく、別々の対応が必要になると言っています。過去の出来事に罪悪感を感じて後悔する、将来のことを考えると不安になる。疲れてなにもやる気が起きない。などという不安な感情は個人に属する感情です。これは森田理論がその対応方法を教えてくれています。相手に対して腹が立つ。反抗的になる。嫉妬している。ストレスを感じる。劣等感を感じる。などは相手がいる時に感じる感情です。これらの感情は主にアドラー心理学が取り扱っている感情です。これらの感情は自分では気づいていないのですが、感情を利用して相手をコントロールしようとしているのだといっています。アドラーは、怒りなどの感情を利用して相手をコントロールしようとするときは、その目的をはっきりさせる必要があると言っています。「子供に早く風呂に入りなさい」と指示して、無理やりその指示に従わせるというのは目的達成のための手段としては考えものです。子どもが自ら動き出すことができるような方法を考えることが肝心であると言っています。要するに、自分の目的は普遍的で妥当性のあるものなのかどうか、相手が受け入れてくれるような目的であるのかどうかを考えることが肝心である。腹が立ったときに喫缶的に考えることはできません。このような具体例をいくつか想定して、集談会のような場でみんなで話し合うことが後で役に立ちます。次にアドラーは「課題の分離」という話をしています。相手の課題や領域に土足で足を踏み入れるようなことをしてはならないと言っています。過保護、過干渉、放任というかかわり方は、感情と行動の分離から見ると問題があります。

2025.10.26

コメント(0)

-

「感情と行動の分離」を身につける方法 その2

マインドフルネスの考え方とその手法から見ていきたいと思います。マインドフルネスの考え方や手法は、森田理論と似ている部分もありますが、その内容ははかなり違います。また、マインドフルネスというと、すぐに瞑想のことかと早合点する人がいますが、それは手法として有名ですが、その内容を理解しないと食わず嫌いの一品となってしまいます。マインドフルネスは、「今、ここ」に意識を向けて、感情や思考をもう一人の自分が客観的にリアルタイムで観察することを言います。ネガティブな感情が湧き上がった時、その感情を良い悪いとなどと価値評価するのではなく、例えば、ただ「怒りの感情が湧いているな」と気づくことを重視します。この気づきの練習をすることで、感情に振りまわされて反射的、衝動的な行動をとることを防ぎ、感情と行動の間に、一呼吸置くことができるようになります。一呼吸置くことで、買い言葉に売り言葉的な対応を抑制することが可能になります。このことを森田療法では自覚を深めるといいます。客観化するためには、感情と一体化した自分の他に、その状態を客観的に眺めることができるようになることが大事になります。イメージとしては、川を下っている舟に乗っている自分を、川岸から眺めているもう一人の自分を作るようなものです。例えば、会社に出勤したときすれ違った上司に挨拶をしました。上司は私のあいさつを無視して足早に自席に向かいました。「ああ、イヤだ。自分のことを無視している」というのはマインドフルではありません。もう一人の自分が、「上司に無視されて腹立たしい気持ちになっている自分に気付いている」という状態がマインドフルです。読書をしている時に、面白くて時間が経つのをつい忘れて読んでいたというのは、マインドフルではありません。もう一人の自分が、本読みに夢中になっている自分に気づいているというのがマインドフルな状態です。難しいと思われるかもしれませんが、マインドフルネスのエクササイズを続ければものにすることが可能です。森田理論は不快な感情は自然現象なので手出し無用と言います。不快な感情に完全服従すれば、時間の経過とともに収束してくるという考えです。マインドフルネスでは、不快な感情にラベルをつけて自分専用のアナウンサーに克明に実況中継させましょうという考え方です。その際是非善悪の価値評価はご法度です。これができれば、感情と行動の分離が可能となります。さらに自己洞察が深まる可能性もあります。そして、人間関係が破綻するリスクを避けることが可能となります。

2025.10.25

コメント(0)

-

「感情と行動の分離」を身につける方法 その1

森田理論に「感情と行動は別物」というのがあります。どんなに激しい怒りの感情が湧き上がってきても、それをそのまま行動に出してはいけないというものです。幼児は気に入らないことがあると、ところかまわずわめき散らして親を困らせます。幼児の場合は、ある程度は許容されますが、大人の場合はすぐに人間関係が悪化し、収拾がつかなくなります。社会から排除されることになります。ですから「感情と行動の分離」はぜひとも身につけなければなりません。このテーマに対して、森田理論、マインドフルネス、アドラー心理学等の考え方、手法を見てゆきたいと思います。森田理論では、行動が感情に振りまわされることを問題視しています。感情と行動を別物として取り扱うことが肝心だといいます。森田では感情は自然現象であり、人間が自由自在にコントロールできるものではないと言われます。不快な感情はイヤなものですが、すぐに取り除きたいと考えて、安易で短絡的な行動をとるとあとが大変です。精神交互作用によって最終的にはアリ地獄に突き落とされます。森田理論には、感情の取り扱い方として「感情の法則」があります。この法則を森田先生が公開されて、学習できたことは幸運だったと思います。この法則を学習する前は、感情に法則があったとは思いもしませんでした。感情の法則の1から5ではとても役に立ちました。肝心なことは、この法則を実生活の中で応用・活用しているかどうかです。不快な感情を認めて受け入れることができれば、時間の経過とともに感情は変化して、薄まるか消えてなくなるといいます。ですから不安に押しつぶされそうになってもあわてる必要はありません。ただ時間の経過に任せればよいのです。あわててしまうとボヤで済んだものが、大火事になってしまうことがあります。感情と行動は分離したほうがいいし、またそうしなければならないということです。次に、森田理論では、不快な感情を抱えたまま、目的本位の行動を勧めています。不快な感情に手を付けないということと、目的本位の行動をとることは対になっているのです。目的本位の行動をとると、新しい感情が湧き上がってきて、それまでの不快な感情は山奥を流れる小川の如く流れていきます。さらに小さな成功体験を積み重ねていくと、自己信頼感、自己肯定感が持てるようになります。人間関係も格段に改善できます。森田理論は、感情と行動を分離するために、不快な感情に絶対服従という立場です。不快な感情を抱えたまま、目的本位の行動をとり続けていくことを推奨しています。このように見てくると、森田理論は不快な感情に素直に従って上手に流していくという理論なのです。森田理論を学習して、「感情と行動の分離」を身に着けたいものです。明日はマインドフルネスの考え方、手法を見てゆきたいと思います。

2025.10.24

コメント(0)

-

自己内省力を活かす

神経質者は「自己内省力」があると言われます。「森田理論学習の実際」では、「自己内省力」にはマイナス面とプラス面があると説明されています。マイナス面・・・自分の心身の現象を細かく分析して、わずかの弱点・欠点などを過大化して劣等感を抱く。傾向が強い。「症状」で苦しんでいるときは、自分のことにしか意識が向かない。また観念的な理想を追いかけ一気にそこに到達しようとするので、自分の実際の姿と矛盾を生じ、症状の一因になる。意識が内向化して観念的、自己防衛的、自己中心的になりやすい。プラス面・・・細かいことによく気が付く。それらをきちんと反省して改善しようとする。反省心が強く、真面目で、責任感が強い傾向がある。神経質者の自己内省性は、症状をのりこえ、さらにそれ以上に発展していく際の大きな力になります。この自己内省性とまじめさ・真剣さがなければ、神経質症はのりこえられず、他人に迷惑をかけてしまうことになりかねない。神経質者は、自分の過去の失敗や不祥事などを思い出して、自己嫌悪、自己否定で苦しむことが多いように思います。神経質者は性格特徴のマイナス面に注意や意識をフォーカスして苦しんでいる人が多いようです。自己内省力には、マイナス面の他にプラス面があるわけですから、ことさらマイナス面ばかりに焦点を当ててしまうのは問題があります。プラス面を積極的に評価して鍛え伸ばしていく必要があると思います。自己内省力のプラス面をどう評価していけばよいのか。危険の察知能力が高い。小さな不具合や問題点を見逃さない。探究心が強い。分析力が強い。論理的である。研究熱心である。問題点、原因の追及能力が高い。思考力が高い。これらは外向的で発揚性気質の人たちが持ち合わせていない性格特徴です。自己内省力のマイナス面に焦点を当てるよりも、プラス面を評価することが肝心です。私たちは発揚性気質の人たちとコンビを組んで、縁の下の力持ちとして能力を発揮することができれば、双方ともに大きなメリットがあります。例えば、本田宗一郎氏には、藤澤武夫氏がいました。本田氏が技術畑を担当する一方で、藤澤氏は会社の経営全般を担い、両者がお互いの領域に口出ししないという方針で、ホンダを世界的企業に育てました。藤澤氏が財務や経営面で能力を発揮していなかったとしたら、現在世界のホンダは存在しなかった可能性が高い。餅屋は餅屋だと思います。ないものねだりをして、自分の強みや長所を放置することはあってはならないことです。私たちはこれらの優れた能力を持っているわけですから、そのことをよく認識して、さらにその能力を鍛えて社会に貢献していく役割があります。

2025.10.23

コメント(0)

-

適職に就くということ

神経症で苦しんでいる人の多くは対人恐怖症の人のようです。今日は対人恐怖症の方の職業の選択を考えてみたいと思います。どんな仕事も他者と関わる、他者と協力する、他者のお世話になる部分はあります。しかしその程度は千差万別です。訪問営業のような仕事は、相手の購入意欲を高めて、相手を説得する必要があります。プロジェクトチームで仕事をする時は、役割分担して目標や目的に向かって仲間と協力しながら仕事をすることになります。対人恐怖症の人は、人の思惑を絶えず気にして、ビクビクハラハラしながら仕事をしていますので、絶えず利害関係が対立するような仕事は難しいかも知れません。反対に、人間関係よりも職人さんのように出来栄えが重視されるような仕事もあります。人を相手にするよりも、どちらかというと物を相手にしている仕事があります。私も対人恐怖症ですが、大学を卒業して選んだのは訪問営業の仕事でした。マネージメントの仕事も任されて、心身とも立ち行かなくなり9年で退職しました。次は営業事務の仕事でした。得意先から注文をもらってパソコンなどで加工して工場に流す仕事でした。上司や同僚、営業マン、得意先、施主、職人、メーカー、工場関係、配送センターとの人との接触や交渉事が多く毎日神経をすり減らして仕事をしていました。誤発注などのミスをすると仕事を続けることがいやになりました。今考えると、対人恐怖症の人は人を相手にするよりも、物を相手にするような仕事を選択すべきであったという思いがあります。対人接触が全くないという職業はありませんが、比較的緩いという仕事はたくさんあります。思いつくままにあげてみると、職人、士業、検査や調査、税関、分析関係、研究開発、農業、刑事、獣医師、設計士、パイロット、電車や車の運転などです。そこで、もっと掘り下げて調べてみました。専門職・技術職・・・プログラマー、システムエンジニア、データサイエンティスト、会計士、税理士、弁護士・司法書士、裁判官、検事、刑事、校正者、編集者クリエイティブ・創作系・・・ライター、小説家、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナー、作曲家、編曲家その他・・・図書館司書、学芸員、品質管理、検査官これらはいずれも、臨機応変な対人折衝能力よりも、「正確さ」「出来栄え」「論理的思考」「探究心」「分析力」がより重視されます。その人の性格や興味によって向き不向きはあると思いますが、これなら一生涯関わり続けられるという仕事を見つけて努力してゆきたいものです。そして森田理論やアドラー心理学を学習して活用していけば、人間関係で破綻してしまうこともなくなるはずです。

2025.10.22

コメント(0)

-

「君子は和して同ぜず」とはどういう意味か

森田先生は「君子は和して同ぜず、小人は同して和せず」と言われています。君子の例として西郷隆盛を挙げておられます。西郷隆盛は、薩摩藩内や明治政府内において、様々な意見を持つ人々がいる中で、感情的に対立するのではなく、大局を見据え、協調的な態度で臨もうとしておられました。しかし、自分の信念を曲げてまで他者に迎合することは決してありませんでした。征韓論における彼の主張や、西南戦争に至るまでの経緯を見ても、自分の正義や理想を貫き通そうとする強い意志が感じられます。西郷隆盛は自分の意見を持たずに周りに流されたり、表面的な同調だけをするような人物ではなかったようです。西郷隆盛は、自分の確固たる意志を持ちながらも、相手の立場や気持ちを理解し、尊重しようと努めた人だったようです。自分の考えとは違っていても、話し合いによってみんなの意見がまとまれば、自分が先頭に立って行動をする。まさに男のなかの男のような人です。彼の魅力は、その二つの要素が矛盾することなく共存し、高い次元でバランスがとれていた点にあるのかもしれません。ここで「君子」を「森田の修養の進んだ人」人に置き換えて考えてみたいと思います。森田の修養の進んだ人は、「和して同ぜす」、森田の修養が進んでいない人は「同して和せず」の傾向が出てきます。森田の修養が進んでくると、相対立していることが目の前にあるとき、両面観の立場から検討していくことができる能力を獲得した人だと言えるのではないでしょうか。例えば、森田先生のところに入院していた患者が、うさぎ小屋の掃除をしていた時、野犬が飛び込んできてうさぎを噛み殺してしまったという事件がありました。ここで修養の進んでいる人と進んでいない人の違いが如実にでます。修養の進んだは、「わあ、可愛そうなことをしてしまった。玄関の戸をきちんと閉めておけばこんな悲惨な事にはならなかった」と思うでしょう。修養の進んでいない人は、「これは入り口の造作が悪かったら起きたことだ。私の責任ではない」と思って言い訳、弁解、責任転嫁、自己保身に走ってしまう。修養の進んだ人は、森田先生と共に悲しむということになります。以後二度とこんなことが起きないように工夫をするでしょう。修養の進んでいない人は、森田先生から叱られないように自己防衛のことばかり考えます。にもかかわらず、森田先生から大目玉を食らうことになります。今後うさぎ小屋の掃除は懲り懲りだといってうさぎ小屋に近づくことがなくなります。この時に、「ああ、かわいそうなことをしてしまった」という初一念の感情をしっかりと受け止めていたら次の展開はまったく違っていたはずです。森田の修養で最初に湧きあがってきた感情を大切に取り扱うということが身についていたら、その後森田先生から罵倒されることはなかったはずです。

2025.10.21

コメント(0)

-

人生という舞台で人の心を打つ役者を演じる

感情と行動をきちんと区別する方法については、山崎房一氏の話が参考になります。人生はドラマ、人間はみんな役者 社会が舞台意志の弱かった私は「己に打ち克つ」ということが理解できなかったそれは 本心に関係なく演技することだ役者になることだ と知って納得できたのです役者は気分がすぐれないときでもまた嫌な相手であってもいつも最高の演技を見せてくれる役は、本心とはちがうところにあるからです本心でない言動は噓であり道徳に反するという考え方が人間関係をこわしてしまうのは役を演じることを忘れ本心をむき出しにしてしまうから本心で生きる人を世間では未熟で幼稚な人と見ます他人は私を 私の外面 即ち 言葉や態度で評価する今までは私は私の内面 即ち 心の動きで自分を評価していたそのような自分を自分の心の動きで評価する無意味なことはやめること人間関係を円滑にし 心の安定を願うなら言葉や態度を心の動きから完全に切り離し役を演じながら生活すればいいそうすれば人相もよくなるその妙を心得ている人物を私たちは円熟した人と呼ぶのではないでしょうか(心がやすらぐ本 山崎房一 PHP研究所 80ページ)不快な感情のまま、不快な気分のまま、体調不良のまま、ネガティブな思考のままに行動している人は、人生という舞台で大根役者を演じていることになります。大根役者はいずれ人生という舞台から引きずり降ろされ、孤独な人生を送ることになります。自分がどんなに惨めな状態にあろうとも、そんなそぶりを微塵も感じさせない役者になりきる。そんな能力を身に着けた人を、敬意をこめて「森田の達人」と呼ばさせていただきたいと考えます。

2025.10.20

コメント(0)

-

「ありがとう・・・感謝」という歌

他人を上から下目線で見ることが習慣化している人は、対立的な人間関係で自他ともに苦しんでいます。これを解決する方法として、形から入るというのは如何でしょうか。森田では、内相はそのままにして、外相を整えるといいますね。小金沢昇司さんの「ありがとう・・・感謝」という歌があります。一度You Tubeで聞いてみてください。この歌をリピート機能のある録音機に録音して絶えず聞くようにする方法です。できれば、普段いつも無意識に口ずさんでいる状態に持っていく。全部でなくても2番の最後の部分だけを覚えて口ずさむのもよいと思います。効果絶大です。この歌を口ずさみながら、同時に他人を非難したり否定することはできません。①ありがとう ありがとう 言い尽くせない ありがとう思い起こせば 数えきれない 多くの人に出会いました迷惑かけたり 心配かけたり 半人前の僕でしただけどこうして歌を唄い 夢をつむいで こられたのはあなたがいるから あなたがいたからあなたがいつも いつも 見てくれたからありがとう ありがとう 大切なあなたへ ありがとう②新しい時代 来たというけど 寂しい心変わらない酒に飲まれて 電話で怒鳴って 大人になれない僕がいるだけどこれから 明日を信じて歩いていける 気がするのはあなたがいるから あなたがいたからあなたがいつも いつも 見てくれたからありがとう ありがとう勇気をくれて ありがとうありがとう ありがとう 兄弟友達 ありがとうありがとう ありがとう 父さん母さん ありがとう 感謝を込めて ありがとう

2025.10.19

コメント(0)

-

現代人が当面している生の欲望について

森田先生が活躍されていた大正から昭和初期にかけての「生の欲望」はどのようなものだったのでしょうか。当時、「都会で一旗揚げて故郷に錦を飾る」という言葉がありました。社会的な成功と名誉に対する強い欲求を持っている人が多かった。当時の生活は今のように欲しいものが比較的簡単に手に入るという状況ではありませんでした。また兄弟姉妹は5人から6人は当たり前で、家督相続をする長男以外は家を出て自活する必要がありました。豊かで安定した生活を築き上げ、社会的に高く評価されるような人間になりたいという明確で具体的な目標がありました。現代人はどうでしょうか。「都会で一旗揚げて故郷に錦を飾る」というような目標を持つ人は少なくなりました。いまや物質的には欲しいものは何でも手に入れることができ、食べたいものは何でも食べることができる時代に生きています。大型テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、掃除機、クーラー、乗用車、パソコンやスマホを誰もが持ち、スーパーや量販店に行けば好きな時に好きなものが簡単に手に入る時代となりました。電気、ガス、水道も自由自在に使える時代に生きています。兄弟姉妹は1人か2人で、両親や祖父母が愛情と資金的援助の限りを尽くしています。現代人は昔と比べるとこれ以上ないような物質的に豊かで恵まれた生活を享受しているのです。こういう時代に生きていると、大正時代から昭和初期の人たちが目指していたような生の欲望を持つことはできなくなってしまったのです。では現代に生きる日本人はどんな生の欲望を持っているのか。①まず人生90年から100年時代を迎えて、「長生きリスク」が生まれてきました。長生きすると、身体の健康、心の健康、経済的自立、生きがいの面で様々な問題を処理しなければなりません。年金をもらっていても健康保険料、介護保険料、各種税金などが天引きされ、さらに公共料金やその他必要経費が自動で引き落としされて生活するのがやっとです。突発的な支出は貯蓄を取り崩している人が多いのではないでしょうか。現代人は、経済的に自立して、認知症や寝たきりにならないようにして、元気で生きがいを持って長生きしたいという欲望があります。②人間は「人とのつながりを求める」という根源的な欲求を持っています。しかし現実には子どもとの関係も疎遠になり、地域の人間関係も希薄になり、閉鎖的な人間関係の中で生活するようになりました。「隣は何をする人ぞ」といった社会の風潮があります。マンションに住んでいても、隣近所の人とは没交渉です。人間は孤立してひとりでは生きていけません。集談会の仲間、趣味の仲間、近隣の人、OBたちとの交流がなくなると、天涯孤独となり寂しい人生が待っています。暖かい人間関係のなかに身を置くことは、心の安定感を維持するために欠かすことができません。③仕事をしている人は、会社に対してどんな貢献をしたのか厳しく査定されています。成果第一主義です。ノルマがきつい、目標管理で追い込まれています。仕事はつらいものになっています。仕事を通じて自己実現を図ることは難しい状況です。会社内の人間関係は利害が対立してギスギスしています。これらの問題をどう解決していけばよいのか。④仕事から引退した人は、自由に使える時間がたくさんあります。その自由時間をいかに有効活用するのかが現代人に問われています。仕事、学習、習い事、趣味、ボランティア、動植物の世話など人によってそれぞれ取り組む内容は違いますが、目標を持って生活すること大切な時代となっています。⑤最近は、異常気象による天変地異、地震のリスクが高まっています。高齢者の交通事故も増えています。これらの災害リスクに普段からどう備えていくのかが問われています。⑥欲望が暴走する社会に突入しています。核兵器が暴走しかねない危険な時代に入っています。一旦核兵器が使用されれば、人類が絶滅してしまう可能性があります。森田の「物の性を尽くす」という考えは、すべてのものに居場所を与え、持てる力を最大限に発揮してもらうという考え方です。この考え方はお互いを思いやるあたたかい人間関係を作りますので、武力で対立することは少なくなると思われます。森田を学んだ人は、現代社会に対して警鐘を鳴らしていく必要が出てきたと考えます。これらの問題に真摯に取り組むようにすれば、人生90年時代を楽しく過ごすことができるように考えますが如何でしょうか。

2025.10.18

コメント(0)

-

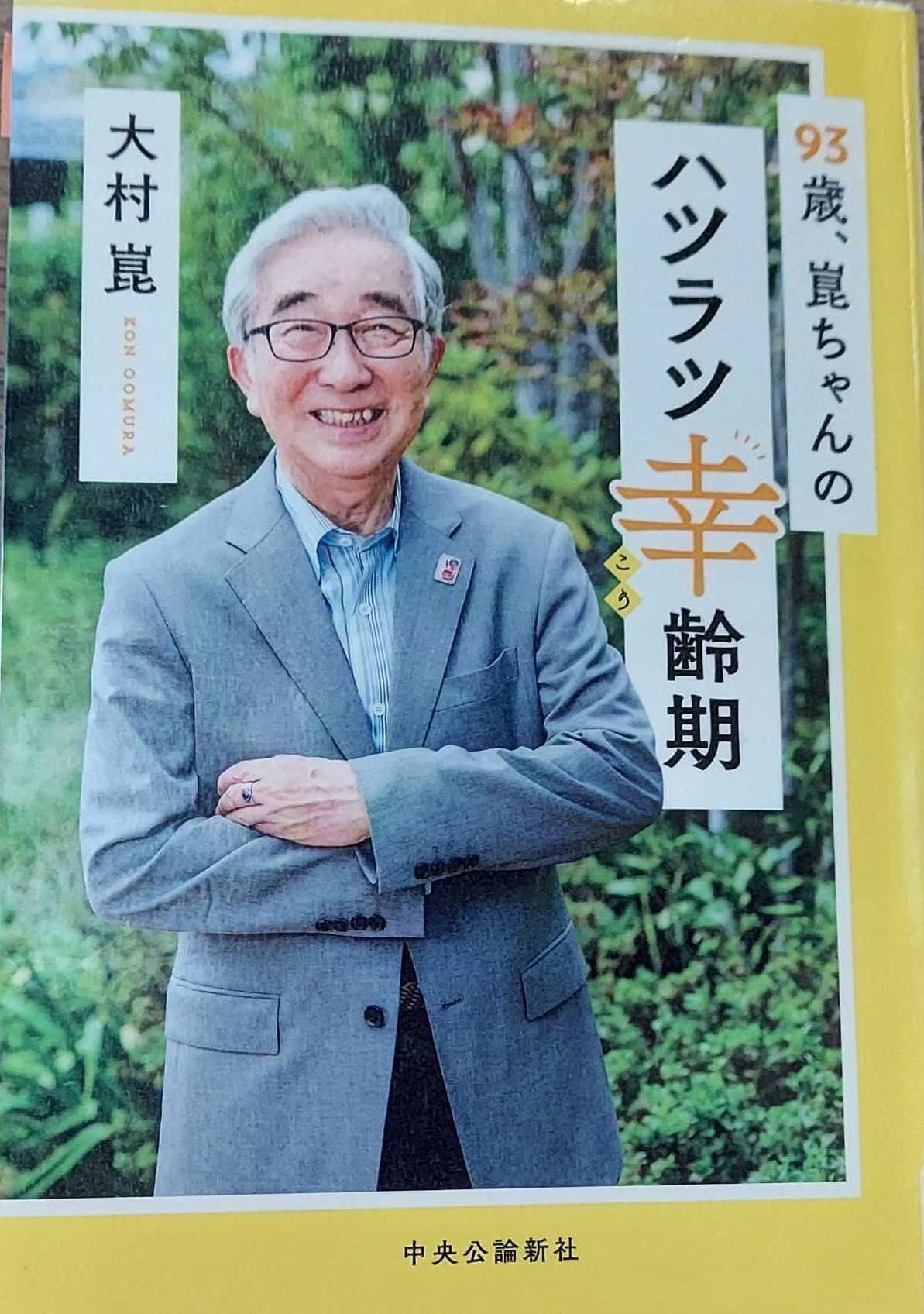

大村崑さんの健康法

「オロナミンⅭ」のコマーシャルでお馴染みのいつも笑顔の大村崑さんは現在93歳だそうです。家庭的には、太平洋戦争開戦の年にお父さんが腸チフスにかかって亡くなられた。その後一家離散を経験されている。大村さんは父親の長兄の家へ、4歳の妹は母親の妹の家へ、乳飲み子の妹だけは母親のもとに残ることになりました。大村さんが引き取られた叔父の家は、叔母が手荒な暴力を振るう悲惨なところだったという。毎晩布団の中で猫を抱いて泣いていたそうだ。一回逃げ出して、再婚していた母親を丹波まで訪ねて行ったことがあったが、面倒は見ることはできないと追い返されたという。健康面では、幼い頃から元気いっぱいの子どもではなかったようです。尋常小学校に入学したころは虚弱体質で養護学級へ通っておられました。目も悪く小学校2年生からずっと眼鏡人生だといわれています。小学生の時に叔母に平手打ちをされて左耳の鼓膜を損傷し難聴になりました。19歳の時には肺結核にかかった。右肺の切除手術をされています。医師からは40歳までしか生きられないと宣告された。結婚はするなと言われた。運よく生き延びたが、58歳の時に大腸がんになった。手術で取り除いた。その後60代、70代、80代と歳を重ねることができたが、病気していないからと言っても元気ハツラツとは限らない。気づいたときは、よたよた歩きの「ザ・おじいさん」になっていました。腹がでてきて腹まわりは1mを越えていたという。転機となったのは、86歳でトレーニングジムで筋トレを始めたことだった。バランスボールにもたれて数回がやっとだったスクワットは、まもなく15回できるようになった。その後はバーベルを肩に担いで、7年後の今では30キロのバーベルを担いで10回×3セットをこなしているそうです。スクワットも腕立て伏せも上達が数字にはっきりと表れます。それに体もどんどん変わっていくんですよ。僕の場合、筋トレをはじめて3年半後には、体脂肪率が25.9%から17.1%に、筋肉量は42.4キロから45.2キロになりました。背筋はピーンと伸び、肩は後ろに引けていて、正しい位置から首がスッとまっすぐ。膝も伸び、足腰に痛みはまったくなし、あんなに出ていた腹もすっきりと、片肺だけへこんでいた胸にもしっかりと筋肉がつき、60年以上つきあってきた息切れとも無縁になりました。ヨボヨボの「ザ・おじいさん」が、「びっくりするほど若々しい人」に変身できるなんて、こんなに楽しいことがありますか。会う人ごとに褒められて、いつだって気分は上々です。(93歳、崑ちゃんのハツラツ幸齢期 大村崑 中央公論新社)

2025.10.17

コメント(0)

-

神経症的不安と現実的不安は取り扱い方が変わります

不安や恐怖を考えるにあたって、「神経症的な不安」と「現実的な不安」をきちんと分けて対応することが大事になります。神経症的な不安にはどんなものがあるか。・人に嫌われているかもしれない。・赤面恐怖、体臭恐怖が気になる。・仕事でミスや失敗をすると、同僚に軽蔑されるかもしれない。・ガンなどの難病にかかって入院することになったらどうしようか。現実的な不安も見てみましょう。・今日の夕ご飯は何にしようか。・明日は試験があるが、準備不足なので不安だ。・仕事のノルマを果たすことができないのでイライラしている。・毎月の家計費がマイナスになっているので不安だ。・巨大地震がやってくる確率が高いと言われているので心配だ。神経症的な不安を考える上で大事なことは、生の欲望があるから不安が生まれているということです。・人から仲間として受け入れてもらいたいと欲望があるから、嫌われて仲間外れにされるのが怖い。・完璧な仕事をして、仕事が出来る人という評価を受けたいと思っているから、誰もが犯すようなミスや失敗が気になる。・いつも健康で長生きをしたいと思っているから、病気や認知症、寝たきりが気になる。不安と欲望はあざなえる縄のようなものです。神経症的な不安は生の欲望があることを教えてくれています。過度に不安や恐怖にとらわれると、生の欲望のことを忘れてしまいます。そして不安や恐怖を取り除いて、すっきりした気持ちを作りだそうとします。この方向は、精神交互作用でアリ地獄の底に落ちてしまいます。森田では神経症的な不安や恐怖は「あるがまま」に受け入れて、生の欲望を発揮に力を入れましょうと言われています。次に現実的な不安や恐怖は、神経症的な不安のように「完全服従」という態度をとるのは問題です。むしろ、積極果敢に手を出して不安や恐怖の原因を無くするように行動しなければなりません。明日のテストが心配なら、しんどくても勉強しなければいけません。仕事のノルマが達成できないのなら、どうすれば目標に近づくか検討して行動しなければなりません。家計費がマイナスになって自己破産が心配という場合は、ライフプランナーなどに相談して家計の収支バランスを見直す必要があります。地震が心配から、家具固定する。耐震化工事を検討する。非常食を用意する。避難訓練に参加する。など具体的な行動をとらなければなりません。神経質者の場合、神経症的不安に対しては、過度に不安や恐怖と格闘している。不安や恐怖を抱えたまま生の欲望の発揮に舵を切る必要があります。一方現実的な不安や恐怖に対しては、不安から目を背け、楽なほうに流されている。「気分本位」な生活になっている。現実的な問題は未解決のまま残り、より深刻な不安や困難として積み重なっていきます。これを逆にすけば、誰でも幸せな人生が待っています。

2025.10.16

コメント(0)

-

目標を達成するために5つの大事なこと

1年半前に脳外科医で神の手を持つと言われた福島孝徳医師が81歳で逝去された。福島孝徳記念病院で直接指導を受けられた根本暁央医師のお話です。あるとき福島先生が根本氏に次のような質問をされた。手術でもゴルフでも何でもいい、上達するうえで大事なことが4つある。一つは才能です。一つは指導者、一つは努力、もう一つは運です。これを大事な順番に並べてみなさい。根本氏は、最初に才能、次に指導者、努力、最後に運ですと答えました。そうしたら「お前は本当に馬鹿だな」と言われて、福島先生は、「指導者、努力、才能、運」と言われました。なぜかというと、いくら才能があっても、一人で努力したところでちゃんと上達することはできない。よい指導者に就くことが一番大事。そこで努力するからうまくなる。才能はそこに肉付けしてくれるものだと言われました。この4つが全部揃った上で、最後は「場数をこなす」ことだと言われました。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 9月号 49ページ)福島先生は、目標を達成したいと思ったとき大事なことが5つあると言われています。そして肝心なことは、優先順位があるということです。その中でもよい指導者を見つけることが大事になるといわれています。これは森田理論学習にも当てはまると思います。森田では森田先生が偉大な指導者です。文献を多数残されております。また弟子を多数輩出されている点も見逃せません。次に自助組織のNPO法人生活の発見会には素晴らしい先輩方がいらっしゃいます。ではどのような先輩から学んでいけばよいのか。ずばり森田理論と行動実践のバランスが取れている人です。森田では理論と行動は車の両輪にたとえられます。小さいなら小さいなりに同じ大きさの車輪であることが肝心です。理論が深まってくると当然行動実践の車輪は付け替える必要があります。つまり2つの車輪のバランスが取れているを見つけることが肝心です。たまに、理論の車輪はとてつもなく大きいが、行動実践の車輪は見るべきものがほとんどないという人がいます。こういう人を師と見誤っては将来の展望は開けてきません。次に、努力、才能、運、経験ですが、神経質性格を持っている人が、悔いのない人生を送りたいと思えば、森田理論学習は必須だと思います。1年くらいは寝食を忘れるくらい取り組んでみたいものです。努力精進をくり返していけば、味わい深い人生観を獲得できます。森田理論の行動実践は一つではありません。様々な切り口が用意されています。最初のうちは、数多い選択肢の中から一つか二つに絞り込むことだと思っています。例えば規則正しい生活習慣を作るなどです。私は森田先生の「鶯の綱渡り」という宴会芸を真似て、一人一芸を磨きあげてきました。もう15年以上になります。仲間とグループを作って、老人ホームや地域のイベントで披露しております。今や「わが人生に悔いなし」と思えるようになりました。若いころは神経症でのたうち回っていたが、最近は霧が晴れて視界良好になってきたような感じがしております。

2025.10.15

コメント(0)

-

精神療法はそれぞれ得手・不得手がある

精神療法には得手不得手があると思います。自分抱えている問題に一番に対応している療法に取り組むことが有効だと思われます。大まかにその違いをご紹介します。①森田療法・・・ちょっとした不安に過度にとらわれて、はからい行為を止められない人に適応しています。不安はあるがままに受け入れて、目の前のなすべきことに取り組むことを目指します。②認知療法・・・極端な認識の誤りを持っている人。事実を無視して先入観、思い込み、決めつけ、早合点してしまう人に合います。認知の修正を目指します。論理療法も認知の誤りを問題にします。認知療法と行動療法を合体させて、認知行動療法はよく知られています。保険適応となっています。不安をいくつもの階層に分けて、やりやすいところから、恐怖や不安に段階的に慣らしていく方法取ります。これはエクスエクスポーシャ―(暴露療法)と呼ばれています。③アドラー心理学・・・人間の悩みの大半は人間関係の悪化からもたらさられるという考え方に基づいて、どういう人間関係を目指していけばよいのかを教えてくれています。他者承認、他者貢献、自己容認がポイントになるようです。対人関係の問題を抱えている人に適しています。④マインドフルネス・・・藤井英雄氏によると、マインドフルネスとは「今、ここ」の現実にリアルタイムかつ客観的に気付いていくことだと言われています。過去や未来に心を奪われるのではなく、今ここに集中することと不安などの感情や思考に振りまわされるのでなく、それを客観的に見つめることを目指します。瞑想は一つの手法ですが、それがマインドフルネスのすべてではありません。⑤内観療法・・・自己中心的で周りの人に対して、過度の要求をしたり、支配欲が強い人には効果があります。お世話になったこと。して差し上げたこと、迷惑をかけたことを身近な人との関係の中から調べていきます。両親、祖父母、兄弟、同僚、友達などに拡がります。一人で行います。1週間の集中内観を受けた人によると、感謝の気持ちが湧き出て最後は涙が止まらなくなるそうです。但し、日常内観を継続しないと元の木阿弥になるようです。⑤交流分析・・・個人の人格を分析する理論で、それに基づいて行動の変化を促します。自分の人格を、回避・孤立型、協調・共存型、拒絶・自閉型、独善・排他型の4つに分けてどういう傾向が強いのかを分析して、今後の対人関係などに活かしていくものです。エコグラムが有名です。⑥家族療法・・・人間にとって最初の社会である家族が心の形成に大きな与えている。家族の人間関係の改善を目指します。様々な手法があります。愛着障害を抱えている人に役に立つ療法です。⑥ロゴ・セラピー・・・意味療法とも言います。人間は実存的に自らの生きる意味を追い求めており、その人生の意味が見つけられないことが、心の病に関係しているとみています。ナチスドイツの強制収容所から生還したヴィクトール・フランクルが有名です。その他精神療法はいろいろとあります。例えば、スキーマ療法、弁証法的行動療法があります。弁証法的行動療法は認知行動療法をベースにマインドフルネスや感情調整スキルを統合した療法です。すぐに不快感情に振り回されてしまう人、苦しみへの耐性力に欠ける人、人間関係をよくするコミュニケーションなどを学びます。自分びったりとフィットする精神療法をぜひ見つけていただきたいと思います。その他、薬物療法、カウンセリングを視野に入れて、神経症がある程度落ち着いたら、神経質者の生き方を取り扱っている森田理論の学習に本格的に取り組んでいくとその後の生き方が変わってきます。

2025.10.14

コメント(0)

-

逆説療法はどういうものか

「神経質の本態と療法」(森田正馬 白揚社)の解説は、河合博先生が書かれている。この中に「逆説療法」について詳しく解説されている。本書の中に発作性神経症の治験例があるが、この治し方は、できるだけ発作を起こすように努力してみよ、ということである。症状は神経質患者の意識の中心にあり、これを忘れよう、意識すまいと努力する。すなわち意識の中心より周辺に押しやろう押し込めようとする。そうすればするほど、それは意識の中心を占領する。意識しまいとすればするほどますます、一点に凝集強化される。これが神経質の症状である。しかし意識は、耐えざる流動・変化である。神経質症状も、環境の中で力動的に変化消長する。そして症状が意識の中心より、やや遠ざかったときに、意識的に無理にこれを中心に持ってくるように患者に努力させる。発作を起こすようにさせる。これは平素の患者の努力とは反対の心のはたらきをさせるのである。すると、ここに意外なことには、中心に持って行こうとする努力とは逆に、周囲に退くのである。(同書 267ページ)森田先生は、不眠の患者や心悸亢進発作の患者に逆説療法を試されている不眠の患者には、今日は寝てはならない。今日一晩寝ないでその結果どういう心理状態になるか、あるいは体調の変化の様子を明日詳しく報告するように指示された。いつもは寝ようと色々と工夫していた患者に、森田先生は逆に朝まで寝ないで起きておくようにという逆説療法を行われたのです。その患者は、憑き物が取れたようにその夜はぐっすりと眠り、目が覚めると朝になっていたという。心悸亢進発作の女性の患者は、一度発作が起これば、多くは3日あるいは5日間、同様の発作が起きていた。森田先生は、まずこれが器質的な病気ではなく神経性のものであることを確認された。本患者は私が往診したとき、ちょうど昨夜その発作があって、今夜もまた同じ発作が起きるに違いないと言って、これを期待していたので、私はこれ幸いと患者に向かい、「今夜寝るときに、発作がもっとも起こりやすいという横臥位をとり、自分から進んで、その発作を起こし、しかもその位置のままに苦痛を忍耐し、かつその発作の起こり方から、全経過を熱心に詳細に観察するようにして下さい。そうすれば私は、あなたの体験によって、将来けっして発作の起こらない方法をお教えする」と伝えた。この患者は森田先生が指示されたようにしようとしたが、自分で発作を起こすことができないで、5分も立たないうちに、眠りに入り、翌朝まで気が付かなかったという。

2025.10.13

コメント(0)

-

不安は神様からの贈り物という考え方

森田先生は、「善悪不離・苦楽共存」と言われています。(森田全集 第5巻 653ページ)「善と悪」「苦と楽」はあざなえる縄のように一体のものであり、切り離すことは不可能であるということです。私たちは別々のものとして区別してしまう傾向が顕著ですが、両面観で両方を見ていかないと正しい判断はできないということになります。それらを別々のもとして取り扱うと次のようなことが起きます。苦しいことや嫌なことにとらわれてしまいます。目の敵にしてなんとかして取り除こうとするか避けるようになります。精神交互作用で神経症を固着させてしまうことになります。森田先生によると、人生には苦しみや不安がつきものであり、それを排除しようとすれば、かえって苦しみを増悪する原因になると言われました。森田先生は、苦しみや不安をあるがままに認めて、その裏にある生の欲望に向かって努力精進する態度が肝心であると言われました。恐怖や不安をなくして楽になろうとすれば、自己嫌悪感、自己否定感が生まれてきます。どうにもならないことに関わりすぎると、疲れ果ててしまい、目の前の「なすべきこと」に取り組む気力・体力が萎えてしまいます。葛藤や苦しみはイヤなものではありますが、それを抱えたまま必要なことを必要な範囲で取り組んでいくと、観念的悪循環がなくなり、日常生活の好循環が生まれてきます。森田では善悪や苦楽といった価値評価の枠を乗り越えて、ただひたすら現実の「生命の躍動」そのものになって生きていくことを推奨しています。森田先生は、「不安心はすなわち用心の安心にして、失敗はすなわち改良の喜びである」と言われています。(森田全集 第5巻 652ページ)この言葉は、「不安は安心のための用心である」という言葉に言い換えることができます。不安は戦うべき相手ではありません。不安はあなたを強力にサポートしています。不安は、あなたに危険やリスク、問題や課題を教えてくれているありがたい存在です。いわば神様が我々に与えてくれた「ギフト(贈りもの)」のようなものです。解決可能な不安に取り組み、解決すれば小さな成功体験を味わうことできます。成功体験の積み重ねは、ステップアップした課題や目標への動機づけに繋がります。

2025.10.12

コメント(0)

-

「治らずして治る」とは、どういう意味か

「治らずして治る」という言葉は、なんともすっきりしない言葉である。禅問答のような言葉である。第三者から見ると、神経症が「治っている」ように見えるのだが、本人にしてみればすっきりとしない。まだ治ったとは思えないという状態のことだろうか。手足の骨が折れたとき、ギブスを取り付けてじっとしていると骨がくっついて、元のように動かせるようになることを想定しているのであろうか。そもそも神経症というものは、不安や症状を取り除きたいと思っているうちに、気がつくといつの間にかアリ地獄に落ちていたというようなものです。観念上の悪循環、行動上の悪循環で仕事や日常生活に支障が出てきます。自分で意識しないうちに徐々に進行していくので厄介です。神経症が治るというのは、アリ地獄の底から地上に這い出ることを言います。これは口で言うは易く、実行困難です。自分一人でなんとかなることはありません。仲間の助けが必要になります。時には精神科医、臨床心理士の力が必要になります。運よく地上に這い出すことができたらどうなるか。不安や症状にとらわれやすいという神経質性格が、急に外向的性格に変わり、不安や症状に振り回されなくなるということではありません。不安や症状にとらわれながらも、目の前のなすべきことを何とかこなせるようになってきたということです。この状態は不安にとらわれながらも、「本当に苦しいよね。つらいよね。でも仕事や生活を放置していくわけにはいかないから、それらはいったん棚上げにして最低限必要なことだけをやっていこう」という段階に変化してきたということです。この状態は、第三者から見ると、「そんなのあたりまえのこと、普通の人はみんなそうしているじゃない」ということになります。ことさら、症状が治ったとか、治らないとか議論しているのはおかしいということになります。神経症の場合は、葛藤や苦悩が大きいので、どん底にいた時の苦しみを10とすると、いまはどれくらい軽減されたと考えます。行動力が回復してくると、葛藤や苦悩が軽減してきます。苦しみが9、8、7・・・と減少してきます。その減少した部分が実は治ったということなのですが、素直には納得できない。それは不安や神経症に振り回されないで、完治することをイメージしているからです。心配性という神経質性格は一生ものですから、そんなことはあり得ないことなのですが、目標が高すぎていつまでも苦しんでいるということになります。第三者から、「これ以上治さなくてもいいんじゃない」と助言されても、そんなことは受け入れられないのです。「万が一再発したどうなるの。責任を取ってくれるの」という気持ちなのです。「治らずして治る」というのは、完全に治らなくても、仕事や日常生活が何とか回るようになった時点で神経症の克服宣言をしましょうと言っているのです。そして、ここからが大事なことですが、神経質性格には、他の性格者には見られない類まれな優れたプラスの特徴があります。プラスの側面を大いに評価して、神経質性格として人生90年時代を乗り切る人生観を確立していくことに邁進していくことがより大事になります。そのためには森田理論学習を継続することです。これを一人でやっていてもあまり顕著な効果は望めません。幸い森田には自助組織生活の発見会があります。地方には集談会があります。それだけでは物足りない方には、現在はネットを通じで様々な学習会や交流会が開催されています。これを活用すれば全国の仲間と家に居ながらつながります。ちなみに私は地元集談会の他、4つのZOOMの学習会に参加しています。井の中の蛙が、大海に飛び出たようなものです。全国の人と交流ができて嬉しいかぎりです。

2025.10.11

コメント(0)

-

「事上の禅」とはどういう意味か

森田先生は修養は実際を離れてはいけないと言われています。実際と修養が不即不離でなくてはならない。事上の禅が必要だと言われている。これを次のような例で説明されている。Ⅿ君は、中学では1番で卒業し、士官学校には、ただ1回で、17人に1人の競争試験に合格して、入学したのだから、優秀な人です。それが大尉にまでなって、それをやめて今は精神病院の看護人をしている。どうして、そうなるかというと、神経質のいろいろな思想の矛盾からの結果です。はじめ僕のところに入院し、その後、古閑君・佐藤君のところと、その間、郷里に帰ったり、上京したりして、長い間隔はあったけれど、森田療法の遍歴者であって、療法のための療法、修養のための修養で、いつまでも、物足りないという気分のために、修養ということに執着しています。Ⅿ君が軍人としての勉強をすれば、すなわちそれが修養になり、向上するけれども、それをやめて、いたずらに修養という机上論にとらわれるから、それが思想の矛盾になって、逆に人生は退歩するばかりである。現在、同君のやっている看護人も、やはり修養のため、治療のためのつもりで、やっているのである。(森田全集 第5巻 266ページ)この話によると、Ⅿ君は症状を治すことを唯一最大の目的にして生活していることが分かります。森田先生は神経症を治すための修養はやめて、その時その場で、必要に応じて必要なことを必要なだけ取り組むことが肝心であると言われています。神経症で苦しんでいる人は、不安や恐怖、違和感、不快感などがあると、まずそれを取り除いて万全の精神状態を作り上げてから行動しようとする。また仕事をするにあたっては、頭の中で「これならなんとかなる」と納得しようとする。徹底的にシミュレーションをしないでとりかかると失敗ばかりしまうと考えてしまう。失敗すれば費やした労力やお金が無駄になりかねない。人から嘲笑される。効率を重視し、やらなければよかったというのは何とか避けたい。リスクをとることを怖れ、再起不能に陥ることを避けようとする。挑戦や行動をした結果、たとえ失敗しても貴重な経験の蓄積は、人間としての成長につながるという考えは無視しているのである。森田先生は「事上の禅」で伝えたいことは次のようなものです。不安や恐怖、イヤな気分を観念の世界でどうにかしようとするのではなく、それらを「あるがまま」に認めて受け入れ、目の前の「なすべきこと」に視線を移して行動するということになります。例えば、緊張や不安を感じているときに、「どうしてこんなに不安なんだろう」「この不安を取り除かなければ」と考えるのではなく、「不安を感じていても、やるべき仕事や家事に手をつける」という態度で生活することです。感情や気分と実践・行動はきちんと分離するということです。理屈や感情にとらわれずに、行動を通じて現実に向き合うと、その結果として、心が次第に安定し、より豊かな生活を送れるようになるということです。頭で納得できるのを待つのではなく、まず行動することが、心の状態を健康に保つ一番の近道だと森田先生は説明されています。

2025.10.10

コメント(0)

-

集客力がある過疎地の道の駅

高知県四万十町は、1日1000台の交通量しかありません。京都府南山城村は、2014年全国消滅可能性都市の全国17位にランクされた村です。一見集客に不利な奥地にありながら、平日も賑わい、全国にファンを持つ「道の駅」があります。「道の駅四万十とおわ」と「道の駅 お茶の京都 南山城村」です。年間売り上げは、「四万十とおわ」が5億円、「南山城村」7億円です。ちなみに全国の道の駅の売り上げ平均は2億円と言われています。利用者はそれぞれ年間約15万人、62万人です。実はこの2つの道の駅は運営ノウハウの面で協力関係にあります。「南山城村」の方が、「四万十とおわ」に出向いてその考え方などを学んで実践してきたのです。「四万十とおわ」のほうは、実は高知在住で地域活性化、地域再生のパイオニアである梅原真氏の指導を受けているのです。梅原真氏の考え方は、地元に住んでいると都会の人から見ると、その土地その土地で素晴らしいところがいろいろとあるのに、その素晴らしさに気付いていないというのが出発点になっています。あるとき「四万十とおわ」の畦地履正氏が梅原真氏に「十和村には特産品が何もない」と愚痴をこぼしたそうです。すると、梅原真氏がバーンと机をたたいて、「何いっとんじゃおまんは!」「十和におって、この地域の価値が分らんのか」「おまえ、そこの川見てみい。天然の鮎が泳いどって、網を放ったらばんばん獲れる。これを東京の築地の料亭で1匹食うてみい。3000円はするぞ。おまんはそれをタダでこんだけ食えるんじゃ」「十和村のお茶は全部手摘みじゃ。その価値が分らんのか!」畦地氏は目から鱗でした。何もないと言いながら、本当は非常に贅沢な、自然の「資本」があることに気づいた。そこから彼の人生はガラッと変わったそうです。十和村には手摘みのおいしいお茶があったのですが、静岡茶のブレンド用として出荷されていた。そこで「四万十川のほとりで新茶を楽しむ会」を企画したところ、ゴールデンウィークの2日間で30万円の売り上げがあった。次の年は200万円の売り上げがあった。その他、「四万十の水」「天然の鮎や鰻」「四万十の檜風呂」(檜の端材を袋詰めにして販売)、「四万十地栗・ジグリキントン」(十和村は栗の産地だった。最盛期800トンあったが当時30トンを切っていたので再生することにした。生産工場も稼働している)これらが宣伝効果と相まって大盛況となっている。南山城村は、隣町と合わせると京都産のお茶の7割から8割を生産していた。これを宇治の茶問屋さんが買取り「宇治茶」として販売されていた。今は「むらちゃ(村茶)というブランドで販売しています。人気なのは村で春先に摘んだ茶葉で作る「村抹茶ソフトクリーム」です。濃厚なお抹茶味ときれいな緑色が特徴の品種「おくみどり」を使って、注文を受けたその場で作ります。連休シーズには1日で1400本売ることもあります。これで年商7億ですから、普通の道の駅の3倍強です。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 9月号 22ページ参照)我々も自分の強みや能力を棚卸して、自分の強みを活かすような生き方をしたいものです。自分の欠点や弱みや不得意などを修正することに注意や意識を向けていると、元々持っていた長所や強みや得意は目減りしてくると集談会で聞きました。頭に入れておきたい言葉です。

2025.10.09

コメント(0)

-

「ともかくも手を出す」ということ

水谷啓二氏が形外会で森田先生に次のような質問を投げかけました。学校の書物をまったく読む気が起きないときに、形外会の余興の滑稽劇の稽古に精を出した。これは森田先生がよく言われる、ともかくも手を出したことになるでしょうか。これに答えて、森田先生曰く。それは手を出したことにはならない。もし君が学校の書物を読めば、それが手を出したことに相当する。君が書物を読まないのは、苦しくて興に乗らないからである。その苦しいながらに読むことをともかくもというのである。(森田全集 第5巻 301ページ参照)このやり取りについて、「応用森田・活用森田」の学習会で話題になった。書物を読みたくないというのは、素直な気持ちではないのか、森田では素直になることを「純な心」と言います。自分を叱咤激励して勉強したり書物を読むというのは苦痛です。それを回避するのは「純な心」ではないか。どう考えたらよいのでしょうか。書物を読みたくないというのは自然に湧き上がってきた感情です。感情は自然現象ですから、どうすることもできません。この感情を無視したり、コントロールしようとすると、その嫌な感情をつつきまわして刺激することになり、どんどん膨れ上がってきます。森田では嫌なことは「あるがまま」に認めて受け入れ、目の前のなすべきことに手をつけることをお勧めしています。この場合は、「書物を読む」か「滑稽劇の練習をする」の2つの選択肢がありました。どちらを選択するかは、その時の状況や状態によるのではないでしょうか。例えば、試験が近づいている、リポートの提出期限が迫っているという場合は、いくら気分が乗らなくても書物を読まなければならない。森田先生の話は、そうした状況を想定しての発言ではないでしょうか。試験が近づいているのに、やる気がしないので、やりやすい滑稽劇の練習をするというのは問題の先送りになるのではないでしょうか。不安は解消できないどころか、ますます大きくなっていく。片や、特段急いで勉強する必要がない場合もあります。それより近日中に滑稽劇の上演が迫っているような場合は、滑稽劇の練習を優先した方がよいかもしれません。いずれにしても、その時の状況や状態を見ないで安易に「こうした方がよい」などと観念的に行動方針を出すことはできないということです。主観的事実だけでなく、客観的事実を加味して考えないと、片肺飛行になってしまいます。片肺飛行は不安定でとても危険です。サーカスの綱渡りでは落下して大けがをします。神経質者は両面観でものごとを見るということが比較的苦手です。自分の主観的事実を重視して、客観的事実が蚊帳の外になっているというケースが多いように思います。精神拮抗作用というのは、ある欲望や考えが沸き起こったときに、それを制御する不安の感情が自然に湧き上がってくるというものです。その両方の感情を比較検討して行動を選択しないと、問題行動が起きてしまうことになります。

2025.10.08

コメント(0)

-

「目的本位」を再考する

「目的本位」という言葉は、森田理論学習をしているのは、森田理論の核心をなす言葉の一つとして受け取られており、改めて再考することはありません。前回瀬戸内支部主催の「応用森田・活用森田」の学習会で、「目的本位」という言葉の再考が行われた。とても参考になりましたので、このブログで取り上げてみたいと思います。生活の発見会から「新版 森田理論学習の要点」が2004年に発行されたとき、従来の要点である「森田理論学習の実際」(紫色の表紙)で大きく取り上げられていた「目的本位」という言葉が一時見当たらなくなりました。作成者にその理由を尋ねたところ、現代は「目的本位」に行動しても、目的が達成されないことが多く、結果として自己嫌悪、自己否定で苦しむ人がいると説明された。つまり「目的本位」が「かくあるべし」となって、自己嫌悪や自己否定に向かいかねないというものであった。その時はそんなものかなと思っていたが、その後も「目的本位」という言葉は多くの人から、森田理論の核となる考え方の一つとして使い続けられてきた。「目的本位」の意味するところが今回の学習会で解けた。帚木蓬生氏の「生きる力 森田正馬の15の提言」の中で、「目的本位」の反対語は「気分本位」だと言われています。「気分本位」は自分の行動を気分で判断し行動することです。気分で行動すると、イヤなことに手を付けなくなります。ですから「気分本位」行動は「怠惰」に直結します。「気分本位」の反対の極みにあるのが、森田正馬が口にした「目的本位」です。今日一日、悲観し溜息をつきながら働いたとき、悲惨な1日だと考えるのが、「気分本位」であり、よくぞ働いた、目的は達したと、安堵するのが「目的本位」だと言われています。不安や症状があっても、「目的本位」に行動することが神経症克服には欠かせないと言われています。今回の学習会でも「目的本位」の役割の一つとしてそのことを確認しました。そのうえで「目的本位」には、大きな落とし穴があるということがわかりました。有り余るエネルギーを持っている人は、「目的本位」で行動しなさいと言われると、他人のことや外部の状況やその変化にはお構いなしに、猪突猛進で我を押し通してしまうことがあります。しかし自分の気持ちや欲求を最優先に考えて行動していると、他者からの反発を招き反目し合うようになります。ではどうすればよいのか。「物事本位」になればよいという話が参考になりました。つまり我を押し通すのではなく、他人や物事とのバランス、調和を最優先に考えるということです。森田では主観的事実に対して、客観的事実があるといいます。そのバランスを取りながら前進していくことが欠かせないと言ことがわかりました。主観的事実は無視してはいけませんが、それを基にして行動すると弊害が出てきます。むしろ客観的事実を優先した方が丸く収まり、自他ともに幸せになれます。

2025.10.07

コメント(0)

-

感謝の気持ちが未来を拓く

WBO世界バンタム級王者の武居由樹氏のお話です。武居氏は元々キックボクシングをされていて、キックボクシングでも世界チャンピオンになっている。武居さんの両親は離婚し、母子家庭で育ち、母親のネグレクト(育児放棄)にあった。愛情いっぱいに育てられたわけではなかった。家を追い出されて非常階段で寝ることもしょっちゅうあったという。まともに食事を与えられないでコンビニのおにぎりを盗んで補導されたこともあった。その後育ての親であるキックボクシングの指導者、育ての親である古川誠一氏夫婦にめぐり合うことができたのが大きかった。K-1で優勝したときのインタビューで、育ての親である古川夫婦に対して、「古川氏との出会いがなかったら今の自分はない」感謝の言葉を述べている。と同時にネグレクトを受け、音沙汰が途絶えた実の母親に対して、「生んでくれただけで感謝します」と述べている。普通はネグレクトの母親に対して、怨みや不平不満で顔も見たくないという気持ちになると思われます。その母親に対して、世界チャンピオンになったからとはいえ、「生んでくれただけで十分です」という言葉の重みは大きい。大橋ボクシングジム会長の大橋秀行氏は、恨みや不平不満というエネルギーを発していると、本人はすごく疲れる。ボクシングに取り組むエネルギーは萎えてしまう。感謝はその真逆で大きなプラスのエネルギーを生み出す。人生の最初で躓いても、それを「神様からのギフト」として受け取り、自分の成長の肥やしにできるか、あるいはいじけてダメになってしまうか、この心の持ち方でその後の展開は全然違ってくると言われている。武居氏は試合後のインタビューでは「足立区から来た武居です」と毎回言っているという。『はい、その言葉に込めているのもやっぱり感謝ですね。近所のおじいちゃんやおばあちゃんもずっと応援してくれて、「試合見たよ」と声をかけてくれるんです。足立区に育ててもらったので恩返しがしたいですし、足立区ってどうしても治安の悪いイメージがあるじゃないですか。自分が活躍することで、良いイメージに換えたいっていう想いも強いです』私は毎晩仏壇の前で両親やご先祖様に、「今日も無事に過ごすことができました。ご先祖様の加護に感謝いたします」と言って手を合わせています。また毎日日記に感謝の言葉を書いています。特に思い浮かばないという日は、当たり前に過ごしていることの中から見つけています。もしこれが突然失われたらどうなるだろうと思うことにしています。そうするといくつも感謝の言葉が湧き上がってくるのです。感謝の言葉は、不平不満をなくする「魔法の言葉」だと思っております。

2025.10.06

コメント(0)

全5467件 (5467件中 1-50件目)