2013年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

農作業、熱中症対策は万全に!

農作業、熱中症対策は万全に! 梅雨の合間のいきなりの真夏日に気をつけておかねばならないもの、それが 熱中症対策です。なんといっても、まだ身体は本格的な暑さに対応できていませんものね。そういうわけで、今回は農作業中の熱中症対策のはなしとなります。よろしかったら。 ↓日本救急学界の資料において、『他の産業よりも重症の熱中症になる危険性が高い』とされているのが、じつは農業なんです。ご存知でしたか。その原因として、働く場所と働く時間が挙げられます。なんといっても農業では ● 日中に、野外やハウス内で働く機会が多い ● 午後の14時から17時にかけて働くことが多いのですから、農業の作業中に熱中症事故がおおいというのも、よくわかります。したがって農業では、事故を予防するための熱中症対策が非常に重要になるというわけですね。 そこで本題の、体験からお薦めする熱中症発生の防止効果がある保冷グッズですが・・・ (1) 首の後部に、遮光や遮熱効果のあるカバーがついた帽子(2) 背中や胸元に保冷剤の入るポケットのついたベスト(3) 保冷剤をいれられるポケットがついて首筋を冷やせるマフラー などが、じつに効果的でお勧めですよ。付け加えまして、それらのグッズに加えて、とくにこの時期のハウスまわり時に 重宝しているのが (4) カボスやヘベズなどの柑橘果汁を加えたスポーツドリンク(5) 軟らかい、大粒の ウメボシ〔個人的にはカツオ風味♪〕などなどです。ちなみに利用する柑橘は、ジャパニーズ柑橘のほうがお薦めです。 普段は、“なんといっても体が資本だから、充分な対策をとりましょう”なんて、とくに新規就農者の皆さまにご紹介している熱中症対策についのおはなしでした。よろしかったらお試しください。 今年はなんだか、カラ梅雨になりそうな気もするんですよね。 そうなったらよけいに、 熱中症には注意 です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.30

-

イネは 水管理でつくる。

イネは 水管理でつくる。G今回は、3月末前後に田植えされる南九州・宮崎の沿岸部の早期コシヒカリ作を例にとって、イナ作における水管理をご紹介しましょう。まずは田植前の3月中旬には、植えしろを完成させて水を貯め、水温を上げておくことからイネの水管理は始まります。ののの ↓無事に田植えを終わらせた後は、霜対策と風対策のために、やや深水として苗を守り、↓苗が活着したら、分けつ〔イネの株をふやすこと〕を確保するために晴れた日中は浅水にして、水温をあげることに努めます。↓水温があがって分けつがとれはじめていることを確認したら、一度田の水をすべてを落水して、土中のガス抜きをします。↓その後は浅水とし、ひとつのイネのイナ株の本数が26本前後になった5月末の時点で、1週間程度水を抜く中干し にかかります〔中干しは、体づくりの段階の生長から、実をつくる生長に転換させるためにおこないますよ〕。ののの ↓中干し後の 穂ができる時期の水管理は、水を入れたり・出したりする間断かん水をおこないます。↓イネの穂が育つ時期にあたる6月10日から6月末にかけては、水を切らさないように、田に水をいれた状態を保ちます。↓そして6月25日前後に、めでたく出穂となります。↓出穂がすんだ7月は、暑さがきびしい時期にもあたりますので、あまりに気温が高いときには、水をかけ流しにして気温の上昇を防ぎます。ののの ↓イネ刈り前の最終的な落水は、〔水持ちが良い・わるいといった〕田の状況でちがってきますが、コンバインの作業がしやすい乾く田であれば、極力 落水を遅らせます。↓例年どうりの生育であれば、7月下旬にはイネ刈り です。といったわけで今回は、生育初期には主として田を保温する手段として、そして 生育後期には 主として田を冷却する手段としても用いられる水田の“水”についての、おはなしでした。 まあしかし、イネっていう作物は 素晴らしいですよね。3月 下旬にうえられた3キロほどの稲のタネが 7月の末には 〔うまく管理すれば〕600キロ以上のおコメになるというわけ ですから。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.29

-

水の駆け引きでつくるから“水稲”。

水の駆け引きでつくるから“水稲”。G 水不足が懸念されていた南九州地方も梅雨いり。昨日から水不足の解消につながりそうな “恵みの雨”が降り始めました〔なにせ一昨年は、こんな惨状 であったのでしょうじきホッとしました〕。ということで今回は、次回関連という事で イネの水管理の回を再掲載してみましたよ。よろしかったら。 ↓「イネつくりといえば・・・“みすみはんさく”さん。」田植えから約60日が経過するころ、この時期は、身体づくりにおわれていたイネの生長が、実をつくる生長に切り替えられていく時期なんですよ。田植してひと月後の話しは こちら。 〔4月1日前後に田植したイネでは〕そんな季節のはじまりです。 そしてイネの生育の転換期を助けるのが、田んぼの水管理です。この時期に、“ためっぱなし”であった田の水も、抜いてしっかり干すんです。 これを 「中干し」といいます。 このような管理をするのには、もちろん理由があります。 ■ 土中の有機物の分解に伴い発生する硫化水素やメタンガス を抜く ■ 遅れて発生しようとする、イネの生長〔分けつ〕をおさえる ■ イネミズゾウムシ・シャンボタニシなどの水棲害虫の駆除 ■ 田の表面を硬くしていくことで、来るべきイネ刈りをやりやすくなる といったところ。 そうそう、田んぼが見られる環境にお住まいで、田を見る機会がある・・・といわれる方は、就農希望者でなくとも、ぜひぜひ田の水の有無を観察されてください。面白いものですよ。 あ、そして タイトルの “みすみはんさく” さんです。 三角半作さん? 水見範作さん? じつはこの方、日本のイネつくりコンクールで、長年にわたって優勝してこられた方なんです・・・なんていったら信用していただけるかもしれませんが〔無理か/笑〕、ほんとはイネつくりに関する格言です。 正確には 「水見半作」となります。これは 水の管理は、稲つくりの半分を占めるほど大切な作業である という意味なんですね。。頼りになるんですよね、みずみはんさく/笑。 土の栄養状態や病害虫のことばかり、あるいは大型機械での大規模農業が注目されがちなイネつくりですが、じつは イネつくりには、田んぼという生育環境をコントロールするための〔ある意味ローテクともいえる〕水管理技術も必要不可欠です・・・ということですね。 中干しの時期の。田のライムグリーン色のなかにたたずむのは、 凄く気持ちがいいんです。そう、これすなわち アマガエル気分 ↓/笑。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.28

-

苦楝子と書いて“くれんし”、苦楝皮と書いて“くれんぴ”。

苦楝子と書いて“くれんし”、苦楝皮と書いて“くれんぴ”。Hトリが食べ、その結果 種がはこばれることで、いろいろな場所で芽吹くセンダンのはなしのつづきですが・・・じつはこのセンダン、薬用植物として利用されています。生薬として用いられるのは果実と樹皮で ● 秋冬に黄熟したセンダンの実を採取して、果肉の部分を生のまま や日干ししたものを 苦楝子/くれんし ● 初夏に剥いだセンダンの幹の皮のコルク層の部分を除いて、細か く刻んでから、日干しにしたものを 苦楝皮/くれんぴ と、よばれていますよ。その効用ですが、この苦楝子と苦楝皮は、ともに駆虫効果があり、回虫や条虫の駆除薬として服用利用されます。また外用薬として果実や樹皮を煎じた煎液は、ガンコな皮膚病用の薬として利用されます。また苦楝子/くれんを患部に直接塗ることで、霜焼けやヒビの治療にも効果があるとされています。ということで、薬用としてなかなかに有用なセンダンなのですが、問題となるのは服用するときの量であり、センダンの実〔茎葉〕を食べることによる牛・豚・羊・山羊や犬・ネコなどの中毒症状があるとのことですので、この点は注意が必要です。さて、そこでトリです。食べる量によっては中毒作用をおこすといわれる、そのセンダンの実を〔熟れた秋冬の季節に〕ついばむトリたちの健康には、影響がないものなのでしょうか。と、ヒヨドリやムクドリ、そしてときにはカラスなどが、センダンの樹にとまっているたびに、そしてその後の春先に、庭のあちこちからセンダンの若芽が顔を出すたびに心配になってしまいます。まあしかしそのあたりは〔こちらが心配しなくてもいいように〕トリたちにも考えがあり、ひょっとしたら メヒコのトリのタバコのはなしのように体内の寄生虫対策として、 中毒症状を承知したうえで上手にセンダンを利用しているのかもしれませんね。トリにまつわる病害虫については こちら 。ということで今回は、身近な大木であるセンダンと、そのまわりで生活している〔自分を含めた〕動物たちのおはなしでした。 それにしても、いつも手に持ったときに思うのは、トリたちの体重 の軽いことです〔なんといっても空を飛ばねばなりませんものね〕。 それだけに、センダンの中毒が気になってしまうのです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.26

-

鳥に運ばれて広がるセンダン。

鳥に運ばれて広がるセンダン。Hさほど 広くない庭。手前にサザンカ、後ろにきれいに樹形の整えられたイチイガシの樹のある庭があります。 のののののののののののののののの 5月になっておこなう、この庭のサザンカにつくチャドクガの防除時に、しなければならないこと。ののののののののの それは この庭を囲っているブロック塀やカシの根元になどに、いつのまにか生えてくる〔名まえのわからぬような〕雑多な樹木の芽吹きを早めに除去していくことです。その作業を忘れちゃったり、「せっかく生えてきた芽立ちだから大きくしてみるか」なんて考えてしまったとしたら・・・・ののののののの そのときは ちっちゃかったはずのセンダンの芽は・・・10年を待たずして “こんなになっちゃいました” 。いっしょに撮った剪定用のハサミとの対比でおわかりになるとはおもいすが、いまでは 太さ30センチ超 ・ 高さは3メートルのハシゴの2倍の高さはゆうにあります。ということで住宅密集地にある庭では、鳥の運んでくる樹のなかでもとくに生長が早すぎるうえに、台風来襲時などの強風時には枝が折れやすいために危険となる いつのまにか生えるセンダンには気をつけたほうがよいというおはなしでした。 おとなりのお宅の邪魔 になりはじめているこのセンダン。 撤去するには、もちろん専門の業者さんでなければ、いま や歯が立ちません/涙。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.25

-

ふたたび宮崎でマダニの被害発生。

ふたたび宮崎でマダニの被害発生。H本日24日、宮崎県は県内の60代男性が、マダニが媒介するウイルス性感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」に感染したと発表しました。ニュースは、 こちら 。ということで、4月8日分の当ブログの再掲載です。よろしかったらご参考に。 ↓『マダニには注意したほうがいいな、と思った日。』中国でしか発生していない”といわれていた重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルスがじつは日本国内でも発生していたと報道されたのは本年の2月から3月にかけてのことでした。しかしこのニュースを聞いても 仕事がら屋外にいることが多いけれど、それでいてこれまでに 病気を媒介するマダニ類に刺された経験もないし、このぶんで は、これからもマダニに刺されることはないのではなかろうかと、正直にいえば、まるで人ごとのように 私は思っていたのです。けれど、このウイルスに感染したときにみられるという症状を知ったときに、この思いは変わりました。その症状とは 顔面神経症です。このウイルスに感染したときの一般的な症状である“かまれた後に発熱や嘔吐、下痢の症状がある”場合に加えて、まれに顔面神経症の症状がでることもあるというのです。顔面神経症の主因はストレスなどによるものだ・・・と自分かってに思っていただけに、この〔マダニが関係することもある〕事実には驚かされました。というのも、私の知り合いの農家さんたちのなかで、“急に顔面神経症の症状が出た”方が、少なからずいらっしゃるからなのです。そして農家さんといえば、その仕事のほとんどは野外活動ということになりますものね。だから思ったのです。唐突に顔面神経症になった農家さんのうちの幾人かは、屋外活動のなかでマダニにさされたのがこの病気にかかった原因ではなかったのかと。もしそうであれば、農家さんとおなじように屋外活動が多い私も、マダニ刺されて病気になる危険が大いにあるのではないかと。なにせ、ここ宮崎県のダニの分布の状態ですか・・・じつにこのような状態だというのですから。ということで、これからもとくに気になる場所で野外活動するときは、〔メキシコのスズメを見習って〕いままで以上にきちんとした服装で野外活動しなれければならないなと、自戒したのでした。 それにしてもメキシコのスズメですが・・・タバコの害は 知りつつも ダニにやられるよりもまし、とでも考えている のかもしれませんね。 そして、マダニと顔面神経症の関係についてのページは こちら になります。「夢で終らせない農業起業」 「里地里山複合大汚染」

2013.05.24

-

メヒコのスズメが、ダニの防除に利用するもの。

メヒコのスズメが、ダニの防除に利用するもの。H次回関連で、4月分再掲載です。よろしかったら。。 ↓前回のセロファン関連として、2012年12月に配信されたメキシコ発の「タバコの吸殻はメキシコのスズメにとっては貴重な恵み」というニュースです。ダニなどの寄生性の生物からの害を防止するためにタバコの吸殻が利用されているという趣旨のニュースは こちら 。 動画は こちら 。いろいろなトリがいるものだなぁとおもいつつ、よろしかったら。 単にタバコの香りが好きなだけのトリがいっぽうで、タバコを重視 していたというマヤ・アステカの伝統を守ろうなんていう頑なトリ もなかにはいたりして/笑。「夢で終らせない農業起業」 「里地里山複合大汚染」

2013.05.24

-

芭蕉の詠んだお花が咲いた。

芭蕉の詠んだお花が咲いた。H前線を伴った低気圧が通過してくれたおかげで、待望の降雨があった日の雨上がり、地主神様の前をとおりがかったときのこと。なぜだか様子がちがうのです。この時期の雨上がりの香りとはあきらかにちがう 爽やかな香り ・・・。上をみて納得。ののののののの ・・・樗(おうち)こと、センダンです。 お花が咲いていたのです。 どんみりと 樗(おうち)や 雨の花曇り芭蕉の詠んだこの句を思い起こせずにはいられない朝。熱い空気の気配を指す「どんみり」。センダンの花が終われば、ほどなく梅雨〔のはず〕です。 3月に暖かく4月になってから冷えた今年。例年より早く 咲いたお花も ありましたが、センダンは いまが多くの樹の開花期のようです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.22

-

“攻めの農業”も、水がなければはじまらない。

“攻めの農業”も、水がなければはじまらない。環境・有機論7 さいしょに日本の水資源を簡単にみていくことにいたしましょう。 わが国の年間の降水量は、平均で約六千四百億立方メートルです。そのうち約36パーセントは蒸発し、残りの約四千一百億立方メートルが利用可能な水の量で、実際に使われている水の量は2006年の取水量ベースでそのうちの八百三十一億立方メートル〔ここですでに降水量の12パーセント〕となっています。 使用されていない水が多いように思えてしまいますが、それらの水の一部は地下へ、そしてそのほかの大部分の水は海へ流出していきます〔日本は山国であり、その急峻な地形が影響しているため〕。 さて実際に使用されている八百三十一億立方メートルの水の内訳です。 用途別の使用状況〔2006年〕では、農業用水が使用される水全体の66パーセントにあたる約五百四十七億立方メートル、生活用水が19パーセントにあたる約百五十七億立方メートル、工業用水が15パーセントにあたる約百二十六億立方メートルとなります。 農業生産のために必要な水の量が、いかに大量に必要であるかがわかる数字ではありませんか。 加えて現在の日本は、もちろん食料輸入国です。食料輸入国であればこそ、この約五百四十七億立方メートルの農業用水だけで事足りているという現実を認識すべきだと思います。 ちなみに輸入されるものの生産に必要とされる水の量についてもお知らせしておきましょう。いったいどれくらいの外国の水が使用されているのか。国土交通省の資料によれば・・・コメ・麦・豆・肉類に綿製品などだけでも約四百四十億立方メートルになるといわれていますよ。 [主な輸入品の生産に必要な水量] ということで、そういった現在の日本の水事情から見た結論からいえば 現在のところ大量に輸出するための農産物を生産する水資源はない・・・ というか、それに加えて、 いざというときのための食料を自給できるほどの水資源もあやしい・・・ といってもよい。これが、農業の生産現場にいるものとしての意見です〔生産現場で起こる実際の渇水の話しは こちら と こちら 〕。したがって“攻めの農業”を実現するためには、農作物を生産するために必要不可欠な水、その水の量を確保する必要があるというおはなしでした。 水を確保する方策ですが・・・ダムの建設や、作物の見直し・節水 技術の向上・単位面積あたりの増収に加えて〔これまでは農民を中心 とする〕各地の水利組合によって守られてきた日本の用排水路を どう管理していくかが、これからの農業の大きな問題になって くると思います。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.21

-

農地には水がなければはじまらない。

農地には水がなければはじまらない。環境・有機論7 前回の旱魃当時の記事です。2011年1月から始まった南九州の太平洋岸の干ばつは、結局5月まで続き、農業や市民の生活にに多大な影響を及ぼすことになりました。そんな干ばつのさなかにあった4月はじめの様子を伝えた回・・・よろしかったらご参考に。なんといっても、こんどはあなたのお住まいになっている地方が干ばつになるかもしれませんから。 ↓ 『農地には水がなければはじまらない。』 3月下旬から早期水稲の田植がはじまった宮崎県では、深刻な水不足に悩まされています。宮崎地方気象台によると県内は今年に入って少雨傾向にあり、宮崎市の3月の降水量は32ミリで、平年の180ミリを大幅に下回っている。4月も降水量の少ない状態が続く見通しを発表しています。 4月1日の地方紙はそのような渇水の状況を次のように伝えていました。 『宮崎県内で水不足の影響が出始めている。昨年夏からの少雨が今年 に入っても続いているためで「これまでにない深刻さ」(県河川課)。 ダムからの緊急放流や農業用水の取水制限などでしのいでいるが、 一部自治体で稲作などへの影響が出始めており、まとまった雨が降 らなければ上水道への影響も懸念される。』 と、いうもの。 田植後の干上がった田と、水不足の状況を伝える新聞記事 そのような状態を受けて、宮崎県の河野俊嗣知事は7日、少雨のため一ツ瀬ダム(西都市)と渡川ダム(美郷町)の有効貯水率がゼロとなり、枯渇したことを発表、他のダムも枯渇が懸念されるとして、農工業用水の大口利用者や流域自治体などに節水を呼び掛けます。 そして4日8日。気象台の予報では、『県内全域でまとまった雨が降る』との予報であったにもかかわらず、残念なことに結果は少雨に。 県河川課によると、 『県の管理13ダムのにおいて、ダムへの降水量は1月は4%、2月 は42%、3月は16パーセントでしかなかった』 『県内のダム46カ所のうち、枯渇した一ツ瀬と渡川のほか、別の4 カ所も放流量を調整。今後も雨が降らなければ1-2週間で最低水 位を下回り、貯水率がゼロとなる見通し』 と、いう深刻な水の状態を報告するに至りました。 ・・・この時期のこの渇水は誰しも記憶にないところ。宮崎の農家の間では50年、いや60年以上も実施されたことのない“雨乞い”の儀式の話が取りざたされるようにまでなっています。 昨年のいまごろは多雨による日照不足がつづいていたのですから、自然というものは、つくづく予測のつきにくいものだと実感せずにはおられません。 いじょう、農地には水がなければはじまらないものだなと痛感せられた話でした。 平年は カッパの王国といわれるほどに、宮崎は水に恵まれた土地 柄なのですけれど・・。。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.20

-

極端な多雨・少雨の年が増えている日本。

極端な多雨・少雨の年が増えている日本。環境・有機論7 日本の農業生産にとって大事な水の問題を考えた場合に まず第一に挙げなければならないこと、それは日本の降水量の変化です。 気象庁の全国の51地点での継続した調査や国立環境研究所の調査で、とくに西日本を中心にしたほとんどの地点で年降水量の変動が大きくなっていることが報告されています。つまり 極端な多雨と、そして極端な少雨の年が多くなってきているのです。それはすなわち 「水がほしいのに、降らない」「水が過剰なのに、まだ降る」 という異常気象が増加しているのを示しています。極端な少雨の例として・・・2011年の3月からおこった宮崎県における大渇水ですが・・・県央の一ツ瀬ダムのダム湖沿いの道を走ってみた光景は、つぎのようなものでした。 いっけん、緑に覆われたのどかな写真に見えますが、 注目すべきは、ダム湖の 喫水線 です。 いつもの年であれば、緑の下は、ほどなく水面。白く見える崖のが、普段は湖水に沈んでいる部分 になるのです。 建設当時に“西日本最大のダム”ともいわれた一ツ瀬ダムのダム湖の貯水量がこの状況なのですから、このときの水事情がいかに逼迫したものであったのかがわかろうというものです。付け加えて、もうひとつ。 上の写真は、ここ一ツ瀬ダムよりも北、大分県にある北川ダムに関する2011年5月21日付けの新聞記事ですが・・・このように〔50年ぶりとも形容される大干ばつにおいて〕東九州各地のダムでは、 史上はじめての低水放流を実施しなければならないというほどの貯水率の減少という事態に見舞われてしまったのでした。ということで今回は、日本で増加している異常気象の例として〔多雨の例となる大水害とは異なって一般的なニュースとして取り上げられることの少ない〕干ばつについての実例のご紹でした。 そしていっぽう多雨の例ですが、この大干ばつの翌年〔2012年〕 には 甚大な被害をもたらすことになる 九州北部豪雨 が起こる ことになります。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.20

-

寝耳に水であった、この春の“水不足”について。

寝耳に水であった、この春の“水不足”について。環境・有機論7先月上旬から5月18日現在、西日本から東日本にかけての広い範囲で 平年に比べて降水量が極端に少ないという状況が続いています。甚だしい地方では、平年量の3割にも満たない降水量というのですから、農業に関係するものとしては心配せずにはおられません。なんといっても 5月は普通水稲の植え付けシーズン。ただでさえ農業用水の需要が増える時期でもあるからです〔たとえば宮崎県の中央部においては農業用水の供給制限がはじまっています〕。さらには果樹作への影響です。5月の水不足は ● 開花後の果実の肥大化の遅れ ● 果実が肥大化せずに、小玉の原因となるなどといった収穫される果実の品質不良をひきおこしかねないことにもなるからです。ということで産地や生産者の間では、まとまった雨の到来が望まれています。そこで気になるのは生産地の不安を解消するための今後の降水量についての気象庁の見解ですが 今後2週間〔5月いっぱいまで〕は少雨の状態がつづくという・・・残念な予報がなされています。ということで、少しでも早く降雨量が平年並みになることをいのりながらの現場から水不足についてのご報告でした。 それにしても 今回の水不足です。ここ南九州では降雨の回数自 体が少ないとはいえない状況であっただけに〔個人的には〕じつ に意外なものでした。・・・乾燥大陸といわれるオーストラリア に多いブラシノキの生育がいつになく調子がいいのも、この降雨 量の減少が原因 であったのかもしれませんね。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.18

-

ボトルブラッシュな春。。

ボトルブラッシュな春。。GBあまりに見事に咲いていたので、田中一村ふうにとってみた一枚。 そう、ブラシノキ / Callistemon speciosus です。 コップ用のブラシに似ていることで知られている、フトモモ科ブラシノキ属の常緑小高木です。ここ宮崎においては、例年では それほどきれいに咲かないのです。しかし今年は、『どこに植えられているブラシノキだって、きれいに咲いている』と言い切ってもよいほどに、植栽されているブラシノキたちがそれは みごとに咲いているのです。 〔よく見かける朱色の品種ほどには咲かないはずの〕花穂の白だって、赤色だって、こんなぐあいで咲いていますよ。 ブラシの木の生育にとっては、よほど本年の「桜の開花が早かったわりに、その後には低温が続くという不思議な寒い春」といった気候が適合するのでしょうねぇ。といったわけで、例年であれば5月の半ばをすぎるとムシムシした熱帯夜が続くはずの宮崎において、今年は〔涼しくて乾燥気味の気候のためか〕ブラシノキがいつになくきれいに咲いているというご報告でした。 そんな宮崎において、今年は お花の開花が急いだり、動物の産卵 時期も いつになく早くなっているというおはなしは、こちら。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.17

-

フグの産卵が急いでいるのに、びっくり。

フグの産卵が急いでいるのに、びっくり。GBクサフグの産卵の最盛期といえば6月・・・で あるはずなのですが、急いでいる植物の開花と同様に今年は5月上旬から、けっこうな数のクサフグの親が産卵にきています。ニュースは こちら。ということで昨年の産卵についての記事となりますが、よろしかったらご参考に。。 ↓『波打ち際ぎりぎりで産卵するクサフグ。』6月を中心とした大潮の時期、玉砂利の海岸に押し寄せる魚の群れ・・・そう、クサフグの産卵です。九州・山口・神戸に三浦半島と日本の太平洋側で、いまが最盛期です。 そのようなクサフグの産卵に関しては、昔から 産卵日は太陰暦の朔(さく)または望(ぼう)の1日ないし4日前。 産卵床となる海岸は礫石で・水深30センチ程度の浅い海。。 といった言い伝えがあります。この条件を満たす静かな海岸であれば、容易に観察が可能かと。また、産卵に関しての有名なポイントでなくとも、 そのような場所は、 ● 入り組んだリアス式海岸で、小さな浜がたくさんある地形 ● 浜に降りるときに、雑木林がある場所 に、よくあります。ちなみに次回は、今月6月の28日あたりの夕方が狙い目だといわれています。時期さえはずさなければ、目撃できる確率は高いと思いますので興味を持たれた方は、探してみられるのも 一興 かと。 危険をおかして産卵に臨むクサフグの親たちの姿・・・ なかなかに感動的な光景なんです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.16

-

開花を狂わせる“不思議な春”。

開花を狂わせる“不思議な春”。GB東北地方よりも南の地域では、桜の開花が 軒並み早かった今年。しかし、早すぎた春のあとには不思議な寒い春 が続いています。不思議だと形容したのには、理由があります。その“早すぎた春とその後の寒い春”の影響と思われるのですが、平年と比較した場合に 開花の時期が早すぎるお花があるのです。たとえば、初夏のお花ともいうべき アメリカンディゴ 。 03月の段階において〔狛犬やドラゴンにも見えるかのように〕激しすぎるほどに剪定されていた植栽が、はやばやと復活してるのです。同じ場所↓ を撮ったのは5月の10日だというのに・・・です。のののののの 狛犬やドラゴンのように見えた樹形の面影は、すでになし。 場所によってはお花が満開にすら なってもいるのです。ののの ということで〔桜開花後の気温が例年よりも低いのにも関わらず〕季節がひと月ほども進んでいるような現象 のご報告でした。 個人的に、庭に栽培している露地植え分のラベンダーや ヒラドツツジの開花も、ひと月弱は早かったんですよね。 取り越し苦労かもしれませんが・・・なにかの予兆でなければ よいのですけれど。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.15

-

国道の植栽も、ほどなく初夏の装いへ。

国道の植栽も、ほどなく初夏の装いへ。GB初春の220号線のヤシの樹の下で発見したアンギラスくんは 春の訪れとともに、まるで石のように硬い体表のあちこちから生えてきた体毛が、わさわさと伸びつづけ のののののののののののののの初夏の空気の訪れとともに、まるでハリネズミのような姿へと変身していきました。のの 〔美しい海岸線を走ることで日本有数のツーリングスポットとしても知られている〕国道220号線の植栽も、ほどなく初夏の装いです。 毎年・毎年、これほどに剪定され尽くされても、平気で 復活してくる サンゴシトウ の生命力って、すごすぎ。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.14

-

こんなにも剪定される植栽って、いったい。

こんなにも剪定される植栽って、いったい。GB03月20日に掲載した サンゴシトウ の回ですが、次回分関連として再掲載です。よろしかったら。 ↓美しい海岸線を走ることで日本有数のツーリングスポットとしても知られている国道220号線。その220号線の道路わきの植栽にも、春がやってきました。 その並んだヤシの樹の下のお花畑の中で発見した東宝怪獣のアンギラスや、ガラパゴスのウミイグアナにもみえるという、気になる造形がこちらです。 上の写真のふたつだけではありません。狛犬みたいなものや、ドラゴンみたいなものなどにも見えるこれらの道路沿いのヤシの樹の下にあるゴツゴツとした石のように硬い造形は、数キロにわったって延々とつづくのです。 この造形の正体は、じつは〔というか、見ただけでおわかりになることとはおもいますが〕植物なのですが、その葉の繁った様子は次回に。 それにしても毎年毎年、これほど剪定され尽くされる植物 っていうのも、ある意味すごいものですよね。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.14

-

作物の生育をプロファイリングする。

作物の生育をプロファイリングする。G カドフェル の つつぎです。プロファイリング(Offender profiling or criminal profiling)とは、犯罪捜査において、犯罪の性質や特徴から、行動科学的に分析し、犯人の特徴を推論すること。基本的な構造は、「こういう犯罪の犯人はこういう人間が多い」という確率論である。この犯罪者のパターンを推論する事を「プロファイリング」と言い、推定する専門家(捜査権を持っているとは限らない)を「プロファイラー」、推定された結果を通常「プロファイル」と言う と、これがウィキの解説。 そういった意味では、土壌検査と施肥技術指導の業務は、プロファイリングにちかいものとなります。 たとえば キュウリの果実。素直にまっすぐ伸びているものなら、生育も良好。土壌の状態や栽培者の管理もよいということになります。けれど果実の形が悪くなってくると問題です。たとえば、曲がり、肩こけ、くくれ、短形、裂果、褐色芯ぐされ、苦味果といったようなキュウリ果実ができる場合は、それなりの事情があるわけです。 たとえばトマトなどでも、裂果、尻腐果、日焼け果、すじ腐果、アミトマト、空洞果、グリーンバックなんていう果実の症状がでるわけですが、これもそれなりの土壌の状態や栽培者の管理が影響している場合が多いわけです。 そのような果実のできた問題点として、たとえば ■ 栽培管理の、とくに水をやるタイミングが遅れた ■ 数週間前に曇天が続き、日照不足におちいっていた ■ 元肥のたい肥のカリ分が多すぎた ■ 病虫害の影響 ■ 管理者の体調が悪く、栽培管理が遅れた などという原因が、かならずあるのです。ということで今回は、プロファイリングすることによって果実は雄弁に語り始めるというおはなしでした。 プランター栽培をおこなって、観察し記録を取る・・これ って 技術獲得の大きなちから になりますよ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.13

-

ハーブな生活といえば。

ハーブな生活といえば。Gハーバルライフといえば思い出すのが、これ。『修道院の薬草箱』という本です。 修道院で栽培されてきた、伝統的な70種類の薬草を取り上げ、それぞれの働きや使用法、適応症について紹介した本です。ハーブティーや入浴法など、植物の有効成分を最大限に引き出す100以上のレシピが、頭痛、胃もたれ、風邪といった症例に応じて紹介されていますよ。自然療法への関心が高まる現代において、家庭でも安心して実践できる手引書として、私たちの心身にやさしく手を差しのべてくれる一冊であるといえるでしょう。興味を持たれた方は、よろしかったら。 そして、修道院です。遠い昔から修道院の施設で育てられてきた薬用植物は、本にもあるように、修道士の手によって育てられるとともに、いろいろな病気の治療に用いられてきた過去があります。そう、修道院の修道士はいまでいうところの、お医者さん的な役目を果していた面があったのですね。なかでも、とくに植物毒による死亡事故や事件に対して現代の法医学者みたいな役割を果していた修道士もいたはず・・・という前提のもとで、書かれている物語があります。それがエリス・ピーターズ作の 『 修道士カドフェル 』 です。 この連作歴史ミステリーのテレビ版は、 こちら 。 主人公のカドフェルは、イングランドの聖ペテロ・聖パウロ大修道院の薬草園を管理してる修道士・・・薬草に関する知識が豊富で、自分で調合した薬で治療も行い、治療を目的として修道院の外にもたびたび出かけていきます。 修道士にしてはある意味世俗に長けた、裏の顔のありそうな人物として描かれているのですが、が、そこは 作者のエリス・ピーターズさんもうまいもので/笑、「修道士になる前は十字軍に従事していた兵士であり船員であった」という粋な設定がなされてます〔おもわず納得させられたり〕。薬草や毒草、そしてミステリーとヒストリー好きな方にはお薦めの物語です。というわけで、修道院で栽培されてきた薬草を紹介した本と、その修道院で薬草を扱った役僧/笑を主人公とした物語のご紹介でした。 カドフェルのプロファィラーぶり。みものです。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.09

-

ラベンダー栽培の効用。

ラベンダー栽培の効用。G ラベンダー作りの魅力・・・それはお花を楽しむと同時にハーブの一種であるラベンダーの持つ濃厚な香りを楽しめることにもあります。すなわち“剪定や挿し木・植替えなどのガーデニングの作業”をすることによって、同時に香りも楽しめるというわけです。さらには、自動的に頭痛・肩こり・不眠などに効果があるといわれるラベンダーの持つアロマセラビー効果にも浴することができるわけですから、なんという贅沢、そして効率の良さでありましょうか/笑。たしかに作業が終わるとですね、「樹がきれいになってよかった」という達成感を感じるのに併せて、落ち着き や 安らぎというものを感じてしまうんですよ。そうこうやって長年して作業しているうちに・・・ ● 肩が凝っている日には、このラベンダーの剪定や手入れ ● 頭が重い日には、あのラベンダーの剪定や手入れ ● 鼻が詰まるときは、そのラベンダーの剪定や手入れや植え替えをやってみる・・・といった具合に、その日の気分や症状によって世話するラベンダーの種類を変えたりすることまでできちゃったりするようになるんですから、年月と経験いうものは えらいものです。こういったものなどはラベンダーを長年栽培しているものだけに与えられた特権といってよいもののひとつでしょう。プチな幸せではありますけれど/笑。ちなみにお昼休みにラベンダーのプチ剪定をやった本日は、 デンタータラベンダーの茎葉をいれたお風呂を楽しんだあとに グラスに投げ込んだ ピナータラベンダーの花穂を愛でつつ、 シャーデーでも流しながらのネットサーフィンみたいな、“これっていちおうハーバルライフ?”みたいな夜にしようと思っております/笑。 太古の水ゴケの変化したピートモスや 鉱物であるゼオライト、 そしてミネラル系の化成肥料に、たとえばボルビックのような 清流の水を使った〔生ゴミ臭とか、ふん尿臭とは無縁の〕ガー デニングもありだとおもうんですよね。よくよく考えてみれば むしろこっちのほうが、 〔薬品とは無縁の〕自然系だったりして。「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.05.08

-

ポリ鉢のままでのラベンダーづくり。

ポリ鉢のままでのラベンダーづくり。G 連休中の庭の管理の話が はいってしまいしたが、水耕栽培から挿し木の回と続いてきたおはなし のつづきになります。 ↓20年来、育てているのは ラベンダー 。 四季咲き性のピナータやデンタータに加え、イングリッシュ系に、エストカス系など多いときではほぼ10種類。現在は5種類ほどを育てています。 育て方はつぎのように。 まずは3.5センチ鉢に挿し木 ↓ 大きさに応じて5センチ・9センチ・12センチ・ 18センチ鉢へとじょじょに大きくしていきます ↓ 最終的に18センチ以上になったものは露地植えへ ↓ その露地植えにしたものから挿し木を作り、上に戻る といった具合のローテーションです。 具体的に大鉢に移すときの要領です。 1. ひとまわり大きい鉢にいれ、周囲に新しい土をいれる。 2. 「根がはってきたな」と思ったら、鉢底に新土をいれる。 3・ 大きくなったら、より大鉢にいれ、周囲に土。 4. 「根がはってきたな」と思ったら、鉢底に新土をいれる。 といったかんじです。ということで、今回は ■ 通気性のよい土を使う ■ 土をいれすぎないこと ■ 土を肥やしすぎないことが、コツだ というおはなしでした。 また剪定が必要になるほどに育ってきたラベンダー盆栽の回は こちら です。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.05.08

-

5月にはやっておきたい庭の管理〔とくに都市部〕。

5月にはやっておきたい庭の管理〔とくに都市部〕。G チャドクガ予防のために、サザンカを剪定しようとするときです。サザセンカの横にあるカシの樹の葉でよくみかける方が こちら。 アメリカシロヒトリです。 幼虫の出現するのも同じ時期でありますし、〔チャドクガと同じように〕幼虫が中齢期まで集団で生活するため、まちがわれやすのです。 それはそうですよね、ケムシの害にビクつきながらの、慣れない剪定作業。そんな折に、目の前の葉の上に、こんな虫がいたら、それは 驚きますよ。いや、驚かないほうが、むしろ おかしい。 しかしですね。このアメリカシロヒトリの姿を見て驚く前に、もっと驚かなければならない事実があるんです・・・それはこの虫が 無毒! で あることです。「こんなに毒針ぼうぼうのような姿なのに無毒っていったい。。」と思わずにはおられません。 しかし無毒とはいっても、このアメリカシロヒトリ。その特長は〔チャドクガがツバキ科しか食べないことに対して〕汎用性のすさまじい食欲に裏づけされた爆発的な繁殖力にあります。ウメやサクラ、ヤナギ、カキ、プラタナスなどなど、百数十種の樹木の葉という葉を、集団でおもいきり食い尽くして加害することが知られています。 さらには、毎年秋の時分に孵る幼虫が、越冬のために雨や風が当たらない安全な場所に移動する性質があります。 これも、またこわい。 雨や風が当たらない安全な場所には、床下や屋内も含まれるのですから。夜に、なにかもぞもぞするものが顔に当たって、電気を点けてみたらアメリカシロヒトリであったことがありましたけれど、そんなときに「この虫は無害だから大丈夫」だなんていえるヒトって、そんなに多くないと思いますよ。ええ。さらに皮膚が敏感な方は、たとえ無毒だとはいっても、毛が付着することで痒みを生じるケースもあるといいます。 したがって剪定時に巣を張った幼虫群を見つけたときは、心を鬼にして防除しています。ちなみに大量発生して、地域全体での問題となってしまっているいる和歌山県田辺市のニュースは こちら 。 日本のチョウやガのチョウ目昆虫は5000種、そのうちの、いわゆる毛虫は、1000種くらい。このなかで、人を刺す種類は、おおよそ20種類といわれています。 とくに都市部における庭を愛する者として、この20種とのつきあいを、うまくこなしていきたいものですよね。それが、おとなりさんやご近所さんとの良好な関係を保つことになる場合も あるようですから。 農作業。庭管理。 先手先手が、ベターです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.05

-

やってくる チャドクガ。

やってくる チャドクガ。G例年より三週間ほど早く窓辺に現れた不吉な黄色い使者・・・・そうなんです、ガーデニングファンにはお馴染みのこの虫が チャドクガ です。 本州以南の日本各地に分布し、春と秋の年2回にわたって発生するこの虫。いまが越冬した卵から幼虫が孵化する時期となります。そしてなにより恐ろしいのは、このガの持つ毒針状になった体毛。その毒針で被害を受けたときの様子は、つぎのように描写されていますよ。 毒針毛は非常に細かく、長袖でも夏服などは繊維のすきまから入 り込む。直接触れなくても木の下を通ったり、風下にいるだけで 被害にあうことがある。またハチの毒などと違って幼虫自身の生 死に関わらず発症するので、幼虫の脱皮殻や、殺虫剤散布後の死 骸にも注意が必要である。被害にあったときに着ていた衣服は毒 針毛が付着しているので、取扱いに注意する。成虫も毒があり、 卵塊は成虫の体毛に覆われているので、幼虫の時期のみでなく年 間通じて注意が必要である。というわけですから、「刺されて」被害にあう人が後を絶たないという状況になることが多いのに納得させられますね。さらには ヒトにアレルギー反応をおこさせるとされている毒針毛の影響で すが、“1回目より2回目、2回目より3回目というふうに回数 を重ねる毎に症状が重くなる”という見解もあるようです。したがって対策としては、少なからず毎年この虫が発生するお庭では刺されないようにすることが肝要で、そのためには ● 庭のなかのツバキ科の樹木だけでも、早めに剪定 ● 葉の裏に卵塊を発見したら、即座に葉ごと処分 ● 孵化したてのケムシが発生している場合も、即座に葉ごと処分 ● 剪定作業に使用した服は、すぐに着替えて、洗濯というような、はやめはやめの対応をして先手を取ることが肝要 です。・・・そして、そんなに作業を終えた本日。虫被害を受けることなく作業を終えることができたと思いきや・・・午後になったとたんに いろんなところが痒い気がするのは、これは気のせい? 今年は3月に突然暖かくなった気候のせいで、彼らの孵化が 早くなり、対応にあわてさせられました。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.05

-

いまが見ごろの クマガイソウ。

GB382 いまが見ごろの クマガイソウ。GB 息子と同じ歳であった16歳の平敦盛を討ったことから、世の無常を感じ、それをきっかけとして出家して法然上人に師事した逸話を持つ、熊谷直実〔くまがいなおざね〕。 その直実の、武士であった時代につけていた 母衣〔ほろ〕に形が似ているということで、クマガイソウとよばれるラン科の多年草があります。 宮崎県では天然記念物となっている、このクマガイソウの群生が、今年も開花したことを報じたニュースは こちら。 実際の杜でみる、このお花の姿も よし。 敦盛との物語、そしてその後の念仏者となった直実のいわれを思い想いして見る クマガイソウも また よし。 よいですね、お花って。 幸若舞といえば、やっぱり信長。“人生50年・・・”という 敦盛の一節はつとに有名ですよね。しかし信長が 化天を 下天と変えて舞っていたとは・・・しりませんでした。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.04

-

物理性・生物性・化学性、3つ揃って 土づくり。

物理性・生物性・化学性、3つ揃って 土づくり。K 生物性・物理性・化学性と、三つそろって、作物栽培に理想的な土が完成します。 生物性とは、 病原菌が少ないこと。 多種多様な土壌微生物が安定した状態で、土に存在していること。 物理性とは、 土の通気性・保水性・透水性などが適正で、 作物の根が張りやすい環境であること。 化学性とは、 土の酸性度が適当な範囲にあることと、養分濃度が適正なこと。 をいいます。 土に入れるものとして、まずは病原菌の少ない資材を入れることを前提にして考えます。 物理性や化学性を改善するための資材を入れるときは、『清潔度』を基準にして入れる資材を選びましょう。病原菌の入っている懸念がある未熟な有機物は、はじめから入れないことが良い栽培土を作るコツです。 『清潔度』という基準をクリアした資材のうち、つぎは物理性を改善する資材を入れます。以前にお伝えした栽培土の作り方でいえば、植物質の材料を原料とした繊維質の多い資材、あるいはピートモスがこれにあたります。いわゆる『たい肥』ですね。 物理性を改善したのちに、化学性を改善する資材をいれます。PHをあげる資材や、土の条件によっては下げる資材を土の条件にあわせて入れます。前回お伝えした栽培土の作り方でいえば、ゼオライトがこれにあたります。いわゆる『石灰』ですね。 最後に作物が必要とする養分を、養分濃度が適正な範囲で施します。前回お伝えした栽培土の作り方でいえば、油粕や魚粕などの有機物を発酵させたものを、ミネラル分と反応させた化成肥料がこれにあたります。 ここでひとこと。 「大変な手間と労力をつくって堆肥を作り畑にまいていたが、効率的 な化学肥料が堆肥に取って代わられ、作物の大量生産を可能にした」 といった記述をよくみかけますが、これは現実の農業とは大きく異なります。こういったやり方では、良い品をたくさん・同時に収穫することはできません。 農業の歴史からいえば、たとえば江戸時代の場合は、まず 植物質のたい肥を入れて物理性を改善したあとに、発酵させた動物質の魚肥や蚕粕、植物質のナタネ粕などを いれていました。このように、昔から現在にいたるまでの農業では、土づくりと施肥の2本立てで栽培がおこなわれてきたのです。つまり 物理性を改善する資材・堆肥 + 化学性を改善する資材・肥料 というやり方ですね。 なぜか前述のまちがったコピー文が幅を利かせて、それがあたかも真実のように語られてしまっている現状は、 現場の農業関係者として残念でなりません。 小さな面積で試して成功したら次第に大きくするのが、農業 経営のキモ・・・そういった意味で、プランター栽培は栽培技術 獲得に最適な手段です。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.05.04

-

水耕から挿し木栽培へ。

水耕から挿し木栽培へ。K 水耕栽培〔こちら 〕をアレンジして、つぎは 挿し木栽培を楽しみます。。 使用する資材は・・・・左から、水稲用の育苗栽培土・ヤシガラピートモス・ゼオライト。挿し木栽培では、ヤシガラピートモスの割合を高くします。 それでは、挿し木をやってみるにあたってまずは 簡単に増やせるアメリカンブルーを例にとってみましょう。 しっかりした枝を選び・カット・薄い液肥にしばらく漬けます。 ここで上の資材をつかって作った土を用意します。その土をジフィーボットにつめて、 さきほどカットしたアメリカンブルーの挿し穂を 挿します。 そのあとは・・・直射日光や風のあたらない やや暗い場所において管理します。 その間、じょじょに明るい場所に移して管理を続けます。 暖かい時期ならひと月ほど・・・ポットの底面の出根を確認したら、やや大きめのポリポットへ移植しますよ。 こうやっていろいろな植物の挿し木にチャレンジするのは、楽しいものです。そして わたくしの場合は、メインはラベンダー。 これは12月のようすですが〔5月現在の関連ページは、こちら〕いろいろな大きさを楽しんだり、同じ大きさの株を楽しんでます。鉢栽培だけれど、数をたくさんつくっちゃったり/笑。 植物質の完熟たい肥料がわりとして、ピートモスを使用すると、 病害は少ないですよ。家畜フン尿系のたい肥や生ゴミたい肥を 使用しているが病害が多い・・・などといった場合などには おすすめの資材です。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.05.04

-

巨大な空中庭園を持つビル。

巨大な空中庭園を持つビル。K 現代の技術をもってバビロニアの空中庭園・・を作るとすれば、このような形式になるであろうと考えられるビル。それが「里地里山」でもとりあげた、福岡市の中心・天神地区にあるアクロス福岡です。 ページは こちら 。 通称「もじゃ山」とよばれています。 左上/ビルの反対側 右上/階段状ガーデン 左下/まるで山! 右下/ガーデンの内側 そして、いまや小高い山といった概観のこのビルの本当の見所・・・それはステップ場になった階段の裏側部分です。階段の裏側部分は、内側のホールの天井部分にあたるのですが、柱がない開放的な空間なのです。 よく天井が抜けないものだと、思わずにはいられません。 樹木が生い茂る庭園の重さを、これだけの簡素な設備で支えている秘密・・・それは樹木の根がさしている地下部、『アクアソイル』にあります。アクロス福岡は、庭園部に人口培土を使用しているのです。重すぎる土と対照的な人工倍地を利用することで巨大なステップガーデンを持つことを実現したアクロス福岡は、命を持つビルとして天神地区にみごとに調和しています。 ・・・これほどの巨大なビルではありますけれど、原理として考えれば、「人工倍地をつかった水耕栽培のでかい鉢植え」であるところがおもしろいですねー。 この形式のビルを連立すれば、そこは 一つの里山に なります。。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.03

-

日光と、汚染されていない水があれば。

日光と、汚染されていない水があれば。K ヤサイの種をさっとまいての水栽培・・・スプラウト栽培っていいですよね。 ヒトにとって手軽で新鮮なミネラル供給源となりえます。また最近ではスプラウトでしか摂れないスルフォラファンなんていうものもあるみたいですし。 いろいろな培地が利用できますが、重要なのは 清潔 。いかにすれば、清潔なスプラウトが得られるのかを考えるのが栽培の ポイントとなります。 そして栽培中に清潔さが保てるという条件さえ整えれば、いろいろな 培地で栽培を試してみるのも、おもしろいですよ。たとえば農業の「水耕栽培」では、〔水だけをながしたタイプ以外の〕水耕栽培の培地として、スポンジや砂・石・焼き物・おがくず・杉皮・モミガラなどといったさまざまな素材が使われています。 神経質にならなくとも、かたぐるしくかんがえなくとも、とりあえず清潔な水に留意すればだれにでも植物栽培はできるということにほかなりません。 まずはスプラウト栽培を体験されることで、「植物の体を支えられるものであれば、植物の育つ培地は土でなくてもかまわない」という現実を体験されてみませんか〔ことがおこった場合でも、日光と汚染されていない水があれば、なんとかなるということですね〕。 技術獲得に、プランターや鉢栽培はとても役にたちますし。。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.05.03

-

作物が霜害を受けた場合の対処法について。

作物が霜害を受けた場合の対処法について。G強い寒気の影響で、冷え込んだ朝となった2日朝。東海から西の各地でも、最低気温は軒並み10度を下回った・・・ということで、今回の寒波による低温や強風の影響で作物が傷んだ場合の対処法の一例についての回を再掲載してみました。もっとも代表的作物としてのイネの例になりますが、よろしかったらご参考に。 ↓寒波の低温や強風の影響で田植されたイネの苗が傷んだ場合の対処法です。この写真が “3月後半に田植されたあとに寒波の害を受け、その後4月後半になっても、水田の一画のイネの生育が回復しないケース”の典型的な症例ともいえます。 新しい新芽がでてきてはいるものの、生育の遅れは否めないといった状況です。そこで、生育を早める対策が必要になるのですが・・・ こういった植物の生育がこじれた場合には チッソの追肥ではなく、まずは リンサンとマグネシウムを施用するという手を よく使います。まずは地下部に元気を与えてみるといった風情ですが、これがけっこう効果がでたりするんですよね。この写真の場合は、リンサンとマグネシウムの補給するために 被害株を中心に1アール当りに1キロ程度の量のマグホスを散布を施用するという対策をとったのですが、結果としてうまく樹勢を回復させることが 叶いましたよ。ちなみに マグホスの正式名称は「蛇紋岩過リン酸石灰」。過リン酸石灰に蛇紋岩を混ぜて堆積発酵させた、ミネラル肥料です〔50年前から販売されてます〕。対策を施したのちの、1週間後・2週間後・3週間後の株の生長のようすは ↓ こちら 。 同じく 上のイネに対策を施したのちの、1週間後・2週間後・3週間後の、その後の生長のようすは ↓ こちら 。のののののの 肥料分〔チッソ〕はあるはずなのに、なぜか作物の回復が遅くって ・・・などとという場合などには つかえる対処法ですので、よろしかったら お試しくださいませ〔関連記事として小さい面積から試してみるは こちら 〕。そして・・・この方法は、寒害や霜害に効くだけではありません。たとえば除草剤の害が出てしまったときとか、イネミズゾウムシやジャンボタニシなどの虫害被害を受けたあとの〔害虫を駆除したあとの〕樹勢の回復にも効果的ですよ。よろしかったらお試しください。 今回取り上げた“チッソではなく、まずはリンサンやマグネ シウムをやる”というやり方について・・・“体が弱ったと きは胃腸も弱るから、まずはお粥を食べるよね。そんなかん じで考えたらたらいいよ”と解説してくれたのは、いまはもう 亡くなった先輩技師のMさんでした。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.02

-

いまだ冬? カエルおしえる寒さかな。

いまだ冬? カエルおしえる寒さかな。G 夜温を知る方法がある。 それは カエルの声。 田んぼにいるカエルの声だ。 鳴き始めるのは、夜温12度から。 鳴かなくなるのは、夜温が12度以下になったとき。 そして 5月になった きょう/本日。カエルが鳴く声は 耳を済ませても聞こえない。 田の水を深くできる田んぼならよいが、田の水の調整が自由にならない田んぼでは、 この季節はずれの寒波が通り過ぎるまで、田植えを遅らせるほうがベターだと思う。田植は虫の知らせでの回は こちら 。 生育がいまひとつのイネの苗で田植をする場合は、とくに 寒さの害には気をつけましょう。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.05.01

-

カラスの大量死といえば。

カラスの大量死といえば。H 前回は、横浜でのカラスの死亡のニュースに関連する回 として、「カラスの死体が消えるわけ」を再掲載したわけですが、それともうひとつ。2011年2月に54羽ものカラスが死亡していたことがありました。ということで、この回もよろしかったら、ご参考に。 ↓「腐肉食のカラスを死に至らしめた細菌。」高地に住む国の人々にとって、一般的な葬祭方法のひとつ である鳥葬は、中国語では天葬、英語では空葬 (Sky burial) とよばれます。日本での一般的な言葉である『鳥葬』が使用されない理由・・それは鳥は、魂の抜け出た遺体を「天へと送り届ける」ための乗り物であると考えられるからと、いわれています。 したがって、そうした形の葬儀が執り行われている国々では、ハゲワシやハゲタカ、さらにはカラスなどに代表される腐肉食が可能な鳥たちは、大切な役目を担うもの として神聖視されるというわけです。 彼らはまた、そういった宗教のある国々だけでなく、〔鳥葬が行われていない〕国々にとっても大切な存在です。それはもちろん環境保全の面からです。動物の遺骸などに代表されるさまざまな有機物を、食べることによって無機に分解し、環境に還元するという役目を果しているからです。 さて、ここまでは、前置き。ここからが本題なのですが・・・ そんな腐肉食が可能な生物であるはずのカラスが、細菌により腸が壊死(えし)する腸炎にかかって死んだという、じつに奇妙な話しがあるのです。環境保全の役目を果しているはずの彼らが、大量死したというニュースです。 『にかほ市象潟町の象潟海水浴場キャンプ場で、今月5~16日に 計54羽のカラスが大量死していたことが18日、分かった。県 が病理検査した結果、細菌性の腸炎が原因と判明。鳥インフルエ ンザの簡易検査では抽出した検体16羽すべてが陰性だった。 県自然保護課によると、死骸の大半がハシボソガラス。同課は 「簡易検査で大量の検体を調べたが陰性だった。鳥インフルエン ザへの感染の可能性は低い」とみている。国立環境研究所(茨城 県つくば市)に詳細検査を依頼した。 一方、県食肉衛生検査所(鹿角市)で病理検査を実施。細菌によ り腸が壊死(えし)する腸炎にかかって死んだことが18日判明 し、同所で細菌の特定を進めている。 キャンプ場は松林で覆われ、カラスのねぐらとなっていた。』 というものです。 腐肉を食べるプロであるはずのカラスを死に至らしめた細菌の正体やいかに・・・。 被害に遭ったのは、ハシブトガラスよりも植物質の餌を好むというハシボソガラスではありますが、知能の高さを誇るカラスでもあるだけに、じつに気になりますね。 「象潟」は、「きさかた」とよみます。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.05.01

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

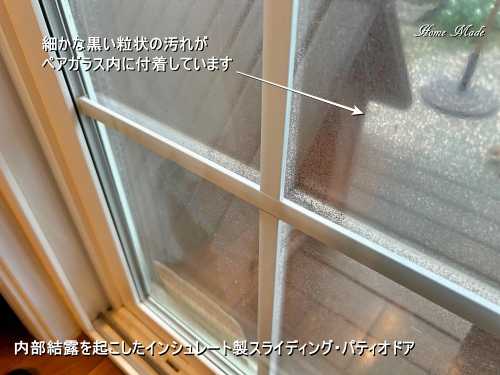

- 家を建てたい!

- この汚れは何なんでしょうね?

- (2025-11-17 15:39:45)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 24本込1,620円、ダイドー葉の茶。他。

- (2025-11-19 21:44:36)

-

-

-

- 風水について

- フライングスター(玄空飛星派)風水…

- (2025-11-10 18:05:38)

-