2013年01月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

山中を「ホイホイ」と鳴いてまわる もののけ もいて。

山中を「ホイホイ」と鳴いてまわる もののけ もいて。H 倉庫のなかで感じる なにものかの気配を探るうちに、この地方に伝えられている 物の怪 を思い出しました。 冬は、“山”におられたのだな、と、おもいつつのおはなしとなります〔倉庫での作業は昨日中に終えて無事に里に帰還しました〕。 ↓ 九州・宮崎の山中で「ホイホイ」と鳴いてまわるというもののけ。。それが カリコボウズです。 地元で山仕事をするときには、このカリコボウズに 塩や米・焼酎を供えて山仕事の成就を祈る習慣があります。うっかりとして、これを怠ると怒ったカリコボウズが、人を驚かせたり、家をガタガタと揺すったりするとされています。また、山中でいきなり聞こえる人の話し声や、山での大きな物音〔たとえば大木が倒れるような音〕をたてることなども知られています。 そして山仕事をしていない方でも、気をつけねばならない時期がある。 それはお彼岸。カリコボウズが春の彼岸になると川へ、秋の彼岸になると山へ移動するとされる、その時期です。 この移動中に、カリコボウズを見にいった者は病気になってしまったり、さらにはこれを遮る者は死んでしまったりしたものもあるという言い伝えもあるのですから穏かではありません。また、そのお彼岸の、通り道に、うっかり家を建てとしまった場合などは、建てた家に穴を開けられるとも、いわれていますよ。 「カリコボウズ」・・・ その正体は、新種の動物や、その動物から生まれた幻想・あるいは妖怪または古代の忘れ去られた神等と諸説あります。けれど、 ● お彼岸に移動すること。 ● 古来よりの山仕事にまつわる祭事にかかわっていること。 ● 山の自然を破壊するものに、いたずらを仕掛けること。 といった行動上の特徴から考えるに、その正体は 案外「人の魂」なのかもしれないなとも思います。古来より、その地区の山や自然を守ってきた・山に生きてきた人々の魂です。 なんといっても、国土の7割がじつは山林だというわが国、日本。古代より、国土保全には山林整備が不可欠でした。そんな大切な 〔山林整備という〕事業に携わってきた人々の思い が、「かりこぼうず」というかたちになるのかもしれないな・・・と、山でおもうことたびたびです。というわけで、今回は、九州・宮崎の山中に伝わる カリコボウズ のおはなしでした。 宮崎には ヒョウスペとかヒョウスンボとよばれる 河童系の 方々も おられるんですよね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.29

-

ペンキやガソリンも好き!な動物たちへの対処法は。

ペンキやガソリンも好き!な動物たちへの対処法は。H 山好きな友人たちに、よく聞かされる話で「ペンキを塗りたての看板がクマに齧られていた」という話があります。そして北海道では、ガス欠の車用のガソリンを運んでいたときに襲われたというケースも、あったということです。 そういった事実関係から、クマはどうもテレペン系の揮発性物質に惹かれるらしいですね。そしてその説を裏付けるようなお話が これ。 『米モンタナ州でペイント弾を銃で撃ち合うゲーム施設がオープンした が、弾から飛び散った塗料のにおいにつられてクマが集まるようにな り、閉鎖に追い込まれた。 環境に優しいペイント弾を選んだところ、塗料にクマが好きなベジタ ブルオイルが含まれていた。中には、破裂せずに塗料が出ていない弾 を食べだすクマも。施設側は、クマが寄ってこない種類のペイント弾 を探し求めている。(ビリングズAP=共同)』 と、なんていう米国からのニュースもあったぐらいでしたよ。 クマ被害が増えている地域では、たとえば倉庫や庭先でのペンキの放置やペンキ塗りたての看板などには、注意が必要ですね。 そして、このような揮発性物質のすきな動物は クマだけにかぎったことではなく、身近なところでは ネズミやリス、珍しい動物ではモモンガやムササビ、さらには天然記念物にも指定されているヤマネなどにもみられるといいますから、なんともびっくりしてしまいますね。さて・・・、そこでです。そんな前置きの話しは、さしおいて いま です。じつは わたくし、本日ただいま山奥にある、ガソリンが保管してある木造一軒家状態の倉庫に、一人できているのですが・・・なにやら、屋内にガソリンの匂いとは別の、匂いがすることに気づいたのです。最初は 消してもいないのに、灯油ストーブがやけに匂うなと、おもったのですが、ちがいます。これはあきらかに、毛のあるほ乳類の、ある種 ケダモノ の匂いなのです。今朝、明け方の温度は、もちろん氷点下。動物が暖をとるために、ここしばらく〔2週間ほど〕無人であった倉庫内に入ろうと思えば、それも可能であろうという状況なのです。この倉庫が、クマがいないとされている九州にあることに胸をなでおろしながら、わたくしはいま、ネットでイノシシにかち合った場合の対策を大急ぎで調べています。 「ちなみに先ほどは、とりあえず犬の遠吠えやってみました/笑。 音なんかも聞こえときちゃったら、つぎは・・・ゴジラか・・・。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.28

-

アルジェリアの隣の マリ と いえば。

アルジェリアの隣の マリ と いえば。GBフランス軍が軍事介入しているマリですが・・・2010年の冬にはそんなマリの首都、バマコを舞台にした、こんな ほんわか したクリップも、あったんですよね。ということで、2010年の再掲載ですが、よろしかったら。 ↓「レッツ・ゴー・トゥ・バマコ by インナ・モジャ」西をモーリタニア、北をアルジェリア、東をニジェール、南をブルキナファソ、コートジボワール、 南西をギニア、 西をセネガルに囲まれたアフリカの内陸国であるマリ共和国・・・そのマリ共和国出身の女性シンガーであるインナ・モジャの歌う ♪ レッツ・ゴー・トゥ・バマコ。 忙しい師走に、ホッとさせてくれる いち曲です。 こちら 。 よろしかったら。 あっと、バマコとは、 マリ共和国 の首都だそうです。クリップにはその首都バマコの街の風景が、映し出されていますよ。 マリといえば、不思議の泥の建造物であるトンブクドゥですよね♪ 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.28

-

こんなに寒いと、行きたいなるのはクウネル島。

こんなに寒いと、行きたいなるのはクウネル島。GBこんなに寒い1月になるなんて・・・と、お思いのあなたに、南海の楽園クウネル島のご紹介です。 ↓クウネル島は、首都のあるデースケドガー島、その北西に位置するゴッゴル島、最南のクウネル島など、3万ヘクタールの海に散らばる島々で構成される諸島からなるデースケドガー諸島共和国にあります。デースケドガー諸島共和国の国旗は、緑に黄色の丸。日本と同様に無地に丸を配した国旗です。緑は大自然に包まれた島を、黄色の丸は国のシンボルであるキガシラペンギンの頭を表しています。 ちなみにデースケドガー系の住民の約50%は、デースケドガー教(現地に古くから伝わる宗教)を信仰しています。デースケドガー教は、ペンギンを聖なる生き物として大切にしたいるということで、国旗にも、そのシンボルカラーの黄色がつかわれているのでしょう。。 さらに興味深いのは、島に残る古代遺跡の存在。深い森を抜けた高台にあるのがヤコンコ遺跡です。1万2千年前に滅びたというムー帝国の遺跡ではないかといわれているので、ミステリーすきな方にももってこいの島だといえるでしょう。 さあ、そのような魅力的な自然と動物と歴史を誇るクウネル島。その入り口となるホームページは こちら です。 ということで・・・・2005年にこのページを発見してからずっと、 寒い冬になるとアクセスしてしまうデースケドガー諸島共和国のページ のご紹介でした。第1回SEOコンクールに参加された作品ということで 掲載されている地名・人名・団体名などは、すべて架空のものというこ とですが、いつもおもってしまうんですよね、あるといいのになぁって。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.27

-

春の小川は用水路。

春の小川は用水路。N なにげなく見過ごしてしまいがちなのですが、冬の時期に枯れていた田畑地帯にある小川が春になると流れていることに気づかれたことはありませんか。 じつはこれ、自然な小川ではなく農家の手によって人為的に流されている用排水路の場合が多いんですよ。農家を主体にした水利組合の管理のもと、計画的にながされている農業用水なんです。 田の水を管理する水利組合は、農業生産を行う上で欠かせない用排水施設の整備・管理や農地の整備いわゆる土地改良を目的として設立された農家の人たちの組織です。この土地改良区は全国に約7,000・関係する農家は約300万人・関係する農地は約300万haといわれています。 そんな日本の農業用用排水路の総延長は なんと 約22万km! この距離は、ほぼ地球5.5周にも達っするのだそうです。現場にいるわたくしなども、この話しを聞いたときにはさすがにびっくりしました。いや、すごいものですね。 そして、そんな日本の用排水路の管理についてのおはなしです。 田植えに先立つ2ケ月前、水稲農家の苗づくりと並行してこなわれるのが、集落ごと・水の流れる系統ごとの用水路の清掃です。イネの栽培がおわってからおよそ半年、繁茂した草や、その後の増水などで埋まった土砂などが用水路から除去されます。もちろん投げ込まれたゴミの処理も、当然あります。。 しっかりやっとかないと、水の流れがとちゅうで止まってしまいますからね。自分のところに流れてきた水を、次の田畑へ流していかねばなりません。 この用水路清掃には、その水利を利用する方たちが参加するわけですが、かなりな時間と労力がかかります。自分の経験では、ひとつの水利系統で半日くらいの出役となります。このときに、同時に行われることの多いのが、畦の野焼きです。年が明けて、この野焼きの煙が立ち上がると、ほどなく農村のいたるところで“春の小川”が復活します。 規模を拡大したり・高齢化の農家の農地を借りたりして田畑を 耕作する方は、この共同清掃に何らかの形での参加が義務付け されますので、これがなかなかに大変。耕作規模が大きくなる ほど負担も大きくなるわけですから。これもまた、日本の耕地 面積の土地集積が行なわれにくい大きな要因のひとつといえる でしょう。 余談ですが・・・この大きな問題を無視して農業の規模拡大を 唱える一部の農業評論家の方の農業論には、疑問をもってしま いまうんですよね、どうしても/笑。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.26

-

“寒波の春”には、ヒヨドリの群れ。

“寒波の春”には、ヒヨドリの群れ。H 『棚に停まっては 切干ダイコンさえもむさぼり、イチゴのハウスに侵入 しては、まだ熟れてもいないイチゴの果実をつつく。しまいには公共の 施設の花壇に植えられたハボタンさえも食い尽くしてしまう』 というふうに 一昨年の冬、異常なほど数で押し寄せ、すさまじい食欲をみせた鳥がいました。 ヒヨドリ です。 防鳥ネットを張っていたとしても、そのネットをくぐり抜けては農作物を繰り返し襲うヒヨドリの群れ・・・標的とされた作物の茎葉が みるみるなくなっていくそのさまには、見ていて“恐怖”を感じましたよ。 そして、2013年01月。昨年12月からの寒波の襲来とともに、日ごとにこの鳥が増えています。 ということで、まずは 一昨年のヒヨドリ被害に関する被害の様子のご紹介です。 ■ 被害例 1 県内有数のキャベツやブロッコリーの産地、糸島市でヒヨドリが収穫間近の野菜を食い荒らす食害が相次いでいる。同市のまとめでは、最近の約2カ月間で被害額が4600万円。昨年度のイノシシ被害を既に上回った。市農業振興課は「この冬は寒さが厳しく、餌を求めて山から下りているのだろう」とみており、畑の上を覆う防鳥網を購入する農家に、費用の一部補助を始めた。同市によると、ヒヨドリ被害は、過去5年では年間600万-1千万円で推移していた。ところが、昨年12月中旬から多発し、市全域で深刻化。昨年度の鳥獣被害で最も大きかったイノシシの3615万円を、2カ月程度で約1千万円超えた。同市東でキャベツを栽培する女性(70)は「数時間おきに50羽ほどの群れが飛んできて一気に食い荒らすこともある。これだけの被害は十数年ぶり。防鳥網もたるんでいると玉をつつかれ大変」と頭を悩ませている。 ■ 被害例 2 津奈木町や芦北町のミカン畑で、ヒヨドリによる食害が拡大している。特に収穫期を迎えているデコポン(品種名・不知火)では、収穫量が例年の半分以下に落ち込んだ生産者もいる。雪が降った年末から、ハウス栽培は無事だが露地物に被害が集中、約300トンが被害を受けていると予想。例年はあまり食害がない甘夏にも出始めている。通常だと荒天時は収穫作業をしないが、今年は被害拡大を防ぐため、雪や雨の中、収穫を急ぐ農家も多い。農家のひとりは「ヒヨドリは1千羽ほどの集団で移動し、熟れた果実だけを狙ってくる。人間に勝ち目はなく、諦めるしかない」と話していた。 そしても最後に ヒヨドリ対策です。危険がないと判断した特定の畑から襲ってくるヒヨドリに 最も効果的だった対策、それは狙いをつけられる前に〔野菜に〕張るパスライトやパオパオにでした。ヒヨドリの群れが大群となりつつある地域では、よろしかったら早めに ためされてみてください。 葉物野菜が安いと少ないくせに、葉物野菜が高くなってくると、 とたんに大群で やってくるヒヨドリたち。なんとも頭の痛い 問題であります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.25

-

作物の生育状況をみて、とる対策を考えよう。

作物の生育状況をみて、とる対策を考えよう。K 次回の参考ということで、以前に掲載した回の再掲載です。 ↓「まずは土づくり。肥やしなさい・肥やしなさい。」といった 農業に対する考えがあります。いっぽう、「土を肥えさせるのは悪。土を肥やすのはもってのほか」という考えもあります。 迷いますよね。どうすればよいのでしょう。 答えは簡単。植物に訊けばよいのです。たとえばトマトでは作物の生育状況からこんな健康診断ができるんですよ。 トマトの状態のののののののののののののののののの診断 葉色淡い。花小さく、着果不良。果実肥大不良。の→ 栄養不足 葉が厚く・葉色が良い。葉が立ち、受光態勢が良。→ 健全 葉色濃く葉面凸凹。鬼花増加・奇形果多。ののの→ 栄養過多 このような作物の状態をみて、つぎのような対策をとります。 栄養不足の→の生長を促す対策をとる。たとえば不足した成分の追肥。 栄養過多の→の生育を抑える対策をとる。たとえば水分を押さえる。 という具合です。 このように一般的な農業の現場では〔土に対する原則論ではなく〕それぞれの植物の生育の状況や状態をみながら、その生育に応じた対策がとられているんですよ。 いじょう、植物の生育がいまひとつである場合は、植物の状態をみて、とる対策を考えようというおはなしでした。 人間であっても、そうですよね、まずはそれぞれの患者さんの 様子・容態が、診察診断の主題となる。医療行為もなしのいきなり のカロリー摂取や、カロリー制限のはなしなどにはならない。 まずは個別の患者に対するお医者さまの診察・触診があり、体温 や脈・血圧などの基本的な機器をつかっての検査、そしてそのうえ での診断があります。農業やガーデニングだって同じことだとおも うのです。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.23

-

防除の難しい水田雑草対策にも効果。

防除の難しい水田雑草対策にも効果。G クログワイやオモダカなどの防除のむずかしい多年生の水田雑草対策に関するご質問をいただきましたので、解決策のひとつとして、この下記↓の回を再掲載してみました。地下に潜るジャンボタニシ同様に 「田起こしをすることで、地上にでた多年生雑草の地下の塊茎も、低温や乾燥によって防除できる」ということで、よろしかったらご参考に〔ジャンボタニシを塊茎に置き換えてみてくださいね〕。 ↓ 壁一面に産み付けられた ショッキングピンクの卵・たまご・卵 !!悲しいかな、いまやこれは日本の日常になりつつある光景なのです。 この卵から孵ってくるのは、ジャンボタニシ こと スクミリンゴガイ。 昭和56年頃に海外から食用として日本に持ち込まれて野生化し、関東以西の水稲やレンコンに大きな被害を及ぼしている貝になります。 画像は こちら 。 このスクミリンゴガイは繁殖力が極めて旺盛、汚水にも強く、用排水路やクリークで増殖しながら移動分散し続けています。この急速な増加に伴い、「昨年までは見なかったけれど、今年になってからの増殖ぶりには驚いた」などと農家さんがおっしゃるのは日常温茶飯事のこととなった感が大いにありますよ〔地区の一斉防除で数十キロとれたり〕。 さて、そして。そんなスクミリンゴガイの防除に最適な時期、それが 彼らが眠りつく いま、 トラクターで田を起こすこと なのです。 そう、収穫の終わった水田の土の中、5センチ程度の深さで休眠を図る彼ら地中の貝の貝殻を回転するトラクターの爪で破壊、もしくは地表にかき出して凍死させる・・・。 この機械的な防除は けっこう効果があるんです。 効果を高めるにはコツとしては・・・ ■ ロータリーの回転数を上げる こと ■ そして 低速で耕うんする こと が挙げられますよ。 この処置を施した水田においては、じつに 90パーセント以上の駆除率があった とする試験結果もありますので、心当りのある地区では、ぜひ この防除法もお試しください。 田起こしが獣害の防除につながるという話は、 こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.23

-

電動農業機械の実用化による農業振興を。

電動農業機械の実用化による農業振興を。n前回は、ガソリンスタンドの廃業が“ガソリン難民”と“ガソリン難民キャンプ”を生みつつある現状をお伝えしました。そして、今回はその解決策を考えることになるのですが・・・対策として〔誰が考えたって〕まずいちばんに思い浮かぶのは、太陽光発電ですよね。そう、 太陽光発電を用いた電動農業機械の実用化による農業振興です。と書いても、一般の方々は 電動農業機械の実用化には時間がかかるのではないかと考えられる方も多いと思いますが、じつはですね、「電動軽自動車用などに使われるモーターと電池を改良して搭載した、最大で中型トラクター並みの13馬力の力が出せる電動トラクター」などは、すでに試作され実用段階にはいっているのです。そんな農業機械の代表ともいえる 電動トラクターが こちら 。 気になるその性能ですが、利点としては ● 燃料費はディーゼルエンジンの1/2から1/3 ● 排気ガスがでないため、ハウス内の作業に適している ● 電動化で騒音や振動が抑えられるため機械操作が簡単という点が挙げられていますよ。問題点としては ● 1回の充電〔3~5時間〕で1時間程度の作業性能 ● 試作車では、ガソリン車の制作費が2倍といった点が改良すべき点とされているようですが・・・この問題点は、電動トラクターが量産されさえすれば解決できる気がします。そして量産されるために必要となるのが・・・これもまた誰が考えたって、まずいちばんに思い浮かぶのが エコカー補助金ならぬ エコ農業機械補助金ですよねっ。といったわけで今回は、近い将来にガソリン入手が困難になるであろう日本の中山間地の農業振興を図るには、政策としてエコ農業機械補助金を創設するのがいちばんの対策になるというお話しでした。「発電用の太陽光パネルに、充電スタンドのある中山間地の農地で働く、さまざまな農業用機械」というのが、近未来の日本の農山村の風景となったら素敵ですよね。そんなレゴ・ブロックが あれば子どもたちにも受けそうです。 小さなものから大きなものまで、さまざま用途の機械が必要と なるのが、農業です。そういった意味では、日本の内需を拡大 させる起爆剤にもなりえるのではないかとも思えるんですよね、 農業機械の電気化というのは。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.22

-

獣害を防止するために、田を起こそう。

獣害を防止するために、田を起こそうGこんなに ひと気のあるところなのに・・・・と思われるような場所で、動物を目撃するケースがおおくなってきました。かくいうわたくしも、先日の日曜日に、町に程近い田んぼでサルの群れに遭遇したばかりです。というわけでそんな動物たちの引き起こす獣害とその獣害対策についての話となります。よろしかったら。 ↓鳥獣による農作物の被害が、拡大しつづけています。農水省発表による最近の具体的な被害状況の推移は・・・つぎのように。 ■ 鳥獣による平成20年度の農作物被害 被害金額が199億円で前年度に比べ14億円(対前年比8%)増加、 被害面積が10万haで前年度に比べ9千ha(対前年比10%)増加、 被害量が49万tで前年度に比べ8万4千t(対前年比21%)増加し ています。 主要な獣種別の被害金額については、シカが58億円で前年度 に比べ11億円(対前年比24%)増加、イノシシが54億円で前 年度に比べ4億円(対前年比7%)増加、サルが15億円で前年 度に比べ6千万円(対前年比4%)減少しています。 ■ 鳥獣による平成21年度の農作物被害 被害金額が 213億円で前年度に比べ14億円(対前年比7%)増加、 被害面積が10万5千haで前年度に比べ5千ha(対前年比5%)増加、 被害量が62万tで前年度に比べ12万9千t(対前年比26%)増加して います。 主要な獣種別の被害金額については、シカが71億円で前年度 に比べ12億円(対前年比21%)増加、イノシシが56億円で前 年度に比べ2億円(対前年比4%)増加、サルが16億円で前年 度に比べ1億円(対前年比7%)増加しています。 そしてこの獣害を呼び寄せているの一番の原因は、 ひこばえ にあると、最近では いわれはじめました。 ひこばえとは、収穫後の作物の切り株や根元から生えてくる若芽のこと。とくにイネ刈り後の水田に残っている切り株から生えてくるヒコバエが要注意です。栽培しているお米や野菜とちがって、放置されているひこばえなら、動物が食べてもさほど気にならない。 こういった 心のすき間に、動物達が忍び寄る のです。 ちなみに 10ヘクタールの田んぼのヒコバエなら、 100頭のシカを ひと月養えるほどの餌となる というデータがあります〔1ヘクタールでは10頭・10aで1頭の割りになりますよ〕。ひこばえの放置は、ある意味で動物の餌付けをしているものと考えなければなりません。 そんなひこばえが生えてくるのを防止するには、収穫後のこまめな耕運が効果的です。田を起すことで、株を土中にすきこみ、ひこばえが生えてくるのを予防するわけですね。 そうすることで、動物たちが集落に近づかないようにする。 いじょう、獣害被害の多い集落では、こういった農業の基本的な作業を部落をあげて励行することが、なによりの獣害予防方法となるというおはなしでした。 バインダーで刈られた長いままのワラの場合は、大雨などで 田から流出すれば、排水路を詰まらせることにもなりかねません。 水害を予防するという観点からも、田起しは重要になります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.22

-

ガソリンスタンド廃業と、農山村の危機。

ガソリンスタンド廃業と、農山村の危機。N日本全体におけるガソリンを中心とした「燃料油」の需要の減少、そして改正消防法に基づく規制強化のために、全国でガソリンスタンドが減少しています〔全国の給油所数は94年度末の約6万カ所から11年度末には約3万8000カ所に減少〕。そのスタンド減少の影響をとくに受けているのが 中山間地域です。実際のところ、近所にあったガソリンスタンドが廃業したために、 ● マイカーの給油に支障がでている ● 農作業用の燃料の補給が不便になってしまったなどといった話しは、これまでにも聞いていました。けれど こういった傾向が昨年からは加速しはじめ〔近所だけではなく〕地域内のガソリンスタンドも廃業するために ● バイクしかもっていないので、燃料が買えない ● 暖房用の灯油を買うのも、ひと苦労だなどといった、生活そのものを見直さざるを得ないような深刻な話しさえも、耳にするようになったのです。そして、ご存知の方も多いように、日本の農業における中山間地は、 ● 耕地面積の43% ● 農業産出額の39% ● 総農家数の43% ● 農業集落数の52%を占めているという現状があるのです。だから思うんですよね、 ガソリンスタンドの廃業問題っていうのは、つまりは、 日本の農山村の危機をよぶもの なのだと。 のののの ちなみに農業県の例として、宮崎県内のスタンド減少の現状ですが、 1980 2010 2011 2012 ・ 年 919 586 569 540 ・ 箇所ということで、実際に約4割も減少〔山間部地帯が多い〕していることになっております。改正消防法については こちら 。 一部の農業書によっては批判の対象となることの多いJAでは ありますが・・・こういった〔ガソリン過疎などの〕現実の危機 に直面したときには、頼りになる存在だとおもうんですよね、生 産現場にいる身としては。実際問題としてJAのガソリンスタン ドの存在に、助けられている方も多いことだろうと思いますよ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.21

-

大型機械を使った農業は、山国・日本に向いているのだろうか。

大型機械を使った農業は、山国・日本に向いているのだろうか。n次回関連で、2010年の記事の再掲載です。 ↓ずらっと並んだ大型コンバインが見渡す限りの黄金色に染まった小麦、あるいは見渡す限りの熟れた大豆を収穫する風景を、テレビなどでご覧になったことはありませんか。農業問題を取り扱った番組で流されることの多いお馴染みの光景ともいえます。 この映像イメージは、主として米国の平原地帯での農業の姿です。いわゆる大平原での、大型機械を使った単一作物を栽培する農業における収穫風景ですね。そしてこの画面で想像されるこういった農業のイメージが、いまや多くの日本人の頭の中で想像される理想の農業にあたるのではないでしょうか。 しかし実際のところは、こういった農業を、そのまま日本にあてはめるわけにはまいりません。なんといっても地形の問題があるからです。 日本は、その国土に占める平野の面積といえばわずかに約25%、残りの70%近くが山間部という地形です。そう、日本は島国であると同時に、なんといっても山国であるために農地面積が少ないとい特徴があるのです。ただでさえ少ない平野では、人口増加や都市化にともなう開発が行われ、結果として、日本の国土のうちの農地面積は国土面積38万平方キロメートルのうちのわずか13・5%にしかなりません。米国の39・4%やオーストラリアの59・3%とは、比べるべくもなさそうです。 では広大すぎる米国やオーストラリアではなく、山国であるスイスや、スイスほどではないにしても山がありそうなドイツやフランスを含むEUと比較ではどうでしょう。 EU全体の農地面積の割合は、日本と同じく30%程度ではないかと思ってしまいそうになりますが、じつはEU全体の国土面積に占める耕地の割合は65・5%もあります。では同じ島国である英国はどうでしょう。しかしです。英国にいたっては、国土面積に占める耕地の割合は69・6%もある。こちらも日本よりもはるかに広いのです。具体的に耕地面積を比較してみると、ドイツは日本の3・6倍の1701万ヘクタール、フランスは6・3倍の2943万ヘクタール、前述の島国にであるはずのイギリスでは、3・6倍の1696万へクタールにもなります。 ・・・・。 ここまで各国と比較して日本の農業のおかれている地形の特殊事情をご説明しました。そのうえで思うのですが・・・このような地形の日本では、大型機械農業を柱とした〔一般的に強い農業だと考えられている〕農業政策を推し進めるのは現実的に無理がある・・・と、そう思われてならないのです。不定期に つづく。 山国であるからこそ、日本にはいろいろな形の農業がいると おもうんですよ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.21

-

トマトやキュウリの黄化エソ病がこわい理由〔わけ〕。

トマトやキュウリの黄化エソ病がこわい理由〔わけ〕。g トマトでは、果実が凸凹になったうえに、褐色のえそ斑〔腐りはじめのような見た目〕ができたりします。キュウリでも、果実表面が凸凹になって果色の濃淡〔モザイク症状〕があらわれます。 これが現在、果菜類の産地でもっとも畏れられている病気である 黄化エソ病 です。 この病気が畏れられている理由は、羅病した場合に上記の症状が果実に現われて商品価値をなくしてしまうことだけではありません。 収穫時に果実に病気の症状が目立たない場合であっても、 収穫後の1~2週間後に果実表面に著しい症状が現われる ことがあることにもあります。 つまり自信をもって出荷したはずの品が、消費地のお店の店先で悪い方に変化してしまうことがある。この事実が 怖い のです。。 このような事態が常態化でもしたら、『生産者としての信用をなくしてしまう』ことはもちろん、いずれは『生産地全体の信用をなくしてしまうこと』につながってしまいかねませんからね。その点が、この病気が畏れられている理由なんです。 そういった意味において、 この黄化エソ病という病気は、消費者に農産物を買っていただくこと でなりたっている農業と農業者にとって、現在もっとも用心しなければ ならない病害 だといえるでしょう。 なんといっても、農業は買ってもらってなんぼ の世界・・・ そこが家庭菜園との大きな違いになります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.17

-

雪の重みは園芸ハウスをつぶす・・・気象庁予報に注意を。

雪の重みは園芸ハウスをつぶす・・・気象庁予報に注意を。g 東北太平洋側を中心に降雪が強まるため、大風と雪に警戒してください ・・・とした気象庁の全般気象情報・第6号は こちら 。該当する地域のみなさまにおかれましては、今後とも、地元気象台が発表する警報・注意報や気象情報には留意されてくださいね。 そしてこのような警報が発令されたとき・・・農業において最も気をつけねばならないこと、それは雪の重みは園芸ハウスをつぶすという事実です。 そう、作物を栽培するばかりでなく、ときには育苗やちょっとした作業場に重宝する便利なビニールハウス、また新規就農生活のスタートにうってつけの経営を約束するはずのビニールハウスは、降雪に弱いのです。この現状を多くの方に理解して頂くために、被害状況のご紹介は こちら のページとなります。そして、転ばぬ先の杖・・ともいうべき、雪災害の備えとなる共済制度についてのページは こちら 。 とくに注意したいのは豪雪地帯ではなく、普段はあまり降雪のない 地域です。経験不足と、ベタつく重い雪が被害を拡大しがちにします。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.14

-

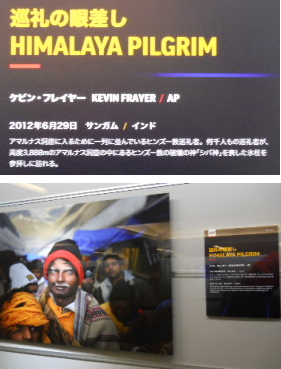

50万人以上もの信徒が訪れるという洞窟。

50万人以上もの信徒が訪れるという洞窟。GB巡礼の期間が、わずかに1年のうちの2ケ月のみという短期間のあいだに、毎年50万人以上ものヒンドゥー教徒が巡礼に訪れるという洞窟がある。その洞窟は、西ヒマラヤ・カシミール州の海抜3800メートルとうう高地の山中にあるアマルナス〔アマルナートとも〕とよばれる洞窟。この洞窟を訪れるヒンドゥーの巡礼者は、懸崖の山道に苦労し、雪渓に足を取られ、そしてときには〔インド側カシミールの領有に敵対する〕イスラム民兵の攻撃にさらされながらも、その洞窟を目差す・・・。そんな、ある意味ぞくぞくするようなニュースが、巡礼の始まる時期にあわせて、毎年6月になるとインドから発信されます。〔AP展に展示されていた〕その巡礼者を撮影した写真が、こちら。 シバ神を信仰するためにやってきた彼らは、洞窟内で神に接っすることができたのか否か、〔ヒンドゥー教徒ではない身ではあっても〕気になるところであります。 この巡礼に関する外電のいち例は こちら 。 短期間のうちに50万人もの巡礼者を呼び寄せるシヴァ神 もすごいですが、厳しい条件をものともせずに押し寄せる 巡礼者のパワーもまた、すさまじいものだとおもわずには おられません。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.14

-

『AP通信が捉えた世界』展で教わったこと。

『AP通信が捉えた世界』展で教わったこと。GB行幸地下ギャラリーで開催中の『AP通信が捉えた世界』展では主催がAP通信だけに、日食や寒波それにロンドンオリンピックを扱ったものが多かったのですが・・・気になってしようがなかったのは、宗教が日常に関わっている事象を扱った作品。 右の写真は、道路側から、日除けのカーテン越しに見えたユダヤ教信者のシルエット。そして上左側はイスラエルの海水浴場のスナップということだったのですが、「ムチのようなものを携えて後ろ向きに立っているユダヤ教の方」は、 “信者”と“信者でない方”とに、分けられている海水浴場の 境界を監視する方 であるとのことでした。日本でいえばですよ・・・仏教徒と仏教徒とでない人を区別した浜辺において住職の格好とされた方が、“坐禅のときに修行者の肩ないし背中を打つための棒”である警覚策励(けいかくさくれい)を持ってたっているようなものなのかなと想像したりして。そもそも海水浴場が区別されていること自体も知らなかったので、この事実を知りえたのは、大きな収穫でした。 『AP通信が捉えた世界』は、1月31日まで開催とのことです。 関連で“休息するシリアの若者の部屋”は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.13

-

平和っていいなって、思わされた一枚。

平和っていいなって、思わされた一枚。GBキオスクで買った シティボーイの部屋特集号のポパイ を抱えて AP通信の写真が展示されている行幸地下ギャラリーを通ったとき、 目に留まった1枚がこれ。のののののののののののの シリアの若者が自室で休息している写真だ と記憶しています。 「・・・平和なほうが、いいな」。この作品を見て そう思いました。 『AP通信が捉えた世界』は、1月31日まで開催とのことです。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.13

-

高値のときに出荷するためには。

高値のときに出荷するためには。イチゴ栽培 K全国的な寒波による気温の低下が原因の野菜の生育の遅れ のため、とくにハウスで生産される野菜が不足し、高値となっています。ハウス栽培が盛んな〔他所の地域よりも温暖なはずの〕南九州においても その傾向は顕著で、キュウリ・ピーマンやトマトは もとより普段はそれほど気温の影響を受けないはずの ハウスニラの生産量まで減少しているほど。その生育の遅れですが・・・一般的にはひと月以上の遅れ。そして充分に手を尽くされた栽培者でも3週間程度の遅れといったところ。そんななかでも、とくに影響を受けたというのは、やはり例年クリスマス前後の需要が高まる イチゴ栽培 でした。 イチゴ不足を伝えた地方紙 → ちなみに記事中で“価格高騰”や“昨年の倍”という表現が使われているクリスマス前のイチゴの平均価格は、Sサイズ1パック/約300グラムで1149円。昨年同期間は、594円であったとのことですのでたしかに昨年の倍という表現は妥当なようですね。さて、そこでです。新聞で取り上げられたイチゴ生産の話をするならば・・・イチゴ不足で困っている、たとえばお菓子やさんや、ケーキやさん、そして馴染みの市場関係者のために ハウスイチゴ栽培者にとって、ここはいちばん腕の見せどころ的な時期が、到来していることになります。いうまでもなく、いまこの時点で、ハウス栽培者として努力すべきこと、それは 高値の時期に、すこしでも多くの果実を出すということ。そのためには、 栽培している作物に、できうる限りの手を尽くして生育を進めることが必要になる。“鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス”的に表現するならば、“ならぬなら成らせてみせよう果菜類”みたいな話しになるわけです。その方法ですが、そのための具体的な方法として、 ■ 適正な温度管理に努める〔とくに夜の温度を高める〕 ■ 1株あたりの適正な果実数にする〔着果が多い場合は摘果〕 ■ 換気する場合は、温度を確保しながら換気する ■ 地温を下げないような追肥 の方法を 考える ■ 地温の低い場合でも効くように、肥料の種類を工夫するといった対策をとる。さらに 日射量を多く確保するために、保温用の被覆カーテンを、いつもより早めに開けたりする〔重油がより必要になるのですが〕といった方法などがありますね。手間や経費は いつもよりかかるけれど、ここは将来のためにも経営者としての大事な踏ん張りどころだと考えられておられる方にとっては、やった努力が形となってあらわれそうな状況ですねっ。 大河ドラマ/八重の桜の名セリフ、「ならぬものはならぬ」 ではありますが、こと農業経営に関していえば、このセリフ では、ちょっと困ったことになってしまうかと/笑。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.10

-

平和っていいなって、思わされた一枚。

平和っていいなって、思わされた一枚。GBキオスクで買った シティボーイの部屋特集号のポパイ を抱えて AP通信の写真が展示されている行幸地下ギャラリーを通ったとき、 目に留まった1枚がこれ。のののののののののののの シリアの若者が自室で休息している写真だ と記憶しています。 「・・・平和なほうが、いいな」。この作品を見て そう思いました。 『AP通信が捉えた世界』は、1月31日まで開催とのことです。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.09

-

クリスマスのころに高値になるといえば・・・。

クリスマスのころに高値になるといえば・・・。タケノコG前回の 経営の工夫の一例 です。毎年クリスマスの前後に高値になる農作物 といえば・・・たとえばイチゴなどが思い浮かびます。が、宮崎県のとある地区では、こんな農産物が出荷されていますよ。 ・・丁寧に選別中の風景・・ のののののそう、これは 甘くて・シャキシャキとした歯ざわり が売り物の ののののののののの タケノコ なのです。年末年始の食材として人気が高いこのタケノコ、「早掘りたけんこ」と称されて、例年の価格ではだいたいキロ当たり2000円から2500円で取り引きされます。ちなみに2011年同時期のイチゴの価格は、300グラム・600円くらいでしたから、このタケノコの価格は、ハウスイチゴと同価格か、それ以上 ということになります。「早掘りたけんこ」の 紹介記事は こちら 。そして もちろん、このタケノコ。ただでは 早出しは、不可能です。普通では3月から4月に出荷するタケノコを、12月から出荷するには、当然のことながら 努力と工夫がいります。記事中にありますように、竹林の土を 化学的に、そして物理的に改良することも必要ですし、〔記事にはありませんが〕日当たりをよくするための植栽密度を守るために竹を伐採することも必要でしょう。場合によっては親竹の先端を止めることも必要になる。そのような栽培のノウハウを的確にこなしていくからこその結果〔タケノコ〕なのです。と、いうことで、今年も一足早い春の味覚として人気がある〔高値で売れる〕南九州の特産品早掘りのタケノコについてのご紹介でした。全国どこにでもある竹 と、どこでも取れるタケノコ でも、工夫次第では 高値にできる・・・ということですよね。つづく。 ちなみに熊本産の早掘りタケノコは、キロ当たり3000円前後と ききます。このあたりの価格差、ちょっとくやしいですね。 クマモンのせいではないとも思うのでよけいに/笑。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.08

-

消費者の望む作物を作ること・・・それが農業。

消費者の望む作物を作ること・・・それが農業。G 農作物を育て収穫するという、家庭菜園と農業。いっけん同じに見えますが、じつは大きくちがいます。その違いとは、どこにあるのでしょう。 それは・・・消費者の存在 です。 育てた農作物を自家用で食べたり、人にあげたりするのが家庭菜園であるのに対して、育てた農作物を消費者に販売して生活をしていかねばならないのが農業です。 農業は〔消費者に〕買ってもらってなんぼ の世界なのです。 消費者が農産物に望むリクエストは、さまざまなものがあります。「おいしさ」「新鮮さ」をはじめとして、「旬」や「希少性」あるいは「安さ」などのいろいろなリクエストがある。 そのリクエストの基準に みあったと判断された農産物が、消費者に購入されていくのです。 そういった、消費者が喜んで買ってくれる農産物を作っていける技術やアイディアをもっているかどうかで、その農業者の経営の良し悪しが決まります。と、いうわけで昨年末から本年初頭にかけての、“消費者からのリクエスト”が高かった〔価格も当然高くなりました〕農産物についてのあれこれを、次回からいくつかご紹介してみましょう。つづく。 夏場に冬のもの や、 冬場に夏のもの。あるいは 北国で 南の産物 とか、南国で北の産物 。こういった商品であれば、 その希少性から、高い価格で販売することが 可能になります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.08

-

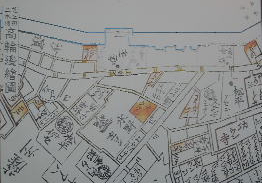

初日の出を見た田町で。

初日の出を見た田町で。GB前回の ビル越しに見えた東京タワー の風景は、浜松町方面から田町駅に向かっての第一京浜の歩道にて撮影したものです。古地図でいうと 地図の中央寄り上部の、 海に向かって出っ張っている部分 ↓ になります。 その部分の拡大版が ↓ こちら 。 逆さまになっいますが、地図に書き込まれている文字は、『薩州』ということで、『薩摩』という意味になります。そうなんです、この場所は 田町にあった 薩摩藩江戸藩邸の跡。いわゆる“江戸開城”に伴う幕府側の陸軍総裁・勝海舟と、大総督府下参謀・西郷隆盛の会談がおこなわれた場所となります。こちらが、その記念碑です。 記念碑の下部には、説明分と レリーフがあります。最近は、「勝と西郷の2人のみが面会したように描かれることが多いのは、小説やドラマなどの演出上の創作」といわれているようです。が、この記念碑のレリーフでは、そこはやはり おふたりだけの場面を踏襲してありました。 そして偶然ではあったたのですが、この記念碑を撮影した時刻が、元旦のお日さまが、ちょうどお出ましになる時刻前後。というわけで、この記念碑越しに初日の出をみることになったのです。で、当然のことながら“碑から後光が差す”のではあるが、“碑を撮影するには逆光”となり、おめでたかったのか・おめでたくなかったのか、よくわからない顛末次第となりました/笑。のののののののの まあしかし、晴天や好しっ。というわけで、初日の出を見た田町でみた記念碑のおはなしでした。 今年のNHKの大河ドラマでの“江戸開城”のシーン。 いまから楽しみにいたしております。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.08

-

シェールガスは、環境を破壊する!?

シェールガスは、環境を破壊する!?R本日夜の 拡大版「クローズアップ現代」でも、とりあげられたシェールガスに関するおはなしです。シェールガス開発のための論議が盛んになってきつつあるいまだからこそ押さえておきたい資料のご紹介として11月の回の再掲載です。よろしかったら、ご参考に。。 ↓ある種の“夢のエネルギー”として語られることの多いシェールガス。たとえば新聞でも、こんなかんじで、報道されることが多くなってきたように感じています。8月と11月の朝日の特集 → しかし、です。このシュールガスの採掘に関して、環境の面からの懸念が取り沙汰されているという現実もありそうなのです。そんな話しのいくつかを集めてみたのです。まずはシュールガス採掘のための「水圧破砕」は環境破壊であるとして、ニューヨーク州で進む開発計画を許可しないよう州知事に働きかけていることを明らかにしたショーン・レノンとオノ・ヨーコ・レノンの記者会見の様子を伝えた記事は こちら 。こちらは職業がら、米国の今夏の大干ばつのニュースをみていたときにみつけた「大量の水を消費するシェールガス開発」に関するナショナル・ジオグラフィックの記事。 こちら 。 そして こちら 。そして、昨年のスペイン南東部地震に関して、カナダとスペインのチームが「被害を大きくしたのは地下水くみ上げによる地盤沈下が原因か」とした10月22日のニュースのスクラップ。 記事によれば 高圧の水を地中に送り込む新型天然ガス「シェールガス」の採掘や 二酸化炭素を地中に貯蓄する手法には問題があり、とくに地震が発 生しやすい場所での人為的な環境変化は予想外の影響がでるということを伝えています。さいごに・・・2010年に米国で公開されたシュールガスに関するドキュメンタリー映画 『ガスランド』の予告編が こちら です。いじょう、シェールガス開発にまつわる懸念ズについてのご紹介でした。 水圧破砕に使用される水には、様々な薬品が混ぜられる というはなしが、いち市民としては 大ショックでした。 そして何より問題なのは“基準”がないままに、ことがすすめられ ていくこと。これに つきまるとおもいます。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.07

-

この塔〔タワー〕のてっぺんに。

この塔〔タワー〕のてっぺんに。GB高層ビルの屋上には、おそらくは避雷針の類かとおもわれる鉄塔が、つきもの ↓ です。 いっぽう、こちらの別のビルの場合。一見すると、このビルの屋上にあると見えた鉄塔 ↓ の場合は、 このビルのものではなく、このビルの後方にそびえる巨大な建造物の先端部分だと、きづきました。 元日からも賑わう・・・ そうなんです、ビルの後方に見えたこの巨大な建造物は 東京タワー。近づくほどに、でかくて高いものだなと、思わずにはおられません。そしてタワーといえば、思い出されるのは、昨年の改修時に発見されたこの高い塔の 先端部分にはいっていた軟式ボール の話題です。先端部分は密閉されていた といいますから、はいったのは地上にあるときであろうとは思いますが、なんとも ミステリーな おはなしですよね。SF好きとしては、ボールを入れたのは、超能力者がサイコキネシスを使って・・・とか、宇宙人がUFOを使って・・・とか、そんなふうにおもいたいところなのですが、いちおうこの植物ブログの主宰であるからには、今回は『ジャックと豆の木』にでてくるジャックが、豆の木を使ってボールをいれた説 を唱えておきたいなとおもいました/笑。 イメージとしては こんなかんじで お願いします。 東宝怪獣ファンとしては、『メカニコングの逆襲』で登場した 2代目〔2台目/笑〕メカニコングがやった説プッシュですねっ。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.07

-

地中に空気も入れて効かす穴肥のやり方。

地中に空気も入れて効かす穴肥のやり方。K別ブログである「夢で終わらせない農業起業・続編ブログ版」からの記事となりますが、よろしかったら。 ↓根の分布する地中に肥料をいれることで、効率的に無駄なく効かすことができる穴肥のやり方です。穴を開けるには、このような機具が便利です。 この写真のタイプは、長さが30センチ・直径が5センチ程度 の先端の尖った円筒部と、体重を かけることで 無理なく穴をあけるための〔足を乗せる〕ステップ、そしてハンドルで 成り立っています。この機具〔穴肥器〕を使った実際の作業風景は こちら 。 こうやって穴を開けたあとに、肥料をいれ、その穴に土を被せていきますよ。このブログでも、おりを見てご紹介している鉢穴に穴を開けて空気をいれる栽培方法を、農業に応用した形といえる とおもいます。 鉢に穴を開けるドライバーの拡大版が、この穴肥器になるというわけですね。というわけで今回は、長期にわたって果実を収穫する作型であるハウスのトマト栽培やピーマン栽培などで、安定した肥料効果を発揮する穴肥の穴を掘る機具についてのご紹介でした〔ちなみに大型の電気ドリルなどで穴を作る方もいらっしゃいますよ〕。まずは身近な鉢物から、穴肥の効果を試されて・確認されるのも、よきかも。◎ 「穴肥はやってみたいたいのだが、実際にやってみると土が固くて なかなか穴が作れない」という圃場では、まずは「土中の腐植を増 やして土を軟らかくするため」に、このような資材を使った物理的な 土壌改良を行なうこともお薦めです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.06

-

すでに晩秋の風物詩となった風景〔イン畜産県〕。

すでに晩秋の風物詩となった風景〔イン畜産県〕。Hまわり一面全体が、消毒用の石灰 の散布によって真っ白となった養鶏場の〔安全対策をアピールする〕広告。 文面。 そして、行政による訓練。ののののののののの いじょう、すでに晩秋の風物詩となった観のある畜産県における防疫関連の風景でした。車での通行中に、前方に非常線が張られ、そこに集結した防護服 や防護マスクに身を包んだ集団によって、立ち入り禁止地区が説 明され、これ以上先への通行ができなくなったことを告げられ、 引き返す自分の車に消毒液がかけられたとしても・・・・・いまや 宮崎県民〔農家でない一般市民であっても〕は 驚きはしません。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.05

-

渡り鳥が増えることで発生が懸念されるといえば。

渡り鳥が増えることで発生が懸念されるのは。H渡り鳥が増えることで発生が懸念されること・・・それは〔新型インフルエンザの発生にも関わってくる可能性のある〕 鳥インフルエンザの発生です。ということで、昨年の記事の再掲載です。 ↓「数年前までは、おめでたいことだったのだけれど。」 世の中の吉か凶かは、状況で変わるものなのだなと実感することが、おおくなってきました。 たとえば クマ 。クマの大群の映像です。 これは、ルーマニア版の厄払い。 クマの毛皮をまとい、歌って踊りながら家々を回るという、ルーマニアの伝統的な新年行事。 日本でいえば、獅子舞の獅子がいっぱい・・・とったところで、じつにおめでたい写真だなと、おととしには思ったのです。 けれど数年前からの人里におけるクマの出没や、それに伴う物的・人的被害がおこったいま、わたくしはこの写真を見て怖いとかんじずにはおられません。 そして、いっぽうこちらは、おめでたい鳥〔亀は万年、ツルは千年〕であるツル、その ナベヅルの大群 です。 こちらも、 おめでたさ満載 ともいえる写真だったはずなのですが・・・日本各地で強毒性の鳥インフルエンザウイルスが野鳥から検出されることがめずらしいことではなくなった今、この写真をみて身構えない農業関係者はおそらくいないはずです。わずかに数年、はっきりいえば36ケ月もたっていないはずなのに、この心の変わりようって、いったいなんなのでしょうね。わがことながら、驚いてしまいます。 いじょう、 吉か凶かは状況で決まる というお話でした。。 暖冬との予想が一転し、厳冬となった現在。各都道府県の、とくに 養鶏関係者は渡り鳥の数や、〔ウイルスを含んでいるかもしれない〕 渡り鳥のフンに神経を尖らせています。 そして・・・ヒトの健康にも直結するFAОのお話は こちら です。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.04

-

寒波の春”には、注意が必要になる鳥のはなし。

“寒波の春”には、注意が必要になる鳥のはなし。H 『棚に停まっては 切干ダイコンさえもむさぼり、イチゴのハウスに侵入 しては、まだ熟れてもいないイチゴの果実をつつく。しまいには公共の 施設の花壇に植えられたハボタンさえも食い尽くしてしまう』 というふうに 一昨年の冬、異常なほど数で押し寄せ、すさまじい食欲をみせた鳥がいました。ヒヨドリ です。 防鳥ネットを張っていたとしても、そのネットをくぐり抜けては農作物を繰り返し襲うヒヨドリの群れ・・・標的とされた作物の茎葉が みるみるなくなっていくそのさまには、見ていて“恐怖”を感じましたよ。 そして、2013年初春。 昨年12月からの寒波の襲来とともに、日ごとにこの鳥が増えています。キャベツやハクサイ、ブロッコリー、ダイコンなどを作っている産地では早めの鳥対策が功を奏することになるかもしれません。ということで以下は、そんな一昨年のヒヨドリ被害に関する被害の様子となります。よろしかったら、防除のご参考に。■ 被害例 1 県内有数のキャベツやブロッコリーの産地、糸島市でヒヨドリが収穫間近の野菜を食い荒らす食害が相次いでいる。同市のまとめでは、最近の約2カ月間で被害額が4600万円。昨年度のイノシシ被害を既に上回った。市農業振興課は「この冬は寒さが厳しく、餌を求めて山から下りているのだろう」とみており、畑の上を覆う防鳥網を購入する農家に、費用の一部補助を始めた。同市によると、ヒヨドリ被害は、過去5年では年間600万-1千万円で推移していた。ところが、昨年12月中旬から多発し、市全域で深刻化。昨年度の鳥獣被害で最も大きかったイノシシの3615万円を、2カ月程度で約1千万円超えた。同市東でキャベツを栽培する女性(70)は「数時間おきに50羽ほどの群れが飛んできて一気に食い荒らすこともある。これだけの被害は十数年ぶり。防鳥網もたるんでいると玉をつつかれ大変」と頭を悩ませている。 ■ 被害例 2 津奈木町や芦北町のミカン畑で、ヒヨドリによる食害が拡大している。特に収穫期を迎えているデコポン(品種名・不知火)では、収穫量が例年の半分以下に落ち込んだ生産者もいる。雪が降った年末から、ハウス栽培は無事だが露地物に被害が集中、約300トンが被害を受けていると予想。例年はあまり食害がない甘夏にも出始めている。通常だと荒天時は収穫作業をしないが、今年は被害拡大を防ぐため、雪や雨の中、収穫を急ぐ農家も多い。農家のひとりは「ヒヨドリは1千羽ほどの集団で移動し、熟れた果実だけを狙ってくる。人間に勝ち目はなく、諦めるしかない」と話していた。 やつらは、おそっても危険がないと判断した特定の畑から襲って きます。 そんな状況の中で最も効果的だった対策、それは 狙いをつけられ ないようにと、早めに張った パスライトやパオパオによる 農作物 の被覆 でした。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.04

-

新規就農者には2つのタイプがある。

新規就農者には2つのタイプがある。R 新年にあたって過去にアクセスの多かったものの再録です。よろしかったら。 ↓新規就農者には大別して2つのタイプがあります〔前回のつづき〕。 ● 実家が農家ではない新規就農者 ● 実家が農家である新規就農者 という2つのタイプです。 農業に興味のない方にとっては、「農業に就職するだけの話なのだから、実家が農家か農家でないのかくらい大した話などあるはずないじゃないか」と思われるでしょう。 しかし、です。これがですね、おおいに、まったくもって、とんでもなくちがう ものなのです。 その大きなちがいの例をあげさせてもらうとするならば、まずは 「家が農家でなければ、自由に農地を借りたり、買ったりできない」 という大前提があります。せっかく農家になってくれるという方がいるというのに、じつに不思議な話だとお思いになりませんか?そのあたりをクリアしていこうとする〔農家出身でない〕新規就農希望者側の就農の工夫と、〔農家出身でない〕新規就農者であったとしても熱意がある方であれば就農を応援してやろうという農業界の努力、 このふたつがなければ、これからの日本の農業に未来はない・・・と、わたしは 思います。 持たざるものの気持ちは、既にもっているものにとっては、 なかなかに理解しがたいもの・・・。そのあたりを、書いた ものが「夢で終らせない農業起業」となります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.03

-

いろいろな経営スタイルがある日本農業。

いろいろな経営スタイルがある日本農業。R 新年にあたって、過去にアクセスの多かったものの再録です。 これからの日本農業のあり方として、「規模を拡大して大型農業機械を使用する農業や、農業の法人化」が、注目されています。しかしそれだけが 農業の未来形ではない。何より大切なのは、自分にあった営農のかたちや、自分にあった経営規模をみきわめることですという話しですが、よろしかったら、ご参考に。。 ↓ 『日本の集落にはいろいろな農家と農業がある。』 野菜や果樹などを栽培する労働集約型の農家は、土地をあまり必要としません。むしろ労働力の限界を感じつつも、無理を押してイネを作付けしなければならないときすらあります〔作付けしないで田を荒らすとまわりの農業者からのクレームが来る場合の対策として〕。このように、もっている土地が余ってしまう場面もあるわけです。 ですから、このあまっている水稲を作付けする水田について、土地利用型農業を目指す農業者に貸し出したり作業委託を頼む場面があります。 反対にイネやムギ、大豆を栽培する土地利用型単独農家では大規模な土地が必要になります。。たとえばイネの場合でいえば、1haほどの農地では農業所得は生じず、5ha以上でなんとか経営的にとんとん、10ha以上の農地を確保して初めて農業所得が500万円程度になるともいわれています。。 そこで労働集約型の農家が、土地利用型単独農家に土地を貸す場面がでてくるわけです。これでどちらとも経営がうまくまわる。 いっぽう、労働集約型の農家というほどでもなく、土地利用型単独農家でもない、中間型というべき農家もいます。たとえば水稲の時期にはイネを作り、水稲が終わるとキャベツや野菜などの葉物野菜や小面積のハウス栽培で野菜をつくったりする農家です。 もちろんこれでも経営がなりたちます。 また、1haほどの土地を持ち、〔自分のウチが食べる分+α程度の〕野菜や米の作付けだけをする程度の兼業農家もいます。また年金収入が主たる収入源で、あまった農産物をすこしだけ販売する農家もいます。これらもまた経営がまわっている農家であるわけです。 そうそう、ほかにもありました。 たとえば 畜産だけをおこなう農家もありまし、なかには不動産屋さんのような農家、まるで企業家のような農家もいます/笑。 と、このように、ひとつの集落には、いろいろな 農家と農業があるわけです。そして・・・ここがポイントなのですが、くくりでいえば、 全部が『農家』ですし、おこなってるのは『農業』 なのです。 いじょう、日本の集落には、昔からいろいろな形態の農家と農業が存在する、そしていろいろな形態の農家があるからこそ集落として成立しているというお話でした。 とりあえずおもうのは・・・ 労働集約型の農業と、土地利用型の農業の区別もせずに〔知らずに?〕 展開される農業論には、問題が大あり だということです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.03

-

シェールガスは、環境を破壊する!?

シェールガスは、環境を破壊する!?Rある種の“夢のエネルギー”として語られることの多いシェールガス。たとえば新聞でも、こんなかんじで、報道されることが多くなってきたように感じています。8月と11月の朝日の特集 → と、いうわけで、今回は日本でのシェールガス開発のための論議が盛んになってきつつあるいまだからこそ押さえておきたい資料のご紹介として11月の回の再掲載です。よろしかったら、ご参考に。。 ↓まずはシュールガス採掘のための「水圧破砕」は環境破壊であるとして、ニューヨーク州で進む開発計画を許可しないよう州知事に働きかけていることを明らかにしたショーン・レノンとオノ・ヨーコ・レノンの記者会見の様子を伝えた記事は こちら 。こちらは職業がら、米国の今夏の大干ばつのニュースをみていたときにみつけた「大量の水を消費するシェールガス開発」に関するナショナル・ジオグラフィックの記事。 こちら 。 そして こちら 。そして、昨年のスペイン南東部地震に関して、カナダとスペインのチームが「被害を大きくしたのは地下水くみ上げによる地盤沈下が原因か」とした10月22日のニュースのスクラップ。 記事によれば 高圧の水を地中に送り込む新型天然ガス「シェールガス」の採掘や 二酸化炭素を地中に貯蓄する手法には問題があり、とくに地震が発 生しやすい場所での人為的な環境変化は予想外の影響がでるということを伝えています。さいごに・・・2010年に米国で公開されたシュールガスに関するドキュメンタリー映画 『ガスランド』の予告編が こちら です。いじょう、シェールガス開発にまつわる懸念ズについてのご紹介でした。 水圧破砕に使用される水には、様々な薬品が混ぜられる というはなしが、いち市民としては 大ショックでした。 そして何より問題なのは“基準”がないままに、ことがすすめられ ていくこと。これに つきまるとおもいます。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.01.02

-

不思議なちからを感じた切り絵のはなし。

不思議なちからを感じた切り絵のはなし。GB とある場所で、ケースに入って飾られた4枚の魅力的な切り絵に出会いました。 習字の半紙くらいの大きさの、白い紙を切り抜いた作品です。 キルトのような幾何学的な模様みたいなもの、文字がデザイン化されたものあり、さらには写実的な動物の模様や、太陽や月といった天体のもようがはいったものもあります。 左の作品には太陽と馬、そして右の作品には 漢字文字と昇り竜・・・こうなると、 洋風な部屋に月替わりで飾ってみるのも一興かな なんても、おもったものでした。 そして・・・これらの切り絵には、 あるお役目 が あったのです。 そのお役目とは、こちら。 そう、四方にはりめぐらされた縄に飾られるというお役目です。 そうなんです、 これらの切り絵は「えりもの/彫り物」 とよばれ、太陽や月、十二支や四季の風景・鳥居 などを 和紙にデザインした切り紙・・・東西南北の方向や、その図柄によっても 飾りつける場所が決まっており、神楽が舞われる場所である神庭(こうにわ〕には、かかせない大切なものであったのです。 神事に使うものであったのですから、“ある種のちから”をもっていたとしても不思議はないなと思った次第です。 そして思うんですよ。このような山の神楽のあれこれをみる につけ、照葉樹林文化ってじつに豊かだったんだなって。 日本の照葉樹が、スギやヒノキ主体の人工林に置き換わって しまったことは、〔いまとなっては〕じつに残念なことであったと 思わずにはおられません。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.01.02

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-

-

-

- DIY

- 社殿の修理〈増森新田神社(埼玉県越…

- (2025-11-17 21:59:55)

-

-

-

- ☆手作り大好きさん☆

- サンザシの実を、きれいにして。→と…

- (2025-11-19 23:18:03)

-