2013年07月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

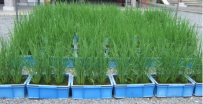

庭先でのイネづくりは、楽し。

庭先でのイネづくりは、楽し。Gすみ 一昨年分となりますが、次回関連の参考として再掲載です。↓夏場に高温多湿になる日本。東南アジアが原産である「米」という作物には、最適の栽培条件が整います。 つくりやすいんです。 そういった意味で、新規就農をめざしている皆さまの技術入門編として、プランターやバケツを使った稲づくりは おすすめです。8月からタネをまいたとして、10月にかけては、だいたい ↓こうなりますよ。 ほら、きれいでしょう。 いちばんのメリットは、まず『稲という植物の体作りと実作りの時期が、はっきりとしている』ところを学べること。植物全体に共通する、体つくりの時期である栄養成長期と、実づくりの時期である生殖成長期 を理解するための良い教材となるんですね。 また、イネの生育にあわせたつぎのような『栽培』を〔規模がちがうだけで基本はいっしょです〕体感できるという二つ目のメリットもあります。 種もみ選び → 種まき → 田植え → 分けつ期 → 雑草と害虫防除 → 中干し → 出穂 → 開花 → 実の充実 → 稲刈り → 脱穀 → 籾すり → 精米 と、いった栽培の進み具合に沿った体験ができる。場合によっては、収穫したおコメを、さらに餅などに加工もできますし〔いわゆるミニミニ版六次産業化も可能/笑〕。ほんとにあきない植物なんです。 さあ、そんなイネ栽培です。 時期的には、まだ収穫も可能な時期・・・今年のチャレンジ、いかがですか? ・・・そして この写真のイネですが、じつはわたくし、毎年この場所 ↓でのイネをみるのが楽しみで・楽しみで〔今年もいきまーす〕。 のの ののの そう、羽田の 穴森稲荷さまです〔夏から秋にかけてのお参り時の楽しみのひとつになってます〕。 夏場の観葉植物としても、じつにきれい。とくに 出穂前の ライムグリーンになったときの稲色は とっても 爽やか! 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.31

-

“セミ風呂”は、かんべんっ。

“セミ風呂”は、かんべんっ。H藤子不二雄〔発表当時〕の『黒ベエ』という作品に登場する“セミ風呂”。上官の命令によって、たくさんの兵隊の手で捕まえられたおびただしい数のセミが放たれた、窓のない真っ黒な箱上の空間。その“箱”のなかに入れられ閉じ込められるのが、いわゆる“セミ風呂”と名付けられた拷問なのですが・・・・この刑に処せられるのは勘弁してほしいと、おもわずにはいられません。 おびただしい数のバルタン星人といっしょというのは これはよいかもしれませんけれど/笑。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.31

-

どこまでも地味な宇宙人といえば。

どこまでも地味な宇宙人といえば。Hほんとうは大物なのに、どこまでも地味だなぁ・・・と、思わずにはおられない宇宙人。それがウルトラQに登場する セミ人間 です。ストーリー的にはガラモンを操るという大役をこなし、知性派としてあのケムール人よりも先に登場し、造形的にはあの有名すぎる〔メジャーな〕宇宙人であるバルタン星人のもとになったともいわれているのに、セミ人間はあくまでマイナー。〔ヒト知れず土中で長期間幼虫の時代を過すセミと同じように〕どこまでも陰に隠れたかのように地味なのです。もし、この宇宙人が正式名称である“チルソニア遊星人”とよばれていさえすれば、のべつまくなしにヒトを襲う凶暴な性格の宇宙人であれば、かちっとしたイメージのスーツ姿でなければ、もっともっと有名になってしかるべきなのに とおもうのです。ということで、そんな控えめな宇宙人であるセミ人間のものがたりは こちら 。前回・前々回のクマゼミ関連として、よろしかったら。 まあしかし、そんなマイナーぶりがいいというファンも たくさんおられるのでしょうね。さがしてみればフィギア だって、あんがいたくさん。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.31

-

“クマゼミ”の恐ろしさ。

“クマゼミ”の恐ろしさ。Hおおきなセンダンと町の樹であるキンモクセイの並木を通って通勤するヒトにとって、用心したほうがよい恐ろしいもの・・・それが クマゼミ です。日が昇ってしばらくすると、一匹が鳴きだすと同時につられて鳴き始めるクマゼミ数百匹の大音量 や並木を歩くと同時に、ねぼけて飛び交うクマゼミズのシャワーのように降り注ぐオシッコ も 怖いのですが、真に恐ろしいのは、方向を確定しないままに・無秩序に飛んでくる“クマゼミ・アタック”を 顔面で受けたとき。なんといっても、日本でも有数の大型のセミですからね。ヘタすると メガネやサングラスが吹っ飛びます。 というわけで〔ばしばし羽化してくるお盆までの〕もうしばらくのあいだ、朝のキンモクセイの並木をつっきるには、“クマゼミ・アタック”の被害を避けるための護身用の雨傘が通勤時の必需品となります。 樹にいるクマゼミズは、夕方ともなればウソのように静か になります。あまり鳴かないし、それほど飛び立ちもしないの で、逆にこちらも〔彼らが〕心配になったり/笑。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.29

-

“半透明”が、いちばんこわい。

“半透明”が、いちばんこわい。H住んでいる町が、温度の高かった場所として全国ニュースで報道された日。暑気払いにホラー映画を見たあとで、住まいへとつづく、ひと気のない倉庫の横の、緑とは無縁のコンクリート道路を歩いているとき。倉庫の雨どいに、 なにか半透明なものがいる のに気づいた。時間は、22時。草木も眠る丑三つ時〔午前二時から二時半〕には早すぎる。もっていたデジカメを構えつつ近づく。そして・・・高い倉庫の屋根から伸びた雨どいの陰の空中に浮いているように見えたもの がこれ。 ののののののののののの のの脱皮したばかりのクマゼミでした。ほの暗い電柱の灯かりのたもと。脱皮したばかりの半透明な姿で、幼虫時代の茶褐色の自分の殻に捉まっていたので、 “半透明なものが茶褐色の雨どいの前で浮いている”ように見えたわけです。土とは無縁の場所であったこと、そしてもちろん通常のセミの脱皮の時間〔丑三つ時から夜明け前〕には早すぎたので、こちらにとっても想定外のできごとでした。それにしても、たとえちっちゃいものであっても、なにやらうごめく半透明の物体を、ひと気のない場所でみるのは なぜかどきどき させられてしまいますね。 電柱の灯かりが 夜明け前の光の加減に似ていたためでしょうけ れど、“照明の光がいろいろな生きものに影響を与えている”の は〔このセミの脱皮の例をみるまでもなく〕まちがいのないことなので しょう。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.25

-

“でかいっ・・・“” と思ったチャドクガは、じつは。

“でかいっ・・・“” と思ったチャドクガは、じつは。GBチャドクガにも個性があるものだなぁ・・・と思っていたやさきにふと目にしたのが、こちらのチャドクガです。通常の大きさの固体よりも “頭ひとつ”ぶんは確実に大きい、そんな個体の映像が のののこちらです。しかし、勘違い。この個体は、でかくはありませんでした。“記録しておかねば”と思って、あわてて持ってきたデジカメのファインダー越しに拡大してみた映像で、事情がわかりました。ハエトリグモです。このチャドクガは、 自分とそっくりな体色をしたハエトリグモ にとらえられていたのです。でかい頭だと思った部分はハエトリグモだったという次第です。ふだんは、人懐っこい・かわいいハエトリグモですが、毒針をものともせずに自分よりも大きなチャドクガを、ワシッと咥えたその姿には、頼もしさ・力強さをかんじずにはおられませんでした。江戸時代に大奥でもペットとされていたという記述も残っているというハエトリグモですが、可愛いだけではないその益獣ぶりにはさもありなんと 思わされましたよ。 南九州では、部屋の中の そこかしこに かってに住み着く ハエトリグモ。ちなみにわたくしの部屋では、ルルやベンザ の空き瓶が、お気に入りのご様子〔中にはいって文字通りの 営巣中/笑〕です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.24

-

チャドクガにも個性があって。

チャドクガにも個性があって。GBカラ梅雨気味だった今年の梅雨の前半に大発生したチャドクガの幼虫たち。その幼虫たちは、6月末からは成虫となって植物の枝葉からつぎつぎに飛び立っていきます。しかし、こんなときにも注意しなければならないのがチャドクガ。そう、毛虫状態の幼虫の時代と同じように、ガの形となった成虫にも毒があるからです〔ちなみに成虫の体毛に覆われているの状態の卵の段階でも注意が必要という徹底ぶり!〕。そんな〔夏服などでは繊維のすきまから入り込む〕毒針毛を 持っているチャドクガだけに写真を撮るのにも注意が必要なのですが、運よく窓の透明なガラスにとまった個体を発見。さっそくの撮影とあいなりました。2匹のチャドクガを、めったにとれない お腹側 と、背中側から撮影したものが こちら 。 左側の個体は、スマートで・体色と体毛が薄いかんじなのに比べて、右側は、がっちり形で・体色・体毛も濃いワイルドなかんじがします。幼虫のときは集団で行動するために、みんな同じようで・没個性に見えるチャドクガなのに、成体になるとこんなにも色や形、それに体毛の有無などがけっこうちがっているのには驚かされます。そして こちら 。普段は見ることができない、そんなチャドクガのおなか側からの映像になるのですが・・・小さな身体のわりには、目がはっきりとわかって つぶらな瞳がかわいいっ → のののと、思わずにはおられませんでした。 とはいっても、なんといっても毒虫。ツバキ科の樹木のそばを 通るときには、注意されくださいね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.21

-

土用の丑の日といえば、真言密教の秘法加持。

土用の丑の日といえば、真言密教の秘法加持。GB 土用の丑の日に、仏具の 独古/とっこ を使って、新鮮なキュウリに穴をあけ、そこに願い〔病気平癒や家内安全〕を書いた護符を封入し地中に埋める・・・これが真言密教系のお寺さんでおこなわれる“諸病きうり加持”とか“きうり封じ”といわれるキュウリを使った秘法加持です。 願いを込めたキュウリが土中で腐るなかで思いが叶えられ諸病が回復するというものですが、この呪術的な雰囲気が魅力的ですよね〔なんといっても密教という秘密の宗教の中の・さらに秘法とされる儀式ですし〕。 この秘法加持で有名なのが、小豆島の保安寺や愛媛県西条市の栴檀寺(通称世田薬師)ですが、和歌山県にもあるというお話も聞き及んでおりますので興味を持たれた方は、丑の日におでかけになるのはいかがでしょう。個人的には・・・本州側から明るい瀬戸内の海を舟で渡って、この秘法加持に参加する・・・という行程があこがれです。 農業関係者としては・・・この行事用に〔空海もつかったであろう〕中国産の 品種のキュウリなどを育てて売り出すのもいいかもと考えました/笑。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.19

-

猛暑時には “冷や汁” 。

猛暑時には “冷や汁” 。GB 河童の皿も瞬時に乾くほどの猛暑時には、体を冷やす効果がある野菜を使った、こんな料理はいかがでしょう。 冷や汁 / ひやじる です。現在では、宮崎県などに残っている日本料理ですね。 かつては、その見た目から、お味噌汁をご飯にかけただのものだ と誤解するむきも多かった 冷や汁/ひやじる ですが、じつはこれ日本に古来から伝わる夏の伝統食でもあるんです。 『古くは鎌倉時代の「鎌倉管領家記録」にみられる/ウィキペディア』という、この「冷や汁」。味噌を調味料としたこの料理は、僧侶等によって日本各地に流布され、その後、気候風土が適した地域のみに残ったことが、現在ではわかっています。 そんな 冷や汁/ひやじる ですが、夏場の健康食としては、じつにお薦めの一品です。 気になるレシピですが・・・ “はじめてだが、いっちょう食べてみるか”と思った方は、インスタントの冷や汁の素〔宮崎の県産ショップや通販などで入手できます〕がありますので、とりあえずは これを利用しましょう。 そして冷や汁に入れる具ですが・・・これはけっこう自由なかんじで。 代表的な具としては、 薄くスライスしたキュウリ 、そして ミョウガ ですが、これに加えて トウフを入れたり、ゴマを入れたり、シソを入れたり、と、人それぞれのいろいろな冷や汁 が存在します。 これらの具を、インスタントの冷や汁の素にいれたら、つぎは仕上げ。 これを冷蔵庫でキンキンに冷やす作業 が 待ってます。さらに食べる直前にはこの冷やした冷や汁に、氷まで浮かべたりして/笑。 で、さらに不思議なのは、ここからなのですが・・・ この冷や汁を、わざわざ炊きたての麦入りご飯にかけて、いただきます。そう、なぜか 炊きたて。しかし、これがうまい。 お茶碗のなかで、熱いご飯と つめたーい汁が混在する不思議さ そうなんです、この温度差や微妙にかわりゆく温度変化を味わうのが、この冷や汁という料理のキモなのです。 その微妙感を味わうためにも、 ご飯によそう 冷や汁の量をあえて少なく これが大事となりますね。・・・まあ、かける回数が多くなりますけれど。 かけては食べ、かけては食べ の、いわゆるわんこそば状態/笑。 だって、いっぺんにかけては、結局ぬるくなっちゃいますからね。せっかくの冷や汁です。興味を覚えられた方は、ぜひお試しを。 いじょう、冷や汁のおいしさは、その味のもつ深みや、いろいろな具のおいしさ加えて、さらには その びみょーな温度変化 にもあるというおはなしでした。 あっ、そして つけあわせには 干しダイコンの酢づけ です。干しダイコンも宮崎の特産なんですよ。ぜひ こちらも お試しあれ。 インスタントの冷汁の素が売りきれるほどの猛暑が続く 宮崎県の沿海部。 あまりの暑さつづきに・・・冷たい料理を、ついつい熱く語 ってしまいました/笑。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.17

-

切り戻した植木の枝葉が育ってきました。

切り戻した植木の枝葉が育ってきました。K〔内側はほとんどが枯れ枝といった様子であったために〕昨年の12月に、高さを切りそろえて短くしたマメツゲのその後ですが・・・ → 本年の6月末には、こんなかんじで ↑ 葉がそろってまいりましたよ。正面からみた映像が こちら ↓ となります。 のののののののののの のののののののののの ↓ のののののののののの お日さまの光がよく当っているために、葉の1枚1枚が大きく育ってきているようです。 農業関係でいえば、こういった樹の更新はお茶栽培においておこな われています。ちなみに一番茶の摘採後に上から3センチから5セン チくらいの深さで剪定するのを浅刈り、10センチから20センチで剪定 するのを深刈り・・・そして地際から地上10センチ!くらいのところで 剪定する台切りなんてことも、ときおり実施されてますよ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.16

-

植木の切り戻し完了しました。

植木の切り戻し完了しました。K次回関連で、昨年の12月分の再掲載となります。 ↓実際のところ、 中はほとんどが枯れ枝 という状態であった、伸びたマメツゲの植え込み。 のののののののの そこで樹の大きさを半分以下にするべく剪定にかかり・・・ のののののののののののの こういった “開心”型の樹系 に改良しました。 のののののののののののの そしてこの剪定作業を、時の経過とともに 正面からみた映像 がこちらとなります〔もとの高さと比較するために枝を1本のこしていますよ〕。のののののののの のののののののの ↓のののののののの のののののののの ↓のののののののの ・・・剪定が終わると〔その場面積がひろがるわけではないのに〕なぜかその場が広々としたかんじになって、すっきりとしましたよ。これで、きっと春からは 開心形になった樹の内部から、新たな枝葉が伸びてくることでしょう。 果樹栽培においても・・・伸びっぱなしになって放任されたために 実がならない樹 の対策として、こういった剪定による樹形の改造 がおこなわれております。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.16

-

植木にだって、お日さまは必要。

植木にだって、お日さまは必要。K次回関連で、昨年の12月分の再掲載となります。 ↓土壌検査に使用するハウスの土を採取にいった農家の庭先で・・・ 調子が悪い生垣のマメツゲの樹の土も検査してと、農家のお家の方に声をかけられました。その樹はどこにあるのですか?と、お尋ねしつつ庭を見渡すと、ありました・ありました。ののののののののの 樹の中ほどの部分が弱って枯れている伸びすぎたマメツゲの植え込みです。 これは樹が大きくなりすぎて日照不足になっているみたいですねとお答えして、さっそくに樹を切る許可を貰って、鋸とハサミで、枯れた高さから剪定することにしました。のののののののののののの 太枝は鋸で抜き、枝は剪定バサミでカットしていきます。のののののののの そして・・・見えてきた、横から見た樹の内部の様子が こちら。のののののののののののの これでは樹も弱るはずですよね。複雑に絡み合った枝の先端にしか葉がないのですから。のののののののののののの 実際のところ、 中はほとんどが枯れ枝 という状態でしたよ。のののののののの 結果として強剪定になりましたが、植物質のたい肥量のもとである腐植酸肥料をやって土壌を物理的に改良したのちに、リンサンと苦土をあげて化学性を改善してもらうことにしました。これで、きっと春からは 〔切られた手前の樹の状態〕開心形になった樹の内部から新たな枝葉が伸びてくることでしょう。来春が楽しみです。 植え付け当初の樹が小さいうちは良いのですが、樹が大きくなっ てくるにつれ、植えられた樹同士の“光”の奪い合いが始まって まいります。それを防ぐためには、生育に応じた 剪定や間伐が 必要になるというおはなしでした。これはもちろん果樹や野菜栽 培などなど、農業全般にも当てはまることになるんですよね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.16

-

早起きしての草刈って爽快。

早起きしての草刈って爽快。G サク、サク、サク、サクっ。 これが早起きして、朝露のある時分に、切るアゼ草の音です。 じつに 爽快。 刈払い機を使うときも、もちろん そう〔草/笑〕。朝露がかかって、しゃきっとした草は、よく切れます〔日が登って、萎れ気味になった草の切れとは雲泥のちがいです〕。 そして作業のあと。 すっかり日が登ったあとの、お日さまと青空を眺めながらのシャワー・・・これもまた爽快です。 早起きして作業し、暑い昼間は風通しのよい屋内で過し、日が 傾く時分に、あすの作業の段取りをつけて1日の仕事を終える 作った農産物の価格が採算にあいさえすれば、そんな農家の生活もじつに魅力的ですよね。 荒川の水門公園にある「全日本草刈選手権」の記念碑の 碑文に 「農民魂は先づ草刈から」という言葉が 刻まれていますが、まったくもって、おおいに同感っ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.14

-

タコを食べてイネの豊作を願った日。

タコを食べてイネの豊作を願った日。G 『夏至からはじまり半夏生〔はんげしょう〕までに田植えを終える』という、昔ながらの農作業の目安があります。 夏至は6月21日、そして半夏生は7月2日ですから・・・いまの暦で わかりやすくすれば 6月21日から田植えを始めて、7月2日までに田植えを終える ということになります。 そしてそんな田植え作業が終わり、農家の方がホッとする半夏生の日にタコを食べて豊作を願うという風習が、西日本の農家にはありました。 なぜにタコなのか ということなのですが、これは 8本あるタコの足のように、イネの根がたくさん出てほしい という、農家の願いを表したものといわれていますよ。 同時にこの風習は、田植えという農作業の作業で疲れた身体を、この時期にちょうど旬となる地物のタコを食べていたわろうとした農民の知恵でもあったようです。 “半夏生から5日間は農作業を休みとした”といった風習があった地方もあったと聞いておりますよ。昔の農作業の行事や風習って、なかなかに合理的でもありますよね。 刺身・酢ダコ・天ぷら・タコ飯などなどで、獲れたての地ダコを、 農作業が一段落したあとの充実感とともに堪能する・・・。 うまいんですよ、また これが♪ 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.12

-

「まぶしい」は注意信号、農作業にはサングラスを。

「まぶしい」は注意信号、農作業にはサングラスを。G 熱中症が心配される季節は紫外線が強くなる時期・・・でもあります。そんな紫外線対策の回です、よろしかったら。 ↓ 人体に対する紫外線の影響です。 紫外線は、直射だけでなく散乱や反射で浴びることも多いといいますから、屋外やビニールハウス内といった日光を浴びる作業の多い農業従事者の場合には、とくに注意が必要となります。 たとえば、強い紫外線を浴びたときに生じやすいとされる「翼状片(よくじょうへん)」という眼の障害がありますが、金沢医大による過去の調査などによると、50歳以上で翼状片が見られる人の割合は、 南の地方の方のほうが多く、北に往くほど少なくなる ということですので、やはり注意するにこしたことがないようです。農業者のみなさま、お互いに気をつけてまいりましょう。 そして対策ですが、眼の紫外線対策に関しては・・・なんといっても、まずサングラス です。 安くても、もちろん OK。ただ 紫外線カット機能 だけは、要チェックですね。 ちなみに わたくしの場合は こんな サングラスを活用しております。 〔黄色いツルは、スケボーメーカーの ♪“スラッシャー”ロゴ入り〕 刈払い時のもの、ハウスめぐりにつかうもの、 田んぼまわりにつかうものと、用途に応じてつかいわけていますよ。 アウトドアもの は、けっこうお薦めです。 ただし・・・夕暮れ時に、暗くなるとサングラス装着では足場が見えにくくなるのは必定。そのときは、当然のことながら、状況に応じた対策をお願いいたします。 農家は、体が資本・・・・「長い年月にわたって紫外線を浴び続けいることが、将来の眼の障害を生む」ともいわれています。繰り返しになりますが、 転ばぬ先の杖、農業者のみなさま、お互いに気をつけてまいりましょう。 紫外線・要注意な 場所の話は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.11

-

南極の氷床4km下の氷底湖に新種の多様な生命体。

南極の氷床4km下の氷底湖に新種の多様な生命体。GB「南極の氷の下約4キロに眠るボストーク湖の調査のため、氷を掘り進 めてきたロシアの研究チームのドリルが湖の表面に達した。AFP通 信が6日、伝えた。」 というニュースが配信されたのは、2012年の2月のことでした。それから1年余・・・。7月09日に、「採取された氷床コアによって、たくさんの生物であふれていることが証明された。」というニュース〔こちら〕 がようやく配信されました。気になるのは見つかったという生物の種類ですが、 ● ほとんどはバクテリアで、多くはまったくの新種 ● ほかに菌類など、さまざまな単細胞生物と多細胞生物ということではあります。そして研究ははじまったばかり。そのうち意外な“大物”の発見があるかもしれません。なんといってもこの湖が、ほかの世界から切り離されてた1500万年前といえば「中新世の約2000万年前から1500万年前までは、地球の歴史の中でも温暖な時期であり、南極の内陸部は現在のチリやニュージーランドの一部に見られるツンドラに似た土地で、沿岸部にはブナと針葉樹の林が連なっていたようだ」とする話〔こちら〕などもあるわけですからね。これからの ニュース配信が楽しみ♪ です。 人間がアウストラロピテクス属から別属として分化したのが200万 年前。さらに進化を重ねてホモ・サピエンスになったのが 40万年 から25万年前といわれています。それを考えたら、やっぱりなんか いてほしい/笑。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2013.07.09

-

棚機津女(たなばたつめ)・・・日本古来のたなばたのお話。

棚機津女(たなばたつめ)・・・日本古来のたなばたのお話。GB二つの星が7月7日の夜にだけ再会することを許される・・という七夕の伝説は、もともと中国のお話。元来、中国での行事であったものが奈良時代に伝わり、もとからあった日本の棚機津女(たなばたつめ)の伝説と合わさって生まれたものといわれています。その祭事が時代とともに広く一般にも広まり、じょじょに姿を変えていき現在の七夕祭りになっていきました。 ● 奈良時代 美しい糸や金銀の針などを、二つの星に供える ● 室町時代 硯や墨・筆などを供え、木に和歌を結ぶ ● 江戸時代 笹や竹に、書道の上達を願う短冊を飾る ● 現在 笹や竹に、さまざまな願いの書かれた短冊を飾る と、いうふうに。 「機織りの名手である織女にあやかり、女性が手芸の上達を願って 始まった祭事」が、随分かわったものだなあとおもわずにはおられませんね/笑。 さて、そこで中国の伝説が伝わる前の日本です。中国の行事と合わさる前の、棚機津女(たなばたつめ)の伝説を知りたくはありませんか?よろしかったら、どうぞ。物悲しくて、ミステリアスな 日本の棚機津女(たなばたつめ)の伝説 です。 ↓ 古来の日本では、水辺で神の衣を織り、神の一夜妻となるために機屋で神の降臨を待つ巫女』、すなわち「棚機つ女〔たなばたつめ〕」といわれる女性が、いた。機〔はた〕で織った布を神におさめ、村を病気や災厄が起こらないように神に願う巫女である。そんな巫女の話を折口信夫は、つぎのように書き留められています。 『 たなばたつめ / 折口信夫 』 ゆかはの前の姿は、多くは海浜または海に通じる川の淵などにあった。村が山野に深く入ってからは、大河の枝川や、池・湖の入り込んだところなどを択んだようである。そこにゆかはだな(湯河板挙)を作って、神の嫁となる処女を、村の神女(そこに生れた者は、成女戒(せいじょかい)を受けた後は、皆この資格を得た)の中から選り出された兄処女(エヲトメ)が、このたな作りの建て物に住んで、神のおとずれを待っている。これが物見やぐら造りのをさずき(また、さじき)、懸崖(カケ)造りなのをたなと言うたらしい。こうした処女の生活は後世には伝説化して、水神の生け贄(にえ)といった型に入る。来るべき神のために機(はた)を構えて、布を織っていた。神御服(カムミソ)はすなわち、神の身とも考えられていたからだ。この悠遠な古代の印象が、今に残った。崖の下の海の深淵や、大河・谿谷の澱(よどみ)のあたり、また多くは滝壺の辺などに、筬(おさ)の音が聞える。水の底に機を織っている女がいる。若い女とも言うし、処によっては婆さんだとも言う。何しろ、村から隔離せられて、年久しくいて、姥となってしもうたのもあり、若いあわれな姿を、村人の目に印したままゆかはだなに送られて行ったりしたのだから、年ぱいはいろいろに考えられてきたのである。村人の近よらぬ畏(おそろ)しい処だから、遠くから機の音を聞いてばかりいたものであろう。おぼろげな記憶ばかり残って、事実は夢のように消えた後では、深淵の中の機織る女になってしまう。』 いかがですか。 わたくしは、中南米の生贄とされたのであろう少女のミイラの話、あるいは、竜宮などの異次元のお話を連想してまうのですけれど。あなたのお住まいの近くにも、いろいろな話に型を変えた「棚機つ女〔たなばたつめ〕」のお話が、つたわっているかもしれませんよ。ちなみに わがふるさとでは、折口さんが書かれているように、海に通じる川の淵に、そんな機屋があったという伝説が伝わっておりました〔近づくなと、古老に、いわれてましたよ〕。 そんなおはなし思い出しながら、星空のもと、いまから その川の淵にいってみようと思っております。 さて本日の七夕。あなたの地方では ☆ は、見えましたか。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.07

-

こんな暑気払いもあり、かも。

こんな暑気払いもあり、かも。GB 冷たい食べ物を食べたり、お酒を飲んだりして暑気を払うことを暑気払いといいます。まあ、ご馳走でなくとも、つめたーい素麺の白とか、塩の利いた枝豆の爽やかなグリーンとか、完熟して真っ赤に熟れたトマトなんていうのは、見た目にも涼やかで、これも暑気払いには もってこいの食べ物といえますよね。 で、トマトといえばやっぱり これ 。 正式な宗教行事か、はたまた古ーい歴史をもつお祭りかとおもえば、なんと1945年にはじめられた比較的新しいお祭りとのことですので、日本でも これからの地域おこし・町興しに使えるかもしれません。 そして、なにせ、歴史の浅いフェスティバルなので、誰でも・どこの国からでも・人種の差もなく 勢いで参加できるとかで・・・なんともよい味をだしているではありませんか〔トマトだけに〕。 上記のユーチューブの映像でみられるように、なんといってもトマトをつぶすのがルール。レポーターもしっかりやっていますので、どうぞ手もとに注目されてくださいね。 そして、参加したかたに聞いた話では、祭りでは、トマトを拾う動作時につきものの、他人のヒジ打ちに気をつけろとのことであります。そして、履き物!後半にはいると、どうしてもなくなっちゃうのだそうですよ。 さらに、ここが最も重要なのですが、早くいかなければあまりの人の多さに、トマトまでたどりつけないほどの“お祭り”ということでした。 それにしても・・です。 複数のトラックが約20分おきに、合計で約130トンも運搬するというトマトの量って、圧巻でしょうねぇ。 日本でやったら・・・「食べ物を粗末にしてる」なんて抗議が まだまたあるのでしょうか、ね。 そのあたり、 農業関係者としい関心ありあり です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.07

-

おもわず駆け出したくなるほどの蒸し暑さ。

おもわず駆け出したくなるほどの蒸し暑さ。GB 梅雨の雨が続いて、わりあいに涼しかった南九州。しかしこの2日間いきなり10度ちかくも高い35度超の猛暑日となりました。そんないきなりの猛暑に、思い出したものがあります。それは、鹿児島県加治木町にある椋鳩十文学記念館で見た、谷内六郎さんの絵、椋鳩十さんの文による、週刊誌のコラボ連載作品シリーズです。そんなシリーズのなかの1枚に、とくに心に留まった作品がありました。それは 鹿児島の梅雨、そして夏をテーマにしたもの。その谷内さんの絵には、こんな椋さんの文章が添えてあったのです。いわく・・・ 「山も海辺も、外も家中も、いたるところに湿気が満ち満ちるこ の強烈な暑さ。気が狂うほどのこの蒸し暑さ」 ・・・と。 さらに文章は続きます。 「これほどの気候のなかに数週間も耐えて居ると、おもわず叫ん でうごきたく〔駆け出したく〕なる」「おもわず叫んで駆け出し、西南戦争をおこした薩摩の人の気持 ちがわかる」 と。 椋さんは、はげしい雨、そしていままで降っていたと思ったのもつかの間、雨間に急に照りつける強烈な日差しを伴う南九州独特の梅雨がヒトを動かさずにはおられなかったのではないか、とそう文を綴っておられました〔現在の日本もこんなかんじですよ〕。 ・・・・わかる気がします。 エアコンはもとより扇風機もない時代に、社会的にも経済的にも将来の展望について満足を得られそうもない状況の中、耐え難い暑さの中で季節の過ぎ行くのを耐え続けていると、きっとそうなる。 椋さんの「気候ストレスの人に対する影響の大きさが西南戦争をひきおこした」説には、お二人のコラボ作品を前にしたわたくしは大いに同感したものでした。 ・・・ちなみに椋鳩十さんは、長野生まれ。桜島湾の奥にあり湿った水蒸気に満ち満ちた加治木の蒸し暑さを、加治木にいる誰よりも実感されておられたのにちがいありません。 就農者のみなさま、熱中症対策には万全を期されてくださいね。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2013.07.06

-

イネの穂の赤ちゃん〔幼穂〕、おおきくなりました。

イネの穂の赤ちゃん〔幼穂〕、おおきくなりました。G「なんだか、おわかりになりますか?」と、ご紹介したコシヒカリ の イネの穂の赤ちゃん〔幼穂〕が、大きくなって6月の25日に出穂しました。ののののの 左上の写真が、 イネのお花の開花 なんですよ。じつは先日の台風4号による風の〔穂に与える〕影響が心配されたのですが、おかげさまで無事に乗り切ることができたようです。 ののの このまま順調に天候が推移していけば、例年とおなじくらいに7月の末には イネ刈り となります ♪ 自家用のイネを作る程度の農業だとしても、田んぼつくりは じつに 楽しいもの。そんな実感を持つ農家さんも、この日本には たくさんいらっしゃるんですよね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.06

-

灼熱な日の夕刻に聞きたくなる曲。

灼熱な日の夕刻に聞きたくなる曲。GB アルバムの日本発売にあたって、「化けもの」という邦題タイトルを自ら指定したという デビット・リンドレー 。ジャクソン・ブラウンのバックメンバーとしても、有名ですよね。 灼熱の日の夕暮れに よろしかったら・・・・ “ザ・スライドギター”は こちら です。「化けもの」のなかでは、このナンバーも いいっ。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.05

-

カミキリムシを“水浴び好き”にしたのは、だぁれ?

カミキリムシを“水浴び好き”にしたのは、だぁれ?H“水浴び好きのカミキリムシ”のはなしを3回〔3年〕にわたってご紹介したわけです。そのような ある意味“生物とは思えない水浴び好きのカミキリムシ”から連想するのは、「ハリガネムシなどの宿主をコントロールする寄生虫」の存在です。〔ハリガネムシではないでしょうけれど〕今回のカミキリムシに憑りついているのは、いったいどんな生きものなのかと、興味津々です。ということで今回は、カミキリムシ編の補足として「宿主をコントロールする寄生虫のはなし。」となります。よろしかったら。 ↓「宿主をコントロールする寄生虫のはなし。」ある種の寄生虫は宿主にたどりつくため、あるいは生殖活動を完結させるために宿主の身体をコントロールする・・・といわれています。たとえば ハリガネムシ。バッタやカマキリに寄生するハリガネムシは、成長して水に棲む段階に入ると、宿主であるバッタやカマキリ水へと飛び込ませて溺死させる。そして宿主が死ぬと、繁殖するためのパートナーを探すために、ハリガネムシは水のなかへ。・・・と、このように、ハリガネムシには宿主の中枢神経の活動を妨害しコントロールする能力があるものと考えられてもいます。もちろん、ハリガネムシばかりではありません。ほかにもいろいろなケースがあります。なかでも特に有名なのが、ロイコクロリディウム (Leucochloridium)。この寄生虫の幼生は オカモノアラガイ という陸産の貝類に寄生し、さらに成虫になると鳥類に寄生しますが・・・その成長の過程で、貝から鳥に乗り移るときに、宿主である貝に独特の次のような行動をとらせることが知られています。 貝の中で幼生が成熟すると、幼生 は貝の目に移動する。 ↓ 目が異様に膨らむ ↓ その目のなかで、幼生が動き、とにかく目立たせる。 (目立つという言葉の語源はこれだったのかも) ↓ さらに、普段は物陰に隠れているオカモノアラガイを、活動的にさせる ↓ 目立つ場所で目立つ動きをさせる ↓ 捕食者の鳥に見つかりやすくする ↓ オカモノアラガイが鳥に捕食される ↓ まんまと、ロイコクロリディウムが鳥の体内に侵入。という具合なんです。その後、まんまと鳥の体内に移動したロイコクロリディウムは、鳥の体内で卵を産み、幼生は鳥のフンを通じて再びオカモノアラガイに寄生します。一連の映像は こちら 。ハリガネムシやロイコクロリディウム・・・。これらの生き物に代表される“取り憑き具合”って、妖怪じみてますよね。 ヒトの場合も・・・ありそうなんですよ。最近の例では たとえば 『アフリカの奇病/うなづき病』 。この病気の 頷く/うなづくという行動をとらせるのも寄生虫だ ・・という説があるようですね。こちらが ニュース 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.04

-

カミキリにビビらされた夜。

カミキリにビビらされた夜。H 一昨年 ・ 昨年分 の つづき。本年分となります。 ↓一昨年そして昨年と、燃料油をいれて保管している倉庫にやってくる一匹のゴマダラカミキリ。“今年は来ないかもしれないな”と考えたのは5月の終わりのことでした。理由があります。 それは一昨年そして昨年に、カミキリムシが執着していた容器です。消防法の改正で、 金属製の容器と、きちんと密閉できる蓋の容器でなければガソリンスタンドで燃料油を販売してくれないようになってしまったのです。こうなると、匂いません。“これで 倉庫にカミキリムシがやってくることはなくなったな”と、私は思わずにはおれなかったのです。しかし。例年の6月はじめよりも遅くなった、6月の大雨の午後・・。 緑〔植物〕のひとかけらもない、そして燃料の匂いのしないはずの本年の庫庫街の一画に、今年もカミキリムシは出現したのです。その後の彼の行動ですが・・・ 燃料油のタンクのある付近をうろつき ↓ 燃料の香りがしないことを ↓ 燃料が切れていると判断したのか ↓ うろつくのをやめると ↓ 一直線に。水たまりにはいっていき ↓ じっとしてしまったのです。その動きは、あきらかに不機嫌そう。そしてあたかも拗ねているかのよう見受けられました。 そして、数時間が経過したその日の夜。その後の“やつ”の様子が気になった私が、ライトを片手にひと気のない倉庫にいってみると、“やつ”は、夕刻と同じ姿勢で、雨の水たまりのなかに突っ立っていたのです。それは通常のカミキリムシという昆虫の生態からは、考えられない行動だと思いました。そのうえで“水から出しても、昨年みたいに、また何度でも水にはいっていくのだろう”と考えた私は、そのままその場所を立ち去ることにしました。ののののののののののののの ・・・それから1週間。〔あの夜の翌朝には彼はいなくなっていたのですが〕今でも忘れられないんですよね。 ライトの光を向けられたときの、人工物のような“やつ”の冷たい眼の輝きの中に、なんだか訴えるものがあったことを。▼ 来年の6月に、もし彼がやってきたら・・・古い燃料缶に すこしだけ燃料を移してあげようかな と考えています。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.03

-

進化したのか、ゴマダラカミキリ。

進化したのか、ゴマダラカミキリ。H 前回の「昆虫型ロボットなのか」のつづき。昨年分となります。 ↓昨年6月はじめよりも、いくぶんはやい5月の末・・・。 緑〔植物〕のひとかけらもない倉庫街の一画に、今年もゴマダラカミキリが飛来してきました。 一昨年そして昨年と同様に、このカミキリムシも、倉庫の入り口付近に置かれた、刈り払い機の燃料缶によじ登ります。 そして例年であれば、燃料缶に数時間滞在したのち、いつのまにか姿を消すのですが・・・今年は様子がちがいました。 激しいにわか雨が降ったのです。そして、その雨がコンクリートの上に水たまりを作ったのですが・・・彼は その水たまりに飛び込むのです。 はじめは溺れているものとばかり思い、このカミキリムシを水からすくい揚げていたのですが、ちがいます。 何度も水から引き揚げても、このカミキリムシは、そのたびに 再び水に入っていくのです。 そう、それはまるで、普段から水の中に棲んでいる水生昆虫であるかのように。 昨年は、この「燃料油を狙ったかのように毎年1匹だけ飛来する虫」は、じつは「燃料油をエネルギー源とするロボットなのではないのか」とおもったのですが、今年は ↓ こう思いましたよ。 「水陸両用に改造されたな」、と/笑。 ▼ それにしても不思議な話しなんです。 なぜに毎年・なぜに1匹だけ なぜに燃料油、そしてなぜに今年は水の中へ? こうなったら・・・来年の6月が楽しみですね。 燃料缶の位置は、 そのままおなじ場所にしときましょう。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.02

-

もしかして昆虫型ロボット!?

もしかして昆虫型ロボット!?H 次回分関連として、一昨年6月の再録です。 ↓ 緑〔植物〕のひとかけらもない倉庫街の一角。そこに 飛来したのは 一匹の ゴマダラカマキリ。。 着陸地点でしばらく様子を伺っていた 彼 は、安全だと確認したらしく、目的に向かって足をすすめはじめた。 目標にたどり着いた彼は、昨年・一昨年のときの “同胞” と同じように執着した様子を見せる。そして彼の興味を引くその執着物とは 刈払い機用の 燃料油 なのです。 ● 6月中旬 ● 倉庫 ● そして 毎年倉庫の入り口付近に置かれた燃料油 ● 燃料油に 近づくカミキリムシ ・・・おそらくは、 繁殖期である6月のカミキリムシを、燃料油の成分の一部が刺激する と、いう図式が正解なのではないでしょうか。“ガソリンが好きなクマ““ペンキがすきなクマ”のケースが あるように。 そして ここからは内緒の話ではあるのですが・・・もしかすると、このカミキリムシは、燃料油をエネルギー源とする昆虫型ロボットなのかもしれません/笑。昨年も一昨年も じつは いつも こいつがきてたり。そうなると・・・操っているのは、やっぱり これ系 ? ▼ 米欧で害虫化もしているゴマダラカミキリの話し は、 こちら 。 「「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.07.01

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-