2013年10月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

魔女の使い魔は、益虫・益獣。

魔女の使い魔は、益虫・益獣 。GB とくに中世の西洋世界で、怖ろしいもの・不気味なものとして扱われてきたのが ハロウィンです。 それはハロウィンに飾られる装飾のなかのキャラクターでも分かります。 黒猫・オオカミ・コウモリ・ヘビにクモ、ヤモリにカエルといった動物たちをはじめとして、ゴースト・魔女にゴブリン・バンシーなど〔さらに近代になると文学作品上の登場人物であるドラキュラやフランケンシュタインなど〕まで登場するという念のいれようです。 このように、ヒトに、死や黒魔術やそして怖い言い伝えなどをイメージさせる装飾が、ハロウィンの時期になると各家に飾りつけられてきたという歴史があります。 ・・・しかしですね。不思議なことに気づかれませんか。 飾り付けられる黒猫・オオカミ・コウモリ・ヘビにクモ、ヤモリにカエルといった動物キャラの〔不吉で不気味とされることもある〕生き物たちが、じつはみな益虫・益獣だということに。そう、この生きものたちは、大切な作物を病虫害から守ってくれている、農業においての大切なパートナーたちなんです。 だから思うんですよ。 こわがり怖れられてきた歴史もあるというハロウィン。しかしながら、それはあくまで〔行政上や宗教上からみた〕ひとつのとらえかた。別の見方をすれば、ハロウィンというものは、収穫に対する感謝祭とともに、農業や庶民の生活における大切なパートナーでもあったはずの、ある種の“存在”に感謝する催しでもあったのだろうな、と。 黒猫・オオカミ・コウモリ・ヘビにクモ、ヤモリにカエルといった動物たちが、魔女の使い魔 (Familiar spirits)といわれている事実とあわせて、ハロウィンに対する興味は尽きません。 ◎ 魔女裁判で有名なセーラムのハロウィンは こちら 。 魔法や魔女に関して、それらを禁じたり・取り締まったりする 法律が近代まで英国にあったなんて話しもまたおもしろい ものですね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.30

-

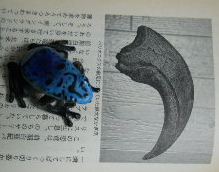

田畑の水はけを良くする 強力なかぎ爪 。

田畑の水はけを良くする 強力なかぎ爪 。G ラベンダーの鉢から、庭の芝生や家庭菜園ときて、今回は 田畑の水はけを良くするケースとなります。よろしかったら。 ↓前期白亜紀の英国に生息し、水辺でサカナをとっていたのではないかといわれている恐竜が バリオニクス です。 通称 「ザ・クロウ」 。 その名前の由来になっているのは、手についていたという長さ30センチから35センチはあったろうといわれる 強力なかぎ爪 の存在です。 骨芯は、こんなかんじ。 おそらくは沼地の泥の中にいるウナギや肺魚みたいなサカナや貝類を、両手についたこの巨大なカギ爪で引っ掛けて捉えていたのではないでしょうか。 そして、そんなにバリオニクスのカギ爪を連想させられる農業用の「ザ・クロウ」が こちら 。 長さが 約80センチ はある、農業用の工具です。この爪を、刈り取りの終わった田んぼに突き刺して・・・・ 田のアゼに沿って走ったり、あるいは斜めにうごいたりすることで秋の長雨時に水がたまりがちになる田畑の水はけが改善されます。 いわゆる 物理的な土づくり/土壌改善 ですね。 そのスケールには、かなりな差がありますけれど/笑、前回ご紹介した“鉢に針金”や、芝生のローンスパイクやアルキメデスハガネなどは、今回のかぎ爪を使った農作業とおなじ原理になります。 台風のやってくる秋には、長雨がつづく年があります。今回ご紹介 した植え付け前の深耕作業は、この長雨対策にはもってこいの技術 です。「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2013.10.29

-

降雨つづきで締まった土をやわらかく。

降雨つづきで締まった土をやわらかく。G やすむひまもなく10月に連続してやってきた台風連のもたらす降雨の影響で、土が締まった状態の田畑が多くなっているように思われます。そこで雨つづきで締まった土をやわらかくする道具についてのお話となります。前回の続編としてよろしかったら。 ↓たとえば芝生用の作業機具であるローンスパイクをご存知ですか? これは 固くなって水が抜けず、通気が悪くなった土に穴を開けることで、芝生の樹勢を回復させるものなんですよ。土に穴が開くと、水はけや空気のとうりが良くなり、結果的に根の張りが促進されることで芝生が甦るというわけですね。 穴あけの目安としては、15センチくらいの間隔をとって、深さ5センチ前後の穴をあけるのが標準的なローンスパイクの使用方法となります。 ちなみに どれくらいの固さになったら穴を開けるのか という固さの程度ですが、わたくしの場合は 五寸釘を用意して、忍者張りに投げてみるなんて、やり方をやっています。釘が土に刺さらなくなっていたら充分に固いと判断し、そんなときはローンスパイクを使います〔限られた面積で試してみて芝の生育を観察するのもよきかも〕。 さてそこで、雨つづきで締まった田畑の土の場合ですが・・・やはりこちらも芝生と同様に五寸釘を投げてみて、固いようでしたらローンスパイクを巨大にしたような園芸用品で土を起こします。こういった農機具は、たとえば アルキメデス・ハガネ〔検索かけると直ぐに出ますよ〕などといった名まえで販売されいる農作業用の機具となります〔長さは120センチ・重さ4キロ弱くらい〕。これはテコの原理を応用し、人力で地下30センチから40センチにある耕盤〔作土の下にできる固い土の層〕を砕くというもので、前述のローンスパイク同様に、田畑の固くなった土を砕くことで田畑の排水性や空気のとうりをよくすることで農作物の根域の拡大を促します。 具体的な使用法ですが、 斜めにして、スコップの要領で地面に刺し込む ↓ 足を乗せて体重をかける ↓ 先端部分の刃が土に入れる ↓ てこの原理を応用して後ろに下りながら手前に引く ↓ 土が起こされる といった具合に使うのが作業のコツとなります。さらにもっともっと土がガチガチに硬い場合は、まずは浅く起こし・そのあとで2回から3回に分けて無理せず徐々に深くおこしていくとうまくいきます〔またこの機具は本格的なハウス栽培などの場合の支柱のまわりの・機械で起こしにくい部分などの土の改良にも最適で、お薦めです〕。 ということで今回は、やわらかなの土の畑は、作物の地下部にとっても気持ちの良いものだというおはなしでした。 最近は水田だけではなく、畑用の中耕除草機もたくさん販売 されるようになってきました♪ こちら 。 「夢で終らせない農業起業」 「里地里山複合大汚染」

2013.10.26

-

固くなった土に空気を入れてみます。

固くなった土に空気を入れてみます。G 次回分のブログ関連として、4月分を再掲載しました。よろしかったらご参考に。 ↓定期的に鉢に穴を開けています。 左は、4月のフレンチ系の生育をそろえたラベンダー。 右は、同じく4月の生育をそろえたデンタータラベンダー。 鉢に穴を開けることで、空気が供給され、新根の出る場所が確保されるというわけですね。春から秋にかけては、だいたいひと月に一回の割合で、鉢の大きさにあわせながら穴を開けています。ただし、この穴明け作業は、寒さで伸びが止まる冬の間は控えていますよ。 穴を開けるための道具は これ。 大きい鉢用のドライバーと、小さい鉢用に、握りをつけた鉄線を使用しています。 お気づきになった方もおられると思うのですが、土ってえらいもんですよね、長年つかっているうちにこの写真のように鉄の先端をすりへらすわけですから。。感心してしまいます。 そしてこの管理法のもう一つの利点は、植物を栽培するスペースがなかなかとれない場所での栽培をある程度は可能にすること。大鉢のラベンダーでも、薄いプラ鉢のまま、 この大きさのままにそだています ↓ 。 土が硬くて植物の生長がどうにも悪い・・・という方は、最初はひとつの穴でもいいですから、試してみられませんか。ただし、鉢土に生の有機物をたくさん施されている方には向かない技術ですので、この点は注意が必要です。 プランターや鉢栽培は、技術獲得に大いに役に立ちます。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.26

-

進行速度の遅い台風の思い出。

進行速度の遅い台風の思い出。R 台風常襲地である地方に住むヒトにとって、困った台風の種類があります。 それは進行速度の遅いタイプの台風です。台風のニュースのなかで、“自転車ののったくらいのスピード”などといった形容詞からはじまって、“ヒトが歩く程度スピード”、はては“ほとんど停滞”といった台風もあるのですから、台風の影響を受ける地域にとってはたまったものではありません。そんな進行速度の遅い台風のなかでも特別にスローだった台風についての記事となります。一昨年の記事ですが、よろしかったらご参考に。 ↓『 居座った台風は怖い 』もちろん最大風速が強いとか、勢力範囲が広いという大きく強い台風も怖いのですが、「進行速度が遅い台風」やさらには「ほとんど停滞」となった台風もまた、大変な災害を引き起こします。そんな・・・・停滞した台風で思い出すのは、なんといっても2008年のシンラコウ台風でしょう。とくに被害が激しかったのは与那国島近辺。 暴風域に入っていた与那国町では、約45時間近くも停滞というニュースにはゾッとしたものでした。港湾道路が通行止めになり、電柱や街灯がなぎ倒されるという暴風域に長時間さらされた与那国町の方々には、大変な事態であったことでしょう〔前回の台風で降り続く大雨に悩まされた紀伊地方に通じるものが、ありました〕。さて、そんなシンラコウ台風のその後の動きですが、さらに 台湾へ移動し、さらに60時間以上も停滞します。この超スローぶりな動きには、なにか特別な存在が台風に乗り移っているかのようにも感じたられものです。なんといっても、その後のシンラコウは、勢力を維持したまま、台湾からほぼUターンするように東方向へ進み、鹿児島・奄美諸島付近に接近したのですから。幾多の人々の心配など知らぬ顔で、わがまま放題に居座る台風・・・この台風の名前はシンラコウではなく、台風シランカオではなかったのかと思ったのは、私ひとりではなかったことでしょう。いじょう、進行速度の遅い台風についての思い出でした。 平成20年 台風13号・シンラコウについて名称であるシンラコウとは、ミクロネシアの伝説上の神の名前で、漢字表記は森拉克。非常に強い勢力にまで発達し、その上先島諸島近海では動きが遅くなり(ほとんど停滞との解析されたこともあった)、与那国島などの先島諸島を長時間にわたって暴風域に巻き込んだ。その後台湾に上陸、いったん勢力は衰えたものの東シナ海の海水温が高かったことなどもあり再発達、 9月18日~20日にかけて日本の南海上を通過していった。このとき、中心の気圧は985~990hPaであったものの、中心付近の気圧傾度が大きく、最大風速は30m/sに達しており暴風域を伴っていた。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.23

-

台風通過後に、まずいちばんに確認してしまうこと。

台風通過後に、まずいちばんに確認してしまうこと。RGすみ昨年の記事ですが、よろしかったらご参考に。 ↓台風常襲地である九州において、“第一次産業である農林水産業に携わっている人”の多くが台風通過後にまず確認すること。それは・・・ 次の台風は発生していないだろうか と、〔次に襲来する台風に関する〕天気予報を確認することです。 この習性は長年の経験によるもの。ことほどさように台風というものは連続して襲ってくることが多いものなのです。 ということで〔ご多分にもれずに、私も〕そんなお天気情報にチェックをいれておりましたところ、18日韓国発の気になるニュースをみつけました。そのニュースのタイトルは 50年ぶりに4つの台風が上陸、韓国が台風銀座に という興味深いもの。そして今後の台風のコースどりについて書かれた記事の内容も、じつに参考になるものでした。というわけで、このニュースのアドレスは、 こちら 。 よろしかったら、ご参考に。 台風襲来・・・しかし、そのようなピンチのなかでチャンスが 生まれるのもまた農業なのです。というわけで、台風襲来前の ハウス対策例は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.22

-

台風の後の植物のお手入れは・・・。

台風の後の植物のお手入れは・・・。KR 台風の通過に伴って、荒れたお天気がつづきました。皆様方の地方には大事ありませんでしたでしょうか。今回は、そんな台風後の植物の管理の一例を記してみました。よろしかったら。 ■ 吹き返しや雨がおさまったら 1. 排水溝などを作って排水に努める〔水がたまっている場合〕 2. 折れた枝・傷んだ枝は、剪定する〔剪定跡にはロウを塗る〕 3. 倒伏したり揺れ動いた樹は、土寄せし支柱を添える 4. 殺菌剤または、清潔な水だけでもよいから 葉面散布 ■ 水が使える段階になったら 4. 薄い液肥を、たっぷりと かん水 5. チッソ肥料類の散布は避け、リン酸・苦土主体の肥料を散布 6. 剪定した枝や落ち葉は、速やかに園外に持ち出し処分する。 と、いったものです。 その後しばらくして土が締まっているようであれば、土に空気を入れてあげることも植物の樹勢を回復させるのに、とても役に立ちますよ。お試しください。 → 家屋が床上浸水にあった場合の消毒法については こちら 。 台風後のケアひとつで、見違えるように元気になることも。 要所要所で手間をかけることが、農業では大切です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.17

-

吹き返しがおさまるまでは、台風通過後であっても要注意。

吹き返しがおさまるまでは、台風通過後であっても要注意。R別ブログの農作物の風対策 のなかでも取り上げているのですが、 台風襲来といえば、竜巻がつきものと、いった時世になりましたね。というのも、今回の24号に加えて23号台風も存在していた今月の6日に、宮崎県の沿岸部にあるわが町で竜巻が発生したからです。気象台による検証の結果、突風の強さを示す「藤田スケール」では6段階で最も弱いF0(約15秒間の平均風速17〜32メートル)のものだったのですが、それでも 住宅30棟の瓦が飛ばされ、プレハブ倉庫1棟が倒壊といった被害をもたらしました。もちろん飛んできた瓦などで窓ガラスが割れていた・じつは倒れた電柱もあったなどといった〔報道されいないが・のちに確認された〕被害も、その後に相次いでいます。こんな小規模な竜巻であっても、家屋を倒壊させたり・人を殺傷させるといった能力を充分すぎるほど持っているものだなと、そのちからの恐ろしさを再確認している次第です。ちなみにその竜巻。 ● 自走距離は 直線で、約2.5キロ ● 太平洋に面した海岸部から西方向に進行というような動きをした模様ですよ。直線的な長い海岸線と、その海岸線に注ぐ傾斜の急な小河川を持つ宮崎は、もともと大小規模の竜巻の多発地帯であり〔竜巻には〕慣れているつもりだったのですが、身近で被害が起こるとやっぱりとんでもなく怖いですね。 「真夏でもないのにまっくろな積乱雲」を見たとか「ゴォォォ」と いう爆音のようなものを聞いたといったお話も今回たくさんの人 から聞きました。そんな天気で・そんな音を聞いた時の、とっさ の対策についての回は こちら です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.16

-

台風時の竜巻被害から身を守るには。

台風時の竜巻被害から身を守るには。R直線状の海岸線が連なる地形のために竜巻が多発する傾向にある・・・といわれている宮崎県。1971から2005年にかけて、確認されているだけでも22件の竜巻が起きたとされています。そんな竜巻多発地帯に住んでいる身としては、気象庁によって発表される竜巻注意報が〔竜巻被害から〕身を守るいちばんの方法であることはいうまでもありません。屋外で作業しているときはもちろん屋内にいるときでも、竜巻注意報がでているとするならば、 ● 雷が起こる ● 空が急に真っ暗になる ● 大粒の雨が降り出す といった〔竜巻が起こる原因とされる〕積乱雲が近づくときに起こる周辺環境の変化の兆しを、常に注意して観察しております。ですが、困るのは台風が最接近中の場合。。そうなんです、なんといっても台風の暴風雨を避けるためにすでに雨戸を閉めて屋内に避難しているから、竜巻がやってくるときの上記の兆しを、確認しようにも確認できない。台風時の竜巻には 確認できない状態のままに、いきなり竜巻の直撃を受けると、いう恐ろしさ〔直撃を受けたら屋内にいても危険〕があるのです。そのうえでのおはなしなのですが・・・そんな台風時の竜巻警報発令時に 竜巻が接近したことを屋内にいても気づかしてくれる“予兆”があります。それは 音 。 ジェット機が墜落してくるような音だといいます。これが、竜巻被害にあった経験のある県内の親しい農家さん3人から教えていただいた 竜巻が接近したことを、屋内にいても気づかしてくれる“予兆”です。 竜巻被害にあったハウス → ということで、台風最接近中の地方におられて屋内に非難している地方の皆さま。竜巻警報発令時であってもなくても、台風接近中にいきなりのジェット音が耳に届いたら〔その後一瞬でやってきます〕、雨戸を閉めていたとしても ● 窓から離れる ● 手元に用意した厚手の毛布を頭からかぶる ● 狭い場所にはいって伏せるなどといった身を守る対処法をとられてくださいね。いじょう、竜巻多発地帯に住むものからのおしらせでした。 宮崎県では、あの重い特急電車をもちあげて横転させた竜巻 被害も、過去にありました。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.15

-

台風前にやっておきたい風対策。

台風前にやっておきたい風対策。GR 台風による強風や暴風による被害の目安です。予報などによる最大瞬間風速が25メートルを超えると、樹木の倒壊や、屋根瓦の飛散、さらにはシャッターの破損が始まります。というわけで、農業に関する強風や暴風対策ですが、露地栽培では ■ 防風網や棚といった施設の補強 ■ 飼料では、倒伏を防ぐ意味で収穫期の近いものは収穫する ■ 果樹では、とくに苗木や幼木の枝を支柱にしっかり固定する といったことが大切となります。 また施設栽培では、 ■ 被覆資材が破損しないよう、周辺の片付け・清掃をする ■ ハウスバンドを止めている番線・杭を確認する ■ ハウスの出入口の隙間に被覆資材をあてて密閉度をあげる ■ 大型ハウスや連棟ハウスでは、換気扇の点検をしておく といった対策が考えられます。 そして台風の影響がそれほどないと考えられる地域でも、とりあえずはビニールハウスのバンドの緩みや被覆資材のめくれなどだけでも点検・整備しておきたいところですね。 と、対策は書きましたが、竜巻注意報が発令されたら話しは別。 風対策の補強作業中ではあっても、ただちに作業を終了され、まずは身の安全を確保されてくださいね。 いじょう、北上する台風の風対策に関するおはなしでした。増水対策は こちら 。 「対策をやっても、あまりの強風雨にまったく効果がない」 こともあります。時間を割いて対策をやっても、「台風がコー スをはずれる」ことも、もちろんあります。 しかし最善を尽くすのは、作物をつくる農業者としての、ある 意味“義務”。大被害を受けたとしても、最善を尽くしている なら、納得できる〔あきらめもつく〕というものです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.15

-

「千人殺しの石垣」ってすごい。

「千人殺しの石垣」ってすごい。GB宮崎県延岡市、延岡城跡に残る本丸と二の丸の間に築かれた、高さ22メートル超という壮大な石垣。それが「千人殺しの石垣」です。ありがちなお城の石垣のはなしから、この「千人殺しの石垣」の名まえの由来を勝手にイメージしたとすれば、たとえぱ ● 万里の長城を築く際のように、建設時に多数の領民の犠牲があった ● 合戦のときに、この巨大な石垣に阻まれ多数の敵方が討ち取られたなんていう話のイメージが、わたくしの頭に湧き上がってくるのですが、さて皆さまは、この石垣についてどんな想像をされましたでしょうか。どちらにしても、多大な労苦をかけて完成された壮大な石垣は、延岡藩の領民にとっては〔良くも悪くも〕統治者である大名の象徴でしたでしょうし、城を守る将兵にとっては頼りになる存在であった〔たとえば熊本城の武者返しの石垣のイメージのように〕にちがいありません。しかし。言い伝えにおける、この「千人殺しの石垣」では発想が真逆。この壮大な石垣をこわしちゃうというのですから、驚きます。なんとこの壮大な石垣を敵兵を殺傷する道具となすというのです。 この石垣の、ある部分の石〔左下といわれています〕を取り外す。 すると石垣の石が総崩れになって、敵は石の下敷きになって死んで しまうという。・・・じつに面白い話です。いろいろな想像が頭のなかで膨らみます。素人頭で考えればですか、たとえば合戦の最中にですよ・・・敵が少人数のグループごとに・時間差をもって侵攻してくるという作戦できた場合〔多方面から同時に進行みたいな〕、千人に満たない場合には守る側のリーダーの石垣を壊す時期の判断がむづかしい。石の取り外しを指揮するリーダーの責任は重大です。敵方の数が増えるのを待ちつつ、かといって逃げ出すわけにもいかない。敵方だって、だまって石垣の下に整列して待ってくれるわけではないのですから。リーダーの苦悩はいかばかりか。。リーダーにとって幸運なことにたくさんの敵方が石垣下に揃ったとしても、これはこれで大変ですよね。なんといっても千人もいる敵の元に降りていって、石をとりはずすという困難な作業に取り掛からなければならない。石をとりはずすために敵兵がうじゃうじゃいる場所に降りていけば、そのたびに城方の味方の将兵がやられちゃって、へたすると「味方が千人殺されちゃうかもの石垣」になったりといった事態が展開されそう〔城方では降りていく人選にあたってダチョウ倶楽部のどうぞ・どうぞネタみたいな状況が繰り広げられたり〕。すると、ある程度の集団で降りていったり・別方向から押し出したりして、取り外す石を背に槍ぶすまなどによる防御壁を作り、その中で石を取り外す作業をするのがいちばん良い方法なのか〔なにをしているのかなと敵兵は怪しみますけれど〕。いちばんいいのは、敵兵に紛れてそっと石を取り外すことなのかな〔そんなに簡単に外れるのなら、平常時でも壊れそうで常にひやひやものでしょうけれど〕。などといった想像は途切れることがありません。いやはや「千人殺しの石垣」のもつ “文字の力・コピーりょく”って、ほんとにすごい ものですね。結局のところ、この石垣の下にいくたびに思うのです。城を守るために大変な苦労〔お金と人手をかけて〕をして、せっかく積んだ石垣を一時の攻撃のために壊しちゃったら、もったいないなぁって。きついですよー、も一度石を積み上げるのは。そんな 「千人殺しの石垣」、その映像は こちら です。あなたも、高さ22メートル超もあるその壮大さを、いちどぜひ実感されてくださいね。 城を築いたのは、豊前から入封した高橋氏です。高橋氏以後、 三浦、牧野、内藤と、城主はいくたびも変わりました。そして いたといわれる・石を取り外す役目の藩士ですが、その役目は、 ある家に代々伝わっていた・・といわれていますよ。 なんといっても石を取り外すとまずは自分もうずもれるわけで しょう・・・まさに命がけのお役目ですね。 「夢で終らせない農業起業」 「里地里山複合大汚染」

2013.10.14

-

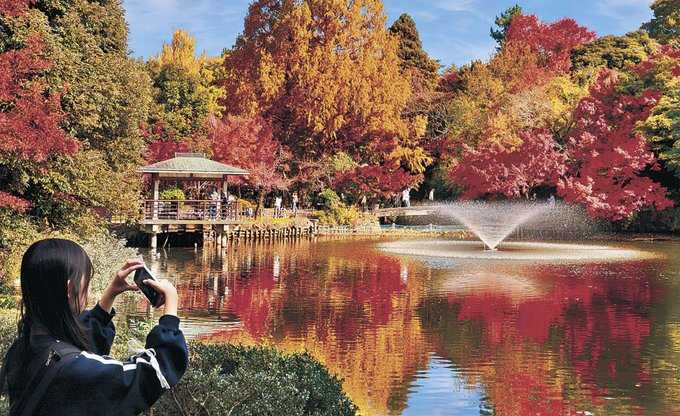

「ヤパンス・シェーンハイト、ヤパンス・ゼーレ」

「ヤパンス・シェーンハイト、ヤパンス・ゼーレ」GBこちらは、かつてドイツで開催されたときの薪能の公演のポスター。 「ヤパンス・シェーンハイト、ヤパンス・ゼーレ」とは、この公演ポスターのきめぜりふにて、訳すと『日本の美、日本の心』となるのだそうです。舞と歌とをひとつの筋を追って演ずるものをいう能楽は、江戸時代に幕府の儀式芸能として興隆を極めます。その能楽にあって、漆黒の闇の中で篝火を焚いて演じられる薪〔たきぎ〕能は最近日本各地で、また現代においては海外でも開催され人気を博しています。そんな薪能では、やはり舞台設定が重要となりますが、なかでもこの写真のように お城の石垣を舞台背景に設置した能舞台は、なかなかなもの。 そんなお城の石垣という舞台装置を備えた薪能公演が、宮崎県延岡市でおこなわれる「天下一薪能」です。 秋の日が暮れ、篝火がともり、遠くから聞こえる太鼓の響きと笛の音。そんななかに漆黒の闇の中遠く、ぬっと浮き出るお城の石垣・・・・・とくれば、一夜限りの幽玄の世界へと観客を誘う最高の舞台装置といえるでしょう。 ちなみにこの石垣。 豊前から入封した高橋元種によって慶長6年(1601)から2年余の歳月をかけて作られたもので、その通称を「千人殺しの石垣」といわれていますよ。 その後の歴史において、その名のように合戦で千人をうちとることはできませんでしたが、時を経た現在において薪能の舞台の一部となり、いまは 三千有余人を楽しませる石垣 として知られています〔この能舞台に関するブログはこちら〕 。 守護神社である今山八幡宮に奉納するために「神事能」を 慶長12(1607)年から藩の行事として始めたという能好き の高橋元種。自らの築いた石垣の前で能興行がおこなわれ るのを一番に喜んでいるのは、この元種にちがいありません。 「夢で終らせない農業起業」 「里地里山複合大汚染」

2013.10.12

-

農業ハウスは、まだまだ・なかなかに 暑い!

農業ハウスは、まだまだ・なかなかに 暑い!G たとえば こちら。0.3アール弱という比較的小さい面積である育苗用の2棟ビニールハウスでも、 害虫 の侵入に備えて できうるかぎりの侵入防止対策がとられています。 ← ハウス写真 その対策は、具体的には ● 虫の視覚を邪魔する 近紫外線カットビニール を利用 ● 虫の嫌がる 光反射マルチ を随所に設置する ● 虫を引き寄せるタイプの黄色い粘着板トラップを仕掛ける ● 0.4ミリ角という細かな目のネット をハウスにかぶせる などということになりますよ。 これでウイルス病の対策に関してはある程度安心になるのですが、ここでどうしても ある別の問題が発生 します。 それは 暑さ。 対策のかなめである0.4ミリ角という細かな目のネットの設置は、たしかに虫は通さない・・けれど、同時に 風も通しにくくするため に結果として、施設内の温度上昇を招きがちになるためです。ちなみに昨日〔10月10日〕のハウス内の最高気温は10月というのに39度。台風24号のもたらした暑すぎる大気の影響で、南九州では連日の真夏日〔外気温は30度くらい〕が続いています。 このような快適とはいいがたい条件のなかで、生育していかねばならない苗たち、そして育苗作業をしていかねばならない農家の方々。両者のご苦労は、大変なものだなと実感することもたびたびですよ。 そんな状況を実感するにつけ、「虫がもう少しでかかったら、被せる網の目も大きくていいはずなのになぁ」「せめて1ミリ角のネットであれば、風のとおりも格段によくなるのになぁ」と、思わずにはおられない私です。 ハウス内への侵入を防ごうとしている虫は タパココナジラミ。 この虫の媒介するウイルス病が、全国的に問題となっている 黄化葉巻き病です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.11

-

土は肥えればよいというものではない。

土は肥えればよいというものではない。G土に栄養が過ぎる状態が続くと・・・つぎのような症状が作物に表れることが ままあります。 ● サトイモの丈が伸びるがイモがならない ● ミカンを植えたが、花が咲かない ● サツマイモのつるだけがのびる ● イネの丈が 伸びすぎる ● 穂の出が遅れ、刈り取り前に倒伏した ● お花の咲く時期に花がこない 作物は、養分があればあるほど、そこにある肥料分を吸っちゃう。その生育は 身体を大きくする方向へ進んでしまう。だから上記のような状態にもなるのです。こういった状態は「樹ボケ」や「ツルボケ」とよばれてきました。 では こういった症状を防ぐには、どんな手立てをとるべきなのでしょう。それは 必要な肥料分しかやらないことです。よけいな肥料分をやらないということでもあります。 その方法ですが、たとえば最初に土の検査をやって、その作物にとっての 必要な養分だけ〔作物それぞれの基準値があります〕を施しておくという方法があります。 また、作物の生育にあわせて肥料を分けて施していくのも手です。 植付け前にある程度施して ↓ 樹ボケ、ツルボケにならない程度の生育をはかり ↓ 花芽がつきはじめた時点から ↓ 植物が利用できる程度に少しづつ ↓ 生育に合わせて肥料 を施していく というやり方ですね。この方法は手間はかかりますが、まずまちがいのない収穫があります。・・・こういうふうな作物が利用できるくらいの適度の養分を施していくやり方が、けっきょくのところ 植物にとっても・人にとっても、もちろん自然環境的にも やさしいやり方ではないかと思うんです。 さて、そこで・・・「有機」なら話は別だろうと考えているあなた。 有機資材〔たい肥や生ゴミが原料の〕の元肥一発大量施用が、樹ボケ・ツルボケをひきおこす危険性はじつは一番高いんです。注意されてくださいね。またこれは実のなる作物の話ばかりにはとどまりません。たとえばホウレンソウやコマツナとかの葉もの野菜の場合でもおなじです。この場合は、作物の体の中の硝酸が過剰になる場合もありますから、気をつけてくださいね。 有機資材を多施用する場合におこりがちなおはなしについては こちら と こちら 。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.10

-

日本で発生していたデング熱のはなし。

日本で発生していたデング熱のはなし。H 台風24号はたいした被害もなく通過。ひさびさに覗いたお日さまを背に室内に避難させていたラベンダーを外にだそうとした矢先・・・瞬く間にヤブ蚊のすさまじい攻撃を受けることになってしまいました。ということで そんな吸血生物である 蚊 の おはなしです。 ↓さてそんなヤブ蚊こと、ヒトスジシマカですが・・・ ● 庭の近くに溝や水田がある。 ● お墓や竹やぶがある。 ● 空きカンや空きビン・古タイヤなどのゴミがある。 ● 草がし繁って落ち葉が溜まっている。 といった場所が近くにあれば、ほぼまちがいなくやつらはおそってきます。お墓の花立てや竹の切り株、すこしでもいい、わずかな水が溜まるスペースさえあれば、彼らは生存そして繁殖が可能なのです。 しかし、なぜ 蚊 を用心しなけれはならないのでしょう。 といえば、それはやはり 日本脳炎などの従来からの病気、そして最近では特に熱帯性の伝染病を媒介する怖れがあるからなんです。 マラリアは、まだいい。まだ 効く対処法 がある。 怖いのは デング熱 なんです。 と書くと・・・ またまたおおげさな。日本では発生していないのに。 と、思った あなた 。それはまちがってます。じつは デング熱に関してはですね・・・「日本では、いまは発生していない 」という表現が適切なんです。「日本では、過去に、数十万人規模でデング熱が発生していた」という事実があるんです。 そう・・・ ■ 長崎県、広島市、神戸市、大阪市など西日本で20万人が発病 ↑ ↓ ■ いやいや そんなものではなく、100万人ちかくの発病であった といった史実があるんですよ〔人数だけが確定してないんですね〕。 第二次世界大戦末期の1942年から45年にかけてて、戦地から持ち帰られたウイルスが、日本にも生息するヤブ蚊/ヒトスジシマカによって媒介され、デング熱が発生した過去が日本にはある〔空襲対策としての防火水槽の設置がヤブ蚊の発生を助長したともいわれています〕。 意外でしたでしょうか。 気温の上昇傾向に伴う南方生物の上昇の例も枚挙にいとまがありません。とくに野外作業の機会の多いガーデナーや農業者の皆さん、いろいろなウイルスを持つた危険性のある、かれらの繁殖には注意しましょう。 ◎ いままたデング熱が〔2012年9月のニュース〕 海外でデング熱に感染して帰国した患者は9月21日現在で138例。 最も報告が多かった10年の244例に次いで多い。患者の報告例は まだ増えているといいますから、やっぱり“用心”は必要ですね。 前回の「残暑の蚊にはご用心」は こちら 。 そういう意味あいでは カエルやコウモリは〔蚊をたべてくれる〕 頼もしき隣人だ といえそうです♪ ↓ 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.09

-

台風といえば竜巻といった時世になりましたね。

台風といえば竜巻といった時世になりましたね。G別ブログの農作物の風対策 のなかでも取り上げているのですが、 台風襲来といえば、竜巻がつきものと、いった時世になりましたね。というのも、今回の24号に加えて23号台風も存在していた6日に、宮崎県の沿岸部にあるわが町で竜巻が発生したからです。気象台による検証の結果、突風の強さを示す「藤田スケール」では6段階で最も弱いF0(約15秒間の平均風速17〜32メートル)のものだったのですが、それでも 住宅30棟の瓦が飛ばされ、プレハブ倉庫1棟が倒壊といった被害をもたらしました。もちろん飛んできた瓦などで窓ガラスが割れた・じつは倒れた電柱もあったなどといった〔報道されいないが・のちに確認された〕被害も、その後に相次いでいます。こんな小規模な竜巻であっても、家屋を倒壊させたり・人を殺傷させるといった能力を充分すぎるほど持っているものだなと、そのちからの恐ろしさを再確認している次第です。ちなみにその竜巻。 ● 自走距離は 直線で、約2.5キロ ● 太平洋に面した海岸部から西方向に進行というような動きをした模様ですよ。直線的な長い海岸線と、その海岸線に注ぐ傾斜の急な小河川を持つ宮崎は、もともと大小規模の竜巻の多発地帯であり〔竜巻には〕慣れているつもりだったのですが、身近で被害が起こるとやっぱりとんでもなく怖いですね。 「真夏でもないのにまっくろな積乱雲」を見たとか「ゴォォォ」と いう爆音のようなものを聞いたといったお話も今回たくさんの人 から聞きました。そんな天気で・そんな音を聞いた時の、とっさ の対策についての回は こちら です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.08

-

瞬間最大風速50m超!の台風といえば。

瞬間最大風速50m超!の台風といえば。G九州の西側を北上しそうな台風24号のニュースをみていて思い出した台風がある。宮崎県の日南市油津で55.87mの最大瞬間風速を観測した2004年の台風16号です。この台風、最盛期の気圧がなんと910hPa!という台風で、被害に巻き込まれたサイパンでは、最大風速65m最大瞬間風速75メートルを観測したというまさにスーパー台風でした。なんといってもすごかったのは、衰えずに 九州に上陸した時の気圧が950hPaであったこと。その勢力のまま縦断したため、九州各地では、風による被害が続出しました。実際に私も、宮崎県の海岸部で この台風の瞬間最大風速50m超!を体験したのですが、瓦をもっていかれる被害が町全体で多発したことを記憶しています。加えて多かったのが、屋根からの転落事故。通過後の雨が少なかったために、すぐに屋根に上れる状況であったのが災いしたかんじです〔じっさい瓦が飛んじゃったらたらすぐにでもシートをかけたい心情になっちゃうものなんです〕。ということで、通過後にもっとも救急車のサイレンを聞いた台風 でもありました。いま改めて記録をみると、風が強かったことに加えて瀬戸内地方を中心に激しい高潮被害をもたらしていたことも特徴です。今回の台風24号の進行方向にあたる地方の方は、この2004年の台風16号の記録をみておかれることもよいかもしれません。改めてみるとコースも似てるんですよね。 こちら です。ということで今回は、現在北上中の台風24号に似ているとおもった台風のご紹介でした。 台風通過後しばらくたつと、吹き返しの風が吹き始めます。 修理に屋根にあがるときは、吹き返しの風が収まってから が、安全の鉄則です。吹き返しは風向きも変わりますので。

2013.10.07

-

超大型台風といえば。

超大型台風といえば。G超大型台風と聞けば、どうしても思い出しちゃう映画の予告編がこちら です。 よろしかたら。

2013.10.07

-

秋の長雨時に発生するタネバエのはなし。

秋の長雨時に発生するタネバエのはなし。G たとえば マメ類・ネギ類にはじめウリ類やキャベツ・ハクサイ・ホウレンソウなどの 発芽したばかりの幼苗が萎れるなと思っていたら苗の根際が食害されていたり、播種したあとになかなか芽が出ないなと思っていたら肝心の種子の内部が小さなウジによって食害されていたり。といったぐあいに秋作の生育初期にでやすい、いろいろな作物を食害する小さなウジ虫が出て困られたことはありませんか。 それは タネバエ です。 こんな姿 。 9月下旬ころからの秋雨期前後に全国で発生します。 このタネバエ。鶏フン・豚プン・牛ふんといった動物質のふんや、植物質の作物の残さなどの 未分解有機物の腐敗臭に誘われて成虫がやってきますよ。 雌成虫は、1個体だけでも700-1000個もの卵を産むっていいますから、いちど出ちゃったら、たとえ薬剤で対処しようとしてもきりがありません。 ださないことが肝心です。ちなみに被害が多い地区でお薦めしている、なるべく薬剤に頼らない防除方法は ● ピートモスで土づくりして、無機質のミネラル肥料を使用 ● 有機物をどうしても使いたい場合は完熟させてから使用 この2つ となります。 タネバエ被害に苦労されているという方は、試されてみてくださいね。 地下部の害虫であるために、被害に気づいたときには すでに 手遅れになりやすいもの・・・それがタネバエ被害です。したがっ て “予防”することが、なによりの防除方法 といえるでしょう。 → ホウレンソウには、ほかにも こんな生育障害 も 。

2013.10.06

-

野菜の生育がおもわしくなかったら、ひょっとして。

野菜の生育がおもわしくなかったら、ひょっとして。G 暑い夏もようやく終わって、ガーデニングに最適の季節がやってきました。しかし、たとえば葉物野菜のホウレンソウです。芽だったころのホウレンソウの葉が、縮れたり、こぶ状の小突起ができたりといった症状になり、ひどいときには芯どまりになって成長しない・・そんな経験はありませんか。 じつはこれ、新芽部に寄生する体長約0.6mm前後の小さな虫、ホウレンソウケナガコナダニの仕業であることが多いんですよ。 この虫がホウレンソウの芯の部分に寄生し食害することにより、商品価値を低下させ、特に春作と秋作では収量低下の大きな原因となります。またこの虫が土壌中にもっとたくさんいるときは発芽することさえままならない場合もあるということなので、注意が必要です。 問題になりはじめたのは2005年以降。 2008年には、2度にわたって日本農業新聞が、このホウレンソウケナガコナダニの被害が全国に広がっていることをトップ記事で報じて話題になりました。記事の内容はつぎのように。 2008年6月13日分トップ記事。↓ 『ホウレンソウを食害するホウレンソウケナガコナダニによる被害が、全 国39都道府県に広がっていることが12日、本紙の調査で分かった。 環境保全型農業の拡大とともに、同ダニの餌になる未熟堆肥(たいひ) や有機質肥料の利用が進んだことが要因。関係者は「国を挙げて試験 研究に取り組んでもらいたい」と訴える。』 と、いうことでした。 ・・・これは環境保全型農業、いわゆる有機栽培における〔生の有機物使用の大量使用よる〕弊害が出た顕著な例のひとつなんです。 本来土壌中に生息する有機物分解者であったはずのホウレンソウケナガコダニが、人為的な環境の変化によって害虫とされてしまった。 ある意味 ホラーですね。 そして、どれだけたくさんの未熟有機物が全国の耕地で施用されているのかと、心配させられる話でもあります〔土壌に保持できなくなった分は水に乗って環境中に放出されるわけですから、ヒトにとってもホラーなはなしになるんです〕。 ということですから・・ 有機物の耕地への施用に関する、質と量そして回数の規制がない現状としては、「ホウレンソウケナガコダニの被害がでるほ場では、未熟有機物の使用を控えてもらえませんか」と、いまのところは農業者の良心におねがいするしか方法がないわけです。 「キュウリ、スイカ、ピーマン、トマト、ネギ、ニンジン、キャベツ、ト ウモロコシにも被害がでますので、よろしくおねがいいたします」 とお願いして、人為的に生態が変えられたダニのはなしはおしまいです。 『現代農業』誌の推奨された農法、「土ごと発酵」が盛んになって から被害が増えた気がするんですよね。 そしてこちらは われわれの 飲み水と硝酸態チッソ の話です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.05

-

ゴギブリをかっさらう黒い影。

ゴギブリをかっさらう黒い影。Hたとえば米ヌカや魚粕だ。このような発酵させて肥料になる生の有機物は、農業用の資材倉庫にはいくらでもある。まして温度と湿度がおもしろいように高い南九州の 夏 。。だから、でるのだ。それが資材倉庫に、ゴキブリが巣くう理由である。そんなある日。木製のパレットに積んであった紙の袋をのけると、いきなりのことでびっくりしたのか、まるまるとしたヤツがパレットから平たくなったコンクリートの上に飛び出してきた。 内側の資材を食べようとして 袋に穴をあけられたら かなわないからな退治しようとして右の手にハエ叩きを手にした、まさにその瞬間だった・・・こちらの動きに気をとられていて注意が散漫になったヤツに、後ろからとびかかる黒い影を見たのは。黒光りするヤツの体は カゴのようなものに囲まれて包まれそのまま動く影といっしょにパレットの陰に消えた。一瞬の出来事だった。そんな動く影はなんであったのか確かめようとして、膝まづいて倉庫の隅にある暗いパレットの陰の部分を覗き込んだ私の目にうつったものは・・・ヤツを咥えた大きなアシタカグモの姿だった。体を裏返しに返されて、すでに足をダラリとさせたヤツの喉元には、アシタカグモの巨大な牙が突き刺さっていた。そうか。ヤツの体を包み込んでいく、動くカゴのように見えたのは、長い・長すぎるアシタカグモの8本の足。あのたくさんの長い足で ヤツは掴まれると同時に体をひっくり返され、喉元に喰らいつかれて連れ去られた のだなと、あの場面の合点がいった。それにしても。普段はほとんど動かないといった風情であるアシタカグモの。獲物を捕らえようとして動くときの、そのスピードの早いことといったら。 ヤツの すぐそまで、ヤツに 気づかれないように最接近し、 ヤツが 平面に降りたその一瞬に勝負をかけて狩りにでた。ということなのでしょうね、きっと。そしてこんな光景をみると信じたくなりますよ、「ヤツ/ゴキブリを退治するために、人為的に アシタカグモは日本に移入された」という説を。その後、食事中のそのアシタカグモには 、お願いもしておきました。अभी भी बहुत धन्यवाद। と 印刷した紙を見せて/笑。 ヤモリもいる倉庫。しかし、そんなヤモリたちがいつも びくびくしているように見えるのは、南九州にたくさん 居ついしまったアシタカグモたちのせいかもしれません。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.04

-

作物の状態から、どのような対策が必要なのかを知る。

作物の状態から、どのような対策が必要なのかを知る。G キュウリ農家さんからの生育状態判断についてのご質問の回答続編です。よろしかったら、ご参考に。 ↓ 前回は、ストレスを受けることや、土壌の微量要素が効かなくなることが原因となっても変形してしまったキュウリ果実である 曲がり果・肩こけ果・しり太り果・双胴果・葉つき果 などの代表的な奇形果をとりあげて、それぞれの原因を探ったわけです。 そして今回は、ストレスを受けることや、土壌の微量要素が効かなくなることが、作物に与える影響についてのおはなしとなります。 さて、さっそくですが・・・じっさいのところ 実に影響がでるのであれば、実をつける作物自身にも影響 は、出ます。いや、むしろ果実よりも先に出やすいといったほうがいい。 たとえば、よくあるキュウリの樹自身の障害症状をあげてみますと・・・ ● 樹体の先端部の葉に、 カルシウムやホウ素の欠乏症状 ● 植物の根ぎわに近い下葉に、苦土の欠乏症状 ● 石灰不足よる落下傘葉の症状 ● 肥料不足傾向による葉全体の黄化・ベト病の増加などといった症状が出ることがある。 そこで栽培者としてはですね、このようなキュウリの樹自身の姿をよくよく観察することが大事になるんです。 観察して、症状の前兆にきづいたら、先回りし対策をうつ ためにです。 そのうえでですね、たとえば 先端が縮れはじめたら、先回りしてカルシウムやホウ素を補給したり・PHを下げたり、葉の葉脈付近が黄色くなってきたと気づいたら、マグネシウムを補給したり。また 収穫量に応じた追肥してあげたり、作土が締まってきたと思ったら地下部に空気を入れてあげたり。といった対策を打つわけです。 こういった先回りの努力をすることで、障害が出ないようにする。またかりに障害がでても、その程度を軽くする努力をする。 ・・・こういった努力が実を結んで〔キュウリだけに/笑〕、市場の商品規格にあった、りっばな果実を出荷し続けるのは、栽培者にとってほんとにうれしいことなんですよ。 それにしても作物です。マグネシウムやカルシウムなどの成分が 実にいきわたらないとみると、自分自身の樹の成分を回しちゃう。 それが 果実よりも先に樹本体に欠乏症状がおきる理由 です。 ・・・親って凄いなと、おもわずにはおられません。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.03

-

キュウリの曲がり具合から生育状態を知る。

キュウリの曲がり具合から生育状態を知る。G 終盤にはいった露地キュウリ栽培。そんな露地キュウリの生育状態判断についてのご質問いただきましたので、当ブログの関連回を再掲載してみました。よろしかったら。 ↓『キュウリの曲がり具合から生育状態を知る』キュウリは曲がっているのがあたりまえ、いえ曲がっているほうが良い・・・と、思われている消費者さんもおられます。しかし、この考え方は、キュウリという植物の生育から見た場合には疑問符がつく考え方だといえるでしょう。キュウリの定植から収穫終わりまでの生育全体を見た場合に、キュウリ果実の曲がりの発生が多くなるときは、キュウリの樹が疲れてきたとき に多くなることが統計上報告されています。具体的には たとえば ● 葉が繁りすぎて、光が充分に葉にあたらないとき あるいは、 ● 病気や虫などの影響で葉の機能が落ちたとき、 ● 天候が悪いとき、 ● 一度にたくさんの果実をならしすぎたあと、 ● 肥料や水が不足して、樹にストレスがかかったとき といった状況で、果実の曲がりが多くなることが判明しています。せっかく読んでいただけているのですから、土壌栄養学的に特化して曲がり果が起きるときの土の状態を説明しますと、 ● 実の上部が細いものは肩こけ果といわれますが、これは 石灰欠乏 ● 尻が太いものは、下葉が枯れてきたとき ● 2本つながっていたり、実に葉がつく奇形果は、ホウ素欠乏 ● 果実が縦に割れる裂果は、根が弱っているとき、 ● 食べて苦い苦味果は、 乾燥が影響 しているということがわかっているんですよ。このように、キュウリ果実は、 なんらかのストレスが、作物にかかるときに曲がるのです。したがって対処法は・・・作物にかかっているストレスを取り除いてやること。その方法ですが、土壌栄養学的には 不足しているミネラル類を補ってやることで対処します。また、全体的には最初に述べた 作物管理の適正化に努めることで、果実の“曲がり”に対処していきます。すっとまっすぐに育ったキュウリの樹から取れる、素直なキュウリの果実は、ミネラルのバランスとれているので、とてもおいしいですよ。 良品を継続的に出荷できることが、農業経営における 一番の 経営安定策だ思います。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2013.10.02

全23件 (23件中 1-23件目)

1