2022年03月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

ハゼの木、容赦なし。。

ハゼの木、容赦なし。。ハゼの木の新芽も伸びてくるころ・・ということで、次回の資料として過去分ですがよろしかったら。 ⇩荷物を搬入しにこられた顔見知りの日通トラックの運転手さん。 裏門のところのハゼの木が復活しましたねー、 あのクワズイモの大きくなっているところの。などと開口一番に話かけてこられたのです。あれれおかしいな、あの木は春先に幹から伐採、しかも念を入れて粒状の除草剤まで撒いて、処分処理には万全を期していたはずなのに・・・なあなどと思い出しつつ、おっとり刀で検分しにいってみたところ たしかに マキの木のしたで 復活。 というか、大復活している~。ということで、子どもさんたちの通学路に面してもいるので、とにもかくにも 急いで伐採することにいたしました。基本的に アリ対策仕様時のコーデイネイト[こちら]のうえにビニールの雨ガッパを着込み、さらに厚手のゴム手袋を装着、そのいでたちで まずはハゼの木の上から大きなビニール袋をかぶせそのうえで幹をいっきに切断、ハゼの木のはいった袋ごと小さく折りたたんで町指定のゴミ袋にいれちゃいました。これで万全かぶれることなく処分に成功、してやったりぃ。。と、おもっていたのもつかのま やっぱりやられてました泣。 痒みから水泡ができて、無意識のうちに痒きこわすみたいな、そんなかんじですね。“冬になってハゼの木が落葉してから切断すれば被害は少ない”といわれているのもしってはいたのですが、まあいたしかたありません。それにしてもの ハゼの木。 切断するときにかぶせたビニール袋にも、こういった樹液をつける[直接の切断面にあるばかりではないので、なんか煙みたいなかんじにも思えるんですよ] くらいなのですから、むしろ これくらいの被害ですんでよかったなと 思ったほうがよいのでしょうね、きっと。たとえばこれが 目にはいったりしたら・・・などと想像したら、ぞっとします。次回からゴーグルも装着だなと 思いましたよ。ということで今回は、身近な環境にも危険がいっぱい、ハゼの木は敵対する者に容赦しない。。みたいなそんなおはなし。 ゴミ袋に入れたハゼの木。収集される方がカブれ ちゃったら大変・・ということで、ハゼはいって ますという張り紙つけて ゴミ出しいたしまた。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2022.03.29

-

強敵なアリが出る前になんとか剪定。。

強敵なアリが出る前になんとか剪定。。ほぼ10年のあいだ剪定せずにほったらかしにされていたカシの樹。結果として頂点部の徒長枝が伸びすぎて、一昨年/おととしに決死の思いで剪定したカシの樹[剪定の様子はこちら]。 そんなカシの樹にも、またまた枝の伸びる春が、やってきました。ご覧のとおりに ハシゴをかけても頂上部には届かない、そんなカシの樹の剪定のやり方ですが・・・ かつて直立していた徒長枝を 檻状の柵として、ここを足場に剪定ハサミやチェーンソウで手当たり次第刈り払っていきます。 一番上の段さえ剪定してしまえば、あとの段はハシゴも届きますのでなんとか作業もやり終えられます。そんな剪定作業のなかで、高さとともに 気をつけていかねばならない存在・・・それがアリ。ただでさえ足場の悪い樹上で、剪定するための道具をかかえて不安定過ぎる体勢で剪定作業にかかっている最中に、袖口やら、襟元やら、ズボンの裾もとやら、顔面やらを アリに這い回られたうえに刺されたり噛まれたりした日には、どうしても注意が散慢になっちゃって、結果 自身が地上に落下して怪我したり、チェーンソウで身体をきっちゃったり なんていう事故を誘発すことにもなりかねませんものね[アリは王さまはこちら]。今回は、そんな要注意な存在であるアリたちが活動する前の、この3月中旬の時期に剪定することができましたので、ほっとしました。そして 剪定作業がおわったら、待っているのは落とした枝葉の片付けです。 ちなみに今回は町指定のゴミ袋に、ぎちぎちに押し込んで4袋分の剪定ゴミとなりました[アリがでてきてたら この片付け時にも襲ってきますので要注意!]。 ということで今回は、カシの剪定を終えてカタの荷を下ろせた話となりました。ほっ。 最低気温が12度を上回るように なってくると いっせいに動き出してくる虫たち。アリからはじ まり、ヤブ蚊に毛虫、巣づくりを始めるハチ類に そして命にもかかわってくるマダニ[3月にマダニ] などなど、 南九州のガーデニングは害虫たちとのサバイバル ゲームとよんでもよさそうな、そんな観あり。「 夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2022.03.25

-

いつのまにか大木に、その3。

いつのまにか大木に、その3。2021年分ですが、こちらも前回[こちら]に引き続いて次回の資料編としてよろしかったら。↓短期間で急激におおきくなっていった感のある件のクスの樹。そのクスの伐採がはじまっているよ・・・との連絡を受け、こんな雨続きのときに、しかも足場のわるいはずの雨の日に、にわか雨などといえない時折の雷雨も襲ってくるバットコンディションを絵に書いたような本日にかぎって伐採作業っていったい?と、半信半疑で現場近くの路上におっとり刀[おっとりカメラですね/笑]でかけつけてみれば、なんと開始からまだいくらも時間が経過していないはずだというのに すでに 安全には 切り落とせない部分のみを残して、ばっさばっさとクスの大樹、切断伐採中~。 こちら↑が、電線と家屋の屋根瓦の真上に張り出した、下には落とせない立ち枝の部分。 だったのですが、そこは大型の高所作業車。張り出した枝の部分を落下させぬよう、すこしづづ細かに切断して処理し、伐採自体は半日で終了。あとは地表に落とした部分ですが、こちらはある程度の大きさの丸太の長さに切断加工して車の荷台に載せるという作業に取り掛かり、こちらの作業も半日程度。とういことで 併せても一日程度の時間で、あんなに倒伏が心配されていたクスの樹は、根元からばっさりと跡形もなく処理されておわりました。障害物が存在せず大部分の切り枝を落下処理させることができたというそんな地の利が優位に作用したという結果ではありますが、なんといっても便利だとおもったのは高所作業車です。先年、足場の悪い樹上に登ってチェーンソウでの作業に挑み、その作業性の悪さに辟易とした感覚を覚えた自分[こちら]としては、 ぁあ、高所作業車が欲しいと、今回のクスの伐採撤去作業を見ていて喉から手が出るほど思わされました。 2017年、熊本市東区の県道で道路脇の法面に生育し ていた高さ9メートルほどの木が倒れ走行中の乗用車 を直撃。運転していた当時32歳の男性が死亡しました。 この男性の遺族などは、木が生育していた土地の所有者 と道路管理者の熊本市に対して「適切な管理を怠ったこ とが事故の原因」と主張し損害賠償を求め裁判に。 今年になって熊本地裁は道路を管理する熊本市と所有者 両者に総額5100万円余りの支払いを命じました・・ などというように、伸びすぎた管理不足の樹木に関する 問題は、これからの時代、ますますおおきくなってくる ように思われます。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2022.03.21

-

庭木がでかくなるとおおごと、その2。

庭木がでかくなるとおおごと、その2。2021年分ですが、こちらも前回[こちら]に引き続いて次回の資料編としてよろしかったら。↓草木がいっせいに芽吹く春。そんな心弾むはずの 緑あふれる季節だというのに、道を挟んだご近所さんのご主人には心配の種がひとつ。それは・・・・ 昨秋に塗り替えリフォームの終わったご自宅の背後に見え隠れしている そう隣地である賃貸住宅の敷地にある、巨大になってしまったこのクスの樹の存在です。このロケーションからいえば・・・台風の常襲地である南九州でありますから、とくに吹き返しの北西からの強風のばあいに、このクスの折れた枝が家の方向に飛んでくるばかりか、場合によっては樹全体が倒れ掛かってくるケースも容易に想像できますものね。とくにこのクスの場合は、丸形の樹形からあたかも二段構えのように立ち上がっている立ち枝の部分。10年ほど前にいちど途中から伐採されたあと、その後に徒長したかたちの この立ち枝の部分の倒壊には注意が必要です。相当な重量がありますからね、これほどの長さになると。 実際に記憶を思い起こせば、ここ数年の台風シーズンにおけるこの立ち枝部分の揺さぶられるさまは、しょうじきいって恐怖を感じずにはおられません。並みの揺れ方じゃないんですもの。そして この道を挟んだご近所さんのご主人の家と併せてというか、もっともっと 危険と隣り合わせとなっているのが そう、このクスの根元の部分の、平屋の貸住宅におられる店子のみなさん。 車の大きさや平屋の住宅の屋根の高さからも推しはかれるよううに、この大木が倒れたら車も家屋も[場合によっては人命も]無事ではいられないような気がします。そこで対策ですが・・・こうなってしまった樹木を安全に撤去するには、現時点ではそれ相当の費用がかかり 地主さんが費用の捻出に苦労されているのはわかるのですが、逡巡[決断がつかずぐずぐすする様]しつづけていればいるほど、日毎に数センチ・日毎に数キロづつ危険がましていっているのは 火を見るよりも明らか。いちにちでも早い伐採がなにより最良の対応策であると思われます。ということで今回は、たとえば鳥の運んだ種から発芽した雑木などであっても、油断しているうちにいつのまにやら大木巨木に育てあげてしまう南九州の風土についてのおはなしでした。ちなみにスケールはまるで小さいのですが、一昨年にカシの樹の立ち枝を切おろしたら、ほんの数mの長さの枝でも60キロ以上もあってたいへんに苦労したという回は こちら。 数日前、今や巨木となってしまったこのクスの樹のある 貸家に20年前までおられた一人であるNさんと話す機会 があったのですが、そのNさん曰く “この平屋をでると きに、このクスの樹の幹の直経はせいぜい15センチく らい、両の手のひらで回るくらいであった”という証言。。 どんだけ樹木を大きくするのか、この南九州の温暖で湿 潤な気候は・・とこの話をきいて驚愕してしまいました。 このまま温暖化が進行していけば、いずれ西日本全体も 南九州化していくかもかも。「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2022.03.16

-

庭木がでかくなるとおおごと!

庭木がでかくなるとおおごと!2020年5月分ですが、次回の資料編としてよろしかったら。 ⇩10年ほどのあいだ 剪定することをサボっていたために、家屋の高さをはるかにしのぐ高さにまで徒長させてしまった樫/カシの樹。 風が吹かなければ心配することもないのだが、用心しなければなのは台風襲来時の暴風。なにせ台風常襲地の宮崎。しかもここのところの台風の大型化を考えた場合には強風対策を考えておかねばならない。なにせ昨年には 徒長枝の1本が台風の強風にあおられ折られて地上に落下したばかり。 昨年に折れた枝は、家屋やヒトにあたらず良かったと思いつつ、しかし同時に・・・台風の強い風の影響を受け、もしこの徒長枝が 家屋のある方向に向かって倒壊していたとしたら、勢いがついた枝は 建物の屋根の瓦を打ち砕いて屋根を突き破ったり、建物に引きこまれている電線を切ったり、サッシの窓を叩き割ったりしたにちがいないと、思いかえすたびに冷や汗をかく思い。ざっと数えて10本強ある徒長枝ズの冬の間の[台風がこない間の]対応策は緊急の課題であったのです。そこで必要に迫られる形で始めたのが 伐採です。4メートルほどの高さのカシの樹の最上部に陣取って、チェーンソーを使い、10本ほどもある立ち枝ズを順番に調子よく 切断・伐採していったのですが、最後に残ったのがこの大枝。 家屋の屋根の上に張りだし、さらには引きこみの電線の真上にあるという厄介な代物。しかも林立していた枝の中ではいちばんでかい/苦笑。。とはいったものの写真でみるかぎり、さほど大きくは見えませんでしょう?地表からみるかぎりせいぜい2メートルくらいの長さで、重さもせいぜい10キロ程度にみえてたんです。ということで、くだんの枝を 実際に樹上で切断し、折って 無事に地上に降ろした写真が こちら。 せいぜい2メートルくらいの長さで、重さもせいぜい10キロなんて、まったくの見当違い。でかすぎ[カシですが/笑]。 長さが4メートル、重さも60キロを超えてました。 こちらが枝の切断面 → とにもかくにも台風がやってくる季節になるまえに、事故なく切断できて ほっとしています。 それにしてもの樹木です。 切断前には 1本30キロから60キロの立ち枝が10本ちかくあったわけですから、ざっと考えて500キロちかい重量の枝が樹上にあったわけですよ。ということで、こんなに伸びる前に毎年きちんと普段から管理しておかないと、いざというときにたいへんなことになるなって、改めて思いました[かりに隣家などの方向に枝が伸びたりしていたらそれは心配ですよ]。 建設業などの2倍近くの事故率がある農業。その 農業における事故よりも、さらに多くの事故の事 例を見聞きすることの多い林業。その林業の事故 の多さは、取り扱う樹木の大きさ・重さ&作業時 の高さや足場の悪さに影響されているのでしょう ね。今回はしみじみそう思わされました。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

2022.03.14

-

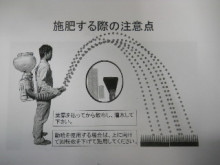

作物の葉を丈夫にして根を張らすには。

作物の葉を丈夫にして根を張らすには。3月末からはじまる田植えをひかえた宮崎県海岸部地方。この時期に よく質問を受けるのが、 苗箱のイネの根をもっと丈夫に張らしたいというご質問です。そんなときにおすすめしているのが マグホス細粒の追肥。こんなかんじでミスト機で散布してもらっています。 ← 回転をさげ・上向きということで、今回は、そんな リンサン×苦土 の効果の説明となります。 ↓『作物の葉を丈夫にして根を張らすには。』お日さまの光の恵みを受け止め 光合成を盛んにしてエネルギーを作り出すためには、しっかりとした葉が必要になります。そのために 現場でおすすめしているのがMg/マグネシウムの補給です。その理由が この図。 葉緑素 → この図が葉緑素の構造なのですが、中心にしっかりと Mg/苦土があることからもわかりますよね。ということで 作物の状態が ● 葉が薄い ● 葉がうすいがゆえに、葉色が淡い ● 窒素を追肥しても、葉が薄く広がって垂れてしまう ● 日照不足で軟弱に育っているというときには、苦土[マグネシウム]と、苦土分の働きを助けるリンサン分の補給を おすすめしています。ちなみに日照不足時だけではなく、たとえばピーマンなどの果実の緑色がでないときや、お茶の葉の色が淡くてこまっているとき、それがために地下部も弱ってしまっているときなどには施用効果大ですよ。具体的には、おすすめしているのは マグホスや マグショットという商品になりますが、心当たりのせつには、ぜひいちどお試しを。 ちなみに、ヘモグロビンです。動物の血液中にあり 酸素を運ぶ大切な要素でありますが、その構造式は 葉緑素の中心部にある Mg/苦土を Fe/鉄に おきかえたならば瓜二つ! っていうのもおもしろすぎ。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2022.03.09

-

活着の良い苗をつくる[早期水稲の苗編]。

活着の良い苗をつくる[早期水稲の苗編]。一般的な田植えの最盛期は沿岸部で例年並みの3月下旬になるとおもいますが、そんな早期水稲の苗管理の参考として毎年2月下旬に開催している早期水稲の栽培研修会 の研修要旨となります。ご参考までに[コロナ下ということでここ2年の集会は中止してます]。 ↓さて、本日の勉強会は 水稲育苗のはなしが中心であったのですが、なかでも田植え後のスタートダッシュでつまづかないように「活着のよい苗をつくる」という点を中心に 話をしますと・・・ そのような苗をつくるポイントとして大事なことが3つあります。 1. 苗を徒長させない 2. 苗に肥料切れをおこさない 3. 苗の根の張りを良くする といったことが挙げられます。そこでそれぞれの注意点について の説明にかかりますと・・・1番の徒長に関しては ■ 播種量を多くしない ■ 発芽が1cmになるまでに、シルバーをはがす ■ 播種量を多くしすぎない ■ 徒長気味の場合はアクセル2号の300倍を散布する という点が大事になります。そのうえで、水のやり方と温度の温 度管理を的確にすることで苗の徒長を防ぎましょう。具体的には緑化以後の昼間には、ハウスの肩をあけて通期を良くすることが大切になります。 2番の肥料切れに関しては、本場が黄色くなる前の予防的な有機 液肥3号の追肥施用をおすすめします。 3番の苗の根の張りを良くするには、 ■ シルバーを剥がした際には、かん水を1日だけ我慢する ■ 「マグホス細粒」の箱当たり30-40gの追肥などをが効果的です。もちろん苗床の土にすでにマグホスをいれ られている方も多いとは思いますが、そのような場合はアクセル2号のかん水施用もおすすめです。 以上の3点の改善点を守られて、本年もがっしりとしたじょうぶ な苗ができることを期待いたしております。 早期米の田植えは3月中。田植え後に ときには田に 氷が張ることもあるという無茶な/笑 コメづくりの 作型についての おはなしは こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

2022.03.03

-

スターゼリー、その後。

スターゼリー、その後。直射日光の当たらない雨上がりの倉庫の 裏手で採取したスターゼリー [発見場所の回はこちら]。 当初は そんなふうに名付けられていたことすら知らずにたとえば 乾燥剤とか、バランスボールとか、芳香剤とか、あるいは 生き物の卵なのかも・・・などと勝手に解釈しただただ 捨て置きすることが常。 正直に白状すればときには 足蹴にしてバラけさせたりもしてたのです。しかししかし。ネットやテレビなどで謎の物体であるとか不思議なものであるとかということを耳にしたので、今回スターゼリーを採取して観察してみようとおもったのです。ということで、人気のない、冷暖房のない、やや明るい部屋のなか。上から覗ける花瓶のなかに紙を敷き、その中に採取したスターゼリーをおいて、毎日観察してみたのです。まずは 翌日のようす ↓ 。 採取後 5日目 ↓。 採取後 10日目 ↓ 。 採取後 15日目 ↓ 。 と、 いったかんじで、ただただ小さくなっていきました。表皮があるのであれば、ある程度のかたちを残したまま[たとえばブドウの果実のように]中身から萎れていくのでしょうけれど、採取したときに そっと触ったかんじとしては皮が無い感じであったので、まあこんなふうな経過をたどっていくのかと、あるていど納得もしたりして。ということで、今回は スターゼリーを観察していたら全体的にちいさくなって消えてしまった・・というおはなしでした。ちなみに、今回スターゼリーを採取した、きゃつらがなんども出現している倉庫の裏。もいちど出たら、次回はその場所で、そのまま放置しながらの観察 を 予定してます。 指で直接触ったときに痺れるとか、あとで腫れる とか、爛れてくるとか、あとで 病気になるとか、 なにかとんでもない生き物が孵ったりとか、ある いは不幸になるとか・・・そんなこともとりあえ ずはなかったことも ご報告しておきますね。 いやいや・・ひょっとしてこれからだったり?笑。「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

2022.03.02

全8件 (8件中 1-8件目)

1