2009年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

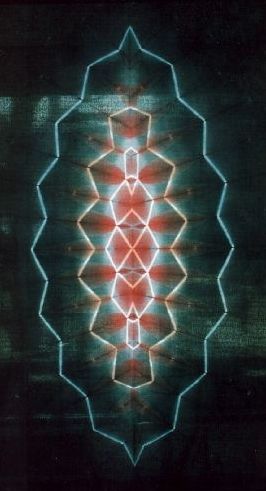

◆ 生きていくこと

♪ 月やよし夜を照らして明け初めの空に消えなむ僧侶やいかに アーチストから住職になった異色の僧侶常の知人(滑市の大善院・外山杲見)が私の帰りを待っていた。何でも自分でやりたがる芸術家的創造趣味が出てきて困ると嘆きつつまんざらでもない風な事を言う。以前に絞り染めで袈裟を作るという初めての試みをしたことから、弘法大師が使用したといわれる特殊な袈裟を自分で再現してみたいという。また、橋本閑雪の画室移築の最中で、その屋根を自分で葺くのだと言う。銅板葺きの業者が出来ない(手間がかかるのと予算が合わないという理由で)というので、以前経験済みの自分がやるのだという。既に250キロの銅板を買ってあるとか。業界では新参者の上にそういう異色の存在として「変人」を標榜することで、自分はその存在を受け入れさせていると言う。白川静氏の漢字の研究から引き出された文字の不思議。正しい曼荼羅の研究についてや、本来の僧侶たちの使命についてなどなど話は尽きない。時間のたつのも忘れて話し込んで、食事もせずに気がつけば10時。興味深い話ばかりであっという間のことだった。

2009.12.31

コメント(2)

-

◆ 猫的人生

♪ どちらかと言えばネコ科の生態で生きて来にけり31年 わが夫婦はどちらも猫好きだ。気を使うことをするのもされるのも苦手で、あの犬のようにご主人様に気を使うのを見ていると目眩がしてきそうだ。忠誠を誓って身も心も会社に捧げるというような生き方が自分にはできなかった。また、干渉されるのはもっと嫌いだ。自分のテリトリーに入り込んでくるものがあるとイライラしてしまう。人に媚びるのが嫌いで、おべっかを使う術すら知らない。こうすればご主人様が喜びそうだと思っても、ストレートにそれを表現することが苦手。猫の自分勝手な生き方に共感する吾が夫婦は、お互いの気持ちがわかるので距離の置き方を心得ている。結構きつい物言いで自己主張するので、いつも口論が絶えないのはいた仕方ない。猫の特徴で真似のできないものが一つある。餌をほしがる時だけ、よくもいけしゃーしゃーとあんなに媚を売れるもんだと感心し、ただ呆れるばかりでとてもあの真似はできない。この自分勝手のご都合主義な猫が好きな人が世の中に増殖中だ。会社に忠誠を誓ったのに簡単にリストラされ捨てられる、そんな世の中と関係があるのだろうことは想像に難くない。

2009.12.30

コメント(0)

-

◆ 追われゆくもの

♪ メニューだけ眺めて過ぎし食堂のついにシャッター閉ざす年の瀬 朝倉駅のガード下に細々と続けていた麺類中心の食堂がついに閉店となってシャッターが下りていた。昼を大きく過ぎたころいつ通っても客の姿はなかった。昼食時にはそこそこ客が入っていたのかどうか、よく頑張っているなぁと感心していた。店主は元ボクサーだったとか。メニューばかりがどんどん増えていて、店主に商売のセンスがあったとは思えなかった。そんなことすれば経費ばかりが嵩んで、少ないだろう儲けが吹き飛んでしまう。10年近く続けていただろうか、この不況の大波はさすがに越えられなかったのでしょう。このガード下はテナントが10軒ほど入れるが、ずいぶん前から撤退する店が多く、これで空きスペースが三分の二ほどになってしまった。市のメイン施設が集まっているエリアであり、バックには住宅地も控えていて乗降客の多い駅にもかかわらずどの店も繁盛しなかった。名古屋まで電車で30分というエリアは商売がなかなか難しい。地域に根差した住民が少ないベッドタウンは、地元に愛着が持てない故に買い物することも少ない。特に飲食店がはやらない。少しぐらい遠くても車で食べに行く時代、よほど魅力のある店でないと難しいね。生業を目的とした商売はもう成り立たない時代だ。はっきりとしたメッセージをもって満足させること。それができないものはもう必要とされていない。

2009.12.29

コメント(0)

-

◆ 経験と記憶

♪ 生きるとは経験を燃料にして走ることアフターダークに語る声あり 「生きるとは経験を燃料にして走ること」村上春樹の ”アフターダーク” の中の登場人物が言う。良いことも悪いことも、上等も下劣でもいい、経験そのものにエネルギーがあってそれが人を生かしめるのだと。”やったもんが勝ち”の精神で、どんなことでもいいから経験をすること。それが、その人のその後の人生をより深いものにする。引き出しに詰め込んだものが多ければ多いほど心の襞は複雑になる。過去のものが未来の糧になるというのは何も特別なことでもなく、遺産という形で有形無形の財産になりうるものだ。人生のある時期に、何かを目一杯やったことがある人は、それが何であれその後の人生に大きな意味を成す。そして、それを”食いつないで生きていく”というのが人生だと思う。記憶はあたかも消えてしまったように感じていても、実際の脳はそれらをほとんど記憶している。使わない記憶は奥の引き出しにしまってあるため、忘れてしまったように感じるだけだ。死ぬ直前にそれらが走馬灯のように頭を巡って、一生を顧みるような現象が起こるのはそのためだ。前だけ向いてその時その時を精一杯生きて行けば、過去という歴史は自ずとついてくるということだね。

2009.12.28

コメント(2)

-

◆ リセットの時

♪ やり遂げしやり損いしやり残し仕切り直しのための正月 正月という一年の区切りがあるからこそ、次へ気持ちを新たに進むことができる。そういう意味で正月というものは有りがたいものなんですね。上手くいった人もそうでない人もぜ~んぶチャラにして、新しい年に改めてスタートを切ることができる。カレンダーもまっさらな状態で未知の未来を一から切り開いていける有難さ。今年も残4日となりました。良いことも悪いことも、全部リセットする準備を・・・・・

2009.12.27

コメント(0)

-

◆ 待たされて思うこと

♪ 漂流の果ての心は虚ろにて時に捨てられ沈みゆきたり 術後の検査のため久しぶりに名古屋駅前の眼科医へ。相変わらずの混みようで、予約性にもかかわらずやたら待たされる。2時間は当たり前のようで、診察券と予約券を出した後、初めのころに視力検査や眼底細胞の写真撮影などがあるもののその後はただひたすら待つだけとなる。瞳孔を開く薬を点眼されているため本を読むことも難しく、2時間の間、何もすることもなくただジッと待っている。だんだん思考力が落ちてきて、深い井戸の底にひとり取り残されたような気分になってくる。診察に呼ばれる頃は完全に思考は停止し、先生の言われる事にただ相槌を打つだけ。会話というものが億劫になって、早く終わってくれることばかりを考えている。診察を終え、会計を済ませてやっと解放された気分となる。そして、ハッと気がつく。飲み薬のことや次回の検査日のことについて言わなければいけなかったことがあったのに、言いそびれてしまったと。思考が停止ししまい”もうどうでもいいや”という風になると、何かを訴えたり説明したりすることがほとんど不可能になる。それは事件の容疑者が、警察の取り調べを受けているときに似ている。入れ替わり立ち替わりして同じことを何回も何回も尋ねられ、寝させてもらえず、強い口調で長時間に渡って詰問されるという状況。こういう状況は、誰だって思考停止の状況に追い込まれる。早く解放されたいと願い、もうどうでもいいやという自暴自棄の気分になる。そして自白の強要。こんな状況で自分を維持することは非常に困難だ。そんな状況から回避するには、ただひたすら別のことを考えて、それに没頭することしかない。

2009.12.26

コメント(0)

-

◆ 流れ流れて

♪ 雲ひとつ流れて空のなを遠くこの世に残すものなどあるや 流れに逆らいつつも、確実に流されてはや60年。この一年を振り返ってみれば、あっという間の流れ星。何の痕跡も残していない。 ♪ 生々の流転を越えて来し方の今は大河となりぬべらなり

2009.12.25

コメント(0)

-

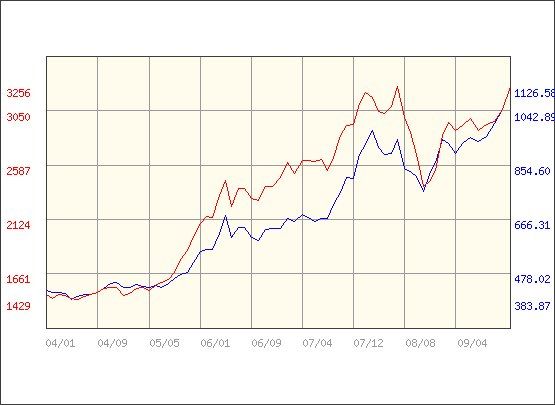

◆ 金あまり

♪ 息子(こ)の勤める会社の株は低きまま 金(きん)にお金の流れてゆきぬ 景気の回復は思わしくない。昨年10月のリーマンショック後の状況とあまり変わっていない。企業の経営は思わしくなく株は下がったまま、これといった業績の見込める産業も見当たらない。世界中の投資資金は行き場を失っている。昨年から金の価格がじりじりと上がってきている。12月をピークに、現在は11月の水準まで下がっているようですが・・・・中国人は昔から国の貨幣を信用しておらず、稼いだお金を金に換えて蓄えるという。最近は韓国人も同じ行動を見せているらしい。現在は、紙幣との交換はできないが今なお各国の中央銀行が支払準備金として金を保有している。証券会社や銀行や貴金属専門業者、商品先物取引業者等で、金を投資対象とする金融商品(金貯蓄口座、純金積立など)が取り扱われている。金本位制が崩壊した今も、(恐らくはその名残として)貨幣のような価値をまだ認められていると考えられる。確かに金には魅力があるのですが、相場として扱われている以上いつ暴落するかわからないものです。そんなものに財産を投資するというのは、やはり資金が余っているという証拠でしょうか。あるところに偏って有るというのがお金の悪い特性です。せめて一度でいいから、金の延べ棒をずら~っと並べて、それを眺めながら食事をするというような生活をしてみたい。夏ならその上に裸で寝るというのもいいねえ。

2009.12.24

コメント(0)

-

◆ 朝のえさ台

♪ 大声で笑い転げるものもいて朝のえさ場の賑やかなりし えさ台にミカンとパンくずや残飯をのせておくと、日の出とともにメジロと雀がやってくる。雀は特にパン屑が好きらしい。大喜びで入れ替わり立ち替わりして啄んでいる。中には嬉しくてしょうがないというように、大きな声で笑い転げるように鳴きつづけてるやつがいる。けたたましいというか喧しいというか。それだけ喜んでくれれば本望だが・・。餌は毎日やるわけでもないので、やらない日の雀の落胆の様子も面白い。これまた鳴き叫ぶ輩がいて、餌のないことを大声で訴えてくる。こういう反応も楽しみの一つではある。最近は雀もミカンを啄むようになってたが、さすがにメジロがパンを啄むということはまだないようだ。周りに餌の少ない真冬になるとこの中にヒヨドリも加わって、毎年、餌の争奪戦が繰り広げられる。ヒヨはなんでもかんでも沢山食べるので、餌を小さくするとかそれなりの対応が必要だ。三者三様の戦略で、みんなちゃんと餌に有りついているところはさすがに野生の生き物、強かなものだと感心する。

2009.12.23

コメント(0)

-

◆ 冬の始まり

♪ たちまちに日は暮れゆきて月光(つきかげ)の 天のそこいに冬始まりぬ 今日は冬至。冬至冬(ふゆ)中冬(ふゆ)初めと言う言葉があるんだそうですね。この日を境に日は少しづつ長くなって行く。そして、それとは反対に寒さはこれからが本番だ。しんしんと冷え亘った空に、青白く冴えた三日月が張り付いたように輝いている。昨夜、お隣さんが自宅でとれた南瓜を切り分けて、冬至に食べるようにと持ってきてくれた。今日はカボチャのフライで風邪ひき防止のおまじない。まあ、何やったって風邪ひく人はひくし、ひかない人はひかない。私は、今年も風邪はひかないと決めている。予定ではなくこれは計画です。昨年、一度も風邪をひかずに過ごせたのは、やはりその強い意思が風邪を寄せ付けなかったのだと思っています。電車にも乗るし、寒風を衝いてバイクにも乗る。それでもひかずに済んだのは、正しい生活とアホエンのお陰もあるかも知れない。こうして”風邪ひかない宣言”を公表することで、いっそう気を引き締めていこうという魂胆です。モチベーションが事を成すように、気持ちをしっかりと維持していれば風邪なんかひかないのです。冬至は、太陽が最も南に下り、昼の長さは一年で一番短くなる日。太陽にとっての一年の終わりであり、また太陽にとっての新しい一年の始まりの日でもある。そして、季節の終わりを示す日であり、新しい季節の始まりの日でもある。冬至の今日を、一年の始まりというのもなかなか面白いかもしれないですね。

2009.12.22

コメント(2)

-

◆ ジャズとキムチ

♪ 厨房に男三人入りびたりJAZZをバックにキムチ漬けせり 昨日、かねてより所望されていたキムチ漬けのレクチャーをした。男二人を招いて朝10時から今年最初のキムチ漬け。毎年、職場に持参して食べてもらっているので、いっそ自分で漬けたらどうかと・・前日までに白菜2株(6kg)を下漬けしておいたものを、基本に忠実に、しかも本格的な方法でおよそ2時間かかって漬けた。先ずは、キムチヤンニョムの準備に入る。ダシで溶いたもち米粉を用意し、配合した粉唐辛子3種・アミの塩辛・イワシのエキス(魚醤)を加える。そこに、おろしにんにく・おろししょうが・砂糖を加え、事前に準備した大根の千切り・玉ねぎ・細ネギ・白ネギ・ニラを加えて下ごしらえ終了。このキムチヤンニョムを4等分された2株の白菜の葉一枚一枚の間に挟み込んでいく。配分の量が分からず、小分けにしておかなかったので最後に足りなくなったりしたがまあ何とかなるでしょう。昼前に終了し、正月明けごろに食べごろとなる。今から待ち遠しい。JAZZをあまり聞いたことがない世代で、是非いろいろ聞かせてほしいと言うので昼食の後はJAZZのレコード鑑賞。300枚ほどある内からピックアップしてあったお勧めを順に掛けていく。聴いたことのあるフレーズが出てきたり、用意したJAZZヒストリーを見ながら大いに盛り上がった。JAZZの奥の深さとバリエーションの豊かさを痛感し、一口にJAZZと言ってもすごく幅が広いことに驚いていた。聴いていて心地よさを味わったようで、JAZZが本当に嫌いな人はいないんじゃないかと言う。嫌いだと思っている人は食わず嫌いで、単にうるさい音楽・訳のわからないものというレッテルを張って毛嫌いしているだけなのだろうとの結論だ。これで、新しいJAZZファンが二人誕生しそうだ。こちらも嬉しい収穫だ。JAZZとキムチのコラボな一日は、かく過ぎていったのでした。

2009.12.21

コメント(0)

-

◆ 縁以上の何かがある

♪ 動物の無言に捧ぐ愛ありてただ涙せる人とは何ぞ

2009.12.20

コメント(0)

-

◆ 年賀状

♪ 差しさわりなき文言の刷られきてあわれなるかな来年もをや 今年の年賀状を改めて読み直してみると、紋切り型が多く全く心が感じられない、嬉しくもなんともないものばかり。来年も同じようなものでしょうが、このところの世相を反映してなおさら差し障りのない内容のものが増えるでしょう。出す枚数も減らす人が多く、これを機会に廃止したいと思っている人も多いでしょうね。郵便局にとっては痛いことです。年頭のあいさつをクリスマス前に出すというのにも無理がある。こういう時代だからこそ、正月というものをもっとゆっくり味わうような社会にならないものでしょうかね。何でもかんでも、先取りして、前倒しして。時間に追われるどころか、時間を追っかけてるようなこの御時世だ。なんかメリハリがなくて、流されているだけの感じ。減速経済になったのだから、”時間が後から付いてくる”ぐらいが本当は丁度いいんじゃないでしょうか。せめて正月ぐらいは、”のんびり、ゆったり”したいね~。

2009.12.19

コメント(0)

-

◆ 寒風にさらす

♪ 寒風に吹かれて並ぶ大根のごとく立ちいる女子高生ら 寒波襲来のこの時期に、短いスカートで素足のまま駅に立ち並んでいる女子高生等はいつ見ても寒そうだ。見ている方が寒さを感じるというのは、迷惑行為の軽犯罪?小学生のように「素足賞」が貰えるというわけでもあるまいに、体を冷やして良いことなんてないのに、何でかなぁといつも思う。生足が並ぶ姿を見ていると、里山で今頃行われている漬物用の大根干しを連想してしまう。寒風に当てれば当てるほどいい漬物ができるというが、女子高生の生足が冬を乗り越えて、引き締まって美しくなったなんてあまり聞かない。締りのない足が引き締まるならそれはそれで大歓迎ですが・・・。レギンスが流行っているんだから履けばいいと思うが、都合の悪いことでもあるのだろうか。とは言っても、この頃は女学生ぐらいしかスカート姿を見ることもなくなった。パンツルックばかりでは男と何ら変わらない。健気に寒さをこらえながら、かたくなにその姿を守ってくれているというのは、シーラカンスの幼魚を発見したニュースと同じぐらいの意味があるのかも。

2009.12.18

コメント(2)

-

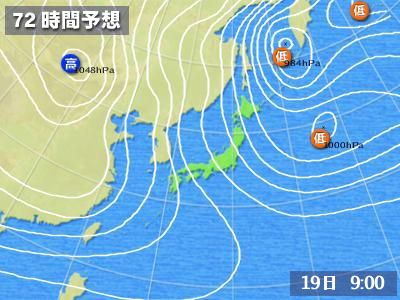

◆ やつらがとうとうやって来る

♪ 忍び来て玻漓を鳴らせる夜半の風 北方師団の南下を告げむ いよいよ本格的な寒気団がやって来るようですね。日本列島は縦じまの服を着て、北と南をツートンカラーに色分けする季節となりました。土曜日(19日)にはこの冬一番の寒気団が日本列島を襲うらしい。白菜はたっぷりと養分を蓄えて丸々と肥え、漬物のシーズン到来です。日曜日には知人を招いてキムチ漬けのレクチャーを予定している。猫は炬燵の周りをうろうろと歩き回り、隙あらば膝の上に乗って来る。雀は厚着となってふっくらとしています。メジロが盛んに飛び交って、喜々として冬を楽しんでるように見えます。今冬の目標の「腕立て伏せ・連続百回」はかなりハードルが高い感じ。まだコンスタントに出来るのは40回程度で、今のところあまり進歩なしだ。まあ、毎日やっていたわけでもないのでこんなものかとも思う。先日の模様替えで上半身のあちこちが筋肉痛となり、練習もままならない状態ですがぼちぼち本気を出して頑張ってみようと思う。寒い時には寒い時にしかできないことをするのが一番です。冬を楽しみながら乗り越えるために、せいぜいキムチ漬けと筋トレに励むことにします。

2009.12.17

コメント(0)

-

◆ 友を偲んで

♪ 逝きてはや2年となりて三日月の見ている夜にJAZZを掛けべし オーディオ・アンプの制作に意欲を燃やしていた友が死んで、はや2年が経とうとしている。とに角、我が強くて大方の人には煙たがれていた彼だったが、その分印象が強くて深く記憶に刻まれる存在ではあった。JAZZが好きでドラムスの欠員に飛び入りしたりするほどで、一家言持つ造詣の深さにも定評があった。我が手製のスピーカーに、フィリップスのWコーンのユニットを進めてくれたのも彼だ。これはなかなかの優れもので、このエンクロージャー(スピ-カー本体)との相性もいいとみえていい音を出す。今度の部屋の模様替えで、スピ-カーの位置を変え、コードを変えて短くしたのが功を奏したのか、格段に音が良くなった。JAZZのレコード盤に針を落とし、静かに聴き入っていると、音楽とオーディオのあるべき姿を熱く語っていた彼を思い出す。彼曰く、アンプの使命は単に忠実に音を再現するのではなく、演奏家が伝えたいと思っている音楽そのものを再生することにある、と。高域がどうだとか、低音に締りがあるとかないとか、そういう次元の問題ではなくもっと根源的なことだ、と彼は言う。自分のオーディオセットは特別なものではなく、彼が目指すような音が再生できるような代物ではないかもしれない。しかし、少なくともカートリッジにはDENONののDL-103を使用しているので、そこそこの音は出ていると思う。これはNHKが放送局用MC形カートリッジとしてDENONと共同開発した、1970年当時から定評のある優れれもので、今でも高い人気を誇っているもの。これも彼が勧めてくれたもの。こういう形でJAZZを聴くたびに思い出す彼の存在は、私にとっても大きなものだったのだと今更ながら思うのです。空には細い三日月がかかっています。16日は新月で、無月の夜となる。

2009.12.16

コメント(0)

-

◆ ぐるっとまわって

♪ 太陽をひとめぐりしてきたなんて信じられずにあと2週間 実感がないままに、今年もあと2週間となりました。自分がずうっと太陽を一周してきたなんて信じられない。この地球に住む吾々の1年という時間が、年々短くなっているように思いませんか。時速10万km/h、1日260万kmのスピードで廻っているというのですから早いには違いないですが、1年そのものの長さがとても短くなったように感じます。年齢による実感の差はさておいて、大方の人がそう感じているのではないでしょうか。現代は、すべてのテクノロジーが人間の生理を追い越してしまっている。そのため、それに振り回されて振り落とされないように、しがみ付いて生きているというのが実態でしょう。自分本来の生体リズムで生きておらず、追い立てられるように生活している間に流れ流されて、気がつけばもう師走という感じ。景気が良ければいいで追い立てられ、悪ければ悪いなりに追い立てられる。経済という市場原理の中に何もかもが前倒しされ、時期や季節がどんどん早まっていく。最近は、デフレスパイラルの渦に引っ張りこまれ、あっちが安いこっちが安いと走り回ってる間に日が暮れる。後追いではなく、先端を行くような感覚を持ちたい。今は、これらの裏をかいて過去に遡ることでそのカギを見つけられるかも知れない。ぐるっと回って過去が先端になる。みんなと同じではなく、自分なりの価値観を持つことが自分本来のリズムで生きるための必須条件。時の舳先に立ってタイタニックの主人公のように、未来に向かって大きく手を広げて生きていくような、そんな生き方が理想だと思うんですが・・・・

2009.12.15

コメント(0)

-

◆ 「新」にあやかって

♪ いいことの無くて今年も暮れゆきぬ「新」を弾みに模様替えせり 今年を表す文字に「新」が選ばれましたね。今年の応募数は過去最多の16万1365通で、「新」は最多の1万4093票(8・73%)を占めた。2位は「薬」で1万184票、3位は「政」の5356票だった。新政権で新内閣、行政刷新。裁判員制度や高速道路料金割引制度などさまざまな新制度。イチロー選手や水泳競技での新記録ラッシュ。新型インフルエンザの流行で新薬が登場。日本漢字能力検定協会の役員刷新も。大方の予想を覆して選ばれたこの字のイメージはいいですね。希望が感じられます。★我が家もこの文字にならって、前からカミサンが言っていた居間の模様替えを敢行。昨日一日かかってどうにか済ませた。家具の移動はほとんどなく、ピアノを少しずらすのと、TV・スピーカーの位置を西向きから東向きに今までと反対にしただけ。配置換えそのものはすぐに終了できた。ピアノの足には滑らせるためのパーツが張り付けてあるし、TV台、大型スピーカーにはすべてキャスターが取り付けてあるので移動も簡単。2階にあった本箱を下ろし、下にあったものと2本揃えてピアノの後ろに配置。オーディオ・ラックと面を揃え、カーテンを吊せる様にした。問題はこの後だ。それぞれの配線替えの作業が待っている。これが面倒で大変なのだ。スピーカー・コード(2系統)、アンテナ・コード(TV・オーディオ)、照明ペンダントの配線。TVの元電源を切る手元スイッチの配線。オーディオ・ラッの配線処理。インターネト・ラジオを大型スピーカーで聴くための配線。これはミニ・ジャックの出力端子をPIN端子に変換する作業。一旦全部はずす。あとは一つずつ順にこなしていくしかない。夕方にはほぼ配線を済ませた。上向きの作業が多いので首や腕がかったるい感じで、少々疲れた。オーディオとスピーカーの距離は近くなったので、スピーカー・コードも短くなり音質も良くなったはず。しかし、まだやり残しがある。本棚の前に照明がないので何とかせねば。真上にあるスポットライト用の配線ダクトを、半間向かいの壁面に取り付け直し直接ライトを当てられるようにすること。これは後日やることとする。それと問題がもう一つ。オーディオ・ラックを置いたためにプリンター複合機の置き場所が無くなった。電話台程のテーブルを手に入れればどうにか収まりそうだ。これも後日準備するとしてこの日の作業は終了だ。で、ちゃんと音が出るかテストしてみる。む?むむむ!!! 音 が 出 な い ! なんで?・・・・ 配線を間違えた? そんなはずはないんだが・・・・おっといけねッ! スピーカー・コードをまだ繋いでなかった。おッ、出た出た!!! 音もいいぞ!部屋の雰囲気も前より随分落ち着きが出た感じ。正月前にもう気分が改まった感じ。正月まで取っておけば良かった、かな。

2009.12.14

コメント(0)

-

◆ 夜のウォーク

♪ 目的を酒買うことに決めたれば気力奮いて夜のウォーク ここのところ、ちょっとサボり気味のウォーキング。切らしている酒を買うという目的を作って、眠りかけているウォーキング魂を目覚めさせてやろう。目的さえあればその気になるのが人情だ。すべての物事をするにはモチベーションというものが必要だ。食後の腹ごなしを兼ねて出掛けることにした。日中は異常な暖かさだったが、夜の9時過ぎともなるとそこそこ冷える。片道3キロのウォーキングなんざぁ歩いたうちに入らない、と言いたいところだ、が、帰りは1.8リットルの荷物を持ってのウォークだ。イトーヨーカドーへ行くも既に閉まっており、少し足を延ばしてFranteへ。ここは11時までやってるそうな。予定より遠くなって帰り道3.6キロの道程には1.8キロの荷物はちょっと重い。風も冷たくなってきて、気温はぐんぐん下がっているようだ。自分はなんで夜の夜中に酒(安い焼酎)をぶら下げてこんな所を黙々と歩いてるんだろう?自分は何てストイックな人間なんだ。真面目で努力家で、酒を買うためにこんなうらぶれた夜の道をただひたすらに歩いてるんだ。こんな男は世の中広しといえどもそうはいないぞ。てなことを考えながらおよそ40分の道行。最後はさすがに汗ばんできた。久しぶりのウォーキングに快い疲労感を覚え、持ち帰った酒が飲めるという思いが疲労感を少しは和らげたかな。

2009.12.13

コメント(0)

-

◆ なにもなくなって

♪ 枇杷の実に群れて響(とよも)すムクドリも 消えて更地に風吹きゆきぬ 取り壊し作業中だった空き家は、一週間ほどかかってとうとう更地となった。更地となってみると土地というものは広く見えるというか、こんなに広いお屋敷だったのかと驚く。今頃は花を咲かせているはずの、こんな立派な枇杷の木も今はもうない。楓や松や柘榴や、覗かせていた葡萄の実もすべてが消えて、何もない空間は人の痕跡というものを全く感じさせない。こうなるともう日に日にその記憶が薄れてゆき、誰も以前の姿を思い出せなくなる。ただ広いばかりの空間。その向こうを走り抜けていった通勤電車の音が、やけに生々しく響いてきた。

2009.12.12

コメント(0)

-

◆ 移ろいゆく猫の生活

♪ 師と仰ぐギンも古老の域に入りまんじりとして吾膝の上 今、家で飼っているギンちゃんは元捨て猫ながら育ちが良くていい性格の紳士然とした風格がある猫です。以前、野良のくせに勝手に家に入り込み布団の上で寝ていることが度々あった。その頃はもう一匹の雌猫チャミーが健在だったのでギンを家で飼うつもりはく、そんな時はひどく叱りつけて追い払ったりしていた。なかなか包容力のある猫で、自分の子かどうか知らないが小さな猫を連れてよく我が家にやってきていた。雄ネコが子猫を面倒みるなんてあまり聞いたことがない。頭が良く物分かりのいい猫で、男っぽいところとやさしさを持ち合わせていて、「黙って俺についてこい」的男の理想の風格というものを持っている。それで6~7年経ったころ、しょっちゅう家に来るのでいっその事家で飼おうということになった。それで家に上がることを許可したわけですが、私の顔を見るとビクつき、怯えてサッと逃げてしまうのが常だった。私に叱られたことがトラウマになっていて、顔を見るとすぐに体が反応してしまうという状態がずっと続いていたのです。それでも餌がほしい時だけは別で、その時だけは頭をすり寄せてはしつこくねだってくる。体が大きいため食べる量も半端じゃないため、餌は十分確保しなければならないという危機感がそうさせていたのかも知れない。縄張り争いで喧嘩が絶えず、しょっちゅう生傷を負っては暫く家で養生するという生活を続けてきた。1週間や10日帰らないことなどしょっちゅうだった。新聞やチラシの上が好きでいつもその上で寝ていた。スリッパを乗せられて。ところが、ここ半年ぐらいの間に生活の仕方が変わってきた。喧嘩に勝てなうなり世代交代を自覚したの、かめっきり外へ出ることもなくなった。最近はトイレも家の中でするようになった。それでようやく私にも慣れてきて、一々ビクつくこともなくなり、普通にリラックスして一日中寝ていることが多くなってきた。年齢は定かではないが15歳以上はいっているんじゃないかと思う。猫の年齢が15歳とすると人間に換算すれば76歳ぐらいになるらしい。今の高齢者はなかなか元気ですが、食欲はあるし今でもたまに外泊もするギンを観ていると、ちょうどそのぐらいの感じがします。寒さが本格化してきた最近、椅子に座ってPCに向かっている私の膝の上に、珍しく乗ってくるようになった。6.5キロのオッサン猫ですよ。これにはいささか驚いたね。細かい毛がびっしりと生えているタイプの猫なので寒さにはめっぽう強く、コタツには未だ一度も入ったことがない。蒲団の上に乗ることはあっても、私の膝の上に乗ってくるなんて想像もしたことがない。どうした風の吹きまわしか。怖いと思っていたオッサンが以外にそうでもなくいい人なんだと、やっと気がついたか。それでお互いオッサン同士で、この先仲良くした方がいいと思い始めたのか?娑婆の荒波を超えて生き抜いて酸いも甘いも知り尽しているギンです。私の人生の大先輩として、これからも師と仰いで仲良くしていくとしましょうか。

2009.12.11

コメント(0)

-

◆ 清らかに夜が明けました

♪ 茜色の朝の地平の端っこをめくる手伸びて今日のはじまり夜と朝の間、地平をほんの一瞬 茜色に染めて、今日という唯一無二の一日が始まりました。空の上から手が伸びてそのあわいの幕をくるりとめくる様に、けがれのない清らかな朝がやってきました。雲ひとつなく晴れ渡って、今日という初めての日が希望に満ち満ちていることを祝福しているようです。

2009.12.10

コメント(0)

-

◆ 繊細なもの・・・

♪ 夜を日についでかさねし憧憬の夢と輝きいでしこの面(も)に 首藤恵里ちゃんが今年も個展を開いたので観にいってきました。ギャラリーの真っ白な壁をバックに掛けられたそれらの絵は、その強い壁面に負けることなく暖かで、俗世を離れた憧憬のパラダイスを見せてくれています。いつもの白をを基調にした絵は、長く観ていればいるほど脳裏に浮かんでくる象景が変わっていく。具象とも抽象とも違う、その中間に位置する絵です。具体的な形が現れると人はその形の固定的な概念にどうしても囚われてしまいます。そういうものを描かずに、見る人の心の中の潜在的な或るものをイリュージョンとして眼前に現出させる、その一助としての絵画と言ってもいいかもしれない。これらの絵のエーテルのように醸しだす柔らかい光のような何かは、部屋の床にも染め移りながら静かに何かを語りかけてくるようです。観る者の脳裏に立ち上がった象形は、あるいは夢の桃源郷なのかも知れない。この絵を10分間しか見ないのと、1時間じっくり観るのとでは観えてくるものがまったく違ってくるでしょう。時間をかけて観れば見るほどに新しいイメージが浮かび上がってきて、最初の印象とはずいぶん違う絵に感じられて来ることでしょう。絵とは不思議なものですね。これらの絵の前に立っていると、時間が止まったような感覚と共に静謐な風景の中にいるような気持ちになります。どこかタルコフスキーの映画を観ているような、遠く懐かしい気分のようなもの、とでも言えばいいのか。作者のえりちゃんはいたずらっぽさを目の奥に秘めて、人懐っこい顔に赤い縁の眼鏡がよく似合うアラサーになったばかりの穏やかで寡黙な女性です。微妙な環境の変化やちょっとしたストレスでリズムを乱してしまう、繊細過ぎるほどのデリカシーの持ち主です。じっくり話をしたことがないので、何を思い何を望んでいるのかを知る由もありませんが、純粋な心の持ち主でなければこんな絵は描けないということは確かでしょう。彼女の描く絵そのものにはタイトルがありません。今回の展覧会のタイトルは「day by day ~1日、そして1日~」。蚕が一本の糸を吐きだして長い時間をかけて繭玉を造るように、心模様の断片をうす布を重ねるように一日一日と積み重ねていく。こうなんだ、どうだ!と言うような絵ではなく、「こんな感じです」と控え目にいいながら確固たるものを内に秘めて観る側に迫ってきます。ガレリア・フィナルテ12月12日(土)まで、名古屋市中区の「Galleria Finarte」で開催中。

2009.12.09

コメント(0)

-

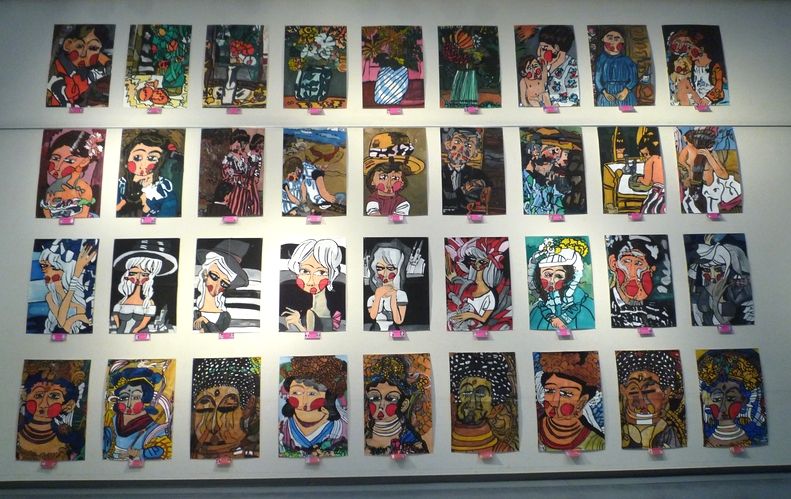

◆ 一つの才能

♪ 南海の小島のごとく生きゆきて白砂のごとく清らなるべし♪ 自閉といふあるいは一つの才能のただひたすらに描きゆきしもの 17回を迎える「表現者たち」展に新星が登場した。その子は、北区で絵の教室「アトリエ・ノア」を開いている伊藤さんのところへ、養護学校を卒業して引き続き好きな絵を続けたいと13年前に入塾してきた小林真由ちゃん。養護学校当時はクレヨンしんちゃんばかり描いていたらしいが、5年ほど前に色作りをマスターしてからその描く絵が激変したそうな。その集中力は素晴らしく、2時間半の間に必ず一枚の水彩画を完成させてしまうのだという。資料の画集を置いておくと自分で選んで一気呵成に描く。周りに関心がない分その点はで普通の人より有利とも言え、好きというパワー全部がその絵に込められていく。色彩感覚も筆使いもジャズの即興演奏のように勢いがあり、迷いというものがなく見る者を圧倒します。とても普通の人間にこういう絵は描けません。 クレヨンしんちゃんの絵の影響が見られます。右はお気に入りの東郷青児の絵を元に描いたもの。これらの絵には参考にした作品や写真が添えられていて、如何にオリジナリティーがあふれた絵になっているかがよくわかります。右が参考写真で、そのまま描くというより見て感じたものを自分なりの感覚で表現しています。仏像もお気に入りの様子でたくさん描いています。「ねむの木学園」の生徒たちも素晴らしい絵を描くことで知られていますね。自閉という特殊な性格はある一つの才能とも言えるのかも知れません。一つの興味を持ったことだけに集中でき、見栄も欲も義務も責任もなく競争も上下もなく、ただひたすら自分の世界に遊ぶことができるという天賦の才能。俗世にまみれることも穢れることも知らず、自分の世界にだけ生きているというのは、神に最も近い理想の姿と言えるのかも知れません。展覧会は、残念ながら6日に終了してしまいましたが、真由ちゃんの絵は近々、障害者の交流イベントのためスペインへ送られることになっているそうです。

2009.12.08

コメント(2)

-

◆ まだまだ

♪ 来し方の吾(わ)の足跡のいかにかをまだ決めかねて朝明けの月 30年間積みあげてきた仕事のデータが一杯詰まった諸々の残骸を未だ処分できずにいる。大掃除をぼちぼちやり始めたカミサンが如何にも邪魔者的扱いで、処分する準備のために勝手に引っ張り出してきた。それには少なからず頭にきた。思い入れと思い出と制作のよすが蓄積されたそれらは、作品の副産物でもあり作品の記録でもある。今では死んだ状態になったままで、今のこの状況ではもう二度と出番が来ることはないのかも知れない。しかし、完全にその世界から退いたわけではないという思いがある以上、おいそれと処分するわけにもいかない。私淑するわが心の師は、今の自分のこの年齢になってからその大きな功績となる新しい技法の研究に手をつけ、その後の研鑽によって偉業を残された。それを考えると、まだまだやらねばならぬという思いが頭を去来して消え去らない。そう思いつつも目の具合が思ったほど回復せず、少しづつ見難くなってきているのも事実で、細かい作業や根を詰める作業ができにくくなりつつある。以前のような夜なべ仕事ももうできないだろう。部外者にしてみればただのゴミかも知れないが、当人にとっては人生そのものと言っても過言ではないそれらの物たち。過去のものとして葬り去るにはまだ時間が必要なようだ。捨てることに関しては人後に落ちないカミサンのこと、さて何て言うだろうか。元の場所はすでに掃除がすんで、きれいさっぱり片付いている。

2009.12.07

コメント(0)

-

◆ 死ぬまで治らぬビョーキ

♪ 男といふ不治のビョーキが生ましむる三万有余の自死というもの 「男という名のビョーキは死ぬまで治らない」と、社会学者の上野千鶴子氏はいう。「弱音を吐けないオレ様的生き方」が、死ぬまで治らないどうしようもない生き物なんだと。氏の「おひとりさまの老後」という本が売れているそうですが、これはアッパーミドルの女性を対象にして、ひとり老後についての心得を書いたもののようです。こんな本書かなくたって女性はしぶとく粘り強く生き抜いていきますヨ。男性より女性のほうが長生きするというのが前提にあるわけですが、女性の一人暮らしより男性の一人暮らしの方に問題が多いことははっきりしています。この融通の利かない男という生き物は、そのおのれ自身の単細胞的偏狭精神をいかんともしがたく、持て余したままどうしていいのか分からないでいるのです。見栄を張りながら弱みを悟られないようにと防御の城壁をつくりあげて意地と矜持で、偏狭で融通の利かなさをカモフラージュしています。「生きるということは、欠如の意識にもとづいて、それを充足させるという運動と情熱において成立しうる」と、誰かの言葉。そしてまた、「恥多い、私秘的で、宿命的な、暗い、自己生存の根底に、生き甲斐の問題群は、潜んでいる」とも。初めから欠陥だらけの存在であることを自認して生きられればいいのでしょうが、そんな風には育てられてきていません。正しく生きよ、こうあるべきだと教えられて周囲と協調することが前提の中で、競争社会を生きなければなりません。自意識の塊が価値観を手放して、自分という個性を解き放って生きるようなことは、男には到底できません。こだわりを捨てて身軽になればどんなにか生き易いのでしょうが、それができないのが男というもの。男は、自意識を捨てて、水のように、風のように、どんな色にもどんな形にも変われるような変幻自在の生き方を手に入れることができるでしょうか。日本で、自殺者が大幅に減る時代が来るとすれば、それは男が自意識を捨てたときでしょう。それは女性社会の到来と言えるかも知れない。現在は着々とその方向へ進んでいると思いますから、あと20年もすると自殺する人は激減するかも知れません。いやいやそれとは反対に、居場所を失った男が生きる望みを無くして、もっと悲惨な状況にならないとも限らない。男の本質が変わるためには何百年もの時間が必要でしょう。不治の病はそう簡単に克服できるとは思えませんからね。

2009.12.06

コメント(2)

-

◆ 言ってみるもんだね

♪ 通常の言葉になりてひとごこち言わねばならぬことは言うべし 歯科医院でれっきとした大人にも対幼児語を使うことに苛立って、前々回の受診の時に受付の女性に文句を言った。特に歯科衛生士の物言いが、大人を相手に言うことばから余りにもかけ離れた言い方なのに以前から疑問を抱いていた。何にでも”お”を付ける。・・・ますねエ~と、妙に語尾を伸ばす。幼児に向かって言うような言葉で年配者に言う言葉ではなく、尊厳を無視した大変失礼な物のいい方だ。歯医者はすごくデリケートな対応をしなければならないという状況で、心情を柔らかくしようという配慮からこんな変な言い回しが出来上がったのでしょう。ファースト・フード店でのマニュアル対応が話題になることが多いですが、これはそれ以上に酷いと思う。口を開けたまま拘束されて、何をされるのかとおびえている様な患者に真近かに一対一で言われるのですから。それぞれの年齢・性別に対してもっと配慮があるべきでしょう。日本語にはそれらに対応する豊かな表現がたくさんあるのですから、少しその辺りを勉強すれば済むことです。今回の受診時の歯科助手は前回とは違う人だったようですが、この”歯の浮くような”言葉使いはなくごく当たり前の言い方で対応してくれた。その当たり前の事がこんなに有難いと思うなんて妙な気分だ。文句を言ったことがちゃんと通じたのだとすれば、院長の患者に対する心構えが一応は出来ているという証ではあります。言いたいこと、理不尽なことは世の中にたくさんあります。小さなことでも自分だけでなく皆さんも困っているはずの事柄に対して、少し勇気を出して文句を言っていきましょうよ。それで世の中、少しは良くなっていくはずなのだから・・・・

2009.12.05

コメント(2)

-

◆ 消え去りゆかむ

♪ 土壁の匂い残して空き家の孤独を連れて消えてゆきたり 主が亡くなって久しい空き家がとうとう壊されることになった。ユンボが入って解体作業が始まって数日経ち、寂しくうらぶれていた家の影も形もなくなった。空き家がもう一軒あるが、その家に比べてこの壊された家は寂寥感が漂い孤独な影を湛えていた。それがどこからくるものなのかよく分からなかった。平屋の増築を繰り返したような造りと、丈の高い蔵のようなものが狭い敷地に張り付いていて、庭には所狭しと様々な木が植えられていて鬱蒼としていた。家の中にはほとんど日光が入らないのではないかと思われ、その陰気な雰囲気がこの屋敷を暗いイメージにしていたことも確か。都会から越して、きてひっそりと暮らしていた老夫婦。ご主人が亡くなりその後、知らないうちに空き家となって随分になる。隣保班が違うこともあって、近所ではあっても一度もそのお宅を訪問したことがなかった。かなり高齢になってから言葉を交わす機会もあり「一度遊びにいらしてください」と、奥さんに誘って頂いていたのにそれも果たせないままになっていた。近所付き合いが嫌いであまり周りとも交流がなかったご夫妻で、そういう人柄が無人になった後も孤独なイメージを植え付ける素になっていたのかも知れない。更地となった今は、その面影も壁土の匂いと塵芥とともに消え去り、空虚な跡地は初冬の青白い月に照らされているばかり。後にはどんな家が建つのだろうか。南の開けた場所なので条件は悪くないが、正面が道路の突き当りなのとすぐ横を電車が通るのでプライバシーを確保するのは難しそうだ。解体作業にかなり手間取っているし、一般の一戸建て住宅よりも集合住宅の様なものが建つのかも知れない。

2009.12.04

コメント(0)

-

◆ 公園の手品師

♪ たまさかの一つだになき一年(ひととせ)を 命燃やして黄金と散りぬ 銀杏の黄色い葉が盛んに降りしきり、黄金の絨毯のように大地を覆っています。一年間の命の証しなればこその美しさは愛おしさと哀惜に溢れていて、その一年の締めくくりの鮮やかさに、憧れすら抱きます。一枚また一枚と散っていく様子は見る人それぞれの心情によって思い描くイメージは変わってくるのでしょう。偶然の出会いもなければ思いがけない喜びもない一生。特別な何かをしなくても毎年ちゃんと立派に葉を茂らせる。そうして一年の締めくくりを、黄金に染まって美しく輝きながら終える銀杏。フランク・永井が「公園の手品師」と歌う「老いたピエロ」は、ちょっと淋しい感じですがこれもまた一つの情景ですね。 1、鳩が翔び立つ 公園の銀杏は手品師 老いたピエロ 薄れ陽に ほほえみながら 季節の歌を ラララン ラララン ラララン 唄っているよ 貸してあげよか アコーディオン 銀杏は手品師 老いたピエロ 2、雲が流れる 公園の銀杏は手品師 老いたピエロ 口上は いわないけれど馴れた手付で ラララン ラララン ラララン カードをまくよ 秋が逝くんだ 冬が来る 銀杏は手品師 老いたピエロ 3、風が冷たい 公園の銀杏は手品師 老いたピエロ 何も彼も 聞いていながら知らん顔して ラララン ラララン ラララン すましているよ 呼んでおくれよ 幸福を 銀杏は手品師 老いたピエロ 宮川哲夫 作詞 吉田 正 作曲

2009.12.03

コメント(0)

-

◆ 菊は意外と面倒な花なんですね

♪ たたさまに菊咲きたれば思わずに鮮やかなりし黄と赤の色 路傍に手入れもされず、ひ弱に咲いていた菊の花があった。上品な雰囲気だったのでいつかその菊を増やしてやりたいと思っていた。それで、今年二本の新芽を採ってきてさし芽をして育てたところ立派な花をつけた。咲いてみると思ったよりも鮮やかな色で、路傍で咲いていた時とはずいぶんと印象が違う。菊を育てるなんて初めてのことだったので、ネットで栽培方法を調べてその新芽を挿して育てることを知った。挿し芽株分けなどもせず同じ状態で放っておくと、下の部分が木質化されて下葉が枯れ上がり花も貧弱になってきれいな花を咲かせなくなる性質があるらしい。菊の愛好家が毎年大輪の菊を咲かせるためには、土づくりから始めて、摘心(ピンチ)、挿し芽、何度かの植え替えをしながら株を太らせていって、初めてあの立派な花を咲かすことができるのだそうです。菊の栽培はすごく手間がかかるものらしい。巷には立派な菊が美しい姿を見せてくれていますが、丹精込めてやっと咲かせたものだったんですね。山形県には食用菊というものが盛んに栽培されていて「もってのほか」という名前のものが「食用菊の王様」として流通していることが有名ですね。名前の由来は、「天皇の御紋である菊の花を食べるとはもってのほか」だとか、「もってのほか(思っていたよりもずっと)おいしい」といったことだとか・・・。 こんな美しいものを食べるなんて「もってのほか」はしゃきしゃきとした歯ごたえと、ほのかな香り、そして甘さとほろ苦さは、秋にしか味わえない季節限定の大人の味なんだそうです。子供のころに食べた記憶があるが、その時は旨いとは思わなかった様な気がします。「食べられる花-エディブルフラワー(食用花)」の名前が登場するずっと昔から、菊は日本の代表的な食用花のひとつなのだそうです。日本独特の繊細な味・伝統の味として、人々に親しまれてきたんですね。

2009.12.02

コメント(0)

-

◆ もう一人の人格

♪ もう一人いる内奥を垣間見て月煌々の夜のドライブ 人は全く見かけでは分からない。昨夜、ある親睦の飲み会に参加した。誰でも二面性を持っているとはいうものの、正反対の面を見せられるとどっちが本当の姿なのか分からなくなる。普段は無口でおとなしく、どちらかというと慎重で用心深い彼。その彼が500ccのバイクを乗り回すだけでなく、ロードスターでサーキットを疾走する趣味を持っているとは驚きだった。そのハンドルさばきやブレーキングは、いつも知っている彼が同じ人間だとはとても思えないタイトなものだった。”ハンドルを握ると別人になるという”典型的なタイプなのか?子供のころからメカニックなものに興味があったらしいが、そういう職業に就きたかったのかというと、どうもそうでもなかったらしい。また、別のもう一人の彼は英文学を研究していて大学院まで出た修士様だとは、意外や意外のドラゴンフルーツだ。卒論はオスカー・ワイルド論だったとか。今でも小説家への夢は捨てがたく、時々文章を書いているのだと言う。彼もどちらかというと無口な方で、普段あまり多くを語らない。文学では飯が食えないという現実と理想のはざまで、鬱々とした葛藤の日々を送っているのでしょうか。「人は何をしているかではなく、何を考えているか」が重要だと常から思っている私としては、この二人の行く末に興味がある。自分に嘘をつかずに生きることが、結果的には満足できる人生を送れるのだと、私は信じています。方便として嘘の生き方を繰り返しているうちに、あっという間に年を取ってしまいます。その時になってからでは取り返しが利かないものです。”本当の自分を見つめること”すら避けている人も多く、自分が何をやりたいかを掴めないままに齢を重ねることは、自分に対する裏切り行為だと思います。それを追求していくことが人生だという言い方もあり、少なくとも”自己を見つめ続けること”から逃げてはいけないと思います。

2009.12.01

コメント(4)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 今日のこと★☆

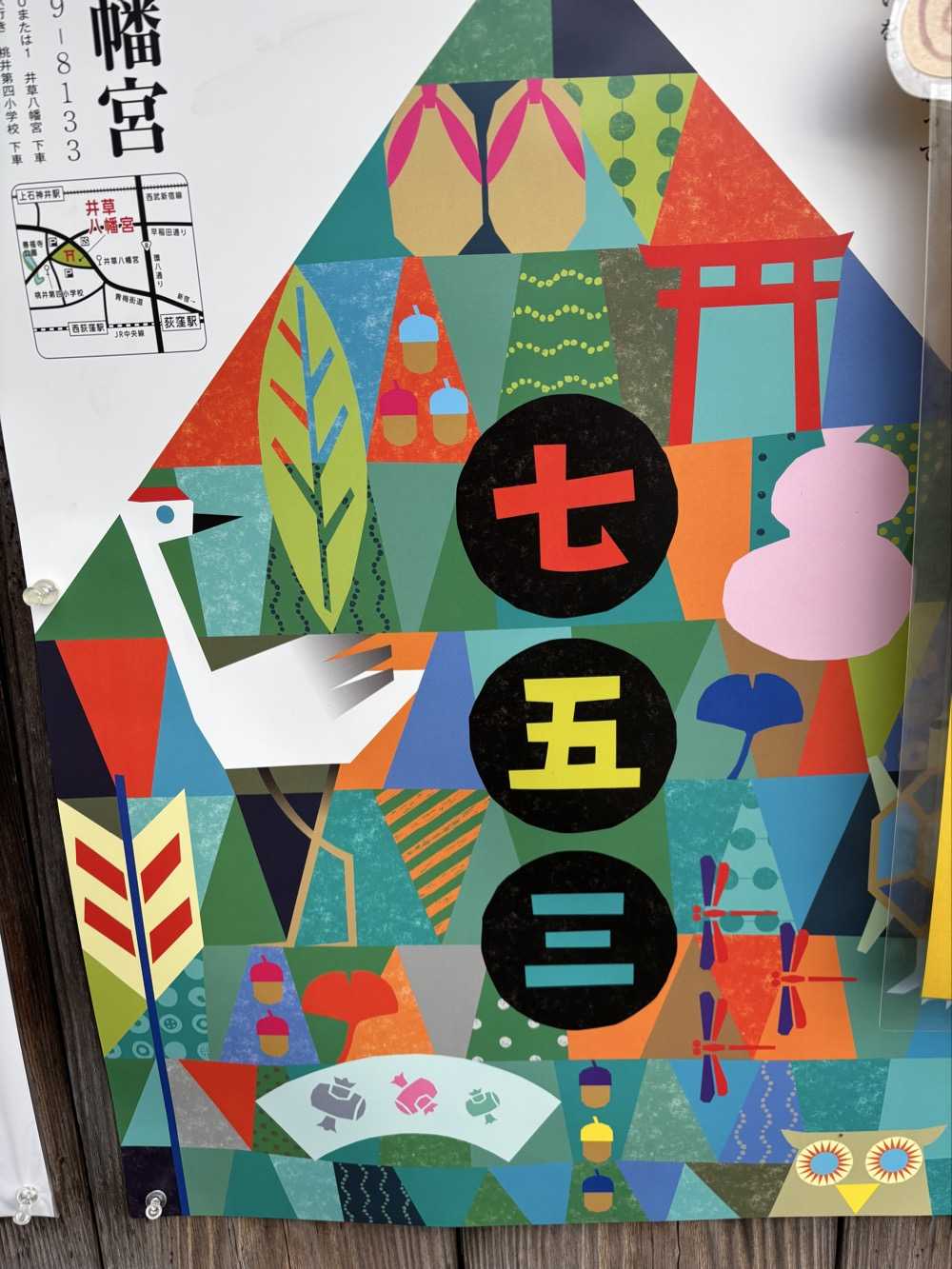

- 町の中で見なくなった七五三( ^ω…

- (2025-11-15 09:43:31)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 自信のない自分を好きになることです…

- (2025-11-15 08:13:19)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 【ライトオン(7445)】優待到着!

- (2025-11-15 09:50:04)

-