2013年09月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

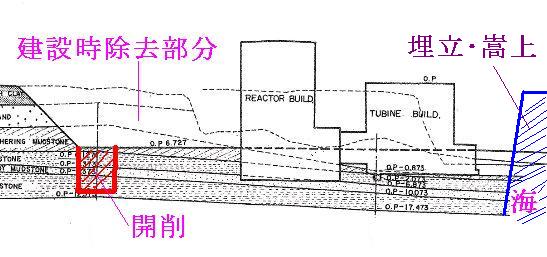

【福島第一 】 地下水対策は陸側の開削で

福島第1原発の汚染水問題が一向に解決しない。それどころか海洋への流出も確実な危機的状況となっている。事故発生以来、東電の対応は全てが後手後手にまわり、対策も急場凌ぎの弥縫策に過ぎない。すでに発災以来2年半を経ているにもかかわらず打つ手打つ手がことごとく泥縄となっている。そもそも原発施設への地下水流入は、今に始まった事ではない。断崖を削って造られた当該プラントは正常稼働中でさえ、この問題が存在していた。事故前であれば単純に汲み上げて海へ放流すれば何の問題も無かった。1日400トンと言われる流入水を防ぐため、凍土を用いて阻止する構想があるようだが、これとて複雑な冷却機器類や配管が必要で、これほど大規模な実施例は過去に無くその信頼性も未知数である。汚染水浄化プラントでさえ、度重なるトラブルに見舞われている事を考えれば、凍土方式が完成して爾後数十年以上に渡って完璧に動作するよう維持管理を続けることがどれだけ大変か容易に想像出来る。こんな複雑怪奇な設備は作ってもその効力を充分発揮出来ないばかりか、トラブルの対応だけで手一杯になる危険性をはらんでいると言えよう。もっとシンプルで絶対的に安全なのが、原発施設上流側の開削であろう。すなわち敷地の山側に溝を掘って地下水が原発敷地内に入らなくしてしまえば良い。溝なので、一度掘削して法面が適切に養生出来れば、半永久的に効力を発揮する筈である。しかも、地下水の排出は単に勾配差を利用するだけなので、ポンプなどの動力を何一つ必要としない。福島第一原発の敷地断面のイメージ。断崖を削って平坦な低地を造成し、その上に建てられている。図の左が山側になる。そこに溝を掘って、原発敷地を隔離された島にする。開削の結果発生した土は、海側の埋め立てに用い、汚染水をこれ以上海に出さないように流出防止用の大堰堤を設け 併せて 津波用防潮堤としての役割も持たせれば良いと思う。上から見るとこんなイメージとなる。原発敷地と、敷地外の民有地の境界線付近を目途に、地下水を遮断する溝を堀り、湧水はその溝を使ってそのまま海へ排出してしまう。これは放射性物質で汚染されていない水なので、そのまま流しても何ら問題がない。高名な学者諸氏がついていながら、このような方法を検討することは無かったのだろうか? それとも出鱈目春樹氏のように、いざとなると何の役にも立たぬ御用学者に過ぎなかったのだろうか。汚染水問題は五輪招致にも思わぬ形で飛び火しており、遂には多額の税金の投入もなされる模様である。日本国の叡知を結集して迅速確実でいて決して泥縄でない対応をとって欲しいと思う。

2013年09月06日

-

青梅紀行【再訪】 (その4)

8月31日~9月1日の週末を利用して青梅・奥武蔵方面を散策してきた。(その4)9月1日は再び青梅市内を散策する予定であったが、朝から雲一つ無い快晴でうだるような暑さである。ダラダラやる気ないモードになってしまって意味もなく電車に乗り継いで奥武蔵方面を瞥見した。西武ゆうえんち付近を走る西武山口線。小振りな電車で豆汽車と言った趣である。乗客も少なく絶対赤字なんだろうなと思うけど、ちゃんとスイカも使える。次いで意味もなく電車に乗り継いで飯能河原へ行く。河川公園に架かる人道橋の割岩橋。入間川の河川敷が公園となっている飯能河原。最初に行った御嶽渓谷と同様に水浴やBBQなどに興じる若者や家族連れが多い。気温はちっとも涼しくないが、視覚的には涼を感じられた。やる気の無い旅行最終日をダラダラと過ごし、夕方のバスで信州まで戻った。さすがに信州は都内と比べると涼しくホッとした。 (青梅紀行【再訪】の巻 <完> )

2013年09月05日

-

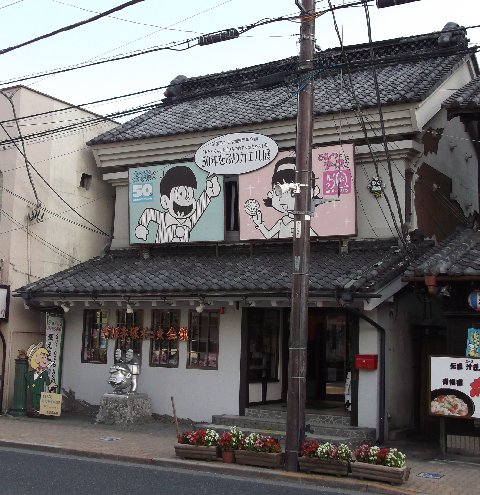

青梅紀行【再訪】 (その3)

8月31日~9月1日の週末を利用して青梅・奥武蔵方面を散策してきた。(その3)御岳渓谷の散策が終了したので、引き続き青梅市内の観光を行う。青梅市は昭和レトロといった雰囲気で街造りをしており、昔の映画の看板や、漫画家の赤塚不二夫氏の記念館もある。青梅駅を下車して駅構内の通路を歩いていると、映画の看板がいつくも掲げられている。最初に赤塚不二夫記念館へ行く。赤塚氏は青梅と縁もゆかりも無いそうだが、昭和ロマンの街興しに協力するかたちで記念館を出したらしい。土蔵を改造した青梅赤塚不二夫記念館。同氏の漫画と言えば、天才バカボン、ひみつのアッコちゃん、おそ松くんなどが良く知られている。館内エントランスにあるおそ松くんの記念写真撮影用の衝立。同じくイヤミ。自分は全ての赤塚アニメをリアルタイムで見た訳では無いが、子供の頃放映され、視聴していた覚えはある。自分自身では初回制作版(再放送)なのかリメイク版なのかまったく判っていない。それでもバカボンパパの「これでいいのだ」の名セリフや、鉄砲をやたらに撃つ本官さん、レレレのおじさんなどお馴染みのキャラクターは見ているだけでも楽しい。赤塚不二夫記念館を観覧後、隣接する昭和 レトロ商品博物館へ行く。子供の頃普通に売られていたおもちゃや家電、歌詞など懐かしい品物が展示されていた。共通券で入場出来る昭和幻灯館で昔の映画の看板も瞥見する。残念ながら自分より時代が古すぎてあまりよく判らなかった。60代~70代くらいの年齢層なら合いそうな内容であった。青梅駅までの帰路は映画の看板を見て行く。青梅街道沿いの商店に掲げられている。カラー撮影された映画を意味する「総天然色」という表現ももはや死語になってしまった。都心では猛暑日を記録した日であったので、さすがに暑さに辟易としてきた。今宵の宿がとってある羽村市へ移動する。羽村市で1泊して翌朝、駅前にある井戸を見に行く。まいまいず井戸。「まいまいず」とはカタツムリの意であって、確かに螺旋状に井戸まで降りて行く。掘削技術が未熟であったのと、揚水動力が無かった頃に考えられた井戸との事。渦巻き状の坂道を降りて行くのはなかなか楽しかったが、重い水を担いで登ってくることを考えると結構な重労働である。かつて水汲みは子供達の仕事であった。この井戸も昭和35年まで現役であったとの説明がなされていた。 (次回に続きます)

2013年09月04日

-

青梅紀行【再訪】 (その2)

8月31日~9月1日の週末を利用して青梅・奥武蔵方面を散策してきた。(その2)お盆休みに青梅方面に初めて行った。東京都とは思えない自然豊かな多摩川峡谷の美しさに感心したので、前回見残した場所を訪れてきた。引き続き御岳渓谷の散策である。カヌーなどラフティングを楽しむ人も多くいる。都心から近く、手軽に涼を求めるには絶好の立地だろう。この日の都心の気温は35℃、御岳渓谷でも30℃は越えているらしく、歩いていると汗が止まらない。それでも視覚的には充分涼を感じることが出来た。旅館「ゆずの里 勝仙閣」前にある「お山の杉の子」歌碑。「兵隊さんよありがとう」、「月の砂漠」などで知られる作曲者の佐々木すぐる氏は、戦時疎開中のこの地でお山の杉の子を作曲したとのこと。絶望的な戦況になりつつある戦時下にもかかわらず、明るく朗らかな「むかしむかし、そのむかし、椎の木林のすぐそばに、、、」の曲はめんこい仔馬、勝利の日までなどとともに、庶民の心を打つ名曲であったと思う。沢井駅近くにある「寒山寺」。有名な張継の漢詩【楓橋夜泊】にうたわれた”月落烏啼霜滿天”で知られる中支蘇州の寒山寺から釈迦像を賜り昭和5年に建立された。 月落烏啼霜滿天 江楓漁火對愁眠 姑蘇城外寒山寺 夜半鐘聲到客船楓橋夜泊を久し振りに反芻してみるが、本当に良い詩であると思う。寒山寺から眺めた御岳峡谷。沢井駅の近くまで来ると、多摩川の峡谷も川幅が広がって深山幽谷の感は薄れてしまう。(次回に続きます)

2013年09月03日

-

青梅紀行【再訪】 (その1)

8月31日~9月1日の週末を利用して青梅・奥武蔵方面を散策してきた。(その1)お盆休みに青梅方面に初めて行った。東京都とは思えない自然豊かな多摩川峡谷の美しさに感心したので、前回見残した場所を訪れてきた。30日(金)、夕方上京して友人と一献する。明けて31日、中央線の電車で立川駅経由青梅駅乗り換え、御嶽駅で下車する。電車は青梅駅までは10輌編成なのだが、青梅駅で急に4輌編成と短くなる。前回もそうであったが、青梅駅を境に電車10輌の輸送容量が急に4輌に減るので、週末のレジャー客等々によって車内は割に混んでいた。出立が遅かったので昼時に近い。御嶽駅を下車して、青梅街道を上流側へ歩き、旅館「ぎん鈴」へ行く。昼間は食堂として営業しており、わざわざ北海道から取り寄せた黒蕎麦が名物との事なので入ってみる。昔ながらの佇まいを残すぎん鈴旅館。案内された食事処も畳の和室に縁側があり、窓からは御岳渓谷が一望出来てなかなか雰囲気がよい。注文した音威子府(上川管内)産の黒蕎麦。真っ黒な色に驚いた。けっこう固ゆでで供されたが、味と香りはソバらしく美味しかった。個人的には色が薄くお上品な更科蕎麦よりも、黒っぽい田舎蕎麦の方が量感もあって蕎麦らしく好きである。腹が朽ちたので、目の前を流れる多摩川御岳渓谷へ降りる。谷が深く車道から川面までは結構高低差がある。御嶽駅上流側に位置する奥多摩フィッシングセンター。釣りに興じる行楽客が多く居た。ここを始点に川井駅までの2キロほどの遊歩道を川に沿って歩いて行く。御岳渓谷は都心から90分ほどで訪れることが出来る気軽な観光地のためか、水と戯れる家族連れなどで賑わっていた。(次回に続きます)

2013年09月02日

全5件 (5件中 1-5件目)

1