2013年01月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

アルジェリア事件 無言の帰国

アルジェリアで起きた惨禍に10名の方が尊い命を落としてしまった。何ともやりきれない思いで一杯である。自分が日常当たり前のように使っている灯油や電力も、政情不安な中東方面で体を張って仕事をされている人達の努力があるからこそ遠く日本まで届いている。それらの人々に感謝の気持ちも忘れていたように思う。心からご冥福をお祈りした。しかし、許せないのが邪スラム過激派勢力である。9・11テロもそうであったが、最近の超凶悪なるテロや紛争はことどとく邪スラムが絡んでいる。世界中が一致団結して徹底した殲滅覆滅撃滅を図るべきであろう。

2013年01月25日

-

体罰教師告訴へ

報道に依ると大阪の体罰教師小村基(47)が告訴された模様である。「唇が切れるほど」の暴力を振るった小村に同情の余地はない。傷害罪の加害者として直ちに立件する必要がある。小村に対する制裁は、先にブログに書いたとおりであって、社会的、民事的、刑事的の各厳罰を科す必要がある。☆社会的制裁・実名、住所等個人情報を巷間に広く晒す事・懲戒免職・教員免許の取消(剥奪)、終身欠格とする・関連体育競技団体からの除名と永久(終身)追放☆民事的制裁・慰謝料、逸失利益の賠償として全個人資産の没収闕所☆刑事的制裁・傷害罪で実刑を科すこれらの処分によって、教員としても指導者としても生涯現場復帰を許さない事が肝要である。自分の経験から言うと、中学・高校あたりの体育系教師は怒声による威圧や体罰に頼るしかない脳味噌筋肉・莫迦で単細胞の輩が座学系の教員に比べて明らかに多いと思う。もちろん立派な先生も数多くおられるだろうが、、、一見非力でひ弱な座学系の女性教諭が、生徒相手に言論のみによって厳として立派な指導をされている姿を幾度も見た事がある。威圧して服従させることのみを目的とする怒声や体罰を行わなくても生徒指導が可能な事を示す何よりの証左であろう。桑田真澄氏が指摘しているように、体罰は百害あって一利なしである。のび太君のごとき運動音痴の自分が言うのなら何の説得力が無いが、頂点を極めたスーパースターの桑田氏が言うのなら極めて重い発言であると思う。無用な威圧・体罰は無能なる教員の証であることを認識すべきであろう。

2013年01月23日

-

冬の雨

昨夜からの降雪予報は一部の標高の高い地区を除いて冬の雨となってはずれた。ありがたい限りである。松本でも昨夜から昼頃まで雨となり先日の雪がかなり溶けた。太平洋側へ低気圧が来ると関東甲信越地方が降雪となるので、そういう気圧配置にならない事を願っている。

2013年01月22日

-

降雪予報

天気予報によると明日は大雪になるらしい。この冬は12月29日、1月14日と既に2回も雪かきを要する大雪が降った。明日も恐らく雪かきに追われる事になるだろう。ここ数年では最も雪が多い。先日の成人の日の大雪は関東地方に大きな災厄をもたらした。首都高速をはじめとする交通網は大きく混乱し、復旧も翌日以降にずれ込んだ。年間で最も寒いこの時期の積雪はなかなか溶けない。2月も後半となれば日差しがかなり強くなって来るので、溶けも早い。先日の雪がかなり残っている中での降雪は都市生活には迷惑な存在となっている。何とか最小限の積雪にとどまってくれることを祈るのみである。

2013年01月21日

-

今シーズン初スキー

大町市の簗場スキー場へこの冬初めてのスキーに出掛けた。天気が良く、風もなく穏やかな日であり、朝の気温も割合低めであったのでゲレンデのコンディションが良好であった。眼下に青木湖が広がり、なかなか景色がよい。リフトが2本しかない小規模なスキー場であるが、初級から上級までのコースを有している。晴天下のスキーはとても気持ちが良かった。

2013年01月20日

-

センター試験始まる

大学入試のセンター試験が始まった。長野県内では13会場で1万人程度が受験するそうである。昨年撮影の地元入試会場。今年は雪が積もっているが、昨年は雪がなかった事が判る。市でも試験会場の周辺は突貫作業で強力に除雪を行って会場までの移動に支障が出ないように配慮したらしい。当日が雪でなかったのが幸いである。受験生の方々は精一杯頑張って欲しい。

2013年01月19日

-

鹿島・潮来・佐原紀行 (その5)

1月12日~13日の週末を利用して鹿島・潮来・佐原方面へ行って来た(その5)香取神宮から循環バスで市内へ戻る。忠敬橋にて下車する。佐原の著名人と言えば、幕末に見事な日本地図を完成させた伊能忠敬である。橋はこの名前に因んだものであろうが、読みは「ちゅうけいばし」であった。この忠敬橋辺りを中心にして景観保全地区となっている。佐原の街並は小江戸とも呼ばれ、江戸時代~戦前の雰囲気を色濃く残している。街の中央を流れる小野川沿いに古い家並みを見る事が出来る。静かな佇まいの小野川。かつては舟運の交通路として使われていた。また、小野川をサッパ船で遊覧する事も出来る。船には乗らなかったが昨日の潮来の前川とは違って、柳川(福岡県)や松江(島根県)の水路巡りに似た印象を受けた。橋から水が流れ落ちる樋橋。通称「じゃーじゃー橋」と呼ばれている。もともとは灌漑用の水道橋であった。街を歩いていると頭上を飛行機が頻繁に飛んで行く。成田空港から近い事を実感する。樋橋の近くにある伊能忠敬記念館へ行く。忠敬は佐原の豪商の家へ婿養子として入り、商売でも才覚を現しお店を大繁盛させた。50歳で隠居して19歳も年下の高橋至時に弟子入りして天文・測量の勉強をした。その後は幕命を受けて全国を測量して廻り、彼の死後弟子達の手によって大日本沿海輿地全図が完成した。その精密な測量で作られた地図は、現在の地図と比較してもまったく遜色無い。明治維新後、陸軍省陸地測量部の手によって西洋式の測量技術を導入して地図が作られるようになったが、忠敬の作った地図の一部は大正時代まで使われていたそうである。感心して同資料館を後にした。なお、伊能忠敬の旧宅も保存されているが、先の大震災(揺れ)でかなりの被害を受け、復旧工事中であった。忠敬橋まで戻り、観光案内所となっている町並交流館を覗く。赤煉瓦造りの旧三菱銀行佐原支店(現町並交流館)。この建物も先の大震災で損傷し、外観は復旧工事を受けたらしいが、内部は立ち入り禁止となっていた。ただ、銀行時代の金庫室が展示スペースとなっていて、分厚い壁、分厚い扉で保護された物々しい姿が瞥見できた。その後町並を眺めながら歩く。木造の古い建物や土蔵も多い。そのほとんどは住宅や商店、飲食店として現役である。一応個人宅なので写真は撮らなかった。丁度昼時となったので近くの「やま川」で鰻を食べる。成田、佐原など河川・湖沼が多いこの地区は昔から鰻が名物である。美味しく鰻重を戴いた。なお、佐原で一番人気らしい「山田うなぎ店」は店の前に長蛇の列が出来ていた。これで佐原観光は終了した。本来であればその後銚子に移動して1泊し、銚子観光を行うつもりで居たが、関東甲信越地方大雪の予報を受けて、急遽信州まで逃げ帰った。案の定次の日は大雪で関東地方の交通網は大混乱に陥った。13日に帰って大正解であった。(鹿島・潮来・佐原紀行の巻 <完>)

2013年01月18日

-

鹿島・潮来・佐原紀行 (その4)

1月12日~13日の週末を利用して鹿島・潮来・佐原方面へ行って来た(その4)鹿島・潮来観光を終え、佐原市へ一泊する。翌朝、佐原駅前から循環バスで香取神宮へ行く。旅行に先立って香取神宮のHPを見たが、「佐原駅(香取駅)からの公共交通機関はありません。自家用車もくしはタクシー、高速バスで来て下さい」とのつれない案内が為されていた。しかし、駅前の観光案内所で聞くと、循環路線バスが運行されているとの事で往復タクシーと使わずに済んだ。循環路線バスの記載がない香取神宮のHPは明らかに怠慢であると思った。バスで神宮の入口へ着く。朝10時前というのに参拝客が多く詰めかけている。団体観光バスの客の他、ハーレーに乗った中高年軍団も来ていた。参道は露天商の店が多く建ち並びたいへん賑やかである。戦の神としても定評のある神社とあってか、体育系部活動の団体客(高校生)も多い。彼らは露天商から様々な食材を買い求めて元気に食べていた。どんどん参道を進んで行く。総門をくぐり、楼門を通る。この楼門は元禄時代の造営であって重文指定である。本殿も同時期に造営され同様に重文であるが、現在補修工事中で覆いが掛けられていて姿がよく見えなかった。拝殿で二礼二拍手一礼を以て家内安全を祈願する。これで香取神宮の参拝が終わった。帰路も循環バスに乗り景観保全地区で下車した。(次回に続きます)

2013年01月17日

-

鹿島・潮来・佐原紀行 (その3)

1月12日~13日の週末を利用して鹿島・潮来・佐原方面へ行って来た(その3)引き続き潮来観光である。遊覧船(サッパ舟)から見た北利根川。舟は前川と北利根川の合流転移ある水門を越えて北利根川上へ出た。この辺りは少なくとも水深6m程度はあるとのこと。潮来大橋、鹿島線の鉄橋など見えてなかなか良い景色である。潮来大橋の開通は昭和38年と新しい。それまでは両側を川に挟まれた孤立した島(川中島)であった。高度経済成長期の頃までは船が唯一の交通機関で水稲など作物の運搬も全て舟運に頼っていたとの船頭さんの説明があった。また、写真に写っている大きな建物は「潮来ホテル」であり、潮来では最も大規模なホテルとの事。北利根川へ落ちる夕日が真っ正面に見えるので、潮来に泊まる機会があったら是非泊まってみたいホテルであった。前川の水門。北利根川側より。舟に乗っていないと見えない景色である。舟からの景色はこれで終わり。前川添いの公園に潮来笠と潮来花嫁さんの歌碑があるのでこれを見学する。この両曲で潮来という地名を認識した人も多いであろう。自分もその一人である。傾いてきた夕日が地平線に沈みつつあるので、もう一度北利根川河畔へ戻る。川面を赤く染めて沈まんとする夕日は実に美しかった。これで駆け足の潮来観光が終わり、宿泊地の佐原への汽車を待つ間、高架上にある潮来駅から更にに夕日を拝む。好天に恵まれて気持ちよく観光が出来た1日であった。(次回に続きます)

2013年01月16日

-

鹿島・潮来・佐原紀行 (その2)

1月12日~13日の週末を利用して鹿島・潮来・佐原方面へ行って来た(その2)鹿島神宮の観光を終えて潮来市へ移動する。水郷の街として知られるが、潮来を有名にしたのは何と言っても橋幸夫の「潮来笠」と花村菊江の「潮来花嫁さん」であろう。高架となっている駅を降りて少し歩くと前川という小さな川に突き当たる。この川を舟で遊覧することが出来る。川沿いにアヤメ(花菖蒲)の花壇があり、桜の木も植えられている。さすがにこの時期はシーズンオフで花卉類は見る事が出来ないが、初夏のアヤメの開花時期はたいそう賑わうそうである。遊覧船は小型の平底舟であって、「サッパ舟」と呼ばれている。ササの葉に形状に似ているからとの説明であった。ちなみに類似の水郷地帯である福岡柳川の舟はドンコ舟と呼ばれている。シーズンオフとあって客もほとんどおらず、船頭さんも手持ちぶさたである。半値で良いからと客引きされたので、乗ってみる事にした。正規料金は一艘で五千円、5名いると一人千円であるが、1名だと5千円となる。そこを二千五百円との提案なので喜んで受け入れた。前川は川幅の狭いどこにでもあるような河川であるが、船頭さんによると水深は意外にも3mもあるとのこと。水は濁っていて底は見えない。流れはあまりなく淀んだ静かな川であった。快晴の天気と相俟って、鏡のような水面が実に綺麗である。「煙も見えず雲もなく 風も起こらず波立たず 鏡の如き、、、」唱歌の歌詞を思い出してしまった。写真に写っている水門は北利根川と前川の合流点に設けらており、台風や高潮、津波などの際に閉鎖される。併せて前川の水を北利根川に排水できるようポンプが備えられているとの事。北利根川の水位が上がった際の逆流浸水を防ぐ機能があるとの船頭さんの説明であった。この水門のお陰で、先の大震災の大津波でも被害は無かったそうである。30分ほどの遊覧を終えて下船する。今度は前川添いの散策路を歩いて廻って見る。(次回に続きます)

2013年01月15日

-

鹿島・潮来・佐原紀行 (その1)

1月12日~13日の週末を利用して鹿島・潮来・佐原方面へ行って来た(その1)12日朝、高速バスで松本を発つ。天気は快晴。雪を戴いた北アルプスもくっきりと見える。笹子トンネルの事故を受けて渋滞等による遅延が懸念されたが、バスは順調に進んで定刻に新宿へ着いた。新宿から東京駅へ移動して高速バスに乗り継ぐ。高速道路網の拡充で房総方面は鉄道よりも高速バスが安くて速い。しかも線路とは無縁の場所にも停留所を自在に設置できるので利便性も高い。往路は鹿島神宮行きのバスに乗り込む。10~20分ヘッドの高密度運行がなされているので時刻表の心配もない。バスは概ね順調に走り、おおよそ二時間で鹿島神宮の門前へ到着した。車窓の風景は、成田を過ぎてから沿道は見渡す限りの大穀倉地帯(水田)であった。佐原潮来付近から水郷地帯となって満々と水を湛える利根川を渡る。その後鹿島市内の製鉄所など工業地帯を遠回りして乗客を降ろして行く。煙突が何本も建ち並び、送電線の鉄塔も多い。内陸県たる信州では見られない大きな工場群であって物々しい。丁度昼時なので参道にある蕎麦屋で昼食を摂る。この辺りは水稲をはじめとした農業が盛んであるほか、水郷地帯のため淡水魚も名産である。加えて太平洋にも近いので海の幸も豊かである。しかし、参道の名物は何故か日本ソバであった。腹が朽ちたので鹿島神宮を参拝する。創建は紀元(皇紀)元年とされ、二千六百有余年の悠久の歴史を誇る。「鹿島神宮」との石柱のある門から参道を歩いて行く。新年詣での客も多く、露天商の店も賑やかである。重文となっている楼門。寛永時代の造営なので既に370年前の建築である。参道は鎮守の森の言葉に相応しい鬱蒼とした森林の中を進んで行く。思いのほか質素な造りであった拝殿。二礼二拍手一礼を以て家内安全を祈願する。拝殿の左手、坂を下って行くと御手洗池に出る。かつては禊(みそぎ)が行われた場所であったらしい。境内にあった「さざれ石」。国家君が代の歌詞にも登場する。これで鹿島神宮の参拝は終了した。鹿島市は重工業都市であって、観光資源は少ない。JR鹿島線の鹿島神宮駅へ向かって歩いて行く。鹿島はサッカーの強豪チームを有しており、優勝を記念したサッカーボール型の石碑が建てられていた。鹿島出身の有名人と言えば剣豪「塚原ト伝」との事。記念像が建てられていた。これで鹿島観光は終了し、鹿島線で潮来駅まで移動する。この鹿島線は昭和45年開業と意外に新しく、ほとんどが高架橋であって眺めも良かったが運転本数がかなり少なく、今回の旅行でスケジュールを縛る要因となった。(次回に続きます)

2013年01月14日

-

香取・鹿島

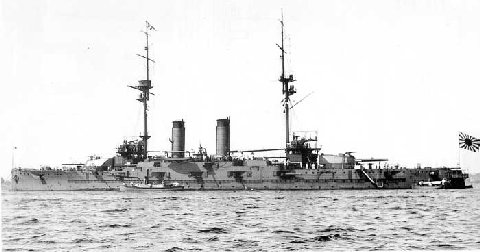

年が改まったので千葉・茨城に鎮座する鹿島宮と香取宮に参拝に出掛ける事とした。この両神社は創建もかなり古い。帝國海軍の軍艦名にも対で用いれている。帝國軍艦(戰艦)鹿島。姉妹艦は香取である。皇太子殿下(昭和天皇)ご訪欧の際、鹿島が遣欧艦隊の旗艦、香取がお召艦の栄誉を担った。二代目となる帝國軍艦(練習巡洋艦)香取。姉妹艦は鹿島、香椎、橿原(未成)といずれも神社名を採った。このうち福岡県の香椎宮には9年前に訪れ、軍艦香椎の顕彰碑を見てきた。成人の日の三連休を利用して鹿島香取の両宮参拝及び潮来、佐原を見て来ようと思っている。

2013年01月11日

-

鬼畜「小村基」 [体罰]

大阪の高校における度を超えた体罰によって尊い人命が失われてしまった。犯人はネット検索によると「小村基(こむらはじめ)」なる鬼畜であることが容易に特定出来る。 [拾い物画像]これだけ事件が大きく報道されながら、未だ公式に犯人の氏名、住所、顔写真等の個人情報が公開されていない事にたいへんな違和感を覚える。一般に悪人は社会的制裁、民事的制裁、刑事的制裁の厳罰を受ける必要がある。今回の件だと、社会的制裁は犯人の個人情報を世間にあまねく晒した上で即日懲戒免職に処すること、民事的制裁は慰謝料と損害賠償として犯人の全個人資産の没収闕所を行う事、刑事的制裁は傷害罪(最高懲役15年)で懲役刑に処する事である。また、体罰にかかわる告発が事前にあったにもかかわらず、詳細な調査が行われていなかった事も深刻な問題である。厳しい調査を行って、当時の校長など無能・事なかれ主義の関係者にも厳罰を科す必要がある。何れにしても、このような悲しい事件が二度と起きないよう、極めて透明性が高く、強い拘束力を有する対策を早急に建てて欲しいと思う。

2013年01月09日

-

岡本敦郎さん逝く

往年の名歌手岡本敦郎さんが昨年末逝去していたことが判った。88歳との事で天寿を全うされたのだろう。藤山・霧島・灰田・岡・近江といった歌手が好きな自分には残念な訃報であった。カラオケで好んで唄う歌手はことごとく鬼籍に入ってしまった。いまや1980年代の曲でさえ懐メロと称される事にかなりの違和感を覚える。自分にとって「懐メロ」という言葉の定義は昭和二十年代半ばくらいまでの歌である。岡本さんのご冥福を祈った次第であった。

2013年01月08日

-

千石食堂の山賊焼き

昨日、おせち料理に飽きたので、松本ICに近い食堂「千石」へ名物の山賊焼きを食べに行って来た。山賊焼きは最近ご当地グルメとして県外にも売り込みを図っている料理で、鶏の唐揚げの一種である。酒・醤油・ニンニクなどのタレに漬け込んだ鶏肉を片栗粉を付けて油で揚げる。山賊の言葉のルーツは色々あるらしいが、「鶏を揚げる」→「取り上げる(者たち)」→「山賊」となったとの説が有力らしい。圧巻のボリュームを誇る千石の山賊焼き定食(\1,000円)。ほとんどの人は食べきれないので、店の人に頼めばお持ち帰り用のパックを無償で貰える。自分もさすがに完食は無理なので持ち帰って夕食のつまみにした。「学生や大食漢の人なら結構完食してしまいますよ」と店員が言っていた。量感満載の山賊焼きで正月気分も少しは緩和された気がした。

2013年01月04日

-

伊豆大島紀行(その5)

天長節の三連休を利用して季節外れの伊豆大島へ行って来た。(その5)1泊2日の慌ただしい日程を終えて、東海汽船のかめりあ丸で伊豆大島を後にする。ジェット船や航空機なら早いが、折角なので大きな船でゆったりと船旅を楽しんでみる事にした。伊豆諸島航路は島々をはじめ房総半島や伊豆半島などの陸地も次々と見えるので割に退屈しない。今回はちょっと贅沢をして特1等船室を取った。往路同様に金券ショップで買った株主優待券があるので定価の35%引きで利用できる。さすがにシーズンオフに大島から特一等に乗る酔狂な客は居ないと見えて4人部屋は貸し切り状態であった。左手(北側)に大島燈台のある岬、右手(南側)に港内を見ながら船はゆっくりと湾口を出てゆく。憎らしい曇天はすっかり晴れ渡り、日の光が眩しい。ウイスキーを舐めながらゆったりとした船旅を味わう。うたた寝をしていると「浦賀水道へ入りました」との放送がある。外は夕焼けで綺麗である。富津側、横須賀側と両方の景色を眺める。乗客は少なめだが、景色を楽しむために外の甲板へ出ている人が多い。自転車部の学生さん達の輪行バックも甲板に多数置かれていた。夕焼けはあっと言う間に暮れて夜となった。しかし東京湾は灯りが多く退屈しない。川崎や木更津あたりの工場群、羽田空港などの燈火が美しい。やがて船は週末のみ寄港する横浜港へと入港した。みなとみらい地区及び横浜大桟橋の夜景。海側からの夜景はなかなか拝む機会が無いので貴重である。横浜港で団体観光客三百名程が一挙に乗り込んできた。何事かと思えば、東京湾のトワイライトクルーズが挿入された団体バスツアーの客である。実質的に回送に近い横浜発東京行きの船に夜景鑑賞の団体客を入れるとは、増収増益に寄与するところ大であろう。サボっていた船内の食堂も横浜から開店していた。閑散としていた船の外甲板は団体客で溢れていた。横浜港を出港してマリンタワーを望む。(山下公園沖付近)ベイブリッジの下をくぐる。あとは船の左右に広がる東京湾の夜景を次々と鑑賞できる。少々遠景ではあるがゲートブリッジの独特な姿もはっきり見えた。最後はレインボーブリッジの下を通過して、竹芝桟橋へ無事入港し、今回の旅が終わった。久し振りの船の長旅(乗船時間:五時間半)はなかなか新鮮で楽しかった。(伊豆大島紀行の巻 <完> )

2013年01月03日

-

伊豆大島紀行(その4)

天長節の三連休を利用して季節外れの伊豆大島へ行って来た。(その4)大島公園から泉津地区へ行く。この辺りから再び集落がある。岩礁と海で景勝地となっていた。眼下にある自動車はダイビングショップの車輌。風が強い中、スキューバダイビングが行われていた。岡田港を見下ろす「港が見える丘」。島の北端にある野田浜。晴れていれば、円形のモニュメントの中に富士山が見える。元町地区にあった水仙の花壇。温暖な大島では水仙が既に咲いている。なお、名物の椿は島の各所に並木道となっており、早春の開花時期はさぞかし綺麗であろう。これで島内周遊を終了し、レンタルバイクを返納する。昼食は元町港前の「おともだち」という食堂でビールと共にムロアジのくさやをいただく。独特の匂いがして苦手の人も多い食材だが、味は良い。天気はこの頃になって急速に回復してきた。元町地区の街並と元町港。昨日は雲に隠れて見えなかった三原山も姿を現している。時間が来たので岡田港行きのバスに乗って移動する。晴れ上がった岡田港にはこれから乗船するかめりあ丸が碇泊しており、丁度熱海からのジェット船も入港するところであった。(次回に続きます)

2013年01月02日

-

伊豆大島紀行(その3)

天長節の三連休を利用して季節外れの伊豆大島へ行って来た。(その3)明けて23日、筆島海岸を振り出しに島の東海岸を反時計回りで北上する。筆のごとく海に屹立した岩が筆島。火山の火道部分のみ浸食に耐えて残ったとの事。また近くには十字架と記念碑も建っており、江戸時代初期にキリスト教が禁止されたとき、改宗を拒否して流刑された女性の碑との事である。"おたあ"と言うその女性は後に神津島へと配流されてそこで亡くなった。以前神津島へ行ったときにも記念碑と墓があった。筆島地区から東海岸線を北上する。このエリアは人家もほとんどない。やがて裏砂漠への入口に着く。火山噴火時のシェルターなのだろうか。ここから日本で唯一とされている砂漠へ入れる。荒涼とした黒い景色が広がる三原山の裏砂漠。なかなかの圧巻である。その後は都立大島公園で椿の学習をする。伊豆諸島の名物は何と言っても椿が筆頭だろう。その他くさや、あしたばなども有名である。椿の花は1月下旬から3月くらいまでが綺麗との事。椿油は高級化粧品でもある。前回訪れた時は工事中でほとんど見られなかった動物園は、改修工事が終わってきれいに整備されていた。小動物中心の規模の小さな動物園であるが、一部の動物に給餌が出来たりして楽しめる。この日も地元らしい子供連れが10組程度来演していた。(次回に続きます)

2013年01月02日

全18件 (18件中 1-18件目)

1