2013年04月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

外房紀行『勝浦・九十九里』 (その3)

4月27日~29日の連休を利用して、外房方面へ海を眺めに行って来た。(その3)勝浦の散策を終えて、電車で茂原市へ移動する。この日は茂原駅前へ泊まり、海産物などで一献する。翌朝、駅前から白子行きのバスに乗車する。 白子町はテニス、海水浴、温泉で有名な町とのこと。この日はたまたま高校生のテニス大会があった模様でバスは運動着姿の高校生で満席であった。白子温泉の旅館を眺めながら乗車して終点の白子車庫まで行く。バス路線は内陸側の県道を走るので、車窓から海岸がほとんど拝めないのが残念であった。車窓の風景は玉葱畑と水田が広がっていた。白子は玉葱の名産地でもある。また、九十九里浜の内陸側はかなり平坦な地形であって、大震災後、電柱にやたら掲示されるようになった海抜を示す案内板も海岸から数キロも内陸側にもかかわらず僅か数メートルの標高しかない。近くに小高い丘も見えず本当に平坦であった。白子車庫から500mほど歩くと海岸線へ出られる。海岸線に沿って九十九里有料道路が敷設されており、能登半島の羽咋市付近を走る能登有料道路と似た環境に思えた。広大な九十九里浜へ出て砂浜と海岸線を眺める。 どこまでも続いてそうな砂浜が印象的であった。シーズンオフなので観光客もまばらであるが、若干名のサーファー達が波乗りを楽しんでいた。しばらく海岸を眺めてから白子車庫へ引き返し、大網行きのバスに乗った。大網駅前で昼食を摂って京葉線経由の快速列車で東京まで戻った。(外房紀行の巻 <おわり> )

2013年04月30日

-

外房紀行『勝浦・九十九里』 (その2)

4月27日~29日の連休を利用して、外房方面へ海を眺めに行って来た。(その2)今度は勝浦城址公園(八幡岬公園)へ行く。燈台からは1粁弱の行程である。坂を登って岬の突端へ出る。岬なの三方の眺望が効く。正面はどこまでも続く太平洋。東側は勝浦燈台。岬の足元は岩礁になっている。燈台のアップ。やはりちょっと離れて撮った方が絵になる。西側は鵜原、勝浦港方面が見える。写真中央にあるのが鵜原の勝浦海中展望塔。勝浦港方面と湾内にある鳥居。浪をかぶっている。最後に『お万の方』像。勝浦城主正木頼忠の娘は、落城に際して城を逃れ、後に徳川家康に見初められて側室お万の方となった。お万の方は紀伊の頼宣と水戸の頼房を産んだとの事。なお、お万の方が脱出の際、長く白い布を断崖に垂らして逃げ延びたという伝説が残っているとの由。これで勝浦城址付近の観光が終わったので、徒歩で二粁の道を駅まで戻る。途中漁港や魚の養殖場、水産加工場などの脇を通る。勝浦名物の朝市は午後なので既に閉まっていたが、折角来たので町並みだけは散策する。駅まで戻ると、鵜原行きの電車は五分前にでてしまっていた。次の電車まで1時間もあるので、鵜原理想郷の観光や割愛した。(次回に続きます)

2013年04月29日

-

外房紀行『勝浦・九十九里』 (その1)

4月27日~29日の連休を利用して、外房方面へ海を眺めに行って来た。26日夕方、上京して友人と一献して都内へ泊まる。明けて27日、東京駅八重洲南口から高速バスで房総方面へ向かう。前夜酒を呑みすぎたため、頭がぼーっとしており、あまり深く考えずに館山行きのバスに乗ってしまった。本来なら八重洲口から道を渡った向こう側にあるバス停に行き、京成・小湊鐵道が運行している勝浦行きのバスに乗らなければならなかった。バスはアクアラインで事故渋滞があり、二十分ほど遅れて館山駅へ到着した。大型連休中の高速道路渋滞を考えれば上出来であろう。丁度昼時なので館山駅で食事を摂る。たまには気分を変えて駅弁とビールを買う。鯨辨當(1000円)。館山市から外房側に出た和田町と言う町が日本で数少ない捕鯨基地となっている。子供の頃には給食にさえ出た鯨であるが、欧米の過激派などの妨害で漁獲高が減って貴重品、高級品と言った印象である。辨當を美味しく戴きながらビールで迎え酒をする。館山方面は先日来たばかりなので、電車で安房勝浦まで行く。昼酒の酔いと昨晩の寝不足で惰眠を貪りながらローカル電車に揺られて行く。寅さんのような気ままな旅気分である。勝浦駅へ着いて、観光案内所で地図を貰う。駅から2~3粁エリアにある勝浦燈台と勝浦城址を見る事にして片道はタクシーで燈台まで連れて行ってもらう。白亞の勝浦燈台。大正六年三月初点燈、明るさは十四万燭光との事。大東亞戰中は米軍艦載機の攻撃を度々受けて損傷したとの由。本土決戦が行われた場合、米軍は房総方面へ上陸する予定だったので、燈台はもとより外房側の街は壊滅的な被害を受けただろう。登楼は出来ないが、美しい姿を見られて満足であった。陸側から燈台を見る。頂部の光を出す部分は、陸側の窓が塞がれている。燈台付近から海を見る。果てしなく続く太平洋が広がっている。これから行く勝浦城址公園(八幡岬公園)。ここも燈台同様崖の上にある岬の突端である。八幡岬を付根付近から見る。勝浦城は秀吉軍によって陥されたとの事。岬の突端、天然の要害を利用した戦国時代の山城らしい立地である。振り向いて燈台をもう一度見る。ちょっと離れた方が絵になる景色である。途中にある鳴海神社付近の高台から勝浦港方面を俯瞰する。天気は快晴だが、風が割合強く、海は浪が高かった。(次回に続きます)

2013年04月28日

-

國会議員ら靖國神社参拝

報道に依ると、多くの國会議員が靖國神社を参拝した模様である。たいへん結構なことである。親支鮮のうえ、左傾化したマスメディア各社は参拝自体を悪しき事とする輿論を醸成するかのごとく偏向した報道している感を拭えず、大変な違和感を感ぜずに居られない。一部ネット社会で『マスゴミ』と揶揄されている悪質な報道姿勢と言って良いだろう。靖國の宮は干戈に際し、身を挺し護國の鬼となって我が國を護った尊き英霊が眠る場所である。日本國民として血を受けた者であれば、参拝することが至極当然当たり前であって、○○氏が参拝したなどと言う事を鬼の首を取ったかの如く騒ぎ立てる必要は無い出来事である。親任官/総理大臣が行こうが、自分のような下衆下民が行こうが、日本人として極めてあたりまえの行為である。支鮮の片棒を担ぐかの如く偏向的な報道をする『マスゴミ』は猛省すべきであろう。勿論、支鮮の雑音は一顧だに値しないし、危機感を煽るかの如く誇張して此を報道する必要も全く無い。堂々と靖國神社の大鳥居付近を行進する我が帝國海軍陸戰隊(横須賀鎭守府隷下)。昭和16年5月。靖國神社拝殿。第一級の貴重な戰史史料が収蔵されている遊就館。自分も最低年一回は、参拝する事にしている。伊勢神宮や熱田神宮もふくめ、靖國の参拝も國民の義務と言う位置付けも必要だろう。

2013年04月23日

-

まさかの雪景色

4月21日朝、まさかの降雪となった。 屋根などに数糎の積雪である。季節外れの降雪にびっくりであった。

2013年04月21日

-

自衛隊祭(松本駐屯地)

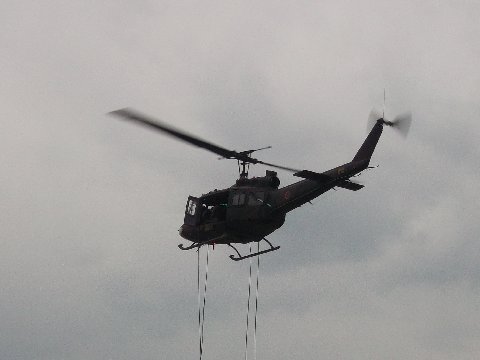

4月20日(土)、地元陸自松本駐屯地で開かれた自衛隊祭に行って来た。自衛隊祭は毎年4月の第三週末に開かれており、敷地内に植えられている桜がちょうど見頃でお花見も兼ねている。今年は桜の開花が早かったため既に葉桜になっており花見は出来なかった。普段は入れない敷地内が解放され、各種兵器、装備の展示、戰技実演、資料展示などがある。またテキ屋が多数出店して焼きそば、焼き鳥、お好み焼きといった食べ物を楽しめる。早速、敷地南側の練兵場で行われた戰技披露を見学する。最初に二輪車に乗った斥候兵が前線を偵察する。帝國陸軍時代の騎兵に相当するのが二輪車部隊なのだろう。次に飛来したヘリコプタより歩兵小隊がロープで降下する。先行している歩兵隊の支援要請を受けて、軽装甲車が戦場へ到着する。この手の車輌には対戦車砲などの小型火砲を装備可能との事で、帝國陸軍時代で言えば歩兵聯隊内にある大隊砲部隊や速射砲部隊に相当するものなのであろう。更なる支援要請で大型輸送ヘリが飛来し、積載していたジープ型の兵員車輌が降ろされ前線へ向かう。大型輸送ヘリが荷下ろし中は上空で別の支援ヘリが警戒任務にあたる。更にジープ型兵員車に牽引された迫撃砲が到着し、あっと言う間に放列を敷く。移動状態から僅か数分で射撃可能になり、牽引してきた車輌は瞬く間に後方へ避退する。現在の迫撃砲隊は帝國陸軍時代の聯隊砲に相当するのであろうが、砲兵陣地転換の素早さに驚いた。聯隊砲としてよく用いられた四一式山砲であっても移動状態(分解状態)から数分で放列を敷けないであろう。野戦重砲も登場する。十五糎榴弾砲。これは移動状態であって、何と小型のエンジンを積んでおり自走可能である。高速で移動する場合は牽引車輌を用いるとのこと。この砲も、戦場後方に到着してからものの数分で放列を敷いてしまった。驚くべき早さである。帝國陸軍時代の野戦重砲(九六式十五榴など)であれば移動状態から放列を敷くまでにけっこうな時間を要した筈である。現代の兵器はかなり優秀でありびっくりする。しかも射程は二十粁を超えるとの事で見た目も加農砲のごとく長砲身である。しかも砲口初速800米を越えるとの事なので下手な加農砲より高初速である。帝國陸軍の主力加農砲であった八九式十五加でさえ、放列砲車重量10頓以上、射程18粁、砲口初速730米程度であったので、比較にならないくらい性能が良い。野戦重砲隊(十五榴)及び重迫撃砲隊の支援射撃のもと、歩兵部隊が前進して敵を制圧する。帝國陸軍時代は直接協力機(九八式直協)などが担っていた地上部隊の航空支援は現在はヘリが行っており、上空から機銃を掃射して援護にあたる。歩兵、砲兵、航空兵の活躍で敵を殲滅して任務を終了し、戰技披露が終わった。なかなか立体的で迫力があり感心することしばしであった。(おわり)

2013年04月20日

-

松本城周辺観桜(その2)

引き続き松本城の観桜である。今度は本丸(天守)のまわりをぐるっと回る。国宝の天守。水面に映えて美しい姿である。地元に住んでいてもじっくり訪れる機会は稀なので、新鮮に見える。本丸庭園と天守はこの入り口から入城できる(600円)。既に何度か登楼したことがあるので、今回は割愛する。市役所西側にあるお濠。市役所西庁舎の前には地元のゆるキャラ「アルプちゃん」の石像もあった。頭部にある帽子状の飾りが山岳(日本アルプス)を模している。市役所裏側、片端のお濠と桜。片端の濠は外濠になる。外濠は維新後にほとんど埋め立てられてしまったが、かき船(料亭)から北側の200m程のみ残されている。近くに住んでいながらなかなか行かないお城周辺を散策して、徒歩ならではの再発見もあって楽しめた。お城の他縄手通り、仲町通りなど散策して、昼食は縄手のソバ屋「弁天」で摂り、駅まで歩いて帰り、路線バスで帰宅した。(おわり)

2013年04月14日

-

松本城周辺観桜(その1)

平年より1週間ほど早い桜の開花となっているが、花冷えで寒い日も多いためか花が長期間に渡って見ることが出来ている。13日、満開の桜を見に松本城周辺へ行ってみることとした。市内中心部はいつもなら自家用車で行くのだが、気分を変えて自宅から少し歩くとる松電上高地線の渚駅から電車に乗って松本駅まで出る。 アニメのキャラクター風で最近人気が出てきた「渕東なぎさ」が入った眞新しい駅名標になっていた。 渕東なぎさの駅名標アップ。名字の「渕東」も名前の「渚」も上高地線の駅名から採った。地元紙の報道に依ると、松電の女子社員の発案らしい。既にキャラクターグッズも売られている。最近はゆるキャラやアンメヒロイン系など色々なキャラクターで各地で観光誘致活動が盛んである。渚駅から上高地線電車でわずか3分ほどで松本駅へ着く。此処から路線バスで数分乗ると松本城前(大名町)へ着く。お城周辺は満開の桜で観光客も多い。団体観光バスもたくさん来ている。 お城の内堀の周りを一周して桜を楽しむ。城跡には全国どこでも大概桜が植えられておりこの時期には観桜で賑わう。(次回に続きます)

2013年04月13日

-

靖國神社の櫻の花の下で「同期の櫻」を歌う會

4月6日(土)、あいにくの雨天の中、東京九段で行われた『第二十九回 靖國神社の櫻の花の下で「同期の櫻」を歌う會』に行って来た。九段下の駅を降りて地上に出る。旧軍人会館横にある牛ヶ渕の櫻は既に葉櫻となっていた。九段の坂を登り『空をつくよな 大鳥居』と唄われた大鳥居をくぐる。大村益次郎像の周辺を会場にして同期の櫻を歌う會が盛大に挙行されていた。最初に『海ゆかば』の演奏とともに総員で靖國本殿を向いて戰歿者に黙祷を捧げる。この厳粛な曲で黙祷しているだけで目頭が熱くなる。その後実行委員長、靖國神社宮司の挨拶、鏡割り、日本酒で献杯して、歌の時間となる。なんと、比ルパング島の勇士小野田寛郎氏が出席されていた。御歳九十を越えられているが、背筋がまっすぐ延びて姿勢が正しい。風雨強まる中、約一時間に渡って軍歌・戰時歌謡を熱唱した。多くの参加者は自分同様に大概の曲の歌詞をそらんじているようで、有償配布されている歌集もあまり見ずに唄っていた。唄いながら、つい胸や目頭が熱くなってしまい、しばしば発声を中断せざるを得なかった。聖戰に散華された英霊を想いながら心を込めて歌い、最後に同期の櫻でお開きとなった。三年前に引き続き二度目の参加であったが充実した気持ちであった。(おわり)

2013年04月12日

-

高尾山散策

4月6日、上京したついでに高尾山(八王子市)に行って来た。京王線の高幡不動駅から高尾山口駅まで移動する。乗車20分ほどで運賃は190円と安い。京王線高尾山口駅。ごく一般的なかたちの高架駅であった。ここから徒歩数分で高尾登山電鉄の清滝駅へ行ける。観光客の高尾山への登攀手段は徒歩、ケーブルカー、リフトとあるが、昨今の登山ブームもあってか中高年の登山(トレッキング)客もかなり多い。ケーブルカーの山麓駅である清滝駅。駅前には名物のとろろソバを出す店が多い。ここからケーブルカーに乗る。この鋼索鉄道は最急勾配が608パーミル(約31°)というかなりの急坂を登って行く。進行方向後ろ向きの座席に座ったが、傾斜が急になると椅子からずり落ちるような気分になった。数分で山頂駅へ到着する。標高は462mとのこと。桜花も葉桜となってはいたが、都心よりは花が残っていた。山頂駅の北側眺望は八王子JCTである。中央道と圏央道が交差する場所が眼下に見える。南側の眺望は神奈川方面である。あいにくの天気で小雨が降りだし、視程が悪い。視界の良いときなら、藤沢方面まで見えるらしい。夏期にはかなりの賑わいとなる展望レストラン「高尾山ビアマウント」。夜景鑑賞の名所でもある。ケーブル山頂駅から少し歩くと見られる「蛸杉」。推定樹齢450年の大木であった。爆弾低気圧接近の予報通り天気は急速に下り坂で雨が本降となりつつある。朝方高幡不動金剛寺を参拝したので、今回は薬王院の参拝は割愛して下山することとする。下りのケーブルカーに乗り込む。608パーミルの急勾配は上から見ると結構怖い。数分で山麓駅へ到着した。昼食は高尾山口駅前の食堂で名物のトロロソバを戴く。割合太めに切った麺で歯ごたえがあって美味しかった。(おわり)

2013年04月11日

-

高幡不動詣で

4月6日、上京したついでに日野市にある高幡不動へ行って来た。京王線の高幡不動駅を降りて右手に進むと参道があり、駅から100m程度進めば高幡不動金剛寺の入り口に出る。仁王門と五重塔が聳え、都会にありながらかなりの敷地面積を誇る名刹である。重文となっている仁王門。室町時代の造営との事。仁王門を抜けてまっすぐ進むと同じく重文、室町時代の造営である不動堂が正面にある。東京の桜(ソメイヨシノなど)はすでに落花盛んであったが、開花時期が若干遅れる枝垂系の桜は満開でる。仁王門脇で。日野市は新撰組で名を馳せた土方歳三の出身地との事で銅像も建立されていた。奥にある大日堂への道沿いにも枝垂桜が咲いていた。突き当たりにある大日堂。金剛寺の総本堂とのこと。高幡不動でもっとも目立つ存在である五重塔。五重塔のアップ。平安初期の様式で建てられたとの由。高幡不動の門前。土方歳三にあやかった饅頭も販売されていた。(おわり)

2013年04月10日

全11件 (11件中 1-11件目)

1