2019年03月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

旧東海道を歩く(箱根~三島)その5・三島市山中新田:駒形諏訪神社~山中城口交差点

『旧東海道を歩く』ブログ 目次国道1号線に出ると歩道橋の先に山中城本丸そして駒形神社入口が見えて来た。『山中新田』の標柱。『史跡 山中城阯』と駒形・諏訪神社の石鳥居。『史跡 山中城跡(☚リンク)』石鳥居には『駒形 諏訪神社』と刻まれた石の扁額が。入口左には石灯籠や石塔、地蔵様が置かれていた。そして参道を進んで行くと神社の屋根が無残にも破壊されていたのであった。神社の正面の屋根が折れ曲がって。『諏訪・駒形神社』の説明ボードも倒れて。 『史跡山中城の本丸に守護神として祀られた。建御名方命は、大国主命の御子神で、父神の国譲りに抗議して、追われて信濃の諏訪に着き、これより出ずと御柱を立つ。後、転じて日本第一武神と仰がれる。日本武命は景行天皇の命を奉じ、九州熊襲や東国を征した。弟橘姫(おとたちばなひめ)の荒海鎮静の入海は此の時である。山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の宿場として栄えた。」『天然記念物 駒形諏訪神社の大カシ』と刻まれた石柱と説明ボードが。「県指定天然記念物ここ駒形諏訪神社は、山中城跡本丸曲輪内にある。大カシ(アカガシ)は樹齢約五〇〇~六〇〇年と推定され、本丸への入口部分にそびえており、約四〇〇年前、天正十八年(1590)の山中城合戦時には、既に生育していたものと考えられる。根廻り九・六m、高さニ五m、幹は地上四mのところで七本の主枝に分かれている。空洞や損傷もなく樹勢は良好であり、県内一・ニの大木である。」『空洞や損傷もなく樹勢は良好であり、県内一・ニの大木である』と書かれていたが目の前には・・!!。ネット(☚リンク)で調べてみると、昨年の台風21号の強風で倒木し駒形諏訪神社も一部損壊したのだと。駒形諏訪神社の横には山中城の『兵糧庫跡(ひょうろうこあと)』が。「ここは古くから兵糧庫とか、弾薬庫と伝承されていた場所である。中央を走る幅五〇cm、深さニ〇cmの溝は排水溝のような施設であったと考えられ、この溝が兵糧庫を東西二つの区画に分けていた。西側の区画からは南面する三間(六・七m)、四間(八・七m)の建物の柱穴が確認された。このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、その上に建物があったものと考えられる。東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、硯・坏(つき)・甲冑片・陶器などが出土している。」兵糧庫跡には多くの小さな穴が。『兵糧庫跡の柱穴と大きな穴』。兵糧庫跡の柱穴は東西南北に整列した20個、付近から基礎と思われる平らな石が出土したことから建物跡と推定されています。4個並んだ『大きな穴』の規模は直径1.5メートル、深さが2.5メートル、用途不明と記されていた。復元された『兵糧庫』。この後、久しぶりに山中城跡内部を更に散策したかったが、時間の余裕がないためやむなくこの場を後にしたのであった。この山中城跡は『日本百名城スタンプラリー(☚リンク)』の折に詳しく散策していたのであった。そして旧東海道に戻ると『山中』バス停が。右手に『山中公民館』が。右手の『宗閑寺』入口に『山中城趾記念之碑』が建っていた。「山中城係北條氏康創築葢為西方防禦也天正十七年氏政修築之與韮山城兵為小田原城前衛東西約三町北方之森為本丸西方之小丘為二之丸現宗閑寺境内及附近為三之丸城主松田直長與援将北條氏勝以四千餘人守之又南方隔四丁構岱崎出丸間宮康俊以手兵百餘人守之翌年即距今三百四十年三月二十九日豊臣秀吉攻之右翼堀秀政等将二萬人中軍豊臣秀以二萬人左翼徳川家康三萬人而一柳伊豆守直末為中軍先鋒肉薄不避矢砲不孝中流丸而斃弟監物直盛代之奮戦遂略取之城主及武将等悉自刃遁去城址所在属静岡県田方郡錦田村山中新田為史蹟保存建此碑以傳於後世云爾」とネットから。宗閑寺『本堂』。本堂の左手には、北条軍と豊臣軍の武将の墓が並んでいた。左側奥に北条軍の墓碑、右側奥に豊臣軍の先鋒一柳伊豆守直末の墓碑。階段を上ると左側に三つの墓碑が並んでいた。左:上州箕輪城主 多米出羽守平長定墓 天正十八庚寅年三月廿九日 於山中城戦死中:長谷川志摩守平近秀墓右:追沼帯刀先生氏雅墓『宗閑寺と武将の墓』東月山普光院宗閑寺(浄土宗)は静岡市の華陽院の末寺。開山は了的上人、開基は間宮豊前守の女、お久の方と伝えられている。ここには山中城落城の際、北条軍、豊臣軍の武将たちの石碑がひっそりと佇んでいる。豊前守康俊(普光院殿武月宗閑潔公大居士)兄弟とその一族、城主松田右兵衛太夫(山中院松屋玄竹大居士)、群馬県の箕輪城主多米出羽守平長定らの墓と共に、豊臣軍の先鋒一柳伊豆守直末(大通院殿叟長運大禅定門)の墓碑がうらみを忘れたように並んでいる。」境内は、山中城三の丸跡であると。本堂の左手には、北条軍と豊臣軍の武将の墓が並んでいた。左側が城主松田右兵衛の墓、右側が一柳伊豆守直末の墓。一柳伊豆守直末の墓碑には「大通院殿前豆州太守天叟長運大禅定門」と刻まれていた。城主松田右兵衛の墓石の最上部には✖の印が確認できた。隠れ切支丹(きりしたん)の墓かどうか、現在も定かではないとのことであるが、クルス紋ではないかと。様々な石碑や石柱、墓石が。 そして更に100m足らずの右側・石段の上ににあったのが『芝切地蔵』。『柴切地蔵尊』。『芝切地蔵』「その昔、山中新田の旅籠に巡礼姿の旅人が泊った折、急に腹痛におそわれ世を去った。この旅人が死ぬ間際に「私を地蔵尊として祭ってください。そして芝塚を積んで、私の故郷の常陸が見えるようにして下さい。そうすれば村人の健康を守ってあげますと言い残したという。 村人は旅人の言ったとおり地蔵尊を祭り、毎年七月十九日を縁日として供養するようになった。それにあわせて「小麦まんじゅう」をつくり、参拝に来た親戚の者を接待したが、その味が大そうよかったので有名になり、一般の参拝社に売られるようになった。この祭りには江戸時代、沼津方面からも大勢の参拝者が集まり、さい銭とよく売れた「小麦まんじゅう」の利益とで、一年間の山中部落の費用がまかなえたといわれている。 」地蔵尊の見事な彫刻。本堂前の石碑。そして歩を進めていくと再び国道1号線に出た。ここが『山中城跡入口』。『国指定史跡・日本百名城 山中城跡』。この場所は『箱根西麓ハイキングコース』の一部。『国指定史跡 山中城跡案内図』。階段下の標柱には『三島宿(宿境まで一里三十五町) ← 三島市 山中新田(山中城跡)→ 函南町(宿境まで九町)』と書かれていた。標柱の所から左に上る階段があり、この上も山中城の曲輪が幾つかあるが、こちらも今回は行かなかった。そして箱根旧街道を進む。山中城の岱崎出丸入口の表示が。山中城岱崎出丸址は山中城の最前線基地である岱崎城(出丸)跡。天正十七年北条氏康が豊臣秀吉の来攻に備えて急いで築城した山城。天正十八年豊臣軍の総攻撃によりわずか半日で落城。城跡は昭和9年(1934年)国の史跡として指定。『箱根八里記念碑』石畳を少し下って、右下へ階段がある右角に箱根八里記念碑(司馬遼太郎)が建っていた。「幾奥の足音が 坂に積もり 吐く息が 谷を埋める わが箱根にこそ」 司馬遼太郎更に杉並木、石畳の坂を下る。そして再び国道1号線に合流。突き当りが国道1号線。富士山の白き山頂が雲の合間から美しく。 ・・・その4・・・に戻る ・・・つづく・・・

2019.03.31

コメント(0)

-

西洋ミツバチの内検

今年もミツバチの活動が開始する季節になりました。我が趣味の西洋ミツバチも何とか2群が越冬でき、気温が13℃程度を超えると巣箱の外に出て気始めました。先日、18℃位まで気温が上昇した日に、久しぶりに巣箱を開け、巣碑を追加してやりました。そして一昨日に内部検査(内見)を行いました。巣箱の蓋を開けて写真撮影。近寄って。新たな巣礎も入れておきましたが、既に巣を盛り上げ巣坊が出来始めていました。産卵も始まっています。巣蓋の面積も拡がって来ています。巣蓋の無くなっている場所もあり、蜂児(蜂の幼虫)が誕生していました。女王蜂を発見。中央の体が大きい蜂が女王蜂です。お尻を巣坊に突っ込んでいましたので、産卵している事が解るのでした。女王蜂は元気に動き回り、その周囲を働き蜂が取り囲んでいました。1群の内見を終了し、復旧。まだ早朝はかなり気温が下がりますので、発泡スチロールの保温箱はそのままとしました。そして砂糖水も追加してやりました。そしてもう1群の内検も行いました。既に蜜も貯め始めており、白い蜜蓋が出来ている場所も。こちらは産卵した誕生を待つ巣蓋の部分。無駄巣も出来ていました。こちらの群も嬢王蜂を発見(右上)。光っている場所は蜜を貯めて濃縮している場所。嬢王蜂をカメラで追いかけました。(中央下)働き蜂が重なり合い嬢王蜂を隠しています。嬢王蜂を守る本能があるのです。そして巣の状態を1枚1枚全て確認し、元に収めました。ブロッコリーの花に訪花する働き蜂。こちらは菜の花に。イチゴの花にも。桜も開花が始まっていますので、活動がますます盛んになり、群勢が高まる事を期待しているのです。

2019.03.31

コメント(0)

-

旧東海道を歩く(箱根~三島)その4・三島市:施行平~品濃坂

『旧東海道を歩く』ブログ 目次『明治天皇御小休址』を見学後は来た道を分岐場所まで引き返し分岐を右に行き『施行平(せぎょうだいら)』の展望台を訪ねる。石積みの上には大きな石碑が。『箱根八里記念碑 東山魁夷』。「青山 緑水」と刻まれていた。施行平から大きな石碑方面を見る。見事な富士山の雄姿。ズームで。三島市街と伊豆半島と駿河湾。淡島の姿も。再び富士山を。この石碑は?石畳と左手には篠竹の石原坂を下る。静岡県に入ると『この先 記念碑有り』が様々な場所に立っていた。『念仏石』石原坂を進むと右手に大きな岩がある。念仏石の手前に南無阿弥陀仏・宗閑寺と刻まれ碑があるが、旅の行き倒れを宗閑寺が供養して碑を建てたものである。何故かこんな場所に〒マークが。旧東海道脇には仮設トイレも。山中城跡まで1.3Kmの表示が。旧東海道の案内図が所々に。大枯木坂・山中城跡方面に進む。石畳の大枯木坂を下る。『東海道400年祭 箱根西坂森づくり広葉樹植林地』植林された広葉樹は葉を全て落としていた。三島市の山々が下方に見えて来た。大枯木坂を下ると農家の庭先に出て、突当りを左折する。国道1号線に合流する。横断歩道を渡り更に坂道を下る。国道1号線に合流して間もなく左側に箱根旧街道の道標があり、急な階段を下る。小枯木坂の石畳が始まる。『箱根旧街道 願合寺地区の石畳復元・整備(☚リンク)』説明パネル。『山中新田』石畳道に入って間もなく山中新田の標柱が建っていた。山中新田は東海道の制定に伴い立場として新設された村で元の場所は元山中の地名で今も残っている。この近くの石畳道には、発掘調査により石橋が発見されたため、その場所に整備・復元している。『箱根旧街道 埋もれていた一本杉石畳(☚リンク)』説明パネル。更に石畳の坂道が続く。そして舗装されたカーブの場所も。旧街道の道の下には墓石?がポツンと。再び石畳の道になりしばらく歩くと右手に『雲助徳利の墓』の墓が。国道1号線に合流する手前に雲助徳利の墓があり、墓石には徳利と盃が陽刻されている。松谷久四郎という西国大名の剣道指南役が大酒のみのために事件を起こして、国外追放となり、箱根で雲助の仲間となって世話をしているうちに親分以上に慕われるようになった。これは生前世話になった雲助が相談して恩返しのために建てた墓であると。ユニークな模様の墓石。墓石には徳利と盃が陽刻されていた。雲助の墓は、もと接待茶屋付近にあったが、現在は山中新田東端の老杉の下にあった。この墓の主は、久助という人で、なかなか立派な家の出であったといいます。一説には武家の生まれともいわれ、なかなかの器量人であった様です。しかし、どのような理由からか一生を人の卑しむ雲助で終わりました。日頃、頭役となって仲間の取り締まりをしていましたが、困窮の者や若者のめんどうを、身銭を切ってもしてやりました。これは、雲助だけのことではなく、街道筋の百姓にも同じでした。ことに、往来の悪者に難くせをつけられて、弱りきっている者を身をもってかばってくれたと。したがって、仲間の者からも、また、街道沿いの百姓、商人からも厚い信頼を受けていたのです。彼は、終生酒を愛し、酒を楽しみ、酒の中で一生を終わったといわれています。その死後、彼を慕う後輩の雲助や土地の人々の手によって作られたのが、通称「雲助の墓」といわれるこの墓なのです。石碑の前面に、大きく杯と徳利を浮彫にして、全体にしゃれた趣を漂わせたこの墓は、彼の人柄をよく表現しています。往年は、香華の煙の絶えることがなかったといわれています。 そして再び国道1号線に合流した。 『品濃坂』旧道は横断歩道橋のところで国道1号線に合流した。ここには史跡箱根旧街道の標柱。南無阿弥陀仏碑、三界萬霊塔が建っていた。 ・・・その3・・・に戻る ・・・つづく・・・

2019.03.30

コメント(0)

-

我が家の庭の花々

『旧東海道を歩く』のブログアップの毎日が続いていますが、その間に我が家の庭の花々も次々に開花していますので、今日はその状況もブログアップさせていただきます。まずは『庭梅(にわうめ)』葉が出る前に2~3輪ずつ固まって枝を覆うほどたくさんの花を咲かせています。花は5枚の花びらを持っており色は淡い紅色。既にピークを過ぎ、葉も出始めて来ました。そして白のクリマスローズ。こちらは赤のクリスマスローズ。白のニラバナ。庭では春の陽気を迎えて種々な花々が咲き競っていますが我が家ではここぞとばかりに目を引いているのがこのニラバナ。太陽が出ると一斉にそちらの方に花を開き周りを圧倒する勢い。こちらはやや紫がかったニラバナ。そして様々な水仙も次々に開花中。八重咲きも。ラッパの色も各種。花弁の色も様々に。旧来の品種も頑張っています。白のヒヤシンスでしょうか。こちらは紫。プリムラ。木瓜(ボケ)。ムスカリ。モミジの新芽も赤く染まって。芍薬の蕾も日に日に大きくなって来ています。ユキヤナギ。枝垂れた枝先の長い穂に、たくさんの花を咲かせてひときわ目を引き存在感を。ハナカイドウ(花海棠)のピンクの花も。そして我が家の横の菜園の花です。これは青梗菜(チンゲンサイ)の花。こちらはブロッコリーの花。ブロッコリーには我がミツバチがブンブンと羽音をさせながら訪花しています。セイヨウミツバチはブロッコリーの花が大好物なのです。そして菜の花にも。イチゴにも可憐な花が開き、早速我がミツバチが受粉の手助けをしてくれています。そして我が家の近くの公園のソメイヨシノもかなり開花を始めています。来週早々には満開となるのではと。

2019.03.30

コメント(0)

-

旧東海道を歩く(箱根~三島)その3・箱根町:箱根峠~函南町:明治天皇御小休址

『旧東海道を歩く』ブログ 目次長い丸石が敷き詰められた旧東海道の急坂を上りつめ、国道1号線に出る。右側の道を箱根峠に向かって歩く。前方の「箱根くらかけゴルフ場」への道が旧東海道。そして再び二股に分かれる場所が前方に。Iphonesで確認し、右手の道を進む。三島方面に歩を進める。県道20号線・湯河原パークウェイ方面に入ってすぐ左側・箱根峠のバス停の横にあったのが『箱根の親不知(脚気地蔵)』実の親とも知らずに殺して金品を奪ってしまった不運な親子の供養塔だと。息子を探して旅に出た父親がここで持病の脚気で倒れて、通りかかった男が介抱を装って短刀で刺し殺し財布を奪おうとしたら、見覚えがある財布で、親だとわかり泣き伏した・・・自害を企てたが死にきれずに苦しみ続け山中の宿までたどりつき相はてたと。斜面をかき分けて上っていくと直ぐに供養塔を発見。そして国道1号線に戻り進むと右の斜面に現代の一里塚ともいうべき新しいモアイ像のような石像群が並んでいた。2003年に建てられた『新箱根八里記念碑(峠の地蔵)』であると。地蔵八体にそれぞれ、おしん辛抱(橋田寿賀子)、花見る人は皆きれい(黒柳徹子)、夢に向かってもう一歩(向井千秋)、花は色なり人は心なり勇気なり(桜井よしこ)、細心大胆(橋本聖子)、あと杉本苑子・穐吉敏子・宮城まり子と8人の女性著名人が名を連ねていた。箱根旧街道を散策する人々にとって旅のひとときの憩いになればと、8人の現代一流文化人が街道に寄せる熱いメッセージを埋め込んだ石碑であると。そして箱根峠を通過し静岡県に入る。『箱根旧街道入口』方面に右折する。左手奥に『峠茶屋』が。左手に箱根旧街道西坂入口があった。入口には道標 「是より江戸二十五里 是より京都百里」 があり、踏み込むと正面に東屋、八ツ手観音、井上靖の箱根八里記念碑などがあった。当時の道しるべの石碑があり、江戸まで25里(約100km)、京都まで100里(約400km)と。『箱根旧街道 茨ヶ平(ばらがだいら)』「慶長九年(1604)江戸幕府は江戸を中心として、日本各地へ通じる五街道を整備した。中でも江戸と京都・大阪を結ぶ東海道は一番の主要街道であった。この東海道のうち最大の難所は、小田原宿と三島宿を結ぶ、標高845mの箱根峠を越える箱根八里(約32km)の区間であり、箱根旧街道とよばれる。ローム層の土で大変滑りやすい道なので、最初は箱根竹の束を敷いたが延宝八年(1680)に、幅二間(約3.6m)の石畳に改修された。その他街道整備として風雪をしのぐための並木敷や、道のりを一里ごとに示す一里塚がつくられた。参勤交代や伊勢参りなど、江戸時代の旅が一般的になるとともに賑わった旧街道も、明治二十二年(1889)東海道線の開通や、大正十二年(1923)国道一号線の敷設によって衰退した。このあたりは、い茨(いばら)が生い茂っているので付近の草原を茨ヶ平(ばらがたいら)という。」兜石の道標と案内板があった。東屋があるのでひと休み。『兜石の標柱』静岡県に入ったここから設置されている『夢舞台・東海道』と題する標柱(道標)で、この先何回も県内の要所で出会う。旧東海道を歩くハイカーには大変ありがたい道標である。標柱の真中には名所銘が、左右に付いている板は矢印付の道標で前後の宿境までの里程が表示されている。ここの標柱には『箱根関所(箱根関所まで二十七町) ← 函南町 兜石 → 三島宿(宿境まで二里二十七町)』と記されていた。『兜石』案内板。奥の石碑に向かう。箱根峠に近い茨ヶ平に設置された作家井上靖氏の石碑のメッセージは『北斗闌干(ほくとらんかん)』「北斗闌干」は北極星が夜空に、さんぜんと輝くさまのことであると。『八ッ手観音像』東屋のある広場を出てすぐ背が高い『笹のトンネル』を進む。笹のトンネルを通り抜けた後も長い下り坂が続く。笹というよりは竹のように長く、両側から先端が覆いかぶさってトンネル状になっていた。ここまですれ違う人もいなければ、追い越す人もいないのであった。ややぬかるんでいる所もあったが、歩いていて楽しいところではあったが・・・。笹竹のトンネルを抜けて、右が少し広くなった場所の左側に『兜石跡』の碑が建っていた。碑には『函南町 町指定史跡兜石跡 祝明治百年 昭和四十三年十月二十三日建之』と刻まれていた。元々はここに「兜石」があったようですが、昭和初期の国道工事の際に上部を切り取って、現在の場所へ移したのだと。霜柱が顔を覗かせていた。再び国道1号線に出る。『山中城跡・三島宿 箱根旧街道迂回路』の道標。国道に出ずに旧街道があるようだが、草や木が生い茂り通行不可のようであった。1国を下って行く。『接待茶屋(せったいじゃや)』のバス停の先を右に入る。この道が旧東海道。『史跡 箱根旧東海道』の石碑。「箱根山中における接待の歴史は古いが、創始は江戸時代中期の箱根山金剛院別当が、箱根山を往来する者の苦難を救うため、人や馬に粥や飼葉、焚き火を無料で施したと伝えられている。この接待所も一時途絶え、ついで文政七年(1824)、江戸の豪商加勢屋与兵衛が再興したが、これも明治維新とともに中断してしまった。やがて明治十二年(0879)、八石性理教会(ハチコクセイリキョウカイ)によって接待茶屋は再スタートしたが、教会の衰退とともに鈴木家に引き継がれ利喜三郎・とめ、力之助、万太郎・ときらの三代により接待が続けられた。鈴木家は昭和四十五年(1970)に茶釜を降ろし、接待茶屋の歴史に終止符を打つまでの約九十年間、箱根を往来する人馬の救済にあたったのである。箱根の接待茶屋については、「山中接待所」や「茶屋」などさまざまな呼称がある。「廣為道友鋳此器永充施行平憩之用」の銘がある著名な茶釜や、「せったい處」「せったい茶屋」の看板とともに、施業奉仕の跡をしのぶ遺跡として本遺跡は貴重である。」『せったい茶屋』と書かれた石碑。小さな祠の下には、『親子像(鈴木とめ・鈴木力之助)』があった。関心のある方は三島市『接待茶屋⬅リンク』を参照下さい。『接待茶屋一里塚』ここは江戸から26番目の一里塚。江戸の日本橋から約104km。実は25番目の一里塚はないのだと。はっきりとしないのですが、どうやら当時、道がつけ変えられたことから、このような24番目の一里塚の次は26番目の一里塚という事態となっているのだと。『徳川有徳公遺蹟碑』徳川有徳とは徳川吉宗(徳公とは謚名の有徳院から)のことで、紀州公から将軍になるために江戸へ向かう途中、石割坂(いしわりざか)にあった茶店で休憩をとりました。その間に、店の主人が馬の世話をよくしたところ、吉宗はその心遣いに 大層喜び、自ら永楽銭(えいらくせん)を与えたといいます。それからというもの、代々の紀州公は、参勤交代の際にはこの茶店で休み、永楽銭で支払うようになったと伝えられています。またその頃から、この茶店を 「永楽茶屋」と呼ぶようになりました。これを記念して、この地の観光開発に尽くし富士屋ホテルのコック長を務めた鈴木源内が昭和10年に建てたのがこの「徳川有徳公遺蹟碑」 であると。そして『兜石』。「この石は兜を伏せたような形をしていることからかぶと石といわれている。また別の説として傍の碑銘によれば豊臣秀吉が小田原征伐のとき休息した際、兜をこの石の上に置いたことからかぶと石とよばれるようになったともいわれている。この石は兜石坂にあったものを昭和初め国道一号線の拡幅工事のときこの地に移したものである。」『兜石』と刻まれた大きな古い碑石には、カタカナの一部に不鮮明な所があり正確ではないかもしれないが、次の様に刻まれているとネット情報から。「兜石傳ヘ云フ天正ノ昔豊太閤小田原征伐ノ途次路傍ノ小石ニ腰掛ケ兜ヲ脱テ大石ノ上ニ置キ暫ク憩ヒシコトアリト後人因テ之ヲ兜石ト名ツタ此石即チ是ナリ石ハ奮ト接待茶屋ノ上方奮街道ノ側ニアリ大正十二年新道通スルニ及ヒ空シク荊刺中ニ埋レ復ク英雄ノ遺蹟ヲ省ルモノナシ是ニ於テ今茲昭和六年秋新ニ此處ノ移セリ因テ其由ヲ敘ヘ石ニ刻ス 鈴木源力読」と。そして前方で二つの道に分岐。Iphonesで調べてみると、二つの道は先で合流しているので、まずは左の道を進む。左斜め前に石碑を見つける。『明治天皇御小休址』と刻まれた石碑。明治天皇が初めて箱根路をお通りになって、江戸(東京)に下られたのが明治元年10月と。天皇が京都から江戸へ移るということは、当時の人々にとって考えられないこと。三島を計4回お通りになったことや、所々で休憩を取られたため、御巡幸記念碑は、箱根西坂の随所に見受けられるのだと。明治天皇が、明治元年(1868)に上京なさった時、休憩をおとりになった場所で、当時は「ビンカの茶屋」と呼ばれた甘酒茶屋があったと。 ビンカとは、イヌツゲのこの地方の呼び名で、茶屋の脇に植えてあったのだと。『箱根山組合創設百年記念植林地?』と刻まれた石碑。 ・・・その2・・・に戻る ・・・つづく・・・

2019.03.29

コメント(2)

-

旧東海道を歩く(箱根~三島)その2・箱根町:駒形神社~挾石坂

『旧東海道を歩く』ブログ 目次旧東海道を歩いていくと、駒形神社、毘沙門天の案内看板が見えて来た。旧東海道は右側の道。150m程進むと日だろに駒形神社、毘沙門天の入口が。駒形神社の朱の鳥居。階段を上り進んで行く。正面に駒形神社の拝殿が見えて来た。『蓑笠明神社(みのかさみょうじんしゃ)』。「商売繁盛の福徳をもたらす神、芦ノ湖の豊漁を司る神として信仰される蓑笠明神は、毎月十三日 箱根権現にお参りされた。その時 蓑笠をつけられたところからこう呼ばれている。この蓑笠明神社は、箱根権現社外の末社で箱根宿の東、明神川の流れ込む芦ノ湖のほとりに鎮斎された。創建は江戸時代の初めで、三島から移住した里人の勧請によるものである。明治以降、神衹制度の変革により昭和三年駒形神社に合祀奉遷されたが、平成の大御代を寿ぎ奉る、御大典記念奉賛事業として神社殿を造営、平成四年夏鎮斎された。」『犬塚明神』。入口右には『犬塚明神』と書かれた銘板が。「元和4年(1618)箱根宿が創設された時、付近には狼がたくさんいて、建設中の宿の人々を悩ませました。そこで、唐犬2匹を手に入れて、狼を退治させ、やっと宿場が完成しました。しかし、2匹の唐犬も傷付いて死んでしまいました。人々は宿場を完成させてくれた2匹の唐犬をここに埋め、「犬塚明神」と崇め祀りました。」駒形神社『拝殿』。駒ヶ岳を仰ぎ見る芦ノ湖南岸に鎮座する駒形神社は、駒ヶ岳の地主神 駒形大神を祀る古社。古くは「駒形権現(こまがたごんげん)」「荒湯駒形権現(あらゆこまがたごんげん)」と呼ばれ、その淵源は遙か悠久の昔、駒ヶ岳の山岳信仰に遡ると云われ、関東総鎮守として武門の崇敬を集めた箱根神社の社外の末社として尊崇されてきた町内の鎮守様。地元の住民には、古くから「駒形さん」と親しまれています。境内には駒形神社のほか、「箱根七福神 毘沙門天社」「蓑笠明神社」「犬塚明神社」が鎮座。御祭神の駒形大神とは 天御中主大神(あめのみなかぬしのかみ) 素戔鳴尊(すさのおのみこと) 、大山衹神(おおやまづみのかみ) の三柱を総して駒形大神と称されると。『箱根七福神 毘沙門天』。七福神(しちふくじん)は、あらゆるものに福をもたらすとして日本で信仰されてきた。恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁才天(弁財天)、福禄寿、寿老人、布袋の七柱の神。七福神は、室町時代ごろから幸運、福運、とくに金運をさずけてくださる七神として信仰されるようになった。毘沙門天は、四天王の一仏で、別名「多聞天」といい、七福神の中で、唯一の武将の姿をしていて、右手に宝棒、左手に宝塔、足の下に邪鬼天の邪鬼を踏みつけている。七福神では、融通招福の神として信仰されている。『庚申供養塔』。そして駒形神社を後にし、旧東海道に戻ると直ぐに分岐地点に出た。真っすぐが旧東海道であると道標から。『芦ノ湖西岸歩道』の案内板。芦ノ湖西岸歩道は、芦ノ湖の西岸を半周するルートで、延長約11キロの平坦で非常に静かな歩きやすいハイキングコース。山道へと進む舗装道路を進んで行くと左右に多くの石仏が並んでいた。もとは芦川集落内の駒形神社境内にあったものを移したと。ここには、箱根で最も古い万治元年(一六五八)の庚申塔や、江戸時代後期に建てられた多くの巡礼供養塔などがあった。石仏・石搭の大半は巡礼塔で、箱根宿の宿民が巡礼成就の記念や供養として建立したものもあるとのこと。『国指定史跡「箱根旧街道」向坂地区杉並木・石畳』旧箱根宿 の西側にあたる芦川の町並みを過ぎると、旧東海道 は、箱根峠 までの約四百メートルにわたって、急坂が続きます。この坂は順に「向坂」「赤石坂」「釜石坂」「風越坂」と呼ばれています。江戸時代前期、街道整備の一環として、この急坂の両側には杉が植えられ、道路には石畳 が敷設されました。これらは今日まで残されており、当時の街道の面影を今に伝えていることから、昭和三十五年に国史跡に指定されました。『芦川の石仏群 』「この箱根旧街道向坂地区の入口付近には、「芦川の石仏群」と呼ばれる、数多くの石仏・石塔があります。 もとは芦川集落内の駒形神社境内にあったものを移したといわれています。ここには、箱根で最も古い万治元年(一六五八)の庚申塔や、江戸時代後期に建てられた多くの巡礼供養塔などがあります。これらの石仏・石塔には、当時造立にかかわった地元の方々の名前が見られ、地域の信仰の様子を知る上でも貴重なものとなっています。」石仏群の先に再び山にさしかかる向坂(むこうさか)の石畳があり、左手に向坂碑が建っていた。「芦ノ湖湖畔の箱根宿を過ぎますと再び山にさしかかります。この坂が向坂です。坂の入り口に石仏群があり、往時の杉並木も石畳も残っていて味わい深い坂です。」この先は大きな玉石が一面に敷かれていた。現国道1号線の下を潜り更に進む。『赤石坂(あかいしざか)』国道1号線をくぐるとその先に赤石坂があり、両側は熊笹に覆われ、自然の杉並木が続いていた。「国道一号を挟んで両側に石畳と杉並木が残っています。道を下れば旧箱根宿の一つであった芦川の集落に, 道を上れば相模の国と伊豆の国を分ける箱根峠に達します。」左手には多くの杉並木が。更に石畳を進むと『釜石坂(かまいしさか)』。続いて釜石坂で、「この坂道に残る杉並木は芦ノ湖畔のドンキン地区、吾妻獄地区、箱根関所付近の新谷町地区と並んで、箱根旧街道に現存する江戸時代の杉並木です。四つの地区合わせて、約四二〇本の老杉が残っています。」再び杉並木を。さらに坂道は続く。『風越坂(かざこしさか)』。釜石坂の先は風越台への風越坂である。この石畳の坂を登り、その先の急な階段を登ると、東海道名所図絵にもある風越台となる。「江戸時代の延宝八(1680)年」、箱根旧街道に石畳が敷かれました。当時」、石畳が敷かれた場所は坂道だけで、集落の中や平坦な所には、石畳は敷かれませんでした。」そして次に現われたのが木製の階段。『挾石坂(はさみいしさか)』。「箱根峠にかかる坂です。峠は、当時の浮世絵をみますと伊豆の国を分ける標柱と、ゴロゴロした石、一面のカヤしか描かれていません。まことに荒涼とした峠でした。三島宿までは、ここからさらに四里(十六キロ)近く、こわめし坂、自転坂などの難所がつづきます。」『国指定史跡 箱根旧街道』。箱根へ向かう人用の表示板も。 ・・・その1・・・に戻る ・・・つづく・・・

2019.03.28

コメント(0)

-

旧東海道を歩く(箱根~三島)その1・箱根町:箱根関所跡~箱根町:箱根駅伝ゴール&スタート

ポルトガル旅行や河津桜の旅行記(備忘録)を優先したため、「旧東海道を歩く」のブログアップが後回しになりましたが、今日から再開です。既にこの「旧東海道を歩く」のきっかけとなった箱根旧街道(石畳)コース(⬅リンク)のアップは終了していますので、ここからは箱根関所以降のブログアップになります。---------------------------------------------------------------------------------------------------『旧東海道を歩く』ブログ 目次正月の三が日も明け、1月4日に昨年やり残した箱根関所跡から三島までの箱根越えを歩いて来ました。いつもの旅友は既に年末に完歩済みでしたので単独での山下りとなりました。自宅を5:35に出発し、小田急線、JR東海道線を乗り継いで小田原駅へ。小田原駅から6:50発の箱根町行きのバスに乗り箱根関所前を目指す。途中、国道1号線沿いにある『ういろう』店がバスの車窓右に。『箱根湯本駅』。1月2日に行われた箱根駅伝の往路5区と全く同じ道をバスは進む。箱根登山鉄道の大平台駅を過ぎてカーブを曲がっていくと右手に林泉寺が。ここは、大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)に連座して処刑された内山愚童が住職をつとめていた寺。宮ノ下温泉の煙がモクモクと。小涌谷(こあくだに)駅前の踏切を渡る。箱根小涌園ユネッサン前を大きく左にカーブ。ユネッサンは「湯+ルネッサンス(エーゲ海・古代ローマなどをイメージした内装)」からと。そして芦ノ湖遊覧船乗り場前に。海賊船『バーサ』が停泊中。箱根神社 第一鳥居を潜る。元箱根の入口に建つ第一鳥居は、皇太子殿下の御成婚を奉祝して、平成5年(1993年)12月に建替えられた。国道1号線をまたぐ鳥居では、日本一の大きさを誇ると。そして『箱根関所跡』バス停で下車し、この日の『旧東海道を歩く』のスタート。三島方面からの箱根関所への入り口。時間は7:46。『箱根関所』。元和5年(1619)に設けられた箱根関所は、明治になり廃されたが、平成19年(2007)に江戸時代の大工・石工技術、資材を踏襲して完全復元され、往時の詳細な姿を見ることが出来るのだ。京口御門をズームで。箱根関所 案内図。箱根関所(⬅リンク)は既に何回か訪ねてブログアップしていますのでリンクを参照願います。そしてこの日のルートは下記の赤い太線の約14.8kmの旧東海道の下り。箱根駅伝の往路の最後の直線を歩く。24時間前のこの場所は人の波であったが、人の姿は殆どなし。道路脇の植込みの木々は霜で真っ白に変身。『箱根駅伝ミュージアム』前。『箱根関所南』交差点の角には『駅伝広場石碑』が。『箱根駅伝』テレビ中継で、国道1号の箱根神社鳥居を抜けて最後のコーナーを回ると、ゴールテープの張られた芦ノ湖の湖畔(駅伝碑)。その最後のコーナー部分に設けられた広場が駅伝広場。駅伝広場の中央には、平成15年5月に設置された「襷-TASUKI-」のモニュメントも。5区の往路でゴールするランナーをイメージした石碑の裏側には、駅伝の由来や箱根区間のコースが記されていた。石碑を囲む板塀には箱根山中を走る選手の写真が。『復路のスタート風景』。『往路ゴール風景』。『箱根山中を走る選手』。『塔ノ沢出山の鉄橋付近を走る選手』『湯本旭橋を走る選手』。そして交差点を右折すると、往路のゴール地点が見えた。そして未だ、『東京箱根間往復大学駅伝競争大会』と書かれた紅白幕の柱が残されていた。その横には『東京箱根間往復大学駅伝競争往路ゴール』と刻まれた石柱が。その裏には『東京箱根間往復大学駅伝競争復路スタート』と刻まれていた。箱根駅伝 往路のゴール・復路のスタートである芦ノ湖畔には 箱根駅伝に関連した3つの記念碑があった。一つ は昭和 36(1961)年に建てられた「東京箱根間大学 駅伝競走記念碑」、二つ目は昭和 59(1984)年の第 60 回大会を記念して建てられた「駅伝を讃えて」の 詩碑、三つ目は平成 6(1994)年の第 70 回大会を記 念して建てられた下の写真の「箱根駅伝栄光の碑・若き力を讃 えて」の碑(ブロンズ像)。「駅伝を讃えて」の 詩碑。「若い豹は春の象徴 君たちが走ると 東海に春がよみがえる 富士はおおらかに微笑み 相模の海は夢多い調べをおくる 君たちは意志と力の群像 君たちは青春の花々 赤や海老茶や紫が入り乱れて 春のさきがけの テープを織りなす 君たちは光のようにはつらつと走り 町々を 並木を 野を 山を 呼びさます はるのつばさ 東京箱根間大学駅伝 二日間のレースは 二つないスポーツの交響楽 自然の美と スポーツの美の 明るく展ける新春のフイルム よろこびと涙を わかち合う220キロ 若い日の楽しい感激よ」と。そして暫くすると雲の合間に富士山が姿を現す。そして完全に白き頂を見せてくれた。東海道五十三次之内 箱根 湖水図 / 歌川 広重。左手には美しい芦ノ湖があり、山並の向こうにさらに富士山が見えるのです。箱根海賊船には「歓迎 箱根駅伝」の横断幕が。左が海賊船『ビクトリー』、右が海賊船『ロワイヤルⅡ』。そして『東京箱根間往復大学駅伝競争往復路ゴール&スタート』地点を後にし旧東海道を箱根駒形神社方面に歩を進める。 ・・・つづく・・・

2019.03.27

コメント(0)

-

河津桜と西伊豆巡り(その5):西伊豆・大田子海岸からの夕景

136号線を北上し、浮子トンネルの手前の田子南の交差点を斜めに入り大田子(おおたご)海岸に向かって進む。水門・「潮騒の塔」の前の駐車場に車を駐める。車を降りると後方にあったのが「大田子海岸夕陽展望所(OTAGO Sunset View Terrace)」。2種類の案内ボードが。右手にあったのが「大田子海岸」の夕陽の案内ボード。ここ大田子海岸の夕日は絶景で、「日本の夕陽百選」にも選ばれていると。小島や奇岩のシルエットに夕日が映える様子は、日本一と呼ぶに相応しい光景。写真撮影にも最適で、普通に写しても素晴らしい絶景が撮影出来る。西伊豆町は夕日で町おこしをしており「夕陽日本一宣言」をしている程。堂ヶ島海岸の夕日も有名だが、特に3月と9月に見頃になる大田子海岸は断然おすすめであると。案内板の写真を撮影。大田子海岸には田子島という、大小二つのコブのような男島・女島があり、「メガネッチョ」と呼ばれるゴジラのような岩が手前にあるのだ。大小二つのコブの間にメガネッチョを重ねた角度で眺めた時に、丁度メガネッチョに太陽が沈むのが、春分の日と秋分の日なのだと。メガネッチョ(ゴジラ岩)の隣の丸い島が弁天島。弁財天を祀ってあり、祭礼は毎年5月最初の己の日で、本開帳は60年、中開帳は30年に一度行なわれるのだと。一番最近に行われた本開帳は昭和35年。これが春分の夕景であろうか? 【https://www.travel.co.jp/guide/article/28610/】より展望所にあるイルカのガラスのオブジェが美しかった。森あきほ氏デザインのガラス作品「共演」。手前のゴジラ岩(メガネッチョ)。メガネッチョの意味は「めがねみたい!」と言う意味らしい。左の島は尊之島、そして田子島(右:女島、左:男島)、ゴジラ岩(メガネッチョ)、弁天島。尊之島は三つこぶの島で漁業の神、事代主尊(ことしろぬしのみこと)が釣りをされたので、「尊」の字をとって尊之島と呼ばれるようになった、あるいは日本武尊が蝦夷征伐のとき、」立ち寄ったことから命名されたともいわれているのだと。田子島の女島の頂きには小さな灯台が。オブジェの穴からゴジラ岩を望む。この日の日の入時間は17:30頃で、約2時間待つことに。スマホで日没の方向を調べると、もっと北側に陣取る方が良さそうなので車で細い坂道を弁天山の裏の山道を登って駐車できる場所まで行き、更に徒歩で進む。右の島は尊の山、手前にゴジラ岩が見える場所に。ゴジラ岩とその奥に田子の岬が。西の空が漸く赤く染まり始めて来た。時間は16:42。駿河湾の水平線近くはスポットライトを浴びて。光の帯がこちらに向かって伸びて来た。帯の幅も広がり、刻々と変化していく夕景を楽しむ。太陽の下には雲が陣取っていた。カメラをズームしてみると、太陽が沈む方向には御前崎の岬があり水平線には沈まないことを知ったのであった。小さな船が田子島方面に向かっていた。そして暫くすると灯台に灯が入る。回転しているので灯は数秒ごとに。田子島の釣り人を迎えに行って戻って来た船であった。行きは2人であったが、帰りは総勢6人以上。そして雲の下に真っ赤な夕日が姿を現す。時間は17:25。海、そして空がもっともっと赤く染まって欲しいのであったが・・・。黒い雲の下だけが真っ赤に染まる。その下に御前崎の岬が。光の帯がやや赤く染まって来たが。太陽をズームで。御前崎の岬の鉄塔の姿がおぼろげに。しかし赤い光の帯は消えて。そして御前崎の岬の陸地に沈む太陽。時間は17:31。太陽の半分が沈み、日没直前に。更に沈み。そしてこの日の日没、時間は17:33。しかし周囲は真っ赤に染まらず。ゴジラ岩を再び。田子島の男島・女島。女島の灯台の灯だけは刻々と鮮やかに。3月の春分の頃にサンセット撮影で再度来たいとの旅友Sさんの言葉に合意。そしてこんな写真を撮りたいと。 【http://acchan98.com/archives/384.html】より ・・・完・・・

2019.03.26

コメント(1)

-

河津桜と西伊豆巡り(その4):マーガレットライン~西伊豆・堂ヶ島

「みなみの桜」の散策を終え、西伊豆を目指してマーガレットラインを進む。右手には下賀茂温泉・銀の湯会館が。左手に子浦の海岸が。更に進んで別の場所から子浦を。伊浜展望広場で休憩。手前の島は「宇留井島」。岬をズームで。こちらが「波勝崎」。下の村は伊浜。今でもビニールハウス内ではマーガレット栽培が行われているのであろうか。波勝崎の猿園があるので、猿の家族の像であろうか。「夕日ヶ丘 五猿(ご縁)の像」と。「みなみの桜」もピンクに染まって。雲見海岸近くからの西伊豆海岸。遠くにダイビングスポット「三競」のある岬が見えた。その手前にあったのが牛着岩(うしつきいわ)の大牛と子牛。牛着岩というちょっと変わった名前には、次のようないわれがあるのだと。『その昔、子の年に暴風雨があり、雲見一帯は大洪水になりました。民家や家畜はみな海に押し流されましたが、一夜明けてみると、港の正面の岩に牛が流れ着いていて、無事だったということです。それ以来、雲見の人たちはこの岩を牛着岩と呼ぷようになりました。今でも人々は、大きい岩を「大牛着」小さい岩を「小牛着」と呼ぴ、鳥居を建ててしめ縄を張り、港と船の安全を祈願しています。』と。西伊豆の青い海。正面は黒崎の岬。天気は良ければ富士山の勇姿が見えたのであったが・・・。石部の町を通過。そして松崎町を通過し、仁科漁港に在る「沖あがり食堂」で今年も昼食を。いつものオジサンが迎えてくれた。1年ぶりの再会で記念撮影を。「沖あがり食堂」は魚介類の直売所と食堂が一体となっている漁協直営の店。西伊豆町は海の幸が豊富な上、日本一の夕日がみれる観光スポットが多数あるのだ。「沖あがり食堂」は、刺身イカを乗せた「イカス丼」、漬けたイカと卵の黄身で夕陽をかたどった「夕陽丼」、刺身イカと漬けたイカを乗せた「いか様丼」など『イカ』と『丼』にこだわるユニークな食堂。今年も『イカ様丼』(820円)を楽しむ。刺身イカと漬けたイカを乗せた『いか様丼』。店内の壁には『夕日』のポスターが。旅友の勧めでこの光景を見に西伊豆に車を向かたのであった。「きっとそれは一生ものの絶景です」と。食事を済ませ堂ヶ島に向かって車を走らせる。中央の島が「蛇島(じゃじま)」。島の中段の地層が蛇のウロコや流のような形をしていることから「蛇島」と名付けられたと。 車窓から蛇島を振り返る。そして堂ヶ島に到着し、車を降り散策開始。岩場を歩く。港には観光遊覧船の姿はなく強風で欠航していると。手摺のない岩場を慎重に。朝は風が強かったようだが、この時は風もほとんど無く。亀岩そして蛇島。風がないとはいえ、白波が押し寄せ渦を。思わず吸い込まれそうに。正面の島が「三四郎島」。「三四郎島」は、静岡県堂ヶ島の沖合約200メートルのところにある。1つの島ではなく、象島(伝兵衛島)・中ノ島・沖ノ瀬島・高島の総称。沖ノ瀬島と中ノ島は潮が引くとつながるので、1つに数え「中ノ島」と呼ぶことも。見る角度によっても島の数が変わって見えることが、「三四郎島」の名前の由来となったと。この三四郎島は、大変珍しい「トンボロ現象」が起こることで知られているのだ。干潮の潮位が50センチ以下の時、瀬浜海岸と一番手前の「象島」との間に、長さ250メートル・幅30メートルの「トンボロ」(陸地と島をつなぐ州)が出現。大潮の日や潮位が30センチ以下の時ならば、足を濡らさず歩いて島まで渡ることができると。渡った先の、象島と中ノ島の間にある「潮だまり」は磯遊びに絶好の場所。瀬浜海岸から見る三四郎島とトンボロを前に沈む夕陽は、心に残る素晴らしいものであると。残念ながら、この時は満潮に向かう時期で「トンボロ」の姿は・・・。トンボロ現象とは普段は海によって隔てられている陸地と島が、干潮時に干上がった海底で繋がる現象である。我が市にある「江の島」も「トンボロ現象」の発生する島として知られているのです。「トンボロ」が起きるとこの様な光景になるのだと。(ポスターより)「♪♪海が割れるのよ 道ができるのよ 島と島がつながるの こちら珍島(ちんど)から あちら芽島里(もどり)まで 海の神様 カムサハムニダ♪♪」この歌は、もちろん天童よしみの「珍島物語」そして凝灰岩の海蝕によってできた天然記念物の堂ヶ島の「天窓洞」。その天井に空いた穴から見る景観、射し込む光の美しさは、まるで天使が舞い降りてくるように幻想的であるのだと。堂ヶ島の天然記念物「天窓洞(てんそうどう)」案内板。昭和天皇・皇后陛下堂ヶ島行幸記念植樹の横に石碑。昭和天皇に同行した、入江相政侍従の歌であると。『たらちねの 母の好みし つはぶきは この海のへに 花咲にほふ』陸地側からの洞の入口。天窓洞への入口は、西口、南口、東口と三カ所あるのだと。裸像、誰の作品であったのだろうか。そして堂ヶ島 地下道の壁にあった夕日の写真。この後、この夕景を見に向かったのであったが・・・・。これでも良いかとも・・・。遊覧船の乗船券売り場にはやはり『欠航』のパネルが。 ・・・つづく・・・

2019.03.25

コメント(2)

-

河津桜と西伊豆巡り(その3):南伊豆町「みなみの桜と菜の花まつり」

品野の菜の花を楽しんだ後は136号線のマーガレットラインを青野川に沿って上流側に向かって進む。そして来の宮橋近くの有料駐車場にすべりこむ。今年も橋の袂の女性裸像が迎えてくれた。「みなみの桜」案内図。こちらは南伊豆町・青野川の堤防上に咲く、河津町と同じ河津桜。「来の宮橋」からの青野川の下流に向かっての絶景。河津町に較べて河津桜自体が堂々とした大木なのです。そして散策道に柵等の人工物が無く眺望が素晴らしいのです。また素晴らしい眺望の中で河原をずっと歩いて行けるのも。こちらも満開そのもの。「湯けむり橋」の名前も風情十分。「湯けむり橋」からは下賀茂温泉「銀の湯会館」の湯けむりが。南伊豆町・青野川沿いに800本の河津桜が咲き乱れていたのです。毎年2月10日~3月10日の「みなみの桜と菜の花まつり」の期間中は18:00~21:00 まで銀の湯橋付近~九条橋付近でライトアップも行われているのです。濃いピンクの花をズームして。お花見を人力車で楽しむオバチャン達。「湯けむり橋」から「来の宮橋」方面を見る。散策道には菜の花も咲いて。この時間の河津町の河津桜散策道は中国と化しているのであろうがこの「みなみの桜」には人の数も比較的少なくこれぞ『穴場』。ピンク+黄色のコラボを楽しみながら下流に向かって歩く。ここが人力車基地。青田川の水面に映って。青野川散策マップ。道の駅 下賀茂温泉 湯の花に立ち寄る。伊豆半島南部の観光拠点となる道の駅。観光協会、農林水産物販売所、足湯などがあった。2009年に開所した、静岡県内20番目となる道の駅とのこと。地元農家などが出品する販売所では、旬の味覚を格安で販売していた。『紅菜苔』が販売されていた。旅友からさっと茹でてお浸しやあえ物にすると美味しいとのことであったので、帰宅後にネットで種を購入し撒いてみました。順調に発芽し生育中です。柑橘類の試食を楽しんだのでした。販売所横の「仲良し地蔵」。「さんま寿司」500円/6カットを購入。人気があるようで、品切れのため本店から急送15分待ちで我々も一箱購入しシェアーしたが、旅友のOさんは青物はダメだと。青田川の水面が輝く。「さんま寿司」をテレビ局のカメラマンも撮影を。人の姿が少ないことにビックリ!!幹も太く大きな姿の河津桜が並んでいるのであった。青野川の上流、来の宮橋方面を見る。下流側。残念ながらここではメジロには会えなかった。再び菜の花との共演する姿をカメラに。ネットには「みなみの桜」の動画⬅リンク がここにもありましたので、紹介させていただきます。併せて今年の動画2⬅リンク も紹介させていただきます。 ・・・つづく・・・

2019.03.24

コメント(2)

-

河津桜と西伊豆巡り(その2):河津桜~日野(ひんの)の菜の花

河津桜原木の鑑賞後は再び河津川の堤を下流側に向かって進む。往きに寄った「さんまハリコ」の土産物屋に約束通りに立ち寄り試食。アジの干物を3枚、土産に購入。満開で花の後ろは全く見えない。そして動画⬅リンクもネットから紹介させていただきます。椿の花も負けじと。濃いピンクと黄色の共演を楽しむ。伊豆・稲取温泉の「第22回 雛のつるし飾りまつり」も開催中と。残念ながらミツバチの訪花の姿は見ることが出来なかった。10時を過ぎ観光客の姿も増えて来た、そしていたるところで中国語が。菜の花も背伸びして河津桜の花見を楽しんでいた。河津桜、菜の花、紅白の垂れ幕、これぞ和の早春の風景そのもの。土産物屋では「さくら饅頭」がどこの店にも。青空も刻々と拡がって来た。そして漸くメジロを発見。河津桜と菜の花が同時に満開状態は幸運そのもの。河津川の流れは静かに。足湯を楽しむ人々の姿も。足湯の場所には河津町観光案内図が。河津桜以外にも様々な観光場所があるのだと。駐車場に戻る途中のみかん売り場。そして駐車場に戻り南伊豆町に向かって走る。「かじやの桜」を車窓から。河津桜原木が発見され、まだ開花して間もない頃、接ぎ木による苗の生産が始まった。その時の苗は河津町内の関係者にも配られ、それらの桜は今では立派に成長しており、地元の方には一期生と呼ばれているのだと。「かじやの桜」もその1本で、樹高はそんなにないが、枝振りとたくさん咲いた花の素晴らしさは見事そのもの。そして135号線を更に南下する。車窓からの東伊豆の海岸風景を楽しむ。遠くに大島そして三原山の姿が確認できた。入田浜海水浴場の先の岩場。小湊第一隧道。本根岬手前から、これまで走って来た伊豆東海岸を振り返る。マリンブルーに染まる白浜海岸。そして稲生沢川に架かる新下田橋を通過。この橋の欄干に大きな人魚の像が座っていた。そして南伊豆町の日野(ひんの)交差点にある「菜の花畑」前のコンビニ駐車場に車を駐める。「第21回みなみの桜と菜の花まつり」が2/10~3/10の開催期間で行われていた。そして18時~21時までライトアップされると。菜の花畑の中に造られた木道を散策。青田川沿いの桜はまだ開花していなかった。「元気な百姓達の南伊豆町菜の花畑」と。日野地区の休耕地に毎年1~4月は菜の花、8月はひまわり畑が広がると。花は地元の皆さんが協力し、「元気な百姓祭」という活動で種まきをし育てているのだと。黄色一色の世界が拡がっていた。桜の開花はこれから。山の上からの景色も美しいであろう。日野(ひんの)地区の青野川河川敷には黄色い菜の花が約27,000㎡の辺り一面に咲き乱れているのであった。菜の花の香りが一面に漂い、しかしこの香りには好き嫌いがあるようだ。菜の花をズームで。蕾は食べても美味いのである。おひたし、辛子和え、お吸い物、サラダ・・・・・。木道も綺麗に整備されていた。再び黄色の世界をカメラに。 ・・・つづく・・・

2019.03.23

コメント(0)

-

河津桜と西伊豆巡り(その1):河津桜~原木河津桜

テレビのニュースでは九州から桜前線が上昇中と各局で。18日に四国・宇和島で開花。20日に長崎、高知県宿毛で開花し、東京も4輪ほどの花が咲いたと。そし昨日21日には東京都心で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表。靖国神社(千代田区)の標本木で気象台の職員が確認したと。平年より5日早く、昨年より4日遅かったとこれもテレビのニュースで。ポルトガルから帰国後、その旅行記(備忘録)を1ヶ月以上に渡り延々とアップして来た為以下のブログのアップが1ヶ月以上遅れてしまいました。今年も、ポルトガル帰国後の2月21日(木)に3人で河津桜そして西伊豆巡りの日帰りドライブに行って来ました。何時ものように自宅から車で6時に茅ヶ崎の旅友Sさん宅へ。そしてSさんの愛車に乗り換えて二宮に住むOさん宅へ。そして西湘バイパスを利用して小田原方面に。西湘バイパス・早川出口から左折し国道135号線へ。相模湾も赤く染まって来ていた。雲の量も多く、相模湾の水面もスポットライトを浴びた如くに。熱海海岸を車窓から。山の上に立つ熱海城。伊東にあるホテルサンハトヤが前方に。初島。エクシバ初島クラブの建物も見えた。利島、鵜渡根島、新島の姿も。そして眼下に伊豆稲取の街並みが。国道135号線の両脇に開花した河津桜がだんだんと増えて来た。伊豆今井浜付近を通過。そして8:56過ぎに有料(700円)駐車場に到着し車を降り散策開始。今年、2019年の第29回「河津桜まつり」は2/10~3/10までの1ヶ月間。河津桜の見どころは、河津川の堤上がメイン会場。河津桜はカンヒザクラ系と早咲きのオオシマザクラ系の自然交配種といわれ、開花の時期が早く花が大きい桜。河津川周辺を中心に町内に約8000本(川沿いは約850本)が植えられ、今年は2月10日から3月10日に「河津桜まつり」が催されていたのであった。河津川沿いの散策道入口では満開の河津桜と菜の花が迎えてくれた。幸いにも快晴の河津桜のお花見ウォーキング。これぞ満開。散策コースの脇には様々な土産物やが並んでいた。「ハリコ」10本500円。さんまの丸干し干物(ひもの)。「ハリコ」とはサンマの幼魚の丸干しを言うとオバチャンから。この日は平日の木曜日の早朝につき、まだ観光客の姿は比較的少なかった。ポルトガルで楽しんだミモザの苗木も売られていた。河津川の両脇の堤防に連なる満開の河津桜。干し椎茸も山のように。濃いピンクのトンネルの下を進む。開花が進むと中心のピンクの濃さが増して行く河津桜。河津川の水面に映る姿も。満開とはこの状態を言うのだと勝手に。咲くならば太幹にと。黄金柑(ゴールデンオレンジ)。川の白き流れを背景に。売店の隅にはつるし雛が。再びピンクの帯を。そして青空を見つけてズームで。豊泉橋(ほうせんばし)が見えて来た。様々な土産物屋、そして試食を楽しみながら進む。そして「帰りにまた寄るね」と言いながら??・・・・。豊泉橋(ほうせんばし)から下流側を。上流側。このピンクの濃さに誘われて毎年。そして県道沿いの民家の庭にある「河津桜原木」を訪ねる。桜の近くに立てられている「河津桜原木物語」。『昭和30年頃の二月のある日、この家の主人であった飯田勝美氏が、河津川沿いの冬枯れの雑草の中で芽吹いていた約1メートル位に育った桜の若木を偶然見つけて庭先に植えた事が始まりでした。約十年後の昭和41年1月下旬、やっと桜が咲き始めました。同年四月、主の勝美氏は花が咲くのを見届け、永眠しました。その後きれいに咲く桜を見て譲ってほしいという話もありましたが、思い出の桜のため手放さなかったそうです。当時、この家の屋号からこの桜は「小峰桜」と呼ばれ親しまれていました。その後の調査で新種の桜とわかり昭和49年には河津で生まれた桜であることから「河津桜」と命名され昭和50年4月に河津町の木に指定されした。』と。河津桜原木保護育成基金ご協力依頼の看板が。原木の幹周は約115cmで樹齢は50〜60年くらい。たくさんの花が玉のように塊になって咲いているのであった。今年も頑張って咲いてくれていました。オレンジ色のアロエの花も。原木を別の角度から。愛犬に必死にお色直しした衣装を着させ、ポーズを取らせ愛犬家が記念写真を。 ・・・つづく・・・

2019.03.22

コメント(2)

-

ポルトガル旅行記:その34(ロンドン経由で成田へ 2019.02.14~15)

日本への帰国のこの日は、4:05にホテルを出発。遅れる旅友もなく、ほぼ予定時間にホテルを出発。朝食は、ホテルが造ってくれたサンドイッチをバスの中で食べる。30分弱走り、リスボンのウンベルト・デルガード空港(Aeroporto Humberto Delgado)に到着。荷物を受け取り、ドライバーに感謝を伝える。そしてBAカウンタに向かいチェックイン。空港ロビーの柱には、空調用のダクトが囲みユニークな姿に。セキュリティー検査、出国検査も順調に進む。リスボン空港からロンドン・ヒースロー空港へは7:15発のBA499便。JL、AA、QRとの共同運航便。そして時間どおりでの離陸。機窓からはテージョ川河口に架かるリスボン・ヴァスコ・ダ・ガマ橋(Ponte Vasco da Gama)が見えた。橋はリスボン側から川の上で下りながら大きく右にカーブ。このテージョ川も水源はスペイン。アラゴン州テルエル県のアルバラシン山地がその始まり。スペインではタホ川と呼ばれているのだ。。そしてひたすら直線にて対岸に。リスボン近郊のサカヴェン (Sacavém) とモンチジョ (Montijo) を結ぶ。全長は17.2kmあり、ヨーロッパで最も長い橋として知られていると。今回のツアーでは対岸側を訪ねる機会はなかったが。朝日が機窓に射し込む。そしてロンドンに向かってひたすら北上。北海が朝日に赤く輝く。時間は9:02。そしてテムズ川の河口が見えて来た。ロンドン市内はこの場所から上流、河口から90kmの距離。機窓にはロンドン郊外の住宅街が見えて来た。テムズ川が大きく蛇行し、その懐(ふところ)にはO2アリーナの白い円球形の建物が。ザ・O2アリーナ(ザ・オーツーアリーナ、 The O2 Arena) は、ロンドンの娯楽施設「The O2」内にある多目的アリーナ。最大2万人収容。2009年の世界体操競技選手権、2012年のロンドンオリンピック、パラリンピックの会場のひとつにもなっていると。ロンドン橋が中央に。『ロンドン橋落ちた』という童歌(en:Nursery rhyme)によって世界に知られている、極めて有名な橋。1750年にウェストミンスター・ブリッジが架けられるまでロンドン市内でテムズ川に架かる橋としては唯一のものであったと。ロンドン橋はタワーブリッジとキャノン・ストリート鉄道橋の間に位置する。市内のシティとサザークを結び、プール・オブ・ロンドンの西端に位置する。橋の南側にはサザーク大聖堂とロンドン・ブリッジ駅が、北側にはロンドン大火記念碑とバンク・アンド・モニュメント駅がある。そして大観覧車のロンドン・アイ、テムズ川、ウェストミンスター橋そしてビッグベンがはっきりと見えた。2013年の4月に、当時ロンドンに勤務する独身であった長男を訪ねて、この地を妻と訪ね、3人で歩いた場所が眼下に拡がっていたのであった。イギリスの首都ロンドンにあるウェストミンスター宮殿(英国国会議事堂)に付属する時計台の大時鐘の愛称・ビッグ・ベンをズームで。迷路に迷い込んだイギリスのEU離脱はどのようになるのであろうか?ハマースミスブリッジ(Hammersmith Bridge)。ロンドン、テムズ川にかかっている橋で、一番古い橋だと2003年に訪ねた際に知った。1824年にイギリス政府がテムズ川に橋をかけることを決行された1番目の橋。広いテムズ川に、十分な重さに耐えられるだけの橋の完成は難しく、1884年に漸く完成。そして着陸態勢に入りロンドン・ヒースロー空港へ。10:10に着陸し、ターミナル3からターミナル5へバスにて移動。ターミナル5内を移動。ターミナル5では柱間は長さ100メートルを優に超える構造。中央に出来た無柱の広々とした空間、建築部材の繋ぎ目部分が覆われる事なく露出されており、いたるところでジョイント部が見られたのであった。巨大な空間が拡がっていた。日本への便はBA005便であったが、出発ゲート表示がいつまでたっても出ないのであった。搭乗ゲートの表示を待つ旅友。添乗員が窓口に行き、情報を入手してくれたのであった。漸く搭乗ゲートも決定したBA005便、13:50発。そして搭乗へ。機体はB777。そして14:13に離陸。ヒースロー空港から北海を北上しデンマーク方向に飛行。最初の機内食を楽しむ。白海(WHITE SEA)上空を飛ぶ。食後は時差ボケ防止用に睡眠改善薬を1錠飲み、爆睡へ。旅友に起こされ朝食を。そして気がつくと機体は日本海を縦断し新潟に向かっていた。日本列島を横断し、成田空港に向かう。そして着陸体制に。成田空港・管制塔。そして無事到着し、入国審査もアッという間に通過し荷物受け取りへ。帰国時にタバコや酒が免税で買える成田空港 第2ターミナルに到着時免税店。そして無事にトランクも受け取り、お世話になった添乗員、旅友に挨拶しSさんの愛車で我が家に向かって東関東自動車道を走る。東関東道を首都高に向かって。習志野本線料金所を通過。横羽線が渋滞していたため芝浦方面経由に。レインボーブリッジを渡る。東京タワー。そして横浜新道へ。横浜薬科大学の校舎。そして我が市に。そして13:15過ぎに我が家まで送って頂いたのであった。ポルトガルそしてスペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラを訪ねる6泊8日の旅であった。2008年に隣のスペインを訪ねたが、スペインと比べると、どうしても知名度は劣るが、歴史的価値の高い建築物や美しい街並みを数多く擁していたのであった。ただ、何度もブログの中で述べたが、見た目から派手で華やかというよりも、精緻かつシックで落ち着いた、歴史的郷愁を誘うような観光名所が多かったのであった。フランス・スペイン・イタリアといった世界的な観光大国が近くにある、というのもポルトガルへの日本人観光客が未だ比較的少ない理由ではとも。ポルトガルの観光名所のうち、ユネスコの世界遺産に指定されているのは、下記。そして今回訪ねた世界遺産は青字の6ヶ所とスペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラの併せて7箇所なのであった。① アゾレス諸島のアングラ・ド・エロイズモの中心地区 - (1983年)② リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔 - (1983年)③ バターリャ修道院 - (1983年)④ トマールのキリスト教修道院 - (1983年)⑤ エヴォラ歴史地区 - (1986年)⑥ アルコバサ修道院 - (1989年)⑦ シントラの文化的景観 - (1995年)⑧ ポルト歴史地区 - (1996年)⑨ コア渓谷とシエガ・ベルデの先史時代の岩絵遺跡群 - (1998年)⑩ マデイラ島の照葉樹林 - (1999年)(自然遺産)⑪ アルト・ドウロ・ワイン生産地域 - (2001年)⑫ ギマランイス歴史地区 - (2001年)⑬ ピコ島のブドウ畑文化の景観 - (2004年)⑭ 国境守備隊駐屯都市エルヴァスとその防衛施設群 - (2012年)⑮ コインブラ大学 - アルタとソフィア - (2013年)2007年7月7日、ポルトガルの首都リスボン(Lisbon)で開かれた新世界七不思議の発表会で下記の如き場所が決定されたと。77か所の候補から主催者が21か所に絞り込んだ後、合計1億人近くがインターネットや電話で投票を行って決められたのだと。1. 万里の長城(The Great Wall)(中国)2. ペトラ遺跡(The pink ruins of Petra)(ヨルダン)3. リオデジャネイロのキリスト像(The statue of Christ the Redeemer)(ブラジル)4. マチュピチュ遺跡(The Incan ruins of Machu Picchu)(ペルー)5. チチェンイツァのピラミッド(The ancient Mayan city of Chichen Itza)(メキシコ)6. コロシアム(The Coliseum)(イタリア・ローマ)7. タージマハル(The Taj Mahal)(インド)そしてギザの大ピラミッドは特別選定となったと。ポルトガルではちゃっかりこれに便乗して独自に「ポルトガル七不思議」を同時に発表、今回のツアーで観光したものでは「ジェロニモス修道院(リスボン)」、「ベレンの塔(リスボン)」、「オビドス城」、「バターリャ修道院(1386年の着工から200年近くもの歳月をかけて完成した世界遺産)」、の4つが入選、残りの3つは「アルコバッサ修道院(1153年建立の世界遺産)」、「ギラマンイシュ城(10世紀の建築、町全体が歴史地区として世界遺産)」、そして「ペナ宮(シントラ)」であったと。上記以外でも今回訪れた「コインブラ(名門コインブラ大学の金泥装飾の図書館)」、「トマール(12~17世紀にかけて建築された世界遺産のキリスト修道院)」、「ナザレ(美しい海岸線を誇るリゾート地)」の他にも「エヴォラ(古代ローマやイスラム文化の面影を宿し、町全体が歴史地区として世界遺産登録)」など、興味深い観光地はまだまだあり、ポルトガルもまた機会があればもう一度訪れてゆっくり巡り歩きたい国であったのです。そしてポルトガルで出会った現地の人々は、皆のんびりとしていて、優しかったのであった。わからないことがあれば、嫌な顔をせずみんな丁寧に答えてくれたのであった。これも温暖な気候が影響しているのであろうか。「人の優しさ」と「物価の安さ」が印象に残っているのである。ヨーロッパの最西端に位置するポルトガル。日本人がこの国を観光で訪れる場合は、スペイン旅行のついでにということが多いのだと。しかし、思い起こせば、ポルトガルはヨーロッパで最初に日本と接触を持った国であり、「鉄砲伝来」等々、日本との縁(えにし)は古く深い。今、ポルトガルは財政危機に直面しているとのことであったが、前述のごとく人々は一様に親日的であり、ノスタルジーに似た温かさを感じたのであった。そしてロカ岬では、アジアの最東端・日本にいる私が、ユーラシア大陸の最西端に立っているんだなぁと思うと、感慨はひとしおなのであった。もそんないかにも「冒険」といった感じを味わえる旅であると感傷的になった自分がいたのであった。もし有り余る時間&金があるのなら、大西洋を越えてアメリカ経由で日本へ戻ってみたいとも。これが「地球一周の旅」!!それはまた、いつの日にか??とも・・・。そしてポルトガルは、最も早く大航海時代に乗り出した国であり、多くの植民地を抱えて、日本には、1543年には、火縄銃を所持した2人のポルトガル人が漂着し日本人に火縄銃を伝えたのであった。この時のポルトガル人が日本へ上陸した最初のヨーロッパ人。鉄砲は、その後、長きにわたる戦国時代に終止符を打つための要となったのであった。この後、通商を求める商人の動きが活発化し、商人と共に、宣教師フランシスコ・ザビエルを初めとする多くの宣教師も日本を訪れたのだ。両国間では、織田信長らの庇護のもと南蛮貿易が開始され、ポルトガルはマカオと九州を拠点に貿易を展開したのであった。そして1582年には天正遣欧少年使節団の派遣が行われたのだ。九州のキリシタン大名、大友宗麟・大村純忠・有馬晴信の名代としてローマへ派遣された4名の少年を中心とした使節団。1584年8月10日にリスボンに到着し、1590年に帰国したのだ。今回の旅で、この使節団が訪れたいくつかの教会を訪ねる事が出来たのであった。しかし1639年第5次鎖国令によりポルトガルとの国交が断絶。1587年、豊臣秀吉によりバテレン追放令が宣告され、自由な貿易は維持されたものの、宣教師は退去となった。江戸時代にもこの政策は踏襲され、ポルトガル人の寄港地は平戸と長崎に制限された。1636年の第4次鎖国令で、貿易に関係のないポルトガル人の入国は禁止され、ポルトガル人は長崎の出島に隔離された。1637年に島原の乱が起きると、幕府はキリスト教徒の結束をおそれ、1639年、第5次鎖国令によりポルトガルとの国交を断絶したのであった。その後も1647年にポルトガル国王が貿易再開のための使節団を派遣するなどしたが、幕府は貿易を拒絶したのであった。これらの歴史は高校の日本史で学んだのであったが、今回の旅行を機会にポルトガルとの歴史を更に詳しく復習してみたいと思っているのである。そしてポルトガル語由来の日本語も数多く在ることを学び直したのであった。 カルタ(歌留多)[カルタォン] cartão ボタン(釦)[ボタアォン]botão フラスコ[フラスコ] frasco カッパ(合羽)[カパ] capa シャボン[サバォン]sabão ビードロ[ヴィドロ]vidro タバコ[タバコ]tabaco コップ[コポ]copo まだまだ、ブランコ、ビスケット、バッテラ、カボチャ等々・・・・。最後に、31人の多人数のツアーであったが、寒くはなく、天候にも恵まれツアー仲間の皆さんは、親切そして賑やかで、楽しい旅であったのだ。ベテラン添乗員もヨーロッパ、スペイン、ポルトガルの歴史に大学教授の如くに詳しく大いに勉強になり、観光の手助けになったのであった。更にツアー仲間の皆さんは極めてpunctualであり、集合時間に遅れる方は皆無であった。ここまで私のポルトガル旅行記、いや個人的な『備忘録』にアクセスいただいた方々に感謝してこのブログを締めさせていただきます。ありがとうございました。さて次回の海外旅行はいつ、何処に?? ・・・完・・・

2019.03.21

コメント(2)

-

ポルトガル旅行記:その33(リスボン ファドディナーショーへ 2019.02.13)

シントラ観光からホテルに戻り、再びオプショナルツアーの「ファドディナーショー」に参加。ホテルから再びバスに乗りファドの会場に到着。時間は19:37。会場は4月25日橋の北側方面にあった「Timpanas」。ポルトガルを旅するなら、是非一度は聴いてみたい民族歌謡・ファド。「運命」が語源とされるファドは、ポルトガルの人々の心に根差し、その旋律と歌声は聴く人の心に響くのであった。 「Timpanas」は民族舞踊とファドが楽しめる店だが、店はそんなに広くはなくてこじんまりとした感じ。そして20時になると食事が運ばれて来た。海藻入りのスープ。メインディッシュはポークソテーとポテト(美味)。ワインは飲み放題であったが、ビールは有料であった。食事が一段落し、周囲が静かになるとファドの開始。ショーは男女各二人のフォークロア(ダンス)男・女性のそれぞれの歌、ギターの競演。踊りも。かなりのご高齢のアコーディオン奏者のオバサン。ギター伴奏にてファド(FAD)の独唱が始まる。イタリアにカンツォーネ、フランスにシャンソン、アルゼンチンにタンゴ、ブラジルにサンバがあるように、ポルトガルにはファドがある。主に「Casa de Fado」と呼ばれる(または「Casa do Fado」)レストランなどで歌われる大衆歌謡で、主にポルトガルギター(ギターラ)と現地ではヴィオラと呼ばれるクラシック・ギター(スチール弦使用)、(時には低音ギター(ヴィオラ・バイショ)が加わる場合もある)で伴奏されるのだと。日本では、ファドは女性が歌うものとの認識が強いようだが、実際には性別に関係なく歌われる。また、ファドは暗く悲しいものだという誤解をもって紹介されることも多いが、我が町を賛美したり、街のうわさ話などを題材とした陽気なファドも数多くあるのだと。ファドツアーに参加した旅友もワインが進み、休憩中は賑やかに。デザート。因みに、「大航海時代に帰らぬ船乗りたちを待つ女たちの歌」という起源説は、1974年まで続いた独裁政権(エスタード・ノーヴォ)の文化政策の中で作られたでっちあげであると。アマリア・ロドリゲス⬅リンク(1920~1999)が国民的歌手として国内外で知られ、その人気は死後も衰える兆しを見せないのだと現地添乗員から。ファドは、日本ではそれほどポピュラーでないため、聴くには専門の店かコンサートに足を運ぶしかありません。しかし、ポルトガルではほとんどのレストランでファドを演奏しているので、楽に聴きに行くことが出来るのだと。ファドを歌う歌手は「ファディスタ(fadista)と呼ばれると。この日のファドも、一人のfadistaとポルトガルギター、そしてビオラの伴奏で演奏された。ファドの歌手には女性が多く、舞台にたつ際には全身黒い衣装を身にまとい、黒いショールを肩にかけるのが一般的なのであると。哀愁が漂い見事な声量のファドを楽しんだのであった。トイレから戻る途中からシャッターを。そして男女 2 組が踊る陽気なムードのフォークロア:ダンスが楽しめたのであった。打楽器には乳搾りの缶の如きものも。現地ではヴィオラと呼ばれるクラシック・ギター(スチール弦使用)。この会場、この演奏メンバーでの動画⬅リンクがネット上にありましたのでご紹介させていただきます。ポルトガルギター(ギターラ)。そしてフィナーレに向かって大御所?の男性がファドの独唱。2種類のギターが哀愁を奏でる。ファドはポルトガルの伝統音楽で、スペインのフラメンコによく似ていたが、踊りと一緒のフラメンコと違って歌だけであった。またフラメンコは、スペインの伝統音楽とはいえ、歌うのも演奏するのも、そして踊るのも、ロマである場合が多いのだと。ロマの音楽の大きな特徴として、テンポや強弱の激しい変化や交替、細やかなリズムや奔放な修飾、ソウルフルなヴォーカル、そして音高をすべるように移動するグリッサンドの多用などが挙げられる、とウィキペディアには。一方でファドには、そういう特徴はないようであったが、私の耳では???。そしてフィナーレの女性独唱。時間は22時前。そしてバスにて戻りホテルに到着。時間は22:30前。そして慌ただしく、シャワーを浴びトランクの整理を行い、翌朝の4時出発に備えてベッドに入ったのであった。 ・・・つづく・・・

2019.03.20

コメント(0)

-

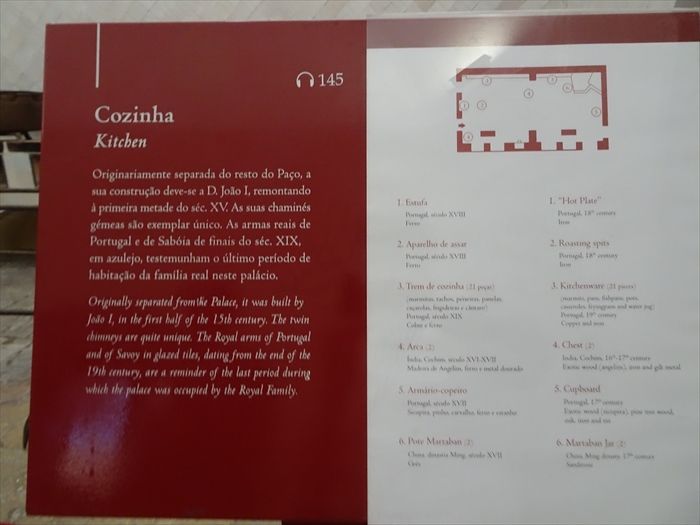

ポルトガル旅行記:その32(シントラ王宮へ-3 2019.02.13)

「厨房(Cozaiha)」。もともと宮殿の他の部分から分離されて、その建設は15世紀前半にさかのぼりジョアン1世によるのもの。双子の煙突は極めてユニークな形状。19世紀末まではポルトガルとサヴォイの王国の武器庫となっていたと。入口上にある紋章は、ルイス1世(在位1861-1889)の王妃マリア=ピア・デ・サボイア(イタリア王ヴィットリオ=エマヌエーレ2世の娘)の紋章であると。左側がポルトガル王家の紋章で、右側の赤地に白十字がマリア=ピア王妃の実家サボイア(サヴォイア)家の紋章と。紋章の上にあるアルファベット「M」と「P」はMaria Piaの頭文字ということか?10以上ある薪コンロ、オーブン、動物を解体した調理台などがあり、煙突の真下には料理を温めておく保温棚があった。王室の宴会の準備に使用され、様々な銅や鉄の台所用品も展示されていた。手前にあるのは、丸焼き用の鉄串であろうか?そして周囲の壁は白一色であった。別の角度から。当時の保温庫。右手はオーブンの如き?高さ約33メートルの円錐形の煙突を王宮の台所内部から見上げる。この厨房は15世紀に造られたものであると。この煙突は、肉を焼いた臭いや煙を外に出す役目をしていたのであろう。空が見えたが雨は降りこまないのであろうか?厨房の隣にある「マヌエル様式の間」への入口。天井もユニーク。絵画と物入れ。正面から。「マヌエル様式の間」。マヌエル1世によって建てられた部屋であると。マヌエル1世(Manuel I、1469年- 1521年)は、ポルトガル王(在位:1495年 - 1521年)。傍流の六男として生まれながら、偶然が重なって平和裡に王位につき、さらにその治世においてインド航路の開設等の吉事に恵まれてポルトガル王国の黄金期を築いたことから、幸運王と称される。先王ジョアン2世の推し進めた中央集権化政策を継承し、海外交易による莫大な利益を背景に、ポルトガルの絶対王政を確立した人物と。天井には、眩いベネツィアングラスのシャンデリア。シャンデリアをズームで。中国からの陶器や、調度品など、当時の珍しい貴重なものが、沢山飾られていた。左側の銀製の鏡も見事。銀製の鏡とその下の暖炉。反対側。中庭。手洗い場であろうか。グロット(Grotto)という、昔のヨーロッパの城や大豪邸の中庭に設置されてる避暑のための小部屋のようなものであると。中庭の彫刻はロープをあしらったマヌエル様式のオブジェ。奥の部屋の壁には全面にアズレージョが。「風呂の洞窟」壁には噴水や庭園を描いたアズレージョが。正面から。タイルの壁に小さな穴があり、そこから水の噴流が風呂場に吹き出すようであった。今で言うシャワーのようなものか?天井。角の部分も面取りがされアズレージョが。土産物売り場。そしてシントラ王宮の見学を終え、広場に出る。王宮のテラスからみるシントラの街並み。山に張り付くように建つ上品な建物が美しかった。ここでしばしの自由行動時間に。城の如き建物が山の斜面に。シントラの王宮を振り返る。王宮前の広場の奥の正面に市役所の塔が。王宮広場前のレストラン。王宮の厨房から見た煙突が2本。ファッション アクセサリー店の建物に立つ塔。上部に鐘と時計が。この像は?メニューを持つオジサン。様々な人形が。オビドスで楽しんだ「Ginja」がここでも売られていた。ここでも一杯1ユーロ。狭い階段の両脇に土産物屋やレストランが所狭しと。店の壁にもアズレージョが。テージョ川に浮かぶキャラベル船であろうか?ポルトガル王?そして再び市役所のユニークな尖塔が見えた。4つ星ホテル・Tivoli Sintraの1階ロビーからガラス越しで「ムーアの城跡」を。ペーナ宮殿(Palácio Nacional da Pena)の見える場所を探したが・・・・。シントラ王宮前の街並み。サン・マルティン教会(St. Martin Church、 Igreja de São Martinho)を訪ねた。比較的質素な小さな教会であった。正面の祭壇。袖廊の上にも。祭壇前から入口を。反対側の袖廊の上にも。2階部分を見上げて。そしてサン・マルティン教会前のシントラ観光案内所 (Posto de Turismo Ask Me Sintra)。集合時間を待つ間にソフトクリームを楽しんだ。もう少し自由時間に余裕があれば、マリア2世の王配フェルナンド2世が建設したペーナ宮殿(Palácio Nacional da Pena)等も訪ねたかったが残念ながら・・・。そしてバスに乗り込み、ホテルへの帰路に。市役所前を通過。 シントラの新聞社・Tipografia Medina Sa。バルカル通り沿いのタワーが前方に。通信用のタワーであろうか?夕方の渋滞が発生。交差点でパーフォーマンスをする女性。そして前日の朝には塗装工事が行こなわれていたショッピングモール・Centro Comercial do Campo Pequenoのドーム。工事も終わりお色直しも完了。そしてホテルに到着したのであった。 ・・・つづく・・・

2019.03.19

コメント(2)

-

ポルトガル旅行記:その31(シントラ王宮へ-2 2019.02.13)

窓から外を見上げると、王宮前の山の頂にムーアの城跡が再び。見張り塔には旗が棚引いていた。窓の下には「皇太子の庭園(Jardim dos Principes)」が見えた。美しく幾何学的に刈り込まれた庭園の植栽。「紋章の広間」への壁の宗教絵画。「紋章の広間」への壁の宗教絵画。案内図。シントラ宮殿のハイライト観光の「紋章の広間」へと進む。「紋章の広間への廊下」。「紋章の広間への廊下」からの「紋章の広間」入口の彫刻も見事。マヌエル様式の豪華な門で部屋が仕切られていた。「紋章の広間への廊下」の壁にはドラゴンの紋章のタペストリーが。周辺にいちごや、ラズベリー?等々……植物がたくさん描きこまれていた。「紋章の広間」の入口横の絵画。マヌエル1世であろうか?次の、「紋章の広間(Sala dos Brasões)」はシントラ宮殿で最も見事な豪華絢爛の部屋。16世紀、ポルトガルの最盛期に君臨したマヌエル1世の絶大な権力をものがたる部屋。壁にはアズレージョで狩猟の光景が描かれているのだと。天正遣欧使節がこの王宮を訪れたときには、すでにこの「紋章の広間」は完成しており、使節もこの広間に通されたはず。壁と天井を埋め尽くす贅をこらした意匠に、遠く日本からやってきて、初めてヨーロッパの地を踏んだばかりだった彼らは、度肝を抜かれたに違いないのだ。大航海時代の覇者ポルトガルの財力を見せつけられたことであろう。部屋の中央に大きな机と椅子が。天頂はポルトガル王家の紋章。そして、その下に8人の王子の紋章が並んでいた。八角形の中に王室の紋章と竜が飾られていた。中央のポルトガル王家の紋章をズームで。コインを含んだ盾を十字状に5つ配置した紋章。また、ポルトガルの貴族の紋章が72個描かれていると。あのバスコ・ダ・ガマの紋章もあると。壁の凹んだ部分まで、びっしりと丁寧に、見事なアズレージョで彩られていた。アズレージョに囲まれた部屋。天使のアズレージョ。アズレージョを追いシャッターを次々と。ピンボケの写真も多く・・・。 そして次に「アフォンソー王 6世の部屋」彼はジョアン四世の子供だったのだが、子供のころに大病を患い、身体が不自由であったと。そのためか、政治家には向かず、不幸にも狂気に襲われ、1683年に死ぬまでの間、9 年間も弟によってこの部屋にに幽閉されていたのだと。宮殿内に鉄製のバーがある唯一の部屋。シンプルな内装のベッドチャンバー刑務所の床は、15世紀前半に建てられたイスラムのモザイクとタイルが混在していると。中国の調度品が数多く並べられた「中国の間(Sala Chinesa)」。シャンデリア。送られたマリア王妃。部屋の奥に飾られている白い置物は象牙で、18世紀にマカオから贈られたパゴダ(仏塔)。金箔を使った漆塗りの屏風。屏風はポルトガル語で 「 ビョンボ 」 と言うのだと。礼拝堂。この王宮で最も古い建物アラベスクの壁と床は、マヌエル王の王妃が、スペインのアルハンブラ宮殿を参考にして造らせたと。天井の幾何学模様はアラブ風。天井の飾りは「アルファルジュ装飾」と呼ぶのだと。天井に架けられている絵は、左手に地球を持つ神様を描いたもので、平和を願っているところであると。別の角度から。たくさんの鳩の絵がフレスコ画で描かれていたが、これ、全部微妙に向きが違うのであった。奥の十字架をズームで。十字架の下のアズレージョ。床のタイル。「アラブの間(Sala dos Arabes)」へ。もとは、ドン・ジョアン一世の寝室として造られた部屋であると。ジョアンⅠ世の長子ドゥアルテⅠ世は、この宮殿を非常に好み、長く滞在した。彼は、建物の使い方や、進化を了解するのに非常に価値のある記述を残している。この宮殿を好んだ証拠として他に、ドゥアルテⅠ世の嫡子アフォンソⅤ世はシントラで1432年に生まれ1481年にシントラで亡くなっていると。アフォンソⅤ世の子ジョアンⅡ世 は、シントラ宮殿でポルトガル王即位を宣言したと。「アラブの間」にある噴水。ズームで。アラビア人がこの水盤を中央に据えてパーティーをしたことから由来しているのだと。この王宮は、最初はムーア人リスボン総督の住居であったと。壁のタイルが美しかった。「客間(Quarto de Hóspedes)」。ジョアン一世が祈りの部屋、着替えの部屋として使用したのだと。ジョアン1世の天蓋付きの見事なBED。ソファーベッドと、左側の銀色の皿。なんと、ひげそり用の皿であると添乗員から。 ・・・つづく・・・

2019.03.18

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その30(シントラ王宮へ-1 2019.02.13)

リベイラ市場での昼食の後は、世界遺産へのオプショナルツアーの「シントラ王宮(Palácio Nacional de Sintra)観光とシントラの街散策」に参加した。バスにて24 デ・ジューリョ通りをシントラに向かって進む。前方に4月25日橋が見えて来た。テージョ川の上部は鉄骨製のトラス構造であったが、陸上部はコンクリート製。長さは2,277 mで、この部分は上段がコンクリート製の6車線の道路、下段が鉄骨製の複線の鉄道となっていた。鉄道部は当初建設した時から構想はあったが、経費削減のため実行されず、最終的に完成したのは1999年。下段は現在は私鉄のFertagusとCPのアルファ・ペンドゥラールおよびIC(インテル・シダーデス)が通過しているのだと。再びテージョ川上部の鉄骨製の4月25日橋を。更に進むとセウタ通りそして上部は高速IP7。前方に再びアグアス・リブレス水道橋( Aqueduto das Águas Livres)が。世界で最も高い石造りのアーチで18世紀建造。潜った水道橋を振り返る。地下にもぐっているところも含めると全長18km。ブラジルのゴールドラッシュによる巨万の富をバックに18世紀に20年かけて造られたもの。高さ65mはフランス南部に在るポン・デュ・ガールの48mをしのぐ。現在は上水道としては使われていないが、歴史的建造物として保存され、上は遊歩道になっているとのこと。エイショ・ノルテ=スル道路・IP7をシントラに向かう。トゥデ・デ・ソウザ通りを進む。シントラ王宮(Palácio Nacional de Sintra)が車窓から。白い酒徳利の如きものが屋根から2本。ポルトガル国旗がはためく。シントラ王宮の手前でバスを降りる。円錐形の高い塔は煙突で、この独特の形状は王宮のシンボルにもなっている。建てられたのは14世紀だそうで、1910年まで王族が夏の離宮として使用していたが、ポルトガルが共和制になってからは国の文化財になっているのだと。シンチラ王宮に向かって坂道を登る。シントラ王宮前の「レプブリカ広場(Praça da República)」。王宮は外見だけを見ると「王宮」というイメージからはかけ離れた質素な感じがしたが、内部の部屋の装飾は煌びやかではないのですが豪華で素晴らしく、さすが海洋王国ポルトガルだと感じ、中に入る価値は十分あったのであった。見上げると山の上には「ムーアの城跡(Castelo dos Mouros)」が見えた。王宮正面の階段途中に在った噴水。そして王宮の入り口から広場を振り返る。再び王宮入口から「ムーアの城跡(Castelo dos Mouros)」を見上げる。シントラ王宮内配置図1千坪もの敷地に立っている建物の部屋数は130以上もあるとのこと。今回のツアーではその中の主要ないくつかだけを見て回ることになった。 【http://livedoor.blogimg.jp/g2009h/imgs/4/2/42507816.jpg】よりそして王宮内部に入り螺旋階段を上がってすぐの、玄関のような広間は「射手の間」。重厚でやや地味な雰囲気。マヌエル様式の広間を入口から。次に案内されたのが「白鳥の間」。天井とシャンデリア。天井には、生涯伴侶を変えず夫婦円満の象徴とされる27羽の白鳥が。どれもポーズが違っているのだと。そしてどの白鳥も首に王冠を飾っているところが王宮らしい。宮廷舞踏会場として用いられた大広間であったと。これは1662年、27才でイギリスのチャールズ2世に嫁いだ娘のカタリーナのためにその幸せを願って描かせたもの。白鳥の数は、嫁ぐ日の娘の年齢だったとのことだが、女性は10代で結婚するのが普通だった当時にあって、生涯伴侶を変えない白鳥に、父親として託するものがあったのであろうか?「白鳥の間」は「客間」であると。ジョアン1世であろう。ジョアン1世妃 フィリパ・デ・ランカストレであろう。イングランドの王子、ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントとその最初の妃ブランシュの娘。白鳥の間の壁の装飾。1584年8月には、天正遣欧少年使節がこの部屋で、当時ポルトガルを統治していたアルベルト・アウストリア枢機卿に謁見しているのだと。細かなタイル装飾も。中国からの贈り物であると。お料理盛り付け用の食器であろうか。豚、牛、ワニをモチーフにした器。王宮中庭(聴衆の中庭)。この後近づいて。イスラム建築の復古がされたムデハラ様式と呼ばれるもの。中庭から台所の煙突が見えた。次いで、カササギ(鵲)の間(Sala das Pegas)へ。天井に描かれているのは136羽の鵲。口には「POR BEM」と書かれた布を咥えているのだと。これは、侍女にキスをしているところを王妃に見つかったジョアン1世が、「POR BEM」=「善意でキスしたのだ」と言い訳したことに由来していると。王妃は何も言わなかったが、噂は女官たちの間に瞬く間に広がったと。王は、「おしゃべり」の象徴であるカササギを侍女の数である136羽描かせたのだと。カササギ(お喋りの意)のモチーフと「POR BEM」(善意の接吻を意味する言い訳の言葉)の文字が書かれた布を咥えているカササギが天井一面を覆っていた。その足には王妃の出身であるランカスター家の紋章バラの花を掴ませたと。ジョアン1世はなかなかしゃれの分かる、ただ戦いに強いだけの王ではなかったようだ。カササギの間の壁の装飾。夏の離宮のはずであるが、大理石造りの立派な暖炉も。見事なアズレージョ。寝台が置いてある部屋は「ドン・セバスティアンの部屋」。在位1557~1578年のポルトガル王で、生涯独身で後継者を作らずに戦死したため、ポルトガルの王位継承を混乱させてしまった人。しかし国王が自ら戦場へ行って戦死するというのも、トップに立つ人間としてはどうかと。とは言うものの、現役時代は『現場主義』と言う言葉が好きであったが・・・。正面から。ベッドの長さが短いのは、急に備えて体を起こしていたのだとか、食べすぎて胃がもたれて横になれなかったのだとか、諸説有るのだと。絨毯の上には机とその脇に椅子が。世界で初めて作られたという、天球儀は黄金色に。見事な椅子。ややピンボケですが、あくまでも個人的な「備忘録」ですので、ご容赦を。壁にかけられた絵画。葡萄の葉のモチーフのアズレージョが貼られていた。近づいて。ドン・セバスティアンの肖像画。この王は王位を継ぐ者がいない時に王様が没した18日後に生まれたため「待望王」と呼ばれたと。ですが、残念ながら24歳で未婚のままモロッコで戦死してしまった。もともと彼の母親はスペインの出身だったため王がなくなった後ポルトガルはスペインの支配下に置かれてしまったと。「カエサル(シーザー)の間」壁全面に架かっているのはタペストリーなのであろうか?魚の置物がなんとなく東洋風。ズームで。ジュリオ・セザル(ユリウス・カエサル)が織り込まれているのであろう。王冠の間(Salad da Coroa)入口、しかし進入禁止。ルネッサンスの噴水のある「ダイアナの中庭」横の階段を上る。階段の壁にもぶどうの葉のアズレージョが。そして「ガレー船の間」まさしく船底の如き天井。壁から天井には大航海時代を思い出させる様々な姿の帆船が。ズームで。次の「紋章の間」へ行く途中の「神父の部屋」に、ポルトガルの家具が置かれてた。17世紀のスペインのものと推定される飾り戸棚だと。西洋のものと東洋のものが同じ空間に置かれているのは、貿易が盛んだったポルトガルならではか。正面から。これぞ、宝飾で飾られた装飾。エンリケ航海王子の人形であろうか?ワインの樽に乗っているのであろうか?樽にも魚?の脚が付いていた?様々な宗教画が。宗教画。誰の肖像画であろうか?これも誰の肖像画であろうか?回廊の壁際にはたくさんの陶器の手描きの絵皿がケースに入れて陳列されていた。 ・・・つづく・・・

2019.03.17

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その29(リスボン リベイラ市場へ 2019.02.13)

徒歩にてリスボンの旧市街観光を終え、バスに戻り昼食会場の「リベイラ市場」に向かって進む。サパテイロス通りをテージョ川沿いのコメルシオ広場方面に。コメルシオ広場(Praça do Comércio)の前にテージョ川が大きく拡がる。コメルシオ広場は、ポルトガル・リスボンにある広場。『貿易広場』という意味であると。テージョ川近くにあり、いまだに元の名前テレイロ・ド・パソ(Terreiro do Paço、宮殿広場の意味)が有名である。これは、1755年のリスボン地震で崩壊したリベイラ宮殿があった場所のためである。テージョ川河口に向かって立つジョゼ1世(在位:1714~1777)の像。ジョゼ1世の治世の出来事には、1755年11月1日に発生し、住宅約1万2000戸が倒壊し6万人の死者を出したリスボン地震があると。テージョ川沿いから1本内側に入ったアルセリナ通りを進むと右手に、市役所の西側にある市役所広場(Praça do Municipio)が。右手奥にコルポサント教会(Igreja do Corpo Santo)が。コルポサント通り近く、コルポサント教会近くの建物群。テルセイラ広場に立つポルトガル軍最高司令官のテルセイラ公の像(Estátua do Duque da Terceira)。テルセイラ公爵はポルトガル内戦で大活躍した人物のようである。軍服を着用し川側を見て毅然と立っていた。銀行(Montepio Geral - Balcão Cais do Sodré)であろうか。そしてリベイラ市場 (Mercado da Ribeira)に到着しバスを降りる。リベイラ市場の正面入口に向かって進む。リベイラ市場正面入口、時間は13:12であったが時計は16:51??フードコート入口の床には旧市街の舗装工の像と同じリスボン市旗の船の絵のタイル画が。まずは2階に上がる。「リベイラ市場(Mercado Da Ribeira)」は、1882年開設の市場。2014年にリニューアル・オープンし、一部「タイムアウト・マーケット(Time Out Market)」というフード・コートとして賑わっていた。青果、魚介類、肉類など、隣の市場で売られているような新鮮な食材を使った料理がリーズナブルな価格で提供されていると添乗員から。そして2階の壁にはアズレージョであろうか青のタイルが。2015年の夏にオープンしたコンサートホールやギャラリーもあるとのこと。その入口であっただろうか?配置案内図。有名シェフや人気レストランのお料理を気軽に食べられるほか、SUSHIやスイーツの店など45店舗が入ったフードコートになっているのだと。2階からフードコードの見る。日曜~水曜は10:00~24:00、木曜~土曜は10:00~2:00オープンなので旅行者には便利であると。このフードコートの隣は、生鮮食品の市場になっていた。(6:00~14:00)中央に多くのテーブルが。各レストランのカウンターでオーダーと支払いを済ませると、ブザーを渡され料理ができると知らせてくれるので、その間に席を確保しておくシステムのようであった。フードコート中央を見る。「Time Out MARKET」の看板が中央に。24のレストラン、8つのバー、12のショップがあると。そして集合時間14:30までは自由行動で昼食を各自済ませて欲しいと。フードコート横には生花店が並んでいた。フードコートを旅友4人で散策。MANTEIGARIA SILVA。ポルトガル産の生ハムや郷土チーズをおいしいワインと一緒に味わうことが出来る店。多くの観光客が食事を楽しんでいた。鮮魚の切り身も。四角形状に店舗が並びその真中にテーブルが並んでいる仕組み。料理によっては、やはり日本のフード・コートと同じように「呼び出しベル」が渡されていた。ビールを楽しむ人も多かった。中央のテーブルは混雑しており、店も行列ができていたので我々は右手一番奥隅の穴場?のカウンター式の店に陣取る。コロッケの専門店 ・「CROQUETERIA(クロケテリア)」。店員のユニフォームの背中にも。(ピンぼけ)7種類のコロッケがあると。右はタラ& チョリソ(BACALHAU E CHOURIÇO )、左はイカ墨(CHOCO COM TINTA)。イカ(CHOCO)、マグロ(ATUM)、チーズ(QUEIJO)・・・のコロッケが並ぶ。ビールと3種のコロッケセットを注文、7.5ユーロであっただろうか。コロモもカラッとサクサクしていて美味しかった。そしてハンバーグを旅友Sさんとシェアー。昼食後は生花を楽しむ。ジャカランタの種も販売していた。買おうかと迷ったが、我が家では冬場は零下になる日があるので諦めたのであった。様々な花が。ハート型の巨大ブーケも。洋蘭の店。パンダ。そして、しばし外に出る。ドン・ルイス公園(Jardim Dom Luis)に立つ伯爵サダ・バンデイラ(The Marquês Sá da Bandeira)の像が。ポルトガルの政治家(1795~1876)。大理石の台座上に。ドンルイス公園の先には時計台のある建物が。1997年に設立されたInstituto Superior Ciências da Administração (行政科学研究所)は、リスボンにある私立の高等教育機関。公園のヤシの木が青空に突き刺さっていた。ドン・ルイス公園前の街並み。ここにもトゥクトゥクが。そして再びリベイラ市場内に戻る。生蟹が水槽の中に。リベイラ市場の寿司屋。カウンターにあった握り寿司。歴史モノのポートワイン。一番左の1933年産は1087.5€⇒136,000円そして14:30に集合場所に。 ・・・つづく・・・

2019.03.16

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その28(リスボン 旧市街散策へ 2019.02.13)

ケーブルカーを降り、徒歩にて旧市街地の散策に向かう。アルティス アベニーダ ホテル(ALTIS AVENIDA HOTEL)が前方に。Altis Avenida Hotelは、伝統的なポルトガルの建築とアールデコの影響を受けたデザインが組み合わさった歴史的な5つ星のホテル。こちらは、ホテル アベニーダ パレス(Hotel Avenida Palace)。リスボン中心部のバイシャ地区、ロッシオ駅と地下鉄レスタウラドーレス駅のそばに位置するホテル。趣のあるヨーロピアンスタイルの建物で19世紀後期に建てられた歴史あるもの。レスタウラドレス(Restauradores)広場の舗装工の彫刻像。舗装工の手仕事による「ポルトガル式歩道(Calçada)」をリスボン市長が舗装工たちの活動に敬意を表し、「都市とコミュニティとしての我々のアイデンティティーを表す芸術」であるとし設置したのだと。彫刻家セレジオスチーニ(Sculptor Sergio Stichini )による作品であると。『Tribute from the city of Lisbon to the pavers who build the ground we tread』『リスボンの街から、我々が踏み歩いている地面を築き上げた舗装工への賛辞』と称賛の言葉が書かれていた。ポルトガルで有名な、小石を敷き詰めて模様を描き出した伝統の「ポルトガル式歩道」。白や黒の小石で波や幾何学模様を作る伝統技術は、15世紀までさかのぼると。同国の植民地だったリオデジャネイロやマカオにもこの技術は輸出されているのだと。リスボン市旗に描かれている船が描かれていた。そして観光用トゥクトゥク( TUKTUK)が出番を待っていた。見上げると先程展望台から見えたリスボンの象徴サン・ジョルジェ城が。マリア2世国立劇場(Teatro Nacional D. Maria II)を横から。そしてロシオ広場(ペドロ4世広場) (Rossio (Praca Dom Pedro Iv))に到着。正式名称はペドロ4世広場だが、ロシオ(公共広場の意)の愛称で呼ばれていると。バイシャ・ポンバリーナ地区にあり、中世からの歴史を持つ。かつては民衆の反乱や祝祭、闘牛、公開処刑が行われた。現在は、リスボン市民や観光客の好んで指定する待合い場所となっていると。広場の通称は、ポルトガル王ペドロ4世であり、のちブラジル初代皇帝となったペドロ1世にちなんでいるのだと。フランスから輸入されたブロンズ製の噴水。ロシオ広場に面して、カジュアルなレストラン、カフェ、ショップが沢山並んでいて店の前には「パステル・デ・ナタ」が大量に。こちらは「ボーロ・デ・ココ(bolo de coco)」。ココナッツたっぷりのケーキであると。中央の円柱の頂から広場を見下ろしている人物の像が。初代ブラジル国王となったドン・ペドロ4世のブロンズ像。頭の上には鳩が。ドン・ペドロ4世のブロンズ像を支える円柱の基部。マリア2世国立劇場(Teatro Nacional D. Maria II)正面。ロシオ広場に面した、ポルトガルでも一流の劇場。劇場は、1450年に建てられた古いエスタウス宮殿のあった場所(ロシオ広場北側)に建設。エスタウス宮は迎賓館の役割を担っていたが、16世紀に入りポルトガルが異端審問の熱に飲み込まれると、宮殿は宗教裁判所が設置された。エスタウスは1755年のリスボン地震で倒壊を免れたものの、1836年の火事で全焼した。ロマン派の詩人で劇作家でもあるアルメイダ・ガレットの功績に謝意を示し、女王マリア2世により宮殿跡地が新しい劇場のために提供された。建設は1842年から1846年まで行われ、イタリア人建築家フォルトゥナート・ローディによるネオクラシカル様式の劇場が完成した。劇場の建物は、リスボンに影響をもたらしたパラディアン建築の好例である。ファサードの主な姿は、6つのイオニア式円柱のあるポルチコ(屋根付き柱廊玄関)である(この円柱は、元のサント・フランシスコ修道院と三角形のペディメントから再利用された)。破風のティンパヌムは、アポロンとミューズの彫刻レリーフで装飾されている。ペディメントの上には、ルネサンス期の劇作家でポルトガル演劇の祖といわれるジル・ヴィセンテの像が。ペディメントとは西洋建築における切妻屋根の、妻側屋根下部と水平材に囲まれた三角形の部分の事。再び噴水を。公園の周囲には、多くのジャカランタの木が。花が咲けば・・・。噴水、ドン・ペドロ4世のブロンズ像、マリア2世国立劇場を一緒に。ロシオ広場を囲む建物群。アウグスタ通りの先に見えたのがアルコ・ダ・ルア・アウグスタ (Arco da Rua Augusta)。時計と、栄光の像と呼ばれるヴィリアトゥス、ヴァスコ・ダ・ガマやヌノ・アルヴァレス・ペレイラ、ポンバル侯の像が。勝利のアーチ (凱旋門) ・Arco da Rua Augusta (Triumphal arch)の先のコメルシオ広場(Praça do Comércio)に立つジョゼ1世像の姿も。コメルシオ広場はリスボンの海の玄関口であるテージョ川に面した約200m四方の広場。リスボン大震災前にはポルトガル王マヌエル1世(在位1495-1521)の宮殿があったため、テレイロ・ド・パソ(宮殿広場)とも呼ばれると。真っ白に塗りまくったストリートパフォーマー?の女性。フィゲイラ広場(Praça da Figueira)に到着。ロシオ広場のすぐ東、ジョアン1世の騎馬像が立つ広場。かつて欧州最大の市場があったが、1949年に解体。現在も多くの商店やカフェがあった。特に老舗菓子店、コンフェイタリア・ナシオナルは有名。広場のジョアン1世像。ジョアン1世(João I, o de Boa Memória, 1357年4月11日 - 1433年8月14日)は、ポルトガル王国アヴィス王朝の創始者でポルトガル王(在位:1385年 - 1433年)。ペドロ1世の庶子で、フェルナンド1世の異母弟。エンリケ航海王子の父に当たる。政治・軍事の多くに成功を収め、ポルトガルの全盛期の基礎を築き上げたことから「大王」と呼ばれているのだと。アウグスタ通りを右折しサンタ・ジュスタ通りを進むと前方に見えて来たのがサンタ・ジュスタのリフト( Elevador de Santa Justa)。サンタ・ジュスタのリフト (Elevador de Santa Justa)は、ポルトガル・リスボンのカルモ通りにあるリフト(エレベーター)。通称「カルモのリフト」(Elevador do Carmo)。カルモ広場の登り坂で、バイシャ・ポンバリーナの通りとつなぐ。リスボンの観光名所の一つ。サンタ・ジュスタのリフトを設計したのは、フランス系でオポルト生まれのエンジニア、ラウル・メスニエル・デ・ポンサルドである。建設は1900年に始まり1902年に終わったと。リフトは高さ45メートルあり鉄製である。ポルトガルではこの建築様式の典型である。テラスからはサン・ジョルジェ城、ロシオ広場、隣のバイシャ・ポンバリーナ地区の素晴らしい眺めが楽しめると。見上げると多くの観光客の姿があったが我々は登ることは出来なかった。再びロシオ広場(ペドロ4世広場)横まで戻る。カルモ通りの先にはサンタ・ジュスタのリフトからの空中連絡橋が。ロシオ広場でひときわ光っている有名なイワシの缶詰屋さん(O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa)鮮魚が氷の上に美しく飾られた店。ファドを歌う像も。そして再び レスタウラドーレス広場のオベリスクが見えた。1640年にスペインの支配から解放された記念のオベリスク。 ・・・つづく・・・

2019.03.15

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その27(リスボン サン・ペドロ・デ・アルカンダラ展望台へ 2019.02.13)

ジェロニモス修道院の見学を終え、交差点を渡りプラサ・ド・インペーリオ庭園横を歩く。公園の噴水が勢いよく。先程訪ねたジェロニモス修道院そして南門を振り返る。バスに乗り込み、次の観光場所のケーブルカー(グロリア線)に向かう。右手にアフンソ・デ・アルブケルケ庭園 (Jardim Afonso de Albuquerque)が見えた。緑豊かな庭園で、公園の中央に名前の由来となったアフォンソ・デ・アルブケルケの柱像が建っていた。アフォンソ・デ・アルブケルケは、16世紀初期のインド総督だった人物。ゴア、マラッカ、ホルムズを陥落し、ポルトガルのインド洋支配を揺るぎないものにした人物。彼が居なければ、ポルトガルは、海上帝国にはなれなかったのであろうと。なお、この庭園は、19世紀までは河岸だったそうで、ここからポルトガル王マリア1世がブラジルに亡命するために、出航したのだと。アフンソ・デ・アルブケルケ庭園の海岸側の角隅近くにあった男性像を横から。再びベレン(フェリー)駅の灯台。右手に『旧セントラル・テージョ発電所』。国の史跡に指定されているセントラル・テージョ発電所の建物を利用した電気博物館(Museu de Electricidade)になっていると。建物自体が一見に値するほか、20世紀前半にリスボンの街への電力供給に使われていた機械類が見どころであると。そして車窓に4月25日橋、クリスト=レイ像が。4月25日橋を車窓から見上げる。インド通りを進むと正面にテージョ川の貨物港へ向かう陸橋が。国立東洋博物館(Museu do Oriente)。エストレラ大聖堂( Basílica da Estrela)。待望の男児ジョゼ王子を授かり満願の叶った女王マリア1世により建設された。1779年に建設が始まり、完成したのは1790年である(1788年にジョゼ王子は天然痘で夭折)。巨大な教会は大きなドームをもち、リスボン西部の丘の上に建ち、遠方からもよく見えると。後期バロック様式とネオクラシカル様式の混じったマフラ国立宮殿に、よく似た姿である。正面に2つの鐘楼と聖人像がある。エストレーラ庭園 (Jardim da Estrela)入口。エストレーラ庭園 の周囲を進む。アンシャンドレ・エルクラーノ通りをリベルダーテ大通り向かって進む。Monument to the Dead of the Great War。リスボンのリベルダーデ大通り(Avenida da Liberdade)にある第二次世界大戦の死者への記念碑。Restauradoresへの記念碑(Monumento aos Restauradores)。Restauradoresとは『復興者たち』という意味であると。リスボンの Restauradores広場の中心にある高さ30mのオベリスク。 1886年 4月28日に完成。1640年の60年間のスペインの統治からポルトガルの独立を記念したオベリスク。ベースの台座には独立と勝利を表す2人の天使が。左右の手に月桂樹を持つのは勝利と英雄そして自由を表していると。1663年6月8日はアメイシアルの戦い、1665年6月17日はモンテス・クラロスの戦いに勝利した日。そしてバスを降り再び全景を。7つの丘の街、リスボンの低い所と高い所を結ぶグロリア線(Elevador da Gloria)の乗り場に徒歩で到着。傾斜がきついのが有名なグロリア線。ケーブルカーを待っていると、日本からの添乗員が大声で、「泥棒がいるから注意してください」と。近くに若い女性三人がスマホで写真を撮る仕草をしながら歩き廻っていたのであった。三人は大声に、驚いたかアッという間に姿を消したのであっった。さすがベテラン添乗員と感服と安堵しきり、やれやれ!!。そして我々が乗るケーブルカーが到着し乗り込む。ケーブルカー内でもスリに注意と。それにしても車体全面が落書き?でラッピング。急な坂を登っていくと、対向車線から下りのケーブルカーが姿を現す。グロリア線の車両を横から見るとよくわかったが、車輪と車体の差が前後でかなり違うのであった。ケーブルカーの両端の駅自体が、坂道上下にあるために急傾斜を運行するのでこのような車体構造になったのだと。よってケーブルカー車内の床は運行中でもほぼ水平を維持しているのであった。ここは落書き天国の場所。アッという間に終点に到着し、ケーブルカーを降りる。目的地は終点駅の直ぐ上の『サン・ペドロ・デ・アルカンタラ展望台』。リスボンの「モンマルトル」として知られているのだと。現地添乗員の研修生?が案内してくれた。グロリア線ケーブルカー終点のすぐ右手、緑豊かな小さな公園のなかにある展望台。パノラマ撮影にTRY。赤レンガ屋根の連なり、遥か前方に佇むリスボンの象徴サン・ジョルジェ城が一望できた。特に西日に輝く夕刻の眺めが美しいとガイドブックにあったが時間は12:05。かなり前ですが、消臭力のCMでミゲル君⬅リンクが熱唱していた場所、、、、といえば、お分かりになる方もいるのではないでしょうか。そして現在のミゲル君⬅リンク。サン・ジョルジェ城の歴史は古く、最も古い遺構は紀元前までさかのぼると。その後、5世紀の西ゴート族、9世紀のムーア人が今の城の元となった城壁を築き、その後1147年にポルトガルの初代国王アフォンソ・エンリケスがレコンキスタによりムーア人から奪還、その後改修して居城とした。最も高い要塞部分の北西には、中世の城があった。包囲された時代、もし要塞を攻撃され侵入されたら、城が最後の強固な抵抗の場所であった。四角形の10の塔があり、歩いて塔を上ると、360度の素晴らしいリスボンの眺めが楽しめると。サン・ジョルジェ城をズームで。その左手にはグラサ修道院教会(Igreja e Convento da GraçaIgreja )。ズームで。更に。緑の木々は松。、松は松でも日本に馴染みのある松とは木の形状が違っていた。もっさりと茂って見えるイタリア笠松や地中海松(アレッポマツ)という種類だと。すなわち成長した樹の上の部分は、平坦な王冠状ないし傘状に枝と葉が茂っていたのだ。そしてこの松からは、美味しい松の実が採れる種類もあるのだと。リスボン市内でも松の実が一杯入っているタルトを見たのであった。そして、以前訪ねたモロッコでも同じ種類の松の林を見た記憶が。サン・ジョルジェ城とグラサ修道院教会の間にサン・ヴィセンテ・デ・フォーラ修道院(Church of São Vicente of Fora)の尖塔が見えた。アルファマ地区にある17世紀に建てられた修道院と教会。『デ・フォーラ』とは城壁の外側という意味であると。ポルトガル国内で最も重要なマニエリスムの建築物の一つであり、ブラガンサ家のポルトガル王たちの菩提寺であると。サン・ロケ教会 (Igreja Sao Roque)が展望台の近くに。ケーブルカーを登った左手に位置するイエズス会の教会。1584年にこの地を訪れた日本の天正遣欧使節団が宿舎として約1か月滞在したのだと。教会奥のサン・ジョアン・バプティスタ礼拝堂はイタリアン・バロック建築の華麗な装飾で有名と。多くのパステル画?が土産用に販売されていた。中央の絵はサン・ジョルジェ城とグロアリア線のケーブルカーが描かれていた。展望台広場には噴水も。ポルトガル人の書体デザイナー、作家、ジャーナリストで、新聞「DiáriodeNotícias(ディアリオ・デ・ノシシアス)」を創設したエドゥアルド・コエーリョ(Eduardo Coelho)の記念碑。記念碑は1904年に建てられ、彼の下に新聞配達の少年の像が。そして展望台を後にし、下りのケーブルカーの到着を待つ。帰りは「潔い頭」の運転手が私を運転席の中に入れてくれた。ブレーキを掛けながらゆっくりと急斜面を下って行ったのであった。対向車線のケーブルカーが登ってきた。終点が見えて来た。日本人観光客も混じって多くの観光客が待っていた。それにしてもフロントガラスは掃除すべし!!。レンズの焦点がそのゴミに・・・・。運転席の上に『栄光のエレベーター』の1885年から百周年記念メダル(1985)の碑が。表面(左)は正面から見たケーブルカー、裏面(右)は2本のケーブルカーがレール上で交差する姿が描かれていた。発行されたメダルは ブロンズ製、Ø80mm、230gであったと。 ・・・つづく・・・

2019.03.14

コメント(3)

-

ポルトガル旅行記:その26(リスボン ジェロニモス修道院へ-2 2019.02.13)

ジェロニモス修道院配置案内図。右下の図で一番下の黄色の部分がサンタ・マリア教会。サンタ・マリア教会案内図。 【http://paroquia-smbelem.pt/smbelem_guiao_visita_jeronimos.htm】サンタ・マリア教会の内部に入る。ヤシの木に見立てた高い支柱には海洋をモチーフにした模様が彫られていた。聖母マリアに捧げられたという、身廊と二つの側廊から成る三廊式の教会。壁画や天井画、柱の装飾の凝っていて荘厳な雰囲気が。東側にある主祭壇にはキリストの生涯を描いた絵画が飾られ、中央にある銀製の聖遺物箱はインドから持ってきた銀で作ったと。キリストの生涯を描いた祭壇画。祭壇画は「ローレンス・サルセード(Lourenço de Salzedo)」の作品。ズームで。内陣の祭壇の飾り板は宮廷画家ローレンソの作。向かって左側にマヌエル1世と王妃マリア、右側に息子のジョアン3世と王妃カタリナの棺が安置されているのだと。西側に向きをかえると二層に分かれていて、上部の聖歌隊席には磔刑のキリスト像が飾られていた。天井の複雑に交差するリブが荘厳な空間を演出していると。ズームで。斜めから。ステンドグラス。側廊を歩く。Anthony Chapelの見事な黄金の祭壇。中央をズームして。カメラを縦に。絵画も。教会内に数あるステンド・グラスを追いかけました。中央部をズームで。教会内に数あるステンド・グラス。マリア像。マリア像に近づいて。教会内に数あるステンド・グラス。パイプオルガン。聖家族(Holy Family)の祭壇。側廊から反対側の側廊を写す。丸窓から日が差し込み反射していた。ズームで。中央はセバスティアン1世(D.Sebastião I, 1554年1月20日 - 1578年8月4日)王の棺。ポルトガル王国アヴィス王朝の王(在位:1557年 - 1578年)。「待望王」(o Desejado)と呼ばれていると。棺をズームで。セバスティアン1世王は1578年のイスラム教徒との戦いで死んだが、遺体は見つからず棺は空のままであると。象が背負っている棺は珍しいと。歴史を感じさせる絵画。セバスティアン1世王の姿であろうか?再び教会内に数あるステンド・グラスをカメラで追う。教会内に数あるステンド・グラスには「マヌエル1世」の姿が。マヌエル1世(Manuel I 1469年5月31日 - 1521年12月13日)は、ポルトガル王(在位:1495年 - 1521年)。傍流の六男として生まれながら、偶然が重なって平和裡に王位につき、さらにその治世においてインド航路の開設等の吉事に恵まれてポルトガル王国の黄金期を築いたことから、幸運王と称される。先王ジョアン2世の推し進めた中央集権化政策を継承し、海外交易による莫大な利益を背景に、ポルトガルの絶対王政を確立した とウィキペディアより。海外交易によって豊かになったマヌエル1世は、宮廷に芸術家や科学者を多く招き、パトロンとして彼らの活動を後援した。また、リスボンのこのジェロニモス修道院(1502年着工、1551年完成)やベレンの塔(1515年着工、1521年完成)、トマールのキリスト教修道院(1481年に回廊を増築)に代表される華美な建造物を新築または増改築した。これらには、アフリカ・アジアの珍しい動物や、珊瑚やロープなど海に関するものをモチーフとした装飾が過剰なほどに施された。このポルトガル独自の建築様式は、後に19世紀になって「マヌエル様式」と呼ばれるようになったのだと。中央をズームで。更にズームで。下部もズームして。即位した年にキリスト騎士団長となり、主に海外にある騎士団領を王領に併合し、王室財産を拡大したのだ。今の国旗にも取り入れられているエンリケ航海王子の紋章が中央に。教会内に数あるステンド・グラス。教会内に数あるステンド・グラス。ピンボケでした。教会内に数あるステンド・グラス。幼いイエスを抱く聖母マリアの母子像。マリアの着ている衣の青が一番美しく目の奥に残っている。教会内に数あるステンド・グラス。教会内に数あるステンド・グラス。教会内に数あるステンド・グラス。マリア王妃。教会内に数あるステンド・グラス。ポルトガル国章に表現されている真ん中に五個の青い盾を十字に入れた盾も描かれていた。再び側廊から。天井には胡椒の実をあしらった、彫刻が特徴的なマヌエル様式の装飾が。ここにも絵画が。教会の内部には、インド航路を発見したヴァスコ・ダ・ガマの棺の中央にはカラベル船が彫られていた。そして左にはキリスト騎士団の紋章(十字架)も。赤のカーネーションが胸に捧げられていた。ポルトガルの詩人カモンイスの石棺。筆と竪琴が彫られていた。反対側から。彫刻家Philippe de Vriesによって十字架につけられたキリストの彫刻が。最後に出口から再び。まだまだ、ジェロニモス修道院の、中庭を囲む55m四方の回廊等も見たかったが旅行日程表では入場しない予定になっていたので、サンタ・アリア教会だけでも入れたので良しとしなければなるまい。 ・・・つづく・・・

2019.03.13

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その25(リスボン ジェロニモス修道院へ-1 2019.02.13)

発見のモニュメントの観光終了後は再びバスに乗りジェロニモス修道院に向かう。右手にテージョ川のベレンフェリー乗り場(BELEM RIVER STATION)の灯台が。ここベレンから対岸のポストブランダンまでのフェリー乗り場。左手にジェロニモス修道院が一旦見えたが道路中央に分離帯があり、しばしそのまま直進。ジェロニモス修道院の全景をバスの車窓から楽しむ。そして高架橋を渡る。高架橋からベレンの塔を。ベレン灯台。発見のモニュメント。プラサ・ド・インペーリオ庭園 (Jardim da Praça do Império)近くでバスを降りる。徒歩にてジェロニモス修道院に向かって歩く。トラムの通る広い道路の向こう側にジェロニモス修道院が。ジェロニモス修道院は大きくて全体が写真に収まりきれなかった。青の時間が短い交差点を渡りながらジェロニモス修道院を。そしてトイレ休憩を兼ねて、パステイス・デ・ベレン(Pasteis de Belém)店に立ち寄る。パステイス・デ・ベレン(Pasteis de Belém)はリスボンで人気のエッグタルト(パルテル・デ・ナタ(Pastel de Nata))の老舗(1837~)の店。店内には多くの観光客がパルテル・デ・ナタ(Pastel de Nata)売り場に列を作っていた。通路の先にあったこのミニチュアはベレンの塔。トイレへの通路の壁にもジェロニモス修道院が描かれたアズレージョが。こちらにも。1669年当時のBELEMの姿であろうか。エンリケ航海王子とベレンの塔が。店内奥にはパルテル・デ・ナタ(Pastel de Nata)が山のごとくに。ネット情報によると、毎日平均10,000個売り上げる(最高は1日55,000個)と。添乗員が、全員にパルテル・デ・ナタ(Pastel de Nata)をご馳走して下さいました。外側のパイ生地は、レイヤーが薄くかなりパリパリ(かなりの高温で焼いている?)していて、その中に入っているカスタードクリームはふっくらしっとりと。甘さも押さえ気味で美味しかったがもう一つくらい味わいたかったのであったが・・・。店頭でパルテル・デ・ナタ(Pastel de Nata)を楽しむ旅友そして観光客。道路を観光用馬車が。そしてジェロニモス修道院の観光に向かう。ジェロニモス修道院はヴァスコ・ダ・ガマによるインド航路開拓および、エンリケ航海王子の偉業を称え、1502年にマヌエル1世によって着工され、1511年に回廊など大部分が完成したものの、その後、マヌエル1世の死やスペインとポルトガルの同君連合による中断等もあり、最終的な完成には300年ほどかかっていると。その建築資金は最初バスコ・ダ・ガマが持ち帰った香辛料の売却による莫大な利益によって賄われ、その後も香辛料貿易による利益によって賄われたと。世界遺産「リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔」の構成資産のひとつである。修道院の名前のもととなった聖ヒエロニムスの生涯が描かれているジェロニモス修道院の南門は、「ポルトガルが誇るマヌエル様式建築の最高傑作」といわれていると。ベレンの塔には角の見張り塔などにムデハル様式といわれるイスラムの影響を受けた装飾も施されており、ポルトガルの歴史の複雑さを感じさせたのであった。更にこの旅行の2日目に訪ねたバターリャの礼拝堂が「未完」に終わったのも、このジェロニモス修道院建設のあおりを受けてのことだったとの説明もなるほどと頷ける建築物であったのです。海洋大国ポルトガルの誇りを見せつけるかのような彫刻は圧巻。1584年にジェロニモス修道院を訪れた天正遣欧少年使節団も、この南門の壮麗さに驚嘆したのだとか。24の聖人や高位聖職者が配置されているのだと。向かって左側の高位聖職者。向かって右側の高位聖職者。ファサード上部。左側の24聖人。右側の24聖人。二面の扉の間には、エンリケ航海王の像も据えられていた。南門ファサードの左側のドーム型の鐘楼。ズームで。19世紀に増築された西棟が延々と続く。西門手前の尖塔。西門ファサードの右側。そして西門から修道院内部に入る。西門はフランス人建築家ニコラ・シャントレーヌの作であると。上部は受胎告知、キリスト降誕と賢者の崇拝。 ・・・つづく・・・

2019.03.12

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その24(リスボン 発見のモニュメントへ 2019.02.13)

『ベレンの塔』の観光を終え、再びバスに乗り『発見のモニュメント』に向かってバスは走る。右手に見えたのがベレン灯台 (Farol de Belém・Belem Lighthouse)。1940年の「国際博覧会(Exposição do Mundo Português)」の為に作られたのだが、本来の灯台の役割は当初からないとのこと。また、灯台の背後には「日本庭園(Jardim do Japão)」という庭園があると。 インド通りを走ると再びシントラ線の電車が。車体には多くの落書きが。そしてバスを降り発見のモニュメント( Padrão dos Descobrimentos)を訪ねる。ポルトガル語の発音は、「パドラオン・ドス・デスコブリメントス」であるようだ。巨大なモニュメントだが、上空から見るとこの様に見えると。上がテージョ川。 【https://jp.pokke.in/padrao-dos-descobrimentos/】より記念碑は52メートルの高さのコンクリート製で、キャラベル船の船首の曲線に似せてあると。建築家コッティネッリ・テルモと彫刻家レオポルド・デ・アルメイダが、ポルトガルで開催された1940年の国際博覧会(Exposição do Mundo Português)の象徴としてベレン灯台と同時に制作したもの。独裁者アントニオ・サラザール時代の典型的な、過去のポルトガル栄光の時代へのロマン思想を表していると。最初に作られた記念碑はもろい素材で制作されたため、1960年にエンリケ航海王子の500回忌を記念してコンクリートで再度制作されたのだと。記念碑正面にある石畳には多くのポルトガル人航海者が大陸や国に到達(発見)した年が記述された世界地図のモザイク画が描かれていた。ヨーロッパ、アフリカ大陸。1427年、エンリケの派遣したディエゴ・デ・シルベスによって「発見」されたアゾレス諸島(Açores) とマデイラ島(MADEIRA)の文字が。1434年 エンリケ航海王子の派遣隊が前人未踏のボジャドル(Bojador)岬の通過に成功,さらにアフリカ西海岸の金と奴隷を求め,エンリケが死亡した1460年にはGUINE(ギニア)の南のシエラレオネまで達したのだ。ポルトガルの場所には、ポルトガル国旗の中央に表されているシンボルがはめ込まれていた。五つの青い盾はオーリッケの戦い(1139年)をめぐる初代ポルトガル王アフォンソ1世の伝説にある敵の五人の王を、青い盾の中にある五つの白い円はキリストの五つの聖痕(せいこん)を表すと。聖痕とは、イエス・キリストが磔刑となった際についたとされ両手,両足および脇腹,額の傷を現すのだと。下部の一つは外れてしまった模様。誰かが持ち去ってしまったのであろうか?1488年、ブルトロメウ・ディアスがジョアン2世(ポルトガル王)の命でアフリカ周航を指揮。暴風で流され、アフリカの南端の岬を発見。後にジョアン2世により「喜望峰(きぼうほう)」と名づけられ、アフリカを迂回する東インドへの航路発見の可能性がさらに高まったのだ。ポルトガル人のアフォンソ・デ・アルブケルケによるホルムズ(Ormuz)への侵攻は1507年。1498年にはヴァスコ・ダ・ガマが喜望峰を回り、インド西岸のカリカット(CALECUTE)に到達して香辛料をポルトガルに持ち帰った。セイロン島(スリランカ)支配開始は1505 年。東南アジアの国々。1512年、現インドネシアのモルッカ諸島へとポルトガルが上陸。このモルッカ諸島は、香辛料の中でも特に貴重なナツメグが取れる唯一の地域であったため、この地域をめぐって西欧各国で争いが激化した。最初はスペインと香辛料の独占をめぐって争ったが、ポルトガルが支配権を勝ち取った。その後、世界の覇権がポルトガルからオランダへと移り変わった17C前半に、オランダへと支配権が移って行ったのであった。そして日本へ。日本の場合、ポルトガル人が種子島に漂着した1543年ではなく、ポルトガル船が豊後に漂着した1541年が記述されているのだと。1543年8月、種子島にポルトガル人が漂着し鉄砲が伝えられたことは日本の歴史でも有名な史実だ。その鉄砲は驚異的なスピードで日本中に広まり、日本の歴史に大きな影響を与えたのであった。しかし、ポルトガル人が日本にたどり着くには長い年月がかかっている。1415年、エンリケ航海王子が北アフリカのセウタを占領、イスラム教徒から奪ったその町を基点に、西アフリカ航路の開拓に力を注いだ。そして1488年にアフリカ南端の喜望峰に到達し、インドやマラッカ、中国南部に進出するようになった。そしてセウタ攻略から130年後、ようやく日本にたどり着いたのだ。 それから6年後の1549年8月15日、マラッカを出航したポルトガル船に乗ったフランシスコ・ザビエル(Francisco de Xavier)は、52日目の10月6日鹿児島の浦港に到着し上陸したことから日本のキリスト教時代が始まったのは高校時代に学んだのであった。 豊臣秀吉の時代になってキリスト教徒への弾圧が始まり、さらに、徳川家康以後は組織的に行われるようになった。このような経緯を辿ったのは、キリスト教の布教がポルトガルの独占貿易と表裏一体をなし、布教の裏には常に大国ポルトガルの影があったからだと言われているのだ。ポルト・セグーロ(PORTO SEGURO)は、ペドロ・アルヴァレス・カブラルが大西洋を横断しブラジルを発見し、初めて上陸した(1500年4月22日)地である。床には直径50メートルの「風のバラ」の説明文が。このモザイクは1960年に南アフリカ共和国から贈呈されたものであると。「発見のモニュメント」は「1960年」に「エンリケ航海王子の没後500年」を記念して建てられたのだと。以上の詳細は【大航海時代の幕開け〜】⬅リンクを参照下さい。正面から。航海用の「天球儀」のモニュメント。発見のモニュメントの、「大航海時代に活躍した偉人たち」の説明。 【るるぶポルトガル】より西側の像。東西併せてヴァスコ・ダ・ガマをはじめとする33人の偉人像を従えて、堂々とエンリケ航海王子の像が。西側の人物の名前を再び。エンリケ皇太子を入れて17名。 【http://kitagawa.ws/padraodosdescobrimentos/】より右から①エンリケ航海王子②フェルナンド聖王子- ジョアン1世の王子、エンリケ航海王子の弟③ジョアン・ゴン・サルベス- 航海士④ジル・イアネス- 航海士⑤ペロ・デ・アレンケーレ- 頭だけ見える像。航海士⑥ペドロ・ヌネス- 15世紀の数学者右から2番目が⑦ペロ・デ・エスコバール- 肩より上が奥に見える、航海士⑧ジャコメ・デ・マイオルカ- 天文学者⑨ペロ・ダ・ゴビリャン- 15世紀の冒険家、陸路でインド到達⑩ゴメス・イアネス・デ・ズラーラ- 年代史家、作家右から⑪ヌノ・ゴンサルヴェス- 画家⑫ルイス・デ・カモンイス- ルネサンス期の詩人。航海者を著作『ウズ・ルジアダス』で讃えた⑬フエレイ・エンリケ・カルバーリョ- 神学者右から⑭フェルナン・ゴンサロ・デ・カルバーリョ- 神学者⑮フェルナン・メンデス・ピント- 作家⑯ドナ・フィリパ・デ・レンカストレ- ジョアン1世の王妃、エンリケ航海王子らの母⑰ペドロ・デ・コインブラ- ジョアン1世の王子、エンリケ航海王子の兄⑯ドナ・フィリパ・デ・レンカストレ(ジョアン1世の王妃、エンリケ航海王子らの母) をズームで。再び西側の全景を。記念碑の中に入ることも出来、小さなスペースがあってリスボンの歴史を展示している他、屋上までエレベーターで上がれるのだと。屋上は、狭いが、ベレン地区やテージョ川の素晴らしい眺めを堪能することが出来るとのことであるがここも残念ながら・・・・。記念碑の内部にある小さなスペースでは、リスボンの歴史を展示していると。階段の北側の正面には金属の2つの碑文が。エンリケ航海王子の碑文。月桂冠の上に「NO V CENTENÁRIODO INFANTE D. HENRIQVE 1460-1960」と書かれていた。「エンリケ王子の500回忌に。1460年―1960年」と。大航海時代とは、西ヨーロッパの15世紀初めから17世紀初めにかけて、イベリア半島の2国(ポルトガル、スペイン)をその先導者とし、それまでの地中海世界から目を地球全域に向け、主として大洋航海によって、それまでヨーロッパでは伝説的・空想的領域にあった世界の各地が、探検航海により次々に現実に確認されていった時代をいう、とウイキペディアなどで説明している。1385年ジョアン1世がアヴィス朝を開く。ジョアン1世の第5子であるエンリケ航海王子により 大航海時代が始まり、1438年には、エンリケ航海学校も設立される。 1415年にエンリケ航海王子がジブラルタルの対岸北西アフリカの「セウタ」を攻略したことが 大航海時代の始まりと言われる。 1498年には、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を発見する。 1500年にはカブラルがブラジルを発見する。 1519年にはマゼランが世界一周を実現する。 この時期が、交易する世界各地からの富と文化でポルトガルが最も栄えた時代である。15世紀から17世紀と言えば日本では室町時代から江戸時代初期、ほぼ戦国時代に当たるのであった。ポルトガル王国は、15世紀のヨーロッパ人の世界探検において先駆的な国であった。1494年のトルデシリャス条約によって、新世界はスペインとポルトガルの領域に分けられたのだ。トルデシリャス条約とは 15世紀の末、世界はスペインとポルトガルによって分割された。ポルトガルは地球を東回りに、アフリカ大陸南端の喜望峰を経由し、インドに達した。スペインは地球を西回りに、西インド諸島に達した。この航海とその後の支配こそが、ヨーロッパの植民地体制の始まりである。<トリデシリス子午線 紫=トリデシリャス子午線 緑=サラゴサ子午線>1494年6月7日にスペインとポルトガルの間で結ばれた条約で、当時両国が盛んに船団を送り込んでいた「新世界」における紛争を解決するため、教皇アレクサンデル6世の承認によってヨーロッパ以外の新領土の分割方式を取り決めたのであった。 世界全体をポルトガルとスペインだけで二分しようという条約で、他の国々にしては誠に得手勝手な条約であったのだ。本条約において西アフリカのセネガル沖に浮かぶカーボベルデ諸島の西370リーグ(1770km)の海上において子午線にそった線(西経46度37分)の東側の新領土がポルトガルに、西側がスペインに属することが定められた。名称の由来は、条約が批准されたカスティージャのトルデシリャスの地名からとられている。南アメリカの大部分がスペインの植民地だったにもかかわらず、この条約の効果としてブラジルだけがポルトガルの植民地になっていたのであった。 左側には、 「AO INFANTE D. HENRIQVE E AOS PORTVGVESES QVE DESCOBRIRAM OS CAMINHOS DO MAR」 ( ヘンリー王子とポルトガルの海の道を発見 )と。その下に錨が。 モニュメント東側。再び、人物名は下記とのこと。 【http://kitagawa.ws/padraodosdescobrimentos/】より先頭は「大航海時代の先駆的指導者」の①「エンリケ航海王子(1394年〜1460年)」 船首に彫られているのは、カラヴェラ船を手にしたエンリケ航海王子。 併せて西アフリカの海岸からギニア湾、マデイラ島、アゾレス諸島、 カーボベルデまでの地図を持っているのだと。 カラヴェラ船の名前はポルトガル語の「オーク材(Carvalho)」に由来すると言われているが、 正確なところは定かでないのだと。 エンリケ像の高さは9メートルあると。 発見のモニュメントは、それ自体もカラヴェラ船の形になっている。 後ろ側からみると、帆柱が十字架のフォルムになっていたのであった。②「アフォンソ5世」、アフリカ・ポルトガル帝国を造った人物。③「ヴァスコ・ダ・ガマ(1460年頃〜1524年)」、インド航路を発見。④「アフォンソ・バルダイア」(航海士)⑤「ペドロ・アルヴァレス・カブラル」はブラジル発見者。 ⑥「フェルディナンド・マガリャインス(マゼラン)」、史上初の世界一周達成。⑦「ニコラウ・コエーリョ」(航海士)中間部一番左手前は⑧「ガスパル・コルテ=レアル」。 1500年、ポルトガル王マヌエル1世はガスパル・コルテ=レアルを新しい土地の発見と アジアへの北西航路発見のため北大西洋へ派遣したと。 次が⑨「アフォンソ・デ・ソーサ」、9代インド総督⑩「ジョアン・バーロス 」- 歴史家⑪「エステバ・デ・ガマ 」- 大航海時代の船長⑫「バルトロメウ・ディアス」 - 喜望峰を初めてまわりインド洋へ到達左から⑬「ディオゴ・カオン」 - コンゴ川に到達した最初の人物⑭「アントニオ・デ・アブレウ」 - モルッカ諸島に到達した最初の人物⑮「アフォンソ・デ・アルブケルケ」 - ポルトガル領インド第2代総督(副王) 後ろから2番目が日本で1549年にキリスト教布教活動を行った⑯「フランシスコ・ザビエル」- イエズス会宣教師一番後ろが⑰「クリストバウン・ダ・ガマ」- 航海士・騎士。祈りの姿の⑯「フランシスコ・ザビエル」をズームで。再び東側全景を。モザイク地図のポルトガルの場所に埋め込まれていたものと同じものが最頂部に。そして発見のモニュメントと向かい合う如く、この後訪れたジェロニモス修道院が見えた。雲ひとつない青空にジェロニモス修道院が白く輝いていた。 ・・・つづく・・・

2019.03.11

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その23(リスボン ベレンの塔へ 2019.02.13)

この日はポルトガル旅行6日目・観光の最終日。7時前に我が部屋からの朝焼けを楽しむ。デージョ川も見えた。リスボン郊外。そして朝食。朝食会場から。この日の太陽が姿を現す。時間は7:45。高層アパートにも陽光が。ヴァスコ・ダ・ガマ橋 (Ponte Vasco da Gama)も確認できた。ヴァスコ・ダ・ガマ橋は、ポルトガルのテージョ川河口(三角江)部に架けられた斜張橋。リスボン近郊のサカヴェン (Sacavém) とモンチジョ (Montijo) を結ぶ。全長は17.2kmあり、ヨーロッパで最も長い橋として知られている。1995年に着工され、リスボン国際博覧会開催直前の1998年3月29日に開通。ヴァスコ・ダ・ガマ橋という名前は、航海者ヴァスコ・ダ・ガマのインド到達500周年を記念して付けられたと。2連泊のホテル ラマダ リスボン(Ramada Lisbon) のフロント。ホテル 入口。この日のリスボン市内観光の最初の『ベレンの塔』を目指しバスは進む。この日も快晴。気温も高かった。アフォンソ・コスタ通りの立体交差の地下に入る。ジョアンⅩⅩⅠ通り沿いのショッピングモール・Centro Comercial do Campo Pequenoが右手に。クレーンを利用し高所での塗装工事中。ビルの壁には抽象絵画も。緊急車両??の駐車場か?ポルトガルの電話番号は警察、消防とも112。アグアス・リブレス水道橋( Aqueduto das Águas Livres)が前方に姿を現す。アグアス・リブレス水道橋はローマ時代の水道橋を思わせたが、建設されたのは1748年のことだと。エドゥアルド7世公園からカンポリデ駅(Campolide)方面に進むと橋が見えて来た。1748年につくられた橋は、当時は上を歩いて渡ることができたが、アルベスという名前の連続殺人犯が橋の上から犠牲者を投げた事件により現在では封鎖されていて歩いて渡ることができないと。シントラ線(Linha de Sintra)のCampolide駅。アグアス・リブレス水道橋の下を通過。高速A5を走る。丘の上に立つアパート群。N117とのIC。「多様性の中の統一 Bhinneka Tunggal Ika」の文字が刻まれていた。下にはインドネシアの文字も。調べて見るとインドネシアの国章、ガルーダ・パンチャシラ。神鳥ガルーダが抱える盾に描かれた5つのエンブレムは、パンチャシラの5原則を示すと。①唯一神への信仰(無宗教はダメというだけで、イスラム教しか認めないということではない)②公正で文化的な人道主義③インドネシアの統一④合議制と代議制における英知に導かれた民主主義⑤全インドネシア国民に対する社会的公正であると。インドネシア関連の建物であったのだろう。シントラ線(Linha de Sintra)の電車がバスの横を。The combatants Overseas Monumento aos Combatentes do Ultramar。1961年から1974年の海外戦争中に亡くなったポルトガル軍の兵士たちに捧げられた記念碑。アフリカでの長年の紛争で亡くなった各兵士の名前が記念碑を囲む3つの壁に刻まれていて、亡くなった兵士の永続的な記憶を約束してその中央下部で炎が燃え続けていると。そして『ベレンの塔』が車窓に姿を現す。バスを降り観光開始。この日のリスボン観光の現地添乗員は、ポルトガル人と結婚され、この地に25年在住の日本人女性そして若い女性が研修生?として同行。リスボン(ポルトガル語: Lisboa)はフェニキア語から派生した「安全な港」を意味すると。サカディラ・カブラルとガーゴ・クーチホ記念碑に到着。(Sacadura Cabral and Gago Coutinho Monument)。ベレンの塔横のトーレ・デ・ベレン庭園の東側エリアにある水上飛行機のモニュメント。これは南大西洋を縦断し南米まで飛んだサンタ・クルス号のレプリカ。1922年6月にポルトガルの海軍士官、サカディラ・カブラル操縦士、ガーゴ・クーチホ航法士らが、ポルトガルのリスボンからブラジルのリオ・デ・ジャネイロまで横断飛行に成功した事を記念して作られたのだと。飛行距離は8383km、飛行時間は62時間26分であったと。ちなみに本物の機体は海洋博物館に展示されていると。ベレンの塔(Torre de Belém)の構造図 【るるぶポルトガル】よりそして正面に『ベレンの塔』。16世紀にマヌエル1世によってヴァスコ・ダ・ガマの世界一周の偉業を記念して作られたテージョ川の船の出入りを監視する目的の要塞である。建築様式はマヌエル様式である。ベレンの塔はリスボンのベレン地区にある塔で、「リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔」の構成資産として世界遺産リストに登録されているのだと。正式には「サン・ヴィセンテの砦(Torre de São Vicente)」 と言うのだと。「テージョ川の貴婦人」と称される優美な石造りの塔。テージョ川側の先端部をズームで。塔の屋上部。四隅にあるのが見張り櫓。見張り櫓をズームで。右に廻り込んで。内部を見学できる桟橋もあったが・・・。更に廻り込む。塔は堡塁部分が2層、地上部分が4層。屋上部分は展望テラスとして利用されていると。堡塁1層目:地下牢。最下層に位置し、潮の干満さを利用した水牢、時間帯や天候により 海水が入り込む仕組みになっている。当時、政治犯が多数投獄され 幽閉生活を送っていたと。堡塁2層目:砲台。四方を見張るいくつもの大砲が置かれたスペース。現在は模型を展示。 軍事的な遺跡としての歴史を偲ばせる。地上部分は4層構造で1層目は兵器倉庫:大砲用の火薬などテージョ川からの侵入者に備えた兵器が保管された場所。2層目は国王の間:王の居室、3面に渡る外壁に張り巡らせたアーケード状の柱廊はレリーフが 美しい。3層目は謁見の間 : 王家一族が使者や家来たちの謁見を受けた公式の部屋。4層目は礼拝堂 :航海の無事を祈った空間。天井にはマヌエル様式が施されている。5層目はテラス :テージョ川からの侵入者を見張る櫓としての機能。今回は見ることが出来なかったが、テージョ川から見ると、このように見えるのだと。3層目のテージョ川側には外壁に張り巡らせたアーケード状の柱廊が。 【https://worldheritagesite.xyz/contents/belem-tower/】より正面から真ん中には聖母マリアの像が。 【http://theageofdiscoveryinportugal.blogspot.com/2017/09/torre-de-belem.html】よりロータリークラブが設置したベレンの塔の縮尺模型も。テージョ川に架かる4月25日橋(Ponte 25 de Abril)、クリスト=レイ像 (Santuário Nacional de Cristo Rei)を見る。前日も見た4月25日橋とクリスト=レイ像をズームで 。クリスト=レイ像 (Santuário Nacional de Cristo Rei)を更にズームで。バスに戻りながらサンタ・クルス号のレプリカを再び。前方に『発見のモニュメント』が見えたのでズームで。『ベレンの塔』と『発見のモニュメント』の間にはヨットハーバーがあり『発見のモニュメント』への川沿いの連絡道は途中で途切れていた。中央が連絡道を分断しているテージョ川に繋がるヨットハーバーの出口。 ・・・つづく・・・

2019.03.10

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その22(地獄の口~リスボン市内へ 2019.02.12)

ユーラシア大陸最西端のロカ岬の観光を終え、この日のホテルがあるリスボン市内に向かってバスは走る。車窓から山頂に立つ16世紀のペニニヤ礼拝堂(SANTUÁRIO DA PENINHA)が見えた。岩だらけの岩の露頭の上に立ち、この風の強い場所からは、シントラの海岸線全体の素晴らしい景色を眺めることができると。美しいバロック様式のインテリアと、聖母マリアの生涯を描いたアズレージョのタイルが見る事が出来るのだと。陽光に水面が輝く大西洋。車窓からは、再びオオキバナカタバミ?の花が丘の斜面に咲き乱れていた。リスボンに向かっての海岸線が車窓から。バスのドライバーが、天気が良いので海岸沿いの道路N247を走って海岸の景色を楽しみながらリスボン市内に向かってくれる、と添乗員から。先程訪れたロカ岬方面をギンショ海岸(Guincho Beach)の車窓から。Guincho BeachとCresmina Beachの間にあるホテル フォルタレーザ ド ギンショ(Fortaleza do Guincho)。カボラソ灯台(Cabo Raso Lighthouse)。ランタンとバルコニー、それに付属の建物があり、高さ13メートルの円筒形の赤い金属製の灯台。近くから。広大な砂浜のGuincho Beachを保護するために、近くのCresminaの要塞と一緒に建てられたのだと。大西洋の海岸沿いは断崖が続く。ドライバーの好意で途中臨時停車し『地獄の口(Boca do Inferno)』の観光が出来たのであった。地獄の口とは、 ユーラシア大陸の西端部のイベリア半島の西端部の海岸に存在する洞窟。 ちなみに、ポルトガル語の「boca」は「口」や「入口」という意味で、 「inferno」は「地獄」という意味であると。大西洋の荒波に岩が削り取られてできた洞窟とのこと。『地獄の口』案内図。バスを降り進むと大きな貝殻の土産物が。岩場の散策道を進む。この日の波はここも静かであった。波打ち際は岩だらけ。先程横を通ったカボラソ灯台(Cabo Raso Lighthouse)が見えた。散策道から覗くと大きな穴が開いていた。そこに、波が打ち寄せるのであったが、この日は波も静かに・・・。荒天時には、洞窟の入口に波が壮観に押し寄せるため、この場所はカメラマンの人気スポットであると。北西方面に断崖が続く。遠くには貨物船の姿が。何か愛する女性に対する偽造自殺に関連した事件?の説明板のようであったが・・・???。「Não posso viver sem ti. 」⇒「私はあなたなしでは生きていけません。」と偽造された遺書の言葉も記されていた。1930年に、有名な魔術師、占星術師、神秘主義者のAleister Crowley(アリスター・クロウリー)が、ここ地獄の口で自殺偽装を??。ここにもカルポブローツス・エドゥリスの花が。更に進むと見えて来たのがRibeira Beach Cascais(カシュカイシュにあるリベイラビーチ)。Forte da Cruz。ポルトガルでの高級ウェディング会場でありオペラやコンサート会場もあると。角にとんがり帽子の建物。宮殿のような豪華な建物。この建物の裏にあるのがアサルジンハ(Azarujinha)ビーチ。こちらも、おとぎの国の建物。マルジナル通りを進む。サンタナ病院(Hospital de Sant'Ana)が左手に。光る海。プライア・デ・カルカヴェーロス(Praia de Carcavelos)はエストリル(Estoril)の海岸で最大の砂浜がある海水浴のメッカ。その手前にあったのがサン・ジュリアン・ダ・バーラの要塞(Forte de São Julião da Barra)。ズームで。テージョ川近くの広場にはクジラの尾のモニュメントが。そしてテージョ川の河口まで進む。多くの小舟が浮かんでいた。そして見えて来たのが4月25日橋(Ponte 25 de Abril)。4月25日橋は、リスボンとテージョ川対岸のアルマダとを結ぶ、長さ2,277 mの吊り橋。1966年8月6日に開通した。建設したのは、サンフランシスコのサンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジと同じアメリカン・ブリッジである。そして対岸の丘の上にはクリスト=レイ像 (Santuário Nacional de Cristo Rei)が。TORRE VTS (Centro de controlo e tráfego maritimo de Lisboa)海上交通管制センター で海に向かって傾斜して建てられているのであった。翌日訪ねる予定のベレンの塔が車窓から。ベレン灯台 (Belem Lighthouse)。翌日訪れた『発見のモニュメント』。4月25日橋(Ponte 25 de Abril)が近づいて来た。開通した当初は、当時のポルトガルの独裁者アントニオ・サラザールにちなみ、サラザール橋と呼ばれていたが、1974年4月25日のカーネーション革命のすぐ後、革命が起こった日から名前をとって改称されたと。クリスト=レイ像 (Santuário Nacional de Cristo Rei)を再び。テージョ川の南岸に、高さ110mの巨大なモニュメントで最上部にはキルスト像が両腕を広げて立っていた。4月25日橋の下を潜る。長さは2,277 mで、上段が6車線の道路、下段が複線の鉄道となっているのだと。カスカイス線(Linha de Cascais)の電車が横を走っていた。そして夕食のレストランに到着。付け合せは天麩羅であっただろうか。ビール。前菜。タコのリゾット。アイスクリーム。そしてこの日の宿はラマダ リスボン(RAMADA LISBON)。我々の部屋、この後、2つのベッドを離しましたが。バスタブ。そしてトイレ。 ・・・つづく・・・

2019.03.09

コメント(0)

-

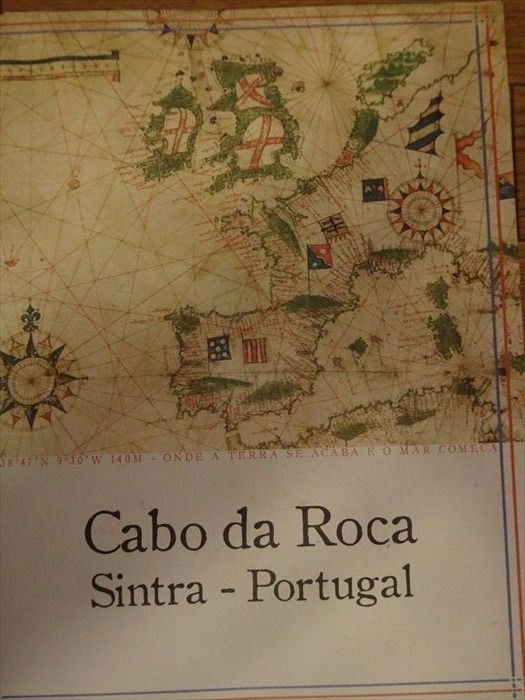

ポルトガル旅行記:その21(ロカ岬-2 2019.02.12)

添乗員に案内されロカ岬のビジターセンター(インフォーメーションセンター)に向かう。このセンターに向かった理由は自分の名前入りの『ユーラシア大陸最西端到達証明書』を発行してもらうため。証明書は2種類の中から選べて11ユーロでA3版見開きサイズ。ビジターセンター内にある申込用紙に、氏名・日付を記入し受付の人に渡すと蝋印が付いた証明書をゲットできたのであった。1枚目の表紙はヨーロッパの地図。表紙をめくると、A3見開きで左にロカ岬の石碑と上空からの写真が。そして右手にA4サイズの『ユーラシア大陸最西端到達証明書』が。『ユーラシア大陸最西端到達証明書』Certifico(証明する)Que + 【私の名前】が。そしてこの日の日付『12.Feve.2019』とポルトガル語で。封蝋(ふうろう、シーリングワックス、英: Sealing wax)。封蝋とは、ヨーロッパにおいて、手紙の封筒や文書に封印を施したり、主に瓶などの容器を密封するために用いる蝋である。手紙や文書の場合は、この上に印璽(シール)で刻印することで、中身が手つかずである証明を兼ねる。中世~近世のヨーロッパでは公式文章や親書などの重要書類に封をして本物であることの証明として使われていたとのこと。そして裏のページには『証明書』の説明文が9カ国語で。日本語の部分。『【私の名前】がポルトガル国シントラにあるロカ岬に到達されたことを証明します。 ここはヨーロッパ大陸の最西端に位置し、「陸尽き、海始まる」と詠われ、新世界を求め 未知の海へとカラベラ船を繰り出した航海者たちの信仰心と冒険魂が、今に尚 脈打つところです』と。ところで旅行前に訪ねたネットのページにはこの最西端到達証明書の保有率ナンバーワンはなんと日本人なんだと。しかも…発行枚数の3割が日本人で占めているのだと。本当に私を含め日本人は『○○限定』とか『最○端』というフレーズに弱いとは感じていたのであったが、日本国内で御朱印を集めている私にはGETする選択肢しかやはりなかったのであった。初めてのポルトガル訪問でのポルトガル土産として購入したのです。昔の書体で名前を記入してくれて、ロウ印をペタリ。これも良い記念と土産になりました。アジアの最東端・日本にいる私達が、ユーラシア大陸の最西端を訪れる。ユーラシア大陸の最西端に立っているんだなと思うと、感慨はひとしお。そんないかにも「冒険」といった感じを味わえる旅であると感傷的になった自分がいたのであった。ビジターセンター前のバス停近くの小さなロータリー状の芝生広場にあった岩庭風の中にあったこの石碑は?シントラ=カスカイス自然公園内のロカ岬周辺案内図。シュリ・チンモイの平和の花のプレート。ロカ岬は、全世界に800ヶ所ある、1989年からSri Chinmoy Peace Blossoms.という事業に認定された、平和のために捧げられた場所だと。再び灯台を目に焼き付ける。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -1。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -2。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -3。ロカ岬周辺の崖と大西洋そして灯台。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -4。国際ロータリークラブの創立750週年記念の石碑。PAUL HARRISと刻まれているのは、シントラのロータリークラブの会長の名前。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -5。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -6。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -7。上空ではドローンが絶景を撮影中。ドローンのカメラ⬅リンクは下記の如き絶景を捉えていたのであろう。動画を切り取る-1。動画を切り取る-2.ロカ岬周辺の崖と大西洋 -8。再び頂上に十字架の在る石碑を。再び夕日を浴びたカルポブローツス・エドゥリスを。南アフリカのケープ地方が原産。北アメリカでもカリフォルニア州からメキシコに帰化。海岸沿いの砂丘や道端、断崖などに生え、高さは20センチほどになる。長さが2.7メートルにも伸びる地下茎で広がる。葉は断面が三角形の多肉質 と。ロカ岬とも今生の?別れ。 ・・・つづく・・・

2019.03.08

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その20(ロカ岬-1 2019.02.12)

オビドスの観光を終え、バスに乗り込み次の観光地のロカ岬に向けてバスは出発した。観光用の2頭立ての馬車が客待ち中か?再び水道橋が見えて来た。1570年頃、狂女ファナの娘で、神聖ローマ皇帝カール5世の妹でもあるカタリナ王妃が、町に水を供給するためにつくらせた。建設費を支払うために、オビドス周辺の王妃名義の土地を売却したのだと。旧市街の入り口から町の外に向かってずっと伸びていた。他のヨーロッパの街でみる水道橋に比べると規模が少し小さめの感あり。高速A8を利用してひたすら南下。オビドスからロカ岬まで約132kmあると。車窓からは、常にオレンジ瓦の屋根と白壁に家々が。果実畑が拡がる。風力発電も。発達した高速道路網に感心しきり。山の斜面には高層アパート郡が。居眠りする暇もなく、車窓の景色を楽しむ。家庭用の風力発電装置か?そして大西洋の海岸に向かって山道を下っていくと道の両脇には黄色の世界が拡がる。カタバミの一種であろうか?オオキバナカタバミ?それとも黄色のオギザリス?カボ・ダ・ロッカ道路をロカ岬に向かって進む。google mapで。航空写真で。ズームで。世の中、便利になりました。車窓前方に僅かにロカ岬(Cabo da Roca)の建物が見えて来た。ロカ岬に建つ、観光案内所やカフェ・レストランが入っている建物を車窓から。そして到着しバスを降りる。時間は15:15。高さ140mの断崖の上に建つロカ岬灯台。ロカ岬は、ポルトガル共和国リスボン都市圏にあるユーラシア大陸最西端の岬。西には大西洋が広がり、その遥か先にはポルトガル領のアゾレス諸島があるのだ。そして更にその先にはアメリカ大陸が。もし有り余る時間と金があるのなら、この海を越えてアメリカ経由で日本へ戻ってみたい。「地球一周の旅」!!それはまた、いつの日か???位置は北緯38度47分、西経9度30分。北緯38度47分は日本の福島市とほぼ同じ緯度。レンタルの小型の電気自動車で散策できるのであろうか?石碑の立つ断崖の先に大西洋が拡がる。再び灯台周辺の建物を。石碑の周りには多くの観光客の姿が。石碑に近づき海側から見上げて。カトリック教徒の十字架が先端部に。十字架のモニュメントはロカ岬のシンボルポルトガルの詩人ルイス・デ・カモンイスの叙事詩『ウズ・ルジアダス』第3詩20節の一節「ここに地終わり 海始まるAQUI ONDE A TERRA SE ACABA E O MAR COMECA」を刻んだ石碑。『AQUI ONDE A TERRA SE ACABA E O MAR COMECA(CAMOES)』訳すと余談ですが、PONTA(先端)が日本に伝わり「先斗町」(ポントチョウ)となったとのこと。ユーラシア大陸最西端のロカ岬。北緯38度47分、西経9度30分、海抜140m。添乗員からは、大西洋からの強い風が吹き荒れている為、帽子は飛ばされるので無帽が原則とのことであったが、この日は幸いにも快晴、無風という添乗員も初体験のようで非常に幸運であったのだ。大西洋の波も静かに。時間は15:22、光る海・大西洋。再び灯台の建物を。断崖前には、木柵が。石碑近くから、北の方向を見る。積丹半島を思い出したのであった。以下4枚の写真は、先日のBS放送のロカ岬の上空からの写真です。そして、黄色のカタバミの花の中に多肉植物が群生していた。常緑多年草多肉植物のカルポブローツス・エドゥリスであろうか? ・・・つづく・・・

2019.03.07

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その19(オビドスへ-2 2019.02.12)

オビドスの北側城壁の上を歩くことを決断。添乗員から自己責任で、そして「難しい漢字の名前」に変わらぬようにくれぐれも注意と。城壁上からのポサーダ・カステロ・オビドス。城壁上からの南東方面の眺望。オビドスの村を囲む城壁が連なっていた。進行方向左側には手摺のない城壁頂部を足元をしっかり確認しながら進む。今気がついたのですが、このロープは安全用の手摺替わりのロープだったのでしょうか?城壁頂部からの眺望。田園も拡がっていた。田園の中に無人のオビドス駅があった。城壁頂部からのオビドスの街並み。この先で城壁頂部には柵があり歩行禁止となっていた。柵の手前の急な階段を降りきり、広場から歩いて来た城壁を見上げる。歩いて来た城壁上をズームで。高所が苦手の旅友も頑張ってゲート前まで辿り着いてた。そしていつものポーズで。ポサーダ入口からディレイタ通りまで戻る。再びサンティアゴ教会前に。中に入ってみると本屋兼図書館のごとく。サンティアゴ教会入口からディレイタ通りを見る。サンティアゴ教会前から城壁へ向かう門。門を潜って見ると城壁の下に。ここにも城壁を貫通する門があった。そして再びサンティアゴ教会前に戻る。右手の壁の植物はブーゲンビリアであると。このようにピンクに咲き誇ると。 【http://koarashi.my.coocan.jp/portugal/portugal_coimbra_mobile.htm】より。再び路地の美しさをカメラで追う。サンタ・マリア広場よりベロリーニョ(罪人のさらし柱)を見る。サンタ・マリア広場。サンタ・マリア教会内部(ガイドブックの写真より)。内壁には見事なアズレージョが。天井にも(同上)。ディレイタ通りの店の壁のアズレージョ。「tasca torta」で旅友4人で昼食。ビールも。野菜サラダとサンドウィッチを4人でシェアー。注文したサンドイッチの数が一つ足りなかったが、正確な数が通じていなかった模様。昼食を済ませ再びJINJA(ジンジャ)の店の前へ。酒の名前・JINJA(ジンジャ)が何故か?気に入ったので購入。チョコカップ入で一杯1€であった。チョット甘かったがチョコカップも美味。ところが、旅友は飲み終わったチョコカップを何故か捨ててしまったが、仕上げに食べるのだとアドバイスすると慌てて拾って・・・。添乗員から、事前に説明もあったのだが・・・。チョコっと、聞き漏らされてしまわれたのでしょうか?? ・・・つづく・・・

2019.03.06

コメント(1)

-

ポルトガル旅行記:その18(オビドスへ-1 2019.02.12)

バスに乗り込み、次の観光場所のオビドスを目指す。車窓からSana シルバーコースト ホテル(SANA Silver Coast Hotel)を。高速A8を走る。車窓から、丘の上にオビドスの城が見えてきた。ポウサダ カステロ デ オビドス - ヒストリック ホテルになっているいると。ポルトガル七不思議のひとつに数えられるオビドス城の一部を改装したホテルになっていると。オビドスのカトリック教会・Santuario do Senhor Jesus da Pedra。オビドス城が近くに。観光用の馬車が。水道橋 Aqueduto da Água。正面に古いアーチが見えた。16世紀に造られた、長さ3kmの水道橋の端っこであると。そしてバスを降り、オビドスの街の見学に向かう。リスボンの北約80kmに位置するオビドス。紀元前300年ごろケルト人が作った街といわれる。ローマ、続いて西ゴートによる支配を経て、8世紀にはムーア人に占領されたが、1148年、のちに初代ポルトガル王となるアフォンソ・エンリケスがオビドスを征服したと。ポルタ・ダ・ヴィラ。天井の抜けた四角い塔の南と北に、出入り口が1つずつ開いている。写真は南口で、町の外側を向いている。入口の右側には城壁が続いていた。門の天井部。門をくぐって内側のアズレージョを楽しみにしていたが、残念ながら修復工事中の為かネットが一面に。ネットがなければ下の写真のごとくに。キリストの受難を題材に18世紀に描かれたもの。天井の絵も美しいはずであったが・・・。 【http://www.bornfromegg.net/colo/lb13.html】より『谷間の真珠』と呼ばれる中世の面影を残す美しい村。花で飾られた白いそして青い帯のアクセントの壁の家々が。像ではなく、女性が銀粉を体中に塗って。城壁の上を歩く観光客。村の入口の先の右側にあった柱は、ポルトガルの詩人カモンイス (Luis Vaz de Camoes)の記念碑詩人カルモンシス:(1524年頃から1580年)ホメロス、ダンテと古典詩人と比較される偉大な詩人。 1932年に完成したもの。この後訪ねたロカ岬に有名な碑文「ここに地果て海始まる」があったのであった。狭い小路の下には様々な植物や花が植えられていた、壁が青ければ、これぞモロッコのシャウエンの如き雰囲気。更にディレイタ通りを村の奥に向かって進む。オビドスの酒『GINJINHA(ジンジャ)』を売る女性。ジンジャはサクランボを漬け込んだ果実酒。製造の過程で砂糖や水、シナモンなどを使用することもあると。歴史を感じさせる民家の玄関。青空と白の壁の空間。サンタ・マリア教会。サンタ・マリア教会は、城壁に囲まれたオビドスの街の中心にあった。エンリケ航海王子の甥であったポルトガル王アフォンソ5世が、まだ10歳の頃にこの教会で8歳のイザベラと結婚式を挙げたのだと。ファサードは改修工事中。サンタ・マリア広場の西側に立っていたのがペロリーニョ(Pelourinho 、罪人のさらし柱)。権威の象徴であり町の自治のシンボルであった1513年建造のペロリーニョが。昔、見せしめのために罪人をカゴに入れて吊り下げたのだと。路地の先にサンティアゴ教会が見えて来た。サンタ・マリア教会教会とペロリーニョ。狭い路地の両脇に土産物が所狭しと。ブーゲンビリアが美しい通りであったが、この日は未だ・・・。サンティアゴ教会(Church of São Tiago)。現在は本屋さんになっていた。サンティアゴ教会の横にある北門をくぐり更に奥に進む。この監視台隣に高級ホテル・ホザーダが旧古城を改築して営業中。POUSADA(ポサーダ)と書かれた表示板が。監視台を見上げる。監視台は自然の岩山の上に建っていた。見事な城壁。ポルトガルでは歴史的建造物をこのように宿泊施設に改修してよく利用するのだと。この場所で自由解散。昼食もオビドスの村の中でご自由にと。これががホテルとは。最奥の広場。城壁と見張台が青空を背景に聳え立っていた。階段状の劇場広場であろうか? ・・・つづく・・・

2019.03.05

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その17(カルダス・ダ・ライーニャの朝市へ 2019.02.12)

この旅行の5日目は、コスタ・デ・プラタ(銀海岸)に面したポルトガル屈指のリゾート地であるナザレ(Nazaré)の朝。部屋からは、前日訪れたシティオの展望台とナザレの崖の下のペスカドーレス地区間を移動できるケーブルカーの線路が見えた。高台にあるシティオ地区へのアクセスに欠かせないのがこのケーブルカー。ポルトガルではケーブルカーを ASCENSOR と呼んでいるようです。運賃は片道1.2ユーロ。往復いっぺんに購入しても2.4ユーロなので特に往復割引の設定はないと。夜遅い時間以外は15分おきの運行と。時間は7:10、ケーブルカーの動いている姿は、まだ確認できなかった。漸く街、浜辺は明るくなって来ていた。そして朝食後に旅友とコスタ・デ・プラタ(銀海岸)の散歩にでかけた。ケーブルカーの在る丘の斜面には朝の陽光が。我がホテルを振り返って。海岸に向かって歩くが、人の姿は殆どなし。そして海岸に到着。海岸通りのレプブリカ通りを早朝散歩する犬の姿が。展望台の在る断崖も朝の陽光に輝く。しかし砂浜にも人の姿はなく、コスタ・デ・プラタ(銀海岸)を二人占め。脚長オジサンを自撮り。上半身でも。波から逃げる旅友の反応は素早かった。まだまだ大丈夫!!岬の先端にあるサン・ミゲル要塞には現在は赤い灯台が。購入したポルトガルの帽子を被り、高級カメラを構える旅友。ナザレは世界的に有名なサーフィンスポットらしく、世界中からサーファー好きが集まって来るのだと。2013年にビッグウェーバーのギャレット・マクナマラがこの地で100フィート(30.5m)の巨大波をライドしギネスを更新したと。その時の写真であると。その時の動画も⬅リンク。 【https://hep.eiz.jp/nazare-blow-up/】よりホテルへ戻る途中の貝の土産物も店頭のショーウィンドウに並んでいた。ナザレの街はいたるところに狭い路地が。ホテル 入口。ホテルのフロント。ホテルのフロントの壁にはアズレージョの絵画が。コスタ・デ・プラタ(銀海岸)に立ち漁船の横で。そしてホテルを8:45に出発。約29km離れたカルダス・ダ・ライーニャ(Caldas da Rainha)へ向かう。『王妃の温泉』または『王妃の鉱泉』という意味であると。広域自治体も同名のカルダス・ダ・ライーニャである。市のみで人口25千人余り。温泉と陶器産地として知られているのだと。ナザレの海岸ともお別れ。高速道路には未だ車は少なかった。工場から水蒸気がもうもうと。高速IC1への料金所を通過。そしてカルダス・ダ・ライーニャ(Caldas da Rainha)の街に到着しドン・カルロス公園の前でバスを降りる。ポルトガルの女王 レオノールデエイビス像。ズームで。レププリカ広場に向かって進む。正面に陶器の土産物売り場が。そしてレプブリカ広場に到着し朝市を見学。この広場は、『果物広場』という 通称を持ち、毎日、近隣の農家の人々が農産品を売りに来るのだと。様々な生花が。オレンジ。様々な果物が。反対側から。添乗員から朝市の規模がだんだん小さくなって来ていると。レタス、縮れキャベツが。ドライフルールの種類も多く。オリーブの実を様々な味に。人出もだいぶ増えて。相対色で彩られたキャベツのような形の陶器が。この男根作品の焼き物は何を入れるのであろうか?調べて見ると、この街の出身者のAlfredo Aramanhoのアイデア作品であるようだ。レプブリカ広場前の建物。ドン・カルロス1世公園入口。公園内部。 ・・・つづく・・・

2019.03.04

コメント(2)

-

ポルトガル旅行記:その16(ナザレ・シティオ地区へ 2019.02.11)

この日の観光を終り、ナザレのホテルに向かう予定であったが、この日は天気もよく夕日が美しそうであったので、明朝最初に訪ねる予定であったナザレ・シティオ地区の観光を今日行う事に変更になり、バスで向かう。バスはIC9高速に向かって進む。カサルマガノ通りを進む。バスの車窓からはオリーブ林が。今度はぶどう畑。ポルトガルの電線にはいたるところで紅白のボール状のものが取り付いていた。ヘリコプター等による空中からの殺虫剤等の散布が行われるために、電線の位置が解るようにしているのだと。IC9高速に乗り、大西洋沿岸にあるナザレをひたすら目指す。ナザレの街に入り、タンケス通りにあった闘牛場(Praça de Touros da Nazaré)。ノッサ・セニョーラ・ダ・ナザレ教会( Santuário de Nossa Senhora da Nazaré)が車窓に現れる。私たちの貴婦人=聖母マリアの教会という意味だと。大西洋に面する港町ナザレの旧市街シティオ地区⬅リンクにある教会。ナザレの守護聖人を祭り、14世紀に創建。現在見られるバロック様式の建物は17世紀に建造された。オランダのファン=デル=クロートの工房が手掛けた、祭壇脇の回廊を飾るアズレージョが有名。ナザレというのは 8世紀にロマノという僧が この街にやって来た時、彼が持っていた聖母マリア像が イスラエルのナザレのものだったことに由来するらしい。そしてメモリア礼拝堂 (Ermida da Memória)。バスを降りメモリア礼拝堂 を正面近くから。展望台のすぐそばにある、この礼拝堂。ここが 聖母マリアが現れた奇跡の場所だと。1182年に 狩りをしていたロピーニョという人が獲物を追って 岬の端まで馬を走らせていた。霧で先が見えなかったため、馬とともに 危うく崖から落ちそうになった。しかし、聖母マリアが現れて、馬は奇跡的に後戻りし、九死に一生をえたのだと。内部天井のアズレージョも見事。一面に敷き詰められた青い装飾タイル。地下におりる階段の壁にも続いていたが、日没時間も迫っていたので。ナザレは銀の海岸(コスタ・デ・プラタ)に面したポルトガル屈指のリゾート地で、 ポルトガル人をはじめヨーローパ各地から観光客が訪れるのだと。三日月状に広がる砂浜と紺碧の海のコントラストは絶景そのもの。「崖の上のシティオ地区」から眺める「砂浜のプライア地区」。喜望峰を発見した冒険家ヴァスコ・ダ・ガマもここを訪ねたのだと。白く崩れた波が凸凹の形状に拡がる不思議な世界。そして、ここ「ナザレ海岸」👈リンクは、冬になると大西洋に吹き荒れる嵐が生み出す壁のような巨大波が打ち寄せ、ビッグウェイブサーフィン世界記録が樹立されるなど、今ではビッグウェイブサーファー達がこぞって訪れる人気ポイントになっているのだと。夕日も水平線に迫ってきていた。オレンジの屋根と白壁の街並み。この日のホテルも確認できた。白波がCAPの如くに。海岸の上空からの動画👈リンクを紹介します。そして引き潮時もCAPの如き白波が。奥まったナザレの港。オレンジ色に光る光る海。再び不思議な白波模様。スペイン土産のオッパイチーズ(ケソ・テティージャ)が並んでいるが如きに。砂浜も赤く染まって、そして無数の足跡が。カモメも夕日見物に。オレンジに染まった海に浮かぶ小舟。この先はアメリカ大陸・ニューヨーク。白壁も夕日に輝く。上空には三日月が。更に水平線に近づく夕日。そして水平線に接する。ナザレの街中にある白き岩山・Mount St. Bartholomewの頂上にある塔も夕日を反射してに赤く輝く。水平線に沈んで行く夕日。この日の最後の輝き。時間は18:02。バスは18時に出発とのことで、慌ててバスに戻るバスの車窓から、残照を楽しむ。先程上ったナザレ岬(峡谷)の展望台も影絵の如くに。ここ「ナザレ」は「巨大波」👈リンク で有名な世界的に知られたスポット。30mを超える波も押し寄せるのだと。ネットから2枚の写真を。そしてこの日のホテルはHOTEL MARE(マーレ)。チェックインした我々の部屋。トイレ、シャワー室。そしてホテルから徒歩10分ほどのレストラン・São Miguelへ夕食に。天井から布が下がっていて、とてもロマンチック?な雰囲気。まずはビールで。ここのパンも美味しかった。スープ。そして イワシのグリル(炭火焼、サルディーニャス・アサーダス)はなんと3匹も! 。そして大きなジャガイモと野菜サラダが添えられて。デザートは焼きリンゴ(マッサァン・アサーダ)。そして徒歩にてホテルに戻ったのであった。 ・・・つづく・・・

2019.03.03

コメント(1)

-

ポルトガル旅行記:その15(トマール・キリスト修道院へ-2 2019.02.11)

サンタレンの戦いに勝利し、レコンキスタに貢献したテンプル騎士団に、その恩賞としてアフォンソ1世が土地を与えたのが、トマール修道院の起源とされる。テンプル騎士団が弾圧された14世紀以降、キリスト騎士団に受け継がれ、団長を務めていたエンリケ皇太王は、豊かな財力によってポルトガルを大航海時代へ導いた、といわれている。『Antonio Portocarreiros Chapel(ポルトカレイロス家の礼拝堂)』。1626年に彼の家族のために建てられた。壁は17色のダイヤモンド形のタイルで覆われています(3色)。壁にはキリストの生涯を描いた11枚のパネルが飾られていた。一面アズレージョで満たされた部屋。礼拝堂内のタイル絵。受胎告知の場面であろうか。Sacristia Nova 新聖具室。新しいと言っても16世紀のもの。礼拝堂の1つにある幻想的に装飾された天井。真ん中には、ポルトガル紋章と弧状球と一緒にテンプル騎士団の十字架が。テンプル騎士団の十字架。ポルトガル紋章。テンプル騎士団聖堂・Rotunda (ロトンダ)入口。エルサレムのオマールモスク(十字軍がエルサレム神殿の名残りと信じたモスク)や、聖墳墓教会(キリストの墓があったとされる場所に建てられた)に倣って造られた。ビザンチン風ロマネスク様式。柱頭はロマネスク様式を色濃く残している。円堂の外側は16角形、内部は8角形で、ゴシック、マヌエル様式の彫刻と絵画で彩られていた。聖堂入口上部。その奥には。珍しい形をした礼拝堂。テンプル騎士団が乗馬したまま礼拝できるようにこういう形にしたのだと。聖堂入口上の天井付近。逆方向の天井。カメラの設定を変えて撮影してみました。何と呼ぶ場所なのでしょうか?右の出っ張ったお立ち台は本物。左側は絵画。設定を元に戻して。少し右から。中央洗礼室。中央洗礼室のキリスト像。ズームで。テンプル騎士団の上級騎士達は決して降伏しないことを誓い、戦死こそが天国の保障であると考えていたとされていて、中世最強の騎士団と呼ばれるほどだったとか。多くの祭壇が。円堂中央部の8角柱と周歩廊の壁画はゴシックの天蓋で覆われ、聖者と天使の彫刻が。円形の周歩回廊壁と天井はキリストの生涯を描写した16世紀のゴシック様式のフレスコ画とパネルで彩られていた。右側の絵画をズームで。動物を抱えた像。矢で射られた姿。テンプル騎士団の活動が禁止された後は、そのメンバーが中心となってキリスト教騎士団が結成された。 そして1357年には、そのキリスト騎士団がここトマールを本拠地として活動することに。ポリトガルの国章も。5つの盾は初代ポルトガル王アフォンソ1世が1139年のオーリッケの戦いで駆逐した5人の敵王、もしくはイエス・キリストの5つの聖痕を、7つの砦はイスラム教徒からの国土回復運動(レコンキスタ)の中で1252年に国王アフォンソ3世が奪還した城塞を表すと。フレスコ画のなくなっている壁も。こちらは未完成?「サンタ・バルバラの回廊」(Claustro de Santa Barbara)と呼ばれるもので、この回廊も16世紀に増築されたものなんだとか。いくつも回廊が並んでいるという、本当に迷路のような場所。サンタバルバラの回廊 Claustro de Santa Barbara)のテラス上部にある、世界に躍進した当時のポルトガルを偲ばせる模様。マヌエル様式の窓(Janera Manuelina)テラス上部にある、16世紀に世界に躍進した当時のポルトガルを偲ばせる模様。マヌエリーノ様式の傑作として知られているもので、キリスト騎士団のマルタ十字、国の紋章と大航海時代を代表する海草、サンゴ、ロープ、鎖といったモチーフが盛り込まれたダイナミックな彫刻で飾られていた。このマヌエル様式の窓にはくねくねとしたロープと共に顔まで付いていたのであった。ジョアン3世の回廊(Claustro de D.Joao Ⅲ)イタリア・ルネッサンス様式がマヌエリーノ様式にアレンジされて16世紀に建てられた回廊で、別名フェリッペ家の回廊。スペインのフェリッペ二世がここでポルトガル王フェリペ一世として戴冠したから。フェリペ1世の在位期間である1591年に完成したのだとか。それでも日本は安土桃山時代。廊下一つみてもこのスケール。両側の壁に並ぶ入口もそれぞれ個室になっていた。廊下のアズレージョ。廊下、個室がT字路に。食堂。台所。台所の窯。オリーブオイル貯蔵庫(olive oil cellar)。ミシャの回廊( Claustro da Micha)。1543年に完成。回廊に西側の部屋にはパンを焼く竈があり、当時はここで」貧しい人々にパンが配られたのだと。宿舎の回廊(Claustro da Hospedaria)。4隅にあった井戸への螺旋階段。宿舎の回廊( Claustro da Hospedaria)から礼拝堂の屋上を見上げる。1541-1542年建築。巡礼者を受け入れた場所。再びマヌエル様式の窓(Janera Manuelina)を見上げる。 ・・・つづく・・・

2019.03.02

コメント(0)

-

ポルトガル旅行記:その14(トマール・キリスト修道院へ-1 2019.02.11)

トマールのキリスト修道院の駐車場に到着しバスを降り観光開始。コンウェント通りからキリスト修道院の建物を見る。石畳の坂道をに向かって登っていく。かつて城塞だったことがよくわかるように、右手上には城壁が連なっていた。左手の広場にはキリスト修道院の見どころの大きな写真が。入口。入口前から城壁を見る。ここも世界遺産の為、現地添乗員が待ってくれていた。矢を射る狭間。キリストの修道院は、ポルトガルのトマールを支配するテンプル騎士団の城の壁の内側の丘の上にあった。城と修道院はどちらも1314年まではテンプル騎士団の本部であり、1357年以降はキリスト騎士団の本部。城は1160年に建てられた、そして、全域は今日ユネスコによって世界遺産として登録されている。案内図。城壁の上には旗が。坂道を登るツアー仲間。城壁の至る場所に狭間が。矢狭間・鉄砲狭間・大砲狭間であろうか?見張り塔であろうか?修道院とは思えない堅牢な城壁。城壁に造られた次の門を潜る。ポルトガル語の名称『CONVENTO DE CRISTO』。1160年に建設開始。1983年に世界遺産に登録されたと。城門をくぐると現れるキリスト修道院(Convento de Cristo)。なかなかの迫力。円堂・テンプル騎士団聖堂が前方に。城壁上部。城壁の中の門を振り返る。真っ赤なアロエの花。円堂に向かって更に階段を上がる。見事な彫刻。円堂の『南門』。南門の精細な彫刻。リスボンのジェロニモス修道院を手掛けたスペイン人建築家が1515年に建造。門は閉鎖されていて、観光客はこの門の脇から入る。 赤子を抱く女性像。可愛いエンジェルの姿が。見事な城壁を再び。南門横の鉄格子で囲まれた窓の横から入る。青色の部分がマヌエル1世時代に建設された部分。赤色がテンプル騎士団時代、緑色の部分がエンリケ航海王子の時代に建設されたことを示していると。『墓の回廊(Claustro do Cemiterio)』チケットもらって入るとすぐにで迎えるのが、ポルトガルの特有のタイル・アズレージョの壁面が印象的な「墓の回廊」と呼ばれる回廊。修道士たちの墓所とのこと。騎士や修道僧の墓地としての意味で作られたのでその名があると。この2本の柱が等ピッチで並び壁、そして屋根を支えていた。アズレージョで彩られていた。『沐浴の回廊(Claustro da Lavagem)』。そして「墓の回廊」に隣接して、それよりもさらに大きな「沐浴の回廊」が。名前の由来は、かつて修道僧たちがここで沐浴をしていたから。ここにもアズレージョが。2階部分も回廊になっていた。1426年頃から作られ、1453年に完成したと。沐浴の回廊の窓からはエリンケ航海王子の宮殿跡地が見えた。ポルトガルの至る所で聞くエリンケ王子、ここにもいたんですね。40年も住まれていたとのことです。沐浴の回廊から見える、修道院主要部。どうも鐘楼がくっついた円形の砦のような感じに見えなくもないですが、あの独特の形の建物に今から入っていきます再び『墓の回廊』鐘楼をズームで。 ・・・つづく・・・

2019.03.01

コメント(0)

全33件 (33件中 1-33件目)

1