2025年01月の記事

全36件 (36件中 1-36件目)

1

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その44):松平東照宮へ-3

次に向かったのは 松平氏居館跡の斜め向かいにあった、「松平太郎左衛門親氏」の銅像を建てた公園・歴史と自然の里「松平郷園地」。ここでは、春はサクラ、初夏にはハナショウブやアジサイの花々、秋にはハギの花や紅葉など、四季を通じてさまざまな自然の風景を楽しむことができる。松平八代を象徴する「石柱」や「親氏像」、室町時代を連想させる「土塀」や「冠木門(かぶきもん)」、武家屋敷風の休憩所「天下茶屋」などがあり、歴史の風情を楽しみながらの散策ができるスポットであったのだ。松平郷ふるさとづくり委員会が設置したホームページ「松平氏発祥の地 松平郷」による松平郷園地の説明を要約すると、概ね次のとおりである。1.松平郷には、松平氏をしのぶ歴史的な資料や史跡が多く残されている2.松平東照宮から高月院までの250m、2㏊を、歴史と自然の里として整備3.自然保全に配慮した、室町時代を連想させる景観を持つ、公園とした4.園地入口に、松平8代を象徴する7対の石柱と初代親氏の銅像を設置5.高月院に至る遊歩道は、室町塀や冠木門で、室町期の歴史景観を醸出6.親氏と水女(すいひめ)の出逢いに思いを馳せる親水緑道「あやめ恋路」を設置7.山野草、自然の象徴としてハッチョウトンボ生息のトンボ沼を設置 と。「松平親氏公願文 天下和順 (てんげわじゅん) 戦乱の世が和やかになり、 日月清明 (にちがつしょうみょう) 日月も清らかで明るく、 風雨以時 (ふうういじ) 恵みの気候により 災厲不起 (さいれいふき) 災害や疫病が起こらず、 国豊民安 (こくぶみんなん) 国が豊かになって民衆が安心して暮らす事ができ、 兵戈無用 (ひょうがむよう) 武器を用いる事もなく、 崇徳興仁 (しゅうとくこうにん) 仁徳の向上に務め、 務修禮譲 (むしゅらいじょう) 礼節を身につけるよう修行すべきである 平成13年8月吉日 松平東照宮宮司外風敬書 85歳」これは、高月院の寛立上人から授かった「無量寿経典」の一部をそのまま自らの願文としたもので、ここから親氏の理想とする国家や民の姿を読み取ることができる と。それは、のちの家康公に続く「天下泰平」への強い思いでもあったのだ。浄土宗の知恩院をはじめとする寺院では、正月に1年の安泰を祈願する法要「修正会(しゅしょうえ)」の中で、祝聖文(しゅくしょうもん)という偈文として唱えるとのこと。紅葉に包まれた遊歩道を奥に向かって進む。「天下池(瀧池)」周辺の紅葉を楽しみながら。「天下池(瀧池)その昔 雨が降らず住民は飢饉に苦しんで居りました。ある時、心ない人が草むらの長さわずか数寸で息も絶え々の小蛇を踏んずけようとしていました。親氏公は、これを諌め蛇を救って小池に逃がしてやりました。蛇は一夜で元気を取戻し龍となって天に昇り、遂に雲と雷光を起こし雨を降らせ、天下の田畑を豊作にしました。人々は、その蛇を神龍としてあがめ池を「龍池」と呼びました。「龍池」は現在の「天下池」のあたりにあったと言われています。 松平郷ふるさとづくり委員会」初代親氏の銅像のほか親氏以降の松平八代までを象徴する七対の「石柱」が遊歩道の両脇に並ぶ。「楓樹(ふうのき)」の前には案内板が。これはネットからです。このような写真はデジカメではなかなか!?「徳川家康公四百年祭記念大会 記念樹「楓樹」「楓樹」は、かって中国の宮殿のみに稙えられた高貴な樹木とされ、その由来を八代将軍徳川吉宗公が知り中国から取り寄せた秘木。皇居吹上御所に残った樹の種子を、昭和天皇が日光東照宮にてこれまで育成されてきた。徳川家康公奉祀四百年祭の慶節にあたり、日光東照宮から当地に寄贈された「楓」を記念樹としてここに稙す。 平成ニ十七年四月吉日 徳川家康公四百年祭記念大会」「松平親氏公像」が正面に。像の台座には「松平太郎左衛門親氏像」と。初代当主松平親氏は伝承によれば、南北朝の動乱期、東国から諸国を流浪してこの地にやってきた時宗の遊行僧徳阿弥は、当地を拠点としていた土豪在原太郎左衛門信重に見込まれ、女婿となって家督をついだ。松平郷主太郎左衛門家をついだ徳阿弥は、還俗して松平太郎左衛門親氏と名乗り、ここに松平氏の基礎を築いた と。荒々しい姿で何処を、そして何を指さしているのであろうか。一族の未来を見据え、安定をもたらそうとする戦略家や調停者としての役割を指先に感じるのであった。この像を見ると、荒々しさではなく、内に秘めた力強さや、先祖としての重みを伝えてくれるのであった。「松平太郎左衛門親氏(応永元年一三九四年四月二十四日没 高月院文書)は、徳川三百年の礎を築いた家康の先祖である。兵農未分離の時代、親氏は、二十四の道具を従者に持たせて領内を巡視し、道路を開き飢え凍える者を助けた。そして、親氏の天下泰平の願いは、松平氏九代の徳川家康によって実現されたのである。親氏没後六百年を迎えた本年、地域住民と親氏を讃える多くの人々の熱い期待に応え、ここに像を建立するものである。 平成五年十月三十一日 愛知県豊田市 作 者 長江録弥 題 字 豊田市長 加藤正一」見上げて。「松平太郎左衛門親氏像」は、その簡素な装いがかえって彼の強さと人間味を引き立てているのであった。この像は甲冑を身にまとった武将の姿ではなく、素朴でありながら堂々とした佇まいで、親氏の内面に秘められた威厳と決意を伝えているように感じたのであった。像の後ろの紅葉。「松平太郎左衛門家 墓所へ ←200m」と。この山道を上って行くと「松平太郎左衛門家 墓所」に。残念ながら予習不足で、行かなかったので、「松平太郎左衛門家 墓所」の写真を3枚ネットから。「松平太郎左衛門家墓所松平太郎左衛門家は後の徳川将軍、松平諸氏の始柤で松平郷を発祥の地としています。初代親氏、ニ代泰親と続き三代目で、将軍家となる信光と太郎左衛門家に続く信広のニ家に分かれました。太郎左衛門家は江戸時代を通じて幕府より「御称号の旧地」を守る役目として四四ニ石を給せられ、代々太郎左衛門を名のり参勤交代の許された交代寄合に列せられました。初代親氏、九代尚栄は高月院、三代信広、七代親長は晴暗寺裏山に葬地がありますが当墓所には十一代信和以降の当主が葬られています。太郎左衛門家は明治維新により帰農し、大正末期に東京に居を移しました。 松平親氏公額彰会」中央が松平氏の始祖である親氏、右が二代泰親・左が四代親忠夫人の墓塔。親忠夫人(閑照院)は、七代住持の存牛(そんぎゅう)の実母。存牛は、高月院中興の祖といわれ、浄土宗総本山の知恩院二十五世となり、応仁の乱で荒廃していた知恩院を再興している。親氏・泰親と並んで閑照院の墓塔があるのは、存牛が祀ったためと考えられている と。そして七対の列柱の路を引き返しながら。振り返って。「現在地」はここ。そして、次に「高月院」に向かう。高月院への参道250mは室町塀が続く雰囲気の良い路。反対側は民家と田畑。のどかでほっこりした参道であった。さらに「高月院」に向かって坂道を上って行った。右手にあったのが「天下茶屋」の入口の「冠木門」。「御食事 珈琲 甘味処 天下茶屋」と。「冠木門」から中へ。武家屋敷風休憩所風の店の右手にはテーブルが並んでいた。「織田がつき、羽柴がこねし天下もち。座りしままに、食うは家康」と。「食うは徳川」が正しいはずですが、この地区では、徳川は当たり前で、家康を強調したいのでしょう!! 近づいて。詠み人知らずのこの歌は、江戸時代中期のものと言われ、3人の天下人の活躍を皮肉った川柳。天下をほぼ手中にしながら謀反で息絶えた信長、天下を統一し泰平の基盤をつくった秀吉、その天下を受け継ぎ200年以上も続いた江戸幕府を開いた家康、と3人の天下人による権力の移り変わりを表しているのだ。「天下もち」を食べて、あなたも天下人に!! と。しかし私には既に時遅し!!この歌を元に描かれた、「道外武者御代の若餅(どうがいむしゃみよのわかもち)」という歌川芳虎の錦絵がこれ。『君が代を つきかためたり 春のもち』手前でキネを持って餅をついているのが信長(お餅ひっくり返してるのは明智光秀)猿の姿で餅をこねているのが秀吉一番奥でもぐもぐ食べてるのが家康この絵は発禁になり、版元とともに歌川芳虎も処罰されている と。天下茶屋の名物「天下もち」も、一串3個の団子は3人の天下人で、あんこがのった一つの団子が、家康を表しているのだと。この写真もネットから。これは「見初めの井戸(七つ井戸のひとつ)」と。この「見染めの井戸」は、東照宮境内にある「産湯の井戸」を初めとする七つ井戸の中のひとつ。元々笠掛けかえで横にあったのですが、昭和7年の水害により土砂に埋もれてしまいました。その後天下茶屋横に復元されましたが、今回本来の場所に、松平東照宮の氏子たちの力により復元がされました と。さらに「高月院」への風情ある参道を上って行った。石垣に囲まれた高台には立派な墓地が。「原田家之墓」と。坂沿いには、「天下池」に続く清流が流れ、散策道も設けられていた。太鼓橋もあった。葉が色づく過程・秋の彩りの変化が判る木々の下をさらに歩く。「高月院」へ続く室町塀沿いに「ツワブキの花」が咲いていた。近づいて振り返る。漸く、「高月院」への入口近くまで。そして左手奥に「高月院」の姿が見えて来た。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.31

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その43):松平東照宮へ-2

「松平郷館」松平東照宮の境内に「松平郷館」があった。こちらは松平太郎左衛門家に関する史料館。「松平親氏公の坐像」などのお宝や江戸時代に使用されていた道具などを拝観することができる と。拝観料は無料。なお館内は撮影禁止とのこと。この日は開館時間を過ぎており入れなかったので、外観たけ撮って来ました。近づいて。松平郷松平家は、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも参戦。大名のような石高はありませんでしたが、大名と同等の格の高い家柄として扱われたそうです。また、(昭和初期の当主)20代の松平信博氏は音楽学校出身の”殿様作曲家”として活躍されたそうで、館内にはピアノや楽譜などの愛用品も展示されているとのこと。松平郷松平家は現在も25代目が継承されているのだと。「徳川親氏公」と「徳川家康公」。「松平郷館」内部の写真を2枚ネットから。そして「産湯の井戸」に向かって進む。「産湯の井戸松平家・家康公の産湯に使用」と。「「長篠合戦図屏風」豊田市郷土資料館(旧浦野家本) 六曲一隻 18 世紀 紙本着色 156.1 × 350.8cm」。「旧浦野家本は、成瀬家から渡邊家に養女に出た姫君が、浦野家に嫁入りする際に持参したという伝承をもつ。長篠合戦に参戦した渡邊守綱の活躍を強調する点から、渡邊家の注文により制作されたと考えられる。長篠合戦に参戦した渡邊守綱の活躍を強調する点から、渡邊家の注文により制作されたと考えられる。成瀬家本の構図を踏襲する一方で、モチーフの改変が認められる。それは山川の描写を整理し、山を少なくすることにより、戦う武士たちに焦点があたるように工夫されている。一方の川は成瀬家本より水嵩が増し、川筋をはっきりと表現する。特に連吾川は、異様なほど川幅を広くしたため、画面の中心でひときわ目立つ描写となっている。特に注目すべきは、連合軍の鉄砲隊の足軽が数人倒れている点である。それまでの同主題屏風には認められない表現であり、武田軍の奮闘を加味している。さらに第五扇中ほどにみる徳川家康は、松の葉で姿が隠されている。これは享保七年(一七二二)以降に顕著となった、家康神格化の描写と考えられる。」とネットから。「産湯の井戸」への入口門。「産湯井戸の由来産湯の井戸については伝承が多いが、天文十一年十二月二十六日に岡崎城において松平家康(徳川と改姓)が生誕されたとき、太郎左衛門家七代当主親長が竹筒へ詰めて速馬でこの水を運んで産湯に用いた記録がある。境内地(元松平家館跡)には七ツの井戸があったが、此の井戸は最も古く此の所に館を構えた当時造られたものである。松平氏の氏神八幡の宮の前庭(今の実宮)にあり石塁で囲い石段を下りて水を汲むように出来ている。また、石板の蓋のある井戸は、当時としては極めて珍らしいといわれている。こんこんと湧き出る山清水は非常に美くよく澄んだ水である。また北の地を井戸の洞とも呼び、井戸を掘った際に尊体(石)を得て氏神として祀り水神八幡、うぶの八幡、等の異名がある。江戸時代将軍御代替のとき諸国巡検使の巡見地であり貴重な取扱がされていた。古くは井水の溢流、濁水などは異常事発生の前兆とされていたが、昭和二十年四月十六日夜の「お水取」には水枯れでお水取の神事が出来兼ねた。このときは戦時中で参加者は少人数であったが敗戦を覚悟したと伝えている。当社は四月御例祭の前夜試楽祭を斎行後引続き「お水取」の神事を行っている高張提灯を前導に浄闇の中に列を正し宮司以下役員、総代、氏子、等で産湯井戸前にい開扉して浄水を汲み取り神前へ供える。翌日例祭日に御神水として一般に授与している。この水汲のときの水位により農作の吉凶の占をする慣例がある。御神水は不老長寿、また安産するようにと遠くから来て拝受する人が多い昨今では立身出世の神、政治の神、安産の神としての信仰があり、社務所でこの御神水を頂く人が年々増えている。 昭和四十五年四月十六日 十八代 徳川恒孝夫婦御水取さる 昭和四十七年十月十四日 秩父宮妃殿下拝覧さる 御二方は会津松平御出身」榊(さかき)「徳川家康公産湯井戸」。小高いところに「産八幡の宮」が建ち、手前右側に「産湯の井戸」。苔生した石灯籠には「竹千代」と後の徳川家康の幼名が。こちらには松平氏・徳川氏の始祖とされている「松平親氏」の名が。「産湯の井戸」を正面から。左側に廻りこんで。石塁で囲い石段を下りて水を汲むようにつくられ、当時には珍しく井戸には石の蓋がされている。しかも建物の屋根の形をしているのであった。産湯の井戸についての伝承は多く、松平郷では松平家館(現在の松平東照宮境内地)の鬼門(艮/うしとら。北東)の方位に祀られている氏神・八幡宮(今の奥宮)の前庭にある井戸が、7つ存在した井戸のうち最も古く、在原信盛によって掘られ松平親氏の子の信広・信光(泰親の子とも)の頃から男子出産時の産湯に使った井戸と言われる。天文11年(1542)12月26日に岡崎城で松平元康(竹千代。後の徳川家康)が誕生した時には、松平太郎左衛門家7代親長がこの井戸の清水を竹筒に汲んで早馬で岡崎城へ届け、元康の産湯に用いたという記録がある。江戸時代には将軍御代替の際に諸国巡検使の巡検地として貴重な扱いをされた とネットから。「産湯の井戸 松平家・家康公の産湯に使用」と。そしてその奥にあったのが左:「産(うぶの)八幡の宮」と右:「市杵嶋社(弁天さま)」。左:「産(うぶの)八幡の宮」この地は井戸の洞とも呼ばれ、在原信盛が井戸を掘った際に尊体(石)を得て祀り松平親氏が氏神として若宮八幡宮と称したとされる。井戸は産湯の井戸・沙汰なしの井戸・奥の井戸と異名が多く、井戸水が濁ると異常事態の前兆とされた。現在も4月の松平東照宮例祭の前夜の試楽祭で、産湯の井戸で浄水を御神水として神前へ供える「御水取り神事」が執り行われている と。「産(うぶの)八幡の宮」。内陣。ズームして。そしてこちらは「市杵嶋社(いちきしましゃ)」。「市杵嶋社(いちきしましゃ)」。内陣。「産(うぶの)八幡の宮」、「市杵嶋社(いちきしましゃ)」を振り返る。産湯の井戸の西側下に二つの井戸があった。「二の井戸」。「三の井戸」。松平太郎左衛門家は大正初期までこの地に居住しており三の井戸まで使われていたとのこと。この後に訪ねた「高月院」への道を見る。句碑「潺潺と産湯の井あり春祭 壽ゝ」。「祖霊殿」。近づいて。「祖霊殿」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.30

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その42):松平東照宮へ-1

国道419号➜県道485号➜県道486号➜国道153号/国道420号➜県道487号➜国道301号とひたすら一般道を進み次の目的地の「松平東照宮」の第1駐車場に到着。時間は15:36。大きな案内板が駐車場脇に。「松平家の発祥 Birthplace of Matsudaira Family松平郷の開拓領主は在原信盛といい、現在、松平東照宮境内となっている地に屋敷を構えたと伝えられています。後にこの地を訪れた旅の僧・徳阿弥は、信盛の子・信重の婿として家を継ぎ親氏と称しました。親氏は近隣7ヶ村を手中にし、松平家が勢力を拡大していくきっかけをつくりました。」「松平一族の略系図」を2種類。「松平東照宮 Matsudaira Toshogu Shrine松平東照宮は、はじめは松平家の居館の一角にあった八幡社という屋敷神でしたが、1619年に久能山から東照宮(徳川家康)が合祀され、名が改められました。徳川将軍家につながる宗家から分かれ、松平郷を治めた松平太郎左衛門家は、大正初期までこの地に居住していました。現存する水濠や石垣は、九代尚栄が関ヶ原の合戦の後に築いたものといわれています。境内には、松平家が代々産湯に用いたという産湯の井戸や、松平家に関する資料を紹介した松平郷館があります。」「高月院 Kogetsuin Temple高月院は、元の名を「寂静寺」といい、見誉寛立上人が建立したといわれています。1376年に親氏が本尊阿弥陀仏を寄進し、堂や塔を建立して「高月院」と改め、松平家の菩提寺としました。境内の松平家墓所には、初代親氏、二代康親、四代親忠夫人の墓が並んでいます。現在の山門や本堂は、1641年に徳川家光の命によって再建されたものと0伝えられています。」「歴史と自然の里 松平郷史跡観光案内図 松平氏発祥の地松平郷は、三河国加茂郡に属する巴川(足助川)東岸の山地にある小集落で、徳川家のルーツといわれている松平氏の発祥の地で松平氏の始祖・松平親氏が開拓しました。松平郷には、松平氏ゆかりの次のような史跡や神社があります。・松平親氏公銅像・松平東照宮・松平郷館・高月院・松平氏墓所・松平城址・松平郷展望テラス松平郷館では、松平親氏坐像や徳川家康像など、松平家・徳川家ゆかりの品々が展示されています。また、松平郷園地には松平氏の菩提寺である高月院があり、季節ごとの花々や名月を鑑賞することができます。「散策マップ」。「松平郷 秋が見つかる地図」。駐車場廻りの紅葉。「松平郷史跡観光案内図」。近づいて。「松平親氏公六百年祭 記念事業碑」碑。復元された「見初めの井戸」。松平東照宮前の歩道脇に、一本の「笠掛けかえで」の木があります。このかえでは、その昔、やがてこの地の当主となる「徳阿弥(とくあみ)」が高月院を訪ねてこの地を訪れ、このかえでの木に笠を掛けてひと休みしていました。そこへ当時の当主在原家の次女「水姫(すいひめ)」が、井戸の水を汲み、アヤメの花を一輪添えて徳阿弥に差し出したのが二人の出会いでした。やがて二人は結ばれ、徳阿弥陀はこの地の初代松平家当主「松平親氏(ちかうじ)公」となりました。以後、この井戸のご縁によって多くの男女が結ばれたと伝えられています。見染めの井戸は、東照宮境内にある「産湯の井戸」を初めとする七つ井戸の中のひとつ。元々笠掛けかえで横にあったのですが、昭和7年の水害により土砂に埋もれてしまいました。その後天下茶屋横に復元されましたが、今回本来の場所に、松平東照宮の氏子たちの力により復元がされました。「笠掛けの「かえで」と見初めの井戸(跡)その昔、親氏公 (徳阿弥) が高月院 (寂静寺) を訪ねる道すがら、この「かえで」に笠を掛け、咲き誇る「あやめ」の美しさにみとれ一息入れていました。そこに「あやめ」を摘んでいた水姫が井戸の水に一輪の「あやめ」を添えて差し出したことが二人の出会いでした。以後、多くの若い男女が見初め井戸により結ばれたと言われています。※ 見初めの井戸は、昭和7年の水害によって土砂で埋まってしまったため、この 井戸は復元されたものです。」復元された井戸に近づいて。笠掛けの「かえで」。松平の里を訪れた徳翁(親氏)が、松平信重の屋敷の前にあるかえでの木に笠を掛け、ひと休みしていた時のこと。そこに信重の娘である水姫がやってきて、水の入ったひしゃくを、目の前にそっと差し出します。徳翁が受け取ると、そこにはアヤメの花が一輪添えられていた―と。ただ、当時は恋愛がただちに結婚に結びつくわけでもなく、さらに「僧侶への恋」「僧侶の恋」はタブーだった時代ではありますが、こんな徳翁と水姫の美しい出会いの場面を想像しながら松平郷を訪れるのも、きっと旅の味わいを深めてくれることでしょう とネットから。「松平家・産湯の井戸(信光・家康の産湯に使用)」案内板。松平東照宮境内の南側と西側は濠になっていた。濠の上の紅葉。東照宮の周りにあるこちらの石垣は松平太郎左衛門家九代尚栄によって関ケ原の合戦のあと築かれたのだと。「お堀の錦鯉錦鯉は、平成五年に(社)全日本愛鱗会から寄贈されたものです。大切に育てましょう。一、エサは社務所にて販売しています。二、決められたエサ以外は与えないで下さい。三、冬季はエサを与えません。 松平東照宮」と。多くの錦鯉の姿が。そして「松平東照宮」の境内を正面から。一の鳥居。扁額「東照宮」。「松平氏𭛁(発)跡地(発祥地) 愛知縣」と。側面には「大正五年十二月」と刻まれていた。「国指定史跡 松平氏遺跡(松平氏館跡・松平城跡・大給城跡・高月院)松平氏は江戸幕府の創始者である徳川家康の祖で、ここ松平町が発祥の地です。伝承によれば時宗の遊行僧・徳阿弥が諸国を流浪中、東国から三河の大浜、そして松平郷に入り、土豪在原信重の婿となり松平親氏を名乗り松平城を本拠としたのが始まりといわれています。三代信光の時、後の徳川将軍家となる松平宗家と幕末まで松平郷に住した旗本・交代寄合松平太郎左衛門家に分かれました。信光は松平郷から岩津・大給・安城・岡崎城へ侵攻し西三河一帯に進出、一族発展の基礎を築き、松平氏九代目家康が徳川に改姓して天下統一を果たしました。家康の死後、太郎左衛門家九代尚栄の時に東照宮が駿河から当地に勧請され、「ご称号の地」として松平郷は幕府から敬まれてきました。平成六年、松平氏の居館(東照宮境内)を「松平氏館跡」とし、「松平城跡」、「大給城跡」、「高月院」の4ケ所が初期松平氏の状況をよく伝えていることから、一括して松平氏遺跡として国の指定史跡となりました。「松平氏館跡」(現松平東照宮)は、三時期の歴史的な段階がありました。初めは、親氏の居館としての松平氏館、つぎに松平信光以後、宗家と分かれた旗本松平太郎左衛門の居館、そして、居館廃絶後、今日みるような元和年間に勧請されていた東照宮を前面に祭祀した松平東照宮の段階です。境内には「産湯の井戸」と呼ばれる井戸があります。松平家では三代松平信光が当館で出生した際、この清水を用いたことから松平家代々の「産湯の祝泉」となったといわれています。天文十一年(1542)に家康が岡崎城で誕生した際には竹筒につめて早馬で届けたといわれています。また、館跡正面から西側に巡る水堀の石垣は江戸時代初期に整備されたといわれます。」境内の見事な紅葉。「作曲家 松平信博碑さむらいにっぽんの歌👈️リンク人を斬るのが侍ならば恋の未練がなぜ切れぬのびたさかやき寂しく撫でて新納鶴千代にが笑い 西條八十詩」。「作曲家 松平信博碑信博氏の代表作「侍ニッポン」の最初の最初の一節が書かれています。」この曲の作詞は西條八十氏でこの碑文を書かれたのも西條氏です。信博氏は松平太郎左衛門家の第二十代にあたります。この石碑は昭和三十三年七月に建立されました。」写真中央に「手水舎」。「八幡神社 松平東照宮ご祭神 誉田別命(ほんだわけのみこと 八幡様) 徳川家康公 松平親氏公 他六柱ご例祭 四月十七日より前の 土曜(試薬祭、お水取り) 日曜(例祭・神輿御渡)ご由緒 当社の歴史は古く、松平家の氏神として若宮八幡を奉祀し、元和五年(1619)に久能山 東照宮より徳川家康公の御分霊を勧請して合祀して以後『松平の権現様』または 『松平の東照宮』と呼称され、立身出世の神、政治の守神、安産の神、厄除けの神として 広く崇敬され親しまれている。」「手水舎」に近づいて。「絵馬掛所」。「絵馬」に近づいて。石碑には「国指定史跡 松平氏遺跡 松平氏館跡 平成8年3月 豊田市」と。御朱印を頂きました。狛犬が迎えてくれた。「拝殿」を正面から。扁額「松平東照宮」。様々なポスター案内。拝殿前から石鳥居を振り返る。御朱印を頂いたので、無料で「松平東照宮」の拝殿内部を見学できた。内部の扁額「松平東照宮」。頂いたパンフレットには「松平郷の自然をうつす、108枚の天井画2015年10月、松平東照宮拝殿に108枚の天井画が新調された。季節の草花を題材にした色鮮やかな漆絵のこの天井画は、徳川家康公四百年祭記念大会のメモリアル事業にて、愛知県在住の漆芸家、安藤則義さんの手により描かれた。題材に選ばれたのは、ほとんどが松平郷で目にする草花ばかり。そこには、この地の豊かな自然がいつまでも残るようにという安藤さんの願いが込められているこの天井画の制作期間はおよそ1年半。天井の四隅には松平東照宮ゆかりの「双葉葵」を配しているため、必要となった草花は105種類になる。安藤さんは、自然の中に活き活きと咲き誇る情景を描くために制作中はぼ毎日、山野をスケッチして歩いたという。実物のスケッチをもとに元絵を描き、図案化するまでは、いわば漆芸における準備段階。漆絵の図案としては適さないと考えて除外した草花もあり、安藤さんが描いたスケッチはかなりの枚数にのぼった。天井画は、杉板1枚ずつに2度拭き漆をおこなった上に漆絵で描かれている。安藤さんの丁寧な手仕事が杉の木目を際立たせ、黒漆と金箔も相まって描かれた草花を引き立てている。色とりどりに描かれている草花だが、108枚の天井画で使われた色数はわずか5色ほどだというから驚きだ。安藤さんは、漆に色を合わせて作った原色を絵の具のように混ぜて、それぞれの草花に必要な色彩を生み出した。表面的な美しさだけではなく、大自然の本質的な美を追い求めた結果がこの壮麗な天井画を生んだのだ。」移動して天井を。拝殿の内陣。拝殿の天井には、2015年に徳川家康公400年祭のメモリアル事業として、漆芸家・安藤則義氏によって描かれた108枚の漆絵が施されていた。松平東照宮の拝殿の天井画は、松平郷に咲く草花を題材に描かれており、色鮮やかな漆絵が必見。透明な漆塗りの丸い背景に、白梅、紅梅、竹、菊などの植物が描かれていた。中央の東端の絵には朝日が、西端の絵には満月が描かれており、各角には松平・徳川家の家紋のモチーフとなった双葉葵が描かれていた。格子天井下を移動し、拝殿の天井画をカメラに収めたのであった。真下から。108枚の絵は、透明な漆塗りの、下の杉の木が見えるようになっている丸い背景に描かれている。背景の周りや天井の格子は黒漆で塗られている。描かれているのは、白梅、紅梅、竹、菊などの植物で、季節に応じて 4 つのエリアに分けられている。中央の東端の絵には朝日が、西端の絵には満月が描かれている。各角には、松平・徳川家の家紋のモチーフとなった双葉葵が描かれている。この家紋には、実在しない三葉の葵が施されているが、実際には二葉の双葉葵が本殿の外で見ることができる。使われた色数は、わずか5色だけだと。4隅に双葉葵が。「松平東照宮天井画 植物名一覧」「国豊民安(こくぶみんなん)」(国や民は豊かにまた安らかに)「兵戈無用(ひょうがむゆう)」(武器を行使せずに戦うことなく)「崇徳興仁(そうとくこうにん)」(人々は徳を崇め、仁を興し)「務修禮譲(むしゅらいじょう)」(礼儀と謙譲の道にいそしむ)これらの言葉は浄土三部経のひとつ、『仏説無量寿経』の経文の一節であると。浄土宗の祝聖文の一節で、「人々の平安を祈る偈文(げもん)」であると。偈文とは、仏教の経典において、仏や教えを讃える語句や文章を指します「天下和順」(国中すべてのものが和らぎ)「日月清明」(日や月が大空に輝き)「風雨以時」(時に応じて雨が降り、風が吹き)「災厲不起」(災害や疫病が発生せず)外に出て「本殿」を。本殿は松平東照宮の中心的建物であり、最も神聖な場所である。将軍・徳川家康(1543-1616)とともに、松平家の祖先である松平親氏(伝 1394 年没)を祀っている。本殿は 1931年に建てられた権現造で、江戸時代(1603〜1867)の武士階級が好んだ神社の特徴である。つまり、拝殿、祭文殿、本殿が一体となっているが、一般公開されているのは拝殿だけである。「徳川家康公始祖松平氏館跡鎮座八幡神宮 松平東照宮(略称)松平東照宮の由来御祭神 譽陀和気命、徳川家康公、松平親氏公、他六柱徳川家康公の始祖である初代松平親氏公がこの地に居を定め氏神として若宮八幡を勧請したと伝えられる。後生九代松平尚栄が館の整備を行い、元和五年(一六一九)久能山東照宮より徳川家康公の御分霊を勧請し、奉祀した。昔は例祭に三河国各地より献馬があり盛大な権現祭が斎行されていた。明治維新後は三河国各地からの献馬は中止されたが、近郷集落より献馬、空砲、棒の手の奉納が続いた。大正五年松平郷内に奉斎の三社を合併し、昭和初期に松平家の館跡へ境内を拡張し、現在の社殿を新築し、旧社殿を奥宮とする。昭和四十年初代松平親氏公を合祀し、八幡神社を松平神社に改める。当社は東照公奉祀以来、「松平の権現様」または「松平の東照宮」と呼称され、出世開運の神、政治の守神、安産の神、厄除けの神として、広く崇敬され親しまれて来た。」「豊田の自慢のお城を五城印に!」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.29

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その41):小原四季桜まつりへ-2

「WELCOME!SENMI Shikizakisakura no Sato(川見四季咲き桜)」ここ小原地区では地元の漢方医・藤本玄碩が初めて植えた四季桜に脚光を当て、1978(昭和53)年に小原村の木に制定されたことを機に、地域の方々の手で熱心に植栽が進められてきた。インクをひとつ垂らすかのように、ぽつぽつと色づきつつあらわれ、開花の時期はまるで一枚の絵のような美しい風景になる小原の四季桜。今では愛知県豊田市足助地区の香嵐渓と同様に、秋となれば大勢の人が訪れる景勝地となっている。この美しい景色は、地元の“花咲かじいさん”たちの地道な活動によるもので、現在、小原地区内には約1万本の四季桜が花を咲かせる と。花びらにズームした。山の斜面に大きなブルーシートが。昨年2023年6月2日(金)の記録的豪雨で斜面が崩落し、その「崩落した法面および遊歩道の復旧事業を進めています。(令和7年10月末完成予定)」 と。 パネルの写真に近づいて。この日の「川見さくら山」の「川見四季咲き桜」をカメラで追う。「田代川」に沿って「瑠璃光山薬師寺」の参道方向に進む。「瑠璃光山薬師寺」の参道石段が見えて来た。参道石段を正面から。最初は八十八段。四国八十八ヶ寺に基づいたもののようだ。次は女性の大厄 三十三段。階段を一段上がるたびに煩悩や穢れは落ち上り切った時には心身が清められている と。最後の階段は、男性の大厄四十二段。参道石段の前を通過し、南側に移動して参道の紅葉を見上げるズームして。急な階段、今回はパス。「薬師寺の 厄除け階段 登りきり 笑顔はじける 老若男女」。「薬師寺の 本堂守る 龍二匹 天にも昇る 匠の技に」。「水神の 御加護を受けて 流れくる 瑠璃光山の 湧水甘し」。中段方向を。ズームして。「この花は?」の最初のキャプションにこの花も「シキザクラ」の一つと、師匠がGoogleレンズで検索してくれました。シキザクラ、コバザクラ、ジュウガツザクラ、コブクザクラなど区別の仕方がいろいろあるようだ とも。「瑠璃光山薬師寺」入口の「田代川」に架かる橋から。ズームして。「真言宗 高野山派 瑠璃光山 薬師寺」。下流側を再び。ズームして。この先、国道419号に沿った田代川の遊歩道も紅葉+四季咲き桜の名所なのである。引き返して石段を再び。「川見・前洞ウォーキングマップ」。先程訪ね「五平餅」を食べた「立秋大吉」はまだ「樟茶屋」のままになっていたが。「川見さくら山について6月2日(金)の豪雨によって、「川見さくら山」の一部て発生した損壊のため、散歩道が、現在も通行禁止となっております。」そして「立秋大吉」の駐車場に向かって引き返す。田代川の白き流れを。2024年の「川見四季咲き桜」も見納め。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.28

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その40):小原四季桜まつりへ-1

「香嵐渓」の紅葉を楽しんだ後は、次の目的地の「小原四季桜まつり」の会場に向かって車を走らせる。「国道153号」を北に向かって進む。「お食事処 花の木 鶏の丸焼き・唐揚」と書かれた看板の横に釜の上に座ったシンボルマークの巨大な鶏のオブジェが。県道11号線・豊田明智線を「矢作川」に向かって進む。豊田市小渡町南貝津20−1附近を走る。「矢作川」に架かる「日の出橋」を渡る。県道19号線・「土岐足助線」を西に向かって進むと「四季咲き桜」が所々に姿を現して来た。そして国道419号・「平畑土岐線」を進むと左手に目的地の「川見四季桜の里」が左手に現れた。山全体に広がる1,200本の四季桜と紅葉のコントラストが見事なのであった。「小原四季桜まつり 2024/11/16~12/1」ポスター。豊田市雑敷町町家ノ本22-3にあるカフェ「立春大吉」の駐車場に向かって進む。数年前に惜しまれながら閉店された「樟茶屋」さんの建物をリノベーションされ、新しい店主さんのもと、2024年6月よりカフェとして営業をスタートされた店。小原地区で長年愛されてきた「樟茶屋」さんの五平餅が食べられる店なのであった。豊田市雑敷町 町家ノ本22-3。カフェ「立春大吉」のメニュー。五平餅 ¥350、おでん ¥600 と。店内の様子。五平餅定食は売り切れとのことで、五平餅とおでんを注文。五平餅(ごへいもち)は、中部地方の山間部で古くから伝わる郷土料理。半搗きにしたうるち米を串に刺し、味噌や醤油ベースのタレをつけて焼いたもの。五平餅の由来には、次のような説があるのだと。・神道の祭祀で捧げられる「御幣」の形に似ていることから名づけられた・山で仕事をする人々が、安全を祈る祭りである「山の講」のとき、ハレの食事(特別な料理を 食べる)として食べていた・美濃出身の五平という人物が、16世紀中ごろの「川中島の戦い」で兵たちに振る舞ったのが 始まり と。「ひょうたん五平餅」はユニークなひょうたん形に、ゴマや胡桃、ピーナッツの香りの、甘い優しい味わいのタレ が。そして南方向約800mの場所にある「川見四季桜の里」に向かって駐車場を徒歩にて出る。国道419号を挟んだ反対側の「小原北部生活改善センター」の敷地内にも「四季咲き桜」が満開状態で。駐車場脇にあった石碑には「学び舎の跡」と刻まれていた。現在の「小原北部生活改善センター」の場所には「小原村立福原小学校」があったと。・1872年(明治5年) - 川見村に郷学校として川見郷学校として開校。・1873年(明治6年) - 第2大学区第9学区第65番小学川見学校に改称する。・1879年(明治12年) - 第21番小学川見学校に改称する。・1887年(明治20年) - 尋常小学川見学校に改称する。・1889年(明治22年)10月1日 - 上仁木村、東市野々村、北村、川見村、柏ヶ洞村、雑敷村、 前洞村、大ヶ蔵連村、小村、田代村が合併し、福原村が発足。 同時に福原村立尋常小学校に改称する。・1906年(明治39年)7月1日 - 豊原村、福原村、清原村、本城村が合併し、小原村が発足。・1907年(明治40年) - 小原村第二尋常小学校に改称する。・1909年(明治42年) - 高等科を設置し、小原村第二尋常高等小学校に改称する。・1915年(大正4年) - 校舎を増築する。・1919年(大正8年) - 農業補習学校を附設する。・1926年(大正15年) - 小原第二農業補習学校、小原青年訓練所第二支部を併設する。・1941年(昭和16年)4月1日 - 小原第二国民学校に改称する。・1947年(昭和22年)4月1日 - 小原村立第二小学校に改称する。校舎を改築する。・1948年(昭和23年)4月1日 - 小原村立福原小学校に改称する。・1952年(昭和37年) - 福原小学校へき地集会室が完成する。・1978年(昭和53年)3月 - 廃校 と。道路脇の「黄葉」。「ピラカンサス」には実がタワワに。モミジの紅葉。見上げて。移動して。モミジ、イチョウ、メタセコイアの「紅葉・黄葉」のコラボ。途中、「田代川」沿いの「四季咲き桜」をカメラで追う。そして再び「川見四季桜の里」が見えて来た。春と秋の2回咲く珍しい四季桜。今はモミジも色づいて、桜と紅葉、両方の色が山全体を彩っていた。残念ながら、この時は陽光が射していなかった。青空があれば(以前の私の写真)。今年は花自体の色も淡く鮮やかなピンクの姿は・・・・????四季桜とモミジの紅葉のコラボをカメラで追う。「川見四季桜の里」では、四季桜とモミジの紅葉が織りなす風景が、まるで自然が描いた一枚の絵画のように息をのむほどの美しさを放っているのであった。春のように淡く優しいピンクの四季桜が、晩秋の深紅や橙、黄金色に染まるモミジと絶妙に調和し、見る人の心に温かさを届けるのであった。その柔らかな桜の色合いは、モミジの鮮やかな色彩をさらに引き立て、対照的でありながらも調和の取れた美しさを生み出していたのだ。青空が広がり始め、ピンクの色が鮮やかに。イチョウの黄色も負けじと輝き出して。「マメザクラ(P. incisa)」と「エドヒガン(P. pendula f. ascendens」との種間交雑種とのこと。江戸時代から栽培されている。晩秋から咲き始め、冬のあいだも少しずつ咲き、4月上旬には多く咲く。花は白色から淡いピンク色で、小さな一重咲き。春は開花と同時期に新芽も芽を出し、一方秋は自らの葉が落ちる時期に開花する。また、春のほうが花は大きくなる と。ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.27

コメント(0)

-

龍口寺 ライトアップへ(その2)

さらに「龍口寺」の「本堂」のライトアップをカメラで追う。「本堂」が変化する色合いを楽しみつつ、歴史と美しさに浸ったのであった。このような演出は、伝統的な建築物に新しい生命を吹き込み、多くの人にその魅力を再発見させてくれる素晴らしい取り組みであると感じたのであった。赤が輝く。「新春藤沢・江の島歴史散歩藤沢七福神めぐり スタンプポイント1月7日~1月31日」「藤沢七福神めぐり」ポスター。今年度から遊行寺(宇賀神社)が加わり9社寺をめぐるスタンプラリーになった と。唐破風の屋根裏を見上げて。そして「本堂」の屋根の角をズームして。そして再び「仁王門」まで戻って。仁王像と竜の天井画。「仁王門」の天井にある竜。出店は一軒のみ。「仁王門」を斜めから。「腰越駅」からの江ノ電には多くの客が乗車していた。そして「江ノ島駅」に向かう江ノ電。そして徒歩にて「江ノ島駅」に到着。「江ノ島駅」前に設置された小鳥のオブジェ付きの車止め「ピコリーノ」は、小鳥が手編みの衣装を毎月着替え、撮影スポットとして人気。愛称は「江のピコ」。駅前売店の女性従業員が「寒そうだから」と着せ始め、20年以上受け継がれて来たのだ。構内に貼り付けてあった「SHONAN SUNSET」。「江ノ電路線図」。鎌倉駅行きの江ノ電車輌が反対側のホームに入線。ベビースターが江ノ島電鉄、台湾・高雄メトロとコラボ!!2024年8月2日より江ノ電のオリジナルラッピング車両が運行しているのだと。これは、おやつカンパニーが製造するスナック菓子「ベビースター」が、昨年、日本発売65周年、台湾工場竣工7周年を迎えることを記念して、日本で人気の観光工リア・江ノ島や鎌倉を走る「江ノ島電鉄」台湾第ニの都市で人気観光工リアの高雄を走る「高雄メトロ」とタッグを組み実施されたものとのこと。そして私の乗る江ノ電・10形電車が入線。1997年(平成9年)に開通95周年を記念して造られた「レトロ⾞両」。外観はオリエント急⾏を彷彿とさせるデザイン・塗⾊となっていて、⾞内は⽊⽬を基調とした重厚な雰囲気を醸し出しているのだ。1997年4月18日より営業運転を開始 と。昨年末には市内にある時宗・遊行寺、そして今回は日蓮宗・龍口寺のライトアップを楽しんだのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・

2025.01.26

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その39):香嵐渓へ-13

さらに「香積寺」の参道から、巴川方向の紅葉の絶景を追う。「総門」・「山門」を振り返って。この写真は、2018年に訪れた時の写真。山門を潜った先ににあった石碑。こちらが本来の正面参道なのである。「飯盛山 香積寺杉木立ともみじの香積寺は曹洞宗の古刹である。応永三四年(1427)足助氏の居館跡に創建されたもので開基は関白二条良基と成瀬三吉丸(尾張犬山城主成瀬家の祖)、開山は白峯祥瑞禅師である。かつては学林として栄え、時には100名もの雲水が参禅したという。もみじの開祖十一世参栄禅師、画技にも卓越した二五世風外禅師はあまりにも有名で、風外禅師の絵を多数蔵している。」「総門」を背にし石段を下りながら。石段の下には「飯盛山 香積寺参道入口」案内板。その横には「不許葷酒入山門」と刻まれた石碑。「葷酒(くんしゅ)山門に入るを許さず」と読む。「修行の妨げになるので「葷(くん)=ニラやニンニクなど、臭いがきつく勢力がつきすぎるもの」や、お酒はお寺に持ち込んではいけない」と。「香積寺」は禅宗・曹洞宗の寺なのである。「飯盛山 香積寺参道入口」案内板にあった御朱印案内の写真。通常御朱印(右)と高級小原和紙の御朱印(左)と。「曹洞宗 香積寺」案内碑。「巴川」に沿った遊歩道を「香嵐渓 一の谷」方向に戻る。「巴川」の白き帯を。敢えて段差を造り、酸素を溶解し水質の保全を企図し施工しているのだ。河川水の汚染物質を除去する微生物が、河床の石の上で棲息し汚染物質を食べてくれるのだ。その為には酸素が必要なのである。河床は下水処理場のミニ版なのである。吊橋「香嵐橋」が見えて来た。この時は吊橋「香嵐橋」の上には観光客の姿は少なかった。「香嵐渓 一の谷」の南側では「巴川」が緩やかにカーブ。そして再び「香嵐渓 一の谷」の見事な紅葉をカメラで追ったのであった。日本の秋の紅葉は、自然が織りなす壮麗なアートそのもの。山々や川岸を鮮やかな赤、橙、黄色が彩り、まるで大地全体が温かな光に包まれているかのように感じる空間なのであった。木々の葉が真っ赤に染まり、この日は空気も澄みわたり、柔らかな日差しが葉を照らして輝かせていたのであった。「巴川」の清流の近くでは、赤や黄色の葉が水面に映り込み、さらに幻想的な景観を作り出していたのであった。紅葉狩りを楽しみながら、枯葉の舞う音や秋の風の涼しさを感じることで、今年の猛暑を忘れて、五感すべてで香嵐渓の秋を堪能できたのであった。紅葉の色づきは一瞬の儚い(はかない)美しさを持ち、葉が散るとともに冬の訪れを告げるのだ。この移ろいゆく季節の美しさこそが、日本の自然と文化の深い結びつきを象徴しており、私たちの心に秋の思い出を刻むこと間違いなし。日本の秋の紅葉は、その多彩さと繊細さが世界中の人々を魅了するのだ。地域ごとに異なる景色が楽しめるのも大きな魅力なのであろう。そして「香嵐渓 落部駐車場」に辿り着き、駐車場の背の山の紅葉を。黄色の炎がメラメラと空に向かって。今回は時間の関係で「足助城」👈️リンク 周辺の紅葉は訪ねなかったが、下の写真の真っ赤に輝く紅葉を見たかったのであった。この2枚の写真は2018年の写真。本丸の下で存在感を示し、今も元気に、この鮮やかな赤の姿を見せてくれていたのであろうか。そして2007年?以来度々訪ねて来た「香嵐渓」を2019年以来久しぶりに訪ね、毎回、新しい感動に出会い、その絶景を大いに楽しんだのであった。そして次の目的地の10,000本を超える四季桜が植栽されている「小原の四季桜」に向かって車を走らせたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.26

コメント(0)

-

龍口寺 ライトアップへ(その1)

そして江ノ電の線路が通る「国道467号」沿いの歩道を「龍口寺」に向かって進む。この先、江ノ電は右にカーブすると江ノ島~腰越間には道路上を走る区間(併用軌道・へいようきどう)があり、路面電車の風情を楽しめる路線としても知られているのだ。1分ほど待つと、江ノ島駅に向かう江ノ電の姿が。そして「龍口寺」👈️リンクの「仁王門」前に到着。湘南の歴史的スポットである龍口寺で、幻想的な夜のライトアップイベントが開催されていた。日中とは異なる魅力的な夜の寺院空間を、特別な演出とともに楽しめるのであった。鎌倉農泊協議会が観光庁の「地域観光新発見事業」の一環として実施する本イベントでは、龍口寺の歴史的建造物を活用し、特設照明による幻想的なライトアップを展開。昼間では味わえない特別な夜の雰囲気を創出しているのであった。鎌倉農泊協議会は、鎌倉野菜や相模湾の海産物といった豊富な地域資源や豊かな観光資源を活用したイベントの企画や運営を行い、地域活性化を目指す活動を行っているのだ と。「農泊」とは、「農山漁村での飲食、体験を伴う宿泊」とのこと。ここ「仁王門」と「本堂」を「仏教に関わる色鮮やかな5色」👈️リンクでライトアップされている と。時間とともに色が移り変わり、まるで竜が動いているかのような、そんな演出になっていた。仏教における五色とは青、黄、赤、白、黒の5色。これらの色は、宇宙と自然界の深い理解、そして人間の精神の調和に対する深遠な洞察を表しているのだ と。仏教における五色の概念は、宇宙と自然界の基本的な要素を象徴しています。これらの色は、青、黄、赤、白、黒とされ、それぞれが独自の意味と象徴を持っています。ここでは、これらの色が表す自然界と宇宙の要素について探求します とネットから。「毎月二十五日 十三時より妙見大菩薩例大祭妙見菩薩は北極星の化身とされる菩薩で、人生の道を開く開運の守護神として古来より信仰されています。例祭では皆様の開運を祈願いたします。 どなたでもご参詣下さい。」 いずれも「九曜紋」が。「毎月十九日 十三時より七面大明神例大祭七面大明神は法華経を信仰するものを守護し、苦しみを除き安らぎを与える神様です。例祭では加持祈祷を行い、七面大明神の御守護をお受け戴きます。 どなたでもご参詣下さい。」そして、ここにも「龍口寺 ライトアップ」ポスター。冬の夜空に輝く、本堂・仁王門と光の共演。大切な人と、心温まるひとときを過ごしませんか?「光に導かれる」 2025年1月15日(水)~2025年1月31日(金) 時間午後5時~午後8時まで と。ピンクにライトアップされた「仁王像(阿形像)」。仁王尊像作者は浅草寺の仁王門の彫刻家、村岡久作氏。横から。「仁王像(吽形像)」。横から。「山門」のライトアップは行われていなかった。「山門」を潜ると正面にライトアップされた「本堂」が。刻々と様々な色に。本堂や境内にある木々、手水舎(ちょうずや、ちょうずしゃ)もライトアップし、龍口寺に伝わる日蓮聖人が難を逃れた逸話を再現した稲光も所々に折り込んでいる。近くのバー『江乃酒場』ともコラボし、ライトアップの写真を見せると1杯試飲できる とのこと。本堂と同様に、木々も様々な色に刻一刻と。「本堂」に近づいて。「唐破風」下をズームして色の変化をカメラで追う。移動して再び本堂を。再び「唐破風」下をズームして。本堂がライトアップされる様子は実に幻想的。特に、刻々と変化する5色のライトアップは、荘厳さと現代的な演出が融合していて、訪れる人々を魅了するのであった。します。夜の静寂の中で浮かび上がる本堂の姿は、昼間とはまた違った神秘的な雰囲気を醸し出し、心に深く響いいたのであった。「日蓮大聖人像」のライトアップはなし。 ・・・つづく・・・

2025.01.25

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その38):香嵐渓へ-12

「香積寺(こうじゃくじ)」への脇参道を進む。「香積寺は応永三十四年(一四二七)白峰禅師によって開創された曹洞宗の禅寺で開基は二条良基、足助重範娘滝の方、成瀬三吉丸基久、基直等であって、この人々と足助重範の墓は境内にある。山号の飯盛山は、その山形が満鉢の香飯に似ている所から名付けたもので、往古は堅固な地形を利用した山城であって足助七城の主城であった。足助氏一族は、代々ここを本拠としていたので滅亡後に菩提を弔うため当寺が創健された。寺号の香積寺は維摩経香積仏国品を典拠としてな名付けられた。当山一帯の風光は、飯盛山の山容と、巴川の清流とが調和して四季を通してその眺めはすばらしく、数千本の楓樹の画く新緑の初夏、特に紅葉の秋の美観には目を見張り、筆舌を絶している。この楓樹は、寛永年間、十一世参栄禅師が巴川に沿う参道に植えたのが始まりで大正末期から町民等によって植樹を広げ続け昭和五年に香積寺の「香」と嵐気の「嵐」の二文字をとって「香嵐渓」と名付けてから、益々紅葉の名所として知られるようになった。歴代住職中、とくに二十五世風外禅師(一八三五)は優れた人格と卓越した余技の書画でよく知られ画禅一致の境涯を拓き、その隋身より幾多の俊英が世に出て禅林香積の名を天下に伝えた。」と香積寺のHPより。「参拝時間のご案内午前6時より午後6時まで11月は午後9時まで(ライトアップ終了まで)」と。赤の幟旗が並ぶ脇参道の坂道を上って行った。赤の幟には「豊栄(とよさか)稲荷大明神」と白抜きで。いくつかの朱の鳥居を潜り階段を上ると、正面参道に着き「本堂」への石段を上る。石段上から「総門」・「山門」を振り返る。「総門」をズームして。「手水舎」。木造瓦葺四本柱タイプの手水舎。「手水舎」の円形の水盤にはモミジの葉が。モミジ葉の「花手水」。そして「香積寺」の「本堂」。所在地: 愛知県豊田市足助町飯盛39開創: 1427年宗派: 曹洞宗山号: 飯盛山文化財: 飯盛城址(史跡); 僧風外作品群(絵画); 木造毘沙門天立像(彫刻); 鰐口(工芸)本尊: 聖観世音菩薩開基: 二条良基ほか、白峰祥瑞(開山)寄棟瓦葺の本堂は1722年(享保7)のものと。桁行実長は8.5間、梁間実長は7.5間、寄棟造り、鉄板葺き参拝者の列が出来ていた。移動して。左側には朱の鳥居とその先には「豊榮稲荷大明神」と。「正一位 豊栄稲荷応永応三十四(一四ニ七)開山 白峰祥瑞禅師が香積寺を開創された際、境内鎮守の護法神として奉安された守護神である。正一位の称号はニ十四世棟嶽俊梁和尚の時幾多の不思議を感応され、この霊験あらたかな稲荷神のために、香積寺開基ニ條関白家を経て、位階称号授与を京都御所より、時の公文所にて天保ニ年(一八三一)十一月八日付を以って賜り以来の事です。神号額は風外禅師の真筆です。その後、足助の発展と共に五穀豊穣、商売繁栄等のため、おまいりが盛んになりました。真言(おとなえのことば)オンシラバッタ ニリウンソワカ」と。本堂の棟に乗る鯱と下り藤の紋が見えた。そして境内左にあった「僧堂(坐禅堂)」。本堂前に建てられていた角塔婆・「回向柱」には、「令和五年十月二十一日」👈️リンクと。「僧堂(坐禅堂)曹洞宗は道元禅師に始まり瑩山禅師によって広まり坐禅を宗旨とします。当坐禅堂は江戸後期の様式この地方では唯一つ昔のまゝで残っています。幕末二十五世風外禅師二十六世俊龍禅寺と共に高慢な人格で随身より多くの俊英が輩出し香積寺の名を天下に伝えました。」内陣に安置された「文殊菩薩」。ズームして。「佛にあう合掌ありがたい もったいない おかげさま三つの心を大切に香嵐渓上飯盛山 香積寺」座禅の体験もできると。「どうぞご自由にお坐りください。※まずは試しに10分本来は1炷(ちゅう)(約45分) 1炷=線香1本分」と。「「炷(ちゅう)」は、坐禅の単位や、線香などを数える単位、香をひとたきくゆらすことを意味します。坐禅の単位坐禅の単位として「炷」が使われ、線香1本が燃え尽きるまでの時間を「一炷(いっちゅう)」と呼びます。坐禅会では、線香1本が燃え尽きるまでの時間が約40分程度ですが、自宅で坐禅を行う場合は10分や20分でも行うことができます。線香などを数える単位線香などを数える単位として「炷」が使われます。香をひとたきくゆらすこと香や線香をひとたきくゆらすことを「一炷(いっちゅう)」と呼びます。香道では、沈香木(じんこうぼく)を一種類たいて賞美することを「一炷聞(いっちゅうぎき)」といいます」。と ネットから。「茂山に 在り隠然と 古道場松本たかし(一九〇六~五六)は高浜虚子の高弟 この句は昭和三十年初夏に当寺訪れたときの作句碑は昭和三十七年八月に建てられた 「笛」同人会 草笛会」。【木々が茂る山中に、ひっそりと佇む古びた道場が、控えめながらもその存在感を放っている】と情景を詠んだものであろう。茂山に隠れるようにして静かに佇む道場には、時代を超えて受け継がれた歴史や精神が宿っているような趣が感じられたのであろう。「僧堂(坐禅堂)」入口両側に先代の?鬼瓦(右)・阿形。鬼瓦(左)・吽形。そして再び「本堂」の山号扁額「飯盛山」。「本堂」内陣の寺号扁額「香積寺」。穏やかな表情の「本尊 聖観世音菩薩」。鐘楼への土壁にモミジの形、様々な色・紅葉色をした多くの絵馬が。近づいて。本堂の左側の奥にあったのが「永代供養塔」。その奥にも朱の鳥居があった。「豊栄稲荷奥之院参道」と刻まれた石柱がその横に。この奥👈️リンク には、以前訪ねた歴代住職の墓、十六羅漢石仏、歴代の足助城主・鈴木氏5代の墓、装束塚等もあるのだが今回はパス。「香積寺」の「本堂」前に戻る。正面に「手水舎」左に「本堂」前の朱の鳥居。そして石段前から「総門」を見る。ズームして。移動して参道を見る。その奥には鐘楼が、2階には梵鐘の姿が。ズームして。火灯窓の奥に梵鐘の姿が。石段前に戻り薬医門形式の「総門」をズームして。切妻瓦葺の薬医門は江戸初期のものとされ、紅葉の時期や新緑の頃には趣が増す。香積寺の見所といってもいいだろう。紅葉の見所をカメラで追う。人がいなければ と我儘にも。数々の名曲の作詞を手掛けた野口雨情の歌詞碑。足助音頭を記念した、1930年の建設の石碑であると。「春風に 恥ずかしさうに呼びかける おまへは春の 鶯さん 雨情」春の穏やかな風景と、春を告げるウグイスの声が調和している情景を詠んでいるのだ。総門前から「三州足助屋敷」・「巴川」方向を。階段横には小さな「地蔵堂」。「足助町観光協会 創立50周年 記念楓」碑。「5色のもみじ」にも負けない美しさをカメラで追う。これでもかと!! ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.25

コメント(0)

-

江ノ島からの夕景

昨日、1月22日(水)に藤沢市片瀬3丁目にある「龍口寺」がライトアップされているとの情報をいただき、16時過ぎに自宅を出て、行って来ました。小田急線を利用して、江ノ電「藤沢駅」に到着。改札を入ると、正面に富士山を背景にした江ノ島の夕景が。近づいて。時間は16:40前。この富士山を背景にした江ノ島の夕景を見て、時間が早かったので、龍口寺を尋ねる前に見に行くことを決断。そして、ホームに貼られていた「龍口寺 ライトアップ」ポスター。「光に導かれる」 2025年1月15日(水)~2025年1月31日(金) と。ホームの大型ディスプレイにも江ノ島の夕景が。電車の入線を待つ乗客。そして電車が到着。チョコレートカラーにラッピングされた1501号。「台湾ランタンフェスティバル号」。「台湾燈會 in 桃園」との表示。ネットから写真を。江ノ島電鉄 台湾観光特別ラッピング電車「ビビビビ!台湾ランタンフェスティバル号」■運行期間:2024年12月4日~2025年3月3日予定■運行路線:鎌倉-藤沢間(1編成2両)「台湾ランタンフェスティバル」は元宵節(旧暦1月15日)をお祝いする伝統のお祭り。毎年開催地を変え、数多くのランタンが展示され、漆黒の夜を灯す幻想的な世界が広がる。今年は、2025年2月12日~2月23日まで、台北からアクセスも便利な桃園市で開催される と。そして江ノ電「江ノ島」駅で下車し、「すばな通り」を急ぎ、「江の島大橋」の袂に到着。「江の島」への歩道橋・「江ノ島弁天橋」を進む。前方にあったのが「江島神社御鎮座記念龍燈籠」。そしてその先「弁天橋乗り場」で、境川河口の岸壁に進み、富士山、箱根の山々の夕景をデジカメで追う。上空が茜色に染まった、二子山そして右には駒ケ岳、神山の姿が。ズームして。富士山の勇姿。ズームして。名勝及史蹟江ノ島碑と富士山のコラボ。「江島神社御鎮座記念龍燈籠」に近づいて。江の島弁天橋と江ノ島の姿を。展望台・江の島シーキャンドルのイルミネーションは未だ。戻りながら、再び富士山の夕景を追う。そして国道134号を歩きながら、江ノ島を振り返る。展望台・江の島シーキャンドルのイルミネーションが点灯していた。時間は17:30過ぎ。歩道を歩きながら。江の島シーキャンドルをズームして。さらに。そして「片瀬東浜」交差点から、国道467号に入り、この日の目的地の龍口寺へと向かったのであった。 ・・・つづく・・・

2025.01.24

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その37):香嵐渓へ-11

香嵐渓の人気スポット「待月橋」が眼下に。巴川の対岸に渡る色鮮やかな赤い橋、平成19年(2007)に新たに架け替えられた。紅葉の名所となっており、秋のシーズンには多くの観光客が写真撮影に訪れる場所。橋の上に立てば、両手に紅葉が広がる絶景が楽しめたのだ。 水辺から見上げるアングルは、木々と晴天を一緒に臨める場所とあって、フォトスポットとしても人気の場所となっていた。そしてここが香嵐渓紅葉の人気スポット「五色もみじ」。「五色もみじ」と「待月橋」の美しい紅葉のコラボをキャプション無しで。「待月橋」からの「五色のもみじ」の光景よりも、内部からの光景の方が色鮮やかで美しく感じたのであった。これも光の為せる技なのであろう。分岐点にあった道案内の横に歌碑?。「・・・・・・・・・・・・・」さらに紅葉の光のシャワーを浴びながら進んだのであった。奥に香嵐渓・香積寺の25世住職であった風外本高(ふうがい・ほんこう)の「風外老師碑」が。「風外禅師 (香積寺住職第二十五世)伊勢国・度会郡南勢町の生まれで、九才のとき得度を受け、但馬や宇治で修業し、その後、たびたび出雲国に遊行した。四十才のとき大阪の円通院の住職となったが天保五年(1834)に五十六才で香積寺の住職となり、同十二年(1841)まで在住した。この間、西三河の各地を巡ると共に、名古屋をはじめ、尾張・美濃・伊勢などの各地に教えを布いたので、徳風を募って参禅するものが百余名もあったといわれている。また、余技の画枝が、一家をなして後世にその名を高め、香積寺にも多くの遺墨を所蔵している。なかでも嵐の夜一気に描きあげたといわれる「嵐に猛虎の図」は、禅僧が描いた三虎の一として絶賛されている。 足助町観光協会」香積寺への参道脇にも石碑が。「謝恩碑藤原一則三代の略伝初代刀匠藤原一則は姓を中野名を作太郎と言い弘化二年長野県飯田に生れ歳十三にして江戸の住石堂運壽是一に師事克苦十余年後ち各地刀匠を歴訪斯道の研鑽錬磨に努めつゝあるの時偶々廃刀令発布となり止むなく鋸製造業に転じ明治十一年足助に移住す是れ足助鋸の始祖たり。二代一則は名を廣三郎と言い明治八年に生れ父業を継承幾多の門弟を養成家業益々隆昌足助鋸の声価大いに揚る傍ら日本刀の研究を怠らず昭和十三年に新愛知新聞社より伊太利ムツソリー二首相に贈る日本刀鍛錬の栄に浴す其他各展覧会及試斬実演等に於て最高名誉賞並賞牌を受けたり。三代一則は明治三十三年二代一則の長子に生れ名を錬治と言いその直伝により斯業に精進し遂に足助特産鋸として念々其真価を認めらる時恰も日支事変起り大東亜戦争となりたる昭和十七年名古屋造兵廠の受命刀匠として軍刀鍛錬に邁進中終戦となる爾来鋸製造に専念す 是の度門人一同相謀り恩師一則三代の略伝を誌しその鴻恩に酬んとす」と。2024年10月25日~12月27に渡り、「足助の刀匠展」👈️リンク が重要文化財「旧鈴木家住宅」で開催されていたのであったが・・・今回はこの「旧鈴木家住宅」前の道は歩かなかったのであった。次の石碑には漢詩碑と案内板が。作者の服部承風は愛知が生んだ現代の代的漢詩人で、昭和58年秋に門下生と香嵐渓を訪れた時の五言律詩が刻まれているとのと。この詩は、詩人が風外寺という静かな寺院を訪れ、そこから得られる心の安らぎや啓示を表現しています。自然の美しさ(苔、紅葉、川の流れ)と仏教の教えが調和し、詩人はその中で心の清浄さや仏の光を感じ取り、深い悟りに至ろうとしています。「来尋風外寺 初地蘚苔芳 巴水劃塵境 楓林擁佛堂 衣添紅葉色 ・・・???」詩の各行の意味は次の通りですとchatGPTは1.来尋風外寺(風外寺を尋ね来る): 香積寺(風外の寺)は、静かな場所にある寺院を指し、自然の中で心の平安を求めて 訪れることを意味しています。2.初地蘚苔芳(初春の地には蘚苔が芳しい): 新しい春の地面には苔が生え、芳しい香りが漂っている様子を描いています。 自然の新鮮さや生気を感じさせます。3.巴水劃塵境(巴水が塵の境を划す): 巴水(巴川)が流れる様子が描かれ、清らかな水流が塵世からの隔絶を感じさせ、 煩悩からの解放を象徴しています。4.楓林擁佛堂(楓の林が佛堂を抱く): 美しい紅葉の楓の木々が仏堂を包み込んでいる様子。自然と仏教の調和が 描かれています。5.衣添紅葉色(衣に紅葉の色を添える): 僧侶の衣が紅葉の色に染まり、自然と一体化している様子を表現しています。 仏教的な修行の中で、自然と自分の心が調和する様子を表しています。6.身浴白毫光(身は白毫の光に浴す): 「白毫光」は仏の眉間にある白毫(びゃくごう)から放たれる光を指し、仏の智慧や慈悲を 象徴します。ここでは、詩人がその光を浴びることで、仏の智慧に触れ、精神的な安らぎを 得る様子が表現されています。7.勝跡仰玄化(勝跡 玄化をあおぐ) 「勝跡」は仏教的な名跡や修行の跡を意味し、「玄化」は深遠な変化や悟りを指します。 詩人が仏の足跡を仰ぎ見て、その深遠な悟りに感銘を受ける様子を描いています。8.澹然凭石牀(澹然として石牀にふれる) 「澹然」は穏やかな、静かな様子を表し、「石牀」は石の床を指します。詩人が静かに 石の床に凭れて(寄りかかって)、心を落ち着ける場面を描いています。 禅の修行において、静けさと落ち着きが重要であることを示しています。案内板には「服部承風先生還暦記念漢詩碑 香積寺 香積寺(こうじゃくじ) 來尋風外寺 来たり尋ね風外の寺 初地蘇苔芳 初地(しょち) 蘇苔芳(せんたいかんば)し 巴水劃塵境 巴水(はすい) 塵境(じんきょう)を画(かく)し 楓林擁佛堂 楓林(ふうりん) 仏堂を擁す 衣添紅葉色 衣に紅葉の色を添え 身浴白毫光 身は白毫(びゃくごう)の光に浴す 勝跡仰玄化 勝跡(しょうせき) 玄化(げんか)を仰ぎ 澹然凭石牀 澹然(たんぜん)として石牀(せきしょう)に凭(よ)るこの碑(大蔵石)に刻されている漢詩は愛知県が生んだ現代の代表的な漢詩人である服部承風先生が一九八三年(昭和58年)の晩秋に門下生を伴ってこの地を訪ねられた折の五言律詩である。山寺の幽寂なたたずまいを賞し、禅僧で詩書画を能くした風外和尚の高雅な境界を深く慕う心がうたわれている。 平成二年六月十七日 女弟子 谷口蕙香記す」さらに紅葉を見上げながら進む。香積寺の山道脇の一段高い場所にも石碑が。そして赤い「豊栄稲荷大明神」の幟も。石碑の横には「御朱印 おみくじ 香積寺参道 飯盛山へ登山口 山頂へ約20分」と足助町の俳人「野田子悠」の句碑。「ゆく(具)りな(奈)く 山鳥う(連)れし 刈田か(可)な(那)」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.24

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その36):香嵐渓へ-10

「巴川」の右岸にある「もみじのトンネル」に向かって進む。「香嵐渓」と赤く書かれた大きな苔生した石碑。近づいて。この「香」という文字が、以前に訪ねた寺にあったが、これを「香」とは読めなかったのであった。その先に石仏が並んでいた。「延命地蔵」(右)と「六地蔵」(左)。「六地蔵」に近づいて。「六地蔵」の左側に建つ石碑には「故日ノ出山作平之碑」と。「江戸相撲十両 日ノ出山作平之碑 弘化元年五月生 昭和三年九月十三日没(八十五才)故手嶋作平は三州吉良の農家の生まれ。幼少より体躯に恵まれ怪童の名をほしいまゝにしていた。十八才の折、星雲の志を抱いて上京、高砂部屋に入門、四股名を日ノ出山と稱し努力精進の甲斐あって十両で活躍していたが不幸にも故障を得て髷を切り再起の地を当地足助に求め、智将加藤清正公の末裔であるくま女を娶り、土木請負業として当時飯田街道の改修工事、特に難工事であった田町新道の完成に尽した。片わら大相撲興業の世話役や青年の相撲指導に貢献した功績は高く評価され、没後昭和四年秋に足助地方の相撲愛好家と親族に依りこの碑が建立されました。」「延命地蔵」。「モミジのトンネル」の入口にあった石柱には「飯盛佳山水 香積古禅林」の対句が刻まれていた。(師匠が解読してくださいました。)「飯盛城跡 県指定 史跡 昭 三六・三・三〇 本城址は、鎌倉時代この付近を領していた足助氏の居城であったと伝え、中世城館の形態をよく保存する遺構といわれています。当時は、この飯盛山城を本城として、真弓山城・臼木ケ峯城(豊楽城)・大観音城・城山城・成瀬城・黍生城の七つの城が連なっており、足助七城とか足助七屋敷といわれます。城は山頂を三段に分け、平に削って城塁(本丸・二の丸・三の丸)とし、西側と北側に多くの矢場、東側には、堀切(空ぼり)を二箇所設けています。南側の山麓に近いところ(現在の香積寺付近)には自然の地形を利用して土塁をめぐらしており、ここには居館があったと推定されています。」石仏・石碑群がここにも。「香嵐渓のもみじ寛永年間(1624~43)、香積寺11世参栄禅師が般若心経1巻を誦す毎に、1本づつ植えられたのがはじめである。その後大正末期から昭和の初年にかけ、多くの人々の奉仕によって、新しい植樹と手入れがなされた。より美しい郷土をと願った先人の遺志を継ぎ、より美しく、格調の高い香嵐渓の育成を念願するものである。」よって寛永年間(1624~43)から2024年は400年を経るのであった。石仏・石碑群の上方に六角堂の「太子堂」の姿が。石仏・石碑群に近づいて。六角堂の「太子堂」をズームして。「太子堂この太子堂は、昭和六年、足助の大工の人々で結成する足助太子講工匠組合が、聖徳太子の恩徳をたたえて建立したもので、太子の尊像が安置してあり、現在も建築業者の信仰を集めている。六角堂の様式は、法隆寺夢殿にちなんだものといわれる。足助の太子信仰の起りは不明であるが、江戸時代末期には毎年二月と九月に例祭を行なっており、太子堂建立当時毎月二十二日に月並太子講が開かれていた。 昭五四・十 足助観光協会」「太子堂」のライトアップの写真をネットから。「重要伝統的建造物群保存地区 豊田市足助伝統的建造物群保存地区 足助は、尾張・三河と信州を結ぶ伊那街道の道筋にあたり、古くから海と山を結ぶ物資運搬の要所として栄えました。重要な交易品の一つが塩です。三河湾等でとれた塩は、足助まで船と馬で運ばれ、ここで配合され、包み直されて、険しい山道を運ばれました。このような塩は、”足助塩”や”足助直し”などと呼ばれました。足助には、室町時代後期には町場が形成されていたと考えられています。江戸時代には宿場町としても栄えましたが、交易の発展に伴い次第に商家町としての性格を強めていきました。安永4年(1775)の大火で町並みの大半が焼失しましたが、その後すぐに町は再建され、現在でも江戸時代中期以来の重厚な町家が多く残されています。複雑に折れ曲がる伊那街道沿いは、平入と妻入の町屋が混在し、生活感あふれた変化に富んだ景観を見ることができます。足助川沿いには、川岸に高く築いた石積みの上に、離れや土蔵が建ち並びます。昭和50年代より住民が主体的に保存に取り組んできた歴史的な町並みは、豊田市足助伝統的建造物群保存地区とされ、平成23年6月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。」「豊田市足助伝統的建造物群保存地区範囲図」。伊那街道(旧道)に沿って■伝統的建造物が並んでいるのが判るのであった。山の斜面を上って行った。石仏・石碑群を見下ろす。一段高い場所から、「もみじのトンネル」の絶景をしばし楽しんだのであった。そしてこの辺りが「カタクリ(ユリ科)群生地」と。「カタクリ(ユリ科)群生地👈️リンク樹木が芽を出す直前の三月下旬ごろ、地上に姿を現わして薄茶色の紋様がある葉を出し、十数センチの花茎の先にうす紫色のかれんな花が一輪下向きに約二週間咲き、球根は、カタクリとして食用できます。ブナやミズナラが自生する寒い落葉樹林帯に多いが、県内で群生しているのは珍しく、貴重な植物です。この様に見事に群生しているカタクリを大切に守り続けて行かなければなりません。決して群生地に入ったり花を採ったりしないで下さい。 足助町観光協会」以下2枚の写真はネットから。「花の見頃は、その年の気候により変わりますが3月中旬~下旬。香嵐渓のカタクリの花は、香嵐渓の飯盛山の北西向き斜面の約0.5haに群生地があります。カタクリの花は、花が咲くまでに7~8年かかるといわれており、香嵐渓では昔から自生していたものを保護・育成した結果、現在の規模になりました。」と。「3月中旬の暖かい日に一気に開花し、天気の悪い日や、夜には花を閉じてしまいます。万葉集 大伴家持の一首にもこの花の名前が詠まれています。『もののふの 八十娘子らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花』この「堅香子(かたかご)」は、カタクリの古名です。長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れとともに咲き始めた堅香子の花に、家持も魅せられたのでしょう。」と。八十娘子らが???「もののふ」は「八十(やそ)」の枕詞で、「たくさんの」という意味である とのことで納得!!。紅葉越しの巴川。そして坂を下り、「もみじのトンネル」下の遊歩道へ戻る。そして「巴川」と「もみじのトンネル」との共演を楽しみながら進む。展望・休憩用の四阿。そして「待月橋」が紅葉の隙間から垣間見えてきた。この写真は、以前に訪ねた時の同じ場所近くからの写真。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.23

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その35):香嵐渓へ-9

「待月橋」を後にして振り返って。「巴川」の河床には巨大な石がゴロゴロと。「北海道 日本海漁師の店」と。巴川の流れは巨大な石に阻まれて白く渦巻く。対岸の「モミジのトンネル」を見る。左折して、西に進む。「いか焼き」の店。「香嵐渓観光センター」入口の見事なイチョウの黄葉。ズームして。振り返って「飯盛山」の見事な紅葉を見る。紅葉シーズンの11月のみ営業している「あすけの特産品」土産物店である「香嵐渓おみやげの家」を散策。猪・鹿のジビエ専門店・「山恵」。ジビエ(仏: gibier)とはフランス語であり、狩猟によって、食材として捕獲された狩猟対象の野生の鳥獣、またはその肉を指す 。英語圏ではゲーム(game)または、クワォリー(quarry)と呼ばれ、獲物を意味する。日本語には野生鳥獣肉と訳される とネットから。店頭には猪の皮で出来た顔出しパネルが置かれていた。そして前方「国道420号」の「足助八幡宮」交差点の先に鎮座する「足助八幡宮」の姿が。「足助八幡宮」の大鳥居を見る。社号標石「足助八幡宮」。「愛知高原国定公園 香嵐渓」と。「手水舎」と「神馬」。「足助八幡宮」の拝殿を正面から。こちらは「足助神社」。「忠魂碑」。「豊田市足助支所」前の広場にあったイチョウの大木は既にかなりの葉を落としていた。近づいて。イチョウの落葉は風で集められて。「豊田市役所 足助支所」の入口を見る。「豊田市役所 足助支所」を振り返って。香嵐渓「ガンダムマンホ-ル」蓋。ゲルググ(MS-14 GELGOOG)デザイン「ガンダムマンホールプロジェクト」より、愛知県豊田市に2枚の「ガンダムマンホール」が寄贈され、2024年4月11日(木)より順次設置される。「ガンダムマンホール」の寄贈は、バンダイナムコグループが推進するガンダムプロジェクトが全国の自治体と協力し、国内の活性化を図るとともに、全国の世代を超えたガンダムファンとの絆を表す、「ガンダムマンホールプロジェクト」の取り組みのひとつ。今回設置される「ガンダムマンホール」は、「RX-78-2 ガンダム」と豊田スタジアムが描かれたガンダムデザインと、プロジェクト初登場となる「MS-14 ゲルググ」と香嵐渓が描かれたゲルググデザインの2枚となっている と。香嵐渓「ガンダムマンホ-ル」 設置場所 案内板。足助支所敷地内に立つ「火の見櫓」。火の見櫓に「祝ユネスコ無形文化遺産登録 綾渡の夜念仏と盆踊」の垂れ幕。「香嵐渓周辺案内図」「現在位置」はここ。「巴川」に架かる「巴橋」を見る。「巴橋」から「巴川」その先の「もみじのトンネル」を見る。「もみじのトンネル」の先に「待月橋」。ほぼ同位置からのライトアップ時の写真をネットから。黄金の世界が拡がっているのだ。ズームして「香嵐渓 Korankei」とイチョウと待月橋のコラボ「香嵐渓」交差点を右折して「もみじのトンネル」方向に進む。左手には、歴史を感じさせる1基の「常夜燈」が立っていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.22

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その34):香嵐渓へ-8

「香嵐渓広場」では「日光さる軍団」による「猿まわし」が行われるようであった。「さるまわし 10:45」と。「日光さる軍団」の幟。そして、「日光さる軍団」による、芸の披露が始まった。コンビで挨拶廻りする「MIKA&YOU」。こちらが「YOU」!?ハードルをジャンプ。3段に挑戦。階段を逆立ちして進む。拍手を求めるさるくん。離れた階段をジャンプして渡る。様々な芸が披露され、広場の雰囲気を盛り上げていたのであった。 ローラーの上で見事に仲良くバランスを。手の上で逆立ちを!!見事に成功!!「さる回し」を楽しんだ後は「待月橋」に向かって進む。風車(かざぐるま)の色は緑。春のものを流用か?「香嵐渓広場」を後にして、さらに下流にむって進むと「待月橋(たいげつきょう)」の姿が現れた。香嵐渓を流れる巴川に架かっている橋。平成19年(2007)に新たに架け替えられた。河原に降りていくことも可能なため、水辺から橋を眺めることもできる。また紅葉の名所となっており、秋のシーズンには多くの観光客が写真撮影に訪れるのだ。河原に降りて、撮影スポットに移動して。上空には、報道用のヘリコプター?が。対岸を見る。再びマップを。香嵐渓のシンポル的存在の待月橋。撮影スポットとして大変人気のある場所です。デーションで紅葉していくのが楽しめます。また、飯盛山側の岸には「五色もみじ」と呼ばれるもみじがあり、緑、黄緑、黄、橙、赤とその名の通り、五色のグラデーションで紅葉していくのが楽しめます。「待月橋」の袂まで来る。「待月橋」から「巴川」の上流を見る。ズームして。下流側の「もみじのトンネル」を見る。「待月橋を渡って、再び上流側を振り返る。ズームして。「待月橋」を渡って左に進むと右手にあった滝。「宮の滝」と。香嵐渓を流れる巴川に懸かる赤い「待月橋」の西詰で遊歩道の脇に落ちていた。「宮の滝」の前から「五色もみじ」方向を見る。これは数年前の「五色もみじ」の私の写真。再び「五色もみじ」方向を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.21

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その33):香嵐渓へ-7

そしてその先にあった「薫楓橋」を渡って元の遊歩道に戻ることに。香嵐渓には、上流から人道吊橋の香嵐橋(こうらんきょう)長さ:42m、人道鉄鋼橋の薫楓橋(くんぷうきょう)、鉄骨桁でコンクリート柱脚の待月橋、最下流に一般道路の巴橋(ともえばし)があるのだ。「薫楓橋」もそうだが、橋の名前に味わいがあると感じるのであった。「薫楓橋」を渡りながら、「巴川」の対岸の紅葉を見る。ズームして。上流側には先程渡った「香嵐橋」が見えた。これから向かう遊歩道脇の紅葉も朝の陽光を浴びて赤く輝いていた。さらに「薫楓橋」を進んで。「薫楓橋」を渡り終わり左折して「三州足助屋敷」方向に進む。この場所の紅葉も色合い豊かに。窓ガラスに映った紅葉を。窓ガラスに映る紅葉は、まるで秋そのものが透明なキャンバスに描かれた如くに。外の世界から差し込む柔らかな陽光が、赤や黄金色に燃える葉を映し出し、揺れる影とのコラボを楽しむことができたのであった。ガラス越しの風景は、秋の風がそっと吹けばゆらぎ、秋の深まりと移ろいゆく季節の切なさを刻んでいたのであった。「珍木『けんかモミジ』もみじの技がスギの幹に食い込んでおり、まるでモミジがスギになぐりかかり、腕が突きぬけてしまったかのよう。名付け親は中日新聞の浅井正智氏」とモミジの枝、いや幹ががスギの幹に食い込んで!!若緑と紅葉が共存する景色は、季節の狭間に咲く自然の調和の美そのもの。若い緑が鮮やかな紅葉を包み込むように彩りを添え、互いの色が引き立て合いながら、目を奪うコントラストの美を生み出していたのであった。「三州足助屋敷」の茅葺きの屋根の建物・母屋が現れた。「↑足助屋敷入口 楓門・檜茶屋」案内板。光が射し込み、秋の緑葉と紅葉の葉は互いにその輝きを増し、一枚の葉の中にも緑から赤へのグラデーションが見られ、移ろいゆく季節の一瞬を映し出していたのであった。「↑香積寺 ↓三州足助屋敷」案内碑。「香積寺」への石段。「香積寺」は帰路に立ち寄ることに。左に折れ「三州足助屋敷」に向かって進む。イチョウの大木は、既に「黄葉」のエピローグへと。命わずかな「黄葉」を見上げて。「三州足助屋敷」案内図、下記二枚はネットから。正面の「長屋門」の屋根には緑豊かな苔そして役目を終えたイチョウの葉が一面に。反対側にあったのが「楓門」。再びイチョウの大木を見上げて。若い「炭焼き職人」の姿が「がんど鋸」を持って。植込みの中にモニュメント「和」。「楓門」前の果物・野菜売り場。「楓門」を潜ると正面には「香嵐渓広場」が。多くの観光客が仮設テーブルの上の地元の味を楽しんでいた。「つくね串」売り場。「鮎の焼おにぎり」と。ズームで撮させていただきました。「鮎の塩焼き」も。グッ!!と我慢!!こちらは「京やきぐり」。「やきぐり機」からは大きな音と同時に白煙が。香ばしい香りが。「香嵐渓広場」から飯盛山の麓の紅葉を見上げて。「香嵐渓広場」の隅にあったのが「香嵐渓」碑。そして上空の白い雲も紅葉見物か?? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.20

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その32):香嵐渓へ-6

「足助の町並み(豊田市足助伝統的建造物群保存地区」を後にして「香嵐渓 一の谷」に向かって引き返す。「足助川」に架かる「足助橋」を渡った先の民家の玄関前に咲いていた純白の「丁子菊」。「丁子菊」は、中菊(中輪菊)で、江戸期に栽培された古典菊。頭状花序の筒状花が中央に沢山咲き、舌状花が周辺を囲むように構成されている。花の中心部が盛り上がって咲くのでアネモネ咲きとも呼ばれる と。そしてレモンの実が。近づいて。「駐車場」近くの「三州足助屋敷」案内碑。これが「第69回香嵐渓もみじ祭り」のポスター。「大植樹百周年」と。期間:令和6年11月1日(金)~30日(土)「香嵐渓 マップ」。朝の陽光が射し込むモミジのトンネル下を進む。赤と黄色の紅葉が織りなす美しさは、自然が描く至高のパレットの如し。赤は燃え立つ炎のように情熱的で、秋の力強さを象徴しているのであった。一方で、黄色はやわらかな陽だまりを思わせる穏やかさをまとい、季節の温もりを感じさせるのであった。陽光が葉を透かし、それぞれの色が一層鮮烈に輝き、風に揺れる姿は、まるで自然が奏でる一瞬の詩のごとし。赤と黄色が共演する紅葉は、命の喜びと儚さを同時に感じさせる、秋ならではの極上の美!そのもの。二つの色が交じり合う景色は、互いを引き立てあいながらも調和を保ち、鮮やかなコントラストを生み出していた。そして坂を下って「香嵐渓 一の谷」の茅葺き屋根の建物。茅葺き屋根の全面に緑の苔が。茅葺の建物は食堂のようですがまだこの時間では開いておらず?先程、陽光に輝くモミジ葉をカメラで追った場所を振り返る。苔生した屋根をズームして。さらに。屋根からは数々の若木が。これぞ秋の和の庭。紅葉そして白壁の蔵と藁葺き屋根の建物とのコラボを。移動して。昔話の世界に迷い込んだか?緑の屋根を振り返って。ズームして。そして再び上側の遊歩道に戻る。巴川の水面の白き輝きを背景にして。振り返って。紅葉もピークに。その先の吊橋・「香嵐橋」。現在位置はここ・吊橋「香嵐橋」の袂。吊橋「香嵐橋」を渡ることに。香嵐渓の上流約800mのところに架けられている長さ30mの赤い吊り橋。橋の上は開放感があり、色鮮やかな紅葉をはじめ、四季折々の表情を魅せる香嵐渓の景色を眺めることができるのであった。ビュースポットとして、観光客や地元の人々から人気の場所。吊橋「香嵐橋」より「巴川」の上流を見る。「巴川」という川名の由来は、川の形が巴の様に見えることに由来していると言われています。ズームして。「巴川」の下流を見る。ズームして。「三州 足助屋敷」まで500mと。吊橋を渡り、対岸の遊歩道を下流にむって進む。ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.19

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その31):香嵐渓へ-5

再び「足助中馬館」・「旧稲橋銀行足助支店」の内部を訪ねた。「足助中馬館」は、稲橋銀行足助支店として建てられた建物を利用した資料館。明治から大正にかけての地方銀行の姿をよく残しており、現在は県の文化財指定となっています。開館時間 午前9時~午後5時休館日 毎週木曜日(祝日及び11月は開館) 12月28日~1月4日「旧稲橋銀行足助支店 愛知県指定有形文化財 指定 昭和59年2月27日 社屋、金庫室、金庫室前室当建物は、稲橋銀行足助支店として、大正元年(1912)に建造されました。切妻平入りの木造2階建で、外壁に漆喰を塗って耐火性能を高めています。1階は客溜を土間とし、カウンターから内側の営業室はすべて板張の床となっています。客溜とカウンターの上部は吹き抜けとなり、周囲にはギャラリーが廻っています。外観は日本の伝統的な町屋の形態としながら、内部は当時の典型的な銀行建築の形態となっており、1階奥には昭和29年(1954)に増築された金庫があります。住民による昭和50年代の町並み保存運動によって保存された象徴的な建物は、昭和57年(1982)には足助中馬館として開館しました。」「豊田市 足助中馬館」。「県指定文化財 旧稲橋銀行足助支店 愛知県教育委員会」。「足助中馬館」・「旧稲橋銀行足助支店」の内部に再び。正面の案内板「この旧稲橋銀行足助支店社屋は、大正元年に建築されにもので、現在は残り少な<なった明治から大正期の地方銀行社屋の典型とも言える建造物です。昭和56年3月、町文化財に指定され、建物保存と町並景観維持のため復原修理を行ないましたので、この機会に、足助の商業・金融・町並・交通等の資料を集めて展示し、一般公開をすることとしたものです。当館を。足助中馬館と名付けたのは、足助の町が塩の道の宿場として、商業の町として繁栄した江戸時代から明治期にかけて、中馬の活躍が大きかったからです。この足助中馬館は、資料館としては極めて規模の小さなものです。しかし、ここを単なる懐旧の思いにふける場としてではなく、過去の実態の一端を見つめることによって、足助に生きた人々の生きざまを知り、将来いかに生きるかを考え、話し合う場として利用されることを念願とするものです。」「旧稲橋銀行足助支店の歴史」「明治33年11月2日 株式会社稲橋銀行、北設楽郡稲橋村(現稲武町)に設立。 明治36年2月20日 稲橋銀行足助支店開設。 大正元11月16日 足助支店新社屋が完成。 昭相2年6月1日 合併により岡崎銀行足助支店。 昭和20年9月17日 合併により東海銀行足助支店。 昭和29年12月1日 金庫室増設。 昭和40年5月8日 足助支店廃止 昭和40年10月21日 足助町農業協同組合が取得し、金融部として昭和52年まで営業 昭和56年3月 足助町が取得。 昭和57年6月10日 足助中馬館として開館. 昭和59年2月27日 愛知県有形文化財(建造物)に指定。」「塩をはじめとした、三河沿岸部から足助に入ってくる荷物は巴川の平古、または矢作川の古鼠で降ろされ、馬の背によって足助まで運ばれました。足助を拠点として奥地輸送される塩は、馬の背に乗せて険しい山道に耐えられるように塩俵の包装を整える作業を行っていました。また、産地によって1俵当たりの内容量が違うため、1俵を7貫(約26kg)とし重さを統一しました。これか伊那地方で「足助塩」「足助直し」と呼ばれました。」「塩の道どうして足助に塩が運ばれたのか?それは足助が古くから信州を含め東西南北へ通じる交通路の中心的位置にあり、各方面の街道に宿屋・休息所などが整備されていたから。さらに、岡崎を中心とする西三河と信州を結ぶ交通路であった矢作川のが重要であると考えられます。足助を経由し信州へと通じる運搬路として重要であったのが伊那街道です。伊那街道は「中馬街(海)道」とも呼ばれ、「中馬」という馬による輸送方法が発達していたからです。中馬は貸馬・中継馬が語源といわれています。「付け馬」とも呼はれ、宿々で荷物の積み替えを行わず、一頭の馬が目的地まで荷物を運搬しました。さらに「日戻り馬」と称するものがあり、これは文字通りの日帰りの荷付け馬で、片道3 ~ 4里(約12 ~ 16km)の輸送にあたりました。」「照明用具」。「計量具」。「明治40年頃の足助町の商家」。手前に「枡」。「枡枡の基本は一升枡で、容最は64827<虫や鮒>立方分、方4寸9分、深さ2寸7分(新京枡)でした。江戸中期の枡の種類は、一合、二合五勺、五合、一升、五升、七升、一斗の7種でした(明治中期には五勺、一合、二合、二合五勺、五合、一升、二升、五升、一斗)円筒形の枡が認められるのは明治24年(1891)の度量衡法からで、これに統一していく政策がとられます。液用枡に漆ぬりが認められるのも明治からです。戦後、リットル系の方形枡が出現しました。計量法で認められている方形枡の中には1.8リットルがあり、約1升です。斜めに架けられた鉄の板は弦鉄といい、山盛りに入れた米を斗棒でかきとるガイドとなりました。(枡がゆがまないためという理由もあります)。江戸時代初期に5合以上の穀用枡につけることとされましたが、明治中期に用いないこととされました。」「足助の縄文足助の歴史は、縄文時代からはじまります。約1万年続いた縄文時代のほぼすべての時期の遺跡が足助地区内て発見されています。地区内で発見された遺跡は92か所を数え、市内全域の約3割を占めています。この割合は、他の地区に比べても高く狩猟採集を主としていた縄文人たちのライフスタイルが、山間部に立地する足助に合っていたのてしよう。特に、今朝平遺跡(足助町)は、東海地方の縄文時代後期を代表する遺跡で、愛知県指定史跡として遺跡公園となっています。遺跡からは、竪穴建物に伴う環状配石遺構や石棒、関東や関西方面との繋がりを示す土器など多種多量な資料が出土しています。足助大橋の近くには、大きな土偶を象った石像を見ることができます。この石像は、「縄文のビ一ナス」と地元で親しまれている土偶で、今朝平遺跡から出土したものです。術道の中継地として塩をはじめとする様々なモノの交易で栄えた足助の町並み。縄文時代の昔からぞの片鱗を見ることができます。」「隆帯文系土器今朝平遺跡縄文時代後期(紀元前2400~紀元前1200年頃)」中部高地を中心に広がる型式で、口縁部に粘土紐などを貼り付けて隆起させた隆帯文を施す点が特徴です。」「注口土器今朝平遺跡、縄文時代後期(紀元前2400 ~紀元前1200年頃)注ロ土器は、水や酒といった液体を注ぐ目的で作られたと考えられています。この土器は、口縁部から底部までの様子がわかる状態で出土しました。」「八王子式土器 今朝平遺跡」。「土偶(今朝平タイプ)」。「土偶(今朝平タイプ)く市指定文化財> 今朝平遺跡縄文時代後期(紀元前2400 ~紀元前1200年頃)今朝平遺跡から出土した土偶は、「今朝平タイプ」と呼ばれ、東海地方を中心とした地域に特徴的に見られる土偶てす。足助では、「縄文のビーナス」と親しまれています。」「動物形土製品<市指定文化財> 今朝平遺跡縄文時代後期(紀元前2400 ~紀元前1200年頃)」「足助の中世足助に関わる歴史的な話題の中で、中世は特に重要な時代と言えます。後醍醐天皇に忠義を尽くし、笠置山の合戦で活躍した足助次郎重範で知られる「足助氏」はその代表です。平安時代末期(1160~1170年頃)、足助氏がこの地に進出し、天皇家と関わりを持ちながら地域開発を始めたことが、荘園「足助荘」の始まりと考えられます。足助氏の発展は、この地が、豊富な山林資源という経済基盤を有していたことと共に、信州方面と三河・尾張地方の物流や人の往来で欠くことのできない好立地であったという2つの条件が重なりあって成立したと考えられます。国重要文化財の足助八幡宮本殿や飯盛山城・足助城・城山城など、宗教施設や軍事施設の充実は、この地の経済・交通面での重要性を、端的に物語っています。深溝(ふこうず)松平家の松平家忠(1555-1600)が残した日記から、戦国時代の終わり頃には、漆や綿などの市が立ち、商業地として成長していることが見てとれます。」「街道と町並」案内。「近世末期の街道---&現在の主要道路---」。「足助は、古い時代から交通の要地であった。北は伊那谷(長野県)と東美濃(岐阜県)へ、南は名古屋・岡崎へと通じ、東三河から遠州(静岡県)への道もあった。伊那谷への道は、縄文時代に、諏訪湖近くの和田峠から黒耀石を運んだ道であり、戦国諸雄の軍兵が上下した道であった。それにも増して重視されるのは、塩を運んだ道であった。江戸時代、この道は伊奈街道と呼ばれ、中山道の脇往還として栄えた。信州中馬や善光寺詣りの人々の往来が多かったことから、中馬街道、善光寺道などとも呼ばれた。塩は、矢作川や支流の巴川を川舟で古鼡・平古(豊田市)まで上り、そこから足助まで来て、足助塩、足助直の銘柄で信州へ運ばれたのである。町の歴史は古く交通の要地であった。中世初期に足助氏が飯盛山に居住し、末期には鈴木氏が真弓山城に居城して小城下町も形成されていた。天正年間(1573-92)に足助で漆が売買された記録があり、こうした商業活動の背景となる集落の存在を示している。近世初頭、寛永6年(1629)の検地帳には、田町・東町・西町・新町の名が見え、現在の町並の原形が形成されていた。天和元年(1681)には本多氏が陣屋を設置した。元禄年間(1688-1704)には、足助村でなく足助町の名称が使われ、景観的にも都市的様相であったことがわかる。町は、陣屋町、宿場町、在郷町、商業町として繁栄し、近世末期にはさらに経済圏を拡げていった。明治には東加茂郡役所が置かれた。新道や新橋が開かれ、これに沿って新たに町並が形成されて、ほぼ現在の町並が完成した。」「足助の町並足助の町並は、巴川と足助川の合流点付近の河岸段丘にあり、足助川に沿って川下から西町、新町、本町、田町と続く、西町だけが川の左岸にあり他は右岸にある。道は狭く屈曲が多い。現在、明治年間に開かれた地区も含めて、約300棟の町家が並んでいる。江戸・明治期のものは全体の36%、大正・昭和戦前期は35.8%、両方で71.8%を占めている。巴川の右岸をのぼってきた旧道は足助川との合流点を経て、いったん足助川を渡って西町を通り、再び川を渡って新町、本町、田町へと通じていた。西町は中世に城の築かれた飯盛山の下にあり、古町という地名も残るなど、かつて東町と呼ばれた本町と並んで、早くから形成された町である。町の角には弘化2年(1845)の道標がある。中橋を渡って新町に入ると旧道は東に折れる。角には天王社があり、その向いにはかつて高札場があったという。平入の家並に、妻入の町家が目立つ。本町で旧道は緩やかにわん曲する。本町には大規模な町家が多く、古くからの繁栄を物語る。東端に陣屋跡があり、陣屋設置の頃から東町を本町と呼ぶようになった。旧道は本町から鉤の手に屈曲して田町に入り、町の東で川の方に折れ川岸を東進していた。足助の町並の特色は、まず塗籠の町家にある。白漆喰塗で、特に妻入の場合三角の白壁が目立つ。数多い土蔵とともに白壁の町の印象を与える。平入の家並に混在する妻入の町家は、町並のスカイラインに変化を与え、目を楽しませる。次に、道は屈曲に富み、背景への視点を変化させる。周辺の山々や川の流れ、川岸の小路、裏通り、それに通じる小路などが、町並を演出し、豊かな自然と一体となった足助独自の歴史的環境が生みだされている。」「足助の町家」。「金庫室」の入口。「金庫室」の内部。小さな金庫の中には「足助町農業協同組合」の文字も。手前には「帳場格子」、「手文庫」、「算盤」、「文庫」が置かれていた。金庫室内には二階への階段もあった。廻り廊下のある2階を見上げて。ポスター「重要伝統的建造物群保存地区 足助の町並み」。ポスター「足助 香嵐渓 春を告げるかたくりの花」。ポスター「足助 香嵐渓」、「足助まつり」。「足助の山車」。「足助の山車 実物の十分の一 古山勇武 作」。近づいて。足助八幡宮例祭は、試楽祭と本楽祭からなり、「足助祭り」と称される。祭りが現在の形となったのは、江戸時代後期頃と言われている。この祭りは、足助八幡宮が古くから足助総郷の総社として地域の人々の篤い崇敬を集めていた伝統を今に伝えるものである。山車の形は、前方に出役板をもつ独特な形式である。2日間で、山車4輛の町内曳き廻し、新興渡御、宮入、火縄銃、棒の手、梵天投げが行われる。梵天投げの後は、山車に提灯を飾り付け、各町に戻っていく姿は幻想的な雰囲気を醸し出す。祭りの行われる足助八幡宮の本殿は、国の重要文化財に指定されており、足助の町並みは伝統的建造物群保存地区に選定され、壮大な歴史を感じることができる と。下記の写真はネットから。そして「足助中馬館」を後にして、足助の町並みのT字路を左折する。次のT字路沿いにあった「おにぎり屋 米助」の店頭のガラス窓には、ここ足助でいただける社寺の「御朱印」が貼られていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.18

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その30):香嵐渓へ-4

観音山の紅葉を楽しんだ後は折り返し、足助の街並みを南へ下る。写真屋さんの向かいにあったのは酒屋であっただろうか。2階に大きな看板「優等清酒 賜冠 中垣酒造場醸」「志賀商店」「イチビキ 味噌醤油」と。可愛い犬の像。恵比寿様。「旅館 山城屋👈️リンク明治20年開業。はじめは馬宿だったそうで、当時の風情が味わえる貴重な存在である。」そして「JAあいち豊田 足助支店」の壁には、多くの案内板が並んでいた。近づいて。左から「動物と働く開けた土地の少ない日本で輸送手段の要であったのは、長い間牛や馬などの家畜でした。畑を耕すのも荷物を運ぶのも動物たちの力を借りていたのです。その頃の動物はペットではなく共に働く仲間のようなもので現在とは違う意味での家族でした。この商店街の通りにも荷物を運ぶ牛や馬たちがごく普通に歩いていたと思うと不思議な感じがしますね。」下段には「板慶(いたけい)江戸末期創業の呉服屋”板倉屋商店”は、昭和の時代”板慶百貨店”として親しまれてきた。昭和26年に現在の建物に改築(写真左下)建前の写真を見てもその勢いが伺える銀座通り商店街の顔のひとつである。創業から数えて5代目にあたる現社長は”いさおちゃん”の愛称で呼ばれています。」「足利重範公 六百年祭飯盛山城を本城とした足助氏の総領で、弓の名手として名高い人です。足助神社に奉られています。その重範公生誕六百年を記念してお祭りが行われたときの一枚。嫁入りの仮装行列で、町を練り歩いたのですが、重範公とのいわくや関連は特にないとのことです(笑)」「蹄鉄打ち馬が人々の生活の一部てあり貴重な輸送手段であった頃には馬の蹄鉄を打つ、こんな風景は、そこかしこで見られたものです。今ではこんな仕事が見られるのは競馬場や厩舎のある乗馬クラブくらいになってしまいました。」「中馬街道の話中馬街道と呼ばれる物流道は日本各地に存在します。これは道程の途中、中継ポイントで次々と馬を換えていく方法をとっていた街道の総称として用いられていたためです。全行程を一頭の同じ馬で運ぶと馬の疲労が大きくなり荷を運ぶスピードが落ちるなど効率が悪いためです。特に山間部の多い日本の地形ではこの方法が最適でした。」「粋な宴会晴れ渡った空の下香嵐渓の川べりで敷物にお弁当を広げ紅葉狩りでしょうか?それにしても中央の男性の三味線が粋ですね。青空の屋外で聞く三味線の音はどんなでしょう。今の人より人生の時間を楽しんで使っていたようです。」「記念写真明治の頃の記念写真です。私は未だかつてこれほど感動的な記念写真を見たことがありません。この頃の写真が大変貴重な物であった事はこの気合いの入りまくった服装でわかります。それなのにこの全員の視線が定まらない感じは一体!?それぞれが自慢の角度で写っている様に見えるこの一枚、一人一人が坂本龍馬の様じゃありませんか!」「銀座通り昭和初期のここ、銀座通りを撮影した一枚。商店の大売り出しののぼりと写っている人の服装から年末であろうか?併せて何かの行事と重なっているのか、現在では想像も出来ないような人混みである。」「路地裏の顔商店の数が減り、人口も減った現在ではひっそりとした裏路地になっていますが、かつてはこの一本裏の通りも表通りさながらの商店が軒を連ねていました。生活に密着した子供達の駄菓子屋やお豆腐やさんなどたくさんの店がこの裏通り側にあったそうです。」「あいち豊田農協昭和34年7月に足助町中部、東部農協が合併して足助農協が誕生、その後、昭和38年4月には3農協が合併して町内一農協「足助町農協」となる。現在の建物は昭和51年より足助町農協として使われた平成17年に一部古い造りを保存しつつ建て直された。現在も店内では当時の梁などを見ることができる。」さらに進むと、様々な福助人形が並んでいた。近づいて。ここにも七福神の人形が。左側にあった「莨屋・塩座」を再び。「二十、たばこ屋江戸末期から明治にかけて塩問屋として知られているたばこ屋です。ここで塩ふみし、「足助なおし」と改められ、信州へ馬の背で送られたので、今でも庭から塩がふき晴雨がわかるということです。なお屋号が示すように塩の他にも雑貨なども売られておりました。 足助町文化財保護委員会」「莨屋岡本家住宅 豊田市指定有形民俗文化財 指定 平成21年6月9日 主屋、塩座、土蔵、離れ座敷当住宅は、江戸時代後期から明治時代の足助町屈指の塩問屋で、当時の屋敷構えと建物が現存しています。妻入りと平入りの建物の混在は足助町の町並みの特徴で、この形式が同一屋敷内の構成として見られる点が貴重であり、足助町の伝統的な町並み景観を形成する重要な遺構の一つです。街道から向かって左の主屋と右の塩座、奥には川に面した離れ座敷、土蔵が並び、塩問屋としての一団の屋敷構えが良好に残されています。」「営業日 土、日よう日 10:00 ~ 16:30莨屋・塩座 (たばこや・しおざ)」「莨屋岡本家住宅」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.17

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その29):香嵐渓へ-3

そして「観音寺」のある「観音山」の入口に到着。「観音寺の由来この寺は足助の鬼門を守る為に建てられ、宝永年間の富士山の大噴火まで、天台宗の寺院であったが、飯盛山の香積寺十五代住職の時、曹洞宗となり今日に至る。本尊様は等身大の十一面観音坐像で、それを守る四天王の二体が文化財となっている。ここをお参りして、家出した人が見付かると、白木綿一反を持ってお礼参りをしたと言われる。旧暦の七月十日、御開帳。 田町区 活性化委員会」「観音寺」への石段を上って行った。寺号標石に「圓通山観音堂」。「二十三、観音寺(大観音城跡)この上にある観音寺は、もみじと桜におおわれ本尊の観音菩薩座像・四天王立像などが安置されております。また本堂のあるところは足助七城の一つ大観音城の居館跡と考えられ頂上附近には城塁も残っております。 足助町文化財保護委員会」大観音城は真弓山城(足助城)、飯盛山城、臼木ヶ峯城、城山城、 成瀬城、および黍生城(きびゅうじょう)と共に足助七城(足助七屋敷)に数えられる。足助七城のなかでは東端に位置し、真弓山城(足助城)とは足助川を挟んだ対岸の山に築かれているのであった。 「牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)」。牛頭天王は日本における神仏習合の神。釈迦の生誕地に因む祇園精舎の守護神とされたと。社殿に近づいて。左側に「牛頭天王社」と書かれた木札が掲げられていた。内陣。そして「御嶽大神」と書かれた幟が並ぶ山道を上って行く。「御嶽教 足助日乃出講」碑。御嶽山は岐阜県と長野県境にある、標高3,067mの高い山で、古来より信仰登山が行われてきた聖地であったと。「御嶽大神社」。神社の正面の幕には「御嶽教 足助日乃出講役員一同」と。内陣。社殿の横にあった石碑。「足助日乃出講 催?講百周年記念碑 平成五年四月吉日」と。「観音堂」への山道を上りながら、「観音山」の紅葉を楽しむ。雑草が生え放題で荒れ気味の参道には朱の鳥居の奥に小さな稲荷社の祠も。手前の鳥居は今にも倒れそう。そして参道には、ぼんぼり(雪洞)?も立てられていたがこれも倒れていた。見上げて。朝の陽光に輝くモミジ葉。緑と赤のコラボを楽しみながら。そして「観音山」の頂上手前の広場に到着。「見晴らしデッキ」に向かう。眼下の「足助の街並み」を見る。ここは、香嵐渓とは異なり、早朝から陽光が射し込む場所なのである。これぞ照紅葉(てりもみぢ/てりもみじ)!!そして石段を上る。句碑:「眼の前に 雪山のあり 桧山あ里(り) みねめ」。正面に「観音寺」。本堂は、かなり傷んでいて、「倒壊の恐れあり」の看板が。しかし、ここはこの城の武将の居館があったらしいと。本堂から山頂までの間に曲輪が続き、山頂の主曲輪から派生する東尾根と北尾根にも曲輪を確認することができるようであるが、整備された道は無く素人には?本堂正面右には、堂の中に多くの石仏が納められていた。様々な前掛けを纏った石仏が奉納されていた。さらに。そして本堂正面に。観音寺は足助の鬼門(邪気が出入りする方角)を守るため、江戸時代初期に建立されました。「観音山は足助の鬼門の方角にあり、京都を守る比叡山に通じるものがある」と。江戸時代中期の富士山噴火までは天台宗の寺院でした。その後の経緯は不明ですが、飯盛山の香積寺十五代住職の時に曹洞宗となったと伝わっています。また他にも曹洞宗本山からみえた方が開山(位牌には「正徳」の年号)した説もあり、詳細は分かっていないと。香積寺の方が代々住職を引き継ぎ、最後は尼様が住職を務めていたそうです。歴代住職の中には明治天皇と深い関係を持った尼様がいて、天皇家の象徴である菊の紋様の入った位牌があるとのこと。本尊は等身大の十一面観音坐像で、それを守る四天王の二体(持国天と広目天)が豊田市指定文化財になっているとのこと。また三河国准秩父参り(秩父まで行かなくても三河地域で気軽にお参りができるようにしたもの)の札所の第一番となっている。残念ながら現在札所は閉めてしまった。以前はここをお参りすると、家出した人が見つかると云われ、白木綿一反を持って、お礼参りしたと伝わっているのだと。石仏を陽光を背に。足助氏七屋敷の一つと云われる大観音山城がここにあったと。当時は岩崎城と呼ばれていたそうです。築城時期や城主など、詳細は不明ですが、同じく足助地区にある飯盛山城を本城(領主が本拠地としているお城)に置いた足助氏一族が守っていたと伝わります。城山の南西尾根にある観音寺一帯が居館跡(城主が普段生活していた場所)の曲輪(城の1区画のこと)とされ、そこからさらに北東に伸びた尾根伝いに曲輪が連なり山頂に主郭が確認できます。城を敵から守るための設備である堀切や土塁、土橋などが残っており、当時を偲ばせるのであった。この先が曲輪跡であろうか。そして「観音寺」を後にして、山を下る。今回も、第二の香嵐渓とも呼ばれる、足助の隠れたもみじの名所を訪ねたのであった。訪れる人もなく、我々3人占めの観音山であった。少子高齢化に伴い景観維持も難しくなって来ているようであった。魅力ある歴史も知る人が少なくなり、後世へつなげていくことが難しくなって来ているのが現実なのであろう。様々な課題はあろうが、まずはぜひ足を運んでいただき、その素晴らしいここの景観を知っていただけたらと思いながら。いつまでも佇んでいたい空間なのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.16

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その28):香嵐渓へ-2

「足助の町並み(豊田市足助伝統的建造物群保存地区)」をさらに北方向に進むと左手にあったのが「かね三茶舗」。昭和28年(1953)創業、無添加のお茶を販売する茶舗に併設された喫茶スペース。店頭で石臼挽する抹茶を小さな菓子付き600円で味わえる店。店頭にあった、「昔懐かしい機械」で焙じられるほうじ茶は優しい味 と。さらに「足助の町並み(豊田市足助伝統的建造物群保存地区)」を進むと前方に目的地の、第二の香嵐渓とも呼ばれる、足助の隠れたもみじの名所「観音山」の姿が現れた。右手に「藤屋」。「藤屋この建物は安永五年に建てられた物です。江戸末期にこの場所で油屋を始めました。当時は御灯明用に菜種油を絞めていて大勢の奉公人が働いていたそうです。今でも店には当時の”椿油” と書かれた古い看板があります。その後、昭和四十三年に別の場所でガソリンスタンドを始めここは店舗ではなくなりました。」右手その先に「足助牛乳」。安政4年(1857年)建てられた建屋で営む牛乳屋さん。はじめは薬屋として使われていた店舗を先代が買い取り、昭和47年から牛乳販売店として営業。数年前に改修はしましたが、骨組みは残してあるので、当時の建築技術は一見の価値ありと。牛乳はもとより、懐かしい飲料・食料品やかわいい小物がそろっているので、牛乳やあすけさいだあを片手に当時の雰囲気を味わえる と。「名古屋牛乳 足助販売所」。「足助牛乳 名古屋牛乳 足助販売所安政四年丁巳六月六日「奉上棟大尊神家門永久吉祥」と棟札にあるように(1857年ひのとみ)の建築、足助は安政四年に大火があり、現在の建物はそれ以降建てられた物が多い。当店は当初、薬屋「藤屋」として営業した後、昭和四十七年から「名古屋牛乳足助販売所」として営業しております。昭和26年より「足助牛乳に改名」「あすけさいだあ」。「足助牛乳」の向かいにあったのが「テルミ美容院」。「テルミ美容院初代のおばあさん、通称『まあさん』は日本髪を結って50数年。明治11年生まれの『まあさん』は、髪を結うのが三度の飯より好きで当時50人近く足助にいた芸姑さんの髪をほとんど結っていたそうです。その当時、西盛座で日本髪を結う大会があって、まあさんは舞台の上で芸姑さんをモデルに奮闘した写真も残っています。現在の店主で三代目。写真は昭和20年頃裏通りの慶安寺前で営業していた頃のテルミ美容室。」豊田市足助地区の「マンホール蓋」。「あすけ」と大きな文字が入っていて、中央に香嵐渓にかかる待月橋、紅葉があり、左端には五平餅、右上には和紙と竹籠で作られた行灯のたんころりんが描かれていた。足助の観光PR満載のマンホール蓋。そして右側にあったのが現「足助中馬館」で、白壁に覆われた建物。「愛知県指定有形文化財 旧稲橋銀行足助支店 指定 昭和59年2月27日 社屋、金庫室、金庫室前室当建物は、稲橋銀行足助支店として、大正元年(1912)に建造されました。切妻平入りの木造2階建で、外壁に漆喰を塗って耐火性能を高めています。1階は客溜を土間とし、カウンターから内側の営業室はすべて板張の床となっています。客溜とカウンターの上部は吹き抜けとなり、周囲にはギャラリーが廻っています。外観は日本の伝統的な町屋の形態としながら、内部は当時の典型的な銀行建築の形態となっており、1階奥には昭和29年(1954)に増築された金庫があります。住民による昭和50年代の町並み保存運動によって保存された象徴的な建物は、昭和57年(1982)には足助中馬館として開館しました。」内部。外観とは対照的に、館内の吹き抜けやカウンターなどに洋風建築らしさを感じられたのであった。1階奥には1954年に増築された金庫室が残る。現在は「足助中馬館」として公開中。見どころの多い建物なのであった。その先、右手にあったのが「莨屋・塩座 (たばこや・しおざ)」。足助の塩は、江戸時代より各地の海から運ばれてきた塩を、品質及び量を均一化する為に混ぜ合わせた合わせ塩です。この塩を合わせる行為を「塩直し」、「塩ふみ」と呼んでいました。そして足助の塩「足助直し」として信州は塩尻まで運びました。これが三河湾の塩も、瀬戸内海の塩も信州に運んだ塩の道です。当店は、江戸時代からの塩問屋です。【塩の道 足助直し】は、莨屋9代目が江戸時代の塩を復元した合わせ塩です。忠臣蔵では、吉良と赤穂のお殿様が喧嘩両成敗で無かった事で、赤穂浪士四十七士の仇打ちがあった事は有名なお話ですが、足助の塩 ・足助直しは両者を合わせた仲良し塩です。その他の各地の塩もそれを応援しているかの様に融合しています とネットから。「二十、たばこ屋江戸末期から明治にかけて塩問屋として知られているたばこ屋です。ここで塩ふみし、「足助なおし」と改められ、信州へ馬の背で送られたので、今でも庭から塩がふき晴雨がわかるということです。なお屋号が示すように塩の他にも雑貨なども売られておりました。 足助町文化財保護委員会」茶碗や竹籠を売る店の前にあった「鬼瓦」。「昭和30年代の足助の芸者さんたち」。近づいて。「塩の道」、「中馬街道」と呼ばれ江戸時代から物資の輸送路として栄えてきた足助の町。明治末期から芸者が存在していたと言われ、昭和20年代には70名ほどがいたと記録されている。そして昭和30年代になると、足助全体で30人ほどの芸者がいた と。その先「JAあいち豊田足助支店」の横にあったのが大きな朱の稲荷鳥居。「名所 お釜稲荷」と。一段高い場所に社殿が姿を現した。「お釜稲荷」を見上げて。「正一位足助お釜稲荷大社」。「二十二、お釜稲荷足助領主本多家(天和元年=1681~)の守護神であった御陣屋稲荷を昭和三十年にお釜稲荷としてここにまつりました。伝説によれば平八老人の一升釜一と炊きでどれだけ多くの人でも用が足せたといいます。祠をまつる釜は直径二Mでこの大きさの釜は大へん珍らしいといわれております。(本殿は百M) 足助町文化財保護委員会」内陣を覗き見て。扁額は「足助稲荷大明社」と。狐様(右)。狐様(左)。内陣。直径2mはあると思われる巨大なお釜が横にされて祀られており、その中に祠が鎮座。「足助山稲荷大明神」と。「奉納明治四十年亡あもん儀家◯不和の為ニ児を相連れ實家に戻るべくその中途たる浜名湖畔瀬戸までやうやく・・・・」ここにも狛狐(右)が。狛狐(左)。「足助山稲荷道」碑。さらに、「お釜稲荷」横の坂道を上って行った。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.15

コメント(3)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その27):香嵐渓へ-1

この日は11月28日(木)、「小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅」の2日目。ホテルを早朝7時に出発し、この日の最初の目的地「香嵐渓」に向かって車で進む。国道248号の道路沿い「上里2丁目」交差点の先の左側にあった「雑貨&カフェ マライカ BAZAAR 岡崎店」の前庭にあったマライカのシンボル的な存在のオブジェ。 タイのチークウッドで作られた象 とネットから。「東海環状自動車道・国道475号」の高架下を通過。国道420号下の「巴川」に架かる「足助大橋」を渡る。「足助大橋」から「国道153号足助バイパス」を見る。そしていつもの「香嵐渓 落部駐車場」に到着。時間は8:20過ぎ。まだ係員もいなく、駐車している車も皆無。「香嵐渓 落部駐車場」前の国道420号から「香嵐渓 一の谷」の紅葉を見る。ズームして。案内幟「ここは落部(おちべ)」、「 香嵐渓 一の谷」。「 香嵐渓 一の谷」入口脇の紅葉。南天の木も美しく紅葉。我が家の庭にもある南天。常緑の葉と赤い果実の色彩が妙で、冬の庭に彩りを与えているのである。そして「足助川」に向かって進み「旧足助資料館」前を通過。足助資料館は、令和6年3月31日に閉館いたしました と。「足助川」沿いの道の「梶平」交差点の角近くの横断歩道の先にあったのが「庚申堂」。「十九、庚申堂境内に八万の陽石と呼ばれる男根形の石造物(長さ・直径共に一M大)があります。この地方屈指の大きなものです。 足助町文化財保護委員会」正面から。堂入り口の左の柱には素木の看板に墨書で「庚申堂」と。内陣。正面の左右の壁には、千羽鶴?が奉納されており、中央には同じく「足助庚申」と墨書された赤い丸提灯が1丁下がっていた。正面の像の名は??襖の奥の部屋には須弥壇が組んであり、中央の厨子内には一面六臂の青面金剛が祀られているようであった。青面金剛の持ち物は右腕に鉾、剣、矢。左腕に弓が確認できたが、左腕に持っていた法輪が見えなくなっているのと、もう1本の左腕がどうなっているのか確認できなかった。右側に「だき地蔵」も鎮座。抱き上げることで吉凶を占う地蔵菩薩が祀られている と。右の柱には「だき地蔵」と。小さな境内の左側には「八万の陽石」と呼ばれる男根形の石造物があった。大きさ、太さ?とも約1メートルあり、県下屈指のものといわれる と。「男性根石」に近づいて。こちらが「女陰石」とみられるもの。真ん中が割れて。「足助の陽石この道祖神は足助の陽石として、古くから 道祖神研究の書物にのせられ「うぶすな物語」にも書かれています香嵐渓が紅葉の名所として観光客を集めるようになって有名となったのであります。木やその他人工を加えた男根の形の道祖神は各所で見受けられますが 全くの自然で高さ約1メートル周り1メートル余という大きさは、おそらく日本一と思います。昔から恋の成就や難病の快癒に霊験があらたかだといわれ遠近より参詣の人が後を絶ちません。 足助庚申堂」その横に石碑が二基。それぞれ、文字が刻まれていたが・・・。「梶平」交差点の北方向を見る。そして「足助川」に架かる「足助橋」を渡る。T字路から「足助の町並み(豊田市足助伝統的建造物群保存地区)」を見る。「第69回 香嵐渓もみじ祭り」ポスター。期間:令和6年11月1日(金)~30日(土)、大植樹百周年 と。藁束にモミジの枝を挿して。名前は?「豊田信用金庫」の角にあったのが「足助町道路元標」。「足助町道路元標」に近づいて。その脇には「中馬街道」と書かれた柱が。「足助の町並み(豊田市足助伝統的建造物群保存地区)」をさらに北方向に進む。「豊田信用金庫」の壁にあった案内板。「豊田信用金庫 足助支店昭和25年6月戦後の混乱の中、中小企業向け金融機関の要望が高く加茂信用組合の第一号支所として開設される。当時は所長、事務員の2名で営業していました。3代目となる現店舗は昭和55年に新設されたものでありそれまでのビルのような外観ではなく、足助の街並みに合わせた外観を取り入れて造られた。田町界隈 明治の頃後藤洋裁店前より西を見たところです。写真正面つきあたりに見えるのは萬林書店さんです。現在では新町にある本屋さんですが、昔はこんな所にあったんですね。道端の大八車もまるで映画のセットのようです。その大八車の隣に山崎屋舗仁堂という薬屋さんの看板があるのですが、浅田飴と書いてあります。古い写真に写っている馴染みのある商品名というのも何とも不思議な感じがするものですね。」と。その真向かいにあったのが「井筒亀精肉店」。以前に訪ねた時には「猪肉のコロッケ」を食べた記憶が。そしてこちらが和食処「井筒亀」。明治20年創業。中馬街道、伝統町並み沿いにある純和風3階建、文化財も並ぶ和食処。茶室風、書院風など、趣向を凝らした部屋もある と。愛知県豊田市足助町田町17。ここにも「第69回 香嵐渓もみじまつり」のポスターが。毎年、この場所に巨大な猪・イノシシの毛皮が干されているのであった。近づいて。メニュー。ネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.14

コメント(0)

-

我が地域のどんど焼きへ

今日は2025年1月13日(月)・成人の日。私の住む地域の「どんど焼き」が本日8:00から近くの公園で行われました。コロナ・オミクロン以後、この行事を中止する自治会が多くあるとのテレビ報道でしたが、今年も昨年と同様に執り行われました。どんど焼きは、正月飾りを神社や河川敷、地域の広場・公園などに持ち寄ってお焚き上げする日本の伝統行事。小正月にあたる1月15日ごろに行われることが一般的ですが、地域によっては土日や成人の日、節分などの日程に合わせて開催されることが多いのです。「どんど焼き」という不思議な名前の由来は、■どんどん燃えるから■燃やし始めに青竹がはぜて「どんっ!!」と音がするからなど諸説あり、音の響きからついたようです。開催時間の8時前に近くの公園に行くと、既に敬老会の方々が準備して下さった枯れ木等の山の上に、多くのしめ飾りやごぼう注連が載っていました。皆さん、入れて来たビニール袋からしめ飾り等だけを燃やす配慮が出来ているのです。周囲には消化器が準備されていました。我が家のしめ飾り、松飾り、ごぼう注連等を持参しました。そして定刻の8時になり着火。紙袋に入れて来た方はそのまま投げ入れて。あっという間に大きな炎が。炎が地上高くに。受付の方が子供達にお菓子を準備してくださいました。熱くて近くに近寄ることが出来ませんでした。暫くすると、ようやく下火になり落ち着いて。団子を焼き出す方も。様々な大きさ、色の団子が焼かれていいました。そして今年も、妻が前夜に上新粉で造った3色の団子も準備しておいてくれました。「どんど焼き」の火で焼いた餅、または三色団子を食べると、その年の病を除くと言われているのです。三つ叉の木は、趣味の養蜂場のある畑の木の枝を切り準備しておきました。火も落ち着き、団子を焼くには丁度良く。黄色く染まった団子も。そして焼いた団子を自宅に持ち帰り、つぶあんで孫たちと一緒に食べたのでした。「どんど焼き」の如き日本の伝統行事をしっかりと引き継ぎ、次世代に繋いでいく事は非常に大切である事を今年も感じながらの「どんど焼き」だったのです。そして我が家の近くからの今日の夕景です。富士山をズームして。さらに。そして東の空には、ほぼ満月に近い月の姿が。今年最初の満月・「ウルフムーン」は明早朝1月14日(火)朝7時27分頃 と。よって下の写真がほぼ満月の写真です。今月は火星が地球に最接近して見頃を迎え、金星・土星・木星も観測することができるため、夜空の天体ショーを大いに楽しめそうです。 ・・・END・・・

2025.01.13

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その26):猿投神社-2

そして旅友から、参道を逆行して、「総門」まで行こうとの提案で向かう。「四方殿」、「拝殿」を見る。「拝殿」を「中門」側から。「四方殿」、その先の「拝殿」を「中門」前から見る。「拝殿」の中央通路越しに参道の紅葉を。ズームして。「太鼓殿」をズームして。大太鼓。「拝殿」屋根にも社紋「左三つ巴」が。右手に「社務所」。先程、御朱印をいただいた「社務所」の受付。再び「拝殿」の「格子天井」を見上げて。社務所の先にあった建物は「警備本部」と。「ドローン飛行禁止」との看板。石灯籠。手水舎の正面当たりにあったのは「神輿殿」!?。元来は猿投山上に神輿をあげ、山上のお旅所から本社に渡御されたと。参道沿いにあった大きな「手水舎」。近づいて。さらに参道を「山門・総門」に向かって進む。漆喰塗りの蔵。左手、参道脇にあった「神馬」。近づいて。社紋「左三つ巴」がここにも。右「常夜灯」と。竹林を背景に左「常夜灯」。そして山門・「総門」を境内側から見る。「総門」は銅板葺の切妻。屋根には千木と鰹木、破風板には4本の棒(鞭懸)があり、神明造(しんめいづくり)の本殿を模した造り。内部に天井はなく、化粧屋根裏となっていた。柱はいずれも円柱。柱や梁には太い木材がつかわれていて、神社建築としては異様なほどに豪快で力強い造りをしているのであった。山門・「総門」を潜るとその先に黄色く塗装された神明鳥居の「二の鳥居」。ネットによると「珍しい稲穂(いらぼ)色に塗られた鳥居」と、その経緯は不明と。猿投神社の境内や社殿は南向き。写真は二の鳥居を北から見たもの。「猿投神社一、鎮座地 豊田市猿投町大城五番地一、御祭神 主祭神 大碓命 景行天皇第一子で日本武尊と双生児 相 殿 景行天皇(第十二代) 垂仁天皇(第十一代)一、創祀・沿革 創祀は社伝によれば、第十四代仲哀天皇元年(192年)勅願により現在の地に祀るとある。 猿投山東峯に東宮、西峯に西宮を祀り、猿投三社大明神と崇敬され、平安時代に制定された 延喜の制では延喜式内社に定められた。三河国国内神名帳に「正一位猿投大明神」と記載 され「三河三宮」と称された。神領は七七六石で、三河国の神社では最も多く、明治維新 まで徳川幕府より附与された。一、猿投祭りと棒の手 猿投祭りは、古来旧暦九月八日、九日の重陽の節句に行われたもので「節句祭」と呼ばれ、 三河、尾張、美濃三ヶ国一八六ヶ村は合宿をつくり、棒の手を奉納した。 東照軍鑑によれば「天文ニ三年(1554年)岩崎城主丹羽勘助氏次、猿投神社に奉納」とあり、 現在も棒の手保存会により伝承され、秋の例祭に奉納されている。」因みに「「一宮」とは、平安時代から中世にかけて、令制国が自発的に付けた階級的序列で、由緒深く信仰の篤い神社が自然と有力な地位を獲得し、他の神社よりも上位に位置付けられた神社のことで、新たに任じられた国司が巡拝する順番を現しているともされています。一宮がその国の中で最上位の神社とされ、その後に二宮、三宮・・・と階級付けられたもので、時には神社が変えられたり、同じ国内で同一格付けを2社が名乗ることもあります。三河国の一之宮は豊川市一宮町に鎮座する砥鹿神社、二之宮は知立市西町に鎮座する知立神社になり、三之宮がここ猿投神社にあたります。」と ネットから。「猿投神社山麓に本社山上に東の宮、西の宮がおり大碓命景行天皇・重仁天皇を祀る西三河屈指の神域です。境内にはヒノキ・クロマツ・スギの大木があり東の宮一帯はツガの林やヤマザクラの大木もみられます。 環境庁愛知県」小さな石仏。道祖神であろうか。神明造の総門を斜めから。社号標石「猿投神社 大正拾五年七月建之」。「総門」を正面から。その先に大杉の参道並木が続く。総門の切妻屋根を支える左右の本柱に冠木を載せ、前後に4本の控え柱を持つ四脚門。杉並木の参道をズームして。屋根には「千木(ちぎ)」と「鰹木(かつおぎ)」。「千木」とは、神社の屋根の両端で交差して立つ装飾的な部材です。屋根を支える構造材としての役割も果たしていたが、現在ではほとんどの神社で装飾的な意味合いが強まっているとのこと。「鰹木」とは、神社建築などで、棟の上に並べられている木材のこと。 棟木に対して直角に装飾されており、鰹節に似ていることから鰹木と呼ばれている。 棟の針目を覆うための物で、雨の浸食を防ぐ、あるいは補強するために使われていたが、だんだんと装飾化していったことで現在の形になったと。「鰹木」にも社紋「左三つ巴」が。この総門には6本の「鰹木」が。道路を渡り、神明造の「総門」を振り返って。稲穂(いらぼ)色に塗られた「二の鳥居」を下から見上げて。県道349号線と加納IC方向からの道路が交わる三叉路の角に建っていた。以前は木造に銅板を張った鳥居だったが、伊勢湾台風で倒壊し、新しく新建材を使って建て直したのだと。その先に「大橋(おおはし)」。「おおはし」。擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうしゅ)は、伝統的な建築物の装飾で橋や神社、寺院の階段、廻縁の高欄(手すり、欄干)の柱の上に設けられている飾り。下を流れる川は「籠川」。籠川(河川延長1 1 .7 )は、猿投地区北端の猿投山に発し、丘陵地を流れながら伊保川等の支流を合わせ、東梅坪町地内で矢作川に合流している と。そして「総門」を潜り、引き返す。「名木指定 第182号 猿投神社参道並木」と。巨木の杉並木が続く。前方に「御神木」が見えた。「御神木」の杉の巨木。見上げて。手水舎の正面当たりにあった「神輿殿」?の中には、懐かしい「手押しポンプ車」が保存されていた。この先には何があったのだろうか?この日は訪ねる事が出来なかった「猿投神社 一の鳥居」👈️リンク 「猿投神社 山中観音堂・大悲殿東昌寺」👈️リンク に詳しくアップされていますので、リンクさせて頂きましたので、興味のある方はアクセスしてください。そしてこの日の東岡崎駅前のホテルに向かっての帰路へ。この日の夕焼けを車窓から。そしてこの日のホテルに到着。東岡崎にお住まいの10数年来の旅友の女性との再会の宴に向かて東岡崎駅前に3人で向かう。「島町」交差点の角にあったピラミッド型のパブリックアート。「乙川」に架かる「明代橋」から下流側の「桜城橋」を望む。「岡崎城」のライトアップをズームして。移動して。そして「世界の山ちゃん 東岡崎店」で名物の「手羽先」を楽しみながら、5年ぶりの再会で4人で大いに盛り上がったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.13

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その25):猿投神社-1

「明治村」を後にし、この日の最後に豊田市猿投町にある「猿投神社」に立ち寄ることに。「入鹿池(いるかいけ)」を前方に見ながら進む。「入鹿池」は、愛知県犬山市の入鹿、飛騨木曽川国定公園内にある人工の農業用ため池。総貯水容量は1847万9000立方メートルである。2010年(平成22年)3月25日に農林水産省のため池百選に選定され、2015年(平成27年)には国際かんがい排水委員会による世界かんがい施設遺産にも登録された。前方に赤い橋「入鹿大橋」が見えた。「小牧東IC」から中央自動車道へ入る中央自動車道下り線を利用して土岐JCTに向かう。土岐JCTから東海環状自動車道を走り豊田藤岡ICで下り一般道へ。「猿投神社」の案内板が現れた。「参拝者駐車場」に車を駐め、散策開始。「三の鳥居」前に大きな「手水舎」。「猿投神社」の朱の「三の大鳥居」が前方に現れた。創祀・沿革創祀は、社伝によれば仲哀天皇元年とあり、山麓の本社、東峰の東宮、西峯の西宮を総称し、猿投三社大明神と崇敬されて今日に及ぶ。神階は三河国神明帳に正一位猿投大明神と記されている。社格は、延喜の制(九六七年)国弊の小社。明治の制(一八七二年)県社。一宮制が行われるや三河三宮となる。神領は織豊時代より明治維新まで七七六石の朱印を与えられた。境内外に神宮寺が建てられ猿投白鳳寺と呼ばれ、明治元年まで神仏混淆の地であった と。「サナゲの語義猿投山とサナゲの語義 社蔵縁起書に「景行天皇五士三年天皇が伊勢国へ行幸、常に猿を愛し王座に侍せしむ。猿の不祥あり。天皇憎みて伊勢の海に投け給ふ。其の猿、鷲取山に入る。日本武尊東征の時、壮士三河国より来たりて従う。平定の後、尊に曰く、先に慈恩を蒙れる猿なり。勅恩に報ずる為、扈従し菶ると言い終って鷲取山に入る。猿投山の称、是より起こる」とある。標高六二九米。山中に天然記念物「菊式神名帳には共に「狭投」と記し、三河国国内神明帳・神号額には「猿投」とある。従来の諸説を挙げてみると(一)前記縁起書にある猿を海に投げたより起こった。(二)山容が鐸(さなき・鉄でつくった大きな鈴)ににているから。(三)鐸を木の枝につけて祭祀を行った。(四)大碓命薨去を悲しみ真歎山が猿投山となった、等の諸説かあるか断定はし難い 猿投神社由緒記より」一般には、山名の由来は景行天皇が伊勢行幸の折、かわいがっていた猿のいたずらに業を煮やし、海に捨ててしまった。その猿が住むようになったことによると言われているようだ。鳥居前の紅葉を追う。大きな石鳥居の前のモミジ葉に陽光が射し込む。近づいて。「猿投神社(さなげじんじゃ)一、創祀、沿革 創祀は、社伝によれば仲哀天皇元年とあり、山麓の本社、東峯の東宮、西峯の西宮を総称し、 猿投三社大明神と崇敬されて今日に及ぶ。神階は、三河国神名帳に正一位猿投大明神と 記されています。社格は延喜の制(九六七年)国幣の小社。明治の制(一八七二年)県社。 一宮制が行われるや三河三宮となる。 神領は、織豊時代より明治維新まで七七六石の朱印を与えられた。境内外に神宮寺が 建てられ猿投白鳳寺と呼ばれ、明治元年まで神仏混淆の地であった。二、御祭神 大碓命 (景行天皇第一子、日本武尊と双生児) 景行天皇(第十二代) 垂仁天皇(第十一代)三、大 祭 初午祭(旧暦二月初午の日) 例 祭(十月第二土、日曜日)四、棒の手(愛知県無形民俗文化財) 奉納の起源は不詳だが、天文二二年(一五五三年)、岩崎城主(現日進町)、丹羽勘助氏次公が 村民に教え、塾達者が奉納したとある。最盛期には三河、尾張、美濃三国より一八六ヵ村 より奉納があり、現在は愛知県無形民俗文化財に指定されている。五、宝 物 太 刀 銘行安 平安時代 国指定文化財 黒漆太刀 無 銘 鎌倉時代 国指定文化財 樫鳥糸威鎧 平安時代 国指定文化財 神号額 鎌倉時代(一三〇四年) 県指定文化財 馬 面 江戸時代(一六〇一年) 県指定文化財 豊田市教育委員会」「掲示板」。「社務所」。早速、御朱印を頂きました。「社殿前」の「拝殿」に向かって進む。中央の通路(?)は幅が広く天井が高くなって。中央の通路の内部は格天井になっており、舟肘木のついた束で天井が支えられていた。妻壁には虹梁が渡されており、その上の妻飾りには豕扠首(いのこさす)が使われていた。屋根裏の垂木は、二軒(ふたのき)のまばら垂木。「拝殿」を廻り込んで。猿投神社の境内の中央には妻入の「拝殿」が鎮座。こちらは神楽殿ではなく拝殿 とのこと。拝殿は銅板葺の切妻(妻入)で、梁間3間・桁行5間。壁はなく、全方向が吹き放ち。柱が整然と並ぶ「拝殿」。中央の柱は円柱が使われていた。それに対し、左右の通路は角柱が使われていたのであった。絵馬「七五三詣」。拝殿の右側に建っていたのが2階建ての「太鼓殿」。がっしりした4本柱と瓦葺き入母屋屋根の櫓。下層は吹き抜けで、2階には大きな和太鼓が1基置かれていたが階段等はなかったのでは。「神池」の手前に「左鎌」と「合格祈願」の絵馬が。祭神大碓命がこの地方を開拓された御神徳を慕い古来より左鎌を奉納して所願成就を祈祷する特殊信仰がある。言い伝えによれば、双生児の場合一方が左利きであり、大碓命が小碓命(日本武尊)と双生児であるので命が左利きであられた縁にもよるとも、また災難を断ち切り、豊作・病気平癒等の祈願成就を祈ったともいわれるが、起源は定かでない。現在は職場・交通安全を祈る会社関係の奉納が盛んである と。「左鎌」の絵馬に近づいて。神紋の「左三つ巴紋」が鎌に画かれていた。拝殿の後方には、拝殿とよく似た屋根を持つ社殿が。こちらは「四方殿」と呼ぶ と。「四方殿」は銅板葺の切妻(妻入)。正面1間・側面1間 と。柱は角柱。屋根裏は二軒の繁垂木。奉納された「左鎌」が所狭しと。ここ猿投神社では、古来より左利きの人が使う「左鎌」を奉納して豊作・病気平癒等の祈願をする習わしがあるとのこと。これは主祭神・大碓命が左利きで、左鎌を用いてこの地を開拓されたご神徳を慕ったことがその起こりではないかと云われているのだ と。近づいて。お膝元のトヨタやその系列のそうそうたる企業名が名を連ねているのであった。近づいて。少し離れた場所にあったのが「左鎌奉納の由来御祭神大碓命がこの地方を開拓された御神徳を慕い古来より左鎌を奉納して諸願成就を祈願する特殊信仰がある。言い伝えによれば、双生児の場合、一方が左遺いであり、大碓命が小碓命(日本武尊)と双生児であるので命が左遺いであられた縁によるとも、また災難を断ち切り、豊作・病気平癒等の祈願成就を祈ったともいわれるが、起原は定かでない。現在は職場交通安全を祈る会社関係の奉納が盛んである。」境内社を右側から。「大国社」。左右には「大黒様」、「恵比寿様」の姿が。「恵比寿様」は、左手には鯛を持っているのが特徴です。恵比寿様は漁業の神様で、大漁をもたらす福の神として知られています。恵比寿様は、大阪では商売繁盛や金運向上のご利益があるとして親しまれています。大阪では「えべっさん」という愛称で親しまれ、身近な存在です。」釣り竿は持っていなかったが・・・。「大黒様」。大黒様の頭につけた頭巾は「上を見ない」という謙虚さを。 また米俵は「一表で満足をする」という、 欲を張らない清廉な心を示しているといいます。 また、打ち出の小槌の「槌」は「土」、すなわち米をはじめとした、 様々なものを生み出す「大地」を意味するのだと。福徳開運の「大国社」。少し小型の流造の社。「大国社」の右の小さな社は「御鍬社」。その左隣に「八柱社・八幡社」。「八柱社・八幡社」。「八柱社・八幡社」。牛頭天皇の8人の子供が祀られた八柱社(やはしらしや)。流造の大きな社が「八柱社・八幡社」。さらに、左隣に「塞神社」。「塞神社(さいのかみ)」。「塞神社」。良縁・夫婦円満のご利益があると。さらに「熱田社」。「熱田社」。5本の鰹木と内削木千木が載る神明造りの社。ヤマトタケルノミコトが祀られていると。「熱田社」の左奥に小さく見える「神明造の社」が猿投神社の「本殿」であったのかも知れません。本殿であれば、銅板葺の神明造。おそらく三間社であろう。下の写真はネットから。「唐破風」屋根の「中門」。狛犬(右)。狛犬(左)。「中門」に近づいて。「中門」の奥に本殿が鎮座。大きな拝殿を持っていたが、礼拝はこの中門の前で行うようであった。神紋の「左三つ巴紋」。ここにも「七五三詣」絵馬。灯りが点る「吊灯籠」。その下には「左鎌」がぶら下がっていた。「中門」の唐破風屋根を見上げて。唐破風の中央には、竜が彫刻された懸魚・兎毛通(うのけどおし)が。扁額「正一位猿投大明神」。「中門」右手にも「左鎌」の大きな「安全祈願」の木札。ズームして。「中門」の左に「神饌所」。「蟇股」部には三匹の猿の姿が、これが「親子ざる」の彫刻だったのであろう。拝殿左側の境内の隅にあった大きな石碑。「棒の手顕彰碑」。その先に進むと境内左手の奥に「厳島社」。猿投神社の例大祭として行われる「猿投まつり」では、「棒の手」👈️リンク が奉納され、勇壮な姿を見ることができるのだと。毎年10月の第2土曜に試楽祭と翌日曜の本楽祭にて と。「棒の手」は、剣術、棒術、薙刀術など日本武術の形を踊りにした伝統芸能日本舞踊。各地域にあり、祭礼の際に地域住民によって披露されるとのこと。「古札納所」が手前左手に。「厳島社」の「手水舎」。「瀧水」と刻まれた「手水鉢」には小さな龍口があり、途切れることなく清水が注がれていた。奥にあったのが「厳島社(弁天社)」と。この先は禁足地のようであるので、手前の小社前でお祈りするのであろうか?猿投山の豊かな杜の恵みが二筋の滝となって。「厳島社」。ズームしたが・・・。目前の滝はマイナスイオンたっぷりのパワースポット。澄んだ水の色に魂が浄化される思い、加えて水の音がこの上なく心地よいのであった。その左の山肌に岩が組まれ、一筋の小さな瀧が流れていたが、これが「御手洗乃滝」??。右手に石標が二つあったが、それぞれ何か刻まれているようであったが?左の石標の下部に見える赤い部分を拡大したところ、不動明王の姿?であっただろうか。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.12

コメント(0)

-

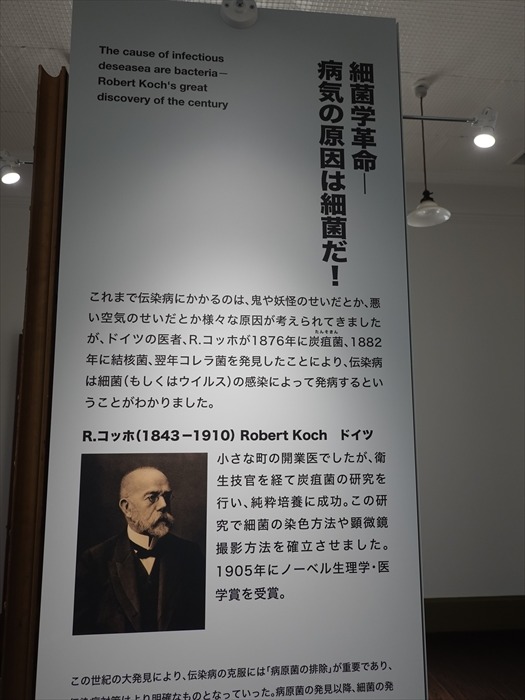

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その24): 明治村16/16 北里研究所本館・医学館-2

「細菌学革命ー病気の原因は細菌だ!これまで伝染病にかかるのは、鬼や妖怪のせいだとか、悪い空気のせいだとか様々な原因が考えられてきましたが、ドイツの医者、R.コッホが1876年に炭疽菌、1882年に結核菌、翌年コレラ菌を発見したことにより、伝染病は細菌(もしくはウイルス)の感染によって発病するということがわかりました。R.コッホ(1843ー1910) Robert Koch ドイツ小さな町の開業医でしたが、衛生技官を経て炭疽菌の研究を行い、純粋培養に成功。この研究で細菌の染色方法や顕微鏡撮影方法を確立させました。1905年にノーベル生理学・医学賞を受賞。」Robert Herman Koch (1843 - 1910)近づいて。「コレラの流行コレラ、大爆発コレラは明治時代に入ってもたびたび流行を繰り返し、1879 (明治12)年、1886年の流行では10万人以上の人命が失われました。明治政府は何度も起こるコレラの流行にその都度対策を講じて法令を整備し、伝染病の予防策を定めました。1897年の「伝染病予防法」は、1999(平成11)年に「感染症予防法」が施行されるまで100年にわたって日本の伝染病予防の中心法規となりました。」右から、・結核予防会 結核のない世界をつくるために・矢野恒太と結核 日本結核予防協会から結核予防会へ・北里柴三郎と結核 日本結核予防協会の創設・近代化とともに蔓延した結核 「結核予防会結核のない世界をつくるために1939 (昭和14)年5月、秩父宮妃殿下を総裁に仰ぎ、結核予防会が発足しました。設立以来、結核の医療と研究・研修・教育・普及啓発・国際協力など国を挙げた結核対策と公衆衛生に貢献し、1994 (平成6)年より、総裁を引き継がれた秋篠宮皇嗣妃殿下のもとで事業に取り組んでいます。2021 (令和3)年、官民一体の取り組みが功を奏し、結核罹患率は人口10万人に対して9.2人とWHOによる10人以下の低蔓延となり、日本は欧米先進諸国に遅れて結核低蔓延国の仲間入りを果たしました。しかし、高齢者や外国出生者の結核の増加の他、多剤耐性結核など、新たな課題も生じています。2019 (令和元)年から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的流行を通じ人々に再認識されたのが、感染症対策の重要性です。今後もコロナや結核と同じ呼吸器感染症を起因とする流行は、世界の脅威となっています。これまで結核で培った経験を活かした普及啓発活動を始め、世界の結核制圧に向けてのさらなる貢献が結核予防会に求められています。■普及啓発活動国民の皆様に結核の正しい知識を伝えるため、全国の支部・結核予防婦人会と協力し活動を行っています。■複十字シール運動結核のない世界をつくるため、募金をいただいた方にシールを差し上げ、それをお使いいただくことで運動の輪が広がります。毎年、結核予防への思いを込めたシールを作成しています。■国際協力結核分野の専門的技術、知識、経験を活かした技術支援、人材育成、研究等を通して世界の結核制圧のための活動を行っています。」「矢野康太と結核日本結核予防協会から結核予防会へ昭和に入っても結核は猛威を振るい、年間10万人以上が命を落とす国民病として恐れられていました。効果的な治療手段がなかった当時、予防啓発に重点をおいた民間活動の必要性が求められ、行政の手が及びにくいところを補完する強力な民間団体として、1939 (昭和14)年、皇后陛下の令旨を受けて財団法人結核予防会の設立が閣議決定されました。これを受けて、民間結核予防の先駆的存在であった日本結核予防協会は、結核予防会へ発展的合流をしました。日本結核予防協会発足時から北里を支え、協会の理事を務めた矢野恒太は、1935 (昭和10 )年、結核撲滅を願い財団法人保生会を自ら設立。早期発見・早期治療の場として、1938(昭和13 )年に健康相談所保生会館(現在の結核予防会本部)、翌年に結核療養所保生園(現在の結核予防会新山手病院)を開設しました。結核予防会の設立に伴い、矢野は保生会の事業と施設全てを無償で提供することを申し出、結核予防会の基盤形成に貢献しました。2023 (令和5)年、創立100周年を迎えた日本結核・非結核性抗酸菌症学会・学術講演会において、矢野の功績が讃えられました。」「北里柴三郎と結核 日本結核予防協会の創設1908 (明治41)年、北里の招きにより、R.コッホが来日。滞在中の講演会て結核予防には社会全体で取り組む必要性を唱えるなど、日本の結核対策に大きな刺激を与えました。北里は1913 (大正2 )年、医師であった第一生命保険相互会社(現在の第一生命保険株式会社)の創業者・矢野恒太らの支援を受けて、日本結核予防協会を創設しました。理事長に就任した北里は全国各地に地方組職を設立し、以来25年以上にわたって民間による結核対策、普及啓発活動を推進しました。また、1923 (大正12 )年には結核研究の進展と結核対策を目的として、日本結核病学会(現在の日本結核・非結核性抗酸菌症学会)を設立しました。2023 (令和5 )年、学会創立100周年記念大会にあたる学術講演会では、「日本の結核予防の礎を創った人々」をテーマに市民公聞講座が開かれ、北里柴三郎の功績が讃えられました。」北里博士の略歴1882 (明治15 )年 R.コッホが結核菌発見1886 (明治19)年 ベルリンのコッホ研究室に留学1890 (明治23)年 皇室から結核治療研究のために金1千円を下賜され、留学を延期1892 (明治25)年 帰国1893 (明治26)年 結核専門病院「土筆ヶ岡養生園」を東京白銀に開設1908 (明沿41)年 北里の招きによりR.コッホ来日1913 (大正 2)年 「日本結予防協会」創設 理事長に就仕1923 (大正12)年 「日本結核病学会」(現日本結核・非結核性抗酸菌症学会)設立、 第1回大会長「近代化とともに蔓延した結核 日本で結核が大流行したのは、明治時代から 結核は古くから日本にも存在していましたが、蔓延が目立ち始めたのは明治に入って殖産 興業策のもと、富国強兵、都市化、工業化が起こり始めてからです。産業革命が始まった 1883(明治16)年から1919(大正7)年までの約35年間に結核死亡率は3倍以上に急速に 上昇しました。 当時の主な工業は製糸、紡績工業であったため、そこで働く当時女工と呼ばれた女性達や、 兵役に服した青年達の多くが、結核に羅患しました。結核による死亡者は一般的には男性が 女性より多いとされていますが、紡績工場の過酷な労働条件と環境の中で若い女性が命を 落とし、女性が男性の死亡率を上回るという例外的な時代でした。」「わが国の結核死亡率の推移」。「歴代所長・理事長・学長社団法人北里研究所 (1914.11~2008.3 1918.7 社団認可)所 長初代 北里柴三郎 ・ ・ ・第11代 大村 智 2015 ノーベル生理学・医学賞」北里柴三郎と北里研究所に関する案内ボードが並ぶ。「北里柴三郎と北里研究所のあゆみ」。「研究者としての顔 官僚としての顔衛生局に入局し、官僚としてキャリアをスタートさせた北里柴三郎。その後、東京試験所で細菌学研究に出会い、数々の研究実績を残し世界的な研究者となりました。一方で、病気を予防することにも注力し、公衆衛生を生涯の仕事として自ら実現に挑みました。「公衆衛生」「予防医学」という信念北里は、東京大学時代に1877 (明治10)年のコレラの大流行を目の当たりにし、伝染病.中心の医学者になることを決意しました。東京大学の学生結社「同盟社」のリーダであった北里。「同盟社」主催の演説用にまとめた『医道論』は彼の信念がよく表れています。」「研究者として6年の留学期間中に北里は世界的研究を成し遂げ、世界の一流の研究者たちと肩を並べるまでになりました。」第7回万国衛生および人口統計会議(ロンドン、明治24年)の細菌学部門の出席者。中列右から4人目が北里。免疫学という新たな学問の扉を開き、最高峰の学者と肩を並べた。「近代医学の父、北里柴三郎北里柴三郎は、この建物の2階にある所長室で執務をとり、亡くなる前日までの十数年間をこの建物で研究に励みました。ここでは北里の人生の歩みから、北里研究所設立までの軌跡を巡ります。」「北里を支えた恩人・知人」「北里門下生優秀な研究者を輩出」野口英世(1876 ~ 1928)1898年に伝染病研究所入所。1900年渡米、フレキシナーのもとで蛇毒の研究を行った。その後、ロックフェラー研究所に入所、黄熱病の調査中にアフリカで客死。主な業績・191 1年スペロへータの純粋培養に成功秦佐八郎( 1873 ~ 1938 )岡山第三高等中学校医学科卒業後、軍医、病院勤務を経て伝染病研究所に入所、ベストの研究を担当。ドイツ留学時はエールリッヒのもとで免疫、化学療法の研究を行った。主な業績・1910 (明治43)年梅毒の特効薬サルバルサンの創製に成功・1933年帝国学士員会員選任梅毒梅毒は、梅毒トレポネーマが原因の性感染症。もともとはアメリカの風土病であったが、コロンプスがヨーロッパにもたらしたといわれ、世界中に広がった。秦とエールリッヒが特効薬「サルバルサン」を発見したことにより多くの患者が救われた。バウル・エールリッヒ( 1854 ~ 1915 )ドイツコッホ研究所でべーリングのジフテリア血清の研究サポートや化学療法の研究を行った。サルバルサンの研究により1908年ノーベルを受賞。」「北里門下生優秀な研究者を輩出佐伯矩(1886 ~ 1959)京都帝国大学の医科大学卒業後、国立伝染病研究所入所。主な業績・「栄養学」の創設者とも称され、ビタミンや栄養学の研究・1904 (明治37 )年大根中に「大根ジアスターゼ」を発見・1914年「世界で初めての栄養研究所」、1920年国立栄養研究所設立・1924年世界初の栄養学校設立卒業生を「栄養士」として社会に送り出した」志賀潔( 1871 ~ 1957 )東京帝国大学医科大学を卒業後、伝染病研究所入所。ドイツ留学時はエールリッヒのもとで寄生虫、癌、結核などの化学療法の研究を行った。主な業績・1897年 赤痢菌の発見・1944年 文化勲章受章・1948年 日本学士院会員選任赤痢赤痢もコレラと同じく、赤痢菌に汚染された食品や水、器物を介して感染する。感染者数はコレラよりも多い。「北里門下生優秀な研究者を排出浅川範彦(1865 ~ 1907)済生学舎に学ぶ。血清の製法を担当した。主な業績・腸チフス診断液の発見・ジフテリアの免疫血清療法の実用化北島多ー(1870 ~ 1956)東京帝国大学医科大学を卒業後、伝染病研究所に入所し、コレラの研究を行った。ドイツ留学時はべーリングのもとで結核研究を行う。主な業績・ハブ毒の血清療法の確立・北里の後継者として第應義塾大学医学部長、 日本医師会会長、北里研究所所長など・1953 (昭和28 )年文化功労者に選ばれる。宮島幹之助(1872 ~ 1944)東京帝国大学理科大学で動物学を専攻。卒業後に京都帝国大学で講師を務める傍らマラリア研究を行い、その成果をもって伝染病研究所に入所。主な業績・寄生虫が媒介する病気の研究・アメリカやドイツ開催の万国博覧会の展観・国際連盟の阿片諮問委員会委員「血清製造の風景ヒッジによる抗血清製造ー「第1教世號」と呼ばれたヒッジ①ジフテリア毒素接種開始( 1883年8月)②毒素により発熱・体重減少、ジフテリア症状に陥り衰弱③接種回数が増えるたびに毒に慣れ、元気になる④治療用に採血開始(1894年~ 1897年引退)3年間での総採血量: 25,620ml接種小児患者数: 1,281人馬による抗血清製造血清製造の重要性と安定供給を目指し、馬が使用される。血清は少量で、含まれる免疫活性が強力だった。1 5頭中の1頭1895年~ 1903年( 8年間で老衰するまで)総採血量: 137,100ml接種小児患者数:約3万人」「名もなきヒッジや馬は身を犠牲に供して吾人に良薬を捧げているのに、不明にして近代医学の恩沢に浴するの道を知らずとあったは、いかにも残念千万な次第である」 (宮島幹之助談)「血清・ワクチンの製造北里は1894 (明治27)年にジフテリア患者の血清療法に成功して以来、多くの血清やワクチンを世に送り出しました。北里指導下の研究所で開発され、製造・販売された治療予防薬は43品目でした。」「文部省への移管ーそして、私立北里研究所の誕生1914 (大正3)年10月、これまで内務省管轄であった国立伝染病研究所が文部省管轄となり、東京大学の附置研究所となることが閣議決定されました。「研究成果はすぐに国民の保健に役立てられるべきである」という北里の信念から、移管を機に北里はじめ職員一同は辞職をしました。同年、白金の土筆ヶ丘養生園に隣接して私立の「北里研究所」を創立しました。」「伝染病研究所の設立1892 (明治25)年に帰国した北里は、休職満期となり免官となっていました。世界的な発見をした北里が研究を継続できるよう、福澤諭吉が私財を投じて、東京の芝区芝公園(現在の港区芝公園1)に「私立伝染病研究所」を設立しました。」「伝染病研究所の歴史1892年 私立伝染病研究所 芝公園(現在の東京都港区芝公園1 ) 移転に際し、地元住民から危険視され建設反対運動が起こったが、福らの説得により完成を みた。内務省の土地を借用。 国から補助金支給がされるようになると、免疫血清の製造や伝染病の予防・消毒などの 講習事業も行うようになった。1894年 私立伝染病研究所 芝区愛宕町(現在の東京都港区西新橋3 )1899年 国立伝染病研究所(内務省所管) 芝区愛宕町(現在の東京都港区西新橋3 )1906年 国立伝染病研究所 白金台1 (現在の東京都港区白金台4 ) 所管が内務省から文部省への移管にともない、設立 北里が内務大臣に提出した改革案により、血清薬院・痘苗製造所・伝染病研究所が 統合された。 北里ー門はここで多くの業績をあげ、フランスのバスツール研究所、ドイツの コッホ研究所ともに世界の三大研究所と並び称された。 ↓ ↓1914年北里研究所 1914年国立伝染病研究所(文部省所管) 芝区白金三光町(現在の東京都港区白金5-9-1 ) 白金台1 (現在の東京都港区白金台4 ) 講習会制度伝染病研究所は病室を設けただけでなく、血清等の製造販売や国家衛生についての審議機関の役割を担いました。そのかたわら、細菌学と伝染病学の普及のため、実習に重きを置いた独自の講習会を開設しました。講習会出身者は衛生技術官などとして全国で活躍し、衛生行政の進歩に大きく貢献しました。実験器具「亀の子シャーレ」👈️リンク。「亀の子シャーレ」は、培養皿とフタを一体化させ、両端に口がついた亀のような形をしたガラス器具です。この亀の子シャーレを使って、水素ガスを充満させて両端を閉じることにより空気を遮断し、酸素がない場所で破傷風菌が増殖することを、北里は世界ではじめて解き明かしました。「結核の「今」(1)日本の課題2022 (令和4)年に罹患率10 (人口10万対)を下回り、日本は低蔓延国の仲間入りを果たしました。しかし、今でも1年間に1万人以上が結核を発病しています。結核は決して過去の病気ではありません。高齡者の結核1年間に新たに結核を発病した人(新規登録結核患者)の約4割が80歳以上の高齢者です。高齢者が結核を発病しても、咳や発熱などの症状がない場合も多く、発見が遅れることがあります。症状が出なくても、毎年、健診(胸部X線検査)を受けることが大切です。外国出生患者の結核新規登録結核患者の割合は年々増加しています。2022年では、全年齢の約1割が外国出生患者で、特に20歳代では約7割を占めます。外国出生患者が日本で治療を継続する際には、言語や経済的負担などの問題があり、対策の課題となっています。」発病のメカニズム結核菌が体内に入っても(感染)、すべての人が結核になる(発病)わけではありません。結核菌を吸い込むと、体のなかの免疫力が働いて、菌を抑えこみます。しかし、免疫力が落ちる(加齢や病気など)と、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病して症状が出ることがあります。代表的な症状は、。痰のからむ咳・微熱・身体のだるさ"などです。これらが2週間つづいたら要注意。早めに医療機関を受診しましよう。治療一服薬とDOTS結核と診断されても、複数の薬を6か月から9か月間毎日きちんと飲めば治ります。日本では、最後まで薬をのみつづけられるよう、入院中も退院後も医療機関と保健所が協力して服薬を見守ります。これをDOTS(直接服薬確認療法)といいます。「発病のメカニズム」。「結核の「今」(2)結核は世界の健康課題WHOの推計では、2020年代でも、世界の全人口約4分の1が既に結核に感染していて、毎年1000万人以上の発病者、100万人以上の死亡者が出ています。全世界的な取り組みにより、2030年を目標(SDGs. 3.3)に結核終息戦略が進められて、状況は改善傾向でした。しかし、2019 (令和元)年に始まった新型コロナウイルス感染症の大流行は、長年の進歩を覆してしまいました。多くの国々(特に発展途上国)では、結核対策の医療資源(財源・人材・設備)がコロナ対策に転用されたためです。結核対策の手を緩めると、対策効果が減ってしまいます。人口流動が盛んな現代、世界の結核がなくならなければ、日本の結核もなくなりません。日本の結核を制圧するためには、国内対策と同時に国際的対策・国際協力を強化していくことが重要です。全世界で共有する課題 薬剤耐性結核薬が効かない結核を薬剤耐性結核といいます。特に、治療に重要なイソニアジドとリファンビシンという2つの薬剤に耐性を持つ場合、多剤耐性結核と呼ばれます。その治療は、困難で、多大な費用を要します。2022年に約41万人が多剤耐性結核またはリファンピシン耐性結核を発病したと推測されますが、そのうち治療を受けることができたのは半数にも満たない約5人に2人です。「結核ってどんな病気結核は結核菌による感染症で、主に肺に炎症が起きる病気です。菌を出している肺結核患者の咳やくしやみなどの飛沫といっしょに結核菌が空気中に飛び散り、それが飛沫核になって、周りの人が直接吸い込むことで人から人にうつります。これを「空気感染」といいます。」「空気感染のメカニズム」右:「新千円札肖像作成に利用された4枚の肖像写真紙幣肖像の原版作成に際して写真が4枚必要なわけ・4程類の画像を参考に作成した。・立体的な表情を紙幣に使うので右向き、左向きの様子が必要である。・これを技師が原版に掘り込む作業を行う。・1mmlの幅に12本の線を刻む技術が求められる。」[肖像決定にあたっての条件]日本の近代化に買献した文化人であること1.精密な写真や絵が残っていること2.品格があること3.国民によく知られていること「1899年4月5日、国立伝染病研究所所長に就任、勅任官(高等官ニ等)1892年11月30日創設の私立伝染病研究所は、1899年4月1日内務省所管の国立伝染病研究所となる。世界規模での伝染病対策に寄与する。効令第93号伝染病研究所官制1899年 第2条には業務内容が明記されている。伝染病研究所は内務大臣の管理に属し伝染病その他病原の検索、予防、治療方法の研究、予訪消毒治療材料の検査及伝染病研究方法の講習に関する事務を掌る。」「1901年1月3日、福澤諭吉がご逝去北里博士の哀悼の辞嗚呼我科学の扶養者たる及び余が事業の保護者たる先生は今や即ち無し。余は衷心實に師父を失ひたるの感あり。然れども先生の偉業は依然として吾等の眼前に存し、先生の遺訓は歴然として余が脳裡にあり。余不敏と雖亦具偉業を守り其遺訓を體し、切磋研鑽以て萬分一の報恩を期せんとす。嗚呼悲哉。「北里業三部伝」」「1904年9月19日~ 25日、アメリカ・セントルイスにて開催の「万国博覧会ならびに万国学芸会第」に出席8月13日 コプチック号にて横浜港出航 穂積法学博士と同船9月22日 病理学の部、講演「和牛と結核との関係について」内容:人の結核と牛の核は それぞれ固有の結核によるコッホ博士の説を支時。 神経学科の部、講演「らい病研究の状況について」9月28日 列国の代表者達とワシントン・ホワイハウスにてルーズベルト大統領に面会9月30日 高峰譲吉主催の晩餐会に出席10月30日 モンゴリア号にて横浜港入港 帰朝 現地にて高峰譲吉と親交を深める。「1908年コッホ博士は夫人同伴で来日され73日間滞在された。その2年後、1910年5月27日、ドイツの保養地バーデンバーデンにて逝去された。5月31日に伝染病研究所内で追悼式を行った。その中でコッホ博士の偉業を讃え次のように述べている。「世界の学者が先生の恩沢に浴し、先生の指導の下に今日まで多くの研究をなされた訳でございますからして此の後も先生の肉体は亡くなられても先生の事業といふものは千載の後までも輝き又先生の名といふものは後来益々発揮さるゝといふことは疑ふべからざる所でございます」そして翌年1911年にコッホ神社を建立した。」「日本科学界の巨頭高峰譲吉博士と北里柴三郎博士1904年、北里博士は万国学芸会議委員会より日本を代表する研究者の一人としてアメリカ、セントルイスにて開催される「万国簿覧会ならびに万国学芸会議」への招待を受けた。渡米した北里は現地で活する世界的な化学者高峰博士の歓待を受ける。ミシガン湖での遊覧を楽しむ一方、パークデービス会社を訪問する。その会社では”タカジアスターゼ”、”アドレナリン”、及びジフテリア抗血清等を製造している。」高蜂・北里両博士の理念北里博士は1853年に生まれ、高蜂博士は1854年に生まれ共に変革の時代を生きた世界的科学者である。明治政府が推進する富国強兵政策の中で、新しい時代を切り開きたいとの志を立て、北里博士は細菌学、免疫学で、高蜂博士は酵素学、内分泌学の分野で大きな貢献を果たした。北里博士は、科学的知識は直ちに社会に還元され有効に活用されるべきであるとの考えを抱いていた。”理論と実践”は彼の理念である。高峰博士は「日本は科学技術立国を目指すべき」と強く強調している。両博士に共通しているのは日本国に対する熱き思いであり、科学研究は人類の為にあるとする考えではないだろうか。この「実験室」には実験器具等は置いていなかった。「現代につながる戦後の伝染病対策第ニ次世界大戦後、発疹チフスや疱瘡、コレラなどの患者が爆発的に増加しました。これは栄養状態の悪化、物資の欠乏に加えて、戦後に海外から帰国する人々の居住地や出港地で伝染病が流行していたことも要因の一つです。コレラの感染地からの引揚船は船内の感染者の有無、検疫を行い、異状がないと認められるまで上陸できないなどの措置が取られました。」予防接種の義務化1948年に予防接種法が制定され、天然痘や百日咳、腸チフス、麻疹、風疹、など12の疾病を対象に、公費負担で予防接種を実施する体制が整えられ、患者数や死亡者数は激減していきました。」「感染症とのこれから明治時代以降、日本国内では、ベスト、スペイン風邪など様々なバンデミックが起こり、大きな被害がもたらされました。2019年に確認された新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)も私たちの生活に大きな影響を与えました。コロナも結核やスペイン風邪と同じく呼吸器感染症です。バンデミックはコロナで終わりではなく、いずれ新しいパンデミックが起こると予想されます。人々が感染症対策への関心を持ち続け、次なるパンデミックに対応できるよう備えることが大切です。」「北里柴三郎の栄誉一覧」「新千円札の肖像に採用2024年7月3日、一万円札・五千円札・千円札が改刷されることとなり、新千円札の肖像に北里柴三郎が選ばれました。」新千円札の表には、北里柴三郎の肖像が描かれています。北里柴三郎は、破傷風血清療法の確立やペスト菌の発見、伝染病研究所や北里研究所の創立など、日本の近代化に貢献した人物です。新千円札のサイズは、縦76mm×横150mmで、現在発行されている千円札と同じ大きさです裏面には、江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)」が描かれています。「新しいお札のここに注目👈️リンク・触って分かる深凹版印刷 インキを高く盛り上げる印刷技術。触るとざらざらしています。・透かして分かる高精細すき入れ(すかし) 従来からの肖像のすかしに加え、背景に高精細なすき入れが入っています。・すき入れバーパターン 縦棒のすき入れ。券種毎に本数が異なっています。・傾けて分かる3Dホログラム(世界初) 千円札にホログラムを新たに採用しました。3Dで表現された肖像が回転する最先端技術を 用いています。・道具で分かる マイクロ文字 「NIPPONGINKO」の微小な文字が印刷されており、カラーコピー機などでは再現が 困難です。 特種発光インキ お札を傾けると、左右両端の余白部分にピンク色の光沢が見えます。」「二〇二四年度上期日本銀行券は 生まれ変わります」「社団法人北里研究所歴代所長」。「2015ノーベル生理学・医学賞北里大学特別栄誉教授大村 智博士」近づいて。「大村 智博士北里大学特別栄誉教授略歴1954年3月(昭和29年) 山梨県立韮崎高等学校卒業1958年3月(昭和33年) 山梨大学学芸学部自然科学科卒業1963年3月(昭和38年) 東京理科大学大学院理学研究科修士課程修了1963年4月(昭和38年) 山梨大学文部教官助手(工学部発酵生産学科)1968年10月(昭和43年) 北里大学薬学部助教授1975年4月(昭和50年) 北里大学薬学部教授1984年5月(昭和59年) (社)北里研究所理事・副所長1990年6月(平成2年) (社)北里研究所理事・所長2001年4月(平成13年) 北里大学北里生命科学研究所教授2008年4月(平成20年) (学)北里研究所名誉理事長2012年7月(平成24年) (学)北里研究所顧問2013年3月(平成25年) 北里大学特別栄誉教授2015年12月(平成27年) ノーベル生理学・医学賞受賞」「(2015 ノーベル生理学・医学賞受賞)大村 智博士北里大学特別栄誉教授研究成果大村博士は、静岡県の土壌よリ放線菌( S. avermectinius )を発見し、米国メルク社との共同研究で1979年にこの放線菌が生産する抗寄生虫薬エバーメクチン(Avermectin )および、ジヒドロ誘導体イベルメクチン(lvermectin )を発見・開発した。イベルメクチンは、動物薬として1981年に発売され、今日まで世界で最も多く使用され、食糧の増産や皮革産業の発展に多大な貢献をした。さらに、イベルメクチンのヒト用製剤メクチザン(Mectizan、商品名)は、1987年よりWHOおよび関連機関による2つの重篤な熱帯病、オンコセルカ症とリンパ系フィラリア症の撲滅プログラムにメルク社と北里研究所から無償供与され、毎年約3億人が服用している。既に中南米ではオンコセルカ症は撲滅を達成し、目下、アフリカにおいて本プログラムが大きく展開されており、多大な成果を挙げている。前者は2025年に後者は2020年に撲滅を達成できると予測されている。現在でもエバーメクチンは大村博士が発見した放線菌( S.avermectinius )によってのみ工業的に生産されている。また、この抗生物質生産菌のゲノム解析に取り組み、2000年に抗生物質生産菌としては世界に先駆けて成し遂げた。この成果は、現在活発に研究されているゲノムマイニングによる新規物質製造技術の基礎となった。1985年には世界で初めて道伝子操作による新しい抗生物質を創製し、微生物創薬の発展の礎を築いた。上記のエバーメクチンの他、種々の独創的な探索系を構築し、500種の新規天然有機化合物を発見した。この中には抗がん剤開発の基となり、また、ノーベル賞受賞者等の多くの生命科学の研究者に使われ、生命現象の解明に多大な貢献をしているプロティンキナーゼ阻害剤、スタウロスポリン(Staurosporine、1977年)、プロテアソーム阻害剤、ラクタシスチン(Lactacystin、1991年)、脂肪酸活性化酵素阻害剤、トリアクシン(Triacsin、1986年)などがある。以上のように、大村博士は人類の健康と福祉の向上と科学の発展に多大な貢献をしておリ、また、微生物創薬の発展に極めて大きなインパクトを与えている。」「虎に翼 主演 伊藤沙莉」ポスター日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ、一人の女性の実話に基づくオリジナルストーリー。そして「北里研究所本館・医学館」を十二分に楽しんだ後は、市電京都七条駅前の広場そばにあるベーカリー・「食道楽のカレーぱんの店」を訪ねた。カレーパンを一つ購入し楽しむ。そして、この日のスケジュールもあり、ここまでとし「明治村」を後にした。じっくり見て回る場合は、1日では足らない広さ!!あと2日は必要と感じたのであった。来年も香嵐渓の前日にと!?駐車場への紅葉を見ながら車に戻る。陽光にも恵まれ、美しい紅葉を楽しむことが出来たのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.01.11

コメント(0)

-

小牧山城跡・明治村・香嵐渓への2泊3日の旅(その23): 明治村15/16 北里研究所本館・医学館-1