2025年07月の記事

全238件 (238件中 1-50件目)

-

農業用水供給する鳴子ダム、貯水率ゼロに

農業用水供給する鳴子ダム、貯水率ゼロに…31年ぶりの異例事態国土交通省東北地方整備局は29日、鳴子ダム(宮城県大崎市)の貯水率が同日午前3時に最低水位の0%まで低下したと発表した。雨量の少なさや猛暑などが原因で、1994年以来31年ぶりの異例の事態だという。ダムは同市、美里町、涌谷町に農業用水を供給している。平年ではこの時期の貯水量は78%程度だが、今年は7月1日~28日の総雨量が30・7ミリと少なく、貯水率の低下が続いていた。 同局では、イネの出穂期に当たることなどから、本来使わない最低水位以下の水を緊急的に放流する処置を続けている。同局鳴子ダム管理所の小嶋光博所長は「近くの岩堂沢ダム(同市)と連携して対応している。2週間は持つ計算で、被害は最低限に抑えていきたい」としている。 県は、雨不足を受け、自治体や土地改良区などから相談を受け付ける「農業用水対策相談窓口」を28日、地方振興事務所など県内8か所に設置した。農業用水の状況を把握し、問題がある場合は対応を取る。 県内では29日も、高気圧に覆われた影響で、厳しい暑さが続いた。仙台管区気象台によると、大崎市で観測史上最高の37・5度を観測。蔵王町で36・8度、仙台市宮城野区で35・3度と県内の19観測地点のうち、10地点で35度以上の「猛暑日」となった。仙台市は今年8日目で、観測史上最多。 今後1週間は雨が降る確率は低く、高い気温が続くとしている。

2025.07.31

-

補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その7 菜の葉虫論の1

32「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎 13~16ページ 二宮尊徳は、天明7年(1787年)に、遠州からあまり遠くない相模国(神奈川県)足柄上郡栢山(かやま)村に生まれ、ことに藤三郎の生後一年の安政3年(1856年)10月20日に没したのであるから、当時は直弟子の人々もたくさんに生存していた。それで報徳社の運動は、明治維新も一段落ついて、古い封建制度が凄まじい響きをたてて崩れ落ちたあとに、日本資本主義が勢いよく新しい芽を出しかけた風潮に乗って、活発な活動を、この地方で始めていたのであった。藤三郎の郷里の森町にも報徳社が設立されていて、社長の新村理三郎宅で、毎月社中の集会があるということを知った彼は、その日を待ちかねて出かけていった。そして、書物では、まだ十分に分りかねたいろいろの点についての詳しい教えを、新村始め社中の先達の人々から聞いて、これが日常の実生活の上に生きた指導をする教えであることを知った。すると、自分の今までの考え方が、この教えとは全く正反対であったことに気付いて、寒中ながら冷汗の流れる思いをした。そうなると、また自分が本当に得心のいくまでは、究め尽さなければ気のすまない性格であるから、集会の日までは待ちきれないで出かけて行って、見当り次第の先達をつかまえて質問をする。ふに落ちなければ、落ちるまで議論をする調子であった。報徳の教えは、報徳訓を基礎として立っている。この報徳訓は、誠心、勤労、分度、推譲の四綱目から成っている。これは、『誠を尽して、よく働いて、自分の分度を守って倹約をして、余したものは世間に推譲せよ』という教えである。なんといっても、この教えは二宮尊徳が、徳川幕府の末期ではあるが、まだ封建色の濃い、身分の違いというものの厳存していた時代に説き出したものであるから、ことに『分度』というような考え方は、明治開化の四民平等の解放思想とは、真正面から衝突するように見えた。尊徳の根本思想は、もちろん、それを越えてはいたが、森町あたりの報徳社の先達となっている人々には、そこまで透徹した理解はない。それで、「分度ということは、一体、どう云うことでしょうか?」という藤三郎の質問に、「それは、まァ、菜ッ葉の虫は菜ッ葉を分度とする、ということでしょうな。」と、答えたものである。この答えは、若い血の気の多い藤三郎を憤激させた。「それでは、水飲み百姓の子は、いつまでも水飲み百姓で、私のような駄菓子屋の子は、一生駄菓子屋で終らなければならないのですか?それでは、御一新の四民平等の御主旨に反するではありませんか?」 と、言葉強く詰め寄った。これには、チョンマゲを切ろうか?切るまいか?と迷っている程度の頭で、この尊徳の言葉を理解している先達たちは、閉口してしまった。もともと報徳主義の人は、謙譲の美徳を尊んで、人と議論するというようなことはない。それを藤三郎は、このように目上の人であろうが、差し支えのあるような事柄であろうが、少しも遠慮せずにやったので、たちまち『論客』というアダナを社中の人々からつけられた。それで、藤三郎が出席すると、どの集会でも、「菜ッ葉の虫が来た」と、年寄り達から怖れられた。そのうちある時、森町の報徳社へ、本部から講師が出張して来た。藤三郎は待ち構えて、『菜ッ葉の虫論』を持ち出して、『分度』を質問した。すると、さすがに老巧な講師である。「その事について、それ程に熱心に研究していられるなら、あなたの御意見があるでしょう。それを聞かせて下さい。」と、かえって反問されてしまった。人があることを問題にするときには、実は、もうその解決の方法が存在するときなのだといわれている。月の世界への旅行も、以前は空想以外の何ものでもなかったが、原子力の発見と人工衛星の現実化が可能となってからは、具体的な問題となってきた。封建制度が花やかで、武士と町人の階級別が厳然と存在して、武家では君臣の別、町人では農工商のギルド的職業別が世襲的に確定していた時代には、『分度』という思想が、その生活を規定するものとして、なんらの疑いを持つ者もなかった。だが、この封建制度が崩壊した明治維新直後となっては、この『分度』という階級的固定観念に対して、藤三郎のように疑問を持つ者が出るのは当然である。しかし、その時には、もう解決の基盤は社会的にも、しかがって彼の心の内にも固まりかけていた。それだから、この世慣れた講師の反問に会って、水が零度にまで冷やされると急に水となるように、この問題に対する解答が、にわかにハッキリと彼の頭の中で凍結した。それで、藤三郎は、「私は、菜ッ葉の虫は、その菜ッ葉を食べてしまうまでは、他へ移ってはいけないが、それを食ってしまったら、桑の葉へでも柿の葉へでも移るのは勝手だと思います。自分の分度も守らないで、分度外のことをするのは間違いですが、分度を完全に果たした上は、その分度以上に伸びることは、許されると思います。」と、勢いこんで答えた。すると講師は、膝を打って、「それで良いのです。それでよいのです。」と、そこまでは自分も考えていなかったということは顔にも出さずに、ほめてくれた。※1 「黎明日本の一開拓者」(昭和14年10月1日発行)では、この「菜ッ葉の虫」論の話は出ていない。「自分の本当に得心のゆくまでは究め尽くさなければ気のすまぬ性格であるから、集会の日までは待ちきれないで出かけて行って、見当たり次第の先達(せんだつ)をつかまえて質問をする。腑(ふ)に落ちなければ落ちるまで議論をするという調子であった。本来報徳の人は謙譲の美徳を尊んで人と議論するというようなことはない。それを父は、目上の人であろうが、さしつかえのあるような事柄であろうが少しも仮借(かしゃく)もせずにやったので、たちまち「論客」というアダナを社中からつけられた。それくらい猛烈だったのである。」(同書17ページ)とあるだけである。

2025.07.31

-

ポーランド首相、ウクライナ戦争の停止の兆候?

ポーランド首相、ウクライナ戦争の停止を示唆する兆候が見られるポーランド首相、ウクライナ戦争の停止を示唆する兆候が見られるポーランドのトゥスク首相は、ロシアによるウクライナへの全面的な侵攻が近い将来に停止される可能性があるとの見方を示した。トゥスク氏は30日、ワルシャワでの記者会見で述べた。 トゥスク氏は「ロシアとウクライナの戦争が、近い将来に少なくとも一時的に停止される可能性を示す多くの兆候がある」と述べたが、詳細には踏み込まなかった。「ロシア・ウクライナ戦争が少なくとも近い将来に停止する可能性は高く、多くの兆候がそれを示唆している。しかし、これによって我々の状況が変わるわけではない」「ポーランドは、ロシア・ウクライナ戦線の展開に関わらず、自国防衛の態勢を整えていなければならない。近代的な軍隊をめぐる競争に、一刻も一日も無駄にしてはならない」

2025.07.31

-

【世界水泳】男子200メートル個人メドレー マルシャンは驚異的な世界新記録

【世界水泳】松下知之が決勝進出 男子200メートル個人メドレー 仏英雄マルシャンは驚異的な世界新記録7/30(水) 2組ではパリ五輪4冠のレオン・マルシャン(フランス)が、11年世界選手権でライアン・ロクテ(米国)がマークした従来の記録を1秒31も更新する、1分52秒69の驚異的な世界新記録を樹立1組を泳いだ松下知之(19=東洋大)は1分57秒11の全体4位(同組1位)で、31日の決勝進出を決めた

2025.07.31

-

二宮翁夜話巻の1 【10】

196二宮翁夜話巻の1【10】尊徳先生はこうおっしゃった。親が子を育てる、農民が田畑をつくる、我が道と同じである。親が子を育てる、たとえどうしようもない子どもであっても、養育料を請求したりしようか。農民が田を作る、凶歳であれば、肥料代も仕付料も皆損である。それ、この道を行おうと欲する者はこの理をわきまえるべきである。私が始めて、小田原より下野(しもつけ:栃木県)の物井の陣屋に至ったとき、自分の生まれ育った家を潰して、宇津家4000石(ごく)の復興一途に身をゆだねた。これは則ちこの道理に基いたのである。それ、お釈迦様は、生者必滅の理を悟って、 この理を拡充して自ら家を捨て、妻子を捨て、今日のような仏道を弘めたのだ。ただこの一理を悟っただけである。それ人は、生れ出た以上は死ぬことのあることは必定(ひつじょう)である。長生きといっても、100歳を越えるものは稀である、限りのしれた事である。若死にといっても長生きといっても、実はごく僅かの違いである。たとえばロウソクに大・中・小があるのと同じだ。大のロウソクといへども、火が付いた以上は、4時間か5時間ぐらいであろう。そうであれば人と生れ出た以上は、必ず死ぬものと覚悟する時は、一日活きれば則ち一日の儲けである、一年活きれば一年の益である。それゆえに本来の自分は身体もないもの、家もないものと覚悟するときは、あとは百事百般皆儲けである。わたしの歌に かりの身を 元のあるじに 貸し渡し 民安かれと 願ふこの身ぞそれこの世は、私も人もともにわずかの間の仮の世であるから、この身は、かりの身であることは明らかである。元のあるじとは天のことをいう。このかりの身を自分の身であると思わず、生涯一途に世のため人のためのみを思って、国のため天下のために益のある事のみを勤めて、一人でも一家でも一村でも、困窮を免れ、富裕にし、土地を開拓し、道や橋を整備し、すべての人々が安穏にこの世を渡ることのできるようにと、それのみを日々の勤めとして、朝夕願い祈って、怠らないわがこの身である、という心で詠んだものである。これがわたしの畢生(ひっせい)の覚悟である。わたしの道を行おうと思う者は、知っていなくてはならない。【10】翁曰く、親の子における、農の田畑に於る、我が道に同じ。親の子を育つる無頼(ぶらい)となるといへども、養育料をいかんせん。農の田を作る、凶歳なれば、肥代(こやしだい)も仕付料も皆損なり。それ、この道を行はんと欲する者はこの理を弁ふべし。吾始めて、小田原より下野(しもつけ)の物井の陣屋に至る。己(おの)が家を潰して、四千石の興復一途に身を委ねたり。是れ則ちこの道理に基けるなり。それ、釈氏は、生者必滅の理を悟り、 この理を拡充して自ら家を捨て、妻子を捨て、今日のごとき道を弘めたり。ただこの一理を悟るのみ。それ人、生れ出でたる以上は死する事のあるは必定なり。長生きといへども、百年を越ゆるは稀なり、限りのしれたる事なり、 わかじにというもながいきというも、 実は毛弗(もうふつ)の論なり。たとへばロウソクに大中小あるに同じ、大ロウといへども、火の付きたる以上は、4時間か5時間なるべし。されば人と生れ出でたるうへは、必ず死する物と覚悟する時は、一日活きれば則ち一日の儲け、一年活きれば一年の益なり。故に本来我が身もなき物、我が家もなき物と覚悟すれば跡は百事百般皆儲けなり。予が歌に「かりの身を元のあるじに貸渡し民安かれと願ふ此身ぞ」それこの世は、われ人ともにわづかの間の仮の世なれば、この身は、かりの身なる事明らかなり、元のあるじとは天をいう。このかりの身を我身と思はず、生涯一途に世のため人のためのみを思ひ、国のため天下の為に益ある事のみを勤め、一人たりとも一家たりとも一村たりとも、困窮を免れ富有になり、土地開け道橋整ひ安穏に渡世のできるやうにと、それのみを日々の勤めとし、朝夕願ひ祈りて、おこたらざるわがこの身である、といふ心にてよめるなり。これわれ畢生(ひっせい)の覚悟なり。わが道を行はんと思ふ者はしらずんばあるべからず。

2025.07.31

-

花岡大学 3分間講話エキス 桜間青涯 素っ裸で絵筆をとる

17 桜間青涯 素っ裸で絵筆をとる江戸時代後期の画家桜間青涯(さくらま せいがい)は、山水画の名手だった。青涯は妻子なく江戸の粗末な家に住み、貧窮のうちに、酒杯を楽しみながら絵を描いていた。雨が降るとひどい雨漏りがするので、片手に傘をさし、片手に筆を持って平気で絵を描き続けた。 ある時、渡辺崋山の門人、椿椿山(つばき ちんざん)が青涯を訪ねて、声をかけたが返事がない。しかし家の中には確かに誰かいそうな物音がする。「先生、ご在宅ですか、椿山でございます。」というと、「先生はお留守です」と答える。「その声は、たしかに先生ではございませんか。なぜ居留守を使われますか?」「物干しの洗濯物は乾いていますか?」「ハイ、乾いています。」「洗濯物が乾いていれば、先生はご在宅でござる。お入りなされ。ついでに乾いた洗濯物を取り入れてくだされ。」 椿山が言われたままに洗濯物を取って家に入ると、青涯は、素っ裸のまま、絵筆をとっていたということである。※桜間青涯 1786-1851 江戸時代後期の画家。三河(愛知県)岡崎藩主本多忠顕の家臣。渡辺崋山の弟子で、花鳥山水画を得意とした。

2025.07.30

-

蓄積する「老化細胞」、糖尿病の治療薬で除去

加齢で蓄積する「老化細胞」、糖尿病の治療薬で除去加齢に伴って蓄積する「老化細胞」を糖尿病の治療薬で除去することを狙った国内初の臨床研究を、順天堂大学の南野徹教授らのグループが8月から始めることがわかった。グループは治療薬を患者に投与し、老化細胞が引き金となる病気や機能低下の進行を抑える効果があるか調べる。老化細胞は細胞分裂を終えた後も死なずに蓄積した細胞で、周囲に炎症を引き起こし、様々な病気の原因になる。南野教授はマウスの実験で、尿への糖の排出を促す糖尿病治療薬「SGLT2阻害薬」が老化細胞を除去して、糖尿病や動脈硬化、虚弱(フレイル)を改善する効果があることを明らかにした。早老症のマウスでは寿命を延ばす効果も確認され、論文が昨年、科学誌「ネイチャー・エイジング」に掲載された。 今回の臨床研究では、65歳以上の心不全、糖尿病、慢性腎臓病の患者50人を対象に、SGLT2阻害薬を既に治療に使っている薬に加えて1年間投与する群と投与しない群に分けて効果を比較する。グループは老化細胞の除去を通じた効果を期待しているが、人ではマウスと違って老化細胞を直接調べることが難しい。このため患者のDNAの変化から「生物学的年齢」を推定し、体の機能や老化の進み具合を調べる。認知機能やフレイルの変化も確認する。 老化細胞を巡っては食事の量を減らすカロリー制限で蓄積を抑えられることが知られている。チームはSGLT2阻害薬で同様の効果が得られるとみている。 アンチエイジング(老化防止)を目指した研究は世界で加速している。老化細胞の除去はこれまで主に抗がん剤などを使って研究されており、副作用が課題になっていた。南野教授は「糖尿病治療薬は副作用が少ない。老化細胞への効果を人でも慎重に確かめていきたい」と話している。

2025.07.30

-

中国のステルス戦闘機が対馬海峡を“無通告通過”か 日韓レーダー網突破

「見えなかった殲20」…中国のステルス戦闘機が対馬海峡を“無通告通過”か 日韓レーダー網突破香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)は29日(現地時間)、中国の第5世代ステルス戦闘機「殲20」が対馬海峡東水道を通過したが、韓国軍と日本軍のいずれにも察知されなかった可能性があると報じた。同紙によると、中国中央テレビ(CCTV)が27日に中国空軍戦闘機の対馬海峡東水道通過を放送し、中国空軍の第1航空旅団が「今日、彼らは先陣を切って新型戦闘機に乗り換え、バシー海峡、対馬海峡を越えて台湾周辺をパトロールしている」と述べたという。殲20の対馬海峡東水道通過を含むCCTV放送は、CCTVの軍事チャンネルが人民解放軍創設を記念する建軍節(8月1日)を前に制作した特集番組で、中国軍で最初に創設された部隊を紹介する内容だった。CCTVの軍事チャンネルは番組の紹介文と動画を「ウェイボー」に投稿し、人民日報もこれを共有した。その中の第1航空旅団に関する部分で対馬海峡東水道が言及された。CCTVは対馬海峡東水道の飛行時期や任務を遂行した戦闘機の機種を明示しなかったが、殲20の姿が映像全般に登場し、第1航空旅団が殲20を最初に配備された部隊の一つである点から、この任務を殲20が遂行したことはほぼ確実だと同紙は指摘した。SCMPは、対馬海峡東水道が韓国と日本の防空識別圏(ADIZ)内にあり、米軍のTHAADミサイル(終末高高度防衛ミサイル)システムを含む米韓日のレーダー監視網が集中する水道だが、殲20の通過は韓国と日本のいずれにも報告されていないと付け加えた。中国軍機は2016年と2017年に対馬海峡東水道上空に進入したことがある。2017年1月には、中国空軍の「H-6K」爆撃機と旧型「J-11」戦闘機が対馬海峡東水道上空を通過し、東シナ海から日本海に向かうのを緊急発進した日本軍機が確認している。・Indian Defence Research Wingは、インドが配備しているロシア製のスホイ30MKIは、J-20を捕捉でき、すでにJ-20の飛行を確認していると伝えた。インドのニュースサイトZee Newsによると、 インド空軍の司令官は「スホイ30のレーダーは高性能で、遠距離からJ-20を捕捉できる」

2025.07.30

-

花岡大学 3分間講話エキス スピノザ 学問を守る純度の高い生き方

16 スピノザ 学問を守る純度の高い生き方オランダの哲学者スピノザは、貧しい生活のためレンズ磨きをなりわいとして哲学の研究をした。数学や幾何学などの自然科学の考えを哲学の世界に採り入れた自説を発表した。当時の保守的な学界や宗教界の風当たりは強く、生活に困窮していた。フランスのルイ14世は、文芸に理解が深く、スピノザが生活に困窮していると聞いて、使者を派遣した。「もしあなたがフランスに来て、その著書を余に献上してくれるなら、年々十分な年金を贈ろう」スピノザは「お志はありがたいが、学問に縁のない人に哲学の書を差し上げても、意味がないので、お断りします」と返事して、破格の申し出に応じなかった。※バールーフ・デ・スピノザ(Baruch De Spinoza) 1632-1677。オランダの哲学者、神学者。デカルト、ライプニッツと並ぶ合理主義哲学者。ドイツ観念論やフランス現代思想へ強大な影響を与えた。スピノザの汎神論は唯物論的な一元論で、後世の無神論や唯物論に強い影響を与えた。アムステルダムの富裕なユダヤ人の貿易商の家庭に生まれる。幼少の頃より学問の才能を示した。当時のユダヤ教に対して批判的な態度をとったため、ユダヤ人共同体から破門される。ハーグに移住し、執筆生活を行う。ハーグ移住後、レンズ磨きで生計を立てた伝承は有名。1675年に『エチカ』を完成させたが、出版は断念した。*I. B. Singer―作品にみられる宇宙論的夢想の一特色—A Young Man in Search of Love を中心に— その1 三國隆志(序) 私たちは、愛と対立、信念と疑念からできています。私にとって、思考する全存在が分裂しているのです。つまり、感情と知性の間に。為すことと為し得るであろうこととの間で。既知の伝統と新たに見つけるものとの間で。分裂を被っていない個性は、高等なものだとはいえません。食物をとることで満足するのは、動物です。確かに食物は必要かもしれません。しかしこういったな精神は文学とは何の関わりもありません。実際、矛盾は、決して相入れないものではないのです。それらは、共通する起源を持っているのですから。懐疑主義とは信仰と非信仰の混淆ではないでしょうか。信仰のないところに懐疑主義は存在しません。 これはアメリカで今なお旺盛に文学活動を続けているイディッシュ語作家I. B. Singerの言葉である。この言葉は、彼の文学の特質をよく物語っているように思われる。存在の全領域に二元的対立関係を看取すること、その対立関係は現象の背後で同じ根から派生していること、究局的には全てが一元的な構造に還帰していくことである。その還帰の過程のダイナミズムを記述することが、この作家の使命であるかのようにみえる。ノーベル文学賞受賞演説において、文学は人間に新たな地平と新たな展望をもたらし得るとSingerは力強く述べているが、文学に対するこの確信は彼の世界観から必然的に生まれてくるものなのである。 その地平とは、とりわけ、感情の地平のことです。それは、人間の生活において非常に重要なものであって、観念よりもずっと広大な展望をもつのです。トルストイとドストエフスキーは、新しい哲学を創造したわけではありません。人間感情の知られざる空間を切り開いたのです。しかしながら、彼固有の世界の見方、文学に対する強固な確信は、数々の試行錯誤と深い自己省察のをとることで獲得されたものである。以下の所論において私が素描したいと思っているのは、作品に反映されている彼独自の、世界・人生に対する読み取り方であり、つまりはこの作家に固有な想像力の特色である。(1) テキスト分析の対象として、作家自らが精神的自叙伝と命名した三部作、A Little Boy in Search ofGod(1976), A Young Man in Search of Love(1978), Lost in America(1981)の内、最も重要と思われる第二作を検討する理由は、他でもない、Singerは今迄自分の創作の秘密を語ることが少なく、会見記類を除いては、この作品が、最も自己の創作の秘密を語っているからである。ここで、Singerが命名する精神的自叙伝という言葉の意味であるが、彼にとって、現実と虚構との間には決定的な断絶は存在しないことを主張しておきたい。第三作の序文では次のように述べられている。 This work as well as the two volumes which preceded it, A Little Boy in Search of God and Young Man in Search of Love, does not pretend to be completely autobiographical. Because many of the people described in them are still alive, and for other reasons, I could not tell the story of my life in the usual style of a memoir. Actually, I don’t believe that the story of any human life can be written. It is beyond the power of literature. I had to skip events that I consider important. I had to distort facts as well as dates and places of occurrences in order not to hurt those who were close to me. I consider this work no more than fiction set against background of truth.この作品は先行する二作品、即ち『神を探し求める少年』『愛を探し求める青年』と同様、完全に自伝的作品と言うつもりはない。何故なら、これらの作品に描かれた人々は今なお生存中であるし、他の理由もあって普通の回想記のスタイルで自分の生涯を物語ることが私には出来なかった。実を言うと、誰であれその人の生涯を物語ることが出来るとは私には思えないのだ。そのようなことは文学の力を超える。重要と思われる幾つかの出来事を省略せざるを得なかった。また、私と親しい人々を傷つけないため、出来事の起った日時や場所と共に、事実も粉飾せざるを得なかった。私の考えでは、この作品は真実を背景とした一篇の虚構にすぎない。 従って、虚構を通して、背景となっている「真実」に接近することが必要となる。だが、その前に簡単に作家の個人史とこの物語の概略に触れておきたい。(2) 作家の個人史と物語の概略 Isaac Bashevis Singer は1904年7月14日ポーランドのレオンチンに生まれ、ハシディズムを信奉する父親と愛情深い母親の下で育まれた。兄は小説『アシュケナージの兄弟』を書き、後にアメリカに渡って文学を続けた高名なイディッシュ語作家 Israel Joshua Singer である。イディシュ語文化圏に生まれ、東ヨーロッパに拡がったユダヤ教の一派であるハスディズムのラビの家に育ったことは、以後の彼の文学者としての思想形成に独特な性格を与えることになった。この作品の舞台はワルシャワであるが、1923年にこの地で彼はイディッシュ語の文芸雑誌社に校正係として勤めながら創作を試み始めている。第二次世界大戦勃発の不安が高まり、ナチズムの台頭とユダヤ民族に対する敵対感情が表面化し始める1935年にSingerはポーランドからアメリカに渡る。ワルシャワにおけるこの不安な一時期の自分の生活を描いた作品が『愛を探し求める青年』である。 ワルシャワのイディッシュ語の文芸雑誌社に校正係として勤める「私」は、自分を囲む世界に思いを巡らしながら、日々悪化していくポーランドのワルシャワに暮らしている。自分の母親といってよい程に年齢の離れた女性ジーナと同棲生活を送りながら、彼が今一番恐れていることは、ポーランドの軍隊に徴兵されることである。徴兵された場合、彼は自殺を決意している。自分が戦場において人間を殺すことが出来ず、また精神的、肉体的に軍隊生活に耐えることが出来ないことは明らかであるからだ。この時期、ポーランドのユダヤ知識人の社会では、様々なイデオロギー的対立が高まりつつあり、ロシア革命とスターリニズムに人類の希望を見い出す者たち、シオニズム運動に熱中する者たち、ヨーロッパ文化に完全に同化しユダヤ人としての同一性に背を向ける者たち、世俗を超越して敬虔な信仰生活を送るハシディームの人々など、一種、政治的、宗教的イデオロギーの混沌状態の様相を呈している。既に「私」はラビの息子としての正道を踏み外した、いわば文学的ボヘミアン生活を送っている。彼には、ロシア革命もシオニズム運動も信じることが出来ない。また、人は神の正義と慈悲に依存することは出来ないとも考えている。 無力なユダヤ人の一青年が国外に脱出する唯一の道は、パレスチナへの移住である。しかし、そのためには独身者ではなく妻帯する必要があった。偽装結婚の相手として現れるのが、国外にいる婚約者と一緒になるためポーランドから離れる必要に迫られていたステファというヨーロッパ社会に同化した女性である。だが、婚約者の子供を身籠っているステファは、ある日、突然に「私」の前から姿を消してしまう。国外にいる婚約者が自分を捨て他の女に走ったことを知った彼女が、年上のユダヤ人の金持と結婚したことが後に「私」に知らされるのである。この悪銭苦闘の生活の間、彼はジーナの部屋を出て、新しく部屋を借り、糊口を凌ぐために翻訳や創作に打ち込む。他に、女中のマリラや、作家クラブで出会う共産主義者の女性サビナが登場する。ポーランドの政情不安、徴兵への恐れ、様々な政治的、文学的イデオロギーの波、確実に押し寄せてくるユダヤ人迫害の徴候、「私」の国外脱出を阻む官僚主義の壁、女性たちとの錯綜した関係、イディッシュ語文学の将来に対する悲観的見解、死への想いと生への希求との間の宙吊り状態、即ち、この作品には作家の求めているサスペンスが全篇を蔽っていると言っても過言ではない。 これが人生なのです。破壊と苦痛。しかしまた創造と歓喜。性は、精神と根深くからみあっています。肉体と精神は、同一の現実の二つの顔なんです。すぐれた物語は、肉体の欲望と魂の渇きを結びつけるのです。破壊と創造、苦痛と歓喜もまた、同一の現実の二つの顔と言ってよいであろう。『馬鹿者ギンペル』以来、愚者が聖性を帯び、賢者が地獄に堕ち、汚れが清浄へ、清浄が汚れへと絶え間なく変転生成する世界が、Singerの物語世界に展開されているからである。この小説は一篇の教養小説と思想的小説が結合した作品と言うべきかもしれない。想像力によって、無を有に、空虚を意味の発散する一種の磁場に変容し、世界に多様な意味を賦与する試みなのである。そして、なによりも浮かび上がってくる主題は、ドストエフスキーの『地下生活者の手記』、カフカの『城』や『審判』、そして旧約聖書中の『ヨブ記』にみられるような、不条理な世界に直面する個人という主題である。ところで何故イディシュ語作家であるSingerを論じなければならないのか?今世紀の半ば以降、アメリカ文学におけるユダヤ系作家の活躍は目ざましいものがあるが Saul BellowにしてもBernard Malamudにしても、彼らの物語にみられるシュレミエール的特色は、I. B. Singerの影響なくしては考えにくいと思われるからである。文学史家によっては、彼をアメリカ文学史から排除し、イディッシュ語文学の範疇に閉じ込めようとする傾向があったが、現在の時点では、そのような見方は正当性を失っていると言ってよい。狭い意味での通時的文学史の枠組が今や破産に瀕している事情とともに、多様な人種、言語、文化の混淆によって常に芸術の新しい開花を準備するアメリカにとって、現代アメリカのユダヤ系作家の創作を活性化したSingerの文学を、アメリカ文学に無縁なものとして片付けることは到底できないからである。彼(I. B. Singer)固有の世界観は彼の受けた三つの影響を経て築かれているように思われる。そこから、彼の文学が生まれてきているのではないだろうか。その三つの影響とはスピノザ哲学、ユダヤ神秘主義、ヨーロッパ近代文学の影響である。これらの影響を経て彼独自の宇宙論的夢想とも言うべき、文学的想像力の足場が確保されたと思われる。 スピノザ哲学の影響 1 全て存在するものは、神のうちに存在するのであり、神なくしては、何ものも存在し得ないし、また理解されもしない。 2 様態によって私は、実体の諸変容、もしくは他者のうちに在り、それを通じて実体が把握されるものと理解する。 3 事物は神の属性の変容、あるいは神の属性を、ある特定の仕法で表現するところの様態に他ならぬ。 4 延長を持つ事物と思惟する実体とは、神の属性であるのか、神の属性の変容であるか、そのいずれかである。 スピノザ『倫理学』(一) Singerがスピノザ哲学に熱中したのは、1917年に母親と弟との三人で、母方の祖父が住むビルゴライの町に滞在するようになってからのことである。この時期、彼はヘブライ語を学ぶとともに、イディシュ語作家の作品や、イディシュ語の翻訳を通してストリンドベリ、ツルゲーニエフ、トルストイ、チェーホフ、モーパッサンなどの小説を読みあさっている。スピノザに関しては、彼の父親は否定的見解を持ち、その哲学は何物も寄与していないと息子に語っていたようである。しかし、息子にとってスピノザとの出会いは、世界認識上の大きな事件であった。 The Spinoza book created turmoil in my brain. His concept that God is a substance with infinite attributes, that divinity itself must be true to its laws, that there is no free will, no absolute morality and purpose ― fascinated and bewildered me. As I read this book, I felt intoxicated, inspired as I never had been before. It seemed to me that the truths I had been seeking since childhood had at last become apparent. Everything was God ― Warsaw, Bilgoray, the spider in the attic, the water in the well, the clouds in the sky, and the book on my knees. Everything was divine, Everything in the sky, and the book on my knees. Everything was divine, everything was thought and extension. A stone had its stony thoughts. The material being of a star and its thought were two aspects of the same thing. Besides physical and mental attributes, there were innumerable other characteristics through which divinity could be determined. God was eternal, transcending time. スピノザの書物は、僕の心を動揺させた。神は無限の属性を持つ実体であること、神性はそれ自体の法則に従っていること、自由意志は全く存在せず、絶対的な道徳律も目的も存在しないというスピノザの思想は、僕を魅惑すると同時に戸惑わせた。かつて味わったことのない陶酔と霊感を、僕はこの書物を読んで味わった。幼年時代からずっと探し求めてきた真実がついに明らかになったように思われたのだ。万物が神なのだ。ワルシャワも、ビルゴライも、屋根裏に巣を張る蜘蛛も、井戸の水も、空に浮かぶ雲も、膝にのせているこの書物もだ。万物が神性を持ち、万物が延長と思惟なのだ。石には石の思惟があるのだ。恒星のような固物的存在とその思惟は、同一物の二面なのだ。物理的、精神的な属性に加えて、他に無数の特質を通して、神性を測り知ることができるはずだ。神は永遠であり、時間を超越する。(スピノザ著『倫理学』(河出書房, 昭和42年)p.9)既に少年時代に味わった歓喜はない。世界の矛盾に引き裂かれている「私」は、やがて次のような結論に導かれていく。 God was omnipotent, but He suffered from restlessness _ He was a restless God. At first glance, this seems a contradiction. How can the omnipotence be restless? ”Is anything too hard for the Lord?” How can an all-powerful suffer? The answer is that the contradictions are also a part of God. God is both harmony and disharmony. God contradicts Himself, which is the reason for so many contradictions in the Torah, in man, and in all nature. If God did not contradict Himself, He would be a congealed God, a once-and-for-all perfect being as Spinoza described Him. But God is not finished. His the beginning stage. God is eternally Genesis. 神は全能であるが、不安に苛まれていた。これは一見矛盾しているように思われる。全能者がどうして苦しむことがあるというのか。答は、矛盾もまた、神の一部ということだ。神は調和であると同時に不調和である。神は自己矛盾を冒す。それが、律法、人間、全ての自然の中にある矛盾の理由なのである。もし神が矛盾を冒さなければ、神はスピノザが述べたような凝結した神となり、れっきとした完全な生き物となるだろう。しかし、神は未完成である。神の最も聖なる属性は、神の創造性であり、その創造性は常に最初の段階にある。神は永久に『創世記』にいるのだ。 矛盾を神の一部と見做すことによって、またしても二元的対立関係は一元論的構造に解消されていく。ここまできて、I. B. Singerの物語世界を支え、強化しているものは、一種の神秘主義の存在に違いないと思われてくる。具体的に述べるならば、ハシディズムおよびカバラーの影響が作家自身の宇宙論の構造に大きな影響を与えていると考えられる。例えばこの物語で特徴的な事実は、劇的な事件の展開や登場人物の面白さもさりながら、「私」と隠れたる神との関係を巡って青年が絶え間なく思念を展開し続けることであろう。自己との対話は全篇にわたり途切れることがない。この作品にみられる、主人公の様々な経験や省察にかかる比重の大きさは、教養小説の伝統と言うよりは、作家が抱く一種の宗教的確信にその根拠を持っているのではなかろうか。(二) “Father, what does God want?”Father stopped.“He wants us to serve Him and love Him with all our hearts and souls.”“How does He deserve this love?” I asked.Father thought it over a moment.“Everything man loves was created by the Almighty. Even the heretics love God, If a fruit is good and you love it, then you love the Creator of this fruit since He invested it with all its flavor.” 「お父さん、神は何を望んでおられるのでしょう?」 父は立ち止まった。 「神は私たちが神に仕え、全身全霊をもって神を愛することを望んでおられる。」 「どうして、神はそのような愛を受ける価値があるのでしょうか?」 父はしばし思いを巡らしていた。 「人の愛するものは全て神によって創られたんだ。異端者たちでさえ、自分たちの神を愛する。もし果実が美味で、人がその果実を愛するなら、神がすべての風味を与えて下さったのだから、人はその果実の創造者を愛するのは当然ではないかね?」 このSingerの父親のような敬虔なラビは当時のポーランドの都会といわず田舎といわず多数いたに違いない。彼らの多くは、ナチの収容所に連行され命を奪われたのである。「私」がステファに語っているように、ラビたちはキリスト教徒たちがただ口で説教していることを二千年間にわたって実践してきた人々なのである。第二次世界大戦の勃発、ナチによるユダヤ人大量虐殺を経た現在、この父子の会話の一節を前にして、我々はしばし言葉を失う。「私」と父親との距離は信仰者と懐疑家の距離である。息子の懐疑主義は父親からみれば弱さであり、父親の敬虔さは息子からみれば自分が決して持ち得ない強さである。だが、息子はその距離のために父親の世界に背を向けるのではない。矛盾に満ちた世界の背後にあるかもしれない神の絶対的統一性の秘密を彼はなおも探し求めているのである。「悪」と「苦しみ」の存在をどのように考えるべきか「私」はラビである父に尋ねる。

2025.07.30

-

補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その6

3212~13ページ 第二の誕生結婚は、人生にとって第二の誕生であるといえる。しかし、藤三郎にとっては不思議にも、この時が、また精神的にも第二の誕生の時となった。それはどういうことであったろうか?藤三郎は、その正月に、生家の太田家へ年始に行った。その時、普段は店先に吊り下げてある古着類も、きょうだけは片づけられているので、なんとなくいつもより明るいように思われる茶の間の片隅に、一冊の本が置いてあった。彼は、なに心なくそれを手に取って、開いて見た。そして1,2枚読んでゆくうちに、彼の心は、全くその本に引き付けられてしまった。「お正月だから、まァ、ゆっくり遊んで行きなさい」と引き止めるのを、振り切るようにして、その本を借りて家へ帰ると、ひと息に読んだ。そして、外の賑やかな追い羽根の音も、凧(たこ)のうなりも、万歳(まんざい)の唄声も、耳にはいらぬ位に夢中になって繰り返して読んだ。読みながら『眼から鱗が落ちた』と、キリスト教の聖書の中でパウロもいっているような気持ちになると、自分の今まで立っていた立場が急に崩れ落ちたように感じた。そして、彼は、不意に眼の前に展開して来た、今まで見たこともない輝かしい世界の荘厳さに打たれて、新しいひとみを見張らずにはいられなかった。それは、彼には、なにかまぶし過ぎるようでもあった。今まで住みなれた暗い世界のほうが、寂しく頼りなくはあるけれど、落着きがよいようにさえ思われた。けれど、その輝かしい世界の光の権威は、藤三郎に、再び暗黒の世界をふり返ることを許さなかった。彼は、それを光栄に思った。自分が日頃、心の底で漠然と尋ね求めていたものが、ハッキリとそこにあることを知った。武者震いをしながらも、彼はそのほうへひた向きに進まずにはいられなかった。藤三郎の思想上に、それからの一生の基盤となるような大きな影響を与えたこの本は、二宮尊徳の『報徳の教え』を書いた書物であった。もし、その時、そこに、その本が置いてなかったなら、彼は、せいぜい凄腕の一製茶貿易商として終ったかもしれないと思うと、神から見れば当然なことなのであろうが、人間の眼からは偶然としか見えない運命の神秘さについて、いまさらに思わない訳にはゆかないのである。※1 藤三郎が実家で見た本は、「鈴木藤三郎伝」で「二宮尊徳の『報徳の教えを書いた本」とある。 この本は何か? なぜ、藤三郎の実家(森町)にあったのか? この本を福住正兄が著した「富国捷径」とする説もあるが、鈴木藤三郎が「斯民」のインタビューに答えた記事では、「この時、実家から借りて帰った本はかの『天命十箇条』でありました。」とある。『天命十箇条』とは、天命十訓とも言われるものである。遠州の報徳社で「法書(御報書)」の一つとされる「藤曲仕法書」の中の最後で尊徳先生が教訓されたもので、遠州の報徳社の集会ではその冒頭で読み上げられるものであった。「社員すでに集まれば、先生正面に坐して机に向かい、まず法書を朗読し終わりて講話をなす。法書は多く藤曲、宮原の二書(共に二宮先生の御趣法書なり。)を用ゆ。」 森町では、藤三郎がこの本に出会うおよそ25年前の1852年(嘉永5)閏2月に、安居院庄七の指導のもとで、新村里助、中村常蔵により森町報徳社が結成されていた。翌1853年9月14日、2人は遠州7人衆と一員として日光の桜秀坊で二宮尊徳と面会した。彼らはその折に多数の教訓書・仕法書等を書き写して遠州に持ち帰っていた。 「斯民」第1編第9号(明治39年12月23日)「荒地開発主義の実行」 鈴木藤三郎 (同25ページ) 子供の時から報徳という語は聞いていましたが、私はただ身代を殖やした人たちが、破れ草鞋(わらじ)を履き、けちな事をして金をためるのを報徳というのだとばかり思っていました。 報徳に入るの発端 私は養子でありますが、19歳の年になるまでは、いわゆる生活の問題については何という考えもなく、無事に働いて日を暮らせば、それで善いくらいに思っておりましたが、ふとこれではならぬという気になって、何でも一つ金を儲けることだと思って、親の家は以前から菓子製造業であったけれども、自分はその頃流行の製茶の商売に手を出しまして、その年から23になる頃(明治8年)まで働いておりました。然るに23歳の正月でありますが、実家へ年頭に行ったところ、座敷に「二宮先生何々」という本がありました。これを観て「にぐう」とは何の事かと義兄に聞きますと、「にぐう」ではない、二宮先生といって、報徳の先生の本であるという話に、そこで始めて報徳にも本が有るのかと不思議に思って、いろいろ質問をしたことでありました。 天命十箇条 この時、実家から借りて帰った本はかの「天命十箇条」でありました。これを読んで見るとすこぶる心を動かすことが多い。それからようやく報徳社に出入りして話を聴くようになったのであります。この頃郷里森町(遠江国周智郡)の報徳社の社長は、安居院翁の門人で新村豊助という人でありました。私は最初は正社員ではなく、客分ということで出席しておりましたが、段々と様子がわかって見れば、報徳なるものはかって想像しておったものとはまるで違ったものである。これは何でもとくと腹に入るまで研究してみたいものだと思いまして、それからは諸方に行って師を求め説を聴いてあるきました。※2 「森町史」通史編下巻森町報徳社の設立 1852年(嘉永5)閏2月、(安居院)庄七の指導により森町報徳社が結成された。ただ「森町報徳社」という名称はこの時点では使われておらず、報徳を信奉しようとする仲間が数人集まったという程度の組織であったと思われる。1852年閏2月の「勤行義定連印帳」には「休」や「病死」の抹消を除くと、8人が銘記されている。そこには、里輔(里助)、常造(常蔵)の名も見える。連印帳によれば、彼らは毎月3日、13日、23日に集うこと(参会)にした。参会の日は、朝から心がけて7つ時(午後4時)には仕事を終えるようにし、暮れ前に余業を行って、夕飯後集まるようにした。参会では、重立った者が「御報書」の読み聞かせをしたり、「勤行之図」を見て感服したり、農業や家業の「勤方」などが話し合われたりした。また、「義定一札之事」として、無駄な出費をせず余業に励みできたものを日掛けにして積み立てておくこと、公儀法度を守ること、天照皇太宮ならびに氏神への拝礼、困窮者には「窮民撫育金」を入札により「無利足年賦」で貸し付けること、休日には早朝から昼まで村内の道造りをすることなどが決められた(資料編4、148号)。この「勤行義定連印帳」には、里助、常蔵のほかに「勘左衛門」の名が見える。山中勘左衛門である。山中家の当主は代々勘左衛門を襲名しており、この勘左衛門は9代目山中勘兵衛で、新村里助の兄にあたる。勘兵衛も里助同様報徳に熱心であった。勘兵衛は森町村の名主も勤めた人物である。・・・山中勘兵衛や里助の父豊平(とよひら)は「遠淡海地志」をはじめ多くの記録を残している。

2025.07.30

-

伊藤あおいが同9位で第7シードのJ・パオリーニ(イタリア)を2-6, 7-5, 7-6 (7-5)の逆転で破り、初の3回戦進出

【動画】伊藤あおい 大金星で3回戦へ!勝利の瞬間小さくガッツポーズ!女子テニスのナショナル・バンク・オープン(カナダ/モントリオール、ハード、WTA1000)は日本時間30日(現地29日)、シングルス2回戦が行われ、予選勝者で世界ランク110位の伊藤あおいが同9位で第7シードのJ・パオリーニ(イタリア)を2-6, 7-5, 7-6 (7-5)の逆転で破る大金星を挙げ、初の3回戦進出を果たした。21歳の伊藤は同大会初出場。今大会は予選1試合を勝ち抜き本戦入りを決めると、1回戦で予選勝者で世界ランク108位のK・ヴォリネッツ(アメリカ)を下し2回戦に駒を進めた。29歳で世界ランク9位のパオリーニとの顔合わせとなった1回戦の第1セット、伊藤は第1ゲームでいきなりブレークに成功するも、その後3度のブレークを許し先行される。続く第2セット、伊藤は第4ゲームで先にブレーク奪われる苦しい展開に。それでも第7ゲームでブレークバックを果たすと、第11ゲームで2度目のブレークを果たし1セットオールに追いつく。そしてファイナルセット、両者4度ずつブレークを奪い合い迎えたタイブレークで伊藤は得意のネットプレーなどを積極的に繰り出し接戦を制した。勝利した伊藤は3回戦で第26シードA・クルーガー(アメリカ)と世界ランク51位のJ・ブザス・マネイロ(スペイン)の勝者と対戦する。

2025.07.30

-

参政党に浮上した「政治資金規正法違反」疑惑!

まるで「劣化版」自民党…参政党に浮上した「政治資金規正法違反」疑惑!専門家から「裏金も疑われる」と指摘も参政党の組織力を裏付ける要素が強固な地方組織だ。公式HPによると、'20年の結党から5年あまりで全国に287支部を設立し、地方議員は150人を超える。代表の神谷宗幣氏はかつて大阪の吹田市議を2期務めた。'12年衆院選には自民党公認で大阪13区から出馬するも、当選は叶わず。'15年の府議選にも無所属で出馬したが、最下位で落選した。長年の交流を持つ自民党の地方議員はこう語る。「不遇の時代が長かった神谷君に『新党をつくるならどうすべきか』と相談をうけたことがあります。私が強調したのは、昔の自民党の強さは、地方組織の頑丈さだということ。兵隊として動く地方議員がしっかりしてないと国政選挙は戦えない。参政党も「自民方式」を意識しています」神谷氏の脇を固める参政党の事務方にも、同様の問題意識を持つスタッフがいる。「たとえば神谷側近の地域統括部長の藤本一磨氏は元習志野市議で、自民推薦で市長選に出馬した過去もある。神谷氏が吹田市議時代に立ち上げた地方議員の全国ネットワーク『龍馬プロジェクト』は参加者の約8割が自民系でした。藤本氏もその時からの付き合いです」(参政党関係者)かように「自民党の組織力」を知るスタッフらが地方組織作りに携わっている点が、参政党の基盤だ。ただし……、「参院選でも元自民党衆院議員の安藤裕氏が参政党から全国比例候補として出馬しましたが、彼は自民党時代に女性問題で出馬を断念した人物。要は、神谷氏しかり、自民党ではやっていけない人が参政党に流れ、人材の質は『劣化版自民党』です」(同前)もうひとつ指摘しておかなければならないのが、「集金力」である。参政党の元近畿ブロック長の出原秀昭氏が語る。「タウンミーティングで活動費を稼ぐことが推奨されています。2000~3000円のチケットを参加者に買わせ、ボランティアスタッフにも販売。さらに神谷さんをはじめとする講師を党本部から呼び、講師料を神谷さんの親族が代表を務める『イシキカイカク』(以下、イ社)に支払う」こまめな集金により、参政党の'23年分の収支報告書によれば、収入は約13億円に及ぶ。だが、収支報告書を精査していくと、「政治とカネ」の問題が複数浮上した。筆者が入手したのは、参政党が'22年分の収支報告書に添付し、総務省に提出した振り込み記録だ。同年7月29日に、参政党本部からイ社に900万円の振込履歴がある。しかし、収支報告書のどこにも出金が記載されていない。収支報告書上に載らない「裏ガネ」が存在したのか。政治資金問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授が指摘する。「実際には支出があったのに、それを収支報告書に書いていなかったとすれば、政治資金規正法違反(不記載)となります。5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に該当する可能性があります」この点を参政党本部に尋ねるとこう書面で回答した。〈900万円の取引は、令和4年1月18日、今後の活動資金に備える目的でイシキカイカクから参政党へ一時的に仮払いとして資金をお預かりしたもので、実際には使用せず、同年7月29日に全額をイシキカイカク社に返金しております。この取引は、寄付や対価の支払いといった実質的な収入・支出には該当しないと判断し、収支報告書には記載していません。上記の事情から、本件は政治資金規正法違反には当たらず、いわゆる『裏金』とのご指摘も事実に反するものと認識しております〉つまり、イ社からの900万円の「預かり金」を、同社に「返金」したもので、収支報告書に記載しなくてもいいと判断したという。果たして本当にそんな理屈が成り立つのか。参政党も「現時点では訂正の必要ないと考えておりますが、今後の運用や指摘等を踏まえて、必要に応じて適切に判断して参ります」と逃げ道を用意する。実は参政党の説明通りだとしても、規正法上の問題があるのだ。「約半年以上にわたりおカネを預かっていたとすれば、政党は借入金として記載すべきです。さらにそれを返金したのなら支出として記載する必要も当然ある。政治資金規制法違反(不記載)にあたる可能性があります。前年度の繰越額が7000万円以上ある中で、預かり金が必要という説明自体も理解に苦しみます。政党側の『裏ガネ』をイ社に支払ったのではないかという疑念を払拭するためにも、参政党はイ社からの900万円の振込履歴を開示すべきです」(上脇氏)参政党本部から支部への寄付が、収支報告書上で記載されていない事例も存在した。'22年に参政党本部は山形支部に対して、10月17日付で20万6000円の支部交付金を支出している。しかし、支部の収支報告書にはそれが記載されていないのだ。参政党本部に尋ねると、「交付金20万6000円は党費収入として誤記されており、現在、再修正手続き中です」と瑕疵を認めた。「政治資金規正法違反(虚偽記入)に該当する恐れがあります」(前出・上脇氏)

2025.07.30

-

栃木市図書館と足利市立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』と報徳の師父シリーズを寄贈する。

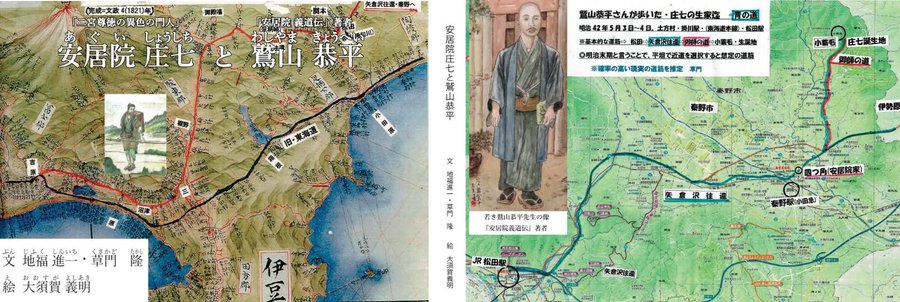

栃木市図書館と足利市立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』と報徳の師父シリーズを寄贈する。栃木市図書館の本会出版図書の所蔵状況1 二宮先生語録2 報徳記を読む 第2集3 報徳記を読む 第1集4 二宮尊徳と日本近代産業の先駆者 鈴木藤三郎5 報徳産業革命の人足利市図書館の本会出版図書の所蔵状況1 二宮先生語録 読み下し全ルビ原文・現代語訳2 二宮尊徳と日本近代産業の先駆者 鈴木藤三郎3 報徳記を読む 第1集4 報徳記を読む 第2集5 報徳記を読む 第3集6 報徳記を読む 第4集7 補注 鈴木藤三郎の『米欧旅行日記』令和7年7月30日足利市立図書館 様 炎暑の候、ご清祥にお過ごしのことと存じます。 「報徳サミット」が本年11月1日神奈川県秦野市で開催されます。秦野出身の安居院庄七が報徳の教えを遠州一円に広めた事蹟を絵と地図で楽しく読める『安居院庄七と鷲山恭平』を出版しましたので、謹んで貴図書館に寄贈いたします。また『報徳の師父』シリーズを併せて寄贈いたします。『安居院庄七と鷲山恭平』は『現代語訳 安居院義道』を元本にして「絵と地図で楽しめる」をコンセプトに、新たなプロジェクトとして出版し、神奈川県・静岡県の公共図書館、都道府県立図書館、大学図書館に寄贈中です。安居院庄七は、神奈川県秦野市の出身で、大山御師の家に生れ、50歳を過ぎてから報徳の教えを学び、養子先の穀物商で元値売りを実践し、「報徳の教えを世に広めよう」という志を抱いて、遍歴の旅に出て、最初は弟の浅田勇次郎と共に畿内や伊勢において「三社燈籠万人講」に尽力後、遠州で報徳社を数多く創設し、報徳の普及に尽し、また畿内の進んだ農業技術を遠州地方に広め、常に実験し改善してやまない精神を植えつけました。鷲山恭平は、静岡県掛川市出身の篤農家で、報徳運動や農村復興運動を推進し、嶺向報徳社の初代社長を経て、大日本報徳社の副社長となった人です。安居院先生の伝記『報徳開拓者 安居院義道』の著者であり、現在でも当該書は安居院庄七研究で必読の書です。「絵と地図で楽しめる」ように、静岡県森町の画家大須賀義明氏に挿絵を提供いただき、神奈川県足柄上郡松田町の文化財保護委員の草門 隆氏に矢倉沢往還などの地図を提供いただきました。さらに国土地理院に「伊能図」をご提供いただき、「万人講」から「遠州報徳」の広がりの歴史を地図で読み解くカラフルで、ユニークな本となりました。本年11月1日には全国報徳研究市町村協議会加盟17市町村(栃木県では真岡市、那須烏山市、茂木町、日光市)が秦野市に集まり、「全国報徳サミット」が開催されます。神奈川県秦野の大山御師(おし)の生れで、遠州一円に報徳の教えを伝え、遠州に報徳社を続々と設立させた安居院庄七、そしてその教えを受け継いで更に発展させた遠州の「報徳の指導者たち」の偉大な業績と報徳思想について市民の皆様に広く知って頂ければと存じます。もし貴館の方針で収蔵できない場合は、返却用のレターパックをお送り致しますので、本を返却下さるようお願いします。出版した本を無駄に廃棄することなく、循環して活用するためですのでご理解下さい。どうぞよろしくお願いします。二宮尊徳の会・鈴木藤三郎顕彰会・報徳文化研究会

2025.07.30

-

伊藤あおい 世界9位撃破3回戦進出

伊藤あおい 世界9位撃破の大金星、逆転勝ちで3回戦進出<女子テニス>7/30(水)子テニスのナショナル・バンク・オープン(カナダ/モントリオール、ハード、WTA1000)は日本時間30日(現地29日)、シングルス2回戦が行われ、予選勝者で世界ランク110位の伊藤あおいが同9位で第7シードのJ・パオリーニ(イタリア)を2-6, 7-5, 7-6 (7-5)の逆転で破る大金星を挙げ、初の3回戦進出を果たした。21歳の伊藤は同大会初出場。今大会は予選1試合を勝ち抜き本戦入りを決めると、1回戦で予選勝者で世界ランク108位のK・ヴォリネッツ(アメリカ)を下し2回戦に駒を進めた。29歳で世界ランク9位のパオリーニとの顔合わせとなった1回戦の第1セット、伊藤は第1ゲームでいきなりブレークに成功するも、その後3度のブレークを許し先行される。続く第2セット、伊藤は第4ゲームで先にブレーク奪われる苦しい展開に。それでも第7ゲームでブレークバックを果たすと、第11ゲームで2度目のブレークを果たし1セットオールに追いつく。そしてファイナルセット、両者4度ずつブレークを奪い合い迎えたタイブレークで伊藤は得意のネットプレーなどを積極的に繰り出し接戦を制した。

2025.07.30

-

紙の保険証の期限が7月31日に切れる

紙の保険証の期限が7月31日に切れるって知っていた?「マイナ保険証」本格運用に伴う措置…代わりとなる資格確認書「届かない」の声も【ソレってどうなの?】7/29(火) た国民健康保険などの紙の保険証が、今週金曜日(8月1日)から原則使用できなくなる。8月から保険診療を受ける場合は「マイナ保険証」に切り替えるか、「資格確認書」が必要だ。この「資格確認書」は、国がマイナ保険証をもたない人などに交付しているもので、医療機関の窓口で提示することで、保険証の代わりとして使える。

2025.07.29

-

カナダ・モントリオール 「第29回ファンタジア国際映画祭」 映画『かくかくしかじか』

永野芽郁、カナダの映画祭に急きょ登壇「世界中にどんどん響いていってほしい」 フランス語と英語であいさつ7/29(火) 俳優の永野芽郁と漫画家の東村アキコが28日(日本時間29日)、カナダ・モントリオールで開かれた「第29回ファンタジア国際映画祭」での映画『かくかくしかじか』の上映会の舞台あいさつに登壇した。映画『かくかくしかじか』が選出されたのは、Cheval Noir(シュバル・ノワール)コンペティションと呼ばれる最優秀作品賞、監督賞、脚本賞などを選出する正式コンペ部門。受賞自体は惜しくも逃したものの、上映前に永野と東村が急きょ登壇した。 登壇した永野は「ボンソワール(こんばんは)、永野芽郁です。今日は来てくれて本当にどうもありがとうございます。今日はぜひ映画を楽しんでいただけるとうれしいです」と満員の客席に向かって、フランス語と流ちょうな英語であいさつをしたのち、モントリオールの感想を聞かれ、「モントリオールは都会と地元(田舎)が混ざったような雰囲気で、初めて伺ったのですが、とても落ち着く場所でした」と答えた。 海外の映画祭に初参加の東村は「Japanese Mangaアーティストです。ACCO先生と呼んでください」と永野同様フランス語と英語で自己紹介すると、観客席から「ACCO先生~!」と会場のあちこちから声が上がった。同じくモントリオールの感想をきかれ「モントリオールは初めて来たんですけど、というかカナダ自体初めて来て、今日初めて海外でサイン会をしました」と伝えると、観客は大きな拍手で大盛り上がり。「こうして芽郁ちゃんと一緒に海外のファンタジア映画祭に来られてすごくハッピーです」とコメントした。 その後観客との写真撮影を行い、上映は開始。上映終了後には現地映画ファンから大絶賛で、会場でスタンディングオベーションが起きた。鑑賞した観客との一問一答では、「東村先生自身を演じることは緊張したのではないか?」と聞かれ、永野は「東村さんが現場に来てくださっていたので、とにかく先生のまねができたらいいなと思っていたのですが、先生のチャーミングさがモニターに映っていたらいいなと思います」と回答。 東村も「永野芽郁という女優は素晴らしい、この人しかこの役をできる人はいなかったと改めて皆さんの反応を見て思いました。日本ではよく似ているって言われるんです」とコメントし、永野芽郁コールで会場を盛り上げ、とても熱い舞台あいさつとなった。地元の映画ファンからは割れんばかりの拍手と、賞賛の嵐で、大盛況で上映は終了した。■永野芽郁コメント――映画祭の参加について【永野】私自身、はじめての海外の映画祭だったので、どんな雰囲気なのかと緊張していましたが、モントリオールの劇場にきてくださったみなさんがすごくアットホームで、一気にモントリオールも大好きになりましたし、すごく良い思い出になりました。――現地のみなさんの反応、どう感じたか?【永野】現地のみなさん、すごく盛り上がってくださって、やっぱり言葉の壁もあるのかなと思っていたんですが、私たちが日本語でお話してもみなさんすごく笑顔でずっと聞いてくださって、映画を心待ちにしてくださっていたんだなというのを、みなさんの反応から感じることができてとてもありがたかったです。――世界にどんどん広がっていることについて?【永野】いや~、すごくうれしいです。でもやっぱり、この物語は東村アキコ先生の人生を描いている作品ですので、まずは、東村先生が生きてきた時間を私は演じることができてとても幸せでしたし、きっと世界共通で、みなさんにとって恩師だったり、尊敬する人がいるとおもうので、みなさんに共感していただきながら、世界中にどんどん響いていってほしいなと思います。

2025.07.29

-

二宮翁夜話巻の1 【9】

196二宮翁夜話巻の1【9】越後国の生まれで、笠井亀蔵という者があった。理由があって尊徳先生の下僕であった。尊徳先生は亀蔵にこうさとされた。「お前は、越後の生まれである。越後は上国と聞いている。どうして上国を去って、他国に来たのか。」亀蔵が言った。「上国ではありません。田畑は高価で、田徳も少ないのです。江戸は大都会なので、金を得るのが容易であろうと思って江戸に出てまいりました。」尊徳先生は言われた。「お前は過っている。越後は土地が肥沃であるために、食物が多い、食物が多いため、人が多い、人が多いため、田畑が高価である、田畑が高価であるために、薄利である、それなのに田徳が少ないという。少ないのではない、田徳が多いのだ、田徳が多く土徳が尊いために、田畑が高価であるのを下国と見て生国を捨て、他邦に流浪するは、大きな過ちである。過ちであると知れば、すぐにその過ちを改めて、帰国しなさい。越後に等しい上国は他に少ない。それなのに下国と見たのは過ちである。これをこんにち、暑気の時節にたとえれば、ミミズが土中の炎熱にたえかねて、土中はとても熱い、土中の外に出れば涼しいところがあるだろう。土中にいるのは愚かであると考えて、地上に出て日に照りつられて、死ぬのと同じだ。ミミズは土中にいるべき性質で、土中にいるのが天の分である。そうであればなにほど熱くても、外を願わず、自らの本性に随って、土中に潜んでいさえすれば無事安穏であるのに、心得違いをして、地上に出たのが運のつき、迷いから禍を招いたのだ。お前もそのように、越後の上国に生れて、田徳が少ない、江戸に出れば、金を得る事が大変容易であろう、思い違いして、自国を捨てたのが迷いの元であって、自ら災いを招いたのだ。そうであれば、こんにち過ちを改めてすぐに国に帰って、小を積んで大を為すの道を、勤めるほかあるまい。心、誠にここに至るならば、自ずから、安堵の地を得ることは必定である。なお迷って江戸に流浪するならば、つまりはミミズが土中を離れて地上に出たのと同じようなものである。よくこの理を悟って過ちを悔いて、よく改めて、安堵の地を求めなさい。そうしなければ今、千金を与えたとしても、無益である。私の言うところに、決して間違いはない。【9】越後国の産(うまれ)にて、笠井亀蔵と云(い)ふ者あり。故(ゆゑ)ありて翁(をう)の僕(ぼく)たり。翁諭(さと)して曰く、汝は越後(ゑちご)の産(うまれ)なり。越後は上国(じやうこく)と聞けり。如何(いか)なれば上国(じやうこく)を去(さ)りて、他国に来(きた)れるや。亀蔵曰く、上国(じやうこく)にあらず、田畑高価にして、田徳少し。江戸は大都会なれば、金を得(う)る容易(ようい)ならんと思ふて江戸に出(い)づと、 翁(をう)曰く、 汝(なんじ)過(あやま)てり、 夫 (そ)れ越後は土地沃饒(よくぜう)なるが故に、食物多し、食物多きが故に、人員多し、人員多きが故に、田畑高価なり、田畑高価なるが故に、薄利なり、然るを田徳少しと云ふ、少きにあらず、田徳の多きなり、田徳多く土徳(どとく)尊きが故に、田畑高価なるを下国と見て生国を捨(す)て、他邦に流浪するは、大なる過ちなり、過ちとしらば、速(すみや)かにその過ちを改めて、帰国すべし。越後にひとしき上国は他に少し、然るを下国と見しは過ちなり。是を今日(こんにち)、暑気の時節に譬へば、蚯蚓(みみず)土中の炎熱に堪(た)へ兼(か)ねて、土中甚(はなはだ)熱し、土中の外に出(いで)なば涼しき処あるべし、土中に居るは愚(ぐ)なりと考へ、地上に出(いで)て照り付られ死するに同じ、夫(そ)れ蚯蚓(みみず)は土中に居るべき性質にして、土中に居るが天の分なり、 然れば何程熱(あつ)しとも、外を願はず、我本性に随ひ、土中に潜みさへすれば無事安穏なるに、 心得違ひして、地上に出(いで)たるが運のつき、迷(まよい)より禍を招きしなり、 夫(そ)れ 汝もその如く、越後の上国に生れ、 田徳少し、 江戸に出(いで)なば、 金を得る事いと易からんと、思ひ違ひ、自国を捨(すて)たるが迷の元にして、みづから災を招きしなり、 然れば、今日過ちを改めて速かに国に帰り、小を積んで大をなすの道を、勤るの外あるべからず、心誠にここ至らば、おのづから、安堵の地を得る必定なり、 猶(なほ)迷いて江戸に流浪せば、詰(つま)りは蚯蚓の、土中をはなれて地上に出でたると同じかるべし、 よく此の理を悟り過を悔ひよく改めて、安堵の地を求めよ、然らざれば今千金を与ふるとも、無益なるべし、我が言ふ所必ず違(たが)はじ。【9】越後国の生まれで、笠井亀蔵という者があった。理由があって尊徳先生の下僕であった。尊徳先生は亀蔵にこうさとされた。「なんじは、越後の生まれである。越後は上国と聞いている。どうして上国を去って、他国に来たのか。」亀蔵が言った。「上国ではありません。田畑は高価で、田徳も少いのです。江戸は大都会なので、金を得るのが容易であろうと思って江戸に出てまいりました。」尊徳先生は言われた。「なんじは過っている。それ越後は土地が肥沃であるために、食物が多い、食物が多いため、人が多い、人が多いため、田畑が高価である、田畑が高価であるために、薄利である、然るを田徳が少いという。少いのではない、田徳が多いのだ、田徳が多く土徳が尊いために、田畑が高価であるのを下国と見て生国を捨て、他邦に流浪するは、大きな過ちである。過ちであると知れば、すぐにその過ちを改めて、帰国しなさい。越後に等しい上国は他に少ない。それなのに下国と見たのは過ちである。これをこんにち、暑気の時節にたとえれば、ミミズが土中の炎熱にたえかねて、土中はとても熱い、土中の外に出れば涼しいところがあるだろう。土中にいるのは愚かであると考えて、地上に出て日に照りつられて、死ぬのと同じだ。それミミズは土中にいるべき性質で、土中にいるのが天の分である。そうであればなにほど熱くても、外を願わず、自らの本性に随って、土中に潜んでいさえすれば無事安穏であるのに、心得違いをして、地上に出たのが運のつき、迷いから禍を招いたのだ。それ、なんじもそのように、越後の上国に生れて、田徳が少い、江戸に出れば、金を得る事が大変容易であろう、思い違いして、自国を捨てたのが迷いの元であって、みずから災いを招いたのだ。そうであれば、こんにち過ちを改めてすぐに国に帰って、小を積んで大をなすの道を、勤めるほかあるまい。心誠にここに至るならば、おのづから、安堵の地を得ることは必定である。なお迷って江戸に流浪するならば、つまりはミミズの、土中を離れて地上に出たのと同じようなものである。よくこの理を悟って過ちを悔いて、よく改めて、安堵の地を求めなさい。そうしなければ今、千金を与えたとしても、無益である。私の言うところに、決して間違いはない。

2025.07.29

-

花岡大学 3分間講話エキス 曽呂利新左衛門 奉公のコツは、ご飯のような平常心

14 曽呂利新左衛門 奉公のコツは、ご飯のような平常心 曽呂利新左衛門は、秀吉のお気に入りであったが、あるとき他の家来に「どうして、そなたは殿に気にいられるのか、秘訣があるなら教えてもらいたい」と聞かれた。「お前方は、飯を食べられますか?」「当たり前だ、毎日食べている」「味は、どうかい?」「さあ、別にどういうこともない」「お菓子は、どうかな?」「それはうまくてあまい」「それなら、毎日食べている飯をやめて、菓子を食べたらどうかな?」「冗談いうな、菓子は飯の代わりに毎日は食べられない」「そこじゃ、お前方は殿に、始終うまい菓子ばかり食べさせようとする。だから飽きられるのだ。わしは飯を食わせるから飽きられないのだ。そこが御奉公のコツというものだ。」※曽呂利新左衛門 豊臣秀吉に御伽衆として仕えたという人物。ユーモラスな頓知で人を笑わせる数々の逸話を残した。元は堺で刀の鞘を作り、鞘に刀がそろりと合うのでこの名がついたという。架空人物説や、実在したが逸話は後世の創作という説がある。また、茶人で落語家の祖とされる安楽庵策伝と同一人物とも言われる。

2025.07.29

-

横浜桐蔭大学図書館が『安居院庄七と鷲山恭平』を蔵書としていただいた。一方、

つい先日、横浜桐蔭大学図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』ほかを寄贈したところ、もう蔵書となっている、その圧倒的処理の速さに驚嘆O_o一方、東京都立大学図書館からは、「受入を辞退」のメールがあった。東京都立大学図書館本館です。過日に寄贈図書としてお送りいただいた『安居院庄七と鷲山恭平』につきまして、当館の選書基準に則り検討しました結果、誠に恐れ入りますが、受入を辞退させていただきます。

2025.07.29

-

「医薬品に追加関税200%」の狙いはやっぱり中国

製薬メーカーを仰天させた「医薬品に追加関税200%」のウラ側 トランプ大統領の“本当の狙い”とは7/29(火) 医療ジャーナリスト「そもそも医薬品の関税については、約30年前のGATT-ウルグアイ・ラウンド(多国間貿易交渉)=WTOの前身=で話し合われていますが、医薬品は関税になじまないという結論になり、それが今日まで続いてきたのです。だから、トランプ大統領が突然表明した医薬品への関税は、世界中の製薬メーカーが仰天したことでしょう」狙いはやっぱり中国。「おそらく、トランプ大統領は、医薬品を製造する際に使われる原薬の、そのまた前段階の原料をターゲットにしたいのでしょう。あまり知られていませんが、中国は世界の医薬品原料の大半を製造する“原料大国”なのです。これを中国に依存していると安全保障の面でも不安が生じる。そこで、トランプ大統領は原料から最終製品まで一貫して米国内で製造させるため、バカ高い関税を言い出したのではないか」

2025.07.29

-

トランプ氏、プーチン氏に「失望」 プーチン「停戦どころか、戦争は長期戦」「アメリカは敵であり続ける」

トランプ氏、プーチン氏に「失望」 停戦合意待つ期間の短縮を表明ロシアによるウクライナへの侵攻をめぐり、トランプ米大統領は28日、ロシアの取引国への関税を発動せずに停戦合意を待つ期間として「今日から10日間か、12日間」と述べた。今月14日時点でロシアのプーチン大統領に与えていた「50日間」から短縮した。英ターンベリーの自身のゴルフ場でスターマー英首相と会談した際、「待つ理由がない。寛容になりたいが、何も進展が見られない」と報道陣に語った。28日夜か29日に正式に表明するという。 トランプ氏はその後、「(今日から)10~12日」とも話した。発言通りであれば、8月7~9日ごろ、ロシアと取引する国に100%の関税が課されることになる。トランプ氏はロシアのウクライナ侵攻について「3回ほど停戦が、おそらくは和平も実現しそうだった」と主張。「だが、突然キーウにミサイルが飛んでくる。これはいったいなんだと。3、4時間前に彼(プーチン氏)と話したばかりなのにと。こんなことが何回もあった。私はそれが気に入らない」とした。 トランプ氏は今月14日、ロシアが「50日以内」に停戦に合意しない場合の新たな関税措置を発表。28日はそれから2週間目となり、「プーチン大統領にはとても失望している」と述べた。 猶予期間を短くする理由については「何が起こるか、私は答えを知っている」と説明。トランプ氏としては、プーチン氏が「50日間の猶予」を気にかけず、現時点では停戦に合意するつもりがないと結論づけていることを示唆した。 ウクライナのゼレンスキー大統領は28日夜のビデオ演説で「トランプ大統領から極めて重要な発言があった」と指摘。「和平努力を損ない、戦争を長引かせるためにあらゆることを行っているのはロシアだ」と訴え、米国やトランプ氏と今後も密接に協力していく考えを示したキーウにロシアの夜間攻撃、幼児含む8人負傷7/28(月) ウクライナ首都キーウが27日夜から28日未明にかけてロシアの空爆を受け、当局によると3歳の幼児を含む集合住宅の住人8人が負傷した。キーウ市長のクリチコ市長によると、ドニプロ川左岸ダルニツキー地区の集合住宅が攻撃を受け、「爆風で6階から11階の窓ガラスが破損した」とテレグラムに投稿した。ウクライナ空軍がロシアのミサイルやドローン(無人機)による攻撃を警告し、キーウのほか、多くの地域で数時間にわたって空襲警報が発令された。西部にミサイルが飛来する恐れがあったため、隣国ポーランドが軍機を緊急発進させた。プーチン「停戦どころか、戦争は長期戦」と主張 「アメリカは敵であり続ける」とトランプ仲介に冷水7/28(月) 早期の停戦実現に向け圧力を強めるトランプ外交にもかかわらず、プーチンは全くウクライナ侵攻を停止する気配を見せない。ホワイトハウスも苛立ちを強めている。一向に怯まぬ、このプーチンの強硬姿勢はどこから来ているのか。ロシア軍が未だに「戦勝」を予感させる戦略的戦果を上げられない背景には兵力不足がある。軍部や政権内のタカ派からは、国民の総動員態勢の導入を求める声が強まっている。これまで国民の強い反発を警戒して、その導入に踏み切れなかったプーチンが、ついに総動員令発令を出す覚悟を決め、その前に国民の反対行動を徹底的に封じ込めようとしている可能性がある今後の戦費をどうやって工面するのか。この問題でもプーチンは極めて強権的な手段に訴え始めた。かつて政府から国有企業を民有化してもらい、大企業に育ててきたオルガルヒ(新興財閥)だったが、彼らから再び、強引に企業を接収し、再国有化する動きが広がっているのだ。こうした企業資産の政府による没収で、戦費を確保しようとしている。 この再国有化の動きを象徴するのが、モスクワの主要空港の一つであるドモジェドボ空港会社の再国有化だ。2025年6月、外国人が違法に空港経営陣に加わったとして、突然、国有化された。こうした有無を言わせぬ再国有化が、プーチン政権の強圧的な措置であることを象徴するのは、再国有化問題を担当するのが経済省庁ではなく、検察当局だという点だ。国有化を取り消す「法的理由」などロシアの検察当局は、いくらでもいとも簡単に作り上げられる。最近、一部オリガルヒが秘かに国外に出国を図り、空港で逮捕される事態も起き始めている。政権に従順でありさえすれば、ビジネスを保障してきたプーチン政権とオリガルヒたちとの「社会契約」がもはやなくなったことを物語るロシアの新常態(ニューノーマル)なのだ。ロシアの反政権派の間で声高に指摘され始めているのは、かつての独裁者スターリンが行った弾圧政治の再来を懸念する声だ。スターリンの恐怖政治は主に1930年代、政敵や罪もない一般国民数百万人を粛清した。プーチンの場合、弾圧の規模ではさすがにスターリン粛清には及ばないだろうと「ミニ・スターリン化」と呼ばれている。1956年にスターリン時代における大規模粛清の事実を明るみに出し、告発した当時のフルシチョフ共産党第一書記による「スターリン批判報告」の正当性を、プーチン政権が公式に否定するのではないかとの見方だ。 プーチンは対独戦争を勝利に導いたスターリンを評価している。当面、この「ミニ・スターリン化」と「スターリン批判報告」の取り消し問題の行方が、プーチン政治の今後を見定める意味で重要なポイントになるだろう。クレムリンの意向を代弁するメッセンジャーの役割を果たしている外交専門家のドミトリー・トレーニン氏によるロシア有力紙コメルサント紙への寄稿「特別外交作戦に関する中間的結果」と題した論文は、トランプ仲介について、極めて冷めた評価を下したのが特徴だ。論文はまず、トランプ政権との交渉結果について「結論として、今年初めに言われた(米ロ関係を劇的に変える)トランプ革命は起きなかった。トランプは結局、アメリカの伝統的支配層に接近した」と失望感を露わにした。当初、仲介でロシアの言い分をほぼ丸のみするかに見えたアメリカ政権が、結局2025年6月末の北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で、欧州側が購入する形でウクライナへのアメリカ製武器供与再開に同意するなど、米欧の協力関係を曲がりなりにも維持したことへの落胆ぶりを示し、もはやトランプ政権がウクライナ問題でロシアに大幅に歩み寄る可能性がなくなったとの判断を示した。 そのうえでトレーニン氏は米欧に対し、極めて挑戦的な発言を行った。曰く「戦争は2025年には終わらない。それどころか、ウクライナでの軍事作戦が終わった後も終わらない」と。 同氏はこう警告した。「戦争は長くなる。アメリカはトランプがいようといまいと、われわれの敵であり続ける」と。つまり、プーチン政権にとって、反西側強権国家の建設と対米敵視外交がコインの裏表の関係にあり、今後も侵攻を長期間続けるとの方針を明言したものだ。 このプーチン・ロシアの強硬な戦争継続宣言を受けて、米欧、そしてウクライナは戦争早期終結の可能性を相当低めに見る必要が出てきたと言える。 一方で、この「戦争長期化」発言を受け、ロシアの対アジア政策にも影響が出るだろう。日本政府もこの現実を正面から受け止め、対ロ関係について強い緊張感を持って臨むべきだ。

2025.07.29

-

イチロー氏「野茂さん、ありがとうございました」

イチロー氏、米殿堂表彰式典で19分間の英語スピーチ 弓子夫人への感謝…日本語で「野茂さん、ありがとうございました」7/28(月) 日本時間午前6時9分から始まった注目の英語によるスピーチでは時折、冗談を交えながら感謝の思いを語り出した。感謝を伝えた中の一人が日本人メジャーリーガーのパイオニア、野茂英雄氏だった。「野茂さん、ありがとうございました」だけはハッキリと日本語で話した。野茂氏がいたことで、日本でもMLBが多く知れ渡り「彼が私を含む多くの人の刺激になりました」と言った。妻・弓子さんは白いドレス姿で夫の晴れ舞台を見つめた。19分間のスピーチの最後は妻への感謝で締めたイチロー氏。「私をずっと支えてくれたのは妻の弓子でした。彼女の全てが私を支えることに充てられ、励ますことに充てられていました。19年間、彼女は私たちの家がハッピーで前向きな空気であるようにしてくれました」「野茂さんのおかげで、日本では常にMLBの話題が報道されるようになり、試合もテレビで放送されました。野茂さんの勇気のおかげで、私は“自分の想像すらしたことのない場所に挑戦する”という考えを持てるようになったのです」スピーチ後の会見で、イチロー氏は野茂氏について「野茂さんがプレーしてくれていなかったら、MLBとの距離は永遠に縮まらなかったと思うんですよね。自分が悩んで葛藤があったときに、野茂さんの活躍が目に入ってきてすごく感動したんです。それまでのMLBとの距離は全く、野茂さんのおかげで劇的にそれ(MLBとの距離)が変わった。それがモチベーションにつながったということですね」

2025.07.29

-

英BBC 「汚泥肥料」「発がん性化学物質やマイクロプラスチックが含有している」

【衝撃】農地で使われる「汚泥肥料」に大量の有害物質?「発がん性化学物質やマイクロプラスチックが含有している」英BBCが指摘7/28(月)BBCの最新ニュースによると、イングランドとウェールズの農地には、約350万トンもの下水汚泥(下水処理で生じる固形廃棄物)が肥料として使われている。これはオリンピックサイズのプール900個分の量。汚泥肥料(※)は安価(場合によっては無料)で、農家が自ら散布することが多い。しかし、活動家や専門家からは、この下水汚泥に発がん性化学物質やマイクロプラスチック、その他の産業汚染物質が含まれている可能性があるとして、長年にわたり懸念の声が上がっている。英国環境庁の元長官エマ・ハワード・ボイド氏がBBCに語ったところによると、同庁も下水汚泥が有害な物質で汚染されている可能性を2017年から把握していた。この物質には、永久に残る化学物質“フォーエバーケミカル”も含まれる。ボイド氏の話では、規制措置やルール改定を求める動きは何十年も前からあるものの、歴代の政府はこの問題の解決に関心を示さなかった。米国では、水や土壌、作物から高濃度のフォーエバーケミカルが検出されたことを受け、2022年にメーン州で初めて下水汚泥の散布が禁止された。下水汚泥を使わない農家はBBCに対し、それが無料であることに問題があると語った。「PFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)、ナノプラスチックやマイクロプラスチックでいっぱいの草地や耕地で食糧を生産し、そういった物質をフードチェーンに入り込ませるようなことがあったら、私の仕事は終わりです」。英環境・食糧・農村地域省は、BBCの報道内容に異議を唱えず、「私たちの水路をキレイにするためには、農業における安全かつ持続可能な汚泥の利用が必要」という点で同意した。しかし、それが実際に意味するところは明らかになっていない。(※編集部注:汚泥肥料とは、下水などの汚泥を乾燥・発酵させて再利用するリサイクル肥料。窒素やリン酸などの栄養素が豊富で、肥料価格の高騰を背景に利用が増えている。ただし、カドミウムや水銀といった有害な重金属が濃縮される可能性があるため、日本では農林水産省が基準値を設定。基準を超える製品の製造・販売は禁止され、製造者には適切な管理が義務付けられている。/参照:農水省HPより)オーガニック食品の危険性は?米国農務省(USDA)は、オーガニック認証を受けた農場で下水汚泥を使うことを禁じている。そのため、USDAのオーガニック認証マークが付いた食品を買うのは賢い選択。このマークは、その食品が下水汚泥を使った農地で作られていないという“ある程度”の保証になる。一方の英国では、そのあたりの基準が明確になっていないため、農家や直売店を個別に調査するしかない。不可能ではないけれど、かなりの労力が必要になる。

2025.07.29

-

補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その5

328~10ページ 遠江国は、昔から京都の宇治とともに、茶の産地として有名である。宇治の茶は内地向きであるが、遠州の茶は、このころから輸出向きとして大量に取引されていた。そのころ、茶は生糸に次ぐ第二位の重要輸出品であったから、森町にも、そうした製茶貿易に従事している人がいく人かいて、中には相当な成功者もあった。もちろん、まだ通信運輸の機関も倉庫設備も極度に不備な上に、金融機関も発達していなかったので、いちいち現金を運ばなければならない時代であった。それで、これは全く運を天に任せるような非常に投機的な危険な事業であったが、それだけに一つ当たればすばらしい大もうけがあった。そして、そうした事業に従事している人々の生活は、常に火花が散っているように花々しく、なま木がくすぶっているような自分の生活にくらべて、本当に男らしい生きがいのある生活のように、藤三郎には思われた。(よしッ、製茶貿易をやろう!昔から英雄豪傑とたたえられている人は、必ず一生のうちにいく度かは、すべてをうるか、失うか?というような運命との格闘をして、美事にこれにうち勝った人である。いま製茶貿易の成功者とうたわれている人でも、知恵や頭の働きで、とても自分の手の届かない程のところにいる人ばかりとも思われない。ひょっとして運命が、どんなに温かい手を、自分にさし伸ばしていてくれるかも分らない。それは、やって見るよりほかに知りようはない。万一失敗しても、一生を駄菓子屋で終るよりは良いではないか!)幾日か考え詰めたあとで、そう決心がついた。心が決まったら直ぐそれを実行に移す、だれがなんといおうとやり通す、これが、やはり藤三郎の生涯を貫いての性癖であった。彼はすぐに養父に自分の考えを話して、許してくれるように頼んだ。しかし、穏かな宿場町の菓子商として、別に不足らしい心を起したこともなく年老いてきた養父に、彼の気持が分ろうはずはなかった。「製茶の思惑などというものは、もうけて喜んでいる一人の裏に、損して泣いている百人があるのを知らないのか。お前のように無経験な若い者が、そんなものに手を出したら損するは目に見えている。結局は、本業までも立ちゆかなくしてしまうのが落ちだ。飛んでもないことを考える奴だ。」と藤三郎の申し出は、たちまち養父にひと蹴りにされてしまった。しかし、その位のことでヘコタレる彼でもない。毎日毎日、根気よく彼一流の理屈をたてて、養父を説き伏せようとする。養父はまた、若い者の屁理屈と、耳に入れようともしない。こうしたことがたび重なると、ときには大きな声を出しあうようにもなる。今までまことに平穏であった家庭の中が、烈風に吹き巻くられる砂漠のようになったばかりでなく、血気一図に思いこんだ志望を実現することのできない藤三郎は、不満の情に堪えかねて、今まで働き手と評判をとった家業までも顧みないようになってきた。 父と子のこの争いの間にはさまって、いちばん苦労しのは養母のやすである。やすは、どっちかといえば、お人好しの夫伊三郎とは違って、なかなか男まさりの気性であった。それだけに、藤三郎の強い性格に対しても、夫よりは理解があった。(このままでは、もらい当てたと隣近所からうらやましがられている養子の一生を、狂わしてしまうかも知れない。それはまた、自分たちの晩年を路頭に迷わせる結果にもなる。結局、同じことなら、今のうちに本業にさわりを生じない範囲で、やらせて見るほうが利口である。やって見たら、若い者の一本気で思いつめている養子の気も、冷静に考え直す余裕もできてくるであろう。) と思案した。そこで、極力夫を説いて、藤三郎の申し出に同意させた。そして、菓子屋のほうは、もと通り養父が受け持って、彼には1年ほど、知り合いの製茶貿易をしている人につけて見習わした上で、よそからささやかな資本を借りてやって、その範囲で、その商売に従事することを許した。熱望をようやくかなえられた藤三郎は、手綱を放されたあばれ馬のように、大もうけをするという目的のためには、あらゆる悪辣な手段も抜け目なく用いて奮闘努力した積りではあったが、もともとブローカー的なことは性格的に合わない上に、資力は少なく経験も浅かったから、なかなか思うような結果は得られなかった。 このようにして翌明治8年(1875年)も、彼は焦燥のうちに過した。 青年の藤三郎が、こうした焦燥的精神状態に悩まされて投機的事業に走ったということも、一面から見れば、当時の人心が激しく動揺していた風潮に、無意識のうちに影響されたのであった。それは新たに政権を得た明治政府は、その4年(1871年)に、まず徳川幕府時代の藩をやめ県をおき、封建的な割拠制度を撤廃して、わが国を中央集権的な国家に統一して、その基礎を非常に強固にした。また、これと同時に武士階級の廃止、職業・住居・契約の自治、私有財産権の確保、貨幣経済制度の確立等の社会的・経済的な大改革を、台風のように断行したのである。しかし、これ程の大改革が、短時日で完成できるものではない。そこには当然、旧制度と新制度との間に強い摩擦と過渡期の混乱が起った。そして、政治的には各地に農民の暴動や不平武士の反乱が起り、経済的には物価が異常に騰貴して、わが国民は一大社会不安に襲われたのである。こうなると人心は、着実に真面目な産業に従事するよりも、一攫千金的な投機事業に熱中したがるものである。この明治初年にも、この傾向は顕著であった。これについては、明治12年(1879年)発行の『明治開化史』(渡辺修次郎著)に、『投機者、正路の商業を迂(う)なりとし、万一の僥倖(ぎょうこう)を求め、物価に非常の動揺を生ずれば、人其利に迷て破産する事少なからず、明治3年の豚、5年の兎、8年の薔薇の如き是れなり。就中(なかんづく)、兎の変動を甚しとす。其売買東京に流行するや外国よりも輸入し、其価貴きは数百円に至る。愚民其本業を棄て競ひて之を買ひしに、其価忽ち下落し、産を破り道に迷ふ日々相踵(つ)ぐ、甚しきは自殺する者あるに至る。』とあるのを見ても、当時に状況を想像することができる。若い、まだなんらかの確かな信念を持たない藤三郎が、こうした社会不安の渦の中にあって、動揺し、焦慮したのは、無理もないことであるといわなければならない。家を外にしがちの息子には、女房でも持たせたら少しは落着くであろうかという考えは、今も昔も変らない親心であるらしい。藤三郎の養父母も、またそれを考えた。この1,2年、あれこれと捜し求めたあげくに、同じ森町の天(あま)の宮という所に住む安間両助の二女かんという気立てのよい娘を、橋渡ししてくれる人があったので、藤三郎にも勧めて嫁にもらうことになった。明治9年(1876年)1月15日に、若い2人の結婚式は挙げられた。このとき、藤三郎は20歳、かんは15歳であった。今から見ると非常に早婚のようではあるが、当時としては数え年22と17では、決して早いほうではなかった。ああこの人を喪う 相田良雄 抜粋君は少年の時に、鈴木家の養子となったのであるが、鈴木家は、遠州森町で駄菓子製造を業としておった。君は報徳の教えを聞きながら、駄菓子売のような一文商売は好まなかったので、製茶の仲買をしておった。19歳の時に、荷物の宰領をして横浜に行くこととなった。当時始めてできた小蒸汽船に乗って駿州清水港を出帆した。他の人達は、この船が初航であるから危険に思って乗り込むことを躊躇したが、君は人がやらぬことならば、自分は飽くまでやるという負けぬ気象7分と、始めて蒸汽船に乗るという好奇心3分で乗り込んだのである。ところが相模灘で大風雨に出会(しゅっかい)した。ひどい荒れで、船は木の葉のように翻弄される。船員は風と波とを防ぐために必死である。飲むことも食うこともできず、いずれも死を覚悟した。三日(みっか)三夜(みや)海上に漂って、辛うじて横浜に着いたので、半死半生(はんしょう)の体(てい)で上陸した。君はひとまず某氏の宅を尋ねた。某氏は「船酔いなどは山に登ればすぐなおる。食事の用意をしておくから、山まで行ってこい」と言われた。これほど疲れているのにと思ったけれども、強情な君のことであるから、言われるままに山に登ってきた。そこで粥をすすって休息した。某氏は疲れ切った人に安心させると取り返しのつかぬことになるから、気を休ませぬために山に登らせたのであった。幸いに命ひろいをした。君はこの航海で既に死を覚悟したのが助かったのであるから、この後、いかなる艱難に遭遇しても、19歳の時に死んだはずであったと思って、その艱難に打ち克って来たとのことである。

2025.07.29

-

二宮翁夜話巻の1 【8】

196二宮翁夜話巻の1【8】尊徳先生はおっしゃった。世の中に誠の大道はただ一筋である。神といい、儒といい、仏という。皆同じく大道に入るべき入口の名である。あるいは天台といい、真言といい、法華といい、禅というのも、同じく入口の小道の名である。何の教え、何の宗旨というようなものは、たとえばここに清水(せいすい)があり、この水で藍をといて染めるのを、紺屋といい、この水で紫をといて染めるのを、 紫屋というようなものだ。その元は一つの清水である。紫屋で私の紫の妙なる事は、天下の反物を染めるもので、紫ほど尊いものはないとほこり、紺屋ではわが藍の徳たるや、広大無辺である、だから一度この瓶に入れば、物として紺でないものはないというようなものだ。このために染められた紺屋宗の人は、自分の宗の藍よりほかに、有り難い物はないと思い、紫宗の者は、自分宗の紫ほど尊い物はないというのと同じだ。これは皆いわゆる三界城内を、躊躇して出る事ができないものである。紫も藍も、大地に打ちこぼす時は、また元のように紫も藍もみな脱して、本然の清水に帰るのである。そのように神儒仏を初め、心学・性学など枚挙にいとまがないが、みな大道の入口の名である。この入口がいくつあっても至るところは、必ず一の誠の道である。これを別々に道があると思うのは迷いである。別々であると教えるは邪説である。たとえば富士山に登るようなものだ。先達によって吉田口から登るものがあり、須走口より登るものがあり、須山口より登るものがあるとっても、その登るところの絶頂に至れば一つである、このようでなければ真の大道とはいえない。しかし誠の道に導くといって、誠の道に至らないで、無益の枝道に引き入れる、これを邪教という。誠の道に入ろうとして、邪説にだまされて枝道に入って、また自ら迷って邪路に陥るものも世の中に少なくはない。慎まなければならない。【8】翁曰く、世の中に誠の大道は只(ただ)一筋(すぢ)なり。神(しん)といひ、儒(じゆ)といひ、仏(ぶつ)といふ。皆同じく大道(だいだう)に入るべき入口の名なり。或(あるひ)は天台といひ、真言といひ、法華(ほつけ)といひ、禅(ぜん)と云(い)ふも、同じく入口の小路(こみち)の名なり。夫(そ)れ何の教へ何の宗旨(しゆうし)といふが如(ごと)きは、譬(たと)へば爰(ここ)に清水(せいすい)あり、此(こ)の水にて藍(あゐ)を解(と)きて染(そ)むるを、紺(こん)やと云ひ、 此(こ)の水にて紫(むらさき)をときて染(そ)むるを、 紫(むらさき)やといふが如(ごと)し。其(そ)の元(もと)は一つの清水(せいすい)なり。紫屋にては我(わ)が紫の妙(めう)なる事、天下の反物(たんもの)染(そ)むる物(もの)として、紫ならざるはなしとほこり、紺屋(こんや)にては我(わ)が藍(あゐ)の徳(とく)たる、洪大無辺(こうだいむへん)なり、故(ゆゑ)に一度(ど)此の瓶(かめ)に入(い)れば、物(もの)として紺(こん)とならざるはなしと云ふが如(ごと)し、夫(それ)が為(ため)に染(そ)められたる紺(こん)や宗(しゆう)の人は、我が宗(しゆう)の藍(あゐ)より外(ほか)に、有難(ありがた)き物はなしと思ひ、紫宗(むらさきしゆう)の者は、我が宗(しゆう)の紫ほど尊き物はなしと云ふに同じ、是(これ)皆所謂(いはゆる)三界城内を、躊躇(ちうちよ)して出(い)づる事あたはざる者なり。夫(そ)れ紫も藍も、大地に打(うち)こぼす時は、又(また)元の如く、紫も藍も皆脱して、本然の清水に帰るなり。そのごとく神儒仏を初(はじ)め、心学(しんがく)性学(せいがく)等枚挙(まいきよ)に暇(いとま)あらざるも、皆大道の入口の名なり、此(こ)の入口幾箇(いくこ)あるも至る処は必(かなら)ず一の誠の道なり、是(これ)を別々に道ありと思ふは迷ひなり。別々なりと教(おしふ)るは邪説(じやせつ)なり。譬(たと)へば不士山(ふじさん)に登るが如し。先達(せんだち)に依(よ)りて吉田(よしだ)より登るあり、須走(すばしり)より登るあり、須山(すやま)より登るありといへども、其(そ)の登る処(ところ)の絶頂(ぜつちやう)に至れば一つなり、 斯(かく)の如(ごと)くならざれば真(しん)の大道と云(い)ふべからず。されども誠の道に導くと云ひて、誠の道に至らず、無益(むえき)の枝道に引き入るを、是(これ)を邪教(じやけう)と云ふ、誠の道に入らんとして、邪説(じやせつ)に欺(あざむか)れて枝道に入り、又(また)自ら迷ひて邪路(じやろ)に陥(おちい)るもの世の中少(すくな)からず。慎(つつし)まずばあるべからず。二宮尊徳先生は100年以上も前に、染物のたとえや富士山登山のたとえを使ってこう説かれていた。「世の中に誠の大道はただ一筋である。神といい、儒といい、仏という。皆同じく大道に入るべき入口の名前である。あるいは天台宗といい、真言宗といい、法華宗といひ、禅宗というのも、同じように入口の小道の名前である。何の教えとか、何の宗旨というようなことは、たとえば、ここに清水あって、この水で藍(あい)をといて染めるのを、紺屋といい、この水で紫をといて染めるを、 紫屋というようなものだ。そのもとは一つの清水である。紫屋にては、わが紫の妙(みょう)なる事は、天下の反物(たんもの)を染めるものとして、紫より尊いものはないとほこり、紺屋では、わが藍の徳たるや、広大無辺である、だから一度このカメに入れば、物として紺とならざるはなしというようなものだ、そのため、染められた紺屋宗の人は、我が宗の藍よりほかに、ありがたき物はないと思い、紫宗の者は、我が宗の紫ほど尊いものはないというのと同じである。これは皆いわゆる三界城内を、ためらって出ることができない者である。紫も藍も、大地にうちこぼす時は、また元のように、紫も藍も皆脱して、本来の清水に帰るのだ。そのように神儒仏をはじめ、心学、性学(せいがく)など数えるにいとまがないのも、みな大道の入口の名である、この入口がいくつあっても至るところは必ず一の誠の道である、これを別々に道があると思うのは、迷いである。別々であると教えるのは邪説である。たとえば富士山に登るようなものだ。先達(せんだち)によって吉田口から登るものがある、須走(すばしり)口から登るものがある、須山(すやま)口より登るものがあるといっても、その登るところの絶頂に至でば一つである。このようでなければ真の大道とはいえない。しかしながら誠の道に導くといって、誠の道(富士山の絶頂)に至らないで、無益の枝道に引き入ることを邪教という。誠の道に入ろうとして、邪説に欺れて枝道に入って、または自ら迷って邪路に陥いるものが世の中に少なくない。慎(つつし)まなくてはならない。」

2025.07.28

-

「MAGAは孤立主義者でも反戦主義者でもない」

「台湾有事への米軍介入、断固として示せ」…元トランプ政権大統領首席戦略官スティーブ・バノン氏7/28(月) 米国の第1次トランプ政権で大統領首席戦略官を務めたスティーブ・バノン氏(71)「米国は、台湾に対するいかなる攻撃も撃退するという立場を明確かつ断固として示す必要がある」「MAGAは孤立主義者でも反戦主義者でもない」「米国にとって死活的に重要な国家安全保障上の利益にあたらない地域では非介入主義をとる」台湾は地政学上の要衝である「最も先進的な半導体の開発と生産が行われている」「台湾の防衛、韓国と日本という同盟国の防衛は米国の死活的に重要な国家安保上の利益に直結する」トランプ氏は、「彼は更なる戦争を望んでいない。台湾侵攻が決して起こらないように、(中国と)何らかの合意に達したいのだろう」

2025.07.28

-

東前頭15枚目・琴勝峰 13勝2敗で初優勝

琴勝峰が初優勝 安青錦に勝って決める 8場所ぶり史上37人目の平幕V7/27(日)東前頭15枚目・琴勝峰(佐渡ケ嶽)は、東前頭筆頭・安青錦(安治川)を引き落とし、13勝2敗で初優勝を飾った。琴勝峰は鋭い当たりから、安青錦を左ではたくと、安青錦が手を着いた。史上38回目、37人目の平幕V。佐渡ケ嶽部屋では10人目。 琴勝峰は、4日目、5日目と連敗したものの、12日目には2敗同士の小結・高安(田子ノ浦)に、13日目には新横綱・大の里(二所ノ関)に、前日は関脇・霧島(音羽山)を撃破するなど10連勝。190センチ、167キロの体格を生かした前に出て攻める相撲で、快進撃を続けた。今場所は弟の琴栄峰が新入幕したことに「刺激を受けた」とも話していた。 琴勝峰は、1999年8月26日、千葉県出身の25歳。幼稚園児の時、千葉・柏市相撲少年団に入った。松葉中学3年時に、全国都道府県中学生選手権の個人戦無差別級で優勝。埼玉栄高では、1年時から団体戦のレギュラーに抜てきされ、団体戦優勝に貢献。3年時に佐渡ケ嶽部屋に入門。2017年九州場所で初土俵。20年夏場所で新入幕した。 23年初場所では千秋楽まで優勝争いを展開し、貴景勝に敗れ、11勝4敗で優勝次点の活躍を見せた。だが、けがなどもあり、十両に陥落したが、24年初場所で再入幕。その後は、2ケタ勝利はなく、先場所は、右太ももの肉離れのため、初日から5日目まで休場。6日目から出場し、6勝4敗5休の成績だった。琴勝峰「まだちょっと感情が追いついていない感じです。それでもうれしいです」「力みすぎないように、思い切っていきました。無意識でよく体が動いてくれた」「土俵に上がったら、しっかり立ち合いで当たることだけを考えた」 会場には家族が応援に「どこにいたかわかんないですけど、少しはいい姿を見せることができたかと思う」 今場所は弟の琴栄峰が新入幕「とても刺激をもらっています」「自力をつけて、とりあえず三役、その先を見据えてやっていきたい」

2025.07.27

-

補注 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その4

32なんでもやりかけたら自分で得心するまでは、一図にそれを究めなければ承知しない。そして、どんなことでも在来のやり方を真似ないで、新しい方法をくふうするというのが、生涯を貫いての藤三郎の性格の大きな特長であった。『雀百まで踊り忘れず』という諺もある位で、少年時代から彼には、そうした性癖が多分にあった。それであるから菓子製造でも行商でも、やりかけた以上は、とても熱心にいろいろとくふうをした。行商先でも、見なれない菓子を見かけると、すぐ手にとって割って、その製法を調べずにはおかなかった。「どうも才さ(藤三郎の幼名才助)が、店の菓子を割られるので困る。」と、よくいわれたという話が、げんに今でも残っている。その位、少年時代から研究心は強かったのである。 負け嫌いの藤三郎は、もとの寺子屋仲間などから、自分が貧乏人の子であると馬鹿にされるのがひどく嫌いだった。まだ『労働は神聖である』というような思想は全くなかった時代なので、半纏(はんてん)・股引(ももひき)で菓子箱かついで行商に行く姿を、友達に見られるのをイヤがった。それで、朝は星があるうちに出かけ、夕方は月が出てから帰ってくるのが常になった。養父母は、少年の彼が、商売に身を入れるのを喜んだ。しかし、ときどき明るくなるまで寝過ぎることがあると、その日は、なんといっても一日行商に出なかった。そうした日には、養父母達は、ふだんあんなに稼ぎ手の藤三郎の気まぐれを不思議がったものである。 こうしたことがときどきあっても、ともかく、家業に精を出す上に、飴や菓子の製造も自分よりずっと上手にやる若い息子を見て、老いの坂を登りかけた養父は、すっかり安心した。それで、53歳の明治7年(1874年)に、まだ18歳になったばかりの藤三郎に家業を譲って、隠居をしてしまった。彼は戸主となると同時に幼名の才助を、養父の伊三郎にならって藤三郎と改めた。 青年は、とかく血気にはやり易いものである。ことにひと一倍負け嫌いで、精神力も生活力も湧きあふれるばかりの18歳の藤三郎に、そうした動揺が起ったとしても、それは無理もないことである。彼が、この数年来、随分家業に精励もし、また相当な成績もあげたことは、養父が安心して家督を譲った一事を見ても分るのであるが、彼が、こうして安心してくれたときには、反対に子である藤三郎の心のうちに大きな動揺が起ったときだったのである。 なにが彼を、そう動揺させたのであろうか? それは、藤三郎は、この数年来、家業を手に入れることと、営業成績をあげることに、わき目もふらずに一生懸命であったが、その家業もひと通り手に入り家督も譲られて、静かにふり返って考えてみる余裕が心にできると、今のような生活を何十年くり返してみたところで、結局、いなか者の一菓子屋で終るよりほかに、飛躍の見込みは絶対にないということが分ってきた。それは、若く血の気の多い彼を、限りなく憂鬱にさせた。さんざん自分独りで考え詰めたあげく、要するに、これは家業そのものが悪いのだという結論に達してしまった。※報徳実践談 抜粋 (「かいびゃく」2000年4月号所収)「私は、若い時に報徳の道を信じたる動機について一言致したいと思います。 私は誠に恥ずかしき身分でありまして、8歳より12歳まで、寺子屋で習字や四書の素読をしたくらいに過ぎぬ、無学な者であります。それから18歳までは誠に無意識に過ぎ去りました。今日より見ますれば、あたかも10歳か12歳の子供の如くであったのです。 19歳のとき初めて、将来いかにすべきかということを考え出しました。また、当時養父(鈴木伊三郎)が雑菓子の商売をしておりましたから、それを手伝うておりましたときに、私は心喜ばしく思わなかったことがあったのです。寺子屋時代に親密にしておった朋友、いわゆる竹馬の友は、私の17,8歳のころには立派な人となりました。これは、財産あり名誉ある人の息子であったからです。しかるに私は、毎日わらじをはいて菓子の行商をしておりました。それで私は、少しく人ごころができましてから恥ずかしく思いまして、いかにも自分の境遇を嘆き、なるべく避けて人に逢わぬように致しました。すなわち、朝は暗いうちに起き、また日を暮らして帰りました。これは、朝遅く起きれば人に逢う、人に逢うのが恥ずかしいということから、早く起きて出たばかりであります。また、日を暮らして帰りましたのも、早く帰れば人に逢うのが恥ずかしかったからです。 それで、かような恥ずかしき境遇を脱するにはどうしたらよかろう、これは金さえあればよろしいのである。ほかの友人は金のある人の息子であるから、かくのごとく立派にやるのである。それで、私も金儲けをせねばならぬ。何か、一攫千金というようなことをせねばならぬ。ただ恥ずかしい、恥ずかしいと思うだけではつまらぬ、というところから、一つ考えました。 当時私の郷里は、横浜の開港以来、製茶の貿易が盛んになりましたから、茶が一番よろしかろうと思いまして、わずかの資本を借り、製茶仲買いとなり、三州(三河)から伊勢、四日市の辺まで買い求め、帰って横浜へ売りに行く、というようなことをやりました。四日市辺へは一年に三度や五度に参りました。かようにして製茶の仲買いをしておりましたことが4~5年でありました。その当時、私の心得は、手段の如何を問わず、自分の利益になり自分の富を増し、金を作り得るならばそれでよろしい、というものでありました。それから、明治8年のころ、親戚へ参りましたら、「報徳」と記した本がありまして、そのそばに「二宮」と書いてありました。私は前から報徳という名を聞いておりましたが、報徳は借財を救うことである、従って吝嗇家(りんしょくか)のすることと思うておりました位で、報徳の本などがあろうとは思いませんでしたが、そのとき初めて本を見ました。これは写本でありましたが、どんなことが書いてあるかと尋ねますと、「天命十カ条」という貴き教えである、見ようと思うなら持って帰って見てもいい、ということでしたから、私はこれを借りて帰って読んでみました。これが報徳についての縁の初めでありました。」

2025.07.27

-

花岡大学 3分間講話エキス 13 プラトン 高ぶることのない大哲学者

13 プラトン 高ぶることのない大哲学者 プラトンは、ソクラテスの死後、諸国を巡歴し、のちアテネに帰って学園アカデミアを創設し、子弟の教育にあたった。 ある年のこと、プラトンは4年に一度のオリンピアの大祭を見ようとして、その地に来て宿に泊まった。宿は各地から集まった人で混雑していた。 祭りが終りアテネに帰ろうとすると、同宿の一人が「あなたはアテネにお帰りだそうだが、それなら私もぜひ一緒につれていってほしい」という。プラトンは快く承諾して楽しく旅をつづけ、やがてアテネに着いた。その同宿人は「わたしがわざわざ遠回りしてアテネに来たのは、ギリシャ第一の哲学者であるプラトン先生にお会いして、その話を聞いて故郷へのみやげにしたいためです。あなたは先生のお住まいをご存じですか」と聞いた。 プラトンは笑って「実は私がそのプラトンですが、実力がないのにただ名前だけが知れわたって本当に恥ずかしい次第です」と言った。相手は驚いて「そうでしたか、そんな大先生とはしらず、数日間を対等にお付き合い申し訳ありません。それにしましても、それほどの大先生であられながら、少しも尊大の風がなく、わたくしごとき者にも親しくお話いただいた徳の高さに、いよいよ頭が下がるばかりです。」

2025.07.27

-

二宮翁夜話巻の1 【7】

196二宮翁夜話巻の1【7】 尊徳先生は常におっしゃった、人間の世界にいて屋根の漏るのを坐視し、道路が破損しているのを傍観し、橋の朽ちているのを憂えない者は、すなわち人道の罪人である。【7】 翁常に曰く、人界(じんかい)に居(ゐ)て家根(やね)のもるを坐視(ざし)し、道路(どうろ)の破損(はそん)を傍観(ぼうくわん)し、橋の朽(く)ちたるをも憂(うれ)へざる者は、則(すなわ)ち人道(じんだう)の罪人なり 尊徳先生は、四つの道を説かれた。天地の道、親子の道、夫婦の道、農業の道、この4つの道はいずれもお互いに喜び悦ぶ道だ。天は地を照らし、地は万物を育てはぐぐむ。親は子を慈しみ、子は親を慕う。夫婦相和して子孫が相続する。農夫が心をこめて植物を育て、植物も繁茂する。互いに苦情がなく喜ぶばかりだ。商売もこのように行わなくてはならない。売るものが喜び、買うものが喜ぶ。賃借も同じだ。貸すものが喜び、借りるものが喜ぶ。万事このようにすれば間違いがない。

2025.07.27

-

郡山市立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』を寄贈する。

郡山市立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』を寄贈する。『安居院庄七と鷲山恭平』は現在、福島県では現在、福島県立図書館と相馬仕法を行った相馬市、鈴木藤三郎が製塩工場を建設したいわき市、会津若松市立図書館で蔵書となっている。本会の本を開架で「貸出可」にしている図書館に更に寄贈しよう。遠州報徳の地を相馬仕法を実施した相馬の地と比較して、報徳社運動の盛んだった遠州報徳を知ってもらおう。郡山市立図書館の本会出版図書の収蔵状況1 報徳記を読む 第5集2 遠州報徳の師父と鈴木籐三郎3 報徳記を読む 第4集4 報徳記を読む 第3集5 報徳記を読む 第ニ集令和7年7月27日郡山市立図書館 様 炎暑の候、ご清祥にお過ごしのことと存じます。 「報徳サミット」が本年11月1日神奈川県秦野市で開催されます。秦野出身の安居院庄七が報徳の教えを遠州一円に広めた事蹟を絵と地図で楽しく読める『安居院庄七と鷲山恭平』を出版しましたので、謹んで貴図書館に寄贈いたします。また『報徳の師父』シリーズを併せて寄贈いたします。『安居院庄七と鷲山恭平』は『現代語訳 安居院義道』を元本にして「絵と地図で楽しめる」をコンセプトに、新たなプロジェクトとして出版し、神奈川県・静岡県の公共図書館、都道府県立図書館、大学図書館に寄贈中です。安居院庄七は、神奈川県秦野市の出身で、大山御師の家に生れ、50歳を過ぎてから報徳の教えを学び、養子先の穀物商で元値売りを実践し、「報徳の教えを世に広めよう」という志を抱いて、遍歴の旅に出て、最初は弟の浅田勇次郎と共に畿内や伊勢において「三社燈籠万人講」に尽力後、遠州で報徳社を数多く創設し、報徳の普及に尽し、また畿内の進んだ農業技術を遠州地方に広め、常に実験し改善してやまない精神を植えつけました。鷲山恭平は、静岡県掛川市出身の篤農家で、報徳運動や農村復興運動を推進し、嶺向報徳社の初代社長を経て、大日本報徳社の副社長となった人です。安居院先生の伝記『報徳開拓者 安居院義道』の著者であり、現在でも当該書は安居院庄七研究で必読の書です。「絵と地図で楽しめる」ように、静岡県森町の画家大須賀義明氏に挿絵を提供いただき、神奈川県足柄上郡松田町の文化財保護委員の草門 隆氏に矢倉沢往還などの地図を提供いただきました。さらに国土地理院に「伊能図」をご提供いただき、「万人講」から「遠州報徳」の広がりの歴史を地図で読み解くカラフルで、ユニークな本となりました。本年11月1日には全国報徳研究市町村協議会加盟の17市町村(福島県では相馬市、南相馬市、大熊町、浪江町、飯舘村)が秦野市に集まり、「全国報徳サミット」が開催されます。神奈川県秦野の大山御師(おし)の生れで、遠州一円に報徳の教えを伝え、遠州に報徳社を続々と設立させた安居院庄七、そしてその教えを受け継いで更に発展させた遠州の「報徳の指導者たち」の偉大な業績と報徳思想について市民の皆様に広く知って頂ければと存じます。もし貴館の方針で収蔵できない場合は、返却用のレターパックをお送り致しますので、本を返却下さるようお願いします。出版した本を無駄に廃棄することなく、循環して活用するためですのでご理解下さい。どうぞよろしくお願いします。二宮尊徳の会・鈴木藤三郎顕彰会・報徳文化研究会

2025.07.27

-

「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その3

32 藤三郎は安政2年(1855年)11月18日に遠江国森―今日の静岡県周智郡森町に生まれた。父は太田文四郎(通称平助)で、母はちえといった。二男二女があった末子で、幼名を才助とよばれた。生家の家業は、古着商であった。藤三郎の生まれる2年前の嘉永6年(1853年)6月には、アメリカ合衆国の水師提督ペリーが、4隻の艦船を率いて相模の浦賀に来て、国書を徳川幕府に呈して開港を迫った。大老井伊直弼は、国外からのこの圧迫に抗しかねて、ついて安政5年(1858年)6月、勅許をも待たないで開港の仮条約に調印し、ついでオランダ、ロシア、イギリス、フランスの4国とも、ほぼ同様に通商条約を結ぶに至った。日本の封建制度という大樹は、徳川幕府の鎖国政策という肥料によって久しく繁茂を続けていたが、樹齢が700年にもなって、その根もとが全く腐蝕してしまっていたところへ、こんなぐあいに開国すると同時に、発達しきった欧米の資本主義という大風が吹いて来たので、ひとたまりもなく地響きを立てて倒れてしまった。そして、その跡に、明治維新の光を浴びて新興日本資本主義の若芽が、青々と萌え出したのであった。このようにして発生したわが国の資本主義は、明治27年(1894年)の日清戦争から産業革命期に入って、その10年後の日露戦争の大勝によって飛躍的発展を遂げた結果、大正期の第一次世界大戦(1914-1918)を頂点として、大体の完成を見た。そして、社会主義興起時代にはいったのである。それであるから、ペリー渡来の直後である安政2年(1859年)に生まれて、世界大戦の直前である大正2年(1913年)に没するまで、産業界の開拓者として終始した藤三郎の一生は、わが国の資本主義とともに誕生して、58年の生涯を、これとともに成長し流転し、またともに逝(い)ったものであるといっても過言ではないのであろう。日本資本主義発展過程の生きたモデルとしての鈴木藤三郎―わが国の産業革命の体現者としての鈴木藤三郎!著者(鈴木五郎)が今、彼の一生を跡づけようとするに当たっても、このサーチ・ライトによって照らし出したいと念願している。この光に照らし出された彼の人生行路の姿は、単に一個人の伝記というよりも、より深い意義があろうと信ずるからである。それはともかく、藤三郎は、このように開国の気運が大波のようにわが国に襲いかかっているさ中に、うぶ声をあげたのであった。けれども当時は、この国内の大動揺が波及するにはあまりにも草深い遠州秋葉街道の一宿場、森の小商人の小せがれに過ぎなかったから、夏は前の太田川で水を浴びたり、秋は後の庵山(あんやま)へ栗拾いに行ったりして、事もなく幼い日を過ごした。そして藤三郎が3歳4ヶ月の安政6年(1859年)3月5日に、同じ森町中町の鈴木伊三郎(妻やす)の跡継ぎとしてもらわれた。養家も、生家と同じように貧しい菓子屋であった。藤三郎は6歳になると、寺子屋へあげられた。まだ小学校というものはなく、お寺で坊さんが、読み書きソロバンだけを教えていた。彼は、その頃から、また随分強情な子供であった。思い立ったことは、どこまでもやり遂げるというその強情さは、近所、隣でも評判なくらいだった。こんなこともあった。ある時、藤三郎は養母からいいつけられて、紺屋(こうや)へ使いに行った。「紺屋」とは今の染物屋のことで、したがって天候に支配される場合が多く、とかく、約束の期日におくれがちなので、当てにならない約束のことを「紺屋の明後日(あさって)」と、諺にもいった位である。この時も、頼んだ物はまだできていないで、ことわざ通り「明後日(あさって)いらっしゃい」といわれた。それで翌々日、また行った。ところがまだできていず、また「明後日いらっしゃい」だった。そこで、怒った少年の藤三郎は、「もう、そんなにたびたびお母さんに『まだできていません、まだできていません』という訳にはゆきません。できていなければ、できるまで、ここで待たしてもらいます。」 と、入口の縁台にすわりこんで、日が暮れても、どんなになだめすかしても帰ろうとしない。これには、さすがの紺屋のおやじさんも閉口して、おかみさんを養母の処へあやまりにやって、訳を話して、養母から帰るようにという使いをよこしてもらったので、ようやく彼も帰ったという話もあるくらいである。 藤三郎は、このように強情でも、学問することは好きでもありできも良くて、お師匠さまからも可愛がられていた。しかし、生家と同じく養家も貧しい棒飴菓子商であったから、寺子屋は11歳になったばかりの慶応2年の暮れでおろされて、翌3年(1867年)の初春から家業を手伝わされることになった。世の中は、桜田門外での井伊大老の暗殺から七卿落ち、再度の長州征伐を経て、この年の10月に徳川幕府から朝廷に大政が奉還されるに至って、封建時代の帳(とばり)の裂け目から日本資本主義の黎明の光が射し始めた。けれども、まだ一介の鼻たらし小僧にすぎない藤三郎は、朝早くから叱られ叱られ餡(あん)を煮たり飴を練ったりして、できればそれをかついで、秋葉山のほうまで山坂四十八瀬を越えて売りに行くのが日課であった。

2025.07.26

-

花岡大学 三分間講話エキス 滴水の由来「なぜ一滴の水でも生かして使おうとしないのか」

12 滴水の由来 「なぜ一滴の水でも生かして使わないのか」 宣牧(せんぼく)は臨済宗の僧である。岡山市の池田公の菩提寺である曹源寺に入り、儀山和尚に師事して修行した。この寺は峻烈さをもって聞こえている。 ある夏の夕方、儀山和尚が風呂へ入ろうとされたが、湯が熱いので「誰か水をくれないか」とどなった。宣牧はいちはやく、手桶の水を運んだ。湯を適当にうけて、手桶の底に少しばかり水が余ったので、宣牧はそれをサッと地面にまいた。すると和尚から罵声を浴びた。「物は大は大、小は小で使い道がある。なぜ、少しの水でもそれを生かして使わないのか。僅かな水でも、花や木にかけてやれば生きる、この因地の修行が陰徳だ。」宣牧は後に京都の天龍寺で大衆を教化したが、その一生を通じて、このときの強烈な教えを忘れないように、自らの名前を「滴水(てきすい)」と号し、一滴の水も御仏の賜物として大切にした。※由理滴水(ゆり てきすい) 1822-1899。江戸末から明治初期の臨済宗の僧侶。丹波国白道路村(現・京都府綾部市)に由理彦兵衛の長男として生まれる。父の遺言により9歳の時に出家し、のち備前の曹源寺に儀山善来禅師を慕って赴くが、謝絶された。3日間懇請し続け入室を許された。28歳の時に禅師の命により安芸国・佛通寺の瞶翁和尚の法化を助け、京都・嵯峨にある義堂和尚を訪問しそこに居住する。41歳の時に天龍寺西堂に任命され、義堂に代わって叢林を指導する。明治4年(1871年)に天龍寺派管長、明治5年(1872年)に大教正となり、禅宗三派(臨済宗・曹洞宗・黄檗宗)の管長に選任された。明治12年(1879年)2月東京に赴き、天龍寺伽藍再建について政府に請願し、天龍寺再建に専念した。

2025.07.26

-

岡山県立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』と報徳の師父シリーズを寄贈する。

岡山県立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』と報徳の師父シリーズを寄贈する。栃木県、東京都、富山県立、大阪府立、長崎県立図書館に次いで福島県、神奈川県立図書館の7都道府県立図書館の蔵書となった。岡山県立図書館の本会出版図書の収蔵状況1 砂糖王鈴木藤三郎2 資料で読む技師鳥居信平著述集3 二宮金次郎の対話と手紙 4 二宮尊徳と日本近代産業の先駆者鈴木藤三郎5 八田與一と鳥居信平 6 報徳産業革命の人7 報徳記を読む 第1集 『報徳記』第一巻(『報徳要典』準拠全ルビ原文(朗読・輪読用)、現代語訳、資料集) 8 報徳記を読む 第2集 『報徳記』巻のニ、『報徳論』(『報徳要典』準拠全ルビ)、報徳本教・青木村治蹟9 報徳記を読む 第3集 『報徳記』巻の三、巻の四、巻の五(『報徳要典』準拠全ルビ) 10 報徳記を読む 第4集 『報徳記』第六~八巻全ルビ補注付原文、現代語訳 11 報徳記を読む 第5集 二宮先生語録 12 補注鈴木藤三郎の『米欧旅行日記』 第2刷13 ボーイズ・ビー・アンビシャス 第5集(二刷) 内村鑑三 神と共なる闘い

2025.07.26

-

日本が合意したことを見た時、韓国は『そんなまさか』という反応だっただろう

ラトニック長「欧州連合(EU)と韓国が緊迫して米国との交渉に乗り出している」日本が5500億ドル(約80兆円)の投資の見返りとして関税引き下げを得たことが他の国々との交渉の構図を変えたと強調ラトニック長官「韓国と日本は互いを常に意識している。韓国が(米国と)日本との合意内容を読んだら、悔しがる声が聞こえてくることだろう」「日本が合意したことを見た時、韓国が何を思ったか、想像に難くない。おそらく『そんなまさか』という反応だっただろう」「今日韓国は私のオフィスに来て対話を交わす予定だ」 ラトニック長官「韓国(企業)は米国で多くの工場を運営しているが、主な部品と技術は依然として輸入している」部品に対する関税適用を通じて部品に含まれた「技術的価値」まで関税対象に含めるという立場を再確認した。単純な組み立てのみ米国で行い高付加価値技術は海外にあるという構造を、関税政策で変えるという意味とみられる。 EUも来月1日に施行予告された関税30%適用を避けるために米国との交渉を急いでいる。ラトニック長官は、EUが15%水準の関税で妥協しようと試みていると伝えた。

2025.07.26

-

神奈川県立図書館と福島県立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』が蔵書となった👏

神奈川県立図書館と福島県立図書館に『安居院庄七と鷲山恭平』が蔵書となった。福島県、栃木県、東京都、神奈川県、富山県立、大阪府立、長崎県立図書館の7都道府県立図書館の蔵書となった。一方、青森県、三重県、奈良県、広島県、福岡県、熊本県の6県立図書館で「蔵書とできません」と返却されてきた(返却用レターパックを送って、でも循環し活用できてよかった)。福島県立図書館の本会出版図書の所蔵状況1 安居院庄七と鷲山恭平2 報徳開拓者安居院義道3 資料で読む技師鳥居信平著述集4 シナリオで読む砂糖王鈴木藤三郎の報徳5 二宮先生語録6 八田與一と鳥居信平7 報徳記を読む 第4集8 鈴木藤三郎の『米欧旅行日記』9 報徳記を読む 第3集10 報徳記を読む 第2集11 報徳記を読む 第1集12 二宮尊徳と日本近代産業の先駆者鈴木藤三郎13 鈴木藤三郎

2025.07.26

-

「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その2

32おいたち 安政6年(1859)の秋も大分深くなった、ある晴れた日のことである。 秋葉街道-といっても、今では知る人もあまりないが、静岡県から山越しに長野県の飯田へ抜ける要路として、昔は相当に賑わっていた街道がある。その入口は東海道の掛川で、三里先に森という小さい町がある。 この町の中ほどのみすぼらしい駄菓子屋の店先で、浅緑に澄みわたった大空から降りそそぐような小春日に包まれながら一人の幼児が、さっきから片手に持った何かを、耳のそばで振ってみたり、手のひらの上でころがしてみたりしながら、夢中になって遊んでいた。それは、きょう、向かいの小父さんから土産にもらった土鈴(どれい)-素焼に朱や緑で美しく彩色した鈴であった。 貧しい家に生まれ、貧しい家にもらわれて、ロクなおもちゃ一つ持っていなかった、ようやく4歳になったばかりの幼児には、それが、どんなに嬉しいことであったろう。大事に大事に握りしめて、ソッと耳のそばで振ってみると、コロコロという良い音がする。それは、春さきに田圃(たんぼ)でなく、蛙の声よりももっといい。まるで魂の上を柔らかい羽箒(はぼうき)でなでられでもしたように、ウットリとせずにはいられないような音だった。幼い彼は、いくたびかその土鈴を振っては、夢心地の快感に浸っていた。 しかし、やがてこの幼児の心に、晴れわたった青空の片隅に、いつの間にか一片の雲が湧き出るように一つの疑問が首をもたげてきた。それは(こんな美しい音を出すこの土鈴の内部には、どんなにすばらしい仕掛けがしてあるのだろうか?それを知りたい)という好奇心である。彼はその土鈴の細く開いている鰐口(わにぐち)に、つぶらな眼を押しつけて、息をこらして中をのぞいて見た。だが、中はまっ暗で、なんにも見えない。振っては中をのぞき、また振っては中をのぞき、そうしたムダな努力を、どれだけ繰り返したことだろう。その努力がムダならばムダなほど、彼の好奇心は強まらない訳にはいかなかった。青空のようだった幼い彼の心は、今はもうすっかり好奇心の雲で覆われてしまった。 もうこの上は、この土鈴をこわして、中の仕掛けを知るよりほかはないという考えが、彼の柔らかな頭にチラリと浮かんだ。しかし、どうして、この大切な土鈴をこわすというような馬鹿なことができよう。そんなことをしたら、この魂をくすぐられるような天来の妙音は、永久に聞かれなくなってしまうではないか!そんなことは、考えただけでも魂が凍るようだ。彼は、そんな悪魔のささやきのような考えを振り払うように身震いをして、小さい手のひらの中の土鈴をシッカリと握りしめた。だが、このときには、もう悪魔の鈎(かぎ)のように鋭い爪は、彼の心に深く突き刺さっていて、惨酷なまでに幼い好奇心をかい立てた。そして死ぬような苦しい思いをしながら、とうとうその土鈴を割って、中の仕掛けを見ようという決心を、この幼児がせずにはいられなくしてしまった。 いくたびかのためらいのあとで、彼は軒先の雨落石(あまおちいし)の上にその土鈴をおいた。そして、手ごろの石をさがして。右手に持って振り上げた。もしそのとき、彼の顔を見ていた人があったとしたら、幼児でも。こんなに深刻な表情をする瞬間があるものかと、驚いたことであろう。やがて、震えながら上げられていた小さい手が、振り下ろされた。それは、彼にとっては、自分の心臓を打ち砕くのと、同じ努力であり苦痛であった。その手の下で、ガシャッというかすかな音がして、土鈴は、いくつかの破片となって飛び散った。そしてそのカケラの間から、豆粒ほどの小石がコロコロと転がり出した。それが、この神秘な音の唯一の種であった。それが、幼い彼が死ぬほどの思いをして、探知しようとした仕掛けの全部であった。 これを知ったときに、彼は初めて大きな声で泣いた。怪我でもしたかと、養母が驚いて駆け出して来たほどに大声で泣いた。それは、悲しいばかりの、口惜しいばかりの涙ではなかった。むしろそれは、大人が命がけの仕事をやり遂げたあとで、ひとり静かに流す涙、それに近い涙であった。 そんな好奇心は幼児の特色であり、だれでも、幼いときには必ず一度や二度はやっていることではある。しかし、それを大人になってまでも記憶している者は、ほとんどない。彼は、この自分の幼時の経験を、晩年になってからも、昨日の印象のようにハッキリと、その子供たちに物語った。老年になって記憶が消えないくらいに、彼のこうした探究心は、幼時から異常に強烈だった。『三つ子の魂、百までも』というが、このあらゆる事物に対する異常に強烈な探求心こそは、彼の生涯を貫いての性格であった。 この幼児こそ、明治時代の後半に食品工業のほとんど全般にわたって、その製法を根本的に改革する159件の発明を完成して、わが国で本格的に産業革命をやり遂げた唯一の人として、今でも輝いている鈴木藤三郎の幼い頃の姿であった。

2025.07.26

-

二宮翁夜話巻の1ー 6

196二宮翁夜話巻の1【6】尊徳先生はこうおっしゃった。天理と人道との差別を、よく弁別する人は少ない。人身があれば欲があるは、すなわち天理である。田畑に草が生ずるのと同じだ。堤防は崩れ、堀は埋まり、橋は朽ちる、これがすなわち天理である。そうであれば、人道は私欲を制することを道とし、田畑の草を取り去ることを道とし、堤防は築き立て、堀はさらい、橋は掛け替えることを道とする。このように、天理と人道とは、別のものであるため、天理は万古変ずることなく、人道は一日怠るならばたちまちに廃してしまう。そうであれば人道は勤めることを尊び、自然にまかせることを尊ばない。人道の勤めるべきは、己れに克つ教えである。己れというのは私欲である。私欲は田畑にたとえれば草である。克つとは、この田畑に生ずる草を取り捨てることをいう。己れに克つとは、 自分の心の田畑に生ずる草をけずり捨て、とり捨て、我が心の米麦を、繁茂させる勤めである。これを人道というのだ。論語に、己れに克って礼に復(かえ)るとあるのは、この勤めのことである。【6】翁曰く、天理と人道との差別(さべつ)を、能(よ)く弁別(べんべつ)する人少(すくな)し。夫(そ)れ人身あれば欲あるは則(すなわ)ち天理なり。田畑へ草の生ずるに同じ。堤(つつみ)は崩(くず)れ堀は埋(うづま)り橋は朽(くち)る、是(こ)れ則(すなわ)ち天理なり。然(さ)れば、人道は私欲を制(せい)するを道とし、田畑の草をさるを道とし、 堤(つつみ)は築立(つきた)て、堀(ほり)はさらひ、橋(はし)は掛替(かけかへ)るを以て道とす。此(こ)の如(ごと)く、天理と人道とは、格別(かくべつ)の物(もの)なるが故に、天理は万古(ばんこ)変ぜず、人道は一日怠れば忽(たちま)ちに廃す。されば人道は勤(つとむ)るを以て尊(たふと)しとし、自然(しぜん)に任ずるを尊(たふと)ばず。夫(そ)れ人道の勤(つと)むべきは、己(おのれ)に克(か)つの教(をし)へなり、己(おのれ)は私欲なり。私欲は田畑に譬(たと)へれば草なり。克(か)つとは、此(こ)の田畑に生ずる草を取り捨(すつ)るを云ふ。己(おのれ)に克(か)つは、 我心(がしん)の田畑に生ずる草をけずり捨(す)て、 とり捨て、我心(がしん)の米麦(こめむぎ)を、繁茂さする務(つと)めなり。是を人道といふ。論語に、己(おのれ)に克(か)つて礼に復(かへ)るとあるは此(こ)の勤(つと)めなり。

2025.07.26

-

花岡大学 三分間講話 10 カントの時間厳守

10 カントの時間厳守 ドイツの哲学者カントは80歳の生涯を研究に捧げ、独身で、質素な自分の家の書斎と大学を往復して暮らした。彼は時間について厳格で、起床は五時、就寝は十時と決めていた。 五時寸前に、下男のランペが「お時間です」と彼を起こす。前の夜、どんなに夜更かしした朝でも、彼はその声で飛びおきた。後年、カントは「ランペよ、お前と30年も暮らしてきたが、二度まで私を起こさなければなかったことは一日たりともあるまい」と自慢したほどだった。 いつも3時には必ず散歩に出かけ、その時間は一分と違ったことはなかった。そのため町の人々は、彼の通るのをみて、時計をあわせたほどだったという。ある日いつもの時間にカントが散歩に出てこないので、周囲の人々はなにかあったのかと騒ぎになった。その日、カントはルソーの「エミール」を読みふけって、いつもの散歩を忘れてしまったのであった。※イマヌエル・カント(Immanuel Kant) 1724-1804。ドイツの哲学者、思想家。プロイセン王国出身の大学教授。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱した。

2025.07.26

-

横浜桐蔭大学に『安居院庄七と鷲山恭平』と「報徳の師父」シリーズを寄贈する。

青森県立図書館に寄贈した『安居院庄七と鷲山恭平』他の本が返却されてきた。「青森県立図書館奉仕課 資料担当でございます。先日、郵送にて寄贈いただきました書籍5点につきましては、館内で検討させていただきました結果、蔵書としての受入は見送らせていただくこととなりました。折角のお申出でしたが、お気持ちに沿うことができず、申し訳ありません。同封の文書にありましたとおり、他図書館にて御活用いただきますよう、返送手続きのお願いの御連絡でございます。なお、当館では、原則として寄贈後の返送依頼をお断りしております。https://www.plib.pref.aomori.lg.jp/library-info/donation/」全国の皆様に読んでもらい、報徳思想と安居院庄七について知らせたいと念願するも、多くの県立図書館で「蔵書として受け入れできません」と返却あるいは無視されるが、それぞれの図書館の受け入れ方針でもありやむを得ない。こうして返却していただいて大学図書館などに循環して寄贈できるだけでも感謝。横浜桐蔭大学に『安居院庄七と鷲山恭平』と「報徳の師父」シリーズを寄贈する。横浜桐蔭大学の本会出版図書の収蔵状況1 遠州報徳の師父と鈴木藤三郎大学図書館 B1・第3閲覧室 2 報徳記を読む第1集 大学図書館 B1・第3閲覧室 157.2:H:1 0107143794 ---第2集 大学図書館 B1・第3閲覧室 157.2:H:2 0107142903 ---第3集 大学図書館 B1・第3閲覧室 157.2:H:3 0107144537 ---第4集 大学図書館 B1・第3閲覧室 157.2:H:4 0107146938 ---3 新渡戸稲造 (にとべいなぞう) の留学談・帰雁 (きがん) の蘆 (あし)大学図書館 B1・第3閲覧室 289.1:N 0107142895 ---4 内村鑑三神と共なる闘い : 不敬事件とカーライルの「クロムウェル伝」大学図書館 B1・第3閲覧室 5 札幌農学校教授・技師広井勇 (いさみ) と技師青山士 (あきら) : 紳士 (ジェントルマン) の工学の系譜大学図書館 B1・第3閲覧室6 報徳産業革命の人 : 報徳社徒鈴木藤三郎の一生大学図書館 B1・3閲電動(和)

2025.07.26

-

二宮翁夜話巻の1 【4】

196二宮翁夜話巻の1【4】尊徳先生がおっしゃった。人道は人造である。だから自然に行われるところの天理とは別である。天理とは、春生じ秋は枯れ、火は乾燥するにつき、 水は低いところに流れる。昼夜運動して万古かわらないものがこれである。人道は日夜人の力をつくし、保護して成る。だから天道の自然にまかせるときは、たちまちにすたれて行われなくなる。だから人道は、情欲のままにする時は、立たないのだ。たとえばまんまんとした海上は道がないようであるけれども、船の道を定め、これによらなければ、岩にふれてします。道路も同じく、自分の思うままにゆく時は突き当ってしまう。言語も同じく、思うままに言葉を発する時は、たちまち争いを生じてしまう。これによって人道は、欲を抑え情を制し、勤め勤めて成るものである。美食や美服を欲するのは天性の自然である。これをため、これを忍んで家産の分内に随わせる。身体の安逸奢侈を願うのもまた同じだ。好むところの酒を控えて、安逸を戒しめ、欲するところの美食や美服を抑えて、分限の内を省いて余剰を生じ、他に譲り、将来のために譲るがよい。これを人道というのだ。【4】 翁曰く、夫(そ)れ人道(じんだう)は人造(じんぞう)なり、されば自然に行はるゝ処(ところ)の天理とは格別(かくべつ)なり。天理とは、春生じ秋は枯れ、 火は燥(かわ)けるに付(つ)き、 水(みづ)は卑(ひく)きに流(なが)る。昼夜(ちうや)運動して万古(ばんこ)易(かは)らざる是(これ)なり。人道は日々(にちにち)夜々(よよ)人力(じんりょく)を尽(つく)し、保護(ほご)して成(な)る。故(ゆゑ)に天道の自然(しぜん)に任(にん)ずれば、忽(たちまち)に廃(すた)れて行はれず。故(ゆゑ)に人道は、情欲(じやうよく)の侭(まま)にする時は、立(た)たざるなり、譬(たと)へば漫々(まんまん)たる海上(かいじやう)道なきが如(ごと)きも、船道(ふなみち)を定め是(これ)によらざれば、 岩にふるゝ也(なり)。道路も同じく、己(おの)が思ふ侭(まま)にゆく時は突当(つきあた)り、言語(げんご)も同じく、思ふまゝに言葉(ことば)を発する時は、忽(たちまち)争(あらそ)ひを生ずるなり。是(これ)に仍(より)て人道は、欲を押(おさ)へ情(じやう)を制(せい)し勤(つと)め勤(つと)めて成(な)る物なり。夫(そ)れ美食美服を欲するは天性(てんせい)の自然、是(これ)をため是(これ)を忍(しの)びて家産(かさん)の分内(ぶんない)に随はしむ。身体(しんたい)の安逸奢侈(あんいつしゃし)を願(ねが)ふも又(また)同じ、 好(この)む処(ところ)の酒を控(ひか)へ、安逸(あんいつ)を戒(いま)しめ、欲する処(ところ)の美食美服(びしょくびふく)を押へ、分限(ぶんげん)の内(うち)を省(はぶ)いて有余(いうよ)を生じ、他に譲(ゆず)り向来(かうらい)に譲るべし、是(これ)を人道といふなり。☆「人道は人造である。人道は日々夜々人力を尽くして保護してなるのだ。」と尊徳先生はいうのである。小田原藩主大久保忠真候は、二宮金次郎のこの論説に「老子を超える」と驚嘆した。そして、忠真候は鵜沢作右衛門から、桜町における金次郎の実践の報告を聞いて、「金次郎は今年いくつになるか。そうか、49歳か、それではまだ格別年老いているわけではないし、おいおい道が開けることもあるだろう。あの者は、今日の所行が自然と天理にかなっておる。世人が多く学問などしても、身の行いを正さないところから、何のやくにもたたないことに、ままなっている。金次郎は全く青表紙ども(儒学者)の学問と違って、正業を、天理に当てて執り行っておること、つくづくと感心している。」と賞賛されたのだった。そして「誠は天の道なり。これを誠にするは人の道なり」と金次郎の望みのままに大書して与えたのであった。

2025.07.26

-

二宮翁夜話巻の1 【5】

196二宮翁夜話巻の1【5】尊徳先生はおっしゃった。人のいやしむところの畜道(動物の世界)は天理自然の道である。尊ぶところの人道は、天理にしたがうけれども 、また作為の道であって自然の道ではない。なぜかといえば、雨にはぬれ日には照らされ風には吹かれ、春は青草を食べ、秋は木の実を食べ、有れば飽きるまで食べ、無い時は食べないでいる。これが自然の道でなくて何であろうか。居宅を作って風雨をしのぎ、蔵を作って穀物を貯え、衣服を製して寒暑をしのぎ、いつでも米を食べるようなことが作為の道でなくて何であろうか。自然の道でないことは明らかである。自然の道は、万古すたれず、作為の道は怠ればすたれる。それであるのにその人間が作った道を誤って、天理自然の道と思うから、願う事が成らず、思う事がかなわないのだ。そしてついには我が世は憂き世であるなどと言うに至るのである。人道は荒々たる原野のうち、土地が肥沃で草木が繁茂するところを田畑となして、これには草が生じないようにと願い、土性がやせて草木が繁茂しない地をまぐさ場として、ここには草の繁茂する事を願うようなものだ。これをもって、人道は作為の道であって、自然の道にないというのだ。遠く離れた所の理を見なければならない。【5】 翁曰く、夫(そ)れ人の賤(いやし)む処(ところ)の畜道(ちくどう)は天理自然の道なり。尊(たふと)む処(ところ)の人道は、天理に順(したが)ふといへども 、 又(また)作為(さくゐ)の道にして自然(しぜん)にあらず。如何(いかん)となれば、雨にはぬれ日には照られ風には吹かれ、春は青草(あをくさ)を喰(くら)ひ秋は木(こ)の実(み)を喰(くら)ひ、有れば飽(あ)くまで喰(くら)ひ無き時は喰(くら)はずに居(を)る。是(これ)自然(しぜん)の道にあらずして何ぞ。居宅(きょたく)を作りて風雨(ふうう)を凌(しの)ぎ、蔵を作(つく)りて米粟(べいぞく)を貯(たくは)へ、衣服(いふく)を製(せい)して寒暑(かんしょ)を障(ささ)へ、四時(じ)共に米を喰(くら)ふが如(ごと)き、是(こ)れ作為(さくゐ)の道にあらずして何ぞ。自然の道にあらざる明(あきら)かなり。夫(そ)れ自然の道は、万古(ばんこ)廃(すた)れず、作為(さくゐ)の道は怠(おこた)れば廃(すた)る。然(しか)るに其(そ)の人作(にんさ)の道を誤(あやま)つて、天理自然(てんりしぜん)の道(みち)と思(おも)ふが故(ゆゑ)に、願(ねが)ふ事(こと)成(な)らず思ふ事叶(かな)はず、終(つひ)に我世(わがよ)は憂世(うきよ)なりなどゝいふに至(いた)る。夫(そ)れ人道は荒(くわう)々たる原野(げんや)の内(うち)、土地肥饒(とちひぜう)にして草木(さうもく)茂生(もせい)する処(ところ)を田畑(たはた)となし、是(これ)には草(くさ)の生(しやう)ぜぬ様(やう)にと願(ねが)ひ、土性(どしやう)瘠薄(せきはく)にして草木(さうもく)繁茂(はんも)せざる地を秣場(まぐさば)となして、此処(ここ)には草の繁茂(はんも)せん事を願(ねが)ふが如し。是(これ)を以(もつ)て、人道は作為(さくゐ)の道にして、自然の道にあらず。遠(とほ)く隔(へだた)りたる所の理(り)を見るべきなり。☆尊徳先生の言葉にはリズムがある。畳み込むように重ねこむ。「いかんとならば、雨にはぬれ、日には照られ、風には吹かれ、春は青草を食らい、秋は木の実を食らい、有れば飽くまで食らい、無き時は食らわずにおる。これ自然の道にあらずして何ぞ。居宅を作りて風雨をしのぎ、蔵を作りて米粟を貯え、衣服を製して寒暑を障(ささ)へ、四時とも米を食らうがごとき、これ作為の道にあらずして何ぞ。自然の道にあらざる明らかなり。」表にいけば裏にいき、針が交互にさすように縦の糸を通しては横の糸をからめ布ができあがっていくように右に足を出して、次ぎには左足を出し人は交互に足を出して歩むことができるように尊徳先生のものの考え方や言葉はそのような発想をされ、教え示されている。

2025.07.26

-

花岡大学 三分間講話 頼春水 屈辱を小さな報復ではなく、おおらかな感謝に振り替える。

9 頼春水 屈辱を小さな報復ではなく、おおらかな感謝に振り替える。頼春水は、頼山陽の父である。安芸竹原(現在の広島県竹原市)の紺屋の長子として生まれた。春水は、11歳のころ、父に代わって、名主のところへ挨拶にいった。ところが、子供で、心安くその旨を名主に告げると名主は顔色を変えて怒り出した。「その態度は何だ。ろくな挨拶もできないとは、生意気千万だ」と、いきなり春水の頬を、平手打ちした。春水は 驚き、帰りしょんぼりと帰りながら考えた。「なんとかして名主よりもえらい人間になり、今日の屈辱をはらし、見返してやろう」そして泣き泣き父親に訴えた。父は言った。「名主より上になるには、学者になるか医者になるかして、よい主君に仕えるよりほかにない」「きっと立派な学者になってみせます」春水は志を立てて、19歳で大阪に出て、ひたすら勉学に励んだ。そして儒者として高名をはせ、広島藩に召し抱えられることとなった。ある日、春水は彼を殴った名主を招いて言った。「私が儒者になれたのは、すべてあなたのおかげです。今日はそのお礼をいうためにお招きしたのですから、ゆっくりくつろいでいただきたい」と口上を述べて厚くこれをもてなした。※頼春水 1746-1816。江戸時代中期・後期の儒学者、詩人。頼山陽の父。広島藩7代藩主浅野重晟に藩儒として招聘され、藩内に学問所を創立。江戸勤番となり、世継ぎの教育係を務める。朱子学で藩の学制を統一した。松平定信が老中となると朱子学を幕府正学とすることに成功する。また林家の私塾を官学化し昌平坂学問所とした。

2025.07.25

-

「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その1

32「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著1~2頁 発明王の面影 私は鈴木藤三郎氏を一度見たことがある。明治42年頃と思う。鈴木氏が創立者の一人である静岡県の周智農林学校に奉職していた私は、生徒の修学旅行に付き添って東京へ行く途中、当時鈴木氏が隠棲していた富士の裾野の農園に生徒と共に一泊させて貰った。主人は上京して不在であったが、翌日私たちが佐野駅(現在の裾野)から汽車に乗ろうとしていると、ちょうど東京から着いて下車した鈴木氏と駅でお目に掛ったのだ。頭髪はほとんど白く、でっぷりとした温顔の紳士だった。それが私がこの偉人を見た最初であり最後だった。 鈴木藤三郎は、発明王として、大事業家として、中央に雄飛した存在で、地方的関係は少なかったが、それでも郷党の間では憧憬の的で、ほとんど神様くらいに思っていた。実際普通の人間業であれだけの発明をしたり、あれだけ先覚者的事業をなしとげられるものではない。政治家や世間並の実業家とちがって、ほんとに根底から、第一歩から、自己の創意を生かしていった大事業家であった。鈴木の発明や事業については本書に詳しいから贅言しないが、彼こそは明治が生んだ最大傑物の一人であった。 彼の最後の発明、事業となった日本醤油会社の、早造り醤油なども、現在では皆それを実行している。時代が早過ぎたために、反って神秘化されて、それが彼の失脚の因となったとは皮肉である。その成功を恐れる一派の卑劣な陥穽があったという説もあるが、ここでは言わない。 この偉人の伝記が今度嫡子五郎氏によって、正確に、客観的に書かれたことは、故人を追慕するばかりではない。これによって感激奮起する人が必ず少なくないことを確信する。 昭和31年10月 村松梢風3~5頁 序 鈴木藤三郎氏は、我が国製糖業の開祖である。静岡県下の一菓子商から身を起し、粉骨砕身、はじめ氷糖の製造に成功し、さらに苦心研鑽のすえ、輸入粗糖から精製糖の製造に手を染め、明治29年1月7日、東京小名木川畔に、日本精製糖株式会社を創設した。これが、日本製糖業の発祥である。 日清戦争後、台湾の糖業適地に着眼し、蔗作原料から製白糖への一貫作業の実現を期すべく、台湾製糖株式会社を設立して初代社長となり、台湾における糖業開発に先鞭をつけた。我が国糖業の規模と体容は、ここに一歩前進を遂げ、将来の発展の礎石を築いたものと言える。 しかし、糖業経営のみならず、また食料工業技術の発明にも、大いに力を傾注している。製糖技術は申すに及ばず、機械製塩法、促成醤油醸造法、熱風乾燥器、燃焼器、煮炊器等、晩年の約10年間に159件の発明を完成した。これらに関連する製塩業、醤油醸造業、水産加工業は、複雑な原因のために大成しなかったとしても、事業家としてあるいは発明家として、いわゆる報徳精神をもって生涯を貫いた気迫と努力には、何人も敬意を表さねばなるまい。 戦後日本の製糖事業は、台湾の基地を失い、ほとんど外国よりの輸入原糖に依存し、これに精製加工を施す程度の規模に縮小している。したがって今や、自らの手に原料を確保することによって、斯業(しぎょう)の安定と発展を図ることが、緊急の課題となりつつある。あたかも鈴木藤三郎氏が日本に精製糖業を興し、しかして台湾糖業に進出せんとした明治30年前後の様相に、髣髴(ほうふつ)たるものがある。 日本糖業の進路はどうあるべきか、ないしは、広く経営者や事業家や発明家の心構えの在り方について、本書「鈴木藤三郎伝」は、貴重な示唆を与えるものと信じ、敢えて推奨するものである。 昭和31年9月12日 藤山愛一郎 ※藤山愛一郎は明治30年(1897)、藤山雷太の長男として東京で生まれた。大正7年(1918)慶応義塾大学法学部を病気のため中退。大日本製糖(株)社長を25年務めた父・雷太の後を継いで昭和9年(1934)に社長に就任した。(38歳の若さでした。就任当時、昭和2年(1929)の世界恐慌をきっかけに暴落した砂糖相場が関税引き上げなどから回復。会社経営も安定し始めた頃で、製糖業界の好況とともに戦前の黄金時代を築いた。 昭和16年(1941)、44歳で東京商工会議所会頭、日本商工会議所会頭に就任。 戦後、公職追放となりましたが昭和25年(1950)に追放解除となり財界復帰。 製糖事業を再開したばかりの大日本製糖(株)再建に力を注ぐとともに日本航空会長、日本テレビ取締役などに就任した。 昭和26年(1951)のユネスコ総会の日本代表を務め、昭和32年(1957)には岸首相の要請で民間人として外務大臣に就任。これを機に大日本製糖(株)社長をはじめ財界の要職を後進に譲り政界の道を進んだ。 翌年、衆議院議員に当選。第2次岸内閣の外務大臣、池田内閣の経済企画庁長官、自民党総務会長を歴任。昭和50年(1975)78歳の時、政界を引退。特に日中国交回復に尽力した政治家として名を残した。 昭和60年(1985)死去、88歳。

2025.07.25

-

二宮翁夜話 巻の1【3】

196二宮翁夜話 巻の1【3】尊徳先生はおっしゃった。人道はたとえば、水車のようなものだ。その形、半分は水流にしたがい、半分は水流に逆らって回っている。まるごとに水中に入れば回ることができず流れてしまうであろう。また水を離れれば回る事はない。仏教の僧侶のように、世を離れ、欲を捨てたのは、たとえば水車が水を離れたようなものだ。また凡俗の者が教義も聞かず、義務もしらないで、私欲一偏に執着するのは、水車をまるごと水中に沈めたようなものだ。ともに社会の用をなさない。だから人道は中庸を尊ぶ。水車の中庸は、よろしいほどに水中に入って、半分は水にしたがい、半分は流水に逆のぼって、運転が滞らないところにある。人の道もそのようで、天理にしたがって種を蒔き、天理に逆らって、草を取り、欲にしたがって家業を励み、欲を制して義務を思うべきである。【3】 翁曰く、夫(そ)れ人道(じんどう)は譬(たとへ)ば、水車(みづぐるま)の如(ごと)し。其(そ)の形(かたち)半分は水流(すゐりう)に順(したが)ひ、半分は水流に逆(さから)ふて輪廻(りんくわい)す。丸(まる)に水中に入れば廻(まは)らずして流(なが)るべし。又(また)水を離(はな)るれば廻(まは)る事あるべからず。夫(そ)れ、仏家(ぶつけ)に所謂(いはゆる)知識(ちしき:僧のことを善知識といい、それを縮めて知識という。)のごとく、世(よ)を離れ、欲を捨てたるは、譬(たとへ)ば水車(みづぐるま)の水を離れたるが如(ごと)し。又(また)凡俗の教義(けうぎ)も聞(き)かず、義務もしらず、私欲一偏(へん)に着(ちやく)するは、水車(みづぐるま)を丸(まる)に水中(すゐちゆう)に沈(しづ)めたるが如(ごと)し。共(とも)に社会(しやかい)の用(よう)をなさず。故(ゆゑ)に人道(じんどう)は中庸(ちゆうよう)を尊(たふと)む。水車(みづぐるま)の中庸(ちゆうよう)は、宜(よろ)しき程(ほど)に水中(すゐちゆう)に入りて、半分は水に順(したが)ひ、半分は流水に逆昇(さかのぼ)りて、運転(うんてん)滞(とどこほ)らざるにあり。人の道もその如(ごと)く、天理に順(したが)ひて種(たね)を蒔(ま)き、 天理に逆(さから)ふて、草を取り、欲に随(したが)ひて家業(かげふ)を励(はげ)み、欲を制(せい)して義務を思ふべきなり☆二宮尊徳先生はたとえの名人だった。キリストといい、釈尊といい、たとえを使った教えが多い。真理はそのままではなかなか理解しがたい、身近なものにたとえて真理を理解させるということだろうか。あるいは、真理は小さなものまで開顕しているが、愚かな我々は教示されるまで気がつかないということなのであろうか。さもあればあれ、この水車のたとえも「人の道も水車のように、天理にしたがって種を蒔いて、 天理に逆らって草を取り、欲にしたがって仕事に励み、欲を制して義務を思い、譲るべきである。」という教えをよくあらわして実に印象深い教えである。

2025.07.25

-

疲労を感じない人ほど危ない!?

疲労を感じない人ほど危ない!?日本科学未来館で解き明かされる「疲れ」の正体7/24(木)疲労研究の第一線で活躍される、東京慈恵会医科大学 疲労医学講座 特任教授・近藤 一博先生によると、「人はなぜ疲れるのか?」という質問は、「人はなぜ痛みを感じるのか」という質問とよく似ているという。疲労科学を専門とする近藤 一博先生「疲れと痛み、どちらも『生体アラーム』と呼ばれる、我々に身体の危険を知らせてくれる仕組みです。そもそも疲れは、体の細胞の活動が低下して十分に働けなくなった“状態”である『疲労』と、この『疲労』を脳が感じて、疲れたという“感覚”が生じる現象の『疲労感』とに分かれます。生物は、細胞を使いすぎると、細胞が死んでしまうなどの不可逆的な現象がおきますので、その前に細胞が無理に働かないように活動を低下させます。これが『疲労』です。その際、脳に『疲労』を伝えることで『疲労感』を発生させ、疲れたから休みたいと、身体の無理な活動を避けるようにするのです」つまり『疲労』と『疲労感』は、二つで一つ。どちらが欠けてもいけない。ここで気をつけなければいけないのは、身体が「疲労」しているのに、勝手に「疲労感」が減少すれば「疲労」も減少すると勘違いしていること、と先生は続ける。「疲れ対策に、サウナやエナジードリンクを取り入れる方もいると思います。でも、これらでは『疲労感』は抑制されますが、『疲労』は減少せず、むしろ増加してしまうのです。この状態が危険なのは、身体が『疲労』していることが問題なのに、『疲労感』だけを抑制して、疲れがとれたと思い込んでしまうことです。サウナやエナジードリンクのほかに、カフェインの摂りすぎや仕事のやりがいも、行きすぎると過労死の原因にもなる可能性もあります」では、忙しいけれど全く疲れを感じないというモンスターは要注意!??「はい。たとえば『最近、仕事がうまくいっていて疲れを感じない』というのは、実は身体からの危険信号である可能性があることを、頭の片隅においていてください」きちんと疲れを感じなければ休めない。では、「休む」とは、どういった状態なのか? 忙しい現代人、休み方が分からないという声も聞く。「先ほど申し上げた『疲労』を回復させ、『疲労感』を減少させる働きを『休み』といいます。『疲労』に対しては、働きすぎた身体の細胞の活動を抑えることや、栄養素を与えること。『疲労感』の場合は、『疲労』を減少させることで『疲労感』を減少させるほかに、気分転換や自律神経を整えることで、過剰な『疲労感』をもとの正常な状態に戻します。休み方が分からないという方は、いま感じている疲れが、『疲労』が主なのか『疲労感』が主なのか? 細胞の働きすぎなのか、栄養素不足なのか? 過剰な『疲労感』をもたらしているのは何か? などという疲れの原因を知って、原因に合わせた対策をとることが重要です」そこでこの夏、出かけていただきたいのが、東京・江東区にある「日本科学未来館」である。森羅万象を科学する同館では、2025年7月16日(水)~9月15日(月・祝)、近藤 一博先生監修のもと、「疲労」を科学的に紐解く特別企画「ツカレからの脱出~疲れとやすみのサイエンス」が開催される。本企画を担当する科学コミュニケーターの渡邉桂佑さんに、見どころを伺った。「大切なことは、疲れにまず気づくことです。本企画では、最新の疲労科学の成果に基づき、『疲労』と『休み』をセットで紹介しています。また、ご自宅ではできないような、『日本科学未来館』ならではの新たな休み方体験もご用意しています。上:デジタル森林浴「uralaa (うらら)」提供:フォレストデジタル株式会社 、下:呼吸するようなクッション「Fufuly(ふふりー)」提供:Yukai Engineering Inc中には、一見すると『休みにつながるのだろうか?』と思われるようなものもあるのですが、休み方は人それぞれ。同じ人でも、肉体疲労か精神疲労か、場面やタイミングでも、最適な休み方は違います。実際に体験・体感していただくことで、自分らしい休み方を選び取れるようになるはずです。疲労にお悩みの方はもちろん、よく働き、よく遊び、人生を楽しんでいる、もっと頑張りたい方々に寄り添う展示になっていると思います。お子さまからご年配の方まで、どなたでも楽しめる内容です。どうぞお越しください」なお、会期中には、特別イベントも開催予定だ。眠りを持ち運ぶ「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」提供:株式会社NTT DXパートナー / 株式会社Konel十人十色の「疲れ」と「休み」。その正体を知り、バリエーション豊かな癒やしグッズを体験しながら、自分にぴったりの「休み」を探してみよう。思いもよらない回復法と出会えるかもしれないぞ!■ツカレからの脱出~疲れとやすみのサイエンス開催期間:2025年7月16日(水)~9月15日(月・祝)※9月2日(火)、9月9日(火)は休館会場:日本科学未来館 1階 シンボルゾーン費用:無料 ※常設展、特別展やドームシアターの鑑賞は有料

2025.07.25

-

花岡大学 三分間講座より フォードの健康の秘訣「自分で薪(まき)を割れ、二重に温まる」

7 フォードの健康の秘訣「自分で薪(まき)を割れ、二重に温まる」 自動車の発明を完成させたヘンリー・フォードは「適当な運動と腹八分目の小食と新鮮な空気」を健康の秘訣として、簡素な生活をしていた。痩せてはいたが、健康で、厳冬でもコートを着ないでピンピンしていた。 ある時、町の市会で、大会社の重役をしている肥満の友人にあった。「フォード君、君は今にも餓死するように痩せているね。いくら能率増進といっても、命をつなぐくらいのものを食べたらどうかな」と冗談を言った。 フォードは「忠告はありがたいが、僕自身は一度も病院の世話になったことがないのだ。市で病院を経営しているので、僕も時々病院に行くのだが、食べ過ぎで手術されている人を見るときまって、君みたいに太っちょだよ」と答えて、会が終ると「僕の健康の秘訣を見せてやるから来たまえ」と友人を自動車で自分の家に連れて行った。 フォード家のストーブの上の壁には「自分で薪(まき)を割れ、二重に温まる」と彫った額が掲げてあった。※ヘンリー・フォード(Henry Ford) 1863-1947。アメリカ合衆国の企業家、自動車会社フォード・モーターの創設者であり、工業製品の製造におけるライン生産方式による大量生産技術開発者である。フォードはアメリカの人々が購入できる初の自動車を開発・生産した。T型フォードは、世界で累計1,500万台以上も生産され、産業と交通に革命をもたらした。フォードは、消費者優先主義が平和の鍵だというグローバルなビジョンを持っていた。体系的なコスト削減を強力に推進し、多くの技術革新やビジネス上の革新をもたらした。

2025.07.25

-

阿修羅像、もう一つ顔

阿修羅像、最先端のデジタル技術で調査すると…もう一つ顔が出現7/23(水) 奈良市の興福寺の国宝・阿修羅(あしゅら)像(奈良時代)を、X線CTなど最先端のデジタル技術で調査した結果、顔の表情が現在と原型では異なっていたことが、奈良大(奈良市)で13日に開かれた公開講演会で紹介された。3Dプリントで石膏(せっこう)化したところ、三つある顔のうち、右脇面の原型は口を開き、驚いたような表情だった。 同大学創立100周年と通信教育部創立20周年を記念した公開講演会「阿修羅のひみつ―天平の至宝を未来につなぐ―」で紹介し、約800人が聴き入った。 2009年、福岡県太宰府市の九州国立博物館で展覧会を開いた際、阿修羅像をX線CTで調査した。そのデータから3Dプリントで石膏化し、内面に貼られた裏打ち布部分を削って凹凸を反転したところ、完成像とは違う顔が現れた。 右脇面の完成像は下唇をかんで泣くのをこらえているような表情だが、原型像は口を開けて何かに驚いているような顔だった。 講演した今津節生学長(保存科学)は「X線CTで内側から見ると、もう一つ顔があり、今の阿修羅像と表情が違っていた」と説明。山崎隆之・愛知県立芸術大名誉教授(日本彫刻技法史)は「口を開けていたのは、経典に基づき、金鼓の音に反応した様子を表していたのではないか」と説いた。

2025.07.24

-

スープは病気のときに効果がある

スープは病気のときに効果があるのか? 300人以上を対象に分析 英国と豪州の研究チームが発表7/24(木)英国のUniversity of the West of ScotlandやオーストラリアのUniversity of Adelaideに所属する研究者らが発表した論文「Were Our Grandmothers Right? Soup as Medicine-A Systematic Review of Preliminary Evidence for Managing Acute Respiratory Tract Infections」は、急性呼吸器感染症に対するスープの治療効果について体系的な文献レビューをした研究報告だ。研究チームは2024年2月までに発表された1万598件の論文を検索し、最終的に4つの研究(合計342人)を分析対象とした。これらの研究は北米とアジアで実施され、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の風邪やインフルエンザ様症状を持つ患者が含まれていた。 分析の結果、スープを摂取した群では症状の重症度が軽減し、病気の期間が1~2.5日短縮することが明らかになった。特に鼻づまり、のどの痛み、咳などの症状に改善が見られた。さらに、2つの研究では炎症性バイオマーカーであるインターロイキン6(IL-6)、腫瘍壊死因子α(TNF-α)、C反応性蛋白(CRP)の減少も確認できた。 研究で使用したスープは主に鶏肉ベースで、にんじん、たまねぎ、セロリなどの野菜や、パセリ、コリアンダー、ミントなどのハーブが加えられていた。ある研究では中国伝統医学に基づく薬膳スープも検討され、朝鮮人参、生姜、シナモンなどを使用していた。対照群には介入なし、または代替飲料(水やお茶など)を与えた。 スープが呼吸器症状を改善するメカニズムとして、研究者らは複数の要因を挙げている。まず、温かい液体が粘液の排出を促進し、鼻の通りを良くする。水分補給により脱水を防ぎ、体の回復を助ける。さらに、鶏肉のタンパク質や野菜に含まれる栄養素が免疫機能をサポートする。 研究者らは、スープが従来の治療法を補完する安全で文化的に受け入れられやすい介入方法として有望であると結論づけている。特に医療資源が限られた地域では、低コストで実施可能な健康増進策として価値があるという。

2025.07.24

-

1日に7千歩歩くと、2千歩しか歩かない場合に比べて死亡リスクが47%減

1日7000歩で死亡リスク半減 心血管病、がん、認知症も抑制7/24(木) 1日に7千歩歩くと、2千歩しか歩かない場合に比べて死亡リスクが47%減るほか、心血管病やがん、認知症やうつ症状なども抑制し、幅広い健康効果につながるとの研究を、シドニー大などのチームが23日、英医学誌ランセット・パブリック・ヘルスに発表した。 1日の歩数が2千歩から3千歩、4千歩と増えていくにつれて死亡や病気発症のリスクは減っていくが、5千~7千歩台を境にリスクの減少幅が小さくなる病気もあった。チームは「1日1万歩が目標とされることはよくあるが、体をあまり動かさない人には7千歩が現実的な目標になるかもしれない」とみている。 チームは、歩数と健康に関する過去の研究57件で集められた成人約16万人分のデータを解析。1日に7千歩歩くと、2千歩の場合に比べて心血管病による死亡が47%、認知症が38%、がんによる死亡が37%、うつ症状が22%、2型糖尿病が14%減ることが分かった。 心血管病の死亡リスクは歩数が増えるほど減っていくが、約5400歩を超えると減少が緩やかになった。

2025.07.24

全238件 (238件中 1-50件目)

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- 送料無料でお得度高め✨YOLU カーム…

- (2025-10-14 07:32:34)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- 管理人が持っているガネーシャ像のこ…

- (2025-10-14 08:00:04)

-

-

-

- ダイエット日記

- ダイエット106日目 週末までに65…

- (2025-10-14 07:05:35)

-