PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

テーマ: 日本各地の神社仏閣の御朱印(2675)

カテゴリ: 神社仏閣・御朱印

道の駅 キララ多伎で迎えた島根二日目。

普段なら朝陽が昇る時には目も覚めているのですが、運転疲れもあるのか目が覚めた時には日ノ出のドラマは終わっていました。

今日はここから正面の出雲大社方向に向け移動していきます。

この道の駅では早い時間に食事が摂れず、コンビニもないので、海岸線沿いに稲佐の浜方向に走り出します。

道の駅 キララ多伎から、くにびき海岸道路を時間にして20分程東の稲佐の浜を目指す。

途中「道の駅 大社ご縁広場」の前にあるコンビニで朝御飯を調達。

この時間を利用し、コンビニから徒歩1.2分の出雲大社 宇迦橋大鳥居の写真を撮りに行く。

ここから伸びる参道が遥か先の出雲大社に続きます。

鳥居の先に見える山並みは、左から鶴山、八雲山、亀山と連なり、それらを背にして出雲大社が鎮座します。

手前を流れる堀川やその先の白い大鳥居一帯は現在架橋工事が行われていました。

朝食を買い揃え、いざ出雲大社に参拝と行きたいところですが、その前に出雲大社の西にある稲佐の浜に立ち寄る。

6:35 稲佐の浜到着。

こちらの駐車場で朝食を摂りながら、旧暦10月10日に、全国の八百万の神々はここから出雲の國に訪れる。

この弁天島、その名の通り砂浜の先の海面にあったそうです、しかし砂浜の成長もあり現在は御覧の通りです。

島の直下に賽銭箱があり、そちらで参拝を済ませて砂の採取に取りかかる。

稲佐の浜

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築北2711

波打ち際の砂を袋に採取し、これを出雲大社に持って行き、本殿後方に鎮座する素鵞社の廻り縁の下にある砂と詰め替えて自宅に持ち帰り、その砂を敷地の四方に盛ると魔除けになる。

出雲大社を訪れる前に立ち寄る理由はここにある。

7:05 下宮。

駐車場から東の細い路地を1分程進んだ三叉路の角に、樹が生い茂る大岩がありその前に鎮座します。

出雲大社の末社の一つで祭神は天照大御神をお祀りします。

「天照大御神は皇室の御祖先神で、優れた御霊徳で、その御神徳は広大無辺とされる。

下宮

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築北

ここから路地を1分程進んで上宮(仮宮₎に向かいます。

7:07 上宮(仮宮₎。

上宮

祭神 素戔嗚尊・八百萬神

由緒 一般に旧暦10月神無月と云われ、全国の八百萬神の神々が大国主大神の許に集まる事からそのように呼ばれます。

出雲では「神在月」と呼ばれています。

上宮は生きとし、生けるものの幸福と社会の繁栄の縁を結ぶ神議が行われます。

祭日 1月3日・5月14日・旧暦10月11日から17日

上宮

上宮の路地を1分程上がった右側にも末社の大歳社が鎮座しています。

大歳社

路地を抜けた国道431号線沿いに鎮座する神社で、祭神は田畑の守護神で素戔嗚尊の御子神大歳神が祀られています。

さて稲佐の浜に戻り出雲大社へ車で向かう。

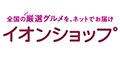

7:24 出雲大社参拝者駐車場

稲佐の浜から車で2~3分程の無料駐車場で出雲大社へは一番近い駐車場。

そこから少し国道沿いに勢溜の大鳥居へ。

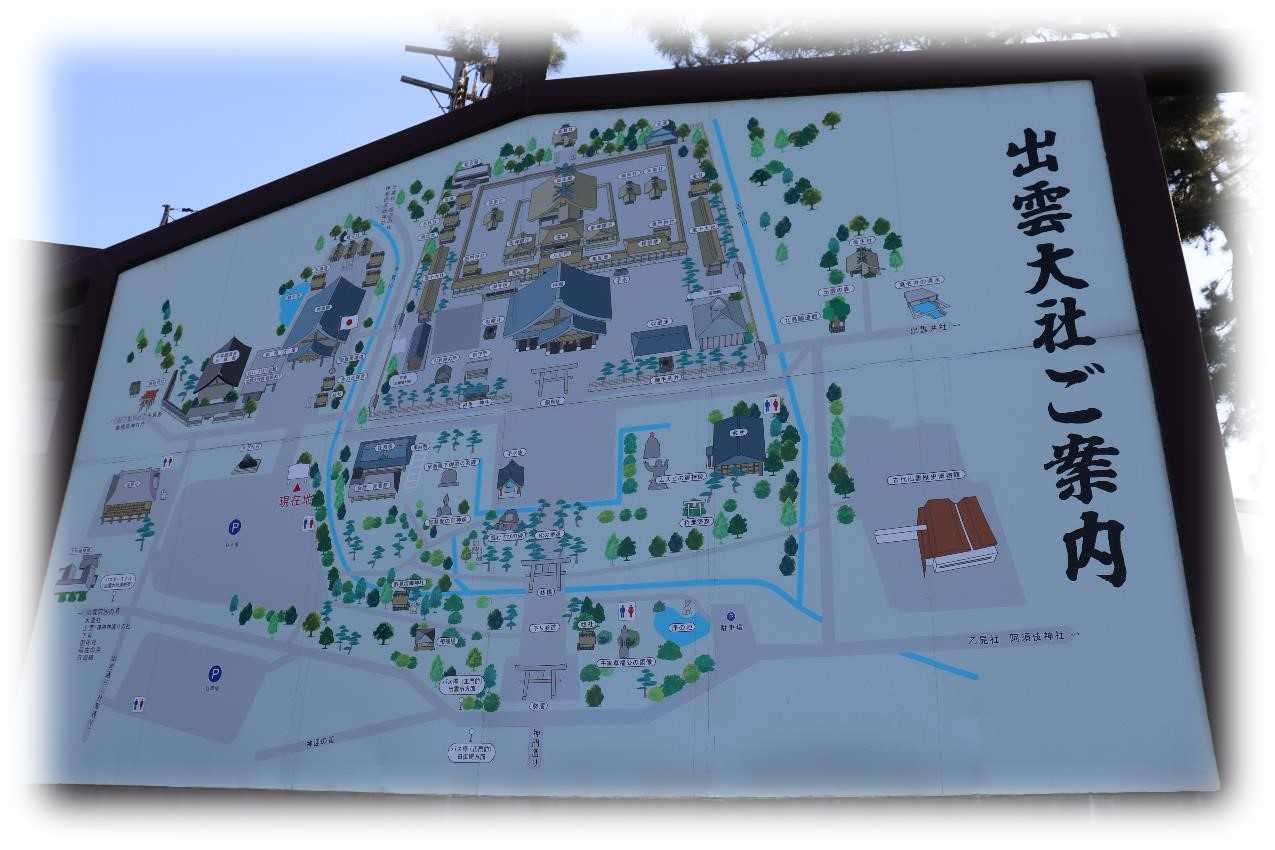

松の参道を進み、銅鳥居をくぐると出雲大社社殿。

広大な境内に鎮座する社殿は、写真では伝わらない大きなもの。

昭和38年(1963)に作られた拝殿は、棟の上端まで約13㍍あるとされ、大きな注連縄も実に小さく見える。

参拝作法は「二礼四拍手一礼」です。

出雲大社本殿から八足門方向の眺め。

左から天前社、御向社で右が出雲国一宮出雲大社の本殿。

現在の本殿は延享元年(1744)に造営された大社造りで、高さが24㍍と巨大なもので、ここに大国主大神が鎮座します。

内部は二間に分かれ、内殿の前室には客座があり、天之常立神・宇麻志阿斯訶備比古遅神・神産巣日神・高御産巣日神・天之御中主神の5柱と、中心の心柱の付近に大国主大神の御子神、和加布都努志命が祀られています。

今でも大きく高い本殿ですが、往古の本殿は48㍍の高さがあったとされ、それを示す古代本柱も見つかっています。

警備の方から教えて頂いた話ですが、素鵞川の対岸に聳える国旗掲揚塔の高さがその高さで、そこから往古の本殿の姿をイメージするといいかもしれない。

本殿後方の摂社素鵞社(そがのやしろ)

稲佐の浜から持ってきた砂は、こちらの社殿の廻り縁の下にあるこの箱に納めます。

そしてこの箱の中から砂を袋に詰めて自宅に持ち帰ります。

現地にはそうした案内がないので、書いておきます。

祭神は素戔嗚尊。

由緒

素戔嗚尊は三貴子(天照大御神、月読尊、素戔嗚尊)の一柱で、天照大御神の弟神。

出雲国に天降りされ、肥河上に於て八岐大蛇を退治され人々を助けた。

奇稲田姫を御妻として大国主大神を誕生させる。

祭日 1月28日・10月6日

境内左の庁舎から国旗掲揚塔の眺め。

往古の本殿はあの高さにあった。

大国主大神と兎の関係は古事記にも記され因幡の素兎として知られていますが、出雲大社境内には写真のようなウサギの石像が置かれていて、その数は60を超えるとも云います。

パワースポットとしてその道では知られるそうです。

神楽殿。

素鵞川右岸にある建物で、千家國造家(出雲大社宮司家₎の大広間として使用されいた。

明治に入り、出雲大社教の設立に伴い、出雲大社教の神殿としても使用され、御祈祷や結婚式をはじめ様々な祭事行事が執り行われています。

現在の建物は昭和60年(1985)に建てられたもので、正面の注連縄は拝殿の注連縄以上の大きさがある。

出雲大社は規模も大きく、境内・境外社含めすべてを巡拝するだけでも、かなりの時間を要します。

出雲大社

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築東195

11:15 荒木屋で昼食。

出雲大社から御宮通りを10分程南下した場所にある天明年間創業の老舗蕎麦屋。

こちらの開店を待ち一番乗りで入店。

出雲に来たら出雲蕎麦は食べておきたい、神社近くに多くの蕎麦屋があるものの、観光客相手の店ばかりの様に思え、どこの蕎麦が定番なのか分からず、道端の天明年間創業の看板につられて訪れました。

割子そば手前と「なめこおろし」・「有機卵」・「とろろ」の乗った割子三代そばを注文。

やくみを器に散らし、その上にだし汁をかけ、一段食べ終わるごとに汁は下の段に移し、最後の段は蕎麦湯に入れて飲み干す食べ方。

蕎麦にだし汁を直接かけるのは、ほぐれやすくするためかなぁ。

印象は悪くはない、とろろにだし汁たっぷりの蕎麦が美味しかった。

薬味に山葵は付かないので、少しもの足りなさを感じた。

荒木屋

出雲大社駐車場から 徒歩約10分

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築東409-2

さて次は出雲市から松江市に鎮座する熊野大社を目指します。

移動距離は約53㌔、移動時間は約70分程になります。

13:17 松江市八雲町熊野に鎮座する出雲国一ノ宮 熊野大社到着。

熊野大社は、日本の火の発祥の地と伝わり、出雲大社との関係が深いされます。

10月15日には鑽火祭という独特な神事が行われ、出雲大社の「古伝新嘗祭」で用いる火をおこすための「ひきりうす」と「ひきりぎね」を、出雲大社国造自ら受け取りに来る。

その際に持参する大きな餅をめぐって、押し問答が交わされる亀太夫神事は全国的にあまり例がないものという。

以下は境内解説から由緒のみ抜粋。

一説には、此の地から紀伊国に移り住んだ者が勧請したのが熊野本宮大社の元ともされるようです。

本殿は大社造りで、昭和53年(1978)に檜皮葺きの屋根から銅板葺きに改められ、その際に幣殿と拝殿を増築して現在の姿になっています。

神紋は一重亀甲に大の文字が入る。

原始は現在の「天狗山」の山頂付近に巨大な岩(磐座)があり、そこに祭祀されており、その地は「元宮ヶ成(げんぐがなり)と呼ばれていた。

本殿域には伊邪那美神社、稲田神社、社殿左の境内には稲荷神社、荒神社が祀られています。

意宇(おうろく)の六社とは出雲大社に所縁のある以下の六社をさします。

揖夜神社、六所神社、眞名井神社、八重垣神社、神魂神社、熊野大社、これらは意宇(おうろく)の六社と呼ばれ、ここ熊野大社もその一つになっています。

松江市でも観光地として推しているようですが、こちらのように神職がみえるところもあれば、無人の神社もあり、巡拝をアピールするには、なにか足りない。

専用の御朱印帳があり、神職常駐の処で御朱印を書いていただけるとか一工夫が欲しい。

其々の神社は長い歴史と大社造りの社殿など見所もありながら、参拝者の姿は少ないように感じられます。

出雲大社の後だから尚更そう感じるのだろう。

熊野大社 (意宇六社)

祭神 / 神祖熊野大神櫛御気野命

所在地 / 松江市八雲町熊野2451

次はここから10分程東の八雲町西岩坂に鎮座する志多備神社と日本一のスダジイの巨木を見に行きます。

14:15 神社近くの桑並ポケットパークに到着。

明事山の西麗に位置し、東西を山に挟まれ、桑並川沿いの谷間に農地と民家が点在する昔ながらの光景が広がる地域。

訪れた時は田植えも終え、水が張られた田んぼには、オタマジャクシや水路にはドジョウの姿が見られ生きもので溢れています、ひょっとするとホタルも見られるかもしれない。

こんもりとした杜の入口に、ポッカリ空いたように石の明神鳥居と参道が杜に続いています。

志多備神社社頭全景。

鳥居の手前に大きな狛犬が守護し、石段の先に随神門の姿が見えます。

この杜全体にシダジイが自生し、その中の二本が特に立派な樹形をしています。

その内の一本は鳥居右手の奥で覆い被さるように聳えています。

その大きさに圧倒され、上を見上げるかみさん姿が見えます。

随神門の右手奥に聳えるスダジイ。

傍らの解説によれば樹高周囲が11.4㍍、樹高薬20㍍、樹幹地上約3㍍辺りから9本に分かれ、そこから四方に枝葉を広げ、枝張りは東西に約20㍍、南北は約33㍍もあるという。

樹齢は検証されていないが、日本一の巨木という事で、幹の根元には朽ちた大繩が蛇のように巻かれています。

この大縄は大蛇を模し、10月9日に神が宿るシダジイに奉納されるという。

主祭神 / 伊弉諾尊、伊弉册尊

配祀神 / 天照大御神、月読尊、保食命、天能利刀神

所在地 / 島根県松江市八雲町西岩坂1589

車を駐車した桑並ポケットパークに戻り、そこから国道432号線で松江方向に約15分程北上し、意宇六社の一社である神魂(かもす)神社に向かう。

その前に車中の冷たいコーヒーと甘い菓子パンでおやつタイム。

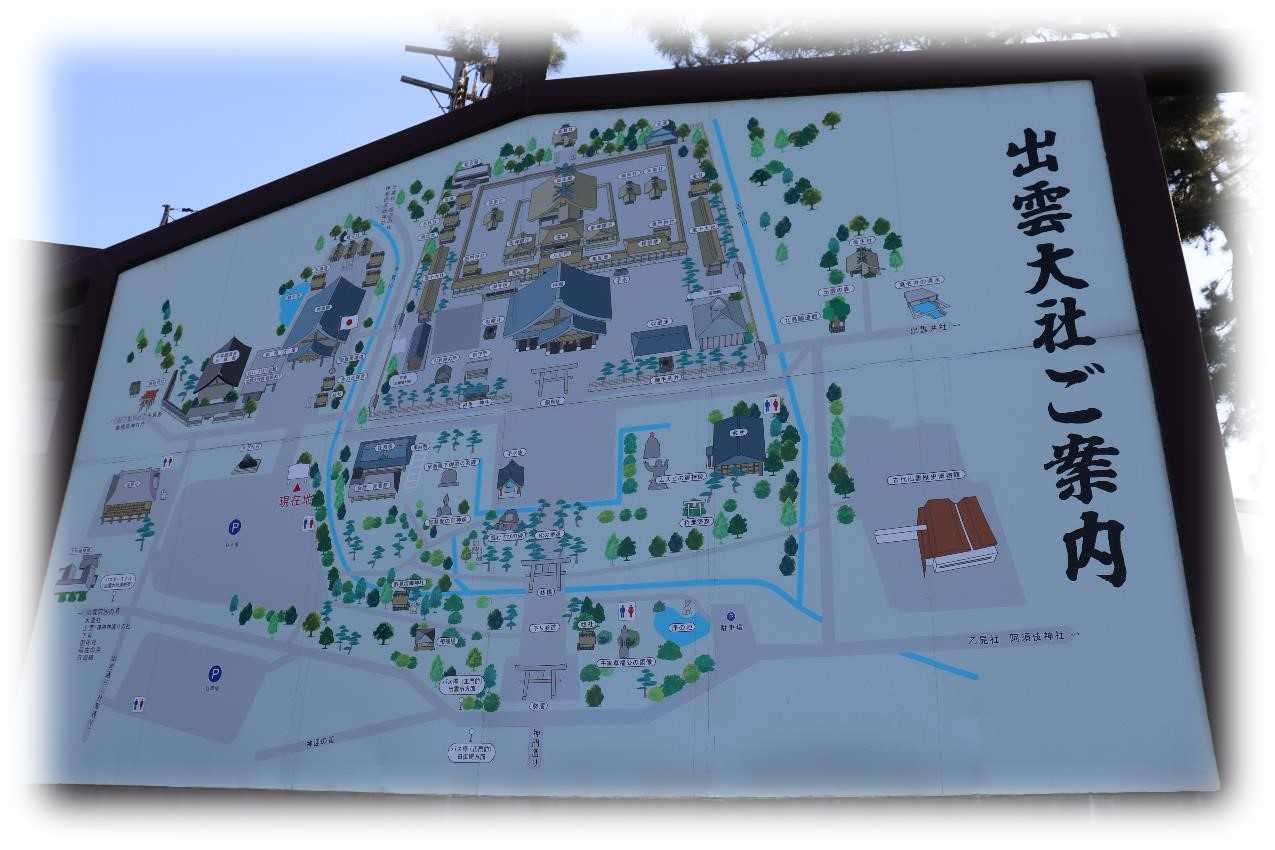

15:10神魂(かもす)神社駐車場到着。

鎮座地は室山の北嶺に位置し、ここから北は松江平野が広がっています。

この辺り一帯は出雲国造館跡推定地とされ、古くから開けた地域で古墳群や古代寺院の遺跡など見所が多い。

駐車場から少し下り、里にある一ノ鳥居へ向かい、そこから社殿に向かいます。

鳥居は木造の両部鳥居で、ここから桜並木の参道の先に木造の二ノ鳥居を構えています。

ニノ鳥居と社標。

右手の駐車場からだと、ここから境内に向かってしまいがちです。

境内へはここから少し進み、右手に境内に続く石段があります。

角が取れた石段から神魂(かもす)神社拝殿の眺め。

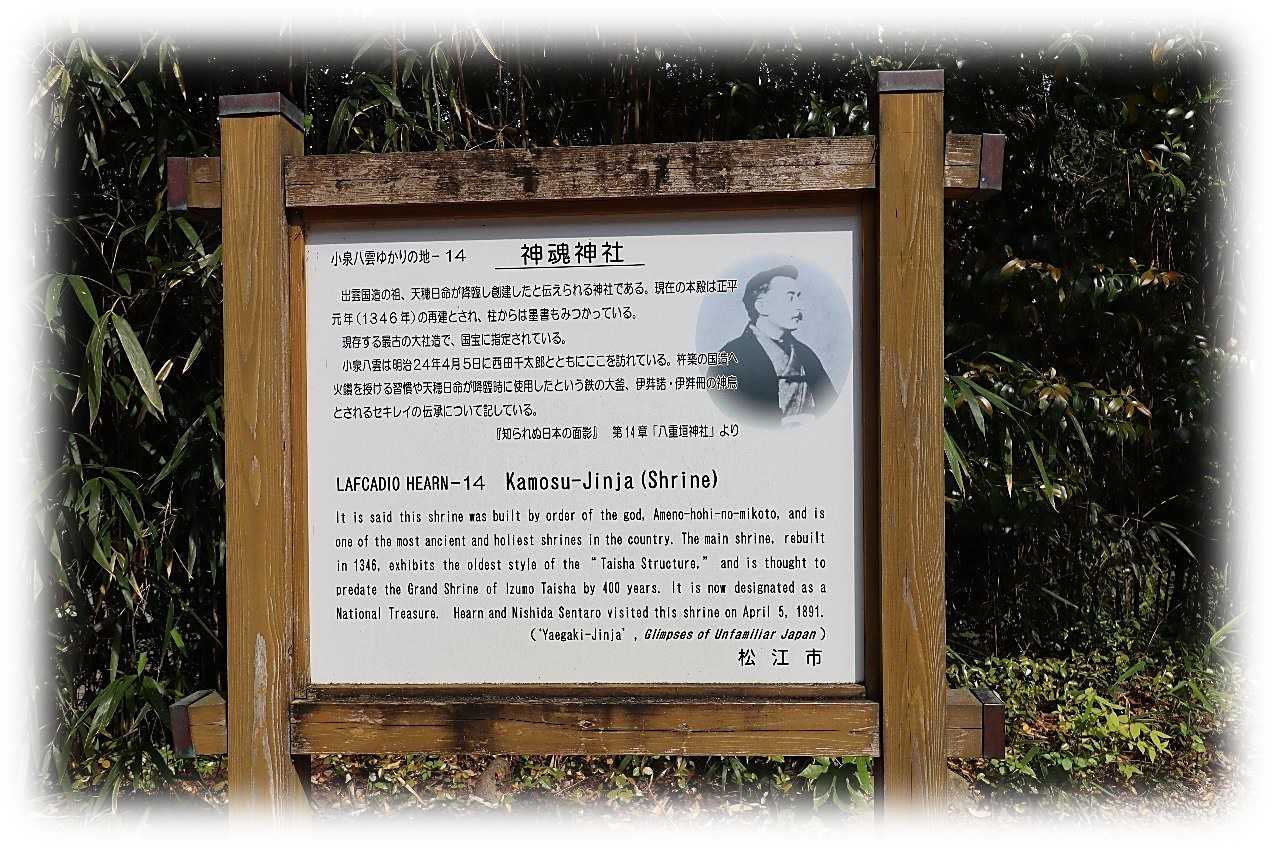

境内に建てられている解説。

社殿全景。

右から社務所、拝殿、本殿、左手は境内社の貴布祢社と稲荷社の相殿。

解説にもあるように大社造りとしては出雲大社を凌ぐ最古のものだという。

本殿は太い柱で床下を高くして作られ、棟を支える棟持柱が外側に飛び出したもので、角度のある向拝が本殿へ繋がっています。

玉垣沿いに全周を見られるのでひと回りすると楽しめると思います。

出雲大社の様に巨大ではないが、個人的に大社造りとして一番美しい形をしていると思える。

かみさんによれば、こちらの神社も神職不在のようで御朱印を手にすることは出来なかったようです。

訪れる参拝者は少なく、大陸から記念撮影を撮るために訪れる観光客は皆無。

鳥のさえずりが良く聞こえる静かで落ち着いた国宝の神社です。

神魂(かもす)神社 (意宇六社)

祭神 / 伊弉冊大神、伊弉諾大神

所在地 / 島根県松江市大庭町563

さて次は、ここから5分程西の松江市佐草町に鎮座する八重垣神社で、二日目の最後の神社となります。

神社は県道246号線沿いの松江市佐草町に鎮座しています。

写真の夫婦椿が神社の目印になるかもしれない。

神社は県道を挟んだ道路沿いに鳥居を構えています。

無料駐車場が左方向の県道沿いに複数あるので、社頭横の身障者用駐車場に駐車する必要は全くないと思います。

15:40 社頭全景。

木造明神鳥居と左に手水舎、随神門の先に社殿が広がる。

八重垣神社境内マップ。

こちらも意宇六社の一つ、というより良縁を求め水占いに訪れる縁結びの神社として認知度が高いかも知れない。

こちらの神社はそうした事から、参拝者が多く、神職も常駐し御朱印も手にすることができる。

境内は社殿左右に境内社が祀られており、祭神の素戔嗚尊と稲田姫命を祀る本殿は、こちらも大社造り。

本殿内部に描かれていた重要文化財の神像の壁画は、現在宝物殿に収蔵され拝観もできる。

右手の拝殿は1964年に再建されたもので、本殿は江戸中期のものという。

神社のはじまりは古く、社伝によれば、素盞嗚尊が八岐大蛇を退治した後、「八雲立つ出雲八重垣妻込みに八重垣造る其の八重垣を」と詠んで櫛稲田姫との住居を構えたという須賀(現在の雲南市大東町須賀)の地(須我神社)に創建されのがはじまりと云う。

後に青幡佐久佐日古命が祀られる佐久佐神社の境内に遷座。

明治5年(1872)、八重垣神社は境内佐久佐神社を合祀し、佐久佐神社と称したが、明治11年(1878)に八重垣神社に改称した。

八重垣神社

祭神 / 素盞嗚尊、稲田姫命、大己貴命、青幡佐久佐日古命

所在地 / 島根県松江市佐草町227

今日の予定はここまで、八重垣神社から県道263号線で西に向かい、本日の宿、玉造温泉の玉井別館を目指します。

移動時間は約15分程。

16:20 玉湯川左岸の玉井別館到着。

玉湯川沿いに続く道は、時間によって温泉街に入るだけの一方通行になります。

ホテルへ横付けして荷物を下ろすと、駐車場に戻るには温泉街を通り抜け、県道25号線で町を一周しなければならないので気を付けた方がいい。

(写真は翌日の朝に撮影)

本日の走行距離は約100㌔、累計660㌔。

まずは、玉造の湯に浸かり、ビールをひっかけよう。

ここの湯は無色透明・硫黄臭もなく個性がないが、風呂上がりの肌はすべすべになる印象。

宿には内風呂二つ、露天風呂が一つとサウナがあり、施設は古いかもしれないが悪い印象はなかった。

スタッフは外国人が多く、サービスに問題はないが、温泉街の見所や交通規制などの情報は乏しい様です。

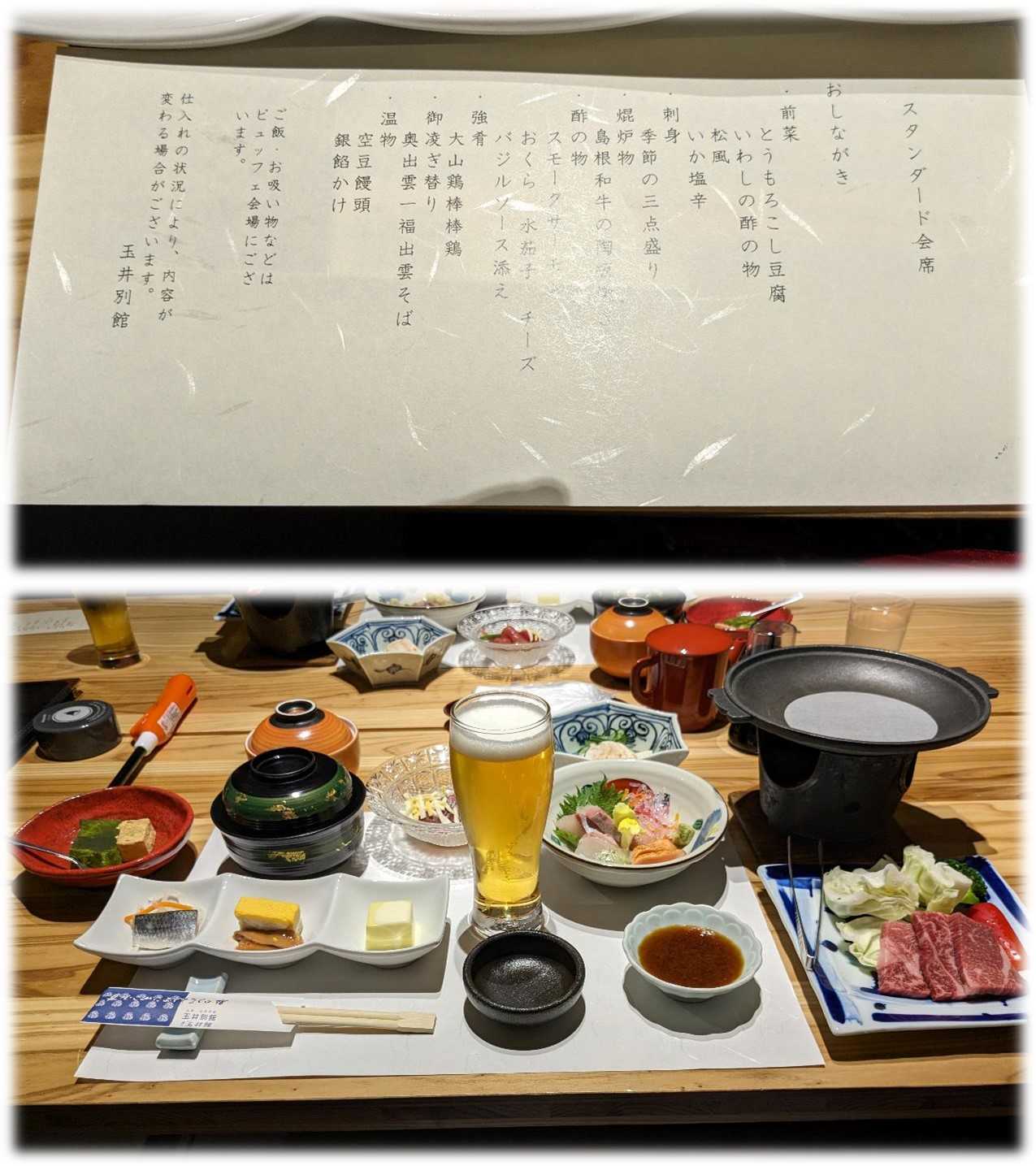

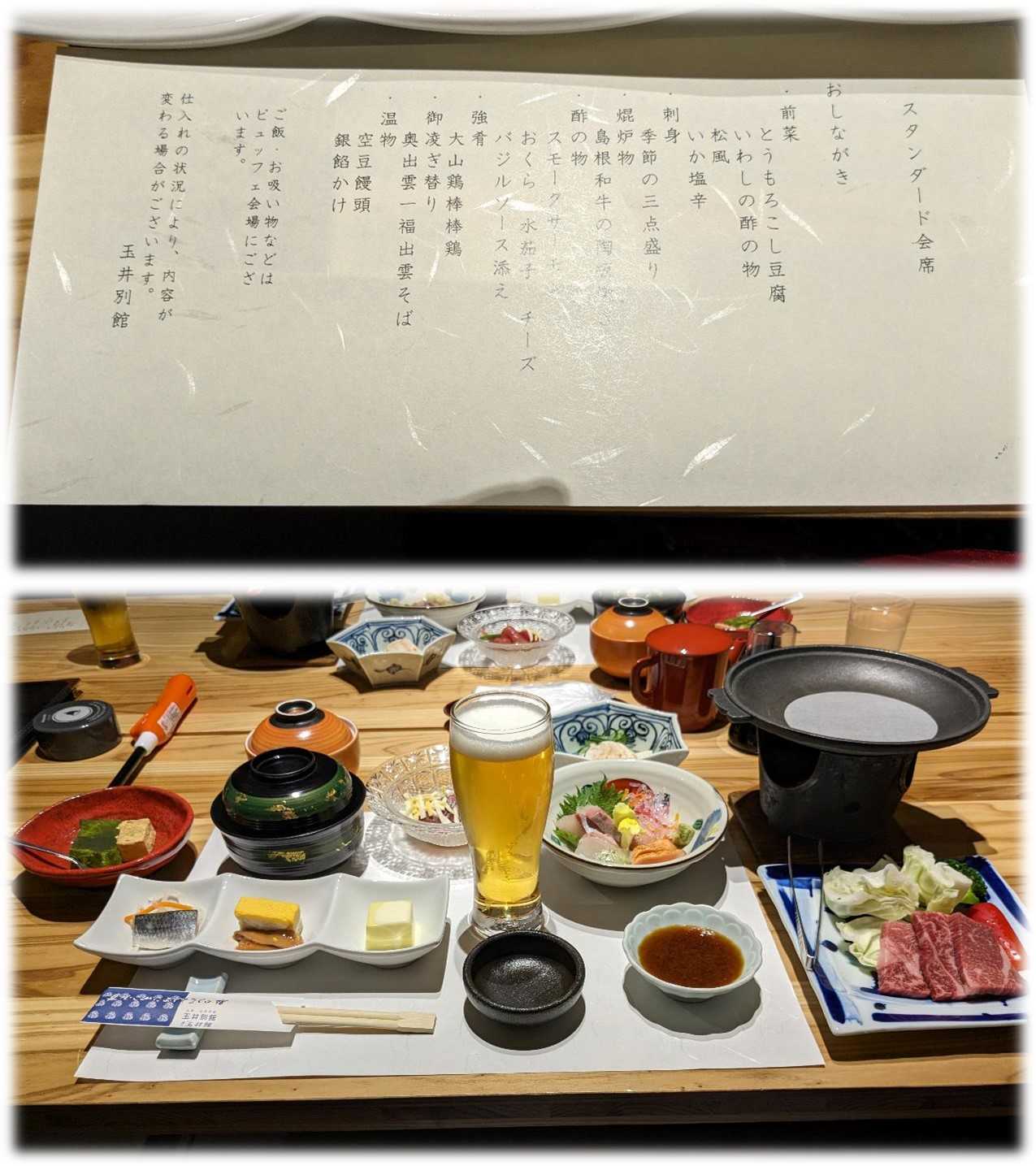

この日のお品書きと料理の一部。

ここで円安の影響を感じる一幕があった、お品書きではサーモンとあるが、事情でマグロに変更になりましたとあった。

コストコでもサーモンは安易に手が出せなくなってきた、食材を輸入に依存しているだけに、この円安の影響を首相や日銀総裁はどう考えているのだろうか。

食事は個室、そして飲み放題を付けて約13,000円程。

どこもインバウンドで価格が跳ね上がるなか、妥当な価格だと感じる。

上は飲み放題で提供されていた銘柄。

飲みやすかったのは出雲富士と月山の銘柄で、帰りにこの銘柄の酒を買い求め土産としました。

玉造温泉 玉井別館

所在地 / 島根県松江市玉湯町玉造1247

DAY2 / 走行距離約100㌔、累計660㌔ 燃料補給48liter、ガソリン単価177円(出雲市)

訪問日 / 2024/5/24

関連記事 / 二泊三日出雲の國「意宇六社めぐり」Day1

普段なら朝陽が昇る時には目も覚めているのですが、運転疲れもあるのか目が覚めた時には日ノ出のドラマは終わっていました。

今日はここから正面の出雲大社方向に向け移動していきます。

この道の駅では早い時間に食事が摂れず、コンビニもないので、海岸線沿いに稲佐の浜方向に走り出します。

道の駅 キララ多伎から、くにびき海岸道路を時間にして20分程東の稲佐の浜を目指す。

途中「道の駅 大社ご縁広場」の前にあるコンビニで朝御飯を調達。

この時間を利用し、コンビニから徒歩1.2分の出雲大社 宇迦橋大鳥居の写真を撮りに行く。

ここから伸びる参道が遥か先の出雲大社に続きます。

鳥居の先に見える山並みは、左から鶴山、八雲山、亀山と連なり、それらを背にして出雲大社が鎮座します。

手前を流れる堀川やその先の白い大鳥居一帯は現在架橋工事が行われていました。

朝食を買い揃え、いざ出雲大社に参拝と行きたいところですが、その前に出雲大社の西にある稲佐の浜に立ち寄る。

6:35 稲佐の浜到着。

こちらの駐車場で朝食を摂りながら、旧暦10月10日に、全国の八百万の神々はここから出雲の國に訪れる。

この弁天島、その名の通り砂浜の先の海面にあったそうです、しかし砂浜の成長もあり現在は御覧の通りです。

島の直下に賽銭箱があり、そちらで参拝を済ませて砂の採取に取りかかる。

稲佐の浜

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築北2711

波打ち際の砂を袋に採取し、これを出雲大社に持って行き、本殿後方に鎮座する素鵞社の廻り縁の下にある砂と詰め替えて自宅に持ち帰り、その砂を敷地の四方に盛ると魔除けになる。

出雲大社を訪れる前に立ち寄る理由はここにある。

7:05 下宮。

駐車場から東の細い路地を1分程進んだ三叉路の角に、樹が生い茂る大岩がありその前に鎮座します。

出雲大社の末社の一つで祭神は天照大御神をお祀りします。

「天照大御神は皇室の御祖先神で、優れた御霊徳で、その御神徳は広大無辺とされる。

下宮

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築北

ここから路地を1分程進んで上宮(仮宮₎に向かいます。

7:07 上宮(仮宮₎。

上宮

祭神 素戔嗚尊・八百萬神

由緒 一般に旧暦10月神無月と云われ、全国の八百萬神の神々が大国主大神の許に集まる事からそのように呼ばれます。

出雲では「神在月」と呼ばれています。

上宮は生きとし、生けるものの幸福と社会の繁栄の縁を結ぶ神議が行われます。

祭日 1月3日・5月14日・旧暦10月11日から17日

上宮

上宮の路地を1分程上がった右側にも末社の大歳社が鎮座しています。

大歳社

路地を抜けた国道431号線沿いに鎮座する神社で、祭神は田畑の守護神で素戔嗚尊の御子神大歳神が祀られています。

大歳社

さて稲佐の浜に戻り出雲大社へ車で向かう。

7:24 出雲大社参拝者駐車場

稲佐の浜から車で2~3分程の無料駐車場で出雲大社へは一番近い駐車場。

そこから少し国道沿いに勢溜の大鳥居へ。

松の参道を進み、銅鳥居をくぐると出雲大社社殿。

広大な境内に鎮座する社殿は、写真では伝わらない大きなもの。

昭和38年(1963)に作られた拝殿は、棟の上端まで約13㍍あるとされ、大きな注連縄も実に小さく見える。

参拝作法は「二礼四拍手一礼」です。

出雲大社本殿から八足門方向の眺め。

左から天前社、御向社で右が出雲国一宮出雲大社の本殿。

現在の本殿は延享元年(1744)に造営された大社造りで、高さが24㍍と巨大なもので、ここに大国主大神が鎮座します。

内部は二間に分かれ、内殿の前室には客座があり、天之常立神・宇麻志阿斯訶備比古遅神・神産巣日神・高御産巣日神・天之御中主神の5柱と、中心の心柱の付近に大国主大神の御子神、和加布都努志命が祀られています。

今でも大きく高い本殿ですが、往古の本殿は48㍍の高さがあったとされ、それを示す古代本柱も見つかっています。

警備の方から教えて頂いた話ですが、素鵞川の対岸に聳える国旗掲揚塔の高さがその高さで、そこから往古の本殿の姿をイメージするといいかもしれない。

本殿後方の摂社素鵞社(そがのやしろ)

稲佐の浜から持ってきた砂は、こちらの社殿の廻り縁の下にあるこの箱に納めます。

そしてこの箱の中から砂を袋に詰めて自宅に持ち帰ります。

現地にはそうした案内がないので、書いておきます。

祭神は素戔嗚尊。

由緒

素戔嗚尊は三貴子(天照大御神、月読尊、素戔嗚尊)の一柱で、天照大御神の弟神。

出雲国に天降りされ、肥河上に於て八岐大蛇を退治され人々を助けた。

奇稲田姫を御妻として大国主大神を誕生させる。

祭日 1月28日・10月6日

境内左の庁舎から国旗掲揚塔の眺め。

往古の本殿はあの高さにあった。

大国主大神と兎の関係は古事記にも記され因幡の素兎として知られていますが、出雲大社境内には写真のようなウサギの石像が置かれていて、その数は60を超えるとも云います。

パワースポットとしてその道では知られるそうです。

神楽殿。

素鵞川右岸にある建物で、千家國造家(出雲大社宮司家₎の大広間として使用されいた。

明治に入り、出雲大社教の設立に伴い、出雲大社教の神殿としても使用され、御祈祷や結婚式をはじめ様々な祭事行事が執り行われています。

現在の建物は昭和60年(1985)に建てられたもので、正面の注連縄は拝殿の注連縄以上の大きさがある。

出雲大社は規模も大きく、境内・境外社含めすべてを巡拝するだけでも、かなりの時間を要します。

出雲大社

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築東195

11:15 荒木屋で昼食。

出雲大社から御宮通りを10分程南下した場所にある天明年間創業の老舗蕎麦屋。

こちらの開店を待ち一番乗りで入店。

出雲に来たら出雲蕎麦は食べておきたい、神社近くに多くの蕎麦屋があるものの、観光客相手の店ばかりの様に思え、どこの蕎麦が定番なのか分からず、道端の天明年間創業の看板につられて訪れました。

割子そば手前と「なめこおろし」・「有機卵」・「とろろ」の乗った割子三代そばを注文。

やくみを器に散らし、その上にだし汁をかけ、一段食べ終わるごとに汁は下の段に移し、最後の段は蕎麦湯に入れて飲み干す食べ方。

蕎麦にだし汁を直接かけるのは、ほぐれやすくするためかなぁ。

印象は悪くはない、とろろにだし汁たっぷりの蕎麦が美味しかった。

薬味に山葵は付かないので、少しもの足りなさを感じた。

荒木屋

出雲大社駐車場から 徒歩約10分

所在地 / 島根県出雲市大社町杵築東409-2

さて次は出雲市から松江市に鎮座する熊野大社を目指します。

移動距離は約53㌔、移動時間は約70分程になります。

13:17 松江市八雲町熊野に鎮座する出雲国一ノ宮 熊野大社到着。

出雲大社と並ぶ出雲国の大社として知られる、由緒ある神社です。

主祭神は、神祖熊野大神櫛御気野命で、素戔嗚尊の別名とされています。

素戔嗚尊が婚約に際し、田姫へ櫛を贈られたという故事に基づき、4月13日には摂社稲田神社に櫛を献納する御櫛祭が行われます。

熊野大社は、日本の火の発祥の地と伝わり、出雲大社との関係が深いされます。

10月15日には鑽火祭という独特な神事が行われ、出雲大社の「古伝新嘗祭」で用いる火をおこすための「ひきりうす」と「ひきりぎね」を、出雲大社国造自ら受け取りに来る。

その際に持参する大きな餅をめぐって、押し問答が交わされる亀太夫神事は全国的にあまり例がないものという。

以下は境内解説から由緒のみ抜粋。

「延喜式名神大社 熊野大社

御祭神 神祖熊野大神櫛御気野命

由緒

御神名は素支鳴尊の御尊称で、神祖とは出雲大社の大国主神を始め神々の親なる神。

御気野とは御食を主として人びとの衣食住に広く、尊い御神威をみちびかれて日ごとに蘇生の縁を結ばれるムスビノ大神との意です。

御気野とは御食を主として人びとの衣食住に広く、尊い御神威をみちびかれて日ごとに蘇生の縁を結ばれるムスビノ大神との意です。

日本書紀(720)は659年に出雲国造が斉明天皇の勅で厳神の宮を造営したと記す。

出雲国風土記(733)は国内の186社で大社の称号を有する神社として熊野大社と杵築大社(出雲大社)を掲げ「出雲國一之宮」の崇敬を表しています。

特に、ご祭神が初めて僕火されたので日本火出初社とも称します。

古来、出雲国造(出雲大社宮司)の襲職は、神聖白してみな鎖火器拝戴の儀式を参向して仕える伝統があり、今も変ることなく行われています。

出雲国風土記(733)は国内の186社で大社の称号を有する神社として熊野大社と杵築大社(出雲大社)を掲げ「出雲國一之宮」の崇敬を表しています。

特に、ご祭神が初めて僕火されたので日本火出初社とも称します。

古来、出雲国造(出雲大社宮司)の襲職は、神聖白してみな鎖火器拝戴の儀式を参向して仕える伝統があり、今も変ることなく行われています。

一説には、此の地から紀伊国に移り住んだ者が勧請したのが熊野本宮大社の元ともされるようです。

本殿は大社造りで、昭和53年(1978)に檜皮葺きの屋根から銅板葺きに改められ、その際に幣殿と拝殿を増築して現在の姿になっています。

神紋は一重亀甲に大の文字が入る。

原始は現在の「天狗山」の山頂付近に巨大な岩(磐座)があり、そこに祭祀されており、その地は「元宮ヶ成(げんぐがなり)と呼ばれていた。

本殿域には伊邪那美神社、稲田神社、社殿左の境内には稲荷神社、荒神社が祀られています。

意宇(おうろく)の六社とは出雲大社に所縁のある以下の六社をさします。

揖夜神社、六所神社、眞名井神社、八重垣神社、神魂神社、熊野大社、これらは意宇(おうろく)の六社と呼ばれ、ここ熊野大社もその一つになっています。

松江市でも観光地として推しているようですが、こちらのように神職がみえるところもあれば、無人の神社もあり、巡拝をアピールするには、なにか足りない。

専用の御朱印帳があり、神職常駐の処で御朱印を書いていただけるとか一工夫が欲しい。

其々の神社は長い歴史と大社造りの社殿など見所もありながら、参拝者の姿は少ないように感じられます。

出雲大社の後だから尚更そう感じるのだろう。

熊野大社 (意宇六社)

祭神 / 神祖熊野大神櫛御気野命

所在地 / 松江市八雲町熊野2451

次はここから10分程東の八雲町西岩坂に鎮座する志多備神社と日本一のスダジイの巨木を見に行きます。

14:15 神社近くの桑並ポケットパークに到着。

明事山の西麗に位置し、東西を山に挟まれ、桑並川沿いの谷間に農地と民家が点在する昔ながらの光景が広がる地域。

訪れた時は田植えも終え、水が張られた田んぼには、オタマジャクシや水路にはドジョウの姿が見られ生きもので溢れています、ひょっとするとホタルも見られるかもしれない。

こんもりとした杜の入口に、ポッカリ空いたように石の明神鳥居と参道が杜に続いています。

志多備神社社頭全景。

鳥居の手前に大きな狛犬が守護し、石段の先に随神門の姿が見えます。

この杜全体にシダジイが自生し、その中の二本が特に立派な樹形をしています。

その内の一本は鳥居右手の奥で覆い被さるように聳えています。

その大きさに圧倒され、上を見上げるかみさん姿が見えます。

鳥居の扁額とその後方に聳えるシダジイ。

随神門をくぐると明るく広い境内となり、そこに大社造りの社殿が現れます。

こちらの神社の創建は定かではありません、しかし古い地史に記録が残る古社であることに間違いないでしょう。

享保2年(1717)に編纂された雲陽誌には「王子権現といわれしが尼子の兵火にかかり古文書宝物等残る物なし」とも記録が残り。

境内には、桑並地区の総荒神の依代として祀られる、スダジイの巨木が聳えています。

拝殿右から聖神社と本殿の眺め、この他にも境内社がありますが、社名札がないものがあり詳細は不明。

こちらの神社の創建は定かではありません、しかし古い地史に記録が残る古社であることに間違いないでしょう。

享保2年(1717)に編纂された雲陽誌には「王子権現といわれしが尼子の兵火にかかり古文書宝物等残る物なし」とも記録が残り。

境内には、桑並地区の総荒神の依代として祀られる、スダジイの巨木が聳えています。

拝殿右から聖神社と本殿の眺め、この他にも境内社がありますが、社名札がないものがあり詳細は不明。

随神門の右手奥に聳えるスダジイ。

傍らの解説によれば樹高周囲が11.4㍍、樹高薬20㍍、樹幹地上約3㍍辺りから9本に分かれ、そこから四方に枝葉を広げ、枝張りは東西に約20㍍、南北は約33㍍もあるという。

樹齢は検証されていないが、日本一の巨木という事で、幹の根元には朽ちた大繩が蛇のように巻かれています。

この大縄は大蛇を模し、10月9日に神が宿るシダジイに奉納されるという。

参拝を終え、写真左手の祭礼用の脇参道から神社を後にする際、一面に落ちたスダジイの実を踏みしめるとカリッ〃と乾いた音がする、今時は人も獣も食べる事はないのだろう。

二日間で訪れた神社の中では日本らしい光景が残る居心地のいいところでした。

志多備神社二日間で訪れた神社の中では日本らしい光景が残る居心地のいいところでした。

主祭神 / 伊弉諾尊、伊弉册尊

配祀神 / 天照大御神、月読尊、保食命、天能利刀神

所在地 / 島根県松江市八雲町西岩坂1589

車を駐車した桑並ポケットパークに戻り、そこから国道432号線で松江方向に約15分程北上し、意宇六社の一社である神魂(かもす)神社に向かう。

その前に車中の冷たいコーヒーと甘い菓子パンでおやつタイム。

15:10神魂(かもす)神社駐車場到着。

鎮座地は室山の北嶺に位置し、ここから北は松江平野が広がっています。

この辺り一帯は出雲国造館跡推定地とされ、古くから開けた地域で古墳群や古代寺院の遺跡など見所が多い。

駐車場から少し下り、里にある一ノ鳥居へ向かい、そこから社殿に向かいます。

鳥居は木造の両部鳥居で、ここから桜並木の参道の先に木造の二ノ鳥居を構えています。

ニノ鳥居と社標。

右手の駐車場からだと、ここから境内に向かってしまいがちです。

境内へはここから少し進み、右手に境内に続く石段があります。

角が取れた石段から神魂(かもす)神社拝殿の眺め。

境内に建てられている解説。

「小泉八雲ゆかりの地-14 神魂神社

出雲国造の祖、天穂日命が降臨し創建したと伝えられる神社である。

現在の本殿は正平元年(1346)の再建とされ、柱からは墨書もみつかっている。

現在の本殿は正平元年(1346)の再建とされ、柱からは墨書もみつかっている。

現存する最古の大社造で、国宝に指定されている。

小泉八雲は明治24年4月5日に西田千太郎とともにここを訪れている。

杵築の国造へ 火鑽を授ける習慣や天穂日命が降臨時に使用したという鉄の大釜、伊弉諾・伊弉冊の神鳥とされるセキレイの伝承について記している。

杵築の国造へ 火鑽を授ける習慣や天穂日命が降臨時に使用したという鉄の大釜、伊弉諾・伊弉冊の神鳥とされるセキレイの伝承について記している。

『知られぬ日本の面影』 第14章「八重垣神社」より 」

祭神は伊弉冊大神、伊弉諾大神をお祀りし、境内には多くの境内社が祀られています。

祭神は伊弉冊大神、伊弉諾大神をお祀りし、境内には多くの境内社が祀られています。

社殿全景。

右から社務所、拝殿、本殿、左手は境内社の貴布祢社と稲荷社の相殿。

解説にもあるように大社造りとしては出雲大社を凌ぐ最古のものだという。

本殿は太い柱で床下を高くして作られ、棟を支える棟持柱が外側に飛び出したもので、角度のある向拝が本殿へ繋がっています。

玉垣沿いに全周を見られるのでひと回りすると楽しめると思います。

出雲大社の様に巨大ではないが、個人的に大社造りとして一番美しい形をしていると思える。

かみさんによれば、こちらの神社も神職不在のようで御朱印を手にすることは出来なかったようです。

訪れる参拝者は少なく、大陸から記念撮影を撮るために訪れる観光客は皆無。

鳥のさえずりが良く聞こえる静かで落ち着いた国宝の神社です。

神魂(かもす)神社 (意宇六社)

祭神 / 伊弉冊大神、伊弉諾大神

所在地 / 島根県松江市大庭町563

さて次は、ここから5分程西の松江市佐草町に鎮座する八重垣神社で、二日目の最後の神社となります。

神社は県道246号線沿いの松江市佐草町に鎮座しています。

写真の夫婦椿が神社の目印になるかもしれない。

神社は県道を挟んだ道路沿いに鳥居を構えています。

無料駐車場が左方向の県道沿いに複数あるので、社頭横の身障者用駐車場に駐車する必要は全くないと思います。

15:40 社頭全景。

木造明神鳥居と左に手水舎、随神門の先に社殿が広がる。

八重垣神社境内マップ。

こちらも意宇六社の一つ、というより良縁を求め水占いに訪れる縁結びの神社として認知度が高いかも知れない。

こちらの神社はそうした事から、参拝者が多く、神職も常駐し御朱印も手にすることができる。

境内は社殿左右に境内社が祀られており、祭神の素戔嗚尊と稲田姫命を祀る本殿は、こちらも大社造り。

本殿内部に描かれていた重要文化財の神像の壁画は、現在宝物殿に収蔵され拝観もできる。

右手の拝殿は1964年に再建されたもので、本殿は江戸中期のものという。

神社のはじまりは古く、社伝によれば、素盞嗚尊が八岐大蛇を退治した後、「八雲立つ出雲八重垣妻込みに八重垣造る其の八重垣を」と詠んで櫛稲田姫との住居を構えたという須賀(現在の雲南市大東町須賀)の地(須我神社)に創建されのがはじまりと云う。

後に青幡佐久佐日古命が祀られる佐久佐神社の境内に遷座。

明治5年(1872)、八重垣神社は境内佐久佐神社を合祀し、佐久佐神社と称したが、明治11年(1878)に八重垣神社に改称した。

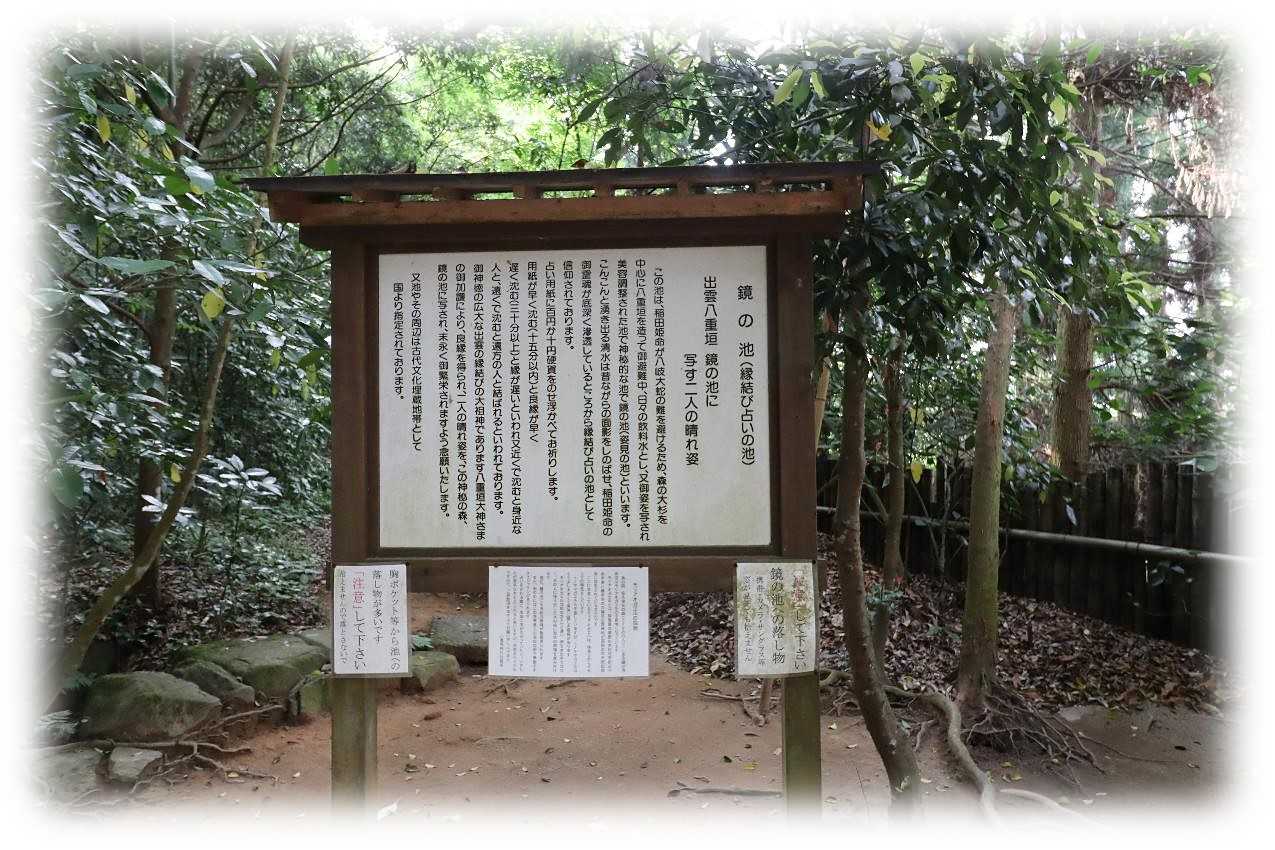

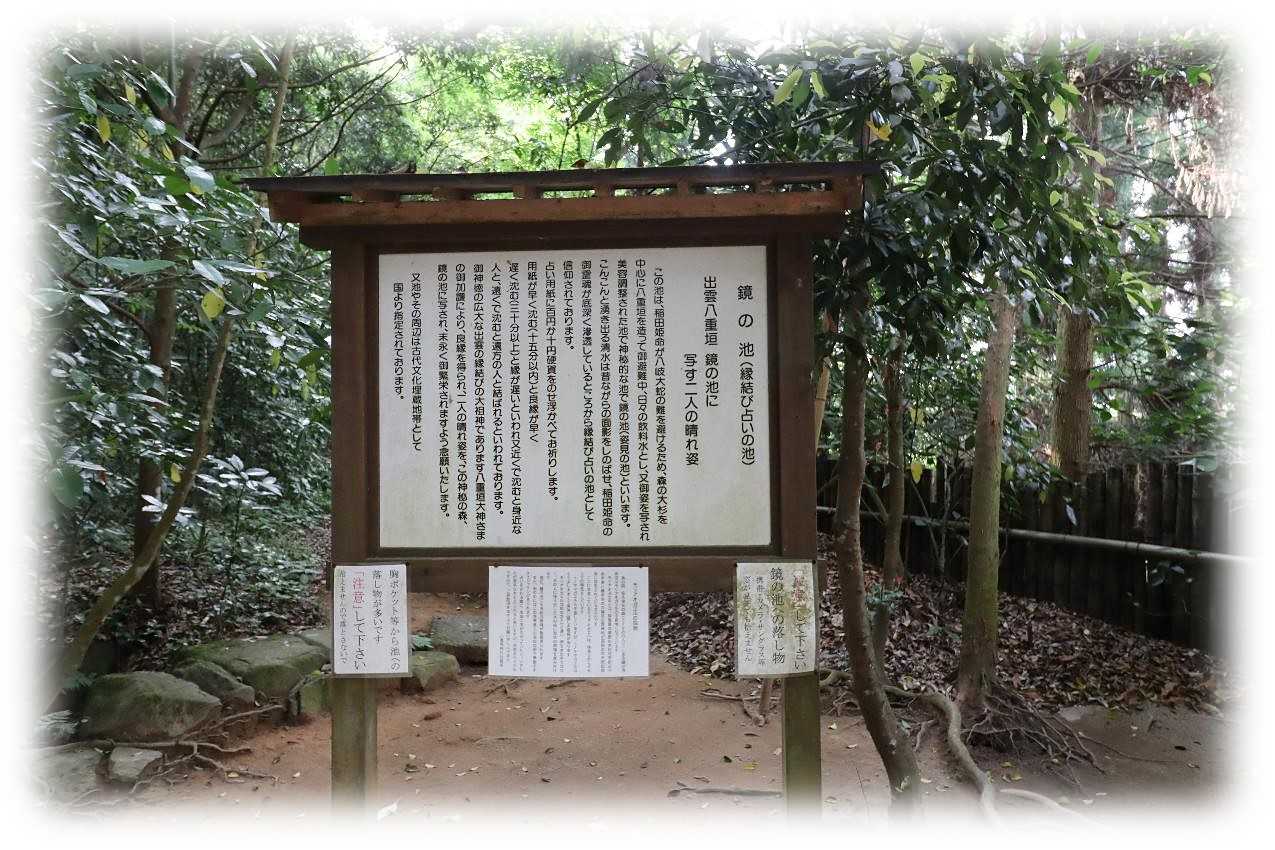

境内左から佐久佐女の森へ続く参道があり、森の中の「鏡の池」では土器・土馬などが発見されており、6世紀後半から聖地として意識され、現在も縁結びの神社として親しまれている。

境内左から佐久佐女の森の鏡池へ向かいます。

素盞嗚尊が八岐大蛇を退治にする際、森の大杉の周囲に八つの垣根(大垣、中垣、万垣、西垣、万定垣、北垣、袖垣、秘弥垣)「八重垣」を造り、稲田姫命を守ったとされ、今も一部地名などに残っています。

身隠神事が執り行なわれる「夫婦杉」、縁結び占いの「鏡の池」も、この森の中にあります。

社務所で占い用紙を買い求め、この泉に浮かせ、紙の中央に10円又は100円硬貨を乗せ、沈むまでの時間と沈んだ場所により縁を占うもの。

15分以内に沈めば縁が早く、それ以上だと縁は遅くなり、近くで沈めば身近な人、遠くで沈むと遠方の人と縁が結ばれるという。

WEB情報だとそれ以外にも、用紙の上をヤモリが乗って沈むと更に縁が早くなるともいう、モリアオガエルが沈めるとどうなるのかなぁ。

占っている若い衆は、一心に時計と水面の占い用紙が沈むのを見守っている。

因みに10円硬貨の重量は4.5g、100円硬貨は4.8gのようで、10円は縁起が悪いから5円にすると3.75gなんだとか。

既婚のおじさん・おばさんは、池の奥の稲田姫命を祀る天鏡神社にお参り。

社務所で占い用紙を買い求め、この泉に浮かせ、紙の中央に10円又は100円硬貨を乗せ、沈むまでの時間と沈んだ場所により縁を占うもの。

15分以内に沈めば縁が早く、それ以上だと縁は遅くなり、近くで沈めば身近な人、遠くで沈むと遠方の人と縁が結ばれるという。

WEB情報だとそれ以外にも、用紙の上をヤモリが乗って沈むと更に縁が早くなるともいう、モリアオガエルが沈めるとどうなるのかなぁ。

占っている若い衆は、一心に時計と水面の占い用紙が沈むのを見守っている。

因みに10円硬貨の重量は4.5g、100円硬貨は4.8gのようで、10円は縁起が悪いから5円にすると3.75gなんだとか。

既婚のおじさん・おばさんは、池の奥の稲田姫命を祀る天鏡神社にお参り。

八重垣神社

祭神 / 素盞嗚尊、稲田姫命、大己貴命、青幡佐久佐日古命

所在地 / 島根県松江市佐草町227

今日の予定はここまで、八重垣神社から県道263号線で西に向かい、本日の宿、玉造温泉の玉井別館を目指します。

移動時間は約15分程。

16:20 玉湯川左岸の玉井別館到着。

玉湯川沿いに続く道は、時間によって温泉街に入るだけの一方通行になります。

ホテルへ横付けして荷物を下ろすと、駐車場に戻るには温泉街を通り抜け、県道25号線で町を一周しなければならないので気を付けた方がいい。

(写真は翌日の朝に撮影)

本日の走行距離は約100㌔、累計660㌔。

まずは、玉造の湯に浸かり、ビールをひっかけよう。

ここの湯は無色透明・硫黄臭もなく個性がないが、風呂上がりの肌はすべすべになる印象。

宿には内風呂二つ、露天風呂が一つとサウナがあり、施設は古いかもしれないが悪い印象はなかった。

スタッフは外国人が多く、サービスに問題はないが、温泉街の見所や交通規制などの情報は乏しい様です。

この日のお品書きと料理の一部。

ここで円安の影響を感じる一幕があった、お品書きではサーモンとあるが、事情でマグロに変更になりましたとあった。

コストコでもサーモンは安易に手が出せなくなってきた、食材を輸入に依存しているだけに、この円安の影響を首相や日銀総裁はどう考えているのだろうか。

食事は個室、そして飲み放題を付けて約13,000円程。

どこもインバウンドで価格が跳ね上がるなか、妥当な価格だと感じる。

上は飲み放題で提供されていた銘柄。

飲みやすかったのは出雲富士と月山の銘柄で、帰りにこの銘柄の酒を買い求め土産としました。

玉造温泉 玉井別館

所在地 / 島根県松江市玉湯町玉造1247

DAY2 / 走行距離約100㌔、累計660㌔ 燃料補給48liter、ガソリン単価177円(出雲市)

訪問日 / 2024/5/24

関連記事 / 二泊三日出雲の國「意宇六社めぐり」Day1

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

-

大和神社(西枇杷島町南大和) 2025.02.19

-

日之出神社(西枇杷島町日の出) 2025.02.18

-

砂入神社(西枇杷島町砂入) 2025.02.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.