2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年01月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

「わが心の歌舞伎座」を観た。

映画が始まった時、スクリーンいっぱいに映し出されるのは、古びた機械仕掛けのアップ。舞台機構の一部だろう、と想像はつくものの、何なのかさっぱりわからないでいると、ゆっくりと動き始める。するとカメラが上に移動していく。やがて舞台の床とその向こうの客席が見えてきて、あぁ、これは「せり」の中なんだ、拍手に迎えられてせり上がってくる時、俳優さんにはこういう光景が見えていたんだ…と気づきました。その瞬間、激しく心がゆさぶられて、訳のわからない涙がボロボロとあふれてきたのです。昨年の4月をもって、建て替えのために閉場した歌舞伎座の、最後の姿を記録したドキュメンタリー。思いのほか地方では上映期間が短く、前夜のサッカー観戦でかなりの寝不足の中、早起きして隣県まで観にいった甲斐がありました。それくらい感動的な作品でした。夢のように華やかな表舞台と、労働環境としては劣悪、と言ってもいいくらいの古さ、狭さが背中合わせになった劇場。それがひとつの生き物のように、芝居興行に向けて機能している様子。えっ、見えないところでこんなことをやっていたんだ、あれはこんな風になっていたんだ…と、驚かされることも度々。3時間という上映時間が、ちっとも長く感じられないほどでした。映画は、1年以上にわたって行われた「さよなら公演」の模様をたて糸に、名だたる幹部俳優のコメントや、芝居を支える舞台裏の人々の姿をよこ糸に進みます。舞台の様子もふんだんに盛り込まれ、かつてのスター俳優の名場面集も出てきます。歌舞伎の舞台は、私のように安いチケットで、天井間近の席で見る観客でも存分に楽しめるものですが、映画では俳優の表情に、クローズアップで迫る場面が多く見られました。白塗り、隈取りの化粧の上に汗がにじみ、眼から涙がこぼれる様子を大きなスクリーンで観ていると、演者の気迫と、多くの場合理不尽な運命に翻弄されている芝居の主人公たちの魂の叫びがひしひしと伝わってきます。歌舞伎は、様式美やしきたりを重んじながら、同じくらい感情表現や心理描写を観る側に訴えかけてくる、生々しく心に届くもの。違う時代の物語に、今の人間につながる真実がある。そんなメッセージを感じました。閉場式が終わり、カウントダウン時計が消えて建物が静まり返るラストシーン。「お名残り惜しい」という言葉しか見つからない思い…。でも、過去の建て替えは火事や、戦災による悲劇からの復興だったことを思えば、平和な時代に、お年寄りにも身体の弱い人にもやさしい劇場として歌舞伎座が生まれ変わるということは幸せなことなのですよね。そして、こんな風に格調高い記録を遺して、あの大好きだった場所が使命を終えられたことに、寂しさを慰められました。実は、公開直後に実家の母からメールで「本当に素晴らしかった。絶対に観に行った方がいい、おすすめ」と、興奮気味に勧められていたのですが、その気持ちがよくわかりました。多くの方に観ていただきたい映画です。

2011.01.30

コメント(8)

-

新年会のサンタクロース

冬晴れの土曜日。着付教室のクラス仲間で、ランチに行ってきました。麻の葉つなぎの小紋に木綿の帯、まかりんさんの帯留。小さなゲストも一緒です。とってもおりこうさん、一同メロメロ。店内で、何だか見たことのあるおじさんがいる…とよく見たら、先生を通じて皆でお世話になっている悉皆屋の方で、慌ててご挨拶(汗)よく考えたら、依頼品の受け渡しでお会いする時は普段の洋服姿なので、実際に着物を着ているところを見ていただけたのは初めて。喜んでいただけた(はず)。この日の趣旨は、新年会を兼ねたおしゃべり会、という他に、メンバーの一人から皆に「プレゼント」をいただく、というものでした。それが何かは、当日のお楽しみ…だったのですが、食事の後でテーブルに広げられたのが、こちらの帯締めたちでした。知人のご縁で、趣味で組み紐をしていらした方の作品を譲り受けたそうで、私たちもそのおすそ分けをいただけることになったのです。どれも素敵で凝った組み方と配色。一つひとつ、売り物みたいな和紙の台紙までついているのね…と、台紙に書かれた文字を読んだら「道明古式糸組法教処處」…と書いてあるではありませんか。上野の「道明」は、いつか(見るだけでも・笑)足を運びたいと思っている憧れのお店。その道明の組み紐教室で習われた作品群だったようです。趣味の作品とは思えないほどの素晴らしい出来栄えでしたが、元の持ち主(作者のご家族?)は「こんなどうにもならないものばっかりあっても」という扱いだったようで…皆のボルテージが上がったのは当然(笑)お正月も明けて一ヶ月近くが経ちますが、まるで遅れてやってきたサンタさん!と、大感謝。決められない~!どれもいい~!と、大騒ぎで分け合いました。この帯締めを作られたのがどんな方だったのか、知る由もありませんが、時間をかけてお稽古され、丁寧な作業で一つひとつを生み出されたはず。直接お礼は言えないけれど、ありがたく活用させていただきます。着物まわりのモノとの出会いは、振り返ってみると、何かしら人とのご縁から生まれたものが多い。それもおしゃれの楽しみを豊かにしている要素なのだと思います。

2011.01.29

コメント(4)

-

「ソーシャル・ネットワーク」を観た。

Facebookの画面さえ見たことがなくても、高度なIT知識がなくても(つまり私のような人でも)、問題なく存分に堪能できる魅力を持った作品。きっと色々なところで言われていると思いますが、「21世紀の“市民ケーン”を観た!」という思い。興奮しました!本当に面白かった。ネットの進化は、「世の中の流れ」というものの早さを怖いほど加速させた訳ですが、それを象徴するかのように、登場人物たちが交わす会話も、物語の展開も、圧倒的なテンポで疾走していきます。そのスピード感と、これが「今そこにある神話」なのだという同時代性が、クラクラするほどの迫力を生み出していてお見事でした。(でも、わずか5、6年前の出来事が、すでに「歴史」となってしまう現実に、すでに若くない私は軽いめまいを覚える…トホホ。)善と悪、勝ちと負け、光と影…そんな単純な二項対立では捉えきれない、スリリングで迫力のあるドラマ。ものすごいエリートたちの、ものすごぉぉい額のお金がからむ出来事を描いているのだけれど、そこに浮かび上がっている友情や挫折や決別の要素は、普遍的で、誰にでも思い当たること。大人になるために通り過ぎる季節が、ビタースウィートなのは万国共通ですね…。脚本にはフィクションの部分がかなりあるようですが、事実ではなくても真実味はある、と感じたのはそのためかも。…しかし、映画で描写されるエリートたちの、閉鎖的で排他的な、そして因習めいた特権階級意識にはビックリしてしまいました。それが長い歴史を持っていて、現代に続いている(そして多分、今後も生き続ける)ことも。(懐かしいドラマ「ふぞろいの林檎たち」の第一話を思い出しちゃった私…世代限定で、映画を観た方はおわかりいただけるかと)。その閉じた環を、主人公が創造したシステムが軽々と打ち破っていく様子は見ものなのですが、ますます、アメリカというのは本当によくわからない国だ…と思いました…監督はデヴィッド・フィンチャー。この人の映画は、いつも夜の情景が息を飲むほど美しい。「ベンジャミン・バトン」でも、好きな場面はほとんどが夜のシーンでした。この映画も、冒頭のハーバード大構内を主人公が延々と歩いて帰るショットが印象的です。

2011.01.28

コメント(0)

-

食べられない…

今年初めての着付けのお稽古で、教室のお仲間から皆にお土産をいただきました。昨年の大晦日、全国中継された「あのお方の断髪式」@パシフィコ横浜を、なんと現場で見て来られたとか。その前に鎌倉まで足を伸ばして来たから…というので、きれいなスタンプが押された紙袋を開けてみたら、こんなかわいいお菓子が出てきました。 大仏様&江ノ電のグミと、カラフルでキュートな鎌倉名物の干菓子。先生が、せっかくの美味しそうないただきものだから…と、急遽、皆に薄茶を点ててくださいましたが、何だかその場で食べてしまうのがあまりにももったいなくて。結局、先生が出してくださったあられだけつまんで、大事に持って帰ってきました(笑)お土産といえば、こちらはすごい勢いで消費してしまったのが自分で買ってきたこちら。 アイスショーを観に行った翌日、善光寺の参道で買った「蜂蜜生姜」。長野土産の七味唐辛子で有名な、八幡屋礒五郎さんで購入したもの。自社農場で育てた新しょうがの千切りがたっぷりと蜂蜜に漬かっていて、自家製のしょうがジャムとはまた一味違った美味しさが気に入っています。お湯で割れば身体の中から温まるホットドリンクが出来、カレーの隠し味に使ってもなかなかでした。もっと大きなサイズのビンがほしかった(笑)

2011.01.26

コメント(4)

-

三遊亭円楽独演会

市内のホールで、昨年六代目を襲名した三遊亭円楽師匠の独演会が行われたので出かけてきました。いわゆる「会館自主興行」というもので、チケットを取ってくれたあとむちゃんが言うには、事務所の方が「楽太郎さん時代に予約を入れていて、襲名はそのあと決まって(ラッキー)…」ということだったとか。会場入りする前に、かなりの遠回りをして(笑)今年初めてとなる「レモンの木」へ。お目当てだったプリンアラモードは、残念ながらこの日のメニューになかったのですが、大好きなサンドイッチとフレッシュなジュースで充実のブランチ。夫と私、野菜ミックスとフルーツサンドを半分ずつ盛り合わせてもらいました。ひとつは小倉フルーツにアレンジしてもらって、まさに口福~!独演会の演目はこちら。 三遊亭楽大 「道具屋」 三遊亭円楽 「薮入り」 -中入り- 三遊亭円楽 「勘定板」円楽師匠の落語を生で拝見するのは初めてでしたが、うれしかったのは「薮入り」が聞けたこと。…というのは、まだ落語に本格的にハマる前、海外旅行から帰る機内で、偶然聴いたのが師匠の「薮入り」。この日の高座に比べたら短いバージョンでしたが、笑えて泣けて…笑点の紫色の人って上手なんだなぁ、と、初心者ながら存分に堪能したのです。その思い出の一席を直に聴けたのが感激。ご自身がいかにして先代に弟子入りし落語家になったか、その進路決定のいきさつを語るマクラから入った「薮入り」。歌丸師匠と出かけた旅公演で出会った名物の話から、お国訛りのあれこれを面白く紹介して「勘定板」。「笑点」の大喜利コーナーで定着している腹黒キャラとは一味ちがう、洒脱でありながら誠実な、江戸っ子落語を満喫いたしました。「勘定板」のマクラでは、歌さんと旅先でお蕎麦屋さんに入った話が出てきて、会場を出て冷たい風に吹かれた瞬間「お蕎麦食べよう!今夜はお蕎麦!」と叫んだ一行でありました(笑)

2011.01.23

コメント(4)

-

宝物を見つけた日

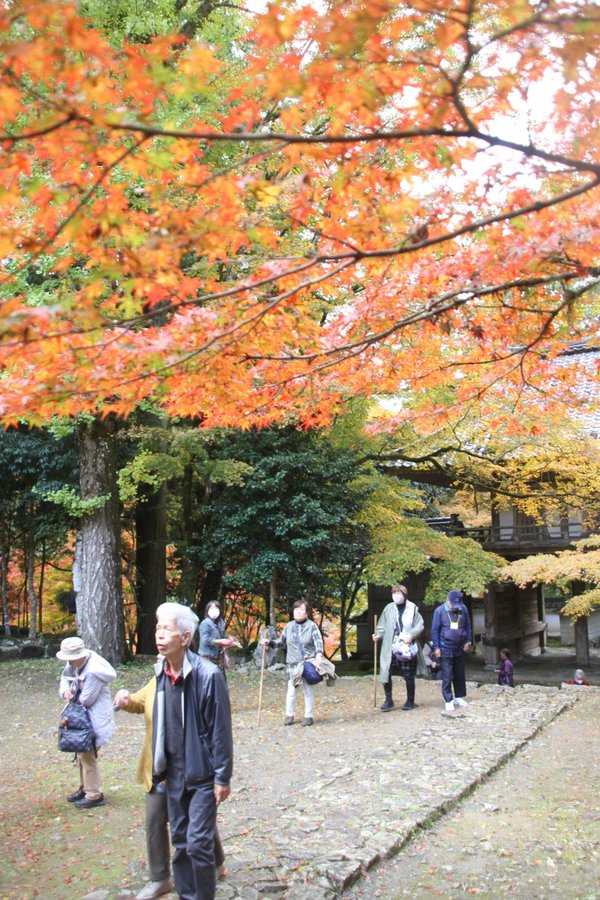

三重在住のガラス工芸作家、川北友果さんの展覧会にお誘いいただき、mayさんと伊勢のichishinaデザインギャラリーへ行ってきました。mayさんの美しい帯留を拝見したり、お話を伺ったりして、いつか実物を拝見したい…と憧れていた作品たち。とんぼ玉や帯留の、指の先ほどのスペースに、信じられないほど精緻な花々や季節の風物が立体的に浮かび上がっています。(リンク先のサイトで少しだけ写真が見られます)ため息をつきながら、ひとつひとつを鑑賞していると、うっとりと時間を忘れそうに…「枕草子」に出てくる何も何も、小さきものはみなうつくしという一節を思い出しました。うれしい偶然で、川北さんご本人にもお会いすることが出来ました。飾らない明るいお人柄の、可愛い女性です。若い頃に比べて、滅多に衝動買いをしなくなった私ですが、今回は目にした瞬間に「どうしてもお家に連れて帰る!」と思った帯留と出会ってしまい、予想外のお買い上げ!(写真は、川北さん直々に商品を包んでいただいているところ)いつの日かご披露できる時が来ましたら、またご紹介いたします。でも本音を言えば、身に着けて楽しむというより、時折そっと手のひらにのせて眺めていたいかも…(笑)その後、あとむちゃんに車で拾ってもらい、N嬢と合流して、4名で着物女子会。フレンチの「ル・バンボッシュ」でランチを堪能しました。オードヴルは、エスカルゴ風に香草ソースで焼いた牡蠣。冬の味覚!今日の手ぬぐいは、奈良の興福寺で購入した「十二神将手ぬぐい」。自慢の一品(笑)一皿一皿、美味しいお料理を堪能し、食後のプティフールとおしゃべりを満喫し…あっという間に時間が経ってしまいました。せっかく伊勢に足を伸ばしたので、伊勢神宮に参拝。大混雑の内宮は回避し、外宮をお参りしました。ご正宮からさらに長い石段を登って、多賀宮などの別宮にもしっかりご挨拶。日中は冬晴れであまり寒さを感じませんでしたが、夕暮れ時になると、途端に空気が冷たくなりました。それでも、着実に日没時間が遅くなっているのが実感されます。神宮の森も、着実に季節の移り変わりを感じ取っている…のか??この後、猛烈な目の痒さに、春の訪れを予感したのでした…(苦笑)飛び柄の小紋に大島紬の名古屋帯を合わせました。年末に切った髪が中途半端に伸びてしまって、着物に合わず困ったものです。

2011.01.22

コメント(2)

-

「銀座日記」「雀の手帖」

少し前から就いた仕事で、数年ぶりの電車通勤をしています。20分ほどの時間ですが、ラッシュの時間帯から外れていて座れるので、読書の時間が確保できた、と喜んでいます。…とはいえ、読みごたえのあるものにどっぷり浸るには中途半端な時間なので、区切りのつけやすい、短い随筆や日記の類を選んでバッグに入れるようになりました。◇池波正太郎の銀座日記改版◇1983年から、亡くなる2ケ月前の1990年まで、雑誌に連載された作家の日記をまとめたもの。グルメで知られた作家だけあって、食事の記録を見ているだけで、お腹が鳴りそう(笑)…ただ最後の方で、食欲や気力が衰えていく様子は、その後に死が待っていたのだと知りながら読むと切ないものがありますが…中村吉右衛門主演でドラマ化した「鬼平犯科帳」は、最初の年の放送を最終回までご覧になって、満足気な感想が書かれていました。この日記、私がちょうど、中学生から大学生になった時期にかぶっていて、何より懐かしかったのが、頻繁に登場する封切映画のタイトルです。試写室通いが欠かせない息抜きだった池波氏。あの渋い作風からは想像できないような、ハリウッド・アクションムービーがお気に入りの様子なのが意外でした(「エイリアン2」とか「ダイ・ハード」とか激賞しておられます)。当時の私、お小遣いで映画館通いを覚えて、ぴあで話題作をチェックしてはミニシアターに足を運んでいたものでした。今や、東京ではそんな思い出の映画館が次々と閉まっているそうですが…「眺めのいい部屋」「ダウン・バイ・ロー」「バベットの晩餐会」「真夏の夜のジャズ」…書き出したらキリがない、柔らかかった私の心に強烈に響いた名作たち。映画のタイトルが出てくる度に、あの頃の街の風景が鮮やかに思い起こされて、懐かしく楽しい読書でした。今度銀座に行ったら、久しぶりに煉瓦亭のメンチカツを食べたいなぁ…◇幸田文 雀の手帖◇こちらは見開き2ページ分にまとめられた短い随筆。新聞紙上に、1月末から5月の初めまでの100日間連載されたものが1冊にまとまっています。せっかちな自分の気性を「万事にとぱすぱしている」とか、丁寧でない暮らしぶりを「ごろっちゃら乱雑に住んできた」とか、独特な下町っ子の言葉づかいで、相変わらず鋭い観察眼を発揮していて、目からウロコが落ちます。人生の後半戦に入ってから、物書きを生業にした作者。生まれ持った感性で、目ざとく様々なことをアンテナにキャッチしてしまう自分の心を、どう正確に文章で伝えるか。天分にも恵まれていたとは思いますが、ご本人も地道な努力を怠らなかったのだなぁ…と感じました。後に破綻した造り酒屋での結婚生活を通して“貧乏の核”というものを描写した「猫柳」という一篇が特に心に残りました。電車の中で、本や雑誌より携帯を手にする人の割合が圧倒的に多い時代ですが、「通勤読書」もなかなか良いものですね。

2011.01.20

コメント(5)

-

「りらっくご」Vol.6

記念すべき第一回から、欠かさず伺っている落語会「りらっくご」も、早いもので6回目。しばらく高座から遠ざかっていて、これが私にとっては初笑い。いそいそと会場へ向かいました。席亭のことりさん直筆のめくりと共に、あとむちゃんと記念撮影。今回からはお囃子さんが加わり、CDではなく生の三味線と鳴り物で高座が楽しめるようになりました。着々とパワーアップしていく「りらっくご」です。今回の出演陣と演目は以下の通り。 桂そうば 「手水廻し」 桂 紅雀 「七度狐」 桂こごろう「壷算」 -出演陣によるトークコーナー- 劇団ひとりによく似た桂そうばさんの熱演に続いて、紅雀さん登場。私は紅雀さんのマクラのファンで、この日の「神戸屋パンの話」も、これからパン屋さんに行く度に思い出し笑いしてしまいそうです落語が終わってから、客席のアンケートを元にしたフリートークが繰り広げられるのが「りらっくご」の楽しい特色なのですが、やっぱり紅雀さんって、ふとした糸口から「面白そうなこと」を拾い上げるのがお上手なんですね。本題から思わぬ方向へ発展し、場内の爆笑につながっていく視点のユニークさ、今回も堪能しました。はめものの入る「七度狐」で、生の三味線の音色が味わえたのも、お正月気分の続きみたいな華やかさでうれしかったです。トリのこごろうさんは、ヘアスタイルを変えられてから、ぐっと貫禄が増したような。「つぼ算」というのは、実はそろって文系で数字が苦手な、私たち夫婦の大好きな噺。聴く度に、そろばんを前にお金をごまかされて途方にくれる番頭さんの心情が痛いほどわかって(笑)その錯乱していく過程が気の毒やらおかしいやら。上方バージョンのオチを聞いたのは今回が初めてで、新鮮でした。終演後、昨年末の長野以来となることりさんと記念撮影。「愛しのプルシェンコ様は今頃、東京でアイスショーね…♪」次回は、トークショーでお囃子の解説もしてくださる予定だそうで、楽しみ!この日も、上方の噺家さんの出囃子についての豆知識が紹介されて、興味深かったです。前座さんの出囃子は「石段」という曲に決まっていて、理由はもちろん「石段をあがって出世するように…」という意味なんだとか。スタート以来、着実にステップアップしている「りらっくご」。これからも、末永く石段を上がり続けられることを心から願っています。

2011.01.15

コメント(6)

-

手のひらの未来

夫が、いわゆる「タブレット端末」を購入しました。わが家も「電子書籍元年」を迎えた…というと、少々大げさですが。手のひらに収まるサイズで、着物の雑誌「七緒」の最新刊も、こんな風にコンパクトに楽しめます。 ※機種はSHARPの「ガラパゴス」。液晶の画像は驚くほどきれいです。スマートフォンもまだ持っていない私たちですが、見よう見真似で指先でパネルをなぞれば、ページをめくる、写真を拡大する、縦横の向きを変える…など、自然にやりたいことが出来る操作性の高さに感嘆。これまで、雑誌類は買えばすぐに場所を塞ぐし、気に入った記事があればなかなか捨てられなくなるし…という懸念で、可能な限り購入を控えてきましたが、あぁ、この手があったのか!と。コンテンツの整理は一目瞭然のリスト化が可能で、本棚の片付けより何十倍も簡単そうです(笑)一方、本格的に電子書籍を読みたくなったかといえば、そこは正直、疑問符が…移動の電車や、ちょっとした隙間の時間に楽しむ読書は、「本を手にとってパッと開く」という、コンマ数秒の動作でスタートできるからこそ実現できるもの。対して、電源入れて起動してファイルを開いて…という行為を、どうも面倒だ、じれったい、と感じてしまいます。あと、文庫本に比べるとこの端末、ちょっと重いのです。面白い本にハマって何時間も熟読したら、手がくたびれてしまいそう。これから、加齢と共に眼がくたびれてきたら、こんな風にスタンドをくっつけて、好きなだけ文字を拡大して読書をしたらいいかも?本にしても新聞にしても、紙媒体の良さを支持している私ですが、実際にメディアタブレットを手に取ってみて、紙も電子も「それぞれの便利」があることを実感しました。どんなに老眼になっても、明るい画面と大きな文字で、ずっと「読む喜び」をあきらめずにいられるのなら、技術の進歩というのはやはりありがたいことです。欲張りに使い分けていきたいと思います。

2011.01.14

コメント(4)

-

「ノルウェイの森」を観た。

トラン・アン・ユン(監督)と李屏賓(カメラ)の美意識に酔いしれた2時間余。普段、映画を観るとかなりの確率で「あと15分短けりゃよかった」と不満を漏らすことが多い私ですが、この作品に限っては、撮影されながら削ぎ落とされていったカットがたくさんあることが容易に想像できただけに、「あと1時間長くても良かったのに…」と思ってしまいました。つまりはそれほど、この二人の作り出すイメージが私自身の好みに合っているということで、「好きだ!!」という感情は誰が何を言おうと、理屈を軽々と超えるのですね。(思えば「ノルウェイの森」そのものが、理屈ぬきの感情に突き動かされる若者たちの群像劇でもあるわけで)ワタナベ役の松山ケンイチ。ラストシーンの彼の表情に、ヴィスコンティの「若者のすべて」で観たアラン・ドロンを思わず連想。男の子が男になっていく、人生のある瞬間を発見した思いでした。菊池凛子の演技表現も見事で、原作を読んだ時にはわからなかった直子の、どうしようもない生きづらさを抱えてしまった苦しみが、夜明けの草原の場面では痛いほど伝わってきました。この映画の原作が、書店に赤と緑の山を築いていた頃、私は18歳で、家族を相次いで喪い、家の中が丸ごと辛いような時期でした。生きることは、抗えない喪失の哀しみを乗り越えていくことだ…と思い知らされていたあの頃、読後の私の心に深く染み込んだのは、力に満ちた緑の言動でした。だから、映画で緑を演じた水原季子ちゃんがとてもチャーミングで、うれしかったです。突撃隊(柄本時生、ハマり役)の登場場面が少なかったことは残念だったし、レイコさん(霧島れいか)との最後のシーンは原作に忠実にしてほしかった…など、など、残念に思う部分は多々あるし、そもそもシネコンで観るような映画か?マスメディアでプロモーションしてみせるような作品か??と疑問。なお、原作を読んだことのない夫には、さっぱりピンと来ない映画だったそうです…(涙)トラン・アン・ユン監督の作品では主演女優として常連の監督夫人は、今回スタイリストとして参加。大学教授役の糸井さん、レコード店の店長役の細野さんなど、カメオ出演の面々がいい味を出してました。あらかじめケチをつけられることが決まっているようなプロジェクトに、純粋な創作意欲をぶつけて挑んだ勇気にただただ、敬服。もっとひそやかに生み出され、受け止められるようなあり方がふさわしい作品だと思うけれど、原作本の大ブームそのものが、考えてみたら作者の思惑とはまったく違うハプニングだったことを思えば、いたしかたなし…か。

2011.01.10

コメント(0)

-

新しい年

あけましておめでとうございます。今年もマイペースで日々の出来事を綴っていきたいと思っておりますので、よろしくお付き合いください。昨年は、お正月から歌舞伎座へ行って心華やぐ幕開けとなりました。その時も舞台から朗々とセリフを響かせていらした、中村富十郎さんの訃報に新年早々驚かされました。残念でなりません。鷹之資くんと愛ちゃん、二人の小さなお子さんの悲しみと、富十郎さんの無念を思うと、胸がふさがるような思いです…あの日の舞台を一緒に観て、歌舞伎座の絵葉書を壁に飾るほど喜んでくれた義父も、年末に入院して闘病生活を送っています。初春のめでたさに満ちた客席で、1年後にこんな日記を書いているなど、想像も出来なかったことでした。身内に病人が出る度に思うことだけれど、あたりまえだと思って通り過ぎて来た、平穏な日々のありがたみを考えさせられる毎日でした。それでも、病院通いの日々の中に、明るい笑いやおいしいご馳走を家族で喜び合える瞬間というのはいくつもあって、そんな風に1日、1日を支え合いながら、やがて大きな山を登りおえられたらいいな、と思っています。2011年は、そんなスタートでした。(3年前くらい?日本郵便の年賀状CMに使われていた教授のピアノ曲。人が人を想う、そういうやさしさに満ち溢れているようで、大好きな曲です)

2011.01.05

コメント(8)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- φ(._.)主婦のつぶやき☆

- 「ミャクミャク絵本展 ミャクミャク…

- (2025-11-16 12:33:33)

-

-

-

- 仕事しごとシゴト

- バー小林の25/11/15

- (2025-11-16 12:50:22)

-

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 【ウエルシア・ウエル活】WAON POINT…

- (2025-11-16 06:00:05)

-