2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年01月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

銀座のコンフィチュール

宅配便で届いたのは、薄くて細長い、板状の包みでした。これは一体、何だろう??送り主は、昨年初めての赤ちゃんを産んだばかりの友達。中身は、銀座の「コンフィチュール エ プロヴァンス」の“サシェ・セット”でした。 30gの小さなポーションで、色とりどりのジャム(あ、“コンフィチュール”と呼ばなくてはいけないのか・笑)が詰め合わせになっている様子は、壮観!!見ているだけで、ジャム好きな私の血が騒ぎ…『キャア~♪』と、誰もいない家の中で喜びの叫びをあげてしまいました。「青トマト」なんて珍しいものもあるし、「メロンとミント」「バナナとオレンジペースト」と、組み合わせの妙が楽しめそうなものも。さらに、ノンシュガーというのがうれしい限りです。私が東京を離れてからオープンしたこのお店、興味はあるのにまだ足を運んだことがなかったので、とてもうれしい内祝の贈り物でした。いつか、カフェも併設している銀座のショップに行ってみたいな、と思います。【店主の福田さんが書いた、ショップの公式ガイド本。】彼女から届いた赤ちゃんの写真は、生まれたてのプクプクした頬っぺたの感触が伝わってくるような愛らしさ。平坦でなかった道のりを越えて、とても幸せそうな友人一家の様子が、本当にうれしかったです。ひとまとめに「産む装置」呼ばわりされている影で、一つひとつの人生のきらめきが、確実に存在しているのですよね。そんなことも考えた今日という日でした。

2007.01.30

コメント(6)

-

お茶のお稽古 ~お茶席三話~

*初稽古*先生が、京都のお家元の初釜に出席される日と重なったので、今月のお茶のお稽古は一回お休みとなり、先週やっと初稽古となりました。裏千家今日庵の初釜式といえば、初日の模様がニュースで報じられたのを見た記憶も新しく…先生も、大変結構なお席でした、お茶もよう練ってあって…と楽しげに振り返られていました。中でも満面の笑みだったのが、「葩(はなびら)餅も、美味しかったわぁ」という一言。川端道喜のものが用いられるのは有名ですが、大ぶりでそれはそれは柔らかいのだそうです。私があんまりうらやましそうな表情だったのか、「食べたかったら、千五百円で買えるんやよ」とわざわざ教えてくださいました(笑)でもそれって“1個”の値段なのよね…初稽古とはいえ、もう節分も近いということで、茶花は葉の形がギザギザした「柊椿」でした。*初釜その1*私の住む町は、城下町として古い歴史を持っており、現在もわずかながら、二百年前の武家屋敷や商人の屋敷跡が点在しています。土曜日は、その中の一つ、現在は入館料をとって公開されているあるお屋敷にて、地元の裏千家支部主催の初釜があり、出かけてきました。学校茶道の発表会も兼ねていて、亭主や半東は高校生・大学生、お相客は肩上げをした着物に身を包んだ、かわいい小学生の皆さんでした。ここでもお道具類のテーマは節分で、待合の掛け軸は豆まきの絵。棗は、外側に赤と青で「鬼」という文字がいくつも描かれていました。そして蓋の内側に「福」の文字。鬼は外、福は内…というわけですね。赤鬼青鬼、両方いるのがいいですね。*初釜その2*今日は、地元のとあるお茶室にて、私のお茶の先生が主催される初釜がありました。前日のお茶会は、初釜といっても観光客が飛び入りしてもOKなカジュアルなものだったので、本格的な「初釜デビュー」は初めて。粗相があってはいけない…と緊張して臨みました。とはいえ、一席に20人近くが会する大きな茶会でしたので、目立たないように隅の方にいればいいわ、と思っていたのですが…こっそり、最後の方に入室したはずが、お軸やお道具を拝見しているうちに、アレッ?!皆さん、椅子取りゲームのように巧みに、末席からお座りになっているではありませんか!気がつけば、並み居る正装の方々を差し置いて、正客から5番目という位置に座ってしまった私。ひぇぇ~…頭に血が上ってしまいました。お点前がじっくり拝見できる位置で、勉強になったのはよかったかな?と思いつつ、やっぱり年季を積んで、椅子取りゲームに勝つ術も身につけねば!とも誓ったのでした。香合は亀の形、棗の蓋には蒔絵の鶴…茶勺も竹ではなく南天で作られたもので、初春のおめでたさを随所に見つけ出すのが楽しかったです。着物姿も色々と拝見できて、これまた勉強になりました。日常から解き放たれて、緊張感の中にも「心の贅沢」を味わうことの出来た週末でした。初釜に着られるような格の高い着物を1枚も持っていない私。着る機会は滅多にないし、そういうものはいざ必要になったら、実家からでも義実家からでも借りられるさ、と思っていたのですが。やはり気軽に「送って!」とは頼めないもので…今回は洋服で参加しました。やっぱり、色無地か江戸小紋くらいは作りたいなぁ~なんて、またいけない物欲モードが…

2007.01.28

コメント(8)

-

着物ことはじめ ~長襦袢が出来てきた

楽天のショップ「ゆかた屋さん」にお仕立てを注文してあった、正絹の長襦袢が到着しました。期間限定で大バーゲン価格になっていた反物を見つけ、後先考えず注文してしまったのですが(笑)お値段といい品物といい、本当にいいお買い物が出来たと大満足です。欲しかったベージュ系は完売だったので、ピンクにベージュのぼかし染めが入ったものにしました。【残った端切れもちゃんと入っていました。半衿にしたら可愛いかも?と夢想中です。】*ちらりと写っているのは、同じ店のオークションで「うっかり」落札した長羽織です。私にはちょっと派手すぎかも…着物は洋服と違って、基本的に着る人のサイズを選ばず、ゆえに世代を超えて受け継いでいけるものです。…しかし、この先人の知恵も、日本人の体型の変化は想定外??そもそも、私が着物を着られるようになりたいと思い始めた一番のきっかけは、亡くなった祖母が箪笥に残した美しいアンティークの数々を見たから、なのです。でも私、身長は150cmちょっと…なのに肩幅が広く、加えて腕が長い。となると、ただでさえ裄が短めの「昔きもの」は、袖口から手首がズボォッと飛び出る、いかにも「お下がりで~す」な風情に(涙)いつも練習用の着物を貸してくださっている着付けの先生も、私が行くときはわざわざ、お手持ちの中から裄が長めのものを探して用意してくださっています。かつて、会社の先輩に「テナガザル」と仇名されたこともあり…呉服屋の店員さんに裄を測ってもらって、絶句されたこともあり…仕立て上がりの着物で「いいなぁ」と思っても、腕の長さゆえに断念したこと数知れず。かえって節約になっていいのかもしれません。が、今回初めて自分のサイズで仕立ててもらって、「やっぱりジャストサイズは良い!(着付けの技術がカバーされる!・笑)」と実感しました。今度は、機会を見つけて着物のお仕立てにも挑戦してみたいです。「お誂え」…なんと甘美な響きでしょう。(節約が遠ざかっていく足音が…)【洗い張りと裄出しをお願いして、唯一祖母から受け継いだのがこの色留袖です。】 *戦前のものと思われ、裏地は紅絹です。裄出しした部分は若干色変わりしてました。*親戚の結婚式にて、持っているバッグは上野の骨董市で見つけたビーズバッグです。着物関連の日記や写真が増えましたので、データ整理も兼ねてフリーページにまとめました。こちらの色留袖の後ろ姿の写真も載せてみました。よろしければどうぞご覧ください。

2007.01.25

コメント(12)

-

BlueNoteでホリー・コールを聴く

久しぶりのブルー・ノート名古屋。昨夜、来日中のホリー・コールの公演を聴いてきました。ホリー・コールといえば代名詞のようになっているのが、映画「バグダッド・カフェ」の主題歌「CALLING YOU」。従妹がその頃から彼女の大ファンで、CDを何枚か借りてずっと聴いてきたのですが、やっぱり生で、間近で聴いてみると、その歌・演奏のクオリティの高さが再認識できました。その、声の表情の豊かなこと!黒縁のメガネをかけて、黒のシンプルなドレスコートと白いシャツ…という、マニッシュな装いで現れたホリー。芸者姿の樹木希林に「華がにゃあでよ、はなが!」と罵倒されそうな地味なルックスで、場内の観客たちも一瞬、拍手で迎えるのに間が空いてしまったという(笑)ジャケット写真で見るドレッシーでスタイルのいい彼女をイメージしていた人々が、一瞬虚をつかれてしまったのは仕方なしかも?(ちょっと、園佳也子を連想してしまった…世代限定の話題ですみません)でも、楽曲を完全に自分のものにして、早いリズムも凝ったアレンジも余裕たっぷりで歌いこなしていく彼女は、本当に素敵で、内側から輝いていました。「シェルブールの雨傘」「シャレード」「ケセラセラ」…スタンダードナンバーである映画音楽を独特のアレンジで聴けたのが、とても楽しかったです。手で紡がれる音楽の温かさを実感できるのが、小さなハコで聴くライヴの醍醐味ですね。いつも遊びに行くせしるんさんのブログで、先に行われた東京でのLIVEの模様が紹介されています。的確に演奏の巧みさが描写されていて、事前の期待を盛り上げてくれました。【映画音楽を取り上げた最新アルバム。】シャレード今回の来日公演の情報は、主催しているFM局のラジオCMで知りました。普段はまったくラジオの類を聞かないのですが、わが家の車が点検に出ていて、代車にはCD・MD等オーディオ類がついておらず…仕方なく(?)FMを流しっぱなしにしていたことが、この楽しい一夜につながったわけで。偶然の出会いに導かれて、失敗することもあるけれど、こういう“幸せな巡り合せ”を体験すると、あぁ人生は楽し…という気分になるものです。

2007.01.24

コメント(10)

-

ぐぐる私

日曜日の夜に見たNHKスペシャル「“グーグル革命”の衝撃~あなたの人生を“検索”が変える」。数日前から、様々な時間帯で番宣を流していただけのことはあり、とても見応えのある面白い番組でした。(番組公式サイト)http://www.nhk.or.jp/special/onair/070121.htmlGoogleを使い始めたのがいつ頃だったか忘れてしまいましたが、yahoo!やその他の検索エンジンよりも圧倒的にお世話になることが多いです。便利なのはもちろん、クリスマスやハロウィンの時期など、画面の「Google」の文字が、その時々のデザインにアレンジされたりする遊び心が楽しいし…。実際、カメラが始めて長期取材に成功したというGoogle社内は、おもちゃ・飼い犬・その他何でも持ち込みOKの、とても自由な空気に溢れていました。一日の検索回数は10億回、『「文明に対し人間が文字を発明して以来の衝撃をもたらしつつある」という指摘もある』という巨大企業というよりは、まるで大学構内のような、明るくゆるい雰囲気。楽しそうでした。ネット社会が到来し、玉石混交の情報の渦に取り巻かれて私たちは生きています。それによって得られる様々な恩恵。「ほら、こんなこともこんなに簡単なのよ」…と、深く考えもせず、ネットを“使いこなしている”気になっているけれど…便利に使っているはずのツールが、実は自らの意志を持っていたとしたら?利益を追求する企業が、検索の順位を上げることに躍起になっている様子には、「Googleの奴隷」という言葉さえ浮かびました。そして、「検索結果に手を加える権利を我々は持っている」とはっきりと主張した、Google側の弁護人。単純に、自分が探して見つけた、と思っていた情報が、実は恣意的に検索ツールに“与えられた”ものだとしたら…何気なく、生活に欠かせない道具として使っている鍋や包丁が、実は自分の考えでこちらを操っていたのだとでも言われたような。ある種SF的な、何ともいえない不気味な感情が残りました。問題は、「だから、どうする??」という自分なりの答えが、なかなか見出せないところです。だから、明日からも私は、事あるごとにやっぱり、検索ワードを打ち込み続けるのだと思います。その先で、世界はどんな変化を迎えていくのだろう?再放送の予定は、火曜日の深夜です。NHK、がんばってるね!と言いたくなるドキュメンタリーでした。その裏番組で放映されていたのが、例の「納豆捏造データ」のあるある大辞典お詫び番組。わが家は納豆を食べないもので、売り場がからっぽでも問題ありませんでしたが…ネットよりは精査されているように思っていたTVの情報も、やっぱり鵜呑みにできないですね。信用の価値がどんどん希少になっていく(涙)

2007.01.22

コメント(8)

-

広島から来たバターケーキ

届いた宅急便の伝票を見たら、懐かしい友達の名前…でも、苗字は同じでも名前が違う?良く見たら、なんと、友人のお母様から届いた荷物でした。今は、横浜から広島へ移り住まれている、友人のご両親。包みを開いてみたら、達筆のお手紙とともに、広島の名物だというバターケーキの箱が。去年、長い介護生活の末に、友人のお祖父さまが亡くなられました。離れて暮していても、とても仲の良い友人母子。お母さまのご苦労を、私も彼女の口から会うたびに聞いていたし、学校に通っていたころは何かとお世話になったので…お悔やみと“お疲れ様でした”の気持ちをこめて、久しぶりに再会した時、ほんのささやかなお土産を友人に託したのです。それから長い時間が経ち、まさかこんな風にお気遣いいただけるとは思っていなかったので、ビックリ!添えられた手紙の中の「いつも娘と仲良くしていただいて、ありがとうございます」という一文に、あぁ、お母さんっていくつになっても、お母さんなんだなぁ…と、改めて思いました。いただいたバターケーキは、カステラにバターの風味を加えて肌理を細かくしたような、とっても美味しい逸品でした。広島といえば、もみじまんじゅうと牡蠣のイメージだったのですが、お取り寄せしたくなるお味!夫も私も、カステラが大好物なのですが、「これ、甘さ控えめでカステラより美味しいかも」と、二人で大喜びです。素朴でまっすぐなバターケーキの甘さは、そのまま「お母さんの愛情」のイメージでした。

2007.01.20

コメント(8)

-

お針子生活

「とりつかれたように」という言葉がまさに当てはまるような状態で、突然、縫い物にはまってしまいました。刺繍や編み物といった手芸ではなくて、まさに実用一辺倒の、縫い物。多少目が粗くたって、糸の始末が汚くなったって、気にしない!運針はもともと不得手なんですが、指貫はめてチクチクチクチク…以前、高山を訪れたときに買い求めた、さしこ用の糸を使っています。カラフルな段染めの糸だと、ただの直線縫いでもちょっと華やかになるから、うれしい。古いタオルを雑巾に。着付け用の補正着を縫った晒の余りを布巾に。「いつかは何かに使うだろう」と、袋に突っ込んでそのままにしてあった残り布を一掃してやろう!と、猛然と手を動かしています。心に浮かぶモヤモヤを払いたいとき、映画や音楽で気晴らしをするのもいいけれど、一番効果的なのは「単純作業に没頭すること」、これに限るなと実感しました。

2007.01.19

コメント(12)

-

わたしの好きな歌

14日に、文化庁が国民から募集した「日本の歌百選」の選考結果を発表した…という新聞記事を見ました。発案者でもある、文化庁長官の河合隼雄さんが、去年お倒れになり意識が戻らない…というニュースは、私にとってはキヨシローのガン闘病と並んで、大変ショックで哀しい出来事でした。病状は回復せず、昨日付で長官を退職になってしまわれましたが、これが最後の大きなお仕事だったのでしょうか。選ばれた歌の一覧を見ていると、題名だけではどんな曲だか、思い出せないものもあります。五十音順に並んだ一つひとつを目で追いながら、だんだん「脳内一人合唱団」状態になってしまいました(笑)101曲の中から、あえて「私の」ベスト3を選ぶとしたら…悩ましいけれど、 ○花の街 ○からたちの花 ○見上げてごらん夜の星をといったところかな?う~ん、やっぱり「赤とんぼ」も「朧月夜」も「椰子の実」も捨てがたい!*選ばれた曲はこちらの公式HPからご覧になれますhttp://www.uta100sen.jp/頭の中を懐かしい歌がグルグル回っている状態で、図書館に本を返しに行きましたら、こんな本を見つけました。「大人のための教科書の歌」、「心にしみる教科書の歌」…戦後の教科書に掲載されていた童謡・唱歌を集めて、楽譜とともに紹介した本です。どの歌にも、かつての教科書そのままの挿画と楽譜がついており、編者の川崎洋さんが一篇ずつ、エッセイを添えておられます。【挿画も、とっても懐かしい感じ!この絵はいわさきちひろ作】 以前、ブログにも書いたことがありますが、川崎さんが選者を務めた、讀賣新聞「こどもの詩」のコーナーを永年愛読していました。川崎さんもお亡くなりになってもう2年になります。歌にちなんで書かれたエッセイにも、こどもの詩の紹介がいくつかありました。また、ご自身の子ども時代の思い出、戦争のこと、方言や替え歌のお話…豊富な話題のどれにも、子ども達への温かい視点が貫かれていて、“じんとしました”。不思議な巡り合わせでいい本との出会いがあり、和むひとときを過ごしています。

2007.01.18

コメント(8)

-

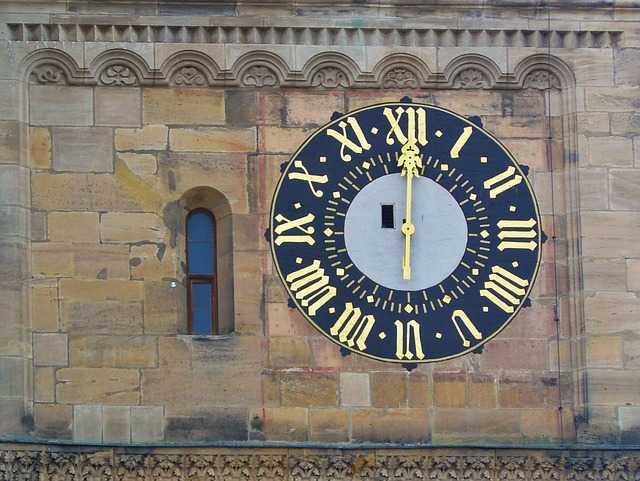

「武士の一分」を観た。

山田洋次監督による、藤沢周平作品の映画化。「たそがれ清兵衛」「隠し剣鬼の爪」と前二作を見続けて来たので、三部作の最後を飾るこの作品も楽しみにしていました。お毒見役の務めによって失明した下級武士、三村。内助の功を果たそうとした妻、加世の思いは、上士の島津に逆手に取られてしまう。愛妻を弄ばれ、裏切られたという事実を知り、主人公は盲目の身でありながら、島津に果し合いを挑むが…「武士の一分」という言葉の定義を、現代人の感覚に置き換えたら、「誇り」「プライド」ちょっと難しくして「矜持」なんて表現になるのでしょうか。(ちなみに英語タイトルは“Love and Honor”というそうですが)侍の自尊心というと、いかにも刀の勝負のイメージですが、そこは山田洋次。弱い者、小さいもの、ささやかなもの…だけど、自分が愛し慈しんでいるもの。それを守り抜くことにも、立派な人間としての誉れがあるのだ、というメッセージが伝わってきました。立ち回りでかっこよく人を斬って大団円、という映画とは一線を画したい…という姿勢は、前二作にも通じるものだと思います。お正月に、寅さん映画で多くの日本人に「よし、明日からもがんばろう」という希望を与え続けてきた作り手だけあって、ゾッとするような人生の厳しい側面をいくつも垣間見ながら、最後には心に温かいものが満ちている。そんな映画でした。ヒーローではない市井の人の生き方に、確かな輝きを放つものがある。これは、山田洋次のこれまでの映画にも、藤沢周平の作品群にも、通じるテーマなんですね。【短編集では「橋ものがたり」も好きです。】ところで、主演のキムタクは、私にとっては「何をやっても○○○○」な役者の筆頭なのですが(“ハウルの動く城”を除く)、考えてみれば、それもスターの条件なのかな?この映画の中でも、ところどころ(あぁ、キムタクだなぁ~)と思うところはあったものの、なかなかの熱演だったと思います。ただ、この映画で私が一番力量を感じたのは、敵役の上士、島津を演じた坂東三津五郎でした。(以降ネタバレをしておりますので、未見の方はご留意ください)クライマックスとなる、果し合いの場面。ここで肝となってくるのは、盲目というハンデを背負いながら剣の達人を斬ろうとする主人公…ではなくて、実は「目が見えない相手と斬りあいをする」という、勝ち目ありまくりな状況に立たされた相手方の心理描写にあると思うのです。その通り、カメラは果し合いが始まると、じっと島津の側を正面に撮り続けます。最初は、見えない相手と思ってやや見くびっている。でも油断も捨てられない。相手の、音に対する鋭い反応に、(本当は見えているのか?)と疑心暗鬼になる。頭の中で、鋭くすばやく勝負への計算を続けている…そんな島津の心の内を、表情と全身の動きで見事に表現されていました。それにしても、まさか屋根から飛び降りるとは思わなかったので、ちょっとたまげました(笑)*****着物に興味を持ち始めて良かったなぁと思うことは、映画を観ていても、今までは漫然と見ていた帯結びや着物の柄を観察するという楽しみが増えたことです。犬神家の一族を観ても、日曜日に始まったドラマ「華麗なる一族」を観ても(あ、これもキムタクだ)、ついつい、画面の中の着物の装いに目が行きます。現在では、既婚女性は帯を文庫結びにはしないことになっていますが、この映画の中のご新造さんは文庫を丸ぐけの帯〆で結んでいるように見えました。恐らく考証に基づいたものだと思いますが、面白い発見でした。

2007.01.16

コメント(12)

-

着物で過ごす女正月

せっかく着付けを習っているのだから、今年のお正月はぜひ着物で過ごそうと思っていたのです。しかし、夫の両親が遊びに来ることになったため、一緒に出歩いていて、実際には着物に袖を通す時間もなく…着て慣れることが上達の道、とわかってはいても、お稽古の日以外にはなかなか着物を着る機会が作れずにいます。でも、1月15日は小正月。別名「女正月」とも言うそうで、年末年始の慌しさから女がほっと息をつく時期とか。それにちなんで、着付けのお稽古仲間と相談の上、着物でランチタイムのお出かけをすることになりました。【本日のコーディネートです。】薄いグレー地に、茶色やオリーブグリーンでよろけ縞を描いた着物。楽天のショップ「きもの京小町」で購入した、2万円の福袋(16点のフルセット)に入っていた洗える着物です。(セットの中身の詳細はこちらの日記に)帯は、この着物を買ってしばらくしてから、近くのデパートの「京都物産展」で一目ぼれして買ってしまった、正絹の名古屋帯です。ジオメトリックな地の紋様と、刺繍で描かれた水玉のコントラストが印象的で…今回、やっとデビューさせることが出来ました。フレンチのレストランでランチコースに舌鼓を打った後は、私の行きつけのカフェにご披露がてら行ってきました。なぜかいつものペースで、店内備付けの雑誌に見入っている私(笑) 別れ際、「やっぱり着物でお出かけって、楽しいね!」「また企画しようね!」と誓い合って解散したほど、心弾む一日でした。まだまだ着付けの反省点はたくさんあるのですが、着物の魅力を再発見した、いい女正月となりました。【晴天なれど風の強かった今日…実は防寒用にこっそり、これ履いちゃいました…】シルク・ホットレッグウォーマー

2007.01.13

コメント(16)

-

「犬神家の一族」を観た。

幸か不幸か、お正月休みに深夜のCS放送で三十年前の旧作を観たばかりだった私。…いや、言い換えれば、それを観てしまったせいで、矢も盾もたまらず「やっぱり新作も!」という怖いもの見たさが発動されてしまったのかも…という訳で、この度リメイクされた「犬神家の一族」を観てきました。以前ブログにも書いたとおり、私にとっては金田一耕助の映画は、石坂浩二が探偵を演じた市川昆の監督作品が、他のどのバージョンよりも好きな“決定版”でした。…でも、旧作が公開された当時、私は小学生。TVCMのおどろおどろしさに怯え、プールで友達と逆立ちして「犬神家~!!」とふざけているような(笑)ほんの子どもでした。だから、一連の作品はほとんどテレビ放映で観たわけで…よく考えたら、映画館で石坂金田一を観るのは、今回が初めてのことになるのでした。映画が始まり、オープニングであの、大野雄二作曲の懐かしいテーマ曲(「愛のバラード」というタイトルがついているのをご存知でしたか?)が流れたときには、ちゃんと、旧作と同じなのね!とビックリすると同時に、やっぱりうれしくなって…。加藤武の粉薬とか「よーし、わかった!」のセリフ。畳の上で犬神家の家計図を書きながら、お行儀悪く里芋の煮付けを食べる金田一…ささいな部分でも、旧作の印象的な場面が忠実に表現されていたのが、よくわかりました。佐清を演じた尾上菊之助の起用も、富士純子と本物の親子競演…という話題性よりは、「目元があおい輝彦に似てるから」というのが理由だったんじゃないの?と、勘繰りたくなるほど。この映画の製作陣が、旧作の「犬神家」が大好きなんだということは、本当によくわかりました。でも、観終わった後の感想は、「じゃあ、何でわざわざ新しく作る必要があるのよ?」という、この一点に尽きます…旧作の、蝋燭の灯に浮かび上がる金蒔絵のような、暗い中にも風格のある色調。同じように撮影されているはずなのに、新作の中では妙に空気が澄んでしまっている気がしました。なぜか、湖の死体が三十年前と変わらず、いかにも「人形でーーす」という感じだったのも、ちょっとガッカリ…そして何より許せなかったのは、ラストシーンの改変。監督以下、作り手には、今回のラストはそれなりに思い入れのあるものだったのでしょうけど、私はやっぱり、最後は…これ以上はネタバレになりますので触れずにおきます。富士純子の松子奥様、貫禄とすごみは十分でしたが、すごみ過ぎて緋牡丹お竜みたいでした。松阪慶子演じる竹子と、その夫の岸辺一徳。どこかで見覚えのある組み合わせだと思ったら、 小栗康平監督の「死の棘」で、島尾敏雄夫妻を演じていたんですよね。珠代さんを演じる松嶋菜々子の銘仙をはじめ、着物姿の数々を堪能できたのはうれしかったです。シネマきもの手帖※「犬神家の一族」も取り上げられている本。読みたいと思っているのですが入手困難…

2007.01.12

コメント(8)

-

プロフェッショナル

夫にクリーニングを頼まれたスーツ類を、お店に持っていったときのこと。市内にいくつかチェーン店を持つクリーニング屋さんなのですが、わが家が利用しているお店では、いつも中年の女性が一人で店番をして、すべての応対をしてくれます。たぶん、パートとして雇われている方だと思うのですが、いかにも「働き者!」というオーラを発する、感じの良いおばちゃん。その日も、私の顔を見るなり「あぁ、この前ご主人様がお出しになったズボン、仕上がってますから持って行って下さい」と、てきぱきと品物を渡してくれました。すっかり忘れていたけれど、確かに、お店のポイントカードの間に夫が挟んだ受取票が。御礼を言って受け取りました。その帰り道。ハッ、と気がついたのです。私、夫と一緒にあのクリーニング店に行ったことはないはずだけど…?帰宅した夫にそのことを話し、「どうして私たちが夫婦ってわかったのかなぁ、珍しい苗字でもないのに」…と不思議がっていると、夫は夫で、「俺、この前ズボン出したとき、おばちゃんに“あぁ、このズボンは煙草の焦げ跡がありますよね”って即座に言われたんだ」と言う。えぇっ、誰が何を出したか、あのおばちゃんはちゃんと頭に入っているの?…ということは…出している服が同じだから、私たちが家族ってわかったんだ!プロフェッショナルな仕事、というものに久々に触れさせていただきました。TVに出たり、本を出したりする人だけが「偉い人」ではないのだ、ということも、改めて思い知った出来事でした。

2007.01.10

コメント(12)

-

冬の朝に出会った

家の近くの川に架かった古い橋の上で、今まで見たことがなかった光景を目にしました。欄干に、きれいに隊列を組んでとまっている、カモメたち。遠い港の方から、はるばる飛んできたのかな?♪かもめの水兵さん、仲良し水兵さん…という、子どもの頃に歌った童謡を思い出しました。☆*:.。.:*・゚☆*:.。.:*・゚ ゚・*:.。.:*☆゚・*:.。.:*☆自然や動物たちの姿は、時に、理屈抜きに見る者の心を浮き立たせてくれます。日曜日にNHKで見た「プラネット・アース」。北極、南極で生きる動物達を捉えた素晴らしい映像の数々に魅入られました。中でも、真っ黒な海面に浮かぶ流氷の合間を縫って、沖合いをたった一頭、獲物を求めて泳ぎ続けるホッキョクグマの姿。遥か上空から捉えられた、その孤高な命の躍動に、涙がにじむような感動を覚えました。(本日深夜に再放送があるようですので、ご覧になっていない方にはお奨めします!)

2007.01.09

コメント(14)

-

「硫黄島からの手紙」を観た。

2006年最後に観た映画は、この一本でした。この映画を観て、「本当に米国人が撮った作品なのか」と、舌を巻いた観客は多かったことでしょう。むしろ邦画として普通に見られてしまうほど、“日本人の物語”としての完成度は高く、それだけに多くの人々をのめりこませているのだと思います。ただ、忘れてはいけないことは、「日本軍の戦いをハリウッドが忠実に描いた」ということがすごいのではなくて、「一つの戦場を、争った双方の側から捉える」という、前代未聞の企画を実現させたことに大きな意義があるのだ、ということではないでしょうか。もちろん、古代ローマの英雄もソ連の狙撃兵も日本の芸者も、皆英語を喋るのが当然のハリウッドにおいて、オール日本人キャストの「日本語の」映画を撮ったことは、本当に快挙だと思います。これを実現させたイーストウッド以下製作陣に、改めて敬意を表します。米軍側の兵士たちを描いた「父親たちの星条旗」では、何度も何度も、唐突に戦場の場面に引き戻される演出方法が、平穏な暮らしに戻ってもなお、硫黄島の記憶から逃れられない「生き残った者の地獄」を体感させるのに非常に効果的でした。対してこの作品は、演出は直球勝負。その分、従来の米映画では単なる「やられ役」だった日本兵が、それぞれ人格を持ち、家庭を持ち、生活を持っていた人間だということを、世界中の観客に伝える力を持っていると思います。戦場という状況下で、尊厳を守った者も、堕落した者もいる。一人の人間の中でさえ、両極端の感情がせめぎあい、思いは激しく揺らいでいく。勝者と敗者に分かれても、人間という存在の普遍性は共通であるというメッセージは、痛いほど伝わってきました。物語の語り部役となる二宮和也くんの演技が評判となっていますが、私はむしろ、加瀬亮が演じた清水という兵士のキャラクター造型に、すごいリアリティを感じてしまいました。かつて、憲兵として叩き込まれたマニュアルに沿って、他人を「非国民」「卑怯者」「~すべきだ」と非難するときは雄弁な彼が、自分の命の瀬戸際に立たされたときには、内面の弱さを露呈しなかなか決断ができない。押し付けられ、盲従していた借り物の価値観を捨てて、彼が自分の頭で考え、自分の目で運命を見つめるようになっていく。その過程が、そして彼を待ち受けた戦場の現実が、胸に迫りました。「父親たちの星条旗」を観終わって、私の胸によぎったのは(そしてこのあと、ベトナムがあって、イラクがあって…)という、アメリカという大国に対する漠然とした嫌悪感でした。今回、「硫黄島からの手紙」を観て、その時の感想を思い出し(じゃあ、日本はどうなの?)と、苦い気分を味わったのでした。戦場で、戦争で、人の命が失われることの愚かさ。それを、常に誰もがちゃんと理解していなければいけないのだということを、教えてくれた二作品でした。なお、両方併せて見てこその作品だと思うので、配給側が二本を並行して見られる興行スケジュールを組まなかったのは非常に不満です。【関連ブログ】「父親たちの星条旗」を観た。ある映画広告から。

2007.01.07

コメント(12)

-

熊野詣で謹賀新年

今年初めての日記になります。皆さま、あけましておめでとうございます。お正月から、夫の両親がはるばる遊びにいらっしゃいました。5日間の滞在中、一緒にあちらこちらと出かけて、温泉三昧&美味しいもの三昧の贅沢な年明けとなりました。こいつは春から…♪(でも、一気に贅肉も増えちゃった!)訪れた先で最も印象深かったのが、和歌山県の那智山です。世界遺産に指定された熊野古道を歩き、長い長い石段を登り続けて、熊野那智大社や、壮大な那智の滝を拝んだ時の、疲労感の中にもわきあがる厳粛な思いは、忘れられません。【苔むす石畳と杉の古木。木漏れ日がきらめく、静かな熊野古道】【朱塗りの社殿が美しい熊野那智大社。石段を上がり続けて膝はガクガク】【JFAのシンボル、八咫烏は熊野信仰と深い関わりが。次は必勝祈願が実って~】【青岸渡寺の三重塔と那智の大滝。滝そのものをご神体に祀る神社が作られている】熊野古道を歩いて、多くの人々が参詣に訪れる様子が「蟻の熊野詣」と呼ばれたという中世の頃から、長く聖地として重んじられていた土地。年の始めに、自然の持つスピリチュアルなパワーをもらって、良い1年の滑り出しが出来たかな、と思っています。皆さまにとりましても、充実した輝かしい1年でありますように。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2007.01.06

コメント(12)

全15件 (15件中 1-15件目)

1