2006年10月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

初めての一人旅・・。

昨日は久しぶりに(馬券売場以外)どこにも行かず、ゆっくりと過ごした。寝たり起きたり、なんともメリハリのない1日を過ごしたおかげで体がだるい。やはり人間は動くように出来ているというのは本当のようである。今週はネタがないので、初めての一人旅のことを書いてみようと思う。※ 90年代のことなので、写真はありません。おいらの初めての一人旅は今から14年前、夜行バスで東京へ行った。当時のおいらはまだ旅というより、野球観戦がメインだった。2泊3日で 日ハム=オリックス(東京ドーム)とヤクルト=巨人(神宮球場)の2試合を観戦した。とりあえず野球観戦はしたが「人生初めての東京訪問なのに、野球だけで帰るのは・・??」と思い、船の科学館へ足を運ぶ。もう既に14年の歳月が経っているため、ほとんどのことは忘れている。覚えているのは、展望台から東京湾一帯を眺めたこと、南極観測船「宗谷」の中を見学したことくらい。あっそうだ!笹川良一会長の写真があった。児玉誉士夫と並ぶ裏世界のドンといわれた笹川も、何故か気品すら感じられる写真写りであった。話が脱線したが、ひとつだけでも何か覚えて帰ろうと思い、覚えたのが「船の重量の表示」皆さん、お解りだろうか??ん!?「簡単じゃん、船そのものの重量だよ。」という人、残念だが部分点しかあげられない。船の重量の表示は主に3種類ある。一般に小型船舶、ボートなどは船そのものの重量積載量 タンカー、貨物船は船舶そのものの重量ではなく、積載量で表示される。排水量 船舶を水面に浮かべたときに水下になる部分があるが、その水位まで水を張った、その水の重量をいう。戦艦、軍艦、護衛艦、潜水艦などは排水量で表示される。山口県の周防大島沖で引き揚げられた戦艦「陸奥」は39130t。これは当然排水量のこと・・。あれから14年・・。あまり変わってない自分の姿が・・・。久しぶりに船の科学館のパンフと「宗谷」乗船証明書を広げて懐かしい思い出を味わう・・。

October 30, 2006

コメント(4)

-

道の駅「かもがわ円城」~岡山県加賀郡吉備中央町~

さて、昼飯を食べそこない少々機嫌の悪い母を乗せて次の訪問地、道の駅「かもがわ円城」に向かう。「かもがわ円城」も「かよう」と同じ吉備中央町なのだが「かよう」からだとSの字状にコースを辿ることになるため、若干距離を感じる。国道484号から429号線に進路をかえてようやく到着。 何故か入口には踏切が・・・。もちろん列車が通っているわけではない。なんか遊び心を感じるぞ・・。おいらとしては面白い・・・○時刻は14時・・・なんといっても腹が減ったので飯にする。うどん屋さんの中に入ると「くさぎなかけめし」という初めて聞くメニューがある。くさぎな くさぎ(臭木)の若菜のこと。葉をもむと独特の不快臭がするクマツヅラ科の落葉樹。高血圧などの薬効がある。一般に食用となるのは若菜の部分で、柔らかく山菜の風味である。くさぎなかけめし ニンジン、ゴボウ、ネギ、かしわ、卵、柚子の皮、くさぎな・・。(柚子の香りがたまらない~~)すまし汁はトロイモヘルシーで美味い!!ようやく母の機嫌がなおった(やれやれ)。野菜中心のメニューなので、腹持ちがよく食べごたえもあったぜ。外を見ると1匹のネコがいる。(おいらは犬のほうが好きなのだが)結構かわいらしいので携帯電話のカメラを向ける。するとこのネコ、人馴れしているのか??おすわりしてしまった。 なんと、おいらの携帯電話の待ち受けになってしまったのだ。このところ馬券が当たってないんで、幸運をもたらす招き猫になってくれよ!(無茶言うんじゃないぜ!!)ここも直売でにぎわっている。岡山県の道の駅は大体どこも野菜、果物、畜産品の販売に力を入れているようだ。意外な推奨品が見つかるかもしれない・・。スタンプ 顔の輪郭は岡山県の形になっているのだ・・。というわけで、備中松山城と道の駅2ヶ所を訪問した10月22日のレポートを結びます。

October 28, 2006

コメント(4)

-

道の駅「かよう」~岡山県加賀郡吉備中央町

さて話が前後してしまったが、こないだの日曜日に訪問した道の駅を紹介していきたいと思う。 道の駅「かよう」は岡山県加賀郡吉備中央町にある、岡山自動車道 賀陽ICから近い、国道484号線沿いにある。四方田んぼに囲まれたところにあるのどかな道の駅だが、野菜の直売、レストランなど非常ににぎわっている。ここで昼飯にするつもりだったが、レストランは13時を過ぎたというのに20人待ち・・。結局次の道の駅で昼飯にすることになる。残念ながらお目にかけることが出来なかったが、ここではダチョウの卵が名物だそうだ。町内の牧場で毎日2~3個産まれるそうだ。1個2000円のシロモノだが、すぐに売り切れるらしい。(だから見ることができなかった)ダチョウの卵は全長15cm、重さ約1,6kgもあり、10人前のオムレツが作れるそうだ。 のどかな田園風景にお似合いの水車がある。建物の写真が撮りにくく断念・・。昼飯が食べられず、母機嫌悪い。結局早々にあとにすることになった。次回は朝9時(開店時間)に間に合うように訪問し、ダチョウの卵を見たい。スタンプ ちなみに「かよう」は賀陽と書きます。名前は「かよう」であっても、月曜~日曜まで毎日営業しています。(オヤジギャグかよ!)

October 27, 2006

コメント(2)

-

「城めぐり」を追加しました。

このところフリーページがほったらかしになっている。こないだ備中松山城を訪問し、あらためて城の写真も撮りたい(本当に欲張りな奴だ!)と思い、フリーページを作成しようと思いつきました。こちらは道の駅ほど数をこなせないので、じっくりとやっていこうと思う。今週の日記に登場した備中松山城もそのうちコンパクトにまとめて載せたいと思う。じゃ、今日は昨年末に撮った「夜の広島城」を見てください。 二の丸

October 26, 2006

コメント(2)

-

山陽自動車道 福山SA(下り線)

備中松山城を訪問した22日(日)岡山県の道の駅2ヶ所を訪問した帰りは、山陽自動車道を通って帰ることに・・・。途中福山SAで休憩する。福山といえば、市の花は「ばら」 福山ばら祭りも毎年開催されている。昭和20年8月8日の大空襲で福山は半分が消失、なかなか復興が進まない中、南公園(現在のばら公園)近くの住民が「花こそ人の心がなごむもの、花を育てよう。」と約1000本のばらの苗木を植えたことがバラの町福山の由来。SAにもバラの花がたくさん咲いていて、ビジターの心をなごませている。 う~ん、黄色がいちばんうまく撮れた・・・かな???ここにもあったスタンプ

October 25, 2006

コメント(6)

-

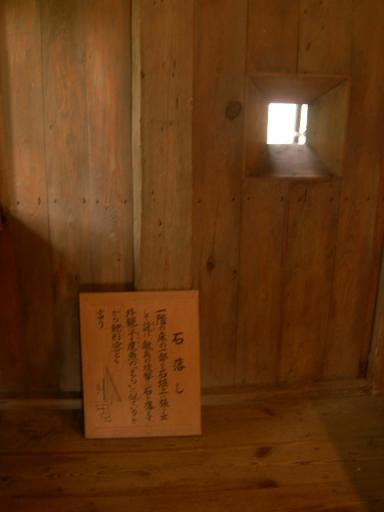

備中松山城 後編

さて「はぁ~しんどい。」を連発しながらも、天守閣に到着。山城だけに大きくはないが、風格が漂っている。山城というと皆さんはどのようなイメージを持つだろうか?兵糧攻めや長期戦に難がある・・。確かに町を制圧されると逃げ場がなくなりる。しかし・・。たとえ包囲されてもそう簡単には落せないのも山城なのである。包囲されると弱いとはいえ、逆に敵の動きも察知しやすい。そして自然を味方にした要塞はそう簡単に突破出来はしない。城の中にも敵を寄せ付けない様々な仕掛けが存在する。今日はそれらの写真を見てもらおうと思う。 石落しその名のとおり近づいた敵に投石する。といっても小さな穴から石を落とすのではない。写真の小窓はあくまで覗き穴で、実は扉になっていて(下を押すと開く)そこから大きな石を落とす。 武者窓城の窓の格子に使われている。外側の面が平らなのに対し、内側は三角形になっている。これによって外側からは中が見えないのに対し、内側から外の動向はよく見えるのだ。武者窓から外を見ると・・。 狭間(ざま)上戸になっている覗き穴から弓矢、鉄砲で曲者を待ち伏せる。上戸の先はふたのようになっているのは、敵から見えにくいようにするだけでなく、狙いを定めやすかったそうだ。見事敵に命中!!「してやったり!」これが本当の「ざま~~みろ」(しら~~~)そのほかこんなところも・・。 装束の間文字通り落城したときに城主はここで自刀したという。毛利輝元に攻め込まれた三村元親もここで自刀したのだろうか・・。 天守閣の骨組みどうです??山城ってそう簡単に攻略できるものではないということがお解りいただけたと思います。決して守備的なのではなく機動力型のお城であるということも・・。 スタンプ坂路調教をクリアしてゲット!!

October 24, 2006

コメント(4)

-

備中松山城 前編

急遽出かけることになった昨日、岡山県の高梁市方面に行くことに・・。歴史が苦手なのに城に興味津々という変わり者のおいらは、まず備中松山城を訪問する。今日は備中松山城について解説したいと思う。備中松山城は鎌倉中期の1240年、備中の国有漢郷に地頭頭として入国した秋庭重信(あきば しげのぶ)によって創築された。高梁川沿いの臥牛山(がぎゅうさん)に築かれた城は、日本3大山城のひとつで標高430mにある天守閣は、現存の山城の中では一番標高の高いところにある。(補足)臥牛山 大松山、天神丸、小松山、前山の4つの峰の総称で、南から見た山の様が草の上に伏した老牛の姿に似ているところから臥牛山と呼ばれるようになったそうである。現在の天守閣は、小松山に築かれてある。当時は大松山に構えていた天守閣も、南北朝時代に高橋宗康によって小松山に拠点を移すことになる。その後高氏、秋庭氏、上野氏、庄氏と城主が代わっていく。室町時代最後の城主だった三村元親が1575年、毛利輝元に攻め込まれ自決。以降毛利の城番が置かれる。1600年関ヶ原の決戦以降、備中の国は徳川家の直轄となり小堀正次(こぼり まさつぐ)が入城する。江戸時代に池田、水谷(みずのや)、安藤、石川、板倉の五氏が城主を継いでいった。備中高梁の天然の要塞の利点を生かした備中松山城へは、国道313号線の標識に従って進む。駐車場からふいご峠までシャトルバス(大人往復300円)があるが、そこから先は遊歩道を歩くことになる。600m、所要時間は20分だが、標高差が140mあるためちょっと覚悟が必要。何しろ「難攻不落」の山城・・・。その難攻ぶりを体験するのにはいいかもしれない。(70前の母にはさすがに無理だった)さて、備中松山城の写真でお楽しみください。 おまけ 高梁市の眺め

October 23, 2006

コメント(2)

-

急遽出かけることに・・。

今日は当初は出かける予定ではなかった。馬券を買いに行って、テレビで菊花賞を観る。それが、母の一言で大きく変わってしまった。朝一発目から「どこか連れてってくれ。」と、おいらの道の駅めぐりに同行するという。今日は出かける予定などないのだが、仕方ないので急遽出かけることにする。久しぶりにクルマを走らせながら行き先を決めるというドタバタぶりだった。帰りは渋滞に巻き込まれるし、思い切りくたびれました。馬券のほうは予定通りきれいにハズレだったので、この日はどっちにしても運勢的にはよくなかった・・・。例によって道の駅訪問歴だけ更新しておきますので、今週の日記をお楽しみください。

October 22, 2006

コメント(4)

-

紫芋ソフト・・。

紫芋ソフト 道の駅「上浦町多々羅しまなみ公園」(愛媛県今治市大三島)のご当地ソフト上浦町の道の駅の日記をUPしたときに忘れていました。ほのかに焼き芋の甘味がする、ちょっと大人のソフトクリームである。(決して焼き芋味ではない! そりゃそうだ・・。)美味いぜ・・・。余禄 おいらが見つけた道の駅ご当地ソフト(そこ限定かどうかは不明)※トマトソフト 「加子母」岐阜県中津川市マロンソフト 「鯉が窪」岡山県新見市塩ソフト 「伯方SCパーク」愛媛県今治市※讃岐うどんソフト 「滝宮」香川県綾歌郡柚子ソフト 「サンエイト美都」島根県益田市いちごソフト 「きくがわ」山口県下関市※ おいらが食べていないソフトクリーム

October 20, 2006

コメント(6)

-

しまなみ海道 瀬戸田PA~後編~

遊んでいるときって何故故に時間が立つのが早いのだろうか・・。あっという間に夕方になっていた。そろそろ帰り仕度を・・。なのだが、腹が減った・・・。(いくらなんでも昼飯にソフトクリーム2個というのは・・。)というわけで、早い晩飯にする。 たこ天丼 770円たこ飯、海鮮ラーメンなど海の幸が味わえる・・。夕暮れ前の多々羅大橋を撮ってみました。 やはり絵葉書にできるようなのはまだ無理か・・・。国道2号線を通って帰路に着くと、西の低空に木星が光っている。夏に四国を旅したときには、夜明け前の金星を追いかけるように疾走していたのだが、今度は木星を追いかけている自分が何となくおかしかった。四国の道の駅スタンプラリーは15個から応募できる。今回の3ヶ所で14個となった。

October 19, 2006

コメント(4)

-

道の駅「しまなみの駅御島」~今治市大三島町~

上浦町の道の駅に戻って自転車を返却、再びムーヴに乗り換えて大三島のもうひとつの道の駅「しまなみの駅御島」に向かう。 大山祇神社、大三島美術館へ歩いて5分以内という便利な駅である。取れたて野菜、おみやげでにぎわっているのはさすが観光地の道の駅である。(これより前、東京11レース 毎日王冠の結果を知り、ツキのなさに愕然・・。完全に集中力がなくなっている。) 道の駅「しまなみの駅御島」ここにもレンタサイクルのターミナルがある。スタンプです よろいを纏った女の人がデザインされているが・・。彼女の名は「鶴姫」(1525~1543)1543年 周防大内軍と激しい攻防を繰り広げた三島水軍、その中に鶴姫もよろいを纏って戦っていたのだ。兵力の大きい大内軍に対し苦戦した三島水軍だったが、なんとか大三島の拠点を守りぬいた。しかし帰還した中に、恋人の越智安成の姿がないことに気づく(つまり戦死した)と「わが恋は 三島の浦の うつせ貝むなしくなりて 名をぞわづらふ」という歌を残し、船を漕ぎ出し海に消えた。 享年18歳鶴姫が纏った鎧は大山祇神社の宝物殿に奉納されてある。女性用の鎧は結構珍しい。鎧を纏った姿からは想像もつかない最期だったのかもしれない。しかし実兄、恋人を相次いで失い、安成と運命を共にするという強い心が海に身を投じるという選択をさせたのかもしれない。歴史の教科書に登場するわけではないが、こんな人こそ後の世に伝えていかなければならない。明日に続く・・。

October 17, 2006

コメント(2)

-

古城島 甘崎城跡

さて、大三島橋を渡って再び上浦町に戻る。あと1500mというところで「甘崎城跡→150m」という標識がみえた。しかし、矢印の先は海である。一体どこに城跡があるというのだろうか??不思議に思いながらペダルをこぐ。はて、行き着いたが目の前に島(無人島)があるだけ・・・??? なんと、この無人島としか見えないこれこそが、甘崎城跡だという。言われて見れば、右端のほうを見ると石垣のように見える。この甘崎城跡、古名は天崎城といい 671年8月7日に唐の侵攻に備えて天智天皇の勅命によって築城された。上門島海防城という日本最古の水軍城である。「なるほど、村上水軍以前のものなのかぁ・・。」海底には築城礎石の列が20余条、延べ1000mにもなるという。引き潮のときは渡れるそうだ。クルマだと気にも留めずに通過するところだが、自転車の機動力もバカにしたもんじゃない。

October 16, 2006

コメント(2)

-

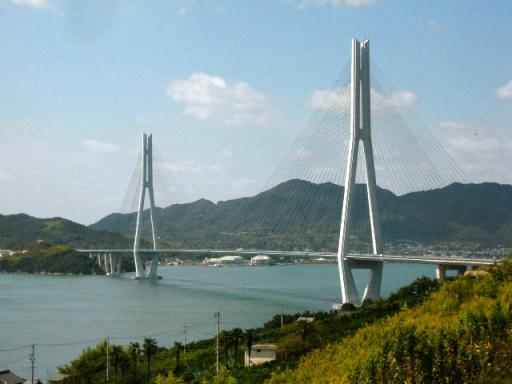

大三島橋

大三島橋 ↑大三島・尾道方面 ↓伯方島・今治方面今回のサイクリングで唯一渡った大三島橋について少し解説したい。多々羅大橋、伯方島・大島大橋、来島海峡大橋にくらべてどっしりとした感じのする大三島橋。それもそのはず、昭和54年生まれ(つまり54年完成)のしまなみ海道の先駆け的存在なのだ。全長328mだが、ソリッドリブアーチ橋の中では日本一長い。潮の流れの急な「鼻栗瀬戸」に架ける工事は困難を極めたという。その鼻栗瀬戸の急流を美しい曲線でデザインするために、アーチ橋が選ばれたそうである。しまなみ海道は昨年末にムーヴで通ったのだが、写真が撮れたのは来島海峡大橋だけ。そんなわけで、せっかくのサイクリングの記念に撮りたかったのだ。しかし・・。今日の「ザ・鉄腕DASH」で思い切り映ってるぞ、大三島橋が・・・。なんか、思い切りインパクトが弱いかもしれない。 鼻栗瀬戸と大三島橋 逆方向から・・。8ノットの潮の流れが実感できるぜ・・。

October 15, 2006

コメント(2)

-

道の駅「伯方SCパーク」~愛媛県今治市~

さて、大三島からレンタサイクルで伯方島の道の駅に到着、自転車で道の駅を訪問するのはもちろん初めてのこと。おそらくこれからも殆どないだろう。 道の駅「伯方SCパーク」 国道317号線沿い 大三島橋、伯方・大島大橋、両方から約2kmのところに位置する。建物が客船をイメージさせる。伯方島といえば、伯方の塩。ここにもご当地ソフトクリームがある。その名も「塩ソフト」、シャーベットもある。 塩シャーベット 150円おいらはシャーベットのほうをチョイス、塩シャーベットというから「塩辛いのかな?」と思ったが、もちろんそんなことはない。料理で甘さを引き出すために、ほんの少し塩を加えるという発想のようである。甘ったるい感じでなく、全体的に引き締まった感じで、塩特有の粘りがあるちょっと変わった食感だが、ヘンなくせがないのがいい。実は上浦町の道の駅でもご当地ソフトを食べたのに、ここでもまた食べてしまった。(アホ!)おかげで昼飯は食えなかった。(当然!)ここの浜辺から、伯方・大島大橋を見ることができる。塩シャーベットを食べながら眺めるのもよし・・・。 スタンプです 時刻は15時をまわっていた。自転車は17時までに返却しないといけないので、上浦町の道の駅に戻ることにした。明日に続く・・・。

October 14, 2006

コメント(2)

-

レンタサイクルで伯方島へ・・。

さて、おいらの愛車ではなくレンタサイクルは国道317号線を通って大三島橋を渡る。スタートして3kmを過ぎたあたりから、大三島橋を渡るために緩やかな上り坂が続く。高校生のころ、片道4kmのアップダウンの多いコースを自転車で通学したおいらも、あれから20年ちょっと・・。がた落ちした瞬発力を実感、もはや太田真一(選手)気分ではない。 大三島橋と鼻栗瀬戸緩やかではあるが、長い上り坂に息が上がる「「ふう~」大三島橋を渡ると下りになる・・・。と思ったら「おいおい、上ってるじゃないか!」一気に下り坂ではなかった。やがて道の駅「伯方SCパーク」1・8kmの標識?が目に留まる。「よし、ここからは毎日王冠と同じ距離、前半足をためて4コーナー過ぎからはダンスインザムードの抜け出し、末脚はテレグノシスだぜ・・。」と、わけのわからないひとりごとを言いながらペダルをこぐ。しかし、当然の如く末脚不発でヘロヘロ・・。上浦町の道の駅から9・2km・・・。道の駅めぐりを始めて以来初の自転車による訪問となった「伯方SCパーク」に到着する。 明日に続く・・。

October 13, 2006

コメント(4)

-

ん!? こんなところに・・。

さて、ここからはレンタサイクルで隣の伯方島を目指すことにする。自転車に乗るのって何年ぶりだろう??(記憶にない)本当はドロップハンドルの自転車を借りたかったが、そんなタイプのものはなく、仕方がないので27インチのママチャリを借りる。(レンタル料は500円、電動自転車は800円、それと保証金1000円がいる。ただし保証金は借りた場所に返却すれば、返還される)ママチャリはちょっとがっかりだが、気分だけ太田真一選手になってペダルをこぐ。(太田真一選手=競輪 埼玉県75期 1999年高松宮記念、ケイリン・グランプリ優勝 気持ちのいい行きっぷりが魅力、おいらも車券で随分とお世話になった。)自転車に乗って気づいたのが、寄り道大好きなおいらに都合がいい・・。この時期は、乾いた風がなんとも心地いい。上浦町の道の駅のすぐ隣に面白いものがある・・。通称「上浦町いろは坂」を駆け上がる。 海上自衛隊のヘリ HSS-2上浦町名誉町民の佐藤特義さん(故人)によって昭和58年3月9日に寄贈されたという。アメリカ シコルスキー社製で三菱重工で組み立てられた。潜水艦捜索などの攻撃型ヘリで、4人乗り 19100ポンド(約8・7t)最高速度は144ノット(267km/h) 600海里(約1100km 東京-鹿児島間)の航行が可能大三島でこんなものが見られるとは思ってなかったぜ・・。初っ端から寄り道となったが、このあとは本当に9・2km先の伯方島の道の駅目指してペダルをこぐ。明日に続く・・。

October 12, 2006

コメント(4)

-

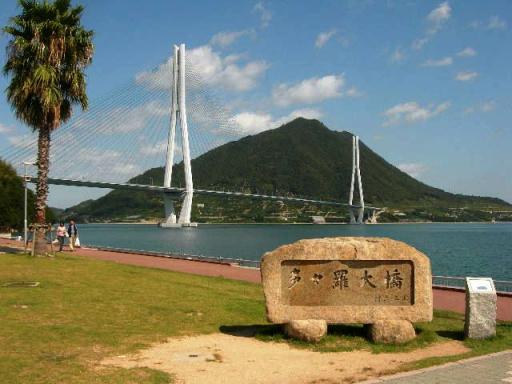

道の駅「上浦町多々羅しまなみ公園」~愛媛県今治市~

道の駅「上浦町多々羅しまなみ公園」 愛媛県今治市上浦町 大三島にある駅さて、多々羅大橋を渡って大三島に入ったおいらは、そのまま大三島ICで降りてすぐ(左折200m)のところにある道の駅「上浦町多々羅しまなみ公園」に到着。ちょうど多々羅岬に位置するので、こちらから眺めるパノラマも瀬戸田に引けをとらない。 ここでもケーブルを見ることができる。ここには、レストラン、おみやげ店、情報発信コーナーのほかレンタサイクルのターミナルがある。しまなみをサイクリングしたい人は利用されたい。駅の一角にはこんなものが・・・。 しあわせの鐘多々羅大橋とフランスのノルマンディー橋と姉妹橋を結んだ縁で出来たのだろうか??幸せを願ってみんな鐘を鳴らしている。おいらも・・・。あいや~、引っ張りすぎや!勢いよくロープを引っ張りすぎ、まるで競輪の打鐘(ジャン)のように、品のない音をたてていた・・・。(唖然)幸せとは自分で掴むものであり、しわ寄せとは他人に掴まされるものである。 嘉門達夫(全くそのとおり)久しぶりに道の駅に咲く花を見つけた・・。 芙蓉の花威都樹さんに教えていただきました。恐竜博士のおいらも相変わらず、花の名前はわからない。全く深いようで浅いのは教養・・。(これも全くそのとおり)博物館はないのだが、何故か長居しても退屈しない道の駅である。スタンプです。 さてこのあと、伯方島にある道の駅へレンタサイクルで向かう。橋の通行料金を安く上げるためだが、あとで考えると100円だけしか安くなかった。久々に乗る自転車、果たして・・・。明日に続くおことわり ここの道の駅は、今治市へ編入合併し「今治市多々羅しまなみ公園」として紹介されていますが、標識が「上浦町」となっていたため、上浦町として紹介しました。

October 11, 2006

コメント(2)

-

しまなみ海道 瀬戸田PA前編

10月8日(日)日和がいいので予定通りムーヴでドライブに出かける。国道2号線を尾道まで走り、しまなみ海道に入り愛媛県今治市大三島へ向かう。しまなみ海道は平成の大合併で、尾道市(向島、因島、生口島)と今治市(大三島、伯方島、大島)となってしまった。その生口島と大三島を結ぶ県境に架かる多々羅大橋の広島側に瀬戸田PAがある。多々羅大橋の撮影にもってこいなポイントである。 この多々羅大橋は全長1480m 中間支間長890mの世界最長の3径間連続複合箱桁斜張橋である。フランス・セーヌ川に架かるノルマンディー橋と姉妹橋を結んでいるそうである。放射状に無数に張り巡らせてあるケーブルは7mmの鋼線を151~379本の束にしている。吊り橋と違って斜張橋の場合、中間で2本の塔が支えているため、大きなケーブルは必要ない。 多々羅大橋のケーブル 直径約18cm ちなみに北備讃瀬戸大橋のケーブルは約1mだった。表面はレインバイブレーション対策ディンプル形式(ゴルフボールと同じ凸凹が作られれている)で、雨風から保護されてある。 さて、この後多々羅大橋を渡って愛媛県に入る。明日に続く・・・。

October 10, 2006

コメント(2)

-

誰か教えてください・・・。

「この花の名前を教えてください。」昨日訪問した愛媛県今治市大三島にある道の駅「上浦町多々羅しまなみ公園」に咲いていました。雄しべ雌しべの作りがハイビスカスに似ているけど、ハイビスカスとは思えない。背の低い木に結構多く咲いていました。本日は遠方での仕事でくたびれたので、昨日の道の駅レポートは明日よりUPします。ご了承ください。

October 9, 2006

コメント(2)

-

道の駅訪問歴、トップページ更新

このところ、仕事や家庭内のことでストレスが溜まりっぱなし。車検が完了した愛車ムーヴでドライブしてきました。行き先は愛媛県今治市大三島と伯方島。道の駅も3ヶ所訪問しました。道の駅も8県目に突入です。実は昨年末、愛媛県の道の駅に1ヶ所立ち寄ったのですが、既に年末休みに入っており、スタンプどころか中に入ることもできず、これでは訪問したとはいえないので「幻」となっていました。例によって今日は、写真の取り込みで一杯なので、今週UPしていきたいと思います。明日は仕事で山口県の周防大島まで行くことになり、日記の更新ができないかもしれませんが、できるだけ早くUPしますので、ご了承のほどを・・・。

October 8, 2006

コメント(4)

-

道の駅「リストアステーション」のリストアとは・・。

そういえば・・。このブログで道の駅の紹介を始めて3ヶ月目になるのだが、未だ住んでいる広島県の道の駅が登場していない。というわけで・・。6月18日に訪問した庄原市総領町にある道の駅「リストアステーション」を取り上げたいと思う。 右側の建物は↓ 光のドーム 多目的ホールとして使われているところで、リストアステーションのリストアとはどうゆう意味か??リストア=restore 直訳すると元にもどすという意味だが「よみがえる」という意味も含まれる。パンフでも「よみがえる」と紹介しているとおり、総領町の願いがこめられたネーミングである。平成の大合併で広島県の北東部の町(東城、西城、口和、高野、比和)同様総領町も庄原市に編入合併した。他の町同様、過疎化、高齢化が進む総領町が文字通り「リストア」の期待と願いをこめた道の駅はいちばん訪問するのにいいのは3月上旬。実はここの裏のセツブンソウが見ごろなのだそうだ。来年3月セツブンソウを撮りに(取りには行きません)もう一度訪問したい。

October 6, 2006

コメント(4)

-

プロフィールのページをいじってみました。

プロフィールと写真をチェンジしました。う~ん、ちょっと品がないかな・・・。えっ?品がないのは承知してる??それもショックだぜ・・。

October 4, 2006

コメント(3)

-

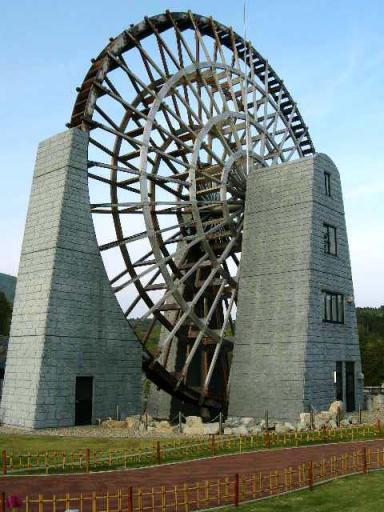

巨大水車のある道の駅「おばあちゃん市山岡」

※この内容は今年5月5日のものです蕎麦どころを抱えている道の駅では、昔懐かしい水車があり「ギッコンギッコン・・。」と古きよき時代の音色を奏でている。しかしこんな大きな水車となるとどうだろう・・・。 直径24m 木造の水車としては日本一大きいこのジャンボ水車は岐阜県恵那市山岡町にある道の駅「おばあちゃん市山岡」にある。この水車はもちろんそば粉を挽くためのものではなく、陶土用の砕石を製造するためにつくられたのである。この道の駅は小里川ダムの隣(小里川は1級河川庄内川の支流で伊勢湾に注ぐ。発電はもちろん、水位調整の役目をになっている)に位置する。 小里川ダムここにはジャンボ水車のほか、本州には数少ない3連石造アーチ橋(通称めがね橋)の與運橋(ようんばし)が移設され保存されている。 與運橋 大正7年の水力発電開始より人通橋として機能する。平成5年現在の小里川ダム建設で役目を終えるが、日本の電力史の貴重な生き証人であるといえる。 道の駅「おばあちゃん市山岡」おばあちゃん市というだけに、新鮮野菜や手作りの民芸品で、決して大きくはないがにぎわっている。山岡の特産品の寒天も推奨品・・・。 花の拡大写真↓ シバハラ、じゃなくてシバザクラ 花言葉は「忍耐」だって・・。しばらく過去ネタが頻繁に登場するかと思いますが、ご了承のほどを・・・。

October 3, 2006

コメント(4)

-

奥出雲 たたらと刀剣館

先週の奥出雲へのドライブで、「奥出雲多根自然博物館」「JR出雲坂根駅」「道の駅奥出雲おろちループ」を訪問し、UPしたのだが、実はもう1ヶ所立ち寄ったところがある。決してレポートを渋ったわけではないのだが、なんとも上手く文章にならない。自分が伝えたいことが、自分でしっかり表現できず、書いては消しを繰り返した挙句にここまで引きずってしまった。とはいえ、自分のやりやすいところだけを選択し、苦手なところを「パス」というのではそれもある意味悔しい。そういうわけで、このレポートはかなり不細工な内容ですが、よかったら付き合ってください。テーマは「たたら」です。この奥出雲をはじめ中国地方に行くと「たたら」という言葉をよく聞く。たたらとは日本古来の製鉄の技法で、鋤、鍬などの農耕具や日本刀の原材料となる和鉄(玉鋼)を生産していた。現在の製鉄と違い原料は砂鉄と木炭なので、逆に海の近くではなく山間部のほうが好都合だった。とりわけ中国山地では,赤目(あこめ)と呼ばれる、日本刀に一番適した良質の砂鉄が多く取れたことと、木炭の材料となるブナなどの広葉樹がこれまた豊富にあり、そしてそれらを輸送する河川の存在で、奥出雲や石見ではたたら製鉄で栄えたのである。粘土質を幾重にも重ねて築いた「炉」はかなり巨大で、砂鉄と木炭を入れ、ふいごで風を送り高温で木炭を燃焼し砂鉄を溶解する。これによって、純度の高い鋼へと仕上がっていくのである。(一般に鉄は単体ではボロボロで、およそ製品にはならない。この鉄原子を安定的に結合させるのに必要なのが炭素で、これによって製品となりうるのだ。)江戸時代まではふいごは足踏み式で人力だったが、明治に入ると水車が導入された。ここ「奥出雲たたらと刀剣館」ではたたらの解説、原寸大の炉、ふいご、日本刀の貴重な資料が展示されている。残念だが館内は撮影禁止、おいらもレポートするのに頭を痛めたのだ・・。おもてには面白いものが・・。 造形作家 伊藤隆道さん製作 モニュメント「ヤマタノオロチ」1985年つくば科学万博の会場に展示されていたそうである。おいら自身、まだまだ「たたら」を理解しきれていないと思う。もう1回「たたら」について勉強しに行く必要があるなぁ・・・。

October 1, 2006

コメント(6)

全24件 (24件中 1-24件目)

1