2006年08月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

道の駅「北の関宿」の名物ラーメン・・。

こないだの日曜日、ちょっと出かけてきました。四国のレポートが終わらぬうちからなんということか!出かけようと思ったのが、ふとローカルニュースを見ていたときのこと。安芸高田市の道の駅「北の関宿」の名物ラーメンを紹介していた。実はここは昨年秋に訪問しているのだが、そのラーメンは食べていない。というわけで、片道50km以上ある「北の関宿」目指して疾走する。(なんともあきれるほど物好きな奴だ!) ながいきラーメン その名も「ながいきラーメン」名前からも体に良さそうなイメージがにじみ出てくるが、ここのラーメンには「ウコン」が使われている。なんと製麺の段階でウコンが混ぜ合わされ、ウコン配合の麺でできたラーメンなのだ。麺の色は普通のものより少し茶色っぽいが、重曹くさくなくウコン特有のくせも少ないやみつきになりそう・・。ウコンはインド原産のショウガ科の多年草で、一般的に「秋ウコン」のことをウコンと呼んでいるそうで「春ウコン」は「キョウオウ」という。健胃作用、肌の潤滑作用などがあるという。体にいいラーメン、また食べに行こうかな・・・。(マジ!?) 道の駅「北の関宿」 写真は昨年訪問時のもの・・。かつてこの地は、三次、広島、石見銀山に通じる拠点の宿場町としての役割を担っていた。そんな道の駅「北の関宿」は、中国自動車道 高田IC降りて最初の三叉路の信号を右折するとすぐのところにある。

August 31, 2006

コメント(4)

-

道の駅「ことひき」

国道32号線を通って再び香川県に入る。昨日休館日だった観音寺の道の駅「ことひき」とスタンプが押せなかった「うたづ臨海公園」の2ヶ所を再訪問する。 道の駅「ことひき」 香川県観音寺市有明ここは総合コミュニティーセンター、郷土資料館、世界のコイン館からなる。目的の「世界のコイン館」に・・。一昨年の台風16号で、館内も膝の高さくらいまで冠水し大きな被害を受けたことを知った。館内は撮影禁止なので、ミニ知識を少々。1万円札で1億円分だと10kgにもなる。EU加盟国の通貨ユーロの硬貨のデザインは国によって微妙に異なる。千両箱の重さは約18kg・・・。と書いていたが、ここでは世界のコイン、紙幣のデザインにばかり注目していたので、殆ど頭に残っていなかった。(ごめんなさい)ところで昨年新しい紙幣となって、5000円札に樋口一葉がデザインされ、初めて女性が紙幣のデザインに登場した。世界的には決して珍しくはないのだが、やはり絶対数は少ない。何故か・・。決して男尊女卑の世の中がそうしたのではありません。結論を言えば偽造されやすかったので回避されたと言うのが理由のようだ。洋の東西を問わず、男の顔のほうが凸凹が多く、髭やしわなど複雑なつくりをしている。事実ナチスドイツは連合国の偽札を大量に製造し、インフレーションに陥れることを企んでいた。その格好の餌食になったのが、当時エリザベス女王をデザインしていた英連邦のものだった。現在は紙幣の製造技術も進歩してきているので、女性デザインの紙幣も増えるかもしれない。と話が大きく脱線しましたが、見ているだけでも楽しいのは間違いないので、寛永通宝のオブジェを見るついでに訪問するのもいいかもしれない。 スタンプですこのあと「うたづ臨海公園」に行き、忘れ物を取りに行くような感じでスタンプを押しに行く。2日間で11ヶ所の訪問とちょっと数は少なかったが、事故や取締りに引っかかることもなく無事日程を消化できた。さて、8月16日に始めた「香川・徳島のひとり旅レポート」、ようやく最終回にこぎつけた。1週間くらいかかるかと思っていたが、結局その倍の14日かかってしまった。毎日のように見にきてくれた人もいて、長くかかって申し訳ないと思いながらも嬉しかった。しばらくは遠征の予定はありませんが、広島県と近郊の道の駅や、過去モノの話をUPしながら、またひとり旅の際においらのレポートに付き合っていただければ幸いです。最後まで読んでくださいましてありがとうございました。

August 29, 2006

コメント(4)

-

道の駅「三野」

三野前の県道12号線(鳴門=池田線) 並走するのは吉野川脇町から吉野川を並走するように阿波池田方面へ進む。途中、貞光の道の駅に寄るつもりだったが、昼の時間帯だったせいか駐車場は満車、さらに入場待ちのクルマが・・・。仕方ないのでそのままスルーして、三野へ急ぐことにする。 道の駅「三野」 徳島県三好市三野町こじんまりとした駅だが、食事、野菜の販売、情報収集に役立てたい。ここで昼飯にする。 徳島ラーメン 400円って安いじゃん!!徳島ラーメンとはどんな特徴があるんだろ??基本的にはスープはしょうゆ味のみで、肉は豚バラ肉。トッピングもモヤシ、ネギ、メンマと少ないのが特徴だそうだ。昔懐かしの味である・・・。ん!?これで今日の日記はお終い・・じゃないぜ。ここには珍しいものがあるのだ。それは・・。 太刀野の中央構造線解説 この太刀野の中央構造線は、昭和35年4月5日に制定内側(大陸側)白亜紀和泉層群と外側(太平洋側)三波川結晶片岩に分ける大断層で、この中央構造線は九州~四国~紀伊半島~関東平野の地下までつながっている。※ 糸魚川~静岡構造線 フォッサマグナで一旦は切れる 看板の手前、岩のあるところで色が全く違うのがお解りいただけるだろうか?? 手前が和泉層群、看板のところは三波川結晶片岩 日本を形成するプレートの解説思い切り断層の真っ只中にあるんじゃ危ないんじゃないか?と思った人いますか??実は日本はいたるところ断層だらけ。どこに住んでいるから安全なんてところは殆どありません。大きな構造線がみられる数少ない駅なので、是非ごらんになってください。このあと阿波池田で再び国道32号線に合流、再び香川県に入る。わずか2ヶ所の訪問に終わったが本当に印象に残る道の駅めぐりであった。 スタンプですさぁ、明日の日記でいよいよ完結!!

August 28, 2006

コメント(6)

-

ちょっと小休止・・。

また忘れていた(ボケているのか!?) 道の駅「藍ランドうだつ」のスタンプです。インクの着きが悪かった・・・。今日は、道の駅「三野」を紹介する予定だったんですが、ちょっと出かけて、家に帰ってから・・。と思っていたら案の定テレビの前で転寝(うたたね)。すみませんが、明日はUPしますのでご了承ください。

August 27, 2006

コメント(4)

-

道の駅「藍ランドうだつ」と脇町の町並み

道の駅「藍ランドうだつ」 徳島県美馬市脇町この道の駅は、阿波の国脇町の「うだつのある町並み」の一角に位置する。脇町は1585年に阿波藩主となった稲田植元が要衝脇城代として配した。一方植元は阿波藍を奨励し、藍商を中心とした商人の町として栄えることに。この藍商の町として定着させたのが「四国三郎」と呼ばれる吉野川の存在。四国には少ない流域面積が広く距離が長く穏かな河川は、農耕だけでなく物流の役割をも担ってきたのである。脇町をはじめ、穴吹、三野、池田・・。吉野川の河運と共に発展してきたのである。 吉田家寛政4年に建てられたかつての藍商の家、かつてここのすぐ下(石の階段を下りたところ)が船着場だったという。昔はここの道の駅も並走する県道12号鳴門=池田線も吉野川だった・・・。 吉田家の隣のこの建物が道の駅として機能している。 脇町のうだつの町並みところで「うだつ」って何なのかお解りだろうか??町屋の1階の屋根に注目してほしい。袖のように張り出している部分がある。(正確に言えば妻壁の横に張り出した袖壁)これを「うだつ」といい、卯建と書く。別名「火よけ壁」といい、防火の役割を果たしていた。江戸時代に裕福な家がこの卯建をあげた立派な家に造っていたそうで、現在「うだつの上がらぬ」という言葉(要するに一向に出世できないこと)はここから生まれた。 うだつの町並み 別角度からうだつのほかにも日本家屋の伝統が・・。手前の家屋の白い格子の窓は「むしこ窓」(虫籠窓)と呼ばれ、盗難除け、明り取り、風通し、装飾などの多くの役割を持つ。 ここでおいらの足が止まる。(熱中症じゃないぜ!)第12世将棋名人 小野五平翁の生家(平田家)決して強くはないが将棋大好きのおいらはやっぱりここに注目・・。天保2年木屋五平(宿屋)で生まれた小野五平は幼少のころから泊り客の指す将棋を見たのが病みつきになり、もって生まれた素質と共に少年時代に既に開花し、8歳にして五平を負かすものがなかったほど・・。19歳に江戸に出て将棋名人天野宗歩に弟子入り明治31年に第12世名人となる。四国出身の棋士で唯一の名人は、大正11年6月に没したが91年という大往生だった。このほか、藍染の体験のできるふれあい館、脇町劇場「オデオン館」、ショッピングセンター「パルシー」など、真剣に見て回ると半日以上楽しめる。今回の旅で、古の日本と匠たちの素晴らしい技術をここでも堪能することができた。四国の旅はまだ続く・・・。

August 26, 2006

コメント(6)

-

阿波の土柱・・。

なんと予定していなかった徳島県に突入する。国道193号線を脇町方面に進む。吉野川沿いに3ヶ所道の駅があるので、吉野川をさかのぼるようにコースを辿る。と、その前に・・。阿波の土柱を見に行く。阿波の土柱は脇町の隣、阿波市にある。徳島自動車道、阿波PA付近、千帽子山・高歩頂山・円山にまたがる日本随一の奇勝で、波濤嶽ほか橘嶽・筵嶽・不老嶽・燈篭嶽の5嶽からなり、ヨーロッパのチロル地方やアメリカのロッキー山脈の土柱と並び世界三大土柱の一つとされている。このあたりの地層は、中生代 白亜紀(ティラノサウルスがいた頃)に属する「和泉砂岩層」で、130万年前の地層が露出している。この地層は主に砂岩、頁岩(けつがん)、粘板岩、石灰岩で構成されているが、柔らかい土質(主に砂岩層)や草木の生育の少ない部分が、この地特有の強い西風と雨によって浸食され、雨溝をつくる。その雨溝(雨谷)が互いに闘争しつつ、雨のたびに土砂を流し込み、溝を深めていく。一方岩盤や礫岩層(れきがんそう)などの硬い部分は雨の浸食を逃れてセメント化、筍状、突塔状の土柱が形成されたのである。昭和9年5月1日に国の天然記念物に制定された。なお現在観光できるのは波濤嶽(はとうがたけ)のみなので、立ち入り禁止部分へは行かないようにお願いします。つまらない屁理屈はこのくらいにして、写真を見てやってください。 ちょっとズームアップ・・。 展望台から撮ったんだが、これはなんなんだ???土柱かどうかは不明・・。このあと吉野川沿いに道の駅めぐりをする。3ヶ所を予定していたが、2ヶ所だけの訪問となった。しかし、このたった2ヶ所だが非常に印象に残ったのである。明日に続く・・。

August 25, 2006

コメント(4)

-

道の駅「しおのえ」

道の駅「しおのえ」 高松市塩江町 国道193号線沿い8月15日 香川県の旅2日目初日ゲットした道の駅のスタンプは6個、あと4個は絶対にゲットしたい。しかし、夏場の長距離ドライブは体には堪える。できれば少ない距離で多く訪問したい。そして昨日スタンプをゲットできなかった2ヶ所(うたづ、ことひき)も訪問したい。というわけで、ホテルをチェックアウトするまで、どこを走るか?一人作戦タイムが延々と続く(なんでやねん!?)高松市内から栗林公園の前を通って、国道193号線に合流し、徳島県美馬市方面へ進むことに。午前9時だというのに、早くも気温が31度!!愛車ムーヴには長い上り坂はエアコンをかけたままではきついので、4ドアの窓を全開にして走る!! 暑いを連発!!この日一番に訪問したのが温泉の町、塩江町にある道の駅「しおのえ」これからのシーズン、温泉目的に訪問するといいかもしれない。国道と並走する香東川はホタルの名所でもあるそうで、自然満喫できそう・・・。今回は時間外だったので訪問できなかったが、193号線を高松市内寄りの香南町に温泉がメインの道の駅「香南楽湯」もあるので、はしごをするのもいいかもしれない。このあと193号線をそのまま疾走し、徳島県に入る。(当初こんなプランではなかった)明日に続く・・。おっと!また忘れていた。 昨日の滝宮のスタンプ しおのえのスタンプ

August 24, 2006

コメント(2)

-

道の駅「滝宮」

さて、おいらのクルマは引き続き国道32号線を高松市内方面に進む。時刻が16時をまわった。高松市に入る前、綾歌郡綾川町にある道の駅「滝宮」(たきのみや)に寄る。この滝宮のある綾川町はいわずと知れた、うどん発祥の地なのである。うどんは遣唐使と共に唐の国から伝わったといわれる。空海の弟子「智泉大徳」、父滝宮龍燈院(菅原氏) 母空海の姉のもと789年2月14日生まれる。空海門下第1の秀才といわれ、十大弟子とも四哲とも言われた。師空海と共に唐に渡り、帰国する際に「うどんの祖」を伝授される。それを故郷であるこの地に持ち帰り、父母をもてなした。これが讃岐にうどんが定着したいきさつだそうである。うどん発祥の地にふさわしく、ここでしか食べられないソフトクリームがある。その名も「讃岐うどんアイス」・・・。うどんのダシの風味でちょっぴりショウガのアクセントがあるらしい。食感もうどんのように腰があるという。ここでしか食べられない限定モノ。しかしおいらには食べる勇気が出なかった。(さぁみんなで歌おう~ あなた本当に~~~意気地なし・・・。↑敏いとうとハッピー&ブルーって懐かしいなぁ)と、遊んでないで本題に戻る。 滝宮の念仏踊り写真を撮ろうと思ったが、横長の建物で撮影が難しく、上手く撮れなかったので断念。代わりにこんなものを撮ってみた。かつて讃岐守として赴任した菅原道真が、大干ばつに見舞われた888年、滝宮天満宮にて7日7夜にわたって祈り続けたところ、3日3晩にわたって恵みの雨が降り続いたという。村人達は神に感謝し、道真公の徳をたたえ、これが滝宮の踊りの始まりといわれる。その後、法然上人によって念仏を唱えて踊る振り付けをしたことで、滝宮の念仏踊りとして現在に至る。このあと高松オリーブスタジアムにて、四国アイランドリーグ交流戦 香川オリーブガイナーズVS千葉ロッテマリーンズ二軍の試合を観戦する。 試合前のサインボール投げ入れにて、運よくボールをゲット!!観戦後、高松市内の「ビジネスホテルパルコ」に宿泊。2日目に続く・・。

August 23, 2006

コメント(4)

-

道の駅「空の夢もみのきパーク」

「空の夢もみのきパーク」 香川県仲多度郡まんのう町道の駅「たからだの里さいた」を後にして、国道32号線に合流し高松方面に向かう。さいたからクルマで10分くらい走り、樅の木峠を過ぎたところに「空の夢もみの木パーク」がある。 到着すると、懐かしいセスナ機が迎えてくれる。それにしても何故こんなところに飛行機???それはこの場所こそが世界で初めて飛行機が飛んだ場所だからだ。ん!?世界で初めて飛行機を飛ばしたのは「ライト兄弟」じゃないのか??実はライト兄弟より12年も前に飛行機を飛ばした男がいたのだ。彼の名は二宮忠八(1866~1936) 1866年、現在の愛媛県八幡浜市に生まれ、21歳のときに丸亀の陸軍歩兵第12連隊第1大隊に入隊する。忠八23歳のとき、樅の木峠で昼食をとっているときに残飯を求めて滑空するカラスに注目。カラスが翼を広げ羽ばたくことなく降りて、飛び立つときは何度か羽をあおって上昇気流をつかんで舞い上がっていく姿を見て「向かってくる風を翼で受け止め、その空気抵抗を利用すれば、翼を羽ばたかなくても空を飛ぶことができるのではないか?」と考え、以来空を飛ぶことの研究に没頭・・。その1年後1891年25歳にして「カラス型模型飛行器」を完成させる。主翼を断面に切ってみると、下がフラットになっているのに対し、上はゆるいアーチを描いている。上側の面積が大きくなった分、下から上がる力が働くため、上に飛び立つことができる。(ベルヌーイの定理)現在の飛行機にもそれは応用され、主翼1センチ四方につき10gの翼力を得られる。主翼全体に換算すると50tにもなるのだ。2年後「玉虫型飛行器」を完成させる。その後日清戦争勃発にあたり、飛行器採用の上申書を提出するが却下される。それが認められたのは1919年、忠八54歳のときであった。1936年 70歳で亡くなられる。イギリス王室航空協会にライト兄弟よりも早く飛行原理を発見した男として認められたのは1964年、彼の死後28年経ったときだった。彼の功績と「カラス型飛行器」「玉虫型飛行器」はこの道の駅の中にある「二宮忠八飛行館」にて紹介されている。そして我々に「好奇心」「視点」「夢を実現する努力」の必要さを教えてくれる。安易に「○○がないからできないよ!」などと言っていると、忠八に怒られるかもしれない。 二宮忠八飛行館 10:00~15:00 300円要るけど見る価値十分!駅の一角に「二宮飛行神社」がある。彼の像も・・・。 今回の訪問で最も気に入った道の駅「空の夢もみの木パーク」是非訪問してほしい・・・。蛇足ズームアップせずにこんな写真が撮れたのだ・・。 スタンプ

August 22, 2006

コメント(2)

-

道の駅「とよはま」「たからだの里さいた」

その前に、忘れていました。「ふれあいパークみの」のスタンプ寛永通宝を写真に収めたあと、国道11号線に合流して香川県の西の最果ての駅「とよはま」へ向かう。観音寺市街地から約12km「とよはま」に到着する。愛媛県境まですぐのところにある。 道の駅「とよはま」 香川県観音寺市豊浜町箕浦丁度写真中央のところに「足湯」がある。せっかくなのでドライブで疲れた足の裏をリラックスさせてもらう。10~15分足をつけると、入浴と同じくらいのリラックス効果が得られるそうなので是非利用されたい。この日も35度を計測する猛暑、やっぱり冷たいものが欲しい・・・。というわけで・・・。本物の梨のように瑞々しく、すっきり甘くて美味いのだ。 300円「とよはま」のもうひとつのお奨めは夕方日没前。夏場だと、西の瀬戸内海に沈む美しい夕日が見える。愛媛県の道の駅「ふたみ」と並ぶ、夕日の美しい道の駅だそうだ。さて、この日は四国アイランドリーグ観戦を計画しているので、方向転換して高松方面に進路を変える。国道11→377→県道5号線を通って三豊市財田町にある道の駅「たからだの里さいた」へ。 「たからだの里さいた」 国道32号線、戸川交差点そばここも入浴施設があり、物産館もかなりにぎわっている。おみやげ物も充実している。ここで昼飯にする。やっぱり香川県に来たらうどんは食べておきたい。コシがあって歯ごたえのいいうどんである。 おいらはなんといってもきつねうどんが好きなのだ・・。さてこのあと、国道32号線を高松方面に進み、あと2ヶ所道の駅に立ち寄る。明日に続く・・・。あっとまた忘れてた! スタンプです。 とよはま たからだの里さいた受験生に縁起のいいスタンプかもしれない・・。

August 21, 2006

コメント(6)

-

道の駅「ふれあいパークみの」と観音寺市「寛永通宝」砂のオブジェ

さて、クルマは丸亀、観音寺方面を県道21号線(通称さぬき浜海道)を進む。うちわとお城の町丸亀を過ぎ三豊市に入ると、三野町に「ふれあいパークみの」がある。 道の駅「ふれあいパークみの」 香川県三豊市三野町3ヶ所目にしてオーソドックスな駅に辿り着いた。ここは「天然いやだに温泉」がある。71番札所 弥谷寺の隣に駅がある。道中「お遍路さん」の姿を何度か見かける。とりあえず、まだ手に入れてなかった四国のスタンプ帳をここで買っておく。このあと再び県道21号線に戻り観音寺市へ進む。次の訪問地「ことひき」でメモリアル50を達成する・・・。つもりだった・ところが、世界のコイン館のある道の駅がまたしても月曜休館・・・。スタンプどころか、入ることもできず、結局明日再び訪問することにした。観音寺~坂出のこのコースが完全にダブってしまい、これが振り返ると大きなロスになっていた。観音寺といえば有名なのが「寛永通宝」の町。 有明浜の白砂に描かれた「寛永通宝」は、東西122m南北90m周囲345mもある巨大な砂絵で、琴弾山々頂(標高59m)から見るときれいな円形に見える。あえて楕円に、左右不対象に造った、昔の匠の技と知恵に敬意を表さずにはいられない。一般には、寛永10年(1633)藩主、生駒高俊公を歓迎するために一夜にして作られたといわれるが、伊能忠敬が測量して造られたという説もあるそうだ。この銭形を見れば健康で長生き、しかもお金に不自由しなくなると伝えられいる。おいらのブログを見に来てくださった全ての皆さんへ、健康運と金運のおすそ分け・・・になるかどうか??

August 20, 2006

コメント(4)

-

道の駅「うたづ臨海公園」

「瀬戸大橋記念公園」を後にして、このあと観音寺方面に向かい、まんのう町を通って高松に向かう、丁度観音寺と高松をターンポイントにして左回りにコースを取る。しかし、この一見普通と思われたコース取りで大きなミスをしてしまった。おかげで、時間的にも燃料も大きくロスをしてしまった。「うたづ臨海公園」は然程遠くない、クルマで10分もかからないところにある。 うたづ臨海公園の復元塩田 香川県綾歌郡宇多津町海水を塩田に引き入れて、砂に繰り返し海水をかけて干し、釜で煮詰める230年前の「入浜式」と呼ばれる塩作りが行われている。ポンプ以外は全て手作業で行われ、毎月400kgの塩が生産されている。 左はゴールドタワー実はすぐそこには市街地が広がる・・。塩田隣には、産業資料館がある。ところが・・・。この日(14日)は月曜日、休館日なのだ。おまけにスタンプは資料館の受付のところにあるというのだ・・。結局この日はスタンプを押せずに、翌日再び訪問することに・・。コースがダブってしまい、このあと大きなロスとなって現れた。ここから眺める瀬戸大橋もgood!天気がよかったら、いいパノラマ写真も期待できる。そのスタンプです。

August 19, 2006

コメント(0)

-

香川県立東山魁夷せとうち美術館

半券は「緑渓」 絵葉書は「白馬の森」現在(7月20日~9月18日)の展示内容は1階 白い馬が見える風景/生命の象徴、祈り2階 小さな窓に四季を彩る/「新潮」表紙絵東山魁夷の作品はGWに岐阜県中津川市山口の道の駅「賤母」内の東山魁夷心の旅路館で鑑賞したのだが、鮮烈な印象を受け「もう一度鑑賞したい。」と思った。何が戦列だったかというと、山や「吉野の春」に代表される桜の花、「年暮る」の雪化粧した屋根のように一見同じパーツ(山の緑、桜の桃色、雪の白)なのに、ひとつとして同じ色が使われていないのだ。山の緑はそれにより、実物のような遠近感となって表われている。単に「山の緑、桜の桃色、雪の白」などという単純な世界ではないのだ。ところで、東山魁夷の世界にはあまり動物が登場しないのだが、例外的に「白い馬」が生命の象徴として登場している。「緑響く」「森装う」「早春の丘」などが展示されていた。※一般的に美術館は撮影禁止なので、すみませんが写真はありません。生前彼は「この馬は何を表しているのか?」の問いに「白い馬は私の心の祈りです。」とだけ答えて、鑑賞する人のイマジネーションにまかせてきたそうだ。2階には「新潮」の表紙絵 季の詩、夢の詩が展示されている。表紙に使われるのでよりソフトな、逆に原色を使い分けた、また一味違う魁夷の世界を鑑賞することができた。思う存分魁夷の世界を堪能した後は、瀬戸大橋の見えるカフェで、コーヒーを飲みながら余韻に浸るといいと思う・・・。今年2回も東山魁夷の世界を鑑賞することができた。「一度観たんだから二度目は・・。」という気持ちも内心ないわけではなかったが、2度3度観たくらいで言い尽くせるほど浅い世界ではないことを思い知らされた。おいらとしては決して得意な分野ではない美術館レポートだが、それゆえに自分を磨くところがあるということ。東山魁夷の世界、また堪能したいと思う。そのときにはまた違った感性を磨いていきたい。

August 18, 2006

コメント(2)

-

道の駅「瀬戸大橋記念公園」

左の建物が瀬戸大橋記念館 ここから眺める南備讃瀬戸大橋も素晴らしい・・。アクセスは、瀬戸中央自動車道を坂出北ICで降りて最初の信号(左にローソンがある)を左折、さらにつきあたりの信号を左折する。あとは標識に従って走ると辿り着く。ここは普通の道の駅と違い、野菜の販売やおみやげ物の店はない。瀬戸大橋記念館、イベントホールのマリンドーム、公園内には子供広場や噴水で瀬戸大橋を表現する水の回廊、浜栗林(高松栗林公園に対し、瀬戸内海を背景に作られたのでこの名が付けられた)と呼ばれる庭園で構成されているちょっと珍しい駅である。ここから徒歩で、サッカー場、香川県立東山魁夷せとうち美術館、沙弥島ナカンダ浜、柿本人麿歌碑にも行くことが出来る。瀬戸大橋記念館では、ブリッジシアター(映画)、展望台、展示室では迫力の着工から完成までの模型が展示されてあるので必見であります。(入場無料)大昔ナウマン象が生息していた2万年前の日本はまだ、本州と四国が陸続きだった。その後1万5千年前に切り離され、時代が流れていったその本州四国を橋を架けてひとつに結ぶ構想を提唱したのが、当時香川県議会議員だった大久保じん之丞(1849~1891)。じん=ごんべんに甚と書く。この字はこのブログでは受け付けなかった。(楽天は受け付けない字が多すぎる!!本当に帯に短し襷に長し・・である)それから100年、大久保の夢が現実となり、2万年ぶりに本州と四国が陸続きとなった。瀬戸大橋建設には、宇野~高松、下津井~宇多津、児島~高松などのルートも候補に上がったが、結局現在の児島~坂出ルートに決定した。このあとおいらは次の道の駅へ向かう前に、東山魁夷せとうち美術館へ立ち寄る。明日へ続く・・。

August 17, 2006

コメント(4)

-

瀬戸中央自動車道 与島PA

与島PAから眺める北備讃瀬戸大橋8月14日 4:20出発夏の暑いときだけに長距離の移動は、早朝の涼しい時間帯に距離を稼ぎたいので、平生寝てる時間帯にハンドルを握る。さすがに神経が半分寝ているのか、岡山県境まで2時間15分ペースなのが、道が混んでいないのに2時間40分かかてしまった。おいらのクルマは2号線~430号線を経て、児島ICから瀬戸中央自動車道に入る。なんと13年ぶりに渡ることになった。途中、中間点に与島PAがあるので、休憩するため立ち寄る。と、その前に・・。瀬戸大橋のことをちょっと・・。瀬戸大橋は昭和63年4月10日に開通(昭和53年10月10日着工)した、全長9367mの世界一の道路鉄道併用橋。岡山県児島と香川県坂出を、下津井瀬戸大橋(1447mの吊り橋)、櫃石島橋(792m斜長橋)、岩黒島橋(792m斜長橋)、与島橋(717mトラス橋)、北備讃瀬戸大橋(1611m吊り橋)、南備讃瀬戸大橋(1723m吊り橋)と6つの橋で結ばれている。南備讃瀬戸大橋の坂出側の塔の高さが194mと最も高く、道路も93mの高さにある。そのため、クイーン・エリザベス2世号クラスの大型船でも楽に通過できる。ところで、南備讃瀬戸大橋の塔は、中央支間長が1000mに建っているのだが、塔の頂上から測ると32mm広がっているというのだ。もちろん垂直が狂っているわけでなく、地球の丸みによるいたずらなのである。1000mを超える大型橋ならではのエピソードである。 二つの備讃瀬戸大橋をつなぐケーブルの断面与島PAの一角にケーブルの断面が展示されている。ケーブルの直径は約1m、それを234本のストランド(各色分けされてあるのがストランド)で形成され、さらにストランドは127本の素線で形成される。つまり、29718本の素線で支えられているのだ。素線といっても1本で乗用車3台を持ち上げることができる力がある。2本のケーブルの素線の総長は98700km(地球を2周半)にもなる。それでも温度差、通行車両の重量などの力によって、最大5mけたが下がるそうである。 なんと初っ端からおもしろくない解説になってしまいました。このあと坂出北ICで四国に上陸、このあと最初の訪問地 道の駅「瀬戸大橋記念公園」に向かう。 南備讃瀬戸大橋※ メインブログにて、14日に観戦した四国アイランドリーグについての日記を更新しておりますので、よかったら見てやってください。

August 16, 2006

コメント(4)

-

無事に帰りました・・。

さきほど、香川県の道の駅めぐりから無事に帰ってきました。例外なく四国も暑く、快適なドライブとはいかず、2日間で700km走り回ったため少々くたびれました。とりあえず今日は、フリーページの道の駅訪問歴だけ更新しました。香川県と言っておきながら、何故か徳島県が2ヶ所含まれていますが、まぁ深く追求しないように・・・。じゃ、おやすみなさい。

August 15, 2006

コメント(0)

-

いよいよ明日・・。

早朝より愛車で、香川県の道の駅めぐりに出発します。気ままな一人旅なので、プランどおりに(たぶん)進まないと思うので、帰ってからレポートします。如何せんまとめるのが下手くそなので、(1泊2日の旅なのに)1週間くらいかかってしまうと思いますが、気合を入れて見学?してきます。と言うわけで、明日14日と15日は休みます。あまり期待せずに連休後のレポートを見てやってください。

August 13, 2006

コメント(2)

-

道の駅の多い都道府県ベスト3は・・。

現在全国に830ヶ所ある道の駅。その性格上都心部には少なく、東京にはやっと今年中に1ヶ所お目見えするようだ。神奈川2ヶ所、大阪4ヶ所・・・。逆に多いのは??当然北海道が第1位。92ヶ所とダントツで多い(今年秋にさらに3ヶ所オープン予定で95ヶ所になる)第2位と3位はどこか・・・? 答えは第2位は岐阜県の48ヶ所第3位は長野県の36ヶ所蛇足写真の道の駅「賤母」(しずも)はかつて長野県にあったが、現在は岐阜県という全国で唯一住所が全く変わった駅である。2005年、住民投票で長野県木曽郡山口村は、岐阜県中津川市に越県合併した。その当時山口村にあった「賤母」は長野から岐阜へ移管したのである。

August 11, 2006

コメント(2)

-

思い出せないこと・・・。

山口市秋穂にある道の駅「あいお」のスタンプ秋穂といえば古くは塩田と廻船で栄えた町で、現在もクルマエビが特産物である。町のいたるところに「クルマエビの活け造り」という看板を目にする。スタンプにもクルマエビが使われている。ここは半年前に訪問したのだが、このスタンプを見て今だ思い出せないことがある。このクルマエビ(のイラスト)誰かに似てるんだけど・・・・。誰だか思い出せない・・・。誰だろう・・・?誰か教えておくれ。思い込みでもいいから・・。

August 9, 2006

コメント(2)

-

道の駅「そばの郷らっせいみさと」の”らっせい”って・・・?

岐阜県恵那市にある道の駅「そばの郷らっせいみさと」そばの里と言うだけに、食すだけでなくそば打ちの体験もできるそうだ。みさとは、ここの住所が恵那市三郷町だから・・・。それはいいのだが、”らっせい”とはなんだろう???ピーナツだわさ・・・!↑「そら、らっかせいやがな!」らっせいとは、三郷地区の昔言葉で「寄らっせい、見らっせい、食べらっせい。」という風に語尾につける、もてなしの温かい言葉なんだって。 そばの郷らしい水車小屋 スタンプ

August 7, 2006

コメント(0)

-

道の駅「萩往還公園」

お気に入りの道の駅に「萩往還公園」を追加しました。吉田松陰と維新の群像が見どころ。真の改革とは彼らの口から出るものであって、杉村大蔵や佐藤ゆかりのようなチルドレン(幼稚園児)が軽々しく口に出来るものではないということがわかる。有料道路内にあるけど、立ち寄る値打ちはあるぜ・・・。

August 6, 2006

コメント(0)

-

本州でもっとも西にある道の駅

さて、それはどこでしょう??まぁ、山口県というのはわかると思うけど・・・。答えは 下関市菊川町にある道の駅「きくがわ」 なかなか趣のある駅である。菊川町といえば、いちごと手延べそうめんで有名。いちごソフトクリームがお奨め・・。

August 5, 2006

コメント(0)

-

道の駅「ロックガーデンひちそう」

今年の5月5日に訪問した「ロックガーデンひちそう」、お気に入りの道の駅として紹介、フリーページにアップしました。ところで・・。日本最古の20億年前の石が展示されてるって言うけど、どうして20億年前だってわかるのか??という疑問を持った人もいるだろう。現在はCHIME法という方式で年代がわかるらしい。これを完全に説明する能力はないので、理解できたところだけを述べると、原石の中に含まれるウラン(U)やトリウム(Th)などの放射性元素は気の遠くなるような歳月を経て他の原子へと変化していき、最後には鉛へと変化し、それ以上は変化しないという性質があるそうだ。要するに、これらの変化の過程と含有する成分によってわかるそうだ。ま、それはともかくフリーページ見ておくれ。

August 4, 2006

コメント(0)

-

なんとなく似てる・・・。

道の駅のスタンプ、この二つなんとなく似てる・・。 と 上 岐阜県中津川市山口の「賤母」下 山口県岩国市錦町の「ピュアラインにしき」現在全国に830ヶ所ある道の駅、こんな似たもの同士もあるということか・・・。フリーページにアップしておくとする。

August 3, 2006

コメント(0)

-

さてこれはどこの道の駅でしょう??

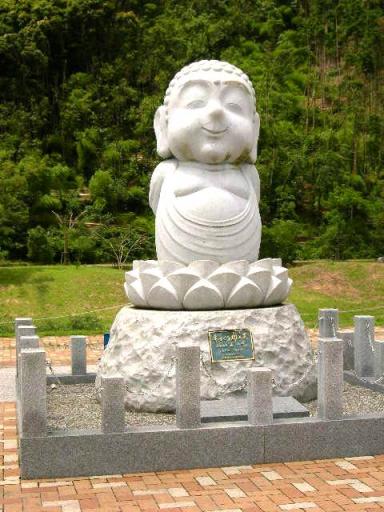

ヒント 山口県答え 山口県美祢郡美東町にある道の駅「みとう」奈良の大仏さんのふるさとの町だって・・。一体何故??この美東町にかつて長登銅山(奈良時代~昭和35年まで採掘)が存在、ここの銅が大仏建立に使われたんだって。写真 フリーページの道の駅の風景 ~山口編~に追加しておこう・・。

August 2, 2006

コメント(0)

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 同情されて癒されていても仕方ないの…

- (2025-11-22 08:17:37)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 来年の手帳 〜11/21の日記〜

- (2025-11-22 09:17:09)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 2025年11月22日今日の残高

- (2025-11-22 11:20:49)

-