テーマ: 今日のワイン(6133)

カテゴリ: エッセイ

■ご先祖探し~その1

■ご先祖探し~その2

■ご先祖探し~その3

■ご先祖探し~その4

■ご先祖探し〜その5(完結篇1)

■ご先祖探し~その6(完結編2)

■ご先祖探し〜その7(完結篇3)

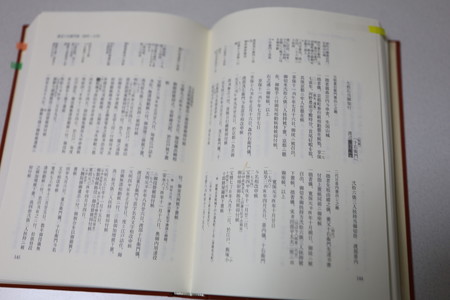

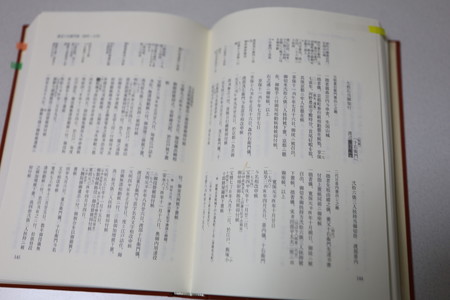

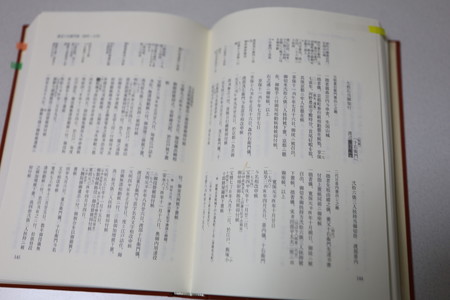

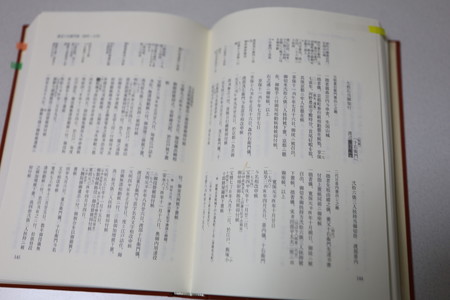

ということで、さっそく届いた「侍中由緒帳」を読んでみようと思ったのですが…

なんと、現代語訳ではなくて、原文がそのまま載っているので、書いてあることの半分も判りません。まあ上の欄に注釈はあるのですが。

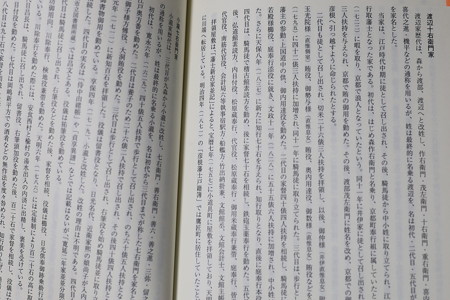

と思ったら、後ろの方のページで、それぞれの家についての解説が載っていました。

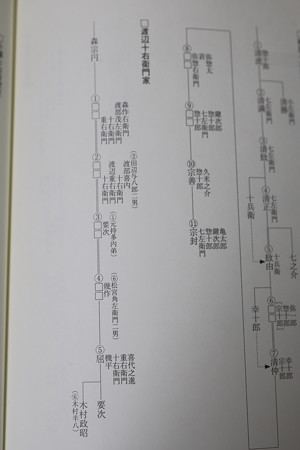

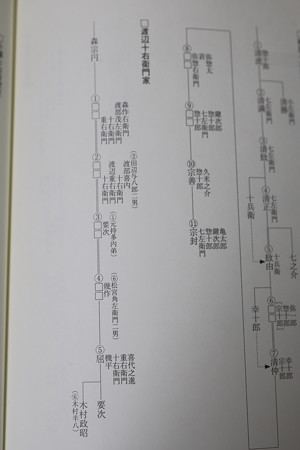

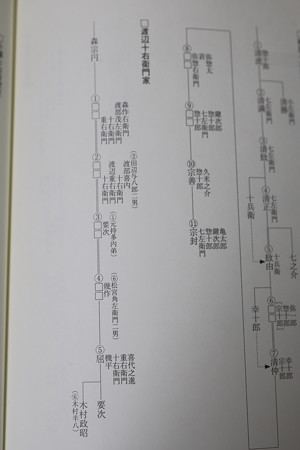

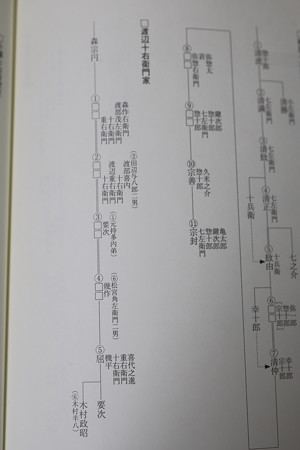

家系図も載っていました。といっても我が家の場合、大した家柄でもないので、至ってシンプルなものです。

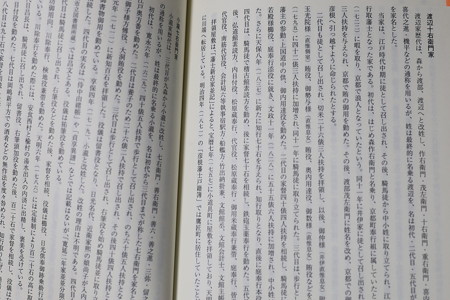

昔、遠い親戚有志が編纂したという先祖の記録には、「代々嵯峨源氏の嫡流」(→もともとは森姓だったということが前回の私の調査で判明)とか「彦根藩では代々勘定奉行をつとめた」(→そんな偉い身分ではなかった)とか、かなり美化された先祖の記録が記載されていたものですが、今回あらためてこうして先祖の足取りを紐解いてみると、そもそも最初は「徒」という藩士よりもさらに下の身分だった(という言い方をすると先祖をディスるみたいでとても気が引けますが)ことがわかりました。

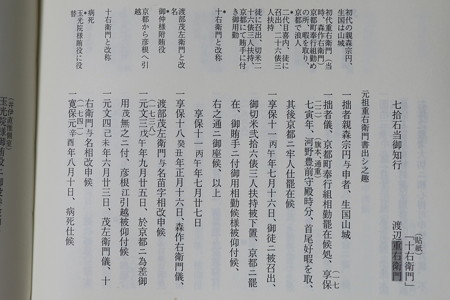

解説の部分を要約すると…

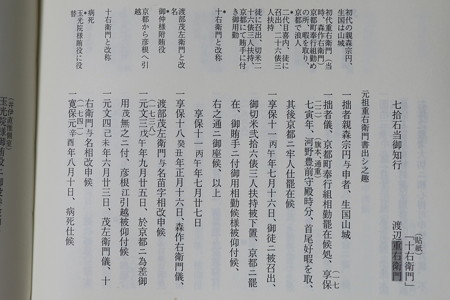

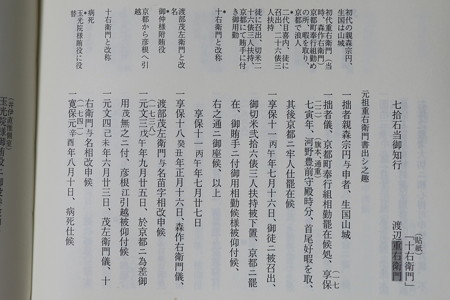

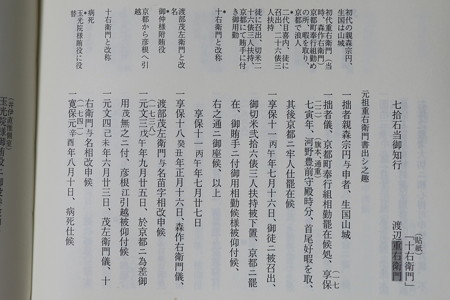

・当家は江戸時代中期に「徒」として召し出され、騎馬徒から中小姓にとりたてられ、江戸時代後期に知行取藩士となった家だそうです。

・もともと「森作右衛門」と名乗り、京都町奉行組に属していたが、1722年に暇を取って京都で浪人となった。

・4年後に井伊家に「徒」として召しだされて、京都で賄いの御用を務めた。

・二代目も「徒」として二十六俵三人扶持を拝領。以降、藩主の娘たちの賄役などを勤め、四十三俵三人扶持に加増されて「騎馬徒」に取り立てられた。(どこかのタイミングで渡部→渡邉になったようです。)

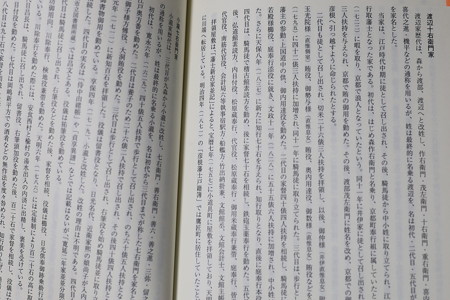

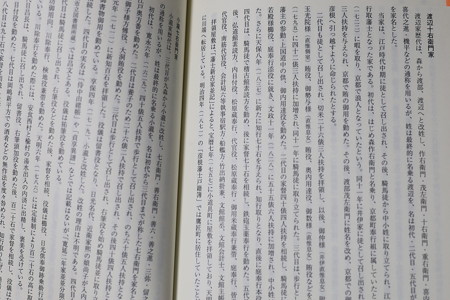

・三代目は、歩行として、藩主の参勤交代のお供などをした。五十五俵六人扶持に加増され、「中小姓」となった。さらに1837年になって70石を与えられて知行取りとなり、庭奉行を命じられた。

・四代目は、稽古館素読方(藩校の先生?)などを勤めた後、家督を相続し、鉄砲玉薬奉行を勤めた。

・五代目は、庭奉行や内目付役、北筋、南筋地区の代官や会計方など、いろいろ歴任したようです。五代目のみやたらと詳しく経歴が記載されているあたり、単に幕末の頃だったというだけでなく、有能な方だったのかもしれません。

※当時、県東北部天野川以北を「北筋」、犬上川以南を「南筋」、その間を「中筋」と称していたようです。

・拝領屋敷は1757年に小道具町に屋敷を拝領しており、1787年に川端へ転居。明治4年には、「鷹匠町」(現在の元町)に居住していたとの記録があるそうです。

※徒士(徒)とは(引用)

騎乗を許されない徒歩の軽格の武士をさしていう。戦国時代にみられる侍・足軽・中間(ちゅうげん)のうち、足軽の上層のものが江戸時代に入って徒士という士分の地位を得たものと思われる。諸家中の身分は、一般に士分である侍・徒士、軽輩である足軽・中間に区別された。ところで、同じ士分といっても徒士と騎乗を許された侍との間には、諸方面で格式上に大きな隔たりが認められた。たとえば、大略、侍身分のものは御目見(おめみえ)以上・知行取(ちぎょうとり)の格、徒士身分のものは御目見以下・蔵米(くらまい)取の格であった。

徒士はいずれも小禄であったので、経済的には当初からきわめて窮乏し、そのために傘張り、楊子(ようじ)削り、竹細工あるいは俳諧(はいかい)、いけ花の指南(しなん)など各種の内職を営み、かろうじて生活を維持する状態であった。御家人の間では、募る窮乏に堪えきれず、その身分を株として売買することが行われた。武家の職名としての徒士は、また徒士侍とも称し、もとは走衆(はしりしゅう)ともいった。将軍・大名そのほか大身の武家の家中にあって徒歩の軽格の武士の勤めた役職であり、戦時には主君の旗本に備え、平時には行列供方(ともがた)の先導や主君の身辺警固にあたった。

※「侍中由緒帳」ネタ、もう1回つづきます。

***********************************

So, I was eager to start reading the newly arrived "Samurai Register" (侍中由緒帳), but...

To my surprise, it’s not a modern Japanese translation but the original text as is, so I understood less than half of what was written. Well, there are some annotations in the margins though.

There was even a family tree included. In our case, since we’re not from a very distinguished lineage, it’s quite a simple one.

In the past, some distant relatives compiled an ancestor record that included somewhat embellished statements like “Direct descendants of the Saga Genji clan” (→ which I confirmed previously to be related to the original “Mori” surname) or “Served as accountants (kanjō bugyō) for generations in the Hikone domain” (→ which was not true for our branch).

Reading the lineage details in the "Samurai Register" anew, I realized that originally our family was actually of a lower status than even regular samurai—called “kato” (徒), which is even below samurai status. (I hesitate to put it this way as it sounds like I’m disparaging my ancestors, but that’s what the record shows.)

To summarize the commentary section:

Our family was summoned as "kato" during the mid-Edo period, promoted from horseback footmen (kiba-to) to junior page (chūshō), and finally became a stipend-holding samurai family in the late Edo period.

Four years later, they were called by the Ii family as “kato” and served the domain with household duties in Kyoto.

Later, the name changed to “Watanabe Jūzaemon” (渡部重左衛門). Due to lack of work in Kyoto, they were instructed to relocate to Hikone.

The second generation also served as “kato,” receiving a stipend of 26 koku and three attendants. They served as caretakers for the domain lord’s daughters, were promoted to horseback footmen with a stipend increase to 43 koku and three attendants. (At some point the name changed from Watanabe to Watanabe.)

The third generation served as foot soldiers who accompanied the lord during sankin-kōtai (alternate attendance). Their stipend increased to 55 koku and six attendants; they became junior pages. In 1837, they were granted 70 koku and became full stipend-holding samurai, appointed as garden magistrates.

The fourth generation served as reading instructors at the domain school (keikokan sodo kata) and later succeeded the family headship, serving as firearms and ammunition magistrates.

The fifth generation held various positions such as garden magistrate, inner inspector, and district magistrate of the northern and southern parts of the domain. Their record is particularly detailed, suggesting they were competent and active during the turbulent Bakumatsu period.

At the time, the northeastern part of the domain north of the Amanogawa River was called “Kitasuji,” the southern part south of the Inukami River was “Minamisuji,” and the area in between was “Chūsuji.”

The family residence was granted in 1757 at Kodōgomachi, relocated to Kawabata in 1787, and by Meiji 4 (1871), they lived in Takajōmachi (today’s Motomachi area).

Definition of “Kato” (徒士) (quoted):

Refers to lower-ranking foot soldiers not permitted to ride horses. Among samurai, ashigaru, and intermediaries (chūgen) in the Sengoku period, those of higher rank ashigaru became “kato” in the Edo period. The ranks among samurai families were generally samurai/kato and lower ranks of ashigaru/chūgen. However, there was a significant difference in status between kato and riding samurai. For example, samurai with the rank of omemie and stipend holders (chigyōtori) ranked higher, whereas kato ranked lower with rice stipends (kuramai).

Kato were all low stipend holders and lived in poverty, often supplementing income through side jobs such as umbrella making, toothpick carving, bamboo crafts, haikai poetry, or flower arrangement instruction. Due to growing poverty, some samurai sold their status as shares. Kato were also called “hashirishu” and served as foot soldiers in the households of shoguns and daimyo. In wartime, they supported their lord’s hatamoto; in peacetime, they led processions and guarded the lord’s person.

The "Samurai Register" story will continue in one more post.

■ご先祖探し~その2

■ご先祖探し~その3

■ご先祖探し~その4

■ご先祖探し〜その5(完結篇1)

■ご先祖探し~その6(完結編2)

■ご先祖探し〜その7(完結篇3)

ということで、さっそく届いた「侍中由緒帳」を読んでみようと思ったのですが…

なんと、現代語訳ではなくて、原文がそのまま載っているので、書いてあることの半分も判りません。まあ上の欄に注釈はあるのですが。

と思ったら、後ろの方のページで、それぞれの家についての解説が載っていました。

家系図も載っていました。といっても我が家の場合、大した家柄でもないので、至ってシンプルなものです。

昔、遠い親戚有志が編纂したという先祖の記録には、「代々嵯峨源氏の嫡流」(→もともとは森姓だったということが前回の私の調査で判明)とか「彦根藩では代々勘定奉行をつとめた」(→そんな偉い身分ではなかった)とか、かなり美化された先祖の記録が記載されていたものですが、今回あらためてこうして先祖の足取りを紐解いてみると、そもそも最初は「徒」という藩士よりもさらに下の身分だった(という言い方をすると先祖をディスるみたいでとても気が引けますが)ことがわかりました。

解説の部分を要約すると…

・当家は江戸時代中期に「徒」として召し出され、騎馬徒から中小姓にとりたてられ、江戸時代後期に知行取藩士となった家だそうです。

・もともと「森作右衛門」と名乗り、京都町奉行組に属していたが、1722年に暇を取って京都で浪人となった。

・4年後に井伊家に「徒」として召しだされて、京都で賄いの御用を務めた。

・二代目も「徒」として二十六俵三人扶持を拝領。以降、藩主の娘たちの賄役などを勤め、四十三俵三人扶持に加増されて「騎馬徒」に取り立てられた。(どこかのタイミングで渡部→渡邉になったようです。)

・三代目は、歩行として、藩主の参勤交代のお供などをした。五十五俵六人扶持に加増され、「中小姓」となった。さらに1837年になって70石を与えられて知行取りとなり、庭奉行を命じられた。

・四代目は、稽古館素読方(藩校の先生?)などを勤めた後、家督を相続し、鉄砲玉薬奉行を勤めた。

・五代目は、庭奉行や内目付役、北筋、南筋地区の代官や会計方など、いろいろ歴任したようです。五代目のみやたらと詳しく経歴が記載されているあたり、単に幕末の頃だったというだけでなく、有能な方だったのかもしれません。

※当時、県東北部天野川以北を「北筋」、犬上川以南を「南筋」、その間を「中筋」と称していたようです。

・拝領屋敷は1757年に小道具町に屋敷を拝領しており、1787年に川端へ転居。明治4年には、「鷹匠町」(現在の元町)に居住していたとの記録があるそうです。

※徒士(徒)とは(引用)

騎乗を許されない徒歩の軽格の武士をさしていう。戦国時代にみられる侍・足軽・中間(ちゅうげん)のうち、足軽の上層のものが江戸時代に入って徒士という士分の地位を得たものと思われる。諸家中の身分は、一般に士分である侍・徒士、軽輩である足軽・中間に区別された。ところで、同じ士分といっても徒士と騎乗を許された侍との間には、諸方面で格式上に大きな隔たりが認められた。たとえば、大略、侍身分のものは御目見(おめみえ)以上・知行取(ちぎょうとり)の格、徒士身分のものは御目見以下・蔵米(くらまい)取の格であった。

徒士はいずれも小禄であったので、経済的には当初からきわめて窮乏し、そのために傘張り、楊子(ようじ)削り、竹細工あるいは俳諧(はいかい)、いけ花の指南(しなん)など各種の内職を営み、かろうじて生活を維持する状態であった。御家人の間では、募る窮乏に堪えきれず、その身分を株として売買することが行われた。武家の職名としての徒士は、また徒士侍とも称し、もとは走衆(はしりしゅう)ともいった。将軍・大名そのほか大身の武家の家中にあって徒歩の軽格の武士の勤めた役職であり、戦時には主君の旗本に備え、平時には行列供方(ともがた)の先導や主君の身辺警固にあたった。

※「侍中由緒帳」ネタ、もう1回つづきます。

***********************************

So, I was eager to start reading the newly arrived "Samurai Register" (侍中由緒帳), but...

To my surprise, it’s not a modern Japanese translation but the original text as is, so I understood less than half of what was written. Well, there are some annotations in the margins though.

There was even a family tree included. In our case, since we’re not from a very distinguished lineage, it’s quite a simple one.

In the past, some distant relatives compiled an ancestor record that included somewhat embellished statements like “Direct descendants of the Saga Genji clan” (→ which I confirmed previously to be related to the original “Mori” surname) or “Served as accountants (kanjō bugyō) for generations in the Hikone domain” (→ which was not true for our branch).

Reading the lineage details in the "Samurai Register" anew, I realized that originally our family was actually of a lower status than even regular samurai—called “kato” (徒), which is even below samurai status. (I hesitate to put it this way as it sounds like I’m disparaging my ancestors, but that’s what the record shows.)

To summarize the commentary section:

Our family was summoned as "kato" during the mid-Edo period, promoted from horseback footmen (kiba-to) to junior page (chūshō), and finally became a stipend-holding samurai family in the late Edo period.

Four years later, they were called by the Ii family as “kato” and served the domain with household duties in Kyoto.

Later, the name changed to “Watanabe Jūzaemon” (渡部重左衛門). Due to lack of work in Kyoto, they were instructed to relocate to Hikone.

The second generation also served as “kato,” receiving a stipend of 26 koku and three attendants. They served as caretakers for the domain lord’s daughters, were promoted to horseback footmen with a stipend increase to 43 koku and three attendants. (At some point the name changed from Watanabe to Watanabe.)

The third generation served as foot soldiers who accompanied the lord during sankin-kōtai (alternate attendance). Their stipend increased to 55 koku and six attendants; they became junior pages. In 1837, they were granted 70 koku and became full stipend-holding samurai, appointed as garden magistrates.

The fourth generation served as reading instructors at the domain school (keikokan sodo kata) and later succeeded the family headship, serving as firearms and ammunition magistrates.

The fifth generation held various positions such as garden magistrate, inner inspector, and district magistrate of the northern and southern parts of the domain. Their record is particularly detailed, suggesting they were competent and active during the turbulent Bakumatsu period.

At the time, the northeastern part of the domain north of the Amanogawa River was called “Kitasuji,” the southern part south of the Inukami River was “Minamisuji,” and the area in between was “Chūsuji.”

The family residence was granted in 1757 at Kodōgomachi, relocated to Kawabata in 1787, and by Meiji 4 (1871), they lived in Takajōmachi (today’s Motomachi area).

Definition of “Kato” (徒士) (quoted):

Refers to lower-ranking foot soldiers not permitted to ride horses. Among samurai, ashigaru, and intermediaries (chūgen) in the Sengoku period, those of higher rank ashigaru became “kato” in the Edo period. The ranks among samurai families were generally samurai/kato and lower ranks of ashigaru/chūgen. However, there was a significant difference in status between kato and riding samurai. For example, samurai with the rank of omemie and stipend holders (chigyōtori) ranked higher, whereas kato ranked lower with rice stipends (kuramai).

Kato were all low stipend holders and lived in poverty, often supplementing income through side jobs such as umbrella making, toothpick carving, bamboo crafts, haikai poetry, or flower arrangement instruction. Due to growing poverty, some samurai sold their status as shares. Kato were also called “hashirishu” and served as foot soldiers in the households of shoguns and daimyo. In wartime, they supported their lord’s hatamoto; in peacetime, they led processions and guarded the lord’s person.

The "Samurai Register" story will continue in one more post.

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[エッセイ] カテゴリの最新記事

-

「ABCブック」とタイトルを思い出せない昔… 2025年08月15日

-

ショック!「暇人速報」閉鎖か?【まとめ… 2025年08月07日

-

「テル子女神像」はなくなりました 2025年04月21日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Comments

shuz1127

@ Re[1]:モーリス・ユトリロ展@SOMPO美術館~その1 Maurice Utrillo Exhibition at the SOMPO Museum — Part 1(11/10)

Henryさん おお、西山美術館に行かれたの…

Henry@ Re:モーリス・ユトリロ展@SOMPO美術館~その1 Maurice Utrillo Exhibition at the SOMPO Museum — Part 1(11/10)

西山美術館、メルカリで無料招待券をお安…

shuz1127

@ Re[1]:ほどよく均整の取れたベリーA~マスカットベリーA2023(白百合醸造) Well-Balanced Berry A – Muscat Bailey A 2023 (Shirayuri Winery)(10/10)

noir-funさんへ 熊本ワインファーム、例…

noir-fun

@ Re:ほどよく均整の取れたベリーA~マスカットベリーA2023(白百合醸造) Well-Balanced Berry A – Muscat Bailey A 2023 (Shirayuri Winery)(10/10)

機会があれば是非、熊本ワインファームの…

shuz@ Re[1]:悪くはないのだけど…エラスリス MAX・カベルネソーヴィニヨン2020 “Not bad, but not quite…” — Errazuriz MAX Cabernet Sauvignon 2020(09/24)

noir-funさん ご無沙汰していますが、お…

Category

カテゴリ未分類

(10)お知らせ・リンク集

(29)ワイン新着情報

(515)ワインコラム

(343)ワインコラム2(話飲徒然草拾遺集)

(75)ワインコラム3(RWGコラム拾遺集)

(28)都内近郊散策

(281)こんな店に行った

(326)B級グルメ・カフェ

(248)健康

(219)エッセイ

(76)ひとりごと・備忘録

(541)カミサン推薦ネタ

(28)語学・資格・学び直し

(95)山歩き・ハイキング

(123)アクアリウム・ガーデニング

(339)育児・教育

(88)PCネット時計カメラ

(129)音楽・オーディオ

(70)リフォーム引越し

(50)こんなワイン買った

(129)ボルドー

(99)ブルゴーニュ・ジュブレシャンベルタン

(90)ブルゴーニュ・モレサンドニ

(40)ブルゴーニュ・シャンボールミュジニー

(45)ブルゴーニュ・ヴォーヌロマネ・ヴジョ

(56)ブルゴーニュ・NSG

(58)ブルゴーニュ・その他コートドニュイ

(63)ブルゴーニュ・コルトン・ポマール・ヴォルネイ

(30)ブルゴーニュ・ボーヌ周辺

(56)ブル・ピュリニー・シャサーニュ・ムルソー

(21)ブルゴーニュ・その他コートドボーヌ

(27)ブルゴーニュ・裾モノイッキ飲み!

(221)ブルゴーニュ・その他地域

(37)ボジョレー再発見プロジェクト

(32)シャンパーニュ

(195)ロワール・アルザス・ローヌ

(54)その他フランス

(16)イタリア

(80)スペイン・ポルトガル

(37)ニュージーランド・オーストラリア

(49)USA

(40)安泡道場(シャンパーニュ以外)

(37)その他地域・甘口など

(43)日本ワイン

(64)ワイン会・有料試飲

(173) セシル・トランブレ…

New!

mache2007さん

New!

mache2007さん

【wine】アルザスシ… New!

ささだあきらさん

New!

ささだあきらさん

貝殻亭でランチ zzz.santaさん

zzz.santaさん

EF210-328 EF510-3… musigny0209さん

グラムノン yonemuさん

yonemuさん

ジャン・ルイ・シャ… hirozeauxさん

hirozeauxさん

実南 月一会 ミユウミリウさん

ミユウミリウさん

ワイン&ジョギング … Char@diaryさん

道草日記 旅・釣… 道草.さん

鴨がワインしょって… うまいーちさん

New!

mache2007さん

New!

mache2007さん【wine】アルザスシ…

New!

ささだあきらさん

New!

ささだあきらさん貝殻亭でランチ

zzz.santaさん

zzz.santaさんEF210-328 EF510-3… musigny0209さん

グラムノン

yonemuさん

yonemuさんジャン・ルイ・シャ…

hirozeauxさん

hirozeauxさん実南 月一会

ミユウミリウさん

ミユウミリウさんワイン&ジョギング … Char@diaryさん

道草日記 旅・釣… 道草.さん

鴨がワインしょって… うまいーちさん

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

© Rakuten Group, Inc.