PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)福岡県

(83)佐賀県

(42)長崎県

(21)大分県

(68)熊本県

(46)宮崎県

(28)鹿児島県

(25)沖縄県

(2)愛媛県

(2)高知県

(3)香川県

(5)徳島県

(3)山口県

(17)島根県

(5)鳥取県

(1)広島県

(7)岡山県

(3)兵庫県

(1)京都府

(15)奈良県

(1)滋賀県

(10)三重県

(3)長野県

(5)岐阜県

(1)孤独のグルメ

(79)観光スポット紹介

(1)動画

(46)写真・季節の花や植物

(51)写真・風景

(50)写真・バードウォッチング

(22)写真・天体観測

(16)つぶやき

(45)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

クリスマスドレスと…

New!

ハナタチバナさん

New!

ハナタチバナさん

神戸ポートミュージ… New!

ねこの手袋さん

New!

ねこの手袋さん

卒業証書19.2秒 New! みやいっつあんさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

模型作り再開(6) New! 線路脇のカメラマンさん

New!

ハナタチバナさん

New!

ハナタチバナさん神戸ポートミュージ…

New!

ねこの手袋さん

New!

ねこの手袋さん卒業証書19.2秒 New! みやいっつあんさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

模型作り再開(6) New! 線路脇のカメラマンさん

テーマ: 国内旅行どこに行く?(60362)

カテゴリ: 佐賀県

佐賀市の街中にある、佐賀藩鍋島氏の居城だった城(平城)。

かつて肥前国を治めた龍造寺氏の村中城を、鍋島氏が拡張・整備し、1611年(慶長16年)に完成した。 周囲を堀と土手で囲み、本丸、二の丸、三の丸、西の丸の他、天守も建てられている。堀は幅が50m以上あり、石垣ではなく土塁で築かれている。 土塁には松やクスノキが植えられ、城の内部が見えないように工夫されていた。 敵の攻撃を受けた時は多布施川から大量の水を入れ込んで本丸以外を水没させ、敵の侵攻を防いでいたことから「沈み城」とも呼ばれた。 本丸の北西に天守台があり、その上に四重五階の構造の天守閣が築かれていた。 築城後は2度にわたる大火災によって建造物のほとんどを失い、その後復興がされてきたが、1874年(明治7年)に江藤新平らが起こした佐賀の乱によって鯱の門、続門、本丸御殿以外の全ての建造物を焼失した。 近代に入って以降は城跡に県庁、測候所、学校などが次々に建設された。2004年(平成16年)に本丸御殿が復元され、それに伴い、移築されていた鍋島直正の居室だった御座間も元の位置に戻された。

現在は城跡の一帯が佐賀城公園として整備されている。 春は 桜 の名所で、夏になると南濠に 蓮 の花が咲く。 復元された本丸御殿は佐賀城本丸歴史館となっており、佐賀城の歴史、鍋島氏、幕末期の佐賀について学べるようになっている。 三の丸があった場所には佐賀県立美術館、佐賀県立博物館がある。

直正公生誕200年を迎える2015年(平成26年)に鍋島直正公銅像再建委員会によって募金運動が行われ、県内外から多くの支援が集まり、それから3年の年月をかけて今の銅像が再建された。

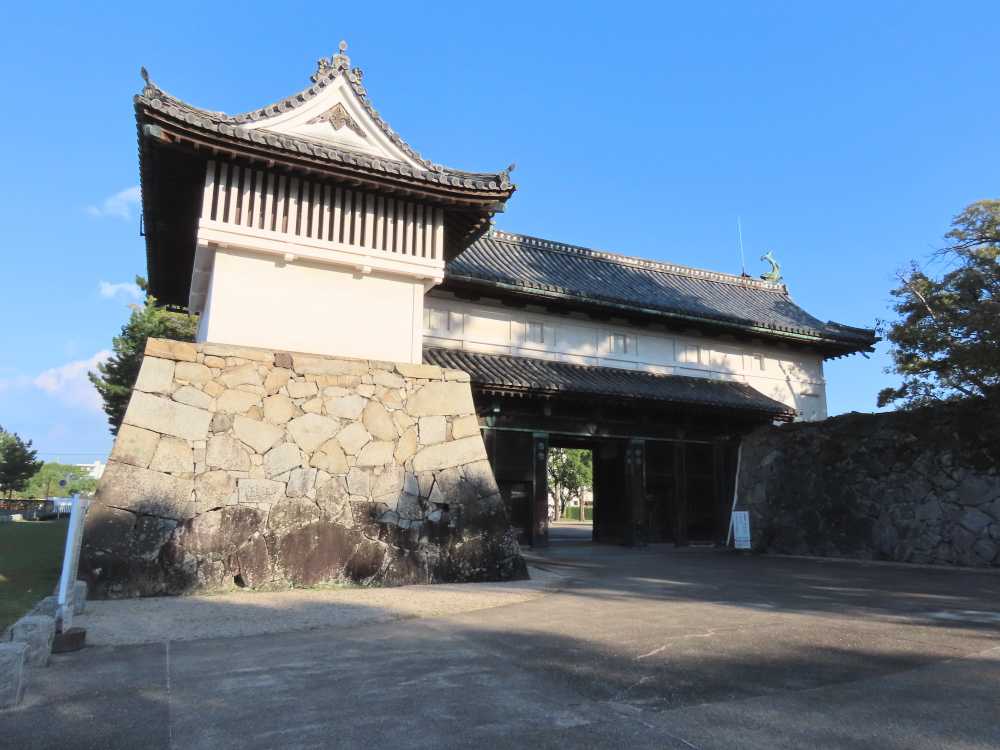

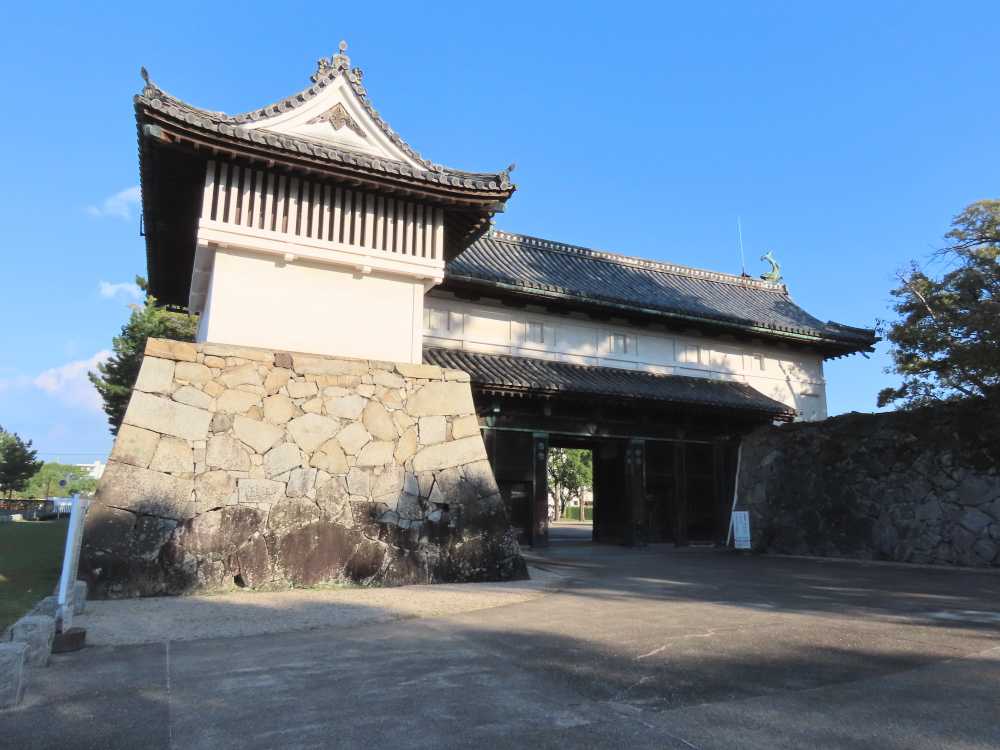

鯱の門、続門。国の重要文化財に指定されている。 現存する佐賀城の数少ない建造物の一つ。 1835年(天保6年)に二の丸が大火災に見舞われた後、本丸御殿の再建に伴い、本丸の門として建設され1838年(天保9年)に完成。 門の構造は二重二階の櫓門に一重二階の続門を組み合わせたもの。瓦葺きの入母屋造で、大棟には名前の通り鯱が置かれている 。 1874年(明治7年)に起きた佐賀の乱の時の弾痕が今も残っており、当時の戦闘の激しさを今に伝えている。

24ポンドカノン砲。鍋島直正は1850年(嘉永3年)に築地に反射炉を築き、鉄製大砲の鋳造に成功。この大砲は旧鍋島邸に置かれていたものを原型とする複製品。

アームストロング砲。 イギリスのウィリアム・アームストロングが開発したライフル砲で、幕末には幕府や各藩が輸入していた。 展示されているものは模型。

モルチール砲。左が冠軍銘、右がオランダ製。 モルチール砲とは大きな射角で打ち上げる砲身の短い大砲のこと。 形や大きさはどちらもほぼ同じで、現存する実物と考えられており、貴重なものとなっている。

佐賀城本丸歴史館。 1838年(天保9年)に鍋島直正が再建した城の中枢であった本丸御殿を一部復元し、現在は歴史博物館として使用されている。 主に佐賀城の歴史、鍋島氏、幕末期の佐賀の紹介や資料の展示がされており、鍋島直正と写真撮影できるスポットもある。入館料は無料。

佐賀城本丸御殿跡。 佐賀城本丸歴史館はかつての本丸御殿の約3分の1を忠実に復元しており、残る部分は敷石で平面表示している。

御座間。市の重要文化財に指定されている。 鍋島直正の居室だった建物で、1958年(昭和33年)に水ヶ江大木公園に移築されていたが、2004年(平成16年)に本丸御殿が復元されたことに伴い、元の位置へ移された。

南西隅櫓台と記石。本丸御殿と共に復元されたもの。 記石というのは櫓台の下にある石のことで、1738年(元文3年)に幕府から許可が下り、それから3年の年月をかけて工事が行われたことが記されている。

南濠。

石製樋管と赤石積水路。 石製水路の本丸側の開口部で、本丸内部に向かって赤石の水路が延びている。 本丸内に水を引き込むものだったと思われている。

西側土塁石垣と門。外面が石垣で、内側が土塁となっている。 石垣間の幅はかつて2mほどで、小さな門があったとされる。 発掘調査では門の跡は見つからなかったという。

天守台。高さ9m、距離は南北31m、東西27m。 1609年(慶長14年)に4層5階の天守閣が築かれたが、1726年(享保11年)に本丸、二の丸、三の丸と共に焼失 。 その後天守閣が再建されることはなかったが、2012年(平成24年)に発掘調査や文献調査が行われ、天守閣の特徴が概ね判明している。 かつては佐賀測候所や協和館が設置されていたが、天守の建物と間違われることが多かったため解体され、現在は更地となっている。

空濠。現在は芝生となっている。

佐賀県立美術館・佐賀県立博物館。かつて三の丸があった場所に建てられている。

東濠。

さがレトロ館。 1887年(明治20年)に警察部庁舎として建てられた洋館をリニューアルしたもの。 館内にはカフェレストランや土産屋があるそうだが、訪れた時は休館中だった。

↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてね

かつて肥前国を治めた龍造寺氏の村中城を、鍋島氏が拡張・整備し、1611年(慶長16年)に完成した。 周囲を堀と土手で囲み、本丸、二の丸、三の丸、西の丸の他、天守も建てられている。堀は幅が50m以上あり、石垣ではなく土塁で築かれている。 土塁には松やクスノキが植えられ、城の内部が見えないように工夫されていた。 敵の攻撃を受けた時は多布施川から大量の水を入れ込んで本丸以外を水没させ、敵の侵攻を防いでいたことから「沈み城」とも呼ばれた。 本丸の北西に天守台があり、その上に四重五階の構造の天守閣が築かれていた。 築城後は2度にわたる大火災によって建造物のほとんどを失い、その後復興がされてきたが、1874年(明治7年)に江藤新平らが起こした佐賀の乱によって鯱の門、続門、本丸御殿以外の全ての建造物を焼失した。 近代に入って以降は城跡に県庁、測候所、学校などが次々に建設された。2004年(平成16年)に本丸御殿が復元され、それに伴い、移築されていた鍋島直正の居室だった御座間も元の位置に戻された。

現在は城跡の一帯が佐賀城公園として整備されている。 春は 桜 の名所で、夏になると南濠に 蓮 の花が咲く。 復元された本丸御殿は佐賀城本丸歴史館となっており、佐賀城の歴史、鍋島氏、幕末期の佐賀について学べるようになっている。 三の丸があった場所には佐賀県立美術館、佐賀県立博物館がある。

直正公生誕200年を迎える2015年(平成26年)に鍋島直正公銅像再建委員会によって募金運動が行われ、県内外から多くの支援が集まり、それから3年の年月をかけて今の銅像が再建された。

鯱の門、続門。国の重要文化財に指定されている。 現存する佐賀城の数少ない建造物の一つ。 1835年(天保6年)に二の丸が大火災に見舞われた後、本丸御殿の再建に伴い、本丸の門として建設され1838年(天保9年)に完成。 門の構造は二重二階の櫓門に一重二階の続門を組み合わせたもの。瓦葺きの入母屋造で、大棟には名前の通り鯱が置かれている 。 1874年(明治7年)に起きた佐賀の乱の時の弾痕が今も残っており、当時の戦闘の激しさを今に伝えている。

24ポンドカノン砲。鍋島直正は1850年(嘉永3年)に築地に反射炉を築き、鉄製大砲の鋳造に成功。この大砲は旧鍋島邸に置かれていたものを原型とする複製品。

アームストロング砲。 イギリスのウィリアム・アームストロングが開発したライフル砲で、幕末には幕府や各藩が輸入していた。 展示されているものは模型。

モルチール砲。左が冠軍銘、右がオランダ製。 モルチール砲とは大きな射角で打ち上げる砲身の短い大砲のこと。 形や大きさはどちらもほぼ同じで、現存する実物と考えられており、貴重なものとなっている。

佐賀城本丸歴史館。 1838年(天保9年)に鍋島直正が再建した城の中枢であった本丸御殿を一部復元し、現在は歴史博物館として使用されている。 主に佐賀城の歴史、鍋島氏、幕末期の佐賀の紹介や資料の展示がされており、鍋島直正と写真撮影できるスポットもある。入館料は無料。

佐賀城本丸御殿跡。 佐賀城本丸歴史館はかつての本丸御殿の約3分の1を忠実に復元しており、残る部分は敷石で平面表示している。

御座間。市の重要文化財に指定されている。 鍋島直正の居室だった建物で、1958年(昭和33年)に水ヶ江大木公園に移築されていたが、2004年(平成16年)に本丸御殿が復元されたことに伴い、元の位置へ移された。

南西隅櫓台と記石。本丸御殿と共に復元されたもの。 記石というのは櫓台の下にある石のことで、1738年(元文3年)に幕府から許可が下り、それから3年の年月をかけて工事が行われたことが記されている。

南濠。

石製樋管と赤石積水路。 石製水路の本丸側の開口部で、本丸内部に向かって赤石の水路が延びている。 本丸内に水を引き込むものだったと思われている。

西側土塁石垣と門。外面が石垣で、内側が土塁となっている。 石垣間の幅はかつて2mほどで、小さな門があったとされる。 発掘調査では門の跡は見つからなかったという。

天守台。高さ9m、距離は南北31m、東西27m。 1609年(慶長14年)に4層5階の天守閣が築かれたが、1726年(享保11年)に本丸、二の丸、三の丸と共に焼失 。 その後天守閣が再建されることはなかったが、2012年(平成24年)に発掘調査や文献調査が行われ、天守閣の特徴が概ね判明している。 かつては佐賀測候所や協和館が設置されていたが、天守の建物と間違われることが多かったため解体され、現在は更地となっている。

空濠。現在は芝生となっている。

佐賀県立美術館・佐賀県立博物館。かつて三の丸があった場所に建てられている。

東濠。

さがレトロ館。 1887年(明治20年)に警察部庁舎として建てられた洋館をリニューアルしたもの。 館内にはカフェレストランや土産屋があるそうだが、訪れた時は休館中だった。

↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてね

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[佐賀県] カテゴリの最新記事

-

佐賀県嬉野市 『嬉野の大チャノキ』 2025.11.03

-

佐賀県唐津市 『高島』 2025.07.15

-

佐賀県佐賀市 『伊勢神社』 2025.07.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.